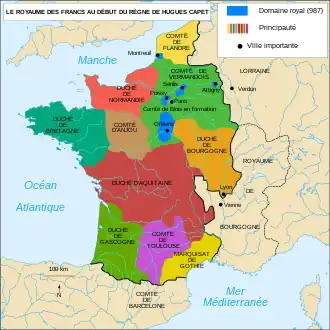

Pointe de Grave

La pointe de Grave (en occitan : punta de Grava) est un cap marquant l'extrémité septentrionale du Médoc et du département de la Gironde. C'est également la limite nord des Landes de Gascogne, de la Gascogne, de la forêt des Landes et de la Côte d'Argent.

-4.JPG.webp)

| Type |

|---|

| Localisation | |

|---|---|

| Baigné par |

| Coordonnées |

45° 34′ 10″ N, 1° 03′ 50″ O |

|---|

|

|

Le choronyme « Pointe de Grave » (avec une majuscule) désigne le hameau historique le plus au nord du Verdon-sur-Mer, comportant, entre autres, la cité du Balisage et la cité des Douanes.

Dépendant administrativement de la commune du Verdon-sur-Mer, ce verrou naturel faisant face à Royan et à la presqu'île d'Arvert est une des « portes » de l'estuaire de la Gironde, qui baigne sa côte orientale, tandis que sa rive occidentale est bordée par l'océan Atlantique.

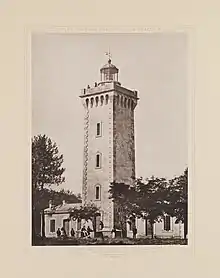

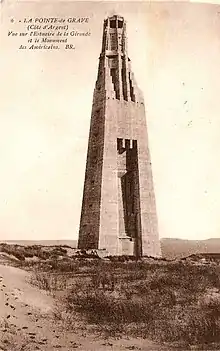

Le site, qui s'inscrit dans le parc naturel régional du Médoc et le parc naturel marin de l'estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis comprend des espaces naturels préservés (cordon dunaire, forêt domaniale de la Pointe de Grave, marais du Logis et marais du Conseiller), des monuments (phare de Grave, phare Saint-Nicolas, phare de Cordouan), différents mémoriaux (monument aux Américains, aux membres de l'opération Frankton) et des infrastructures touristiques (Port Bloc et Port Médoc).

La pointe de Grave s'intègre à un ensemble géographique et touristique plus vaste, baptisé pointe du Médoc. Organisé en communauté de communes depuis 2001 (anciennement communauté de communes de la Pointe du Médoc), Le Verdon-sur-Mer appartient à la communauté de communes Médoc Atlantique depuis le , qui comprend quatorze communes dont Soulac-sur-Mer et Saint-Vivien-de-Médoc.

Géographie évolutive et quelques repères historiques

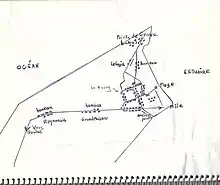

De l'embouchure de l'Adour à la pointe de Grave s'étend un cordon dunaire quasi rectiligne de près de 250 kilomètres, seulement percé par la vaste échancrure du bassin d'Arcachon : il s’agit de la Côte d'Argent. La pointe de Grave en constitue la partie la plus septentrionale. Ses limites sont constituées, à l'est, de la pointe de la Chambrette (où se trouve le port industriel du Verdon, sur l'estuaire de la Gironde). Elles sont moins bien définies à l'ouest : pointe Saint-Nicolas (rocher Saint-Nicolas) ou dune de Tout-Vent, à hauteur de Maison de Grave, un peu plus au sud, sur l'océan Atlantique.

Façonnée par les éléments, la pointe de Grave a bien souvent changé de visage, au gré des tempêtes et des puissants courants océaniques et estuariens, qui font se déplacer les masses de sable de deux façons : transversalement ou longitudinalement (dérive littorale) à la côte[1]. Le village de Saint-Nicolas-des-Graves et son prieuré bénédictin situé à la pointe de Grave ont dû être abandonnés au milieu du XVIIIe siècle. Les habitants sont allés créer le village de Soulac qui eut à subir à son tour l'assaut des sables en 1771[2]. En souvenir de leur prieuré englouti, les bénédictins de l’abbaye Sainte-Croix donnèrent le nom de Saint-Nicolas-des-Graves à la chapelle édifiée dans le quartier du Sablonat au sud de Bordeaux[3]. Au XVIIIe siècle, la pointe de Grave s'étendait encore jusqu'aux rochers de Saint-Nicolas — aujourd'hui au large du phare Saint-Nicolas et du monument de Grave. Un phare est aménagé en 1830, mais, dès 1837, dans sa Statistique du département de la Gironde, François Jouannet indique que : « établi d'abord sur une tour en maçonnerie, à l'extrémité de la pointe, on a dû le transférer à 440 mètres à l'ouest de la tour, parce que cette tour menaçait d'être bientôt ruinée par la mer (...)[4] ».

Le phénomène d'érosion marine, particulièrement marqué entre la fin du XVIIIe et le milieu du XIXe siècle, alerte finalement les autorités. En 1843, une campagne de travaux comprenant la création de brise-lames et d'épis terminés par des fascinages est mise en œuvre. D'imposants blocs de pierre sont transportés depuis les côtes charentaises par gabares et installés à l'extrémité de la pointe : d'où le nom de « Port Bloc » donné au plus ancien port du Verdon (d'où les passagers en provenance ou à destination de Royan prennent le bac). Comme ailleurs en Aquitaine (mais aussi, et pour les mêmes raisons, en Arvert avec la forêt domaniale de la Coubre et en Oléron avec la forêt de Saint-Trojan), les dunes sont fixées par la plantation de pins maritimes et de chênes-verts : c'est l'acte de naissance de la forêt des Landes et de la forêt domaniale de la pointe de Grave, qui forment un même massif.

Site stratégique de premier plan, la pointe de Grave a une histoire militaire particulièrement riche. C'est tout près de là (entre Soulac-sur-Mer et Le Verdon), le , que débarque l'armée de John Talbot, que les Bordelais menacés par les Français ont appelé au secours, et qui sera finalement vaincue à Castillon quelques mois plus tard.

En 1777, le marquis de La Fayette, parti de Pauillac à bord de La Victoire, y fait une dernière halte avant de s'embarquer pour l'Amérique.

En 1917, pendant la Première Guerre mondiale, l'armée américaine du général John J. Pershing y débarque.

Les Allemands s'y installent en 1940 pendant la Seconde Guerre mondiale jusqu'en 1945. Si la France est libérée en , des poches de résistance allemandes (ou forteresses) se sont constituées de part et d'autre de l'embouchure de la Gironde, à « Pointe de Grave » (capitulation allemande le ) et à Royan (capitulation allemande le , le jour même du suicide de Hitler).

En 2020, la pointe de Grave est un site touristique renommé, disposant de diverses commodités (tables de pique-nique, toilettes, etc.). Elle dispose de deux plages surveillées. L'une, la plage Saint-Nicolas, sur l'océan Atlantique (plage océane) est soumise à de forts courants (phénomènes de baïnes) et à la houle ; de ce fait, la baignade y est parfois dangereuse. L'autre, la plage de la Chambrette, sur l'estuaire de la Gironde, est abritée des courants. En marge des plages, des sentiers de promenade et des pistes cyclables ont été aménagés, permettant de découvrir le cordon dunaire et la forêt de pins environnante. La marina de Port Médoc, mise en service en 2004, donne sur l'embouchure de la Gironde. Ses abords abritent boutiques, bars et restaurants. Un petit train touristique relie la pointe de Grave au lieu-dit les Arros, aux confins de la station balnéaire de Soulac, et un service de bacs permet de rejoindre Royan et les autres stations balnéaires de la Côte de Beauté.

Histoire

Une présence humaine depuis des milliers d’années

La pointe du Médoc est habitée depuis très longtemps, mais le plus souvent de manière sporadique et temporaire. Les hommes attirés par l’endroit stratégique à l’entrée de l’estuaire furent souvent chassés par les éléments naturels, d’où la difficulté de trouver des traces très anciennes de leur passage, traces noyées et dispersées par les courants et les eaux, recouvertes par le sable. Les fouilles entreprises à Soulac-sur-Mer laissent à penser que sa présence pourrait dater de 8000 av. J.-C., après la déglaciation, au Mésolithique moyen. À ce moment-là, le climat devient comparable au climat actuel[5].

Le Médoc n’a cessé, en effet, de se transformer au cours des millénaires. Le littoral médocain n’a pas toujours été tel qu’on le connaît aujourd’hui. Des documents datant de l’époque romaine, des portulans et cartes anciennes de la région sont le témoignage des changements de paysage[6].

Des ossements d’éléphants antiques (Palaeoloxodon antiquus) retrouvés à Soulac (au Gurp, un individu adulte jeune, et à l’Amélie, un individu juvénile sur les sites de la Glaneuse et de la Balise) prouvent l’ancienneté de ces terres.

Territoire inhospitalier, soumis aux tempêtes et à l’érosion, façonné par les vents et les eaux, les principaux changements du paysage sont la formation et le déplacement des marécages, l’avancée dunaire, un envahissement des terres par le sable, une variation continuelle du trait de côte avec formation de bancs de sable et de pointes ou caps, et même d’îles et d’îlots…

Avant le Moyen Âge, on constate que Cordouan est un plateau rocheux rattaché au continent (le phare n’existe pas encore). Soulac est sur l’estuaire de la Gironde et non en bordure d’océan. Le Verdon est une île[7].

La zone est surtout marécageuse, d’où la vocation, très tôt, d’y établir des marais salants. Sur le site de la Lède du Gurp qui est la zone médocaine la plus fouillée, les abords d’un marais ont été occupés pour y produire du sel (d’où le nom de Lède) depuis le Mésolithique (entre 8000 et 6000 av. J.-C.) jusqu’au début de l’Antiquité. L’étude des restes végétaux retrouvés sur place donnent des renseignements sur les paysages[5].

Quant aux déplacements de population, les exemples connus et parlants sont :

- celui du prieuré de Saint-Nicolas-de-Grave. Installé vers 1087, le prieuré est décrit comme détruit en 1259, gagné par les eaux et le sable. Il est reconstruit plus au sud et en retrait du rivage ;

- celui de Soulac : le village est abandonné au sable en 1741. Seul le sommet du clocher de la basilique Notre-Dame-de-la-fin-des-Terres émerge des sables et sert d'amer aux navigateurs : un nouveau village est édifié quelques kilomètres plus à l'est au lieu-dit le Jeune-Soulac. Au tout début, les hommes étant très mobiles (nomades), les lieux très changeants, peut-on confondre l’histoire de la pointe de Grave avec celle du Nord-Médoc, dit Bas-Médoc. On peut aussi la rapprocher de l’histoire des Landes de Gascogne dont le Médoc fait partie.

Au Paléolithique

Quand on connait la mobilité et les réseaux d’échanges des groupes humains vivant en Aquitaine au Magdalénien[8], rien n’exclut la présence possible et épisodique de chasseurs-cueilleurs-pêcheurs nomades vivant dans le Médoc périodiquement, dès le Paléolithique, même s’il est difficile de retrouver à cet endroit des traces tangibles du passage de l’Homme avant le Mésolithique. L’absence d’abris naturels constituait certes un environnement peu propice aux établissements humains, mais on peut faire un rapprochement avec d’autres territoires ressemblants comme la Honteyre à Le Tuzan[9]. Dans ce qui pouvait être un désert sableux et marécageux avec une forêt primaire embryonnaire de chênes et de pins, on y a retrouvé un nombre important d’outils lithiques en silex taillés.

Il n’est qu’à rappeler aussi la proximité de sites préhistoriques :

- en Gironde, Le Caillou à Lapouyade[10], le roc de Marcamps et la grotte de Pair-non-Pair (sur l’estuaire à l’époque), les gisements de l’Entre-deux-Mers[11] : le talus de Saint-Germain-la-Rivière, l’abri Faustin à Cessac, l’abri du Morin à Pessac-sur-Dordogne, le site de Moulin-Neuf, avec l’abri Lespaux et les grottes de Jaurias à Saint-Quentin-de Baron… ;

- dans les Landes, Brassempouy (la dame de Brassempouy) ;

Des populations nomades préhistoriques pourraient bien, entre 12000 et 9000 av. J.-C., s’être installées dans cette région du Médoc sableuse et plantée de pins, très ressemblante au Tuzan du point de vue de l'environnement, même si l'on n’a pas pu retrouver d’objets lithiques datant de cette période pour en être sûr[12].

Datant de la période entre 9000 et 8000 av. J.-C., un certain nombre de silex aziliens ont été découverts à Soulac (sur le fleuve à l’époque) et sur l’étang d’Hourtin en formation, montrant l’installation temporaire de populations préhistoriques peu nombreuses cependant[13].

Au Mésolithique

Une occupation humaine est certaine dans le Bas-Médoc dès le Mésolithique : outillage microlithique (pierre taillée) retrouvé tout au long de la côte[13].

À cette époque, les hommes sont encore des chasseurs-cueilleurs qui commencent cependant à se sédentariser. Ils vivent sous un climat proche du nôtre et ne sont plus obligés de se déplacer en fonction des ressources du lieu. À la différence des populations nomades précédentes toujours à la recherche de pâturages pour leurs troupeaux, ils commencent à pratiquer une agriculture itinérante, sur brûlis, ne se déplaçant plus que sur de très courtes distances, de terrains à terrains[14].

Les fouilles archéologiques ont montré l’existence aussi, déjà à cette époque, d’une exploitation et d’un commerce ancien du sel dans ce secteur pouvant expliquer aussi ce début de sédentarisation[15].

Le site archéologique de la dépression du Gurp témoigne de cette occupation humaine. L'étude des différentes couches géologiques, notamment les couches huit à onze montrent de manière certaine (surtout à partir de la couche onze) qu'une activité anthropique s'est déroulée sur cette zone à cette période du Mésolithique, au préboréal, au boréal, industrie de type sauveterrien, semble-t-il. Des restes végétaux, bois travaillés, charbons, silex, traces d'animaux...ont été retrouvés sur ce site de la Lède du Gurp très riche en découvertes archéologiques, un des principaux sites de la façade atlantique en ce qui concerne le Mésolithique[15].

À l’Amélie, sur la commune de Soulac-sur-Mer, au sud de la ville (dune et plage), un foyer mésolithique a été découvert : éclats de silex brûlé et fragments de charbon de bois[5].

Au Néolithique

Les traces de l’homme dans le Nord-Médoc, au Néolithique, sont plus nombreuses : des lames, haches de pierre, pointes de flèches, grattoirs ont été retrouvés à la plage Saint-Nicolas[16], au Grand Logis[17] (ancien lieu-dit situé au hameau du Logis aujourd'hui et que l'on peut retrouver sur la carte de l'état-major, de 1820 à 1866) et à la station des « Douves » à Saint-Seurin-de-Cadourne : on peut retrouver ces objets au musée d’Archéologie de Soulac ou au musée d'Aquitaine de Bordeaux. La pierre polie remplace progressivement la pierre taillée.

L'homme exploite au mieux son milieu naturel, il est agriculteur (blé, mil, riz, sorgho…), et, même s’il chasse encore, il est devenu éleveur en domestiquant des animaux comme le bœuf, la chèvre et le sanglier[18]. On a retrouvé des traces de troupeaux gravées dans les sédiments de cette époque, traces de chien, empreinte de pied de berger ainsi que trace de son bâton (ou d’une de ses échasses ?)[19].

Une cuve à saumure datant de cette époque de la Protohistoire (3000 avant notre ère environ) a été découverte sur la plage de la Lède du Gurp à Soulac-sur-Mer attestant la présence de marais salants à cet endroit[20].

On a retrouvé aussi sur ce site, le plus riche d'un point de vue archéologique, des poinçons, des pointes de flèches, des fragments de hache polie, de la céramique…, et ce qui restait d'un petit dolmen : à l'intérieur, les restes d'au moins cinq corps, trois adultes et deux enfants[21].

D'autres outils lithiques ont aussi été retrouvés à l'Amélie, à la pointe de la Négade, à la Balise, aux Cousteaux, à la Glaneuse[22].

Âge du cuivre (ou Chalcolithique)

À l’âge du cuivre (ou Chalcolithique), continuant à travailler la pierre (taillée, polie), l'homme commence aussi à fabriquer les premiers objets de métal vers 2700 avant Jésus-Christ. Le cuivre étant un métal mou, ce sont, au début, des objets de petite taille : des objets de décoration, des objets du quotidien (tiges, alènes, petits poignards de soie, gobelets…), des bijoux, pendentifs, perles en tôle roulée[23]… Les outils et armes furent longtemps faits de pierre ou d'os.

Cependant, on a pu trouver à la pointe du Médoc, en grand nombre, des outils et des armes faits de cuivre : une centaine de haches plates très minces, simples, sans rebords, quelques poignards à languette, une vingtaine de pointes de type Palmela, un très grand nombre de hachettes[24]… ont été découverts sur la plage de Montalivet, à Grayan-et-l'Hôpital, Bégadan, Hourtin, Soulac-sur-Mer (La Glaneuse), Saint-Germain-d'Esteuil[25], pour un poids d’au moins une quinzaine de tonnes. La Gironde dont le sous-sol est dépourvu de cuivre occupe le premier rang en Aquitaine pour ce type de découvertes. Cela semble vouloir indiquer une importation massive à cette époque de minerai ou d’outils finis provenant d’autres régions. Les menus objets de cuivre ont pu être obtenus par échange, et non produits sur place. Les analyses des traces d’impuretés de ce métal (notamment d'arsenic qui durcit le cuivre) montrent qu’une partie de ce cuivre (cuivre arsenié) pourrait provenir de la péninsule Ibérique tandis que le reste contenant d'autres impuretés (antimoine, argent, nickel, cobalt…) pourrait provenir des régions voisines : Périgord, Limousin, Pyrénées-Atlantiques[26]… Avec cette accumulation inégalée d'objets de cuivre hors des régions cuprifères, on s’interroge aussi sur la nature des relations de l'homme de cette période avec ses fournisseurs potentiels en cuivre. L’évolution qui fera plus tard du Médoc et de ses marges l’une des plus grandes régions métallurgiques du bronze moyen en France, s'amorcerait-elle, dès l’aube de l’âge des métaux[27] - [28] ?

Âge du bronze et les Médules

Avec le travail du cuivre, au début par simple martelage, l'homme est devenu métallurgiste. Il s'aperçoit bientôt que le métal est plus facile à travailler lorsqu'il est chauffé, puisqu'il peut être moulé. De 3000 à 1000 av. J.-C. environ, il commence à faire des alliages, ajoute de l'étain au cuivre pour obtenir le bronze. Cette découverte leur permet de fabriquer des armes et des outils plus solides, plus résistants.

Le Médoc est une région des plus prospères durant cette période de l'âge du bronze marquée par une occupation humaine très dense : l’activité pastorale est attestée par des pistes d’empreintes de bœufs, chevaux et petits herbivores (moutons, chèvres…). Elle se double d’activités artisanales, relevant en particulier de la métallurgie du bronze : des moules de hache et d’enclume ont été retrouvés à la Lède du Gurp. À l’Amélie, des vases datables du bronze moyen médocain ont été retrouvés. À la pointe de la Négade, on rencontre quelques tessons épais et quelques silex taillés datables pour la plupart de la même époque.

.png.webp)

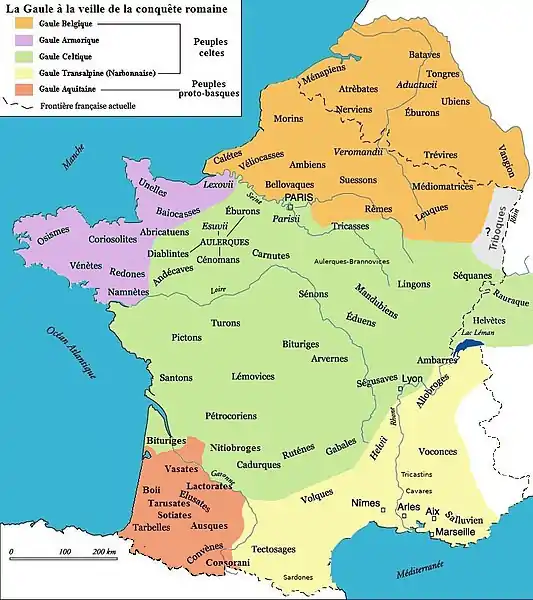

C’est à cette période du bronze moyen, avant l'arrivée des Gaulois (Bituriges Vivisques) que les terres nord-médocaines se seraient fortement développées, avec notamment l’installation du peuple des Médules (Meduli), qui a donné son nom aux habitants du Médoc. Les Médules étaient un peuple aquitain (proto-basque), préceltique que Jules César décrira comme un peuple n'ayant rien à voir avec les Gaulois, plutôt proches des Ibères dont ils diffèrent par le langage, les coutumes et les lois[29].

Le Médoc est la région d'une production massive de haches à rebords à tranchant étroit et à bords rectilignes : le docteur Ernest Berchon[30] recensa près d’un demi-millier de ces « haches à double coulisse »[31] pour lesquelles il proposa le terme de « hache médoquine »[32]. Cette terminologie de hache de type médocain a depuis été adoptée par la communauté scientifique pour désigner ce type de hache si particulier.

La forme des haches découvertes dans tout le Médoc sur une cinquantaine de sites différents, de Saint-Estèphe jusqu'à Saint-Laurent et même Caudéran, a évolué au fil du temps avec cent vingt-six haches retrouvées qui comportaient un talon (environ 13 %). Les premières découvertes ont souvent été faites dans des champs par des viticulteurs lors du travail de la vigne[33].

Âge du fer, époque gauloise : les Bituriges Vivisques

La région s’enrichit et se développe encore à cette époque, notamment avec l’arrivée des Bituriges Vivisques, un peuple celte venant de la Gaule celtique. Ce peuple constitue une partie des Bituriges et a été déplacé de la région de Bourges à l’embouchure de la Gironde.

Ils sont installés le long de l’océan, laissant aux Médules la partie estuaire. De fait, leur territoire se retrouve enclavé dans celui des Aquitains (proto-basques, non gaulois) sans pour autant appartenir à leur confédération. Par ailleurs, comme l'indique Strabon, ils ne paient pas d'impôts aux Aquitains, les deux peuples semblant vivre côte à côte en parfaite intelligence. Il parle à leur propos de forges en très grand nombre[34].

Les Bituriges Vivisques vont fonder au Ier siècle av. J.-C. un port que les Romains font prospérer sous le nom de Burdigala (Bordeaux aujourd'hui).

Il est difficile de caractériser l'habitat de cette époque. Si de nombreux sites datant de l'âge du fer ont été repérés dans le Nord-Médoc (route de Dépée à Grayan-et-l'Hôpital, le Gurp, La Glaneuse, la Négade, l'Amélie… à Soulac-sur-Mer, le nord du bourg à Talais, à Gaillan-en-Médoc, Brion à Saint-Germain-d'Esteuil…) grâce à la nature du mobilier (rejets domestiques), tout au plus peut-on supposer l'existence d'habitats en nombre important sans pouvoir vraiment parler d'agglomérations[35] - [36].

Les ossements d’au moins un individu datant de cette époque ont été découverts à la Lède du Gurp.

Les modifications incessantes de paysages au fil des siècles, entre océan, estuaire, marais, îles... rendent difficile la restitution de la pointe du Médoc à cette période de l’âge du fer, qui débute vers 800 av. J.-C. … La Garonne est, semble-t-il, alors divisée en deux bras. Le bras nord est à peu près au même endroit que l’estuaire actuel. Sur le bras sud, on retrouve Soulac formant une île à l’embouchure, Le Verdon formant une autre île.

Le sanglier-enseigne de Soulac-sur-Mer retrouvé en excellent état et présenté au musée d'archéologie de la ville semble provenir de cette tribu des Bituriges.

Des monnaies datant de l'âge de fer (-725 à -25 environ) ont été découvertes sur diverses plages confirmant l'existence de sites à vocation commerciale prononcée, notamment le commerce de l'étain. Il s’agit de monnaies celtiques (gauloises) en or, argent, bronze ou potin (à la Glaneuse), de monnaies à la croix, de monnaies de type négroïde (des Volques Tectosages installés dans la région de Toulouse), d'oboles, de monnaies ibériques (à l’Amélie), de monnaies de Carthage (à la Négade)[37].

Grâce à Posidonios d'Apamée et à son voyage en Gaule jusqu'à l'estuaire de la Gironde, on connaît mieux la géographie de la région et surtout les mœurs et la structure sociale des Gaulois.

Les descriptions datant de cette époque distinguaient les Celtes qui commerçaient avec les Grecs, des Galates, peuples guerriers qui étaient considérés comme éloignés de la civilisation.

Posidonios montre cependant que les Celtes commerçaient également avec leurs parents galates. Ils leur fournissaient des produits méditerranéens reçus des Grecs, en échange de matière première (minerais surtout) et de services (mercenariat essentiellement), etc. : « Le plus souvent, les marchandises sont transportées par des voies fluviales, les unes utilisées pour la descente, les autres pour la montée » : est-ce valable pour l'estuaire de la Gironde[38] ?

La guerre des Gaules, les Aquitains, « les Aquitaine »

En 59 av. J.-C., Jules César devient proconsul de trois provinces romaines : la Gaule cisalpine, la Gaule narbonnaise et la Dalmatie. Profitant de cette position, il décide d'achever la conquête des Gaules en exploitant la division des Gaulois. Ces derniers, malgré une culture commune, se répartissent alors en une soixantaine de peuplades. De 58 à 50 av. J.-C., Jules César mène des expéditions militaires successives contre toutes ces tribus. Cette conquête va être appelée la guerre des Gaules.

Les Bituriges sont parmi les derniers à être soumis à l'autorité romaine vers 50 avant Jésus-Christ.

Juste après le siège d'Alésia qui a lieu en 52 av. J.-C., Jules César se rend en 51 en Quercy, dans le Lot d’aujourd’hui, livrer la dernière bataille de la guerre des Gaules : Uxellodunum. Il poursuit son voyage en Aquitaine, offre des postes de députés aux Gaulois désormais soumis, Gaulois qui lui donnent aussi des otages[29].

Dans ses Commentaires sur la guerre des Gaules, Jules César, cependant, ne mentionne nullement le peuple gaulois des Bituriges, d'origine celtique habitant au sud de la Gironde et de la Garonne. Il dénomme globalement la région « Aquitania » et la dit peuplée des Aquitains, non gaulois, de langue et culture proto-basques. Ceci va alimenter, et alimente encore, une querelle des historiens, beaucoup proposant des thèses diffusionnistes. On sait qu'à l'époque de l'âge du fer (Aquitaine protohistorique), les Bituriges étaient relativement isolés, enclavés sur le territoire des Médules, mais semblant bien s'entendre avec eux, se partageant le territoire. Comme Strabon sembla le signifier un petit plus tard, les Bituriges Vivisques vivaient sur le territoire des Aquitains comme des étrangers, sans leur payer aucun tribut.

Le premier empereur romain, Auguste crée en 27 av. J.-C., la province romaine de Gaule aquitaine avant d'adopter définitivement, en 15 av. J.-C., administrativement, la dénomination « Aquitaine ».

L'administration impériale partage par la suite, vers l'an 300 apr. J.-C., la Gaule aquitaine en trois provinces : l'Aquitaine première (capitale Bourges des Bituriges cubes), l'Aquitaine seconde (métropole Burdigala des Bituriges Vivisques) et l'Aquitaine troisième, dite Novempopulanie (capitale Eauze des Élusates).

Antiquité, époque gallo-romaine

Certains ont cru reconnaître l'île d'Antros (citée par Pomponius Mela) dans l'île située à l’embouchure de la Gironde et qui serait devenue l’actuelle pointe de Grave, ou bien même dans l'île du rocher de Cordouan, ou dans l'île de Jau, mais la position géographique de cette île est très controversée, d'autres la situant même à l'embouchure de la Loire[39].

La culture de la vigne, connue de certains peuples gaulois, s’est longtemps cantonnée sur le littoral méditerranéen, près de Marseille, tirant son origine de la colonisation phocéenne. Les Romains la cultivaient depuis trois siècles avant notre ère. Ce n’est que vers 50 apr. J.-C. que les premiers plants de vigne apparaissent dans le Bordelais à la suite de l’occupation romaine. C'est durant cette première période de l'occupation romaine de la région bordelaise dite du Haut-Empire romain que des notables de Burdigala plantent leurs propres vignes afin de concurrencer les négociants de la Gaule narbonnaise et d'Italie.

Les récits d'Ausone (IVe siècle) repris et commentés par l’abbé Baurein vers 1784, donnent du Médoc l'image « d'une contrée prospère aux richesses prodiguées par les eaux estuariennes » (huîtres et sel)[40]. Les maisons de l'extrémité du Médoc n'étaient couvertes que de roseaux. Jacques Baurein cite M. Bullet qui dans ses Mémoires sur la langue celtique affirme que « "Soul" première syllabe du mot Soulac signifie paille, chaumière ou maison couverte de paille ». D'où aussi le nom du hameau « les Huttes »[41].

L'huître locale, naturelle, non cultivée à l'époque gallo-romaine, est l'huître plate (Ostrea Edulis), communément appelée belon. Très appréciée des Romains, nommée par eux « callibléphare » (belle paupière) pour le bord festonné de son manteau, elle était expédiée jusqu'à Rome.

Pendant très longtemps encore, la récolte des huîtres ne se fera que sur des gisements naturels. Ce n'est qu'à partir du XVIIe siècle que va se développer une première culture d'huîtres dans les réservoirs des marais salants. Les naissains étaient récoltés sur les rochers, les huîtres juvéniles étaient élevées en bassin[42].

La pointe de la Négade renferme des vestiges de l'époque gallo-romaine.

Une amphorette gallo-romaine entière a été trouvée à l’Amélie. Deux pièces de monnaie antiques usées mais sans trace d'oxydation ni de patine ont été découvertes en 1970 lors du dragage de l'anse de Port Bloc : un sesterce en laiton à l'effigie de Vespasien (empereur de 69 à 79), un dupondius en laiton représentant Hadrien (empereur de 117 à 138).

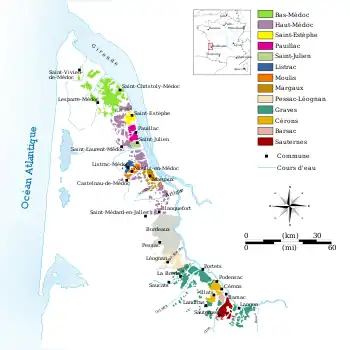

Le vignoble

Les premiers plants de vigne dans le Médoc datent donc de l'époque gallo-romaine (vers l'an 60 apr. J.-C. environ).

Si les plus grands crus classés sont sur le territoire du Haut-Médoc, le Bas-Médoc (ou Nord-Médoc : la partie du Médoc la plus proche de l’embouchure de la Gironde, près de la pointe de Grave) possède aussi de grands vins, moins réputés, sur de plus petites propriétés dites paysannes, sans péjoration. Les vins du Nord-Médoc ont l'appellation « médoc » (AOC) sans plus de précision. Ce sont les vins produits au nord d'une ligne allant de Saint-Yzans-de-Médoc à Saint-Germain-d'Esteuil. Hors de ces deux communes, on trouve des vignes à Blaignan-Prignac, à Bégadan, à Saint-Christoly-Médoc, à Lesparre-Médoc, à Vensac, à Valeyrac, jusqu'à Saint-Vivien-de-Médoc… Jusqu'en 1960 environ, on vendangeait aussi au Verdon, au lieu-dit Les Huttes[43]. Les cépages de ces vins rouges sont le cabernet sauvignon, le petit verdot, le malbec et le merlot, les vignes poussant sur des terrasses de dépôts de gravier alluvionnaires, légers, favorables au cabernet ou profonds et argileux, favorables au merlot[44].

La Lébade (ou Levade)

Ce territoire du Bas-Médoc aux nombreux marécages fut désenclavé par la construction de la Lébade (ou Levade en Haut-Médoc), voie difficilement datable mais, semble-t-il, antérieure au Moyen Âge, menant de Bordeaux à Cordouan dont la D1215 d'aujourd'hui empreinte principalement le tracé.

Cette description « jusqu'à Cordouan » que l'on trouve dans certains écrits tend à prouver l'ancienneté de cette voie. Cordouan était déjà une île (rattachée au continent qu'à marée basse) à l'époque gallo-romaine. Le géographe romain Pomponius Mela parle déjà d'une « île flottante » pour désigner Cordouan sans que l'on sache très bien ce qu'il a voulu dire par là. Parle-t-il d'un effet d'optique ?

L'indépendance de son tracé vis-à-vis des églises des villages et de centres médiévaux aussi importants que Castelnau-de-Médoc ou l'Hôpital plaide donc pour une origine antérieure à l'époque médiévale. De plus, son orientation vers la pointe de la Négade près duquel ont été trouvés des restes funéraires datant de l'âge du bronze pourrait laisser penser à une origine protohistorique.

Ce mot «Lébade» veut dire « levée » sous-entendu " de terre " : il vient du gascon, langue dont l'origine étymologique est le mot vascon (de Vasconie). Au Moyen Âge, il désignait des chemins non empierrés contrairement aux voies romaines. La Lébade du Médoc, une simple surélévation de terre, permettait ainsi de traverser à pied les zones marécageuses. Elle était également appelée à cette époque " Lou gran camin bourdelès ". Des écrits du XVIIIe siècle parlent de " vieux chemin de Bordeaux à Soulac ".

Elle restera inchangée jusqu'en 1747. Louis-Urbain Aubert, marquis de Tourny, intendant de Guyenne l'aménagera de manière à en faire une route royale[45].

La Lébade de l'époque partait de l'extrémité nord de la rue Sainte-Catherine à Bordeaux, déjà dénommée " Porte du Médoc " au XIIe siècle. Cette " Porta Medoca " a été détruite en 1770 afin de permettre la construction du Grand Théâtre. La Lébade s'orientait ensuite au nord-ouest en empruntant la « rua deu Burga » aujourd'hui les allées de Tourny. Au bout de celles-ci, elle franchissait la barrière Saint-Germain (Sent-German) disparue également lors de la suppression des remparts. Elle suivait le tracé des rues Fondaudège, Croix de Seguey, Ulysse Gayon et rejoignait Eysines puis Le Taillan-Médoc. Elle traversait ensuite la Jalle de Blanquefort, rejoignait Arsac où elle franchissait la Louise pour rejoindre Avensan (voir photo ci-contre).

C'est ici que la route actuelle (D1215) quitte l'ancien tracé désormais en forêt et devenu pare-feu, préférant passer par Castelnau-de-Médoc. D'Avensan, elle rejoignait Saint-Laurent-Médoc puis Lesparre-Médoc.

Au-delà de Lesparre-Médoc, la Lébade suivait la route actuelle jusqu'au Gua (gué sur le chenal du Gua, à Saint-Vivien-de-Médoc) puis par un brusque coude, continuait en ligne droite jusqu'à la Graouse, à Vensac (selon un cheminement bordé au sud, puis partiellement repris par la ligne à haute tension, appelé chemin rural no 21 de la Reine), puis allait à Martignan (Grayan-et-l'Hôpital) puis suivait la D 101 (aujourd'hui D1215), quittant brutalement son orientation vers l'Amélie pour bifurquer vers le bourg de Soulac-sur-Mer. Elle transitait par Lilhan (hameau de Soulac) d'où elle rejoignait le Vieux Soulac en ligne droite.

Cette partie de la Lébade de Lesparre à Soulac était connue sous le nom de Chemin de la Reyne[45].

Au Moyen Âge, il existait d'autres grands axes routiers permettant de rejoindre Soulac. Le plus important était celui qui longeait l'estuaire de la Gironde (D2 aujourd'hui, de Eysines à Saint-Vivien-de-Médoc) et qui était contrôlé par la forteresse de Blanquefort. Un autre chemin longeant le littoral atlantique était emprunté par les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle : il était désigné sous le nom de Voie de Soulac, voie des Anglais ou plus simplement voie du littoral.

Les Vandales - les Huns

L’Empire romain est menacé par les invasions barbares dès le début du Ve siècle.

Les Vandales ont été les premiers à envahir la Gaule romaine dès 406 poussés par les Huns. En 408, ils investissent Burdigala. Ils dévastent l’Aquitaine mais ne s’y installent pas, continuant leur route vers l’Espagne.

Les Huns, quant à eux, menés par Attila, se tournent vers l’Europe après leur échec de conquête de la Perse. S'ils ne sont pas arrivés jusqu’en Aquitaine arrêtés en 451 dans leur progression aux champs Catalauniques, près de Châlons en Champagne, ils ont poussé devant eux d'autres peuples germaniques qui, à leur tour, ont abandonné leurs terres et se sont déplacés vers l’ouest.

Le Roi des Huns Attila, le barbare qui défia Rome, surnommé à la mort de Clovis le « fléau de Dieu » (Là où son cheval passe, l'herbe ne repousse pas ! ), fut obligé de se replier en Hongrie. Il est considéré comme le fondateur de ce pays où il est célébré en héros, les Magyars se disant ses descendants.

Moyen Âge

Depuis le Moyen Âge, Le Verdon est connu pour être un espace très maritime dont la rade est abritée des vents dominants d'ouest. Les navires désirant quitter l'estuaire de la Gironde y stationnaient avant de prendre la mer. Les habitants du Verdon vivaient essentiellement à cette période de la pêche et de l'ostréiculture, de la terre ou de l'exploitation du sel des marais salants[46]. Ces marais salants du Nord-Médoc aménagés par les bénédictins de l’abbaye Sainte-Croix de Bordeaux produisaient quantité de sel dont la vente était taxée. Les navires souhaitant se ravitailler à terre débarquaient quelques marins qui, avec l'aide d'un petit canot, remontaient le chenal de Rambaud jusqu'au bourg. Ce chenal servait également à l'expédition du sel des marais.

L'érosion des vents et des flots tant océaniques qu'estuariens a façonné cette pointe, engloutissant tantôt des terres, engraissant parfois les marais, balayant les dunes sableuses qui formaient dès le Moyen Âge le paysage principal[47].

Dès le VIe siècle, divers peuples pénètrent en Médoc, tels les Francs, les Arabes, puis les Normands.

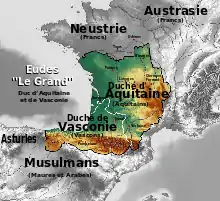

Les Francs et la Vasconie

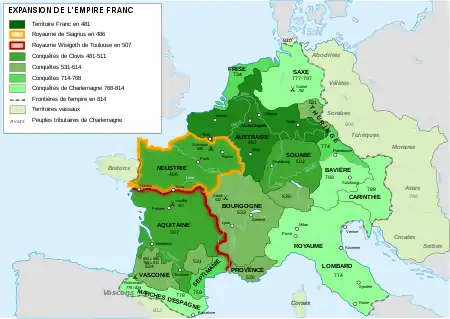

Pour chasser les Wisigoths, les évêques aquitains (les Wisigoths ont détruit la cathédrale Saint-André!) en appellent au chef des Francs, Clovis qui s’est converti au catholicisme.

Après la bataille de Vouillé, en 507, ce dernier entre triomphalement, précédé par son armée, dans Burdigala. Laissant passer l’hiver, il parvient en 508 à repousser les Wisigoths au-delà des Pyrénées : l'Aquitaine est intégrée au royaume des Francs.

Clovis, au départ roi des Francs saliens puis roi de tous les Francs durant trente ans, meurt en 511. Ses descendants, les Mérovingiens du nom d'un ancêtre (légendaire ?) Mérovée vont se disputer son territoire durant de nombreuses années.

Profitant de ces dissensions, les Vascons (peuple proto-basque comme les Aquitains) venant de Navarre en Espagne mènent des attaques contre le royaume franc mérovingien.

En 602, les Mérovingiens créent un duché en Aquitaine, le duché de Vasconie afin de maintenir leur autorité sur les populations locales. Genial en devient le premier duc comme l'atteste la Chronique de Frédégaire.

En 670, Loup Ier de Vasconie devient duc d'Aquitaine et de Vasconie.

En 675, à la mort du roi des Francs Childéric II, une partie de ce duché devient duché d'Aquitaine, les Vascons s'installant plus au sud. Eudes d'Aquitaine, le fils de Loup 1er, lui succède de 681 à 735. Hunald 1er est à son tour duc d'Aquitaine et de Vasconie jusqu'en 745, après avoir prêté serment de fidélité à Charles Martel.

Hunald Ier se retirant à l'île de Ré, son fils Waïfre n'a de cesse cependant de lutter lui aussi pour l'indépendance de l'Aquitaine.

L'Aquitaine absorbe complètement le duché de Vasconie en 1063 à la suite de la bataille de La Castelle.

Duché d'Aquitaine, puis duché de Guyenne

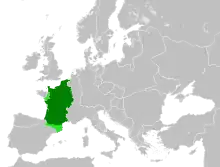

En 675, Childéric II, roi d'Austrasie, puis roi de tous les Francs depuis deux ans est assassiné à l'âge de vingt ans dans la forêt de Lognes, n'ayant pas d'héritier. L'Aquitaine jusqu'alors sous la tutelle d'un duc d'Aquitaine et de Vasconie devient indépendante (Voir carte ci-dessous) jusqu'en 781.

Un temps appartenant au royaume d'Aquitaine avec pour souverains les rois carolingiens Louis le Pieux (781-814), fils de Charlemagne, puis Pépin Ier d'Aquitaine (817-832), l'Aquitaine et la Gascogne seront intégrées au Royaume de Charles II le Chauve en 843 lors de la partition de l'Empire de Charlemagne par le Traité de Verdun.

La région redeviendra un duché en 877, objet de luttes de possession entre les comtes du Poitou, les comtes de Toulouse et les comtes d'Auvergne. Cette dispute du territoire est parfaitement illustrée par le combat que se livrent les Guilhelmides et les Ramnulfides, familles pourtant apparentées, de 828 à l'an 902. Ces derniers réuniront le duché d'Aquitaine avec celui du Poitou en 854, avec Poitiers pour capitale et Ramnulf Ier comme premier duc. Cette lignée (Maison de Poitiers-Aquitaine) mènera tout droit à Aliénor d'Aquitaine, comtesse de Poitiers et de Gascogne, duchesse d'Aquitaine de 1137 à 1204. Cette même année de 1137, alors qu'elle hérite du duché d'Aquitaine, elle l'apporte en dot au Royaume de France en épousant Louis VII le Jeune. Divorçant puis se remariant avec Henri II Plantagenêt, le duché devient possession de la couronne d'Angleterre en 1154.

Le duché d'Aquitaine prendra le nom de duché de Guyenne au moment du traité de Paris conclu le qui met fin au conflit albigeois. Raymond VII, comte de Toulouse, cédait alors la plus grande partie du Languedoc à la France de Louis IX, dit Saint Louis.

Ce duché de Guyenne sera âprement disputé par les deux couronnes de France (les Valois) et d'Angleterre (les Plantagenêt) notamment lors de la guerre dite de Guyenne (1294-1297) puis lors de la guerre de Cent ans.

En 1329, le roi Édouard III d'Angleterre rend hommage à Philippe VI de Valois pour la Guyenne devenant vassal du Roi de France.

La rivalité entre les couronnes de France et d'Angleterre ne s'arrête pas pour autant et aboutit à la guerre de Cent Ans en 1337 lorsque Édouard III prétend au trône de France : sa mère, Isabelle de France, était fille de Philippe IV le Bel.

Le 8 mai 1360, lors du traité de Brétigny, la France perd de nouveau la souveraineté sur la Guyenne et la Gascogne entre autres, au profit des Anglais. L’essentiel sera reconquis par du Guesclin dans les années 1370 à 1380 à l'exception de la Guyenne (donc de la Gironde) qui restera une possession anglaise des Plantagenêt jusqu'en 1453.

Les Vikings

En 799, le royaume franc de Charlemagne est la cible d'un premier raid barbare venant de la mer. Il est perpétré par un peuple scandinave, les Vikings. En 810, Louis Ier le Pieux qui n'est encore que roi d'Aquitaine fait fortifier l'embouchure de la Charente. En 813, l'île de Bouin aujourd'hui disparue est pillée et incendiée.

Ils ont établi ponctuellement des bases sur l’île de Ré, à Taillebourg sur la Charente, sur les berges de l’Adour, à Bayonne, ce qui leur permettait de mener des raids un petit peu partout sur la façade atlantique, notamment sur le Poitou et la Charente. En 852, leurs raids se concentrent de nouveau sur la Gironde. À l'automne 863, une flotte nombreuse semble avoir envahi le bassin de la Garonne. Les barbares se répandent en Gascogne et Aquitaine, dévastant tout sur leur passage, pendant une vingtaine d'années. Bordeaux est pillé au moins trois fois : en 848, 861, 863 ou 866.

La Francie, du royaume des Francs au royaume de France

Après le traité de Verdun de 843, l'Aquitaine est intégrée dans le royaume de Francie occidentale. Charles II le Chauve en devient le roi.

En 877, le duché d'Aquitaine, fief mouvant de la Francie, sera intégré dans le royaume d'Aquitaine. Ce duché se décomposera en deux duchés, le duché de Gascogne (ancien duché de Vasconie) au sud de la Garonne et le duché d'Aquitaine (plus tard appelé Guyenne) ayant pour capitale Bordeaux. En 1058, les deux duchés se réuniront.

Le temps des Seigneurs

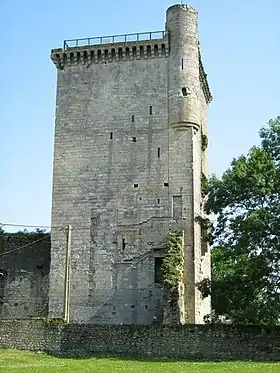

Le Moyen Âge fait penser aux temps des Seigneurs. Le Médoc a eu aussi ses « châteaux forts » dont le plus proche de la Pointe de Grave est celui de Lesparre. Le seul vestige classé au titre des monuments historiques reste la Tour de l'Honneur datant du XIVe siècle, pièce maîtresse d'un système défensif de quatre tours dont trois ont disparu.

Le système féodal a une origine germanique : toutes les terres conquises par les Francs, dès le IXe siècle, étaient confiées à un chef indépendant en récompense des services rendus à la guerre. Ainsi apparut pendant un certain temps le titre de Duc des Francs qui sera finalement supprimé par les Capétiens. Ce titre fut notamment attribué à deux grandes familles de la noblesse franque, les Arnulfiens d'Austrasie et les Robertiens de Neustrie avant leur accession au pouvoir (Roi des Francs).

Les invasions barbares permirent à ces chefs de se rendre indépendants de leurs gouvernants. Les autorités romaines elles-mêmes donnèrent cette charge de duc à des chefs barbares.

Les Carolingiens après les Mérovingiens ont repris à leur compte ce système. Charlemagne placera de vastes territoires sous le contrôle des missi dominici (envoyés du maître). C’est à peu de chose près le début du système binaire d’allégeance : suzerain, vassal. Ce système s'est mis en place progressivement au Moyen Âge avec l'apparition de la noblesse féodale, notamment avec l'un des plus anciens titre de noblesse, celui de duc dont l'origine remonte à l'Empire romain, duc qui était placé à la tête d'un duché : ainsi le duché d'Aquitaine constitué en 675, fief mouvant de la Francie occidentale.

Ainsi, petit à petit, du XIe siècle au XIIe siècle, les populations du Saint Empire romain germanique se sont rassemblées autour d'ensembles fortifiés défendus par un seigneur : seigneuries cisterciennes, prémontrées…

La seigneurie de Lesparre

La seigneurie de Lesparre connut un essor au XIIe siècle. On connaît cependant un seigneur de Lesparre dès l’an 1100, Gaucelm Gombaud. Deux de ses fils lui succèderont, Raimond Gombaud et Pierre Gombaud.

À cette époque du XIIe siècle, le château de Lesparre dominait le Bas-Médoc, il formait l'un des principaux fiefs des ducs de Guyenne. Les domaines annexés au château s'accrurent rapidement dans les deux siècles qui suivirent jusqu'à compter une trentaine de paroisses au milieu du XIVe siècle.

Au XIIIe siècle, la seigneurie occupe une grande partie du Médoc. Elle s'étend surtout à l'ouest, tout le long de l'Atlantique, mais nulle part, semble-t-il, elle n'atteint les rivages de la Gironde. Classés en barons, les Seigneurs de Lesparre tenaient le château de Lesparre et les terres alentour en fief du Duc d'Aquitaine[48].

Une première forteresse en bois est édifiée à l'emplacement d'un temple gallo-romain. Cette place forte est déjà mentionnée dans la charte de 1100.

Le château fortifié des seigneurs de Lesparre comportant quatre tours de trente mètres de haut environ sera construit quant à lui vers 1320. Il n'en reste aujourd'hui que la Tour de l'Honneur, classée Monument Historique en 1913.

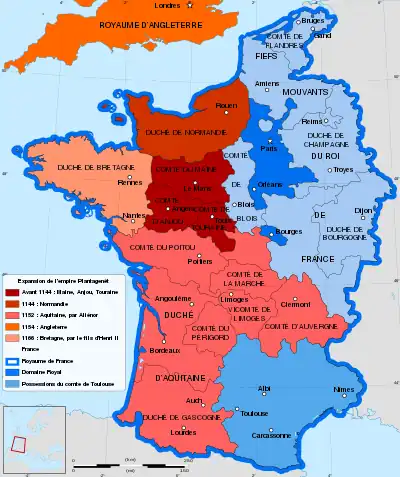

Pendant trois cent ans, de 1152 (mariage d'Aliénor d'Aquitaine avec le roi anglais Henri II Plantagenêt) jusqu'en 1453 (Bataille de Castillon et fin de la Guerre de Cent Ans), la seigneurie de Lesparre (duché de Guyenne) restera sous la domination des Anglais.

Le duché sera âprement disputé par les royaumes de France et d'Angleterre notamment lors d'un conflit armé de 1294 à 1297 : la Guerre de Guyenne. En 1299, le Traité de Montreuil et en 1303, le Traité de Paris décident de la fin du conflit, mais ne changent rien à la prédominance anglaise. En 1329 cependant, le roi Édouard III d'Angleterre, également duc d’Aquitaine (Guyenne et Gascogne), devient vassal pour la Guyenne de Philippe VI de Valois.

Pendant toutes ces années, on peut noter la naissance au château en 1216 du célèbre troubadour Aimeric de Belenoi neveu d'un autre troubadour originaire de la région, Peire de Corbian.

Cénebrun IV de Lesparre (ou Sénebrun ou Gaucem-Brun)

Parmi les seigneurs de Lesparre des plus connus, on peut citer Cénebrun IV de Lesparre (parfois écrit Sénebrun). En 1324, ce dernier a hérité du titre de sire de Lesparre équivalent à celui de comte ou baron à la mort de son père. Trop jeune pour gouverner, il sera un temps épaulé par son oncle Bernard.

L'historien François-Joseph Rabanis (1801-1860) dit que les seigneurs de Lesparre étaient vassaux des ducs d'Aquitaine.

Sire de Lesparre au début de la Guerre de Cent Ans (1337-1453), Cénebrun IV soutiendra comme ses ancêtres la couronne d'Angleterre.

Le roi Édouard III d’Angleterre lui accorde des droits tels celui de haute, moyenne et basse justice, celui de guet et de garde, celui de bris sur les côtes du Médoc...

Cénebrun participera à plusieurs expéditions contre les Français durant cette Guerre de Cent Ans, à Auberoche en Périgord, à Poitiers lors de la chevauchée de Lancastre, à Limalonges (bataille de Lunalonge) sous les ordres du sénéchal de Guyenne...

Quand Cénébrun décède en 1362, c'est son fils Florimont qui lui succède[49].

Lesparre après la guerre de Cent Ans

Le château de Lesparre sera ensuite la propriété d'autres familles : la Maison d'Albret qui aida à reprendre la Guyenne (le roi Charles VII nomma Amanieu d'Albret, comte d'Orval en Normandie, sire de Lesparre), la Maison de Foix, la Maison de Clèves (propriété de Jacques de Clèves, duc de Nivernais en 1536), la Maison de Matignon (le maréchal Jacques II de Goyon de Matignon décéda au château de Lesparre en 1598), la Maison d'Épernon et enfin, en dernier lieu la Maison de Gramont. Quasiment en ruine, il sera vendu comme bien national à la Révolution et démantelé peu après.

Stendhal parle du Médoc où il a séjourné du 21 mars au 23 mars 1838 dans son livre « Voyage dans le Midi de la France ». Il fait alors un aller-retour entre Pauillac et Lesparre, et évoque le village de Lesparre et son ancien château dont il ne reste déjà plus que la tour de l'Honneur :

« Nous arrivons à des maisons assez jolies formant rue : c'est Lesparre. Dans les mémoires du temps de Henri III, je crois, il y a un duc de Lesparre. Ce village, dont le gouvernement vient de faire un chef-lieu de sous-préfecture, a 1300 habitants. Le pavé de la rue est si mauvais, quoique formé de grandes pierres, comme à Paris, que la diligence le quitte brusquement, quoique au galop, pour prendre un chemin qui tourne le village... Je vais me promener dans la ville... Il y a des boutiques fort bien fournies, entre autres trois horlogers avec des pendules comme à Paris. Ces boutiques fournissent tous les propriétaires du Médoc... Je vois deux ou trois maisons neuves toujours en belle pierre blanche, aussi jolies qu'à Bordeaux, c'est-à-dire plus jolies qu'à Paris... Je vois une vieille tour solidement construite. Cela faisait partie du château de M. le duc de Grammont, me dit un vieux paysan ; on l'a détruit. Ces maisons appartiennent encore à M. de Grammont (apparemment ce noble vieillard que je voyais autrefois chez M. de Tracy) »

Aliénor d'Aquitaine

Née en 1122 (ou 1124 ?) à Belin (ou à Bordeaux ?), c'est en 1130, qu'Aliénor hérite du duché d'Aquitaine, son frère aîné Guillaume Aigret étant décédé en bas âge. Elle descend des Ramnulfides (Maison de Poitiers-Aquitaine) comtes de Poitiers depuis l’année 854 (Ramnulf Ier), puis ducs d'Aquitaine.

En 1136, les seigneurs d'Aquitaine lui jurent allégeance alors qu'elle n'a que quatorze ans. Son père Guillaume X, duc d'Aquitaine, avait de son vivant arrangé son mariage avec Louis, fils de Louis VI le Gros, héritier du trône de France. Le mariage eut lieu à Bordeaux à la cathédrale Saint-André en 1137 alors qu'elle n'a que quinze ans : elle est couronnée reine des Francs, à Bourges. Son époux, seize ans quant à lui, est couronné Roi de France sous le nom de Louis VII : il sera surnommé le Jeune, puis le Pieux. Aliénor lui apporte en dot la Guyenne, la Gascogne, le Poitou, la Saintonge... Le Royaume capétien s'étend dès lors au sud jusqu'aux Pyrénées.

Aliénor ne s’entend cependant pas avec son mari qui la pense infidèle. Au retour de la deuxième croisade destinée à porter secours aux États chrétiens de Palestine menacés par les Turcs, croisade à laquelle participe aussi Aliénor plus ou moins contrainte, une séparation est envisagée. Aliénor est accusée d'adultère, on lui prête une liaison avec son oncle et ancien tuteur, Raimond de Poitiers, prince d'Antioche qui les a accueillis une dizaine de jours, au printemps, lors de cette croisade. L'épisode est connu sous la dénomination d'incident d'Antioche en référence au premier incident d'Antioche du premier siècle de toute autre nature. Il est à l'origine de la légende noire qui poursuivra et poursuit de nos jours encore les récits de la vie d'Aliénor malmenée par l'historiographie.

Après 15 ans de mariage et deux filles (Marie de Champagne et Alix de France, cette dernière est née en 1151, une seule année avant son divorce), le second concile de Beaugency sollicité par le roi, prend pour prétexte une consanguinité éloignée pour annuler le mariage le 21 mars 1152.

Aliénor a le droit de reprendre sa dot et le Royaume de France perd plus de la moitié de son territoire. Elle avait sans doute déjà en tête d'épouser Henri Plantagenêt, petit-fils par sa mère d'Henri Ier, roi d'Angleterre, car tout est allé très vite. Ce dernier avait été aperçu rôdant à la cour de France, en août 1151, à l'occasion du règlement d'un conflit réclamant sa présence. Le , huit semaines seulement après l'annulation de son premier mariage, Aliénor l'épouse à Poitiers. Cet Henri, futur roi d'Angleterre, est âgé de dix-neuf ans seulement, plus jeune qu'elle de onze années.

Le , ils sont couronnés roi et reine d'Angleterre : le Médoc devient une partie d'un vaste ensemble territorial, dit « Empire Plantagenêt », et passe sous influence anglaise.

Aliénor donnera naissance à cinq fils et trois filles de 1153 à 1166. Mais Aliénor est excédée par le manque d'écoute et surtout l'infidélité d'Henri II Plantagenêt : il est le père de nombreux bâtards.

En 1173, elle complote contre lui avec ses fils Richard, Geoffroy et Henri le Jeune.

Arrêtée, elle sera emprisonnée pendant une quinzaine d'années à Chinon, puis à Salisbury, puis dans divers autres châteaux d'Angleterre.

Après la mort d'Henri II, le 6 juillet 1189, elle est libérée par ordre du nouveau roi, son fils Richard Ier Cœur de Lion qui s'était entre-temps rallié à son père. Celui-ci avait été désigné Duc d'Aquitaine en 1172, succédant à Aliénor et à Henri II Plantagenêt, il le restera jusqu'en 1199, date de sa mort.

Aliénor est alors très active, voyage, fait libérer les prisonniers d'Henri II et leur fait prêter serment de fidélité au nouveau roi. Elle gouverne même à la place du roi de 1189 à 1191 alors qu'il est parti pour la troisième croisade. Elle le rejoint pour préparer son mariage cette même année, mais revient précipitamment pour empêcher son plus jeune fils, Jean sans Terre, le mal-aimé, de trahir son frère Richard. Elle n'y parviendra qu'un temps.

Richard, quant à lui, sera fait prisonnier en Autriche lors de son retour de croisade par le duc Léopold V de Babenberg, à la suite de manœuvres du roi français Philippe II Auguste. Il est livré à l’empereur Henri VI du Saint-Empire. Aliénor devra réunir une forte rançon pour sa libération.

Richard mourra finalement en 1199 de gangrène, des suites de sa blessure à Châlus.

Aliénor prend aussitôt parti pour son dernier fils Jean : à 77 ans, elle parcourt tout l'ouest de la France, rallie l'Anjou qui s'était prononcé pour le comte de Bretagne, et fait prêter serment à Jean sans Terre dans son duché d'Aquitaine. En juillet 1202, Philippe II dit Auguste déclarera Jean sans Terre félon, et saisira ses domaines continentaux.

Aliénor, malade, finira sa vie retirée à l'abbaye de Fontevraud, à partir de l'année 1200. Elle y mourra le 31 mars 1204, à l'âge de 82 ans, et y sera inhumée.

La Guerre de 100 ans

La Guerre de Cent Ans va opposer la dynastie des Plantagenêt à celle des Valois de 1337 à 1453, durant en vérité 116 ans, entrecoupés de périodes de paix.

Ce conflit a pour première origine la rancune des Capétiens à la suite de la perte d'une partie de leur territoire après le mariage d'Aliénor et d'Henri Plantagenêt : ils n'auront de cesse de vouloir récupérer l'Aquitaine. La rivalité entre les rois d'Angleterre et les rois de France est cependant déjà très ancienne, certains la faisant débuter au règne d'Henri Ier, roi des Francs, de 1031 à 1060, à propos de la Normandie dont le duc est Guillaume le Conquérant. Une grave crise économique due à la hausse des impôts prélevés par les seigneurs créant une instabilité dans tout le pays, est la seconde raison de ce conflit.

Le duché de Guyenne

Le duché de Guyenne n'existait pas avant 1259, le territoire faisait partie intégralement du duché d'Aquitaine. Le nom n'apparaît que lors du Traité de Paris entre la France et l'Angleterre. Dès lors, et malgré cet accord, la Guyenne sera un continuel sujet de dispute entre les deux royaumes.

Le conflit avait déjà commencé le siècle précédent à la suite du mariage d'Aliénor d'Aquitaine avec le souverain anglais Henri Plantagenêt, de 1159 à 1259, épisode de l'histoire dénommé la Première guerre de Cent ans. Après les conflits de succession pour le titre de duc d'Aquitaine, notamment entre les deux fils d'Aliénor, Richard Cœur de Lion et Jean sans Terre, l'Aquitaine reste anglaise. Henri III, Édouard 1ᵉʳ, Édouard II et enfin Édouard III sont ducs d'Aquitaine de 1216 à 1362.

Le traité de Paris (1259)

Lors du traité de Paris en 1259 qui met fin à la première guerre de Cent Ans, Louis IX, dit Saint-Louis avait obtenu que le roi d'Angleterre Henri III Plantagenêt, fils de Jean sans Terre et petit-fils d'Aliénor d'Aquitaine, devienne son vassal pour l'Aquitaine.

En 1308, Édouard II d'Angleterre épouse Isabelle de France, la fille de Philippe IV le Bel, afin d'apaiser les tensions, mais sans succès. Au contraire même, ce mariage donne au roi anglais des prétentions encore plus grandes, le souhait d'accéder au trône de la France. D'où le conflit de Saint-Sardos en 1324. Les Anglais sont défaits, mais ne perdent pas leurs possessions en Aquitaine, sauf l'Agenais.

Le problème de la souveraineté sur la Guyenne se pose toujours alors qu'Édouard III (fils d'Édouard II et d'Isabelle d France) se trouve être le vassal de Philippe VI de Valois : la cérémonie d'allégeance eut lieu en 1329 après bien des tergiversations. La fin du conflit notamment à propos de l'Agenais conduira directement au déclenchement de la Guerre de Cent Ans en 1337.

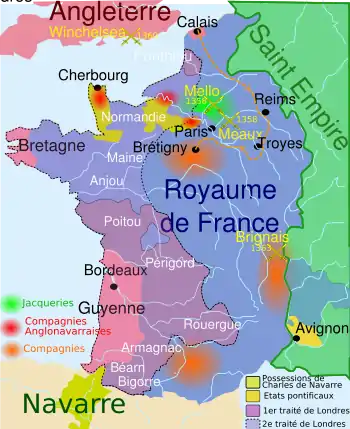

Ce conflit interminable comportera une quantité importante de batailles, de sièges, de traités et de trêves dont celle de Bordeaux en 1357.

Le traité de Brétigny (1360)

Le traité de Brétigny en 1360 permet d'arrêter un temps la Guerre de Cent Ans : trêve de neuf ans.

Jean II le Bon, prisonnier des Anglais depuis 1356 (Bataille de Poitiers) est libéré après quatre années passées en résidence surveillée à Bordeaux d'abord, puis pour terminer à Londres où il était beaucoup moins bien traité afin de faire pression sur le régent Charles de France (futur roi sous le nom de Charles V le Sage).

Les Capétiens récupèrent une petite partie de l'Aquitaine, mais Guyenne et Gascogne restent anglaises. Lors de ce traité, Édouard III d'Angleterre prend le titre de Seigneur d'Aquitaine. Son territoire est alors immense, sa province s'étire de la Loire aux Pyrénées avec Bordeaux comme capitale.

Édouard de Woodstock dit le Prince Noir, la principauté d'Aquitaine

Édouard de Woodstock, fils aîné d'Édouard III d'Angleterre, Prince de Galles, s'est rendu célèbre par ses actes d'héroïsme. Il était de la bataille de Crécy à 16 ans, en 1346. Il a sauvé son père lors de l'embuscade de Calais et qui a fait prisonnier le roi de France Jean II le Bon, près de Poitiers.

En 1362, Édouard III d'Angleterre récompense son fils en transformant pour lui le duché d'Aquitaine en principauté : de fait.

Édouard de Woodstock devient Prince d'Aquitaine. Les historiens le désigneront plus tard sous le nom de Prince Noir au XVIe siècle peut-être à cause de la couleur de son armure (ou bien de la terreur qu'il inspirait ?).

Ses chevauchées vont marquer les esprits et il bénéficiera d'une véritable vénération à Bordeaux : avec sa femme Jeanne, la duchesse de Kent, il établira autour de lui une cour menant une vie somptueuse, fêtant chaque victoire dans ses nombreux châteaux (le château de Lormont par exemple). Beaucoup cependant lui reprocheront le sac de Limoges en 1370.

Bertrand du Guesclin, la reconquête

À la suite de l'épisode sanglant de Limoges, le roi Charles V avait nommé Bertrand du Guesclin au poste de connétable de France. Quoique fait prisonnier à la fin puis libéré contre rançon, celui-ci s'était déjà illustré lors de la guerre de succession de Bretagne (guerre des deux Jeanne) : ses succès lui valurent le surnom de Dogue Noir de Brocéliande. Afin de libérer le royaume des grandes compagnies, il avait négocié avec une partie des mercenaires les entraînant dans la première guerre civile de Castille. Il est alors refait prisonnier en 1367 par le Prince Noir à la bataille de Nájera.

Libéré et nommé connétable de France, il va n'avoir de cesse de chasser les Anglais, utilisant souvent la ruse pour se rendre maître des châteaux.

En 1374, Du Guesclin aidé du duc d'Anjou se tourne vers la Guyenne et reconquiert de nombreuses villes alors que le Prince Noir s'est retiré en Angleterre en 1371.

Le Prince Noir quitte la Guyenne

Malade (dysenterie?), ce dernier a laissé son frère Jean de Gand, duc de Lancastre, administrer l'Aquitaine comme Régent : son père non encore décédé est malade (mort en 1377) et son fils Richard n'a que 4 ans, à l'époque[50].

Le Prince Noir décède en 1376, à 45 ans. Le titre de Prince d'Aquitaine n'est plus donné après lui, l'Aquitaine redevient duché. Son fils Richard, né à Bordeaux deviendra le nouveau roi d'Angleterre en 1377, succédant à son grand-père sous le nom de Richard II, à l'âge de 10 ans. Il est le nouveau duc d'Aquitaine jusqu'en 1390. Le Prince Noir, contrairement à son fils, n'aura jamais été roi d'Angleterre à cause de la longévité de son père. Avant sa mort, il s'était assuré de la loyauté de Lancastre pour faire monter son fils Richard sur le trône. En âge de gouverner seul (émancipation en 1386, mais contrôle du Parlement et des Lords Appellant), Richard II confie, en 1390, le duché d'Aquitaine à Jean de Gand Lancastre qui en assurera l'administration jusqu'à sa mort en 1399, le roi décédant lui-même en 1400.

Édouard de Woodstock s'intéressa à la pointe de Grave, il fit édifier sur le plateau de Cordouan la tour qui porta son nom, la Tour du Prince Noir aujourd'hui disparue.

La peste noire

Cette époque médiévale a été marquée par l'effroyable pandémie de peste noire qui débute à Bordeaux en 1348 : « ...de soudains tas de cadavres dans les rues. Des populations sidérées. De toutes parts, la mort omniprésente...des millions de morts, c'est l’épidémie ayant le plus marqué la mémoire collective des Européens par son ampleur, sa soudaineté et sa létalité. »[51]. Le Médoc n'a bien sûr pas été épargné.

La Guyenne après la guerre de Cent Ans

La succession au trône de France à la mort de Charles VII en 1461 ne fut pas aussi évidente que cela. Si Louis, l'aîné de ses enfants, lui succède prenant le nom de Louis XI, le cadet Charles de France n'a de cesse de demander des prérogatives, complotant même contre son frère. Afin de le calmer et de l'éloigner, Louis XI octroie à son frère en apanage plusieurs territoires : Charles est successivement nommé Duc de Berry, de Normandie et enfin de Guyenne en 1469. Ce dernier gouvernera la Guyenne moins de trois années, mourant à vingt-cinq en 1472, certains diront d'empoisonnement.

La Guyenne à cette époque représente un grand territoire administré alors par de nombreux gouverneurs. Le gouvernement général de Guyenne deviendra bientôt gouvernement général de Guyenne et de Gascogne, agrandissant encore davantage le territoire : la Guyenne se compose alors de la Basse-Guyenne (capitale Bordeaux) et de la Haute-Guyenne (capitale Montauban). La Basse-Guyenne est divisée elle-même en sept provinces dont le Bordelais ou Petite Guyenne. Les autres provinces sont le Bazadais, l'Agenais, le Périgord, le Condomois, le Rouergue, et le Quercy.

Dès 1776, Jacques Necker, ministre des Finances de Louis XVI mène de nombreuses réformes administratives, il modernise les généralités de Bordeaux (Basse-Guyenne) et de Montauban (Haute-Guyenne), elles-mêmes divisées en sénéchaussées.

La création des départements à la Révolution française amènera la disparition de la Guyenne en 1790 : elle sera divisée en cinq départements correspondant à peu de chose près à ceux d'aujourd'hui : la Gironde, la Dordogne, le Lot-et-Garonne, le Lot et l'Aveyron.

Le monastère de Cordouan

Vers 1085, l'abbé Étienne et le prieur Erménalde, originaires de l'abbaye bénédictine de Saint-Rigaud, en quête d'un endroit à l'écart afin de fonder un ermitage, décident de s'installer à Cordouan[52] :

« Étienne, abbé de Saint-Rigaud, et Erménalde, prieur du même monastère, faisons savoir à tous que voulant, par amour pour la paix, nous soustraire au tumulte orageux des affaires du siècle, nous sommes arrivés, sous la protection divine, dans un îlot de l'Océan occidental. Comme nous avions résolu de nous y fixer à cause de sa solitude profonde, nous apprîmes que cette île appartenait à l'église de Cluny »

L'abbaye de Saint-Rigaud était une abbaye bénédictine (ordre obéissant à la règle de Saint-Benoît, comme Cluny) fondée par un ermite, Eustorge. Cet ermitage, bien que tout proche de Cluny, avait su résister à son influence hégémonique.

On peut être étonné que Cordouan comme le dit l'abbé Étienne ci-dessus, fut à l'époque la propriété de l'ordre de Cluny, établi si loin de la pointe de Grave. De fait, cet ordre de Cluny est un grand ordre bénédictin créé par Guillaume 1er d'Aquitaine, dit le Pieux, qui était alors duc d'Aquitaine, mais aussi comte d'Auvergne et de Mâcon, région héritée de son père. Le duché d'Aquitaine était plus vaste que l'Aquitaine telle qu'on l'entend aujourd'hui et allait jusqu'aux confins du duché de Bourgogne.

Aussitôt qu'il eut fondé l'abbaye de Cluny par la charte de fondation de 909, il la plaça sous l'autorité du pape Serge III. Quand Étienne de Saint-Rigaud parle du « tumulte orageux des affaires du siècle », peut-être fait-il référence, en ce qui concerne la religion, à la pornocratie pontificale qui a débuté avec ce pape, mais terminée en 963. Les problèmes pontificaux ont cependant longtemps perduré avec la nomination des papes jusqu'en 1004 par l'empereur Othon II, puis Othon III, empereurs du Saint-Empire. Ces papes étaient régulièrement opposés à des antipapes nommés par la famille romaine des Crescentii. Cette famille était une branche de la famille des Théophylactes, celle-là même qui avait la mainmise sur la papauté depuis le pape Serge III.

En 1085, quand l'abbé Étienne et le prieur Erménalde s'exilèrent à Cordouan, il y avait toujours des problèmes de papauté avec la nomination de Urbain II, élu pape cette même année, et celle de Clément III, antipape. Côté politique, Étienne peut faire aussi allusion au grand désordre de l'époque avec l'affaiblissement de l'autorité des rois carolingiens qui devaient lutter contre la seconde vague d'invasion des Vikings, des Sarrasins et des Magyars (Hongrois) au Xe siècle, et la prise de pouvoir de puissants seigneurs qui se sont constitués en principautés.

En 1085, la dynastie capétienne a remplacé la dynastie carolingienne. Robert II, le Pieux a succédé à son père Hugues Capet en tant que roi des Francs : un de ses plus grands combats fut d'asseoir sa domination sur le duché de Bourgogne, d'où, peut-être aussi, le « tumulte » dans la région de Cluny dénoncé par l'abbé Étienne.

Guillaume le Pieux fit à l'Ordre religieux de Cluny de nombreuses concessions, lui donna de nombreux territoires, de nombreuses villas, lui permettant de prospérer, en construisant de nombreux monastères ou prieurés. On peut ainsi penser que, peut-être, avait-il fait don de ce petit territoire de Cordouan à l'Abbaye de Cluny, où depuis de nombreuses années des ermites religieux s'étaient réfugiés, guidant les marins en allumant des feux.

Sachant que l'îlot de Cordouan appartenait à l'abbaye de Cluny, Étienne et Erménalde s'empressèrent d'écrire à l'abbé de Cluny, Hugues, pour avoir l'autorisation de s'y installer :

« Nous écrivîmes aussitôt à l'abbé Hugues, pour lui demander son consentement ; et, peu après, nous reçûmes une réponse remplie des paroles les plus douces et les plus encourageantes, avec l'autorisation de bâtir un monastère consacré aux apôtres Pierre et Paul, et soumis à l'abbé de Cluny. »

Quelques années après l'abandon de Cordouan de l'abbé Étienne, le cartulaire de l'abbaye de la Grande-Sauve, daté de 1092, mentionne que des moines sonnaient une cloche et allumaient un feu en cas de danger pour les marins. Apparemment donc, le monastère ne fut pas tout à fait abandonné par les moines, après son départ pour fonder le prieuré de Saint-Nicolas.

Le prieuré de Saint-Nicolas de Grave

Après trois années environ passées à Cordouan, vers 1087, la vie étant trop périlleuse sur l'île, Étienne et Erménalde décident d'aller s'installer juste en face, sur le continent. Ils établissent leur ministère au lieu-dit « Grave », tout près du phare Saint-Nicolas actuel, accompagnés d'un autre religieux, Guillaume (apparemment le frère d'Étienne), qui les avait rejoints entre-temps.

« Or, il était venu là, dans le dessein de s'y fixer avec nous, un religieux de Cluny, nommé Guillaume, mon frère à moi Étienne, homme laborieux, habile à la pêche, et sachant se faire à tous les genres d'occupations. Il faisait des filets, construisait des poissonnières, et nous procurait ainsi au centuple l'abondance des promesses divines. Les habitants des contrées voisines, entendant parler de la vie que nous menions, aspiraient comme à une consolation, à jouir de nos entretiens. Mais comme on ne pouvait aborder sans péril de faire naufrage, nous étions dans des transes continuelles, craignant de voir quelques-uns de ces braves gens périr en s'exposant ainsi à cause de nous. Désireux d'écarter ce péril, de l'avis des moines et sur les instances des princes, nous passâmes de cette île en un lieu qui en est peu éloigné et dont le nom est Grave. Là, avec la permission de ceux auxquels le lieu appartenait, nous construisîmes, comme nous pûmes, un oratoire et des cellules. »

Les moines y aménagent donc un oratoire, comme le dit le texte ci-dessus traduit du latin, mais également des « poissonnières » (pêcheries ?) et des salines.

À partir de 1322, Saint-Nicolas de Grave n’apparaît plus dans la liste des biens de l’abbaye de Cluny.

La tour du Prince Noir

Pendant l'occupation anglaise, le Prince Noir, Édouard de Woodstock, prince d'Aquitaine, prince de Galles et duc de Cornouailles, (fils aîné du roi Édouard III d'Angleterre), qui gouverne la Guyenne de 1362 à 1371, ordonne la construction d'un édifice sur ce même rocher de Cordouan, tour qui sera appelée la Tour du Prince Noir. Au sommet de celle-ci, un ermite allume de grands feux et prélève un droit de passage sur les navires entrant dans l'estuaire en gros de sterling ou en monnaie d'Aquitaine. Le Prince Noir fait aussi construire une chapelle juste à côté, « Notre-Dame de Cordouan ».

Au XVIe siècle, deux siècles après sa construction, la Tour du Prince Noir est abandonnée : elle est en ruine. Les maçonneries de la « Tour des Anglais » s'étaient, avec le temps, de plus en plus dégradées demandant des réparations trop onéreuses. La construction d'un nouveau phare fut décidée.

Cartographie

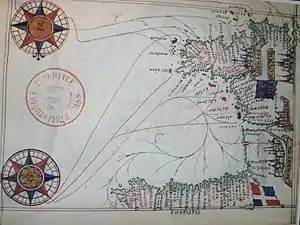

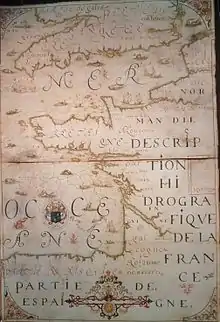

C'est le début (fin du Moyen Âge) d'une importante cartographie donnant une idée plus précise des paysages de la pointe de Grave. L’embouchure de la Gironde est une zone stratégique pour le port de Bordeaux. Aussi, de nombreuses cartes sont dessinées à l’usage des navigateurs : portulans de la fin du Moyen Âge et du début de l’époque moderne. Certaines de ces cartes sont commandées par les pouvoirs publics aux XVIIe et XVIIIe siècles. Les plus anciennes cartes marines sur lesquelles apparaissent la pointe du Médoc et la Gironde datent du XIVe siècle, cartes étrangères au départ (portugaises, puis hollandaises), la production française ne se développant que durant le XVIIe siècle[53].

Il peut être intéressant de comparer le portulan de Guillaume Brouscon en 1548 à celui de Jean Guérard en 1627 (à une centaine d'années de distance), ce dernier donnant un aspect du Médoc très ressemblant au Médoc actuel : est-ce un réel changement de paysage en si peu de temps, ou plutôt, une précision grandissante des cartes ?

Le fort de Girofle (ou de Gérofle) et le fort de la Chambrette

Au XVIIe siècle, durant le long règne de Louis XIV (1643-1715), et après de nombreux conflits (Guerre de Trente Ans, Guerre franco-espagnole, Guerre de Dévolution, Guerre de Hollande), une des priorités du roi est de protéger le royaume des attaques ennemies. Depuis 1655 déjà, à l'âge de vingt-deux ans, Sébastien Le Preste, dit Vauban, est devenu responsable des fortifications. À partir de 1665, ce dernier donne à la France une ceinture de fer. Chargé de protéger les frontières, il s'attache aussi à établir ou à améliorer les fortifications des villes, des ports… Entre 1688 et 1724, Claude Masse, ingénieur et géographe du roi Louis XIV eut pour mission de dresser les cartes les plus précises de toute la côte atlantique, de la pointe du Médoc jusqu'au Pays basque afin d'organiser et de prévenir la défense contre un éventuel débarquement ennemi. François Ferry, autre ingénieur du roi Louis XIV, fut nommé directeur des fortifications pour la façade atlantique : il s'est vu confier la mission de protéger Bordeaux. Le réseau défensif imaginé par Vauban doit toujours s'intégrer au modelé du terrain, utiliser les spécificités des sites, notamment profiter des dénivelés. En 1685, il est décidé d'intégrer le château des Rudel dans une citadelle, à Blaye. Cette construction de la Citadelle confiée à François Ferry, sous la direction de Vauban, est complétée par l'édification de deux forts, Fort Paté et Fort Médoc, permettant en cas d'attaque ennemie de croiser leurs feux, interdisant tout passage vers Bordeaux. Finalement, ils ne servirent qu’une seule fois, en 1814, lors d’une tentative d’invasion anglaise.

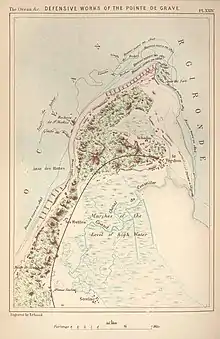

Ce « verrou de Vauban » sera complété par une série d’éléments défensifs construits à l’embouchure de l’estuaire, à la pointe du Médoc, pendant la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Deux forts furent construits à cette période à la Pointe de Grave, forts dont on peut voir l'emplacement sur la carte de Cassini : Fort Girofle, en bordure de l'océan et, à la même latitude, Fort Chambrette sur la Gironde, dotés d'une importante batterie de canons.

Cependant, une carte de Belleyme datée de 1775 (planche No 2) n’indique plus que les « ruines de la Batterie du Fort Girofle », qui défendait la passe sud, côté océan, ainsi que les « Ruines de la Batterie du Fort Chambrette », sur la rivière[54]. Il est probable que Fort Girofle ait disparu le premier sous les eaux, la côte non protégée à cette époque étant régulièrement rongée par l'océan. Quant au fort de la Chambrette, on trouve trace d'une reconstruction de fortifications en 1816, puis en lieu et place, sera édifié le Fort du Verdon, en 1878, tel que l'on peut le voir encore aujourd'hui. En 1895 enfin, une digue de protection, appelée « digue de Port-Bloc » du fait qu'elle était constituée de blocs de pierres simplement coulés, fut réalisée. C'est de cette digue formée de blocs que le petit port qu'elle délimitait tirera son nom[55]. Alors que le fort avait été construit en bordure d'estuaire, cette digue a quelque peu éloigné le fort de la rivière. À noter que la dénomination " de Girofle " est parfois transformée en « de Gérofle » sur certaines cartes et dans certains écrits, mais sur tous les actes d'état civil du Verdon, notamment lors des recensements de la population, le lieu-dit est bien écrit « Girofle ».

Les habitations

Les habitants de la pointe du Médoc se sont regroupées aux XVIIe et XVIIIe siècles dans les hameaux dépendants encore de la ville de Soulac : Le Verdon (autonome qu'en 1874), Le Logis (mais le bout de la pointe a plutôt un habitat dispersé), les Grands Maisons et le Royannais. Des maisons de sauniers se trouvaient également isolées dans les zones de marais salants. Un poste de douane fut établi dès les années 1740 pour percevoir la gabelle mais aussi pour surveiller les navires au mouillage dans la rade.

Le sel

L’exploitation des marais salants depuis le Moyen Âge, aménagés par les Bénédictins de l’abbaye Sainte-Croix de Bordeaux, alimentés par les eaux de mer à la pointe du Médoc, était menacée au début du XVIIe siècle, à cause de l'envasement des trois chenaux d'alimentation (chenal du Verdon dit de Rambaud, de Soulac, de Neyran) Au XVIIIe siècle, le sel perd son rôle primordial de monnaie qu'il avait acquis au Moyen Âge. Cette perte d'importance sociale et commerciale du sel entraîne la disparition de sa production, conduisant à la libération de nombreuses zones de marais salants, en partie poldérisés. Le littoral Atlantique, particulièrement affecté par cette décision, dispose cependant de dizaines de milliers d'hectares de marais consacrés à l'ostréiculture. Celle-ci connaît toutefois une dépendance importante des naissains récoltés en mer sur les rochers ou par dragage. Les gisements naturels sont ainsi surexploités et s'épuisent. Dans les années 1850, tous les gisements français sont plus ou moins touchés par des interdictions d'exploitation[42].

Une chapelle royale, puis l'église actuelle : Notre-Dame-du-bon-Secours et de Saint-Louis

En 1712, une chapelle royale est érigée pour apporter un secours spirituel aux marins, au hameau du Verdon, à la suite de nombreux naufrages. La qualification de « royale » est due à une Déclaration du Roi Louis XIV, datée du 31 janvier 1690, interdisant aux marguilliers et aux paroissiens d'entreprendre quelques travaux que ce soit sans une autorisation préalable[56].

Le maître d’œuvre est un dénommé Buissière du Verdon, sans plus de précisions. On donnera à cet édifice religieux réclamé à cor et à cri par les marins, le nom de Notre-Dame-du-Bon-Secours et de Saint-Louis. Les travaux ne furent complètement achevés qu'en 1723. Sa construction a été financée par un prélèvement sur les navires entrant et sortant de l'estuaire selon leur tonnage (décret du Conseil du Roi Louis XIV, de 1712). Mal entretenue, elle est dite en mauvais état dès 1726. En 1793, après la Révolution, elle semble abandonnée, ne donnant lieu à plus aucun office. Des soldats s'occupant des différentes batteries encore en place y sont provisoirement logés.

Revenue au culte dans les années 1820, Le Verdon est alors érigé en paroisse autonome en 1849, se détachant de la paroisse de Soulac pour les célébrations. Notre-Dame-du-Bon-Secours et de Saint-Louis est restaurée par Joseph Teulère (architecte du phare de Cordouan) en 1789.

En 1853, la construction d’une église en lieu et place de l’ancienne chapelle jugée trop petite (chapelle visible sur le plan cadastral de 1833, accompagnée d'un cimetière au nord), est envisagée. Le conseil municipal de Soulac (dont dépend encore Le Verdon, érigé en commune qu'en 1874) n’adoptera cependant le projet qu’en 1867, et les premiers travaux ne débuteront qu’en 1871, selon les plans de l’architecte Édouard Bonnore[57]. Ce dernier, né en 1820 à Lesparre, fut élève de Jules Bouchet (1799-1860), le célèbre architecte et dessinateur parisien. Il conçut les plans de nombreuses églises (ou de rénovation d'églises) du Médoc et de Gironde : Saint-Vivien-de-Médoc, Saint-Christoly-Médoc, Queyrac, Carcans, Bégadan, Saint-Caprais-de-Blaye…

Cette date de 1872 et le nom de Bonnore, l’architecte, sont inscrits en plusieurs endroits dans l’église. Cette dernière fut livrée au moment où Le Verdon était en train de devenir commune autonome. Il s'ensuit une étonnante et difficile passe d'armes entre les deux communes de Soulac et du Verdon. Pendant plusieurs années, elles ne s’entendent pas sur le qui doit payer quoi, ne se mettent pas d’accord sur qui a commandé les travaux, des malfaçons venant compliquer le problème. L’entrepreneur Kotniski ne reçoit pas le solde de toutes ses factures. Personne ne veut prendre en charge les travaux de réparations à la suite des malfaçons constatées.

Comme la plupart des églises construites en France dans la seconde moitié du XIXe, l'église du Verdon est de style néogothique. Son plan est en forme de croix latine. L’église comporte une nef de trois travées suivie d’un transept (formant les bras de la croix latine) puis du chœur dans la partie prolongeant la nef. Une simple grille assure la séparation du chœur de la nef. La nef, le transept et le chœur sont tous trois voutés d’ogives. Les fonts baptismaux sont situés à l’entrée à gauche. Un monument à la mémoire des morts de la guerre 1914-1918 a été érigé dans un des bras du transept. De nombreuses baies ornées de verrières dont les vitraux ont des formes géométriques donnent le jour dans l'église. Dans le chœur à cinq pans, on trouve des baies aveugles surmontées, elles aussi, de vitraux. Certains de ces vitraux encore en place ont été réalisés par Jean-Baptiste Leuzière (1817-1889), maître verrier à Bordeaux, et son fils Pierre, né en 1844, qui ont travaillé dans de nombreuses églises de la région. Des vitraux ont été cependant endommagés pendant la Seconde Guerre mondiale : le remplacement ou la restauration de ces derniers ont été accomplis par l'atelier Gustave Pierre Dagrant[58] (1839-1915), après-guerre : bien que décédé depuis longtemps, sa signature a continué à être apposée par ses successeurs.