Lorient

Lorient (/lɔ.ʁjɑ̃/[Note 1] ) est une commune française située dans le département du Morbihan, en région Bretagne. Cité portuaire active et arsenal maritime au fond de la rade de Lorient, la ville est au cœur de l'unité urbaine de Lorient qui est la plus importante du département et se classe au troisième rang en région Bretagne.

| Lorient | |

La rade de Lorient vue du ciel. | |

.svg.png.webp) Blason |

Logo |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Bretagne |

| Département | Morbihan (sous-préfecture) |

| Arrondissement | Lorient (chef-lieu) |

| Intercommunalité | Lorient Agglomération (siège) |

| Maire Mandat |

Fabrice Loher (UDI) 2020-2026 |

| Code postal | 56100 |

| Code commune | 56121 |

| Démographie | |

| Gentilé | Lorientais |

| Population municipale |

57 412 hab. (2020 |

| Densité | 3 284 hab./km2 |

| Population agglomération |

114 705 hab. (2017) |

| Géographie | |

| Coordonnées | 47° 45′ nord, 3° 22′ ouest |

| Altitude | Min. 0 m Max. 46 m |

| Superficie | 17,48 km2 |

| Type | Commune urbaine et littorale |

| Unité urbaine | Lorient (ville-centre) |

| Aire d'attraction | Lorient (commune-centre) |

| Élections | |

| Départementales | Cantons de Lorient-1 et Lorient-2 (bureau centralisateur) |

| Législatives | Cinquième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | www.lorient.bzh |

L'histoire de la ville commence en 1666 lorsque la compagnie des Indes orientales obtient de Louis XIV des terrains pour établir ses installations au lieu-dit du Faouédic. La Marine royale s'y établit aussi dès 1688 pour y faire construire des bateaux. L'arsenal de Lorient produira de nombreux bateaux lors des siècles suivants, y compris les premiers cuirassés français. La pêche permet à la ville de connaitre une nouvelle phase de croissance, à partir de l'ouverture du port de pêche de Keroman dans les années 1920. La Seconde Guerre mondiale entraine la destruction presque totale de la ville, l'occupant ayant choisi la ville pour y construire la plus grande base de sous-marins de l'époque. Une phase de reconstruction suit jusqu'aux années 1970.

L'économie de la ville est tournée vers les activités maritimes, Lorient accueillant un des principaux arsenaux militaires français, ainsi que le plus grand port de pêche français en valeur avec les installations portuaires de Keroman. Lorient compte aussi un Pôle course au large, principal pôle de la Sailing Valley, un port de commerce à Kergroise, et des installations destinées aux transports de passagers. Ces installations valent à la ville son surnom de « ville aux cinq ports »[1].

La ville subit des mutations importantes à la fin des années 1980 qui font évoluer ses activités. L'ouverture de l'université de Bretagne-Sud en 1995, ou l'essor du festival interceltique de Lorient qui devient un des plus grands festivals de musique français au début des années 2000 accompagnent cette période de transition.

Géographie

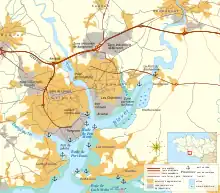

Présentation et situation

Lorient est un chef-lieu d’arrondissement du département du Morbihan (56). Elle est située à l'embouchure du Blavet et du Scorff qui se jettent dans la rade de Lorient, puis dans l'océan Atlantique. La commune est située à 503 km au sud-ouest de Paris, à 153 km au sud-ouest de Rennes et à 158 km à l'ouest de Nantes.

Lorient est créée en 1666 dans un domaine appelé « l'Enclos » et se développe en dehors de celui-ci. Kerentrech, Merville, La Perrière, Calvin et Keryado constituent les faubourgs de la ville. L'ensemble est clos par des murailles érigées en 1744. La ville s'étend en absorbant le faubourg de Kerentrech en 1791 et celui de Merville en 1808. L'extension à l'ouest du Faouëdic est décidée entre 1857 et 1861 et le quartier de la Nouvelle-Ville est construit à partir de 1873 qui double la superficie de la ville. Les remparts et les portes du Morbihan et de Ploemeur sont détruites en 1906. Lorient annexe, par arrêté préfectoral du 10 septembre 1947, la petite commune voisine de Keryado qui fut instituée en commune propre le 18 avril 1901 lors de sa scission de celle de Ploemeur à laquelle elle était rattachée comme section depuis 1789 et auparavant était incluse dans sa paroisse[2]. Un projet de fusion avec la commune de Larmor-Plage est abandonné en 1965[3].

Communes limitrophes

Géologie et relief

La région de Lorient est située dans le domaine varisque sud-armoricain qui est un témoin de la tectonique tangentielle hercynienne, avec le cisaillement sud-armoricain (grand décrochement dont le rejet horizontal atteindrait 500 km[4], formant un couloir de failles hercyniennes courant de la pointe du Raz à la Loire) qui s'inscrit dans un contexte anticlinal (l'anticlinal de Cornouailles). La collision continentale au cours de l'orogenèse varisque proprement dite se traduit dans le Massif armoricain par un métamorphisme général de basse-moyenne pression, formant les micaschistes des massifs côtiers, et par une anatexie générant migmatites et granites. Elle se traduit enfin, par la mise en place de nombreux leucogranites à muscovite et biotite intrusifs à travers les schistes cristallins, concomitamment à ce cisaillement[5].

Climat

Le climat de Lorient est océanique (Cfb selon la classification de Köppen), il est doux en hiver et relativement tempéré durant l'été. En effet, rares sont les journées de gelée en hiver et les températures atteignent rarement plus de 30 °C pour la saison estivale. La température la plus froide à y avoir été relevée est de −13,1 °C le 20 janvier 1963 et la plus chaude de +37,6 °C le 18 juillet 2022 lors de la canicule. La pluviométrie annuelle est de l'ordre de 950 mm, comme sur une bonne partie de la frange atlantique, qui s'étend de l'embouchure de la Laïta (Guidel) à la frontière du Finistère. Les précipitations sont assez abondantes toute l'année, les mois de décembre et de janvier étant les plus arrosés. Du fait de la proximité de l'océan, l'ensoleillement annuel est supérieur à 1 800 heures

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | 3,8 | 3,4 | 4,9 | 6,1 | 9,4 | 11,7 | 13,6 | 13,4 | 11,6 | 9,5 | 6,2 | 4,1 | 8,2 |

| Température moyenne (°C) | 6,6 | 6,7 | 8,6 | 10,3 | 13,5 | 16,1 | 18 | 18 | 16,1 | 13,1 | 9,4 | 7,1 | 12 |

| Température maximale moyenne (°C) | 9,5 | 9,9 | 12,3 | 14,4 | 17,7 | 20,6 | 22,5 | 22,6 | 20,5 | 16,6 | 12,6 | 10 | 15,8 |

| Record de froid (°C) date du record |

−13,1 20.1963 |

−11 03.1956 |

−7,4 03.1965 |

−4,1 12.1986 |

−1,1 03.1967 |

1,6 11.1955 |

3,4 08.1954 |

4,1 14.1956 |

1 11.1972 |

−1,8 18.1955 |

−5 20.1971 |

−8,7 25.1962 |

−13,1 1963 |

| Record de chaleur (°C) date du record |

16,8 27.2003 |

18,4 24.2019 |

23,3 30.1965 |

27,1 23.1984 |

29,8 25.2012 |

35,9 30.1976 |

37,6 18.2022 |

37,5 10.2003 |

31 07.2021 |

27,2 01.1997 |

19,6 01.2015 |

16,4 03.1953 |

37,6 2022 |

| Ensoleillement (h) | 70,1 | 95,1 | 137,6 | 182,5 | 204,9 | 230,1 | 223 | 215,9 | 192,6 | 115,8 | 84,9 | 74,8 | 1 827,2 |

| Précipitations (mm) | 108,3 | 82,6 | 72,9 | 67,2 | 74,6 | 50,4 | 56 | 49,3 | 70,5 | 104,4 | 103 | 111,7 | 950,9 |

| dont nombre de jours avec précipitations ≥ 1 mm | 14,5 | 11 | 11,9 | 11,1 | 10,9 | 7,4 | 8,3 | 7,5 | 8,8 | 13,5 | 13,5 | 14 | 132,4 |

| dont nombre de jours avec précipitations ≥ 5 mm | 7,2 | 5,9 | 4,9 | 5 | 5,1 | 3,2 | 3 | 2,8 | 4,1 | 7,2 | 7 | 7,6 | 63 |

| dont nombre de jours avec précipitations ≥ 10 mm | 3,3 | 2,6 | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 2,5 | 3,2 | 3,7 | 3,5 | 29,3 |

| Nombre de jours avec neige | 1,3 | 2,3 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,7 | 5,5 |

| Nombre de jours avec grêle | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 | 0,5 | 0,3 | 4,8 |

| Nombre de jours d'orage | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,5 | 10,4 |

| Nombre de jours avec brouillard | 5 | 4,4 | 4,4 | 2,1 | 1,7 | 2,7 | 2,9 | 3,2 | 3,5 | 4,3 | 3,9 | 4,2 | 42,4 |

| Ville | Ensoleillement |

Pluie | Neige | Orage | Brouillard |

|---|---|---|---|---|---|

| Médiane nationale | 1 852 | 835 | 16 | 25 | 50 |

| Lorient | 1827 | 951 | 5 | 10 | 42 |

| Paris | 1 662 | 637 | 12 | 17 | 8 |

| Nice | 2 724 | 733 | 1 | 27 | 1 |

| Strasbourg | 1 693 | 665 | 26 | 28 | 51 |

| Brest | 1 530 | 1 210 | 7 | 12 | 76 |

| Bordeaux | 2 035 | 944 | 3 | 31 | 69 |

Réseau routier

La ville est reliée aux principales autres villes de Bretagne-sud par la route nationale 165, axe qui relie Nantes à Brest. Ce segment de la RN 165 est le plus fréquenté, avec une moyenne de 80 000 véhicules par jour, chiffres proches de ceux du périphérique de Nantes ou de la rocade de Rennes[6]. La ville est traversée par un segment de deux fois deux voies, la RD 465, appelée aussi « pénétrante de Lorient », principal axe routier de la commune, et enregistrant 55 000 véhicules par jour[7].

Lorient est desservie par des autocars régionaux et nationaux, à la gare de Lorient/Gare d'échanges. Les autocars du réseau régional BreizhGo assurent plusieurs dessertes vers les villes du département (lignes : 15 (Lorient - Plouay - Le Faouët - Gourin - Carhaix-Plouguer), 16 (Lorient - Étel) et 17 (Lorient - Baud - Pontivy)) ainsi que vers le département des Côtes-d'Armor avec la ligne interdépartementale Lorient - Pontivy - Loudéac - Saint-Brieuc[8]. En autocar inter-départemental, à la gare, la ville est desservie par les autocars des sociétés Ouibus et FlixBus qui proposent par exemple des trajets Lorient-Paris[9] - [10].

En bus, le réseau urbain et interurbain de la CTRL, dont les bureaux se situent gare d'échange de l'Orientis à Lorient[11], assure le transport local dans la ville, et dans l'agglomération. La compagnie exploite 28 lignes terrestres. Depuis 2007, le réseau de transports collectifs en site propre « Triskell » a permis de réduire légèrement le temps de trajet de Lorient à Lanester, mais aussi de faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite sur quelques lignes. Le réseau assure 17 millions de voyages par an, pour une moyenne de 63 000 voyages par jour[12].

Distances des grandes villes françaises

Le tableau ci-dessous présente les distances en kilomètres entre Lorient et les dix plus grandes villes françaises.

| Paris | Marseille | Lyon | Toulouse | Nice | Nantes | Strasbourg | Montpellier | Bordeaux | Lille |

| 504 km | 1 156 km | 844 km | 753 km | 1 310 km | 167 km | 978 km | 992 km | 516 km | 799 km |

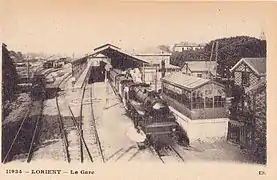

Réseau ferroviaire

La gare de Lorient est l'unique infrastructure ferroviaire de la ville. Opérée par la SNCF, elle est située sur la ligne de Savenay à Landerneau. 1,5 million de voyageurs utilisent annuellement cette gare en 2019 pour des trajets locaux utilisant le TER Bretagne, ou nationaux à destination de la gare de Paris-Montparnasse par le TGV Atlantique[13].

Les principales destinations desservies sont la gare de Vannes, avec 26 A/R journaliers, et la gare de Quimper avec 20 A/R journaliers. La gare de Paris-Montparnasse bénéficie elle de 8 A/R par jour[13]. Vannes et Quimper sont respectivement à 30 minutes et 40 minutes de transport, là où le voyage vers gare de Paris-Montparnasse prend 3 heures depuis l'ouverture de la LGV Bretagne-Pays de la Loire en [13].

Plusieurs intermodalités sont en place au niveau de la gare, notamment avec les réseaux de bus de la Compagnie de transport de la région lorientaise et des cars BreizhGo, mais aussi avec les réseaux de pistes cyclables et de vélos en location[13].

Réseau aérien

La ville dispose d'un aéroport utilisé par l'aviation civile, mais aussi militaire. La structure est appelée aéroport de Lorient-Bretagne-Sud pour sa partie civile, et base d'aéronautique navale de Lann-Bihoué pour sa partie militaire. Il enregistre 145 000 passagers commerciaux en 2015[13], avec deux rotations journalières vers l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle et vers l'Aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, les 2/3 des passagers utilisant ces hubs pour atteindre une autre destination à l'international. Des destinations étrangères sont aussi parfois proposées par des compagnies aériennes à bas prix de manière saisonnière[14]. La base militaire héberge elle les flottilles 4F, 21F, 23F, 24F, et 28F ; environ 14 000 heures de vol sont assurées par les différents équipages tous les ans[15].

La ville est aussi située à environ 1H30 des principaux aéroports civils de Bretagne, l'aéroport de Brest-Bretagne, l'aéroport de Nantes-Atlantique, et l'aéroport de Rennes-Bretagne. Ceux-ci proposent des vols vers plusieurs dizaines de villes en Europe[16].

Réseau maritime

La desserte de l'île de Groix est assurée tous les jours au départ de Lorient par les deux rouliers Île de Groix et Breizh Nevez I de la Compagnie Océane (5 à 10 allers-retours par jour), et environ 445 000 voyageurs sont enregistrés tous les ans[13]. La CTRL assure quant à elle des transports dans la rade de Lorient, avec des Batobus pour relier Lorient, Port-Louis, Gâvres et Locmiquélic. Environ 780 000 voyages sont enregistrés sur cette partie du réseau tous les ans[13].

Une activité d'accueil de navires de croisière est aussi assurée au port de commerce. Seul port en eaux profondes entre Brest et Saint-Nazaire, il permet à des bateaux de jusqu'à 240 mètres de long de faire escale ; la ville sert alors de point de départ pour des excursions vers d'autres sites touristiques de la région, comme Carnac ou Saint-Goustan. Environ 10 navires pour 10 000 passagers sont accueillis chaque année[17].

Le port de commerce de Kergroise est quant à lui tourné principalement vers l'importation d'hydrocarbures, de nourriture animale et de matériaux de construction en vrac. Avec environ 450 mouvements de navires par an et 2 500 000 tonnes de marchandises traitées par an, il se situe au 14e rang des ports de commerce français[18].

Urbanisme

Typologie

Lorient est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 2] - [19] - [20] - [21].

Elle appartient à l'unité urbaine de Lorient, une agglomération intra-départementale regroupant 6 communes[22] et 121 543 habitants en 2017, dont elle est ville-centre[23] - [24].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Lorient, dont elle est la commune-centre[Note 3]. Cette aire, qui regroupe 31 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[25] - [26].

La commune, bordée par l'océan Atlantique, est également une commune littorale au sens de la loi du , dite loi littoral[27]. Des dispositions spécifiques d’urbanisme s’y appliquent dès lors afin de préserver les espaces naturels, les sites, les paysages et l’équilibre écologique du littoral, comme par exemple le principe d'inconstructibilité, en dehors des espaces urbanisés, sur la bande littorale des 100 mètres, ou plus si le plan local d’urbanisme le prévoit[28] - [29].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires artificialisés (92,5 % en 2018), en augmentation par rapport à 1990 (90,3 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : zones urbanisées (60,2 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (27,6 %), zones agricoles hétérogènes (4,8 %), espaces verts artificialisés, non agricoles (4,7 %), eaux maritimes (2,4 %), zones humides côtières (0,3 %), forêts (0,1 %)[30].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[31].

Un agrandissement progressif

| Année | Nom | superficie | sous-quartiers |

|---|---|---|---|

| 1666 | Enclos du port | 0,075 km | |

| 1791 | Kerentrech | Ville en Bois | |

| 1791 | Carnel | ||

| 1791 | Kergroise | ||

| 1808 | Merville | ||

| 1877 | Nouvelle-Ville | ||

| 1947 | Keryado | St Armel | |

| 1947 | Lanveur | ||

| 1947 | Kerfichant | ||

| 1970 | Bois du Château |

Les quartiers de Lorient

La commune regroupe différents quartiers :

RIVES DU SCORFF :

- L'enclos du port (1666)

- Kerentrech (1791)

- La Ville en Bois

- Chaigneau

- La côte d'Alger

- Le blanc

- Tréfavenn

- St Uhel

- Quartier du Bois du Château 1970

- Kerdual

CENTRE GEOGRAPHIQUE :

- Kerforn

- Le Mir

- La Villeneuve

- Le petit batteur

- Le grand batteur

- Keryvalant

- Kerfontaniou

- Merville 1808

- Kerlin

AU SUD :

- Le Polygone

- La Bellevue du Polygone

- La Puce

- Le quartier Frébault

- Kerolay

- Le Parco

- Keroman

- Carnel (1791)

- Kergroise (1791)

- La Perrière

- Le « bout du monde »

- L’Île Saint-Michel

CENTRE VILLE - RIVES DU FAOUEDIC :

- L'eau courante

- Le moustoir

- Kerverot

- La Nouvelle Ville (1877)

- L’estacade

AU NORD (annexé en 1947):

- Keryado (1947)

- Kerlettu

- Mon Plaisir-La cardonière

- Le Pouillot

- Kerulvé

- Kerguillette

- Saint-Armel

- Le petit paradis

- Le Plénéno

- Le Bourgneuf

- Le Manio

- Le rouho

- Calvin

À L'OUEST :

- Kerfichant 1947

- Kerguestenen

- Saint-Maudé 1947

- Kervaric

- Kerjulaude

- Lanveur

- Kervénanec

- Les Montagnes

- Quéhellio-Sachoy

- Le Kreisker

- La Fontaine des Anglais

- Kermélo

- Le Ter

Logements

En 2016 on recensait 35 938 logements à Lorient. 31 683 logements étaient des résidences principales (88,2 %), 1 108 des résidences secondaires (3,1 %) et 3 147 des logements vacants (8,8 %). 9 183 logements étaient des maisons (25,6 %) et 26 345 des appartements (73,3 %). La très grande majorité des logements (91,7 %) ont été construits après 1945, la ville ayant été en grande partie détruite pendant la seconde guerre mondiale. 42,9 % étaient propriétaires de leur résidence principale contre 55,9 % locataires.

Le tableau ci-dessous présente la répartition en catégories et types de logements à Lorient en 2016 en comparaison avec celles du Morbihan et de la France entière.

Risques naturels et technologiques

Lorient est concernée par les risques suivants : les inondations, la tempête, le transport de matières dangereuses.

Toponymie

Le nom de la ville est attesté sous la forme « Lorient » en 1670.

Il provient de celui du Soleil d'Orient, premier navire construit dans les chantiers de la Compagnie française des Indes orientales en 1669. Les ouvriers ont donné au chantier le nom du navire qui, par contraction, est devenu rapidement « L'Orient ». Le lieu conservera ce nom qui deviendra Lorient[35] - [36].

En breton, le nom de la ville est, en orthographe unifiée, An Oriant [ãn‿oˈriːãnt][Note 4] et En Oriant en orthographe vannetaise traditionnelle.

Histoire

Préhistoire et Antiquité

La présence de monuments mégalithiques confirme le peuplement du pays de Lorient à partir de 3 000 ans av. J.-C. Des vestiges de voies romaines (reliant Vannes à Quimper et Port-Louis à Carhaix-Plouguer) confirment l’occupation des Gallo-romains.

Création et premiers développements de la ville

La Compagnie française pour le commerce des Indes orientales est créée par Colbert en 1664[37]. Elle reçoit par une ordonnance de Louis XIV de , des terres à Port-Louis ainsi que de l'autre côté de la rade au lieu-dit du Faouédic. L'un des directeurs de celle-ci, Denis Langlois, y achète en des terres au fond de la rade, au confluent du Scorff et du Blavet, et y fait construire des cales. Le lieu ne fonctionne dans un premier temps que comme une annexe des installations de Port-Louis où se trouvent les bureaux et les magasins de la compagnie[38]. L'implantation est plusieurs fois menacée d'abandon les années suivantes, mais en pleine guerre de Hollande, la Compagnie des Indes décide en 1675 d'abandonner sa base du Havre, trop exposée en temps de guerre, et d'y transférer ses infrastructures. Dans le domaine qui prend le nom de l'Enclos, la compagnie construit alors une chapelle, des ateliers, des forges, et des bureaux, et elle quitte définitivement les berges de Port-Louis[39].

La Marine royale s'implante elle aussi en 1690 sur le site sous l'impulsion du fils de Colbert qui a hérité la charge de secrétaire d’État de la Marine de son père, et des corsaires venant de Saint-Malo y trouvent aussi refuge au même moment[39]. La ville se développe en dehors du périmètre de l'Enclos à la suite d'un arrêt de 1700 qui oblige les populations à quitter les abords de celui-ci pour s'installer sur la grande lande du Faouédic. En 1709, la paroisse de Lorient est créée à partir de celle de Ploemeur. La ville compte alors en 1702 quelque 6 000 habitants, mais les activités de la Compagnie des Indes comme celles de la Marine royale restent réduites, et la ville commence à décliner[40].

Développements sous la Compagnie perpétuelle des Indes

La ville connaît une nouvelle période de croissance lorsque John Law de Lauriston crée la Compagnie perpétuelle des Indes en rachetant plusieurs autres compagnies commerciales, et qu'il choisit Lorient comme base pour ses opérations. Malgré l'effondrement du système de Law en 1720, la ville connaît une nouvelle phase de développement[41]. C'est pendant cette période que la ville prend part au commerce triangulaire, et que 156 navires y participent entre 1720 à 1790 en déportant quelque 43 000 esclaves[42]. En 1732, la Compagnie décide de transférer de Nantes à Lorient le siège de toutes ses ventes, et demande à l'architecte Jacques Gabriel de construire de nouveaux bâtiments en pierre de taille pour accueillir ses activités, et pour embellir l'espace de l'Enclos[41]. Les ventes s'y font à partir de 1734, et on y traite jusqu'à 25 millions de livres tournois[43]. Le monopole de la Compagnie est cependant aboli en même temps que celle-ci en 1769 sous l'influence des physiocrates[44].

La ville profite de la prospérité de la Compagnie, et l'on compte 14 000 habitants en 1738, et 20 000 en comptant la population des faubourgs de Kerentrech, Merville, La Perrière, Calvin, et Keryado. En 1735, on trace de nouvelles rues tirées au cordeau dans l'intramuros, et en 1738 la ville acquiert le statut de communauté de ville. Des travaux d'embellissement commencent alors, comme le pavage des rues, la construction de quais et de cales en bordure du ruisseau du Faouédic, ou encore la démolition de chaumières remplacées par des maisons copiées sur les modèles de l'Enclos[43]. Des murailles sont érigées en 1744 pour fermer la ville, et sont mises à contribution dès par un raid anglais contre la ville[45]. La fin de la Compagnie perpétuelle des Indes entraine cependant la perte d'environ un septième de la population de la ville[46].

La ville commence sa reconversion avec l'achat par le roi des installations de la Compagnie pour 17 500 000 de livres tournois pour y installer sa marine[44]. La guerre d'indépendance américaine amène à celle-ci un surcroit d'activité à partir de 1775, et plusieurs corsaires utilisent la ville comme port d'attache. À la fin de la guerre, plusieurs lignes transatlantiques sont ouvertes vers les États-Unis, et dès 1785, une nouvelle compagnie commerciale est créée, la Compagnie de Calonne, et s'installe à Lorient[46].

La Révolution française et les guerres contre l'Angleterre qui suivent mettent fin aux activités commerciales à Lorient pendant près de deux décennies[47]. La ville acquiert grâce à son soutien à la Révolution le titre de chef-lieu de canton en 1790, de chef-lieu d'arrondissement et de chef-lieu d'arrondissement maritime en 1800, un tribunal de première instance la même année[48], ainsi que le bagne de Lorient qui a existé de 1796 à 1830[49] - [50] - [51] - [52].

Modernisations du XIXe siècle et du début du XXe siècle

.jpg.webp) La place du Morbihan à Lorient (1908).

La place du Morbihan à Lorient (1908)..jpg.webp) Le cours de la Bôve à Lorient (1907).

Le cours de la Bôve à Lorient (1907).

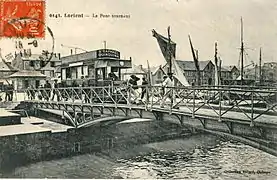

Le tramway de Lorient sur le Pont tournant, vers 1917.

Le tramway de Lorient sur le Pont tournant, vers 1917.

Les activités maritimes de la ville déclinent au début du XIXe siècle, et l'arsenal comme le port de guerre tournent avec une activité réduite pendant une période qui s'étend jusqu'à la Restauration et la Monarchie de Juillet. Elle se tourne alors vers des activités administratives[48], et reçoit un cours secondaire en 1822 qui préfigure un collège puis un lycée, un lazaret en 1823, et une caserne en 1839[49].

La ville commence à se moderniser dans la première moitié du XIXe siècle : l'arsenal commence sa modernisation avec l'ouverture d'une première forme de radoub due à Antoine-Élie Lamblardie[53], puis d'une première cale couverte en 1825[48], une usine de conserves de sardines utilisant la méthode Appert ouvre en 1825[54], et une usine à gaz ouvre en 1845[55].

Berthe Morisot

National Gallery of Art, Washington

L'arrivée de la machine à vapeur dans la deuxième moitié du XIXe siècle permet aux ports de relancer leurs activités[49]. Une première locomotive franchit le Scorff en 1865 sur un viaduc construit pour la ligne de Savenay à Landerneau, la première ligne de chemin de fer desservant la Bretagne sud[54]. La première forme de radoub est agrandie et une deuxième est ouverte en 1861. La même année, la frégate cuirassée La Couronne sort de l'arsenal, suivie en 1876 et 1879 des cuirassés La Dévastation et Le Redoutable[56].

La peintre impressionniste Berthe Morisot rendit visite à sa sœur Edma à Lorient en 1869 après son mariage. Le mari d'Edma, le lieutenant de vaisseau Adolphe Pontillon y était alors affecté. Elle la représente assise sur un parapet du port de Lorient[57].

La marine de guerre rapidement accroissait les tonnages et le tirant d'eau de ses unités. En 1881, le cuirassé "La Dévastation" s'échouait dans la passe Est de la rade, et la ville se vit ainsi rétrogradée en port militaire de second ordre, mais resta un chantier de constructions navales[58].

Mais Lorient était aussi alors une ville de garnison (le 62e régiment d'infanterie et le 1er régiment d'infanterie coloniale y étaient basés).

En 1898 est créé le réseau du tramway de Lorient développant plusieurs lignes à travers la ville. Il fonctionna jusqu'en 1944.

La pêche commence à se développer à cette époque à la suite de la création de la criée municipale en 1889[55], et à l'arrivée du premier chalutier à vapeur en 1900. Dès 1909, le trafic lorientais égale celui des trois ports de Douarnenez, Pont-l'Abbé et Concarneau réunis[59].

Le port de pêche se développe après la guerre de 1914-1918 : l'apparition du moteur sur les bateaux de pêche rend Lorient aussi compétitif que Groix et Étel. Le port de pêche de Kéroman est créé à partir de 1920. La région connaît une immigration italienne notable ; des maisons à l'talienne sont construites en nombre à cette époque[60].

La Seconde Guerre mondiale

En 1941, les Allemands, qui occupent alors la France, choisissent d'établir à Keroman un des quartiers généraux de leur flotte sous-marine. Mais, très vite, les sous-marins seront la cible de constants bombardements de l'aviation alliée. Il est donc décidé d'ériger la plus grande des bases de sous-marins allemands de la Seconde Guerre mondiale, où s'installeront les deuxième et dixième flottilles. L'amiral Dönitz installe son état-major au château de Kernevel.

Lorient sera presque entièrement rasée en 1943-1944 par les bombardements alliés, qui ne parviendront pas à détruire la base des sous-marins malgré le déversement de 4 000 tonnes de bombes[61].

La garnison allemande ne déposera les armes que le ; c'est la reddition de la poche de Lorient[62]. La ville de Lorient, « morte pour la France », est décorée de la Légion d'honneur en 1949 et de la Croix de guerre 1939-1945.

La reconstruction de la ville et son développement jusqu'à aujourd'hui

Dès 1943, c'est l'architecte urbaniste Georges Tourry qui est nommé responsable du projet de reconstruction. En avril 1945, le ministère de la Reconstruction préconise la construction de baraques provisoires en bois. Ces baraquements étaient livrés en kit et il suffisait de les monter sur place. On compte, en 1948, vingt-huit cités sous l’autorité de la ville de Lorient, l’agglomération en comptera plus d’une vingtaine supplémentaire répartie entre les villes de Ploemeur, Lanester, Hennebont, Quéven. Ces quartiers provisoires sont parfois composés de plus de 280 maisons. Chacune de ces baraques avait des spécificités différentes selon leur origine (suédoise, finlandaise, suisse, française, américaine, canadienne). Pendant ce temps, les militaires utilisent une prise de guerre, un trois-mâts école allemand, rebaptisé Duchesse Anne comme logement pour les sous-mariniers ou dortoir pour colonies de vacances[63]. La période dite provisoire durera entre 10 et 40 ans selon les implantations. Le centre-ville et les faubourgs proches sont progressivement reconstruits au cours des vingt années qui vont suivre[64]. Dans le centre-ville, seuls quelques bâtiments subsistent pour témoigner de l'époque de la Compagnie des Indes.

Politique et administration

Tendances politiques et résultats

Candidats ayant obtenu plus de 4 % des suffrages exprimés :

| Candidat | 1er tour | 2e tour | |||

|---|---|---|---|---|---|

| Lorient | National | Lorient | National | ||

| François Mitterrand | 34,63 % | 34,11 % | 56,20 % | 54,02 % | |

| Raymond Barre | 18,13 % | 16,54 % | |||

| Jacques Chirac | 16,63 % | 19,96 % | 43,80 % | 45,98 % | |

| Jean-Marie Le Pen | 14,99 % | 14,38 % | |||

| André Lajoinie | 6,73 % | 6,76 % | |||

| Votants | 77,74 % | 81,35 % | 80,39 % | 84,06 % | |

| Candidat | 1er tour | 2e tour | |||

|---|---|---|---|---|---|

| Lorient | National | Lorient | National | ||

| Lionel Jospin | 26,24 % | 23,30 % | 51;59 % | 47,36 % | |

| Édouard Balladur | 20,12 % | 18,58 % | |||

| Jacques Chirac | 17,14 % | 20,84 % | 48;41 % | 52,64 % | |

| Jean-Marie Le Pen | 14,39 % | 15,00 % | |||

| Robert Hue | 9,02 % | 8,64 % | |||

| Arlette Laguiller | 5,83 % | 5,30 % | |||

| Votants | 74,18 % | 78,38 % | 75,02 % | 79,66 % | |

| Candidat | 1er tour | 2e tour | |||

|---|---|---|---|---|---|

| Lorient | National | Lorient | National | ||

| Lionel Jospin | 20,22 % | 16,18 % | |||

| Jacques Chirac | 19,54 % | 19,88 % | 87,44 % | 82,21 % | |

| Jean-Marie Le Pen | 14,59 % | 16,86 % | 12,56 % | 17,79 % | |

| Noël Mamère | 7,02 % | 5,25 % | |||

| François Bayrou | 6,51 % | 6,84 % | |||

| Arlette Laguiller | 6,30 % | 5,72 % | |||

| Olivier Besancenot | 5,19 % | 4,25 % | |||

| Jean-Pierre Chevènement | 5,03 % | 5,33 % | |||

| Votants | 65,87 % | 71,60 % | 75,99 % | 79,71 % | |

| Candidat | 1er tour | 2e tour | |||

|---|---|---|---|---|---|

| Lorient | National | Lorient | National | ||

| Ségolène Royal | 30,62 % | 25,87 % | 55,41 % | 46,94 % | |

| Nicolas Sarkozy | 27,09 % | 31,18 % | 44,59 % | 53,06 % | |

| François Bayrou | 19,88 % | 18,57 % | |||

| Jean-Marie Le Pen | 8,07 % | 10,44 % | |||

| Olivier Besancenot | 4,95 % | 4,08 % | |||

| Votants | 82,07 % | 83,77 % | 83,38 % | 83,97 % | |

| Candidat | 1er tour | 2e tour | |||

|---|---|---|---|---|---|

| Lorient | National | Lorient | National | ||

| François Hollande | 34,20 % | 28,63 % | 59,82 % | 51,64 % | |

| Nicolas Sarkozy | 23,74 % | 27,18 % | 40,18 % | 48,36 % | |

| Marine Le Pen | 13,66 % | 17,90 % | |||

| Jean-Luc Mélenchon | 12,09 % | 11,10 % | |||

| François Bayrou | 8,78 % | 9,13 % | |||

| Votants | 78,46 % | 79,48 % | 79,03 % | 80,35 % | |

| Candidat | 1er tour | 2e tour | |||

|---|---|---|---|---|---|

| Lorient | National | Lorient | National | ||

| Emmanuel Macron | 29,38 % | 24,01 % | 76,28 % | 66,10 % | |

| Jean-Luc Mélenchon | 20,91 % | 19,58 % | |||

| François Fillon | 17,00 % | 20,01 % | |||

| Marine Le Pen | 15,05 % | 21,30 % | 23,73 % | 33,90 % | |

| Benoît Hamon | 10,21 % | 6,36 % | |||

| Votants | 73,37 % | 77,77 % | 73,37 % | 74,56 % | |

Liste des maires

Fabrice Loher (UDI) est le maire de Lorient depuis le [71].

Administration municipale

Le conseil municipal est formé de quarante-cinq conseillers municipaux (comprenant le maire, des adjoints et conseillers délégués et des conseillers sans délégation)[72].

Le conseil municipal des enfants a été créé en 1988. Une fois par trimestre, les adultes, le maire, le conseil municipal et les enfants se réunissent pour parler des problèmes : le respect de l'environnement, le respect des droits de l'enfant, le souci d'améliorer le cadre de vie…

Agglomération

Du point de vue administratif et intercommunal, la commune fait partie de l'agglomération du pays de Lorient qui compte 209 987 habitants et regroupe 25 communes : Bubry, Calan, Inguiniel, Lanvaudan, Plouay, Quistinic, Ploemeur, Larmor-Plage, Lorient, Quéven, Guidel, Gestel, Pont-Scorff, Cléguer, Caudan, Lanester, Hennebont, Inzinzac-Lochrist, Languidic, Brandérion, Port-Louis, Riantec, Locmiquélic, Gâvres, Île de Groix[73].

Les cantons

Lorient est le bureau centralisateur de deux cantons

Depuis 2015, Lorient est divisée en deux cantons appelés Lorient-1 et 2.

Instances judiciaires et administratives

Sous-préfecture du Morbihan.

Finances locales

Une partie importante du budget de fonctionnement et d'investissement des communes de l'agglomération de Lorient est mise en commun au sein d'un EPCI, Lorient Agglomération (anciennement Cap l'Orient), regroupant 25 communes et 198 810 habitants, en 2011. Celle-ci assure un rôle majeur dans l'urbanisme, l'organisation des transports en commun, le développement économique, la formation et le logement.

Lorient Agglomération gère directement la collecte des ordures ménagères dans 13 communes de l’agglomération, les espaces verts de l’agglomération, la distribution et la facturation de l’eau potable à Lorient et Lanester. D'autres activités sont gérées dans le cadre de sociétés d'économie mixte - Sellor pour les ports de plaisance, Lorient-Keroman pour le port de pêche, Segepex pour le Parc des expositions et le Palais des congrès - et de sociétés privées - CTRL pour le transport collectif, Loris pour le ramassage des déchets ménagers dans six communes, Audelor pour le développement économique et les projets d’aménagement de l’agglomération-).

- Consulter les informations budgétaires mises à jour chaque année sur le site de la Ville de Lorient

Rivalité avec Vannes

La rivalité entre la ville de Lorient, située à l'ouest du Morbihan, et celle de Vannes, à l'est de ce département, remonte à l'ancien régime. L'expression « ce qui est mauvais pour Vannes est bon pour Lorient » est parfois utilisée pour illustrer l'antagonisme entre les deux villes, présentées aussi comme des « sœurs ennemies »[74]. Depuis les débuts de la Troisième République, cette opposition se traduit politiquement par une opposition gauche/droite, Lorient ayant longtemps été une place forte locale de la gauche là ou Vannes est dominée électoralement par la droite[75]. Il en ressort une image d'une Lorient « Ouvrière », par opposition à une Vannes « Bourgeoise »[76].

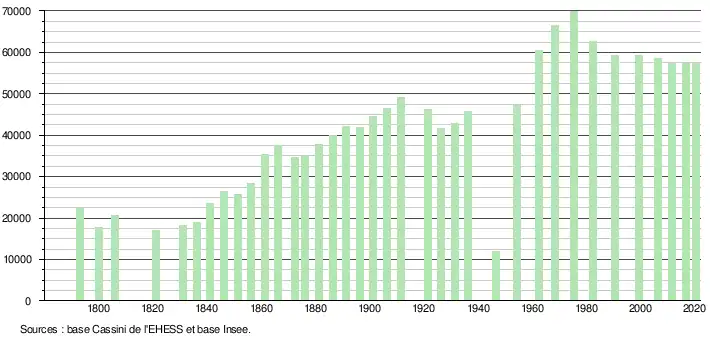

La rivalité s'exprime aussi dans le domaine démographique et économique. Si Lorient a longtemps été plus peuplée que Vannes (70 000 habitants contre 40 000 dans les années 1970), les deux villes ont une population presque équivalente au début des années 2020, autour de 55 000 habitants, Vannes bénéficiant d'un dynamisme important là où Lorient doit faire face à un certain déclin. Économiquement, le pole lorientais connait le même dynamisme face au pole vannetais : là où 35,13 % de l'économie du Morbihan était centré sur Lorient en 1990, cette part est tombée à 29,34 % dans les années 2010, alors que le poids de Vannes est lui passé de 27,49 % à 30,89 % sur la même période[77].

Jumelages

La ville de Lorient est jumelée avec[78] :

.svg.png.webp) Wirral (Royaume-Uni) depuis le (en fait depuis le avec Bebington, ville englobée dans le district métropolitain de Wirral, situé dans le comté de Merseyside, près de Liverpool) ;

Wirral (Royaume-Uni) depuis le (en fait depuis le avec Bebington, ville englobée dans le district métropolitain de Wirral, situé dans le comté de Merseyside, près de Liverpool) ; Ludwigshafen (Allemagne) depuis le (dans le land de Rhénanie-Palatinat) ;

Ludwigshafen (Allemagne) depuis le (dans le land de Rhénanie-Palatinat) ; Galway (Irlande) depuis le (dans la province de Connacht) ;

Galway (Irlande) depuis le (dans la province de Connacht) ; Ventspils (Lettonie) depuis le (port letton de la Baltique, situé en URSS à l'époque du jumelage) ;

Ventspils (Lettonie) depuis le (port letton de la Baltique, situé en URSS à l'époque du jumelage) ;

Vigo (Galice, Espagne) depuis le (plus grande ville de Galice et l'un des plus grands ports de pêche européens) ;

Vigo (Galice, Espagne) depuis le (plus grande ville de Galice et l'un des plus grands ports de pêche européens) ; České Budějovice (Tchéquie) depuis le (capitale de la Bohême-du-Sud).

České Budějovice (Tchéquie) depuis le (capitale de la Bohême-du-Sud).

Elle a aussi des partenariats avec :

L'Orient (Suisse) depuis 2004 (protocole d’amitié) (village de la commune du Chenit de la vallée de Joux dans le canton de Vaud)[79] ;

L'Orient (Suisse) depuis 2004 (protocole d’amitié) (village de la commune du Chenit de la vallée de Joux dans le canton de Vaud)[79] ; Kayar (Sénégal) depuis le (coopération décentralisée)[80].

Kayar (Sénégal) depuis le (coopération décentralisée)[80].

Population et société

Évolution démographique

Selon Louis Chaumeil, la population de Lorient atteint 6 000 habitants en 1702[40], 14 000 en 1738 et 19 922[43] en 1804[48].

Lorient annexe Keryado en 1947.

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de plus de 10 000 habitants les recensements ont lieu chaque année à la suite d'une enquête par sondage auprès d'un échantillon d'adresses représentant 8 % de leurs logements, contrairement aux autres communes qui ont un recensement réel tous les cinq ans[81] - [Note 5].

En 2020, la commune comptait 57 412 habitants[Note 6], en diminution de 0,43 % par rapport à 2014 (Morbihan : +3,12 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Pyramide des âges

La population de la commune est relativement jeune. En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 35,9 %, soit au-dessus de la moyenne départementale (31,2 %). À l'inverse, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 27,9 % la même année, alors qu'il est de 31,3 % au niveau départemental.

En 2018, la commune comptait 27 097 hommes pour 29 987 femmes, soit un taux de 52,53 % de femmes, légèrement supérieur au taux départemental (51,51 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

Situation matrimoniale

- 37 % mariés

- 9 % divorcés

- 10 % veufs

- 43 % célibataires.

Enseignement

Lorient est rattachée à la circonscription de l'éducation nationale de Lorient, au sein de l’Académie de Rennes[86], et est depuis 2015 dans la zone B du calendrier scolaire[87]. La ville administre 14 écoles maternelles[88] et 13 écoles élémentaires[89] ; l'enseignement catholique opère six écoles, et le réseau en langue bretonne Diwan opère 1 école[90]. Ces établissements regroupent 3 300 écoliers dans l'enseignement public, et 1 400 à 1 500 écoliers dans les réseaux privés lors de la rentrée scolaire 2018-2019[91].

L'enseignement secondaire est représenté par 4 collèges publics (Brizeux, Kerentrech, Conti, et Le Coutaller) et 3 lycées publics (Colbert, Dupuy-de-Lôme, et Marie Le Franc), ainsi que par 2 collèges (Saint Louis, Saint Joseph La Salle) et 3 lycées (Saint-Louis, Saint-Joseph-La-salle, Notre-Dame de la Paix) opéré par l'enseignement catholique. Des filières professionnelles et technologiques sont ouvertes aux lycées Colbert, Marie Le Franc, Saint Joseph La Salle, et Saint-Louis)[92].

La ville est en 2018 le troisième pôle universitaire de la région Bretagne en nombre d'étudiants, mais ne regroupe que 5,4 % d'entre eux. Les deux tiers sont scolarisés à l'Université de Bretagne Sud, et ils représentent 3 % de la population du pays de Lorient[93]. La ville compte aussi plusieurs classes préparatoires aux grandes écoles, et un des sites de l'École Européenne Supérieure d'Art de Bretagne.

Santé

Lorient est situé au cœur du territoire de santé no 3 de région Bretagne, celui de Lorient-Quimperlé[94]. L'accès au soin est classé comme ne présentant pas de difficulté. La commune dispose de 67 médecins généralistes en 2018 (soit une densité de 11,64 pour 10 000 habitants, contre une moyenne nationale de 8,6 pour 10 000 habitants), de 66,5 dentistes en 2018 (soit une densité de 11,6 pour 10 000 habitants, contre une moyenne nationale de 5.4 pour 10 000 habitants), et de 157 infirmiers libéraux (soit une densité de 27,3 pour 10 000 habitants). Les médecins de spécialités, exerçant dans des établissements hospitaliers ou de spécialité sont eux 280 en 2018[95].

Les établissements hospitaliers de Lorient et de sa région sont regroupés au sein du Groupement hospitalier de Bretagne-Sud, et représente le troisième plus gros pôle de la région Bretagne, derrière ceux de Rennes et de Brest. Lorient compte les deux plus gros établissements de ce groupement, avec l'Hôpital du Scorff[95], inauguré en 2013[96], et la Clinique mutualiste de la Porte de l'Orient[95].

Sports

La ville met à la disposition de ses habitants plus de 80 installations sportives. Parmi elles, on peut citer le centre Aquatique et ses sept bassins[97] ou la base nautique de Lorient située sur la rive Nord de l'étang du Ter[98]. Le stade du Moustoir, le Pôle course au large, et le palais des sports de Kervaric sont les principaux grands équipements sportifs de la ville[99].

Environ 13 000 licenciés exercent dans les clubs sportifs de la ville[100] qui sont une dizaine[101]. En 2010, Lorient reçoit le prix de la ville la plus sportive de France dans la catégorie 20 000 à 100 000 habitants, décerné par le journal L'Équipe[102]. Le sport professionnel est présent au travers du Football Club de Lorient, qui évolue entre la Ligue 1 et la Ligue 2 depuis les années 1990[103], au travers du CEP Lorient en basket-ball en National 1[104], et au travers des nombreux skippers utilisant le Pôle course au large[105] comme la Dongfeng Race Team (en)[106].

La ville accueille aussi ponctuellement des compétitions nationales ou internationales, et a notamment servi de ville-hôte au Tour de France cycliste à 11 reprises depuis 1945[107], ou à des courses nautiques comme la Volvo Ocean Race à deux reprises[108].

Médias

La presse écrite locale est dominée par le Groupe Télégramme et son édition locale du journal Le Télégramme qui dispose dans la ville d'une rédaction permanente, et par le Groupe Sipa - Ouest-France et son édition locale de Ouest-France qui est portée par une rédaction locale d'une dizaine de journalistes[109]. La municipalité possède un média écrit spécifiquement lorientais, le magazine municipal d’information Lorient mag[110].

Lorient possède deux stations radio implantées dans la ville avec JaimeRadio[111] et RCF Sud Bretagne Lorient[112].

La télévision a été représentée jusqu'au milieu des années 2010 par TV Breizh qui y avait son siège au sein du pôle image développé par la ville. Ce dernier constituait également la plateforme de diffusion de chaînes du groupe TF1. Le pôle image regroupe alors plusieurs sociétés de production audiovisuelle ou encore un auditorium de doublage. Le site ferme définitivement le [113]. Demeure alors à Lorient la chaine TébéSud du groupe Télégramme[114] et une implantation locale de France 3 Bretagne[115].

Lieux de culte

Les Lorientais disposent en 2019 de différents lieux de cultes.

- Culte catholique : La ville compte sept paroisses : les paroisses de Sainte-Anne d'Arvor, de Sainte-Bernadette, du Sacré-Cœur du Moustoir, de Sainte-Thérèse Keryado, de Saint-Christophe, de Sainte-Jeanne d'Arc et de Saint-Louis. Ces paroisses sont gérées par le Diocèse de Vannes[116]. L'église Notre-Dame de Victoire (paroisse Saint-Louis de Lorient) et l'église Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle de Kerentrech (paroisse Saint-Christophe de Lorient).

- Culte protestant : l'Église protestante évangélique, rue du Pleneno, l'Église protestante évangélique, rue Monistrol, l'Église réformée de France, boulevard de l'Eau Courante et l'Église protestante évangélique de pentecôte, rue de Verdun.

- musulmans : cité Allende.

- israélite : synagogue, rue de la Patrie.

- Témoins de Jéhovah, rue de La Fayette : un lieu de culte hébergeant deux congrégations.

- Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, rue Léon Blum : paroisse de Lorient.

À noter que la franc-maçonnerie est présente dans la ville via des loges maçonniques gérées par la Grande Loge de France et la Grande Loge nationale française (Loge Nature et Philanthropie)[117]. Ces implantations sont les plus anciennes de Bretagne et sont liées initialement à la présence de la compagnie des Indes[118].

cimetières

La ville regroupe quatre cimetières[119] : Cimetière de Kerentrech, cimetière de Carnel, cimetière de Keryado, et Kerletu.

Vie militaire

L'Etat-major des FUSCO Marine est installé dans cette agglomération ainsi que son école de formation. Outre le fait qu'ils soient souvent en déplacement, la majorité de leurs commandos est basée à Lorient[120].

La Force maritime des fusiliers marins et commandos (FORFUSCO) a été créée en 2001 aux côtés des trois grandes forces organiques de la Marine nationale : Force d'action navale pour les bâtiments de surface, Forces sous-marines pour les sous-marins, Aéronautique navale pour les aéronefs. Elle regroupe les sept commandos marine qui forment la composante « marine » des forces spéciales de l’armée française ainsi que deux groupements et sept compagnies de fusiliers marins. La FORFUSCO compte plus de 2 500 personnes dont un état-major de 80 personnes.

En complément, l'Aviation navale y possède une base dans l'Ouest de l'agglomération.

Unités militaires ayant tenu garnison à Lorient :

- 62e Régiment d'Infanterie de Ligne, (avant) 1906 - (jusqu'à ?) ;

- 137e Régiment d'Infanterie de Ligne, (avant) 1939 - 1940 (jusqu'à ?) ;

- 1er Régiment d'Artillerie Coloniale, (avant) 1939 - 1940 (dissous).

Économie

Revenus et fiscalité

La ville de Lorient arrive en tête des villes les plus pauvres du département selon un classement de l'Observatoire des inégalités basé sur des données de l'INSEE de 2019. À cette date, 21 % de la population, soit un peu plus d'un Lorientais sur cinq, vit sous le seuil de pauvreté. Ce qui représente 11 376 personnes pour une population totale de 54 170 habitants[121].

Les indicateurs de revenus et de fiscalité à Lorient et dans l'ensemble du Morbihan en 2019 sont présentés ci-dessous.

Emploi

Emploi total dans la communauté d'agglomération : 79 500 dont 72 040 salariés répartis ainsi[124] :

- 32,86 % éducation, santé, action sociale, administration ;

- 23,61 % industrie et bâtiment ;

- 14,84 % commerce ;

- 27,50 % autres secteurs tertiaires ;

- 1,18 % agriculture, sylviculture, pêche ;

- demandeurs d'emploi (catégorie 1) au au pays de Lorient : 8 699.

Née d'une décision gouvernementale, Lorient a toujours dépendu de décisions économiques du pouvoir central. Les avatars des compagnies des Indes, de l'arsenal, du port de pêche même, ont toujours suivi le sort de politiques nationales. Le port de pêche affronte la raréfaction des poissons. Le fleuron industriel de la région, les fonderies de la SBFM, sous-traitant de Renault, y est délocalisé à Caudan dans les années soixante sur ordre de De Gaulle. En mai 2009, après de nombreuses négociations, la SBFM est en redressement judiciaire puis est reprise la même année par Renault devenant Fonderie de Bretagne, l'entreprise change de nouveau de propriétaire en 2022[125]. La fin du XXe siècle a permis à la communauté d'agglomération du pays de Lorient de recueillir d'exceptionnelles (et uniques) subventions européennes (+ de 600 millions d'euros), pour lui permettre d'initier de nouveaux projets de développement économique.

Activité portuaire

La ville de Lorient est surnommée « La ville aux cinq ports » (militaire, pêche, commerce, voyageurs et plaisance)[126]. En 2010, le secteur représente 9 600 emplois directs, et un total de 12 000 emplois en comptabilisant les emplois indirects, soit 12 % de l'emploi local[127].

- Port de pêche de Keroman : 27 000 tonnes par an, deuxième port de pêche de France en tonnage derrière Boulogne-sur-Mer et premier en valeur ajoutée[128]. 3 000 emplois directs dont 700 embarqués et 130 bateaux immatriculés au port de Lorient.

- Port de commerce de Kergroise : 2,6 millions de tonnes par an (premier port de la région Bretagne) dont produits pétroliers, aliments pour bétail, sable, conteneurs[129]…

- Port de plaisance : nombreuses places de pontons réparties sur les ports de Lorient (370), Kernevel (1 000), Port-Louis (450), Gâvres (57) et Guidel (102)[130]. À ces cinq sites s'ajoutent les 880 mètres de pontons du pôle course au large aménagés sur le site de l'ancienne base de sous-marins de Keroman, et réservés aux bateaux de course, de location et aux vedettes de passagers.

- Port de voyageurs : plus de 457 500 passages/an vers les îles de Groix et Belle-Île-en-Mer.

- Port militaire : près de 3 800 personnes travaillent entre l'arsenal et Lann-Bihoué.

Activité industrielle

- DCNS (devenu Naval Group depuis juin 2017), établissement du groupe industriel français spécialisé dans l'industrie navale militaire.

- Entreprise LORIMA, mâts en carbone, pièces techniques de marine, 30 p. (depuis 2001)[131].

Port de Plaisance de Lorient Centre.

Port de Plaisance de Lorient Centre.

Activité tertiaire

Lorient est le siège de la Chambre de commerce et d'industrie du Morbihan[132]. Elle gère l'aéroport, et le port de commerce de Kergroise.

Culture locale et patrimoine

Monuments historiques

Les monuments inscrits ou classés sont :

| Monument | Adresse | Coordonnées | Notice | Protection | Date | Illustration |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Chapelle Saint-Christophe de Lorient | Impasse de la Chapelle St Christophe | 47° 45′ 36″ nord, 3° 21′ 52″ ouest | « PA00091409 » | Inscrit | 1934 |  |

| Maison | 18 rue Jules Legrand | 47° 45′ 02″ nord, 3° 21′ 33″ ouest | « PA00091410 » | Inscrit | 1929 |  |

| Monument expiatoire de Lorient | Avenue de la Perrière Angle de la rue du Chalutier La Tanche |

47° 44′ 09″ nord, 3° 21′ 57″ est | « PA00091411 » | Inscrit | 1944 |  |

| Hôtel Gabriel (ancienne Préfecture maritime de Lorient) | Place d'armes | 47° 44′ 44″ nord, 3° 21′ 19″ est | « PA00091412 » | Classé | 1930 |  |

Autres monuments

- Hôtel de Ville : renferme deux peintures "a fresco" par Nicolas Untersteller en 1958, l'une dans le salon d'honneur, la seconde dans la salle des mariages[133]

- La chambre de commerce et d'industrie du Morbihan, construite en 1928, label « Patrimoine du XXe siècle »[134].

- La base des sous-marins de Keroman, construite entre 1941 et 1944 par l'organisation Todt, label « Patrimoine du XXe siècle »[134].

- Le bâtiment dit « à échasses », construit en 1963 par Henri Conan — l'architecte fait ici référence aux unités d'habitation de Le Corbusier à une échelle moindre (99 logements au lieu de 300) — label « Patrimoine du XXe siècle »[135].

- La Villa de la Marne, construite en 1948 par Rogé Beauvir (

Patrimoine XXe s. (2000)[136])

Patrimoine XXe s. (2000)[136]) - L'abri de défense passive[137] situé sous la place Alsace-Lorraine est livré en septembre 1941. D'une capacité de 400 personnes, il a permis d'abriter la population du centre-ville en particulier lors des bombardements de janvier et février 1943 qui réduisirent l'intra-muros à l'état de ruines.

- La tour de la Découverte, tour de guet permettant de signaler l'approche des navires et de surveiller d'éventuelles manœuvres de contrebande sur les côtes de l'île de Groix. Construite pour la première fois en 1737, la tour de la découverte est détruite à deux reprises par la foudre en 1751 et 1784. En 1786, elle est réédifiée sur la colline du Faouëdic par l'architecte Philippe Guillois qui la dote alors d'un paratonnerre.

- Les moulins du Faouëdic. La compagnie des Indes fait élever deux moulins sur la colline du Faouëdic : le premier en 1677, le second en 1719. Construits en moellons et couverts d'ardoises, ils mesurent chacun 25 m de haut et possèdent un escalier intérieur desservant les différents niveaux.

- Le réservoir, construit en 1875 par l'ingénieur Édouard Angiboust sur le réseau d'alimentation en eau de la compagnie des Indes, permettait de stocker l'eau utilisée dans l'arsenal. D'une capacité de 3 105 m3, il est en grande partie enfoui et recouvert d'un remblai végétal. C'est un béton de ciment de Portland qui a été utilisé ici à titre expérimental pour édifier les voûtes portées des piliers.

- Le thonier Biche, dernier thonier-dundee de l'Atlantique.

Églises et temple

- L'église Notre-Dame-de-Victoire, dite église Saint-Louis, en référence à l'église d'avant guerre, construite en 1954-56 par Jean-Baptiste Hourlier, label « Patrimoine du XXe siècle »[138] (place Alsace Lorraine)

- L'église Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle (Kerentrech - place de l'Yser)

- L'église du Sacré-Cœur (Moustoir - boulevard Léon Blum)

- L'église Sainte-Anne-d'Arvor (Nouvelle-Ville - rue Lazare Carnot)

- L'église Sainte-Bernadette (Kreisker - rue Corentin Le Floch)

- L'église Sainte-Jeanne-d'Arc (Merville - rue Bayard)

- L'église Sainte-Thérèse (Keryado - rue Docteur Calmette)

- Le temple (boulevard de l'eau courante)

- La Chapelle Saint-Christophe (le long du Scorff - impasse de la Chapelle Saint-Christophe)

- La Chapelle de la Divine Miséricorde (rue Beauvais)

- L'Ancienne Chapelle de l'Hôtel-Dieu (rue Colbert)

- La Chapelle de la maison des Tamaris (rue de Kerjulaude)

- La Chapelle du lycée Saint-Louis (rue Étienne Perault)

- L'Ancienne Chapelle de l'hôpital maritime (rampe de l'Hôpital des Armées)

- L'Ancienne Chapelle de l'ancien centre hospitalier Bodélio (rue François Le Lève)

Les grands espaces verts du centre-ville

- le parc Jules-Ferry (1,5 ha)

- l'enclos du port, la colline du Faouédic, et le jardin de l'amirauté à l'Hôtel Gabriel (2 ha)

Les petits parcs et squares urbains

- le square Rio (6 000 m2) (ensemble de la « banane »)

- le square Brizeux (plus ancien square aménagé de Lorient), rue Alain-Colas

- le mail du Faouëdic (avec les deux cocotiers du Chili bicentenaires (1 ha)), rue du Tour-des-Portes

- le mail Micheline-Ostermeyer (anciennement place de la République, avec la Statue de la République), quai de Rohan

- le square de la rue des Douves (ancien glacis de fortifications, vestige du square Bodélio)

- le jardin Cosmao-Dumanoir (et sa fontaine Saint Christophe), rue Esnoul-Deschatelets

- le square Sainte-Brigitte (et son lavoir), rue Merville

- le square Max-Clément (lotissement du Ter)

- le square Élodie-Lavillette (et le lavoir de Kermélo), rue de Kermélo

- le square Jules-Verne (et le lavoir de Kerlin), entre les rues Jules-Verne et de Kerlin

- le square du bateau - Kervénénec (aménagé avec une aire de barbecue)

Les poumons verts périphériques

- le jardin Chevassu, (avec la statue d'Auguste Brizeux - 2,5 ha)

- le parc du Bois-du-Château (10 ha)

- le jardin Youri-Gagarine-Université (2 ha)

- le jardin des Quatre-Jeudis (avec la fontaine du Bourgneuf - 1,5 ha)

- le parc du Venzu (Kervenanec) (4 ha)

- le jardin du Manio (avec le lavoir du Manio)

- le jardin humide de Kerforn

Les promenades littorales

les jardins familiaux de Kervénanec (sud de Lorient) : 116 parcelles sur les coteaux de Kervénanec

- les jardins familiaux du Bois-du-Château (rue du Bois-du-Château) : 100 parcelles dans le quartier du Bois-du-Château près des rives du Scorff

- les jardins familiaux de Kerguillette (rue Sébastien-Le-Balp) : 10 parcelles.

- les jardins Le Nadan (rue Le Nadan) : 8 parcelles sur le quartier du Perroquet-Vert

- jardin partagé du Faouëdic

- jardin partagé Frébault-Polygone

- jardin partagé Madeleine-Desroseaux (doté d'un poulailler)

- jardin partagé République

- jardin partagé de Kerguilette.

Événements

Une trentaine d'évènementiels sont organisés tous les ans dans la ville, certains entrant dans un cadre national (Fête de la musique, Printemps des poètes…), régional (Fête de la Bretagne…), ou strictement local[139]

La ville accueille chaque année en août (depuis 1970) le Festival interceltique, lieu de rencontres entre artistes de tout le « monde celte » (Bretagne, Cornouailles, Écosse, Irlande, Pays de Galles, Galice, Asturies, Australie, Acadie et île de Man). Tous les ans, un pays celte est à l'honneur. C'est également le plus grand festival d'Europe en termes de fréquentation (800 000 visiteurs lors de la quarantième édition)[140].

Elle accueille aussi depuis 2006, chaque année aux alentours du 11 novembre, le Festival Les Indisciplinées consacré aux musiques contemporaines et comptant jusqu'à 7 000 festivaliers[141], et en juin « ports en fête » centré sur des concerts et sur des activités liées au port de pêche de Keroman[142].

Équipements culturels

Plusieurs équipements lorientais sont destinés au spectacle vivant. Le plus grand d'entre eux, le Théâtre de Lorient, accueille tous les ans environ 130 représentations, pour une capacité d'un peu plus de 1 000 spectateurs. Il est complété par des infrastructures plus réduites dans différents quartiers de la ville, comme le Théâtre de la Chimère, et les salles de La Balise (quartier de Kervénanec), Le City et Le Scénith (quartier de Bois du château)[143]. L'équipement le plus récent, destiné aux musiques contemporaines, l'Hydrophone, ouvre en 2019 dans une des alvéoles de la base sous-marine de Lorient[144].

La ville dispose aussi d'une petite dizaine de galeries d'art. La plus grande d'entre elles, la Galerie du Faouëdic, est située dans une aile de la mairie. Son offre est complétée par des structures publiques (Le Lieu, ou encore la galerie d'art de l'école européenne supérieure d'art de Bretagne) ou privées (Keroman, atelier 13…)[145]. Le quartier de Keroman/Kergroise connait aussi une activité importante de street art, avec de nombreuses réalisations visibles sur les murs des friches du quartier[146], et d'autres structures comme l'Hôtel Gabriel peuvent accueillir ponctuellement des expositions[147].

Plusieurs musées sont aussi présents à Lorient. Dans l'enceinte de la base sous-marine de Lorient sont regroupés le musée sous-marin du Pays de Lorient ainsi que le sous-marin « La Flore », et des visites guidées de la base de sous-marins sont aussi organisées. À proximité immédiate est située la Cité de la Voile Éric Tabarly, destinée à la navigation à voile[148].

La ville dispose aussi d'un réseau de 3 médiathèques municipales, auxquelles se rajoutent des bibliothèques universitaires[149], mais aussi 2 services d'archives (municipales, et de la Marine nationale)[148].

Gastronomie

La ville est à l'origine de plusieurs recettes originales. Le Kari Gosse, mélange d'épices venant des Indes, est créé à la fin du XIXe siècle dans la ville, et accompagne les produits de la mer[150]. À la même époque est aussi créé dans la région lorientaise, à Port-Louis, le « gâteau Lorientais », connu depuis sous le nom de gâteau breton, et popularisé dès ses origines par les boulangeries de la ville[151].

Les produits de la mer sont aussi présents dans la cuisine locale, du fait de l'activité du port de pêche de Keroman. La ville est notamment le premier port de langoustines de France, et celle-ci est une des spécialités de la ville, aux côtés du merlu pour les poissons. La Cotriade, soupe de poisson à partir des restes invendus de la pêche est aussi notable à Lorient[152].

Culture bretonne

La ville de Lorient est le centre d'une variété dialectale du breton vannetais, le breton bas-vannetais, historiquement parlé dans la ville et une quinzaine d'autres villes voisines. Si des locuteurs sont toujours présents dans la région lorientaise, ceux-ci sont essentiellement présents dans des zones rurales, et la transmission familiale semble s'être arrêtée autour de la Seconde Guerre mondiale. De par l'attractivité de la ville, des locuteurs d'autres variétés dialectales sont aussi présents, en plus grand nombre[153]. Des actions de préservations sont cependant mises en place pour assurer la préservation du breton dans la ville. L'adhésion à la charte Ya d’ar brezhoneg a été votée par le conseil municipal le et la commune a reçu le label de niveau 1 de la charte ce même jour[154]. La ville dispose depuis 1978 d'une école primaire Diwan, qui scolarise 93 élèves en 2018[155].

Le costume breton propre à la ville se distingue par plusieurs attributs. Le costume féminin, dont l'usage est recensé historique dans 29 communes autour de Lorient, est apparu autour des années 1870. La coiffe est composée de deux parties : un béguin, emprisonnant les cheveux, et des ailettes de dentelles. Les deux parties sont fixées entre elles par des épingles. Le costume féminin comporte aussi un tablier, qui peut être aussi brodé ou peint de motifs floraux ou décoratifs[156].

Dans le domaine artistique, la ville héberge trois cercles celtiques destinés aux danses bretonnes : le cercle « Brizeux », « Bugale en Oriant », et « Armor-Argoat »[157]. Deux bagads sont aussi associés à Lorient, le Bagad Sonerien An Oriant et le bagad de Lann-Bihoué[158]. Des groupes comme Djiboudjep (chants de marins)[159] ou Soldat Louis (rock celtique) sont aussi originaires de la ville[160].

Une cinquantaine d'associations œuvrant pour la culture bretonne sont au total recensées dans la ville, et sont regroupées au sein de l'association « Emglev bro an Oriant »[161].

Héraldique et devise

.svg.png.webp)

Les armoiries de la ville de Lorient furent fixées en 1744 : Un écu de gueules à un vaisseau d'argent voguant sur une mer de sinople et un soleil d'or se levant derrière des montagnes d'argent, posées au flanc droit de l'écu et un franc-canton d'argent semé de mouchetures d'hermines de sable. L'écu ayant un chef d'azur semé de besants d'or et surmonté d'un triton au naturel, ayant le bas du corps en forme de poisson, tenant de la main droite une corne d'abondance, et de la gauche une coquille en forme de cornet, qu'il porte à sa bouche pour servir de trompe. Les montagnes représentent l'exploitation de kaolin ; le soleil fait référence au navire le Soleil d'Orient, et les hermines la Bretagne.

À partir de ce blason a été élaboré un drapeau utilisé notamment par le Bagad Sonerien An Oriant.

La devise de Lorient est Ab Oriente Refulget, « C'est de l'Orient qu'elle resplendit » ou encore « De L'Orient resplendit la lumière »[162].

Lorientais célèbres et personnalités

Lorient a été la terre d'accueil, de passage ou de naissance de nombreuses personnalités, ayant eu une notoriété nationale ou ayant marqué l’histoire locale. Y sont nés le poète Auguste Brizeux, l'actrice Marie Dorval, la libraire fouriériste Caroline Aubrée, les hommes politiques Jules Simon et Jean-Yves Le Drian, l'ingénieur Henri Dupuy de Lôme ou bien encore le sportif Christian Gourcuff.

Notes et références

Notes

- Prononciation en français de France retranscrite selon la norme API.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Prononciation en breton KLT retranscrite selon la norme API.

- Par convention dans Wikipédia, le principe a été retenu de n’afficher dans le tableau des recensements et le graphique, pour les populations légales postérieures à 1999, que les populations correspondant à une enquête exhaustive de recensement pour les communes de moins de 10 000 habitants, et que les populations des années 2006, 2011, 2016, etc. pour les communes de plus de 10 000 habitants, ainsi que la dernière population légale publiée par l’Insee pour l'ensemble des communes.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- E. Colin, Jean-Philippe Tranvouez, « Lorient, la ville aux cinq ports », dans France 3 Bretagne, le 16 décembre 2013, consulté sur france3-regions.francetvinfo.fr le 21 août 2019

- Voir Ploemeur sur les archives départementales du Morbihan.

- Résumé extrait de l'article Histoire de Lorient.

- C. Lorenz, Géologie des pays européens : France, Belgique, Luxembourg, Éditions Dunod, , p. 135.

- [PDF] F. Béchennec, B. Hallégouët, D. Thiéblemont, I. Thinon, avec la collaboration de A. Cocherie, C. Guerrot, F. Lucassou, Notice explicative de la feuille Lorient (383) à 1/50 000e, BRGM, 2012, p. 18.

- Focus sur le trafic routier au Pays de Lorient, Agence d'Urbanisme, de Développement Économique et Technopole du Pays de Lorient, consulté sur audelor.com le 21 août 2019

- Les routes du Morbihan, en chiffres, Département du Morbihan, consulté sur morbihan.fr le 21 août 2019

- « Plan du réseau régional BreizhGo », sur breizhgo.bzh (consulté le ).

- arret Ouibus à Lorient, Ouibus, consulté sur fr.ouibus.com le 21 août 2019

- arret Flixbus à Lorient, Flixbus, consulté sur flixbus.fr le 21 août 2019

- « CTRL » (consulté le ).

- Le Triskell en chiffres, Lorient agglomération, consulté sur triskell.caplorient.fr le 21 août 2019

- Le pays de Lorient en chiffre, édition 2017, Lorient Agglomération, consulté sur lorient-agglo.bzh le 20 août 2019

- Régis Nescop, « Aéroport de Lorient Bretagne Sud. Le trafic redécolle. », dans Le Télégramme, le 22 mai 2019, consulté sur letelegramme.fr le 24 août 2019

- Thierry Creux, « Aéronautique navale. Lann-Bihoué ouvre ses portes dimanche », dans Ouest-France, le 6 juin 2018, consulté sur ouest-france.fr le 24 août 2019

- Hervé Chambonnière, « Aéroports bretons. Nuages noirs à l'horizon », dans Le Télégramme, le 8 décembre 2014, consulté sur letelegramme.fr le 24 août 2019

- « Kergroise. « Sept escales de paquebots annoncés [sic] en 2019 », sur Le Télégramme, .

- « Lorient. Le trafic du port de commerce en hausse de 7,67 % », dans Le Télégramme, le 30 janvier 2019, consulté sur letelegramme.fr le 20 août 2019

- « Typologie urbain / rural », sur observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Lorient », sur insee.fr (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Lorient », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Les communes soumises à la loi littoral. », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr, (consulté le ).

- « La loi littoral », sur collectivites-locales.gouv.fr (consulté le ).

- « Loi relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral », sur cohesion-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole) », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Chiffres clés - Logement en 2016 à Lorient », sur insee.fr (consulté le ).

- « Chiffres clés - Logement en 2016 dans le Morbihan », sur insee.fr (consulté le ).

- « Chiffres clés - Logement en 2016 dans la France entière », sur insee.fr (consulté le ).

- « L’origine du nom de Lorient », sur Trois-Ponts!, (consulté le ).

- « Lorient », sur fr.wiktionary.org (consulté le ).

- Chaumeil 1939, p. 66.

- Chaumeil 1939, p. 67.

- Chaumeil 1939, p. 68.

- Chaumeil 1939, p. 69.

- Chaumeil 1939, p. 70.

- René Estienne, « Les archives des compagnies commerciales et la traite : l’exemple de la Compagnie des Indes », Service historique de la Défense, Lorient, janvier 2009, 19p. , p. 16, consulté sur memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr le 6 juin 2011.

- Chaumeil 1939, p. 71.

- Chaumeil 1939, p. 73.

- Chaumeil 1939, p. 72.

- Chaumeil 1939, p. 74.

- Chaumeil 1939, p. 75.

- Chaumeil 1939, p. 76.

- Chaumeil 1939, p. 77.

- Danièle Donnet-Vincent : La Fin du bagne

- Frédérique Joannic-Seta : Le bagne de Brest: Naissance d'une institution carcérale au siècle des Lumières

- Michel Pierre : Le temps des bagnes 1748-1953

- M. Bernard, « Lamblardie (Antoine-Élie) », dans Prosper Levot, Alfred Doneaud, Les gloires maritimes de la France: notices biographiques sur les plus célèbres marins, découvreurs…, Paris, Arthus Bertrand, (lire en ligne), p. 279.

- Chaumeil 1939, p. 80.

- Chaumeil 1939, p. 79.

- Chaumeil 1939, p. 78.

- Berthe Morisot, Washington

- Annales de Bretagne. Abrégés d'histoire de Lorient, de la fondation (1666) à nos jours (1939), page 80

- Chaumeil 1939, p. 81.

- Bertrand Frélaut, « Les Italiens dans le Morbihan de 1879 à 1939 : un cas de « petite immigration » », Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, vol. 109, no 4, , p. 99-112 (lire en ligne).

- Max Lagarrigue, Comment les Français vivent-ils les bombardements alliés ?, in 99 questions… La France sous l'occupation, Montepellier, CNDP, 2007.

- « Libération de la poche de Lorient », sur le site cheminsdememoire.gouv.fr., consulté le 7 mai 2009

- Jean-Louis Molle, Le Trois-mâts carré Duchesse Anne, ex voilier-école allemand Grossherzogin Elisabeth, Punch Éditions, mai 1999, p. 86 et Daniel Le Corre, Décadence et grandeur de la Duchesse Anne, in Chasse-marée (revue), 1997, no 107, p. 47.

- Nicole Bruté de Rémur, art. cit. en bibliographie.

- « Tous les jeux de données de 1965 à 2012 au format XLS en une archive » [xls], sur data.gouv.fr (consulté le ).

- « Résultats de l'élection présidentielle de 1995 dans la commune de : Lorient », sur www.politiquemania.com (consulté le ).

- « Résultats de l'élection présidentielle 2002 », sur interieur.gouv.fr (consulté le ).

- « Résultats de l'élection présidentielle 2007 », sur interieur.gouv.fr (consulté le ).

- « Résultats de l'élection présidentielle 2012 », sur interieur.gouv.fr (consulté le ).

- « Résultats de l'élection présidentielle 2017 », sur interieur.gouv.fr (consulté le ).

- « VIDÉO. Le maire de Lorient élu et le conseil municipal installés [sic] », sur Ouest-France, (consulté le ).

- Le Conseil municipal

- Pays de Lorient

- Gourlay 2004, p. 60.

- Le Bouëdec 2019, p. 7.

- Pierre-Yves Lautrou, « Deux villes, deux mondes », sur L'Express, (consulté le ).

- Matthieu Noli, « Lorient et Vannes sœurs ennemies », sur Le Point, (consulté le ).

- « Les jumelages à Lorient aujourd’hui », Ville de Lorient (consulté le ).

- Ville de Lorient : guide découverte, p. 14.

- « Coopération décentralisée », Ville de Lorient (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Commune de Lorient (56121) », (consulté le ).

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Département du Morbihan (56) », (consulté le ).

- « Circonscription de Lorient », sur ac-rennes.fr (consulté le ).

- « Les archives du calendrier scolaire », sur education.gouv.fr (consulté le ).

- Écoles maternelles publiques, Ville de Lorient, consulté sur lorient.bzh le 6 juillet 2019

- Écoles élémentaires publiques, Ville de Lorient, consulté sur lorient.bzh le 6 juillet 2019

- Écoles privées, Ville de Lorient, consulté sur lorient.bzh le 6 juillet 2019

- « Lorient. Une rentrée scolaire sans anicroche », dans Le Télégramme, le 4 septembre 2018, consulté sur letelegramme.fr le 6 juillet 2019

- Collèges et lycées, Ville de Lorient, consulté sur lorient.bzh le 6 juillet 2019

- « Enseignement supérieur : le pays de Lorient scruté », dans Ouest-France, le 30 mars 2018, consulté sur www.ouest-france.fr le 30 mars 2018

- Les territoires de démocratie en santé en Bretagne, Agence régionale de santé de Bretagne, 24 janvier 2018, consulté sur bretagne.ars.sante.fr le 17 août 2019

- Philippe Leblanche, Équipements de santé et fonctions médicales du pays de Lorient, Agence d'Urbanisme, de Développement Économique et Technopole du Pays de lorient, no 108, novembre 2018, p. 64, (ISSN 2118-1632), consulté sur audelor.com le 17 août 2018

- « Lorient (56). Le Scorff, « hôpital du XXIe siècle » », sur Ouest-France, (consulté le ).

- « Centre aquatique du Moustoir » [PDF], sur lorient.fr, (consulté le ).

- Base nautique de Lorient.

- « Palais des Sports de Kervaric », Office des Sports de Lorient (consulté le ).

- Ville de Lorient, service des sports, septembre 2018, consulté sur fr.calameo.com le 17 août 2019

- « Associations sportives », Office des Sports de Lorient (consulté le ).

- Lorient : ville la plus sportive de France en 2010 !

- L'Histoire des merlus, FC Lorient, consulté sur fclweb.fr le 17 août 2019

- L'historique du CEP Lorient BasketBall, CEP basket-ball, consulté sur cep-lorient-basket.com le 17 août 2018

- « Pôle course au large de Lorient : création d´un centre d´affaires HQE dédié au nautisme », Voile News, 2 novembre 2009, consulté sur voilesnews.fr le 25 juillet 2012

- Philippe Elies, « Volvo Ocean Race. Dongfeng : bye bye Lorient ! », dans Le Télégramme, le 30 juillet 2017, consulté sur letelegramme.fr le 17 août 2019

- Lorient dans le Tour de France depuis 1947, Le dico du Tour, consulté sur ledicodutour.com le 17 août 2019

- « Voile. La Volvo Ocean Race fera escale à Lorient du 9 juin au 17 juin 2015 », dans ouest-France, le 10 juillet 2013, consulté sur ouest-france.fr le 17 août 2019

- « Lorient. La rédaction d’Ouest-France mercredi matin à l’UBS », dans Ouest-France, le 22 février 2016, consulté sur ouest-france.fr le 17 août 2019

- Lorient Mag pdf [PDF].

- Mentions Légales, JaimeRadio, consulté sur jaimeradio.fr le 17 août 2019

- « RCF Sud Bretagne. La radio chrétienne surfe sur la joie », dans Le Télégramme, le 7 janvier 2015, consulté sur letelegramme.fr le 17 août 2019

- « Lorient. TV Breizh fait ses cartons », sur Ouest-France, (consulté le ).

- « Télévision locale. Ty Télé : Le Télégramme et ses partenaires à la manœuvre », dans Le Télégramme, 26 novembre 2012, consulté sur letelegramme.com le 26 novembre 2012

- « Lorient. France 3 déménage à Lorient-la Base. », dans Ouest-France, le 20 novembre 2019, consulté sur ouest-france.fr le 23 novembre 2019

- Diocèse de Vannes

- Gourlay 2004, p. 213.

- Gourlay 2004, p. 212.

- Pompes funèbres

- « La base Fusco fait peau neuve », sur Le Telegramme, (consulté le )

- Pauline Decker, « Entretien. Pauvreté à Lorient : « La ghettoïsation ne favorise pas l’insertion » », sur Ouest-France, (consulté le ).

- « Chiffres clés - Revenus et pauvreté des ménages en 2019 à Lorient », sur INSEE (consulté le ).

- « Chiffres clés - Revenus et pauvreté des ménages en 2019 dans le Morbihan », sur INSEE (consulté le ).

- Estimation 2003 tirée de la publication Lorient en chiffres 2005 http://www.audelor.com

- Nadine Boursier, « Fonderie de Bretagne à Caudan : un fonds d’investissement allemand choisi comme repreneur », Journal Ouest-France, (lire en ligne, consulté le ).

- Les quais

- Charles Josse, « À Lorient, le maritime pèse 12 000 emplois », Ouest-France, pages Lorient, , consulté sur ouest-france.fr le .