Pont-Scorff

Pont-Scorff [pɔ̃skɔʁf] est une commune française située dans le département du Morbihan, en région Bretagne. Historiquement, elle fait partie du pays vannetais et du Kemenet-Héboé.

| Pont-Scorff | |

Les rives du Scorff ; à l'arrière-plan le "Pont Saint-Jean", dit aussi "Pont Romain". | |

.svg.png.webp) Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Bretagne |

| Département | Morbihan |

| Arrondissement | Lorient |

| Intercommunalité | Lorient Agglomération |

| Maire Mandat |

Pierrik Névannen 2020-2026 |

| Code postal | 56620 |

| Code commune | 56179 |

| Démographie | |

| Gentilé | Scorvipontain, Scorvipontaine ou Scorffipontais, Scorffipontais |

| Population municipale |

3 897 hab. (2020 |

| Densité | 166 hab./km2 |

| Population agglomération |

184 853 hab. |

| Géographie | |

| Coordonnées | 47° 50′ 06″ nord, 3° 24′ 07″ ouest |

| Altitude | 30 m Min. 2 m Max. 72 m |

| Superficie | 23,5 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Unité urbaine | Pont-Scorff (ville isolée) |

| Aire d'attraction | Lorient (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Guidel |

| Législatives | Sixième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | http://www.pont-scorff.fr |

Géographie

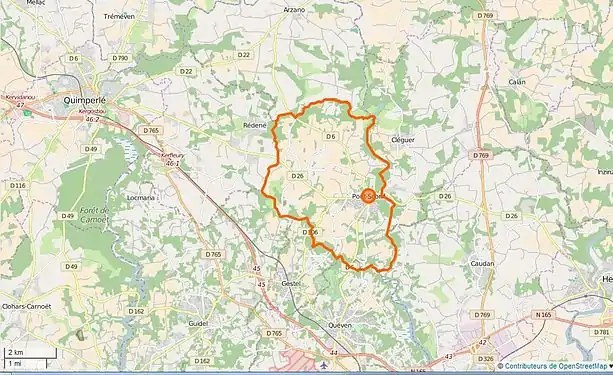

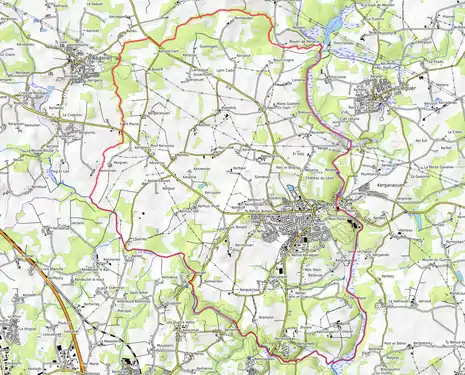

Localisation et communes limitrophes

La ville de Pont-Scorff est situé à vol d'oiseau à 9,7 km au nord de la ville de Lorient, à 11,6 km à l'est de la ville de Quimperlé et à 9,8 km à l'ouest de la ville d'Hennebont.

|

Relief

L'altitude varie de 2 à 72 m. Au Bas-Pont-Scorff, une « falaise » abrupte tombe au pied de la rivière du Scorff[1]. Le Haut-Pont-Scorff est construit sur un plateau sur le sommet de cette falaise.

|

Hydrographie

Le Scorff et le Scave sont les deux principaux cours d'eau de la commune. Le Scorff est un fleuve côtier qui borde la commune à l'est et matérialise la limite avec les communes de Cléguer et de Caudan. Le quartier du Bas-Pont-Scorff, situé sur la rive opposée du Scorff, dépend ainsi administrativement de la commune de Cléguer bien qu'il constitue un faubourg du bourg de Pont-Scorff. Le Scave est un affluent de la rive gauche du Scorff. Son cours, long de 14,2 km, matérialise au sud la limite avec les communes de Gestel et Quéven. À partir du bourg de Pont-Scorff, les effets de la marée commencent à se faire sentir et le lit du Scorff commence à s'élargir pour former un estuaire.

Le Scorff en amont du "Pont Neuf", lequel est visible à l'arrière-plan (communes de Pont-Scorff et Cléguer).

Le Scorff en amont du "Pont Neuf", lequel est visible à l'arrière-plan (communes de Pont-Scorff et Cléguer). Le Sorff à Pont-Scorff : vue vers l'amont depuis le "Pont Saint-Jean" ("Pont Romain").

Le Sorff à Pont-Scorff : vue vers l'amont depuis le "Pont Saint-Jean" ("Pont Romain"). Le Scorff à Pont-Scorff près du Ronse.

Le Scorff à Pont-Scorff près du Ronse. Mouettes rieuses sur le Scorff (photographie prise depuis le sentier piétonnier longeant la rive droite du Scorff entre le bourg de Pont-Scorff et le manoir de Saint-Urchaut).

Mouettes rieuses sur le Scorff (photographie prise depuis le sentier piétonnier longeant la rive droite du Scorff entre le bourg de Pont-Scorff et le manoir de Saint-Urchaut). Le Scorff et le manoir de Saint-Urchaut vus depuis le Rocher du Corbeau.

Le Scorff et le manoir de Saint-Urchaut vus depuis le Rocher du Corbeau.

L'espace naturel de la vallée du Scorff aux abords de Saint-Urchaut [Saint-Urchaud] est ponctué de roselières. La vallée, élargie et en pente moins forte à cet endroit, présente des paluds qui furent par le passé, jusque vers le milieu du XXe siècle, exploités par les agriculteurs, car ces zones humides fournissaient un fourrage abondant et de qualité ; progressivement abandonnées, eles ont tendance à se boiser.

La vallée du Scorff en aval de Saint-Urchaut est très encaissée ; le Rocher du Corbeau, situé appproximativement à l'endroit où l'eau de mer remonte lors des marées, forme un a-pic impressionnant haut d'une vingtaine de mètres ; ce promontoire, occupé par l'homme depuis au moins le Moyen Âge, montre des fossés qui témoignent encore de l'existence d'une forteresse de nos jours totalement disparue à cet endroit qui offre une vue sur la vallée plus évasée située à son amont et notamment sur le manoir de Saint-Urchaut[2].

Le promontoire du Rocher du Corbeau.

Le promontoire du Rocher du Corbeau.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[3]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[4].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[7] complétée par des études régionales[8] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Lorient-Lann Bihoue », sur la commune de Quéven, mise en service en 1952[9] et qui se trouve à 5 km à vol d'oiseau[10] - [Note 4], où la température moyenne annuelle évolue de 11,6 °C pour la période 1971-2000[11], à 12 °C pour 1981-2010[12], puis à 12,2 °C pour 1991-2020[13].

Les ponts et moulins de Pont-Scorff

Deux ponts permettent de traverser le Scorff : le plus ancien est le "Pont Saint-Jean", dit aussi "Pont Romain", car il se trouve sur le tracé de l'ancienne voie romaine allant de Darioritum (Vannes) à Quimperlé. C'était encore le seul lieu de passage à l'époque médiévale, puis à l'époque moderne, permettant aussi de relier le Haut Pont-Scoff (en Pont-Scorff) et le Bas Pont-Scorff (en Cléguer). Il doit son nom de "Pont Saint-Jean" à la proximité d'une aumônerie (disparue) et d'une chapelle, dont l'existence est attestée en 1160, édifiées par les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Quelques vestiges d'une chapelle datant du XVIe siècle sont encore visibles (le chevet et une rangée de trois arcades). Dans son état actuel ce pont est constitué de quatre arches datant du XVIIIe siècle et de trois piles datant des XVIe et XVIIe siècles renforcées côté amont par des avant-becs en forme d'éperon ; le parapet date du XIXe siècle[2].

Ce pont a longtemps séparé deux mondes opposés : celui des pêcheurs du Bas-Pont-Scorff (en Cléguer), qui sont longtemps restés fidèles à la langue bretonne et celui des paysans et des petits bourgeois du Haut Pont-Scorff, pour qui les rives du Scorff n'étaient qu'un lieu de loisirs et devenus francophones plus tôt.

Le Scorff vu vers l'aval sous une arche du "Pont Neuf" et le canal de dérivation du "Moulin Maria".

Le Scorff vu vers l'aval sous une arche du "Pont Neuf" et le canal de dérivation du "Moulin Maria". La station de salmonidés dite du "Moulin des Princes", dépendant de l'INRA et située à proximité du "Pont Neuf" (désormais fermée).

La station de salmonidés dite du "Moulin des Princes", dépendant de l'INRA et située à proximité du "Pont Neuf" (désormais fermée). Le "Pont Saint-Jean" (dit aussi "Pont Romain") sur le Scorff, vu côté amont.

Le "Pont Saint-Jean" (dit aussi "Pont Romain") sur le Scorff, vu côté amont. Le "Pont Saint-Jean" (dit aussi "Pont Romain") sur le Scorff, vu côté amont.

Le "Pont Saint-Jean" (dit aussi "Pont Romain") sur le Scorff, vu côté amont.

Un deuxième pont, dit "Pont-Neuf", a été construit en 1851 ; il est depuis cette date sur l'axe routier le plus emprunté (actuelle D 26), notamment pour se rendre de Quimperlé à Hennebont.

Une passerelle a été construite en aval de Pont-Scorff pour les piétons à hauteur du Bois de Pistol et de la station d'épuration ; cette passerelle, près de laquelle se trouve un parking de 120 places situé rive gauche, donne accès au sentier piétonnier de la rive droite du Scorff[14].

Le "Moulin Maria", situé côté Cléguer sur la rive gauche du Scorff, tournait déjà au XIIIe siècle. Le "Moulin des Princes" est appelé ainsi car il appartenait à la famille des princes de Rohan-Guémené. Détruit par un incendie en 1894, il fut alors transformé en restaurant de luxe ("Hostellerie André Michaux") avant de devenir une simple auberge. Il devint par la suite un lieu de rendez-vous de pêcheurs de truites et de saumons, avant d'être racheté en 1997 par Cap l'Orient qui en a fait l'"Odyssaum", consacré au saumon sauvage et à la biodiversité, mais cet espace d'exposition a fermé ses portes en 2017[15].

Paysages et habitat rural

![Four à pain de la ferme de Saint-Urchaut [Saint-Urchaud].](https://img.franco.wiki/i/066_Rives_du_Scorff_Four_%C3%A0_pain.jpg.webp) Four à pain de la ferme de Saint-Urchaut [Saint-Urchaud].

Four à pain de la ferme de Saint-Urchaut [Saint-Urchaud].

Urbanisme

Typologie

Pont-Scorff est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 5] - [16] - [17] - [18]. Elle appartient à l'unité urbaine de Pont-Scorff, une unité urbaine monocommunale[19] de 3 744 habitants en 2017, constituant une ville isolée[20] - [21].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Lorient, dont elle est une commune de la couronne[Note 6]. Cette aire, qui regroupe 31 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[22] - [23].

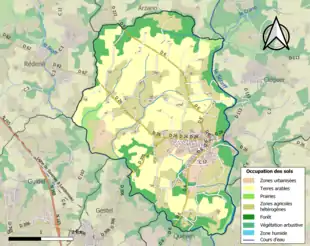

Occupation des sols

Le tableau ci-dessous présente l' occupation des sols de la commune en 2018, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC).

| Type d’occupation | Pourcentage | Superficie (en hectares) |

|---|---|---|

| Tissu urbain discontinu | 8,1 % | 187 |

| Décharges | 1,3 % | 29 |

| Terres arables hors périmètres d'irrigation | 42,9 % | 996 |

| Prairies et autres surfaces toujours en herbe | 2,4 % | 56 |

| Systèmes culturaux et parcellaires complexes | 22,5 % | 523 |

| Surfaces essentiellement agricoles interrompues par des espaces naturels importants | 4,3 % | 99 |

| Forêts de feuillus | 14,3 % | 333 |

| Forêts mélangées | 4,2 % | 97 |

| Source : Corine Land Cover[24] | ||

Toponymie

De pont et Scorff : « pont sur le Scorff »[25].

En breton, Pont-Skorf. Prononcé Pouskorn localement.

Lesbin (aussi orthographié Lesbien, Lesbiens ou Lesben), lieu-dit de Pont-Scorff, est dédié à saint Aubin, évêque d'Angers. On donne dès lors pour étymologie à ce mot en langue bretonne Lez-Albin ("Cour d'Albin"), qui serait devenu par raccourci Lesbin[26].

Histoire

Moyen Âge

La première mention de la paroisse de Pont-Scorff date de 1235.

Aux XIIe siècle et XIIIe siècle, Pont-Scorff était le siège de la juridiction seigneuriale de la Roche-Moisan dont le château se trouvait sur la rive droite du Scorff à Arzano et dont la seigneurie comprenait les paroisses d'Arzano, Guilligomarc'h, Rédéné, Groix, Gestel, Quéven, Ploemeur, Meslan et Pont-Scorff. En 1382, à la fin de la Guerre de succession de Bretagne, le duc de Bretagne Jean IV fit don de la Roche-Moisan au vicomte Jean Ier de Rohan, membre de la famille des Rohan-Guémené[28].

Pont-Scorff est connu pour des faits liés à la Peste noire ou Grande peste (XIVe siècle), laquelle fit quelque 30 000 morts de la région du Vannetais, dont beaucoup ont été enterrés à 300 mètres des berges du Scorff non loin de ce qui fut plus tard le manoir de Saint-Urchaut. Des vestiges en seraient encore visibles aujourd'hui.

Les maisons nobles de Lesbin-Pontscorff étaient en 1400 le manoir de Kerysien, appartenant au seigneur de Saint-Nouay et Puemenez, appartenant à Alain Jubin. En 1520 le Verger, à Louis de Lezlay ; Guilligant, à Jean Chef-du-Bois ; le Lezlay, à Louis de Lezlay ; Penmenech, à Charles Lucas[29]. Le manoir de Kerguélavant (alors appelé Kerquendaflen) est mentionné auusi comme terre noble en 1448.

La foire des Rois et des gages se tenait à Pont-Scorff, le . C'est à cette foire que l'embauchage des domestiques de campagne se faisait.

Temps modernes

Aux XVe et XVIe siècles, Lesbin est le siège d'une paroisse qui contient également deux trèves, Pont-Scorff et Gestel[30], ayant toutes les deux aussi les fonctions curiales[Note 7].

En 1511, Louis IV de Rohan-Guémené[Note 8] fait édifier, au lieu-dit Pont-Scorff (qui dépend alors de la paroisse de Lesbin) un manoir qui abrita un temps la sénéchaussée de la seigneurie de la Roche-Moysan, transféré par la suite par Charles de Rohan[Note 9] à Tréfaven en Ploemeur, sur la rive droite du Scorff[31]. L'actuelle "Maison des Princes", construite au début du XVIe siècle, fut le siège de la juridiction seigneuriale des Rohan-Guémené et servait aussi de prison ; elle abritait aussi les quatre plaids annuels de la sénéchaussée[28].

Dubuisson-Aubenay écrit en 1636 que « Pont Scorff est un assez gros bourg au pié [pied] duquel passe la rivière de Scorc [Scorff] (...) ; sur laquelle il y a un pont de pierre, à quatre arcades,jusques ausquelles montent, avec la marée, les bateaus de 12 et 15 tonneaus. La rivière est extrêmement petite quand la mer est retirée. Car elle n'a pas d'eau de largeur plus de 30 piés, et de profondeur 2 ou 3, au plus creux de cest endroit là »[32].

Un autre port de Pont-Scorff se trouvait à Saint-Urchaut, qui était aussi le port de la seigneurie de La Roche-Moysan. Une lettre de marque indique la construction à Saint-Urchaut d’un bateau (La Fortune) en 1650, avant même la création de la Compagnie des Indes[33]. Le seigneur Le Gall de Kermorgant y percevait des taxes sur le fert, mais fut condamné à détruire le barrage édifié sur le quai pour les percevoir en 1659[34].

Le manoir actuel de Kerguélavant est construit à l'emplacement d'un ancien manoir en 1683 par la Compagnie des Indes, mais a été considérablement modifié par la suite au cours des XVIIIe siècle et XIXe siècle[35].

En 1759 la paroisse de Pont-Scorff et sa trêve de Lesbin devaient chaque année fournir 32 hommes pour servir de garde-côtes[36].

Jean-Baptiste Ogée décrit ainsi Lesbin-Ponscorff en 1778 :

« Lesbins-Ponscorff, à peu de distance de la route d'Hennebon à Quimperlé ; à 11 lieues et demie à l'Ouest-Nord-Ouest de Vannes, son évêché ; à 28 lieues un tiers de Rennes et à 2 lieues trois-quarts de l'Orient, sa subdélégation? Cette paroisse ressortit à Hennebon et compte 2 400 communiants[Note 10], y compris ceux de Jestel, sa trève ; la cure est à l'alternative. Son territoire est coupé de ruisseaux qui coulent dans les vallons et qui se jettent partie dans la mer et partie dans la rivière d'Etcorff ; c'est un pays de montagnes [sic] et couvert, qui renferme des terres en labeur, des prairies et des landes ; on y fait du cidre[29]. »

Révolution française

À sa création en 1793 la commune est dénommée "Pont Scorff" et en 1801 "Pontscorf-Lesbein" (le siège de la mairie était à Pont-Scorff, celui de la paroisse à Lesbin) , avant que l'orthographe "Pont-Scorff" ne soit définitivement adoptée[37].

François-Xavier Joliclerc[Note 11], un humble paysan du Jura qui s'engagea dans les armées révolutionnaires dès 1791, fut affecté[Note 12] un temps à Pont-Scorff entre 1795 et 1796 ; il a laissé des lettres qui ont été publiées, écrivant notamment le dans une lettre à sa mère : « Nous sommes présentement cantonnés dans un village nommé Pont-Scorff, notre compagnie seulement, depuis le 2 vendémiaire [] (...) dans un pays de brigands [allusion aux Chouans], où il faut bien se tenir sur ses gardes »[38]. Son bataillon, réparti en cantonnements depuis Pont-Scorff jusqu'aux côtes de Lorient chassa les Chouans de cette région procurant « à ces contrées la paix et la tranquillité »[39].

La chapelle Saint-Jean et la maison appartenant alors à l'Ordre de Malte furent vendues à Monsieur Michaud comme bien national lors de la Révolution française[40].

Le XIXe siècle

Une demande faite par le conseil municipal de la commune de Lesbin-Pont-Scorff de rattacher à cette commune le Bas Pont-Scorff, qui fait partie de la commune de Cléguer, est refusée par le Conseil général du Morbihan en 1839[41].

Des troubles se produisirent le mercredi (jour du marché) à Pont-Scorff : des femmes malmenèrent un homme au service du maire, qui dût être protégé par des gendarmes, en raison de la cherté des subsistances aggravée par des spéculateurs ; quatre femmes furent emprisonnées à Lorient[42].

A. Marteville et P. Varin, continuateurs d'Ogée, décrivent ainsi Pont-Scorff en 1853 :

« Pontscorf : petite ville ; commune formée de l'ancienne paroisse de Lesbiens [en fait Lesbins], qu'elle a absorbé ; aujourd'hui cure de 2e classe ; bureau de poste ; brigade de gendarmerie à pied. (...) Principaux villages : Kervase, Lomener, Boterff, Kerlan, Kerganahome, Locqunolé, Kerbal, Resterzer, Kergel, le Lézèle, Kervaseve, Kervic-Inèle, Le Temple-Keriaquèle, Bremélin, Saint-Eurchaux-Brass, Penmané, Kerives, Le Cosquer. Château de Morvan. Superficie totale 2 314 hectares dont (...) terres labourables 849 ha, prés et pâturages 195 ha, bois 154 ha, vergers et jardins 23 ha, landes et incultes 961 ha, châtaigneraies 16 ha (...). Moulins de Saint-Jouan, de Zélé, du Prince, de Trémeur, de Boterff, à eau. Pontscorf est une petite ville qui, depuis 1790, a absorbé la paroisse dont jadis elle dépendait, et qui existe encore à environ 400 m au nord du chef-lieu actuel. Située sur la route départementale de Lorient à Brest, par Hennebont, et sur le Scorf, que l'on y traverse sur un pont, ainsi que l'indique suffisamment son nom, cette petite ville a dû prendre plus d'importance que son ancien chef-lieu, qui n'était pas en rapport avec la circulation. Pontscorf est divisé, pour ainsi dire, en deux parties, dites le Haut et le Bas-Pontscorf. La principale industrie de cette loclalité est la fabrication du pain ; plusieurs boulangeries en expédient à Lorient, par la voie d'eau. (...) Le pain de seigle qu'on fabrique dans cette petite ville a de la réputation dans son chef-lieu de sous-préfecture, et s'y vend sous le nom miche de Pontscorf. (...) Il y a foire le 7 janvier, les deuxièmes mardis de février, mars, avril; le 19 mai, le 25 juin, le 22 juillet, le 5 août, les deuxièmes mardis de septembre, octobre et novembre ; enfin le 9 décembre. Marché le mardi. Géologie : granite, notamment à Lesbiens. On parle le breton[26]. »

Jean l'Évangéliste Édouard Brouhet, baron de Saint-Martin[Note 13], fut propriétaire du manoir de Saint-Urchaut pendant quarante-cinq ans ; il fut à deux reprises maire de Pont-Scorff[43].

Une épidémie de choléra partie de Lorient en octobre 1865 concerna 16 malades (dont 6 morts) en 1866 à Pont-Scorff[44]. En 1886 c'est une épidémie de fièvre typhoïde qui fit 11 malades (dont 1 décès) à Pont-Scorff[45].

Un article publié en 1886 dans le journal La Lanterne indique que la municipalité réactionnaire de Pont-Croix a laissé la maison d'école dans un état de délabrement tel que les enfants sont privés de feu en hiver ; le sous-préfet, venu pour les opérations de tirage au sort des conscrits se plaignit d'être fort mal reçu, le maire récriminant contre la République[46].

En 1889 Benjamin Girard écrit que le bourg de Pont-Scorff a alors une population agglomérée de 743 habitants (la commune a alors en tout 1 833 habitants) ; « il s'y fait un commerce assez actif avec Lorient, où des bateaux de rivière apportent des bois de chêne et divers autres approvisionnements pour cette ville » ; il écrit aussi que l'ancienne chapelle de Saint-Jean, de forme rectangulaire, qui se compose d'une nef et de deux bas-côtés, qui est le plus vieil édifice de cette localité, a été convertie en brasserie[47].

L'ancienne hospitalerie de Saint-Jean de Jérusalem est détruite par un incendie en 1889. Une brasserie-malterie s'installe à sa place[40].

L'église paroissiale du Sacré-Cœur a été construite de 1892 à 1897 sur les plans de Armand Gassis, architecte à Châteaulin et Hervé, entrepreneur. Elle est construite en remplacement de la vieille chapelle Notre-Dame, sise rue Terrien à Pont-Scorff, vendue en 1896 pour financer la construction de la nouvelle église et aujourd'hui disparue. La 3e partie de l’église (le porche et le clocher) n’a jamais été réalisée par manque de ressources[48].

Vers la fin du XIXe siècle la cale du Bas Pont-Scorff, devenue plus accessible en raison de la destruction d'un écueil qui en gênait l'accès, supplanta le port de Saint-Urchaut ; ce cabotage de remontée de l'estuaire du Scorff a disparu dans le courant du XXe siècle en raison de l'essor du trafic routier.

La Belle Époque

La ligne de chemin de fer d'intérêt local des Chemins de fer du Morbihan (l'avant-projet date de 1885[49]) allant de Lorient à Plouay via Pont-Scorff (elle passait entre le bourg de Pont-Scorff et Lesbin) ouvrit le [50] ; la ligne fut prolongée jusqu'à Gourin en 1906. Cette ligne ferma le [51].

Le journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest indique dans son édition du que « des épidémies de fièvre typhoïde ayant éclaté dans les communes de Cléguer, Pont-Scorff et Plouay, aucune permission ou congé ne sera accordé pour aller dans ce[s] commune[s] »[52].

Le curé de Pont-Scorff vit son traitement [53] suspendu en pour avoir prêché et enseigné le catéchisme en breton[54].

Le de grandes fêtes en l'honneur d'Auguste Brizeux furent organisées à Pont-Scorff, avec la participation de Théodore Botrel[55].

La vallée du Scorff au pont Saint-Yves (carte postale A. Waron, vers 1915).

La vallée du Scorff au pont Saint-Yves (carte postale A. Waron, vers 1915). La vallée du Scorff à Pont-Scorff, vue d'ensemble du site (carte postale A. Waron, vers 1915).

La vallée du Scorff à Pont-Scorff, vue d'ensemble du site (carte postale A. Waron, vers 1915). Pont-Scorff : le moulin du Pont-Neuf (carte postale A. Waron, vers 1915).

Pont-Scorff : le moulin du Pont-Neuf (carte postale A. Waron, vers 1915). Pont-Scorff : le manoir de Saint-Urchaut vers 1915.

Pont-Scorff : le manoir de Saint-Urchaut vers 1915.

La Première Guerre mondiale

Le monument aux morts de Pont-Scorff porte les noms de 59 soldats et marins morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale. Parmi eux cinq sont des marins morts en mer (Pierre Le Goff lors du naufrage de l'aviso-torpilleur Casabianca, Édouard Bouëxel, lors du naufrage du cuirassé Suffren, Jean Le Gall lors du naufrage du croiseur cuirassé Amiral Charner , Louis Romuald lors du naufrage du cuirassé Danton et Noël Bienvenu, mort de maladie) ; quatre (Louis Le Flécher, François Le Jolis, Félix Le Scoulan et Hyacinthe Meltou) sont des soldats morts sur le front belge dès 1914 ; Auguste Granté est mort lors de la Bataille de Sedd-Ul-Bahr le ; la plupart des autres sont morts sur le sol français, à l'exception de Louis Quillien, tué à l'ennemi au Cameroun le [56].

Jean Jan est mort de maladie à Odessa (alors en Russie, le , donc après l'armistice ; deux marins sont morts en 1919, donc après la fin de la guerre : Jean Pogam, mort le à Venise et Pierre Carré, disparu en mer lors du naufrage du remorqueur Pluvier le , ainsi qu'un infirmier colonial, Henri Thiéry, mort de maladie le au Sénégal ; ils sont toutefois aussi indiqués sur la liste du monument aux morts[57].

Le monument aux morts de Pont-Scorff est édifié en 1919 par l'architecte Charles Chaussepied, la statuaire étant l'œuvre de René Quillivic[58]. En médaillon se trouve l'effigie d'Henri de Polignac, maire de Pont-Scorff, capitaine au 103e régiment d'infanterie, mort au champ d'honneur le à Aubérive (Marne).

L'Entre-deux-guerres

Une "Fête du Scorff et de la bruyère" était organisée chaque année au Bas Pont-Scorff (situé en fait dans la commune de Cléguer)[59].

L'incendie à Pont-Scorff de l'"Hôtel des Touristes" dans la nuit du 8 au provoqua 3 morts (l'hôtelier et ses deux enfants)[60].

Un notaire de Pont-Scorff, Ménez, fut arrêté en 1934 accusé de malversations et d'abus de confiance ; tous ses biens furent vendus à la suite d'une saisie judiciaire. L'affaire fit grand bruit dans la région[61].

Un monument à la mémoire du général de Langle de Cary, qui avait habité le manoir de Kerguélavant, est inauguré à Pont-Scorff le [62].

La Seconde Guerre mondiale

Le le conseil municipal de Pont-Scorff adresse à l'unanimité au maréchal Pétain « l'hommage de son loyalisme, de son admiration et de sa gratitude pour la grandeur d'âme et le courage dont il a fait preuve en prenant le pouvoir dans les circonstances tragiques que nous traversons »[63].

Guy Le Citol[Note 14] a été un résistant qui procéda à des actes de sabotage dans la base des sous-marins de Lorient avant de rejoindre les Forces françaises libres, d'être membre des Special Air Service et d'être parachuté en Bretagne ; fait prisonnier, il parvint à s'échapper du train qui l'emmenait en Allemagne et à rejoindre le front de Normandie [64].

Pont-Scorff subit de sérieuses destructions en 1944-1945, liés aux combats de la Poche de Lorient. Une plaque commémorative apposée sur le mur du "Jardin du Souvenir" énumère les noms de 25 victimes civiles dont 3 membres de la famille Duliscouet tués le et 10 victimes tuées en août ou septembre 1944[65] dont trois membres de la famille Salic tués le 7 août dans le hameau de Bivière et inhumés à Lesbin[66].

Un "Monument aux combattants Alliés de la Poche de Lorient" se trouve au carrefour de la D6 et de la route vers Keruisseau ; il porte l'inscription suivante : « A la mémoire des soldats Français et Américains- Volontaires FFI ou VIIe Bataillon - 4 th and 6 th Armored Division - 14e Rangers - IIIe Bataillon - 94 th and 66 th Infant. Division - 118e R.I. Qui autour de Lorient d'août 1944 à la capitulation ennemie le 10 mai 1945 ont combattu fraternellement unis et sont morts pour délivrer la France. Leurs camarades de combat de l'organisation de résistance de l'armée (O.R.A.) ont fait dresser cette pierre. - 20/11/1949 »[67].

Le monument aux morts de Pont-Scorff porte les noms de dix personnes mortes pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Parmi elles Jean Rivalain, matelot à bord du cuirassé Bretagne, tué lors de l'Attaque anglaise de Mers el-Kébir le ; Cyprien Le Cloirec, arrêté, puis déporté, après avoir blessé un soldat allemand lors d'une bagarre, mort au camp de concentration de Dora le ; Ange Elliot, sergent au 27e régiment d'infanterie coloniale, fusillé par les Japonais le au Tonkin[56].

L'après Seconde Guerre mondiale

Le 4 000cultivateurs manifestèrent à Pont-Scorff pour protester contre l'emprisonnement d'un ouvrier agricole qui n'avait pas pu acquitter une amende à laquelle il avait été condamné pour avoir transporté sans acquit 600 kilos de pommes à cidre en 1948[68].

Trois soldats (Pierre Gloannec, Joseph Le Bouard et Raymond Rouzo) originaires de Pont-Scorff sont morts pour la France pendant la Guerre d'Indochine[56].

Blasonnement

.svg.png.webp) |

Les armoiries de Pont-Scorff se blasonnent ainsi : |

|---|

Politique et administration

Liste des maires

Démographie

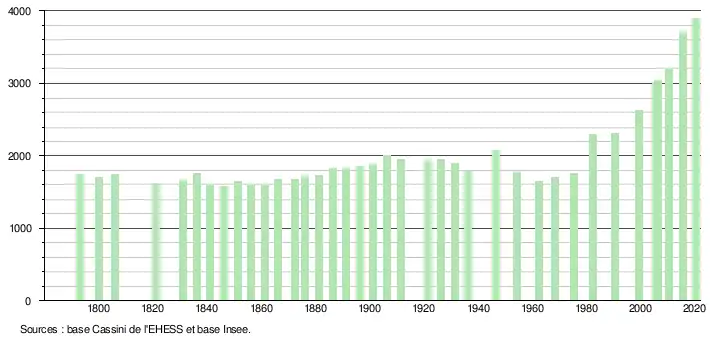

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[72]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[73].

En 2020, la commune comptait 3 897 habitants[Note 30], en augmentation de 8,16 % par rapport à 2014 (Morbihan : +3,12 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Langue bretonne

- L’adhésion à la charte Ya d’ar brezhoneg a été votée par le conseil municipal le .

- À la rentrée 2016, 62 élèves étaient scolarisés dans la filière bilingue publique (soit 13,8 % des enfants de la commune inscrits dans le primaire)[76].

Lieux et monuments

- Parc zoologique de Pont-Scorff, créé en 1973 sur environ 12 hectares. Après une période difficile ayant entraîné sa fermeture, le zoo rouvre le sous un nouveau nom : Les Terres de Nataé, et un nouveau projet militant pour la protectsion des espèces animales menacées et la préservation de la biodiversité[77].

- Maison des Princes de Rohan. Cette demeure datant du début du XVIe siècle a appartenu à la famille des Rohan-Guéméné. Le bâtiment est classé au titre des monuments historiques depuis 1932 et accueille désormais le siège de la mairie de Pont-Scorff.

- Manoir de Saint-Urchaut : bâti vers 1650 le long de la rive droite du Scorff, ce manoir a été surélevé d'un étage et prolongé par une remise dans la première moitié du XVIIIe siècle ; un avant-corps latéral avec toit en pavillon a été rajouté à la fin du XIXe siècle. Jean Grasset, maître-charpentier, qui construisit un bateau (La Fortune) aux cales de Saint-Trichaut entre 1650 et 1681, en fut probablement le premier propriétaire. Cette bâtisse, qui n'avait pas de cheminée et disposait de cinq portes, a servi initialement d'entrepôt.

Le manoir de Saint-Urchaut : vue extérieure d'ensemble.

Le manoir de Saint-Urchaut : vue extérieure d'ensemble. Ancien puits dans le parc du manoir de Saint-Urchaut.

Ancien puits dans le parc du manoir de Saint-Urchaut.

La chapelle Saint-Servais de Pont-Scorff : vue extérieure d'ensemble.

La chapelle Saint-Servais de Pont-Scorff : vue extérieure d'ensemble.

- Chapelle de Lesbin : en forme de croix latine, cette ancienne église paroissiale dédiée à saint Aubin, a conservé dans son enclos paroissial son cimetière. Elle a conservé certains éléments datant des 14e et 15e siècles (arcades de la croisée, fenêtres du chœur, fonts baptismaux). Le porche sud et la flèche datent du XVIIIe siècle et ses deux sacristies du XIXe siècle, mais elle a perdu son statut d'église paroissiale en 1892 lors de la construction de l'église de Pont-Scorff.

La chapelle, ancienne église paroissiale, de Lesbin (façade et clocher).

La chapelle, ancienne église paroissiale, de Lesbin (façade et clocher).

- La chapelle Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, située au Bas Pont-Scorff, est située dans la commune de Cléguer.

- Église paroissiale du Sacré-Cœur : dédiée au Sacré-Cœur de Jésus, cette église est située sur la place de la Maison des Princes. Elle est inscrite à l'Inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis le .

Église paroissiale du Sacré-Cœur, construite à la fin du XIXe siècle, vue extérieure d'ensemble.

Église paroissiale du Sacré-Cœur, construite à la fin du XIXe siècle, vue extérieure d'ensemble. Église paroissiale du Sacré-Cœur, de style néogothique, vue intérieure d'ensemble.

Église paroissiale du Sacré-Cœur, de style néogothique, vue intérieure d'ensemble. Église paroissiale du Sacré-Cœur : le chœur et le maître-autel.

Église paroissiale du Sacré-Cœur : le chœur et le maître-autel. Église paroissiale du Sacré-Cœur : statue de saint Aubin.

Église paroissiale du Sacré-Cœur : statue de saint Aubin. Église paroissiale du Sacré-Cœur : image de la Sainte Face montée sur un piédestal.

Église paroissiale du Sacré-Cœur : image de la Sainte Face montée sur un piédestal.

- Atelier d'Estienne, espace d'art contemporain du pays de Lorient. L'espace organise notamment une biennale d'art contemporain consacrée à la lumière, les Nuits de Lucie, ainsi qu'un parcours d'art contemporain estival, l'Art Chemin Faisant.

- Ateliers de métiers d'art. Pont-Scorff est labellisée "Ville et Métiers d'Art".

- Cour des Métiers d'Art. On y trouve des ateliers d'artisans créateurs, une boutique ainsi qu'une galerie d'art.

- Espace Pierre de Grauw. Espace d'art consacré au legs de l'artiste hollandais Pierre de Grauw à la ville de Pont-Scorff. L'Espace, ancienne mairie et école communale, a notamment été primé pour la réhabilitation de son bâtiment (prix régional des rubans du patrimoine 2013).

- L'Odyssaum (désormais fermé). Cet espace était destiné à la découverte du saumon sauvage, présent dans la rivière du Scorff. Une station de comptage des saumons y est notamment active.

- Quelques maisons anciennes.

Maisons anciennes de Pont-Scorff.

Maisons anciennes de Pont-Scorff. Maison ancienne de Pont-Scorff (largement restaurée).

Maison ancienne de Pont-Scorff (largement restaurée).

- La ferme de Saint-Urchaut.

La ferme de Saint-Urchaut (longère).

La ferme de Saint-Urchaut (longère). Le four à pain de la ferme de Saint-Urchaut.

Le four à pain de la ferme de Saint-Urchaut.

Événements et manifestations

- La commune accueille chaque année le marché de Noël parmi les plus fréquentés du département du Morbihan (au cours du deuxième week-end de décembre). Un feu d'artifice y est notamment organisé[78].

- L'Atelier d'Estienne organise une biennale d'art consacrée à la lumière au cours du mois de décembre, Les Nuits de Lucie. L'événement se déroule notamment dans les différentes chapelles de la commune. Au cours de la saison estivale se déroule aussi le parcours d'art contemporain L'Art Chemin Faisant.

- Festival Saumon. L'événement se déroule au cours du mois de juillet aux abords de la rivière du Scorff et autour du saumon sauvage, présent dans le Scorff. Autrefois organisé près de l'espace Odyssaum, la manifestation se déroule maintenant sur le site du manoir de Saint-Urchaut. Des animations gratuites telles que des concerts, des visites et ateliers à caractère scientifique et écologique, des spectacles ainsi qu'un feu d'artifice sont notamment organisés.

Personnalités liées à la commune

Nées sur le territoire de la commune

- Pierre Jules César Guyardet (1767-1813), général des armées de la République et de l'Empire.

- Armand Penverne (1926-2012), footballeur international puis entraîneur .

Ont vécu sur la commune

- Louis L'Hévéder (1899-1946), homme politique, Élu conseiller d’arrondissement (Pont-Scorff) en 1928

Décédées sur la commune

- Général Fernand Louis Armand Marie de Langle de Cary (1849-1927), officier militaire de la Première Guerre mondiale.

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[5].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[6].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- C'est-à-dire qu'elles disposaient chacune d'un curé et que baptêmes, mariages et enterrements pouvaient s'y dérouler.

- Louis IV de Rohan-Guémené, décédé en 1527.

- Charles II de Rohan-Guémené (1633-1699).

- Personnes en âge de communier.

- François-Xavier Joliclerc, né le à Froidefontaine (Jura), mort le à Froidefontaine.

- François-Xavier Joliclerc, fourier de la 4e compagnie, 7e bataillon du Jura, en cantonnement à Pont-Scorff.

- Jean l'Évangéliste Édouard Brouhet, né le à Wasigny (Ardennes), marié en premières noces à Adélaïde Tchitchagov, de la haute aristocratie russe, puis en secondes noces à Amélie-Scholastique-Elisa Laigneau, de Lorient, mort le au manoir de Saint-Urchaud en Pont-Scorff.

- Guy Le Citol, né en 1923 à Lorient, décédé en janvier 2020 à Pont-Scorff.

- Julien Kerjosse, né le à la Villeneuve en Pont-Scorff, mort le à Kermorvant en Pont-Scorff.

- Louis François Marie Le Cudon, né le à Pont-Scorff, mort le lors du - naufrage du Marie Thérèse entre Le Palais et Lorient.

- Jean-Marie Le Scouézec, né le au bourg de Plouay, mort le à Pont-Scorff.

- Jean Rodolphe, né vers 1770 à Bar-le-Duc (Meuse), mort le à Bivière en Pont-Scorff âgé de 69 ans.

- Julien Gourhaël du Runiou, né le au Faouët, mort le à Quimperlé

- Charles-Auguste Laporte, né le à Quéven, mort le à Pont-Scorff.

- Pierre-Louis Le Dain, né le à Pont-Scorff, mort le à Pont-Scorff.

- Auguste Laporte, né le à Pont-Scorff, mort le à Pont-Scorff.

- Mathurin Le Diberder, né le à Melrand, mort le à Pont-Scorff.

- Prince Henri de Polignac, né le à Paris (8e arrondissement), capitaine au 103e régiment d'infanterie, mort pour la France le à Auberive (Haute-Marne).

- Théophile Guyomar, né le à Pont-Scorff, mort le à Pont-Scorff.

- Adolphe Rialland, né le au bourg de Saint-Dolay, mort le à Pont-Scorff.

- Jean Janot, né le à Rouziers (Cantal), mort le à Pont-Scorff.

- Jean-Gabriel Le Montagner, né le à Locmaria en Guidel, décédé en 2012.

- Étienne Le Goff, né le à Pont-Scorff, mort le à Riantec.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- « Cléguer, patrimoine », sur http://www.cleguer.fr/ (consulté le ).

- D'après une notice d'information touristique située sur place.

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Bretagne », sur www.chambres-agriculture-bretagne.fr, (consulté le )

- « Station météofrance Lorient-Lann Bihoue - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Pont-Scorff et Quéven », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Lorient-Lann Bihoue - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Lorient-Lann Bihoue - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Lorient-Lann Bihoue - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Pont-Scorff. Passerelle sur le Scorff. Le projet soulève des craintes », Journal Le Télégramme, (lire en ligne, consulté le ).

- « Pont-Scorff. L'Odyssaum ferme la mort dans l'âme... », Journal Ouest-France, (lire en ligne, consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Pont-Scorff », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Lorient », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Données statistiques sur les communes de Métropole communes; Répartition des superficies en 44 postes d'occupation des sols (métropole) », sur CORINE Land Cover, (consulté le ).

- Hervé Abalain, Noms de lieux bretons, Éditions Jean-Paul Gisserot, (lire en ligne), p. 99.

- A. Marteville et P. Varin, Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne, t. 2, (lire en ligne), page 376.

- le site de la CTRL

- « Histoire de Pont-Scorff » (consulté le ).

- Jean-Baptiste Ogée, Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne, t. 2, (lire en ligne), pages 412-413.

- « Les paroisses de Lesbin, Pont-Scorff et Gestel », sur InfoBretagne.com (consulté le ).

- « Château de Tréfaven à Lorient », sur Infobretagne.com (consulté le ).

- François-Nicolas Baudot Dubuisson-Aubenay, Itinéraire de Bretagne en 1636, d'après le manuscrit original., t. 1, Nantes, 1898-1902 (lire en ligne), p. 128.

- « Michel Pothier a remonté l’Histoire de Saint-Urchaud », Journal Le Télégramme, (lire en ligne, consulté le ).

- D'après une notice d'information touristique située sur place, près du manoir de Saint-Urchaut.

- chateau-fort-manoir-chateau.eu .

- "Ordonnance... portant imposition pour la dépense annuelle de la garde-côte de Bretagne...", 1759, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97412315/f6.image.r=Pleuven?rk=107296;4

- « Pont-Scorff. Notice communale », sur cassini.ehess.fr (consulté le ).

- Frantz Funck-Brentano, Joliclerc, volontaire aux armées de la Révolution, ses lettres (1793-1796), (lire en ligne), pages 232-233.

- Académie florimontane (Annecy), « La Savoie militaire.. Armée française (1791-1900) », Revue savoisienne, , p. 125 (lire en ligne, consulté le ).

- L'inventaire du patrimoine culturel en Bretagne, « Chapelle et hôpital Saint-Jean - Etablissement conventuel d'hospitaliers de saint-Jean-de-Jérusalem, rue du Vieux pont (Pont-Scorff) », sur Bretania, (consulté le ).

- « Réunion de communes ou de portions de communes », Rapports du Préfet et délibérations du Conseil général / Conseil général du Morbihan, , p. 33 (lire en ligne, consulté le ).

- « Faits divers », Journal Le Courrier français, (lire en ligne, consulté le ).

- Loïc Tissot, « Pont-Scorff. Le manoir de Saint-Urchaut, hors du temps, au paysage « proustien » », Journal Ouest-France, (lire en ligne, consulté le ).

- Dr Alfred Fouquet, Compte-rendu des épidémies, des épizooties et des travaux des conseils d'hygiène du Morbihan, Vannes, (lire en ligne), pages 14 et 15.

- Dr Alfred Fouquet, Compte-rendu des épidémies, des épizooties et des travaux des conseils d'hygiène du Morbihan, Vannes, (lire en ligne), pages 26 et 27.

- « Une école dans le Morbihan », Journal La Lanterne, (lire en ligne, consulté le ).

- Benjamin Girard, La Bretagne maritime, Rochefort, impr. C. Thèse (lire en ligne), pages 362-363.

- « La chapelle du Sacré-Choeur de Jesus en Pont-Scorff », sur armorique.net (consulté le ).

- Conseil général du Morbihan, « Discussion de l'avant-projet de la ligne de Lorient à Gourin », Rapports du Préfet et délibérations du Conseil général / Conseil général du Morbihan, , p. 181 et suivantes (lire en ligne, consulté le ).

- « Les Chemins de fer dans le Morbihan », Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, (lire en ligne, consulté le ).

- « Recueil général des lois, décrets et arrêtés... », sur Gallica, (consulté le ), p. 150

- « Épidémies », La Dépêche de Brest et de l'Ouest, (lire en ligne, consulté le ).

- En vertu du Concordat de 1801, les prêtres étaient payés par l'État.

- Journal L'Ouest-Éclair, n° du 7 janvier 1903, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6398455/f3.image.r=Gourin?rk=17661032;2

- « Pont-Scorff. En l'honneur de Brizeux », Journal L'Ouest-Éclair, (lire en ligne, consulté le ).

- « Pont-Scorff. Monument aux morts », sur memorialgenweb.org, (consulté le ).

- « Pont-Scorff. Monument aux morts », sur memorialgenweb.org (consulté le ).

- http://fr.topic-topos.com/monument-aux-morts-pont-scorff

- « La Fête du Scorff et de la bruyère », Le Nouvelliste du Morbihan, (lire en ligne, consulté le ).

- « Un tragique incendie dans un hôtel à Pont-Scorff (Morbihan) », Journal L'Ouest-Éclair, (lire en ligne, consulté le ).

- « Me Jean Ménez ne possédait plus que 300 francs au moment de son arrestation », Journal Paris-Midi, (lire en ligne, consulté le ).

- J.-M. Simon, « Le général de Langle de Cary a son monument à Pont-Scoff », Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, .

- « Les hommages au maréchal Pétain », Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, (lire en ligne, consulté le ).

- « Nécrologie : Guy Le Citol, combattant héroïque de 39-45 », Journal Le Télégramme, (lire en ligne)

- « Pont-Scorff. Plaque commémorative aux victimes civiles », sur memorialgenweb.org, (consulté le ).

- « Seconde Guerre mondiale. J. Le Portz ne veut pas oublier », Le Télégramme, (consulté le ).

- « Pont-Scorff. Monument aux combattants Alliés de la Poche de Lorient », sur memorialgenweb.org, (consulté le ).

- « 4 000 cultivateurs manifestent à Pont-Scorff contre l'internement d'un ouvrier agricole », Journal Le Figaro, (lire en ligne, consulté le ).

- Colette Lagarde-Dubernat, Pont-Scorff : XIXe siècle, Lorient, Imprimerie Ollivier, , 151 p. (ISBN 978-2-916688-09-1).

- « Le maire de Pont-Scorff meurt empoisonné », Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, (lire en ligne, consulté le ).

- « Pont-Scorff. Pierrik Névannen, maire pour la sixième fois », sur Ouest-France, (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- (br) EOLAS, « Enseignement - Ofis Publik ar Brezhoneg », sur opab-oplb.org (consulté le ).

- Anne-Cécile Juillet, « À Pont-Scorff, les Terres de Nataé, un nouveau projet pour l'ancien zoo », Journal Le Télégramme, (lire en ligne, consulté le ).

- « Pont-Scorff. Un marché de Noël unique en son genre », Journal Ouest-France, (lire en ligne, consulté le ).

Voir aussi

Bibliographie

- Colette Lagarde-Dubernat, "PONT-SCORFF XIXe siècle", une histoire de Pont-Scorff au XIXe siècle; édition chez l'auteure. Pont-Scorff .

- Xavier Dubois, Histoire de Cléguer et du Bas Pont-Scorff, Éditions du Menhir, (sur le Bas Pont-Scorff).

- Si Pont-Scorff m'était conté, Mairie de Pont-Scorff, 1993, 2-9507334-0-9

Articles connexes

Liens externes

- Site de la mairie de Pont-Scorff

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- Pont-Scorff sur le site de l'Institut géographique national

- Monuments historiques, bâtiments et objets artistiques

- Les « objets immobiliers », « objets mobiliers », « illustrations », d'après l'Inventaire général du patrimoine culturel du ministère de la Culture

- Pont-Scorff sur topic-topos d'après l'ouvrage de Flohic éd., Le patrimoine des communes du Morbihan, sous la dir. de Michèle Bourret, Charenton-le-Pont, 1996, 2 vol. (Le patrimoine des communes de France, 56) ; nouv. éd. 2000 (ISBN 2-84234-107-4).

- Pont-Scorff sur Les Mégalithes du Monde