Service militaire en France

Le service militaire en France, ou service national français, est l'ensemble des responsabilités militaires légales dictées aux citoyens pour participer à la défense éventuelle du pays par les armes. Concrètement, il s'agit de la durée passée « sous les drapeaux », permettant d'assimiler une instruction militaire et, devant assurer ainsi à la nation d'avoir une force militaire garantissant, en temps de paix, les missions de sécurité à la charge de la France. Historiquement, le nom a évolué passant de conscription, à service militaire, puis à service national en 1965[1].

| Service militaire en France | |

| Création | |

|---|---|

| Dissolution | |

| Pays | |

| Allégeance | |

| Rôle | Ensemble des obligations militaires légales imposées aux citoyens pour contribuer à la défense éventuelle de leur pays par les armes. |

| Fait partie de | Ministère des armées |

| Ancienne dénomination | Conscription, Service militaire |

| Couleurs | Bleu, Blanc, Rouge |

| Devise | Liberté, Égalité, Fraternité |

| Commandant | Thierry Burkhard, chef d’État-Major des armées |

La loi Jourdan-Delbrel adoptée le institue la « conscription universelle et obligatoire » pour tous les hommes français âgés de 20 à 25 ans, c'est-à-dire le service militaire obligatoire. Cette loi était destinée à faire face à la grande démobilisation consécutive à la chute de Robespierre en 1794. C'est le texte fondateur du service national en France, qui permettra à Napoléon Ier d'alimenter les armées jusqu'en 1815[2].

Cette conscription est une évolution républicaine de la garde bourgeoise et de la milice provinciale instituées par Louvois au XVIIe siècle. En effet, dans la société d'Ancien Régime, l'armée était composée de professionnels[3]. Le service militaire a connu plusieurs formes depuis la Révolution française. Dans sa dernière forme, il est devenu théoriquement « universel et égalitaire », mais s'il était ouvert aux femmes, il n'était en réalité obligatoire que pour les hommes.

En 1996, le président de la République française Jacques Chirac, prend la décision de professionnaliser les armées et de suspendre le service national. Cette décision prend effet avec la loi no 97-1019 du [4].

En 2001, la conscription est arrêtée au profit d'un « parcours citoyen » pour les jeunes, hommes et femmes, à partir de leur seizième anniversaire. Le service national est remplacé par un service volontaire pour une durée variant de un à cinq ans.

En 2017, le candidat Emmanuel Macron, alors en campagne pour l'élection présidentielle, annonce dans son programme son souhait de rétablir un service national universel, d'une durée d'un mois[5].

Historique

La conscription ou service militaire obligatoire est la réquisition par un État d'une partie de sa population afin de servir ses forces armées. Elle se distingue en cela d'un enrôlement volontaire. Elle trouve son origine dans l'Antiquité, on la retrouve dans de nombreuses cités helléniques qui en faisaient un usage fréquent mais, dépourvue de caractère de masse, elle était limitée à la classe des « citoyens » qui ne constituait qu'un dixième de la population[6].

Faisant suite aux armées professionnelles de l'Ancien Régime ou de mercenaires utilisées jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, la conscription moderne a été principalement développée et créée par la Révolution française, avec la fameuse levée en masse de l'an II ( au ), organisée ensuite par la loi Jourdan, puis abolie par la Charte constitutionnelle du 4 juin 1814, mais avec une formulation ambiguë (article 12 : « La conscription est abolie. Le mode de recrutement de l'Armée de terre et de mer est déterminé par une loi »). Le service militaire est donc réservé à ce moment-là à des volontaires, ayant le statut de professionnels.

Néanmoins, à partir de 1688, le roi Louis XIV oblige ses sujets à fournir des milices provinciales pour compléter ses troupes ; les miliciens provinciaux (dont le nom a varié) ont souvent été désignés par tirage au sort.

Le , au Conseil des Cinq-Cents, le député Jean-Baptiste Jourdan fait voter la loi qui rend le service militaire obligatoire.

Loi Jourdan-Delbrel

Le , la loi Jourdan-Delbrel (qui porte les noms du général Jourdan et du député Pierre Delbrel), institue la « conscription universelle et obligatoire ». C'est le fondement du service militaire.

L'article premier de la loi énonce : « Tout Français est soldat et se doit à la défense de la patrie ». Tous les hommes français doivent effectuer un service militaire de cinq ans entre 20 et 25 ans. Les conscrits se disposent à un service de cinq ans. Ils sont répartis en 5 classes et chaque année sont appelées une ou plusieurs classes en fonction des besoins militaires.

Ier Empire

Le , un décret impérial de Napoléon Ier met en place le conseil de révision et le tirage au sort[7]. Ce décret lui permettra ainsi d'avoir la main sur les conscrits, et ainsi d'agrandir ses troupes[8] - [9].

Cette conscription est cependant tempérée par l'institution du tirage au sort. N'effectuaient auparavant leur service militaire que 30 à 35 % des conscrits célibataires ou veufs sans enfant, chaque canton ne devant fournir qu'un certain quota d'hommes. Si sur 100 conscrits d'un canton, 35 devaient être appelés, le conseil de révision se voyait obligé de « monter » jusqu'au numéro 70 voire 80 pour trouver le contingent exigé, compte tenu du nombre des dispensés, soutiens de famille, ajournés ou réformés. Certains conseils de récupération ne retinrent que 25 % des ajournés et réformés. Par contre, les levées anticipées et l'augmentation des contingents à partir de 1808 suscitèrent beaucoup de mécontentement[3].

Les familles qui en avaient les moyens (à partir de 1804) pouvaient négocier une somme devant notaire pour payer un remplaçant qui effectuait son service à la place de leur fils : c'est le principe du remplacement militaire[10].

- Réfractaires

Les réfractaires refusaient de se présenter au tirage au sort. Il s'agissait surtout de paysans qui, en période de paix, préféraient rester aux champs pour nourrir leur famille. Généralement, les gendarmes les retrouvaient ou la justice faisait payer à leur famille une amende dissuasive[11].

- Réformés

L'exemption, ou réforme, se basait sur des critères physiques. La taille d'abord : il fallait mesurer plus de 1,54 mètre pour être pris. Suivaient les difformités des membres, fréquentes à cette époque, et encore la faiblesse de constitution et les problèmes de vue, les signes de déficience mentale. L'index droit coupé exemptait le conscrit du service car il était inapte au tir, ce qui incitait à des mutilations volontaires. S'ajoutait l'état de la denture qui devait permettre de déchirer les cartouches de papier.

- Exemptés

La loi Jourdan exemptait les hommes mariés ou veufs avec enfants. Des lois, particulièrement celle de 1872, contribueront à élargir les motifs de dispense aux familles déjà marquées par les prélèvements militaires ainsi qu'à certaines professions notables, particulièrement les enseignants et les ecclésiastiques. Des sursis d'incorporation pouvaient être accordés aux conscrits en raison des travaux saisonniers. Pourtant, tous les conscrits qui avaient tiré un « mauvais numéro » ne partaient pas ; la loi de fructidor an VII () leur permit de se faire remplacer, possibilité renouvelable en cas de levées successives.

En 1813, la Grande Armée est décimée par la retraite de Russie et la conscription touche désormais de jeunes adolescents de moins de vingt ans. On les appelle les Marie-Louise, car le décret est signé par l'impératrice Marie-Louise d'Autriche. Dans les faits, seul un quart des garçons est appelé sous les drapeaux, les autres étant soit exemptés, soit placés dans la réserve, avec la possibilité pour les soldats enrôlés de pouvoir se faire remplacer.

Loi Gouvion-Saint-Cyr

Le , la loi Gouvion-Saint-Cyr[12] établit le recrutement par engagement et tirage au sort, injuste puisque les classes aisées y échappaient fréquemment en payant un remplacement. Le service dure 6 ans. Le remplaçant négocie avec l'appelé et sa famille une compensation financière en échange de son engagement.

Second Empire

Le , l'exonération établie par la loi Gouvion-Saint-Cyr de 1818 est substituée au remplacement. On ne versera plus une compensation financière à une famille, mais à l'Etat. Ceux qui en ont les moyens peuvent verser une taxe à la Caisse de dotation de l'armée (entre 1 800 et 3 000 francs selon les années), taxe reversée à des sous-officiers ou des hommes de troupe volontaires ayant déjà une expérience militaire. Conséquences : un vieillissement de l'armée, et un déficit de conscrits. Ce déficit atteint 19 000 hommes en 1859.

Troisième République

Le , Léon Gambetta s'exprime en disant « Que pour tout le monde il soit entendu que quand en France un citoyen est né, il est né soldat ». Les fondements du service militaire dit « moderne » vont être posés[13].

Loi Ernest Courtot de Cissey

En 1872, sous la présidence d'Adolphe Thiers, la Troisième République pose les principes du service militaire dit « moderne », sans dispense ni exemption.

Le , la loi Cissey[14] indique que le service national est obligatoire. La durée est de 5 ans ou de 6 mois à 1 an, toujours selon la méthode du tirage au sort. Cette loi refuse aux militaires le droit de vote. L'armée devient ce qu'on appelle « la Grande Muette ».

Loi Charles de Freycinet

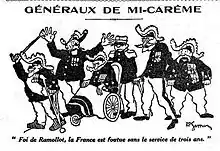

Le , la loi Freycinet[15], sur le recrutement de l'Armée est promulguée. Le service militaire passe de cinq à trois ans, mais le tirage au sort perdure. Selon le numéro tiré, la durée du service est de trois ans ou d'un an seulement. Dite « loi des curés sac au dos », elle supprime les dispenses de service militaire aux enseignants, aux élèves des grandes écoles et aux séminaristes. Désormais tout le clergé doit servir sous les drapeaux (régulier et séculier)[13].

Loi Maurice Berteaux

Le , la loi Berteaux[16] du ministre de la Guerre du gouvernement Maurice Rouvier (2), préparée par le général André, précédent ministre de la Guerre, supprime le tirage au sort, les payements de remplacements, ainsi que les exemptions (sauf pour inaptitude physique). Désormais tous les hommes sont appelés pour deux ans, pour un service personnel, égal et obligatoire[2]. La loi rétablit ainsi le principe d'égalité de tous devant le service militaire. Comme il y a plus d'appelés, le service est réduit à deux ans, et l'effectif du contingent de l’armée d’active se trouve maintenu à son niveau antérieur. (Toutefois, l'article 33 autorise le gouvernement, « dans le cas où les circonstances paraîtraient l'exiger » à maintenir pour un an supplémentaire la classe libérable)[17]. Cette loi est la loi fondatrice du service militaire durant le XXe siècle.

Ce système de recrutement, donne un maximum d'énergie à l'armée mobilisée. Un changement est accompli par rapport aux armées de métier du siècle précédent. Elle permet ainsi à la France d'affronter les difficultés de la Première Guerre mondiale[1].

Le , un décret relatif au recrutement des indigènes algériens met en place un recrutement par tirage au sort d'un contingent fixé en fonction des besoins. La durée du service actif imposé à chaque appelé est de trois ans. Le libéré doit ensuite une période de sept ans comme réserviste (décret n° 3668 du publié au Journal officiel le ).

Le un décret instituant le recrutement des tirailleurs sénégalais, désignés comme « indigènes de race noire du groupe de l'Afrique occidentale française », prévoit qu'ils « peuvent en toutes circonstances être désignés pour continuer leur service en dehors du territoire de la colonie » et précise que pour eux « la durée du service actif est de quatre ans »[18].

Loi Louis Barthou

Le la loi Barthou[19], dite loi des trois ans, allonge le service militaire à 3 ans. Le recensement des appelés s'effectue à 19 ans au lieu de 20 précédemment, abaissant l'âge d'incorporation de 21 à 20 ans. (La classe 1913 est incorporée en 1913 et non 1914).

Du service militaire au service national

En 1923, le service militaire est réduit de 3 ans à 18 mois. Les premières préparations militaires voient le jour, dont la préparation militaire supérieure (PMS) destinée à sélectionner des officiers issus du contingent.

Le , la loi Paul Painlevé, sous le gouvernement Poincaré IV, réduit la durée du service militaire à un an obligatoire[20]. Le cependant, la durée repassera à deux années à la suite de l'arrivée des classes creuses due à la baisse démographique engendrée par la Première Guerre mondiale. Le contingent en 1935 de 230 000 hommes risquant de passer à 118 000 en 1936.

Le , les militaires récupèrent le droit de vote perdu en 1872[21].

Quatrième République

En 1946, le service militaire est rétabli pour une durée d'un an. Cette loi restaure un service militaire universel et égalitaire. Quatre ans plus tard, en 1950, la durée est portée à 18 mois, et maintenu jusqu'à 30 mois durant la guerre d'Algérie.

Évolutions du service national

Le , la durée du service est ramenée à 16 mois, par décret. La notion d'objection de conscience est introduite dans une loi[2] et les scientifiques du contingent font leur apparition en tant que tels.

Le , la loi Messmer, du nom du ministre des Armées, indique que le service n'est plus seulement « militaire » mais « national ». La loi prévoit quatre formes de service national : un service militaire, un service de défense, la coopération dans un pays étranger et l'aide technique dans les départements et territoire d'outre-mer[22]. Le statut d'objecteur de conscience est défini comme une variante clairement codifiée du service national. Les conseils de révision sont remplacés par les centres de sélection et les « trois jours »[23].

Le , le service national est ramené à un an et les sursis sont limités à 23 ans. Le premier contingent d'appelés à faire 12 mois a été libéré fin (incorporation début ).

En 1970, le service national devient accessible aux femmes sous la forme du volontariat[2], et ouvre la possibilité d'un service national dans la gendarmerie[22].

Le , la loi Debré entérine la durée du service national à un an et la limitation des sursis. En août de la même année, la codification des différentes préparations militaires est mise en place, dont la préparation militaire supérieure (PMS), qui permet aux appelés d'accéder au statut d'officier durant leur service national, puis d'officier dans la réserve[24] . Les autres préparations militaires permettent de choisir une arme, Terre, Marine ou Air, et d'accéder à des fonctions de sous-officier. En dépit de la sélectivité, de très nombreux appelés suivront ces préparations militaires, (jusqu'à 10 % du contingent)[25], d'autant qu'elles permettent de choisir une date d'incorporation.

Le , le décret n°72-806 signe la mise en place effective du Code du service national, qui recense les lois et les réglementations applicables[26].

À partir de , le ministère de la Défense signe des protocoles avec diverses administrations civiles, permettant à des appelés de remplir des emplois non militaires[27]. Il s'agit de la première forme civile du service national après l'objection de conscience ; en 1996, cela concernait 13 437 personnes pour huit protocoles : ville, rapatriés, handicapés, environnement, anciens combattants, santé, culture et CEA.

Le , le service national dans la gendarmerie reçoit sa forme définitive. Les reports initiaux automatiques jusqu'à 22 ans sont créés. Le , une loi ouvre un service civil au sein de la police nationale[22].

Le [28], la loi Joxe réduit la durée du service militaire à dix mois, celle du service des objecteurs à vingt mois. Dès 1991, des appelés n'effectuaient que dix mois au lieu de douze avant la validation officielle de la loi. Cette loi ouvre aussi la possibilité d’un service de sécurité civile. Au sein même de l'institution militaire, des voix soulignent les disparités de traitement et les injustices du service national en vigueur, comme le général de division Michel Loridon, auteur d'une tribune publiée dans Armées d'aujourd'hui sous le titre : « Service compris ».

Suspension du service

Les bouleversements géopolitiques consécutifs à la disparition du bloc de l'Est remettent en cause la politique française de défense dès le début des années 1990. Ainsi, dans le cadre de la préparation des élections législatives du printemps 1993, le RPR propose en une liste de réformes pour la législature à venir. Parmi celles-ci, la diminution progressive du format des armées par la réforme du service national. Le même document indique que le pays « a besoin de se doter d'une véritable armée professionnelle et doit, dès lors, renoncer au principe de la conscription »[29].

Le , le président de la République française, Jacques Chirac, annonce « sa décision » de professionnaliser les armées[30]. Il laisse entendre que la seule solution est de supprimer définitivement la conscription obligatoire, et de la remplacer par un volontariat. Il lance toutefois un « grand débat national ». Le Premier ministre, Alain Juppé, et le ministre de la Défense, Charles Millon, sont chargés du dossier.

Le , la mission d'information de l'Assemblée nationale rend son rapport d'information, « la France et son service », dit « rapport Séguin ». Ce rapport consacre près de 40 pages (sur 170) à souligner les carences de la démarche du gouvernement, ainsi que l'absence de débat approfondi sur le service national et l'absence de consultation suffisante du Parlement. En outre, il formule « les réserves les plus formelles tant sur la durée que sur les modalités de la période de transition de six années ».

Dans ce contexte, le général (2S) Michel Loridon rédige un projet de service civil obligatoire (« l'Acte citoyen ») qu'il adresse pour réflexion aux différentes autorités et aux élus chargés des sujets de Défense.

Le « grand débat national » prend fin le . Le chef de l'État annonce la teneur de la réforme du service national. Les hommes nés en 1978 et auparavant continueront d'effectuer le service selon l'« ancienne formule », dont la « durée sera progressivement réduite ». Ils connaîtront une « disparité de destin et d'obligation », mais « les besoins de la défense nous l'imposent ». Les hommes nés en 1979 constitueront une année "blanche", entre les "ancienne" et "nouvelle" formules, et ne passeront pas du tout sous les drapeaux.

La loi de programmation militaire (n° 96-589) est adoptée le , après déclaration d'urgence, et publiée au Journal officiel le . Elle fixe à six années la durée de la transition entre armée de conscription et armée professionnelle, ainsi que le budget alloué à cette transition.

Le , un premier projet de loi portant réforme du service national, dans lequel figure le rendez-vous citoyen d'une semaine et la suspension de la conscription, est déposé au Parlement par Charles Millon. La dissolution de l'Assemblée nationale le en suspend l'examen. La nouvelle majorité issue des élections du mois de juin ne reprend pas le texte ; elle adopte le suivant en première lecture, après déclaration d'urgence, un nouveau projet de loi portant réforme du service national. Adoptée définitivement le , la loi entre en vigueur le . L’appel sous les drapeaux est suspendu. Dès lors, sont mis en place le recensement et la journée d'appel de préparation à la défense (JAPD). Cette journée est étendue aux jeunes femmes et ouvre la possibilité d'effectuer des périodes de volontariat dans divers secteurs de la défense, de la sécurité, de la solidarité, de la coopération et de l’aide humanitaire[22]. Les hommes et femmes nés en 1980 ou après sont seuls concernés.

La loi crée la préparation militaire d'initiation et de perfectionnement à la défense nationale (PMIP-DN)[31]. La préparation militaire supérieure (PMS) est conservée, en vue de pourvoir en officiers de réserve. Elle est complétée le par une loi relative aux volontariats civils.

Le , le collectif « SansNous » est créé. Fédérant les derniers sursitaires, il se fixe comme objectif d'abréger la fin du service national et d'écarter les poursuites judiciaires qui pourraient être engagées contre les déserteurs ou contre les insoumis. Le suivant, en réaction aux actions des derniers sursitaires, le ministre de la Défense, Alain Richard, annonce devant l'Assemblée nationale que les titulaires de CDI seront désormais exemptés de fait.

Le suivant, le ministre de la Défense annonce des mesures de valorisation pour les derniers appelés au service national, comme la libération anticipée au bout de huit mois de service pour les appelés trouvant un CDI pendant cette période et une prime de 4 000 F pour ceux qui iront au bout des dix mois.

Le , le décret no 2001-550 relatif à la libération anticipée des appelés du service militaire est signé, mettant fin à la conscription avec environ une année d'avance en regard de la période de transition initialement fixée. Les appelés militaires déjà sous les drapeaux sont tous libérés le , chaque contingent effectuant un mois de service en moins que le contingent précédent. Les derniers objecteurs de conscience sont libérés en .

En 2002, la conscription est suspendue. Un « parcours citoyen » est mis en place. Il est constitué d'un recensement, d'une information délivrée par l'Éducation nationale sur le domaine de la Défense et de la Journée défense et citoyenneté. Le service national est remplacé par un service volontaire, ouvert à tous les jeunes Français de 18 à 26 ans, nés en 1980 ou après, pour une durée variant d'une à cinq années.

Le , le service militaire volontaire (SMV) est créé. Rapidement, le suivant, un premier centre du service militaire volontaire ouvre à Montigny-lès-Metz.

Dispositifs citoyens

L'engagement au service de la France est renforcé par des dispositifs civiques mis en place tout au long de la Cinquième République :

- le service civique ;

- le service militaire volontaire (SMV) en France métropolitaine ;

- le service militaire adapté (SMA) en France d'outre-mer ;

- l'Établissement pour l'insertion dans l'emploi (EPIDE) ;

- les cadets de la Défense ;

- les cadets de la République.

Service national universel

En , le Premier ministre Édouard Philippe annonce la mise en place d'un service national universel d'une durée d'un mois pour tous les jeunes de 16 ans.

Gabriel Attal, nommé le secrétaire d'État auprès de Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, déclare lors de sa prise de fonctions que la mise en place du SNU est « la grande réforme de société du quinquennat ». Il aura la charge d'aider son ministre à mettre en place ce nouveau service national dont le lancement fait débat. Les contours exacts du SNU ne sont pas encore connus et beaucoup de flous entourent son lancement[32]. En juillet 2020, Gabriel Attal quitte cette fonction pour devenir porte-parole du gouvernement, alors qu'aucun projet de loi n'a été déposé.

Opinions

En 1899, les dispenses de service militaire aux enseignants, aux élèves des grandes écoles et aux séminaristes sont supprimées. Le général Émile Jourdy écrit :

« L’arrivée des jeunes soldats sous les drapeaux ne peut plus avoir lieu comme autrefois. Sans compter même ces brimades qui ont disparu, mais qui renaîtront dès qu’on y prendra plus garde, l’usage avait consacré de singuliers procédés d’éducation. Il était de règle de commencer l’éducation des recrues par des bourrades (morales) et par la lecture des extraits du Code pénal imprimés sur leurs livrets, et dans lesquels il n’est guère question que d’un châtiment : la mort. […] Les mœurs se sont heureusement adoucies mais il n’y a pas bien longtemps. […] On a fini par s’apercevoir que les ménagements usités pour le dressage des chevaux sont applicables à l’homme. C’est un grand progrès. »

— Général Émile Jourdy, L’instruction de l’armée française de 1815 à 1902, Paris, Félix Alcan, 1903, p. 200-201, cité par Odile Roynette-Gland, L'impossible émergence d'une culture de la confiance dans l'armée française avant 1914, Mil neuf cent. Revue d'histoire intellectuelle, 2015/1 n° 2033, De Dreyfus à Verdun, Penser l’horizon militaire (1906-1916), p. 31-50, ISSN 1146-1225, https://www.academia.edu/34349619/LIMPOSSIBLE_ÉMERGENCE_DUNE_CULTURE_DE_LA_CONFIANCE_DANS_LARMÉE_FRANÇAISE_AVANT_1914

En 1973, Daniel Pennac, dans son livre pamphlet Le Service militaire au service de qui ?, définissait le service militaire comme un acte citoyen[33], qui permettrait d'accéder à une forme de maturité sociale. À son arrivée, le nouveau soldat recevait un uniforme ; en conséquence, il remisait ses vêtements civils. On lui donnait une coupe de cheveux standardisée, très courte et impersonnelle. Il passait de nouveau la visite médicale où il passait une série d'examens afin de définir son aptitude à servir l'unité assignée[34]. La pratique militaire faisait découvrir une forme de hiérarchie sociale, concrétisé par le système des grades, celui des décorations et des dignités[35].

Aspects culturels

Fêtes des conscrits

.jpg.webp)

Dans de nombreuses communes (pour la plupart rurales), les appelés organisaient des manifestations avant leur départ. Après la guerre d'Algérie, le manque d'adhésion de la jeunesse au principe du service militaire avait fait pratiquement disparaitre cette tradition dans la grande majorité des communes. Le Service national suspendu, ces fêtes des conscrits sont encore cependant toujours organisées dans certains villages, soit par des jeunes (rarement), soit (beaucoup plus souvent) par des anciens appelés.

Expressions relatives au service

- Faire ses classes : recevoir un enseignement militaire de base. La période des « classes » initiales était selon les époques, comprise entre un et deux mois. La formation initiale pouvait être prolongée de formations complémentaires : peloton d'élèves-gradés (PEG) ou d'élèves-sous-officiers (PESO) ou encore de formations spécialisées (spécialisations armements, stages commandos et d'aguerrissement, brevets de conduite, formations techniques etc., en fonction du besoins des unités). Les « classes » se déroulaient selon des régimes disciplinaires et des durées variables : souple et court pour les unités de logistiques et de services, jusqu'à très sévère et strict pour les unités de combats comme l'infanterie ou parachutiste, avec peu ou pas de congés (« permission ») et une consigne sanitaire obligatoire (vaccinations, etc.), chaque régiment ou unité formait lui-même ses conscrits.

- Les appelés faisaient dans la très grande majorité des cas leurs classes dans une unité spécialisé (compagnie d'instruction). Sauf pour les unités de combat (compagnie de combat ou opérationnelle) qui les formaient elles-mêmes au niveau de chaque section.

- À l'issue de ses classes, l'appelé recevait une affectation dans son unité, qu'il conservait souvent jusqu'à la fin de la durée légale de son service. Cette affectation pouvait être soit en unité de combat, de soutien, de logistique, de service, de commandement ou spécialisée. Le régime en unité pouvait être plus souple avec davantage de libertés que durant la période contrainte des classes, mais pouvait aussi, en cas d'affectation dans une compagnie ou section de combat, garder un régime disciplinaire strict, voire très strict (dit disciplinaire).

- La corvée de chiottes : travail d'intérêt général à caractère disciplinaire infligé au bidasse et dissuasif de toute récidive.

- « Le gégène » : le général.

- « Le colon » : le colonel.

- « Le pitaine » : le capitaine.

- « Le juteux » : l'adjudant ; sous-officier supérieur avec lequel les contacts sont fréquents.

- « L'aspi » : l'aspirant, officier souvent issu du contingent, comme l'appelé lui-même.

- « Le margi » : le maréchal des logis (dans la cavalerie, le matériel, le train, l'artillerie et la gendarmerie, grade égal à celui de sergent).

- « Le serpat » : le sergent.

- Le bricard ou bricard chef : le brigadier ou brigadier-chef (dans la cavalerie, le train, l'artillerie et la gendarmerie, grade égal à celui de caporal et caporal chef).

- Le cabot : le caporal.

- Premier ou deuxième cul ou pompe : soldat de première classe, de deuxième classe.

- Percevoir : se voir remettre une somme (la solde), du matériel militaire (une arme, des éléments d'uniforme).

- Plonger : faire l'objet d'une punition disciplinaire sévère sous forme de jours d'arrêt.

- La quille : le dernier jour du service obligatoire. Les appelés faisaient souvent une fête en portant une quille de bois autour du cou ou en décorant une quille de manière très personnalisée.

- Appelé du contingent : par opposition au soldat de métier.

- Coopé : pour « coopérant », appelé effectuant son service en civil, sans formation militaire, sous la forme d'une Coopération du Service national à l'étranger (CSNE), ou CSN. Auparavant VSNA (administratif) et VSNE (dans le secteur privé).

- Réformé P4 : réformé pour des motifs psychologiques incompatibles avec le service militaire, qui pouvaient être consécutifs à des techniques de simulation.

- Les trois jours : deux demi-journées d'évaluations effectuées dans un centre de sélection et d'orientation (CSO) durant lesquelles des tests psychotechniques et des examens médicaux étaient réalisés. Ces examens déterminaient si l'appelé était apte ou non au service militaire et dans quelle arme ou unité il serait convoqué.

- VSL : pour volontaire service long, effectuant un service d'une durée supérieure à la durée légale en vigueur.

- VSN : pour volontaire service national, appelé finissant son VSL complet (24 mois) et ayant signé un second volontariat de trois ans supplémentaires, portant celui-ci à cinq ans. Le VSN permettait aussi une affectation en unité professionnelle au même titre qu'un EVAT, souvent avec les mêmes droits et devoirs. Suivant la notation et le dossier, un VSN pouvait demander la conversion de son contrat en EVAT pendant son exercice ou à son terme.

- VSLOM : pour volontaire service long outre-mer.

- EOR : pour élève officier de réserve. Sur la base du volontariat, l'EOR, soit issu des cursus de formation de sous-officiers (sous réserve de notes minimales), soit un appelé titulaire de la préparation militaire supérieure (PMS) ou après un peloton préparatoire (PPEOR), suivait une formation d'officier dans une unité d'instruction spécialement dédiée. L'EOR achevant sa formation avec succès était nommé aspirant.

- ORSA : officier de réserve en situation d'activité. Officier issu du contingent, volontaire pour un contrat de quelques années.

- EVDA : pour engagé volontaire par devancement d'appel ;

- PESO : pour peloton des élèves sous-officiers. Stage de deux à trois semaines formant caporaux chefs à la fonction de sous-officiers (sergents), directement par l'unité d'affectation. Les élèves les mieux notés pouvaient postuler comme EOR, voire y être contraints. À l'issue de leur service, ils pouvaient poursuivre comme sous-officiers de réserve ;

- PFAT : personnel féminin de l'Armée de terre ;

- PMFAA : personnel militaire féminin de l'Armée de l'air ;

- Marinette: femme engagée dans la Marine nationale.

- PEG : pour peloton des élèves gradés. Stage d'une semaine, en général dispensé au niveau de la compagnie, permettant d'accéder au grade de caporal.

- FETTA : pour formation élémentaire des techniques toutes armes, correspondant au 1er mois de classe, dans l'Armée de terre.

- CIM : pour centre d'instruction militaire, Unité de l'Armée de l'air française destinée à la formation initiale du contingent (voir, par exemple, Centre d'instruction militaire de la Cité de l'Air ou CIMCA). Les régiments de l'armée de terre formait eux-mêmes leurs appelés, sans passer par un centre dédié.

- MIMA : pour manuel d'instruction militaire de l'aviateur, livre unique regroupant les notions et les connaissances de base attendues d'un appelé du contingent de l'Armée de l'air française.

- TTA : pour « traité toutes armes », ensemble de manuels divers, traitant les différentes matières militaires ;

- TTA 150 : manuel des sous-officiers qui se compose de vingt tomes (topographie, armement, transmissions, combat, par exemple) ; c'est aussi une expression militaire pour désigner un acte, fait ou matériel divers. Exemple, faire XYZ de manière TTA, donc règlementaire.

- FAMAS : acronyme désignant le « fusil d'assaut de la manufacture d'armes de Saint-Étienne » (dont le surnom clairon n'a jamais été utilisé dans l'Armée de terre). Cette arme était en service lors de la suspension de la conscription, en 2001.

- FSA : appelé communément ainsi pour « fusil semi-automatique », en réalité c'est le MAS 49/56, arme individuelle qui a précédé le FAMAS.

- Feuille de route : ordre écrit de rejoindre un lieu d'affectation.

- FFA : pour Forces françaises en Allemagne, unités militaires stationnées en Allemagne, après la Seconde Guerre mondiale.

- « Partir sous les drapeaux » : convocation à rejoindre une unité militaire en tant qu'appelé du contingent, tenu de servir durant la durée légale en vigueur.

- Permission : congé. Souvent les appelés désignaient les courtes permissions (de deux à quatre jours maximum). Les permissions longues étaient rares, durant la période légale de service national, la seule exception était la PLD, permission longue durée, pouvant aller jusqu'à deux mois au retour d'une OPEX, ou pour motifs familiaux impérieux.

- QL : quartier libre. Temps libre octroyé par la section d'affection en fin de journée ou pour le week-end, avec obligation de rester dans l'enceinte de l'unité, ou à sa proximité immédiate (en général, pas plus loin que la ville où est basée l'unité).

- Libération : fin du service militaire, moment de la « quille » (cf. supra). Il était de coutume pour certains appelés de faire état de leur situation de prochaine libération en criant par provocation le mot zéro ou (nombre de jours restant) « dans ta gueule ! » à leur interlocuteur. Cette action était aussi connue sous l'appellation de « péter son chiffre » ; d'où la question en retour : « tu pètes combien dans le bordel ? »

- Sursitaire : la convocation sous les drapeaux se faisait en principe la vingtième année de l'appelé. Le sursitaire est un jeune majeur bénéficiant d'un délai maximum de cinq années avant d'accomplir son service. Ce mode servait principalement aux étudiants, leur permettant de fixer eux-mêmes la date précise de convocation sous les drapeaux. Ce droit s'obtenait notamment par l'accomplissement d'un stage de préparation militaire (PMS, PM-Air, PM-Marine, PM-Terre ou PM-parachutiste, par exemple).

- Bidasse : dit aussi « deuxième pompe », militaire du rang sans grade, dit 2e classe (bien que ce grade n'existe pas à proprement dit) ; situation standard de l'appelé du contingent, tout comme un engagé volontaire EVAT.

- Chass'bite : chasseur alpin.

- Trous de narine, Colo, TDM : troupes de marine.

- Cavalo : cavalier (arme blindée et cavalerie).

- Guerroyer : combattre ; par extension, participer à des manœuvres, entraînement militaire spécifique visant à former aux conditions du combat.

- L'ordinaire : la cantine pour tout militaire non officier ou sous-officier.

- Le mess : la cantine pour officier et pour le sous-officier ; les mess étaient généralement séparés, mess des officiers et mess des sous-officiers.

- Carte SMA (SMA pour « service militaire actif ») : servait de pièce d'identification aux appelés, ainsi que de titre de transport SNCF octroyant des voyages gratuits (un par mois) et des réductions pour les autres voyages.

- Le trou ou le gnouf, ou le niouf : bâtiment carcéral, prison, interne à un établissement militaire. « Jours de trou » : sanction disciplinaire infligée à l'encontre aussi bien d'un appelé que d'un engagé. Hors cas graves, cette sanction n'est pas décidée par un tribunal militaire mais par l'officier ou le sous-officier qui constate les faits ou à qui ils sont rapportés. Le puni n'y passe que ses nuits en général, la journée il exerce ses activités comme les non punis. Les « jours de trou » sont aussi des « pains » : le militaire reçoit « trois pains », par exemple. À noter que certaines unités appliquaient une condition spéciale aus prisonniers, ceux-ci étant placés en peloton d'arrêt, hors de leur compagnie respective, et effectuaient des tâches dites ingrates (TIG) ou des services divers pour le compte l'unité, sous un régime plus ou moins sévère.

- « Être scratché » : être en attente de punition. Par métonymie, vient du nom « scratch » donné familièrement à la bande velcro portant le patronyme de l'appelé, sur la tenue de combat (ou treillis). Cette bande nominative était arrachée par le gradé, qui la conservait le temps de rédiger les bulletins de punitions en fin de journée. Ces punitions étaient généralement celles infligées en école, durant les cursus de formation (classes, PEG ou PESO, unité de formation d'EOR).

- Être AD : être à la disposition d'un officier, sous-officier ou un service de la caserne pour des tâches diverses.

- Être ADTG vise l'appellation d'un appelé mis à la disposition de l'officier responsable des engins de tir et de guidage. À ces fins, l'ADTG a suivi une formation électronique afin de pouvoir réparer le matériel de tir, tel que la télécommande de tir et la réception du missile. En opérations de guerre, si un missile tombe sans effet entre les lignes, il a pour mission d'aller le rechercher et de le rapporter pour le réparer.

- Être AD la plage : être oisif. Peuvent suivre des réprimandes, parmi lesquelles « Ce n'est pas la fête du slip ! »

- TIG : travaux d'intérêt général (nettoyage quotidien des locaux, chambres, parties communes, etc.).

- Les sobriquets des appelés : pendant la période durant laquelle le service était de douze mois, de 1970 à 1992, les nouveaux appelés arrivaient tous les deux mois, les incorporations se faisant seulement les mois pairs. L'appelé qui, par exemple, débutait son service avec le « contingent 08/86 » était donc arrivé et incorporé début août 1986. Les contingents d'août (08) d'octobre (10) et, dans une moindre mesure, de décembre (12) étaient marqués par la forte présence d'étudiants, en raison du découpage de l'année universitaire. Ceci entrainait un niveau de compétence inégal entre les contingents du début et de la fin de l'année. La « classe » désignait une génération de jeunes hommes tous âgés de vingt ans ; la « classe 1984 » désigne ainsi les jeunes hommes nés en 1964. Avec les mécanismes de sursis, une même classe pouvait rejoindre des contingents différents, le service national s'effectuant entre l'âge de 18 ans et celui de 23 ans :

- Bleu bite, bleusaille (jusqu'à deux mois d'ancienneté), désigne un appelé en période de formation initiale, de « classes » ;

- Bleu ou bittard, bleusaille, appelé possédant deux à quatre mois d'ancienneté ;

- Pierrot, appelé présent depuis quatre à six mois ;

- Ancien, appelé avec six à huit mois d'ancienneté ;

- Quillard, appelé de huit à dix mois de présence. Un « père cent » désignait plus spécifiquement un « quillard » à qui il restait moins de cent jours de service à effectuer ;

- Libérable ou abrégé en « rable », après dix mois de service, il lui restait moins de soixante jours de service à accomplir, jusqu'au jour de la libération effective. Le « libérable » n'est plus soumis qu'à une discipline souple. La plupart des appelés étant à minima première classe, il était de coutume de retourner son grade afin de former la lettre L, car les appelés du contingent avaient tous une barre horizontale sous leur grade respectif afin de les différencier des EVAT. Il s'agissait à la base d'une provocation envers les cadres et la chancellerie, mais est devenue avec le temps une coutume plus ou moins bien tolérée par les unités.;

- « ADL », au-dessus de la durée légale (Contraire de PDL = pendant la durée légale). Par exemple, lorsque la durée légale du service était de douze mois, toute période supplémentaire au-delà de l'année civile était ADL. L'appelé ADL bénéficiait de droits supplémentaires, notamment d'une meilleure solde. Dans certains cas, les grades ADL étaient différents : par exemple, celui de sergent issu du contingent était représenté différemment selon que le titulaire du grade était encore à l'intérieur de la durée légale en vigueur, ou au-delà de cette durée, ADL ;

- « super ADL », au-dessus de deux années de service, pendant la guerre d'Algérie. Après 1962, la durée maximum ADL était d'une année, soit deux années de service militaire (douze mois de durée légale et douze mois de volontariat au-delà de cette durée) ;

- Rabiste, appelé dont la durée de service est prolongée (qui fait du rab), souvent pour des motifs disciplinaires (excès de sanctions disciplinaires, ou de « trou ») ;

- Pouille, jeune engagé volontaire dans son premier contrat, qui n'a pas effectué de service national.

- Rampouille, appelé qui décide de signer un engagement dans l'armée après son service militaire, ou encore engagé volontaire qui prolonge son contrat initial par celui de réengagement .

- Rabiste , appelé dont la durée du service militaire est prolongée de la moitié des peines d'arrêts simples ou de rigueur encourues durant le service militaire

Bande dessinée

- Les facéties du sapeur Camember, Christophe, 1890-1896.

Télévision

- 2016 : Garde à vous, retour au service militaire sur M6

- 2016 : Our Girl, Molly une femme au combat sur Arte

- 2017 : Zone Interdite, volontaire du nouveau service militaire

Cinéma

- Les œuvres générales de fiction

- Le pistonné, Claude Berri, 1970

- Les Bidasses en folie, Claude Zidi, 1971

- Les bidasses s'en vont en guerre, Claude Zidi, 1974

- Arrête ton char... bidasse !, Michel Gérard, 1977

- Comment se faire réformer, Philippe Clair, 1978

- Les réformés se portent bien, Philippe Clair, 1978

- Les bidasses en vadrouille, Christian Caza, 1979

- Les Surdoués de la première compagnie, Michel Gérard, 1980

- Les Bidasses aux grandes manœuvres, Raphaël Delpard, 1981

- Les films relatifs à la guerre d'Algérie

Voir à la partie Filmographie de l'article suivant :

- Les dialogues de films :

Dans Le juge Fayard dit le shérif (Yves Boisset, 1977), le personnage de Camus, joué par Jean-Marc Thibault, déclare aux journalistes, à sa sortie de prison : « Les gardiens ont été très corrects. Vous savez, ce n'est pas pire que le service militaire ! ».

Chanson

- Le Conscrit de 1810

- Francis Lemarque : Quand un soldat (1953)

- Boris Vian : Le déserteur (1954)

- Renaud : Déserteur, adaptation de la chanson de Boris Vian

- Sacha Distel : Et nous aussi mon frère (1963), adaptation légère de la chanson country de Jimmy Dean Gonna raise a ruckus tonight (1962) par Maurice Tézé

- Suzanne Gabriello et les Players : Tiens, tiens voilà le twis'te (1963)

- Jacques Brel : Au suivant (1964)

- Pierre Perret : Le service militaire (1964)

- Christophe : Cette vie-là (1965)

- France Gall : Dis à ton capitaine (1965)

- Johnny Hallyday : Quand revient la nuit (1965)

- Frank Alamo : Sur un dernier signe de la main (1966)

- Jacques Dutronc : Les rois de la réforme (1967)

- Michel Sardou : Le rire du sergent (1971)

- Maxime Le Forestier : Parachutiste (1972)

- Joe Dassin : Le service militaire (1974)

- Patrick Topaloff : Le chagrin sans les copains (1972)

- Patrick Topaloff : C'est la vie de château (1973)

- Serge Lama : L'Algérie (1975)

- Alain Souchon : Jamais content (1977) ; le service y est évoqué dans le 3e couplet

- Serge Lama : Le service militaire (1978)

- Starshooter : Sale coup (1980)

- Mc Solaar ft Kery James & Raggasonic : Raggam Jam (1991)

- Idéal J : R.A.S (1998)

- Hélène Rollès : Un an d'armée

- Partenaire particulier : L'armée (1988)

- NTM : Quelle gratitude (1991)

- La souris déglinguée : Contingent anonyme

Littérature

- Erckmann-Chatrian, Histoire d'un conscrit de 1813, Paris, Hetzel, 1883, Lire en ligne

- Jean-Roch Coignet, Les Cahiers du capitaine Coignet (1799-1815), Paris, Hachette, 1883.

- Christophe Coupez, Certificat de bonne conduite, souvenirs d'un ancien bidasse, Publibook, (ISBN 2748308786), (ISBN 978-2748308785) . Voir son site

- Marc Bessin, Autopsie du service militaire 1965-2001, Paris, Autrement, (ISBN 2746701669), (ISBN 978-2746701663).

- Annie Crépin, Histoire de la conscription, Paris, Gallimard, coll. « Folio Histoire » (ISBN 2070346838), (ISBN 978-2070346837).

- Michel Marmin, Le Service militaire, Paris, Éditions Chronique, 2008.

Notes et références

- « Service militaire », sur larousse.fr (consulté le ).

- « L'Histoire du service national », sur la-croix.com, .

- Eugénie Bastié, « Petite histoire du service militaire en France », sur Le Figaro.fr, .

- Loi no 97-1019 du , publiée au Journal officiel de la République française no 260 du , p. 16251

- « Le service national sera-t-il obligatoire », sur francetvinfo.fr, .

- P. Couissin et J. Léon-Heuzey, Les institutions militaires et navales [des Grecs], Paris, Belles Lettres, 1931.

- Code de la Conscription-1805

- Décret impérial qui ordonne la levée de la conscription de 1806

- Chapitre XII. La pratique napoléonienne de la loi Jourdan : les levées des conscrits de 1806, 1807, 1808

- Bernard Schnapper, Le remplacement militaire en France, Paris, S.V.E.P.E.N., 1968.

- Jérôme Croyet, Soldats de Napoléon, l'épopée racontée par ceux qui l'ont faite, Editions Gaussen, 2010

- Loi sur le recrutement de l'armée, loi no 3695, Bulletin des lois, 7e série, no 200, p. 121–133.

- « Le saviez-vous ? La loi "des curés sac à dos" », sur defense.gouv.fr, .

- Loi du 27 juillet 1872 sur le Recrutement de l'armée, promulguée au Journal officiel du 17 août 1872, Bulletin des lois, n° 101, p. 97 sur Gallica.

- Loi du 15 juillet 1889 sur le Recrutement de l'Armée, promulguée au Journal officiel du 17 juillet 1889, Bulletin des lois, n° 1263, p. 73 sur Gallica.

- Loi du 21 mars 1905 modifiant la loi du 15 juillet 1889 sur le Recrutement de l'Armée publiée au Journal officiel du 23 mars 1905, Bulletin des lois, n° 2616, p. 1265 sur Gallica.

- « Loi des trois ans - Guerre 1914-1918 - Assemblée nationale », sur www.assemblee-nationale.fr (consulté le )

- Duval 2005, p. 40.

- Loi du 7 août 1913 modifiant les lois des cadres de l'infanterie, de la cavalerie, de l'artillerie et du génie, en ce qui concerne l'effectif des unités et fixant les conditions du recrutement de l'armée active et la durée du service dans l'armée active et ses réserves, promulguée au Journal officiel du 8 août 1913, Bulletin des lois, n° 110, p. 2077 sur Gallica.

- France Auteur du texte, Bulletin des lois de la République française, Imprimerie nationale, (lire en ligne)

- Sénat, « Interdiction d'adhésion à des partis politiques », (consulté le )

- « Chronologie », sur ladocumentationfrancaise.fr, .

- Ministère de la Défense, Secrétariat Général pour l'Administration, « L'organisation du service militaire, reflet des évolutions de la société française », (consulté le )

- Article R. 133 du Code du service national http://www.easydroit.fr/codes-et-lois/Paragraphe-1er-Preparation-au-service-militaire-du-Code-du-service-national/S72631/

- Rapport Sénat Préparations Militaires http://www.senat.fr/rap/l97-004/l97-00416.html

- Code du service national sur legifrance.fr

- « Rapport no 4 — Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence portant réforme du service national. III. Analyse du présent projet de loi — Les paradoxes de la réforme proposée », sur Sénat.fr (consulté le ), section (2) Autres actualisations du code actuel du service national.

- Loi n° 92-9 du 4 janvier 1992 modifiant le code du service national.

- « Le RPR propose « vingt réformes pour commencer à changer la France » », Le Monde, 20-21 décembre 1992

- « Discours de M. Jacques Chirac, Président de la République, sur la réorganisation et la professionnalisation de l'armée, la modernisation de l'industrie de défense et le projet de suppression du service national », Paris le 23 février 1996.

- Stage d’initiation et de perfectionnement à la Défense nationale, defense.gouv.fr/air

- « Service national universel : un chantier prioritaire pour Gabriel Attal », lemonde.fr, (lire en ligne).

- Pennac 1973, p. 9.

- Pennac 1973, p. 85.

- Pennac 1973, p. 12.

Voir aussi

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Pierre Mounier-Kuhn, Service militaire, mode d'emploi, Paris, L'Etudiant-Génération, , 300 p.

- Eugène-Jean Duval, L'Épopée des tirailleurs sénégalais, Paris, L'Harmattan, , 450 p. (ISBN 978-2-7475-8593-4)

- Daniel Pennac, Le Service militaire au service de qui ?, Paris, Seuil, , 176 p.

- Collectif, Autopsie du service militaire, 1965 - 2001, Paris, Éditions Autrement, coll. « Collection Mémoires » (no 76), , 206 p. (ISBN 2-7467-0166-9)

- Michel Roucaud, Nicolas Texier, Marcellin Hodeir, Le service national. Deux siècles d’histoire française. De la conscription au parcours citoyen, Vincennes, SHD, 2019, 80 p.

Articles connexes

- Loi Jourdan-Delbrel

- Guerres napoléoniennes

- Guerre franco-allemande de 1870

- Loi Gouvion-Saint-Cyr

- Mobilisation française de 1914

- Première Guerre mondiale

- Mobilisation française de 1939

- Seconde Guerre mondiale

- Appelé du contingent (guerre d'Algérie)

- Service militaire volontaire

- Service militaire adapté

- Conscription

- Livret militaire

- Réserve militaire

- Cadets de la défense

- Objection de conscience

- Insoumission

- Désertion

- Réfractaire à l'armée

- Antimilitarisme