Cléguer

Cléguer [klegɛʁ] est une commune française, située dans le département du Morbihan en région Bretagne.

| Cléguer | |

La chapelle Saint-Étienne. | |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Bretagne |

| Département | Morbihan |

| Arrondissement | Lorient |

| Intercommunalité | Lorient Agglomération |

| Maire Mandat |

Alain Nicolazo 2020-2026 |

| Code postal | 56620 |

| Code commune | 56040 |

| Démographie | |

| Gentilé | Cléguérois, Cléguéroise |

| Population municipale |

3 310 hab. (2020 |

| Densité | 103 hab./km2 |

| Population agglomération |

184 853 hab. |

| Géographie | |

| Coordonnées | 47° 51′ 18″ nord, 3° 22′ 58″ ouest |

| Altitude | 50 m Min. 2 m Max. 107 m |

| Superficie | 32,15 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Lorient (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Guidel |

| Législatives | Sixième circonscription |

| Localisation | |

Géographie

Localisation

La commune a une superficie de 3 215 ha dont 778 ha de bois (taux de boisement de 24,2 % contre 16,4 % pour le département du Morbihan). Le Scorff longe le territoire communal à l'ouest et matérialise ainsi la limite avec les communes voisines de Pont-Scorff et Arzano. Au nord coule le Saint-Sauveur, un affluent du Scorff, dont le cours matérialise la limite avec la commune voisine de Plouay. Le bourg, qui sert de chef-lieu, est situé à vol d'oiseau à 12,2 km[1] au nord de la ville de Lorient. Au sud-ouest, l'agglomération du Bas- Pont-Scorff constitue un faubourg de la ville de Pont-Scorff. La commune, à l'origine rurale et agricole, s'est urbanisée à partir de 1975, en raison de sa proximité avec la ville de Lorient, devenant une banlieue résidentielle de celle-ci.

Relief

L'altitude varie entre 2 mètres, point le plus bas de la commune, au niveau de l'estuaire du Scorff à l'extrémité sud de la commune et 107 mètres sur le plateau armoricain au nord de la commune.

|

Voies de communication

La commune est traversée selon un axe Nord/Sud par l'axe Lorient/Roscoff (départementale 769) dont une partie du tracé a été récemment aménagé en 2x2 voies.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[2]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[3].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[6] complétée par des études régionales[7] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Lorient-Lann Bihoue », sur la commune de Quéven, mise en service en 1952[8] et qui se trouve à 8 km à vol d'oiseau[9] - [Note 4], où la température moyenne annuelle évolue de 11,6 °C pour la période 1971-2000[10], à 12 °C pour 1981-2010[11], puis à 12,2 °C pour 1991-2020[12].

Urbanisme

Typologie

Cléguer est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 5] - [13] - [14] - [15].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Lorient, dont elle est une commune de la couronne[Note 6]. Cette aire, qui regroupe 31 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[16] - [17].

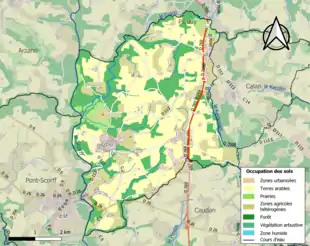

Occupation des sols

Le tableau ci-dessous présente l'occupation des sols de la commune en 2018, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC).

| Type d’occupation | Pourcentage | Superficie (en hectares) |

|---|---|---|

| Tissu urbain discontinu | 6,2 % | 202 |

| Terres arables hors périmètres d'irrigation | 44,1 % | 1432 |

| Prairies et autres surfaces toujours en herbe | 3,4 % | 111 |

| Systèmes culturaux et parcellaires complexes | 14,2 % | 460 |

| Surfaces essentiellement agricoles interrompues par des espaces naturels importants | 5,6 % | 181 |

| Forêts de feuillus | 20,4 % | 662 |

| Forêts mélangées | 6,1 % | 199 |

| Source : Corine Land Cover[18] | ||

Toponymie

Le nom de la commune en breton est Kliger (prononcé [ˈkliɟəʁ]) qui dérive du vieux breton Clegyr désignant une crête rocheuse. Autre hypothèse Cléguer signifie enclos de Saint Guérec , de klod , enclos, ayant évolué en cle et Guer, diminutif de Guérec, Saint Guérec étant le patron de la paroisse.

Histoire

Préhistoire et Antiquité

Les restes d'un dolmen séparé en 7 ou 8 morceaux étaient visibles en 1825 près de la chapelle Saint-Nicolas[20].

Trois tumuli datant de l'âge du bronze ont été découverts à Kelleverin[21].

Des vestiges d'établissements romains, principalement des tessons de poteries, ont été trouvés à Kergaindo[22].

Moyen Âge

Historiquement, la commune de Cléguer fait partie du Pays vannetais et du Kemenet-Héboé (à la fin du XIIe siècle, Olivier de Lanvaux[Note 7] épousa Adelice d'Hennebont[Note 8], qui lui apporta une partie du Kemenet-Héboë, dont la paroisse de Cléguer[23].

Le château de Tronchâteau, situé en Cléguer, a passé autrefois pour une place très-forte. Il était défendu par un rempart fort élevé et flanqué de grosses tours. La seigneurie de Tronchâteau est attesté dès le XIIIe siècle comme appartenant à Pierre de Bretagne. Le duc Jean III la donna en 1334 à Jean le bâtard, son fils; mais le prince ayant senti combien cette place était importante pour la conservation du duché, la retira des mains de son fils, à qui il donna plusieurs autres terres en dédommagement. En 1455, Pierre II la donna à Jean de Malestroit [24]. Les seigneurs de Tronchâteau avaient droit de haute, moyenne et basse justice. Les autres maisons nobles étaient les manoirs de Kersaliou, du Cosquer (la famille Lucas du Cosquer et de Kersallo est présente aux réformations et montres entre 1448 et 1536[25]) et de Mélian [Meslien][26], possédé par la famille Pavec (Alain Pavec par exemple en 1426), fondue par mariage dans la famille Cléguennec en 1622, laquelle fut fondue à son tour en 1682 dans la famille de Robecq par la suite (par le mariage de Françoise de Cléguennec avec Joseph Yves de Robecq, capitaine général garde-côtes du Port-Louis)[27]. Déjà en ruines lors de la Révolution française, le château médiéval de Meslien a été remplacé par un nouveau château achevé en 1812[28].

En 1443 le moulin Maria et sa pêcherie était pour moitié possédé par Henri du Leslé , le titulaire de la chapellenie du Bas Pont-Scorff jouissant de l'autre moitié, avec maisons, jardins et four banal[29].

Temps modernes

Jean-Baptiste Ogée décrit ainsi la paroisse de Cléguer en 1778 :

« Cléguer ; à un quart de lieue à l'Ouest-Nord-Ouest de Vannes, son évêché ; à 17 lieues trois-quarts de Rennes, et à 2 lieues d'Hennebon, sa subdélégation et son ressort. Cette paroisse, dont la cure est à l'alternative, compte 2 600 communiants. Le Roi est le seigneur supérieur. La rivière d'Efcorff divise ce territoire, qui est coupé d'une infinité de ruisseaux, qui vont se jeter, au travers de très belles prairies, dans cette rivière. Les terres en labeur sont fertiles et bien cultivées ; c'est avec peine qu'on y voit des landes ; le terrein [terrain] est couvert d'arbres et de buissons[30]. »

Révolution française

Laurent Le Floch, curé de Cléguer en 1791, fut guillotiné le à Vannes.

Guy Marie Charles de Robecq[Note 9], ancien officier de dragons, fils de Charles de Robecq (lequel avait construit le château de Meslien), chouan qui avait participé à l'expédition de Quiberon, fut fusillé à Auray le 12 thermidor an III (

Le XIXe siècle

Une demande faite par le conseil municipal de la commune de Lesbin-Pont-Scorff de rattacher à cette commune le Bas Pont-Scorff, qui fait partie de la commune de Cléguer, est refusée par le Conseil général du Morbihan en 1839[31].

A. Marteville et P. Varin, continuateurs d'Ogée, décrivent ainsi Cléguer en 1843 :

« Cléguer, commune formée de l'ancienne paroisse de ce nom, aujourd'hui succursale. (...) Principaux villages : le Bas Pontscorff, Kerlay, Sénebert, le Pradu, Keradenec, Pilornec, Cosquerquelen, Saint-Étienne, Cartel-Nevez, Kerousse, Lescaouet, Kerrault, Resprient, le Vesit. Superficie totale : 3 192 hectares, dont (...) terres labourables 1 236 ha, prés et pâturages 196 ha, bois 107 ha, vergers et jardins 11 ha, landes et incultes 1 485 ha, étangs 14 ha (...). Moulins à eau de Michaux, de Kersalo, de Keradenec, de Saint-Yves, de Tronchâteau. La route royale n° 169, dite de Lorient à Proscoff, coupe la commune dans presque toute sa longueur, du sud au nord. Géologie : constitution granitique. On parle le breton[32]. »

Une épidémie de choléra partie de Lorient en octobre 1865 concerna 38 malades (dont 10 morts) en 1866 à Cléguer[33]. La rage sévissait également comme un témoignage le relate en 1898[34]

En décembre 1873 une pétition d'habitants de Cléguer, déposée par le député Audren de Kerdrel, prie l'Assemblée nationale « de rétablir dans le plus bref délai, la royauté en la personne d'Henri V, héritier légitime de la couronne de France »[35].

En 1878 le Conseil général du Morbihan indique que le chemin allant de Pont-Scorff à Plouay, via Cléguer, est désormais carrossable sur toute sa longueur et que la chaussée allant de Restan-Croinec [Restanscouézec] à la route nationale 169 (actuelle D 769), « qui était très fatiguée par les transports de bois considérables qui s'y effectuent, a été améliorée en 1877. Les travaux en cours d'exécution aux abords du bourg de Cléguer seront terminés cettre année, et cette partie, qui était presque impraticable en hiver, sera alors en bon état d'entretien »[36].

Le 17 maisons de Cléguer furent la proie des flammes ; l'incendie aurait été allumé par des enfants qui jouaient avec des allumettes[37].

L'avant-projet de ligne ferroviaire entre Lorient et Gourin est ainsi décrit en 1885 pour la partie concernant Cléguer : « De Pontscorff, la ligne descend et gagne la vallée du Scorff qu'elle remonte sur 4 kilomètres. Elle suit ensuite le ruisseau de Tronchâteau, affluent de la rive gauche du Scorff, et le ruisseau de Becherel, affluent du ruisseau de Tronchâteau, jusqu'à Plouay, sur un parcours d'environ 12 kilomètres »[38].

Benjamin Girard écrit en 1889 : « La commune de Cléguer tite son nom de masses de rochers sortant de terre et formant crête sur le sommet d'une colline ; elle dépendant jadis de l'ancienne seigneurie de Pontcallec et renfermait la forteresse de Tronchâteau qui, défendue par un rempart très élevé et flanquée de grosses tours, était réputée l'une des meilleurs places de Bretagne. (...) Arrosé par le Scorff, le territoire de Cléguer est très accidenté, pittoresque et parsemé de peites vallées où coulent de nombreux ruisseaux »[39].

En 1892 la commune de Cléguer acquiert une maison pour en faire une école de garçons (laquelle existait antérieurement à un autre endroit)[40], laquelle est laïcisée en 1894[41]. La construction d'une école de filles est mise en adjudication en 1886[42].

La Belle Époque

La ligne de chemin de fer d'intérêt local des Chemins de fer du Morbihan, à voie métrique[43], allant de Lorient à Plouay via Pont-Scorff (elle passait entre le bourg de Pont-Scorff et Lesbin) et Cléguer, ouvrit le [44] ; la ligne fut prolongée jusqu'à Gourin en 1906. Cette ligne ferma le [45].

Le journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest indique dans son édition du que « des épidémies de fièvre typhoïde ayant éclaté dans les communes de Cléguer, Pont-Scorff et Plouay, aucune permission ou congé ne sera accordé pour aller dans ce[s] commune[s] »[46].

Une halte ferroviaire est créée en 1903 à Tronchâteau « en raison de la grande distance (2 km) qui sépare la gare actuelle du bourg de Cléguer »[47]. En 1904 une voie supplémentaire en cul-de-sac est construite à la gare de Cléguer pour permettre le stationnement de trains en cours de chargement de pierres (du quartz) provenant d'une carrière voisine de la gare (carrière de Lann-er-Roch)[48].

Une notification de fermeture avant le de l'établissement scolaire tenu à Cléguer par les religieuses de Saint-Louis de Vannes est prise par le sous-préfet de Lorient en août 1903[49].

Une pisciculture est installée en 1910 sur les rives d'un affluent du Scorff avec création d'un barrage qui crée l'étang de Kersalo à hauteur du hameau de Tronchâteau[50].

Un décret du président de la République en date du autorise la création d'un bureau de bienfaisance dans la commune de Cléguer[51].

La Première Guerre mondiale

Le monument aux morts de Cléguer porte les noms de 86 soldats et marins morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale ; parmi eux 3 sont décédés en Belgique (François Le Blainvaux et Louis Le Stunff sont décédés dès le et Jean Colin le ) ; 4 dans les Balkans lors de l'expédition de Salonique (Pierre Groix, Louis Le Ménach et Joseph Le Puil en Grèce, Jean Le Bouëdec dans l'actuelle Macédoine du Nord) entre 1915 et 1918 ; Joseph Flégéo et Louis Nicolas sont morts en captivité en Allemagne ; la plupart des autres sont décédés sur le sol français, à l'exception de deux marins disparus en mer (Pierre Carré et Jean Le Gleut)[52].

Par ailleurs le monument aux morts de Cléguer porte les noms de 5 soldats décédés hors conflit dont 4 en 1920, donc après la Première Guerre mondiale[52].

L'Entre-deux-guerres

Une "Fête du Scorff et de la bruyère" était organisée chaque année au Bas Pont-Scorff (situé en fait dans la commune de Cléguer)[53].

Le Bas Pont-Scorff en Cléguer : la route d'Hennebont (actuelle D 26) vue depuis le "Pont Neuf" (carte postale, 1908).

Le Bas Pont-Scorff en Cléguer : la route d'Hennebont (actuelle D 26) vue depuis le "Pont Neuf" (carte postale, 1908).

La Seconde Guerre mondiale

Le monument aux morts de Cléguer porte les noms de 10 personnes mortes pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale : parmi elles Henri Huchet de Cintré, membre du 27e bataillon de chars de combat[54] décédé le à Cambron (Somme) et Charles Gautier, résistant, tué à l'ennemi le à Caudan [52].

Parmi les victimes civiles de la guerre, François-Marie Le Guennec[Note 10], décédé à Saint-Guénaël en Cléguer le [55].

L'après Seconde Guerre mondiale

L'abbé Le Portz, vicaire à Cléguer, crée le patronage Stiren et un club de football, le Stiren Football Club dont les statuts sont déposés en novembre 1945[56].

En juin 1947 des ménagères de certains villages de Cléguer (l'Enfer et ses environs) protestèrent contre la répartition de la farine (alors rationnée) au sein de la commune, qui, selon elles, privilégiait le bourg à leur détriment[57].

Les travaux de remembrement effectués en 1957 dans la commune entraînèrent la découverte de trois tumuli datant de l'âge du bronze à Kelleverin[21].

Politique et administration

Liste des maires

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[60]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007[61].

En 2020, la commune comptait 3 310 habitants[Note 23], en diminution de 0,84 % par rapport à 2014 (Morbihan : +3,12 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Lieux et monuments

- Église paroissiale Saint-Gérand[64] (XIIe siècle-XIXe siècle), dédiée à saint Gérand, qui serait un moine du Xe siècle d'origine germanique (incertain ; selon Dom Lobineau, on honore en fait à sa place depuis une décision de l'évêque de Vannes Charles de Rosmadec datant de 1665 saint Sezny[65]), qui a aussi donné son nom à la commune de Saint-Gérand[66]. L'édifice est couvert de charpente. La nef romane (XIIe siècle) de cinq travées ouvre sur les bas-côtés par des arcs de plein cintre portés par des piles abattues en chanfrein[67] à simple tailloir. Elle est prolongée au XVe siècle par une partie gothique caractérisée par ses arcs brisés reposant sur des colonnes à chapiteaux non décorés. Au XIXe siècle sont construites la tour à l'ouest et la chapelle de la Vierge formant un bras de transept au nord[68].

- La chapelle Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, située au Bas Pont-Scorff. Cette chapelle a probablement été édifiée au XIIIe siècle (il en reste les hauts contreforts du pignon occidental et une petite fenêtre ébrasée au sud de la chapelle) ; mais elle a subi des transformations importantes au XVIe siècle (le chœur a été alors refait) et au XVIIIe siècle (le grand fenestrage de style flamboyant a été bouché, les baies et le clocheton remaniés). L'ex-voto du Saint-Pierre rappelle que le Bas Pont-Scorff était traditionnellement un village de pêcheurs et que ceux-ci venaient chercher secours et protection dans cette chapelle. Un obus allemand tombé le endommagea partiellement la chapelle[69]. Un gisant datant du XIIIe siècle ou du XIVe siècle, connu sous le nom de "La dame de Tronchâteau" se trouve dans la chapelle[70].

Chapelle Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, vue extérieure d'ensemble.

Chapelle Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, vue extérieure d'ensemble. Chapelle Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, le chœur.

Chapelle Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, le chœur. Chapelle Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, le maître-autel et son retable.

Chapelle Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, le maître-autel et son retable. Chapelle Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, statue de Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle.

Chapelle Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, statue de Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle. Chapelle Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, statue de saint Pierre, le deuxième saint patron de la chapelle.

Chapelle Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, statue de saint Pierre, le deuxième saint patron de la chapelle. Chapelle Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, vitrail "Consécration de la France à la Vierge par Louis XIII" (1638).

Chapelle Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, vitrail "Consécration de la France à la Vierge par Louis XIII" (1638). Chapelle Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, bénitier.

Chapelle Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, bénitier. Chapelle Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, gisant de la "Dame de Tronchâteau" (peut-être celui de la duchesse Marie de Limoges).

Chapelle Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, gisant de la "Dame de Tronchâteau" (peut-être celui de la duchesse Marie de Limoges). Ex-voto du vaisseau mixte Saint-Pierre, construit en 1850 (vers 1890-1895).

Ex-voto du vaisseau mixte Saint-Pierre, construit en 1850 (vers 1890-1895).

- La chapelle Saint-Guénaël (XVIe siècle-XVIIe siècle).

Chapelle Saint-Guénaël.

Chapelle Saint-Guénaël.

- La chapelle Saint-Étienne : de plan rectangulaire, elle a été construite entre la fin du XVIe siècle et le début du XVIIe siècle ; ses ornementations sont de style gothique (portes décorées de tores, choux frisés, archivoltes et fleurons), mais aussi médiéval (animaux fantastiques au pied des rampants). Dominée par un clocheton carré à flèche pyramidale, sa façade occidentale abrite la scène de la Lapitation de saint Étienne (lequel fut condamné à être lapidé par la foule en présence de Saul (le futur saint Paul, alors complice de la foule). La chapelle a été restaurée en 1990 (charpente et lambris refaits); elle possède des statues de saint Étienne et de saint Roch qui datent du XVIIIe siècle.

La chapelle Saint-Étienne, vue extérieure d'ensemble.

La chapelle Saint-Étienne, vue extérieure d'ensemble. Bas-relief représentant saint Étienne, un de ses bourreaux et saint Paul sur un mur extérieur de la chapelle Saint-Étienne.

Bas-relief représentant saint Étienne, un de ses bourreaux et saint Paul sur un mur extérieur de la chapelle Saint-Étienne.

- La chapelle de Saint-Nicolas, Keryard (XIXe siècle)[64].

- Le château de Meslien : l'ancien manoir est attesté en 1448, mais est en ruines vers la fin du XVIIIe siècle et remplacé par le manoir actuel, de type malouinière, construit peu avant la Révolution française[71] par Charles de Robecq[Note 24]. Il est orné au-dessus de l'entrée principale d'un cadran solaire portant le millésime de 1566. Son jardin d'agrément date de la décennie 1780[72] (propriété privée).

Le château de Meslien, portail d'entrée.

Le château de Meslien, portail d'entrée. Le château de Meslien, vue extérieure d'ensemble.

Le château de Meslien, vue extérieure d'ensemble.

- Le moulin à eau Saint-Yves, sur le Scorff, date de 1831 (il a été aménagé en restaurant et lieu de réception)[73].

- Le "Pont Saint-Jean", dit aussi "Pont Romain", sur le Scorff, entre le Bas et le Haut Pont-Scorff, est à cheval sur les communes de Pont-Scorff et Cléguer, de même que le "Pont Neuf" (sur la D 26).

Personnalités liées à la commune

- Jean-Louis-Antoine Huon de Kermadec (né en 1778 à Rennes, décédé en 1835 au château de Meslien en Cléguer), magistrat (il fut conseiller à la cour royale de Rennes et président de Cour d'assises) et amoureux de la langue bretonne, chanteur de gwerz : Charles Le Goffic dans La vie amoureuse de La Tour-d'Auvergne a écrit :« Nul n'était plus habile que La Tour d'Auvergne à lever un sone, voire un beau gwerz pathétique, sinon peut-être son voisin de Morlaix, Huon de Kermadec, le Rouget de Lisle de la Chouannerie » car il fut l'auteur de Barner ar Vretoned, considéré comme l'hymne des Chouans. Il démissionna lors de la révolution de Juillet en 1830[74].

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[4].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[5].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Olivier de Lanvaux, décédé en 1238.

- Adélice d'Hennebont, décédée en 1200.

- Guy Marie Charles de Robecq, né le à Morlaix.

- François-Marie Le Guennec, né le à Cléguer.

- François Bauvais, né en 1744 à Lesbin-Pontscorff, décédé le au bourg de Pont-Scorff.

- Yves Le Priol, né le à Pont-Scorff, décécdé le à Cléguer.

- Jean-François Javelet, né le à Ploemeur, décédé le à Cléguer.

- Pierre Hello, né le au Moustoir en Arzano, décédé le à Plouay.

- Jean Guiguin, né le à Cléguer, décédé le à Cléguer.

- Pierre Yves Le Prat, né le à Cléguer, décédé le à Cléguer.

- Albin Mellou, né le à Caudan, décédé le au Nonenno en Cléguer.

- Pierre Marie Adol, né le au Bas Pont-Scorff en Cléguer, décédé le au Bas Pont-Scorff en Clguer.

- Charles Huon de Kermadec, né le au château de Meslien en Cléguer, décédé le au château de Meslien en Cléguer.

- Armand Huchet de Cintré, né le à Ménéac, décédé le à Cléguer.

- Jean Marie Adol, né le à Cléguer, décédé vers 1925.

- Joachim Henrio, né le à Arzano, décédé le à l'Enfer en Cleguer.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Charles de Robecq, baron de Pallières, sieur de Serqueux, né le à Cléguer, décédé le à Cléguer.

Références

- « Calcul de l'orthodromie entre Pont-Scorff et Lorient » (consulté le ).

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Bretagne », sur www.chambres-agriculture-bretagne.fr, (consulté le )

- « Station météofrance Lorient-Lann Bihoue - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Cléguer et Quéven », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Lorient-Lann Bihoue - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Lorient-Lann Bihoue - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Lorient-Lann Bihoue - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Lorient », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Données statistiques sur les communes de Métropole ; Répartition des superficies en 44 postes d'occupation des sols (métropole) », sur CORINE Land Cover, (consulté le ).

- le site de la CTRL

- Joseph Mahé, Essai sur les antiquités du département du Morbihan, (lire en ligne), page 264.

- Jacques Briard et Jean-Laurent Meunier, « Tumulus armoricains de l'âge du bronzeet couverture loëssique weicheslienne », Bulletin de la Société géologique et minéralogique de Bretagne, , p. 82.

- Centre national de la recherche scientifique, « Noms géographiques antiques et modernes », Gallia : fouilles et monuments archéologiques en France métropolitaine, (lire en ligne, consulté le ).

- Abbé Guilloux, « Baronnie de Lanvaux », Revue historique de l'Ouest, , p. 55 (lire en ligne, consulté le ).

- « Château, Tronchâteau (Cléguer) » (consulté le )

- René Kerviler, Recherches et notices sur les députés de la Bretagne aux Etats-généraux et à l'Assemblée nationale constituante de 1789 : Jary-Videment, Nantes, Impr. de V. Forest et E. Grimaud (lire en ligne), p. 203.

- continuateurs de Jean-Baptiste Ogée, Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne, tome 1, 1843, page 183

- Pol Potier de Courcy, Nobiliaire et armorial de Bretagne : Édition 2,Tome 2, 1885-1889 (lire en ligne).

- L'inventaire du patrimoine culturel en Bretagne, « Château, Tronchâteau (Cléguer) », sur Bretania, (consulté le ).

- Léon Maître, Inventaire sommaire des archives départementales antérieures à 1790. Loire-Inférieure. : Tome Ier, Archives civiles. Série B : Chambres des comptes de Bretagne, art. B.1-B. 1952, Nantes, V. Forest et E. Grimaud, (lire en ligne), page 367.

- Jean-Baptiste Ogée, Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne, t. 1, Nantes, Vatar Fils Aîné, (lire en ligne), pages 212-213.

- « Réunion de communes ou de portions de communes », Rapports du Préfet et délibérations du Conseil général / Conseil général du Morbihan, , p. 33 (lire en ligne, consulté le ).

- A. Marteville et P. Varin, Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne, t. 1, Rennes, Molliex, (lire en ligne), pages 183-184.

- Dr Alfred Fouquet, Compte-rendu des épidémies, des épizooties et des travaux des conseils d'hygiène du Morbihan, Vannes, (lire en ligne), pages 14 et 15.

- « La rage », Journal La Justice, , p. 3 (lire en ligne, consulté le ).

- « Pétitions », Feuilleton / Assemblée nationale, , p. 11 et 12 (lire en ligne, consulté le ).

- « Chemin n°13, de Pontscorff à Plouay », Rapports du Préfet et délibérations du Conseil général / Conseil général du Morbihan, , p. 119 (lire en ligne, consulté le ).

- « Télégrammes et correspondances », Journal Le Figaro, , p. 3 (lire en ligne, consulté le ).

- Conseil général du Morbihan, « Discussion de l'avant-projet de la ligne de Lorient à Gourin », Rapports du Préfet et délibérations du Conseil général. Conseil général du Morbihan, , p. 182 (lire en ligne, consulté le ).

- Benjamin Girard, La Bretagne maritime, Rochefort, impr. C. Thèse (lire en ligne), page 363.

- « Commune de Cléguer. École des garçons », Rapports du Préfet et délibérations du Conseil général / Conseil général du Morbihan, , p. 88-89 et 111 (lire en ligne, consulté le ).

- « Rapport sur la situation de l'enseignement primaire. Année 1893-1894 », Rapports du Préfet et délibérations du Conseil général / Conseil général du Morbihan, (lire en ligne, consulté le ).

- « Rapot de l'inspecteur d'académie sur l'enseignement primaire », Rapports du Préfet et délibérations du Conseil général / Conseil général du Morbihan, , p. 110 (lire en ligne, consulté le ).

- Conseil général du Morbihan, « Discussion de l'avant-projet de la ligne de Lorient à Gourin », Rapports du Préfet et délibérations du Conseil général / Conseil général du Morbihan, , p. 181 et suivantes (lire en ligne, consulté le ).

- « Les Chemins de fer dans le Morbihan », Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, (lire en ligne, consulté le ).

- « Recueil général des lois, décrets et arrêtés... », sur Gallica, (consulté le ), p. 150

- « Épidémies », La Dépêche de Brest et de l'Ouest, (lire en ligne, consulté le ).

- Conseil général du Morbihan, « Chemins de fer d'intérêt local.Établissement d'une halte à Tronchâteau, commune de Cléguer », Rapports du Préfet et délibérations du Conseil général. Conseil général du Morbihan, , p. 66 (lire en ligne, consulté le ).

- « Chemins de fer d'intérêt local. Établissement d'une voie d cul-de-sac à la station de Cléguer », Rapports du Préfet et délibérations du Conseil général / Conseil général du Morbihan, , p. 47 et 48 (lire en ligne, consulté le ).

- « Morbihan. Lorient », Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, (lire en ligne, consulté le ).

- Conseil général du Morbihan, « Repeuplement des cours d'eau. Pisciculture », Rapports du Préfet et délibérations du Conseil général. Conseil général du Morbihan, , p. 59 et 60 (lire en ligne, consulté le ).

- « Décret autorisant la cré"ation d'un bureau de bienfaisance dans la commune de Cléguer », Bulletin des lois de la République française, , p. 2062 (lire en ligne, consulté le ).

- « Cléguer.Monument aux morts », sur genweb.org, (consulté le ).

- « La Fête du Scorff et de la bruyère », Le Nouvelliste du Morbihan, (lire en ligne, consulté le ).

- « Bcc-h27 », sur cavaliers.blindes.free.fr (consulté le ).

- « Base des victimes civiles (France) (colgnecmmhvictcivil #59420) », sur Geneanet (consulté le ).

- « Historique », sur Stiren Cléguer Club (consulté le ).

- Louis Allain, « Cléguer. L'armée rouge et le pain blanc », L'Espoir du Morbihan, (lire en ligne, consulté le ).

- « Cléguer. Ils ont marqué l'histoire de la commune », (consulté le ).

- « Cléguer. Alain Nicolazo entame un 2e mandat de maire », sur Ouest-France, (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « Tout un patrimoine à découvrir », sur cleguer.fr (consulté le ).

- Dom Lobineau, Les vies des saints de Bretagne et des personnes d'une éminente piété qui ont vécu dans la même province , avec une addition à l'Histoire de Bretagne, (lire en ligne), p. 89

- « Étymologie et histoire de Saint-Gérand », sur InfoBretagne.com (consulté le ).

- Marc Déceneux, la Bretagne romane, Editions Ouest France, , p 57.

- « Cleguer », sur infobretagne.com.

- D'après une notice d'information touristique située sur place.

- « Tombeau (gisant) : la Dame de Tronchâteau », sur Ministère de la culture, (consulté le ).

- « Chateau de Meslien à Cléguer, de type malouinière », sur chateau-fort-manoir-chateau.eu (consulté le ).

- https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA56002124.

- « Le Domaine », sur Moulin de St-Yves (consulté le ).

- Annick Le Douguet, Crime et justice en Bretagne, éditions Coop Breizh, 2011, [ (ISBN 978-2-84346-526-0)]

Voir aussi

Bibliographie

- Xavier Dubois, Histoire de Cléguer et du Bas Pont-Scorff, Éditions du Menhir, décembre 2012

- Jacques Briard et Pierre-Roland Giot, « Le tumulus de Kervellerin en Cléguer », Annales de Bretagne, vol. 65, no 1, , p. 5-14 (lire en ligne)

- Pierre-Roland Giot et Jean L'Helgouach, « Fouille d'un deuxième tumulus de l'âge du bronze à Kervellerin en Cléguer », Annales de Bretagne, vol. 68, no 1, , p. 5-20 (lire en ligne)

- Jacques Briard et Pierre-Roland Giot, « Fouille d'un troisième tumulus de l'âge du bronze à Kervellerin en Cléguer », Annales de Bretagne, vol. 69, no 1, , p. 5-17 (lire en ligne)

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- Cléguer sur le site de l'Institut géographique national