Ménéac

Ménéac [meneak] est une commune française, située dans le département du Morbihan en région Bretagne.

| Ménéac | |

La chapelle de la Riaye. | |

Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Bretagne |

| Département | Morbihan |

| Arrondissement | Pontivy |

| Intercommunalité | Ploërmel Communauté |

| Maire Mandat |

Michel Pichard 2020-2026 |

| Code postal | 56490 |

| Code commune | 56129 |

| Démographie | |

| Gentilé | Ménéacois, Ménéacoises |

| Population municipale |

1 512 hab. (2020 |

| Densité | 22 hab./km2 |

| Population agglomération |

5 454 hab. |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 08′ 25″ nord, 2° 27′ 34″ ouest |

| Altitude | Min. 68 m Max. 208 m |

| Superficie | 68,22 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Ploërmel |

| Législatives | Quatrième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | http://www.porhoet.fr/ |

Géographie

Situation

Ménéac est une commune de l'arrondissement de Pontivy et du canton de Ploërmel. Elle est située dans le centre-Bretagne, en limite des Côtes-d'Armor, à 40 minutes de Rennes par la RN 164. Le bourg est situé sur une éminence pierreuse dominant un ensemble faiblement vallonné.

Ménéac est située au cœur du plateau de Rohan (appellation discutable car la topographie est marquée par des collines désordonnées où ne se discerne aucune direction nette, et non par une surface plane), topographie en pente vers le sud[1]. Ce plateau de Rohan qui s'étend de la baie de Douarnenez à la Sarthe est « un massif plutôt anticlinal, formé par des rides parallèles orientées à 70°, obliques par conséquent aux systèmes précédents et ondulant la masse si uniforme par les caractères lithologiques des phyllades de Saint-Lô, altérés, argileux, imperméables[2] ».

Ménéac appartient à une unité paysagère appelée plateau de Pontivy-Loudéac, plus précisément le plateau de l'Yvel qui montre des étendues cultivées (cultures céréalières et fourragères) associées à peu de bocage, à l'état résiduel, avec une végétation s'exprimant le plus souvent sous forme de forêts, boisements ou bosquets[3]. La « plaine » de Pontivy est en effet constituée de paysages monotones qui portent, selon le géographe Pierre-Yves Le Rhun[4], la marque d'une spéculation prédominante qui a éliminé la polyculture vivrière et l'élevage au profit d'une « étendue céréalière qui rappelle maintenant la Beauce, à moins que ce ne soit le Middle-West[5] ». Dans cette unité, se distingue Ménéac dont les roches magmatiques siliceuses donnent naissance par le processus d'arénisation, à des argiles sableuses, ce qui explique que le plateau de l'Yvel présente les caractères marqués d'un paysage agricole moderne, constitué de grandes parcelles de cultures et ponctué de nombreux bâtiments d'élevage, de stockage et de transformation[3].

L'environnement forestier de la commune de Ménéac comprend des boisements épars essentiellement constitués par des ripisylves. La superficie forestière est inférieure à 30 % de la superficie communale. Les unités forestières sont relativement peu étendues et morcelées à l'image des paysages bocagers qu'elles composent[6].

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[7]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[8].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[11] complétée par des études régionales[12] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Merdrignac », sur la commune de Merdrignac, mise en service en 1998[13] et qui se trouve à 7 km à vol d'oiseau[14] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 11,5 °C et la hauteur de précipitations de 931,5 mm pour la période 1981-2010[15]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Saint-Brieuc », sur la commune de Trémuson, dans le département des Côtes-d'Armor, mise en service en 1985 et à 52 km[16], la température moyenne annuelle évolue de 11 °C pour la période 1971-2000[17], à 11,2 °C pour 1981-2010[18], puis à 11,4 °C pour 1991-2020[19].

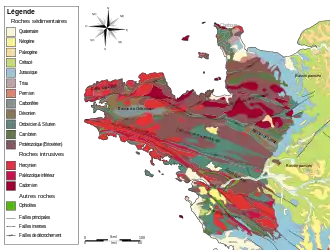

Cadre géologique

Menéac est situé dans le domaine centre armoricain, unité géologique du Massif armoricain qui est le résultat de trois chaînes de montagnes successives. Le site géologique du Méné se situe plus précisément dans un vaste bassin sédimentaire au relief peu marqué et aux sols pauvres. Dans ce bassin briovérien, les sédiments issus de l'érosion du segment occidental la chaîne cadomienne se sont accumulés sur plus de 15 000 m d'épaisseur et se sont métamorphisés (micaschistes à andalousite[20] et cornéennes)[21]. Ménéac correspond à la partie méridionale du massif de Plémet-Ménéac, pluton granitique qui s'est inséré dans le plateau schisteux en y développant à son contact des auréoles de métamorphisme de contact[22]. Le monzogranite de Ménéac à biotite et muscovite (daté de l'ordovicien, 468 ± 5 MA) est un granite gris clair à gris-bleu qui forme une hauteur topographique nettement distincte dans le paysage[23].

Urbanisme

Typologie

Ménéac est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 5] - [24] - [25] - [26]. La commune est en outre hors attraction des villes[27] - [28].

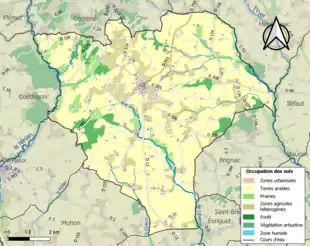

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (92,4 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (92,6 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (69,5 %), zones agricoles hétérogènes (15,8 %), prairies (7,1 %), forêts (6 %), zones urbanisées (1,6 %)[29].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[30].

Toponymie

Le nom de la localité est attesté sous les formes Miniac en 1082[31], Miniaco de Porrehoit en 1130, Meneat en 1149, Miniachum en 1153, Miniac en 1222, Meneac en 1296, Menyac en 1371 et enfin Meneac en 1453 [32].

Il s'agit d'une formation toponymique gauloise ou gallo-romaine en -(i)acum, suffixe à valeur locative à l'origine, ayant pris le sens plus général de « propriété »[31].

Le premier élément Men- représente le nom de personne latin (porté par un autochtone) Minius[33] - [31]. Cet anthroponyme est aussi donné comme gaulois et appartient à toute une série de noms gaulois bien attestés dans des inscriptions Minius, Minnius, Minicus, Minuso, etc. basés sur le thème gaulois minio-, meno- « doux »[34]. L'explication par le breton Menec, Meneg « lieu pierreux »[35] est difficilement compatible avec la nature des formes anciennes, car maen « pierre » en breton est men en ancien breton (cf. gallois maen, cornique mên). Le traitement de la finale -(i)acum > -eac correspond à l'évolution phonétique de ces toponymes en secteur bretonnant, alors qu'on attendrait -(a)y ou -é comme à l’extrème est et au sud de la Bretagne.

D'autres spécialistes ont proposé « mais Ménéac est le rigoureux équivalent phonétique du gallois mynyddog, « montagneux », dérivé de mynydd, en breton KLT menez, en vannetais mané, mené ou miné. Ces trois variantes vannetaises du nom de la montagne, augmentées de la désinence adjective -ac. Est-ce que l'aspect des lieux vérifie cette explication par un nom commun ? Si oui, il serait bien étrange que tous les Minius aient choisi de s'établir sur une hauteur ou un endroit accidenté, et l'explication par un nom de propriétaire (ne l'invente-t-on point parfois pour les besoins de la cause ?) devrait être abandonnée »[36]. Il a été montré plus récemment que la thèse sur l'origine anthroponymique du premier élément de très nombreux toponymes en -(i)acum se vérifiait depuis les plus anciennes inscriptions gauloises, car Dubnocaratiaci dans la phrase d(e)ae Rosmertae Dubnocaratiaci, ne pouvait représenter que le nom de personne Dubnocaratius + suffixe -acum[37].

Homonymie avec deux communes de l'Ille-et-Vilaine : Miniac-Morvan et Miniac-sous-Bécherel.

Histoire

Néolithique

Le territoire de Ménéac est occupé dès le Néolithique comme le prouvent les différents menhirs situés sur la commune, par exemple aux villages de Camblot ou de Bellouan.

Protohistoire et antiquité

Au lieu-dit du Val Bodron, un établissement agricole gaulois a été bâti sur un site déjà occupé durant l'âge du bronze. Cette ferme dédiée à l'activité céréalière a été abandonnée à la fin de la Tène finale, puis partiellement réoccupée jusqu’au Ier siècle[38].

Au lieu-dit de l'Épine Fort, un important établissement agricole gaulois a été mise au jour en 2020. Il a été daté du Ve au IIe siècle av. J.-C.[39].

Moyen Âge et Ancien Régime

La paroisse de Ménéac est fondée au début du XIe siècle par des moines venus de l'abbaye du Mont-Saint-Michel. D'abord simple chapellerie de Saint-Yguer en 1638, Ménéac est érigé en trève vers 1668, avec chapelle et cimetière. La paroisse faisait alors partie de l'évêché de Saint-Malo et du prieuré de Saint-Martin de Josselin. L'église romane datant de cette époque fut remplacée au XIXe siècle par l'église actuelle.

Ménéac comptait plus de trois mille habitants à la fin de l'Ancien Régime. Y vivaient habituellement une quinzaine de prêtres habitués, fils de petits notables de la paroisse, qui attendaient qu'une place de vicaire se libère, vivant de petits bénéfices attachées à des chapelles particulières. La noblesse y était également nombreuse : Les Troussier, les Motte de Kerdreux, les Guého de la Muce, les Lorfeuvre... Certaines familles aux XVIe et XVIIe siècles, à l'instar des Lorfeuvre, mirent leur noblesse en sommeil. Il y avait plusieurs juridictions seigneuriales, ce qui fait qu'une trentaine de propriétaires aisés et de cadets de noblesse exerçaient des charges de notaires, de greffiers et de procureurs fiscaux.

Révolution française

Le cahier de doléances fut rédigé par le conseil de fabrique le . Ce cahier présente ses doléances « pour entrer, avec reconnaissance dans les vues de Sa Majesté » [...], soucieux « du moins [que] sa bonne volonté [soit] agréable à son souverain qu'il adore ». Le cahier dénonce les corvées, les chasses, le poids des impôts (en se livrant à une démonstration noircissant le tableau avec une mauvaise foi évidente : ainsi, à titre d'exemple, la dîme est présentée comme prélevant un dixième du revenu alors qu'à Ménéac la dîme ne prélève qu'une gerbe sur trente-six et non une sur dix. De même, le poids de l'impôt est calculé par rapport au « revenu » officiel de la terre, c'est-à-dire un vingtième de la valeur du capital, alors que ce revenu est ce que retire un propriétaire qui loue sa terre et non ce qu'en retire l'exploitant qui la fait valoir directement, l'exploitant en retirant habituellement plus du triple). Le cahier réclame l'équité fiscale, l'exemption du clergé du don gratuit, l'augmentation de la portion congrue, la suppression des abbayes, la diminution du nombre de couvents, la diminution des revenus des prélats. Il souhaite une réforme de la coutume voir une uniformisation des lois. Il demande que la dette soit férifiée et les lois du royaume fixées préalablement au consentement de l'impôt.

En 1791, les prêtres de la paroisse refusèrent de prêter serment à la Constitution civile du clergé. Ils furent soutenus par la population.

Le conseil municipal, présidé par Nicolas Pichot, fut dénoncé à deux reprises au cours de l'hiver 1791-1792 comme contre-révolutionnaire par une poignée de pétitionnaires patriotes, qui n'ont pas réussi à réunir dix signatures car l'immense majorité de la population soutient le conseil et les prêtres réfractaires. Les membres du conseil étaient, d'après les pétitionnaires patriotes, d'anciens procureurs fiscaux et notaires seigneuriaux, proches des anciens seigneurs. Le conseil municipal avait ordonné au prêtre jureur d'enregistrer les baptêmes qu'il n'avait pas célébrés (et qui l'avaient été par des prêtres réfractaires). Comme le prêtre jureur refusa de s'incliner, le conseil décida de lui retirer la tenue des registres paroissiaux. La commune de Ménéac fut alors, pendant quelques semaines, occupée par un détachement de soldats qui se livrèrent à des pillages dont le conseil municipal se plaignit. Au début du mois d', le prêtre jureur, isolé et découragé, démissionna. Le conseil municipal décida alors de rappeler les anciens prêtres, insermentés, produisant à l'appui de sa décision une pétition signée par plus de quatre-vingts citoyens. Le directoire du département convoqua à Vannes les membres du conseil pour les sermonner.

Au printemps 1793, des incidents contre-révolutionnaires éclatèrent. Ils furent évoqués à la Convention nationale. Dans les années qui suivirent, la population participa massivement à la chouannerie. En , le recteur insermenté, l'abbé Le Mée, fut arrêté à la Catredaie chez François Pencolé chez lequel il avait passé la nuit. Il fut déporté à l'Île de Ré où il demeura incarcéré pendant quelques mois.

Héraldique

|

Blason | De gueules, à trois écussons d'argent chargés chacun de trois mouchetures d'hermine de sable, deux et un. |

|---|---|---|

| Détails | Armoiries de Jean Du Bé, seigneur du lieu-dit Le Bé, de Menéac, de la Morlaye, de Saint-Aubin, de la Colinaye, de Saint-Jean-sur Couaisnon, de la Garenne et de la Hachenaye, de Paimpont, de Trébert, de Concoret, de la Lande et d’Etrellos [41]. Enregistrées à l'armorial Général, le brevet d'enregistrement ayant été délivré à Paris en juillet 1698. Ce sont également les armoiries des familles Riant et Coëtlogon[42]. Ces armoiries ont été adoptées par Raymond Dubé en 1966 pour l'Association des Dubé d'Amérique [43], puis finalement par la commune de Ménéac dans le Morbihan en 1973. Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Politique et administration

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[45]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[46].

En 2020, la commune comptait 1 512 habitants[Note 6], en diminution de 3,82 % par rapport à 2014 (Morbihan : +3,12 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Lieux et monuments

Le menhir de Camblot.

Le menhir de Camblot. Château de la Riaye.

Château de la Riaye.

- Chapelle de la Riaye, située au lieu-dit « la Riaye », inscrite monument historique en 1929.

- Manoir du Plessis-Rebours, inscrit monument historique en 2006.

- Groupe de 6 éoliennes à la limite avec Mohon, atteignant 108 m de haut.

- Groupe de 7 éoliennes sur la route de Brignac.

- Le menhir de Camblot.

- Église Saint-Jean-Baptiste.

Personnalités liées à la commune

- Famille Huchet

- Jean du Plessis de Grenédan, alias « Yves » (20 nov 1890 à Mayenne (53)-), ancien combattant de la Première Guerre mondiale, affecté au 17e GRCA en 1940, prisonnier de guerre puis évadé, créateur d'un réseau de renseignements de la Résistance, « Mort en déportation » le à Wittlich, en Allemagne. Il fut conseiller municipal de Ménéac et créateur du syndicat agricole communal regroupant 200 cultivateurs. Un monument à sa mémoire fut érigé à Ménéac sur un menhir.

- François-Fortuné du Plessis-Mauron de Grenédan, député ultra-royaliste, maire de Ménéac (1815-1830)

- Le peintre Pierre Gilles est né à Ménéac le .

- Henri Androuët, né le au village du Pont-Rio. créateur en 1909 à Paris des fromageries Androuët[49]

- L’écrivain Guy Darol, pensionnaire chez les Sœurs des Écoles Chrétiennes de Ménéac, a grandi dans le hameau de La Ville-Jéhan.

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[9].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[10].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Daniel Faucher, La France, géographie-tourisme, Librairie Larousse, , p. 140.

- Charles Barrois, « Des divisions géographiques de la Bretagne », Annales de géographie, t. 6, no 25, , p. 37 (lire en ligne).

- « L’ensemble de paysages du plateau de Pontivy-Loudéac. Un plateau ondulé voué aux grandes cultures », sur atlasdespaysages-morbihan.fr (consulté le ).

- Pierre-Yves Le Rhun, Géographie économique de la Bretagne, Ed. Breiz, 1973

- Maurice Le Lannou, La Bretagne et les Bretons, PUF, , p. 121.

- Étude d'impact Carrières de saint Lubin – Carrière de l'Épine Fort – MENEAC (56), 2016, p. 155

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Bretagne », sur www.chambres-agriculture-bretagne.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Merdrignac - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Ménéac et Merdrignac », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Merdrignac - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Ménéac et Trémuson », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Saint-Brieuc - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Saint-Brieuc - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Saint-Brieuc - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- Affleurement qui va de Ménéac à Gausson et qui couvre une large partie des Landes du Méné.

- Affleurement sur le talus routier de la D792 (à condition d'enlever la terre et l'herbe) des cornéennes à 500 m après le rond-point à la sortie de Plémet, et des schistes satinés à 1 km, au niveau du village de Faheleau.

- C. Lorenz, Géologie des pays européens : France, Belgique, Luxembourg, Dunod, , p. 135.

- [PDF] E. Thomas, A. Carn, avec la collaboration de J.-M. Rivière, Notice explicative de la feuille Saint-Méen-Le-Grand à 1/50 000, éditions du BRGM, 2008, p. 22

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Ernest Nègre, Toponymie générale de la France : Volume 1, , Page 485.

- (br) Vallerie, Erwan, 1944-, Diazezoù studi istorel an anvioù-parrez = Traité de toponymie historique de la Bretagne, Ar Releg-Kerhuon, An Here, , 560 p. (ISBN 2-86843-153-4 et 9782868431530, OCLC 63764620, lire en ligne).

- Albert Dauzat et Charles Rostaing, Dictionnaire étymologique des noms de lieu en France, Paris, Librairie Guénégaud, (ISBN 2-85023-076-6).

- Xavier Delamarre, Dictionnaire de la langue gauloise. Une approche linguistique du vieux-celtique continental, éditions Errance, Paris, 2003, p. 226 - 227.

- Hervé Abalain, Noms de lieux bretons, Gisserot, 2000, (ISBN 2877474828 et 978-2877474825), p. 84.

- François Falc'hun, L'Histoire de la Langue Bretonne d'après la Géographie Linguistique ; Pierre Le Roux, Atlas linguistique de la Basse-Bretagne ; (Problèmes linguistiques. In: Annales de Bretagne. Tome 70, numéro 4, 1963. page 518).

- Pierre-Yves Lambert, La langue gauloise : description linguistique, commentaire d'inscriptions choisies, Errance, Paris, 1994 (Collection des Hespérides), p. 39.

- Valérie Le Gall (dir), La ferme laténienne du Val Bodron, Inrap Grand Ouest,

- Dominique Le Lay, « Bretagne. Des vestiges de la période gauloise mis au jour à Ménéac », Ouest France, (lire en ligne).

- Docteur Alfred Fouquet, "Compte-rendu des épidémies, des épizooties et des travaux des conseils d'hygiène du Morbihan", Vannes, 1870, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6528773r/f10.image.r=Riantec?rk=21459;2

- https://fr.wikisource.org/wiki/Nobiliaire_et_armorial_de_Bretagne/B

- https://fr.wikisource.org/wiki/Nobiliaire_et_armorial_de_Bretagne/C https://fr.wikisource.org/wiki/Nobiliaire_et_armorial_de_Bretagne/R

- http://www.association-dube.org/Blason_devise.php

- « Ménéac : Michel Pichard prend officiellement les commandes », sur Actu.fr, (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

Voir aussi

Bibliographie et archives

- Château de Bellouan en Ménéac (seigneuries de la Muce et Chauchix) > Fonds de Bellouan, Archives I&V, fonds 55 J, (0,60 ml).

Articles connexes

Liens externes

- Site de la mairie de Ménéac

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- Site de la commune de Ménéac

- Ménéac sur le site de l'Institut géographique national