Arrondissement français

L'arrondissement est une circonscription administrative de la France, à savoir une zone géographique résultant d’une division du territoire national à des fins de gestion administrative. Apparu en l'an VIII (1800), il constitue une subdivision intermédiaire entre le département et le canton, et se trouve rapidement assimilé à la sous-préfecture. Dépourvu de personnalité juridique depuis 1940 (abolition du conseil et du scrutin), il sert de cadre à l'action de l'État sur ce territoire et devient, depuis la réduction cantonale de 2015, une division supra-communale[1].

| Arrondissement | |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Type | circonscription administrative |

| Division supérieure | département |

| Division inférieure | commune |

| Nombre de subdivisions | 333 (2022) |

| Autorité administrative | Sous-préfet |

| Création | 1800 |

| Localisation | |

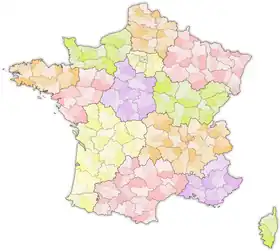

Carte des arrondissements | |

Un arrondissement porte généralement le nom de son chef-lieu (la sous-préfecture, sauf s'il s'agit de la préfecture du département) et est administré par un sous-préfet (sauf l'arrondissement dont le chef-lieu est également celui du département, qui est administré par le secrétaire général de préfecture).

Depuis le [2], on dénombre 332 arrondissements en France[3].

Rôle et administration

L'arrondissement est une circonscription administrative déconcentrée de l'État français dont l'existence est prévue par l'article 2 de la loi du relative à l'administration territoriale de la République[4] - [5]. Il s'agit de la plus petite circonscription administrative de l'État et son administration est confiée à un sous-préfet qui assiste le préfet de la circonscription départementale.

Dans la plupart des cas, le territoire de l'arrondissement correspond à une subdivision du département mais ce principe connaît quelques exceptions :

- le département d'outre-mer de Mayotte n'est pas divisé en arrondissements ;

- Paris et le Territoire de Belfort ne comptent qu'un seul arrondissement ;

- le territoire du département du Rhône et celui de la métropole de Lyon forment chacun un arrondissement de la circonscription départementale du Rhône, mais la métropole de Lyon est une collectivité territoriale à statut particulier qui n'est ni une commune, ni un arrondissement, ni une métropole de droit commun ni un département.

Des conseils d'arrondissement — aux prérogatives réduites — ont existé jusqu'en 1940 mais ont été supprimés et aucune collectivité territoriale correspondant à l'arrondissement n'a été créée lors des différentes réformes de décentralisation.

Historiquement, les circonscriptions législatives et les cantons étaient découpés au sein des arrondissements mais depuis les redécoupages de 2010 et 2014 les découpages électoraux ne tiennent plus nécessairement compte des frontières des arrondissements.

Histoire

Le principe des arrondissements fut proposé dans plusieurs projets de réforme sous l'Ancien Régime, notamment par l'intendant de Bretagne Gaspard Henri de Caze de La Bove dans son Mémoire concernant les subdélégués de l'intendance de Bretagne en 1775.

Les arrondissements ont été créés par la loi du 28 pluviôse an VIII (), en remplacement des districts créés lors de la départementalisation du territoire et supprimés par la Constitution du 5 fructidor an III ().

Chaque arrondissement est alors doté d'un conseil d'arrondissement dont les attributions se réduisent à fixer les impôts de répartition et à émettre des vœux que le sous-préfet transmet au conseil général. La loi du les autorise à lever des contributions extraordinaires pour les travaux publics et le décret du leur transfère la propriété des sous-préfectures[6]. L'ordonnance du portant suppression des sous-préfectures des chefs-lieux de département confie l'administration des arrondissements, dont le chef-lieu est la préfecture, directement au secrétaire général de préfecture.

Dès la Restauration monarchique, les prérogatives des arrondissements sont réduites au profit de celles du département. En 1837, puis en 1871, leur suppression est envisagée[7].

Sous la Troisième République, le conseil d'arrondissement était formé par des conseillers élus sur les territoires des cantons, au scrutin majoritaire uninominal à deux tours, comme les conseillers généraux. Le conseil devait compter un minimum de 9 conseillers, pour 9 cantons. S'il n'y avait pas assez de cantons, on divisait en deux circonscriptions les cantons les plus peuplés. Les conseillers étaient élus pour 6 ans, et renouvelables par moitié tous les 3 ans. Comme pour les conseillers généraux, les candidats devaient être âgés de 25 ans minimum pour être élus. Les conseillers d'arrondissement faisaient partie du collège élisant les sénateurs, comme les députés, conseillers généraux, et délégués des conseils municipaux. Les fonctions de conseiller d'arrondissement n'étaient pas rémunérées, et elles pouvaient être cumulables avec un mandat parlementaire.

Les arrondissements servirent de circonscription législative en 1815, de façon systématique, et de 1875 à 1919, pendant la Troisième République. On parlait alors de scrutin d'arrondissement, même si dès le départ moins de la moitié des circonscriptions coïncidèrent avec un arrondissement entier, les autres étant divisés autant de fois qu'ils contenaient 100 000 habitants. Ce scrutin fut très critiqué au tournant du XIXe siècle, quand il apparut que certains arrondissements ruraux perdaient sensiblement en population, introduisant une inégalité de représentation des Français au Parlement, au bénéfice notamment de minuscules arrondissements de montagne, pérennisés par la loi alors qu'ils perdaient constamment en population. Beaucoup de parlementaires réclamèrent dès la fin du XIXe siècle la suppression de ces arrondissements dépeuplés. Après les pertes dramatiques de population dues à la Première Guerre mondiale, le cruel bilan démographique des régions de montagne força le gouvernement à modifier le mode de scrutin, en attendant une réforme devenant de plus en plus évidente du mode de découpage électoral. Mais c'est seulement le qu'un décret-loi supprima 106 arrondissements, réduisant ainsi leurs nombres de 386 à 280[8] - [9], sous prétexte d'économies dans l'administration. Cette réforme n'empêcha pourtant pas d'avoir à regrouper certains des arrondissements incriminés avant guerre dans le nouveau découpage électoral, adopté en 1927, plusieurs arrondissements n'atteignant pas le minimum de 40 000 habitants par circonscription fixé alors par la loi.

Ces 106 arrondissements étaient :

- Ambert (rétabli[N 1])

- Ancenis (rétabli[N 2])

- Arcis-sur-Aube

- Argelès-Gazost (rétabli[N 1])

- Barbezieux

- Bar-sur-Seine

- Baugé

- Baume-les-Dames

- Bazas

- Bourganeuf

- Boussac

- Bressuire (rétabli[N 1])

- Brignoles (rétabli[N 3])

- Calvi (rétabli[N 2])

- Castellane (rétabli[N 1])

- Castelnaudary

- Château-Gontier (rétabli[N 1])

- Château-Thierry (rétabli[N 1])

- Châtillon-sur-Seine

- Civray

- Clermont (rétabli[N 1])

- Cosne-sur-Loire (rétabli[N 2])

- Coulommiers

- Domfront

- Doullens

- Embrun

- Espalion

- Étampes (rétabli[N 4])

- Falaise

- Fontainebleau (rétabli[N 5])

- Gaillac

- Gannat

- Gex (rétabli[N 6])

- Gien

- Gray

- Hazebrouck

- Issoudun (rétabli[N 1])

- Joigny

- La Réole

- Lavaur

- Lectoure

- Lesparre (rétabli[N 1])

- Loches (rétabli[N 2])

- Lodève (rétabli[N 1])

- Lombez

- Loudéac

- Loudun

- Louhans (rétabli[N 1])

- Louviers

- Mantes (rétabli[N 2])

- Marennes

- Marvejols

- Mauléon

- Melle

- Mirecourt

- Moissac

- Montélimar

- Montfort

- Montmédy

- Mortagne (rétabli[N 1])

- Mortain

- Moûtiers

- Murat

- Muret (rétabli[N 1])

- Nérac (rétabli[N 1])

- Neufchâtel

- Nogent-le-Rotrou (rétabli[N 2])

- Orange

- Orthez

- Paimbœuf

- Pamiers (rétabli[N 1])

- Pithiviers (rétabli[N 1])

- Ploërmel

- Poligny

- Pont-Audemer

- Pont-l'Évêque

- Puget-Théniers

- Quimperlé

- Remiremont

- Ribérac

- Rocroi

- Romorantin (rétabli[N 2])

- Ruffec

- Saint-Affrique

- Saint-Calais

- Sainte-Menehould (rétabli[N 7])

- Saint-Jean-d'Angély (rétabli[N 2])

- Saint-Julien-en-Genevois (rétabli[N 6])

- Saint-Marcellin

- Saint-Pol-sur-Ternoise

- Saint-Pons

- Saint-Sever

- Saint-Yrieix

- Sancerre

- Sedan (rétabli[N 1])

- Semur

- Sisteron

- Tonnerre

- Toul (rétabli[N 2])

- Trévoux

- Ussel (rétabli[N 2])

- Uzès

- Valognes

- Villefranche-de-Lauragais

- Vitré

- Wassy

- Yssingeaux (rétabli[N 1])

- Yvetot.

L'activité des conseils d'arrondissements, déjà peu importante, se trouve encore réduite par le développement des impôts de quotité[6]. En 1940, la loi du « suspend » les conseils d'arrondissements mais ils ne sont jamais remis en activité[10].

En 1962, les arrondissements de Corbeil-Essonnes, Saint-Denis et Sceaux sont supprimés : ces deux derniers cessent d'être administrés par un sous-préfet dès le pour passer sous l'autorité directe du préfet de la Seine, mais ne sont jamais formellement supprimés en tant que divisions administratives. Il faut attendre 1962 pour qu'ils soient implicitement supprimés afin de préparer le découpage de la Seine en quatre nouveaux départements qui intervient en 1964.

Depuis les années 1960, les événements suivants se sont produits :

- 1962 : création des arrondissements de Montmorency, de Palaiseau, du Raincy, de Saint-Germain-en-Laye (Seine-et-Oise), de Calais et de Lens (Pas-de-Calais) ;

- 1963 : création de l'Arrondissement de Saint-Martin-Saint-Barthélemy ou « les îles du nord » (Guadeloupe) ;

- 1964 : création de l'arrondissement de Saint-Pierre (La Réunion) ;

- 1965 : création des arrondissements de La Trinité (Martinique), de Nanterre, de Bobigny et de Créteil (Seine, en vue de la formation des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ces trois arrondissements étant créés implicitement par la désignation des chefs-lieux des futurs départements) ;

- 1966 : création des arrondissements d'Antony (Seine, en vue de la formation des Hauts-de-Seine), de Nogent-sur-Marne (Seine, en vue de la formation du Val-de-Marne), d'Étampes (Seine-et-Oise, en vue de la formation de l'Essonne) et d'Argenteuil (Seine-et-Oise, en vue de la formation du Val-d'Oise) ;

- 1968 : création de l'arrondissement de Saint-Benoît (Réunion) ;

- 1969 : suppression de l'arrondissement à statut particulier de l'Inini (Guyane) ; création des arrondissements de Saint-Paul (Réunion) et de Saint-Laurent-du-Maroni (Guyane) ;

- 1972 : création des arrondissements de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) et de L'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) ;

- 1974 : création des arrondissements de Brignoles (Var) et du Marin (Martinique), fusion des arrondissements de Sélestat et d'Erstein pour former l'arrondissement de Sélestat-Erstein (Bas-Rhin) ;

- 1981 : création de l'arrondissement d'Istres (Bouches-du-Rhône) ;

- 1984 : création de l'arrondissement de Vierzon (Cher) ;

- 1988 : création de l'arrondissement de Fontainebleau (Seine-et-Marne) ;

- : création des arrondissements de Noisiel (Seine-et-Marne) et de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) ;

- : le chef-lieu de l'arrondissement de Noisiel est transféré à Torcy ;

- 1995 : création de l'arrondissement de Saint-Pierre (Martinique) ;

- 2000 : l'arrondissement de Montmorency devient l'arrondissement de Sarcelles (Val-d'Oise) ;

- 2006 : création de l'arrondissement d'Arcachon (Gironde) ;

- 2007 : disparition de l'arrondissement de Saint-Martin-Saint-Barthélemy (Guadeloupe) lorsque Saint-Barthélemy et Saint-Martin deviennent des collectivités d'outre-mer ;

- 2010 : réduction du périmètre de l'arrondissement de Rennes, suppression de l'arrondissement de Fougères et création de celui de Fougères-Vitré (Ille-et-Vilaine).

Depuis quelques années, l'État tend à réduire le nombre d'arrondissements ou à en rationaliser les frontières :

- 2015 :

- les frontières des arrondissements de Lyon et Villefranche-sur-Saône sont modifiées pour correspondre à celles de la métropole de Lyon et du département du Rhône respectivement,

- l'arrondissement de Thionville-Ouest est supprimé et ses communes sont rattachées à l'arrondissement de Thionville-Est, qui devient l'arrondissement de Thionville,

- l'arrondissement de Metz-Campagne est supprimé et ses communes sont rattachées à l'arrondissement de Metz-Ville, qui devient l'arrondissement de Metz,

- l'arrondissement de Strasbourg-Campagne est supprimé et ses communes sont rattachées à l'arrondissement de Strasbourg-Ville, qui devient l'arrondissement de Strasbourg,

- l'arrondissement de Boulay-Moselle est supprimé et ses communes sont rattachées à l'arrondissement de Forbach, qui devient l'arrondissement de Forbach-Boulay-Moselle,

- l'arrondissement de Guebwiller est supprimé et ses communes sont rattachées à l'arrondissement de Thann, qui devient l'arrondissement de Thann-Guebwiller,

- l'arrondissement de Wissembourg est supprimé et ses communes sont rattachées à l'arrondissement de Haguenau, qui devient l'arrondissement de Haguenau-Wissembourg,

- l'arrondissement de Ribeauvillé est supprimé et ses communes sont rattachées à l'arrondissement de Colmar, qui devient l'arrondissement de Colmar-Ribeauvillé,

- 2016 : l'arrondissement de Château-Salins est supprimé et ses communes sont rattachées à celui de Sarrebourg, qui devient l'arrondissement de Sarrebourg-Château-Salins ;

- 2017 :

- l'arrondissement de Sainte-Menehould est supprimé et ses communes sont rattachées à l'arrondissement de Châlons-en-Champagne

- les frontières des arrondissements de nombreux départements sont redécoupées afin de correspondre aux limites des intercommunalités, tandis que l'arrondissement de Châteaubriant-Ancenis est créé par la fusion de deux arrondissement préexistants ;

- 2022 : création de l'arrondissement de Saint-Georges (Guyane).

La plupart des départements sont découpés en trois ou quatre arrondissements. Les départements du Territoire de Belfort et de Paris n'en ont qu'un seul, tandis que le Pas-de-Calais en a sept et Mayotte n'est pas découpée en arrondissements. Le département de Seine-et-Oise a été subdivisé en onze arrondissements en 1966-1967, juste avant sa suppression, ce qui constitue le maximum jamais atteint. Jusqu'en 2015, la Moselle comptait neuf arrondissements mais ce nombre a été réduit à six en 2015 puis finalement cinq en 2016.

Notes et références

Notes

- Rétabli le .

- Rétabli les 26 novembre et .

- Rétabli le .

- Rétabli le .

- Rétabli le .

- Rétabli le .

- Rétabli le .

Références

- Arrondissement, sur le site de l'INSEE, consulté le 14 septembre 2014

- Décret n° 2017-453 du 29 mars 2017 portant suppression de l'arrondissement de Sainte-Menehould (département de la Marne)

- Code officiel géographique au 1er janvier 2019 sur le site de l'Insee

- Loi no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République.

- Arrondissement, sur le site de l'INSEE, consulté le 8 janvier 2016

- J. Hourticq, « L'avenir de l'arrondissement », dans Revue administrative, juillet-août 1972, p. 411-415.

- René Mornet, « Il faut supprimer les arrondissements », dans Revue administrative, juin 1972, p. 22-27.

- Splaf : La réforme de 1926

- La réforme du 10 septembre 1926, dans les archives du Guichet du Savoir ; Jean-Louis Masson, Provinces, départements, régions : l'organisation administrative de la France d'hier à demain, Fernand Lanore, , 698 p. (lire en ligne), p. 397.

- André de Laubadère, Jean-Claude Vénézia, Yves Gaudemet, Traité de droit administratif, 12e édition, LGDJ, 1992, tome 1, nos 168-169.

Voir aussi

- Arrondissement, Administration territoriale, Histoire des départements français et Arrondissement municipal

- Autres subdivisions territoriales françaises : Région, Département, District, Canton et Commune

- Listes : arrondissements, sous-préfectures, préfectures et "Arrondissements en France classés par département"