Ille-et-Vilaine

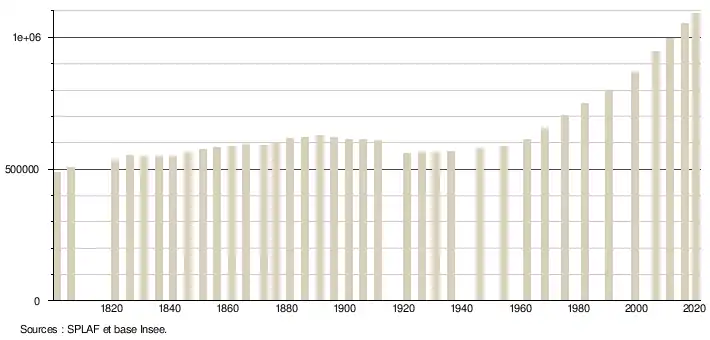

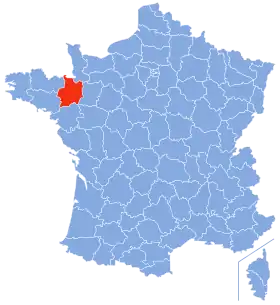

Le département d'Ille-et-Vilaine (/il‿e.vi.lɛn/[3]) est un département français situé en région Bretagne. Il porte le numéro 35 dans la numérotation départementale française. Il est situé dans l’est de la région Bretagne et fait partie de la Haute-Bretagne. La population totale, de 1 088 855 habitants en 2020, est en augmentation depuis plusieurs décennies. Rennes est le chef-lieu de département et préfecture de la région Bretagne. Le département compte 333 communes.

| Ille-et-VilaineIl-ha-Gwilen | |

|

|

| |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | |

| Création du département | |

| Chef-lieu (Préfecture) |

Rennes |

| Sous-préfectures | Saint-Malo Fougères Redon |

| Président du conseil départemental |

Jean-Luc Chenut (PS) |

| Préfet | Emmanuel Berthier[1] |

| Code Insee | 35 |

| Code ISO 3166-2 | FR-35 |

| Code Eurostat NUTS-3 | FR523 |

| Démographie | |

| Gentilé | Bretillien[2] |

| Population | 1 088 855 hab. (2020) |

| Densité | 161 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 10′ nord, 1° 40′ ouest |

| Superficie | 6 775 km2 |

| Subdivisions | |

| Arrondissements | 4 |

| Circonscriptions législatives | 8 |

| Cantons | 27 |

| Intercommunalités | 18 |

| Communes | 333 |

| Liens | |

| Site web | ille-et-vilaine.fr |

Géographie

L'Ille-et-Vilaine est un département de la région Bretagne. Il est limitrophe des départements de la Manche, de la Mayenne, de Maine-et-Loire, de la Loire-Atlantique, du Morbihan et des Côtes-d'Armor, et il est baigné par la Manche, son littoral appartenant à la côte d'Émeraude pour sa partie occidentale (de la pointe du Grouin située à Cancale jusqu'à Saint-Briac-sur-Mer) et à la baie du Mont-Saint-Michel pour sa partie orientale (de la pointe du Grouin, Cancale à Roz-sur-Couesnon).

Le département s’étend sur 6 775 km2. Il se situe entre les méridiens 1° et 2° 20′ ouest et les parallèles 47° 40′ et 48° 40′ nord. Il s’agit du département breton le moins maritime puisque son littoral, s’ouvrant sur la Manche, n’est que de 110 kilomètres (de Saint-Briac-sur-Mer à l'ouest, à Roz-sur-Couesnon à l'est).

L'Ille-et-Vilaine est localisé sur une dépression topographique correspondant à une fosse sédimentaire[4]. Le département est protégé des flux d’ouest par les hauteurs du Massif armoricain et des influences continentales à l’est avec les collines normandes et du Maine. Par sa géologie, la majeure partie de la moitié septentrionale appartient au domaine nord-armoricain, l’autre moitié relevant du domaine centre-armoricain traversé par le synclinorium médian armoricain (Brest-Laval), seule une petite partie autour de Redon étant comprise dans le domaine sud-armoricain.

En effet, la partie centrale et littorale du département est de faible altitude, le plus souvent inférieure à 50 m dans la bande côtière et dans les vallées et moins de 100 m quasiment partout. Ce n’est qu’en limites occidentale et orientale que se situent des reliefs plus élevés :

- à l’ouest, les collines de Bécherel (190 m) et la forêt de Paimpont où le département culmine à 256 m ;

- à l’est, le Coglais et le pays de Fougères (245 m à La Chapelle-Janson).

Les plateaux se trouvent :

- au sud, sous forme de barres rocheuses constituées de schistes durs ou de grès armoricain, orientés ouest - nord-ouest - est - sud-est, séparés par de larges vallées où coulent des affluents de la Vilaine ;

- au nord, en bandes plus larges et plus uniformes constituées de schiste dur ou de granite alternant avec les bassins.

Les régions maritimes comprenant l’est de Cancale, les marais de Dol et du mont Saint-Michel, et à l’ouest un plateau de roches cristallines profondément entaillé par la Rance.

Pour ce qui est de la pédologie et la botanique (1480 plantes vasculaires recensées)es[5], le sous-sol est souvent imperméable du fait de la présence de roches granitiques. Si bien que l’on trouve très peu de nappes phréatiques et l’on ne trouve que des eaux de surface. Les cours d’eau voient leur débit varier selon les flux océaniques amenant la pluie. S’il y a une longue période sans précipitations, l'Ille-et-Vilaine peut souffrir de la sécheresse. Mais un apport pluvial important peut provoquer des inondations car les sols peuvent être gorgés d’eau.

L’agriculture est principalement basée sur l’élevage, ce qui en fait le premier département laitier de France. Cela a pour conséquences, une adaptation de l’agriculture avec des cultures orientées pour l’alimentation animale avec du blé, du maïs, des plantes fourragères et des prairies.

Hormis ces espaces anthropisés, il subsiste des espaces naturels comme la lande sur les plateaux au sud et les falaises du littoral, environ 65 000 ha de forêt (forêt de Paimpont, de Fougères, de Rennes, de Liffré, de Teillay, etc.) ; les zones humides du département.

- Paysages d'Ille-et-Vilaine :

L'étang de Haute-Vilaine à l'est.

L'étang de Haute-Vilaine à l'est. Bruz et son canal, dans le centre.

Bruz et son canal, dans le centre. La côte à Saint-Malo, au nord.

La côte à Saint-Malo, au nord.

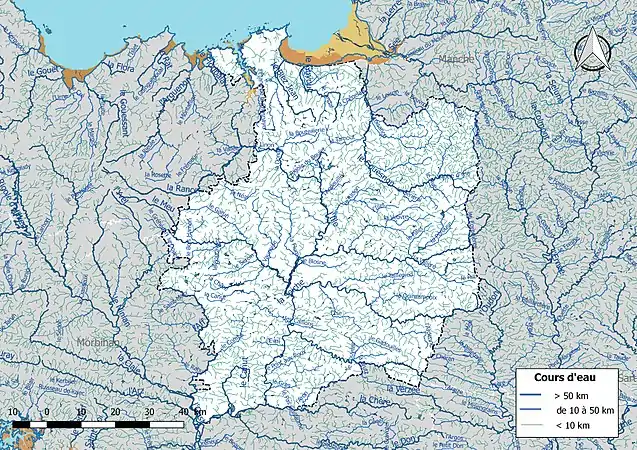

Hydrographie

Les bassins, creusés par l’érosion dans les schistes tendres, se développent de part et d’autre des rivières principales :

- au nord, bassin des affluents de la Rance et bassins du Couesnon ;

- au centre et au sud, bassins de la Vilaine dont le plus important, celui de Rennes.

L'Ille-et-Vilaine est quasi en totalité dans le bassin DCE Loire-Bretagne.

L'Ille-et-Vilaine est quasi en totalité dans le bassin DCE Loire-Bretagne. Carte de l'ensemble du réseau hydrographique de l'Ille-et-Vilaine.

Carte de l'ensemble du réseau hydrographique de l'Ille-et-Vilaine.

Climat

L'Ille-et-Vilaine bénéficie d'un climat océanique (de type Cfb selon la classification de Köppen). La station Météo-France de référence est celle de l'aéroport de Rennes-Bretagne à Saint-Jacques-de-la-Lande. L'autre station est celle à l'aéroport de Saint-Malo-Dinard-Pleurtuit. À Rennes, les hauteurs annuelles de précipitations sont inférieures à 700 mm. Les hivers sont humides et en moyenne doux. Les étés sont relativement secs, modérément chauds et ensoleillés. Le département bénéficie d’environ 1 850 heures d’ensoleillement chaque année. Néanmoins, le climat n'est pas uniforme sur le département. Il varie suivant l'exposition à la mer, aux perturbations océaniques, au vent et à l'altitude.

Toponymie

Le nom du département vient du fleuve de la Vilaine et de son affluent l’Ille, qui ont leur confluence dans le centre de Rennes. Le département est nommé Il-ha-Gwilen[6] en breton.

Histoire

.jpg.webp)

Le département a été créé à la Révolution française, le en application du décret du 22 décembre 1789. C'est l'un des cinq départements issus du découpage de l'ancienne province de Bretagne.

Auparavant, se sont succédé sur le même territoire :

- le peuple des Riedones (peuple armoricain qui a donné son nom à Rennes et au pays Rennais), organisé en cité par l’Empire romain, et la frange orientale de celui des Coriosolites ;

- la baillie médiévale de Rennes plus une partie de celle du Porhoët ;

- la moitié orientale du présidial de Rennes, tel qu’il était en 1689, comprenant les sénéchaussées de Rennes (avec quelques aménagements au sud avec la sénéchaussée de Nantes), Saint-Aubin-du-Cormier, Fougères, Bazouges, Antrain, Hédé et Saint-Malo plus une partie des sénéchaussées de Dinan et de Ploërmel ;

- l'ancien diocèse de Rennes ainsi qu'une partie des anciens diocèses de Saint-Malo et de Dol.

Le nom de ce département a été forgé comme beaucoup d’autres en reprenant les particularités géographiques principales qui s'y trouvent. Ici, il est basé sur deux rivières, l'Ille et la Vilaine, qui se rejoignent à Rennes, à l'ouest du centre-ville. Le nouveau diocèse de Rennes reprend les limites du département.

Le coup d'État du 2 décembre 1851 de Napoléon III est largement soutenu en Ille-et-Vilaine, département catholique, conservateur et monarchiste ; elle fait même partie des quatre départements où aucun opposant n'est arrêté[7].

Un problème identitaire a agité les esprits du conseil général en 1989, qui aurait alors souhaité rebaptiser le département en « Marche-de-Bretagne », ce à quoi la DDE s’est opposé et qui n'a pas fait l'unanimité des habitants. En 2005, après de longues réflexions, un nouveau projet a été proposé à la consultation populaire par questionnaire : « Haute-Bretagne ». Il a été refusé par 75 % des répondants. Devant ce résultat, le conseil général a renoncé à ce projet qu'avait avancé le comité départemental du tourisme.

Emblèmes

Logotype

Créé en 1986, le premier logotype du conseil général d’Ille-et-Vilaine est formé par la silhouette très stylisée de la Bretagne en noir (couleur régionale) avec un gros disque rouge symbolisant l’emplacement géographique du département dans la région.

En 2008, l’assemblée départementale a modifié son logo[8] qui a été retravaillé par l’agence de communication Euro RSCG. Les évolutions les plus marquantes sont :

- des lignes simplifiées pour les contours de la Bretagne ;

- un effet 3D sur le disque rouge pour marquer la modernité ;

- dans l’écriture « Ille-et-Vilaine », une esperluette stylisée intégrant une hermine qui marque l’attachement à la Bretagne.

- Le nom du territoire « Ille-et-Vilaine » est mis en valeur et placé avant celui de l’institution. « Département » remplace « Conseil général ».

Logo d'Ille et Vilaine(De 1986 à 2008)

Logo d'Ille et Vilaine(De 1986 à 2008) Logo d'Ille & Vilaine(Depuis 2008)

Logo d'Ille & Vilaine(Depuis 2008)

Armoiries et drapeau

|

Les armoiries symbolisent la Bretagne et les deux rivières qui ont donné leurs noms au département : l’Ille et la Vilaine. Elles se décrivent :

|

|---|

Ce blason n’est qu’une proposition de Robert Louis, et n’a donc pas de caractère officiel.

L'Ille-et-Vilaine ne dispose pas de drapeau officiel[9]. Le conseil départemental utilise toutefois un drapeau blanc avec son logo au centre.

Autres symboles

- Animaux :

- mammifère : l’hermine ;

- insecte : la coccinelle rouge.

Politique

Comme une grande partie du reste de l’Ouest de la France, l'Ille-et-Vilaine a longtemps eu la réputation d’être un département de droite ; en effet, de tradition catholique, le département vota à droite tout au long de la Troisième République, en opposition à la gauche anticléricale[10]. Une tradition qui se retrouve encore, avec un personnel politique parfois très anciennement enraciné comme en témoigne l’élection, depuis désormais plus de deux cent vingt ans, d’un représentant de la famille Méhaignerie sur le pays de Vitré. Le courant de gauche a longtemps été marginal, ne rencontrant d’influence notable que dans quelques milieux ouvriers (chaussure à Fougères, imprimerie sur Rennes).

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l’électorat du département s’est tourné vers le MRP[11], de sensibilité démocrate-chrétienne, confirmant son ancrage à droite de l’échiquier politique. Cependant, trois phénomènes essentiels ont motivé une évolution durable des comportements politiques des habitants d’Ille-et-Vilaine :

- le premier phénomène est la crise profonde du monde rural, à compter des années 1950, se traduisant par un exode de plus en plus marqué ;

- le second phénomène est celui de la déchristianisation, par la baisse de la pratique religieuse, qui a progressivement distendu les liens entre sentiment religieux et choix politique ;

- enfin, dans les années 1960, le département a commencé de connaître un relatif développement industriel, motivé notamment par la politique de décentralisation et par l’intégration de la Bretagne dans l’économie nationale.

Cela est notamment manifeste pour ce qui concerne l’industrie automobile avec l’ouverture des deux grandes usines de La Janais et de la Barre-Thomas du groupe Citroën, usines qui ont embauché largement dans le monde rural et où, malgré un contexte social tendu, le mouvement syndical et les idées de gauche ont peu à peu pris corps et trouvé de nouveaux soutiens. L’autre grande industrie du département, l’agroalimentaire, a connu une progression liée à la demande grandissante du marché parisien en produits frais et en produits alimentaires transformés.

Tout ceci transforme la population du département, de plus en plus ouvrière alors et de moins en moins attachée à l’activité agricole, même si nombre d’ouvriers de l’automobile demeuraient, dans un premier temps, également exploitants agricoles. De fait, à compter du début des années 1970, la gauche progresse de façon continue. Pourtant, de 1958 à 1981, le département est exclusivement représenté à l’Assemblée nationale par des élus de la droite et du centre, parfois réélus avec de très confortables majorités. Ainsi, en 1978, Pierre Méhaignerie est élu député avec plus de 72 % des suffrages au premier tour. Mais l’électorat est toutefois de plus en plus gagné à d’autres choix.

Les élections municipales de 1977 sont comme un coup de tonnerre dans le paysage politique local : Rennes passe à gauche, ainsi que Saint-Malo, autre ville importante du département. Edmond Hervé devient le maire de la ville préfecture et le reste jusqu’en , date à laquelle lui succède Daniel Delaveau. D’autres communes de l’agglomération rennaise choisissent également d’élire des maires de gauche, toujours dans la mouvance ou appartenant au PS, la spécificité d’Ille-et-Vilaine au regard des autres départements bretons étant de n’avoir jamais eu de représentation significative du PCF.

Le mouvement engagé en 1977 s’est depuis prolongé, l’implantation de la gauche faisant tache d'huile autour de Rennes et des autres villes du département, repoussant de plus en plus les forces de droite sur les seules zones rurales. Lors des élections législatives de 1981, le parti socialiste obtient les deux sièges de députés de Rennes et la tendance ne s’est pas inversée depuis. À la suite de la débâcle nationale de la droite aux cantonales de 2004, cette dernière a perdu le contrôle du conseil général d’Ille-et-Vilaine pour la première fois depuis la Révolution française. À la suite des élections cantonales françaises de 2008, le PS a ainsi obtenu la totalité des élus représentant la ville de Rennes à l’assemblée départementale.

L'Ille-et-Vilaine a voté oui à la constitution européenne lors du référendum du 29 mai 2005, avec un pourcentage de 53,8 % et 33 955 voix de majorité. Ce résultat confirmait d’ailleurs l’implantation des forces dominantes de la vie politique locale : un PS très pro-européen et un courant centriste demeurant influent. Cependant, ce résultat, presque inverse du résultat national du scrutin, était en sensible baisse sur le référendum de 1992 sur le traité de Maastricht, où le oui avait obtenu 62,8 % des voix et une majorité de 96 601 suffrages.

Lors du deuxième tour de l’élection présidentielle du 6 mai 2007, avec 87,46 % de participation et supérieure à la moyenne nationale de 3,5 %, le département a voté à 52,39 % pour Ségolène Royal et à 47,61 % pour Nicolas Sarkozy soit 26 677 voix d’écart. Au premier tour, François Bayrou est arrivé en troisième position 23,81 % des suffrages exprimés. À l’occasion des législatives de juin 2007, quatre des sept députés du département sont de gauche (trois candidats officiels du parti socialiste et un candidat apparenté, s’étant présenté contre l’avis de la direction nationale du parti).

Économie

Pour l’aménagement du territoire, le département est couvert par sept bassins d’activité appelés « pays » :

- le pays de Rennes, au centre, couvre 67 communes sur 1 145 km2, et compte 419 559 habitants (+ 12,5 % entre 1990 et 1999) soit 48,4 % de la population du département (460 000 habitants au 1er janvier 2008) ;

- le pays de Saint-Malo, au nord, couvre 71 communes sur 1 106 km2, dont 67 en Ille-et-Vilaine (4 dans les Côtes-d'Armor), et compte 149 360 habitants (+ 4,7 % entre 1990 et 1999) soit 17,2 % de la population du département ;

- le pays de Fougères, au nord-est, couvre 58 communes sur 1 026 km2, et compte 76 517 habitants (+ 0,04 % entre 1990 et 1999) soit 8,8 % de la population du département ;

- le pays de Vitré (Porte-de-Bretagne), à l’est, couvre 64 communes sur 1 282 km2, et compte 106 410 habitants[12] (+ 7,7 % entre 1990 et 1999) soit 10,1 % de la population du département ;

- le pays de Brocéliande, à l’ouest, couvre 43 communes sur 929 km2, et compte 57 683 habitants (+ 7,3 % entre 1990 et 1999) soit 6,6 % de la population du département ;

- le pays des Vallons de Vilaine, au sud, couvre 25 communes sur 620 km2, et compte 41 624 habitants (+ 10,6 % entre 1990 et 1999) soit 4,8 % de la population du département ;

- le pays de Redon - Bretagne Sud, au sud-ouest, couvre 54 communes sur 1 434 km2, dont 28 en Ille-et-Vilaine (les autres dans le Morbihan et la Loire-Atlantique) et compte 77 987 habitants (+ 2,3 % entre 1990 et 1999) dont près de 37 000 en Ille-et-Vilaine, soit 4,1 % de la population du département. Au vu de la situation géographique de Redon et les difficultés administratives liées à la gestion du bassin économique par trois départements, il a été envisagé de créer un nouveau département autour de Redon et de son pays, cependant la coordination des moyens départementaux au plan de la région semble suffire.

Le fort développement très centralisé de l’agglomération de Rennes, renforcé par une excellente desserte routière, ferroviaire, voire aérienne, et l’attractivité de la zone en termes d’enseignement et d’emplois a conduit à une concentration rapide de population dans son bassin, mais répartie aussi dans une vaste zone périphérique, nécessitant des trajets transversaux. Aussi l’agglomération a développé un système de transport en commun visant à déconcentrer le centre-ville de Rennes et faciliter et accélérer les échanges. Le succès de ce mode de transport, complété par une excellente desserte des lignes transdépartementales a conduit l’agglomération à redéfinir les lignes de bus urbains. Aussi Rennes dispose d’un métro souterrain, le VAL et construit une deuxième ligne.

Pour contrecarrer cette attractivité de Rennes, le département a développé des échanges efficaces dans les autres pays, et renforcé le rôle des communautés de communes afin de reconvertir l’industrie et les zones agricoles en zones de développement tertiaire (de service ou touristique). Aussi le développement démographique du département a su rester positif même dans les zones d’anciennes industries en déclin (Fougères) ou peu facilitées par leurs situations excentrées (Redon).

Démographie

Entre 1990 et 1999, la croissance de la population a été très soutenue (+ 69 100 hab.) avec un taux annuel moyen de variation de la population de + 0,97 % soit la septième position française. Il y a un équilibre entre le solde naturel (+ 34 874 hab.) et le solde migratoire (+ 33 941 hab.). La progression, stimulée par le dynamisme économique, continue encore à l’heure actuelle. Depuis les années 2000, l'Ille-et-Vilaine gagne entre 10 000 et 12 000 nouveaux habitants par an, il est ainsi l'un des départements des plus dynamiques de France.

En 2020, le département comptait 1 088 855 habitants[Note 1], en augmentation de 5,48 % par rapport à 2014 (France hors Mayotte : +1,9 %).

Communes les plus peuplées

| Nom | Code Insee |

Intercommunalité | Superficie (km2) |

Population (dernière pop. légale) |

Densité (hab./km2) |

Modifier |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Rennes | 35238 | Rennes Métropole | 50,39 | 222 485 (2020) | 4 415 | |

| Saint-Malo | 35288 | CA Saint-Malo Agglomération | 36,58 | 46 995 (2020) | 1 285 | |

| Fougères | 35115 | CA Fougères Agglomération | 10,46 | 20 505 (2020) | 1 960 | |

| Bruz | 35047 | Rennes Métropole | 29,95 | 19 090 (2020) | 637 | |

| Vitré | 35360 | CA Vitré Communauté | 37,03 | 18 603 (2020) | 502 | |

| Cesson-Sévigné | 35051 | Rennes Métropole | 32,14 | 17 316 (2020) | 539 | |

| Saint-Jacques-de-la-Lande | 35281 | Rennes Métropole | 11,83 | 13 955 (2020) | 1 180 | |

| Betton | 35024 | Rennes Métropole | 26,73 | 12 637 (2020) | 473 | |

| Pacé | 35210 | Rennes Métropole | 34,94 | 12 004 (2020) | 344 | |

| Châteaugiron | 35069 | CC Pays de Châteaugiron Communauté | 23,52 | 10 541 (2020) | 448 | |

| Chantepie | 35055 | Rennes Métropole | 11,98 | 10 236 (2020) | 854 | |

| Dinard | 35093 | CC Côte d'Émeraude | 7,84 | 10 235 (2020) | 1 305 | |

| Saint-Grégoire | 35278 | Rennes Métropole | 17,30 | 9 881 (2020) | 571 | |

| Redon | 35236 | CA Redon Agglomération | 15,09 | 9 315 (2020) | 617 | |

| Le Rheu | 35240 | Rennes Métropole | 18,89 | 9 247 (2020) | 490 |

Gentilé

Bretillien (/bʁe.ti.ljɛ̃/) est un gentilé créé pour désigner les habitants d'Ille-et-Vilaine qui en étaient dépourvus jusqu'alors. Il est choisi le par le Conseil général du département qui achète et dépose le nom à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI). Le terme est construit sur les noms « Breton » et « Illien » (d'après le nom de la rivière Ille). L'orthographe (sans accent) du mot ne correspond pas à la prononciation retenue[2].

L'adoption du gentilé a suscité la polémique auprès de la population, une partie n'en étant pas satisfaite et critiquant l'absence de consultation populaire[16].

Culture

Une bonne partie des équipements culturels sont concentrés sur la préfecture de Rennes à rayonnement départemental, régional voire davantage. Voici la liste des principaux équipements.

- Formation

- Outre les nombreuses grandes écoles, les universités ou l’antenne universitaire de Saint-Malo, le département compte beaucoup de lycées ouverts sur des filières BTS, ou des centres de formation en lien avec la chambre des métiers ou le rectorat.

- Théâtres, cinéma, salles de spectacle et de concert

- Le Théâtre national de Bretagne

- L'Opéra de Rennes

- Le Liberté

- La Nouvelle Vague (Saint-Malo)

- L’Odyssée (Dol de Bretagne)

- L'Ubu

- L'Antipode MJC

- Le Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne

- Théâtre de Saint-Malo

- Théâtre Chateaubriand (Saint-Malo)

- La Granjagoul (Parcé)

- Musées et lieux d’exposition

- Les Champs libres

- Le Palais du Grand Large (Saint-Malo)

- Le Musée des Beaux-Arts

- Musée de Bretagne

- Écomusée de la Bintinais

- Centre Allende (Saint-Malo)

- L'aparté (Iffendic)

- Centre français du patrimoine culturel immatériel - Maison des Cultures du Monde (Vitré)

- Les musées de principaux monuments du département (Fougères, Combourg, Dol, Vitré, etc.)

- Médias

- Ouest-France, 1er journal quotidien de France, a son siège à Chantepie, près de Rennes ; France 3 Bretagne a son siège à Rennes. L'Ille-et-Vilaine est l’un des premiers à bénéficier de la télévision numérique terrestre (TNT) grâce à l’émetteur de Saint-Pern à Bécherel.

- L'Ille-et-Vilaine dispose d’une chaîne locale : TVR ainsi que de plusieurs journaux d'information locale : Le Pays malouin, Le Journal de Vitré, La Chronique républicaine, Les Infos du Pays de Redon, Le Mensuel de Rennes.

- Festivals et évènements

- De nombreux festivals se déroulent à Rennes chaque année, comme les Rencontres trans musicales (musique), le festival Mettre en scène (théâtre et danse), Les Tombées de la nuit (spectacles de rue), le Travelling (cinéma), le festival de la parole Mythos, le festival Rock'n Solex (concerts et courses de solex), l’Un Des Sens (festival multiculturel), ainsi que le festival Marmaille (spectacles jeune et tout public).

- Il y a également à Saint-Malo La Route du Rock, Étonnants Voyageurs (festival du livre), la Route du Rhum (course de voiliers), Quai des Bulles (2e festival de bande-dessinée en France, après Angoulême) ou même les Folklores du monde (concerts, danses, spectacles…) et beaucoup d'autres… .

- Le Pays de Redon accueille chaque année depuis 1975 la Bogue d'or, festival de chant, de conte et de musique traditionnels (festival inscrit à l'Inventaire du patrimoine culturel immatériel en France).

Langues

Historique

Le gallo, langue d'origine romane était la langue « traditionnelle » du territoire d’Ille-et-Vilaine, elle était surtout parlée dans la limite occidentale du département, ce qui coupe plusieurs « pays » en deux : Poudouvre, Porhoët, Redon, etc. En 2001-2002, on dénombrait 1 761 élèves (écoles, collèges, lycées) étudiant la langue gallèse en Bretagne.

Au Xe siècle, on peut retrouver la limite breton-roman par l'opposition des noms dérivant de -acum qui se différencient en -ac du côté bretonnant et en -ée ou -é du côté roman. D'autres oppositions (-euc...-oc; gu...v). On estime que la limite linguistique de la zone bretonnante se situe sur une ligne allant de Plouha à Rhuys. Dans l’ancien évêché de Saint-Malo, dont une partie a été rattachée à l'Ille-et-Vilaine pendant la Révolution française, on parla breton jusqu’au XIIe siècle ; dans certaines poches, son usage s’est perpétué jusqu’au XVe siècle. Au XIe siècle, on signale une communauté bretonnante importante à Châteaugiron[17].

En 1835, Abel Hugo indique que : « L'idiome en usage chez les cultivateurs de l'Ille-et-Vilaine est un vieux français qui a peu varié depuis plusieurs siècles. Dans les cantons du sud particulièrement, les paysans parlent comme au temps de Joinville ; mais avec une prononciation gutturale et sifflante, que notre alphabet figurerait difficilement. Sur les côtes, leur langage est aussi mêlé de quelques mots armoricains ou bretons. »[18]

Langue gallèse

D'après l'Enquête sociolinguistique sur les Langues de Bretagne de TMO Régions pour la Région Bretagne de 2018, 9,8 % de la population de l'Ille-et-Vilaine, âgée de 15 ans et plus, parlent le gallo, soit environ 83 350 locuteurs [19]. 17,2 % de la population de l'Ille-et-Vilaine comprennent le gallo, soit environ 146 300 personnes.

Sur 100 personnes parlant le gallo, 43,2 % sont en Ille-et-Vilaine.

Sur 100 personnes comprenant le gallo en Ille-et-Vilaine, 55 % sont locuteurs et 45 % locuteurs passifs.

19 % de la population de l'Ille-et-Vilaine entendent parler gallo autour d'eux au moins une fois par mois.

Sur 100 personnes originaires de l'Ille-et-Vilaine, 14 % sont locuteurs du gallo.

Langue bretonne

Selon les effectifs pondérés que fournit l’enquête Étude de l’histoire familiale[20] menée par l’INSEE en 1999, plus de 8 500 bretonnants de plus de 18 ans résident en Ille-et-Vilaine. À cela, il faut ajouter les effectifs des écoles bilingues Diwan qui se montent à plus de 1 200 à la rentrée 2013, ou encore les élèves suivant des cours de breton dans les établissements publics du secondaire (plus de 200 en 2002/2003).

Plusieurs communes mènent une politique en faveur des langues régionales, notamment l’affichage bilingue. Quelques entreprises et communes sont signataires de la charte Ya d'ar brezhoneg.

Par rapport au trois autres départements de la Bretagne administrative, le breton reste très peu parlé puisque originellement non dans la zone bretonnante. Le breton est enseigné en maternelle et primaire à Rennes, Bruz, Fougères, Redon, Saint-Malo. Des écoles Diwan existent à Rennes, Guipel et Fougères.

Transports

Rennes Métropole organise également son propre réseau de transports sur le territoire de ses 43 communes, le STAR, qui comporte plus de cinquante lignes de bus ainsi que le métro.

D’autres communautés comme celles de Saint-Malo (16 lignes), Fougères et Vitré gèrent également leur propre réseau de transport en commun.

Jusqu'au et l'application de la loi NOTRe, le conseil départemental assurait les transports en commun non urbains sur son périmètre, et ce à travers le réseau Illenoo. Depuis 2017, c'est la région Bretagne qui assure cette compétence, à travers le réseau BreizhGo.

Tourisme

En Ille-et-Vilaine, le tourisme est l’un des moteurs du développement économique. Le Conseil général participe à la promotion, au développement et à la diversification des activités touristiques en partenariat avec le Comité départemental du tourisme. Il soutient les investissements relatifs aux projets de loisirs ou aux projets culturels à vocation touristique et contribue au développement de l’offre d'hébergement. Il accompagne aussi le développement du tourisme rural et aide les professionnels à diversifier leurs activités touristiques en basse saison grâce au tourisme d'affaires.

L'Ille-et-Vilaine est riche en monuments historiques ou religieux, cités médiévales remarquables, musées et patrimoine naturel. Voici les principaux monuments ou équipements visités (> 50 000 visiteurs - chiffres 2014 du comité départemental du Tourisme[21]) :

- Grand Aquarium à Saint-Malo (326 661 visiteurs) ;

- la chapelle Saint-Yves à Rennes (299 291 visiteurs) ;

- L'Espace des sciences à Rennes (193 637 visiteurs) ;

- le château et le parc zoologique de la Bourbansais à Pleugueneuc (140 336 visiteurs) ;

- les jardins de Brocéliande à Bréal-sous-Montfort (100 322 visiteurs) ;

- le musée des Beaux-Arts de Rennes (85 228 visiteurs) ;

- Cobac Parc à Lanhélin (83 796 visiteurs) ;

- le château de Fougères (81 886 visiteurs) ;

- l’usine marémotrice de La Richardais (64 909 visiteurs) ;

- le manoir de l'automobile à Lohéac (63 000 visiteurs) ;

- l'écomusée de la Bintinais à Rennes (56 442 visiteurs) ;

- le petit train de Saint-Malo (52 105 visiteurs) .

Au , la capacité d’accueil touristique est de 220 645 lits touristiques, dont 68 445 lits marchands classés :

- 58 terrains de camping pour 21 285 lits ;

- 220 hôtels pour 16 330 lits ;

- 506 meublés classé tourisme pour 2 332 lits ;

- 139 meublés Clévacances pour 1 120 lits ;

- 531 meublés Gîtes de France pour 5 148 lits ;

- 295 chambres d’hôtes labellisées pour 2 113 lits ;

- 28 résidences de tourisme pour 9 765 lits ;

- 4 931 lits en hébergements collectifs ;

et 30 440 résidences secondaires pour 152 200 lits (R.G.P. 2010).

En 2014, la fréquentation touristique atteint 11 670 542 nuitées extra-départementales et encore davantage si l’on ajoute les Bretiliens qui séjournent dans leur propre département. Le nombre de nuitées est de 2 709 479 dans les hôtels, de 988 650 dans les campings.

En 2005, environ 5 millions d’excursions ont été réalisées (c’est-à-dire les déplacements en journée). La dépense moyenne par jour et par personne est de 31,70 € et la durée moyenne du séjour est de 8,2 jours (source : enquête de fréquentation hôtelière/Direction du Tourisme/DR INSEE/Réseau MORGOAT module Hôtellerie).

Les résidences secondaires

Selon le recensement général de la population du , 6,6 % des logements disponibles dans le département étaient des résidences secondaires.

Ce tableau indique les communes d’Ille-et-Vilaine dont les résidences secondaires et occasionnelles dépassent 20 % des logements totaux.

| Commune | Population SDC | Nombre de logements | Résidences secondaires | % résidences secondaires |

|---|---|---|---|---|

| Saint-Briac-sur-Mer | 1 951 | 2 710 | 1 644 | 60,66 % |

| Saint-Lunaire | 2 301 | 2 688 | 1 540 | 58,33 % |

| Dinard | 10 141 | 11 095 | 4 963 | 44,73 % |

| Cancale | 5 231 | 4 328 | 1 613 | 37,27 % |

| Cherrueix | 1 131 | 820 | 298 | 36,34 % |

| Saint-Coulomb | 2 554 | 1 551 | 439 | 28,3 % |

| Roz-sur-Couesnon | 1 020 | 691 | 186 | 26,92 % |

| Le Tronchet | 1 108 | 613 | 158 | 25,77 % |

| Saint-Suliac | 975 | 598 | 146 | 24,41 % |

| Le Minihic-sur-Rance | 1 421 | 834 | 201 | 24,1 % |

| Saint-Malo | 44 620 | 32 337 | 7 744 | 23,95 % |

| La Chapelle-de-Brain | 970 | 738 | 161 | 21,81 % |

| Hirel | 1 363 | 806 | 173 | 21,46 % |

| Saint-Marcan | 470 | 288 | 60 | 20,83 % |

Sources :

- Source INSEE,chiffres au 01/01/2012.

Galerie photos

Plage de l'Écluse à Dinard.

Plage de l'Écluse à Dinard. Forêt de Brocéliande à Paimpont.

Forêt de Brocéliande à Paimpont._Porte_Notre-Dame_13.JPG.webp)

.jpg.webp)

Notes et références

Notes

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Décret du 28 octobre 2020 portant nomination du préfet de la région Bretagne, préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, préfet d'Ille-et-Vilaine (hors classe) - M. BERTHIER (Emmanuel).

- Sylvaine Salliou, « Les habitants d'Ille et Vilaine s'appelleront les Bretilliens », sur france3-regions.francetvinfo.fr, France 3 Bretagne, (consulté le ).

- Prononciation en français de France français standard retranscrite phonémiquement selon la norme API.

- « Carte géologique harmonisée du département de l’Ille-et-Vilaine. Notice technique », sur brgm.fr, .

- Louis Diard, Atlas floristique de Bretagne. La flore d'Ille-et-Vilaine, éditions Siloe, , 670 p.

- « Traduction de Il-ha-Gwilen en français, dictionnaire breton - français », sur fr.glosbe.com (consulté le )

- Jacques-Olivier Boudon, Les Bonaparte : regards sur la France impériale. La Documentation photographique, dossier 8073, janvier-février 2010, p. 11 (carte de Gilles Pécout).

- Catherine Durfort, « Une nouvelle jeunesse pour le logo du Département », Nous Vous Ille, no 83, juillet-août-septembre 2008, (ISSN 0764-3926), p. 14.

- Divi Kervella et Mikael Bodlore-Penlaez, Guide des drapeaux bretons et celtes, Fouenant, Yoran Embanner, , 192 p. (ISBN 978-2-916579-12-2), p. 50

- Jean El Gammal, Politique et poids du passé dans la France “fin de siècle”, presses universitaires de Limoges, , 789 p. (ISBN 978-2-84287-121-5, lire en ligne), p. 25.

- (fr) « La vie politique en Bretagne depuis la Seconde Guerre mondiale (3/5) (par Étienne Mathieu et Sklaerenn Scuiller) », sur www.ina.fr (consulté le ).

- http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/content/download/22411/155322/file/ETRELLES%20-%20ZAC%20de%20la%20Plesse%20-%20Rapport%20CE.pdf

- Site sur la Population et les Limites Administratives de la France - Fiche historique du département

- Population selon le sexe et l'âge quinquennal de 1968 à 2013 - Recensements harmonisés - Séries départementales et communales

- Fiches Insee - Populations légales du département pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020

- Jérôme Gicquel, « Un gentilé pas très apprécié », 20 Minutes, (ISSN 1771-1142, lire en ligne, consulté le ).

- Paul Banéat, Le Département d’Ille-et-Vilaine.

- Abel Hugo, France pittoresque ou description pittoresque, topographique et statistique des départements et colonies de la France, Paris, Delloye,

- Langues de Bretagne. Enquête sociolinguistique. 6 oct 2018. TMO Régions / Région Bretagne

- Alexandra Filhon, Cécile Lefevre et François Heran, Étude de l’histoire familiale, INED, 2005 (ISBN 2-7332-0156-5).

- Travaux de l'Observatoire du Tourisme sur le site du Comité départemental du tourisme

Voir aussi

Bibliographie

Paul Banéat, Le Département d’Ille-et-Vilaine : Histoire, archéologie, monuments, Rennes, J. Larcher,

- Jean-Pierre Mathias, Contes et légendes d'Ille-et-Vilaine, De Borée éditions, (présentation en ligne)

Articles connexes

- Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine

- Liste des cantons d'Ille-et-Vilaine

- Liste des communes d'Ille-et-Vilaine

- Liste des anciennes communes d'Ille-et-Vilaine

- Liste des intercommunalités d'Ille-et-Vilaine

- Liste des députés d'Ille-et-Vilaine

- Liste des sénateurs d'Ille-et-Vilaine

- Liste des conseillers départementaux d'Ille-et-Vilaine

- Liste des préfets d'Ille-et-Vilaine

- Liste de ponts d'Ille-et-Vilaine

- Zones humides d'Ille-et-Vilaine

- Liste de films tournés dans le département d'Ille-et-Vilaine

- Volontaires nationaux d'Ille-et-Vilaine pendant la Révolution

- Sites mégalithiques d'Ille-et-Vilaine

Liens externes

- Site officiel

- Ressource relative à la santé :

- Ressource relative à la géographie :

- Ressource relative à la musique :

- Ressource relative aux organisations :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :