La Roche-aux-Fées

La Roche-aux-Fées est un dolmen situé dans la commune d'Essé, dans le département français d'Ille-et-Vilaine, en Bretagne. Son nom vient d'une légende selon laquelle les pierres auraient été apportées par des fées, légende souvent à l'origine du nom de « roche aux fées » donné à des dolmens ou allées couvertes.

| Type | |

|---|---|

| Construction | |

| Propriétaire |

commune |

| Patrimonialité |

| Pays | |

|---|---|

| Région | |

| Département | |

| Commune | |

| Altitude |

74 m |

| Coordonnées |

47° 56′ 11″ N, 1° 24′ 17″ O |

|---|

Le dolmen est composé de plus d'une quarantaine de pierres formant un couloir quatre fois plus long que large, orienté nord-nord-ouest – sud-sud-est.

Situation

Le monument se situe sur la commune d'Essé, en Ille-et-Vilaine, à une trentaine de kilomètres au sud-est de Rennes et à trois kilomètres au sud-sud-est du bourg d'Essé. Il est situé à proximité du hameau de la Roche et de la ferme du Rouvray, non loin de la frontière avec la commune du Theil-de-Bretagne. Le dolmen se trouve le long de la route départementale 341 entre Essé et Retiers. Il est à une altitude d'environ 70 mètres dans la vallée de la Seiche.

Alors que la plupart des dolmens du même type se trouvent en Anjou, la localisation isolée de la Roche-aux-Fées est une exception[1].

S'il n'y a pas d'autres mégalithes sur la commune, on en trouve cependant dans les environs :

- la pierre de Rumfort, au sud de la forêt du Theil-de-Bretagne ;

- le menhir de la Pierre des Fées à Janzé[2] ;

- le menhir de Richebourg à Retiers[3] ;

- le menhirs du Champ de la Pierre et du Champ Horel de Sel-de-Bretagne[4] ;

- la Table-aux-Fées de Saulnières.

Descriptions historiques

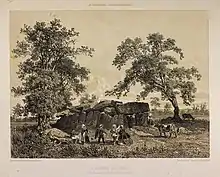

La Roche-aux-Fées décrite pendant les Temps modernes

.png.webp)

Une des toutes premières attestations est celle de l'abbé Roussel en 1752 : « Il y en a une d'une grandeur prodigieuse dans la paroisse d'Essé à 5 ou 6 lieues de Rennes »[5]. En 1756, Anne Claude de Caylus en donne une description ainsi que plusieurs représentations :

« Sur les confins des Paroiſſes de Teil, & d'Eſſé, dans l'Evêché de Rennes, habité autrefois par les Rhedones, on trouve au milieu d'une ancienne forêt un ouvrage ſingulier, que les habitans du pays connoiſſent ſous le nom de la Roche aux Fées […] »

— Anne Claude de Caylus, Recueil d'antiquités égyptiennes, étrusques, grecques et romaines[6]

Le toponyme figure sur la carte de Cassini[7].

Le monument fait l'objet de fouilles clandestines par des paysans à la fin du XVIIIe siècle, mais aucune découverte n'a été rapportée[8]. Le régiment d'Orléans dragons aurait fait la fête ainsi qu'un feu dans le dolmen en 1789, abîmant ainsi le dessous des dalles de couvertures[8].

Jean-Baptiste Ogée décrit ainsi La Roche-aux-Fées en 1778 :

« À une demi-lieue, au Sud de ce bourg, se trouve la Roche aux Fées : la structure de ce monument le rend digne de la curiosité des sçavants. il est composé de quarante-deux pierres d'une grosseur considérable, et forme deux appartements : le plus grand est de soixante-cinq pieds six pouces de longueur, sur onze pieds six pouces de largeur dans ouvre, en rétrecissant vers le second appartement, qui forme un cabinet de sept pieds en quatre : les entrées, tant au levant qu'au couchant, sont contiguës au cabinet qui communique à la grande piece. Ce cabinet ne ferme point à la sortie ; mais le grand appartement, situé au Sud, est fermé, à l'exception des entrées dont on vient de parler. La construction de ce monument est de quinze pierres à l'Est et de seize à l'Ouest, toutes posées debout ; celle qui fait la clôture du grand appartement est couchée, elle a six pieds d'épaisseur en évasant jusqu'au cabinet, où elle se termine à quatre pieds six pouces. »

« Outre ces trente-deux pierres, il y en a dix autres soutenues par les premieres ; de ces dix, qui sont toutes d'une grosseur extraordinaire, sept forment chacune un recouvrement depuis cinq pieds jusqu'à neuf de largeur : leur grain est d'un roc brut, & leur position est sans art. Les gens des environs veulent que ce soit un ancien temple des Fées, pour lesquelles leurs ancêtres avoient beaucoup de vénération ; opinion ridicule, mais peu étonnante, si l'on fait attention que ce sont des paysans les plus grossiers qui pensent ainsi. D'ailleurs, il n'est peut-être point de pays, dans le Royaume, où les habitants des campagnes soient si peu éclairés, plus crédules, et plus superstitieux qu'en Bretagne. Les gens sensés croient que ce monument est le tombeau d'un Général Romain. On doit observer qu'on ne trouve qu'à une lieue de cet endroit des pierres de la nature de celles qui le composent[9]. »

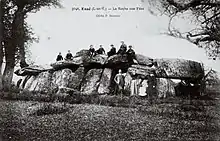

La Roche-aux-Fées décrite au XIXe siècle

Depuis la première moitié du XIXe siècle, le site a fait l'objet de plusieurs visites par des sociétés d'archéologie locales, principalement la Société Archéologique d'Ille-et-Vilaine qui a publié plusieurs rapports et comptes-rendus. Néanmoins, aucune fouille archéologique approfondie n'a été menée, ni céramique signalée sur le site[10].

C'est un des mille premiers monuments historiques classés dans la liste des monuments historiques protégés en 1840 et un des quatre situés en Ille-et-Vilaine[Note 1]

Le site devient touristique et vers 1855, des étrangers (des Anglais selon un témoignage) détériorent la pierre supérieure du trilithe d'entrée[11].

La Roche-aux-Fées décrite au XXe siècle

En 1904, Adolphe Orain en donne une description en préambule de son conte La Fée des Houx. Dans ce conte, un bûcheron et sa femme enterrent un pot à ne pas ouvrir à l'intérieur de la Roche-aux-Fées en échange d'une bourse magique qui contient des pièces d'or à volonté. Dans d'autres légendes, un paysan trompe une fée qui cherche à échanger le nouveau-né de la ferme soit en utilisant un crible soit en l'aveuglant avec de l'eau bouillante, répondant à la fée qui cherche qui a osé lui faire cela « C'est moi-même »[12] (comme Ulysse se nomme « personne » devant Polyphème).

La Roche-aux-Fées au XXIe siècle

En 2010, le site fait l'objet d'une étude par le Laboratoire de recherche des monuments historiques permettant un bilan sanitaire du monument et d'établir des préconisations pour sa conservation[13]. L'objectif est de canaliser le flux des visiteurs, estimé à 35 000 par an, qui contribue au déchaussement des pierres, à la dégradation de la base de certains blocs, voire à l'élargissement de fissures. En 2018, un nouvel apport de pierre et de terre sur un support de géotextile est effectué en remblai autour et à l'intérieur du monument afin d'égaliser le niveau du sol. Une clôture basse longue de 99 mètres entoure désormais l'allée couverte. Une signalétique indique la fragilité du monument[14] - [15].

Le dolmen a donné son nom à la communauté de communes de la Roche-aux-Fées.

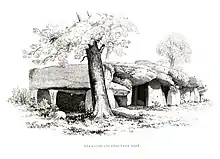

Description

Il s'agit d'un dolmen à couloir de type angevin[Note 2]. Le dolmen comprend une chambre principale précédée d'une antichambre ; la chambre principale est elle-même divisée en quatre parties par trois pierres transversales placées sur la paroi de la chambre côté sud. La forme de la structure est proche d’un parallélépipède qui mesure 19,5 m de long pour environ 4,70 m de large et au maximum 4,10 m de haut. L’antichambre de 3,5 mètres de long est légèrement moins haute que la chambre principale avec laquelle elle communique par une porte constituée de deux dalles transversales.

La plupart des auteurs recensent quarante[6] à quarante-deux[16] pierres, dont les plus lourdes atteignent quarante tonnes. Le schéma ci-contre illustre l’agencement de quarante-et-une pierres : neuf pierres horizontales (tables), dont une beaucoup plus petite que les autres, et trente-deux pierres verticales (orthostates), dont une inclinée et une plus importante pour le chevet. Une pierre se trouve à part, entourée par les racines d’un arbre. La table du portique d’entrée est un linteau de 5,5 mètres de longueur reposant sur deux piliers d’un mètre de hauteur. Elle était instable apparemment jusqu’en 1855[Note 3].

Les pierres sont en schiste pourpré cambrien dont le plus proche affleurement se situe en forêt du Theil, distante d'environ 5 km[17] - [1]. Le poids des six plus grosses tables de couverture est compris entre 40 tonnes et 45 tonnes chacune[17], ce qui constitue un défi logistique certain.

Bien qu’aucune fouille ne le prouve, la présence d’un « sol caillouteux » indique qu’à l'origine, la structure devait probablement être recouverte d’un tumulus de blocailles ou d’un cairn dolménique comme la plupart des monuments de ce type[18]. De la même façon, du fait d'ossements trouvés dans des monuments semblables, on peut supposer que la Roche-aux-Fées avait un rôle funéraire.

Un modèle 3D de la Roche-aux-Fées a été créé par le Heritage Together projet en utilisant la photogrammétrie[19].

Autre vue du dolmen.

Autre vue du dolmen. Intérieur de la chambre.

Intérieur de la chambre. Portique d’entrée.

Portique d’entrée.

Sa construction est datée du Néolithique récent (entre 3000 et )[20], voire plus ancienne (entre 3500 et )[21].

Légendes et croyances

Plusieurs légendes et croyances ont pour sujet la Roche-aux-Fées, notamment celle de fées s'installant à Essé et se partageant le travail pour construire leur demeure. Lorsque l'édifice fut achevé, les fées bâtisseuses n'avertirent que tardivement les fées qui transportaient de gros blocs devenus inutiles. Aussi ces dernières laissèrent tomber les rochers de leurs tabliers, essaimant ainsi des menhirs comme celui de Runfort ou ceux de la lande des Trois-Marie[Note 4].

D'autres croyances portent sur le nombre de pierres du monument qui varierait sans cesse[22]. Une croyance en particulier veut que les jeunes mariés doivent à la nouvelle lune compter le nombre de pierres en faisant le tour du dolmen chacun de son côté, les femmes dans le sens des aiguilles d'une montre et les hommes en sens inverse ; s'ils obtiennent le même nombre alors leur union sera durable[23]. Il existerait aussi une « pierre branlante témoignant de la fidélité conjugale. »[24]

Une croyance recueillie au XIXe siècle présente la Roche-aux-Fées comme une grotte construite par les fées pour protéger les âmes des bonnes gens, mais ces fées se sont enfuies depuis la mort des arbres il y a plus de deux siècles. Depuis, le sifflement du vent entre les pierres serait les lamentations des âmes auxquelles elles ne rendent plus visite[25].

Il est aussi dit que « celui qui détruira le dolmen d'Essé mourra dans l'année »[26].

Il existe aussi une croyance qui fait de la structure le tombeau d'un général romain. Un ingénieur géographe du XVIIIe siècle indique :

« Les gens des environs veulent que ce ſoit un ancien temple des Fées, pour lesquelles leurs ancêtres avoient beaucoup de vénération ; opinion ridicule, mais peu étonnante, ſi l'on fait attention que ce ſont des paysans les plus groſſiers qui penſent ainſi. […] Les gens ſenſés croient que ce monument eſt le tombeau d'un Général Romain. »

— Jean-Baptiste Ogée, Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne[16]

Ce à quoi Arthur de La Borderie répond presque un siècle plus tard :

« Je laisse à choisir ici laquelle est la plus grossière, de la poétique légende des paysans ou de la bévue pédantesque des gens sensés. »

— Arthur de La Borderie, La Bretagne contemporaine[27]

Notes et références

Notes

- Dans le rapport au ministre Liste des monuments pour lesquels des secours ont été demandés, 6 monuments ont été proposés pour l'Ille-et-Vilaine: l'ancienne Cathédrale Saint-Samson de Dol-de-Bretagne, la chapelle Sainte-Agathe de Langon, le dolmen d'Essé, l'église Notre-Dame de Vitré, l'église Saint-Ouen-la-Rouerie, et la tribune du château de Vitré (les deux derniers n'ont pas été retenus).

- Selon Jean l’Helgouach, la terminologie la plus courante est « dolmen angevin à portique » et exclut les allées couvertes. Ce type de mégalithe a été défini par Michel Gruet en 1956 puis en 1967 dans son Inventaire des mégalithes de la France et présenté dans l’article « Dolmens angevins à portique ». En 1941, Glyn Daniel avait déjà décrit les gallery graves of type Loire.

- Cette mobilité a fait l’objet de plusieurs visites et de compte-rendu de la part de la Société Archéologique d’Ille-et-Vilaine.

- Voir notamment Contes et légendes de Bretagne, Mikaël Lascaux, (ISBN 2-7048-0400-1), pp. 91 à 94 qui reprend le Collectionneur Breton, t. III, p. 55.

Références

- Le Roux 1998

- « Dolmen dit La Roche-aux-Fées », notice no PA00090553, base Mérimée, ministère français de la Culture

- « Menhir dit Pierre de Richebourg », notice no PA00090756, base Mérimée, ministère français de la Culture

- « Menhir du Champ de la Pierre et menhir du Champ Horel », notice no PA00090885, base Mérimée, ministère français de la Culture

- Cité par Boulé 1981

- de Caylus 1756

- « La Roche aux fées sur la carte Cassini » sur Géoportail.

- Bézier 1883-1886, p. 137

- Jean-Baptiste Ogée, Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne, vol. 2, Nantes, Vatar Fils Aîné, (lire en ligne), pages 93 et 94.

- Boulé 1981

- Passim dont Bézier 1883-1886, p. 146, 147

- Bézier 1883-1886, p. 139

- Véronique Vergès-Belmin, Allée couverte dite la Roche aux Fées : bilan sanitaire et mesures conservatoires (Rapport LRMH n° 1294A), Champs-sur-Marne, LRMH, , 14 p..

- « Le site de la Roche-aux-Fées se déchausse à Essé », Ouest France, (lire en ligne).

- « Roche-aux-Fées : un plan pour préserver le site mégalithique d’Essé, près de Janzé », Le Journal de Vitré, (lire en ligne).

- Ogée 1778

- Pierre-Roland Giot, Préhistoire en Bretagne : Menhirs et dolmens, Châteaulin, Éditions Jos Le Douaré, , 63 p. (ISBN 9782855432014), p. 23

- Le Roux 1998, p. 39

- (en) « La Roche Aux Fees Burial Chamber », sur Heritage Together, (consulté le )

- Boulé 1981.

- Briard 1990, p. 35.

- Bézier 1883-1886, p. 138

- Boulé 1981

- Evellin 1930, p. 171

- Millon 1923, p. 78

- Millon 1923, p. 89, citant « Mémoires de l'Académie celtique, V, p. 41 » (de Noual de la Houssaye 1810).

- La Borderie 1867, p. 109

Voir aussi

Ouvrages anciens

- Anne Claude de Caylus, Recueil d'antiquités égyptiennes, étrusques, grecques et romaines, t. 6, Paris, (lire en ligne), p. 388-389 et pl. CXXIII

- Jean-Baptiste Ogée, Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne, t. 2, Rennes, , 1re éd. (lire en ligne), p. 93-94

- (en) Alexander Blair et Sir Francis Ronalds, Sketches at Carnac (Brittany) in 1834 : or, notes concerning the present state of some reputed celtic antiquities in that adjoining communes with a postscript, containing an account of the great Roche aux Fées of Essé, &c., Londres,

- Louis Du Bois, La Roche aux fées : galerie druidique, Vitré, Vve Antignac, , 12 p.

- Paul Bézier, Inventaire des monuments mégalithiques du département d'Ille-et-Vilaine, Rennes, Hyacinthe Caillière, 1883-1886, 360 p., 2 vol. dont un supplément (lire en ligne), p. 133-151 et pl. XVIII-XXLes deux légendes des pages 140 et 141 sont reprises du Collectionneur breton, t. III, p. 55. Les pages 144 à 150 sont deux procès verbaux des 21 décembre 1882 et 7 janvier 1883 et une lettre de 1837.

- Paul Bézier, La forêt du Theil et la Roche aux fées d'Essé, Rennes,

- Arthur de La Borderie et Félix Benoist (illustrateur), « Arrondissement de Vitré, Canton de Rétiers », dans La Bretagne contemporaine : sites pittoresques, monuments, costumes, scènes de mœurs, histoires, légendes, traditions et usages des cinq départements de cette province, vol. Ille-et-Vilaine, Nantes, H. Charpentier, (réimpr. 1977)

Ouvrages modernes

- Gérard Boulé, Le monument mégalithique de la Roche-aux-Fées, Châteaulin, Jos Le Doaré, coll. « Images de Bretagne », , 16 p. (BNF 34666073, présentation en ligne)

- Alain Durand, Le monument mégalithique de La Roche aux Fées, Essé, Châteaulin, Jos Le Doaré, , 15 p. (ISBN 978-2-85543-177-2, BNF 40046609)

- Pierre-Roland Giot, La Bretagne des mégalithes, Ouest-France, coll. « Itinéraires de découvertes », , 143 p. (ISBN 978-2-7373-4236-3, BNF 41021347)

- Jean L'Helgouach, Les sépultures mégalithiques en Armorique : dolmens à couloir et allées couvertes, Rennes, (BNF 33079119)

- Jean L'Helgouach, Mégalithes en Bretagne, Châteaulin, Jos Le Doaré, (BNF 35172035)

- Olivier Eudes, Dolmen et menhir de Bretagne, Paris, Pygmalion, coll. « Richesses de notre patrimoine », , 95 p. (ISBN 2-85704-102-0, BNF 36262642), p. 38

- Jacques Briard, Dolmens et menhirs de Bretagne, Jean-Paul Gisserot, , 64 p. (ISBN 2-87747-042-3, BNF 35083732, lire en ligne), p. 35

Articles

- Bulletin et Mémoires de la Société Archéologique d'Ille-et-Vilaine, (ISSN 0750-1412) (OCLC 51910025) :

- F. Saulnier, « Rapport de M. Saulnier, président de la société (séance du 10 juin 1884) », Bulletin et Mémoires de la Société Archéologique d'Ille-et-Vilaine, Rennes, vol. 17, , p. 187-190 (lire en ligne)

- A. Millon, « Les mégalithes et leurs Légendes II. Les légendes c) Les Fées », Bulletin et Mémoires de la Société Archéologique d'Ille-et-Vilaine, Rennes, vol. 50, , p. 55, 64-65, 78, 89 (lire en ligne)

- Émile Evellin, « Excursion de la Société archéologique d'Ille-et-Vilaine », Bulletin et Mémoires de la Société Archéologique d'Ille-et-Vilaine, Rennes, vol. 56, , p. 170-171 (lire en ligne)

- Léon Collin, « Quelques monuments mégalithiques du Sud-Est de l'Ille-et-Vilaine », Bulletin et Mémoires de la Société Archéologique d'Ille-et-Vilaine, Rennes, vol. 59, , p. 52-56 (lire en ligne)Cet article reprend plusieurs parties de l'Inventaire des monuments mégalithiques du département d'Ille-et-Vilaine par Paul Bézier.

- Charles-Tanguy Le Roux, « La Roche-aux-Fées en Essé », Bulletin et Mémoires de la Société Archéologique d'Ille-et-Vilaine, Rennes, vol. 101, , p. 37-43

- Mémoires de l'Académie celtique :

- Alexandre de Noual de la Houssaye, « Mémoire sur un Monument celtique du département d'Ille et Vilaine, connu sous le nom de la Roche aux Fées. », Mémoires de l'Académie celtique, Paris, vol. 5, , p. 371-383 (lire en ligne)

- Bulletin de la Société préhistorique de France :

- Michel Gruet, « Dolmens angevins à portique », Bulletin de la Société préhistorique de France, vol. 53, nos 7-8, , p. 397-401 (DOI 10.3406/bspf.1956.3355, lire en ligne)

- Revue archéologique de l'Ouest :

- Dominique Sellier, « Le dolmen de la Roche-aux-Fées à Essé (Ille-et-Vilaine) et son environnement géomorphologique : approche géoarchéologique », Revue archéologique de l'Ouest, no 34, , p. 23-47 (DOI 10.4000/rao.3663)