Lanhélin

Lanhélin [lɑ̃.elɛ̃] est une ancienne commune française située dans le département d'Ille-et-Vilaine en Région Bretagne, peuplée de 993 habitants[Note 1].

| Lanhélin | |||||

_Mairie.jpg.webp) La mairie. | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Bretagne | ||||

| Département | Ille-et-Vilaine | ||||

| Arrondissement | Saint-Malo | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes Bretagne Romantique | ||||

| Statut | Commune déléguée | ||||

| Maire délégué Mandat |

Erick Masson 2020-2026 |

||||

| Code postal | 35720 | ||||

| Code commune | 35147 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Lanhélinois | ||||

| Population | 993 hab. (2016 |

||||

| Densité | 154 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 48° 27′ 31″ nord, 1° 49′ 41″ ouest | ||||

| Altitude | Min. 44 m Max. 88 m |

||||

| Superficie | 6,43 km2 | ||||

| Élections | |||||

| Départementales | Combourg | ||||

| Historique | |||||

| Fusion | |||||

| Commune(s) d'intégration | Mesnil-Roc'h | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Ille-et-Vilaine

Géolocalisation sur la carte : Bretagne

| |||||

Géographie

Situation

Le territoire de Lanhélin s’étend sur 643 hectares et se développe en un paysage vallonné[1].

Climat

La commune est sous l'influence d'un climat de type océanique (tempéré maritime), avec en conséquence : des températures modérées dues au rôle de régulateur thermique que joue l'océan (températures minimales moyennes supérieures à 5 °C, températures maximales moyennes annuelles supérieures à 19 °C avec des températures moyennes annuelles supérieures à 11,5 °C) ; des précipitations annuelles moyennes, supérieures à 1 000 mm, dues à la limite de l'influence marine[1].

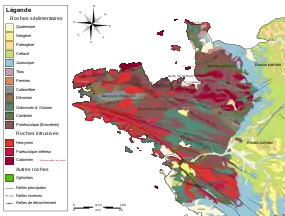

Cadre géologique

Géomorphologiquement, Lanhélin est localisée dans le domaine nord armoricain (domaine qui se suit depuis la baie de Morlaix dans le Trégor jusqu'au Cotentin et se poursuit sous le bassin parisien), une des trois unités majeures du Massif armoricain, vieux socle granitique qui est le résultat de trois chaînes de montagne successives dont il porte les traces. Le site géologique de Lanhélin se situe plus précisément sur un massif granitique cadomien, pluton limité au sud et au nord par un bassin sédimentaire essentiellement briovérien qui forme actuellement une bonne partie du socle de la Bretagne septentrionale dans les bas plateaux du Léon, du Trégor, du Penthièvre et de la Mancellia[3]. Ce massif de Lanhélin-Bonnemain fait partie d'un ensemble plus vaste, le batholite mancellien[4] - [5], qui est le témoin le plus occidental des plutons mancelliens[6]. Le territoire lanhélois est ainsi constitué d'un plateau vallonné de 80 mètres d'altitude moyenne, correspondant au massif granitique occidental (allongé est-ouest[7], il est entrecoupé d'alluvions tourbeuses qui occupent les fonds de vallée) qui représente un des apex affleurants du batholite mancellien, et au Nord et au Sud, d'un plateau de 60 mètres d'altitude moyenne, correspondant à ce bassin sédimentaire caractérisé par de basses collines et des reliefs peu accentués[3] - [1].

L'histoire géologique de la région est marquée par la chaîne dite « cadomienne » (du nom latin de Caen, Cadomus) mise en place entre 620 et 540 millions d'années au Nord de la Bretagne qui appartenait alors à une marge continentale active. Cette chaîne montagneuse, qui devait culminer à environ 4 000 m, résulte d'une collision continentale suivie d'une période de subduction océanique[8]. La fin de l'histoire cadomienne est marquée par le dépôt d'une épaisse série sédimentaire conséquence de l'érosion rapide de cette chaîne cadomienne. Au Précambrien supérieur, les métasédiments briovériens environnants (grès, schistes, micaschistes) sont fortement déformés, plissés et métamorphisés par le cycle cadomien. Pour clôturer le tout, se mettent en place des granites qui scellent à 540 millions d'années la fin de la déformation du domaine nord-armoricain[9]. Ces massifs granitiques (batholite côtier nord-trégorrois, granite de Saint-Brieuc, immense batholite mancellien formé de nombreux plutons granitiques) sont produits par le surépaississement crustal[10]. Ces intrusions vers 540 millions d'années, de magmas granitiques issus du vaste batholite mancellien, développent un métamorphisme de contact : le refroidissement des masses granitiques à des températures de l'ordre de 700 °C et à des profondeurs de l'ordre de 4 km dans l'écorce terrestre, font que les schistes briovériens, tendres et friables, sont transformés par « cuisson », variable selon la distance du massif granitique : intense et forte à proximité, cette cuisson donne les cornéennes, roches dures et compactes ; moindre et atténuée à quelques kilomètres du massif, elle donne des schistes tachetés (d'où une double auréole de cornéennes et de schistes tachetés dans le bassin sédimentaire)[11]. Ce thermométamorphisme développé par l'intrusion du granite a ainsi provoqué la cristallisation de minéraux nouveaux (biotite, andalousite), soulignant l'ancien litage sédimentaire. Ces deux roches magmatique (granite) et métamorphique (cornéenne, schiste tacheté) affleurent à la suite de longs processus d'érosion qui ont aplani les reliefs anciens[12] - [13]. Le vaste développement des roches thermométamorphiques montre que ce granite présente un « toit » plus ou moins parallèle à la surface topographique actuelle. Il est d'ailleurs probable que le massif de Bécherel et de Dingé se relient en profondeur à celui de Lanhélin[14].

L'arénisation[15] de ce granite a vraisemblablement débuté au Pliocène, sous l'action de climats tempérés chauds et humides, et se poursuit encore actuellement mais sous forme atténuée. L'altération a également transformé les roches métasédimentaires en formations argilo-sableuses. Enfin, au Plio-quaternaire, les roches du substratum sont localement recouvertes par des dépôts récents issus de l’action du vent (lœss, limons sur les coteaux pouvant atteindre une épaisseurs de 8 m par endroits)[1], de mouvements et transports sur les versants (colluvions), et des cours d'eau (alluvions)[16].

Pétrographiquement, le granite de Lanhélin représente une granodiorite quartzique à texture isogranulaire, au grain moyen (minéraux de quartz, feldspaths et mica noir de 2 à 3 millimètres) ; le géologue y observe quelques petites enclaves qui fournissent de bons arguments concernant la pétrogenèse des magmas granitiques[17]. C'est le microcline perthitique qui donne la teinte bleue accusée de cette roche, déterminée par les impuretés dans ce feldspath liées à la présence de plomb[18]. La région est traversée par un champ filonien de dolérites qui ont emprunté quelques fractures et forment un véritable réseau de drainage en conduisant les eaux souterraines vers le nord et en les restituant à travers un grand nombre de sources. L'altération de ces filons puissants « donne un aspect de pain d'épice à la roche ; le cœur de certaines « boules résiduelles » est peu altéré et la dolérite apparaît alors avec sa teinte vert-bleuté »[13].

Économiquement, l'exploitation de la principale roche locale a donné lieu à l'existence de nombreuses carrières qui extraient ce granite à la renommée internationale, réputé pour sa sombre tonalité bleutée, renforcée par l'excellence du poli. Les utilisations de ce granite, anciennes, prolongées et toujours intenses, sont principalement : l'art funéraire (tombe, monument aux morts), pierre de taille pour édifices religieux, l'habitat, les ouvrages défensifs, les travaux publics (viaduc routier de Dinan[19], quais), les aménagements urbains (fontaines, dallages, bordures et entourages d'arbres, Opéra Bastille…), les monuments commémoratifs[20], etc.

Touristiquement, les principaux aspects de la géologie du Nord de Rennes peuvent être abordés au cours de promenades géologiques qui permettent d'observer sur un espace réduit du territoire bécherellais, des roches d'âge et de nature différents, témoins de phénomènes géologiques d'ampleur (magmatisme, tectogenèse, métamorphisme, érosion…)[13].

Toponymie

|

Attestations anciennes[21].

|

Le nom de la localité est mentionné sous les formes Lanhelon et Lanhelen au XIIe siècle, Lanhelen en 1513[22].

Lanhélin est un nom d'origine bretonne, lann, « ermitage », et de l'hagionyme Helen, en référence à Sainte Hélène[23].

Le gentilé est Lanhélinois.

Histoire

La paroisse de Lanhélin faisait partie du doyenné de Dol relevant de l'évêché de Dol et était sous le vocable de saint André.

Antiquité et Moyen Âge

Quelques vestiges de l'époque gallo-romaine ont été identifiés près de Lanhélin.

Une statue de pierre dénommée la Chimère a été retrouvée dans un champ à Cuguen. Elle représente le corps d'un animal fantastique qui devait être à l'entrée de la chevronnière d'un établissement religieux. Cette statue est encore visible au Jardin de Granit[24].

Époque contemporaine

Le , elle fusionne avec Saint-Pierre-de-Plesguen et Tressé pour constituer la commune nouvelle de Mesnil-Roc'h dont la création est actée par un arrêté préfectoral du [25].

Politique et administration

Liste des maires

Liste des maires délégués

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[33]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[34].

En 2016, la commune comptait 993 habitants[Note 2], en augmentation de 3,76 % par rapport à 2010 (Ille-et-Vilaine : +5,48 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Lieux et monuments

_%C3%89glise_Saint-Andr%C3%A9_01.jpg.webp)

- Église Saint-André, des XVIIIe et XXe siècles. Dans l'église se trouve une statue de Vierge noire faite en bois. Cette statue porte l'Enfant Jésus dans ses bras.

- Le manoir de la Vallée, situé dans le jardin de granit, autrefois nommée la Hallée.

- La maison du Poncet est sans doute la plus vieille maison du bourg de Lanhélin[37].

Activité et manifestations

Voir aussi

Articles connexes

Notes et références

Notes

- Population municipale 2016, légale en 2019.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2019, millésimée 2016, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2018, date de référence statistique : 1er janvier 2016.

Références

- Altitudes, coordonnées, superficie : répertoire géographique des communes 2014 (site de l'IGN, téléchargement du 1er mars 2015)

- « Bonnemain. Elaboration du plan local d'urbanisme : rapport de présentation ».

- Gérard Bellion, Paul Dadet et al., Carte géologique de la France au 1/50000 Fougères 13-17, éditions du BRGM, 1981, p. 5

- Yann Brekilien, La Bretagne, Éditions d'Organisation, , p. 24.

- De Mancellia, nom latin de la région du Maine, domaine structural de la partie nord-est du Massif armoricain dénommé en 1949 par le géologue Pierre Pruvost. Cette province magmatique est caractérisée par un Précambrien récent au sein duquel se sont mis en place des granitoïdes intrusifs antérieurement au dépôt des terrains paléozoïques ; ce domaine surélevé a été épargné par les transgressions marines du Cambrien.

- Jonin M., 1981 – Un batholite fini-précambrien, le batholite mancellien (Massif armoricain, France), thèse de doctorat-ès-Sciences naturelles, Brest : université de Bretagne occidentale, 338 p.

- F. Paris, P. Jegouzo, J. Estéoule-Choux, Carte géologique de Caulnes n° 281 (IGN 11-17), éditions du BRGM, 1977, p. 2

- Cet allongement résulte en partie de la tectonique cassante varisque.

- (en) J. Chantraine, E. Egal, D. Thiéblemont, E. Le Goff, C. Guerrot, M. Ballèvre, P. Guennoc, « The Cadomian active margin (North Armorican Massif, France): a segment of the North Atlantic Panafrican belt », Tectonophysics, vol. 331, nos 1-2, , p. 1-18 (DOI 10.1016/S0040-1951(00)00233-X).

- (en) P. Graviou, J.-J. Peucat, B. Auvray, P. Vidal, « The Cadomian orogeny in the northern Armorican Massif. Petrological and geochronological constraints on a geodynamic model, Hercynia », Bull. Soc. Geol. Min. Bretagne, vol. 4, no 1, , p. 1-13.

- (en) Pasteels P., Doré F. (1982) - Age of the Vire-Carolles granite. In: G.S. Odin (ed,), Numerical dating in Stratigraphy, 2, 784-790.

- Ces deux roches métamorphiques sont exploitées dans la carrière du Gué-Morin à Vieux-Vy-sur-Couesnon. « En fonction de l'état de l'exploitation on peut parfois distinguer des plis isoclinaux resserrés, antérieurs au métamorphisme de contact et résultant de la tectogenèse cadomienne ». Cf Hubert Lardeux, Claude Audren, Bretagne, Masson, , p. 96.

- (en) Richard Simon D'Lemos, The Cadomian Orogeny, Geological Society Publishing House, , p. 128.

- Hubert Lardeux, Claude Audren, Bretagne, Masson, , p. 30.

- F. Paris, op. cit., p. 5

- La fraction fine de l'arène est principalement constituée de kaolinite.

- F. Paris, op. cit., p. 24

- (en)DIDIER J. (1973) - Granites and their enclaves. The bearing of enclaves on the origin of granites. ln : « Development in Petrology, 3 ». Amsterdam: Elsevier, 393 p

- Jonin M., 1969 – Étude pétrographique du massif granitique de Bonnemain (thèse de 3e cycle), Université de Clermont-Ferrand, 88 p.

- Vers 1850, on doit faire appel à lui pour des pierres de grandes dimensions demandées pour la partie supérieure du viaduc de Dinan. On le reconnaît par son apparence plus sombre (bleu foncé) contrastant avec les granites provenant des autres carrières sollicitées. La carrière de Bécanne a fourni au moins 108 m3 en 1850, un petit complément de 30 m3 étant apporté par les autres carrières de la commune. Cf Louis Chauris, Les carrières exploitées pour la construction du viaduc de Dinan (1846-1852), dans Le Pays de Dinan, 2002, p. 219-241.

- Louis Chauris, « Pour une géo-archéologie du patrimoine : pierres, carrières et constructions en Bretagne », Revue archéologique de l'Ouest, vol. 31, (DOI 10.4000/rao.2755).

- « Résultats concernant « Lanhélin » », sur la base KerOfis, Office public de la langue bretonne (consulté le ).

- Le Moing, Jean-Yves (1950-....). Auteur du texte, Les noms de lieux bretons de Haute-Bretagne, Spézed, Coop Breizh, (OCLC 963221846), p. 365

- Hervé Abalain, Noms de lieux bretons, Éditions Jean-Paul Gisserot, , p. 77.

- Le patrimoine des communes d'Ille-et-Vilaine, Éditions Flohic, Paris, 2000.

- Arrêté préfectoral n° 2018-24063 du 11 décembre 2018 portant création de la commune nouvelle de "Mesnil-Roc'h" à compter du 1er janvier 2019.

- « Les obsèques de Paul Hignard, ancien maire », sur ouest-france.fr, Ouest-France (consulté le )

- « Le maire Bernard Verdon tire sa révérence », sur ouest-france.fr, Ouest-France (consulté le )

- « La maire de Lanhélin est décédée », sur lepaysmalouin.fr, Le Pays malouin (consulté le )

- « Étienne Ménard est élu maire », sur ouest-france.fr, Ouest-France (consulté le )

- « Mesnil Roc’h. Christelle Brosselier à la tête de la commune nouvelle », Ouest-France, (lire en ligne)

- « Installation du conseil municipal », sur mesnilroch.bzh,

- Le conseil municipal, sur mesnilroch.bzh

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016.

- Le patrimoine des communes