Bassin Loire-Bretagne

Le bassin Loire-Bretagne est à la fois un bassin hydrographique et une circonscription administrative de bassin française, territoire de compétence des « instances de bassin » regroupant le comité de bassin Loire-Bretagne et l'agence de l'eau Loire-Bretagne, chargés de gérer l'eau à l'échelle de ce bassin. Les limites territoriales de la circonscription sont les limites des communes qui la composent alors que les limites du bassin hydrographique sont les limites physiques de ce domaine, c'est-à-dire la ligne des crêtes qui sépare le bassin des bassins limitrophes, appelée aussi ligne de partage des eaux.

| Bassin Loire-Bretagne | ||

| ||

| Situation | ||

|---|---|---|

| Pays | France | |

| Bassin hydrographique | ||

| Superficie | 156 870 km2 | |

| Linéaire de cours d'eau | 135 493 km | |

| Principaux cours d'eau | Loire et ses affluents (l'Allier, le Cher, l'Indre, la Vienne, etc.), Côtiers bretons et Vilaine, côtiers vendéens. | |

| Linéaire de côtes | 2 600 km | |

| Bassin administratif | ||

| Régions françaises | Bretagne, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire, Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes, Normandie | |

| Départements français | 36 | |

| Communes | Plus 6 800 | |

| Population totale | 13 000 000 hab. (2018) | |

| Gouvernance | ||

| Comité de bassin | Loire-Bretagne Siège : Orléans |

|

| Agence de l'eau | Loire-Bretagne Siège : Orléans |

|

Le comité de bassin Loire-Bretagne est une instance de concertation qui regroupe différents acteurs, publics ou privés, agissant dans le domaine de l'eau : collectivités, État, usagers, personnes qualifiées, milieux socioprofessionnels et le préfet coordonnateur de bassin. Il élabore le SDAGE Loire-Bretagne, définit la politique de gestion de la ressource et de protection des milieux naturels, donne un avis sur les grands aménagements et oriente les politiques d’intervention de l'agence de l’eau Loire-Bretagne. Celle-ci constitue l'organisme exécutif chargé de mettre en œuvre la politique définie par le comité de bassin. Entre autres, elle soutient financièrement et techniquement les travaux d’amélioration des milieux aquatiques et de réduction des pollutions, contribue à la production des données qualitatives sur l’eau et met en œuvre la gestion intégrée de la ressource en eau.

Géographie

Le bassin Loire-Bretagne est un bassin hydrographique très étendu de l’Ardèche et de la Lozère où se trouvent les sources de la Loire et de l'Allier jusqu'au Finistère où se jettent à la mer les côtiers bretons les plus septentrionaux. Il occupe environ 28 % du territoire métropolitain soit environ 155 000 km2 et concerne en tout ou partie, huit régions et 36 départements. II développe environ 135 000 km de cours d'eau et concerne 2 600 km de côtes. Les eaux souterraines sont rares à l'ouest (socle armoricain : Bretagne et Vendée), importantes au centre (nappes du Bassin parisien : nappe de Beauce, nappe du Cénomanien)[1] - [2].

Histoire

Les grands principes de la politique de l’eau ont été posés par les lois des et , codifiées aujourd’hui dans le code de l'environnement. La loi de 1964 crée six bassins hydrographiques sur le territoire métropolitain dans chacun desquels est institué un comité de Bassin, couramment appelé le « Parlement local de l’eau », et une agence de l’Eau. Elle a également lancé les bases d’une gestion qualitative et quantitative des milieux aquatiques par bassin (politique décentralisée) : Adour-Garonne, Artois-Picardie, Loire-Bretagne, Rhin - Meuse, Rhône-Méditerranée-Corse et Seine-Normandie. La Corse deviendra ultérieurement un bassin à part entière.

L'arrêté du définit les circonscriptions des comités de bassin. Chaque circonscription est formée d'un ensemble de cantons suivant le découpage des bassins versants des cours d'eau situés dans la circonscription[3].

Caractéristiques

Composition initiale de 1966

La composition du bassin Loire-Bretagne a été définie initialement dans l'arrêté du [4] - [5].

Composition consécutive à la Directive-cadre sur l'eau de 2000

La Directive-cadre sur l'eau (DCE) du vise à donner une cohérence à l’ensemble de la législation avec une politique communautaire globale dans le domaine de l’eau. Elle définit un cadre pour la gestion et la protection des eaux par grand bassin hydrographique au plan européen avec une perspective de développement durable. Cette DCE reprend le principe français de gestion par bassin hydrographique datant de 1964. Elle est transposée en droit français avec[6] :

- la loi du 21 avril 2004[7] ;

- le décret du 16 mai 2005 relatif aux schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ;

- l'arrêté du 17 mars 2006 définissant la composition des SDAGE.

Le décret du 16 mai 2005 est complété avec l'arrêté du portant délimitation des bassins ou groupements de bassins en vue de l'élaboration et de la mise à jour des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. La groupement de bassins associé au bassin Loire-Bretagne est dénommé « La Loire, les cours d'eau côtiers vendéens et bretons ». La liste des communes est définie en annexe 2[8]. Cet arrêté est ensuite modifié par les arrêtés suivants :

- 27 octobre 2010 - les communes suivantes passent du bassin Loire-Bretagne au bassin Seine-Normandie : Château-Chinon (Ville), Glux-en-Glenne, Moux-en-Morvan, Outarville, Tivernon, Chaussy, Bazoches-les-Gallerandes, Oison, Crottes-en-Pithiverais, Meilly-sur-Rouvres[9] ;

- 13 septembre 2015 - les communes suivantes du Bassin Loire-Bretagne sont supprimées : Beauchêne, Larchamp, Saint-Cornier-des-Landes, Saint-Jean-des-Bois et Yvrandes sont supprimées[10] ;

- 7 juillet 2016 - les communes de Heussé (Manche), Lignerolles (Orne), Longny-au-Perche (Orne), Marchainville (Orne), Moulicent (Orne), Marizy sont supprimées ; les communes de Longny-les-Villages (Orne), Tourouvre-au-Perche (Orne), Le Rousset-Marizy (Saône-et-Loire) sont ajoutées[11] ;

- 17 décembre 2016 - les communes de Les Alleuds (Deux-Sèvres), Argouges (Manche), Carnet (Manche), Montanel (Manche), Villiers-le-Pré (Manche) sont supprimées ; la commune de Saint-James (Manche) est ajoutée[12].

Le bassin comprend six sous-bassins administratifs : Allier-Loire amont, Loire moyenne, Loire aval et côtiers vendéens, Mayenne-Sarthe-Loir, Vienne-Creuse et Bretagne. Ils constituent un niveau intermédiaire d’agrégation entre la masse d'eau et le bassin Directive cadre de l'eau, à savoir le district hydrographique. Ils ont été mis en œuvre fin 2008 à la demande de la Commission européenne pour des objectifs de rapportage et de visualisation au sein de WISE (Water Information System for Europe)[13].

Carte du bassin Loire-Bretagne avec représentation des départements et des principaux cours d'eau. Les limites du bassin sont sur cette carte les limites communales. |

Carte du bassin Loire-Bretagne avec représentation des sous-bassins administratifs. |

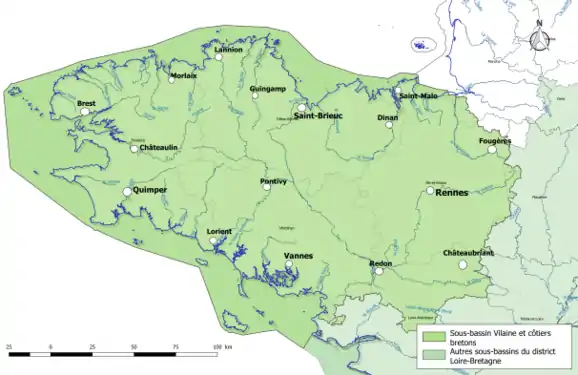

Vilaine et côtiers bretons.

Vilaine et côtiers bretons. Mayenne-Sarthe-Loir.

Mayenne-Sarthe-Loir. Loire moyenne.

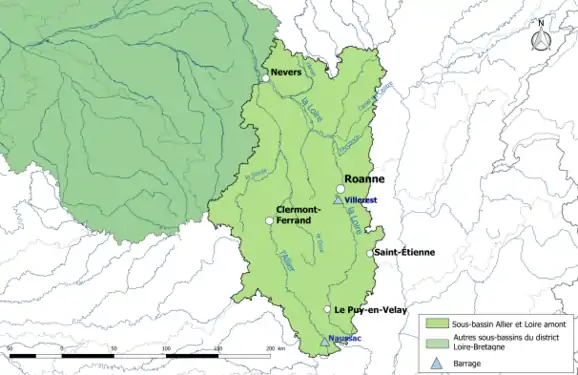

Loire moyenne. Allier - Loire amont.

Allier - Loire amont. Loire aval et côtiers vendéens.

Loire aval et côtiers vendéens. Vienne-Creuse.

Vienne-Creuse.

Bassin hydrographique

Les bassins hydrographiques sont découpés dans le référentiel national BD Carthage en éléments de plus en plus fins, emboîtés selon quatre niveaux[14] : régions hydrographiques, secteurs hydrographiques, sous-secteurs hydrographiques et zones hydrographiques. Le bassin Loire-Bretagne est découpé en cinq régions hydrographiques. Il présente une superficie de 156 870 km2 et un linéaire de cours d'eau de 135 493 km.

| Région hydrographique | Superficie[15] | Répartition | Cours d'eau[16] (2006) | |

|---|---|---|---|---|

| Code Sandre | Libellé | |||

| J | Bassins de la Bretagne | 156 870 km2 | 31 départements entiers ou partiels, 7283 communes | 135 493 km |

| K | La Loire de sa source à la Vienne (nc) | |||

| L | La Loire de la Vienne (c) à la Maine (nc) | |||

| M | La Loire de la Maine (c) à la mer | |||

| N | Bassins côtiers du sud de la Loire | |||

Gouvernance

Comité de bassin

Le comité de bassin Loire-Bretagne est une instance de concertation qui regroupe différents acteurs, publics ou privés, agissant dans le domaine de l’eau : collectivités, État, usagers, personnes qualifiées, milieux socioprofessionnels et le préfet coordonnateur de bassin. Il a pour missions[17] - [18] :

- d’élaborer le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), qui fixe les orientations fondamentales de la politique de l'eau pour 15 ans. Deux principes sont mis en œuvre : la gestion de l'eau doit évoluer vers une gestion des milieux aquatiques, et elle doit donner priorité à l'intérêt collectif ;

- de définir la politique de gestion de la ressource et de protection des milieux naturels qui doit garantir un développement durable conciliant le développement socio-économique avec la préservation des milieux aquatiques et l'équilibre des usages de l'eau ;

- de donner un avis sur les grands aménagements ;

- d’orienter les politiques d’intervention de l'agence de l’eau.

Le comité de bassin Loire-Bretagne comprend 190 membres, élus ou désignés pour 6 ans, selon des modalités définies par des textes réglementaires. Le mandat des membres du 9e Comité court de juillet 2014 à juillet 2020. Il est réparti en trois collèges : 76 représentants des collectivités territoriales, 76 représentants des usagers et des personnes qualifiés et 38 représentants de l'État et de ses établissements publics[19].

Agence de l'eau

L'agence de l'eau Loire-Bretagne est une des six agences de l'eau françaises. Il s'agit d'un établissement public à caractère administratif de l’État dont le siège est à Orléans[20]. Placée sous la tutelle de la direction de l'eau du Ministère chargé de l'Environnement, elle a pour mission de faciliter les diverses actions des intérêts communs dans le bassin hydrographique Loire-Bretagne. Elle exerce sa mission dans le cadre de programmes d'intervention pluri-annuels préparés et validés par le comité de bassin et encadré par le Parlement[17] - [21] :

- elle calcule, établit et perçoit les redevances suivant le principe pollueur-payeur ;

- elle suscite et soutient financièrement et techniquement les travaux d’amélioration des milieux aquatiques et de réduction des pollutions ;

- elle assiste le comité de bassin dans l’élaboration des SDAGE ;

- elle contribue à la production des données qualitatives sur l’eau ;

- elle met en œuvre la gestion intégrée de la ressource.

Préfet coordinateur de bassin

Le préfet coordinateur du bassin Loire-Bretagne est le préfet de la région Centre-Val de Loire dans laquelle le comité de bassin a son siège. Il anime la politique de l’eau en matière de police et de gestion des ressources en eau et coordonne l'action des préfets des départements et des régions du bassin. Ses attributions résultent, pour l’essentiel, des lois sur l’eau du et du (ainsi que de leurs décrets d’application) et de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du et de ses décrets d’application, notamment celui du [22]. Il assure la cohérence et l’homogénéité des décisions[23].

Délégation de bassin

Le directeur de la DREAL Centre-Val de Loire assure la fonction de délégué de bassin Loire-Bretagne. A ce titre, il assiste le préfet coordonnateur de bassin dans l’exercice de ses missions. Pour cela, il s’appuie sur la délégation de bassin[17] - [24].

La délégation de bassin est chargée, à l’échelle du bassin de l’application de la législation relative à l’eau, de l’évaluation des besoins en eau, de l’élaboration du suivi des documents de planification dans le domaine des eaux superficielles, souterraines et des milieux aquatiques. Elle assure le secrétariat de la commission administrative de bassin, anime et coordonne l’action des services déconcentrés de l’État intervenant dans le domaine de l’eau. Elle apporte conseil et assistance technique aux organismes de bassin (comité de bassin et conseil d’administration de l’agence de l’eau).

Commission administrative de bassin

Dans chaque bassin est créée une commission administrative de bassin, présidée par le préfet coordonnateur de bassin. Elle l'assiste dans l'exercice de ses compétences ; elle est notamment consultée sur les projets de SDAGE, de programme de mesures et de schéma directeur de prévision des crues. Elle est composée des préfets de région, des préfets de département, des chefs de pôle régionaux Environnement - Développement Durable (EDD), du délégué de bassin, du trésorier payeur général de la région siège du comité de bassin et du directeur de l’Agence de l’eau[23] - [25].

Mission d’appui technique de bassin

A compter du , les communes sont compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations[Note 1]. Dans ce cadre, le décret du 28 juillet 2014 crée des missions d'appui technique constituées dans chaque bassin par le préfet coordonnateur de bassin afin d'accompagner la prise de compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » par les communes et en fixe la composition, l'objet et le fonctionnement[26].

Notes et références

Notes

- en application des dispositions de l'article L. 211-7 du code de l'environnement dans sa version issue de l'article 56 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles

Références

- Agence de l’eau Loire-Bretagne, « Le territoire naturel du bassin Loire-Bretagne », sur agence.eau-loire-bretagne.fr (consulté le )

- Cellule d'expertise relative à la gestion quantitative de l'eau pour faire face aux épisodes de sécheresse", p. 75

- « Arrêté du 14 septembre 1966 définissant les circonscriptions des comités de bassin », sur https://www.legifrance.gouv.fr/ (consulté le )

- « Décret n°66-700 du 14 septembre 1966 relatif aux agences financières de bassin », sur https://www.legifrance.gouv.fr/ (consulté le )

- « Carte du bassin Loire-Bretagne », sur http://www.donnees.centre.developpement-durable.gouv.fr (consulté le )

- Delarasse 2010, p. 450.

- « La Directive Cadre sur l'eau transposée en droit français », sur http://www.gesteau.fr/ (consulté le )

- « Arrêté du 16/05/05 portant délimitation des bassins ou groupements de bassins en vue de l'élaboration et de la mise à jour des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux », sur https://aida.ineris.fr/ (consulté le )

- « Arrêté du 27/10/10 modifiant l’arrêté du 16 mai 2005 portant délimitation des bassins ou groupements de bassins en vue de l’élaboration et de la mise à jour des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux », sur https://aida.ineris.fr/ (consulté le )

- « Arrêté du 13/09/15 modifiant l'arrêté du 16 mai 2005 portant délimitation des bassins ou groupements de bassins en vue de l'élaboration et de la mise à jour des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux », sur https://aida.ineris.fr/ (consulté le )

- « Arrêté du 07/07/16 modifiant l'arrêté du 16 mai 2005 portant délimitation des bassins ou groupements de bassins en vue de l'élaboration et de la mise à jour des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux », sur https://aida.ineris.fr/ (consulté le )

- « Arrêté du 27/12/16 modifiant l'arrêté du 16 mai 2005 portant délimitation des bassins ou groupements de bassins en vue de l'élaboration et de la mise à jour des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux », sur https://aida.ineris.fr/ (consulté le )

- « Sous-Bassins DCE Administratifs », sur http://www.sandre.eaufrance.fr/ (consulté le )

- « BD Carthage - Descriptif de livraison », sur http://sandre.eaufrance.fr (consulté le ), p. 24

- Construction d’un réseau hydrographique simplifié à partir de la BD Carthage. 2006, p. 6

- Construction d’un réseau hydrographique simplifié à partir de la BD Carthage. 2006, p. 5.

- « les bassins », sur http://www.eaufrance.fr/ (consulté le )

- François Mitteault, Directeur de l'Eau et de la Biodiversité, « Cadre institutionnel - Niveau du bassin », sur http://www.guide-eau.com/ (consulté le )

- « Décret n° 2007-980 du 15 mai 2007 relatif aux comités de bassin. », sur https://www.legifrance.gouv.fr/ (consulté le )

- « Coordonnées du siège de l'agence », sur http://www.eau-loire-bretagne.fr/ (consulté le )

- « Rôle et missions », sur http://www.eau-loire-bretagne.fr/ (consulté le )

- « Organisation de l'Etat au niveau du bassin », sur http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/ (consulté le )

- « La fonction de Préfet coordonnateur de bassin », sur http://www.rhone.gouv.fr/ (consulté le )

- « Délégué de bassin - définition », sur http://www.glossaire.eaufrance.fr/ (consulté le )

- « Commission administrative de bassin - définition », sur http://www.glossaire.eaufrance.fr/ (consulté le )

- Décret no 2014-846 du 28 juillet 2014 relatif aux missions d'appui technique de bassin.

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

- Hervé Pella, Éric Sauquet et André Chandesris, « Construction d’un réseau hydrographique simplifié à partir de la BD Carthage », Ingénieries, no 46, (lire en ligne, consulté le )

- Camille Delarras, Surveillance sanitaire et microbiologique des eaux (2e ed.), Lavoisier, Tec et Doc, , 588 p. (ISBN 978-2-7430-1816-0, présentation en ligne)

- Pierre-Étienne Bisch, Cellule d'expertise relative à la gestion quantitative de l'eau pour faire face aux épisodes de sécheresse., CGEDD & CGAAER, , 247 p. (lire en ligne [PDF])

Liens externes

- Site de l'agence de l'eau Loire-Bretagne

- Atlas interactif Loire-Bretagne présentant la qualité des masses d'eau, publié par l'Ifremer.