Bassin Artois-Picardie

Le bassin Artois-Picardie est à la fois un bassin hydrographique et une circonscription administrative de bassin française, territoire de compétence des « instances de bassin » regroupant le comité de bassin Artois-Picardie et l'agence de l'eau Artois-Picardie, chargés de gérer l'eau à l'échelle de ce bassin. Les limites territoriales de la circonscription sont celles des communes qui la composent, alors que les limites du bassin hydrographique sont les limites physiques de ce domaine, c'est-à-dire la ligne des crêtes qui sépare le bassin des bassins limitrophes, appelée aussi ligne de partage des eaux. Il fait partie du district hydrographique international Escaut-Meuse et est ainsi à cheval sur deux districts hydrographiques).

| Bassin Artois-Picardie | ||

| ||

| Situation | ||

|---|---|---|

| Pays | France | |

| Bassin hydrographique | ||

| Superficie | 19 220 km2 | |

| Linéaire de cours d'eau | 12 265 km | |

| Principaux cours d'eau | 8 000 km, dont 1 000 km de voies navigables[1] |

|

| Linéaire de côtes | km | |

| Bassin administratif | ||

| Régions françaises | Hauts-de-France | |

| Départements français | 5 | |

| Communes | 2448 | |

| Population totale | 4 800 000 hab. (2012) | |

| Gouvernance | ||

| Comité de bassin | Artois-Picardie Siège : Lille |

|

| Agence de l'eau | Artois-Picardie (15 SAGEs) Siège : Douai |

|

Le « comité de bassin Artois-Picardie » est l'instance de concertation regroupant le grands acteurs publics et privés du domaine de l'eau : collectivités, État, usagers, personnes qualifiées, milieux socioprofessionnels et le préfet coordonnateur de bassin. Il élabore le SDAGE Artois-Picardie, définit la politique de gestion de la ressource et de protection des milieux naturels, donne un avis sur les grands aménagements, et oriente les politiques d'intervention de l'agence de l'eau Artois-Picardie. Celle-ci est l'organisme exécutif qui met en œuvre ces politiques. Entre autres, elle soutient, financièrement et techniquement, les travaux d'amélioration des milieux aquatiques et de réduction des pollutions, contribue à la production des données qualitatives sur l'eau et met en œuvre la gestion intégrée de la ressource en eau.

Ce bassin compte 15 SAGE, et est (en 2022) « le seul des sept bassins hydrographiques français à être entièrement couvert par une démarche de SAGE »[1]. Sa ressource en eau est globalement dégradée : en 2022, tout le bassin est classé "zone sensible à l'eutrophisation" au titre de la directive eaux résiduaires urbaines (ERU) ; et il est presque entièrement aussi classé en "zone vulnérable aux nitrates d'origine agricole", au titre de la directive nitrates[1].

Géographie

Ce bassin rassemblant environ 8 000 km de cours d'eau, pour partie canalisés. (C'est la région de France la plus riche en canaux, depuis longtemps puisque le canal de Neufossé, qui relie le bassin de la Lys à celui de l'Aa et au bassin minier du Nord-Pas-de-Calais a été creusé il y a environ 1000 ans par Baudouin VI).

Grâce à son substrat souvent calcaire, ce bassin recèle d'importantes nappes souterraines (plus de 95 % de la ressource en eau des 4 millions d'habitants du Nord-Pas-de-Calais). On y trouve des puits artésiens utilisés depuis le Moyen Âge notamment pour alimenter des cressonnières.

Sa partie nord compte parmi les zones les plus densément peuplées et urbanisées d'Europe. L'agriculture intensive y est partout présente et s'est fortement développée au XXe siècle, tout particulièrement après les années 1970 (d'où une superficie forestière parmi les plus faibles de France).

La région est plate et les cours d'eau lents, d'où un risque élevé d'inondations pour un grand nombre de communes.

Histoire

Les grands principes de la politique de l'eau ont été posés par les lois des et , codifiées aujourd'hui dans le code de l'environnement.

La loi de 1964 crée six bassins hydrographiques sur le territoire métropolitain dans chacun desquels est institué un comité de Bassin, couramment appelé le « Parlement local de l'eau », et une agence de l'Eau. Elle a également lancé les bases d'une gestion qualitative et quantitative des milieux aquatiques par bassin (politique décentralisée) : Adour-Garonne, Artois-Picardie, Loire-Bretagne, Rhin - Meuse, Rhône-Méditerranée-Corse et Seine-Normandie. La Corse deviendra ultérieurement un bassin à part entière.

L'arrêté du définit les circonscriptions des comités de bassin. Chaque circonscription est formée d'un ensemble de cantons suivant le découpage des bassins versants des cours d'eau situés dans la circonscription[2].

Caractéristiques

Bassin administratif

La composition du bassin Artois-Picardie, en tant que circonscription administrative, est définie dans l'arrêté du [3].

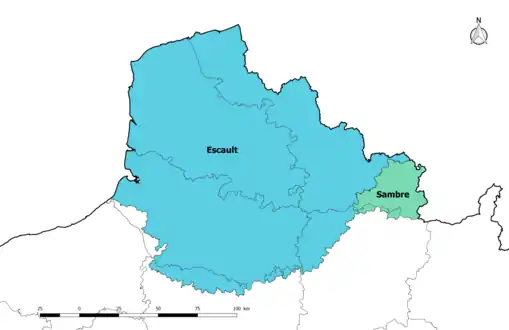

Le bassin comprend deux sous-bassins administratifs : Escault et Sambre. Ils constituent un niveau intermédiaire d'agrégation entre la masse d'eau et le bassin Directive cadre de l'eau, à savoir le district hydrographique. Ils ont été mis en œuvre fin 2008 à la demande de la Commission européenne pour des objectifs de rapportage et de visualisation au sein de WISE (Water Information System for Europe)[4].

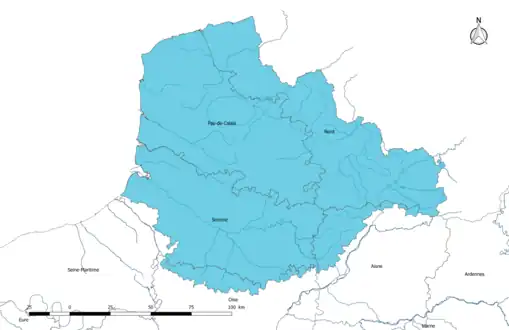

Carte du bassin Artois-Picardie avec représentation des départements et des principaux cours d'eau.

Carte du bassin Artois-Picardie avec représentation des départements et des principaux cours d'eau. Carte du bassin Artois-Picardie avec représentation des sous-bassins administratifs. Les limites des bassin et sous-bassins sont sur cette carte les communes.

Carte du bassin Artois-Picardie avec représentation des sous-bassins administratifs. Les limites des bassin et sous-bassins sont sur cette carte les communes.

Bassin hydrographique

Les bassins hydrographiques sont découpés dans le référentiel national BD Carthage en éléments de plus en plus fins, emboîtés selon quatre niveaux[5] : régions hydrographiques, secteurs hydrographiques, sous-secteurs hydrographiques et zones hydrographiques. Le bassin Artois-Picardie est découpé en deux régions hydrographiques.

| Bassin hydrographique | Région hydrographique | Superficie[6] | Répartition | Cours d'eau[7] (2006) | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Code Sandre | Libellé | Valeur | Taux national | |||

| Artois-Picardie | D | Affluents du Rhin | 19 920 km2 | 4 % | 4 départements, 2474 communes | 12 265 km |

| E | l'Escaut et fleuves côtiers se jetant dans la mer de la frontière belge à l'embouchure de la Bresle | |||||

Gouvernance

Comité de bassin

Le comité de bassin Artois-Picardie est une instance de concertation qui regroupe différents acteurs, publics ou privés, agissant dans le domaine de l'eau : collectivités, État, usagers, personnes qualifiées, milieux socioprofessionnels et le préfet coordonnateur de bassin. Il a pour missions[8] - [9] :

- d'élaborer le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), qui fixe les orientations fondamentales de la politique de l'eau pour 15 ans. Deux principes sont mis en œuvre : la gestion de l'eau doit évoluer vers une gestion des milieux aquatiques, et elle doit donner priorité à l'intérêt collectif.

- de définir la politique de gestion de la ressource et de protection des milieux naturels qui doit garantir un développement durable conciliant le développement socio-économique avec la préservation des milieux aquatiques et l'équilibre des usages de l'eau ;

- de donner un avis sur les grands aménagements ;

- d'orienter les politiques d'intervention de l'agence de l'eau.

Le comité de bassin Artois-Picardie comprend 80 membres, élus ou désignés pour 6 ans, selon des modalités définies par des textes réglementaires. Le mandat des membres du 9e Comité court de juillet 2014 à juillet 2020. Il est réparti en trois collèges : 32 représentants des collectivités territoriales, 32 représentants des usagers et des personnes qualifiés et 16 représentants de l'État et de ses établissements publics[10].

Agence de l'eau

L'agence de l'eau Artois-Picardie est une des six agences de l'eau françaises. Cette agence couvre un territoire qui est le plus petit en superficie, mais il est caractérisé par un haut niveau de risque et de pollution, liée à un passé historique (séquelles de guerre, région d'agriculture intensive, région minière et d'industries lourdes et polluantes (métallurgie, carbochimie, papeteries, cristallerie, nombreuses usines Sévéso, plus haut taux de friches industrielles de France, plus grosse centrale nucléaire d'Europe…), avec une densité moyenne de population qui est le double de la moyenne nationale, et un taux d'enherbement et d'enforestation parmi les plus bas de France et d'Europe.

Il s'agit d'un établissement public à caractère administratif de l'État dont le siège est à Douai. Placée sous la tutelle de la direction de l'eau du Ministère chargé de l'Environnement, elle a pour mission de mettre en œuvre la politique de l'eau définie par le comité de bassin Artois-Picardie en cohérence avec les orientations nationales. Elle exerce sa mission dans le cadre de programmes d'intervention pluri-annuels préparés et validés par le comité de bassin et encadrés par le Parlement[8] - [11] :

- elle calcule, établit et perçoit les redevances suivant le principe pollueur-payeur ;

- elle suscite et soutient financièrement et techniquement les travaux d'amélioration des milieux aquatiques et de réduction des pollutions ;

- elle assiste le comité de bassin dans l'élaboration des SDAGE ;

- elle contribue à la production des données qualitatives sur l'eau ;

- elle met en œuvre la gestion intégrée de la ressource.

Préfet coordinateur de bassin

Le préfet coordonnateur du bassin Artois-Picardie est le préfet de la région des Hauts-de-France dans laquelle le comité de bassin a son siège. Il anime la politique de l'eau en matière de police et de gestion des ressources en eau et coordonne l'action des préfets des départements et de la région du bassin. Ses attributions résultent, pour l'essentiel, des lois sur l'eau du et du (ainsi que de leurs décrets d'application) et de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA) du et de ses décrets d'application, notamment celui du [12]. Il assure la cohérence et l'homogénéité des décisions[13].

Délégation de bassin

Le directeur de la DREAL Hauts-de-France assure la fonction de délégué de bassin Artois-Picardie. A ce titre, il assiste le préfet coordonnateur de bassin dans l'exercice de ses missions. Pour cela, il s'appuie sur la délégation de bassin[8] - [14].

La délégation de bassin est chargée, à l'échelle du bassin de l'application de la législation relative à l'eau, de l'évaluation des besoins en eau, de l'élaboration du suivi des documents de planification dans le domaine des eaux superficielles, souterraines et des milieux aquatiques. Elle assure le secrétariat de la commission administrative de bassin, anime et coordonne l'action des services déconcentrés de l'État intervenant dans le domaine de l'eau. Elle apporte conseil et assistance technique aux organismes de bassin (comité de bassin et conseil d'administration de l'agence de l'eau).

Commission administrative de bassin

Dans chaque bassin est créée une commission administrative de bassin, présidée par le préfet coordonnateur de bassin. Elle l'assiste dans l'exercice de ses compétences ; elle est notamment consultée sur les projets de SDAGE, de programme de mesures et de schéma directeur de prévision des crues. Elle est composée des préfets de région, des préfets de département, des chefs de pôle régionaux Environnement - Développement Durable (EDD), du délégué de bassin, du trésorier payeur général de la région siège du comité de bassin et du directeur de l'Agence de l'eau[13] - [15].

Mission d'appui technique de bassin

A compter du , les communes sont compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations[Note 1]. Dans ce cadre, le décret du 28 juillet 2014 crée des missions d'appui technique constituées dans chaque bassin par le préfet coordonnateur de bassin afin d'accompagner la prise de compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » par les communes et en fixe la composition, l'objet et le fonctionnement[16].

Quantité d'eau prélevée

la nappe de la craie assure une grande partie des besoins en eau, mais la nappe du calcaire carbonifère (classée ZRE, c'est-à-dire zone de répartition des eaux, car partagée par la France et la Belgique) est surexploitée. Elle a fortement baissé depuis un siècle mais semble légèrement remonter ces dernières années[17].

Vers 2020, le volume annuellement prélevé dans la nappe était de 769 Mm3 (812 Mm3 en 2019)[1], principalement répartis pour les usages suivants :

Qualité de l'eau et enjeux environnementaux

Selon le rapport environnemental du projet de SDAGE (2008/2009), ce bassin est touché par d'importantes séquelles (industrielles (600 sites pollués répertoriés par BASOL), agricoles, minières et de guerre) qui expliquent la pollution élevée de nombreux cours d'eau, sédiments et dépôt de boues de dragage.

Le SDAGE y a identifié 7 enjeux environnementaux (santé, eau, biodiversité et paysages, risques naturels et technologiques, gestion de l'espace, sols et sous-sols, déchets, Air-Énergie-Effet de serre) et 3 enjeux transversaux qui sont l'aménagement du territoire, les changements climatiques et l'écocitoyenneté pour les acteurs du bassin.

État des lieux de la qualité des eaux

La qualité bactériologique et la qualité des eaux de baignade des zones côtières se sont fortement améliorées depuis les années 1990 grâce aux équipements en stations d'épuration.

Mais dans le bassin, les pollutions d'origine urbaine (les stations d'épuration relarguaient encore en 2008 une pollution équivalent à 600 000 équivalent-habitants[18] et industrielle (rejet dans le milieu naturel équivalent à environ 300 000 équivalent-habitants en 2008.

Les HAP sont partout présents, et les métaux fortement présents dans les zones portuaires et dans l'Escaut, la Scarpe-Aval, la Somme-Amont, la Deûle et les canaux[18].) ont fortement régressé avec le développement des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration, mais l'intensification des pratiques agricoles (recul des herbages, et labour des pentes en particulier) et les rejets des élevage (1 200 000 UGB (Unité gros bétail, soit environ 350 000 équivalent-habitants) est à l'origine - de même que l'artificialisation des lits mineurs - d'une forme nouvelle (et en augmentation depuis une trentaine d'années) de dégradation des cours d'eau, notamment en raison de l'augmentation de leur turbidité et de leur eutrophisation (80 % environ du bassin est classé en zone vulnérable (en application de la Directive Nitrates), et sensible à l'eutrophisation). Les pertes d'azote vers les nappes ont été estimées à 140 t/jour pour le bassin (dont 16 seulement pour la partie du bassin située dans le district de la Meuse). Les mesures agro-environnementales, les bandes enherbées et les CIPAN (cultures intermédiaires pièges à nitrates) ou le programme fertimieux ont localement permis des améliorations, mais selon le Rapport environnemental du SDAGE p. 19/133, dans les années 2000-2005, environ 50 % des points de mesures en eaux de surface présentent encore une qualité très mauvaise à passable, et 50 % des points de mesure des nappes présentent des eaux contenant de 25 à plus de 40 mg/l, dépassant localement (région lilloise ou du bassin minier les 50 mg/l). Nombre de champs captant et de périmètres de captages ne sont pas encore suffisamment protégés.

En 2019, selon les données collectée, seules 12 point du réseau de contrôle de surveillance pour les eaux superficielles, sont en bon état écologique ou en très bon état écologique (sur les 67 du bassin (, soit 18% des stations)[1].

La Flandre belge voisine est concernée par des problèmes similaires, et aussi par des transferts de pollution de part et d'autre de la frontière.

Climat

L'Agence s'est dotée d'un Plan d’adaptation au changement climatique, mis à jour en 2022, et d'un Plan de résilience (décidé par le conseil d’administration de l’agence mi-2022) comprenant 12 actions et doté de 27M€[19]

Continuité écologique

En 2022, 86,027 km de cours d’eau ont bénéficié d'opération de restauration financées ou aidées par l'Agence de l'eau, et 25 ouvrages (seuils) ont été rendus « franchissables » (dont 21 sur des cours d'eau figurant sur la liste 2 du code de l’environnement[19].

Personnalités liées à l'Agence et au Bassin

- Jean-René Lecerf, administrateur de l'Agence (1995-2001), président de la commission des programmes (1998-2001)

Notes et références

Notes

- en application des dispositions de l'article L. 211-7 du code de l'environnement dans sa version issue de l'article 56 de la loi no 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles

Références

- Propositions de budget des Agences de l'eau pour 2022 ; Jaune2022_agences_eau-W.pdf ; 8,3 Mo (8 261 051 octets), octobre 2021.

- « Arrêté du 14 septembre 1966 définissant les circonscriptions des comités de bassin », sur https://www.legifrance.gouv.fr/ (consulté le )

- « Décret n°66-700 du 14 septembre 1966 relatif aux agences financières de bassin », sur https://www.legifrance.gouv.fr/ (consulté le )

- « Sous-Bassins DCE Administratifs », sur http://www.sandre.eaufrance.fr/ (consulté le )

- « BD Carthage - Descriptif de livraison », sur http://sandre.eaufrance.fr (consulté le ), p. 24

- Construction d'un réseau hydrographique simplifié à partir de la BD Carthage. 2006, p. 6

- Construction d'un réseau hydrographique simplifié à partir de la BD Carthage. 2006, p. 5.

- « les bassins », sur http://www.eaufrance.fr/ (consulté le )

- François Mitteault, Directeur de l'Eau et de la Biodiversité, « Cadre institutionnel - Niveau du bassin », sur http://www.guide-eau.com/ (consulté le )

- « Décret n° 2007-980 du 15 mai 2007 relatif aux comités de bassin. », sur https://www.legifrance.gouv.fr/ (consulté le )

- « L'agence de l'eau Adour-Garonne », sur http://www.eau-adour-garonne.fr/ (consulté le )

- « Organisation de l'Etat au niveau du bassin », sur http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/ (consulté le )

- « La fonction de Préfet coordonnateur de bassin », sur http://www.rhone.gouv.fr/ (consulté le )

- « Délégué de bassin - définition », sur http://www.glossaire.eaufrance.fr/ (consulté le )

- « Commission administrative de bassin - définition », sur http://www.glossaire.eaufrance.fr/ (consulté le )

- Décret no 2014-846 du 28 juillet 2014 relatif aux missions d'appui technique de bassin.

- p. 22/122 du rapport environnemental du SDAGE

- page 18/122 du rapport environnemental qui accompagne le SDAGE, Agence de l'eau.

- Agence de l'eau Artois-Picardie, Rapport d'activité 2022 ; https://www.eau-artois-picardie.fr/sites/default/files/ra2022_vf_web.pdf

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

- Hervé Pella, Éric Sauquet et André Chandesris, « Construction d'un réseau hydrographique simplifié à partir de la BD Carthage », Ingénieries, no 46, (lire en ligne, consulté le )