Forêt

Une forêt ou un massif forestier est un écosystème, relativement étendu, constitué principalement d'un peuplement d'arbres, arbustes et arbrisseaux (fruticée), ainsi que de l'ensemble des autres espèces qui lui sont associées et qui vivent en interaction au sein de ce milieu. Elle peut être naturelle ou exploitée en sylviculture. Les espèces animales, végétales ainsi que les champignons qui vivent au sein des forêts sont qualifiées d'espèces forestières.

- Inlandsis et déserts polaires

- Toundra

- Taïga ou forêt boréale

- Forêts feuillues caducifoliées tempérées

- Prairies

- Forêts sempervirentes subtropicales

- Forêts sempervirentes méditerranéennes

- Forêts de mousson

- Déserts arides

- Déserts et broussailles xérophytes

- Steppe aride

- Déserts semi-arides

- Savanes

- Savanes et forêts claires

- Forêts tropicales caducifoliées

- Forêts sempervirentes tropicales

- Toundra alpine

- Forêts de montagne

îles San Juan, État de Washington.

Un boisement de faible étendue est dit bois, boqueteau ou bosquet selon son importance.

Divers types de forêts existent ; des forêts primaires aux forêts dites urbaines, avec les gradients intermédiaires[5]. Elles peuvent être naturelles ou exploitées par l'homme. Dans ce cas il existe de nombreux types d'exploitation des forêts (sylviculture, ligniculture, agrosylviculture…).

Les forêts sont aussi un milieu de vie et une source de revenus pour l'être humain : au début du XXIe siècle, plus de cinq cent millions de personnes[6], dont plusieurs peuples autochtones, vivent en forêt ou à ses abords. Elles abritent une grande richesse écologique, concentrant 80 % de la biodiversité terrestre mondiale recensée.

L'action de l'Homme dans plusieurs régions de la planète conduit à une destruction ou une surexploitation des forêts. Cela engendre une importante déforestation qui concerne surtout actuellement les forêts tropicales et la taïga. La moitié des forêts de la planète a été détruite au cours du XXe siècle[7]. Il n'y a pas de gouvernance mondiale des forêts, ni de convention internationale, mais l'ONU a mis en place un Forum des Nations unies sur les forêts (FNUF).

Étymologie

Le terme générique forêt

L'origine du mot forêt est complexe. Il a remplacé à partir du XIIe siècle, sous la forme forest « vaste étendue de terrain peuplée d'arbres »[8], l'ancien français selve, du latin silva, « forêt ». L'anglais forest est un emprunt au français[9] - [10], l'allemand Forst, forêt exploitée (vieux haut allemand forst, attesté vers 800)[11] est sans doute également apparenté.

Le mécanisme de cette substitution semble passer par les rois mérovingiens puis carolingiens, sous lesquels le terme de bas latin foresta désignait un territoire à part, dont la jouissance était réservée au roi, les forêts royales. Ces territoires pouvaient aussi bien être des bois, des landes, ou des terres en eau (rivière, étang, lac et même mer), mais étaient généralement non cultivés et réservés à la chasse ou à la pêche.

Ainsi Jacques-Joseph Baudrillart écrit-il en 1825, dans son Dictionnaire général des Eaux et Forêt[12] à l'article « Forêt » : « Nos premiers rois avaient des domaines particuliers, appelés villa regia, ou foreste dominicum, qu'ils faisaient administrer par des officiers désignés sous le nom de juges, auxquels ils recommandaient particulièrement la conservation de leurs forestae, mot générique qui comprenait alors les étangs royaux pour le poisson, en même temps que le bois pour le pâturage. »

On pouvait par exemple parler, sous Charles-le-Chauve, de la foresta des pêches de la Seine. On trouve dans les capitulaires de Charlemagne (747-814) l'expression silva forestis pour désigner des étendues boisées relevant du domaine royal. Les termes foresta, ou silva forestis ont alors valeur juridique, désignant un « territoire soustrait à l'usage général »[13] zone dans laquelle il est défendu de défricher et où la chasse ou la pêche sont gardées. Progressivement, le terme s'est spécialisé pour ne plus désigner que les étendues boisées relevant du roi ou d'un seigneur, tandis que d'après Baudrillart (op. cit.) apparaissait l'expression les eaux et forêts, ou les eaux-forêts, dans un sens proche du sens initial de forestae.

L'origine de foresta est plus controversée. On a longtemps évoquée une origine germanique, par un terme vieux bas francique *forhist non attesté, avec perte du [h] à l'époque mérovingienne *forist, qui serait un dérivé du vieux bas francique *forha « sapin » (cf. allemand Föhre « pin sylvestre », anglais fir « sapin »), le suffixe -ist ayant une valeur collective, d'où le sens de « sapinière, forêt de sapins ». Cette explication est aujourd'hui délaissée, l'origine de foresta semblant bien plutôt romane, mais avec deux hypothèses concurrentes cependant.

Selon une première hypothèse, fondée sur le sens juridique donné à foresta par les mérovingiens et les carolingiens, il proviendrait du latin classique forum (forum puis tribunal)[14]. Bien que favorisée par les ouvrages étymologiques français, aucune forme intermédiaire permettant d'appuyer cette hypothèse n'est cependant donnée.

Une hypothèse alternative beaucoup plus argumentée fait dériver foresta directement du latin foris, « dehors, extérieur »[15] (forum dérivant lui-même de foris) et plus précisément de forestis « ce qui est en dehors, hors de l’enclos » au sens de ce qui est en dehors de là où l’homme vit, où réside le pouvoir[16]. Le grammairien Placidus connaît déjà un adjectif forasticus (« extérieur »)[15] dérivé de foris ; cet adjectif subsiste dans l'italien forastico, le sicilien furestico, l’ancien occitan foresgue (« sauvage », « rude », « rétif »). De plus, l'italien forestiere a le sens d'« étranger, homme du dehors », de même que l'ancien provencal forestiero « qui est en dehors (de la commune), étranger ». L'ancien français forestier avait également le sens d'étranger, et l'italien actuel foresta conserve le sens de « vaste zone inculte, où la végétation, et en particulier les arbres, croissent spontanément ».

Ainsi le terme foresta aurait pu désigner à l'époque gallo-romaine les espaces restés sauvages, en dehors, à l'extérieur, de ceux mis en valeur par les communautés villageoises (ces derniers contenant aussi des bois aménagés et exploités), les rois et seigneurs francs se réservant par la suite l'usage de ces territoires. On aurait ainsi un croisement de sens intéressant entre foresta « espace sauvage, en dehors du domaine cultivé », et sauvage, de l'ancien français salvage, du latin silvaticus, « forestier ».

Autres mots pour désigner la forêt ou le bois

Le mot gaulois brogilos dérive de broga (« champ »), devenant broglius désignant au IXe siècle un bois humide, clos ou entouré d'une haie. Il a donné breuil du dictionnaire de l'Académie française et des toponymes tels que Breuil ![]() ou le Breuil

ou le Breuil ![]() par exemple.

par exemple.

Les Romains appelaient la forêt silva, mais Virgile et Cicéron la nomment nemus (« bois » en latin, qui proviendrait de nēmō, -inis, contraction de ne homo, -inis signifiant « nul homme »). Ce mot figure souvent dans les chartes capétiennes pour désigner des petites zones boisées. Salluste utilisait le terme saltuosus pour désigner un espace boisé. À l'époque romaine les saltuarii ou les silvarum custodes administraient les forêts. Aux époques mérovingienne (481-751) et carolingienne (751-987), le mot saltus désigne fréquemment les zones de bois et landes, plutôt semble-t-il quand elles appartenaient au fisc royal. Le mot nemus ne s'est pas perpétué en gallo-roman et saltus (> ancien français sault) n'a pas survécu en français moderne.

Un autre terme existe en ancien français, il s'agit de gaut (ou gault, guault, dialectes septentrionaux waut, mot masculin). Il peut désigner le bois, la forêt ou le bocage. Il est issu du vieux bas francique *wald « forêt » (cf. vieil anglais weald, allemand Wald « forêt »).

Le terme bois apparaît sous la forme latinisée boscus en latin médiéval en 704 et en français vers 1100 sous sa forme actuelle. Il est issu du vieux bas francique *bŏsk- « buisson » Contrairement au mot forêt, il est sans connotation juridique. Les formes modernes bosc, trouvées dans l'onomastique essentiellement sont d'origine normande et occitane. Forêt et bois ont remplacé tous les termes précédents, ainsi que le terme latin lignum « bois » désignant le matériau (cf. italien legno, espagnol leña).

Une microsylve désigne une forêt de haute altitude (montagne) ou latitude, composée de minuscules arbres (sous-arbrisseaux)[17].

Définitions

Le monde antique romain oppose ce qui est du « sauvage » (silvaticus) – relatif aux bois – et ce qui est de la civilisation : la cité, la culture, etc[18].

Débat sur la définition

La définition du terme de forêt pour sa classification est variable car elle se réfère à des seuils dont la nature et l'importance varient selon les pays : couvert forestier minimum, surface minimale du peuplement, etc. À l'échelle internationale, la FAO définit les forêts comme des terres occupant une superficie de plus de 0,5 hectare (5 000 m2) avec des arbres atteignant une hauteur supérieure à 5 mètres et un couvert forestier de plus de 10 %. Cette définition exclut les terres dont la vocation prédominante est agricole ou urbaine[19]. Par ailleurs l'observation de l'évolution de séries chronologiques continues nécessitent une stabilité des nomenclatures. Comme le montre une étude de la CEE commandée en 1989 la plupart des pays n'ont pas adopté, ni conservé au fil des ans, la même méthode[20].

Pour le géographe, la complexité de l'espace forestier, empêche de l'enfermer dans une approche numérique univoque ; elle concerne le dedans, et le dehors de la forêt, son caractère ancien ou non[21], voire ses marges[22].

Des définitions plus spécifiques sont données par d'autres organisations : le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) utilise 40 % de couverture comme le seuil pour les « forêts fermées » et 10 à 40 % de couverture pour les « forêts ouvertes », tandis que le projet Tropical Ecosystem Environment Observations by Satellite (TREES)[23], fondé en 1991 par la Commission européenne, classifie les surfaces avec plus de 70 % de couverture de canopée comme étant des « forêts denses » et celles avec 40-70 % de couverture comme des « forêts fragmentées ». L'Inventaire forestier national définit la forêt comme « un territoire occupant une superficie d'au moins 50 ares avec des arbres capables d'atteindre une hauteur supérieure à cinq mètres à maturité in situ, un couvert arboré de plus de 10 % et une largeur [de houppier] d’au moins 20 mètres[24]. Les sites momentanément déboisés ou en régénération sont classés comme forêt même si leur couvert est inférieur à 10 % au moment de l’inventaire »[25].

Les chiffres de surface forestière varient donc selon les sources. Ainsi, tout l'Est de la Taïga russe, formé de formations basses de conifères nains, sera, selon les sources, comptabilisé ou non en forêt, ce qui fera varier la surface forestière de plus ou moins 20 %.

Du point de vue botanique, une forêt est une formation végétale, caractérisée par l'importance de la strate arborée, mais qui comporte aussi des arbustes, des plantes basses, des grimpantes et des épiphytes. Plusieurs arbres forestiers vivent en symbiose avec des champignons et d'autres micro-organismes, et beaucoup dépendent d'animaux pour le transport de leur pollen, de leurs graines ou de leurs propagules.

Du point de vue de l'écologie, la forêt est un écosystème complexe et riche, offrant de nombreux habitats à de nombreuses espèces et populations animales, végétales, fongiques et microbiennes entretenant entre elles, pour la plupart, des relations d'interdépendance.

Malgré une apparente évidence, définir la forêt reste donc délicat : où arrêter les limites de hauteur de végétation (une plantation de jeunes pousses est-elle une forêt ?), de superficie minimale (à partir de quelle superficie passe-t-on d'un jardin boisé à un bois puis à une forêt ?), de degré de proximité ou de « sociabilité » des arbres (un terrain portant des arbres distants de plusieurs dizaines de mètres est-il encore une forêt ?) ou de qualité (un boisement monospécifique d'eucalyptus ou de peupliers, de pins ou de sapins d'une même classe d'âge, plantés en alignements stricts est-il une forêt ou une simple culture sylvicole ?).

Évolution

La plus ancienne forêt fossile qui soit aujourd’hui connue a longtemps été présentée comme celle de Gilboa (en)[32]. Figée par une inondation, cette forêt est mise au jour en 1870 dans l'État de New-York. Son arbre le plus ancien, du genre Archaeopteris, date de 370 millions d'années, et montre aux paléobotanistes que les premières forêts sont assez vite apparues dans l'histoire évolutive des végétaux, 100 millions d'années après l'adaptation des plantes marines à la vie terrestres. La reconstitution de la forêt de Gilboa montre déjà un écosystème complexe avec plusieurs étages de végétation[33].

Pendant les 50 millions d'années qui suivent leur apparition sur terre, certaines plantes vasculaires terrestres s'affranchissent du milieu aquatique et de la poussée d'Archimède en adoptant un port érigé qui sépare les zones végétatives éclairés des zones d'ancrage et d’absorption dans le sol, ce qui implique la différenciation en organes et en tissu végétal spécialisé. Elles s'équipent ainsi d'un cormus (racines et feuilles) et se diversifient considérablement. La différenciation chez les mousses ne va pas jusqu'à la mise en place de tissus de soutien lignifiés, alors que ce processus est observé chez les fougères qui mettent en place des tissus conducteurs (phloème et xylème avec éléments lignifiés typiques, les trachéides)[34]. Grâce à la lignine, polymère solide, inerte, poreux et difficilement putrescible, ces plantes ligneuses se mettent à supplanter tous les autres concurrents du règne végétal. Alors que les premières plantes terrestres demeurent à la surface du sol, la compétition pour la lumière (source d'énergie nécessaire à la photosynthèse) s'exprime chez tous les groupes de végétaux (fougères arborescentes, prêles, lycopodes, plantes à graines). Cette course à la lumière favorise le développement de plantes ligneuses de plus en plus hautes[35] - [36], grâce à la rigidité de leur tronc (tige dont le cœur est constitué de bois, tissu ligneux dont la résistance et l'emploi économique constituent des avantages adaptatifs), et plus particulièrement chez les arbres des forêts dont l'architecture végétale permet de déployer une grande surface feuillue[37].

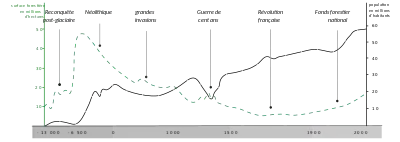

L'histoire des forêts au Quaternaire est encore mal connue en raison des avancées et reculs des peuplements, imposées par les trois dernières glaciations. Lors des maximums glaciaires, les espèces des forêts tempérées trouvent refuge dans des zones abritées, là où les conditions écologiques locales (températures plus clémentes, hivers moins rigoureux en raison de barrières montagneuses, régions restées humides grâce à la fonte estivale de la calotte et des grands glaciers) permettent leur survie, et sont remplacées dans leur aire d'origine par des espèces végétales de steppes et de toundras. Celles des forêts tropicales subissent une sécheresse importante et trouvent refuge dans des zones d'altitude ou des plaines marécageuses. Ces zones refuges se caractérisent par une diversité génétique plus ou moins importante : dans les milieux favorables, similarité des haplotypes rencontrés intra-refuge mais enrichissement du réservoir génétique par forte divergence génétique inter-refuges liée à l’isolement géographique ; effet de goulot d'étranglement génétique dans les milieux moins favorables, les espèces ligneuses étant marquées par une faible élasticité génétique, d'autant plus si elles se sont spécialisées dans des niches étroites. La reconquête postglaciaire, plus ou moins importante selon le potentiel d'adaptation des espèces ligneuses, correspond à la recolonisation des essences forestières à partir de ces zones, entraînant une redistribution de la végétation en quelques milliers d'années. La vitesse de recolonisation (généralement quelques centaines de mètres par an) varie selon les périodes et régions en fonction du climat, des barrières géographiques (montagnes, mers, déserts) mais aussi de la végétation concurrente. Cette reconquête entraîne un appauvrissement génétique au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la zone refuge, appauvrissement pouvant être contrebalancé par l’apparition de nouvelles mutations dans les zones recolonisées (signal d’expansion)[38].

De nombreux épisodes de déforestation ont marqué l'histoire de la Terre, notamment l'effondrement de la forêt tropicale du Carbonifère, ou la révolution néolithique qui voit les hommes se servir des zones de faible couverture forestière (landes, pelouses, bois clairs, garrigues et maquis) pour étendre les clairières et les prairies, pratiquant pendant plusieurs millénaires, de multiples défrichements par brûlis, de mises en culture ou en pacage[39]. Si la surface totale des forêts tropicales mondiales n'est guère modifiée jusqu'au début du XXe siècle[40], celle des forêts tempérées a été considérablement réduite par les grands défrichements qui s'accélèrent à partir du Moyen Âge, notamment en Europe où la forêt caducifoliée a diminué en surface de manière continue jusqu'au XIXe siècle, et ses différentes caractéristiques — composition en essences, structure, sol — en ont été également grandement modifiées[41]. Dans les régions tempérées chaudes du pourtour méditerranéen où se diffusent la culture des céréales et l'élevage, en provenance du Moyen-Orient, les forêts massivement converties en terre agricole ou dégradées par l'utilisation pastorale, sont réduites en quelques millénaires à la formation de garrigues et de maquis[42].

Les grandes découvertes qui s'étendent du début du XVe siècle jusqu'au début du XVIIe siècle, puis l'âge de la voile (généralement daté entre 1571 et 1862) qui voit l'essor du commerce maritime international et de la guerre navale, mettent le bois au cœur du développement économique de plusieurs puissances maritimes. Ces puissances mettent en place des politiques sylvicoles visant à améliorer la gestion et l'aménagement des forêts pour juguler les pénuries de bois[43]. Au cours du XIXe siècle, la révolution industrielle libère les espaces sylvestres de la pression humaine avec le début de l'exode rural et le remplacement du charbon de bois par le charbon de terre et l'hydro-électricité pour la fourniture d'énergie, permettant à la forêt de s'étendre à nouveau dans toute l'Europe[44]. Le mouvement en faveur de la protection des forêts (en) prend de l'ampleur dans les dernières décennies du XIXe siècle. La gestion durable des forêts est progressivement reconnue à partir des années 1990 dans un contexte de surexploitation des ressources naturelles des forêts d'Amazonie, de l'Afrique équatoriale et de la zone Malaisie/Indonésie en Asie[45].

Caractéristiques

Structure

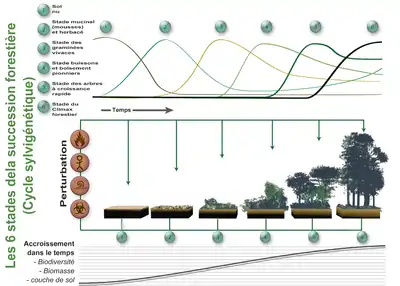

Après un certain temps survient une perturbation qui fait reprendre le « cycle » à son début (ou à un stade intermédiaire si la perturbation est peu importante).

Dans le bas de l'image est représentée l'accroissement de biomasse (sur pied et dans le sol, animale, végétale et fongique..) de biodiversité et d'épaisseur de sol (qui a une importance en ce qui concerne les puits de carbone). Au fur et à mesure de cette succession, les communautés végétales (et les communautés microbiennes, fongiques et animales qui leur sont associées) évoluent en se remplaçant les unes les autres.

De sa lisière (ourlet forestier) à la forêt intérieure, et selon le contexte géo-morpho-écopaysager, un massif boisé est caractérisée par une grande diversité en habitats, en niches écologiques, et surtout par une structuration en hauteur (atteignant plusieurs dizaines de mètres, de la sphère racinaire à la canopée) plus complexe que dans les autres écosystèmes terrestres.

Cette diversité évolue dans le temps et l'espace, au gré de perturbations (naturelles ou anthropiques) selon un pattern et des structures récurrentes, correspondant à un cycle théorique dit « cycle sylvogénétique » (illustré ci-contre, à gauche) :

- verticalement, la forêt possède grossièrement quatre « étages » de végétation qui sont les strates muscinales (mousses), herbacées, arbustives et arborescentes, auxquels il faudrait ajouter les étages souterrains des systèmes racinaires, symbiosés aux mycéliums fongiques ;

- horizontalement, elle comporte de nombreux micro-milieux ou microstations (écosystèmes boisés distincts, au sein d'un même massif forestier) dépendant de facteur abiotiques différents.

- En suivant la flèche du temps, la structure forestière tend à évoluer vers un stade fermé dit climacique, mais qui finit toujours localement par s'ouvrir à la lumière, à la suite d'une perturbation (chablis, feu, inondation, glissement de terrain, etc.), permettant le retour au stade pionnier et aux stades suivants ;

- Le bois mort constitue lui-même un habitat essentiel, irremplaçable pour de nombreuses espèces qui contribuent au recyclage de la nécromasse ligneuse, et à la fertilité des forêts ;

- Les ressources alimentaires sont également abondantes, variant selon l'étage de la forêt : détritus, racines, mousses, lichens, champignons, feuilles, sève élaborée, bois vivant ou mort, fleurs, fruits et graines, nécromasse végétale, animale, fongique…

Forêt primaire et forêt secondaire

Il est courant de distinguer la forêt primaire (forêt naturelle) de la forêt secondaire ou forêt plantée (forêt entièrement ou fortement façonnée par l'homme). La première est considérée comme n'ayant pas fait l'objet d'intervention humaine y ayant laissé des séquelles importantes ou observables, elle correspond à la végétation naturelle potentielle ; la dernière étant modifiée à la suite du travail des forestiers ou sylviculteurs. Moins de 10 % de la planète est encore couverte de forêts primaires. Ces forêts sont en forte régression, en raison des coupes faites pour l'élevage ou les cultures destinées à nourrir les animaux d'élevages et/ou pour gagner des terres agricoles ou pour l'exploitation commerciale du bois[46].

Superficie

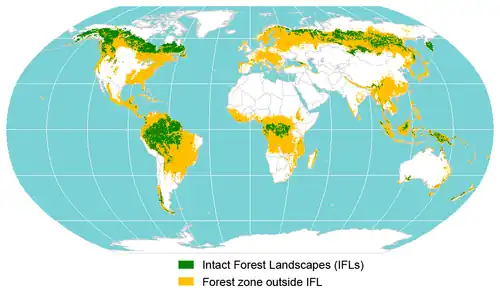

Dans le monde, la forêt - au sens le plus large - couvrait en 2005 environ 30 % des terres émergées.

Selon les définitions retenues, la superficie estimée de la forêt mondiale varie de 2,5 à 6 milliards d'hectares sur la base des chiffres envoyés par les États au début du XXIe siècle[47], l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture estimant la forêt mondiale à presque 4 milliards d'hectares, soit 0,62 ha/habitant. Mais la forêt est mieux préservée sur la ceinture tropicale humide et au nord de la zone tempérée dans l'hémisphère nord. Ailleurs, dans 64 pays abritant un total de 2,0 milliards d'habitants, on compte en 2005 moins de 0,1 hectare de forêt par personne, chiffre qui diminue inéluctablement alors que le taux de population augmente et que la forêt régresse.

Sept pays ou territoires ne possèdent plus aucune forêt et dans 57 autres pays, elles ne couvrent plus que moins de 10 % des terres.

En Europe occidentale, avant l'intégration des pays d'Europe du Nord, le pays le plus boisé était le Luxembourg, avec 34 % de taux de boisement. C'est l'ancien département des Forêts du temps de l'Empire napoléonien. En Lettonie elle couvre 52 % du territoire national[48]. La forêt européenne tend à se reconstituer, mais parfois de façon très artificielle. Elle couvrait au début du XXIe siècle près de 40 % de la superficie européenne, générant près de 3,5 millions d'emplois directs ou indirects selon la filière bois. un Institut forestier européen (EFI, basé en Finlande) impliquant près de 120 organismes dans 37 pays européens, vise à durablement renforcer la filière bois, les politiques forestières et la recherche. L'Union européenne a engagé un Plan d´Action pour l´Application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux (FLEGT ; Forest Law Enforcement, Governance and Trade), et une Conférence ministérielle[49] sur la Protection des Forêts en Europe (MCPFE) est prévue à Oslo en 2011.

Les grands types de forêts

Classement biogéographique

Les forêts naturelles sont comme toutes les formations végétales conditionnées par un certain nombre de facteurs : la latitude, l'altitude, la nature du sol, le climat[50], les habitats forestiers[51] et « espèces typiques » qu'elles abritent, l'action des animaux, etc.

La latitude influence fortement la biodiversité dans les forêts. Celle-ci augmente d'autant plus que l'on s'éloigne des pôles et que l'on se rapproche de l'équateur.

Selon les latitudes on distingue :

- forêt boréale ou taïga (forêt de conifères, au nord du 60e parallèle). Pour le Canada, la taïga ne représente qu'une des nombreuses écozones de la forêt boréale et que celle-ci s'étend en dessous du 60e parallèle ;

- forêt tempérée :

- forêt tempérée sempervirente ;

- forêt tempérée décidue (formée d'arbres à feuilles caduques) ;

- forêt tempérée de résineux ;

- forêt tempérée mixte ;

- forêt méditerranéenne (formée de conifères et de feuillus à feuilles persistantes, un arbre caractéristique : le chêne vert) ;

- forêt tropicale :

- forêt tropicale humide (ou pluvieuse) sempervirente (toujours verte) ou semi-décidue (une partie des arbres sont à feuilles caduques) ;

- forêt galerie (le long des fleuves) ;

- forêt inondée (Cf. la mangrove formée de palétuviers) ;

- forêt tropicale sèche décidue ou semi-décidue ;

- forêt tropicale de résineux.

Naturalités des forêts

Dans beaucoup de pays où l'humanité est présente depuis des siècles, voire des millénaires, la forêt a perdu sa naturalité (environnement).

Les faciès actuels des forêts du Nord-ouest de l'Europe, par exemple, résultent en grande partie de l'influence de l'homme sur le plan :

- de la composition : Colbert avait en France besoin de chênes pour la marine. Dans plusieurs pays, pour bénéficier de subventions et/ou déductions fiscales, il faut planter des essences imposées (Ainsi le Fonds forestier national français a, par exemple, imposé les résineux sur de vastes surfaces après-guerre, en France) ;

- de la superficie : en trois siècles (XVIIIe-XXe), la superficie des forêts françaises a presque doublé (Cf. Forêt de guerre, enrésinement des Landes, enfrichement sur zones d'exode rural, plantations encouragés par le Fonds forestier national…). Mais dans le même temps, dans la moitié ouest du pays, les haies du bocage et les arbres dispersés ou d'alignement reculaient très fortement ;

- de la structure : la forêt française a dû, très longtemps, répondre aux besoins des communautés humaines qui les entouraient : depuis l'Empire romain, les forêts ont souvent été transformées en taillis qui alimentaient les forges, fonderies, boulanges et autres industries en charbon de bois ; le bois d'œuvre provenant souvent d'arbres émondés dans le bocage et les alignements de bords de routes.

En France, ce n'est qu'au XIXe siècle, en 1827, que l'institution d'un code forestier (faisant suite à une longue série d'ordonnances), ainsi que la création d'un corps d'État forestier (l'Administration des Eaux et Forêts) et l'utilisation de plus en plus massive de la houille, en remplacement du charbon de bois, vont permettre aux forêts françaises d'évoluer vers la futaie ; au XXe siècle, les terres libérées par la déprise agricole vont être plantées d'arbres, ou colonisées par des accrues spontanées, offrant respectivement des limites très géométriques à la forêt ou au contraire un faciès plus naturel et exubérant ; - des espèces : une part significative de la forêt française est encore composée d'espèces qui avaient été favorisées en réponse aux besoins des communautés humaines locales (les chênes pour leurs glandées) ou même d'impératifs économiques nationaux, par exemple (des légions d'épicéas et de douglas ont été plantés par le Fonds forestier national, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, dans le contexte d'une balance commerciale déficitaire vis-à-vis des bois d'œuvre et d'industrie résineux).

Classement paysager

- Forêt claire et forêt dense

- Par type d'arbres : aulnaie, chênaie, boulaie, frênaie, ormaie, hêtraie, châtaigneraie, sauçaie, sapinière, pessière, pinède…

Classement patrimonial et écologique

Grâce aux approches phytosociologiques et écologiques, aux forêts modèles canadiennes, des outils d'évaluation qualitative se constituent depuis la fin du XXe siècle. Ils varient selon le contexte géographique ou social (ville, campagne, milieux plus naturels…). Ils permettent de mieux prendre en compte la taille, la qualité et l'intégrité des habitats forestiers dans les plans de gestion, les écolabels forestiers, et parfois dans les lois (directive Habitats en Europe par exemple).

Les critères retenus sont par exemple :

- la superficie forestière (par type et stade de la succession) rapportée à la superficie des terres (en pourcentage) ;

- la superficie des massifs ou aires boisées encore d'un seul tenant (patch, pour l'écologie du paysage) et la connectivité écologique entre les taches[52] ; et l'inverse, c'est-à-dire le degré de fragmentation écologique par les routes est aussi possible, ainsi que le nombre de kilomètres de routes par massif, ou rapporté au linéaire de lisière.

Par exemple, au Canada, un système d'évaluation qualitative des forêts accorde :- trois points aux boisements de plus de 4 ha en ville et de plus de 200 ha ailleurs (sauf îles) ;

- deux points aux surfaces de 2 à 4 ha en ville, et à celles qui couvrent de 20 à 200 ha ailleurs (sauf îles) ;

- un point aux bois de moins de 1 ha en ville et de moins de 20 ha ailleurs ;

- la superficie et la forme des cœurs forestiers.

Dans le système précédent de classement :- trois points aux boisements dont un cœur d'au moins 4 ha est éloigné de plus de 200 m de toute lisière ou bord de route ;

- deux points aux boisement dont un cœur d'au moins 4 ha est éloigné de plus de 150 m de toute lisière ou bord de route ;

- un point aux boisement dont un cœur d'au moins 4 ha est éloigné de plus de 100 m de toute lisière ou bord de route ;

- la connectivité ou la proximité avec d'autres massifs ou structures boisées (⇒ corridors écologiques boisés, gués…) :

- trois points si la distance au boisement le plus proche est de moins de 100 m ;

- deux points si la distance au boisement le plus proche est comprise entre 100 et 250 m ;

- un point si la distance au boisement le plus proche est de plus de 250 m ; (critère également retenu par la ville de Londres) ;

- la présence ou proximité d'eau, et de systèmes hydrographiques naturels (Hydrological Linkages Criteria), avec par exemple :

- un point si le boisement est à plus de 50 m de la berge d'un cours d'eau ou d'une étendue d'eau ;

- deux points si la distance est comprise entre 30 et 50 m ;

- trois points si l'eau est à moins de 30 m de la lisière boisée ou si elle est dans le boisement même ;

- La distance à une zone humide de type tourbière à sphaignes ou roselière vaut de même ;

- la qualité du sol, et de sa biomasse microbienne, sa diversité en nématodes, des vers de terre[53] ainsi qu'en champignons qui jouent un rôle majeur en forêt, en tant que symbiotes des arbres[54].

- la valeur de service écosystémique[55] dont en tant que protection des sols et effet-tampon contre l'érosion et le ruissellement :

Au-dessus de 30 % de pente, la forêt est seule garante de la protection du sol ;

De 15 à 30 % elle joue également une fonction de protection très importante (voir illustration ci-contre) ; - les îles boisées proches du continent ou sur des lacs ou fleuve, si le boisement est naturel ou « proche de la nature » sont également considérées comme de bons refuges pour certaines espèces en raison d'un moindre dérangement. Dans le cas d'îles véritables, les critères d'isolement prennent alors un sens positif, comme dans le cas des inselbergs ; à étudier au cas par cas relativement au contexte. En cas de présence de prédateurs introduits et devenus invasifs, elles peuvent aussi devenir des « puits écologiques » ou « pièges écologiques » ;

- le pourcentage de la forêt en aire protégée (par type, stade de la succession et catégorie de protection en % la superficie forestière totale) ;

- le taux de couvert forestier (par type) déjà converti ou en cours de conversion à d'autres usages (y compris routier) ;

- la superficie et le pourcentage de forêts touchées par une perturbation anthropique et/ou naturelle ;

- la complexité et l'hétérogénéité de la structure forestière ;

- le nombre d'espèces tributaires de la forêt ;

- le pourcentage d'essences indigènes et pourcentage de ces essences qui seraient menacées. Attention, c'est un indicateur relatif au contexte biogéographique. Il n'y a par exemple que trois essences indigènes dans toute l'Islande, contre 7 780 répertoriées en 2005 dans le seul Brésil (sous-espèces non comprises)[56]. De plus, les forêts tropicales comportent beaucoup d'essences, mais quelques-unes sont dominantes. En Afrique de l’Ouest et du Centre, en Asie du Sud et du Sud-Est et en Amérique centrale, on trouve naturellement une très grande diversité d’espèces d’arbres (jusqu'à près de 300 espèces différentes par ha), alors qu'en zone tempérée, boréale ou subsaharienne, les dix espèces d’arbres les plus fréquentes (en volume) concernent au moins 50 % de la biomasse forestière (en volume de bois sur pied).

Les espèces d’arbres les plus rares, surtout celles dont la valeur commerciale est élevée, sont souvent en danger d’extinction pour une partie de leur lignée. La FAO estime qu'en moyenne, 5 % des espèces indigènes d’un pays sont vulnérables, en danger ou en danger critique d’extinction ; - l'état de conservation des espèces tributaires de la forêt ;

- les indicateurs de la variation génétique sont exclus du présent examen car ils exigent normalement des analyses complexes de laboratoire (Namkoong et al., 1996 ; mais voir aussi Jennings et al., 2001) ;

- la présence, la masse, le volume, la qualité (bois durs, tendres, résineux, feuillus) et la répartition du bois mort, l'âge moyen des arbres, la présence de grands carnivores, de castors ou d'une grande richesse en champignons prennent ainsi des significations nouvelles, parfois opposées à celles qui étaient enseignées au siècle précédent en écoles de sylviculture ;

- l'état de pollution de la forêt (comment par exemple évaluer la qualité de la forêt, qui, dans les zones interdites de Biélorussie se restaure naturellement, mais sur des sols ayant reçu 70 % environ des retombées radioactives de la catastrophe de Tchernobyl ?).

Régimes juridiques

Ils ont beaucoup varié selon les époques et les pays, et varient dans un même pays à la même époque (La forêt peut être communautaire, royale, publique, privée, régionale, communale, etc.).

Il existe de nombreux classements des forêts correspondant à des statuts juridiques différents, avec par exemple pour la forêt française : la Forêt domaniale, la Forêt communale, la Forêt privée, la Forêt de protection ou encore la Réserve biologique domaniale (RBD ; intégrale ou non)

En Allemagne, ce sont :

- Markwald

- Landesherrlichkeit

- Säkularisierung

- Privatwald

- Hauberg

- Waldinteressentenschaft

- Kommunalwald

- Kirchenwald

- Landeswald

- Bundeswald

Aux États-Unis, on différencie le « Timberland » (2/3 de la surface totale enforestée) ouvert à l'exploitation, et le 1/3 restant de la forêt qui en est préservée, jouant le rôle de « tiers sauvage » (Wilderness), dont la vocation de puits de carbone pourrait prendre de l'importance[57].

Au Canada, le classement des forêts se fait grâce à la nature de l'écosystème forestier déterminé par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune qui protègent différents milieux forestiers. Ces territoires sont protégés en vertu de la loi sur les forêts[58]. Il y a 3 types d'écosystèmes forestiers exceptionnels: Les forêts anciennes (77 sites, 191 km2)[59], les forêts rares (30 sites, 26 km2)[60] et les forêts refuges (16 sites, 13 km2)[61].

Fonctions de la forêt

La forêt remplit trois fonctions essentielles : écologique, économique et sociale.

Le fait de conduire ces trois fonctions simultanément se nomme la « multifonctionnalité » qui est une des caractéristiques majeures voulue par la politique forestière française[62]. Cependant cette position officielle ne fait pas consensus au sein des professionnels et propriétaires privés de la forêt, certains voulant une spécialisation des territoires, c'est-à-dire une « monofonctionnalité » orientée par exemple sur certaines zones vers la production optimisée de bois (fonction économique exclusive) et sur d'autres zones vers une libre évolution naturelle de la forêt sans exploitation de bois (fonction écologique exclusive)[63].

Fonction écologique

- Réservoir de biodiversité et d'habitats, ainsi que de ressources génétiques et phytopharmaceutiques, elles sont pour cette raison étudiées et parfois classées en réserves biologiques, naturelles, parcs nationaux, Espace boisé classé dans le PLU (Plan local d'urbanisme), etc.).

- Fonctions écopaysagères : « noyaux » ou « nœuds » du réseau écologique, et parfois corridor biologique pour la forêt galerie, les forêts linéaires, les mangroves, et les haies vives qui peuvent s'y rattacher.

- Protection contre certains risques naturels[65] (avalanches, inondations, sécheresse, désertification et éléments de résilience écologique…).

- Qualité de l'air : outre que la forêt produit une partie significative de l'oxygène de l'air sur les continents, elle a une capacité extraordinaire à fixer les poussières (comme certains polluants non dégradables), grâce notamment aux mousses, aux lichens, à la rosée et aux sols.

- Protection des sols (lutte contre l'érosion) : la forêt est un lieu de restauration du sol si elle n'est pas surexploitée.

cf. forêt des Landes en France ou la ceinture verte du sud algérien[66]. - Fonction macro et micro climatique, grâce à l'évapotranspiration et à la protection de la canopée qui atténuent considérablement les chocs thermiques, et la déshydratation due au vent.

- Puits de carbone, par fixation du gaz carbonique dans le bois et le sol, au moins pour les forêts tempérées[67] non soumises aux incendies et pour les forêts tropicales en phase de croissance.

cf. les plantations faites en Amazonie qualifiées de « puits de carbone ». - Fonction aménitaire.

- Les lisières forestières naturelles, éminemment complexes, ont des fonctions écotoniales importantes, notamment pour les forêts rivulaires et les mangroves.

Oxygène et climat

Une métaphore qualifie souvent la forêt de « poumon de la planète ». En dépit des fonctions nombreuses et essentielle voire « vitales » qu'elle remplit, la forêt ne peut être directement comparée à un poumon. Le poumon ne produit pas d'oxygène et c'est le plancton qui produit l'essentiel de l'oxygène planétaire disponible dans l'air et solubilisé dans l'eau[68]. Néanmoins, les forêts peuvent jouer le rôle de puits de carbone — et donc de producteur d'oxygène — pendant leurs phases de croissance. Lorsqu’elles atteignent l'équilibre, c'est-à-dire que leur biomasse est stabilisée, le bilan de photosynthèse-respiration pour ces écosystèmes climaciques est alors nul du point de vue de l'oxygène[69]. Néanmoins, la forêt a des fonctions essentielles micro et macro-climatique et pour la qualité de l'atmosphère, sur le plan de l'équilibre thermo-hygrométrique et de la pureté de l'air notamment. D'un certain point de vue, un peu à la manière du poumon, mais à une autre échelle, elle est une sorte d'écotone complexe et fonctionnel entre l'atmosphère et le sol, lié au cycle du carbone notamment, mais aussi à tous les cycles biogéochimiques importants.

Puits de carbone

Le bilan en carbone d'un écosystème est difficile à estimer.

- Il varie selon les zones biogéographiques, les époques, l'histoire du site, le stade de croissance de la forêt, les risques d'incendie, de sécheresse et d'inondation, et de nombreux autres facteurs tels que l'action d'insectes défoliateurs ou d'autres parasites des arbres. Le devenir du bois est aussi à considérer : bois de chauffage, papier-cellulose, bois d'œuvre, ou bois mort auront des impacts très différents quant aux émissions de dioxyde de carbone.

- Certaines forêts peuvent - au moins provisoirement - avoir un bilan nul (forêt tropicale mature) ou négatif (en zone d'incendies récurrents, ou en début de phase de croissance), tout en contribuant indirectement à enrichir les cours d'eau en nutriments (phosphore, potassium, calcium, fer, etc. et par les phénomènes d'acidification, humification, décolmatation et minéralisation et structuration des sols) en offrant ainsi une source constante de nutriments pour le plancton marin en aval, plancton qui produit 80 % de l'oxygène que nous respirons et qui constitue un important puits de carbone.

- En théorie, la photosynthèse consomme du dioxyde de carbone et produit du dioxygène et de la matière organique. De l'oxygène est consommé lors de la respiration des plantes elles-mêmes, des animaux de la forêt et de la biomasse cachée du sol forestier, ainsi que par les incendies naturels et moindrement par l'oxydation naturelle des éléments chimiques rendus disponibles par le processus de formation des sols.

En phase de croissance, après une dizaine d'années de bilan négatif s'il s'agit d'une régénération à partir d'un sol nu, la biomasse augmente régulièrement, principalement sous forme de cellulose et de lignine. Elle stocke aussi du carbone sous forme de nécromasse et de biomasse animale, microbienne et fongique. - En zone tropicale, la forêt pousse souvent sur des sols pauvres et acides ; l'humus ne s'y forme pas, et la nécromasse est rapidement recyclée ou minéralisée. La forêt tropicale en croissance stocke du carbone, mais finit (après plusieurs siècles, voire plus de 1000 ans) par arriver à un équilibre entre production primaire et décomposition du bois mort. À ce stade elle semble produire autant d'oxygène que ce qu'elle consomme. De plus, les émissions de méthane liées à la fermentation de bois immergés ou issus de l'activité des termites complexifient encore les calculs des émissions de gaz à effet de serre.

Un « point de basculement » dans le système climatique va être atteint beaucoup plus tôt que prévu. De puits de carbone, les forêts tropicales vont devenir des sources de carbone dès le milieu des années 2030[70].

- En zone tempérée ou froide, il en va autrement avec respectivement les sols forestiers (incluant les tourbières associées à certaines forêts) et les pergélisols qui, en zone circumpolaire, qui peuvent stocker des quantités considérables de carbone (sous forme d'hydrate de méthane).

Enfin, le devenir et la durée de vie du méthane émis par les écosystèmes forestiers ne sont pas encore bien compris. Il pourrait avoir été surestimé ou sous-estimé.

Effets biophysiques

Un tiers de la contribution des forêts au climat vient de leurs effets biophysiques, comme leur rôle dans la formation des nuages, l’humidification de l’air ou la production de composés organiques volatils. Une étude parue en 2022[71] détaille les trois principaux effets biophysiques : l'albédo, l'évapotranspiration des arbres et la « rugosité » de la canopée, qui produit des microturbulences quand elle est soumise au vent, ce qui dissipe la chaleur et contribue à refroidir le milieu. À ces trois effets principaux s’ajoutent ceux liés aux composés organiques volatils que les arbres émettent en condition de stress. Combinés, ces effets biophysiques refroidissent la température de la planète d’environ 0,5 °C[72].

Enjeux de biodiversité

- La forêt est un réservoir de biodiversité important. Les forêts tropicales humides concentrent 80 % de la biodiversité terrestre mondiale recensée. « En l'état actuel de nos connaissances, on peut estimer qu'elles abritent environ 80 % des insectes, plus de 80 % des reptiles, environ 90 % des amphibiens et des primates et près de 70 % des espèces végétales terrestres[73] ». Elles sont également un réservoir dans les régions à la fois urbanisées et très agricoles[74]).

- Certains économistes ont tenté d'intégrer les valeurs aménitaires de la biodiversité forestière. Ainsi en France, dans le cadre des travaux de l'ONU visant à donner une valeur économique à la biodiversité, le Conseil d'analyse stratégique (CAS) a-t-il le 29 avril 2009 communiqué les résultats de ses premières évaluations, estimant à 970 euros par hectare et par an en moyenne la valeur d'un boisement intégrant celle des produits de cueillette et de puits ou stockage du carbone, aménités, etc.

Selon un sondage (de 4 500 ménages, en 2002), les Français seraient prêts à payer 15,20 € par ménage et par an pour contribuer au maintien de la biodiversité dans la forêt, soit au total 364 millions d'euros par an ou 22,80 €/ha, ce qui peut contribuer à estimer la valeur ressentie de la biodiversité[75]. - Une étude du Fonds mondial pour la nature (WWF) et de la Société zoologique de Londres (ZSL) publiée en 2019 relève que la population animale des forêts à travers le monde a baissé de près de 53 % depuis 1970. Un phénomène qui s'expliquerait principalement par la destruction d'espaces vitaux par l’activité humaine[76].

Économie forestière

_(19176444888).jpg.webp)

Le bois compte pour une part importante du PIB d'une dizaine de pays tropicaux ou nordiques. L’emploi forestier (hors industrie de transformation et emplois informels) payait encore près de 10 millions de personnes en 2005[77], 400000 dans la filière bois 2010 en France[78] mais ;

- l'emploi forestier décline régulièrement relativement au tonnage extrait des forêts qui lui n'a cessé d'augmenter, et ce depuis l'invention de la tronçonneuse. Il diminue en moyenne de 1 % par an dans le monde (-10 % de 1990 à 2000), surtout en Asie et en Europe, alors qu’il augmentait légèrement ailleurs. La FAO impute ce déclin à l'augmentation de productivité du secteur, et -pour l'Europe de l'Est - à la restructuration des économies planifiées[79]. Cependant, l’industrie forestière représente l’unique source de revenus de plusieurs communautés rurales du Canada. Le taux d’emploi lié à ce secteur augmente d’année en année. En effet, le taux d’emploi direct de l’industrie forestière de 2012 a augmenté de «0,9 % par rapport au taux enregistré en 2011, pour atteindre 235 900 emplois.» Le secteur de l’industrie forestière fournissant le plus grand nombre d’emplois au Canada, soit dans celui de la fabrication des produits du bois, a lui aussi connu une hausse de 3,2 % de son taux d’emplois de 2011. Il y a toutefois, le secteur de pâte et papier qui a connu une diminution de 9,2 % de son taux d’emploi entre 2011 et 2012. « Ce recul s’explique par les énormes défis auxquels s’est heurté ce secteur, notamment le déclin structurel du papier journal et du papier d’impression et d’écriture en raison de l’essor des médias électroniques et du ralentissement cyclique des marchés mondiaux de pâtes de bois »[80]. De plus, l’industrie forestière a amené la création d’environ 363 700 emplois indirects au Canada en 2012. Donc, si ses tendances se maintiennent l’industrie forestière créerait plusieurs nouveaux emplois au Canada ce qui profitera tant à son économie qu’a sa population.

- Le prix moyen du bois brut diminue : L'augmentation moyenne des prix payés (grumes ou bois sur pied) était de 11 à 15 % dans les années 2000-2005 (source FAO, FRA 2005), mais est toujours resté inférieur à l’inflation ; il y a donc baisse du prix moyen (notamment pour le bois tropical) au niveau mondial, ce qui n'exclut pas en aval et pour le consommateur de fortes hausses du bois-énergie là où il devient rare ou après les « chocs pétroliers » et des bois écocertifiés ou écosociocertifiés pour lesquels l'offre reste très supérieure à la demande, pour le FSC notamment.

- Le secteur informel reste très mal connu. Via la vente de gibier notamment, il est important.

- Une partie importante des prélèvements et bénéfices est illégale, menaçant des essences et des espèces théoriquement protégées et/ou menacées. Les populations autochtones pâtissent de la corruption et des pressions des exploitants. 10 à 15 milliards d’euros par an seraient ainsi blanchis dans le monde, dont près 3 milliards € dans l'UE, provenant de six régions où la production de bois est un enjeu important. Vingt États membres de l’UE sont en 2006 encore suspectés d’importer du bois illégal (Finlande, Suède et Royaume-Uni en tête)[81]. Le « réseau TRAFFIC[82] » du WWF et de l'UICN sur le Commerce International des Espèces Sauvages estime que le commerce légal et illégal d'espèces atteindrait 15 milliards d’euros de chiffre d'affaires annuel (juste derrière le trafic d'armes et de la drogue). Une étude[83] du gouvernement britannique a estimé que l'interdiction du bois illégal en Europe est possible et crédible, avec les outils existants et des contrôles efficaces, au profit des filières légales et durables aujourd'hui confrontées à une concurrence déloyale. Des dizaines d'ONG dont Greenpeace et WWF depuis une vingtaine d'années dénoncent le bois illégal et promeuvent des écocertifications crédibles et transparentes, telles que décrites par le groupe d'ONG FERN, dans une évaluation[84] publiée en 2001.

- De nouvelles fonctions émergent : sociales, agrosylvicoles, touristiques, pédagogiques, scientifiques et de protection environnementale (en 2005, 11 % des forêts du monde sont déclarées par les États « affectées à la conservation de la diversité biologique » ; ce taux est en augmentation, mais ne correspond pas toujours à une réalité de terrain[85]). La fonction de puits de carbone semble devoir prendre de l'importance. L'importance économique de ces nouvelles fonctions est mal évaluée, mais pourrait localement rapporter plus que l'exploitation du bois.

Production de bois

- Bois de chauffage et bois de feu, la plus importante utilisation de par le monde mais essentiellement en Afrique et Amérique du Sud (et derrière la destruction de la forêt pour étendre les terres agricoles ou d'élevage) ;

- Bois d'industrie : bois de trituration (pâte à papier), déroulage placage, panneaux de fibres, emballage ;

- Bois d'œuvre : charpente, bois de mine, traverses de chemin de fer, ameublement ;

- Bois de service (poteaux, piquets, perches) ;

- Produits ligneux dérivés (copeaux de bois caulinaire pour le paillage des arbres et arbustes, bois raméal fragmenté).

Produits forestiers non ligneux (PFNL)

Selon la FAO les PFNL sont « des produits d'origine biologique, autres que le bois, dérivés des forêts, d'autres terres boisées et d'arbres hors forêts ».

Les PFNL peuvent être récoltés dans la nature ou produits dans des plantations forestières ou des périmètres d'agroforesterie, ou par des arbres hors forêt.

Les PFNL comprennent des produits utilisés comme nourriture et additif alimentaire (noix comestibles, champignons, fruits, herbes, épices et condiments, plantes aromatiques, viande de gibier), des fibres (utilisées dans la construction, les meubles, l'habillement ou les ustensiles), des résines, gommes et produits végétaux et animaux utilisés dans des buts médicinaux, cosmétiques ou culturels[86].

Voici quelques exemples de PFNL :

- Champignons ;

- Gibiers ; Comme en témoignent en France les anciennes « cartes des chasses » (Carte des Chasses du Roi (Louis XV), Carte des chasses des environs de Brunoy, etc.) certaines forêts ont été conservées, aménagées et gérées pour conserver le grand gibier recherché par le roi, la cour et la noblesse plus que pour la production de bois.

- Fruits des bois ;

- Plantes médicinales et tinctoriales ;

- Tourisme lié à la forêt.

Loisirs

Les forêts sont des lieux privilégiés de loisirs, de détente, de tourisme, de découverte de la faune et de la flore et des paysages[87]. Chaque année, les forêts françaises reçoivent des centaines de millions de visites. La forêt rend de nombreux services à la société, de nature écologique et sociale. Elle est, par exemple à la fois un lieu sûr d'aménités et de détente, et un lieu de protection des espèces. Ces fonctions nécessitent un entretien des chemins par les forestiers (ouverture, sécurisation, nettoyage…). Bien que considérée comme un bien commun pour une partie de ses fonctions, en France toute forêt a un propriétaire (privé ou public). Quand on se promène en forêt, on se promène sur une propriété. Le promeneur doit en tenir compte et respecter ces lieux. L'accueil du public est la règle en forêt publique et souvent en forêt privée.

Patrimoine et bien commun

Il y a 8 000 ans environ qu'avec l'aide du feu, nos ancêtres ont commencé à déforester l’hémisphère nord (en commençant par la Chine) pourtant la forêt est restée présente dans de nombreux contes, mythes et légendes[88], dans presque toutes les civilisations.

La valeur spirituelle et culturelle de la forêt réelle ou mythique n’est pas contestée. Le nom de Brocéliande en évoque encore les druides et la magie. Nemeton était le mot celte qui signifiait à la fois sanctuaire, et forêt. Bien après qu'on eut oublié la forêt de Dodone des Grecs, on continue de comparer les piliers des cathédrales gothiques aux troncs d'une forêt dont les branches seraient les arcs qui soutiennent la voûte. Au siècle dernier, de nombreux bûcherons allemands murmuraient une petite prière d'excuse à l'arbre qu'ils allaient couper. En Inde, les sannyâsa se retirent et se recueillent en forêt, comme le faisaient certains ermites européens. En Chine, les sommets boisés abritaient presque toujours un temple. Au Japon, la forêt que reflètent ou symbolisent en miniature certains jardins est sacrée, comme l'indique le Torii qui marque parfois son entrée, comme celle d'un temple. L'arbre de vie est omniprésent dans les mythes fondateurs des pays forestiers, mais aussi des pays déforestés, avec un arbre de la connaissance à connotation ambiguë dans la bible.

.jpg.webp)

La forêt est souvent symboliquement interprétée comme reliant ciel et terre, par les branches, les troncs et ses racines.

La forêt est aussi le domaine de l'Homme sauvage, présent dans de nombreux mythes d'Europe de l'Ouest ou d'Asie ; l'Homme sauvage qui est comme l'arbre présent dans l'héraldique européenne[89].

La forêt fait également peur ; lieu de Nature où l'on se perd, lieu où l'on perd les enfants, où l’on rencontre le loup, où des dieux, les esprits et les animaux sauvages vivent, où la nuit se fait plus noire, dernier refuge des loups et des ours pourchassés. C'est le lieu où les hors-la-loi, bons (Robin des Bois) ou méchants, se cachaient, bien que les forêts soient parfois exclusivement réservées aux chasses royales.

En Europe, à partir du siècle des Lumières et du modèle royal français, on s'est employé à les humaniser, à les nommer et à les fragmenter pour mieux les maîtriser en les quadrillant d'allées et de layons, puis on les a plantées et « rationnellement » gérées.

C'est localement un lieu de mémoire avec les forêts royales, la forêt de guerre.

C'est enfin et surtout le lieu de vie des peuples de la forêt, amérindiens, africains, et d'Asie du Sud-Est notamment, là où ils ont survécu. Lieu séculaire de l'initiation, refuge des esprits, lieu de vie et d'aventure pour de nombreux peuples… lieu aménitaire de détente et de découverte de la nature pour d'autres, la forêt est reconnue pour toutes ces fonctions par certaines lois nationales et par l'écosociolabel FSC.

La plupart des populations et des élus se disent très attachés à l'idée de protection d'arbres remarquables, de la forêt et/ou de forêt qui protège, pour des raisons bien plus larges que pour les services qu'elle rend comme espace de détente et de loisirs ou comme lieu de cueillette familiale de fleurs, de fruits et champignons.

Partout dans le monde, des fragments de biodiversité ont été protégés dans des « bois sacrés » qui ont échappé aux coupes et on repère ou classe des arbres parce que vénérables et remarquables ou pour leur intérêt paysager ou écologique ou de protection. Il devient délicat de gérer les forêts uniquement pour la coupe du bois. Pour les artistes et les touristes, comme pour les scientifiques et les industriels, elles recèlent des trésors qu'il convient de léguer aux générations futures et sont un gage d'adaptation et de résilience face au réchauffement climatique.

Un quart de la France vit à l'ombre des arbres. Certains sont millénaires et ont connu la Gaule chevelue, les cultes anciens. Citadins et ruraux souhaitent la conservation d'un nombre significatif de vieux arbres. La première réserve de la forêt de Fontainebleau (552 ha de « réserve artistique ») a été demandée par des artistes, et non par des forestiers.

Pour certains collectifs et associations (telles que Prosilva, le Réseau pour les Alternatives Forestières – RAF, le collectif SOS Forêts France…) la forêt est désormais à réexaminer en tant que « bien commun », c’est-à-dire qu’il conviendrait de dépasser le seul droit de propriété pour aller vers le droit d’usage apporté par les services écosystémiques fournis par la forêt à tout un chacun. Chaque parcelle, chaque forêt représente un enjeu important pour les sociétés humaines, car jouant un rôle primordial dans la qualité de l’eau et de l'air, dans le stockage de CO2… Il devient alors essentiel de redonner à la forêt son statut de bien commun, volontairement effacé par le politique au service des lobbies financiers. Pour ces associations environnementales, la tendance actuelle, qui ne conçoit la forêt qu’en termes de peuplements d’arbres constitutifs d’une ressource à extraire, allant jusqu’à oublier les autres composantes de l’écosystème forestier, est à arrêter impérativement. La forêt est, selon cette analyse, un bien commun à défendre[90].

Habitat de l'Homme, lieu nourricier et cynégétique

Plus de 500 millions d’humains vivent en forêt ou à ses abords et en dépendent directement. Même quand elle n'est plus habitée, elle reste un lieu traditionnel de cueillette et de chasse (aux grands animaux surtout, qui ont disparu ou régressé dans les plaines cultivées et habitées). Pour environ 150 millions d'autochtones appartenant à des centaines de tribus et peuples autochtones, la biodiversité de la forêt est encore la source vitale d'eau, de matériaux, de plantes, fruits, animaux et champignons comestibles ou utiles (médicaments, ornements…). La « viande de brousse » reste localement la première source de protéine dans de nombreux pays tropicaux, bien qu'elle soit menacée par l'augmentation de la pression de chasse, des armes de plus en plus performantes, et des moyens de transports tels que le quad.

Dans les pays riches et tempérés, la chasse reste également importante, les revenus cynégétiques approchent ou dépassent souvent 50 % du revenu forestier global dans des pays tels que la France.

La chasse est un revenu complémentaire considérable du forestier qui atteint, par exemple, souvent 50 % des revenus des grandes forêts publiques de France où en 2006, les baux de chasse ont rapporté 41,1 millions d'€ à l'ONF (soit 2,4 millions de plus que l'année précédente), alors que le bois a rapporté 199,6 millions d'€ (soit 15 % de plus qu'en 2005)[91].

Mais le « grand gibier » quand il est trop abondant, notamment à la suite d'un agrainage important et à la disparition de ses prédateurs naturels, peut provoquer des dégâts assez importants pour freiner ou bloquer la régénération forestière.

Une vraie gestion cynégétique demanderait aussi de prendre en compte les problèmes sanitaires (peste porcine, CWD, maladies véhiculées par les tiques, apparition du SIDA ou de virus hémorragiques, type Ebola, etc.), notamment en l'absence de prédateurs.

Plus localement, des problèmes nouveaux sont posés avec la contamination du gibier (sanglier notamment) par des toxiques issus de séquelles de guerre ou retombés avec les pluies qui ont lessivé le nuage de Tchernobyl. Les forêts tropicales produisent l'essentiel de la viande de brousse, avec des pressions de chasses qui ont raréfié ou fait disparaître le gibier sur de vastes zones.

La question de la pollution par le plomb de chasse, liée à la toxicité des munitions (grenaille et balles) s'y pose moins que dans les zones humides, mais elle semble pouvoir avoir été sous-estimée.

Environnement et santé

Très tôt, certains arbres ont été réputés assainir l'air (sapin, épicéa, pin sylvestre, eucalyptus plantés autour des hôpitaux et des lieux de cure), ou au contraire, plus rarement le corrompre (ne pas dormir sous un noyer). La marche en forêt était recommandée, et des parcours-santé y sont encore fréquemment installés, de même que dans les parcs urbains boisés.

Les forêts jouent un rôle majeur en matière d'épuration physique et physicochimique, et probablement biologique de l'air et de l'eau. Les produits de la forêt et toutes les parties des arbres ont été utilisés pour produire des médicaments et de nombreuses médecines traditionnelles. Une sylvothérapie et des cures sylvatiques ont été développées dans certains pays au XIXe et début du XXe siècle pour faire profiter certains malades (tuberculeux notamment) de l'air forestier enrichi en oxygène (trois fois plus d'oxygène produit par la forêt tempérée qu'en prairie[92]), en Ozone (notamment en bord de mer et dans les forêts de résineux) et en phytoncides (molécules réputées bactéricides et fongicides, dont terpènes) et de la pureté de l'air. On a récemment montré que l'activité biochimique est beaucoup plus développée dans la canopée que dans la strate herbacée.

Après Louis Pasteur, diverses mesures citées par G. Plaisance ont comparé différents airs et montré que l'air forestier contenait moins de microbes que l'air urbain (50 microbes par m³ d'air, contre 1 000 dans le parc Montsouris de paris, 88 000 sur les Champs-Élysées, 575 000 sur les grands boulevards et 4 000 000 dans les grands magasins à Paris selon Georges Plaissance[93]).

Forêt cinéraire

Les forêts cinéraires, ou lieu du dernier repos en forêt (voir Cimetière naturel), existent depuis très longtemps en Allemagne[94]. En France, en Haute-Garonne, la première forêt cinéraire est ouverte[95].

Ennemis de la forêt

Ennemis « naturels »

Le forestier craint surtout le feu et des insectes ravageurs tels la chenille processionnaire du pin, celle du chêne, certains xylophages, des bactéries ou des champignons (ex : graphiose de l'orme, maladie de l'encre du châtaignier). Les attaques qui prennent l'apparence d'épidémies et de pullulations suivent généralement un affaiblissement des arbres dû à des évènements de type sécheresse, tempête, pollution, drainage, fragmentation, etc. Les arbres stressés par une sécheresse sont ensuite beaucoup plus vulnérables au froid (jusqu'à une dizaine d'années après)[96].

Il semble que dans les milieux extrêmes (polaires, subsahariens), les pullulations fassent partie de cycles naturels et régulateurs, dans des forêts dont le nombre d'essences est réduit, et plus exposées aux chocs climatiques.

La biodiversité forestière peut aussi être menacée par des essences introduites qui peuvent devenir invasive ou poser des problèmes de pollution génétique et/ou d'allélopathie.

Dans l'hémisphère nord, des mammifères rongeurs (ex : mulots, campagnol des champs), les lapins et des espèces-gibier (cerfs, daims, chevreuils, wapitis, etc.) sont localement considérés comme "nuisibles" par les forestiers parce qu'ils broutent les jeunes pousses et rongent les écorces. En forêt méditerranéenne, les moutons et surtout les chèvres sont des ennemis redoutables des arbres.

Ainsi, la diversité génétique est au centre des préoccupations actuelles sur l’avenir des forêts menacées par ces ennemis. On prévoit notamment, pour les espèces qui les composent, des pressions de sélection d’une ampleur et d’une rapidité inédites, en liaison avec les changements climatiques[97].

Chiffres : Selon les chiffres fournis par les états à la FAO ; en 2000-2005, en moyenne, 104 millions d'hectares de forêts ont été annuellement ravagés par des incendies, des insectes et maladies, des sécheresses, tempêtes, grands froids ou inondations. Ce chiffre est sous-estimé car certains pays (africains notamment) n’ont pas réunis ou fourni de statistiques, alors que l’imagerie satellitaire montre d’importants dégâts par le feu en Afrique.

D'un point de vue historique, l'Homme a eu une relation ambiguë à la forêt et notamment à la forêt primaire, parfois protecteur ou n'y développant pas d'impact visible durant des millénaires (en forêt équatoriale, hormis sur certaines îles), et souvent destructeur en zone tempérée européenne, asiatique et au Moyen-Orient ou en Australie, depuis plusieurs milliers d'années.

Accidents climatiques

.JPG.webp)

Les périodes de sécheresse, comme 1976, ou de forte canicule (2003) peuvent provoquer le dessèchement des feuilles qui tombent alors prématurément. On peut constater aussi des brûlures de l'écorce exposée au soleil (hêtres).

Les effets peuvent se faire sentir des années après. La sécheresse aggrave le plus souvent les effets d'autres agents, tels les incendies ou les insectes ravageurs. Ainsi, en 1976, les incendies accentués par la sécheresse brûlèrent plus de 800 km2 en France.

En période hivernale, le gel n'est généralement pas à redouter, sauf les cas extrêmes, comme en 1956 en France ou en 1985, lorsque 30 000 pins maritimes landais gelèrent. Les gelées tardives, sont, elles, nuisibles pour les jeunes plants. La neige peut être dangereuse dans certaines conditions, lorsqu'elle forme des manchons autour des branches, qui finissent par casser sous le poids accumulé.

Les tempêtes, comme celle de décembre 1999 en Europe de l'Ouest, provoquent le déracinement et l'abattage des arbres, qui forment les « chablis » ou leur cassure par le milieu du tronc, laissant en place les « chandeliers » et au sol les « volis ». En France, la tempête de 1999 a ainsi abattu 146 millions de m³ de bois.

Action de l’homme

La déforestation

La déforestation résulte d'une surexploitation de la ressource forestière et/ou d'une destruction des forêts (défrichements) par l'homme telles aboutissant à un changement de l'occupation du sol (forêt remplacée par des milieux agricoles ou des pâturages, l'urbanisation, les voies de transport, voire un désert…).

Les grands défrichements sont très anciens en Europe méditerranéenne et occidentale, au Moyen-Orient et en Chine, où ils datent du Néolithique et du Moyen Âge (la seconde phase de grands défrichements en Europe de l'Ouest se déroule au milieu du Moyen Âge). Ils se poursuivent à moindre échelle pour faire place à certains équipements, autoroutes, à l'urbanisation, aux réservoirs hydro-électriques, aux aménagements pour les sports d'hiver, etc. De nos jours, en Europe comme en Chine, et dans une moindre mesure en Amérique du Nord, on assiste globalement à une phase de reboisement. Ce reboisement a commencé au XIXe siècle en Europe sur les terres peu productives, et se poursuit de nos jours avec la déprise agricole dans les zones peu propices à l'agriculture mécanisée, en particulier dans les régions montagneuses.

À l'heure actuelle, ce sont surtout les forêts tropicales qui souffrent de la déforestation, soit pour des raisons de développement économique, comme en Asie du sud-est et en Amazonie, soit par surexploitation des ressources en bois tropicaux, comme en Afrique. La déforestation entraîne la destruction des habitats naturels de nombreuses espèces endémiques et contribue pour une grande part à l'extinction des espèces sur la planète, en particulier dans les régions tropicales où la biodiversité est beaucoup plus riche que dans les régions tempérées.

En 2006, bien qu’il n’y ait toujours pas de convention internationale sur la Forêt (le principal échec de Rio, avec abandon de la convention au profit d'une simple déclaration[99]), plus de 100 pays avaient institué un programme forestier national, incluant généralement un volet protection (bien que les programmes portent encore essentiellement sur le développement de l’exploitation du bois) et parfois un volet sur l'état de conservation[100] (ou restauration) des sols, de l’eau, de la diversité biologique et d’autres richesses et services environnementaux.

La sylviculture durable vise à récolter le bois de forêts sans entraîner la déforestation. Ces programmes quand ils existent sont parfois peu respectés dans les pays très pauvres ou ceux subissant des troubles civils.

Il resterait en 2006 environ 4 milliards d’hectares plus ou moins boisés sur la planète, soit environ 30 % des superficies émergées. De 1990 à 2005, 3 % de la forêt a disparu, (- 0,2 % par an) selon la FAO.

De 2000 à 2005, 57 pays ont signalé un accroissement de leur taux de boisement (mais s’agit souvent de plantations industrielles (eucalyptus, peupliers, résineux, palmiers à huile) de peu d’intérêt pour la biodiversité). 83 pays ont reconnu que leur forêt reculait. La perte nette serait de 7,3 millions d’ha/an (soit 20 000 hectares/jour).

Les 10 pays les plus riches en forêts représentent à eux seuls 80 % des forêts primaires de la terre, dont l’Indonésie, le Mexique, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Brésil. Ce sont aussi ceux qui ont subi la déforestation la plus intense et rapide de 2000 à 2005, en dépit de plantations de forêts secondaires commerciales.

L'Asie de l'Est qui avait perdu la plupart de ses forêts a enregistré le principal accroissement à la suite des centaines de millions d’arbres plantés en Chine (mais ce sont de jeunes boisements et non des forêts au sens écologique du terme) et ces accroissements ne compensent pas les taux élevés de déforestation d’autres zones. Globalement la déforestation s’est encore accélérée en Asie du Sud-Est de 2000 à 2005 et plus encore en Afrique et en Amérique latine/Caraïbes ; l’Afrique représente encore 16 % de la superficie boisée totale, mais elle a perdu plus de 9 % de ses forêts de 1990 à 2005, pendant que la Chine, l'Europe et l'Amérique du Nord pouvaient accroître leurs superficies forestières dans le même temps. New Scientist a publié une étude sur les 50 pays les plus boisés : 22 présentaient en 2006 une nette reforestation. La situation au Brésil et en Indonésie est préoccupante, tandis que la Chine crée la surprise : depuis 2002, on y a replanté une surface équivalente à celle de la Californie.

La déforestation est aussi une cause d'apparition et de diffusion de maladies émergentes.

La pollution

Les polluants liés à l'activité humaine sont nombreux : anhydride sulfureux qui provoque les fameuses « pluies acides » auxquelles fut attribué le dépérissement des forêts constaté en Europe dans les années 1970-80, mais qui devait beaucoup aussi à la sécheresse et aux pesticides véhiculés par l'air et/ou solubilisés par les pluies, les oxydes d'azote, l'acide fluorhydrique, émis localement par certaines industries notamment dans certaines vallées alpines, les particules émises par la combustion du charbon et des carburants pétroliers, l'ozone… avec aussi en montagne et dans les zones froides le sel de déneigement. Par ailleurs, les mousses et les lichens piègent très efficacement les particules de l'air, dont ils se nourrissent. Par ce biais, ils fixent aussi les métaux lourds de plus en plus présents dans l'air, ainsi que d'autres polluants (au point d'en mourir parfois, ce qui en fait, selon la sensibilité de espèces de bons bio-indicateurs). Les champignons qui font la richesse du sol forestier se montrent également capable de bioconcentrer de nombreux polluants (métaux lourds dont plomb, cadmium et mercure, mais aussi radionucléides, qui peuvent ensuite être concentrés par la chaîne alimentaire).

La forêt a de tous temps également été un lieu privilégié pour la chasse ; les munitions au plomb (grenaille et balles) y ont été dispersées par de milliers de tonnes chaque année, souvent tirées aux mêmes endroits ; près des points d'eau, des berges de fleuves, sur les lieux d'agrainage, sur les layons ou cloisonnements ou à partir de postes de tir aménagés. Les sols forestiers sont souvent naturellement légèrement acides à très acides en zones tropicale ou boréales, ce qui facilite la dispersion et biodisponibilité de ce plomb enrichi d'arsenic et d'antimoine, ainsi que du mercure qui a longtemps été utilisé par les amorces.

Dans certains pays, des boues de station d'épuration sont régulièrement dispersées en forêts, parfois sous forme de pulvérisation, ce qui peut contribuer à la dispersion de certains contaminants.

Avec les premières expérimentations d'arbres OGM (peupliers essentiellement, testés par exemple en France et au Canada en milieu non-confinés), certains craignent une pollution génétique en cas de transmission du gène, ou un impact sur la faune et le sol forestier via la toxine BT émise par ces arbres.

Les séquelles de guerre

De tous temps, les forêts ont été stratégiques du point de vue militaire. Elles ont servi de réserve de bois de marine et charpente, mais surtout d'abri ou de cible à toutes les armées, maquis et résistances, des millions de réfugiés s'y protégeant encore aujourd'hui dans les pays en conflits. Parfois on les a pillées ou détruites dans le cadre de la stratégie de la « terre brûlée ». Au Viêt Nam et Laos, le défoliant, le napalm et les munitions à sous-munitions ont laissé des traces encore persistantes (dioxines, métaux lourds, sols dégradés, mines actives, etc.). Le bois mitraillé des forêts françaises a perdu de sa valeur technique et financière, mais il peut aussi avoir été pollué par le plomb ou d'autres métaux lourds.

Au XXe siècle, notamment en France dans la zone rouge, de vastes forêts dites « de guerre » ont été artificiellement plantées sur des sites agricoles rendus incultivables par les séquelles de guerre et localement en Allemagne ou en France sur des sites gravement pollués par des accidents liés à la production d'usines d'armement ou d'usine produisant en amont les toxiques chimiques ou les métaux utilisés dans les munitions (plomb, cadmium, zinc, cuivre, mercure, etc.). Des forêts comme celle de Verdun contiennent encore des quantités considérables de munitions non explosées, dont certaines chimiques (chargées de « gaz de combat »).

Feux de forêt

Ils sont le plus souvent allumés par l'homme, volontairement (pyromanes, bergers…) ou involontairement (négligence). Le fire-stick farming, souvent employé par les aborigènes australien, a profondément[101] modifié la faune et flore d'Australie. Cette pratique consistait à brûler de vastes terres pour faciliter la chasse a entraîné la disparition de sa mégafaune… Malgré des moyens de surveillance et de lutte de plus en plus performant, leur nombre et leur gravité ne cesse de croître en zone tropicale (Indonésie, Brésil..) mais aussi en Europe et en Amérique du Nord ou Australie.

Prenant des proportions catastrophiques dans certaines régions (notamment autour de la Méditerranée), ils conduisent à la mise en place de moyens de lutte très importants, dont l'efficacité est variable. Toutes les essences forestières sont combustibles, mais certaines riches en produits volatils favorisent la combustion et l'extension de l'incendie, d'autres résistent mieux (grâce à des phénomènes de protection comme la création de liège), ou se régénèrent plus vite.

Il est difficile de tirer un bilan de l'action de l'homme sur les forêts : il ne se résume pas à des actions néfastes, car si les États n'ont pas enrayé la déforestation ni pu s'accorder pour rédiger et signer une convention internationale pour la protection des forêts à Rio en 1992 ou à Johannesburg en 2003, de nombreux programmes locaux d'études et de restauration de forêts existent dans le monde, dont les forêts modèles canadiennes.

En Europe de l'Ouest, la forme et la superficie des forêts européennes contemporaines résultent essentiellement de l'action de l'homme, et il est couramment admis chez les forestiers qu'elles sont gérées de manière durable. Contrairement à une idée répandue, la surface de la forêt française, après avoir fortement diminué jusqu'à la fin du Moyen Âge a réaugmenté, y compris depuis les années 1900 (d'environ + 30 %), mais souvent grâce à des plantations commerciales de résineux et peupliers, moins riches au niveau de la biodiversité et avec un recul des zones humides. Le gain en superficie n'a pas freiné ou compensé le recul des oiseaux, insectes, lichens et fleurs typiquement forestières, ni le recul massif du bocage et des arbres épars depuis les années 1950. Les arbres tendent par ailleurs à être exploités de plus en plus jeunes et les plantations sont génétiquement peu variées. Hormis localement, à la suite des tempêtes, le gros bois mort reste trop rare pour permettre la survie de nombreuses espèces d'invertébrés saproxylophages.

L'action de l'Homme

Gestion administrative, protection et conservation

Selon les époques, les lois et les lieux, la gestion est communautaire, nationale, régionale, communale ou privée. Elle relève parfois comme en France d'un ministère qui est chargé de l'Agriculture ou comme en Belgique des Régions.

Une très petite part des forêts non primaires ne sont pas gérées pour la production de bois (ex : réserves naturelles, réserve biologique intégrale, Parcs nationaux, forêts de protection, forêts urbaines, ou font l'objet d'une gestion restauratoire à fin de protection de la ressource en eau ou des sols). L'écologue japonais Akira Miyawaki a été pionnier en matière de Forêt de protection restaurée à partir d'essences locales.

Les habitats forestiers comptent parmi les habitats les mieux représentés dans les parcs nationaux, régionaux et les 25 000 sites Natura 2000 (couvrant fin 2009 environ 17 % du territoire européen et constituant le premier réseau d'aires protégées au monde), mais la commission européenne reconnait que Natura 2000 préserve à ce jour surtout des espèces remarquables et pas assez de réseaux de corridors biologiques boisés ni la biodiversité dite ordinaire, dont dépend l'essentiel des services « gratuitement » rendus par les écosystèmes. De 40 % à 70 % des espèces d'oiseaux et de 50 % à 85 % des habitats dans lesquels se déploient la faune et la flore européennes se trouvent ainsi dans « une situation de conservation critique »[102]. Diverses espèces forestières, invertébrés du bois mort notamment sont en péril, et font localement l'objet de plans de restauration ou de réintroduction (dont dans le cadre du Grenelle de l'environnement en France).