Fontainebleau

Fontainebleau (prononcé [fɔ̃.tɛn.blo]) est une commune française située dans le département de Seine-et-Marne en région Île-de-France, à 57 kilomètres[Note 1] au sud-est de Paris.

| Fontainebleau | |||||

Le château de Fontainebleau et l'étang aux carpes vus du jardin anglais. | |||||

.svg.png.webp) Blason |

Logo |

||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Île-de-France | ||||

| Département | Seine-et-Marne (sous-préfecture) |

||||

| Arrondissement | Fontainebleau (chef-lieu) |

||||

| Intercommunalité | CA du Pays de Fontainebleau (siège) |

||||

| Maire Mandat |

Julien Gondard (SE) 2020-2026 |

||||

| Code postal | 77300 | ||||

| Code commune | 77186 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Bellifontains, Fontainebleaudiens | ||||

| Population municipale |

15 903 hab. (2020 |

||||

| Densité | 92 hab./km2 | ||||

| Population agglomération |

36 724 hab. (2018) | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 48° 24′ 35″ nord, 2° 42′ 09″ est | ||||

| Altitude | Min. 42 m Max. 150 m |

||||

| Superficie | 172,05 km2 | ||||

| Type | Commune urbaine | ||||

| Unité urbaine | Fontainebleau (ville-centre) |

||||

| Aire d'attraction | Paris (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Fontainebleau (bureau centralisateur) |

||||

| Législatives | 2e circonscription de Seine-et-Marne | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Seine-et-Marne

Géolocalisation sur la carte : Île-de-France

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | https://www.fontainebleau.fr/ | ||||

En 2020, elle compte 15 903 habitants.

Géographie

Localisation

La commune de Fontainebleau est située au sud-ouest du département de Seine-et-Marne, en région Île-de-France[1].

Elle se situe à 16,96 km par la route[Note 2] de Melun[2], préfecture du département. La commune est par ailleurs ville-centre du bassin de vie de Fontainebleau[1].

La commune s'étend sur 17 205 hectares. C'est la plus vaste commune de la région Île-de-France[3] - [4] - [5] - [6], et elle est presque entièrement recouverte d'une forêt qui s'étend également sur quelques communes limitrophes (25 000 hectares au total). Cette forêt est pour les Parisiens un lieu de promenade mais son relief très accidenté et ses nombreux rochers en font aussi un lieu réputé pour la pratique sportive de l'escalade.

L'agglomération melunaise se situe à la limite nord de la forêt, et au nord-ouest se trouve Barbizon, village célèbre pour les nombreux peintres pré-impressionnistes qui y ont vécu. Divers endroits de la forêt sont recouverts de silice (quartz) à l'état brut. Les nombreuses plantations de résineux effectuées par l'Office national des forêts sont critiquées par certains qui estiment que cela a mis à mal la cohérence de son écosystème, à l'origine plutôt à base de feuillus.

La ville stricto sensu, c'est-à-dire hors forêt et hors domaine du château s'étend sur 232 hectares.

Communes limitrophes

Les communes les plus proches[Note 3] sont[7] : Avon (1,7 km), Samoreau (4,3 km), Vulaines-sur-Seine (5,4 km), Samois-sur-Seine (6,0 km), Héricy (6,2 km), Thomery (6,2 km), Bois-le-Roi (7,2 km), Champagne-sur-Seine (7,4 km).

Géologie et relief

Le territoire de la commune se situe dans le sud du Bassin parisien, plus précisément au nord de la région naturelle du Gâtinais.

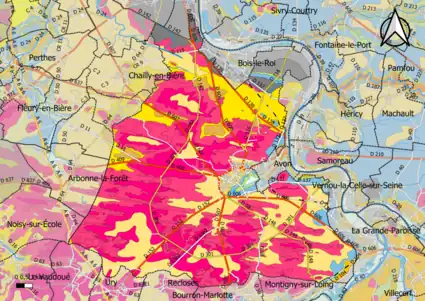

Géologiquement intégré au bassin parisien, qui est une région géologique sédimentaire, l'ensemble des terrains affleurants de la commune sont issus de l'ère géologique Cénozoïque (des périodes géologiques s'étageant du Paléogène au Quaternaire)[8] - [9] - [10] - [11].

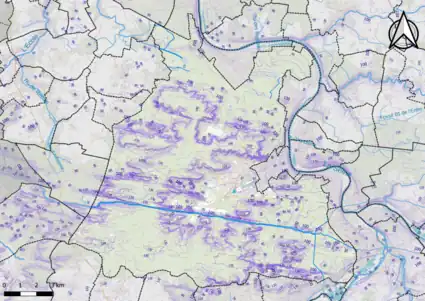

Carte du relief de Fontainebleau.

Carte géologique vectorisée et harmonisée de Fontainebleau[Note 4].

| Ères | Périodes géologiques | Époques géologiques | Nature des sols | |||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Cénozoïque | Quaternaire | Holocène |

| |||||||||||||||||||||||||||

| Pléistocène | ||||||||||||||||||||||||||||||

| Néogène | Pliocène | non présent. | ||||||||||||||||||||||||||||

| Miocène | non présent. | |||||||||||||||||||||||||||||

| Paléogène | Oligocène |

| ||||||||||||||||||||||||||||

| Éocène | ||||||||||||||||||||||||||||||

| Paléocène | non présent. |

Hydrographie

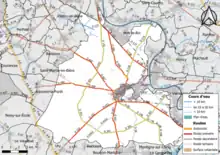

Le système hydrographique de la commune se compose de quatre cours d'eau :

- le ru de la Mare aux Evées, 11,26 km[12], affluent de la Seine ;

- le canal 01 du Bois de l'Epine, 2,68 km[13], qui se jette dans le ru de la Mare aux Evées ;

- le fossé 04 des Essarts, canal de 1,67 km[14] ;

- le fossé 01 du bois de faÿ, 1,75 km[15].

Par ailleurs, son territoire est également traversé par les aqueducs de la Vanne et du Loing[16] et l’aqueduc de la Voulzie.

La longueur linéaire globale des cours d'eau sur la commune est de 43 km[17].

La Seine[Note 5], fleuve long de 774,76 km[18] ne traverse pas la commune.

Espaces protégés

La protection réglementaire est le mode d’intervention le plus fort pour préserver des espaces naturels remarquables et leur biodiversité associée[19] - [20].

La réserve de biosphère « Fontainebleau et Gâtinais », créée en 1998 et d'une superficie totale de 150 544 ha, est un espace protégé présent sur la commune. Cette réserve de biosphère, d'une grande biodiversité, comprend trois grands ensembles : une grande moitié ouest à dominante agricole, l’emblématique forêt de Fontainebleau au centre, et le Val de Seine à l’est. La structure de coordination est l'Association de la Réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais, qui comprend un conseil scientifique et un Conseil Éducation, unique parmi les Réserves de biosphère françaises[21] - [22].

Seize autres espaces protégés sont présents dans la commune :

- sept réserves biologiques dirigées : « Belle-Croix » (18 ha)[23], « Cuvier Châtillon » (22 ha)[24], la « Gorge aux Merisiers » (27 ha)[25], le « Mont de Fays » (3 ha)[26], le « Mont Merle » (26 ha)[27], le « Petit Mont Chauvet » (39 ha)[28], les « Platières de Franchard (Mare aux Pigeons) » (6 ha)[29] ;

- sept réserves biologiques intégrales : la Gorge aux Loups[30], La Tillaie[31], le Chêne Brûlé[32], Béorlots[33], Gros Fouteau - Hauteurs de la Solle[34], le rocher de la Combe[35], Vallée Jauberton[36] et « Cuvier Châtillon »[24] ;

- deux espaces objets d'un arrêté préfectoral de protection de biotope : l'« Aqueduc de la Vanne » (1 ha)[37] et le « Mur du Grand Parquet » (1 ha)[38].

Réseau Natura 2000

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen de sites naturels d’intérêt écologique élaboré à partir des Directives « Habitats » et « Oiseaux ». Ce réseau est constitué de Zones spéciales de conservation (ZSC) et de Zones de protection spéciale (ZPS). Dans les zones de ce réseau, les États Membres s'engagent à maintenir dans un état de conservation favorable les types d'habitats et d'espèces concernés, par le biais de mesures réglementaires, administratives ou contractuelles[39].

Un site Natura 2000 a été défini sur la commune, tant au titre de la « directive Habitats » que de la « directive Oiseaux » :le « Massif de Fontainebleau »[40]. Cet espace constitue le plus ancien exemple français de protection de la nature. Les alignements de buttes gréseuses alternent avec les vallées sèches. Les conditions de sols, d'humidité et d'expositions sont très variées. La forêt de Fontainebleau est réputée pour sa remarquable biodiversité animale et végétale. Ainsi, elle abrite la faune d'arthropodes la plus riche d'Europe (3 300 espèces de coléoptères, 1 200 de lépidoptères) ainsi qu'une soixantaine d'espèces végétales protégées[41].

Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique

L’inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes sur le plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire.

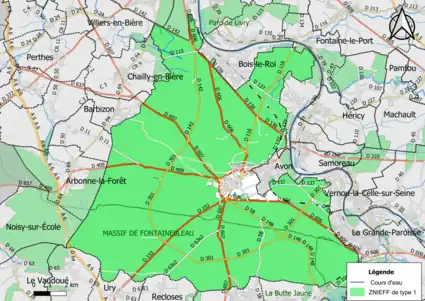

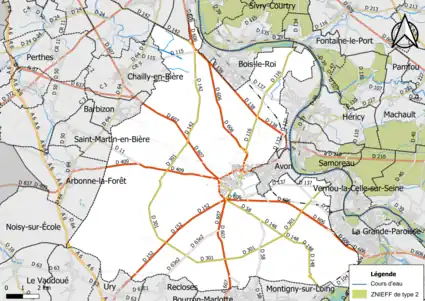

Le territoire communal de Fontainebleau comprend une ZNIEFF de type 1[Note 6] - [42] - [Carte 1], le « Massif de Fontainebleau » (20 711,14 ha), couvrant 18 communes dont 17 en Seine-et-Marne et 1 dans l'Essonne[43], et une ZNIEFF de type 2[Note 7] - [42], la « vallée de la Seine entre Melun et Champagne-sur-Seine » (1 062,65 ha), couvrant 15 communes du département[44].

Carte des ZNIEFF de type 1 de la commune.

Carte des ZNIEFF de type 2 de la commune.

Climat

La station météorologique de Météo-France installée sur la commune et mise en service en 1989 permet de connaître en continu l'évolution des indicateurs météorologiques[45]. Le tableau détaillé pour la période 1981-2010 est présenté ci-après.

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | 0,4 | 0,1 | 2 | 3,8 | 7,7 | 10,4 | 12,4 | 12,2 | 8,8 | 6,3 | 2,7 | 0,7 | 5,7 |

| Température moyenne (°C) | 3,6 | 4,4 | 7,3 | 9,8 | 14 | 16,9 | 19,3 | 19 | 15,2 | 11,4 | 6,6 | 3,8 | 11 |

| Température maximale moyenne (°C) | 6,9 | 8,7 | 12,7 | 15,9 | 20,4 | 23,3 | 26,1 | 25,9 | 21,6 | 16,5 | 10,5 | 6,9 | 16,3 |

| Record de froid (°C) date du record |

−16,1 08.01.10 |

−15,9 07.02.12 |

−14,6 01.03.05 |

−8,5 08.04.03 |

−3,9 05.05.1996 |

−1 04.06.01 |

3 11.07.1990 |

1,8 30.08.1993 |

−1,5 30.09.1995 |

−5,5 17.10.1992 |

−14,3 24.11.1998 |

−12,6 29.12.1996 |

−16,1 2010 |

| Record de chaleur (°C) date du record |

17 05.01.1999 |

22,5 24.02.1990 |

26,8 31.03.21 |

29,1 20.04.18 |

33,6 28.05.17 |

38,5 27.06.11 |

42,7 25.07.19 |

40,9 12.08.03 |

35,2 14.09.20 |

28,6 03.10.11 |

22,6 07.11.15 |

17,7 07.12.00 |

42,7 2019 |

| Précipitations (mm) | 57,4 | 56,2 | 50,4 | 63,9 | 61,3 | 56,1 | 62,8 | 62 | 59,5 | 68,2 | 65,8 | 70,4 | 734 |

Urbanisme

Typologie

Fontainebleau est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 8] - [46] - [47] - [48]. Elle appartient à l'unité urbaine de Fontainebleau, une agglomération intra-départementale regroupant 5 communes[49] et 36 406 habitants en 2017, dont elle est ville-centre[50] - [51].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Paris, dont elle est une commune de la couronne[Note 9]. Cette aire regroupe 1 929 communes[52] - [53].

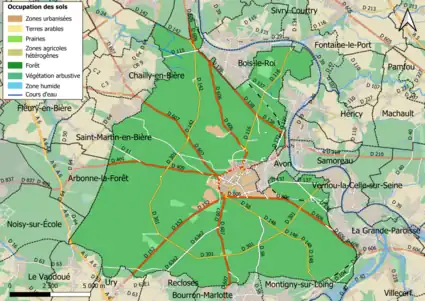

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (95,79 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (96,08 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (94,07 %), zones urbanisées (1,92 %), milieux à végétation arbusive et/ou herbacée[Note 10] (1,72 %), espaces verts artificialisés non agricoles (1,72 %), zones industrielles commercialisées et réseaux de communication (0,55 %), zones agricoles hétérogènes[Note 11] (< 0,5 %), terres arables (< 0,5 %)[54].

| Type d’occupation | 1990 | 2018 | Bilan | ||

|---|---|---|---|---|---|

| Territoires artificialisés (zones urbanisées, zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication, mines, décharges et chantiers, espaces verts artificialisés ou non agricoles) |

671,09 ha | 3,89 % | 721,40 ha | 4,18 % | 50,31 ha |

| Territoires agricoles (terres arables, cultures permanentes, prairies, zones agricoles hétérogènes) |

4,04 ha | 0,02 % | 4,17 ha | 0,02 % | 0,14 ha |

| Forêts et milieux semi-naturels (forêts, milieux à végétation arbustive et/ou herbacée, espaces ouverts sans ou avec peu de végétation) |

16 562,62 ha | 96,08 % | 16 512,17 ha | 95,79 % | −50,45 ha |

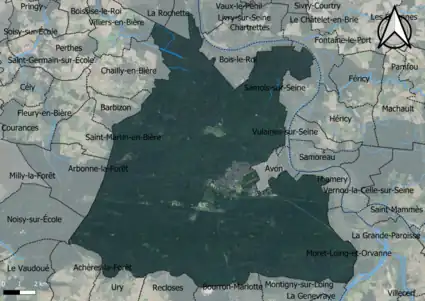

Parallèlement, L'Institut Paris Région, agence d'urbanisme de la région Île-de-France, a mis en place un inventaire numérique de l'occupation du sol de l'Île-de-France, dénommé le MOS (Mode d'occupation du sol), actualisé régulièrement depuis sa première édition en 1982. Réalisé à partir de photos aériennes, le Mos distingue les espaces naturels, agricoles et forestiers mais aussi les espaces urbains (habitat, infrastructures, équipements, activités économiques, etc.) selon une classification pouvant aller jusqu'à 81 postes, différente de celle de Corine Land Cover[55] - [56] - [Carte 2]. L'Institut met également à disposition des outils permettant de visualiser par photo aérienne l'évolution de l'occupation des sols de la commune entre 1949 et 2018[Carte 3].

Carte des infrastructures et de l'occupation des sols en 2018 (CLC) de la commune.

Carte orhophotogrammétrique de la commune.

Lieux-dits et écarts

La commune compte 199 lieux-dits administratifs[Note 12] répertoriés consultables ici[57].

Habitat et logement

En 2019, le nombre total de logements dans la commune était de 9 352, alors qu'il était de 8 924 en 2014 et de 9 132 en 2009[I 1].

Parmi ces logements, 84,1 % étaient des résidences principales, 4,2 % des résidences secondaires et 11,7 % des logements vacants. Ces logements étaient pour 24,9 % d'entre eux des maisons individuelles et pour 74,9 % des appartements[I 2].

Le tableau ci-dessous présente la typologie des logements à Fontainebleau en 2019 en comparaison avec celle de Seine-et-Marne et de la France entière. Une caractéristique marquante du parc de logements est ainsi une proportion de résidences secondaires et logements occasionnels (4,2 %) supérieure à celle du département (3 %) et à celle de la France entière (9,7 %). Concernant le statut d'occupation de ces logements, 40,1 % des habitants de la commune sont propriétaires de leur logement (40,3 % en 2014), contre 61,8 % pour la Seine-et-Marne et 57,5 pour la France entière[I 3].

Voies de communication

La ligne de chemin de fer de Paris à Marseille traverse l'extrémité est du territoire de la commune, du nord au sud-est.

Deux anciennes routes nationales historiques traversent le territoire de Fontainebleau et s'y croisent au centre de la commune (au rond-point de l'Obélisque) :

- la route nationale 6 (actuelle D 606), en provenance de La Rochette, au nord, et en direction de Moret-Loing-et-Orvanne, au sud-est ;

- la route nationale 7 (actuelle D 607), en provenance de Barbizon, au nord-ouest, et en direction de Bourron-Marlotte, au sud.

De nombreuses routes départementales relient Fontainebleau aux communes du département, dont, parmi les plus importantes :

- la D 116, en direction de Le Châtelet-en-Brie ;

- la D 138, en direction de Samois-sur-Seine ;

- la D 142, en direction de Pringy ;

- la D 148, en direction de Moret-Loing-Orvanne ;

- la D 152, en direction de Buthiers ;

- la D 210, en direction de Montigny-Lencoup ;

- la D 301, en direction de Champagne-sur-Seine ;

- la D 409, en direction de Arbonne-la-Forêt.

Les rues de Fontainebleau sont larges et bien percées. La principale artère, dénommée rue Grande s'étire sur 2 600 m de long. L'artère transversale, qui passe devant l'église et la mairie, s'étend sur 1 200 m.

Quelques places aèrent la ville : la place du Général-de-Gaulle, la place Napoléon-Bonaparte anciennement place Denecourt, où s'ouvre la grille du jardin de Diane, la place d'Armes, la place de Franklin-Roosevelt, la place de l'Étape-aux-Vins et la place de la République.

- Sélection de vues de différentes voies de communication dans Fontainebleau.

La ligne ferroviaire de Paris à Marseille dans la forêt de Fontainebleau.

La rue Grande, ancienne N 6 dans Fontainebleau.

Le rond-point de l'Obélisque, lieu de croisement de nombreuses routes départementales.

Depuis , la vitesse a été limitée à 30 km/h dans toutes les rues de la ville, sauf sur certains grands axes, dans un souci de sécurité routière et de promotion des modes actifs de déplacement (marche, vélo)[58].

Le territoire de la commune est traversé par le sentier de grande randonnée GR 1, entre Bois-le-Roi au nord-est et vers Noisy-sur-École à l'ouest.

Transports

De 1896 à 1953, Fontainebleau et son agglomération ont été desservies par le tramway de Fontainebleau. En ce qui concerne le transport ferroviaire, la ville est rattachée à la gare de Fontainebleau - Avon, située dans la commune voisine d'Avon et opérationnelle depuis le milieu du XIXe siècle : elle est desservie par les trains de la ligne R du Transilien effectuant les liaisons de Paris à Montereau et de Paris à Montargis. Malgré cette exclave informelle, la commune renferme tout de même deux arrêts ferroviaires du fait de son étendue à la forêt : la halte de Fontainebleau-Forêt et la gare de Thomery, situés respectivement au nord et au sud.

La gare de Fontainebleau - Avon.

La halte de Fontainebleau - Forêt.

La gare de Thomery.

Fontainebleau est desservie par plusieurs lignes de bus du réseau Transdev Île-de-France[59] - [60] :

| Ligne | Réseau | Terminus A | Terminus B |

|---|---|---|---|

| 1[61] | Transdev Vulaines | Fontainebleau | Avon |

| 3[61] | Transdev Vulaines | Fontainebleau | Avon |

| 4[61] | Transdev Vulaines | Fontainebleau | Avon |

| 8[61] | Transdev Vulaines | Fontainebleau | Avon |

| 43[61] | Transdev Vulaines | Fontainebleau | Sivry-Courtry |

| 45[61] | Transdev Vulaines | Fontainebleau | Chartrettes |

| 112[61] | Transdev Vulaines | Fontainebleau | Héricy |

| 7A[62] | Transdev Nemours | Fontainebleau | Saint-Pierre-lès-Nemours |

| 7B[62] | Transdev Nemours | Avon | Nemours |

| 34[62] | Transdev Nemours | Château-Landon | Melun |

| 202[62] | Transdev Nemours | Moret-Loing-et-Orvanne | Villemer |

| 20[63] | Transdev Saint-Fargeau-Ponthierry | Avon | Soisy-sur-École |

| 21[63] | Transdev Saint-Fargeau-Ponthierry | Avon | Villiers-en-Bière |

| 23[63] | Transdev Saint-Fargeau-Ponthierry | Avon | Saint-Fargeau-Ponthierry |

| 208[64] | Transdev Interval | Fontainebleau | Montereau-Fault-Yonne |

| 210[64] | Transdev Interval | Avon | Vernou-la-Celle-sur-Seine |

Toponymie

Fontainebleau est attesté sous les formes latinisées Fons Bleaudi, Fons Bliaudi, Fons Blaadi du XIIe et XIIIe siècles, Fontem blahaud en 1137, Fontaine belle eau au XVIe (étymologie populaire)[65], Fontainebleau ou autrement Fontaine belle eau en 1630[65], puis sous la latinisation fantaisiste Fons Bellaqueus au XVIIe siècle, à l'origine du gentilé Bellifontain.

Il s'agit d'un composé médiéval en Fontaine- « source, ruisseau », terme issu du gallo-roman FONTANA, suivi du nom de personne germanique Blitwald[66].

Au cours de la Révolution française, la commune porte les noms de Fontaine-la-Montagne et de Fontaine-le-Vallon[67].

Histoire

En 2012, un village gaulois qui daterait d'entre trente et deux-cent-cinquante ans avant notre ère est mis au jour lors de l'entretien d'une des places du château de Fontainebleau[68], l'occupation du site se poursuivant au moins jusqu'après l'époque carolingienne, mais la première mention du château lui-même date de 1137 : il s'agit alors d'un château fort utilisé comme rendez-vous de chasse en forêt de « Bieria »[69] (c'est ainsi qu'était nommée la forêt de Fontainebleau, peut-être du IXe siècle jusqu'à une époque récente – Jean-Baptiste Colbert utilisa encore ce nom dans un document daté de 1664[70] – parce qu'une bande de guerriers danois menée par un certain « Bier » y séjourna, commettant des exactions dans la région, peut-être pendant ou après le quatrième siège de Paris par les vikings, en 885-887).

Une chapelle est intégrée au château-fort et consacrée en 1169 par Thomas Becket, archevêque de Canterbury, alors en exil en France.

Saint Louis, qui apprécie beaucoup le lieu, l'appelle « ses déserts », fait construire à côté du château-fort un couvent-hôpital, tenu par des moines.

Philippe le Bel naît au château en 1268 et y meurt en 1314.

Philippe VI y scelle un traité avec Jean Ier de Bohême : ce dernier, honorant le contrat, combat les Anglais à la bataille de Crécy, et y perd la vie.

Toutefois, le lieu ne fut guère qu'un hameau jusqu'en 1528, date à laquelle François Ier, de retour en France après avoir passé une année en captivité en Espagne (après sa défaite à Pavie en 1525), décide d'y construire un palais inspiré de ceux qu'il a vu en Italie, et fait appel à des artistes italiens de renom : le château-fort disparaît – il en reste le donjon, remanié, massive construction de forme carrée, qui borde la « Cour ovale ».

La ville – ainsi qu'Avon – tira bien vite parti des visites répétées de la Cour et des rois, accueillant rapidement restaurants et auberges dont les chambres sont louées à prix d'or.

Lorsque la Cour n'est pas à Fontainebleau, la ville continue de vivre grâce à des travaux constants d'embellissement, du château et de la cité : ouvriers et artistes y vivent toute l'année.

Après François Ier, un autre de ses grands bienfaiteurs fut Henri IV : à partir de 1594 il y séjourna chaque année, faisant embellir et agrandir le château, creuser le grand canal, tracer des routes et des sentiers dans la forêt pour faciliter les déplacements, surtout lors des journées de chasses…

Le futur François II naît à Fontainebleau en 1544, le futur Henri III en 1551, le futur Louis XIII en 1601, ainsi que plusieurs princesses et hauts personnages, dont Louis Victoire Lux de Montmorin-Saint-Hérem, qui finira assassiné à Paris lors des massacres de septembre en 1792.

La ville fit les délices d'Élisabeth-Charlotte de Bavière – la Princesse Palatine –, et comptait près de 7 000 habitants au XVIIe siècle. Elle abrite alors une trentaine d'hôtels particuliers bâtis pour de grands seigneurs, à l'exemple de celui du « Grand Ferrare » – dont il ne reste aujourd'hui que le portail d'entrée –, résidence d'Hippolyte d'Este.

En 1661, un cheval emballé renversa et traîna sur plusieurs dizaines de mètres et à vive allure son cavalier, un de ses pieds pris dans un étrier. Le sieur Dauberon invoqua Notre-Dame, son cheval s'arrêta net. En 1690 une première chapelle est bâtie sur le lieu du miracle – nommée « Notre-Dame de Bon Secours », un pèlerinage annuel y est instauré –, rasée en 1793 par des révolutionnaires, rebâtie en 1821 à l'initiative de Marie-Thérèse de France[71]. Le pèlerinage existe toujours[72].

Le , Louis XIV signe l'édit de Fontainebleau, plus connu sous la désignation de « révocation de l'édit de Nantes », qui poussa à l'exil de nombreux protestants, mais mis fin à de constantes tensions dans le royaume entre catholiques et réformés.

Il fit aussi réaliser un ensemble exceptionnel de bassins et jets d'eau, dont il ne reste que de vagues traces, dans la « grande prairie » qui longe en partie le « grand canal »[73].

Le , Louis XV et Marie Leszczynska se marient au château.

Les habitants ayant toujours bénéficié de la royauté, qui les fit s'enrichir, la Révolution n'a pas laissé ici de souvenirs notables, excepté la destruction de la chapelle.

L'Empire va réveiller cette ville assoupie : Napoléon Ier s'installe au château et le fait rénover. De vieux hôtels particuliers sont restaurés aussi, et certains sont transformés en hôtels de tourisme, comme « l'Aigle Noir ». Des casernes sont bâties pour abriter les régiments de hussards de la Garde impériale, et est également créée une école militaire, qui sera ensuite délocalisée à Saint-Cyr-l'École puis à Coëtquidant (Guer).

Le , Manuel Godoy, chancelier du roi d'Espagne Charles IV, et Napoléon signent le traité de Fontainebleau, qui autorise le passage des troupes françaises par le territoire espagnol afin d'envahir le Portugal.

Le , le pape Pie VII arrive au château : il excommunia l'empereur le , fut arrêté dans la nuit du 5 au et placé sous surveillance à Savone, avant d'être conduit à Fontainebleau. Il est accompagné du médecin- chirurgien Balthazard Claraz, et resta volontairement enfermé les dix-neuf mois que dura sa captivité : du au le pape n'est jamais sorti de son appartement.

Le , Napoléon, peu après sa première abdication, fait ses adieux à sa garde, — les célèbres grognards —, dans la cour du Cheval blanc – devenue depuis « Cour des Adieux » – : le moment fut, selon les témoins, très émouvant. Deux enfants de la ville le suivront lors de ses deux exils : Les frères Archambault[74] - [75].

Après la chute du Premier Empire, le château fut encore habité en pointillés par Napoléon III, de 1856 à 1869 : les 15 et il y accueille le prince royal de Prusse, futur Guillaume Ier[76].

En 1845 est bâtie en ville une prison, qui fermera en .

Au total, 34 souverains, de Louis VI le Gros à Napoléon III, ont séjourné à Fontainebleau au cours de sept siècles. Du XVIe au XVIIIe siècle, tous les rois, de François Ier à Louis XV, y ont effectué des travaux importants (démolition – reconstruction – agrandissement – embellissement) d'où le caractère un peu « hétérogène », mais néanmoins harmonieux, de l'architecture du château.

Aujourd'hui, la ville et son château sont visités toute l'année par des touristes venus du monde entier…

Du au fut organisé à Fontainebleau un grand concours national de manœuvres de pompes à incendie avec manœuvres d'ambulances et de secours aux blessés. Ce concours a attiré 140 compagnies. À cette occasion avait lieu l'assemblée générale de l'Union départementale des Sapeurs-Pompiers de Seine-et-Marne[77].

Le , le roi Alphonse XIII d'Espagne est en visite officielle à Paris. Il est reçu à Fontainebleau par le président de la République, Raymond Poincaré qui lui fait notamment visiter le château. Le roi, sans abdiquer, s’exile en France et arrive dans la commune voisine d'Avon avec sa famille et s’installe à l’Hôtel « Le Savoy »[78] - [79] - [80].

En juillet et , la ville accueille une conférence franco-vietnamienne ayant pour but de trouver une solution au conflit indochinois qui vient de commencer. Les pourparlers se soldent par un échec.

Le 5 octobre 1948, l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) est créée à Fontainebleau. Il s'agit de la première union de protection de l'environnement établie à l'échelle mondiale[81].

Fontainebleau, fidèle à sa tradition militaire, resta longtemps une ville de garnison : elle fut le siège de l'état-major des forces alliées en Centre-Europe (Allied Force Centre, AFCENT), des forces terrestres (LANDCENT) et forces aériennes (AIRCENT) de l'OTAN de 1949 à 1967.

La ville accueille actuellement une grande école d’affaires qui lui donne une renommée internationale : l’INSEAD, ainsi qu'une annexe de l'École des mines de Paris.

Politique et administration

La commune est une sous-préfecture depuis 1879 et un chef-lieu de canton de l'arrondissement de Melun.

Rattachements administratifs

La commune est le chef-lieu de l'arrondissement de Fontainebleau du département de la Seine-et-Marne.

Elle était depuis 1793 le chef-lieu du canton de Fontainebleau[67]. Dans le cadre du redécoupage cantonal de 2014 en France, cette circonscription administrative territoriale a disparu, et le canton n'est plus qu'une circonscription électorale.

Rattachements électoraux

Pour les élections départementales, la commune est le bureau centralisateur depuis 2014 d'un nouveau canton de Fontainebleau.

Pour l'élection des députés, elle fait partie de la deuxième circonscription de Seine-et-Marne.

Intercommunalité

Fontainebleau était le siège de la communauté de communes du pays de Fontainebleau, un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre créé fin 2000 et auquel la commune avait transféré un certain nombre de ses compétences, dans les conditions déterminées par le code général des collectivités territoriales.

Dans le cadre des dispositions de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août 2015, qui prévoit que les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre doivent avoir un minimum de 15 000 habitants, cette intercommunalité a fusionné avec sa voisine pour former, le , la communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau dont la commune est désormais le siège.

Tendances politiques et résultats

La ville est très largement ancrée à droite, cette orientation se manifestant tant au niveau national et européen qu'au niveau local et régional. Par ailleurs, l'abstention y est régulièrement inférieure à la moyenne nationale.

À l’élection présidentielle de 2002, les Bellifontains ont placé Jacques Chirac en tête au premier tour avec 27,82 % des suffrages exprimés suivi de Jean-Marie Le Pen qui obtient un score de 15,39 %, Lionel Jospin arrivant en troisième position avec 12,07 % des voix. Au second tour, les électeurs se sont portés à 83,51 % pour Jacques Chirac contre 16,49 % pour Jean-Marie Le Pen[82]. Lors de l'élection présidentielle de 2012, les électeurs ont voté au second tour à 61,41 % pour Nicolas Sarkozy contre 38,59 % pour François Hollande, soit plus de dix points de plus pour le candidat de l'UMP que la moyenne nationale qui lui donnait 48,36 % des suffrages[83].

Les scrutins européens voient également la droite arriver en tête à Fontainebleau. Aux élections européennes de 2014, c'est la liste UMP conduite par Alain Lamassoure qui est arrivée à en tête avec 27,48 % des suffrages suivie par la liste Front national d'Aymeric Chauprade avec 18,26 % des voix. La liste UDI-MoDem de Marielle de Sarnez se place en troisième position à Fontainebleau tandis que la première liste de gauche arrive en quatrième position seulement avec moins de 10 % des suffrages (liste PS conduite par Pervenche Berès)[84].

Lors du second tour des élections municipales de 2014 en Seine-et-Marne, la liste DVD menée par le maire sortant Frédéric Valletoux obtient la majorité des suffrages exprimés, avec 2 619 voix (45,77 %, 25 conseillers municipaux élus dont 10 communautaires), devançant les listes menées respectivement par[85] :

- Richard Duvauchelle (UMP, 2 282 voix, 39,88 %, 6 conseillers municipaux élus dont 3 communautaires) ;

- Roseline Sarkissian (DVG, 821 voix, 14,34 %, 2 conseillers municipaux élus dont 1 communautaire).

Lors de ce scrutin, 41,61 % des électeurs se sont abstenus.

Lors du second tour des élections municipales de 2020 en Seine-et-Marne, la liste LaRem menée par le maire sortant Frédéric Valletoux obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, avec 2 348 voix (60,37 %, 27 conseillers municipaux élus dont 10 communautaires), devançant très largement la liste LR menée par Cédric Thoma, qui a recueilli 1 541 voix (39,62 %, 6 conseillers municipaux élus dont 2 communautaires).

Lors de ce scrutin marqué par la pandémie de Covid-19 en France, 60,72 % des électeurs se sont abstenus[86].

Liste des maires

Instances judiciaires et administratives

Fontainebleau est le siège du tribunal de grande instance ayant sa juridiction sur les cantons de Fontainebleau, Nemours et Montereau-Fault-Yonne. La commune était également le siège des Archives nationales contemporaines françaises, qui incluait aussi les archives électroniques, mais le site fermera en 2021 pour cause d'effondrement[95].

La ville possédait aussi une prison aménagée depuis 1995 en musée national des prisons[96]. Mais celui-ci ferme définitivement en 2010, le bâtiment vendu pour être réhabilité en appartements et ses collections sont parties à l’École nationale d'administration pénitentiaire à Agen[97].

Jumelages

| Ville | Pays | Période | ||

|---|---|---|---|---|

| Alba Iulia[98] | Roumanie | depuis le | ||

| borough londonien de Richmond upon Thames[99] | Royaume-Uni | depuis | ||

| Constance[99] - [100] | Allemagne | depuis le | ||

| Lodi[99] | Italie | depuis | ||

| Siem Reap[99] | Cambodge | depuis le | ||

| Sintra[99] | Portugal | depuis le | ||

Constance étant également jumelée à Richmond depuis 1983 et Lodi depuis 2011, Fontainebleau connaît ainsi deux cas de jumelages tripartites.

Constance

Constance est une ville de 85 000 habitants située au sud de l'Allemagne. À la frontière avec la Suisse et près des Alpes, elle s'ouvre sur le lac du même nom.

C'est sous l'inspiration de l'homologue allemand que la Ville de Fontainebleau a établi une zone piétonne dans le centre-ville, devenant une des pionnières en France[101].

En , dans le cadre du 50e anniversaire du jumelage, la Ville de Fontaniebleau offre une copie d'une des sculptures de chiens de la fontaine de Diane du château à Constance qui l'installe dans la cour de son hôtel de ville[102]. D'autres symboles de ce jumelage peuvent être cités : l'une des voies de Fontainebleau est nommée boulevard de Constance (où est situé l'INSEAD), réciproquement trouve-t-on l'allée de Fontainebleau (allemand : Fontainebleau-Allee) dans la ville allemande[103] - [104]. À cela peut-être ajouté un ferry sur le lac de Constance baptisé Fontainebleau[105].

Sculpture du chien bellifontain, à Constance.

Sculpture du chien bellifontain, à Constance. Ferry Fontainebleau.

Ferry Fontainebleau.

Sintra

Sintra est ville de 378 000 habitants (deuxième municipalité la plus peuplée du pays) située sur la côte ouest du Portugal, près de la capitale Lisbonne. La ville est inscrite à l'UNESCO et partage un cadre historique et culturelle ainsi qu'une tradition équestre.

Le jumelage est officialisé le . Une nouvelle section internationale lusophone dans les écoles est créée à Fontainebleau[106].

Population et société

Démographie

Les habitants sont appelés les Bellifontains[107] (par étymologie incorrecte, c'est-à-dire étymologie populaire), bien que le gentilé historique des habitants de Fontainebleau soit Fontainebleaudiens[108].

Population : de 15 000 habitants (2016), 34 000 pour l'agglomération qui comprend principalement Avon, ville « jumelle » où se trouve en particulier la gare. La population de Fontainebleau est stable depuis la fin de XIXe siècle même si celle de l'agglomération, et notamment d'Avon, a considérablement augmenté.

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de plus de 10 000 habitants les recensements ont lieu chaque année à la suite d'une enquête par sondage auprès d'un échantillon d'adresses représentant 8 % de leurs logements, contrairement aux autres communes qui ont un recensement réel tous les cinq ans[109] - [Note 13].

En 2020, la commune comptait 15 903 habitants[Note 14], en augmentation de 8,65 % par rapport à 2014 (Seine-et-Marne : +3,69 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Écoles primaires

- école primaire internationale Léonard-de-Vinci (disparition prévue pour la rentrée 2024[111]) ;

- école primaire Paul-Jozon ;

- école primaire Saint-Merry ;

- école primaire Lagorsse ;

- école du Bréau ;

- école Sainte-Marie (école privée) ;

- école Saint-Louis, anciennement Cours Branger (école privée) ;

- centre actif bilingue (école privée).

Collèges

- collège International ;

- collège Lucien-Cézard ;

- collège Jeanne-d’Arc-Saint-Aspais (collège privé).

Lycées

- lycée François-Couperin ;

- lycée international François-Ier ;

- lycée Jeanne-d’Arc-Saint-Aspais (lycée privé) ;

- lycée technique professionnel privé Blanche-de-Castille.

Enseignement supérieur

- École de gendarmerie de Fontainebleau ;

- École nationale supérieure des mines de Paris (Centre de recherche et ISIGE) ;

- Institut européen d'administration des affaires (INSEAD) ;

- IUT Sénart Fontainebleau (Informatique/GEA/TC) ;

- Université Paris-Cité (station d'écologie forestière) ;

- classes préparatoires aux grandes écoles (MPSI, PCSI, MP, PSI, PC et BCPST) du lycée François-Ier ;

- classes préparatoires aux grandes écoles (ECE 1re et 2e années) du lycée François-Couperin.

Manifestations culturelles et festivités

Les établissements de la ville et du château sont le terrain de plusieurs festivals annuels. On y compte le festival de l'histoire de l'art organisé depuis 2011 en mai-juin, le festival Série Series (qui réunit des créateurs de séries européennes) organisé depuis 2012 en juin-juillet ou encore le festival Django Reinhardt déplacé de Samois-sur-Seine au parc du château depuis 2017. À ceux-là, peut-on ajouter Les Naturiales dédiées au printemps et à la découverte de la biodiversité et ayant principalement lieu sur la place de la République en mai.

La fête patronale est celle de la Saint-Louis, chaque fin d’août. Elle a été un moment de célébrations musicales et surtout d’un feu d'artifice annuel, sa célébration se cantonnant de nos jours à cette dernière tradition[112] - [113]. Celui de 2019, par exemple, est tiré à 22 h dans le parc du château pendant 25 minutes pour un budget de 40 000 euros et rendu gratuit pour un public estimé à 25 000 personnes[113].

La fête nationale du est souvent l’occasion de célébrations solennelles et d’autres festivités. Ainsi, peut-on noter dans les années 1930, par exemple, sur plusieurs jours, des revues de troupes, des illuminations de l’hôtel de ville, des encouragements à pavoiser et illuminer les façades tout comme des actions caritatives, des concerts ainsi que des compétitions sportives[114] - [115]. Au XXIe siècle, la Ville organise généralement le un défilé dans la rue Grande auquel succèdent une cérémonie de récompense scolaire ainsi qu’un pique-nique et un bal sur la place de la République[116] - [117].

Santé

Fontainebleau est le siège du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne et dispose également d'une clinique, la polyclinique de la Forêt. La ville possède en outre un centre d'imagerie médicale. Plusieurs maisons de retraites médicalisées se trouvent également à Fontainebleau comme de nombreux médecins et professions paramédicales.

Sports

Le sport équestre se développe à Fontainebleau avec notamment l'hippodrome de la Solle et le Grand Parquet. La multiplicité de ces installations et événements vaut par ailleurs à la ville le surnom de « capitale du cheval » (disputé avec Chantilly)[118] - [119]. Pour ce qui est du football, deux clubs revendiquent une identité bellifontaine : le Racing Club du Pays de Fontainebleau ainsi que le Club sportif et culturel des Portugais de Fontainebleau (ce dernier ayant début la carrière de Lilian Thuram).

Médias

De nos jours, les informations sur la commune sont couverts par La République de Seine-et-Marne et Le Parisien. Autrefois, un hebdomadaire plus local est paru de 1840 à 1944 : L'Abeille de Fontainebleau.

Cultes

On note, outre la présence de l'église paroissiale catholique (l'église Saint-Louis dans le centre-ville), celle d'un temple réformé et celle d'une synagogue.

Économie

Fontainebleau est une ville relativement touristique — en 2011, 450 000 personnes ont visité le château et environ 13 millions la forêt — mais ne parvient pas à retenir ses visiteurs pour des séjours de courte durée. La ville abrite aussi le musée national des Prisons (fermé depuis 2010) et un musée municipal principalement consacré aux uniformes et armes des soldats du Premier et Second Empire.

Elle attire également une population universitaire, largement étrangère, qui vient étudier, enseigner et travailler à l'INSEAD, une des meilleures école de management en France et dans le monde[120]. L'ESIGETEL (École supérieure d'ingénieurs en informatique et génie des télécommunications) créée en 1986 y était également installée, près du Port de Valvins, jusqu'à l'été 2012, où elle se déplace pour Villejuif. C'est une école de la Chambre de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne. L'UPEC est également présente à Fontainebleau, dans le cadre de l'IUT Sénart Fontainebleau, lequel compte trois départements d'enseignement supérieur (Gestion des Entreprises ; Informatique ; Techniques de commercialisation), comme l'Université de Paris avec sa station de biologie végétale et d'écologie forestière (station expérimentale, fondée à la fin du XIXe siècle par le célèbre botaniste Gaston Bonnier).

Hormis les commerces de proximité et de loisirs et les professions libérales, l'activité économique de Fontainebleau est assez restreinte. Celle-ci pourrait connaître un nouveau développement en fonction de la réussite des reconversions des importantes casernes désaffectées que compte la ville et qui offrent une possibilité d'agrandissement de l'espace urbain inespérée pour une ville entourée de forêts.

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

Château

Fontainebleau abrite un très célèbre château royal, le second plus grand château de France derrière celui de Versailles. Forteresse mentionnée pour la première fois en 1137, il est agrandi par Saint Louis, qui aime y prendre le « déduit de chasse » et qui y ajoute aussi un couvent-hôpital. Louis XIV y révoqua l'édit de Nantes par l'édit de Fontainebleau le . C'est dans la cour (appelée depuis Cour des Adieux), devant le château, que l'empereur Napoléon Ier abdiqua devant sa Garde impériale en 1814.

Forêt

La forêt est réputée pour la diversité de ses espèces et de son relief ainsi que par sa taille (15 000 ha pour la forêt dite domaniale et 25 000 ha pour l'ensemble du massif).

Patrimoine religieux

L'édifice religieux principal se trouve être l'église Saint-Louis, établie au XVIIe siècle puis restauré et agrandi en 1868[121]. Plus au nord, la chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours et la chapelle du Carmel, toutes deux du XIXe siècle, viennent s'ajouter à cet ensemble catholique au sein de la ville. La forêt renferme, quant à elle, le prieuré Notre-Dame de Franchard. Également et de rôle connexe, le bâtiment de la Mission dépendant de la paroisse est situé à côté de l'église.

D'autres cultes ont également leur édifice dans le centre-ville : le temple protestant (de l'Église protestante unie) et la synagogue (judaïsme). Cette dernière, inaugurée en 1965, est bâtie sur le lieu d'un premier temple israélite élevé en 1856, lequel a été profané puis incendié en 1941, sous l'Occupation.

Patrimoine civil

Le patrimoine civil se concentre essentiellement dans la rue Grande : on y retrouve notamment l'hôtel de ville, élevé en 1864 puis agrandi dans les années 1960 ; le palais de justice, ancien hôtel des Fermes ; l'hôtel des Postes, élevé en 1893 sur les plans de Jean Boussard.

Patrimoine bancaire et commercial

Édifice conçu pour son institution, l'hôtel de la Caisse d'épargne a été élevé en 1892 sur les plans d'Octave Courtois-Suffit (devenu un temps une galerie d'art contemporain au XXIe siècle). L'hôtel de la Banque de France dans la rue Grande a quant à lui d'abord été une sorte d'hôtel particulier entre autres habité par un sénateur pendant plusieurs années ; la Banque de France y installe sa succursale de 1910 à 2004. En face de l'église et de l'hôtel de ville se dresse l'immeuble des Nouvelles Galeries : élevé au début du XXe siècle dans une perspective à la fois commerciale et résidentielle, sa structure imite celle des galeries parisiennes et complète le patrimoine plus contemporain du centre-ville.

Patrimoine funéraire

Le premier cimetière de la ville a été celui des Mathurins, avant le XVIIe siècle. Le bourg a par la suite connu le cimetière de la rue des Petits-Champs jusqu'à la Révolution. De nos jours, Fontainebleau compte un cimetière principal et un cimetière juif plus petit et en retrait, tous deux en lisière de la forêt. Le cimetière principal, celui anciennement dénommé « du Mont-Pierreux », est un lieu fréquenté par les touristes intéressés par son aspect historique et stylistique, ses plus vieilles tombes datant du début du XIXe siècle. Certaines personnalités ayant contribué au développement de la ville y sont inhumées, telles que les deux célèbres « sylvains » Claude François Denecourt et Charles Colinet, ou encore l'architecte renommé Henri Labrouste dans le tombeau familial. Un grand nombre de soldats morts durant les deux guerres mondiales, dont des membres des forces militaires du Commonwealth, reposent dans une division réservée en aval.

Patrimoine monumental et mémoriel

À la sortie sud-ouest de la ville, l'obélisque dit « de Marie-Antoinette » trône au centre d'un carrefour routier : il est élevé en 1786 par de Cheyssac, grand maître des Eaux et Forêts, en l'honneur de Marie-Antoinette et de ses enfants. En outre, jadis, place Denecourt « aujourd'hui Napoléon-Bonaparte », le monument à Rosa Bonheur se caractérisait par « un taureau en bronze œuvre de la grande artiste même, sur un socle avec quatre bas-reliefs représentant son portrait et trois de ses tableaux »[122] ; ce monument, inauguré en 1901, n'existe plus puisque fondu sous le régime de Vichy dans le cadre de la mobilisation des métaux non ferreux.

Jouxtant le cimetière de la ville, le monument aux morts est le cadre des commémorations des guerres du XXe siècle. Dans la forêt, le monument à Georges Mandel marque le lieu de l'assassinat de l'homme politique et résistant en 1944. Quant au monument aux morts de l'artillerie et du train, celui-ci a trôné dans la cour du quartier des Héronnières de 1925 à 2004 avant d'être transféré à Draguignan.

Hôtels particuliers et villas

Dans la rue Saint-Honoré, on compte notamment l’hôtel de Bellune (no 4), l’hôtel de Polignac (no 23), l’hôtel de Conti (no 27), l’hôtel d'Aligre (no 29) ou encore la villa Lavaurs (no 88) plus récente. Sur un autre axe, le boulevard Magenta, peut-on trouver l’hôtel du Tambour (no 27) ainsi que l’hôtel de Pompadour. Ce dernier pavillon est construit par Gabriel pour la maîtresse du roi Louis XV ; elle avait aussi fait aménager un jardin botanique et une ménagerie pour distraire le roi de sa mélancolie. Enfin, dans le centre-ville s'inscrivent l’hôtel de l'Aigle Noir (place Napoléon-Bonaparte) et l’hôtel d'Albret (place d'Armes).

Musées

Autrefois installé dans la villa Lavaurs, le musée napoléonien d'art et d'histoire militaires est le troisième musée de France par l'importance et la qualité de ses collections dans sa thématique. Il a présenté en huit salles des collections d'armes et d'uniformes remontant au XVIe siècle ; certaines pièces furent données au musée par l'Impératrice Eugénie. Également disparu, le musée d'Art figuratif contemporain rassemblé des œuvres de peintres contemporains à l'hôtel Stucken.

Cavalerie

Fontainebleau, capitale du cheval et ville équestre, est dotée d'installations équestres prestigieuses comme :

- le Centre sportif d'équitation militaire (CSEM) : installé dans les anciennes écuries du château, ce centre forme les cavaliers et les chevaux militaires pour l'instruction et la compétition ;

- le Grand Parquet et le terrain de la Salamandre (propriété militaire) : cet espace accueille notamment la Grande Semaine de l'élevage ou le Concours complet international de Fontainebleau ;

- l'hippodrome de Fontainebleau de la Solle ;

- d'autres centres équestres.

C'est à Bois-le-Roi, commune proche de Fontainebleau, qu'eut lieu en 1776, la première course de chevaux sur le mode anglais, au lieu-dit de Sermaise. Le premier essai remporta un grand succès mondain, inauguré par le roi Louis XVI et la reine Marie-Antoinette d'Autriche. Le comte d'Artois y fit courir un magnifique pur sang.

Le choix de la vallée de la Solle fut déterminé en 1852 par les chasseurs de la Garde. En effet, ceux-ci en garnison à Fontainebleau avaient déboisé cet espace pour l'utiliser comme terrain de manœuvre.

Après leur départ, des jeunes y organisaient des courses dans une ambiance familiale. Le site étant idéal pour les courses de chevaux, il fut décidé d'y construire un hippodrome. Ce fut fait en 1862 où il fut inauguré par le couple impérial.

Gastronomie

Il existe un fromage traditionnel nommé le fontainebleau[123]. Il s'agit essentiellement d'une texture à base de crème fraîche ou de fromage blanc frais de lait de vache et de crème fouettée.

Une entreprise locavore, baptisée « La Gâtinerie », est implantée au no 80 de la rue de France. Le projet vise la production de légumes, de fruits, de fromage en provenance de communes du sud Seine-et-Marne et de communes voisines d'Essonne. Par ailleurs, l'entreprise reçoit le trophée de la réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais en 2016[124].

Fontainebleau et le cinéma

De nombreux films ont été tournés à Fontainebleau[125] : au château (voir château de Fontainebleau), dans la forêt (voir forêt de Fontainebleau), dans la prison-musée :

- 2002 : Moi César, 10 ans ½, 1m39 de Richard Berry.

- 2005 : Marie Besnard, l'empoisonneuse de Christian Faure.

et en ville :

- 1914 : Ursule Mirouët de Daniel Riche (rue de France)

- 1926 : Titi Ier, roi des gosses de René Leprince (hôtel du Cadran Bleu)

- 1933 : L'Homme à l'Hispano de Jean Epstein

- 1938 : La Marseillaise de Jean Renoir (place d'Armes)

- 1938 : Le jour se lève de Marcel Carné (hôtel de l'Aigle Noir)

- 1941 : Madame Sans-Gêne de Roger Richebé (hôtel de l'Aigle Noir)

- 1941 : Nous les gosses de Louis Daquin

- 1946 : Les Eaux troubles de Henri Calef (rue des Sablons)

- 1948 : Le Colonel Durand de René Chanas

- 1950 : La Passante de Henri Calef (rue de France)

- 1950 : Olivia de Jacqueline Audry (carrefour du Bas-Bréau)

- 1953 : Tambour battant de Georges Combret

- 1953 : La Pocharde de Georges Combret

- 1968 : Trois filles vers le soleil de Claude Mulot (50 rue Béranger)

- 1968 : Bye bye, Barbara de Michel Deville (hôtel de l'Aigle Noir)

- 1972 : Les Zozos de Pascal Thomas (lycée François Ier)

- 1974 : Paul Gauguin de Roger Pigaut (ancien hôtel de Launoy)

- 1977 : Coup de tête de Jean-Jacques Annaud (rue Grande, hôtel Napoléon)

- 1979 : Jean Jaurès : vie et mort d'un socialiste d'Ange Casta (ancien hôtel de Launoy)

- 1979 : Celles qu'on n'a pas eues de Pascal Thomas

- 1981 : Tourgueniev d'Alain Jomy (ancien hôtel de Launoy)

- 1983 : S.O.S. Charlots de Jean-Paul Jaud

- 1984 : Tristesse et Beauté de Joy Fleury (hôtel de l'Aigle Noir)

- 1986 : Tandem de Patrice Leconte (hôtel Napoléon)

- 1988 : La Légende du saint buveur d'Ermanno Olmi (gare, route des Cascades)

- 1988 : Itinéraire d'un enfant gâté de Claude Lelouch (rue Royale)

- 1988 : La Révolution française (The French Revolution) de Robert Enrico et Richard T. Heffron (route de Melun)

- 1990 : Lacenaire de Francis Girod

- 1990 : Le Squale de Claude Boissol (gare, rue Royale, hôtel de Londres)

- 1990 : La Pagaille de Pascal Thomas (hôtel de l'Aigle Noir)

- 1991 : Ma vie est un enfer de Josiane Balasko (dernière scène)

- 1997 : Qui mange qui ? de Dominique Tabuteau

- 2000 : Les Misérables de Josée Dayan (ancien hôtel de Launoy)

- 2007 : La Clef de Guillaume Nicloux (rue Saint-Merry, hôtel de l'Aigle Noir)

- 2007 : Les Femmes de l'ombre de Jean-Paul Salomé

- 2007 : Parlez-moi de la pluie d'Agnès Jaoui (hôtel de l'Aigle Noir)

- 2020 : Le Lion de Ludovic Colbeau-Justin (boulevard Maréchal-Foch)[126] - [127]

Souverains, souveraines et présidents français

- Louis IX (1214-1270) qui fit agrandir le château fort d'origine.

- Philippe IV le Bel (1268-1314), né et mort à Fontainebleau, roi de 1285 à 1314.

- François II (1544-1560), né à Fontainebleau, roi de 1559 à 1560.

- Henri III (1551-1589), né à Fontainebleau, frère du précédent, roi de 1574 à 1589.

- Louis XIII, dit le Juste (1601-1643), né à Fontainebleau, roi de 1610 à 1643.

- Napoléon Ier (1769-1821), empereur des français de 1804 à 1814, séjourna souvent à Fontainebleau et y abdiqua.

- Napoléon III (président de la République française sous le nom de Louis-Napoléon Bonaparte) y passait l'été avec la cour.

Artistes

- Pierre Gobert (1622-1744), peintre français

- Alexandre-Gabriel Decamps (1803-1860), peintre romantique français, mort à Fontainebleau.

- Antoine Samuel Adam-Salomon (1818-1881), sculpteur et photographe, a vécu et a été inhumé à Fontainebleau.

- Pierre-Charles Comte (1823-1895), peintre français mort à Fontainebleau.

- Gustave Doyen (1836-1923), peintre français mort à Fontainebleau.

- Léon Gouvenin (1840-1913), architecte français, né, ayant vécu, mort et ayant réalisé plusieurs édifices à Fontainebleau.

- Paul Tavernier (1852-1943), peintre français mort à Fontainebleau.

- Amédée Joyau (1872-1913), a vécu et est mort dans cette ville.

- Henri Sauvard (1880-1973), peintre, né à Fontainebleau.

- Mécislas Golberg (1869-1907), poète, dramaturge et critique d'art, mort à Fontainebleau.

- Gabriel Fournier (1893-1963), artiste peintre, a vécu et est mort à Fontainebleau.

- Pascal Lecocq (né en 1958), artiste peintre, né à Fontainebleau.

- Lewis Trondheim, (né en 1964), scénariste et dessinateur de bandes dessinées.

- Alfred Georges Regner (1902-1987), peintre graveur.

- Antony Damien (1858-1943), post-impressionniste disciple d'Alfred Sisley, mort à Fontainebleau.

- Charlotte Rampling (née en 1946), actrice ayant vécu à Fontainebleau.

- Stéphane Wrembel, guitariste auteur, compositeur et interprète, il a notamment fait les musiques de Woody Allen Minuit à Paris et Vicky Cristina Barcelona.

- Jean-Albert Lièvre (né en 1961), auteur réalisateur français, né à Fontainebleau, élève en pension à Saint-Aspais.

- Louis Stanislas Renoult (né en 1972), chanteur, né à Fontainebleau.

- Mark Maggiori (né en 1977), chanteur du groupe de nu metal belifontain Pleymo, né à Fontainebleau.

- The Pollen, groupe de rock des années 1980.

- Régis Pasquier (né en 1945), violoniste français, né à Fontainebleau.

- François-Éric Gendron (né en 1954), acteur français, né à Fontainebleau.

Autres personnalités liées à la commune

- Pierre Dan (vers 1580-1649), trinitaire et chroniqueur historique, inhumé à Fontainebleau.

- Pierre Jacques du Bousquet d'Argence (1765-1823), général de brigade de la Révolution et de l'Empire.

- Claude Augé (1854-1924), pédagogue, éditeur et lexicographe, mort à Fontainebleau.

- Raoul Anglès (1887-1967), homme politique, né à Fontainebleau.

- Pierre Bourgoin (1912-1966), Compagnon de la Libération, né à Fontainebleau.

- Jacques-Joseph Champollion (1778-1867), archéologue français, mort à Fontainebleau.

- Charles Constant (1846-1918), avocat français et historien local, né à Fontainebleau.

- Claude François Denecourt (1788-1875), vétéran de l'armée napoléonienne et créateur des sentiers touristiques forestiers du même nom, mort à Fontainebleau.

- Patrick Devedjian (1944-2020), ancien ministre, député, maire, président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, né à Fontainebleau.

- Paul Dubrule (né en 1934), ancien maire de Fontainebleau.

- Nicolas Esquillan (1902-1989), ingénieur spécialisé en ouvrage d'art, né à Fontainebleau.

- Alain Froment (né en 1952), médecin et anthropologue

- Tiphaine Samoyault (née en 1968), enseignante, critique littéraire et romancière grandit à Fontainebleau.

- Georges Gurdjieff, mystique, philosophe, compositeur, écrivain, scénariste et chorégraphe.

- Mellon Jolly (1795-1872), ancien archevêque de Sens, y est mort.

- Jules Lachelier (1832-1918), philosophe, né et mort à Fontainebleau.

- Oscar Venceslas de Lubicz-Milosz (1877-1939), poète et écrivain, mort à Fontainebleau.

- Robert Maggiori (né en 1947), philosophe et journaliste.

- Philippe Mahut (1956-2014), footballeur professionnel.

- Georges Mandel (1885-1944), homme politique français, assassiné par la milice en forêt de Fontainebleau.

- Louis Auguste Marchand de Plauzonne (1774-1812), général de brigade de la Révolution et de l'Empire, né à Fontainebleau.

- Pierre Justin Marchand de Villionne (1740-1813), général de brigade de la Révolution française, né à Fontainebleau.

- Jacques Louis François Milet (1763-1821), général de brigade de la Révolution et de l’Empire, mort à Fontainebleau.

- Éliane Montel (1898-1993), physicienne et chimiste française, enseignante au lycée de Fontainebleau.

- Philippe Joseph Patel (1741-1821), général de brigade de la Révolution française, mort à Fontainebleau.

- Nicolas Joseph Schreiber (1752-1833), général de brigade de la Révolution et de l’Empire mort à Fontainebleau.

- Léo de Plan de Sieyes (1812-1883), député de la Drôme, né à Valence, mort à Fontainebleau.

- Paul Séramy (1920-1992), sénateur et maire de Fontainebleau jusqu'à sa mort en 1992.

- Louis Stanislas Xavier Soyez (1769-1839), général de brigade de la Révolution et de l’Empire mort à Fontainebleau.

- François Édouard Virlet (1810-1889), officier français, mort à Fontainebleau.

- Antoine Richard (né en 1960), champion d'athlétisme, ex-recordman de France du 100 m et médaille de bronze aux JO de Moscou en 1980), né à Fontainebleau.

- Jean-Luc Reichmann (né en 1960) animateur de télévision, comédien.

- Charles Edme Saint Marcel (1819-1890), peintre paysagiste, élève d'Eugène Delacroix, mort à Fontainebleau le .

Héraldique, logotype et devise

.svg.png.webp) |

Blason | Tiercé en fasce : au premier, d’or, à l'aigle d'Empire de sable ; au deuxième, d'azur à la fasce ondée d'argent ; au troisième, d'argent à la salamandre enflammée de gueules ; au canton des villes de seconde classe brochant[128]

|

|---|---|---|

| Détails | Octroyé par Napoléon III par décret du [128]. |

Le blason de la ville peut notamment être retrouvé dans l'insigne du 120e régiment du train. Il se matérialise également dans des l'architecture de la cité, notamment dans les façades de l'hôtel de ville et de l'hôtel de la Caisse d'épargne.

Blason sur la façade de l'hôtel de ville.

Blason sur la façade de l'hôtel de ville. Blason sur la façade de l'hôtel de la Caisse d'épargne

Blason sur la façade de l'hôtel de la Caisse d'épargne

Voir aussi

Bibliographie

- Jean-François Hébert et Thierry Sarmant, Fontainebleau : mille ans d'histoire de France, Paris, Tallandier, , 448 p. + 16 p. d'illustrations hors texte (ISBN 979-10-210-0099-5).

- Maurice Toesca, Les grandes heures de Fontainebleau, Paris (SFELT), 1950, 280 pages (ill.) ; réédité ultérieurement.

- Guides Joanne, Fontainebleau et la forêt, Paris, Hachette, , 72 p. (lire en ligne).

- Robert Louis Stevenson, La forêt au trésor : Fontainebleau, Barbizon, Éd. Pôles d'images, , 96 p. (ISBN 295161005X), texte original en ligne.

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- (en) British Museum

- (en) Grove Art Online

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative à la musique :

- Ressource relative aux organisations :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Le patrimoine architectural et mobilier de Fontainebleau sur le site du ministère français de la Culture (base architecture et patrimoine), archives de la médiathèque de l'architecture et du patrimoine, et service de l'inventaire général.

- « Fontainebleau », Ma commune, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, .

- « Fontainebleau » sur Géoportail.

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Distance de Paris à Fontainebleau, à vol d'oiseau

- Les distances sont mesurées entre chefs-lieux de communes par la voie routière et évaluées à l'aide d'un calculateur d'itinéraires.

- Les distances sont mesurées entre chef-lieux de communes à vol d'oiseau.

- Carte issue de la vectorisation des cartes géologiques imprimées au 1/50 000 du BRGM couvrant le secteur de Fontainebleau (feuilles « n°258 - Melun » et « n°294 - Fontainebleau » ) avec harmonisation au niveau départemental des couleurs et des légendes de ces cartes géologiques (base de données CHARM-50 du BRGM).

- La « traversée » de la commune donnée par Sandre est contestable (et non reconnu par la SIGES), le fleuve longeant la limite communale sur sa pointe nord-est.

- Les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisés par la présence d’espèces, d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du milieu du patrimoine naturel régional ou national.

- Les ZNIEFF de type 2 sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des potentialités biologiques importantes.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en , en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Pelouses, pâturages naturels, landes et broussailles, végétation sclérophylle, forêt et végétation arbustive en mutation.

- Elles comprennent les cultures annuelles associées aux cultures permanentes, les systèmes culturaux et parcellaires complexes, les surfaces essentiellement agricoles, interrompues par des espaces naturels importants et les territoires agro-forestiers.

- Contrairement au hameau ou écart qui est un groupe d’habitations, un lieu-dit n'est pas forcément un lieu habité, il peut être un champ, un carrefour ou un bois...

- Par convention dans Wikipédia, le principe a été retenu de n’afficher dans le tableau des recensements et le graphique, pour les populations légales postérieures à 1999, que les populations correspondant à une enquête exhaustive de recensement pour les communes de moins de 10 000 habitants, et que les populations des années 2006, 2011, 2016, etc. pour les communes de plus de 10 000 habitants, ainsi que la dernière population légale publiée par l’Insee pour l'ensemble des communes.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- « Zones ZNIEFF de Fontainebleau » sur Géoportail (consulté le 14 janvier 2021)..

- « Fontainebleau - Occupation simplifiée 2017 », sur cartoviz.institutparisregion.fr (consulté le ).

- IAU Île-de-France, « Évolution de l'occupation des sols de la commune vue par photo aérienne (1949-2018) », sur cartoviz.institutparisregion.fr (consulté le ).

Site de l'Insee

- « Chiffres clés - Logement en 2019 à Fontainebleau » (consulté le ).

- « Chiffres-clés - Logement en 2019 à Fontainebleau - Section LOG T2 » (consulté le ).

- « Chiffres-clés - Logement en 2019 à Fontainebleau - Section LOG T7 » (consulté le ).

- « Chiffres clés - Logement en 2019 dans la Seine-et-Marne » (consulté le ).

- « Chiffres clés - Logement en 2019 dans la France entière » (consulté le ).

Autres sources

- « Métadonnées de la commune de Fontainebleau », sur insee.fr (consulté le ).

- « Distance entre Fontainebleau et Melun », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Paris n’est pas la plus grande commune d’Île-de-France (loin de là) », sur Paris ZigZag | Insolite & Secret (consulté le ).

- Thomas Martin, « Fontainebleau plus grande commune d'Ile-de-France loin devant Paris », sur actu.fr, La République de Seine-et-Marne, (consulté le ).

- Margaux Desdet, « Le top 3 des communes les plus étendues de Seine-et-Marne »

, sur actu.fr, Le Pays briard, (consulté le )

, sur actu.fr, Le Pays briard, (consulté le ) - « Fontainebleau est la ville la plus vaste du département »

, sur evasionfm.com, Évasion, (consulté le )

, sur evasionfm.com, Évasion, (consulté le ) - « Communes les plus proches de Fontainebleau », sur villorama.com (consulté le ).

- « Fontainebleau, carte géologique interactive » sur Géoportail..

- « InfoTerre », sur infoterre.brgm.fr, BRGM (consulté le ).

- [Clozier et al. 2001] L. Clozier, D. Janjou et F. Chêne, « Carte géologique harmonisée du département de Seine-et-Marne » [PDF], sur infoterre.brgm.fr, BRGM, (consulté en ).

- [Denizot 1970] G. Denizot, « Notice explicative de la carte géologique au 1/50000e, feuille de Fontainebleau, n° 294 », 20 p. [PDF], sur ficheinfoterre.brgm.fr, Orléans, BRGM, (consulté en ).

- Sandre, « Le Ru de la Mare aux Evées ».

- Sandre, « Canal 01 du Bois de l'Epine ».

- Sandre, « Fossé 04 des Essarts ».

- Sandre, « fossé 01 du bois de faÿ ».

- Sandre, « Aqueduc du Loing ».

- Site SIGES - Seine-Normandie consulté le

- Sandre, « La Seine ».

- « Les différents espaces protégés », sur observatoire-biodiversite-centre.fr (consulté le ).

- « Liste des espaces protégés sur la commune », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Réserve de biosphère de « Fontainebleau et Gâtinais » », sur mab-france.org (consulté le ).

- « la zone centrale de la réserve de biosphère « Fontainebleau et Gâtinais » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « « Belle-Croix » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « « Cuvier Châtillon » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « la « Gorge aux Merisiers » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « le « Mont de Fays » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « le « Mont Merle » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « le « Petit Mont Chauvet » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « les « Platières de Franchard (Mare aux Pigeons) » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Gorge Aux Loups - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « La Tillaie - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Chêne Brûlé - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Béorlots - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Gros Fouteau - Hauteurs De La Solle - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Rocher De La Combe - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Vallée Jauberton - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « l'« Aqueduc de la Vanne » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « le « Mur du Grand Parquet » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Réseau européen Natura 2000 », sur le site du Ministère de la transition écologique et solidaire (consulté le ).

- « Liste des zones Natura 2000 de la commune de Fontainebleau », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « site Natura 2000 FR1100795 - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Liste des ZNIEFF de la commune de Fontainebleau », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF le « Massif de Fontainebleau » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF la « vallée de la Seine entre Melun et Champagne-sur-Seine » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Fiche du Poste 77186002 » [PDF], sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Fontainebleau », sur insee.fr (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Paris », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole) », sur statistiques.developpement-durable.gouv.fr (consulté le ).

- IAU Île-de-France, « Mode d'occupation du sol de l'Île-de-France », sur institutparisregion.fr (consulté le ).

- « Nomenclature du MOS en 11 postes », sur iau-idf.fr (consulté le ).

- « Liste des lieux-dits français », sur MémorialGenWeb (consulté en ).

- Ville à 30.

- « 77 - Seine-et-Marne », sur iledefrance-mobilites.fr (consulté le ) ( Plan 56 : secteur de Melun ; Plan 69 : secteur de Fontainebleau ; Plan 70 : secteur de Montereau-Fault-Yonne ; Plan 72 : secteur de Nemours).

- « Plans & horaires - Fontainebleau », sur transdev-idf.com (consulté le ).

- « Réseaux de bus - Transdev Ile-de-France Vulaines », sur transdev-idf.com (consulté le ).

- « Réseaux de bus - Transdev Ile-de-France Nemours », sur transdev-idf.com (consulté le ).

- « Réseaux de bus - Transdev Ile-de-France St-Fargeau-Ponthierry », sur transdev-idf.com (consulté le ).

- « Réseaux de bus - INTERVAL », sur transdev-idf.com (consulté le ).

- Marianne Mulon, Noms de lieux d’Île-de-France, Bonneton, Paris, 1997, (ISBN 2862532207).

- Albert Dauzat et Charles Rostaing, Dictionnaire étymologique des noms de lieu en France, Paris, Librairie Guénégaud, (ISBN 2-85023-076-6), p. 295b.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- « Il y avait bien des Gaulois dans la cité impériale », sur leparisien.fr, (consulté le )

- Fontainebleau de E. Jamin et Clovis Michaux (), pages 249-250

- Site internet « aaff.fr », page HISTOIRE Une forêt en partage

- « Un monument historique ressuscite », sur fontainebleau.fr (consulté le )

- FSSP Fontainebleau

- Site internet du CDAS de Fontainebleau : « Histoire de l'eau à Fontaineblea »

- « ARCHAMBAULT, Achille Thomas-L’Union (1792-1858), cocher de Napoléon Ier », sur napoleon.org (consulté le )

- « ARCHAMBAULT, Olivier Agricola (1796-1874), cocher de Napoléon Ier », sur napoleon.org (consulté le )

- « XIXe siècle : le château de toutes les restaurations », sur chateaudefontainebleau.fr (consulté le )

- Thierry Colas, Matthias Blazek, Pompes à bras et pompiers à Fontainebleau : L'Historique des Sapeurs-Pompiers de Fontainebleau 1811–1999, Fontainebleau 1999, p. 65.

- Ernest Laut, « Un roi d'Espagne à Paris », Le Petit journal. Supplément du dimanche « 1173 », , p. 146 (lire en ligne).

- Jean-François Hebert et Thierry Sarmant, Fontainebleau. Mille ans d'histoire de France, Fontainebleau, Tallandier, , 448 p. (ISBN 979-10-210-0174-9, lire en ligne).

- Fred d’Huve, Fontainebleau 1900, Fontainebleau, AKFG Editions, (ISBN 979-10-95061-47-2), p. 104.

- « Le Congrès mondial de la nature et l'UICN en sept questions », sur www.vie-publique.fr (consulté le )

- Résultats des élections présidentielles de 2002 sur le site du Ministère de l'Intérieur.

- Résultats des élections présidentielles de 2012 à Fontainebleau.

- Résultats des élections européennes de 2014 à Fontainebleau.

- Résultats officiels pour la commune Fontainebleau

- « Résultats des élections municipales et communautaires 2020 - Résultats par commune - Seine-et-Marne (77) - Fontainebleau », sur interieur.gouv.fr, Ministère de l'Intérieur (consulté le ).

- [PDF] Maires de Fontainebleau - Archives municipales

- « Hommage au sénateur-maire Paul Séramy », Le Parisien, édition de Seine-et-Marne, (lire en ligne, consulté le ).

- « Frédéric Valletoux élu maire », Le Parisien, édition de Seine-et-Marne, (lire en ligne).

- Yoann Vallier, « Seine-et-Marne. Qui sera le nouveau maire de Fontainebleau ? : Frédéric Valletoux ayant été élu député, la ville va se doter d'un nouveau maire. Si le vote au conseil aura lieu début juillet, un favori se détache nettement », La République de Seine-et-Marne, (lire en ligne, consulté le ) « Son nouveau rôle de député l’empêche de cumuler les deux fonctions, et s’il a promis qu’il « n’abandonnerait pas Fontainebleau », il va devoir céder son écharpe. À peine élu, il nous indiquait avoir fait le choix de démissionner du conseil régional, pour continuer à siéger au conseiller municipal ».

- Réélu pour le mandat 2014-21020 : Thomas Martin, « Frédéric Valletoux règle ses comptes : C’est au terme d’une campagne épuisante que Frédéric Valletoux a été réélu. Pour la première fois, il fait le point sur la campagne : son rapport avec l’opposition, le dossier du cinéma, le nouveau maire d’Avon et la guerre des droites à l’UMP, il se livre sans filtre », La République de Seine-et-Marne, (lire en ligne).

- Frédéric Valletoux quitte LR pour rejoindre Agir

- Sophie Bordier, « Fontainebleau : Julien Gondard succède à Frédéric Valletoux à la tête de la cité impériale : Après plus de seize ans de mandat, l’ancien maire élu député le 19 juin dernier a passé le relais lundi soir à son premier adjoint depuis 2020, également ancien directeur de cabinet de 2005 à 2012. », Le Parisien, (lire en ligne, consulté le ) « Élu par 26 voix sur 27, l’opposition n’ayant pas pris part au vote, Julien Gondard mesure « l’honneur » d’être maire dans cette « ville unique et incomparable ».

- Yoann Vallier, « Fontainebleau. Julien Gondard, nouveau maire : "c'est de ma responsabilité que les Bellifontains soient heureux" : Lundi, la mairie a fait le plein pour assister à la désignation de Julien Gondard comme maire de Fontainebleau. Il veut jouer la continuité, mais avec "son style et sa méthode" », La République de Seine et Marne, (lire en ligne, consulté le ).

- AFP, « Le site des Archives Nationales de Fontainebleau définitivement fermé », sur France Info, .

- « Le musée national des prisons » (consulté le ).

- « Quel avenir pour la prison de Fontainebleau », article sur le site criminocorpushypotheses.org.

- d">Ville de Fontainebleau (d), « Nouveauté ! Fontainebleau signe son 6e jumelage ! », (consulté le )

- « Une ville jumelée » (consulté le )

- (de) « Fontainebleau (F) » (consulté le )

- Yves Deloison, « A quoi servent les jumelages de villes? », L'Express, (consulté le )

- Ville de Constance, « Altstadt »

, sur konstanz.de (consulté le )

, sur konstanz.de (consulté le ) - (de) Andreas Schuler, « Warum die Fontainebleau-Allee kein Aushängeschild der Stadt Konstanz ist – im Gegensatz zum Boulevard de Constance in Fontainebleau », Südkurier (de), (lire en ligne

, consulté le )

, consulté le ) - « Fichier FANTOIR des voies et lieux-dits », sur data.gouv.fr (consulté le )

- (de) Claudia Rindt, « Konstanz: Die Fähre Fontainebleau als schwimmende Veranstaltungsstätte? In der Corona-Krise kommen kostspielige Ideen für die Kultur nicht so gut an. », sur suedkurier.de, Südkurier (de), (consulté le )

- Yoann Vallier, « Le jumelage avec Sintra sera signé le 8 mars », sur actu.fr, La République de Seine-et-Marne, (consulté le )

- Ville de Fontainebleau, « Une équipe au service des bellifontains », sur Ville de Fontainebleau : Site Internet (consulté le ).

- =8pM3DwAAQBAJ&printsec =frontcover#v =onepage&q =bellifontains&f =false Trésors des noms de famille, des noms de villes et de villages

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Yoann Vallier, « Fontainebleau. L'école Léonard de Vinci va tirer sa révérence », sur actu.fr, La République de Seine-et-Marne, (consulté le )

- « Fête patronale de Saint-Louis », L'Abeille de Fontainebleau, vol. 100, no 35, , p. 1/4 (lire en ligne

, consulté le )

, consulté le ) - Faustine Léo, « Fontainebleau attend 25 000 spectateurs au feu d’artifice de la Saint-Louis », Le Parisien, (lire en ligne

, consulté le )

, consulté le ) - « Fête nationale du 14 juillet », L'Abeille de Fontainebleau, vol. 96, no 2, , p. 1/4 (lire en ligne

, consulté le )

, consulté le ) - « Fête nationale du 14 juillet », L'Abeille de Fontainebleau, vol. 98, no 29, , p. 2/4 (lire en ligne

, consulté le )

, consulté le ) - Yoann Vallier, « À Fontainebleau, défilé, médailles, pique-nique et bal au menu de la fête nationale », La République de Seine-et-Marne, (lire en ligne

, consulté le )

, consulté le ) - « Fête nationale du 14 Juillet à Fontainebleau : pique nique et bal », Le Parisien Étudiant, (lire en ligne

, consulté le )

, consulté le ) - Pascal Villebeuf, « Fontainebleau, capitale du cheval », Le Parisien, (lire en ligne

, consulté le )