Arbonne-la-Forêt

Arbonne-la-Forêt [aʁbɔn la fɔʁɛ] est une commune française située dans le département de Seine-et-Marne, en région Île-de-France.

| Arbonne-la-Forêt | |||||

La mairie. | |||||

.svg.png.webp) Héraldique |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Île-de-France | ||||

| Département | Seine-et-Marne | ||||

| Arrondissement | Fontainebleau | ||||

| Intercommunalité | Communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau | ||||

| Maire Mandat |

Anthony Vautier 2020-2026 |

||||

| Code postal | 77630 | ||||

| Code commune | 77006 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Arbonnais | ||||

| Population municipale |

978 hab. (2020 |

||||

| Densité | 65 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 48° 24′ 49″ nord, 2° 33′ 52″ est | ||||

| Altitude | Min. 70 m Max. 139 m |

||||

| Superficie | 15,08 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Paris (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Fontainebleau | ||||

| Législatives | Première circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Seine-et-Marne

Géolocalisation sur la carte : Île-de-France

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | arbonnelaforet.fr | ||||

En 2020, elle compte 978 habitants.

Géographie

Localisation

La commune d'Arbonne-la-Forêt se trouve dans le département de Seine-et-Marne, en région Île-de-France[1].

Elle se situe à 17,33 km par la route[Note 1] de Melun[2], préfecture du département et à 10,63 km de Fontainebleau[3], sous-préfecture. La commune fait en outre partie du bassin de vie de Milly-la-Forêt[1].

Arbonne-la-Forêt fait partie de la communauté de communes du pays de Bière et des 69 communes du parc naturel régional du Gâtinais français (dont 33 en Seine-et-Marne)[4].

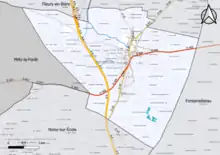

Communes limitrophes

Les communes les plus proches[Note 2] sont[5] : Saint-Martin-en-Bière (2,6 km), Fleury-en-Bière (4,0 km), Barbizon (4,7 km), Cély (5,7 km), Noisy-sur-École (6,6 km), Chailly-en-Bière (6,8 km), Le Vaudoué (7,1 km), Perthes (7,2 km).

Relief et géologie

Le territoire de la commune se situe dans le sud du Bassin parisien, plus précisément au nord de la région naturelle du Gâtinais.

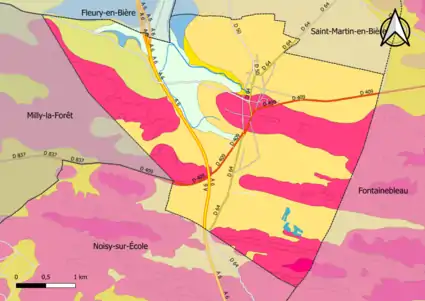

Géologiquement intégré au bassin parisien, qui est une région géologique sédimentaire, l'ensemble des terrains affleurants de la commune sont issus de l'ère géologique Cénozoïque (des périodes géologiques s'étageant du Paléogène au Quaternaire)[6] - [7].

La commune se trouve dans la plaine stampienne (du nom de la mer qui recouvrait le pays entre -34 et -25 Ma). Le village, en arc de cercle, est adossé au nord-ouest au massif des Trois-Pignons rattaché à la forêt de Fontainebleau. À l’extrême sud, il borde le Gâtinais français.

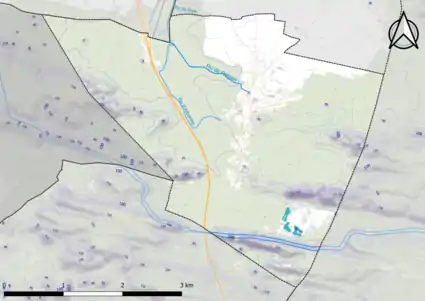

Carte du relief d'Arbonne-la-Forêt.

Carte géologique vectorisée et harmonisée d'Arbonne-la-Forêt.

| Ères | Périodes géologiques | Époques géologiques | Nature des sols | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Cénozoïque | Quaternaire | Holocène |

| ||||||||||||

| Pléistocène | |||||||||||||||

| Néogène | Pliocène | non présent. | |||||||||||||

| Miocène | non présent. | ||||||||||||||

| Paléogène | Oligocène |

| |||||||||||||

| Éocène | non présent. | ||||||||||||||

| Paléocène | non présent. |

La commune est classée en zone de sismicité 1, correspondant à une sismicité très faible[8].

Hydrographie

Le système hydrographique de la commune se compose de trois cours d'eau référencés :

Par ailleurs, son territoire est traversé par les aqueducs de la Vanne et du Loing.

La longueur linéaire globale des cours d'eau sur la commune est de 8,18 km[12].

Espaces protégés

La protection réglementaire est le mode d'intervention le plus fort pour préserver des espaces naturels remarquables et leur biodiversité associée[13]. Dans ce cadre, la commune fait partie d'un espace protégé, le Parc naturel régional du Gâtinais français, créé en 1999 et d'une superficie de 75 567 ha. D'une grande richesse en termes d'habitats naturels, de flore et de faune, il est un maillon essentiel de l’Arc sud-francilien des continuités écologiques (notamment pour les espaces naturels ouverts et la circulation de la grande faune)[14] - [15] - [16].

Quatre autres espaces protégés sont présents dans la commune :

- « Baudelut », une réserve biologique dirigée d'une superficie de 14 ha[17] ;

- la réserve de biosphère « Fontainebleau et Gâtinais », pour trois des zones qui la composent (zone centrale, zone de transition et zone tampon) créée en 1998 et d'une superficie totale de 150 544 ha (46 056 ha pour la zone centrale). Cette réserve de biosphère, d'une grande biodiversité, comprend trois grands ensembles : une grande moitié ouest à dominante agricole, l’emblématique forêt de Fontainebleau au centre, et le Val de Seine à l’est. La structure de coordination est l'Association de la Réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais, qui comprend un conseil scientifique et un Conseil Éducation, unique parmi les Réserves de biosphère françaises[18] - [19] - [20] - [21].

Réseau Natura 2000

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen de sites naturels d’intérêt écologique élaboré à partir des Directives « Habitats » et « Oiseaux ». Ce réseau est constitué de Zones spéciales de conservation (ZSC) et de Zones de protection spéciale (ZPS). Dans les zones de ce réseau, les États Membres s'engagent à maintenir dans un état de conservation favorable les types d'habitats et d'espèces concernés, par le biais de mesures réglementaires, administratives ou contractuelles[22].

Un site Natura 2000 a été défini sur la commune, tant au titre de la « directive Habitats » que de la « directive Oiseaux » :le « Massif de Fontainebleau »[23]. Cet espace constitue le plus ancien exemple français de protection de la nature. Les alignements de buttes gréseuses alternent avec les vallées sèches. Les conditions de sols, d'humidité et d'expositions sont très variées. La forêt de Fontainebleau est réputée pour sa remarquable biodiversité animale et végétale. Ainsi, elle abrite la faune d'arthropodes la plus riche d'Europe (3 300 espèces de coléoptères, 1 200 de lépidoptères) ainsi qu'une soixantaine d'espèces végétales protégées[24].

Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique

L’inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes sur le plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire.

Le territoire communal d'Arbonne-la-Forêt comprend deux ZNIEFF de type 1[Note 3] - [25], les « Marais de Fleury-en-Bière et de Baudelut » (56 ha), couvrant 3 communes du département[26], et le « Massif de Fontainebleau » (20 711,14 ha), couvrant 18 communes dont 17 en Seine-et-Marne et 1 dans l'Essonne[27].

Urbanisme

Typologie

Arbonne-la-Forêt est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 4] - [28] - [29] - [30].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Paris, dont elle est une commune de la couronne[Note 5]. Cette aire regroupe 1 929 communes[31] - [32].

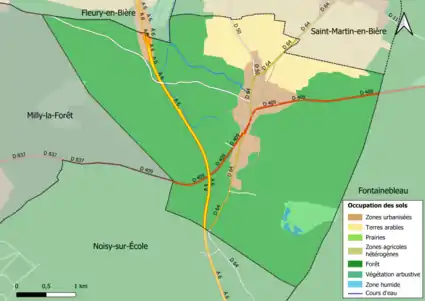

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (82,13 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (82,83 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (79,57 %), terres arables (10,74 %), zones urbanisées (6,46 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (2,56 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (0,67 %)[33].

| Type d’occupation | 1990 | 2018 | Bilan | ||

|---|---|---|---|---|---|

| Territoires artificialisés (zones urbanisées, zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication, mines, décharges et chantiers, espaces verts artificialisés ou non agricoles) |

83,23 ha | 5,53 % | 107,30 ha | 7,13 % | 24,07 ha |

| Territoires agricoles (terres arables, cultures permanentes, prairies, zones agricoles hétérogènes) |

175,12 ha | 11,64 % | 161,54 ha | 10,74 % | −13,58 ha |

| Forêts et milieux semi-naturels (forêts, milieux à végétation arbustive et/ou herbacée, espaces ouverts sans ou avec peu de végétation) |

1 246,18 ha | 82,83 % | 1 235,69 ha | 82,13 % | −10,49 ha |

Parallèlement, L'Institut Paris Région, agence d'urbanisme de la région Île-de-France, a mis en place un inventaire numérique de l'occupation du sol de l'Île-de-France, dénommé le MOS (Mode d'occupation du sol), actualisé régulièrement depuis sa première édition en 1982. Réalisé à partir de photos aériennes, le MOS distingue les espaces naturels, agricoles et forestiers mais aussi les espaces urbains (habitat, infrastructures, équipements, activités économiques, etc.) selon une classification pouvant aller jusqu'à 81 postes, différente de celle de Corine Land Cover[34] - [35] - [36]. L'Institut met également à disposition des outils permettant de visualiser par photo aérienne l'évolution de l'occupation des sols de la commune entre 1949 et 2018[37].

Carte de l'occupation des sols de la commune.

Carte orhophotogrammétrique de la commune.

Lieux-dits et écarts

La commune compte 64 lieux-dits administratifs[Note 6] répertoriés consultables ici[38] (source : le fichier Fantoir).

Logement

En 2016, le nombre total de logements dans la commune était de 447 dont 97,8 % de maisons et 2,2 % d’appartements.

Parmi ces logements, 85,8 % étaient des résidences principales, 8,3 % des résidences secondaires et 5,9 % des logements vacants.

La part des ménages fiscaux propriétaires de leur résidence principale s’élevait à 88,1 % contre 9,8 % de locataires et 2,1 % logés gratuitement[39] -[Note 7].

Voies de communication

L'ouest du territoire de la commune est traversé du nord au sud par l'autoroute A6. Celle-ci est accessible par le diffuseur no 13 (Cély) situé à 11 km au nord-ouest d'Arbonne-la-Forêt.

Deux routes départementales relient Arbonne-la-Forêt aux communes voisines :

- la D 64, vers le nord-est en direction de Saint-Martin-en-Bière et vers le sud en direction de Noisy-sur-École ;

- la D 409, vers l'est en direction de Fontainebleau et vers l'ouest en direction de Milly-la-Forêt.

Transports

La commune est desservie par deux lignes du réseau de bus Transdev Saint-Fargeau-Ponthierry[40] :

- la ligne no 9 qui relie Arbonne-la-Forêt à Melun (gare de Melun) ;

- la ligne no 20 qui relie Soisy-sur-École à Avon.

Toponymie

Le nom de la localité est attesté sous les formes en 1210, Gilles de Herbona du nom du chevalier seigneur du lieu Gilles d’Arbonne, puis en 1220 Erbona se transforme en Gilo de Arbona en 1224, Albona en 1350, Erbonne en 1384, Arbonne en Gatinais en 1505, Arbonne en Bière en 1622 et Arbonne près Milly en Gatinois en 1628 avant de devenir Arbonne-la-Forêt depuis 1974[41] - [42].

Ernest Nègre fait dériver ce toponyme d'un anthroponyme germanique Arbo, mais cette explication qui semble aisée, est donnée à simple titre indicatif.

Histoire

De la Préhistoire à la guerre de Cent Ans

La forêt est fréquentée dès le Mésolithique (10 000 à 6 000 ans av. J.-C.). En témoigne l'abri orné du bois de la Feuillardière où l'on a retrouvé sous une table de grès de 8,20 m de long et de 4,60 m de large, des gravures rupestres, ainsi que la grotte des orchidées au Rocher du Corne-Biche.

À l’époque gauloise, la forêt de Fontainebleau fait partie des marches boisées qui séparent les tribus Senones des Carnutes. La vie autour de quelques feux s’est installée très tôt, créant un petit village grâce à la présence d’une source. Des pièces gauloises retrouvées près de l’église du village indiquent la présence des hommes à l’époque gallo-romaine. À la mort de Clovis, premier roi des Francs, la forêt fait partie des états de son fils Clodomir, puis incorporée dans le royaume de Bourgogne elle devient l’apanage de Gontran puis de Childebert et de ses successeurs.

Au Xe siècle, le roi Robert II dit Le Pieux, qui choisit Melun pour capitale, rachète des terres aux comtes pour y chasser. Il agrandit un pavillon de chasse qui deviendra le futur château de Fontainebleau. Au XIe siècle, le Gastinois est cédé en 1068 à Philippe Ier roi de France et régi par différents comtes. Le nom de Gastinois est issu de Wastinensis, nom d'un pagus, basé sur le gallo-roman WASTINA > gâtine « terre dévastée et gâtée dans le sens d’abîmé, sans doute par la présence de sables et de nombreux rochers ». Du XIIe au XVIIe siècle, le village appartient à la puissante famille des Guignard de Montguygnard, seigneur de Samois et d’Arbonne qui a pour devise « Fort et ferme ». Le chevalier Pierre de Samois surnommé « Baucens » permet en 1178 aux religieux le droit de chasse dans sa forêt qui s’étend jusqu’aux gorges de Franchard.

Les Templiers et les Hospitaliers

Avant 1224, le chevalier Gilles d'Arbonne donne à Galthérius (ou Gauthier) archevêque de Sens, un fief nommé La Thoisie, dépendant de la paroisse de Fleury-en-Bière. Au XIIIe siècle, les Templiers fondent à Arbonne au lieu-dit Baudelu, une commanderie qui devient par la suite le prieuré des hospitaliers de Saint-Louis. Les hospitaliers possédaient, depuis le XIIe siècle, une chapelle dédiée à saint Blaise. L'église Saint-Éloi d'Arbonne est brûlée pendant la guerre de Cent Ans, la nef est reconstruite.

En 1385, à la suite de l'incendie qui détruisit la maison du commandeur pendant les guerres du XIVe siècle, le chapitre du grand prieuré de France supprime la commanderie de Baudelu. La chapelle de Baudelu échoit aux seigneurs de Fleury.

Guerres de religion à la Révolution française

Aux temps des guerres de religion, le seigneur d'Arbonne est François de Vendôme, vidame de Chartres. En 1593, au cours d’une chasse le roi Henri IV de France s’arrête dans ce village où les Arbonnais lui offrent une « collation », sûrement fort bonne puisqu’il est consigné sur un parchemin, portant la signature et le sceau du roi, que les terres, bois, landes, buissons et bruyères sont offerts indivisément aux laboureurs et habitants du village. Ce qui n’empêchera pas les différents seigneurs de Fleury ou leurs régisseurs de continuer à lever l’impôt, dîmes et sols aux manants d’Arbonne. En 1676, à l’extinction de la famille des Guignard de Saint Priest (départ des Guignard de Saint-Priest en 1676 conviendrait mieux ici qu'extinction de ceux-ci[43]), les terres d’Arbonne et le fief de Baudelu sont annexés par le seigneur Nicolas d'Argouges chevalier marquis de Ramies, conseiller du roi possédant le château de Fleury construit par Cosme Clausse et ancienne propriété de Richelieu.

Le 23 janvier 1785, Antoine-Philippe de La Trémoïlle, prince de Talmont, épouse Henriette-Louise-Françoise-Angélique d’Argouges. De caractère dissipé il entre en rébellion contre la république et participe aux guerres de Vendée au côté d'Henri de La Rochejaquelein. Ils y trouveront la mort (Le cœur d’Henri est conservé comme relique et enterré dans la chapelle du château de Fleury). En 1789, un orage met le feu à la toiture de la nef de l’église Saint-Éloi qui ne sera plus reconstruite. Le clocher et un pan de mur de douze mètres de long de la nef éventrée témoignent encore de la beauté de cet ouvrage sacré. En 1793 la famille d’Argouges perd son droit féodal. Les terres d’Arbonne qualifiées de « communaux » sont partagées entre les citoyens et leurs enfants adultes qui doivent délimiter leurs terrains d’un tracé de charrue ou de houe. Le reliquat devant rester à la commune. Travaillant chaque jour jusqu’au coucher du soleil mais alternativement, un jour alignés sur la grande passée nord-sud face au soleil levant, et le jour d’après le dos tourné au soleil levant. Les laboureurs ayant un avantage certain. Le seigneur d’Argouges voulant détacher 180 arpents des meilleures terres pour les louer à des villages voisins. C’est donc le que le tribunal de Melun rend une sentence arbitrale attribuant la totalité des terres aux Arbonnais.

De Napoléon à la fin du XIXe siècle

En 1815, après l’abdication de Napoléon au château de Fontainebleau, les Cosaques et les Prussiens envahissent la région. Les villageois se réfugient dans la forêt et viennent s’abriter dans les cavités rocheuses au milieu des amoncellements de roches des bancs de grès exploités par les carriers. En 1823, Félicie de La Rochejaquelein veuve princesse de Talmont de retour d’émigration et rétablie dans ses droits en 1820, se pourvoit en cassation contre l’arbitrage des communaux établis en 1793. La commune d’Arbonne choisit l’avocat Odilon Barrot (célèbre opposant à la Restauration) et en 1826, la Cour de cassation rejette le pourvoi, condamnant la princesse à payer 300 francs d’amende, à une indemnité et aux dépens. La plaine de Chanfroy devient un site militaire sous Louis-Philippe Ier. En 1839, un camp de onze mille hommes[44] manœuvre sous le commandement du duc de Nemours. Le duc d’Aumale, lui, y commande une compagnie du 4e léger[45].

La cour de Napoléon III séjourne tous les ans, entre mi-juin et mi-juillet, au château de Fontainebleau ; l’impératrice Eugénie découvre « Les Sables Blanc » d’Arbonne et n’hésite pas à dévaler la dune, obligeant toutes ses compagnes à la suivre. Elle les entraîne par la suite, pour d'autres excursions dans les rochers en des ascensions plus fatigantes que périlleuses. En 1862, maître Poyez avoué à Melun, à la suite d’un vœu pour la guérison de sa fille, fait édifier une tour chapelle ex-voto baptisée « Notre-Dame-de-Grâce » sur le rocher dominant la plaine de Chanfroy. Il avait obtenu de la commune d’Arbonne ce terrain à titre d’honoraire sur sa demande, pour l’avoir défendu dans un procès en cour de cassation, mettant ainsi fin aux contestations des propriétaires du château de Fleury sur les communaux.

Théodore Rousseau, 1860-1865

Metropolitan Museum of Art, New York

En 1870, pendant l’occupation prussienne, comme en 1815, les Arbonnais, surtout les femmes, s’abritent dans les cavités rocheuses de la forêt si proche. Des bandes de francs-tireurs se constituent et, profitant des souterrains existants (notamment l'aqueduc de la Vanne en construction) tendent des embuscades dans la côte de Franchard aux convois de passage. (La construction de l’aqueduc dure 7 ans de 1867 à 1874 et achemine les eaux de l’Yonne jusqu’au réservoir de Paris-Montsouris).

En 1906 l’écrivain Adolphe Retté, poète forestier, auteur de La Forêt bruissante allant à Notre-Dame-de-Grâce y trouve le chemin de sa conversion. Il raconte cet événement dans un livre Du Diable à Dieu.

Époque moderne

Les pionniers du cinéma tournent en extérieur. Ils se tournent vers la forêt de Fontainebleau. On ne peut imaginer meilleurs décors pour reproduire les paysages exotiques des terres lointaines que les rochers et les sables d’Arbonne.

Dès 1905, Victorin Jasset (1862-1913) filme en muet et noir et blanc la Vie du Christ en vingt-cinq tableaux, dans les rochers de Franchard. En 1908 Armand Bour, le maître du muet lance la mode du site des Trois-Pignons en tournant Le Baiser de Judas avec le comédien Mounet-Sully. En 1912, à la ferme de la route de Courances dans le village, on tourne quelques scènes pour un film sur la guerre des Boers. En 1913, au Bois-Rond sur le Rocher Girard, Victorin Jasset filme pour la société française des films et cinématographes Éclair Bombonnel, tueur de panthères et de lions. Les chasseurs sont dans l'obligation de faire feu sur un lion peu coopératif.

Le même désagrément se reproduit sur le tournage de la Vie drôle tourné par Louis Feuillade pour la société Gaumont (1873-1925), au Bois-Rond où il faut abattre trois lionnes qui s’étaient échappées sans même avoir tourné un mètre de pellicule. Il tourne Au lion, les chrétiens en réalisant une reconstitution des arènes romaines dans les Trois-Pignons. Les lions encore une fois sèmeront le désordre. En 1913, Albert Capellani (1873-1931) choisit le bois de Franchard pour tourner la Guerre du feu d’après le roman de J.-H. Rosny aîné[46]. Les animaux, cette fois sont empaillés. Le corps des danseuses du ballet de l’Opéra au grand complet mime une danse du feu au bas de la Roche-qui-Pleure. Cent figurants sont habillés de peau de bête. L’année suivante, il filme les combats des chouans et des bleus, avec 200 figurants, du côté de la Gorge-aux-Loups, puis à Larchant au pied du clocher en ruine. Son film 93 inspiré de Victor Hugo sera interdit par la censure de guerre jusqu’en 1920. En 1912 la ligne du Tramway Sud de Seine-et-Marne reliant déjà Melun, Dammarie, Chailly et Barbizon par une locomotive tractant son fourgon et deux wagons dessert Perthes-en-Gâtinais, Cély-en-Bière, Fleury-en-Bière, Saint-Martin-en-Bière, Arbonne-la-Forêt, Noisy-sur-École et Milly-la-Forêt. Le TSM s'arrêtera de fonctionner le 31 juillet 1938.

Pendant la grande guerre, des scieries militaires s’installent à Arbonne.

L’abbé Moreux, un éminent savant, travaille, en liaison avec l’école d’application d’artillerie de Fontainebleau, sur un système de repérage par le son des batteries ennemies pour que l’aviation puisse les localiser et les détruire en économisant les nombreux tirs des réglage imprécis. Après guerre la maison qu’il occupait prend le nom de « Domaine de Corne-biche » et deviendra une hôtellerie, lieu de plaisir, rendez-vous de la jet-set des années folles.

André Citroën, construisant les premières voitures autochenilles en vue du grand départ pour la croisière noire en 1925 veut faire des essais dans plusieurs sites un peu lointains comme la dune du Pilat et le Sahara. Il choisit les Sables blanc d’Arbonne pour effectuer ses premiers tests. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands font de la belle plaine de Chanfroy un terrain d’exercice pour leurs apprentis aviateurs.

Le maquis s’installe dans les Trois-Pignons où il récupère armes et munitions parachutées par les avions anglais. Les Allemands, pour les déloger, bombardent la forêt de projectiles incendiaires, brûlant 1 200 hectares entre le et le . Mais le réseau de résistance du Special Operations Executive (SOE) « Ernest Publican » réussit à poursuivre sa mission et les armes sont livrées et servent à la libération de Paris.

Après guerre sera édifié un monument commémorant l'action du « réseau Publican » sous la forme d'une croix de Lorraine à La-Roche-au-Four dans le massif des Trois-Pignons sur le Circuit des 25 bosses.

Le 21 juillet et le 17 août 1944, à six jours de la libération de Fontainebleau, trente-six civils et résistants sont sortis de la prison de Fontainebleau où ils ont été torturés. Amenés les mains liés dans le dos aux carrières de sable de la plaine de Chanfroy, ils sont exécutés par les Allemands et enterrés sommairement dans deux fosses communes. Parmi eux, se trouvent le colonel FFI Yves Masiée (47 ans) responsable du secteur Seine-et-Marne / Oise à l'état-major régional FFI d'Ile-de-France et le capitaine FFI Jacques Desbois (44 ans) commandant des FFI de Seine-et-Marne[47].

Le 7 décembre 1944, alors qu’ils viennent chercher du sable à Chanfroy les militaires américains découvrent le premier charnier. Il y eut sept rescapés qui n’ont pu monter dans le camion faute de place. Le 36e fusillé n’a jamais pu être identifié. Des obsèques nationales ont lieu le 14 décembre à Fontainebleau où l’on aménage une chapelle mortuaire sous le marché couvert. Les deux fosses n’ont jamais été comblées pour garder à cet endroit la solennité du recueillement. Une cérémonie leur rend hommage chaque troisième dimanche d'août.

Époque contemporaine

Après guerre, Geneviève Laporte, très jeune journaliste relate son vécu quotidien à Arbonne dans Si tard ce soir, le soleil brille. Elle raconte dans son livre son idylle avec le peintre Pablo Picasso qui débuta en 1944. Son récit se révèle une vraie source d’informations sur le cercle intellectuel et artistique qui existait entre Barbizon et Milly-la-Forêt avec Jean Cocteau et Paul Éluard. Elle est aussi poète et nous livre de nombreux poèmes évocateurs de cette belle nature qui nous environne.

Le cinéma parlant et en couleur redémarre et se tourne à nouveau vers la forêt de Fontainebleau. Quelques scènes de cavalcades mémorables sont tournées dans la forêt des Trois-Pignons.

André Hunebelle (1896-1985) tourna dans le massif des Trois-Pignons, trois films.

- Les Trois Mousquetaires (1953) avec Bourvil, Georges Marchal

- Cadet Rousselle (1954) avec Bourvil, François Périer, Noël Roquevert, Jacques Dufilho.

- Le Capitan (1960) avec Jean Marais, Bourvil…

1958, John Huston (1906-1987) tourne les Racines du ciel. Commencé dans la jungle camerounaise, Erol Flynn et Juliette Gréco ne supportant plus les ardeurs du climat, on découvre aux Trois-Pignons le lieu idéal pour reprendre le tournage. 1962 voit la création du COSIROC pour la défense des sites et rochers d’escalade afin de préserver le massif des Trois-Pignons. La fréquentation, à la suite de Pierre Alain et de Raymond Leininger, de ceux que l’on surnomme les Bleausards se fait de plus en plus désordonnée et menace l'équilibre des rochers reposant sur un sol déjà instable par sa formation sableuse. 120 bénévoles y construisent plus de 160 ouvrages de stabilisation. Isatis et la Canche aux merciers sont deux des plus beaux circuits de varappe d’Arbonne.

En 1964, la création de l'A6 dite « l’autoroute du soleil » bouleverse le paysage, entraînant les pertes irréparables des sites géologiques de la « Fontaine noire » et des « Sables blanc » si chers aux yeux de l’impératrice Eugénie.

Le 31 octobre 1988, un couple de promeneurs, Anne-Sophie Vandamme et Gilles Naudet, âgés de 25 ans, accompagné d’un chien disparaît dans le massif des Trois-Pignons. Malgré d'importantes recherches, ce n'est que le 10 janvier que des chasseurs découvrent leurs corps dissimulés sous des branchages. Une information judiciaire est ouverte pour assassinat. L'autopsie démontre qu'Anne-Sophie, Gilles et leur chien ont été abattus de plusieurs balles de .22 Long Rifle. Les enquêteurs privilégient l'accident de chasse. Le 15 février 1999, trois hommes sont interpellés. L'un d'eux, un édudiant mineur au moment des faits, passe aux aveux lors de la garde à vue, puis se rétracte. Il est finalement acquitté le 31 novembre 2001 par la cour d'assises des mineurs de l'Essonne, notamment par un manque de preuves[48]. Durant treize ans, gendarmes et juges accumulent deux cent mille heures d’audition, établissent quatre mille procès-verbaux et interrogent mille cinq cents personnes. L'affaire est prescrite en 2011. L’énigme de la disparition de ceux que l’on a appelé les fiancées de Fontainebleau demeure toujours[49].

La tempête, du 26 décembre 1999 (avec des vents de 170 km/h environ), provoque des dégâts très importants. Les forestiers estiment le volume touché à environ 300 000 m3, soit à peu près 500 000 arbres sur un total de 7 850 000 (statistique de 1993).

Politique et administration

(*) À la Libération, un comité local de libération est chargé des affaires de la commune : Émile Froment en est le président, Charles d’Étienne et Henri Thomas, les vice-présidents. Le 17 mai 1945 ont lieu de nouvelles élections.

Équipements et services

Eau et assainissement

L’organisation de la distribution de l’eau potable, de la collecte et du traitement des eaux usées et pluviales relève des communes. La loi NOTRe de 2015 a accru le rôle des EPCI à fiscalité propre en leur transférant cette compétence. Ce transfert devait en principe être effectif au , mais la loi Ferrand-Fesneau du a introduit la possibilité d’un report de ce transfert au [50] - [51].

Assainissement des eaux usées

En 2020, la gestion du service d'assainissement collectif de la commune d'Arbonne-la-Forêt est assurée par la Communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau (CAPF) pour la collecte, le transport et la dépollution. Ce service est géré en délégation par une entreprise privée, dont le contrat arrive à échéance le [52] - [53] - [54].

L’assainissement non collectif (ANC) désigne les installations individuelles de traitement des eaux domestiques qui ne sont pas desservies par un réseau public de collecte des eaux usées et qui doivent en conséquence traiter elles-mêmes leurs eaux usées avant de les rejeter dans le milieu naturel[55]. Le Parc naturel régional du Gâtinais français assure pour le compte de la commune le service public d'assainissement non collectif (SPANC), qui a pour mission de vérifier la bonne exécution des travaux de réalisation et de réhabilitation, ainsi que le bon fonctionnement et l’entretien des installations. Cette prestation est réalisée en régie[52] - [56].

Eau potable

En 2020, l'alimentation en eau potable de la commune est assurée par la Communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau (CAPF) qui en a délégué la gestion à l'entreprise Veolia, dont le contrat expire le [52] - [57].

Les nappes de Beauce et du Champigny sont classées en Zone de répartition des eaux (ZRE), signifiant un déséquilibre entre les besoins en eau et la ressource disponible. Le changement climatique est susceptible d’aggraver ce déséquilibre. Ainsi afin de renforcer la garantie d’une distribution d’une eau de qualité en permanence sur le territoire du département, le troisième Plan départemental de l’eau signé, le , contient un plan d’actions afin d’assurer avec priorisation la sécurisation de l’alimentation en eau potable des Seine-et-Marnais. A cette fin a été préparé et publié en décembre 2020 un schéma départemental d’alimentation en eau potable de secours dans lequel huit secteurs prioritaires sont définis. La commune fait partie du secteur Bière[58].

Population et société

Démographie

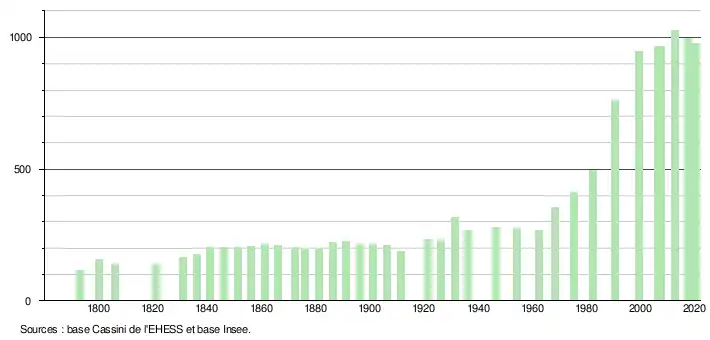

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[59]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007[60].

En 2020, la commune comptait 978 habitants[Note 8], en diminution de 6,32 % par rapport à 2014 (Seine-et-Marne : +3,69 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Manifestations culturelles et festivités

Troisième samedi d'août : commémoration des fusillés de la plaine de Chanfroy

Économie

Revenus de la population et fiscalité

En 2017, le nombre de ménages fiscaux de la commune était de 372, représentant 943 personnes et la médiane du revenu disponible par unité de consommation de 28 280 euros[63].

Emploi

En 2017 , le nombre total d’emplois dans la zone était de 246, occupant 430 actifs résidants. Le taux d'activité de la population (actifs ayant un emploi) âgée de 15 à 64 ans s'élevait à 69,7 % contre un taux de chômage de 6,6 %. Les 23,7 % d’inactifs se répartissent de la façon suivante : 9,1 % d’étudiants et stagiaires non rémunérés, 7 % de retraités ou préretraités et 7,6 % pour les autres inactifs[64].

Entreprises et commerces

En 2018, le nombre d'établissements actifs était de 96 dont 4 dans l’industrie manufacturière, industries extractives et autres, 12 dans la construction, 22 dans le commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration, 7 dans l’information et communication, 2 dans les activités financières et d'assurance, 3 dans les activités immobilières, 24 dans les activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien, 13 dans l’administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale et 9 étaient relatifs aux autres activités de services[65].

En 2019, 18 entreprises ont été créées sur le territoire de la commune, dont 13 individuelles.

La commune a une vocation essentiellement agricole (4 fermes vendant leurs produits), des sociétés de service aux jardins et espaces paysagers, scierie, ainsi qu’un carrier tailleur de grès à Moigny.

Tourisme :

- nombreux rochers d’escalade, circuits de randonnée GR, sentiers, chemins pour les vélos tout terrain ou les balades à cheval (deux écuries haras sont présentes sur la commune) ainsi qu'une salle de varappe (Bloc, âge).

- Au 1er janvier 2020, la commune ne disposait pas d’hôtel et de terrain de camping[66].

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- Église Saint-Éloi, édifiée à la fin du XIIe siècle, remaniée aux XVe et XVIe siècles.

Inscrite MH (1926)[67].

Inscrite MH (1926)[67]. - Tour de la Vierge (Notre-Dame-de-Grâce)

- Monument des fusillés dans la plaine de Chanfroy ; monument maçonnique (contemporain)

- Réserve naturelle : Réserve biologique de la plaine de Chanfroy (massif des Trois-Pignons, Forêt domaniale de Fontainebleau). Cette réserve, mondialement connue et citée dans le livre La chouette effraie de Jean-Louis Vallée, présente la particularité de réunir sur un même lieu les derniers représentants de la chouette du bois et du hibou cendré. Tous les ans, en janvier, leurs parades donnent lieu à une importante affluence de visiteurs et de biologistes.

- Anciennes cressonnières et anciennes carrières de grès.

- Gorges de Franchard, Massif des Trois Pignons

Personnalités liées à la commune

- Robert Rius (1914-1944), poète surréaliste, fusillé dans la plaine de Chanfroy le ;

- Adolphe Retté (1863-1930), écrivain et poète forestier, auteur de La Forêt bruissante et Du Diable à Dieu ;

- Geneviève Laporte (1926-2012), écrivain poète, documentaliste et cinéaste.

Héraldique, logotype et devise

.svg.png.webp) |

Blason | D'argent à un cerf d'or* passant, au mantel d'azur à trois glands d'or mal ordonnés à dextre et à un rocher isolé à trois sommets à senestre[68]. |

|---|---|---|

| Détails | * Ces armes emploient le terme « cousu » dans le seul but de contrevenir à la règle de contrariété des couleurs : elles sont fautives. Figure sur le bulletin municipal[69] et le site de la commune[70]. |

Voir aussi

Bibliographie

- Collectif d’historiens, Le patrimoine des communes de la Seine-et-Marne - tome 2, Paris, Editions Flohic, , 1507 p. (ISBN 2-84234-100-7), « Arbonne-la-Forêt », p. 1195–1197

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les distances sont mesurées entre chefs-lieux de communes par la voie routière et évaluées à l'aide d'un calculateur d'itinéraires.

- Les distances sont mesurées entre chef-lieux de communes à vol d'oiseau.

- Les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisés par la présence d’espèces, d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du milieu du patrimoine naturel régional ou national.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Contrairement au hameau ou écart qui est un groupe d’habitations , un lieu-dit n'est pas forcément un lieu habité, il peut être un champ, un carrefour ou un bois...

- En raison des arrondis, la somme des pourcentages n’est pas toujours égale à 100 %.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

Références

- « Métadonnées de la commune d'Arbonne-la-Forêt », sur le site de l'Insee (consulté le ).

- « Distance entre Arbonne-la-Forêt et Melun », sur https://fr.distance.to (consulté le ).

- « Distance entre Arbonne-la-Forêt et Fontainebleau », sur https://fr.distance.to (consulté le ).

- Parc naturel régional du Gâtinais français

- « Communes les plus proches d'Arbonne-la-Forêt », sur www.villorama.com (consulté le ).

- « InfoTerre », sur le site du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) (consulté le ).

- « Carte géologique harmonisée du département de la Seine-et-Marne » [PDF], sur le site du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) (consulté le ).

- « Plan séisme consulté le 21 mars 2020 ».

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Ru de Rebais (F4483000) ».

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Canal 01 de Baudelut (F4486802) ».

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Ru d'Arbonne (F4483100) ».

- Site SIGES – Seine-Normandie (Système d’information pour la gestion des eaux souterraines en Seine-Normandie), consulté le 22 novembre 2018

- « Les différents espaces protégés. », sur http://www.observatoire-biodiversite-centre.fr/ (consulté le ).

- « Parc naturel régional du Gâtinais français », sur www.parc-gatinais-francais.fr (consulté le ).

- « le Parc naturel régional du Gâtinais français - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Liste des espaces protégés sur la commune », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « « Baudelut » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Réserve de biosphère de « Fontainebleau et Gâtinais » », sur mab-france.org (consulté le ).

- « la zone centrale de la réserve de biosphère « Fontainebleau et Gâtinais » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « la zone de transition de la réserve de biosphère « Fontainebleau et Gâtinais » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « la zone tampon de la réserve de biosphère « Fontainebleau et Gâtinais » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Réseau européen Natura 2000 », sur le site du Ministère de la transition écologique et solidaire (consulté le ).

- « Liste des zones Natura 2000 de la commune d'Arbonne-la-Forêt », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « site Natura 2000 FR1100795 - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Liste des ZNIEFF de la commune d'Arbonne-la-Forêt », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF les « Marais de Fleury-en-Bière et de Baudelut » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF le « Massif de Fontainebleau » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction d'Paris », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole) », sur www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr (consulté le ).

- IAU Île-de-France, « Mode d'occupation du sol de l'Île-de-France », sur www.institutparisregion.fr (consulté le ).

- « Nomenclature du MOS en 11 postes », sur www.iau-idf.fr (consulté le ).

- « Arbonne-la-Forêt - Occupation simplifiée 2017 », sur cartoviz.institutparisregion.fr (consulté le ).

- IAU Île-de-France, « Évolution de l'occupation des sols de la commune vue par photo aérienne (1949-2018) », sur cartoviz.institutparisregion.fr (consulté le ).

- « Liste des lieux-dits français », sur MémorialGenWeb (consulté en ).

- officielles de l'Insee.

- « 77 - Seine-et-Marne », sur iledefrance-mobilites.fr (consulté le ) (Plan 56 : secteur de Melun).

- Dans le dictionnaire topographique de Seine-et-Marne

- « Histoire d'Arbonne la forêt », sur http://www.arbonnelaforet.fr (consulté le ).

- « Eginhard », sur laidley.com (consulté le ).

- Claude François Denecourt, Camp de Fontainebleau, sa position topographique et l'itinéraire des routes de promenades qui y conduisent par les points de vue d'où l'on pourra observer les grandes manœuvres, avec une carte des sites les plus remarquables de la vaste forêt qui l'avoisine, Fontainebleau, S. Petit, (présentation en ligne).

- Félix Herbet, Dictionnaire historique et artistique de la Forêt de Fontainebleau, Fontainebleau, Maurice Bourges imprimeur breveté, (présentation en ligne), p. 342.

- Fabrice Mundzik, « "La Guerre du Feu" (1914), film de Georges Denola, d'après le roman de J.-H. Rosny aîné » (consulté le ).

- Sur le 70e anniversaire : http://www.samois-sur-seine.fr/rubrique.php?id=43&do=art&id_art=1725

- Christian Porte, Qui a tué les fiancés de Fontainebleau ?, France Europe Editions, , 269 p..

- Christian Porte, Les Vérités interdites d'un fiasco judiciaire. "Fiancés assassinés de Fontainebleau", Edilivre, , 344 p..

- « Le service public local de l’eau potable et de l’assainissement. », sur https://www.vie-publique.fr/, (consulté le ).

- « Seine-et-Marne - Assainissement collectif », sur eau.seine-et-marne.fr (consulté le ).

- « Commune d'Arbonne-la-Forêt - organisation des services d'eau et d'assainissement », sur l'observatoire national des services d'eau et d'assainissement (consulté le ).

- « CA du Pays de Fontainebleau (CAPF) - Communes adhérentes et compétences », sur l'observatoire national des services d'eau et d'assainissement (consulté le ).

- « CA du Pays de Fontainebleau (CAPF) - Services et indicateurs », sur l'observatoire national des services d'eau et d'assainissement (consulté le ).

- « Tout savoir sur l’assainissement non collectif », sur le portail ministériel de l'assainissement non collectif (consulté le ).

- « PARC NATUREL REGIONAL DU GATINAIS FRANCAIS - Services en propre », sur l'observatoire national des services d'eau et d'assainissement (consulté le ).

- « CA du Pays de Fontainebleau (CAPF) - Services et indicateurs », sur l'observatoire national des services d'eau et d'assainissement (consulté le ).

- « Schéma départemental d’alimentation en eau potable de secours de Seine-et-Marne », sur www.seine-et-marne.fr, (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Statistiques officielles de l'Insee, section «Revenus et pauvreté des ménages en 2017», consulté le 18 janvier 2021

- Statistiques officielles de l'Insee, section «Population active, emploi et chômage au sens du recensement en 2017», consulté le 18 janvier 2021

- Statistiques officielles de l'Insee, section «Démographie des entreprises en 2019», consulté le 18 janvier 2021

- Statistiques officielles de l'Insee, section «Tourisme en 2020», consulté le 18 janvier 2021

- « Eglise Saint-Eloi », notice no PA00086795, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Arbonne-la-Forêt sur l'Armorial des villes et villages de France (consulté le 31/05/2013)

- Arbonne-la-Forêt, Décembre 2012

- Site de la mairie