Ambulance

Une ambulance est un véhicule automobile spécialement adapté et aménagé pour permettre le transport des personnes malades, blessées ou parturientes (femme sur le point d'accoucher) vers un établissement hospitalier (public ou privé) — hôpital ou clinique — ou une unité de soins spécialisée (par exemple : soins de suite ou rééducation et réadaptation fonctionnelle).

.jpg.webp)

Une ambulance dispose généralement du matériel nécessaire à la surveillance des constantes vitales et aux premiers soins des blessés.

Dans la plupart des pays, les ambulances sont des véhicules prioritaires au regard des règles du code de la route.

Histoire

En 1792, le médecin français Dominique-Jean Larrey crée le concept de chirurgiens de l’avant, de triage des blessés et d’ambulances volantes[1].

Durant la Première Guerre mondiale, une ambulance est un poste de secours avancé au plus près du front et capable d'accueillir des soldats blessés pour les premiers soins avant leur évacuation vers un hôpital militaire de campagne[2]. Par extension, on utilise à cette époque le terme d’« ambulance » pour le véhicule tracté par un attelage et chargé du transport de ces blessés du poste d'ambulance vers l'arrière, puis celui d’« ambulance automobile » lorsque se répandent les véhicules à moteur[3].

Par la suite le terme ne désignera plus qu'un véhicule destiné au transport des blessés, malades ou parturientes.

Plus récemment, on a aussi utilisé le terme d’« ambulances vertes » pour désigner des laboratoires mobiles d'analyse susceptibles d’être dépêchées sur le lieu d'un accident ou d'une pollution ou chez un particulier pour faire un diagnostic environnemental de la situation et éventuellement initier de premières actions[4].

Une ambulance de la Première Guerre mondiale

Une ambulance de la Première Guerre mondiale Une ambulance hippomobile de l’armée française en 1877.

Une ambulance hippomobile de l’armée française en 1877. Autobus parisien de la CGO, réquisitionné et transformé en ambulance, durant la première Guerre mondiale.

Autobus parisien de la CGO, réquisitionné et transformé en ambulance, durant la première Guerre mondiale.

Le , des militaires de l'armée du Royaume-Uni opérant alors en Belgique débarquent, sur un brancard, un blessé d’un camion ambulance qui l'a évacué vers un poste médical avancé.

Le , des militaires de l'armée du Royaume-Uni opérant alors en Belgique débarquent, sur un brancard, un blessé d’un camion ambulance qui l'a évacué vers un poste médical avancé. Citroën DS break ambulance (1960-1976)

Citroën DS break ambulance (1960-1976)

Mesures d'hygiène

Les ambulances servent au transport de malades et de blessés. Ce sont des personnes affaiblies qui sont susceptibles de contracter des maladies plus facilement. L'infection peut provenir des proches et de l'entourage familial ou des lieux dans lesquels la personne a séjourné. Les malades peuvent contaminer les ambulanciers. Ou encore, les ambulanciers ou le matériel peuvent transporter les germes d'un patient vers un autre patient. Le problème est similaire à l'infection nosocomiale, bien qu'étant légalement considéré comme distinct, car on ne peut pas maîtriser l'environnement dans lequel on va chercher la personne.

Les ambulanciers doivent donc être formés à l'hygiène et suivre des protocoles de nettoyage et de désinfection. Il est recommandé d'utiliser le plus possible du matériel à usage unique.

Voici à titre d'illustration quelques grandes lignes de l'hygiène ambulancière.

- Entre deux transports

- les ambulanciers doivent se laver soigneusement les mains avec un savon doux ; si les mains ne sont pas sales, on peut utiliser un gel ou une solution hydro-alcoolique ;

- changer les draps et taies d'oreiller, les mettre dans un sac plastique fermé pour les stocker en attente de nettoyage ;

- les objets tranchants ou piquants utilisés (rasoirs, aiguilles…) sont mis dans un conteneur spécial ;

- les déchets biologiques et de soins sont conditionnés pour une destruction par une filière spéciale ;

- le matériel utilisé (ou accidentellement contaminé) est jeté (usage unique), ou nettoyé et désinfecté, ou conditionné pour être désinfecté par une filière spécialisée ; en particulier : brancard, siège de l'accompagnateur, matériel d'oxygénothérapie, porte-perfusion ;

- le lavabo et les poignées de porte de la cellule arrière sont nettoyés et désinfectés ;

- le matériel est vérifié et changé par du matériel propre voire stérile.

- Chaque jour

- la cellule avant (poste de conduite) est nettoyée : le sol et les sièges sont aspirés (l'aspirateur restant à l'extérieur), les sièges, le sol, les commandes (volant, leviers, boutons, manettes…) et poignées de porte sont nettoyés et désinfectés ;

- les tenues sont changées et conditionnées dans des sacs plastiques ;

- la réserve d'eau est vidée, rincée et remplie d'eau propre ; le réservoir de récupération est vidé, nettoyé et désinfecté ;

- les bouches de circulation d'air sont aspirées, nettoyées et désinfectées ;

- les linges conditionnés sont envoyés au nettoyage ; ceci inclut la couverture (la couverture est systématiquement enveloppée d'un drap qui est lui changé entre chaque patient)

- les objets à détruire (déchets biologiques et de soin, matériel à usage unique) sont envoyés dans la filière de destruction ;

- les ambulanciers se douchent et s'assurent d'avoir des ongles courts.

- Chaque semaine

- la réserve d'eau est désinfectée ;

- le réceptacle pour objets coupants et perforants est fermé définitivement et envoyé pour élimination dans une filière spécifique ;

- les surfaces de la cellule arrière (sol, support de brancard, parois, vitres) sont nettoyées et désinfectées ;

- tout le matériel est sorti, nettoyé et désinfecté ; on utilise pour cela deux plans de travail, un recevant le matériel à la sortie du véhicule, l'autre où est disposé le matériel après désinfection ;

- les tiroirs (vidés) sont nettoyés et désinfectés.

Le nettoyage se fait avec des gants à usage unique, ou pour certains actes avec des gants et blouse de nettoyage, les gants à usage unique étant fragiles. Les mains sont lavées après le nettoyage. Le nettoyage des surfaces se fait toujours en progressant vers la sortie, du haut vers le bas, du propre vers le sale, sans repasser deux fois au même endroit (on risquerait de ramener des salissures sur un endroit déjà nettoyé) ; on effectue pour cela des mouvements en « S ». On utilise deux seaux, un seau contenant le produit désinfectant, et un seau contenant de l'eau propre :

- on imbibe l'éponge ou la serpillière de mélange désinfectant, on l'essore, on nettoie une portion de la surface, puis on rince l'éponge ou la serpillière à l'eau claire, on essore,

- on imbibe à nouveau du mélange désinfectant…

Des mesures spécifiques peuvent être prises si le patient est contaminé par une bactérie multirésistante (BMR), un virus particulièrement contaminant ou des ectoparasites de type gale.

Par pays

Belgique

France

En France, les véhicules de secours sont réunis sous plusieurs catégories (A1, A2, C, D) et types (A, B, C) et sous divers sigles.

La norme NF EN 1789 de relative aux « véhicules de transports sanitaires et leurs équipements » (ICS : 11.160 ; 43.160) distingue six types de véhicules adaptés au transport sanitaire :

- Catégorie A1 : adaptée au transport d'un patient unique ;

- Catégorie A2 : adaptée au transport d'un ou plusieurs patients sur un (des) brancard(s) et/ou chaise(s) portoir(s).

La catégorie dépend donc de la capacité de transport du véhicule. Le type précise le degré de prise en charge des patients :

- Catégorie A / Type B : ambulance de service sanitaire (ASSU), ambulance routière conçue et équipée pour le transport, les premiers soins et la surveillance de patients ;

- Catégorie A / Type C : unité mobile hospitalière (UMH), ambulance routière conçue et équipée pour le transport, les soins intensifs et la surveillance de patients ;

- Catégorie C / Type A : les ambulances privées conçues et équipées pour le transport sanitaire de patients dont l'état de santé ne laisse pas présager qu'ils puissent devenir des patients en détresse ;

- Catégorie D : véhicule sanitaire léger (VSL) destiné au transport assis de personnes ne pouvant marcher depuis un bâtiment de soins (privé ou publique).

Ces véhicules routiers doivent être conformes à l'homologation de type, pour les véhicules à usage spéciaux conformément à la dernière version amendée applicable à la directive 70/156/CEE.

Les principaux véhicules de secours sont les ambulance médicalisée ou para-médicalisée, ces dernières permettent le transport du personnel qui peut se tenir debout et le transport d'au moins une victime allongée et potentiellement une assise (selon les normes de réglementation de la catégorie) :

- Véhicule de Secours et d'Assistance aux Victimes (VSAV) chez les sapeurs-pompiers. Ce véhicule est prévu pour le secours et le transport des victimes vers un centre de soins ou un centre hospitalier. (Véhicule de Catégorie A1 Type B).

- Véhicule de Premiers Secours à Personnes (VPSP) pour les Associations Agrées de Sécurité Civiles (AASC). Ce véhicule associatif intervient sur des missions de secours (poste de secours) ou en prompt-secours (secours à domicile) en renfort du SAMU/SMUR ou des sapeurs-pompiers. Ce véhicule est équipé du matériel de premiers secours, ainsi il peut être médicalisé en présence d'un médecin et/ou un infirmier. Ce type de véhicule est utilisé par la Croix-Rouge française, la Protection Civile, la Croix-Blanche, l'Unité Mobile de Premiers Secours et l’Équipe de Premier Secours. (Véhicule de Catégorie A2 Type B).

- Les ambulances du Service d'Aide Médicale Urgente (SAMU) ou du Service Mobile d'Urgence et de Réanimation (SMUR) qui sont des ambulances complètement médicalisée car la présence d'un médecin et d'un infirmier y est obligatoire. Elles sont aussi appelées des UMH. (Véhicule de Catégorie A1 Type C).

- Les ambulances de réanimation (ambulance militaire) reconnaissable à leur croix rouge sur un fond blanc sans l'appellation « CROIX-ROUGE ». (Véhicule de Catégorie A1 Type B).

Les autres type d'ambulance sont des véhicules de soutien non médicalisés et qui ne peuvent pas l'être :

- Ambulance de Secours et de Soins d'Urgence (ASSU). Il s'agit d'entreprises privées titulaires d'un agrément délivré par l'ARS[5] pour le transport sanitaire pour l'urgence et pour le transport sur prescription médicale. Les ASSU sont des véhicules où l'équipage peut tenir debout dans la cellule sanitaire [6]. (Véhicule de Catégorie C Type A ou de Catégorie D).

- Ambulance non-médicalisée de type ambulance privée appelé aussi Véhicule Sanitaire Léger (VSL), il s'agit d'un véhicule ne permettant pas le transport de victime. Il s'agit d'un transport assis de malade type taxi. (Véhicule de Catégorie D)

Certains véhicules font exception :

- Les véhicules de transport du personnel hospitalier du SAMU ou du SMUR (aussi appelé UMH). (Véhicule n'ayant pas de catégorie).

- Les véhicules « premiers secours relevage » (PSR) et « premiers secours évacuation » (PSE) de la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris, principalement pour du soutien aux populations et du transport. (Véhicule de Catégorie A1 Type B)

Enfin, il existe des véhicules qui ne sont plus en circulation : les véhicules de secours aux asphyxiés et aux blessés (VSAB) des sapeurs-pompiers.

L'utilisation des sirènes et des gyrophares est strictement réglementée. Les véhicules peuvent bénéficier de deux autorisation pour l'utilisation d'un avertisseur sonore à deux tons, deux temps (« fa-la » d'une demi seconde chacune) [7] :

- Utilisation de la sirène 2 tons (Pin-Pon) et des gyrophares bleu. Utilisé par le SAMU/SMUR et sur autorisation du SAMU/SMUR ou de la préfecture, elle correspond à des urgences absolues et vitales. Les VSAV des sapeurs-pompiers et les ASSU l'utilisent parfois de manière abusive. Cela permet de passer les feux tricolores, les céder le passage et les stop ainsi que commettre certaines infractions au code de la route.

- Utilisation de la sirène 3 tons (Pin-Pon-Pin) et des gyrophares bleu. Utilisé lorsqu'il n'y a pas d'autorisation SAMU/SMUR ni par la préfecture, cela permet d'accélérer et de commettre certaines infractions au code de la route, mais ne permet pas de passer les feux tricolores, les céder le passage et les stop.

- Une exception existante est l'utilisation exclusivement des gyrophares bleu. Cela permet d'indiquer le transport d'un patient ou d'une victime, mais ne permet aucune infraction au code de la route.

Les ambulances privées intervenant sur demande du SAMU entrent dans la catégorie des véhicules d'intérêt général prioritaire, depuis le décret no 2007-786 du relatif aux véhicules d'intérêt général paru au JO no 109 du page 8543 texte no 53. C'est le cas notamment des ambulances participant à l'aide médicale urgente pendant la garde ambulancière préfectorale organisée toutes les nuits, et chaque jour des samedis, dimanches et fériés.

Les VSL, bien que dépêchés par un hôpital ou sur demande d'un patient, ne sont pas destinés à du transport d'urgence. Aussi, la plupart du temps, ils ne sont pas équipés d'avertisseurs, mais cette décision ne constitue pas un cas général : il n'est pas impossible de croiser un VSL équipé de mêmes avertisseurs sonores et lumineux qu'une ambulance de type A.

Après avis du sous-comité des transports sanitaires et par autorisation préfectorale, une ambulance privée ASSU (type B) peut devenir une UMH sous convention avec le centre hospitalier détenteur du SMUR. Dans ce cas elle peut être équipée de feux bleus à éclipse et d'avertisseur deux tons (type Samu). L'utilisation de cette ambulance est réservée exclusivement aux demandes émanant du Samu/SMUR départemental pour des transports médicalisés (équipe médicale mobile). L'équipage ambulancier peut être réduit à un DEA suivant le cahier des charges attaché à la convention. Cette ambulance n'est pas comptée au nombre des véhicules sanitaires départementaux autorisés à circuler suivant le respect du numérus-clausus réglementaire (nombre de véhicules sanitaires au regard de la population du département).

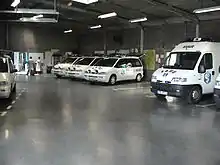

Ambulance privée française

Ambulance privée française

VSAV appartenant à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris

VSAV appartenant à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris

VPS de la Protection Civile du Rhône

VPS de la Protection Civile du Rhône

Samu 59 de Lille

Samu 59 de Lille Ambulances

Ambulances

Suisse

En Suisse, de par le fédéralisme, l'organisation des services d'ambulance peut être différent selon le canton. Celle de Genève est représentative des services d'urgences médicales en Suisse. À Genève, il y a deux sortes d'ambulances :

- les ambulances d'urgence, engagées par le 144 (numéro d'appel d'urgences médicales), celles-ci sont composées au minimum d'un ambulancier diplômé CRS/ES/IAS et d'un TA (Croix-Rouge Suisse). Ces ambulances font partie soit d'une entreprise privée soit d'un organisme public (comme le Service d'incendie et de secours de la ville de Genève (SIS Genève). Les ambulances d'urgence peuvent, au besoin, être renforcées par le cardiomobile, l'équivalent du SMUR.

- les ambulances de transferts ou rapatriements, qui sont partenaires des hôpitaux pour des transferts intra-hospitaliers ou de la Rega entre autres pour des rapatriements de blessés ou malades. Ces ambulances peuvent être composées de TA (techniciens ambulanciers), d'équipes médicales ou d'ambulanciers CRS/ES/IAS.

La section sanitaire des sapeurs-pompiers de l'aéroport de Genève (SSA), a été finalisée le . Elle est directement rattachée à la brigade sanitaire cantonale regroupant le cardiomobile et l'hélicoptère des HUG (Rega). Elle se compose de dix-neuf ambulanciers IAS/CRS regroupés en six groupes de trois, qui se relaient pour assurer deux ambulances de jour et une de nuit, 24h/24 sur la totalité du canton de Genève et la partie Terre Sainte du canton de Vaud en 3e échelon. Ils sont engagés par les 144 de ces deux cantons.

Une ambulance d'urgence de la société « Unité de secours régional » à Lausanne (2010)

Une ambulance d'urgence de la société « Unité de secours régional » à Lausanne (2010) Une ambulance du Service d'incendie et de secours de la ville de Genève (2006)

Une ambulance du Service d'incendie et de secours de la ville de Genève (2006) Une ambulance du Schutz und Rettung Zürich (en) (2010)

Une ambulance du Schutz und Rettung Zürich (en) (2010) Une ambulance du Schutz und Rettung Zürich (en) (2010)

Une ambulance du Schutz und Rettung Zürich (en) (2010).jpg.webp) Une ambulance de l'hôpital de Langnau im Emmental Spital Emmental (2018)

Une ambulance de l'hôpital de Langnau im Emmental Spital Emmental (2018) Ambulance de la Croce verde Lugano (2010)

Ambulance de la Croce verde Lugano (2010)

Véhicule sanitaire protégé int. 6x6 Mowag DURO IIIP de l'Armée suisse (2019)

Véhicule sanitaire protégé int. 6x6 Mowag DURO IIIP de l'Armée suisse (2019) Véhicule sanitaire blindé 6x6 Piranha de l'Armée suisse (2006)

Véhicule sanitaire blindé 6x6 Piranha de l'Armée suisse (2006)

Autres pays

Notes et références

- Le Baron Jean-Dominique Larrey inventeur des ambulances volantes

- Les soins

- Médecins de la Grande Guerre

- Mi-2008 le parlement européen à la suite d'une première évaluation du plan d’action, a publié un rapport qui a notamment souligné que « certains États membres ont mis en place avec succès des laboratoires mobiles d'analyse ou "ambulances vertes" afin de poser un diagnostic rapide et fiable de la pollution de l'habitat dans les lieux publics et prives; estime que la Commission pourrait promouvoir cette pratique auprès des États-membres qui ne se sont pas encore dotes de ce modèle d'intervention directe sur le site pollue » (Rapport : " sur "l'Évaluation a mi-parcours du plan d'action européen en matière d'environnement et de santé 2004-2010" (2007/2252(INI)), par la Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire / Rapporteur: Frédérique Ries", pdf, 15 pages, 184 ko).

- Arrêté 2003-03-17/34, art.1-26; en vigueur au 01-05-2003

- Le pin-pon est produit par les notes « si-la » chez les pompiers et les notes « fa-la » pour les UMH des SMUR

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Corporation d'urgences-santé, Montréal, Québec

- Art. L. 6311-1 et suivants du Code de la santé publique

- Arrêté du 22 février 1988 fixant les conditions demandées aux véhicules et aux installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres Aide médicale urgente

- Circulaire DGS/SQ 2 no 98-483 du relative à la participation des transporteurs sanitaires privés à l'aide médicale urgente

- Arrêté du abrogeant l'arrêté du fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres.

- Norme NF EN 1789 concernant les véhicules de transport sanitaire et leurs équipements.