Le Châtelet-en-Brie

Le Châtelet-en-Brie est une commune française située dans le département de Seine-et-Marne en région Île-de-France.

| Le Châtelet-en-Brie | |||||

La mairie. | |||||

Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Île-de-France | ||||

| Département | Seine-et-Marne | ||||

| Arrondissement | Melun | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux (siège) |

||||

| Maire Mandat |

Patricia Torcol 2020-2026 |

||||

| Code postal | 77820 | ||||

| Code commune | 77100 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Châtelains | ||||

| Population municipale |

4 282 hab. (2020 |

||||

| Densité | 189 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 48° 30′ 19″ nord, 2° 47′ 36″ est | ||||

| Altitude | Min. 57 m Max. 113 m |

||||

| Superficie | 22,71 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Unité urbaine | Le Châtelet-en-Brie (ville isolée) |

||||

| Aire d'attraction | Paris (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Nangis | ||||

| Législatives | Troisième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Seine-et-Marne

Géolocalisation sur la carte : Île-de-France

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | chatelet-en-brie.fr | ||||

Géographie

Localisation

Située entre Melun (11 km) et Montereau-Fault-Yonne (19 km), la ville est aussi à moins de 5 km de la forêt de Fontainebleau.

Communes limitrophes

Géologie et relief

La commune est classée en zone de sismicité 1, correspondant à une sismicité très faible[1]. L'altitude varie de 57 mètres à 113 mètres pour le point le plus haut , le centre du bourg se situant à environ 89 mètres d'altitude (mairie)[2].

Hydrographie

Le système hydrographique de la commune se compose de six cours d'eau référencés :

- le ru de Chaumont, 14,74 km[3], et ;

- le ru du Châtelet, long de 10,86 km[4], affluents de la Seine ;

- le fossé 01 du château des Dames, canal de 2,70 km[8];

- le canal 01 de la Coudre[6], 1,58 km[9].

La longueur linéaire globale des cours d'eau sur la commune est de 17,27 km[10].

Climat

Le Châtelet-en-Brie, comme tout le département, connaît un régime climatique tempéré, de type atlantique.

Milieux naturels et biodiversité

L’inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes sur le plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire.

Le territoire communal du Châtelet-en-Brie comprend un ZNIEFF de type 2[Note 1] - [11], les « Forêt de Barbeau et bois de Saint-Denis » (814,38 ha), couvrant 5 communes du département[12].

Voies de communication

Le village est situé sur la D605 entre Melun et Montereau-Fault-Yonne.

Transports

La commune est desservie par les lignes d'autocars du réseau Transdev :

Urbanisme

Typologie

Le Châtelet-en-Brie est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 2] - [19] - [20] - [21]. Elle appartient à l'unité urbaine du Châtelet-en-Brie, une unité urbaine monocommunale[22] de 4 282 habitants en 2020, constituant une ville isolée[23] - [24].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Paris, dont elle est une commune de la couronne[Note 3]. Cette aire regroupe 1 929 communes[25] - [26].

Lieux-dits et écarts

La commune compte 117 lieux-dits administratifs[Note 4] répertoriés consultables ici[27] dont le Traveteau, Saveteux, la Gatellerie.

Occupation des sols simplifiée

Le territoire de la commune se compose en 2017 de 88,19 % d'espaces agricoles, forestiers et naturels, 3,74 % d'espaces ouverts artificialisés et 8,07 % d'espaces construits artificialisés[28].

Logement

En 2017, le nombre total de logements dans la commune était de 1 987 dont 82,9 % de maisons (maisons de ville, corps de ferme, pavillons, etc.) et 15,2 % d'appartements[Note 5].

Parmi ces logements, 90,3 % étaient des résidences principales, 3 % des résidences secondaires et 6,7 % des logements vacants.

La part des ménages fiscaux propriétaires de leur résidence principale s'élevait à 77,2 % contre 20,2 % de locataires[29] dont, 7,2 % de logements HLM loués vides (logements sociaux)[Note 6] et, 2,6 % logés gratuitement.

Toponymie

Le nom de la localité est mentionné sous les formes Castellarium en 1115[30] ; Prepositus de Castellari vers 1154[31] ; Castellerium en 1180[32] ; Chastelé en 1209[33] ; Chastelier en 1210[34] ; Ballivia de Castellerio en 1227[35] ; Castelletum en 1232[36] ; Castellare juxta Meledunum en 1244[37] ; De Castelleyo en 1308[38] ; Le Chastellé en Brie en 1365[39] ; Le Chastelé en Brie en 1384[40] ; La parroisse de Chastellé en Brie ou bailliage de Meleun en 1385[41] ; Chastellé en 1469[42] ; Le Chastellé en 1634[43] ; Le Castelet en Brie en 1784[44] ; Le Chatelet en 1793, Le Châtelet-en-Brie au XXe siècle[45].

Du latin castellum, « château » et le suffixe diminutif -et.

En Brie, région naturelle française située à l’est de Paris.

Histoire

Le Châtelet-en-Brie tient son nom du castelletum, ce poste militaire que les Romains établirent à mi-chemin de Condate (Montereau) et de Melodunum (Melun). Et très vraisemblablement, en arrivant sur le site, ils trouvèrent, bâties sur la colline autour de la source sacrée aujourd’hui devenue la fontaine Sainte-Reine, les huttes de quelques Gaulois chasseurs, bergers et, déjà paysans.

Le village connut ensuite le sort peu enviable des bourgades placées sur les grands chemins d’invasion. L’établissement des Francs, au Ve siècle, n’apporta pas d’amélioration à la vie quotidienne d’une population parvenant difficilement à assurer sa subsistance et quasiment privée de tout droit.

Malgré le joug féodal, les XIIe et XIIIe siècles furent une période de relative prospérité, la disparition du servage ayant permis à des paysans de s’installer sur les terres les plus arides des domaines seigneuriaux ou ecclésiaux.

Avec la guerre de Cent ans, les guerres de religion et les troubles de la Ligue, les siècles suivants apportèrent calamités et pillages, contraignant les maîtres des lieux et les habitants à renforcer leurs défenses : ils durent ainsi subir, dans la terreur, en 1358, le passage des troupes de Charles le Mauvais, roi de Navarre, et de ses alliés les Anglais ; en 1420, ce fut la ruée des armées de Henri V d’Angleterre et de son allié Philippe, duc de Bourgogne ; en 1590, c’est Henri IV, venu de son Béarn, qui traversait Le Châtelet pour aller s’emparer de Melun.

Il y eut aussi des visites plus plaisantes : ainsi, le , celle du futur roi Philippe IV le Bel qui fit escale dans le village. C’est ce même roi qui, après avoir fondé à Poissy le monastère de Saint-Louis pour y accueillir des religieuses dominicaines, leur accorda, en 1314, le droit de justice et certains droits féodaux sur la paroisse du Châtelet et de ses environs, depuis les Écrennes jusqu’à Héricy.

En 1384, ces Dames de Poissy acquirent la seigneurie du Châtelet et la maison fortifiée que l’on commença à appeler le « château des Dames. » Ce château, plusieurs fois reconstruit ou aménagé, est aujourd’hui propriété communale.

La Révolution mit fin aux droits et privilèges des religieuses de Poissy. Les habitants du Châtelet firent connaître leurs doléances avec un bel espoir de changement. Ils plantèrent leur arbre de la liberté, manifestèrent pour défendre leur liberté de culte et vécurent, sans heurts excessifs, cette période agitée.

Sous l’Empire, les Châtelains eurent plusieurs occasions d’accueillir Napoléon Ier sur le chemin de la chasse ; en 1809, ils acclamèrent les glorieux soldats de Suchet en route vers l’Espagne ; en 1814, ils retrouvèrent ces mêmes troupes, rappelées cette fois pour stopper l’invasion des Wurtembourgeois et des Russes et ils prêtèrent main-forte au général Pajol qui parvint à stopper l’avance ennemie à Montereau. Mais ce ne fut que provisoire. La Commune fut alors pour quatre ans, soumise à l’occupation et au pillage.

Elle connut encore les malheurs de la guerre : en 1870, un groupe de francs-tireurs châtelains s’opposa à l’avance des Prussiens, perdant trois des siens. Le monument élevé en 1919, après la Grande Guerre, porte les noms de 52 disparus ; on en ajouta 9 après la tragédie de 1940-45.

La population du Châtelet fut, évidemment, très touchée par les guerres, les épidémies ou les hivers trop rigoureux comme celui de 1709 qui fit 96 morts ; elle se maintint pourtant, pendant plusieurs siècles, proche du millier d’habitants.

En 1850, la commune manqua l’occasion d’un essor économique et démographique en refusant le passage du train sur son territoire. Mais un siècle plus tard le développement de l’habitat pavillonnaire en Ile-de-France et le développement du réseau routier et autoroutier transformèrent le petit village agricole en une bourgade de près de quatre mille cinq cents habitants bien décidés à écrire leur propre page d'histoire …

- Le Châtelet-en-Brie est libéré de l'occupation allemande par l'armée américaine le . Le nom de la « rue du 26-Août-1944 » conserve la mémoire de cet évènement.

Politique et administration

Liste des maires

Population et société

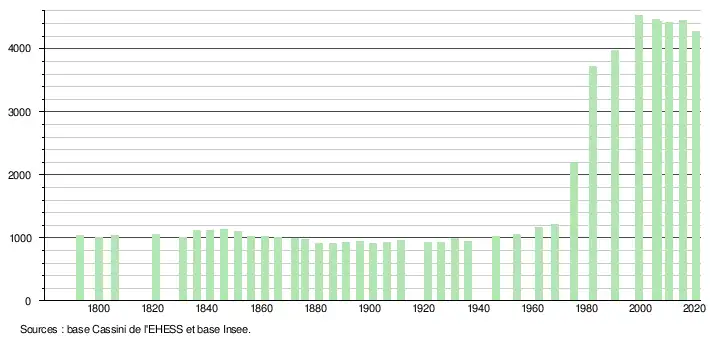

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[49]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[50].

En 2020, la commune comptait 4 282 habitants[Note 7], en diminution de 3,47 % par rapport à 2014 (Seine-et-Marne : +3,69 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Économie

Revenus de la population et fiscalité

En 2017, le nombre de ménages fiscaux de la commune était de 1 724 (dont 68 % imposés), représentant 4 348 personnes et la médiane du revenu disponible par unité de consommation de 24 940 euros[52].

Emploi

En 2017 , le nombre total d’emplois dans la zone était de 1 450, occupant 2 029 actifs résidants.

Le taux d'activité de la population (actifs ayant un emploi) âgée de 15 à 64 ans s'élevait à 69,4 % contre un taux de chômage de 7,5 %.

Les 23,1 % d’inactifs se répartissent de la façon suivante : 9,5 % d’étudiants et stagiaires non rémunérés, 8,5 % de retraités ou préretraités et 5,2 % pour les autres inactifs[53].

Entreprises et commerces

En 2015, le nombre d'établissements actifs était de 338 dont 15 dans l'agriculture-sylviculture-pêche, 23 dans l’industrie, 47 dans la construction, 198 dans le commerce-transports-services divers et 55 étaient relatifs au secteur administratif[54].

Ces établissements ont pourvu 1 078 postes salariés.

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- Au cœur du village, l'église, sous le vocable de la pénitente de Magdala, Sainte Marie-Madeleine, dresse fièrement son clocher jusqu'à 42 mètres du sol. La construction de l'édifice s'échelonne du XIIIe siècle pour les parties les plus anciennes (sanctuaire, chœur, transept), à la fin du Moyen Âge. Le clocher, point de mire de nombreuses routes des environs, est carré, à trois étages et couvert par une toiture briarde en double bâtière surmonté d'une flèche de charpente couverte d'ardoises. Le plan de l'église est relativement simple. L'ensemble paraît remonter à la première moitié du XIIIe siècle, malgré l'archaïsme des voûtes sexpartites du chœur. La nef, beaucoup plus sobre, à charpente apparente, témoigne d'une construction en plusieurs étapes relevant de commanditaires différents. Le chœur comprend deux travées voutées bordées au sud par une ancienne chapelle seigneuriale.

- La charpente qui la couvre est un bel exemple de charpente médiévale, anciennement ornée d'un lambris remplacé aujourd'hui par un enduit de plâtre. La nef est bordée, au sud, par une galerie de bois qui fait office de porche et, au nord, par un bas-côté actuellement désaffecté. Contre le côté nord du chœur, s'élève le clocher de l'église dont les premiers étages paraissent dater du XIIIe siècle alors que les niveaux supérieurs n'ont été construits qu'à la fin de l'époque médiévale ou peut-être même durant l'époque classique.

- Le château des Dames restauré au XIXe siècle et son domaine transformé en centre culturel.

- Parc Sainte-Reine et chapelle Sainte-Reine.

- Le château du Bois-Louis.

- Le lavoir.

Personnalités liées à la commune

- Louis Puissant (1769-1843), ingénieur géographe et mathématicien. Il est né au Châtelet-en-Brie.

- Auguste Rodin (1840 - 1917), sculpteur. Il venait au 3, rue du 26-août-1944 (à l’époque route de Melun). Cette maison était habitée par le docteur Vivier. Ami de Rodin, ce médecin soignait la compagne de celui-ci, Rose Beurret. Ayant le cœur fragile, elle venait se reposer au Châtelet-en-Brie.

- Giuseppe Sorrentino dit Joseph Platano (1883-1911), membre de la bande à Bonnot, mort au Châtelet-en-Brie.

- Roger Combrisson (1922-2008), homme politique. Il est né au Châtelet-en-Brie.

Héraldique

|

De gueules à la tour d’argent maçonnée de sable, mantelé d’azur à la fleurs de lys d’or à dextre et l’épi du même à senestre, au chevron aussi d’or brochant sur la partition. |

|---|

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Site de la mairie

- Ressources relatives à la géographie :

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les ZNIEFF de type 2 sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des potentialités biologiques importantes.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Contrairement au hameau ou écart qui est un groupe d’habitations , un lieu-dit n'est pas forcément un lieu habité, il peut être un champ, un carrefour ou un bois...

- En raison des arrondis, la somme des pourcentages n’est pas toujours égale à 100 %.

- Voir la Loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (loi SRU).

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

Références

- « Plan séisme consulté le 11 novembre 2020 ».

- « Le Châtelet-en-Brie » sur Géoportail. Carte IGN classique.

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Ru de Chaumont (F4433000) » (consulté le ).

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Ru du Chatelet (F4750600) » (consulté le ).

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Ruisseau des Grands Champs (F4429800) » (consulté le ).

- Nature en attente de mise à jour.

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Ru Guénin (F4428002) » (consulté le ).

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Fossé 01 du Château des Dames (F4433100) » (consulté le ).

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Canal 01 de la Coudre (F4429002) » (consulté le ).

- Site SIGES – Seine-Normandie (Système d’information pour la gestion des eaux souterraines en Seine-Normandie), consulté le 8 janvier 2019

- « Liste des ZNIEFF de la commune duChâtelet-en-Brie », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF les « Forêt de Barbeau et bois de Saint-Denis » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- Transdev, ligne 41

- Transdev, ligne 42

- Transdev, ligne 43

- Transdev, ligne 44

- Transdev, ligne 45

- Transdev, ligne 46

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 du Le Châtelet-en-Brie », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction duParis », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Liste des lieux-dits français », sur MémorialGenWeb (consulté en ).

- [PDF]Fiche communale d'occupation des sols en 2017 (comparaison avec 2012) sur le site cartoviz.iau-idf.fr

- Statistiques officielles de l'Insee, section Logement consulté le 30 septembre 2020

- Histor. France, XII, p. 423.

- Depoin, Saint-Martin-des-Champs, II, p. 373.

- Cartulaire Barbeau, fol. 256.

- Archives nationales, S 1344, no 11.

- Histor. France, XXIII, p. 682.

- Bibl. nat., ms. nouv. acq. franç. 7584, fol. 340 v°.

- Quantin, Recueil, p. 401.

- Histor. France, XXII, p. 68.

- Olim, IV, fol. 92.

- Archives nationales, S 2143.

- Archives nationales, P 131, fol. 40.

- Archives nationales, JJ 127, fol. 104.

- Archives nationales, S 1344.

- Archives nationales, S 4898.

- Henri Stein et Jean Hubert, Dictionnaire topographique du département de Seine-et-Marne, Paris, (lire en ligne), p. 113.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Le maire du Châtelet-en-Brie également inhumé aujourd'hui

- « Seine-et-Marne. Ces nouveaux maires du canton du Châtelet-en-Brie », sur le site de l'hebdomadaire La République de Seine-et-Marne, (consulté le ).

- « Annuaire des communes de Seine-et-Marne », sur um77.fr (Union des maires de Seine-et-Marne) (consulté en ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Statistiques officielles de l'Insee, section Revenus et pauvreté des ménages, consulté le 30 septembre 2020

- Statistiques officielles de l'Insee, section « Population active, emploi et chômage au sens du recensement en 2017 », consulté le 11 novembre 2020

- Statistiques officielles de l'Insee, section « Caractéristiques des établissements en 2015 », consulté le 11 novembre 2020

- « L'église Sainte-Madeleine », notice no PA00086878, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Objets mobiliers classés de l'église », base Palissy, ministère français de la Culture.