Gamétophyte

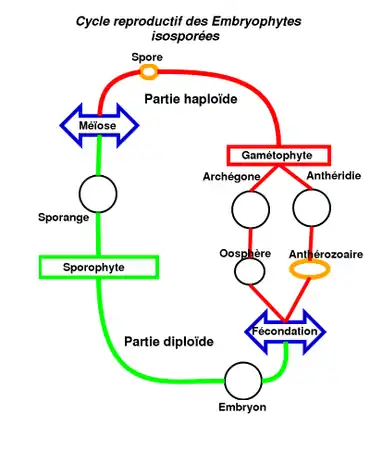

Chez les végétaux, le gamétophyte, en tant que forme préparatoire à la reproduction sexuée entre gamètes mâles et gamètes femelles (fécondation), est l'élément central du cycle de reproduction des plantes. C'est un organisme végétal issu de la germination d'une spore et produisant des gamètes, cet organisme étant transitoire et différent de la plante-mère.

Genèse du gamétophyte chez les plantes

Chez les plantes, la spore est l'organe reproducteur dormant qui résulte de la division de certaines cellules de la plante (sporogenèse). C'est une cellule particulière produite et contenue dans le sporange de la plante.

A maturité, la spore est libérée par le sporange, soit en restant attachée à la plante (cas des spores femelles des plantes à fleurs), soit en étant dispersée dans le milieu environnant par le vent, l'eau ou les animaux. Ensuite, si les conditions d'humidité et de température sont réunies, la spore germe en produisant :

- soit un clone de la plante (cas des bactéries et des champignons),

- soit un gamétophyte (cas des champignons, des algues, des mousses, des fougères et des plantes à fleurs) ayant les propriétés suivantes :

- le gamétophyte est un organisme végétal transitoire différent de la plante-mère, issu de la germination d'une spore.

- le gamétophyte est une forme préparatoire à la reproduction sexuée entre gamètes mâles et gamètes femelles (fécondation).

- le gamétophyte est sexué (mâle, femelle ou bisexué) et produit par division cellulaire (mitose) des gamètes qu'il héberge ou au contraire disperse dans le milieu environnant.

Forme des gamétophytes chez les plantes

Chez les plantes, les gamétophytes ont des formes diverses comme suit :

- Chez les plantes sans fleurs (Sporophytes, anciennement Cryptogames) :

- Chez les fougères et plantes apparentées (Ptéridophytes) : le gamétophyte est un petit organisme vert en forme de cœur (prothalle) se fixant au sol par des racines (bisexué chez la fougère, unisexué chez la prêle, le lycopode et la sélaginelle).

- Chez les champignons et lichens : le gamétophyte est le mycélium dit "primaire" (directement issu de la germination) qui est un réseau de longs filaments unisexués (hyphes) se ramifiant et s'agglomérant dans le sol.

- Chez les mousses (Bryophytes) : le gamétophyte est un ensemble de filaments unisexués ou bisexués (protonéma) ramifiés et riches en chlorophylle. Chaque filament est constitué par un axe feuillé cylindrique, qui est la partie la plus visible de la plante. Cependant ce peut être aussi une lame thalloïde (comme Marchantia) ou une tige feuillet aplatie dorso-ventralement.

- Chez les algues (Phycophytes) : les situations sont variées : cycle haplophasique (Chlamydomonas, Ulothrix, spirogyre), cycle haplo-diplophasique (ulve, Dictyota), cycle diplophasique (Fucus, Codium, Diatomées), cycle à trois générations successives (algues rouges), chacun des stades haploïde ou diploïde étant pluricellulaire[1]. Le gamétophyte se présente sous divers aspects selon les espèces (cellules isolées ou regroupées en colonne, filament, tube, etc.).

- Chez les plantes à fleurs (Spermaphytes, anciennement Phanérogames) :

Rôle

Le gamétophyte assure la jonction entre la méiose et la fécondation ainsi que la dispersion des gènes.

Au cours de l'histoire évolutive des végétaux, on assiste à une réduction de la phase gamétophytique (réduction de taille mais aussi du temps de vie) au profit de la phase sporophytique. Une hypothèse est que la réduction de cette phase gamétophytique du cycle biologique au cours de la conquête des terres (milieu difficile) pourrait être que la diploïdie du sporophyte autorise le masquage de l'expression de mutations délétères (provenant d'une exposition aux UV) par complémentation génétique[2] - [3]. Ce phénomène est bien caractérisé chez les végétaux terrestres, mais il s'observe aussi chez les formes des algues considérées comme plus évoluées (Laminariales, Fucales chez lesquelles le gamétophyte cesse d'exister en tant qu'organisme indépendant) et surtout chez les Charophytes qui développent une protection du jeune individu diploïde en différenciant des oogones (organes ovoïdes à paroi indurée) qui contiennent un zygote en état de latence[4]. Enfin, le développement parasite du gamétophyte femelle au sein des tissus du sporophyte permet une meilleure protection vis-à-vis des conditions instables et agressives de l'environnement (milieu terrestre pour les embryophytes, zone de balancement des marées pour les macroalgues). Avec les Spermatophytes, on observe une réduction extrême de la phase gamétophytique (elle ne comporte plus que quelques cellules) avec une endoprothallie et une organisation très spécifique de l'ensemble sous forme de deux structures particulières : l'ovule pour la partie femelle et le grain de pollen pour la partie mâle. Celles-ci rendent la fécondation quasi indépendante de l'eau grâce aux vecteurs de pollinisation[5].

Chez les plantes à graines, les grains de pollen (microgamétophytes mâles, équivalent fonctionnels des spermatozoïdes) participent activement à la vigueur du sporophyte. Les stratégies adaptatives des organes floraux et des structures polliniques optimalisant la libération, le transfert et la réception du pollen sur le pistil, favorisent en effet la compétition pollinique. Les gamétophytes mâles interviennent ainsi dans les processus d'évolution[6].

Notes et références

- Jean-Claude Roland, Hayat El Maarouf Bouteau, François Bouteau, Atlas de biologie végétale, Dunod, , p. 34.

- (en) H. Bernstein, G.S. Byers et R.E. Michod, « Evolution of sexual reproduction: Importance of DNA repair, complementation, and variation », The American Naturalist, vol. 117, no 4, , p. 537–549 (DOI 10.1086/283734).

- (en) R.E. Michod et T.W. Gayley, « Masking of mutations and the evolution of sex », The American Naturalist, vol. 139, no 4, , p. 706–734 (DOI 10.1086/285354).

- Jacqueline Cabioc'h, Jean-Yves Floc'h, Alain Le Toquin, Charles François Boudouresque, Alexandre Meinesz, Marc Verlaque, Guide des algues des mers d'Europe, Delachaux et Niestlé, , p. 126.

- Rodolphe-Edouard Spichiger, Vincent V. Savolainen, Murielle Figeat-Hug, Daniel Jeanmonod, Botanique systématique des plantes à fleurs: une approche phylogénétique nouvelle des angiospermes des régions tempérées et tropicales, PPUR presses polytechniques, , p. 17.

- (en) David L. Mulcahy, Gamete Competition in Plants and Animals, North Holland Publishing Company, , p. 126.