Phloème

Le phloème est le tissu conducteur de la sève élaborée qui est une solution riche en glucides tels que le saccharose, le sorbitol et le mannitol chez les plantes vasculaires. Le phloème est un tissu vivant composite, de tubes criblés, de cellules compagnes, de fibres et de parenchyme longitudinal[1]. Il a un rôle conducteur de la sève et aussi de réserve comme pour les parenchymes et un rôle de soutien comme pour les fibres libériennes et les sclérites. En biologie végétale les tissus sont classés selon leur fonction. Les tissus conducteurs des angiospermes dicotylédones ou des gymnospermes (principalement les arbres) incluent le phloème secondaire pour le transport de la sève élaborée, et le xylème secondaire ou bois, pour le transport de la sève brute.

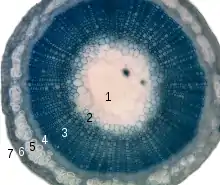

1. : cuticule.

2. et 5. : épiderme.

3. : parenchyme palissadique.

4. : parenchyme spongieux

6. : stomate.

7. : cellules stomatiques.

8. : xylème.

9. : phloème.

10. : tissu conducteur.

Étymologie

C'est Karl Wilhelm von Nägeli qui en 1858 dans « Beitraege zur Wisseschaftliche Botanik » lui donne le nom de phloème. C'est un dérivé du mot grec φλοιός (phloios) qui signifie écorce. Cependant cette étymologie ne traduit pas tout à fait la véritable fonction du phloème qui est celle de tissu conducteur ; l'écorce est un tissu plus largement composé de liège (tissu protecteur) et de phloème secondaire synonyme de liber (tissu conducteur).

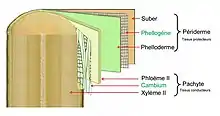

Deux origines méristématiques

On distingue :

- Le phloème primaire (phloème I) issu de la différenciation du procambium.

- Le phloème secondaire (phloème II ou liber) issu de la différenciation du cambium (zone génératrice libéro-ligneuse), rencontré uniquement chez les dicotylédones[2]

Dans les racines et dans les tiges cette formation est centripète, c'est-à-dire que le phloème va se former de l'extérieur vers l'intérieur du pachyte. On retrouve le même type de formation pour le xylème des racines. Pour le xylème de la tige cela est un peu différent, l'élongation est dite centrifuge c'est-à-dire que le sens de différenciation des cellules se produit de l'intérieur vers l'extérieur du pachyte.

Histologie

Le tissu phloèmien est un assemblage de plusieurs types de cellules :

- Des tubes criblés, cellules vivantes allongées. Elles ont des parois longitudinales et transversales dotées de pores appelés cribles, qui permettent aux cellules de communiquer entre elles[3]. Ces cellules n'ont pas de noyau, ni de vacuole, mais un contenu hyaloplasmique particulier avec des protéines allongées[4].

- Des cellules compagnes accolées aux tubes criblés. Elles assurent l'approvisionnement des tubes criblés, par transfert d'éléments comme le saccharose, qu'elles synthétisent[5].

- Des cellules parenchymateuses, cellules de remplissage qui jouent un rôle conjonctif, de réserve et de sécrétion [6].

- Des fibres libériennes, cellules dont la paroi est épaisse et lignifiée ou cellulosique[3]. Ce sont des éléments de soutien.

Le mouvement de la sève élaborée dans le phloème est bidirectionnel[2], tandis que dans les cellules de xylème, le flux de sève brute est continu (ascendant).

Le phloème réalise la translocation chez les arbres, c'est le processus de transfert des composés organiques et solubles des feuilles où a lieu la photosynthèse vers les organes de réserve (tubercules, racines...).

Fonction

Contrairement au xylème (qui est composé principalement de cellules mortes), le phloème est composé de cellules encore vivantes qui transportent la sève. La sève est une solution à base d'eau, mais riche en sucres issus de la photosynthèse. Ces sucres sont transportés vers des parties non photosynthétiques de la plante, telles que les racines, ou dans des structures de stockage, telles que des tubercules ou des bulbes[7].

Pendant la période de croissance de la plante, les organes de stockage tels que les racines sont des sources de sucre et les nombreuses zones de croissance de la plante sont des puits de sucre. Le mouvement dans le phloème est multidirectionnel, alors que dans les cellules du xylème, il est unidirectionnel (vers le haut).

Après la période de croissance, lorsque les méristèmes sont en dormance, les feuilles sont des sources et les organes de stockage sont des puits. Les organes porteurs de graines en développement (comme les fruits) sont toujours des puits. En raison de cet écoulement multi-directionnel, associé au fait que la sève ne peut pas se déplacer facilement entre les tubes criblés adjacents, il n'est pas rare que la sève dans les tubes criblés adjacents s'écoule dans des directions opposées[8].

Alors que le mouvement de l'eau et des minéraux à travers le xylème est entraîné par des pressions négatives (tension) la plupart du temps, le mouvement à travers le phloème est entraîné par des pressions hydrostatiques positives. Ce processus est appelé translocation et est accompli par un processus appelé chargement et déchargement du phloème.

On pense également que la sève du phloème joue un rôle dans l'envoi de signaux d'information à travers les plantes vasculaires. "Les modèles de chargement et de déchargement sont largement déterminés par la conductivité et le nombre de plasmodesmes et la fonction dépendante de la position des protéines de transport de la membrane plasmique spécifiques au soluté. Des preuves récentes indiquent que les protéines mobiles et l'ARN font partie du système de signalisation de communication longue distance de la plante. . Il existe également des preuves du transport et du tri dirigés des macromolécules lors de leur passage à travers les plasmodesmes[9].

Les molécules organiques telles que les sucres, les acides aminés, certaines phytohormones et même les ARN messagers sont transportés dans le phloème à travers des éléments de tubes criblés[9].

Phloème et pesticides

Certains désherbants pénètrent dans la plante puis sont véhiculés par le phloème pour tuer l'ensemble du végétal. Des insecticides comme le fipronil circulent dans le phloème et se répartissent dans toute la plante[10], ce qui augmente leur efficacité, mais aussi leur écotoxicité.

Notes et références

- Éditions Larousse, « Définitions : phloème - Dictionnaire de français Larousse », sur www.larousse.fr (consulté le )

- « Phloème », sur Futura Planète (consulté le )

- « Angiospermes : tissus conducteurs », sur www.snv.jussieu.fr (consulté le )

- « Les tissus végétaux », sur www.uvt.rnu.tn (consulté le )

- « L’eau, de l’absorption à la transpiration – Cours Pharmacie », sur www.cours-pharmacie.com (consulté le )

- « Phloème : définition et explications », sur Aquaportail (consulté le )

- Sylvie Dinant, « Phloème, transport interorgane et signalisation à longue distance », Comptes Rendus Biologies, vol. 331, no 5, , p. 334–346 (ISSN 1631-0691, DOI 10.1016/j.crvi.2008.03.001, lire en ligne, consulté le )

- (en) MJP Canny, Phloem Translocation, Cambridge, Cambridge University Press, (ISBN 0521200474), p. 124

- (en) Robert Turgeon et Shmuel Wolf, « Phloem Transport: Cellular Pathways and Molecular Trafficking », Annual Review of Plant Biology, vol. 60, no 1, , p. 207–221 (ISSN 1543-5008 et 1545-2123, DOI 10.1146/annurev.arplant.043008.092045, lire en ligne, consulté le )

- (en) Aajoud, A., Raveton, M., Azrou - Isghi, D., Tissut, M. et Ravanel, P., « How can the fipronil insecticide access phloem ? », Journal of agricultural and food chemistry, vol. 10, no 56, , p. 3732-3737 (DOI 10.1021/jf800043h).

- Karl Wilhelm von Nägeli, Beitraege zur Wissenschaftliche Botanik, . Créateur du terme « Phloem ».