Flottage du bois

Le flottage du bois ou radelage est un mode de transport par voie d'eau pour des pièces de bois de tailles variables, à l'état brut ou déjà débitées, assemblées entre elles ou pas. Influencé par les caractéristiques typographiques, hydrographiques, culturelles et climatiques de chaque région du monde, il prend des formes différentes et très variées en fonction des essences d'arbres des grandes zones forestières de la planète, mais surtout de la présence ou du degré de flottabilité du cours d'eau qui est aux abords des massifs forestiers où sont abattus les arbres.

Le radelage *

| |

Radelage en Espagne en 2011 | |

| Pays * | |

|---|---|

| Liste | Liste représentative |

| Année d’inscription | 2022 |

| * Descriptif officiel UNESCO | |

Tous ces facteurs variables engendrent une activité extrêmement localisée, très marquée par le mode de vie des populations autochtones, ce qui se manifeste d'abord par un vocabulaire pratiquement toujours régional. Des zones blanches côtoient des aires d'extension du flottage très actives dans de nombreux pays du monde. Le noyau géographique du flottage est l'Eurasie tout entière. De là, il a été exporté par les colons vers l'Amérique, l'Afrique et l'Océanie. En dehors de l'Amérique du Nord, il reste néanmoins très marginal voire très localisé dans ces trois continents. Il n'existe pas une forme de flottage du bois, notamment en trains, qui représenterait une norme particulière et qui aurait été imitée au fil des millénaires pour se répandre dans le monde. La diversité est de mise car le flottage dépend de nombreux facteurs biochimiques et physiques qui influent sur la capacité du bois à flotter plus ou moins bien, voire pas du tout, suivant qu’il est fraîchement coupé ou stocké et séché. De même, certaines essences d’arbre en Asie sont naturellement peu flottables de sorte qu’il faut les arrimer à des essences d’arbres qui leur servent de bouées d’appoint. Les civilisations antiques ont également eu recours à des outres de bouc gonflées ou des poteries en terre cuite inversées pour améliorer la flottabilité de l’assemblage de grumes.

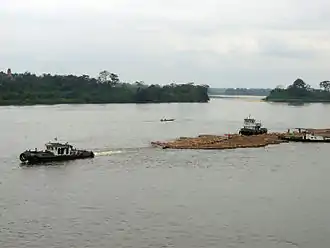

Le flottage du bois n'appartient pas partout au passé comme dans les pays européens. Il est encore pratiqué dans certaines régions du monde. Le flottage contemporain est très fortement lié aux forêts tropicales mais aussi au bambou qui devient un gros marché en Asie. En Chine, mais aussi de plus en plus en Éthiopie[1], la ressource la plus importante en bois est le bambou dont l'exploitation et la transformation permettent l'emploi des millions de salariés. Il pousse plus vite que les essences d’arbres des zones tempérées et il est encore transporté par flottage parallèlement au transport par camions, barges ou chemin de fer.

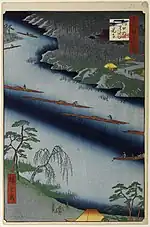

Train de bois ou radeau

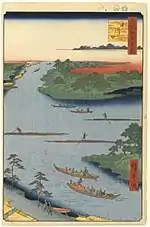

Il ne faut pas confondre les radeaux et le flottage du bois bien qu'ils soient intrinsèquement apparentés. C'est la finalité qui diverge : un radeau, de sauvetage ou pas, ou encore un radeau-bac ont été construits intentionnellement comme embarcation[2] pour les hommes pour traverser une rivière, relier des îles (le « island hopping » des micronésiens et polynésiens[3]) ou servir de refuge improvisé avant l'apparition des canots de sauvetage, et surtout quand les bateaux étaient en bois et s’échouaient sur une rive. L’usage du radeau comme moyen de transport en Asie était très courant comme au Japon durant la période Muromachi avec les radeaux aux extrémités courbées vers le haut, mais on voit également pour la même époque sur une estampe exposée au Metropolitan Museum of Art de New York, réalisée par le Japonais Maejima Sōyū, l’explorateur chinois Zhang Qian sur un radeau sur une rivière qui ressemble en fait plus à un seul tronc d’arbre mal en point. De même, le déplacement et les migrations par radeaux remontent très loin ; les Indigènes du détroit de Torrès ont usé de radeaux en bambou traditionnels hérités des temps immémoriaux jusqu’au début du XXe siècle.

Le radeau est plus associé à la mer dans les cultures européennes, il a longtemps servi de ferry ou bac de rivière en Asie (aujourd'hui encore dans le Kerala[2] en Inde du Sud-Ouest par exemple), parfois même avec un seul tronc tiré par une corde et auquel on s'accrochait.

Toutefois, les flotteurs, justement appelés parfois radeleurs, fabriquent en quelque sorte des radeaux puisqu'ils assemblent les grumes les unes aux autres pour rentabiliser l'expédition en transportant le maximum de pièces possibles jusqu'au port aux bois final. La finalité de ces radeaux est en premier lieu pratique et fonctionnelle : d'abord ils peuvent faire plus d'un mètre de profondeur, ensuite ils sont liés de manière interdépendante pour former un train qui peut atteindre des dimensions gigantesques sur lac ou fleuve. L'assemblage évite de perdre des pièces de bois pendant la descente avec un inconvénient majeur dû à sa taille : il n'est pas maniable ou facilement manœuvrable.

Les hommes qui montent sur ces trains de bois ne sont pas des voyageurs qui se rendent d'un point à un autre, mais des livreurs de bois qui grimpent sur leur marchandise à leurs risques et périls pour la diriger entre les rochers, les méandres, entre les piliers de pont et surtout à travers les pertuis qui jalonnent les cours d'eau. Toutefois, pour les trains de bois assez stables sur les rivières peu agitées, les flotteurs ont, selon les régions bien sûr, accepté de prendre des passagers sur leur train de bois sans pouvoir leur garantir une totale sécurité. De même, ce qui sème la confusion avec les radeaux de passagers, c'est que pour les expéditions de plusieurs jours ou semaines il y avait sur les grands assemblages de radeaux des tentes ou des cabanes pour les flotteurs et leurs familles qui voyageaient avec eux. Enfin, et ce n’est pas la moindre des différences, le radeleur des bacs et des autres embarcations de voyageurs ne démonte pas son radeau une fois la cible atteinte tandis que le flotteur disloque tous les radeaux solidaires au port aux bois qui prend en charge le triage et la redistribution, il reprend ce qui peut être réutilisé à la prochaine expédition (cordages et harts, gaffes, crochets…) et il rentre à pied. Dans les îles Fidji, certains utilisent encore le bili-bili, radeau réalisé en bambou, aussi appelé le « bateau sans retour » car le marchand de l'île ne vend pas le bois du radeau avec lequel il a descendu le fleuve Navua pour vendre sa marchandise au marché. Le paysan revenait à pied et le radeau à usage unique dérivait vers la mer.

Quatre formes de flottage les plus répandues

Il faut distinguer :

- le flottage à bûches perdues ;

- le flottage en trains de grumes ou de planches sur lequel montent au mininum deux flotteurs ;

- les flottes aux billes dissociées mais reliées par un filin central ou enserrées dans un cadre délimité par des bois de garde, le tout tracté ou propulsé par un ou plusieurs bateaux ;

- les radeaux Benson ou Joggins, mastodontes des flottes aux États-Unis au XXe siècle.

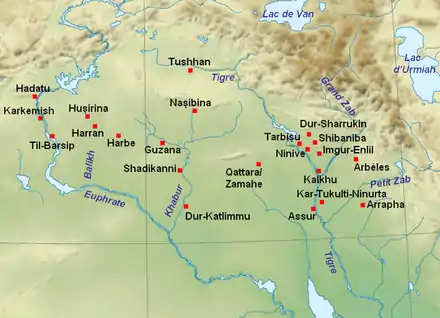

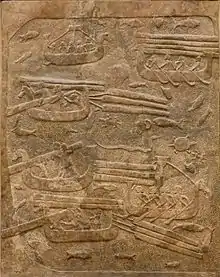

Par pur réflexe, on pourrait penser que le premier type, fondé sur l’observation empirique d’un arbre qu’on voit flotter sur l’eau sans rien faire de particulier, est le plus ancien dans l’histoire alors que le troisième est le plus récent. La réalité et l’archéologie montrent que ce n’est pas tout à fait vrai. Ainsi, comme les récits anciens l’attestent, les bas-reliefs assyriens montrent aussi bien des flottes de cèdres non assemblés qui sont fixées à des barques à quatre rameurs qui tractent les troncs flottants que des radeaux compacts soutenus par des outres gonflées et manœuvrés par des grandes perches, lesquels transportent toutes sortes de marchandises et sont démontés au port de destination pour être vendus. Les textes des auteurs antiques n’évoquent pas le flottage à bûches perdues par un terme univoque pour le bassin méditerranéen ou la Mésopotamie. Il est également intéressant de noter que, dans les pays industrialisés, le flottage en trains a disparu avant le flottage à bûches perdues ou par flottes tractées. La concurrence des chemins de fer et du roulage lui a été fatal alors que le flottage en zones très accidentées ou très humides est encore pratiqué de nos jours tout comme les grandes flottes propulsées monumentales nord-américaines ou asiatiques.

Le radelage est insrit sur sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO en 2022[4].

Flottage à bûches perdues

La méthode la plus rudimentaire et donc la plus généralisée consiste à rassembler le bois sur la rive, à marquer chaque pièce du symbole choisi par son propriétaire et à laisser les bûches ou grumes descendre librement le cours d’eau au gré du courant, de préférence au moment des hautes eaux c’est-à-dire, pour les zones tempérées, au printemps et en automne. Contrairement aux idées reçues, les crues sont néfastes et défavorables pour ce type de flottage car elles rendent les choses incontrôlables et dispersent les bûches. Toutefois, certains cours d’eau qui étaient presque des petits ruisseaux insignifiants avaient un étiage insuffisant pendant toute l’année de sorte qu’il fallut leur apporter des eaux supplémentaires pour gonfler le flot au moment du passage des bûches. C’est là la caractéristique de ce type de flottage : simple en apparence, il a parfois nécessité davantage d’aménagements et d’entretien de la part des flotteurs pour rendre des petits ruisseaux flottables. Pour mieux visualiser les petits gestes et les étapes nécessaires avant de lâcher les bûches, les anciens flotteurs de la vallée de la Kinzig[5] en Forêt-Noire en Allemagne ont réalisé un sentier pédagogique du flottage à bûches perdues, jalonné de panneaux informatifs à chaque station de la randonnée[N 1]. Il fait autorité en Europe de l'Ouest puisque les techniques expliquées pour ce petit cours d’eau de montagne tributaire d’apports en eaux supplémentaires étaient peu ou prou similaires dans les autres massifs de moyenne altitude en Europe où l’ingéniosité des hommes a dû compenser le manque d’eau ou de débit des cours d’eau. Par ailleurs, il faut également écarter l’idée qu’un cours d’eau qui aurait assez d’eau ou assez de débit serait toujours flottable à bûches perdues. En réalité, certaines rivières n’ont jamais été flottables à cause de la morphologie du lit de la rivière, de bancs de sable ou de rochers présents à des endroits défavorables. Enfin, compte tenu de la faible valeur marchande du bois de feu, tous les seigneurs régionaux n’avaient pas forcément envie de pratiquer ce type de flottage sur une rivière qui leur apportait peut-être d’autres avantages ou d’autres activités plus rémunératrices ou nourricières (pêche, perles par exemple).

Les grumes ou bûches descendaient donc les cours d'eau de pertuis en pertuis ou s'accumulaient devant les barrages mobiles à aiguilles ou des écluses. On « démasquait » le pertuis, le vannage ou l'écluse et le bois continuait son cours entrainé par le courant. Arrivé à destination, il était arrêté par un barrage dressé au travers de la rivière, par des pieux fichés dans le lit ou par un câble tendu. Ce procédé se traduisait par des pertes significatives (échouages — bois canards —, vols, grumes coincées sous des ponts ou des rochers[N 2]). Avec le temps, des aménagements successifs des cours d’eau permettront d’améliorer ce type de flottage comme l’élaboration d’une législation du flottage incluant tous les acteurs impactés par le passage des bûches, la formation d’une police ou d’un organisme de contrôle officiel suivant les États, les rectifications ou modifications des berges, les mises aux normes des écluses des moulins et des barrages d’usines ou les canaux de flottage spécialement conçus pour guider les bûches dans les endroits délicats ou pour les faire entrer dans les pertuis de manière plus contrôlée avec le principe de l’entonnoir comme le font les estacades qui guident les bateaux vers le sas de l’écluse sur les canaux aujourd’hui. Dans le canal de Saint-Quentin et ses deux parties souterraines, le flottage à bûches perdues est encore utilisé en 1918 à la fin de la Première Guerre mondiale ; soumis à taxation comme les péniches : « Les trains d'arbres flottés paieront pour chaque arbre, sans égard à la dimension, le droit fixe pour deux tonneaux, c'est-à-dire vingt centimes par arbre et par distance, 20 centimes » (au 1er janvier 1818, la taxe étant destinée dans ce cas au trésor public). Le flottage du bois dans les canaux deviendra incompatible avec la circulation des péniches quand elles seront équipées de moteurs à hélice. Le bois sera alors transporté par les chemins de fer, mais surtout en camion, avec plus de risque de se fendre en séchant trop vite.

Écluse de flottage Erzherzog-Johann vue du bas, sur la Brandenberger Ache, Autriche.

Écluse de flottage Erzherzog-Johann vue du bas, sur la Brandenberger Ache, Autriche. Grille d’arrêt pour les bûches perdues sur la Mendling, Göstling an der Ybbs.

Grille d’arrêt pour les bûches perdues sur la Mendling, Göstling an der Ybbs. Passerelle facilitant le travail des flotteurs à bûches perdues à Fetsund, comté d'Akershus, Norvège.

Passerelle facilitant le travail des flotteurs à bûches perdues à Fetsund, comté d'Akershus, Norvège. Bief de flottage qui traverse les rochers, République tchèque.

Bief de flottage qui traverse les rochers, République tchèque.

.jpg.webp) Canal de flottage, Srní, République tchèque.

Canal de flottage, Srní, République tchèque. Canal de flottage, Joensuu, Finlande orientale.

Canal de flottage, Joensuu, Finlande orientale. Flottage du bois en Russie.

Flottage du bois en Russie.

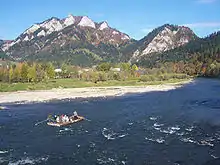

Flottage en trains

Du Moyen Âge jusqu’à la fin du XIXe siècle, en Europe et en Asie, le flottage fut le mode de transport le plus courant et le moins onéreux pour le bois, y compris en trains de radeaux, de madriers ou de planches. De ce fait, il continue d’être utilisé dans les forêts tropicales difficiles d’accès en Asie du Sud-Est ou en Afrique centrale même si les progrès monumentaux pour les engins forestiers ont engendré des déforestations spectaculaires pour créer des couloirs d’accès aux zones d’extraction du bois destinée à l’exportation. La technique du flottage en trains demandait plus d’organisation en amont, mais remédiait à une partie des inconvénients de la précédente, en tête desquels la dispersion et la perte. Elle demande que les troncs marqués ou les bois débités en planches le plus souvent soient reliés entre eux pour former une sorte de radeau gouvernable qui descend le courant. Suivant les régions du monde concernées, il existe de grandes disparités dans les modes d’assemblage des trains, dans leur dimension, dans le nombre de radeaux mis bout à bout et dans le nombre de personnes pour les conduire. C’est la taille du cours d’eau qui reste le facteur décisif ; on distingue trois flottes qui font un peu boule de neige : la première intègre la deuxième qui s’insère dans la troisième. L’erreur consiste à penser qu’un train de flottage démarre systématiquement à la source et arrive aux grands ports aux bois des grandes villes, des ports maritimes ou des grands ports de redistribution internationaux.

- la petite flotte (Dans les montagnes, sur les petits cours d’eau qu’on a souvent dû gonfler artificiellement, rarement pour les bois longs ou bois de marine) ;

- la moyenne flotte (Les petites flottes sont rassemblées en longueur et en largeur aux ports aux bois intermédiaires pour devenir des moyennes flottes capables de circuler sur des rivières au débit suffisant) ;

- la grande flotte (Sur les fleuves, les lacs, les grandes rivières avec une profondeur suffisante et presque toujours navigables de toute façon; elles peuvent atteindre des proportions gigantesques et côtoient les bateaux avec qui elles partagent l’espace non sans conflits). En Allemagne, l’indication du nom de la rivière ou du fleuve ajouté au mot « Floß » qui signifie « radeau » ou « flotte de bois », permet de savoir quelle est la taille de la flotte[N 3]. Ce sont des mots qui deviennent des noms communs dans le langage courant.

Le schéma en poupées russes n’est pas systématique. Tout dépend du lieu de départ et du lieu de livraison. En réalité, toutes les formes de flottage peuvent se combiner à un moment de la chaîne. De même, une rupture de charge s’avère inévitable ou bien il est nécessaire d’apporter les grumes aux lieux d’assemblage avec des animaux de trait comme les bœufs, les chevaux, les mules, les buffles ou encore les éléphants qui tirent les grumes ou des attelages. Plus tard, les grumiers et les engins-débardeurs remplaceront les bêtes dans la quasi plupart des régions du monde à quelques exceptions près avec les buffles et éléphants dans les zones inondées de l’Indonésie ou de la Birmanie. Chaque cas régional répond à une stratégie spécifique : amener les bois par flottage à bûches perdues jusqu’au port à bois qui en fait des trains, ou au contraire d’abord flotter les pièces de bois vers les ports où elles sont embarqués sur des barges ou entassés sur des grumiers entre autres cas de figure. Dans de rares cas avérés, les grandes flottes pouvaient être dotées d’un mât et d’une voile pour s'aider du vent dans les manœuvres ou progresser plus rapidement. Ce mode de transport n’est possible que sur des tronçons où le cours d’eau est suffisamment large et peu tumultueux. Hormis le bois dont elles étaient faites, ces embarcations pouvaient convoyer d'autres biens, parfois même du bétail ou selon les régions des passagers occasionnels ou réguliers.

Repas et cuisine du train de bois du flotteur J.R. Booth sur la Rivière des Outaouais.

Repas et cuisine du train de bois du flotteur J.R. Booth sur la Rivière des Outaouais..jpg.webp)

Flotteurs en train d’assembler les grumes, Allemagne.

Flotteurs en train d’assembler les grumes, Allemagne..jpg.webp)

Train de bois sur la rivière Bengawan à Ngandong, Indes orientales néerlandaises.

Train de bois sur la rivière Bengawan à Ngandong, Indes orientales néerlandaises. Flottage de bois sur la Pine Creek (comté de Lycoming ou de Tioga, Pennsylvanie, USA, peu avant 1905 ou peut-être en 1908). Le 1er radeau de gauche est la cuisine-réfectoire, le 2e est la chambre à coucher, et le 3e l'écurie flottante.

Flottage de bois sur la Pine Creek (comté de Lycoming ou de Tioga, Pennsylvanie, USA, peu avant 1905 ou peut-être en 1908). Le 1er radeau de gauche est la cuisine-réfectoire, le 2e est la chambre à coucher, et le 3e l'écurie flottante.

Flottage par flotte tractée ou propulsée

À mi-chemin entre les deux premiers, ce type de flottage n’assemble pas les billes entre elles de manière serrée comme dans un radeau, mais les empêche juste de dériver comme en bûches perdues en utilisant deux méthodes différentes :

- à l’aide d’un câble qui passe dans un trou ou un crochet planté à l’extrémité des billes de bois, on obtient une structure plus lâche qui est tractée par un bateau. En Asie, par exemple, les flottes de bois en arêtes de poisson offrent de jolis clichés en vues aériennes. Cette méthode semble avoir été très représentée en Mésopotamie antique ;

- les billes sont attachées par des câbles, suivant les pays dans le sens parallèle ou perpendiculaire au courant, par blocs lâches dont les tailles peuvent varier sans problème car l’ensemble des blocs est entouré de bois de garde qui forment un cadre duquel ne peuvent s’échapper les billes. La flotte peut être propulsée ou tractée en s’aidant du courant.

Ce type de flottage est pratiqué en Afrique, en Asie, sur les grands plans d’eau de Finlande et en Amérique du Nord. La dimension gigantesque de ces flottes apparaît très bien dans les photographies aériennes.

.jpg.webp)

Vue aérienne d’une flotte avec estacade flottante sur le fleuve Sainte-Croix.

Vue aérienne d’une flotte avec estacade flottante sur le fleuve Sainte-Croix. Flotte câblée tractée par bateau, Finlande, XIXe s.

Flotte câblée tractée par bateau, Finlande, XIXe s..jpg.webp)

%252C_%C3%85sele%252C_Lappland%252C_Sweden_(16713533345).jpg.webp)

Radeau cigare de Benson aux États-Unis

Très spécifique aux États-Unis, le flottage impressionnant en trains de bois dits de Benson ou encore « radeau cigare » (Benson cigar raft) est adapté à la navigation maritime. Cette méthode de transport fut utilisée pour la première fois sur la côte pacifique en 1906 par Simon Benson, un marchand de bois influent de Portland en Oregon. Ce n’était pas le premier train de ce type en réalité, il avait été expérimenté en 1883 sur la côte atlantique, puis abandonné à la suite d’un grave accident[6]. La navigation était trop incertaine et dangereuse. Ces flottes de bois gigantesques étaient surnommées des « Leary » ou des « Joggins » sur la côte Est: ils passaient pour être les radeaux les plus grands jamais construits. Composés de 24 000 grumes provenant de la baie de Fundy, ils faisaient 55 pieds de large, 595 pieds de long et nécessitaient 45 miles de câbles et chaînes. Ils pesaient jusque 15 000 t. Ils ressemblaient à un iceberg de bois car les deux tiers du bois étaient immergés. Six hommes géraient le transport avec ce colosse tracté par des remorqueurs très puissants, le Underwriter et le Ocean King. À l’époque, ce fut une méthode radicalement nouvelle pour le transport des billes de bois car le radeau Joggins correspondaient à 45 goëlettes remplies de grumes à cette époque pour un prix modique[7].

Pour assembler les billes en un énorme cigare de bois, les flotteurs recouraient à un ber (craddle en anglais) dans lequel ils entassaient les pièces de bois. Un côté du ber se baissait pour faire glisser le radeau dans l’eau.

.jpg.webp) Train de bois Benson qui vient de sortir du ber, Californie, ca.1900.

Train de bois Benson qui vient de sortir du ber, Californie, ca.1900..jpg.webp)

Train de bois Benson, Oregon.

Train de bois Benson, Oregon.

Simon Benson plaque at Multnomah Falls, Oregon.

Simon Benson plaque at Multnomah Falls, Oregon. Remplissage d’un ber pour train de bois longs.

Remplissage d’un ber pour train de bois longs.

Vocabulaire français du flottage en trains

L’activité du flottage du bois en France comme ailleurs dans le monde s’intègre totalement dans la culture régionale ; de ce fait, la terminologie du métier est très souvent liée à la langue locale, patoisante ou non, de la famille française ou pas pour les régions périphériques de France comme l’Alsace, la Lorraine, le pays niçois ou les Pyrénées catalanes, béarnaises et basques. À ces aires linguistiques, il faut ajouter le wallon de Belgique et de l’Ardenne française et le romand de Suisse très apparenté aux aires dialectales du Doubs et Jura français.

Parmi les mots les plus anciens, le terme « flotte » cohabite avec le terme « givée » dans certaines régions françaises. Au Moyen Âge, le terme givée semble avoir été le plus répandu dans l’Est de la France actuelle, particulièrement en Champagne[8], en Ardenne française et belge et en terre liégeoise. L’entrée « givée » existe aussi dans certains dictionnaires de la langue française médiévale sans préciser l’origine géographique exacte. Dans le dictionnaire du français des XIIe et XIIIe siècles de Célestin Hippeau, la givée est une flotte de bois[9]. Cela implique que si le terme est déjà employé à cette époque, la pratique des flottes de bois remonte plus loin que les premières mentions écrites à notre disposition actuellement en France bien que celles-ci aient été rédigées au début du XIVe siècle. En revanche, pour l'aire d'extension du mot givée, la première mention écrite remonte au tout début du XIe dans un acte de l'abbaye de Waulsort à Dinant.

Par conséquent, le langage des flotteurs est d’abord celui de leur vie quotidienne dans des régions de France où la généralisation du français standard était loin de la norme avant les mesures plus coercitives de la France révolutionnaire, et même bien après. Si l’on prend le dictionnaire analogique de la langue française de Prudence Boissière du XIXe siècle, la définition du train est « un grand nombre de pièces de bois assemblées qu’on met à flot sur un canal ou une rivière »[10]. Le Boissière complète cette définition par l’ajout de nombreux termes usités à cette époque par les flotteurs par trains. En les confrontant avec les termes en usage dans d’autres régions de flottage francophones qu’on découvre dans les ouvrages et articles qui lui sont consacrés, il apparaît clairement que ce sont les mots employés dans le Bassin parisien influencés par la langue des flotteurs sur l’Yonne, la Marne et la Seine.

Terminologie du flottage en trains dans le dictionnaire de Boissière

|

Certains termes régionaux apparaissent encore dans les dictionnaires plus récents avec la mention « vieux » ou « régional » comme la hart[11] employé par les flotteurs Vosgiens pour désigner un lien fait de branche flexible ou défibrée puis torsadée comme du cordage, donc la « rouette » du dictionnaire de Boissière qui est encore répertoriée dans le Petit Robert avec la même mention sur l’usage vieillissant du mot. Par ailleurs, de nombreux termes usités autrefois par les flotteurs de plusieurs régions francophones sont répertoriés sur les sites du Centre national de ressources textuelles et lexicales qui a élaboré le Trésor de la langue française grâce au projet Analyse et traitement informatique de la langue française du CNRS. Le CNRTL offre l’avantage de proposer plusieurs entrées possibles en indiquant les textes anciens et les sources dans lesquels les termes anciens apparaissent.

L’uniformité n’est par conséquent pas de mise pour le vocabulaire spécifique du flottage. Chaque région dispose de son jargon de flotteur, parfois même très spécifique à un topolecte d’une seule vallée où se pratique le flottage dans tout un massif.

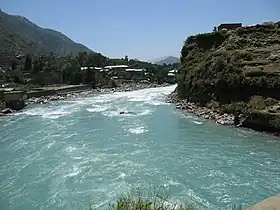

Archéologie et premières traces de flottage du bois au Néolithique et dans l’Antiquité

Le transport de marchandises sur l’eau par radeaux, barques et bateaux est très ancien, mais aussi grâce à divers objets servant de flotteur, c'est-à-dire d'élément assurant la flottabilité. Cette très ancienne méthode de transport par des peaux d’animaux gonflées ou des gourdes de cuir (jāla en persan[12], taraṇḍ en ourdou[13]) ou grâce à des jarres ou poteries inversées (les ćau-ghaṛā en ourdou et hindi classique, les āluḥ en sanskrit[14]) en guise de bouées est déjà représentée sur des bas-reliefs assyriens du VIIe siècle av. J.-C. Aucune fouille archéologique n’a pu confirmer cette pratique jusqu’à ce jour. On retrouve néanmoins des pratiques similaires aujourd’hui en Chine, en Afghanistan ou au Pakistan. On utilise également des pièces de bois ou des jerricans d’essence[15].

Seuls cinq radeaux ont pu être excavés lors de fouilles archéologiques : deux à Strasbourg[16] - [17] - [18] datant du IIe siècle apr. J.-C. et trois de la période viking dans les pays de la mer Baltique. Au XVIe siècle, les colonisateurs européens découvrent que le radeau est largement répandu en Inde, en Asie du Sud-Est, en Chine, en Océanie et en Amérique latine. Certains radeaux prennent dans ces pays des allures d’embarcation côtière avec une voilure[15].

La recherche archéologique révèle l’existence de radeaux en bottes de roseau ou de radeaux flottants :

- Les radeaux en roseaux ou papyrus ligaturés en bottes compactes[19] (bundle raft) sont réalisés par les techniques de la vannerie torsadée en faisant des bottes de roseau que l’on attache les unes aux autres. Ces radeaux sont connus par les représentations des cultures antiques égyptienne, mésopotamienne ou indienne[15] - [19].

- Les radeaux flottants (float raft) consistent à fabriquer une structure de base avec des grumes dont la flottabilité est renforcée par des flotteurs à base de peaux gonflées ou des pots en terre cuite hermétiquement scellés[15]. Peu répandu, ce type de radeau est surtout pratiqué sur les rivières à l’intérieur des terres, à l’exception d’un radeau à flotteurs très particulier dans le Chili précolombien qui était même capable de naviguer en mer. Les gravures étrusques montrent des radeaux avec flotteurs en pot de terre cuite surmontés d’une voile et les radeaux avec flotteurs en peaux d’animaux gonflées sont attestés dans la péninsule arabique au Ier siècle apr. J.-C.[15]. La pratique ancestrale des peaux gonflées comme bouée a probablement existé avant le radeau car un bas-relief assyrien montre des guerriers qui traversent les rivières avec une peau de chèvre pour attaquer l'ennemi. Au Pendjab les hommes utilisent depuis des siècles des peaux de bœuf gonflées en guise de bouée pour traverser la rivière Beas. Ces bouées s’appellent des mussacks. Pas très loin en Asie, les Naxi du Yunnan en Chine pratiquent encore la nage avec peau de chèvre gonflée.

Méditerranée orientale

De même, l’édification des palais et des temples dans les sites antiques de Mésopotamie sur l’Euphrate, comme à Mari et son temple d’Ishtar a non seulement nécessité de grandes quantités de pierres de construction dont la caractéristique montre qu’elles proviennent de la falaise de Doura Europos, mais aussi une quantité non négligeable de bois importés des montagnes de l’actuelle Syrie ou Turquie qui ne peuvent qu’avoir été acheminés par flottage sur l’Euphrate vu la distance à parcourir.

Un bas-relief[N 4] du VIIIe siècle av. J.-C. qui ornait le mur Nord de la cour d’honneur du palais de Dur-Sharrukin, ancienne capitale de l’empire assyrien aujourd’hui Khorsabad dans le nord de l’Irak, représente une scène de flottage de billes de bois non assemblées, percées d’un trou à l’extrémité pour passer la corde et tirées par des barques remorqueurs manœuvrées par quatre rameurs. D’après la correspondance du roi Sargon II qui évoque cet événement, le bois de construction provenait de la région du haut Tigre ou des monts Nur[20]. Pour construire son nouveau palais, le roi Sargon II avait besoin d’une quantité impressionnante de bois et surtout de pierres de construction. Le port aux bois principal se trouvait alors à Assur où les pièces de bois étaient entreposées en grandes quantités avant d’être expédiées à Dur-Sharrukin par bateau. Elles arrivaient à Assur ou à Ninive par flottaison. En observant le bas-relief, on reconnaît les cordes qui rattachent chaque pièce au bateau, mais pas entre elles. Il n’y a donc pas d’assemblage en radeaux ; cette technique rappelle davantage les flottes en Asie ou les flottes modernes avec le grand filin central auquel sont reliées les billes séparément.

Dans la partie orientale du bassin méditerranéen, le flottage a probablement démarré dès l’âge du bronze en Égypte antique ou en Mésopotamie parallèlement aux progrès réalisés dans la navigation qui à l’époque utilisait encore beaucoup les radeaux de bambous. L’Égypte du 3e millénaire av. J.-C. a besoin d’embarcations capables de porter des charges lourdes comme les pierres de construction. Les Égyptiens ont fait des voyages de prospection au sud des cataractes du Nil en direction de l’Afrique tropicale où ils découvriront deux essences d’arbres qui leur conviennent parfaitement par la taille et par la maniabilité dans le façonnage : l’acajou et l’okoumé. Les billes de ces arbres abattus ont été très probablement flottées avec ou sans remorquage sur une distance de 2 000 km jusqu’aux chantiers navals de l’empire.

Dans le premier livre des Rois, chapitre 5, versets 15 à 26, la correspondance entre le roi Hiram et le roi Salomon au sujet des préparatifs de la construction du nouveau Temple à Jérusalem nous confirme que le flottage du bois était pratiqué sur mer le long des côtes. Suivant les traductions, le bois est expédié par flottage sur la mer jusqu’à Jaffa[21] ou descendu à la mer, assemblé et remorqué à l’endroit que l’on indiquera au roi de Tyr[22]. La seconde version paraît plus précise car il est fort probable que les fûts de cèdre du Liban n’aient pas dérivé seuls sur la mer. On ne peut donc pas parler de radeau ou train de bois au sens strict. Suivant les sources, Salomon importe du cèdre et du genévrier, pour d’autres du cèdre, du santal et du cyprès. Dans tous les cas, ce passage de la Bible représente clairement la première transaction commerciale écrite entre un acheteur et un vendeur qui s’accordent sur les prix, la nature de la marchandise et surtout le moyen de transport par flottage (mer et cours d’eau).

Quelques écrits anciens font allusion à une forme de flottage en Grèce antique qui serait davantage du flottage sur mer, à proximité des côtes et sur les cours inférieurs proches des côtes[23]. Il aurait été pratiqué dans le golfe de Nicomédie, sur le cours inférieur du Sakarya et le lac de Sapanca. Les flotteurs étaient désignés par le terme « schedionautês » (σχεδιοναὐτης) qui mot à mot signifie « conducteur de radeau »[24]. Sinon quelques mentions sur le flottage sur rivière apparaissent dans les grandes œuvres de l’Antiquité : dans son ouvrage Les Histoires, Polybe évoque le flottage du bois sur l'Aôos et sur l'Achéloos[25]. Le Geographica de Strabon évoque le flottage dans le territoire de Sinope et en Bithynie en Anatolie[26]. Le géographe précise que le matériel est facile à transporter (« ulên eukatakomiston »). Polybe raconte aussi que Philippe V de Macédoine décide de fortifier Œniadæ en utilisant des matériaux pris à Paianion qu’il fit démolir jusqu’aux fondations ; « puis il démolit les maisons, assembla bois et tuiles sous forme de radeaux qu'il achemina sans attendre et avec beaucoup d'ardeur par le fleuve jusqu'à Oiniadai. »[N 5]. Ici, le récit utilise le mot univoque de « schedías » qui signifie « radeau ». L’historien grec du Ier siècle av. J.-C., Denys d'Halicarnasse décrit l’exploitation forestière de la forêt « Syla » des colonies grecques d’Italie, Rhêgion et Locres, en montrant le rôle crucial que jouent les voies d’eau dans cette activité[27]. Si les bois sont proches de la mer ou d’un cours d’eau, ils sont abattus et acheminés vers les ports les plus proches sans être débités. Si, en revanche, les arbres sont éloignés de toute voie d’eau, ils sont immédiatement débités en sections pour en faire sur place des rames, du bois d’œuvre ou d’ébénisterie. Ce bois travaillé sur place est transporté par les hommes. Dans son texte, l’historien n’écrit toutefois pas le mot « flottage », mais juste « acheminer ». Vu que pour les bois à l’écart de tout cours d’eau, ce sont les hommes[N 6] qui transportent le bois par voie terrestre, on peut en déduire que l’historien parle ici d’une forme de flottage dans le cas des grumes proches des cours d’eau. Denys d’Halicarnasse précise d’ailleurs que la quantité de bois abattue proche des voies d’eau sont telles qu’elles suffisent à fournir toute l’Italie en bois de marine et en bois de construction[27]. Strabon tient le même langage quand il parle de l’exploitation des pièces de bois dans le Bruttium dans les secteurs qu’ils décrit comme « εὒυδρος »[27], donc abondants en eaux[28]. Les glissières pour faire rouler les grumes de cèdre du haut de la pente dans le mont Liban sont attestées à l’époque de Nabuchodonosor II, de même l’utilisation de bêtes de somme pour tirer les grumes et le bois de feu a été maintes fois évoquée dans les textes antiques. La question est de savoir si ces attelages de bœufs ou de mules tractaient leurs grumes jusqu’au port ou jusqu’à la rivière la plus proche. Des monnaies d’Apollonia d’Illyrie représentent en revanche une scène de halage d’un tronc ébranché par trois hommes avec une corde[27]. La difficulté pour les chercheurs et historiens semble résider dans le manque de terme univoque des auteurs antiques pour décrire les scènes en question : c’est comme si le mot « flottage » ou « radelage » n’existait pas en latin ou grec ancien. Les analystes supposent, déduisent et remettent en contexte pour s’approcher de la réalité.

Méditerranée occidentale

À l’inverse, dans la partie occidentale du bassin méditerranéen, le flottage de pièces de grandes dimensions fut très réduit et se limitait à quelques rares sites très localisés dans la péninsule ibérique ou italienne. Dans le livre II des Géorgiques de Virgile aux vers 451 et 452 et dans le De architectura de Vitruve, livre II au chapitre 9 consacré aux bois de construction, il est indiqué que le flottage se faisait sur le Pô. Avec le Geographica de Strabon, les références à une forme de flottage sont explicites sur le Tibre dans le livre V consacré à l’Italie[N 7].

En fait, le relief et le profil hydrographique y sont très défavorables. Ni le flottage, ni le roulage ne purent réellement se développer comparé à l’Europe de l'Ouest. C’est pourquoi le commerce du bois se tourna très rapidement vers le cabotage à partir de nombreux ports qui s’alimentaient dans les massifs forestiers très proches des côtes[29].

Vitruve explique que le transport de grosses pièces de mélèze poussant sur les rives du Pô jusque Rome n’est malheureusement pas possible bien que ses qualités y soient très recherchées dans la capitale : « Cujus materies si esset facultas adportationibus ad Urbem, maximae haberentur in aediflciis utilitates. »[30]. Cela montre explicitement que la technique du flottage de bois longs n’est pas encore très maîtrisée dans la Rome antique ou, au moins, une habitude bien ancrée.

Le flottage sur mer ne permettait néanmoins que des parcours côtiers car les radeaux redoutaient le creux des vagues : le danger de dislocation de l’assemblage faisait peur aux convoyeurs[31]. Ce point faible des premiers trains de bois mal assemblés explique notamment l’échec de le trop grande flotte de grumes partie de Corse (Κὐρνος) que raconta Théophraste[32]. Après quelques recherches et vérifications linguistiques entre les premiers manuscrits et les textes publiés par après, le récit de l’événement se résume comme suit : Les Romains partirent avec 25 navires pour créer une ville-chantier sur la côte corse afin de faire une nouvelle flotte de bateaux. Ils eurent du mal à pénétrer dans les golfes et les rades d’une île encore très inhospitalière. Ils trouvèrent la forêt impénétrable et dense avec des arbres de très grandes tailles. Les Romains renoncèrent à créer un site et coupèrent une grande quantité de bois qu’ils assemblèrent en un gigantesque (τηλικαὐτος) radeau. Ayant amené des voiles, des cordages devenus inutiles pour leurs bateaux à construire, ils les utilisèrent pour pousser le radeau vers les côtes romaines. Mais le radeau se disloqua en haute mer[33].

La recherche historique n’exclut donc pas que le flottage ait été expérimenté dans l’Antiquité jusqu’au Moyen Âge[34].

Évolution du flottage du bois en Europe

Au Moyen Âge

Les premières mentions attestant d’un flottage précoce en Suisse sur le Rhône ou en Belgique sur la Meuse montrent que l’activité était certes déjà pratiquée, mais pas forcément de manière généralisée sur l’ensemble du continent européen au haut Moyen Âge. Les différents chercheurs qui se sont penchés respectivement sur les régions à forte tradition de flottage en Europe s’accordent pour dire que ce mode de transport fluvial s’est étendu à pratiquement tous les pays européens autour des massifs montagneux entre le XVe et le XVIIIe siècle en développant au fil des siècles des associations et des confréries dotées de règlement intérieur et reconnues par les seigneurs locaux pour leur activité économique. Dès le XIIIe siècle, des manuscrits anglais nommés « rôles de la Pipe » évoquent le commerce du bois par voie maritime par les navires de la Ligue hanséatique en provenance de Scandinavie et des pays baltes vers la Grande-Bretagne et les Pays-Bas[35].Si l’on écarte la Scandinavie dont le flottage n’est pas si ancien qu’on pourrait le croire[N 8], à cause notamment d’un relief et d’un réseau hydrographique défavorables[36], les régions qui ont eu recours au flottage du bois, quelle que soit sa forme, se situent essentiellement le long d’une ligne allant des Pyrénées au Caucase en passant par le massif alpin et les Carpates. Dans certains pays, les grandes montagnes situées sur cette ligne trouvent un prolongement dans de nombreux massifs de moyenne altitude dont tout le « Mittelgebirge » en Allemagne et les nombreux massifs anciens en France, en Pologne, Slovaquie et République tchèque. Parfois, ce sont davantage ces montagnes de moyenne, voire de petite altitude, qui feront naître une réelle tradition de flotteurs restée dans les mémoires jusqu’à nos jours (Morvan, Vosges, Ardennes, Forêt-Noire, Monts des Géants, Rhön entre autres).

De nombreuses petites rivières européennes ont été flottables pendant très longtemps, mais seules quelques-unes ont réussi à maintenir cette activité jusqu’au XXe siècle. L’avènement de la machine à vapeur, le développement des chemins de fer et l’amélioration des routes au XIXe siècle ont sonné le glas du flottage du bois dans l’Europe occidentale avec quelques rares exceptions localisées. L’Europe du Nord et de l’Est ont poursuivi le flottage du bois un peu plus longtemps jusque dans les années 1960, mais il faut reconnaître que le flottage d’après-guerre a profité des nouvelles technologies pour tracter ou propulser les gigantesques flottes de grumes sur les lacs ou grands cours d’eau qui s’y prêtent (Suède, Finlande, Russie).

Dans l’Europe du Moyen Âge central, le flottage du bois représentait un nouvel enjeu économique majeur car il approvisionnait les villes naissantes en bois d’œuvre et de feu[37]. Au début, cette ressource était abondante à proximité des villes. Mais très vite, la population croissante et les activités artisanales et industrielles commencèrent par être très consommatrices de bois. Il fallut aller chercher cette ressource plus loin alors que les moyens de transport étaient rudimentaires et le réseau routier dans les zones forestières isolées inexistant. Il ne faut pas non plus perdre de vue que la valeur marchande du bois était faible à ce moment-là et ne justifiait donc pas une dépense excessive en transport excédant la valeur du produit lui-même. Le flottage sur les cours d’eau ou le transport par voie maritime s’avèrent longtemps être le seul moyen rentable pour amener le bois vers les marchés consommateurs[38]. Dans les pays appartenant à l’ancien et vaste Saint-Empire romain germanique,le plus gros ensemble étatique du Moyen Âge central, le flottage du bois a été très précoce, particulièrement dans les régions montagneuses peu peuplées en périphérie de centres urbains naissants le long du Rhin[39]. Le flottage à bûches perdues se faisait logiquement en tête des bassins hydrographiques respectifs[37]. De nombreuses régions allemandes, la Suisse, la Belgique, le Luxembourg ou le Grand Est de la France ont démarré le flottage entre le XIe et le XIVe, donc avant l’intensification plus généralisée du flottage au XVIe dans la plupart des régions françaises ou devenues françaises, notamment pour alimenter la ville de Paris à partir du Morvan qui démarre dès 1543[37].

Début de l’époque moderne

Les techniques se perfectionnent au début des Temps Modernes en Europe occidentale, y compris dans les régions non montagneuses comme l’Artois ou le couloir rhodanien. Le flottage est en fait d’abord à bûches perdues dans un secteur géographiquement très restreint sur les tronçons de rivières flottables[34]. C’est au début du XVIe siècle que le métier s’organise en un système plus rodé et plus structuré. Dans le royaume de France, cela concerne essentiellement les cours d’eau du Bassin parisien (Yonne, Serein, Armançon, puis Seine, Aube, Marne, Oise, Aisne entre autres)[34]. Si l’on rajoute les régions périphériques qui seront en France plus tard, le flottage se développe à la même époque en Lorraine, en Alsace, en Franche-Comté, dans les Alpes et les Pyrénées[34].

Sous l'Ancien Régime, le flottage reprend un nouveau souffle car les arsenaux maritimes de Brest, Rochefort, Bayonne et Toulon entre autres ont du mal à se faire livrer des bois de longueur ou de mâture aux XVIIe et XVIIIe[37], non pas parce qu’il en manque, mais parce que les forêts qui pourraient les livrer sont dans des régions peu accessibles, mal situées par rapport aux rivières flottables capables de charrier des mâts ou des radeaux de mâts. En liaison avec l’histoire de la Marine française aux XVIIe et XVIIIe siècles, une institution envieuse du statut de quasi-monopole des flottes commerciales hollandaises ou des flottes militaires anglaises[40] les ingénieurs forestiers et autres sont chargés par l’administration de la Marine royale française sous l’impulsion réformatrice de Colbert de réfléchir à des projets audacieux pour parvenir aux riches forêts françaises plutôt que de dépendre de l’importation de bois en provenance de pays avec lesquels la France est parfois en guerre ou en froid. Forestiers et ingénieurs prospectent de nombreuses forêts dans les Vosges, le Haut-Forez, le Béarn, l’Auvergne, la Savoie dans les vallées les plus reculées[37].

Le métier de flotteur

Il est particulièrement dangereux : les ouvriers travaillent en équilibre sur des troncs dont la trajectoire peut être chaotique dans une rivière en crue. Au Canada, ceux-ci sont appelés draveurs.

Terminologie du flottage en usage dans les régions où il est pratiqué

Désignations du flottage et des flotteurs dans de nombreux pays du monde

| Français : | Flottage : | Flotteur : | Radeau : | A bûches perdues : |

|---|---|---|---|---|

| Français régional Vosgien |

Walage Wolage Voilage |

Oualou Walou Wolou Voileur |

Wale Wole Voile |

Bolovage bollée bolloyement Boloyage |

| Wallon | Flotâdje | Flotteu[42] Bosselier[43] Borchelier[43] |

Givée, djivéye Pouri-talon[44] |

Bollée[42] Bois flottants |

| Romanche | Flottaziun[45] | Flottader[45] | Puntera[46] Flöz, floz[47] Radé, radhi[48] |

? |

| Anglais | Timber floating | Raftsman | Timber raft, log raft | Log driving |

| Allemand | Flößerei | Flößer | Floß | Wildflößerei Trift |

| Allemand dialectal Alémanique1 |

Flözerei Fleezerei Flaizerei Flözete[49] Schwemme |

Flözer Fleezer Flaizer, Fläizer[50] Flürzer, Flörzer[49] |

Floz Flotz Florz, Flurz, Flürz[49] Flaoz, Floez[50] |

Wildflözerei Wildfleezerei Trift |

| Famille francique moyen-allemand 2 |

Flözerei Fleezerei Flouzerei |

Fleezer Flözer Flouzer, Flozer, Flotzer |

Floß Floz, Flouz, Fluz Flotz, Flutz, Flétz Flöz, Flüz, Fleez, Fliz |

Trift, Wildfleezerei |

| Allemand dialectal Bas-allemand prussien3 |

Flößerei Fliss |

Flissake Flisse Flüsse |

Floß | Trift |

| Néerlandais | Houtvlotterij | Houtvlotter | Houtvlot | ? |

| Norvégien | Tømmerfløting | Tømmerfløter | Tømmerflot | Løsfløting |

| Suédois | Timmerflottning | Timmerflottare | Timmerflott | Lösflottning |

| Danois | Tømmerfløding Flådning |

Fløder Flåder |

Flod Flåd |

Løsfløding |

| Finnois | Uitto | Tukinuitaja Tukkijätkä |

Tukkilautta | Tukinuitto |

| Italien | Fluitazione | Zattiere | Zattera | ? |

| Espagnol | Maderada | Ganchero | Almadía | por troncos sueltos por piezas sueltas |

| Espagnol régional Navarre-Aragon-Catalogne |

Maderada | Ganxer Nabatero Raier Almaderio |

Almadía Navata Rai |

por troncs solts por peças soltas |

| Polonais | Flis flisactwo |

Flisak | Spław | ? |

| Russe | Splav leça leçosplav |

? | Splav | ? |

| Serbe | Plaviti drva | ? | Splav plav |

? |

| Slovène | Flosarski | Flosar | Splav | ? |

| Ukrainien | ? | Plotohon plotár plotovód |

Splav | ? |

| Chinois | 浮运木材 (pinyin : fúyùn mùcái) | 放排工 (pinyin : fàngpái gōng) | 木排 (pinyin : Mù pái) | 木材流送 (pinyin : Mùcái liú sòng) |

| Japonais[51] | いかだ乗り (ikadanori - 筏乘) | いかだ乗り いかだし (ikadashi - 筏師) |

いかだ (筏)(ikada) いかだうけ (ikadauke) うきいかだ (uki-ikada) てっぱい (teppai)[N 9] |

もくづ (藻屑) (mokuzu) |

| Arabe[52] | تعويم الأخشاب | معوِّم الأخشاب | طوف كلك عامة عوّامة رمث |

الأخشاب الـمُنْساقة مع التيَّار |

| Sanskrit[53] - [14] | साप sāpa | तरिक tarikḥ प्ओतवाह potavāha पोतप्लव potaplava[N 10] |

आडू āḍūḥ आतु ātuḥ आलु āluḥ उडु uḍuḥ कातर kātara तरण taraṇḥ[N 11] |

दारुप्लावित dāruplāvita |

| Ourdou Hindi classique[13] - [54] - [55] |

? | तरिक ترك Tarik | बेड़ा بيڙا Beṛā तरण्ड ترنڐ taraṇḍ[N 12] चौ چو ćau[N 13] |

|

| Persan[56] - [57] | جسم | کلك ران | جاله[N 14] ژال[N 15] طفو |

چوب سابح |

(1) La famille alémanique concerne ici les dialectes suisses, alsaciens, badois et souabes. (2) La famille moyen-allemande concerne la Lorraine germanophone, l'extrême nord de l'Alsace, le Palatinat, la Rhénanie et la Hesse. (3) Les dialectes bas-allemands orientaux sont ceux qu'on parlait dans les anciens territoires allemands avant la Seconde Guerre mondiale: la Prusse orientale, la Poméranie. Ce sont les dialectes allemands au contact du polonais et du russe.

Flottage du bois en Europe de l’Ouest

France

Le flottage du bois en France est logiquement lié aux massifs forestiers, montagneux ou pas. De ce fait, vu le fort taux de boisement de la France médiévale, sa pratique s'est étalée sur la plupart du territoire avec un accent particulier sur les zones hautement boisées et peu peuplées comme les moyennes montagnes des Vosges, du Jura, du Morvan, du Massif central et les hautes montagnes des Pyrénées et des Alpes. Mais ce n’est pas exclusif aux régions montagneuses car il ne faut pas omettre le flottage à bûches perdues qui a été probablement pratiqué à plus petite échelle sur des plus petites distances autour des cités médiévales naissantes ou grandissantes qui disposaient encore jadis de forêts suffisantes dans leur périphérie pour s’alimenter en bois d’affouage et en bois d’œuvre.

En Normandie, par exemple, le flottage à bûches perdues remonte déjà au Moyen Âge : par une ordonnance de 1415 du roi Charles VI, il est établi que du bois de menuiserie normand parvenait à Paris par flottes. Dans le pays de Caux, la forêt de Lyons traversée par la Lieure, un affluent de l’Andelle qui se jette dans la Seine fournit du bois à la capitale du royaume au XVe siècle grâce à des trains de bois qu’il fallait tirer à la remonte puisque cette forêt est très loin en aval de Paris[37].

Plus les villes s’accroissaient et plus les forêts environnantes n’étaient plus en mesure de fournir le bois de chauffage. Il fallait aller chercher plus loin dans des secteurs qui étaient encore à l’époque des déserts forestiers percés de quelques rares parcelles défrichées ou essarts. L’exploitation de la forêt, alors peu rationalisée, mettait moins en péril les ressources locales et pénalisait moins la très faible population de ces régions. Donc les zones montagneuses[37] du territoire commençaient à devenir intéressantes pour les grandes agglomérations ; le flottage du bois en trains ou à bûches perdues s’intensifia en France à partir du XVIe siècle et connaîtra son apogée aux XVIIIe et XIXe siècles. En consultant les différents rapports des ingénieurs chargés par les autorités nationales de faire l’inventaire des cours d’eau flottables et navigables au XIXe siècle, il apparaît que de nombreux cours d'eau furent déclarés flottables, au moins à bûches perdues, sans que pour autant le bois y ait été transporté de cette manière. Plusieurs facteurs se combinaient pour faire naître une activité de flottage : le plus souvent, il s’agissait des agglomérations importantes dont la demande en bois de chauffage était exponentielle ou des usines et manufactures dans les secteurs de la fonderie, la verrerie ou l’industrie salinière pour lesquelles le bois de feu était un préalable à leur fonctionnement. Dans un deuxième temps, lorsque les monarques français décidèrent d’ériger une flotte de guerre capable de faire concurrence aux flottes espagnole et surtout anglaise, la France dépendait à cette époque de l’approvisionnement en bois de marine provenant des pays de la mer Baltique. Pour s’en affranchir, tout fut mis en œuvre pour dénicher les meilleurs sapins, chênes et hêtres dans des régions alors isolées voire vierges de toute présence humaine. Les ingénieurs royaux partent sur le terrain dans les montagnes et les hautes vallées pour voir comment utiliser les rivières pour faire descendre du bois long et du beau bois de mâture et ainsi réduire au maximum les frais de transport par rapport à un produit dont la valeur marchande était à l’époque quasi nulle dans les esprits. Il fallut aménager les rivières, faire preuve d’ingéniosité pour « gonfler les eaux » et arriver à descendre des bois longs tant la demande en bois de mât était importante quand, pour des raisons géopolitiques, la France rompit avec les circuits traditionnels du commerce de bois de marine balte.

En France, comme dans d’autres pays européens, le flottage du bois prend des formes différentes suivant le cours d’eau sur lequel on transporte les pièces de bois, assemblées en train ou non. Il ne faut pas confondre le flottage dans les hautes vallées des montagnes et les parties en plaine. En Allemagne, c’est assurément encore plus flagrant qu’en France car la taille des radeaux entre la petite flotte des Vosges en France ou de la haute vallée de la Kinzig en Forêt-Noire et les monstrueuses flottes qui arrivent à la plaque tournante du bois flotté à Dordrecht en Hollande met en lumière les conditions de travail très difficiles et défavorables des flotteurs en altitude sur des cours d’eau souvent non propices à cette activité. Vivant dans des zones montagneuses et forestières, les habitants n’avaient pas d’autres choix que de travailler dans la sylviculture car ils étaient le plus souvent des fermiers-forestiers ou des bûcherons-flotteurs occupant l’une ou l’autre fonction pendant la mauvaise saison. Le flottage du bois fut clairement une aubaine pour de nombreux montagnards en France et en Europe centrale : le phénomène est supranational et les mécanismes économiques se ressemblent beaucoup d’un pays à l’autre. D’ailleurs, en empruntant des fleuves et rivières internationales, les flotteurs des régions frontalières de la France actuelle ont soit travaillé dans des régions autrefois non françaises, soit traversé plusieurs frontières avec les péages et douanes que cela impliquait à cette époque. Le flotteur s’apparente à maints égards aux métiers des colporteurs, des marchands itinérants et bien entendu les bateliers. En outre, le flottage du bois est intimement lié à d’autres activités de l’exploitation forestière comme les schlitteurs, les bûcherons et surtout les scieries qui s’accumulaient sur les cours d’eau en aval des secteurs de flottage.

Pour dégager les régions de France où le flottage du bois s’est pratiqué sur des siècles en développant toute une organisation encadrée par une législation et des pratiques culturelles fortes, il n’est pas possible de compter les microrégions où du bois a été flotté à bûches perdues sur à peine quelques kilomètres pour alimenter uniquement une saline ou une fonderie. En restant sur des volumes plus important, les principales zones de flottage en altitude et en milieu a priori défavorable ont été les Vosges, le Jura, l’Ardenne, les Alpes, le Morvan, le Massif central, les Pyrénées et les coteaux du Comminges. Les secteurs de flottage en plaine sur des cours d’eau plus larges et plus profonds (ce qui ne signifie pas qu’il n’y a pas eu d’aménagements successifs, ni aucune complication locale) furent le Bassin parisien côtés bourguignon, champenois et lorrain, la plaine rhénane, l’Aquitaine méridionale et le couloir rhodanien. Les cours d’eau qui reviennent le plus souvent dans les récits et les travaux consacrés à cette activité artisanale sont pour la façade orientale du pays qui partage une histoire du flottage commune avec les pays voisins sont le Rhône, le Doubs[58], le Rhin avec ses affluents et sous-affluents (Moselle, Meurthe, Sarre, Bruche), pour le Bassin parisien la Seine avec ses affluents et sous-affluents (Marne, Yonne, Cure), pour l’Aquitaine[59] l’Adour[60], la haute Garonne et les gaves pyrénéens[60]. Dans l’arc méditerranéen, la tradition du flottage est attestée sur le Var en provenance des forêts du Boréon[61]

Historique

La Belgique mosane a en Europe une très longue tradition de flottage par trains et à bûches perdues qui remonte au moins au XIe siècle pour les premières mentions à Liège comme à Bruges, la dernière appréciant la qualité du bois ardennais pour ses activités portuaires. La première mention du flottage du bois sur la Meuse date de 1056 à Dinant dans une charte de l’abbaye de Waulsort[62]. De même, en 1070, un registre des droits du comte de Namur mentionne le flottage du bois à Dinant sur la Meuse[63]. Néanmoins, Dinant fut moins importante en termes de volume et d’écoulement des bois que Liège, Namur et Maastricht. Le bois flotté parvenait dans ces centres d’assemblage et de tri grâce aux affluents de la Meuse des provinces de Namur et de Luxembourg : la Lesse, la Semois, la Sambre et l’Ourthe[42]. Les « mairniers », commerçants de merrains, avaient leurs ateliers sur berge dans les points de vente des grumes et poutres le long du fleuve, en tête desquels la ville évêchoise de Liège[64]. La cohabitation avec les bateliers et plus tard les haleurs ne se fit pas sans heurts. Il y avait également une foire aux bois à Maastricht au XIIIe siècle.

Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, la couverture forestière de la Belgique se concentre à plus de 80 % dans le bassin mosan et donc en première ligne les bois des forêts ardennaises françaises et belges en Région wallonne, mais aussi les régions boisées de Namur, le Luxembourg belge et l’Hertogenwald dans le Limbourg proche des Hautes Fagnes. Les rivières affluents de la Meuse permettaient l’acheminement du bois à bûches perdues ; ce sont la Semois, la Lesse, l’Ourthe- Amblève et la Marlagne. Pour le Namurois, il faut citer le Condroz[64]. Si l’on prend l’exemple de la Semois (ou Semoy) qui prend sa source au Luxembourg et se jette dans la Meuse à la Val-Dieu près d’Aubel, le flottage en trains de radeaux se fait sur les derniers 17 km avant la confluence. Le bois est destiné à l’approvisionnement de la verrerie de Monthermé et des villes de Mézières ou Charleville[65].

Les givées ou pouris-talons de Belgique et Ardennes françaises

Traditionnellement, il faut distinguer les merrains qui, dans cette région, ont le sens de bois d'œuvre des « leingnes » qui désignent le bois de chauffage. Les bois de chauffage, les charbons de bois et les bois travaillés étaient transportés par bateau. Les fûts et les bois de construction comme les poutres sont flottés, d’abord à bûches perdues sur les cours d’eau affluents de la Meuse, puis par « givées »[62] ou dans sa prononciation wallonne « djivéyes » (prononcé : [dƷivej]), c’est-à-dire des trains de radeaux sur la Meuse. Dans certains secteurs wallons, on nommait les trains de radeaux plutôt des « pouris-talons » ; ce sont les nombreux barrages construits sur la Meuse qui mirent fin au flottage par pouris-talons.

Une givée[66] - [67] est en réalité au terme ancien, y compris en France, désignant une série, une ligne composée de plusieurs éléments; par exemple, ceux qui construisaient les digues parlaient d'une « givée de fascinages » pour décrire les talus de terre qu'ils édifiaient devant et derrière les fascinages comme petite digue naturelle avant la construction de la digue à proprement parler[68]. Dans les textes anciens, les termes de « bosséye » ou « bosléye » apparaissaient comme synonymes de givée car le terme de « borsê » ou « bourseau » désigne en wallon un élément ou un radeau du train de bois, parfois seulement le premier radeau pendant que les autres prennent le nom de « naselle ». Dans les textes en latin du XIIIe siècle, le radeau à l'avant de la givée était nommé « borsellis », puis en langue vulgaire borsea, puis bourseau, borseau du XVe au XVIIIe siècles. Le diminutif « bosselet » ou « bosset » apparaissent au XVIIe[67], le dernier terme étant étrangement le même terme que le « bosset » des Vosgiens pour désigner chaque partie du train de bois ou de planches qui descend la Meurthe ou la Sarre. Le terme « borsia » puis « borsulé » désignant un ancien français un faisceau, une trochée, une brassée ou une flopée d'objets (de clefs, noisettes, herbe, brindilles…), chacun déduira que le train de bois ou « bosséye » est effectivement un chapelet de plusieurs radeaux ou une givée une succession de radeaux en ligne droite qui flotte sur l'eau.

Un bourseau est formé de 12 à 15 pièces de bois rangées en longueur et comprennent en moyenne 30 à 45 pièces. Sous les troncs, on fixe des tonneaux vides qui améliorent la flottabilité. En ajoutant les radeaux les uns aux autres, on obtient une givée composée de 10 à 12 radeaux conduits par un « flotteu » ou « bosselier »[62] à l’avant et à l’arrière de la givée[64]. Une givée faisait en gros entre 150 et 200 m de longueur, entre 6 et 7,5 m de largeur et jusque 1,5 m de profondeur. Cela représentait environ de 300 à 540 grumes[64]. Une givée transportait en même temps d’autres marchandises. Cette taille importante obligeait parfois les conducteurs de givée à détacher certains éléments du train pour franchir les méandres très serrés. Cela bloque la navigation et prend du temps supplémentaire pour ré-assembler la givée. Il fallait au minimum deux jours pour atteindre Liège en partant de Namur et trois jours pour parvenir à Maastricht. Comparable à d’autres rivières versatiles, la Meuse est flottable par trains au printemps et au début de l’été.

Le passage est lucratif car les seigneurs locaux prélèvent un tonlieu sur chaque train de bois qui traverse leur territoire ou une taxe pour chaque propriétaire des bois dont l’identité est connue au moment du tricage quand on observe les marquages. Le comte de Namur prélève par exemple deux deniers sur chaque charge de bois de construction passant à Dinant, mais seulement deux bûches quand il s’agit de bois de chauffage[42].

Comme les « naiveurs » de Dinant jouaient un rôle économique capital pour la cité dinantaise tournée vers le commerce, les conflits avec les « bolleurs » n’étaient pas rares. Comme en Lorraine romane, on désigne par « bollée » une fournée de bois flottée à bûches perdues. Normalement, quand une bollée a lieu, la rivière est complètement envahie et les bateaux ne peuvent pas circuler. S’ils persistent à le faire, ils peuvent endommager ou rompre les « serras », ces barrages flottants faits de cordages qui retiennent les bûches[42]. Cette cohabitation difficile fut fréquente sur la Lesse à Anseremme. Il faut en effet prendre compte que, sur la Meuse, tout le bois n’est pas flotté mais aussi chargé sur des barques marchandes ; c’est le cas des planches[42] par exemple plus faciles à entasser sur un bateau qu’en train de planches comme sont obligés de le faire les voileurs de Raon-l'Étape dans les Vosges.

Les ports aux bois de Liège et de Maastricht servaient de plaques tournantes pour l’approvisionnement régional, mais aussi pour l’exportation en aval vers la Gueldre et la Hollande, concurrents en quelque sorte des régions de flottage qu’étaient l’Alsace, le Bade et les pays rhénans en Allemagne qui desservaient également le grand marché hollandais à Dordrecht. Dans les traités médiévaux conservés dans les archives, l’attrait des bois des Ardennes dans les régions flamandes et hollandaises se manifeste par des exemptions de tonlieu x pour les givées qui leur apportent le bois si précieux pour leurs activités côtières[64]. Le bois « dit liégeois » à Dordrecht concurrence le bois balte et rhénan. Les Brugeois s’approvisionnent au XIVe siècle en bois du bassin mosan à hauteur de 30 à 79 % des livraisons suivant les années, parmi celles-ci plus de 700 givées passent en deux ans à Hastière près de Dinant. Il n’y a rien de surprenant à ce commerce du bois entre Bruges et Dinant puisque les deux cités entretiennent également des relations économiques très étroites pour les marchandises réputés des batteurs dinantais, donc de la dinanderie en cuivre et laiton écoulée par bateau dans le bassin de la mer du Nord grâce à son appartenance au kontor de Londres où Dinant disposait de ses propres « Dinanter halls » sans être officiellement membre de la Hanse ni parler la langue allemande, ni être une ville portuaire maritime[69]. Au XVe siècle, les comptes de péage de cités flamandes permettent de savoir que 4170 givées sont passées au péage de Vireux-Wallerand près de Givet. Des givées partent également de Fumay vers Ruremonde[64]. Vireux semble avoir été le lieu d’assemblage[62] de la plupart des givées mosanes en partance pour Liège, Maastricht, Dordrecht. Le flottage par givées aurait donné son nom à l’agglomération de Givet en raison de la forte activité de flottage dans cette ville où on assemblait les givées. En réalité, vu les siècles concernés, il faut davantage parler de l’histoire du flottage dans le duché de Luxembourg auquel ont appartenu les cités de Fumay, Givet et Vireux[70] avant de passer à la France au XVIIIe siècle.

Flottage du bois dans les Provinces-Unies, les Pays-Bas, la Hollande

Les Pays-Bas occupent une place à part dans l’histoire du flottage. Pays extrêmement pauvre en forêts, il est pourtant la destination recherchée par des milliers de flotteurs en Europe centrale et occidentale. À l’image de son port aux bois international de Dordrecht, les Pays-Bas ont réceptionné les flottes européennes, redistribué ou utilisé eux-mêmes les bois de construction et de marine à l’époque où les Provinces-Unies ont connu leur Siècle d’or.

Aidés par la banque d'Amsterdam, installés dans toutes les places de commerce à l'instar des Hanséates dont ils avaient pris la place à partir de la première moitié du XVIe siècle, les Hollandais exercent au XVIIe siècle sur le marché de la Baltique un véritable monopole. Ils tirent par ailleurs de la Baltique tout ce qui est nécessaire à leur prospérité et à leur subsistance: denrées et matériaux de construction navale[71]. Au XVIIIe siècle, elle est supplantée par l'Angleterre. La Hollande importait les grumes de sapin de la mer Baltique; par ailleurs, le teck et les autres essences proviennent de ses colonies (Java essentiellement). Les grumes qui descendent le Rhin représentent la partie la plus coûteuse de son commerce du bois[72].

Les gigantesques trains de bois allemands qui descendent le Rhin jusqu’au plus grand port à bois d’Europe à Dordrecht, de même que ceux plus petits qui poursuivent jusque Amsterdam ou d’autres parties de la Hollande font sensation quand ils passent. Ils évoquent encore à cette époque un périple, une aventure de plusieurs semaines. Les énormes radeaux sont des lieux de vie avec une structure interne. Les familles suivent les maris et pères flotteurs[72].

Le vice-consul du Royaume-Uni à Rotterdam, Sir James Turing, écrit dans son journal le la description suivante : « Les trains de flottage du Rhin sont dans leur mode de construction similaires à ceux que j’ai vu descendre le Saint-Laurent. De fait, les bois flottés en grande quantité sur les rivières américaines ont d’abord été expérimentés et introduits par les premiers colons néerlandais et allemands sur l’Hudson et le Saint-Laurent. Toutefois, les radeaux sur le Saint-Laurent et l’Ottawa sont assemblés de manière plus solide que ceux du Rhin car ces rivières ont des rapides très importants. En revanche, j’ai l’impression que largeur des radeaux est identique sur les rivières américaines et sur le Rhin : environ 60 à 70 ft de large, 600 à 800 ft de long, avec des cabanes en planches pour loger les flotteurs. Ils sont également dirigés par des ancres et des immenses avirons. Les bateaux peuvent accompagner les radeaux »[72].

Au fur et à mesure que les bois flottés progressent sur les torrents, les ruisseaux, les rivières d’Allemagne ou de France, les radeaux prennent de plus en plus d’ampleur. Les grumes qui descendent par flottes légères le Main, le Neckar, la Murg, la Kinzig, la Sarre et la Moselle sont ensuite assemblés ou réunis à des endroits particuliers et descendent le Rhin en une masse compacte de bois jusqu’en Hollande. La valeur marchande d’un de ces gigantesques trains de bois a été évaluée au XIXe à 350 000 florins ou 30 000 £. De l’abattage à la vente aux négociants ou aux scieries, on estime qu’environ 800 à 900 personnes ont été impliquées. Les grandes flottes du Rhin drainent des quantités impressionnantes de nourriture, de matériel ; ils touchent de nombreux corps de métiers, traversent de nombreux pays et font travailler de nombreux personnes de toutes les nationalités[72].

Les hommes qui se rencontrent au port à bois de Dordrecht créent un environnement multiculturel et plurilingue.

De 1839-1841, la quantité de bois importée en Hollande par le Rhin s’éleva en moyenne à 110 500 000 kg, consistant pour l’essentiel en bois de marine, de construction et de lambrissage, chevrons et mâtereaux, douves et bois de feu. L’essentiel est consommé en Hollande, une infime part continue vers les colonies. Quelques années plus tôt, le bois flotté du Rhin poursuivait sa route vers le Royaume-Uni ou la France par la mer et après une rupture de charge[72]. Mais les relations politiques et la concurrence croissantes entre les Pays-Bas et les autres nations coloniales européennes aboutissent à un plus grand protectionnisme. De toute façon, la demande est particulièrement forte en Hollande, non seulement pour les chantiers navals, mais aussi pour l’agrandissement des villes d’Amsterdam ou de Rotterdam.

Présentation générale du flottage, Flözerei ou flottaziun en Suisse

Le flottage du bois et la navigation pour le transport du bois entre autres remontent à l’époque romaine sur le lac Léman autour de Genève. Le flottage dépendaient des bateliers dont il existait deux collèges : les ratiarii superiores (les radeliers supérieurs) et les nautae lacus lemani (les nautes du lac Léman)[73]. la proximité entre bateliers et flotteurs ou radeleurs se retrouve dans la terminologie allemande pour tout le bassin germanophone en Europe : les flotteurs de bois sont désignés également par le terme Schiffer qui signifie « batelier ». Avec l’accroissement du commerce lacustre au Moyen Âge, les bateliers-radeliers ont conclu des « droits de navage » avec les seigneurs locaux, en particulier pour être exemptés des préages et tonlieux[73]. Chantiers navals et ports aux bois se développent et entraînent l’essor économique des cités riveraines car le commerce dépasse les frontières régionales, surtout grâce au transport par les barques à voiles romaines ou « barques du Léman ». Les rivières suisses où le flottage fut le plus pratiqué jusqu’à la seconde moitié du XIXe siècle furent les cours d’eau qui descendaient des Alpes, des différentes Préalpes, du Jura ou du Napf dans le Plateau suisse. Les principaux bassin de flottage étaient ceux de l'Aar, du Rhin, du Tessin, du Rhône et de l'Inn. Comme partout en Europe médiane, le flottage à bûches perdues servaient d’abord à alimenter en bois d’œuvre ou de chauffage les plus grandes agglomérations du Plateau suisse ou des grandes vallées alpines. Parallèlement au développement des mines et à l’accroissement des villes, le flottage s'étendit à toutes les rivières flottables du pays[74]. Comme partout en Europe, le saint patron des flotteurs suisses alémaniques, romands ou romanches est saint Nicolas.

Dévalant les pentes par des couloirs aménagés, les troncs descendaient ensuite dans les ruisseaux de montagne avec ou sans l’aide d’écluses pour augmenter les prises d’eau, comme dans d’autres pays voisins. Les flottes légères étaient réalisées dans les zones situées en altitude et descendaient les rivières de moyenne montagne pendant les hautes eaux entre le printemps et l’automne. Sur les lacs et les rivières plus profondes, les flottes s’agrandissent et sont guidées ou propulsées par une rame. Les dimensions des flottes étaient prescrites selon la largeur et la nature de la rivière : les radeaux du Rhin faisaient 12 m de long et 2,4 m de large au XVe siècle. Au XIXe, les dimensions des radeaux de l'Aar s’agrandissent considérablement (à 15 × 4,5 m puis à 21 × 7,5 m). Les trains ne pouvaient dépasser 30 à 42 m de longueur[74].

Le commerce et la transformation du bois à plus grande échelle se concentraient surtout dans les ports de transit ou de stockage sur les fleuves comme Brégence, Constance, Schaffhouse, Bâle pour le Rhin, Genève pour le Rhône et Bellinzone, Locarno pour le Tessin. On peut également citer le port aux bois de Marzili à Berne ou celui de la Holzschanz à Zurich. La Suisse profita dès le Moyen Âge de sa position centrale en Europe puisqu’elle pouvait approvisionner en bois de d’œuvre et de marine vers le nord (Axe rhénan vers la Hollande), vers l’ouest et le sud-ouest par le couloir rhodanien en direction de la Méditerranée et enfin vers le sud par la plaine du Pô. La partie sud-orientale de la Suisse est plus verrouillée par les hautes montagnes qui font la frontière avec l’Autriche et l’Italie. Néanmoins, le flottage, plutôt modeste, sur l’Inn supérieur en Engadine permettait de rejoindre Innsbruck et les salines de Hall, puis le Danube jusqu'à Vienne[74]. On notera que chaque aire géographique correspond astucieusement aux trois grandes aires linguistiques de la Confédération suisse qui facilitent le contact commercial avec les pays visités.

Comme dans les autres pays alpins, les flotteurs transportaient d’autres marchandises pour rentabiliser leurs courses. En augmentant la cargaison, il fallait également payer des droits de douane ou autres octrois aux ponts et tonlieux divers. Le maître flotteur devait s’acquitter du droit de passage pour les propriétaires de toute la cargaison mais aussi du radeau qui est lui-même une marchandise. La cargaison supplémentaire peut se composer de produits périssables et consommables comme des produits manufacturés. Parfois, le radeau transporte aussi des personnes[74].

La particularité du flottage en Suisse réside dans le fait qu’il n’appartenait pas au champ des droits régaliens ; il était donc libre[74]. Dans la plupart des grandes zones de flottage européennes, les corporations de flotteurs et les marchands de bois agissaient, en effet, sous l’autorité de souverains nationaux ou locaux qui accordaient des lettres patentes transférant des droits aux professionnels intervenant dans des forêts dont les seigneurs entendaient souvent contrôler l’exploitation ou les abus. En Suisse, les flotteurs profitent d’un statut de transporteurs indépendants qui disposent de leur cargaison comme ils l’entendent en fonction des accords commerciaux qu’ils ont conclus avec les différents acteurs intéressés par leur bois et leur cargaison. Le parcours et la destination ne sont pas imposés, ni prédéfinis. Mais, sur le terrain, des flotteurs pouvaient s’associer en corporations afin de contrôler de facto tel ou tel tronçon de la rivière. Les corporations rassemblaient des flotteurs, des radeliers, des pêcheurs ou des bateliers. Ces corporations disposaient à ce moment-là d’un privilège à l’instar de celle de Stilli ayant un contrôle quasi-monopole du trajet entre Brugg, très proche des confluences de la Reuss et de la Limmat avec l’Aar, jusque Laufenburg[74].

Les monopoles suivaient parfois une certaine logique sécuritaire : les corporations imposaient leur pilote local pour passer des rapides ou des endroits dangereux qu’ils connaissaient particulièrement bien à l’instar des pilotes dans les ports. De même, de manière comparable à d’autres régions de flottage, quelques familles finissent par contrôler l’activité du flottage dans une vallée particulière, même si ce n’était pas forcément leur visée initiale[74].

Le flottage connut le même déclin que dans les pays européens voisins ; avec l’industrialisation et certaines industries dévoreuses de bois, il y eut encore un essor important au XIXe siècle, puis les chemins de fer et le transport sur route ont provoqué le déclin progressif de cette activité séculaire[74].

Le flottage sur la Sarine et l’Aar

Affluent gauche de l'Aar, la Sarine prend sa source dans le massif des Diablerets dans le canton du Valais et va se jeter dans l'Aar à Wileroltigen. Elle était navigable dès le Moyen Âge à partir de Fribourg pour le transport de draps de cuirs pour les foires locales[75].

Les mentions écrites dans les comptes de trésorerie de Fribourg sur le flottage sur la Sarine remonte au XVe siècle. La production et la consommation sont locales : chauffage, construction, aménagement intérieur, objets du quotidien[76]. Mais c’est au XIXe siècle qu’elle prend son essor parallèlement à l’industrisalisation de la région[76]. Les sapins du pays de Gruyère sont transformés en charbon et flottés sur la Sarine et l'Aar pour approvionner les fonderies Von Roll dans le canton de Soleure. Une moyenne annuelle de 13 000 billes sont flottées sur la Sarine et ses affluents et le flottage se poursuivra jusqu'à la Première Guerre mondiale[77]. Le bois du canton de Fribourg était aussi très apprécié dans la construction navale et notamment pour les ports français qui représentait le deuxième débouché le plus important après les usines locales[77]. Il ne faut pas oublier la construction des chalets d'alpage[76] composés pour l’essentiel de bois.Le flottage du bois s’arrêta autour de 1900[75]

Flottage et radé sur le lac Léman

On « radale »[48] sur le lac Léman quand on transporte le bois par radeau nommé localement « radé » ou « radhi »[48].

Le Rhône est couvert de tronçons à l’époque du flottage du bois, notamment à hauteur de Saint-Maurice jusqu’à l’embouchure. Comme l’écrit Rodolphe Töpffer, « c’est là, pour des gens qui flânent, un spectacle merveilleusement récréatif. »[78]. Pour couvrir ses besoins énergétiques, la ville de Genève devait importer le bois avant la construction du barrage hydroélectrique de Verbois. Le bois flotté ou transporté par bateau provient du canton du Valais et dans une moindre mesure des contreforts du lac Léman. Si le bois de chauffage était transporté par barque, le bois de construction était assemblé en trains de « radé » et remorqué. D’abord réservé à un marché local (Ports de la Fusterie, du Molard et de Longemalle), les radés rhodaniens poursuivirent leur chemin vers la France, en particulier Lyon, Avignon et Marseille. Le bois de marine des montagnes valaisannes arrivaient en grandes quantités jusqu’à Toulon pour la flotte française[79]. La concurrence du rail et de la route a mis fin au transport du bois sur l’eau par barques à voiles latines typiques du lac Léman[80] et construites au chantier naval de Saint-Gingolph sur la rive sud du lac Léman à la frontière franco-suisse[81].

Les punteras et flöz du canton des Grisons - les bûches perdues de l’Engadine