VIIe siècle av. J.-C.

Voir aussi : Liste des siècles

IIe millénaire av. J.-C. | Ier millénaire av. J.-C. | Ier millénaire

../.. | IXe siècle av. J.-C. | VIIIe siècle av. J.-C. | VIIe siècle av. J.-C. | VIe siècle av. J.-C. | Ve siècle av. J.-C. | ../..

Années 690 av. J.-C. | Années 680 av. J.-C. | Années 670 av. J.-C. | Années 660 av. J.-C. | Années 650 av. J.-C.

Années 640 av. J.-C. | Années 630 av. J.-C. | Années 620 av. J.-C. | Années 610 av. J.-C. | Années 600 av. J.-C.

Événements

- 722 av. J.-C.-481 av. J.-C. : période des Printemps et Automnes en Chine[1]. Les hégémons, princes féodaux du Qi (Tsi), du Jin (Tsin), du Chu (Tch’ou), du Wu et du Yue triomphent en Chine car ils président aux rites d’alliance entre cités au VIIe et VIe siècles av. J.-C., ce qui leur permet d’imposer leur domination aux plus faibles. Les royaumes périphériques de Qi, de Jin et de Chu affirment leur autonomie et leur indépendance par rapport à la capitale religieuse des Zhou. Ils développent des cultures locales originales par la fusion des Chinois avec les populations aborigènes. La noblesse de Jin est ainsi mâtinée de barbares par suite de ses échanges de femmes avec les Di, population non chinoise du Shanxi. Les chefferies barbares locales, lentement assimilées, paraissent avoir joué un grand rôle dans la formation du pays de Qin. Le pays de Chu semble étranger par sa culture et sa langue aux Chinois de la grande plaine. Wu et Yue, dans les plaines du bas Yangzi et sur les côtes de l’estuaire du Zhejiang, développent au sud-est une culture indépendante. La technologie du fer est largement utilisée à cette époque[2].

- Vers 700 av. J.-C. : des populations sudarabiques s’établissent en Éthiopie septentrionale (Yeha, Haoulti, Matara), introduisent de nouvelles pratiques agricoles, notamment l’usage de l’araire et construisant les premiers villages en pierre[3] - [4]. Une forme de centralisation politique apparait vers le Ve siècle av. J.-C. sous le nom de D'mt (Damaat).

- VIIe – VIe siècle av. J.-C. : en Corée, immigration de peuples venus de Mandchourie et de Chine du Nord pendant l’âge du Bronze[5].

- 700-300 av. J.-C. : époque de Tagar en Asie Centrale . Établissements permanents (certains fortifiés) des Scythes dans les steppes, peuple guerrier d’origine iranienne, riche et puissant. Cavalerie cuirassée. Ils s’établissent en Russie méridionale et en Ukraine. Ils vendent du blé aux colonies grecques de la mer Noire et de la mer d'Azov. Apparition de proto-turcs sur l’Altaï[6].

- Vers 650 av. J.-C. : monument 13 de La Venta dit « stèle de ambassadeur »[7]. Les civilisations olmèques maîtrisent les hiéroglyphes et possèdent une forme de calendrier de 260 jours[8]. Les olmèques pratiquent un jeu de balle rituel.

- 642-320 av. J.-C. : période shishunaga-nanda en Inde (ou shiskunaga-nanda)[9].

Proche-Orient

- 718-612 av. J.-C. : création d’une bibliothèque découverte à Sultan Tépé, près de Harran, en Turquie, appartenant sans doute à un prêtre[10]. Elle est surtout composée de textes littéraires (Épopée de Gilgamesh, Poème du juste souffrant, mythe de Nergal, dieu de la mort, un texte historique et un texte humoristique, Le Pauvre Hère de Nippur).

- 704-609 av. J.-C. : apogée de l’empire assyrien sous les Sargonides[11].

- Vers 700-675 av. J.-C. : règne d'Achéménès, roi légendaire des Perses[12]. Les dix tribus perses quittent la région du lac d’Ourmia et se fixent dans la région qui deviendra la Perse (actuellement le Fars).

- 689-664 av. J.-C.[11] : apogée de la XXVe dynastie Couchite sous le règne de Taharqa, roi de Napata et pharaon d'Égypte[13]. Le culte d’Osiris s’épanouis pendant les XXVe et XXVIe dynasties[14]. Il devient prépondérant sur celui d’Amon pendant la Basse époque à partir du règne de Nékao II.

- Vers 696-695 av. J.-C. : les Cimmériens dévastent l’Anatolie. La Phrygie de Midas est détruite. Après l’échec de leurs attaques contre l’Assyrie en 679-678 av. J.-C., ils battent et tuent le roi de Lydie Gygès et s’emparent de Sardes en 652 av. J.-C., puis d’Éphèse vers 640 av. J.-C. Ils sont vaincus par le roi des Scythes Madyès en 630 av. J.-C. mais ne sont chassés d’Asie mineure que par Alyatte II[15].

Tablette de présages astrologiques découverte dans la bibliothèque d'Assurbanipal.

- 669-627 av. J.-C. : construction d’une bibliothèque considérable par Assurbanipal à Ninive, composée de 5 000 ouvrages retrouvés sous forme de 23 357 tablettes ou fragments. Les documents sont sans doute posés sur des étagères en bois ou dans des jarres. Un scriptorium est associé à la bibliothèque où des scribes recopient les textes pour les communiquer à d’autres centres ou pour avoir sur place des doubles (on y a retrouvé jusqu’à six exemplaires d’un même texte). Les textes du « courant de la tradition » (par opposition aux textes de la pratique, comptes, rapports administratifs, lettres, annales, etc.) portent sur quelque 900 et 1 000 textes selon les estimations (jusqu’à 1 500 selon Oppenheim). C’est la base du savoir, de la réflexion, de la « science » de la civilisation mésopotamienne. Seul 200 textes littéraires ont été retrouvés. Le reste est composé de présages, de prières, d’incantations ou de conjurations[16].

- 663-612 av. J.-C. : période des prophéties de Nahum[17].

- Vers 660 av. J.-C. : première rédaction des textes bibliques ; Josué, Juges, Samuel, Premier Livre des Rois, Deuxième Livre des Rois[18].

- 653 av. J.-C. : en Basse-Égypte le fondateur de la XXVIe dynastie saïte, le pharaon Psammétique Ier rejette le protectorat assyrien. Il chasse les Assyriens d'Égypte avec l'aide de mercenaires grecs. Le déclin de l’Assyrie permet à l’Égypte de jouer un rôle accru au Proche-orient. Psammétique et son successeur Nékao II interviennent jusqu’à l’Euphrate mais ne peuvent empêcher la chute de Ninive (612 av. J.-C.) et le partage de l’empire Assyrien entre Mèdes et Babyloniens[11].

- 614-609 av. J.-C. : guerre de Babylone et des Mèdes contre l'Assyrie. Début de l'avancée des Mèdes, peuple iranien, en Haute-Mésopotamie. Leur roi Cyaxare s'allie avec Nabopolassar roi de Babylone et s'empare d'Assur[11].

- 612 av. J.-C. : effondrement de l'Assyrie. Ninive est prise et mise à sac par l'alliance militaire entre les Mèdes et les Babyloniens. Début de l'hégémonie militaire de Babylone au Proche-Orient[11].

Europe

Coupe étrusque en bucchero.

- 720-575 av. J.-C. : période orientalisante de la civilisation étrusque , caractérisée par l’importation et l’imitation d’objets provenant du monde égéen et du bassin oriental de la mer Méditerranée. Des vases en bucchero, céramiques de prestige d’aspect métallique, apparaissent[21]. En Italie centrale, les cités étrusques sont constituées sur la base des villages villanoviens, résultant probablement de la fusion de la culture de Villanova avec une aristocratie guerrière venue d’Asie Mineure. Les cités-État étrusques constituent à la fin du siècle en Étrurie une ligue (Dodécapole) liée par un sanctuaire commun, le Fanum Voltumnae (Velzna, probablement près d'Orvieto) où se tient selon Tite-Live un « omni Etrurirae concilium » (Conseil de toute l'Étrurie) présidé par un prêtre (peut être le « zilath mechl rasnal » des textes étrusque). Les rites funéraires évoluent : les Étrusques abandonnent l’incinération pour l’inhumation[22]. Les premières inscriptions en langue étrusque apparaissent vers 700 av. J.-C. L’alphabet est emprunté au grec. Le premier abécédaire connu, inscrit sur le rebord d’une tablette d’ivoire de Marsiliana d’Albergna, comporte 26 lettres. Les inscriptions étrusques archaïques n’en comptent que 22. Les Étrusques, qui se nomment eux-mêmes Rasenna, sont connus sous le nom de Tyrsenoi ou « Tyrrhéniens » par les Grecs et celui d’Etrusci ou Tusci par les Romains. Hérodote (Ve siècle av. J.-C.) raconte que les Lydiens, après 18 années de famines, pendant lesquelles ils ont cherché à tromper leur faim en inventant toutes sortes de jeux (dés, osselets), auraient quitté leur pays pour s’installer en Italie. Tyrrhenus, fils du roi lydien et arrière-petit-fils de Zeus leur aurait donné leur nom grec. Denys d'Halicarnasse (Ier siècle av. J.-C.) penche pour une origine italienne par le biais des Pélasges, peuple légendaire d’origine hellénique arrivé à la fin du IIe millénaire. Tite-Live leur attribue une parenté avec les Rhètes des Alpes.

- Vers 700-400 av. J.-C. : civilisation lusacienne attestée à Biskupin, cité fortifiée protoslave de Pologne[23].

- Vers 700 av. J.-C. :

- début de la production en Armorique de dizaines de milliers de haches à douille rectangulaires de bronze à forte teneur en plomb, utilisées comme étalon monétaire et comme lingots jusqu’aux îles Britanniques, Pays-Bas, Allemagne du Nord, Alpes, Suisse, vallée du Rhône et Midi[24]. Une production tardive similaire subsiste pendant le premier Âge du Fer dans l’Aude et l’Hérault (le Launacien, du dépôt de Launac, à Fabrègues)[25].

- Création du forum Boarium, le premier forum de Rome, où sont installées des marchands grecs et phéniciens, comme l’atteste la présence de tessons de céramique[26]. Plusieurs chercheurs (André Piganiol, D. van Berchem, René Rebuffat) proposent une origine phénicienne au culte primitif d’Hercule à l’Ara Maxima, identifié au Melqart oriental[27].

- 680-530 av. J.-C. : culture villanovienne tardive de Arnoaldi dans la région de Bologne[28].

Masque de bronze de Kleinklein.

Mains de bronze de Kleinklein.

Masque d'or de Trebenishte

Le char de Strettweg, dessin de Friedrich Drexel, 1887.

- 650-525 av. J.-C. : période de Hallstatt D, deuxième phase du premier âge du fer[29]. Les groupes celtiques du premier âge du fer se partagent en deux aires géographiques : la zone occidentale, avec les porteurs d’épée, la zone orientale, avec les porteurs de hache. La céramique a des formes communes, mais la décoration diffère. À l’Ouest, des motifs abstraits hérités de l’Âge du bronze, tandis qu’un style plus narratif se développe à l’Est : les urnes de Sopron (Hongrie) ou de Fischbach (Bavière), datées du VIIe siècle av. J.-C., présentent des silhouettes schématiques ; danseurs, musiciens, tisserands, femmes aux bras levés et guerriers. Sur les vaisselles de bronze battu du cimetière de Kleinklein (est de l’Autriche), la figuration (défilés de personnages et chasses mystiques) est associée à la tradition géométrique. Une des tombes comporte un masque humain et des mains découpées dans des feuilles de bronze, influence du monde illyrien tout proche (masques funéraires en feuille d’or de Trebenishte, en Macédoine). Des personnages mythologiques (grandes déesses, guerriers ithyphalliques, cerfs, sangliers) sont mis en scène sur le chariot votif de Strettweg (Styrie) déposé dans une incinération[30]. Les élites entretiennent des échanges économiques et culturels avec le monde méditerranéen, en particulier les Étrusques. À Heuneburg, l’enceinte de terre et de bois de la deuxième moitié du siècle est remplacée vers 600 par un rempart de briques crues garni de tours en saillie et surmonté d’un chemin de ronde couvert, ouvrage typiquement méditerranéen. L’agglomération, résultat d’un regroupement des habitats de l’âge du bronze, compte alors environ 10 000 habitants[31].

- Vers 650 av. J.-C. : situle (seau évasé de tôle de bronze décoré) de la villa Benvenuti à Este, en Vénétie, la plus ancienne connue, aux décors figuratifs orientalisant. Les situles et les plaques de bronze historiées se répandent des régions adriatiques et de la Slovénie vers l’est des Alpes, dans le monde celtique.

Monde grec

- Vers 700 à 600 av. J.-C. : haut archaïsme, caractérisé par le style de la céramique dite « orientalisante » qui succède au « style géométrique »[32]. Les cités commencent à se développer autour de grands édifices publics (temples, théâtres et gymnases). Beaucoup d’entre elles sont le centre de petits états.

- Vers 700 av. J.-C. :

- fin du monopole commercial Eubéen. Égine devient le point d’aboutissement d’un réseau commercial entre l’orient et l’Étrurie[33].

- fondation de la Ligue ionienne (fédération de douze cités-états) pour mener la guerre contre la cité de Mélia, sur le mont Mycale, où se trouve le Panionium, selon Wilamowitz[34].

- au début du siècle, une colonie de Samiens s’installe à Samothrace [35]. Les Eubéens, de Chalcis et d’Érétrie en particulier, colonisent les presqu’îles de Cassandra et de Sithonie en Chalcidique ; des habitants d'Andros s’installent dans la troisième, Aktè[36].

- Troie, désertée depuis quatre siècles, est réoccupée par des colons éoliens[37].

- L’amphictyonie délienne rassemble les Ioniens insulaires autour du sanctuaire d’Apollon. Elle est dominée par les Naxiens jusqu’à 550 av. J.-C.[38].

- à Eleutherne, en Crète occidentale, la fouille d’une nécropole (1990-1992) a révélé les vestiges de bûchers attestant l’existence de sacrifices humains[33].

- 700–650 av. J.-C. : à Athènes, l’étude des tombes et des stèles funéraires de la période semble indiquer le retour au pouvoir des agathoi et suggère ainsi une division de la société en deux groupes, qui pourraient être les Eupatrides et les paysans dépendants (hectémores) mentionnés par les textes[33].

- Vers 680-670 av. J.-C. : invention de la monnaie en Lydie et en Grèce d’Asie selon la tradition. Les premières frappes de monnaies grecques sont attestées vers 625-610 av. J.-C. dans le dépôt de fondation du temple d'Artémis à Éphèse[39].

- 683 av. J.-C. : abolition de la monarchie à Athènes, début du régime oligarchique des archontes.

- Vers 660-650 av. J.-C. : construction de l’Héraion de Samos (hécatompédon, « temple de 100 pieds »), premier grand temple à plan rectangulaire avec le sanctuaire d’Artémis Orthia à Sparte et l’Héraion de Perachora près de Corinthe[33]. Ces temples, souvent construits en marge de l’habitat, dérivent de l’architecture civile de l’époque précédente (Lefkandi). On peut en conclure que les temples grecs apparaissent au moment où la royauté disparaît de certaines régions.

- Vers 675 à 500 av. J.-C. : deuxième vague de colonisation des cités grecques, avec des motivations plus économiques que lors de la période précédente[40]. Cette nouvelle vague concerne le détroit de Messine et le nord de la mer Égée, Tarente, la Campanie, des relations commerciales avec les Étrusques, l’installation en Gaule (Massalia), en Corse (Alalia) et en Espagne, le Pont-Euxin (Istros vers 650 av. J.-C.), et l’Afrique avec Cyrène et Naucratis en Égypte[41].

- 669 av. J.-C. : Victoire de Pheidon, roi d'Argos sur Sparte.

- Deuxième quart du siècle[42] : constitution d’une amphictyonie dite des Minyens, connue sous le nom de ligue maritime de Calaurie, soutenue par Athènes et Orchomène, autour du sanctuaire de Poséidon sur l'île de Calaurie (Poros), regroupant des cités-états menacées par Argos : Nauplie, Égine, Épidaure, Prassiai, Hermione, Trézène[32].

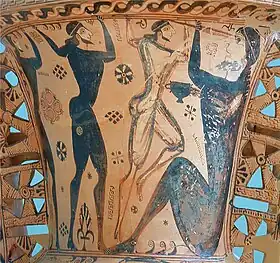

Ulysse et ses compagnons aveuglant Polyphème, amphore proto-attique, v. 650 av. J.-C., musée d'Éleusis.

Prèmière représentation de la phalange d'hoplites sur l'olpé Chigi, vase corinthien du milieu du siècle.

- Vers 675 av. J.-C. :

- Vers 670-570 av. J.-C. : dynastie des Orthagorides à Sicyone[43].

- 669/668 av. J.-C. : victoire d’Argos contre Sparte à la bataille d’Hysiai[44]. Argos domine le Péloponnèse.

- Après 655 av. J.-C. : tyrannie des Cypsélides à Corinthe[45].

- Vers 650 av. J.-C. :

Frises de pierres sculptées du temple de Prinias en Crète.

- Vers 650-600 av. J.-C. : art dédalique en Crète ; temple de Prinias, xoana en bronze de Dréros, Diopoinos et Scyllis, sculpteurs élèves de Dédale[18].

- Vers 625-550 av. J.-C. : céramique corinthienne[18].

- Vers 620 av. J.-C. : début de la céramique attique à figures noires[18].

- Vers 625 av. J.-C. : Corinthe fonde Anactorion Ambracie et Leucade , au fond du golfe Ambracique, en mer Ionienne, au nord-ouest de la Grèce[32].

- Fin du VIIe siècle av. J.-C. : Larissa, fief des Aleuades dirige la première confédération thessalienne[47].

Personnages significatifs

- Pheidon, roi d'Argos.

- Archiloque de Paros, premier poète lyrique grec (712-664 av. J.-C.).

- Hésiode, paysan et poète en Béotie, écrit Les Travaux et les Jours, la Théogonie et le Catalogue des femmes (Vers 740/670 av. J.-C.).

- Thalès, philosophe et savant grec de Milet en Ionie, (625-547 av. J.-C.).

- Zarathoustra ou Zoroastre, fondateur du zoroastrisme (628-551 av. J.-C., 630-550 av. J.-C. ou 660-582 av. J.-C., dates possibles[48]).

- Colæos aborde au-delà des Colonnes d'Atlas

- Guan Zhong, ministre de Qi ; la tradition lui attribue le Guanzi, ouvrage datant en fait de la fin des Royaumes combattants.

- Callinos d’Éphèse (Ionie), poète élégiaque (apogée en 690 av. J.-C.).

- Arion de Méthymne (Lesbos), poète.

- Tyrtée d’Aphidna (Attique), poète et conseiller de Sparte (apogée 612 - 609 av. J.-C.).

- Terpandre de Lesbos, poète et musicien (apogée entre 700 et 650 av. J.-C.).

- Thalétas de Gortyne (Crète), musicien inventeur du péan (vers 670-640 av. J.-C.).

- Voyage hypothétique d'Aristée de Proconnèse, adorateur d'Apollon, chez les Scythes (vers 650 av. J.-C. ou plus tard).

- Nahum est le septième des douze petits prophètes qui vécut dans le Royaume de Juda.

- Alcman, un des premiers poètes grecs du lyrisme amoureux (né à Sardes en Lydie en 672 et mort à Sparte en 612 av. J.-C.).

- Sappho, poétesse grecque de l’antiquité (née et morte à Lesbos en Grèce) (morte en 580 av. J-C).

Notes et références

- Pierre Drapeaud, Chine : Chronologie simplifiée. Des origines à 1949, Paris, L'Harmattan, , 448 p. (ISBN 978-2-343-11450-7, présentation en ligne)

- Corinne Julien, Histoire de l'humanité : 3000 à 700 av. J.-C, UNESCO, , 1402 p. (ISBN 978-92-3-202811-2, présentation en ligne)

- Albert Adu Boahen, Joseph Ki-Zerbo, Histoire générale de l'Afrique, vol. 2, UNESCO, , 925 p. (ISBN 978-92-3-201708-6, présentation en ligne)

- Niall Finneran, The Archaeology of Ethiopia, Routledge, , 336 p. (ISBN 978-1-136-75552-1, présentation en ligne)

- Madeleine PAUL-DAVID, Ogg LI, Jin-Mieung LI, « CORÉE Histoire », sur Encyclopædia Universalis (consulté le )

- Jean-Paul Roux, Histoire des Turcs : Deux mille ans du Pacifique à la méditerranée, Fayard, , 494 p. (ISBN 978-2-213-64065-5, présentation en ligne)

- Christian Duverger, La Méso-Amérique : art et anthropologie, Flammarion, (présentation en ligne)

- Christian Lemoy, À travers le Pacifique : de l'Asie antique à l'Amérique précolombienne, Nantes, Christian Lemoy, , 335 p. (ISBN 978-2-310-00391-9, présentation en ligne)

- Alain Daniélou, Histoire de l'Inde, Fayard, , 456 p. (ISBN 978-2-213-63953-6, présentation en ligne)

- Eckart Frahm, A Companion to Assyria, John Wiley & Sons, (ISBN 978-1-4443-3593-4, présentation en ligne)

- Georges Roux, La Mésopotamie, Seuil, , 600 p. (ISBN 978-2-02-008632-5, présentation en ligne)

- Yves Denis Papin, Chronologie de l'histoire ancienne, Éditions Jean-paul Gisserot, , 126 p. (ISBN 978-2-87747-346-0, présentation en ligne)

- D. Cahen, A.-C. Dero, A. Gérard, L'Afrique noire : Histoire et Culture, FeniXX, , 228 p. (ISBN 978-2-402-22641-7, présentation en ligne)

- Jean-Fabrice Nardelli, L'Osiris de Plutarque : un commentaire de Iside et Osiride, chapitres 12-19, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva, , 624 p. (ISBN 978-84-17288-07-5, présentation en ligne)

- Histoire de l'humanité, vol. 3, UNESCO, (ISBN 978-92-3-202812-9, présentation en ligne)

- Jean-Claude Margueron, Le Proche-Orient et l'Égypte antiques, Hachette Éducation Technique, , 416 p. (ISBN 978-2-01-140096-3, présentation en ligne)

- J. J. M. Roberts, Nahum, Habakkuk, and Zephaniah : A Commentary, Westminster John Knox Press, , 223 p. (ISBN 978-0-664-22362-5, présentation en ligne)

- Yves Denis Papin, Chronologie de l'histoire ancienne, Éditions Jean-Paul Gisserot, , 126 p. (ISBN 978-2-87747-346-0, présentation en ligne), p. 21

- Claude Hagège, Halte à la mort des langues, Odile Jacob, , 416 p. (ISBN 978-2-7381-8503-7, présentation en ligne)

- Florence Maruéjol, 100 Questions sur l’Égypte ancienne, La Boétie, , 256 p. (ISBN 978-2-36865-028-8, présentation en ligne)

- Laura Ambrosini et Vincent Jolivet, Les potiers d’Étrurie et leur monde : Contacts, échanges, transferts, Armand Colin, , 504 p. (ISBN 978-2-200-29100-6, présentation en ligne)

- Dominique Briquel, Les Étrusques : « Que sais-je ? » n° 645, Presses Universitaires de France, (ISBN 978-2-13-062365-6, présentation en ligne)

- Kathryn Bernick, Hidden Dimensions : The Cultural Significance of Wetland Archaeology, UBC Press, , 382 p. (ISBN 978-0-7748-4255-6, présentation en ligne)

- Jacques Briard, La protohistoire de Bretagne et d'Armorique, Paris, Éditions Jean-Paul Gisserot, , 112 p. (ISBN 2-87747-076-8, EAN 9782877470766, présentation en ligne), p. 71.

- Corinne Julien, op. cit, p. 911.

- (it) Filippo Coarelli, « I santuari, il fiume, gli empori », dans Arnaldo Momigliano (dir.) et Aldo Schiavone (dir.), Storia di Roma, t. I, Turin, XLII et 628 p., p. 127-151.

- Raymond Bloch, Recherches sur les religions de l'Italie Antique, Librairie Droz, , 135 p. (ISBN 978-2-600-03336-7, présentation en ligne)

- Simon K.F. Stoddart, Historical Dictionary of the Etruscans, Scarecrow Press, , 360 p. (ISBN 978-0-8108-6304-0, présentation en ligne)

- Reinhard Bernbeck, Randall H. McGuire, Ideologies in Archaeology, University of Arizona Press, , 410 p. (ISBN 978-0-8165-2673-4, présentation en ligne)

- Christiane Éluère, L'Europe des Celtes, Paris, Gallimard, coll. « Découvertes Gallimard / Histoire » (no 158), (présentation en ligne)

- Jean-Paul Demoule, Dominique Garcia, Alain Schnapp, Une histoire des civilisations : comment l'archéologie bouleverse nos connaissances, Paris, Éditions La Découverte, , 601 p. (ISBN 978-2-7071-8878-6, présentation en ligne), p. 341

- Claude Baurain, Les Grecs et la Méditerranée orientale. Des « siècles obscurs » à la fin de l'époque archaïque, Presses Universitaires de France, , 720 p. (ISBN 978-2-13-073806-0, présentation en ligne)

- Jean-Claude Poursat, La Grèce préclassique : Des origines à la fin du VIe siècle, Points, , 225 p. (ISBN 978-2-7578-4500-4, présentation en ligne)

- H. T. Wade-Gery, The Poet of the Iliad, Cambridge University Press, , 120 p. (ISBN 978-1-107-62401-6, présentation en ligne)

- Demetrios Protopsaltis, An Encyclopedic Chronology of Greece and Its History, Xlibris Corporation, , 402 p. (ISBN 978-1-4691-3999-9, présentation en ligne)

- Pierre-Yves Boillet, Claire Barat, Michela Costanzi, Les diasporas grecques : du VIIIe s. au IIIe s. avant J.-C. : Capes, Agrégation, Dunod, , 224 p. (ISBN 978-2-10-058401-7, présentation en ligne)

- Pierre Frantz, L'épique : fins et confins, Presses Univ. Franche-Comté, , 306 p. (ISBN 978-2-84627-002-1, présentation en ligne)

- John Freely, The Cyclades : Discovering the Greek Islands of the Aegean, I.B.Tauris, , 264 p. (ISBN 978-0-85773-878-3, présentation en ligne)

- Paul Massé, Histoire économique et sociale du monde : de l'origine de l'humanité au XXe siècle. Évolution des activités économiques et financières, vol. 2, Paris, Éditions L'Harmattan, , 270 p. (ISBN 978-2-296-13360-0, présentation en ligne)

- Hélène Nicolet-Pierre, Numismatique grecque, Armand Colin, , 504 p. (ISBN 978-2-200-26873-2, présentation en ligne)

- Françoise Ruzé, Le monde grec antique, Hachette Éducation Technique, , 352 p. (ISBN 978-2-01-181834-8, présentation en ligne)

- Strabo, Germaine Aujac, François Lasserre, Géographie : Livre 8, Les Belles lettres, (ISBN 978-2-251-00315-3, présentation en ligne)

- Gustave Glotz et Robert Cohen, Histoire grecque, vol. 1, Presses Universitaires de France, (ISBN 978-2-13-079108-9, présentation en ligne)

- Pascal Payen, La guerre dans le monde grec : VIIIe-Ier siècles av. J.-C., Armand Colin, , 352 p. (ISBN 978-2-200-62226-8, présentation en ligne)

- Georges Tate, La Grèce antique, Hachette Éducation Technique, , 160 p. (ISBN 978-2-01-181360-2, présentation en ligne)

- Larry S. Milner, Was Achilles a Jew? : Hebraic Contributions to Greek Civilization, Xlibris Corporation, (ISBN 978-1-4653-3315-5, présentation en ligne)

- Les Dossiers d'archéologie, Numéros 156 à 161, Archéologia, (présentation en ligne)

- La civilisation arabo-musulmane au miroir de l’universel : perspectives philosophiques, UNESCO (ISBN 978-92-3-204180-7, présentation en ligne)

Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.