Araire

L’araire (de l'occitan, issu du latin aratrum) est un instrument aratoire attelé, à bâti symétrique sans versoir et muni d'un soc pointu (ou conique) qui fend la terre sans la retourner. Il est employé en Mésopotamie depuis le IVe millénaire av. J.-C.. L'araire représente une véritable révolution dans le domaine de l'agriculture [1]. Tracté par un animal, il scarifie la couche supérieure du sol et la rejette de part et d’autre de la raie (ou sillon). L’arairage qu'il effectue est donc superficiel. On continue de l'utiliser en Extrême-Orient, en Amérique du Sud et en Afrique du Nord[2].

L’araire au départ était constitué d’une seule pièce de bois, il évolua et finit par avoir jusqu'à cinq pièces.

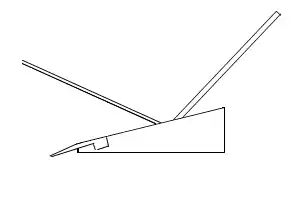

Le plus souvent en bois, l'araire se compose de trois parties essentielles :

- le mancheron, tenu par la main du laboureur, permet de guider l'araire.

- le sep (souvent appelé dental), pièce centrale dont la pointe est coiffée du soc qui entre en contact avec la terre.

- l'age (haie ou flèche selon les régions), pièce généralement courbe, prolongé en avant par le timon et fixé en arrière au talon du sep, qui relie l'araire au brancard ou au joug auquel sont attelées les bêtes de trait.

Arairage

Au lieu de trancher et de retourner la terre, comme le fait le véritable labour avec l'apparition de la charrue lourde à versoir, au XIe siècle, l'araire fend des raies de section triangulaire peu profondes (labour en raies) entre lesquelles la terre rejetée forme des billons. Techniquement, ce sillonnage léger tracé par l'araire est en réalité ce qu’on appelle aujourd’hui un pseudo-labour qui ne permet pas d'assurer le mélange avec les débris végétaux jonchant les champs. Il a cependant l'avantage d'éviter une déstabilisation de la faune pédologique entre vie anaérobie et aérobie et d'éviter de faire remonter les graines des adventices à la surface, ce qui leur offriraient la possibilité de germination. Peu convenable au défrichement ou à l'épierrement, cet outil est dans certain types d'agricultures précédé par la houe ou le piochon pour défoncer la couverture herbeuse. D'ailleurs, une main-d'œuvre à l'arrière de l'araire de même qu'un arairage croisé sont obligatoires si l'on désire briser les mottes et mélanger les terres. L'arairage croisé se réalise par fendre et refendre perpendiculairement, ce qui réduit les billons en donnant des parcelles carrées ou en forme de losange ; ce mode de labour est efficace à enlever les adventices annuelles.

Il semble bien qu’à l’origine l’araire ait été moins un instrument de labour que de semis. Les raies légères tracées par l’araire sont idéales pour la majorité des céréales, et quand elles sont ensemencées à la volée, les semences sont traditionnellement enfouies par un labour à l’araire. Ce labour porte le nom de « couvraille(s) », et il existe dans quelques régions des araires à couvrir spécialisés, différents des instruments utilisés pour les labours de préparation[3]. L’araire est adapté le mieux aux sols légers, tels le sable et le loam, ou aux champs en pente où le sol est mince, ou là où le labour profond mènera au tassement, à la salinisation ou à l'érosion.

L'araire est tracté par une bête de trait peu puissante, le plus souvent un âne, une buffle d'eau, voire un chameau.

Typologie

Plusieurs typologies ont été proposées pour les araires.

Typologie des bâtis

Celle la plus couramment utilisée dans les ouvrages de vulgarisation actuelle, dérive de celle de Haudricourt et Jean-Brunhes Delamarre (voir images ci-contre), qui permet un classement des araires en quatre principaux types.

1 - araire chambige

2 - araire manche-sep

3 - araire dental

selon Haudricourt et Brunhes-Delamarre[4]

Araire manche-sep

Dans ce type d'araire, le sep (partie portant le soc de l'araire) et le(s) mancheron(s) sont une seule pièce (monobloc, ou constitué de plusieurs parties assemblées).

L'age (partie servant à la traction) vient directement se raccorder au manche-sep.

Sur ces araires, le manche-sep se recourbe avant d'entrer en contact avec le sol. Cette forme permet de faciliter le maniement de l'araire en lui donnant un certain équilibre, qu'il n'aurait pas si l'araire ne reposait que sur le soc (ce qui se passerait si le manche-sep était droit).

Araire chambige

Ce type d'araire est constitué d'un sep, sur lequel un age chambige (tordu, cambré) est fixé. Le(s) mancheron(s) vien(nen)t se fixer au niveau du raccord sep-age. Lorsqu'un seul mancheron est présent, il vient souvent s'encastrer dans une fente pratiquée dans l'age. Une simple cale suffit généralement à le bloquer. Cette cale bloque généralement le mancheron et la reille (soc à soie sur un araire).

Araire dentale

Pour ces araires, l'age et le(s) mancheron(s) viennent se ficher dans le sep.

Ce type d'araire semble avoir été peu utilisé en France, si ce n'est en Corse. Des araires de ce type ont été commercialisés pour le travail de la vigne durant la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle. Fabriqués de manière industrielle, ils étaient parfois entièrement métalliques. Leur introduction peut être due à l'influence française en Afrique du Nord, territoire où ils étaient d'un usage courant.

Araire quadrangulaire

Les araires de ce type ont une structure constituée de quatre pièces principales, se raccordant en formant, plus ou moins, un parallélépipède. L’écartement du sep et de l'age est maintenu par un étançon ou une paire de tendilles, réglables à l’aide de coins.

Comparativement aux autres types, les araires quadrangulaires nécessitent un travail d'assemblage plus poussé. De ce fait, ils ont surtout été connus en France à partir de la fin du XIXe siècle et durant le XXe siècle.

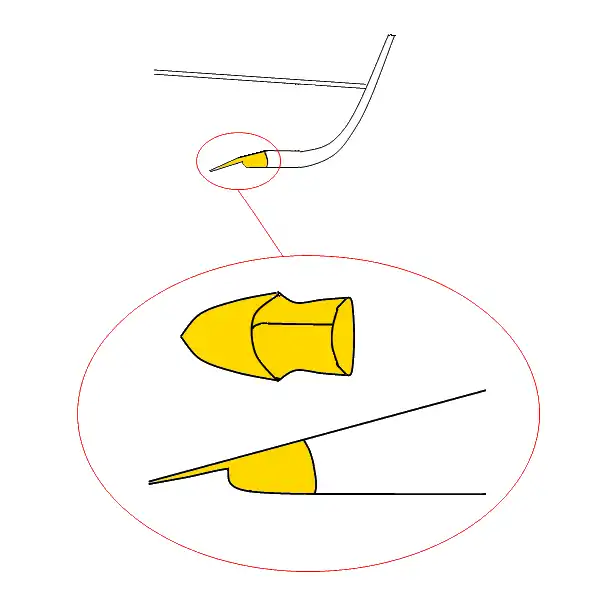

Typologie des socs

Il existe de nombreux types de soc d'araires. Il faut déjà préciser que les premiers araires n'étaient sans doute pas pourvus de soc. Dans ce cas, la pointe du sep sert de soc.

Lorsqu'ils existent, il est possible de classer les socs de plusieurs manières.

Forme

- Sans aile (simple renfort du bout du sep). Ce sont en général de simples renforts du sep fixés par un œil ou une douille. Ce système semble le plus ancien et n'apporte rien, en termes de labourage, par rapport à une araire sans soc. (le bout du sep sert de soc dans ce cas.) En termes de durabilité c'est cependant un progrès majeur par rapport aux araire sans soc (usure du sep).

- Avec aile. Le soc peut être plus large que le sep. Dans ce cas il affecte souvent la forme d'un triangle allongé, dont la pointe est dirigée vers l'avant de l'araire. Lorsque le soc est fixé par soie (reille), cela lui donne un faux air de pointe de lance, très reconnaissable. Cette partie plus large permet d'élargir le sillon et, en penchant l'araire durant le labour, de retourner une partie de la terre du sillon. Cette manière de labourer à l'araire se rapproche du labour à la charrue. Cependant, le sillon reste toujours superficiel (la charrue est un dispositif labourant en profondeur) et seule une petite partie de la terre est retournée. Le résultat reste toujours très différent du résultat obtenu avec une charrue.

-Araire.jpg.webp)

- dissymétrique. Ce sont des socs « à aile » dont les ailes sont dissymétriques. Une des ailes est beaucoup plus grande que l'autre, qui peut même être inexistante. L'usage de tels socs étant perdu aux périodes modernes son usage exact reste non expliqué. Une théorie est que cette forme aiderait à produire un labour asymétrique avec retournement partiel de la terre. Cette théorie ne convainc cependant pas la majorité des spécialistes.

Fixation

Il existe deux principaux types de fixations. Les systèmes par œil / douille ou par soie (les reilles). Ces modes de fixation, dans leurs nombreuses variantes, représentent la très grande majorité des fixations des socs d'araires. La forme et la fixation des socs dépendent des habitudes et moyens locaux. Ces variables conditionnent le travail que l'araire est capable de faire (profondeur de labour, travail en terrain dur).

- par œil ou par douille : Les socs à œil / douille sont constitués d'une plaque métallique, dont les bords sont pliés pour former l’œil fixant le soc sur l'araire.

Le repli peut se refermer complètement et former une douille.

Le repli peut se refermer tout en restant ouvert à l'extrémité, formant ainsi un œil.

Plus surprenant, mais non moins courant, le repli peut ne pas se refermer. Dans ce cas, il forme une sorte de pince venant enserrer l'extrémité du sep. Ce dispositif est souvent nommé « œil ouvert ». Des renforts (clous, rivets, bracelet métalliques etc.) peuvent renforcer la liaison soc-sep.

- par soie

Les socs des araires sont souvent fixés par une soie (tige prolongeant la lame). Ce type de soc s'appelle une reille. Parmi les manières de fixer une reille sur un araire, deux systèmes prédominent. Ce sont les reilles fixées par des bracelets et celles enfoncées dans l'une des pièces de l'araire et bloquées par un coin. Les araires chambiges se prêtent particulièrement bien à ce second type de fixation.

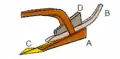

Araire à reille fixée par bracelet

Araire à reille fixée par bracelet Un des types d'araires chambiges à reille. L'age et le sep (A) sont formés d'au moins deux pièces de bois formant bloc. La reille (C) et le mancheron (B) se logent dans un évidement de l'age. Ils sont bloqués par un coin de bois (D).

Un des types d'araires chambiges à reille. L'age et le sep (A) sont formés d'au moins deux pièces de bois formant bloc. La reille (C) et le mancheron (B) se logent dans un évidement de l'age. Ils sont bloqués par un coin de bois (D).

- autres

_(14563649390).jpg.webp)

Distinction de la charrue

L'araire est considéré à tort comme l'ancêtre de la charrue. En fait, ces deux instruments aratoires ont coexisté au fil des siècles, chacun ayant ses propres spécificités. Dans l'araire, tous les éléments sont symétriques par rapport à l'axe de l'age et à la ligne de travail. L'araire effectue un travail en surface, rejetant sur les deux côtés la terre émiettée et déplacée par le soc. La charrue est pour sa part un instrument aux éléments dissymétriques : les pièces travaillantes sont situées sur le même côté de l'age. Avec la charrue, la terre est travaillée en profondeur, mais rejetée d'un seul côté. L'araire est l'instrument typique de l'assolement biennal, adapté aux sols légers et en pente du bassin méditerranéen, et ne nécessite qu’une bête de trait peu puissante (un âne). La charrue est plus adaptée aux terres lourdes des plaines du Nord, mais demande un attelage plus puissant pour être pleinement efficace (bœufs ou chevaux).

Autrement dit, l'araire permet un labour léger même superficiel, tandis que la charrue est utilisée pour les labours profonds. Dans certaines régions d'Europe aux sols caillouteux l'araire a été utilisé jusqu'au milieu du XXe siècle. Il reste courant dans plusieurs pays d'Afrique et d'Asie.

Histoire

Au début de l'agriculture, la houe à lame de pierre servait à préparer les sols (retourner et égaliser la terre, creuser des sillons), et pour l'ensemencement, il y avait le bâton à fouir, simple bâton pointu, à l'origine de la bêche, puis, par traction du soc, de l'araire.

À la domestication du bœuf en Mesopotamie correspond le passage d'une culture à la houe à celle à l'araire. L'araire primitif était monobloc (dit aussi monoxyle), tout en bois, dépourvu de soc et avait un bâti manche-sep imitant celui des instruments à main (houe, bâton à fouir). Les premiers araires étaient donc mal équilibrés à cause du bâti trop étroit avec une seule pointe en contact avec le sol. Une telle structure limitait l'airaire aux terrains peu accidentés, sans obstacles, en particulier les sols sablonneux, loameux des plaines d'inondation basses et fertiles du delta nilien et du Croissant fertile. La résistance entre le sep et l'age a été neutralisée par l'ajout d'un étançon en fibres ou en cuir, plus tard en bois, entre les deux pièces.

.jpg.webp)

Les premières mentions de l’araire remontent à la seconde moitié du IVe millénaire av. J.-C. au Sumer, où il semble qu’il faille situer son invention. À part l’araire simple (sum. apin, akk. ḫarbu), un autre type (utilisé encore dans tout le nord-ouest de l’Inde et çà et là au Proche-Orient) était muni d’un tube vertical pour laisser tomber les graines dans la raie : ce type d’araire-semoir (sum. numun-gar, akk. epinnu) est attesté en Mésopotamie depuis v. 2000 av. J.-C. L’Égypte passe à la culture à l'araire dès l'époque Naqada II (3700-3200 av. J.-C.), mais ne connaît que l’araire manche-sep ordinaire (égypt. hb.w), qui, au fil du temps, s’accompagnera d’une variante à double mancheron et à double soc. Dès 3000 av. J.-C. le soc de bronze a coiffé l’araire mésopotamien, et depuis 2300 l’Assyrie et l’Égypte connaissent le soc de fer.

L’arairage est passé de Mésopotamie en Inde avant 3300 av. J.-C. comme prouvent les traces d’un champ labouré à Kalibanghan (Rajasthan du Nord)[5]. L’araire indusien (skr. lāṅgala, tamil ñaṅkil, mots d’origine harappéenne) comporte un sep épais et distinct. C’est de l’Inde qu’il gagne la plupart des pays de l’Asie du Sud-est. Vers l’est, l’araire chambige arrive en Chine v. 3000 av. J.-C. en même temps que le blé, l’orge et le chanvre à l’époque lungshanoïde. De Chine, il gagne la Mandchourie et la Corée, puis, assez tard, le Japon.

En Europe continentale, son introduction remonte probablement à l’époque néolithique, mais l’araire ne se propage pas vraiment avant le début de l’Âge du bronze, entre 2000 et 1500 av. J.-C. Vers le sud, la diffusion de l’araire s’arrête au Sahara et à l’Éthiopie, où il a été apporté au début de notre ère par des populations venues de Yémen.

L'araire en égyptien hiéroglyphique

|

Le dernier idéogramme représente un araire schématisé avec deux mancherons.

Galerie

- Labour à l'araire

Labour d'une rizière avec un araire tiré par des bœufs en Madhya Pradesh, Inde, 2012

Labour d'une rizière avec un araire tiré par des bœufs en Madhya Pradesh, Inde, 2012.jpg.webp)

Araire en Aquitaine, 2013

Araire en Aquitaine, 2013

Notes et références

- Strange n° 210, juin 1987 (éditions Lug) , page 62 "Voyage dans l'histoire : la préhistoire; après l'age de la pierre... l'ère du métal."

- Aubineau, « Araire », Larousse Agricole, 2002.

- Grand Dictionnaire encyclopédique Larousse, t. I, art. « Araire », p. 614.

- André-G. Haudricourt et Jean Brunhes-Delamarre, L'homme et la charrue à travers le monde, Paris : Gallimard, 1955.

- Romila Thapar, Cultural Past, p.329.

Voir aussi

Bibliographie

- Jean René Trochet, Catalogue des Collections agricoles, Araires, M.N.A.T.P., Paris, 1987.

- André Marbach, Les instruments aratoires des Gaules et de Germanie Supérieure, Catalogue des pièces métalliques, British Archaeological Reports, International Séries 1236, 2004.

- André Marbach, Recherche sur les instruments aratoires et le travail du sol en Gaule Belgique, British Archaeological Reports, International Series 1235, 2004.

Articles connexes

Liens externes

- Revue archéologique du centre de la France - Essai de classement typo-technologique des araires à partir des pièces métalliques découvertes en Gaule romaine en vue de leur reconstitution

- ARCHEAM (Cercle d'histoire et d'archéologie des alpes-Maritimes) - Les araires gravés du Mont Bégo : Une approche technologique et ethnologique

- Recherches sur les instruments du labour au Moyen Âge - Bibliothèque de l'école des chartes. 1962, tome 120. - Via Persée

- L'araire dans Les mots de l'agronomie, Dictionnaire historique et critique.

.jpg.webp)