IVe millénaire av. J.-C.

Cet article présente une chronologie de la Préhistoire durant le IVe millénaire av. J.-C., de 4000 à

VIIe millénaire av. J.-C. |

VIe millénaire av. J.-C. |

Ve millénaire av. J.-C. |

IVe millénaire av. J.-C.

|

IIIe millénaire av. J.-C. |

IIe millénaire av. J.-C. |

Ier millénaire av. J.-C.

XXXVe siècle av. J.-C. | XXXIVe siècle av. J.-C. | XXXIIIe siècle av. J.-C. | XXXIIe siècle av. J.-C. | XXXIe siècle av. J.-C.

Des États, organisations politiques villageoises, émergent progressivement au cours du millénaire en Égypte, en Mésopotamie et dans le Sud-Ouest de l'Iran, qui passent sous la pression démographique, d’un habitat rural à un habitat urbain. Le développement de l’artisanat et la mise en place de réseaux d’échanges favorisent la division du travail, qui accroit la productivité. Une classe dirigeante émerge, qui contrôle les activités religieuses, organise le stockage et la redistribution des biens alimentaires, ainsi que le maintien de la sécurité et de l’ordre, grâce au prélèvement d’une partie de la production sous forme d’impôt. L’apparition de l’écriture en Égypte, en Mésopotamie et dans le Sud-Ouest de l'Iran vers la fin du millénaire marque le passage de la Préhistoire à l’Histoire dans ces régions[1].

Évènements

- Vers : Événement climatique de 5900 BP[2], sécheresse pendant plusieurs décennies, puis refroidissement climatique durable lié à la baisse de l’activité solaire entre 4200 et 2800 av. J.-C., avec un pic vers 3500 av. J.-C. Fin du Sahara vert. Refroidissement graduel de l'Atlantique Est à partir de 3100 av. J.-C.[3].

- Vers 3800-800 av. J.-C. : En Europe, le climat devient généralement plus sec et légèrement plus frais avec une chênaie mixte accompagnée de hêtres et de sapins[4].

- Vers 3700 av. J.-C. : le niveau de la mer atteint le niveau actuel (120 à 130 m au-dessus du niveau le plus bas de la glaciation de Würm). Il monte encore de un mètre et atteint son maximum vers 3500 av. J.-C., puis baisse pour revenir au niveau actuel[5].

Afrique

- Vers 3900 av. J.-C. : fin du Subpluvial néolithique (période chaude et humide de l’Holocène moyen) en Afrique tropicale. Début d’une tendance à long terme à l’aridification du Sahara[3].

- Vers 4000-3500 av. J.-C. : cultures du nord de la vallée du Nil : Maadi, Ouadi Digla, Héliopolis, Bouto[6].

- Vers 4000-1500 av. J.-C. : développement de l’agriculture et du pastoralisme attesté sur le site d'Iwo Eleru, au Nigeria[7] ; outil de pierre (grès) sans doute destiné à être attaché sur un manche pour faire une houe ; hache de pierre (sillimanite), peut-être utilisée pour des défrichements ; couteaux-faucilles de lames de calcédoine fixés sur un manche par des ligatures ou du mastic[8].

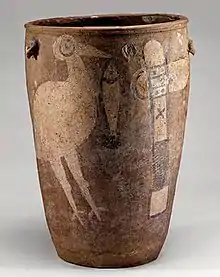

- Vers 3800-3500 av. J.-C. : culture de Nagada I ou Amratien en Haute-Égypte[6] - [9]. Un système de canaux et de digues d’irrigation aurait été mis en place dès cette époque, que suggéreraient des motifs retrouvés sur les peintures des vases[10].

- Vers 3800-3100 av. J.-C. : la culture du groupe « A » (en) en Basse-Nubie, entre la Ire et la IIe cataracte du Nil apparaît à la fin de la période de Nagada I et adopte nombre de ses traits culturels. Civilisation semi-nomade, elle est un relais des échanges égyptiens vers l’Afrique, notamment avec le Néolithique de Khartoum[11]. Le site de Khor Dahoud (vers 3500-3400 av. J.-C.), est le lieu d’échange entre l’Égypte des époques de Nagada II et III et la culture du groupe A de Basse-Nubie. 578 silos, de nombreuses jarres attestent l’intensité du commerce du vin, bière, huiles, des poteries nagadiennes contre l’ivoire, l’ébène (heben), l’encens, l’or, les peaux de félins probablement[12].

- Vers 3500-3200 av. J.-C. : culture de Nagada II ou Gerzéen en Égypte ; évolution et extension progressive des traits culturels de Nagada au nord de la vallée (culture de Maadi-Bouto)[9]. Apparition des premières cités de la vallée du Nil, bâties sur des éminences (kôms) naturelles échappant à la crue, se structurant architecturalement à l’intérieur d’enceintes (El Kab, Nekhen, Île Éléphantine, Abydos)[6]. Un célèbre couteau ouvragé d'ivoire et de silex de cette époque conservé au musée du Louvre a été découvert à Gebel el-Arak près d'Abydos[13].

- Vers 3300-3100 av. J.-C. : culture de Nagada III en Égypte ; unification des traits culturels dans la vallée du Nil et le delta. Premiers hiéroglyphes dans la tombe Uj du cimetière d'Oumm el-Qa'ab[9]. La gestion des travaux d’irrigation nécessite un pouvoir centralisé : le plus ancien témoignage est celui gravé sur la tête de massue du roi Scorpion II (dynastie 0), découverte à Nekhen, représentant le roi ouvrant un canal avec une houe[14].

- 3100-2675 av. J.-C. : période thinite en Égypte. Elle regroupe les deux premières dynasties, associées à la ville de This en Haute-Égypte[9]. La palette de Narmer témoigne de l’unification politique du pays.

Amérique

- Vers 4000 av. J.-C. : espaces agricoles irrigués par des canaux dans la vallée de Zaña au nord du Pérou[15].

- Vers 3750-3090 av. J.-C. : débuts de la céramique en Colombie (sites de San Jacinto, 3750 ± 430 av. J.-C. de Monsú, de 3350 ± 80 av. J.-C., Puerto Chacho, de 3270 av. J.-C., et Puerto Hormiga, de 3090 ± 250 av. J.-C.)[16].

- Vers 3700-1000 av. J.-C. : sambaquis (amas coquilliers) sur le littoral du Guyana et dans l'embouchure de l'Amazone ; ces pêcheurs-collecteurs fabriquent rapidement de la céramique et s’essayent peut-être à l’agriculture sur brûlis (maïs daté de 3300 av. J.-C.)[17].

- Vers 3500-1500 av. J.-C. : culture Valdivia en Équateur. Pêche, chasse, cueillette, agriculture tropicale (cotonnier, haricots, balisier, calebasses). Céramique et figurines féminines[18].

- Vers 3400-2500 av. J.-C. : complexe culturel précéramique Abejas de la vallée de Tehuacán, au Mexique. Les plantes cultivées (maïs, courge, piment, haricot) deviennent prédominantes dans l’alimentation par rapport aux plantes sauvages. Le maïs devient essentiel[19]. La chasse et la cueillette continuent à fournir une partie de l’alimentation. Villages composés de 5 à 10 maisons circulaires semi-enterrées.

- Vers 3400-1600 av. J.-C. : la découverte à Jiskairumoko, un site archéologique occupé entre 3400 et , près du lac Titicaca, de particules d'amidon retrouvées sur des outils de pierre, dont certaines appartiendraient à des pommes de terre cultivées et seraient les plus anciennes preuves de leur domestication[20].

- Vers 3300 av. J.-C. : restes de maïs (phytolithes et pollens) collectés près du lac Ayauchi en Amazonie équatorienne, au pied des Andes[21].

Asie et Pacifique

- Vers 4000-3000 av. J.-C. : première attestation de la culture du millet en Corée lors de la phase 3 de la période de la céramique Jeulmun (4740 ± 40 ans avant le présent)[22].

- Vers 4000-3500 av. J.-C. : phase Balakot de la culture pré-harappéenne de la basse vallée de l'Indus en Inde[23].

- Vers 4000-3500 av. J.-C. : phase I du site de Mundigak en Afghanistan, rattaché à l'Âge du cuivre du Baloutchistan central[24].

- Vers 3700-3100 av. J.-C. : culture de Botaï, au Kazakhstan. La domestication du cheval y est attesté vers 3500 av. J.-C.[25]. Développement de grands villages (15 ha) de huttes semi-enterrées en clayonnage et bois, bâtiments collectifs de stockage[26].

- Vers 3600-3000 av. J.-C. : phase Amri de la culture pré-harappéenne de la basse vallée de l'Indus en Inde[23].

- Vers 3500-3000 av. J.-C. : période chalcolithique de Mehrgarh IV à V au Pakistan (phase Kechi Beg). Le nombre des établissements agricoles augmente considérablement au IVe millénaire. Dans la région de Mehrgarh, on compte maintenant plusieurs sites dans un rayon de quelques kilomètres. Leur position géographique implique l’existence de canaux d’irrigation, dont des traces ont été découvertes[24]. L’industrie de la céramique progresse dans les villages du Baloutchistan et se distingue par la fabrication en série de récipients utilitaires réalisés au tour et de bonne qualité (céramique polychrome du style de Kechi Beg). À Mehrgarh, des restes de four, de complexes de magasins, ainsi que d'ateliers de lapis-lazuli, de turquoise et de cornaline, indiquent une amélioration rapide des techniques. Dans la même zone d’activités artisanales, on a trouvé un ensemble de creusets contenant des traces de cuivre, dans lesquels des lingots de 11 cm de diamètre était fondus. Les céramiques à motifs géométriques en escaliers du style de Quetta se répandent dans une grande partie du Baloutchistan à la fin du IVe millénaire et au début du IIIe millénaire av. J.-C.. Des ressemblances sont manifestes avec le style de Geoksyur, au Turkménistan méridional de la période Namazga III, ce qui témoigne de certains liens avec l’Asie centrale[27].

- Vers 3500-2500 av. J.-C. : sites néolithiques de Gopalpur et Golbai Sassan en Odisha, sur la côte orientale de l’Inde ; économie agropastorale (bovins, porc, riz, pois d'Angole), céramique[26].

- Vers 3400-2000 av. J.-C. : occupation du site proto-urbain de Sarazm dans la vallée du Zeravchan au nord-ouest du Tadjikistan, à la frontière avec l’Ouzbékistan[28]. Le site combine les traits des grandes civilisations urbaines d'Asie méridionale (architecture monumentale en brique crue, centre cultuel, ensemble palatial, quartiers d’habitations, artisans spécialisés, greniers communautaires, irrigation) et ceux propre aux nomades des steppes (métallurgie, tombes monumentales, pointes bifaciales en pierre façonnées par pression). La présence de minéraux (or, étain, argent, pierres fines) dans différents niveaux souligne le rôle de l’exploitation des ressources minérales des montagnes environnantes dans l’économie du site[26].

- Vers 3300-2350 av. J.-C. : culture d'Afanasievo en Sibérie méridionale[29].

- Vers 3200 av. J.-C. : style de peinture rupestre dit « au rayon X » en Australie (on voit apparaître les organes internes et la colonne vertébrale des personnages représentés), toujours pratiqué en Terre d'Arnhem[30].

Chine

- Vers 4000-2500 av. J.-C. : culture néolithique de Dapenkeng dans le Sud de la Chine, dans les provinces maritimes du Fujian et du Guangdong ainsi qu’à Taïwan[31]. Des populations qui semblent être venues plus tard à l’agriculture paraissent avoir pratiqué une forme primitive de jardinage. Premières migrations du littoral du Sud de la Chine vers Taïwan de populations considérées comme les ancêtres des Austronésiens.

- Vers 4000-3500 av. J.-C. : culture néolithique de Yangshao moyen, phase de Miaodigou[32], sur une grande partie de la Chine du Nord, basée sur la chasse, la culture du millet, l'élevage du chien et du porc. Les contacts commencent à se multiplier au cours du millénaire entre les grands groupes de communautés villageoises en Chine. Les échanges sont alimentés par la céramique peinte de Yangshao dans le Nord-Ouest, les pots noirs brunis caractéristiques de Longshan dans l'Est et le jade du Sud-Est.

- Vers 3500-3000 av. J.-C. : culture néolithique de Yangshao récent en Chine. Des systèmes régionaux complexes entre villages se développent et les premières différenciations sociales apparaissent. Deux types de cultures émergent : les cultures du type de Dadiwan et celles du type de Xishan[33]. Le site de Dadiwan livre trois sortes d’habitations dont un grand bâtiment communautaire de 290 m², qui devait servir de lieu d’échanges et de festivités entre les villages de la région alentour. Des vases de stockage, des bols et des récipients en céramique standardisés de tailles diverses utilisés peut être comme mesures à grain y ont été retrouvés[26]. Autour de 3000 av. J.-C., ces différentes cultures s'effondrent assez rapidement, face à un environnement climatique plus froid et sec, une surexploitation des terres et la déforestation. La population décroît[34].

_in_Zhejiang_Museum(Partial_view)2.jpg.webp)

- Vers 3300-2000 av. J.-C. : culture de Majiayao sur le cours supérieur du fleuve Jaune en Chine[35].

- Vers 3300-2200 av. J.-C. : culture de Liangzhu dans le delta inférieur du Yangzi, autour du lac Taihu, dans le Zhejiang, le Jiangsu et la région de Shanghai. Elle connaît une forte différenciation sociale et livre des tombes richement pourvues d’objets en jade (doloires, coupes, perles, cylindres cong gravés d’un motif d’homme-animal, disques bi) ou en céramique[36]. Les sites de cette culture forment des groupements. Chacun d’entre eux est organisé autour d’une place centrale occupée par un grand bâtiment public et entourée par des tombes élaborées. Au nord du groupement de Mojiaoshan se trouve le plus ancien système hydraulique complexe de Chine, composé d’une série de barrages et de digues destinés à prévenir les inondations, à la navigation et à l’irrigation. La culture de Liangzhu s’effondre à la fin du IIIe millénaire, à la suite de crises sociales internes et/ou à des catastrophes naturelles (inondations)[26].

Moyen-Orient

- Vers 4200-3600 av. J.-C. : première période d'occupation de la ville de Suse, dite période Suse I (datation au carbone 14 entre 4395-3955 av. J.-C. et 3680-3490 av. J.-C.[37]). Deux établissements, l’Acropole (7 ha) et l’Apadana (6,3 ha), fusionnent plus tard pour former la ville proprement dite (18 ha). La cité, située sur la frange nord-est de la Mésopotamie méridionale (Mésopotamie iranienne), développe dès cette époque une civilisation raffinée, rattachée à la culture d'Obeïd. On y voit s'ériger l'ancêtre des ziggourats, sous forme d'un massif funéraire autour duquel sont groupées les tombes, puis une terrasse haute (Acropole I, niveaux 22-19). Une grande terrasse de 80 mètres de côté a été construite, peut-être dès le moment de la fondation (3900 av. J.-C.) ou peu après : elle marque le début de grandes entreprises de construction qui dépassent les possibilités normales d’un village et indique que le pays est en voie d’urbanisation. Les fouilles ont fourni un assez grand nombre de sceaux ou d’empreintes de sceaux de forme encore circulaire qui présentent des affinités réelles avec les productions du Lorestan, ainsi que des scellements de portes. Il y a donc, dès cette époque, installée sur la terrasse, une gestion administrative dont on ne peut dire si elle était le fait d’un temple, mais qui marque nettement, plus tôt qu’en pays sumérien, la transformation des structures économiques caractéristiques d’une civilisation villageoise[6].

- Vers 4100-3450 av. J.-C. : période d'Uruk ancien en Basse-Mésopotamie. La région connaît une forte croissance démographique et voit la multiplication des bourgs, puis l’apparition des premières villes[38]. Première installation à Uruk (niveaux XIV-VIII). Hiérarchisation de la société à Tepe Gawra (niveaux XII-IX, vers 4100-3700 av. J.-C.)[39] - [6] : apparition d’une maison à étage à plan tripartite dominant l’ensemble de l’agglomération. On peut y reconnaître soit une maison de prestige appartenant à l’ensemble de la communauté et servant aux réunions, soit la demeure du chef de cette communauté qui pourrait avoir joué un rôle dans la redistribution ou simplement dans la régularisation des ressources alimentaires. Les techniques progressent : araire, traîneaux puis chariots à quatre roues pour le transport du grain, bateaux à voile, tour de potier, écriture[40]. La culture d’Uruk est caractérisée par sa céramique à engobe gris ou rouge faite en série et des écuelles à bords biseautés. Des sceaux-cylindres et des bulles d’argiles de formes sphériques, creuses, contenant un certain nombre de calculi apparaissent pendant la période d’Uruk moyen ; la surface externe est occupée par des déroulements de sceaux-cylindres et par des encoches qui signalent à l’extérieur le contenu de l’enveloppe. Cet objet répond à des besoins précis de gestion comptable : le ou les sceaux identifient l’expéditeur, l’enveloppe porte l’indication d’un volume de marchandises. Au point d’arrivée, il est facile de contrôler cette quantité en la confrontant avec celle portée sur la surface externe de la bulle sous forme d’encoche. En cas de contestation, en brisant la bulle, on obtient confirmation de la marchandise expédiée au départ. Les découvertes de ces bulles ont lieu de l’Iran à la Syrie en passant par la Mésopotamie[6]. Des traces d'acide tartrique (issues du vin), sont trouvées dans une amphore d'Uruk datée vers 4000 av. J.-C.[41].

- Vers 4000-3400 av. J.-C. : niveau Sialk III, en Iran[42]. Les habitants de Sialk ne semblent ni sémites, ni indo-européens (type asianique). Progrès dans l’architecture, four et tour de potier, fonte du cuivre, sceaux. Première utilisation de l’araire. Remarquable céramique typique du style de Suse.

- Vers 3800 av. J.-C. : la fonte du cuivre, nécessitant une température de 1 052 °C est attestée à Tepe Yahya, en Iran[43].

- Vers 3700 av. J.-C. : explosion démographique dans le sud de la Mésopotamie. Apparition de constructions de prestige (temples, palais ou bâtiments de la communauté ?) entre la fin de la période d'Obeïd et le début de la période d'Uruk (Tepe Gawra, Eridu, Uruk)[44]. Roue pleine et chars tirés par des bœufs ou des onagres pour le transport de marchandises sur de courtes distances. Première utilisation de la voile.

- Vers 3500–3200 av. J.-C. : occupation de Habuba Kabira, comptoir sumérien fortifié en Syrie, pour son commerce de longues distances[45]. Occupation du site voisin de Djebel Aruda.

- Vers 3400-3300 av. J.-C. : débuts de l'écriture en Mésopotamie, à Tell Brak et à Uruk, dont on trouve les traces sur des tablettes pictographiques d'argile utilisées pour les comptes commerciaux[46].

- Vers 3400-2900 av. J.-C. : niveau Sialk IV, en Iran[42].

- Vers 3400-2500 av. J.-C. : culture Kouro-Araxe dans le sud du Caucase, dans l'est de l'Anatolie et dans le nord-ouest de l'Iran, caractérisée par une céramique noire lissée à paroi interne claire et des kourganes, peut-être liée aux Hourrites et aux Urartéens[47].

- Vers 3300-2800 av. J.-C. : apparition de l’État et de l’écriture en Iran du sud-ouest, dit civilisation proto-élamite (Suse III)[48]. La Susiane paraît opérer un retournement vers l’Iran aux environs de 3100 av. J.-C. La plaine ou bas pays, avec Suse, est alors étroitement associée à la montagne (Anshan). L’art exprime clairement l’appartenance de Suse au domaine iranien : les sceaux, moins diversifiés qu’à l’époque d’Uruk, mettent en scène des animaux en mouvement ou pratiquant des activités humaines ; des statues apparaissent qui ne peuvent être confondues avec celles de Sumer. Des tablettes à l’écriture non sumérienne, très nombreuses et parfois de grand format, sont l’indice d’une gestion économique très poussée. Suse apparaît comme un centre d’échanges actifs en relations étroites avec Sialk au nord-est, Tepe Yahya au sud-est et Shahr-e Sokhteh au-delà du désert de Lut.

- 3150-2900 av. J.-C. : période de Djemdet Nasr en Mésopotamie du Sud. Expansion commerciale, développement de la sculpture en ronde bosse, apparition des Sumériens, premières cités-États : Uruk, Lagash, Umma, Larsa, Eridu)[49].

Europe

- Vers 4200-3500 av. J.-C. : culture chasséenne en France (Chassey, Bercy), en Suisse (Cortaillod) et en Italie (Lagozza), avec ses grands villages construits sur des éperons barrés, fortifiés par des fossés doublés ou non de palissades, ses campagnes organisées et ses belles poteries. La multiplication des sites indique une forte expansion démographique[51].

- Vers 4200-2000 av. J.-C. : culture de la céramique au peigne dans le Nord-Est de l'Europe, de la Vistule jusqu'en Laponie[52].

- Vers 4000 av. J.-C. : la fosse 157, un ancien silo à grain fouillé en 2012 à Bergheim (Haut-Rhin), contient des restes humains de deux hommes, deux femmes et de quatre enfants et de huit bras gauches sectionnés avec une hache de pierre qui n’appartenaient pas aux mêmes individus. Le squelette d’un des hommes a le bras gauche amputé et présente de nombreuses traces de violence sur le crâne et au thorax[53].

- Vers 4000-3800 av. J.-C. : traces présumées d'anthropophagie dans les niveaux de la culture néolithique cardiale de la grotte de Fontbrégoua, près de Salernes, dans le Var[54].

- Vers 4000-3400 av. J.-C. : culture de Bonuighinu en Sardaigne, lors de la période prénuragique[55].

- Vers 3900-3100 av. J.-C. : début du Néolithique dans les Îles Britanniques avec la céramique d'Abingdon ware (en), découverte à environ 15 km au sud d'Oxford, en Angleterre[56]. La culture d’agriculteurs et d’éleveurs de bovins de Windmill Hill, dans le Sud de l'Angleterre, datée de 3600-3000 av. J.-C., construit des enclos fossoyés pour le bétail et des tumulus allongés[57].

- Vers 3900-1600 av. J.-C. : exploitation des mines de silex de Krzemionki (en) en Pologne par les hommes de la culture des vases à entonnoir[58].

- 3807 ou 3806 av. J.-C. : construction de la Sweet Track, chaussée construite en bois dans le Somerset, en Angleterre[59].

- Vers 3800-3700 av. J.-C. : apparition dans la moitié nord du Bassin aquitain (Vendée, Charente, région d’Angoulême) de camps à fossés, doublés d’une palissade, dont les premiers appartiennent au groupe des Matignons, centré sur la basse et moyenne vallée de la Charente, suivi vers 3300 av. J.-C. par la culture de Peu-Richard en Saintonge, la culture de Véraza dans le Sud-Est du Bassin aquitain, puis par l’Artenacien au Néolithique final[60].

- Vers 3800-3200 av. J.-C. : domestication de l'olivier dans le bassin méditerranéen, notamment en Grèce[61].

- Vers 3800-2900 av. J.-C. : culture du lac de Mondsee en Haute-Autriche[62]. Cités lacustres, élevage, agriculture, tissage, céramique linéaire.

- Vers 3800-2500 av. J.-C. : début de l’exploitation des gisements de cuivre du massif du Troodos, à Chypre[63].

- Vers 3800 av. J.-C. : Apparition en Europe de villages aux plans orthogonaux (rues, pâtés de maisons). Les sites fortifiés, bien que mystérieux, semblent avoir joué plusieurs rôles successifs (réunions, foires, fêtes religieuses), comparables à ceux des mégalithes : œuvres de la communauté, ils affirment son identité et sa maîtrise du territoire. Aux tombes aux mobiliers presque uniformes succèdent des nécropoles où une minorité de défunts, les premiers « chefs », sont enterrés avec des objets de luxe (objets en or, outils de cuivre, figurines en os, découverts à Varna, en Bulgarie).

- Vers 3800 av. J.-C. :

- début de la production des haches de Langdale dans le Lake District, en Angleterre[64].

- la métallurgie du cuivre atteint les Alpes, le sud de la vallée du Rhin, l’Autriche et l’Italie du Nord, comme en témoignent les creusets trouvés dans les cultures de Michelsberg, de Pfyn (plateau suisse), d'Altheim (Basse-Bavière) et de Mondsee (Haute-Autriche)[65].

- 3783 av. J.-C. : présence attestée par la dendrochronologie des pieux du lac d'Annecy de populations à Saint-Jorioz[66]. Des palafittes sont construites sur le bord de la plupart des lacs des Alpes et du Jura (Léman, Neuchâtel, Zurich...). Ce sont des groupes d’habitations sur pilotis fichés dans un sol de craie spongieuse, couvertes de chaume et reliées à la terre ferme par un chemin sur pieux protégé par une palissade.

- Vers 3750 av. J.-C. : début de l'occupation du site néolithique de Carrowmore, dans le comté de Sligo, qui livre les plus anciennes tombes à couloir en Irlande[67].

- Vers 3700-3600 av. J.-C. : signes de tensions en Europe de l’Ouest : villages fortifiés de fossés et de palissades ou construits sur des hauteurs escarpées, traces d’incendies violents, de squelettes portant des coups (culture de Michelsberg)[68].

- Vers 3700-3200 av. J.-C. : première utilisation du tumulus funéraire de Maïkop, dans le Caucase du Nord[69]. La découverte dans les steppes du Kouban de tombes royales d’un mobilier exceptionnellement riche (art animalier) dans les kourganes (énormes buttes de 10 mètres de haut) atteste l’existence de « royautés » enrichies par le commerce du bétail et peut-être l’exploitation des mines du Caucase (culture de Maïkop).

- Vers 3700-3000 av. J.-C. : culture de Maïkop en Ciscaucasie. Deux roues en bois massif d'un chariot ont été découvertes dans le kourgane de Starokorsunskaya, dans le Kouban, au nord du Caucase, appartenant à cette culture, datées de la seconde moitié du IVe millénaire[29].

- Vers 3635–3370 av. J.-C. : un véhicule à quatre roues est représenté sur le pot de Bronocice, céramique de la culture des vases à entonnoir, en Pologne[64].

- Vers 3600-2900 av. J.-C. : culture de Baden en Europe centrale (Hongrie, sud de la Pologne, Slovaquie, nord de la Serbie, ouest de la Roumanie et est de l'Autriche), orientée vers l’élevage et la métallurgie[70].

- Vers 3600-2500 av. J.-C. : Tumulus long à mégalithes de West Kennet, dans le Wiltshire, utilisé de 3600 à 2500 av. J.-C. pour des rituels funéraires. Les restes d’au moins 46 individus ont été trouvés. Leurs squelettes sont démembrés et certains crânes ou ossements ont été déplacés ou poussés de côté[5].

- Vers 3600-2500 av. J.-C. : construction du complexe de temples mégalithique de Mnajdra sur la côte sud de Malte[71].

- Vers 3600-2200 av. J.-C. : culture Yamna ou « culture des tombes en fosse » dans la steppe pontique, entre le Danube et l'Oural[47]. L'usage de chariots à quatre roues pleines attelés de bœufs est attesté dans les tombes[72].

- Vers 3500-3400 av. J.-C. : début de l'exploitation des mines de silex de Cissbury Ring (en) dans les South Downs, dans le Sussex en Angleterre[73].

- Vers 3500-3100 av. J.-C. : deuxième vague de l’expansion des Proto-Indo-Européens, selon l’hypothèse kourgane formulée par Marija Gimbutas. Vers l’est elle aurait donné naissance à la culture de Maïkop, située au nord du Caucase. Vers l’ouest, en Bulgarie et en Roumanie méridionale, elle aurait détruit la culture de Karanovo pour lui substituer celle de Cernavodă.

- Vers 3500-2500 av. J.-C. : exploitation des mines de variscite de Can Tintorer, près de Gavà, en Catalogne, au sein de la culture catalane des « sépulcres à fosse »[74].

- Vers 3500-2500 av. J.-C. : culture Seine-Oise-Marne dans le Bassin parisien[75] (hypogée, allée couverte, outillage en silex, polissoir, os et bois de cerf, culte de la hache et de la déesse mère).

- Vers 3500-2400 av. J.-C. : culture de Los Millares, dans le Sud de l’Espagne. Construction de camps fortifiés dans les sites stratégiques (mines de cuivre, d’argent et d’or). Des contacts avec l’Afrique sont attestés par la présence de fragments d’œufs d’autruches décorés utilisés comme récipients). Le site de Los Millares est défendu par un mur de pierre à bastions, avec une série d’avant-postes sur les collines voisines. On y trouve un vaste cimetière avec des tombes collectives très riches[76]. Découverte de nombreuses représentations anthropomorphes de pierre, os ou marbre (sud de l’Espagne) et sur plaquettes de schistes gravées (Portugal)[5].

- Vers 3400-2700 av. J.-C. : culture d'Ozieri en Sardaigne[55].

- Vers 3350-3100 av. J.-C. : roue en bois monté sur un axe découverte dans les marais de Ljubljana, en Slovénie[77].

- Vers 3300-3200 av. J.-C. : époque de la vie d'Ötzi, dont la momie naturelle a été retrouvée dans les Alpes de l'Ötztal en 1991[78].

- Vers 3300-2800 av. J.-C. : culture d'Usatovo, de la Roumanie orientale au sud-ouest de l'Ukraine[29]. Elle serait le résultat de la prise de contrôle de la culture de Cucuteni-Trypillia par l’aristocratie guerrière de la culture de Sredny Stog[79].

- Vers 3300-2500 av. J.-C. : période III-A de la phase camunienne des gravures rupestres du Val Camonica, dans la province de Brescia, dans le Nord de l'Italie, correspondant à l'introduction de la métallurgie dans la région. Apparition de statues-menhirs ornées de symboles célestes, de représentations de roues, d'armes en métal, d'animaux domestiques, de métiers à tisser, de scènes de labours[80].

- Vers 3200 av. J.-C. : début de la construction de cercles (cromlech, henge) et d'alignements de mégalithes dressés dans les îles Britanniques (Castlerigg, Stenness[81]). Construction du tumulus de Newgrange dans le Comté de Meath, au nord de Dublin, en Irlande, appartenant avec Knowth et Dowth au complexe de tombes à couloir de Brú na Bóinne[82].

- Vers 3200-2800 av. J.-C. : première culture des Cyclades en mer Égée. Cycladique Ancien I (CA I) dit aussi Culture Grotta-Pelos[83].

- Vers 3100 av. J.-C. : roue à rayons en cuivre découverte dans le kourgane de Klady, dans le sud de la Russie[84].

Notes et références

- Jean-Paul Demoule, Dominique Garcia, Alain Schnapp, op. cit, p. 257.

- Murielle Meurisse-Fort, Enregistrement haute résolution des massifs dunaires : Manche, mer du Nord et Atlantique : le rôle des tempêtes, Paris, Éditions Publibook, , 306 p. (ISBN 978-2-7483-4584-1, présentation en ligne)

- Sylvain Ozainne, Un néolithique ouest-africain : cadre chrono-culturel, économique et environnemental de l'Holocène récent en pays dogon (Mali), Francfort-sur-le-Main, Africa Magna Verlag, , 259 p. (ISBN 978-3-937248-33-2, présentation en ligne)

- Marcel Otte, La protohistoire, Bruxelles/Paris, De Boeck Supérieur, , 382 p. (ISBN 978-2-8041-5923-8, présentation en ligne)

- Jean-Pierre Mohen, Pierres vives de la préhistoire : Dolmens et menhirs, Paris, Odile Jacob, , 288 p. (ISBN 978-2-7381-2307-7 et 2-7381-2307-4, présentation en ligne), p. 154.

- Jean-Claude Margueron, Le Proche-Orient et l'Égypte antiques, Hachette Éducation Technique, , 416 p. (ISBN 978-2-01-140096-3, présentation en ligne)

- Paulin J. Hountondji, L'ancien et le Nouveau. La production du savoir dans l'Afrique d’aujourd’hui, Langaa RPCIG, (ISBN 978-9956-791-15-6, présentation en ligne)

- Harper Collins atlas of archaeology, Borders Press in association with Harper CollinsPublishers, (ISBN 978-0-7230-1005-0, présentation en ligne)

- Florence Maruéjol, 100 Questions sur l’Égypte ancienne, La Boétie, , 256 p. (ISBN 978-2-36865-028-8, présentation en ligne)

- Gwenola Graff, Les peintures sur vases de Nagada I : Nagada II : nouvelle approche sémiologique de l'iconographie prédynastique, Louvain, Leuven University Press, , 429 p. (ISBN 978-90-5867-662-7, présentation en ligne)

- « Ancient Nubia: A-Group 3800–3100 BC », sur The Oriental Institute of The University of Chicago,

- (en) László Török, Between Two Worlds : The Frontier Region Between Ancient Nubia and Egypt, 3700 BC-AD 500, Leiden, BRILL, , 605 p. (ISBN 978-90-04-17197-8, présentation en ligne)

- Melinda K. Hartwig, A Companion to Ancient Egyptian Art, John Wiley & Sons, , 624 p. (ISBN 978-1-118-32509-4, présentation en ligne)

- Sophie Desplancques, L'Égypte ancienne : « Que sais-je ? » no 247, Presses Universitaires de France, (ISBN 978-2-13-073479-6, présentation en ligne)

- Jean-Paul Demoule, Dominique Garcia, Alain Schnapp, op. cit, p. 222.

- Frederick W. Lange, Wealth and Hierarchy in the Intermediate Area : A Symposium at Dumbarton Oaks, 10th and 11th October 1987, Dumbarton Oaks, , 463 p. (ISBN 978-0-88402-191-9, présentation en ligne)

- Précolombiens d’Amérique du Sud, Encyclopaedia Universalis, (ISBN 978-2-85229-758-6, présentation en ligne)

- (en) Brian M. Fagan et Chalrotte Beck, The Oxford Companion to Archeology, New York/Oxford, Oxford University Press, , 844 p. (ISBN 0-19-507618-4 et 9780195076189, présentation en ligne), « Ships and seafaring », p. 329.

- Guy Lasserre, « Du maïs sauvage au maïs cultivé : les découvertes de Tehuacan (Mexique) », Les Cahiers d'Outre-Mer, vol. 17, no 67, , p. 314-324 (présentation en ligne)

- Claudia Ursula Rumold et al., « Late Archaic–Early Formative period microbotanical evidence for potato at Jiskairumoko in the Titicaca Basin of southern Peru », Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 113, no 48, , p. 13672 (DOI 10.1073/pnas.1604265113)

- Helaine Silverman et William Isbell, Handbook of South American Archaeology, Springer Science & Business Media, , 1192 p. (ISBN 978-0-387-75228-0, présentation en ligne)

- (en) Gyoung-Ah LEE, « The Transition from Foraging to Farming in Prehistoric Korea », Current Anthropology, The University of Chicago Press, vol. 52, , p. 307-329 (lire en ligne, consulté le )

- Robin Coningham et Ruth Young, The Archaeology of South Asia : From the Indus to Asoka, c.6500 BCE–200 CE, Cambridge University Press, (ISBN 978-1-316-41898-7, présentation en ligne)

- Robin Coningham et Ruth Young, The Archaeology of South Asia : From the Indus to Asoka, c.6500 BCE–200 CE, Cambridge University Press, , 560 p. (ISBN 978-0-521-84697-4, présentation en ligne)

- (en) Emily Esterson, The Ultimate Book of Horse Bits : What They Are, What They Do, and How They Work, Skyhorse Publishing, Inc., , 176 p. (ISBN 978-1-62914-091-9 et 1-62914-091-0, présentation en ligne).

- Jean-Paul Demoule, Dominique Garcia, Alain Schnapp, Une histoire des civilisations : comment l'archéologie bouleverse nos connaissances, Paris, Éditions La Découverte, , 601 p. (ISBN 978-2-7071-8878-6, présentation en ligne), p. 199-200

- Johanna Lhuillier, Le phénomène des ” cultures à céramique modelée peinte ” en Asie centrale dans l’évolution et la transformation des sociétés de la fin de l’Âge du bronze et du début de l’Âge du fer (IIe - Ier millénaire av. J.-C.). Une synthèse comparative et régionale de la culture matérielle., Paris I, Archéologie et Préhistoire. Université Panthéon-Sorbonne, (présentation en ligne)

- (en) E. E. Kuzʹmina, The origin of the Indo-Iranians, Leiden, the Netherlands Boston, Brill, , 762 p. (ISBN 978-90-04-16054-5, présentation en ligne), p. 212

- (en) Christoph Baumer, The History of Central Asia : The Age of the Steppe Warriors, vol. 1, Londres, I.B.Tauris, , 372 p. (ISBN 978-1-78076-060-5, présentation en ligne), p. 90, 308

- Andrew Sayers, Australian Art, Oxford University Press, (présentation en ligne)

- Rochers de lettrés. Itinéraires de l'art en Chine (Paris-2012) : Les Fiches Exposition d'Universalis, Encyclopaedia Universalis, (ISBN 978-2-341-01035-1, présentation en ligne)

- John S. Major et Constance A. Cook, Ancient China : A History, Taylor & Francis, , 282 p. (ISBN 978-1-317-50366-8, présentation en ligne)

- Li Liu, Xingcan Chen, op. cit, p. 193.

- Harold M. Tanner, China : A History : From Neolithic Cultures through the Great Qing Empire, (10,000 BCE - 1799 CE), vol. 1, Hackett Publishing, , 414 p. (ISBN 978-1-60384-563-2, présentation en ligne)

- (en) Li Liu et Xingcan Chen, The archaeology of China : from the late paleolithic to the early bronze age, Cambridge, Cambridge University Press, (ISBN 978-0-521-64310-8, présentation en ligne)

- Anne P. Underhill, A Companion to Chinese Archaeology, John Wiley & Sons, , 664 p. (ISBN 978-1-118-32578-0, présentation en ligne)

- D. T. Potts, The Archaeology of Elam : Formation and Transformation of an Ancient Iranian State, Cambridge University Press, (ISBN 978-1-107-09469-7, présentation en ligne)

- Jean Margueron, Les Mésopotamiens, Editions A&J Picard, , 447 p. (ISBN 978-2-7084-0693-3, présentation en ligne)

- Christophe Nicolle, L’époque des premiers bourgs fortifiés : Pertinence de l’existence d’un processus d’urbanisation dans le Levant sud au troisième millénaire, Presses de l’Ifpo, , 135 p. (ISBN 978-2-35159-460-5, présentation en ligne)

- Georges Roux, La Mésopotamie. Essai d'histoire politique, économique et culturelle, Le Seuil, (ISBN 978-2-02-129163-6, présentation en ligne)

- Jean-Paul Lacroix, Bois de Tonnellerie : de la forêt à la vigne et au vin, Paris, Le gerfaut, 148 p. (ISBN 978-2-914644-85-3, présentation en ligne)

- Paul Sillitoe, Sustainable Development : An Appraisal from the Gulf Region, Berghahn Books, (ISBN 978-1-78238-372-7, présentation en ligne)

- Corinne Julien, Histoire de l'humanité : 3000 à 700 av. J.-C., UNESCO, , 1402 p. (ISBN 978-92-3-202811-2, présentation en ligne)

- Christophe Nicolle, L’époque des premiers bourgs fortifiés : Pertinence de l’existence d’un processus d’urbanisation dans le Levant sud au troisième millénaire, volume 156 de Bibliothèque archéologique et historique, ISSN 0768-2506, Presses de l’Ifpo, , 135 p. (ISBN 978-2-912738-04-2, présentation en ligne)

- Petr Charvát, The Birth of the State : Ancient Egypt, Mesopotamia, India and China, Karolinum Press, , 358 p. (ISBN 978-80-246-2214-9, présentation en ligne)

- Jean-Jacques Glassner, The Invention of Cuneiform : Writing in Sumer, JHU Press, , 266 p. (ISBN 978-0-8018-7389-8, présentation en ligne)

- (en) J. P. Mallory et Douglas Q. Adams, Encyclopedia of Indo-European culture, Taylor & Francis, , 829 p. (ISBN 978-1-884964-98-5, présentation en ligne), p. 651

- Hugo Naccaro, Le phénomène Proto-Élamite et la construction archéologique de la révolution proto-urbaine en Iran du Sud-Ouest, Éditions de la Sorbonne, (présentation en ligne)

- Georges Roux, La Mésopotamie, Seuil, , 473 p. (ISBN 978-2-02-008632-5, présentation en ligne)

- « Evolution Homo sapiens - Homme moderne », sur Hominides.com,

- Marcel Otte, op. cit, p. 120.

- (en) John G. Kelcey, Vertebrates and Invertebrates of European Cities : Selected Non-Avian Fauna, New York, Springer, (ISBN 978-1-4939-1698-6, présentation en ligne)

- « ANTEA-Archéologie, Bergheim "Saulager" »,

- Yvonne Rebeyrol, Lucy et les siens : Chroniques préhistoriques, La Découverte, , 336 p. (ISBN 978-2-7071-5579-5, présentation en ligne), p. 217

- Sergio Atzeni, Preistoria e Storia di Sardegna, vol. 1, Youcanprint, (ISBN 978-88-911-5292-3, présentation en ligne)

- Barry Cunliffe, Professor of European Archaeology Barry Cunliffe, Wessex to 1000 AD, Routledge, , 406 p. (ISBN 978-1-317-87161-3, présentation en ligne)

- Timothy Darvill, Concise Oxford Dictionary of Archaeology, OUP Oxford, , 560 p. (ISBN 978-0-19-157904-2, présentation en ligne)

- Worlds Together, Worlds Apart, A History of the World, From the Beginnings of Humankind to the Present, Cram101 Textbook Reviews, (ISBN 978-1-4970-3500-3, présentation en ligne)

- Vicki Cummings, The Neolithic of Britain and Ireland, Taylor & Francis, , 296 p. (ISBN 978-1-317-51427-5, présentation en ligne)

- (en) Marie-Hélène Dias-Meirinho, Les industries lithiques taillées des IVe et IIIe millénaires en Europe occidentale : colloque international, Toulouse 7-9 avril 2005, Oxford, John and Erica Hedges Limited,, , 353 p. (ISBN 978-1-4073-0240-9, présentation en ligne)

- Gilbert Benhayoun et Yvette Lazzeri, L'olivier en Méditerranée, du symbole à l'économie, Paris, Harmattan, , 137 p. (ISBN 978-2-296-03635-2, présentation en ligne)

- (en) Magdalena S. Midgley et Jeff Sanders, Lake Dwellings After Robert Munro : Proceedings from the Munro International Seminar : the Lake Dwellings of Europe, 22nd and 23rd October 2010, University of Edinburgh, Leiden, Sidestone Press, (ISBN 978-90-8890-092-1, présentation en ligne)

- Nigel Wilson, Encyclopedia of Ancient Greece, Routledge, , 832 p. (ISBN 978-1-136-78800-0, présentation en ligne)

- Jim Grant, Sam Gorin et Neil Fleming, The Archaeology Coursebook : An Introduction to Themes, Sites, Methods and Skills, Routledge, , 658 p. (ISBN 978-1-317-54111-0, présentation en ligne)

- Francesco Menotti, Living on the Lake in Prehistoric Europe : 150 Years of Lake-Dwelling Research=, Routledge, , 304 p. (ISBN 978-1-134-37181-5, présentation en ligne)

- Raymond Castel et Élisabeth André, Le lac du Bourget : 50 ans de recherches archéologiques, 5000 ans d'histoire, La Fontaine de Siloë, , 255 p. (ISBN 978-2-84206-241-5, présentation en ligne)

- (en) Robert Hensey, First Light : The Origins of Newgrange, Havertown, PA, Oxbow Books, , 194 p. (ISBN 978-1-78297-951-7, présentation en ligne)

- (en) Tony Pollard et Iain Banks, Journal of Conflict Archaeology. War and Sacrifice, vol. 2, Leiden, BRILL, , 224 p. (ISBN 978-90-04-15458-2, présentation en ligne)

- (en) David W. Anthony, The Horse, the Wheel, and Language : How Bronze-Age Riders from the Eurasian Steppes Shaped the Modern World, Princeton University Press, , 568 p. (ISBN 978-1-4008-3110-4, présentation en ligne)

- Sue Colledge et James Conolly, The Origins and Spread of Domestic Plants in Southwest Asia and Europe, Routledge, , 462 p. (ISBN 978-1-315-41760-8, présentation en ligne)

- Skyscapes : The Role and Importance of the Sky in Archaeology, (ISBN 978-1-78297-843-5, présentation en ligne)

- Jean-Paul Demoule, Les dix millénaires oubliés qui ont fait l'Histoire, Fayard, , 320 p. (ISBN 978-2-213-67923-5, présentation en ligne)

- Rodney Castleden, Neolithic Britain : New Stone Age sites of England, Scotland and Wales, Routledge, , 460 p. (ISBN 978-1-317-60665-9, présentation en ligne)

- Consuelo Maqueda Abreu, Emilio de Diego, Atlas histórico de España, vol. 1, Ediciones AKAL, , 248 p. (ISBN 978-84-7090-349-6, présentation en ligne)

- Marcel Otte, op. cit, p. 125

- Marcel Otte, op. cit, p. 135.

- S N Jha, A Text of Automobile Technology : For Class 9, Goyal Brothers Prakashan, (présentation en ligne)

- Jean Guilaine, La Seconde Naissance de l’Homme : Le Néolithique, Odile Jacob, , 208 p. (ISBN 978-2-7381-6719-4, présentation en ligne)

- Jean-Paul Demoule, Mais où sont passés les Indo-Européens ? Le mythe d'origine de l'Occident, Le Seuil, , 752 p. (ISBN 978-2-02-121231-0, présentation en ligne)

- Emmanuel Anati, « The Way of Life Recorded in the Rock Art of Valcamonica », sur Underslös museum

- Aubrey Burl, The Stone Circles of Britain, Ireland, and Brittany=, Yale University Press, , 462 p. (ISBN 978-0-300-08347-7, présentation en ligne)

- Robin Melrose, Religion in Britain from the Megaliths to Arthur : An Archaeological and Mythological Exploration, McFarland, , 284 p. (ISBN 978-1-4766-2426-6, présentation en ligne)

- Les Inventaires d'Universalis. La Grèce, vol. 3, Encyclopaedia Universalis, (ISBN 978-2-85229-134-8, présentation en ligne)

- (en) Alexander Basilevsky, Early Ukraine : a military and social history to the mid-19th century, Jefferson, North Carolina, McFarland, (ISBN 978-0-7864-9714-0, présentation en ligne)