Culture de Yangshao

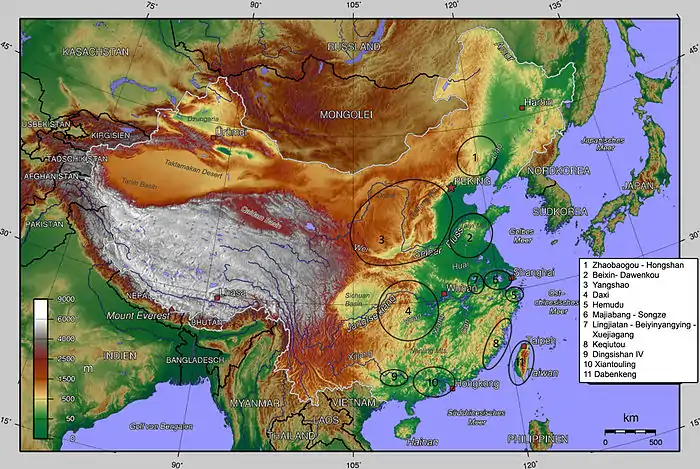

Par culture de Yangshao (chinois : 仰韶文化 ; pinyin : Yǎngsháo wénhuà) on désigne des cultures du Néolithique moyen chinois (4500 à 3000 av. J.-C.) dans la région du fleuve Jaune, dans le Nord de la Chine, qui se caractérisent par leur céramique de qualité aux formes nombreuses[N 2]. Certaines céramiques Yangshao sont peintes avec des motifs figuratifs stylisés ou avec des motifs géométriques, peut-être symboliques. Ces cultures ont été précédées par plusieurs cultures du Néolithique ancien entre 5500 et 4500, que l'on nomme « pré-Yangshao », dans un environnement de chasseurs-cueilleurs[N 3]. Les premiers indices de néolithisation dans la région remontant vers 7000 av. J.-C.

Historique des découvertes, localisation, périodisation, cultures

En 1921[1], l'archéologue suédois Johan Gunnar Andersson a conduit les fouilles d'un site près du village de Yangshao, au Nord du Henan, non loin du fleuve Jaune. Le nom du village a donné son nom à la période qui a progressivement, au XXe siècle, trouvé ses limites historiques, géographiques et culturelles. Le concept de « culture néolithique » s'est précisé dans le même temps et la zone géographique concernée à cette époque n'a cessé de se reconfigurer au fil des découvertes. Les multiples « cultures » locales plus ou moins « proches » de ce premier site ayant été intégrées ou distinguées de la culture Yangshao. Ce moment est considéré comme le début de l'archéologie moderne en Chine. Depuis, un millier de sites de la culture Yangshao ont été mis au jour, du Liaoning au Gansu. Aujourd'hui de nombreux chercheurs chinois, souvent enseignants aux États-Unis, tentent d'effectuer la synthèse des aspirations nationales, avec la constitution d'une histoire nationale, et de certaines démarches scientifiques américaines[N 4].

Les premières recherches sur cette culture ont donc commencé, avec Andersson, dans la région Nord-Ouest du Henan dès 1921 sur le site homonyme de Yangshao cun (Mianchi) [2]. Datant du Néolithique récent vers le IIIe millénaire, elle était dans les années 1970 considérée comme s'étant progressivement étendue vers l'Ouest, jusqu'à la province du Gansu. La découverte en 1977 de la culture de Peiligang sur le site de Peiligang (Xinzheng), a donné à la culture de Yangshao une Préhistoire qui plongeait dans un Néolithique bien plus ancien (6500-5000 av. J.-C.), au centre du Henan [3]. « L'archéologue chinois Kwang-chih Chang a longtemps pensé que le berceau initial du Néolithique chinois se trouvait dans le bassin du fleuve Jaune, lieu d'éclosion de la brillante culture de Yangshao avec notamment, le site emblématique de Banpo » [4]. Aujourd'hui cette conception est abandonnée devant la multiplication considérable des fouilles dispersées sur la presque totalité du territoire du monde chinois et avec des méthodes plus scientifiques et une ouverture des archéologues de la République Populaire vers leurs collègues du monde entier.

C'est la culture néolithique chinoise la plus étendue, dans l'état actuel[N 5] de nos connaissances. On en trouve de multiples formes dans les provinces du Henan, du Shanxi, du Shaanxi, du Hebei, du Gansu, du Qinghai, du Liaoning, du Hubei ainsi qu'en Mongolie-Intérieure[5]. Selon une approche plus restrictive[6] les sites identifiables par des traits typiquement Yangshao sont situés au Shaanxi, au Shanxi et au Henan, avec une zone centrale dans la zone frontière de ces trois provinces.

La culture de Yangshao correspond à plusieurs phases des cultures néolithiques sur le cours moyen du fleuve Jaune.

1 La période du premier Néolithique dans cette région comporte trois phases[8]:

- 7000-5500 av. J.-C. : premières traces de néolithisation partielle[N 6]

- 5500-4500 : « pré-Yangshao » : cultures de Laoguantai[9] à l'Ouest (trouve son prolongement dans la culture de Banpo), et de Cishan-Peiligang à l'Est, (trouvent leur prolongement dans la culture de Hongang I)

- 4500-4000 (ou v. 5000-4000): « Yangshao ancien » : cultures de Banpo à l'Ouest (environs de Xi'an), et de Hongang I à l'Est (environs d'Anyang). Ce qui inclut les sites de Jiangzhai (Lintong), Banpo (Xi'an), Beishouling (Baoji) et Dadiwan (Qin'an) [10].

Parlant de la culture de Yangshao ancien cette période, ou cette phase, est aussi nommée « phase Banpo »[11], avec des habitats dispersés de taille moyenne, 5-6 ha. Le site de Jiangzhai étant un exemple type, sur une surface de 5 ha. dans la phase correspondant au Yangshao ancien.

2 Le Néolithique tardif dans cette région appartient au groupe de cultures de Yangshao :

- 4000-3500 : « Yangshao moyen » : culture de Miaodigou[N 7], dans la partie Ouest. Cette période est aussi nommée « phase Miaodigou » correspondant à une expansion des installations de bien plus grande taille , 40-90 ha.. Cette culture de Miaodigou est distincte de celle appelée « Miaodigou II » qui correspond à la phase ancienne de la culture de Longshan du Henan.

- 3300-3000 : L'après Miaodigou. Un changement radical se produit[12], avec un net déclin en termes d'effectifs de population et avec la transformation sinon l'effondrement de la hiérarchisation sociale [(en): social complexity]. Dans la zone centrale cependant, des villages continuent d'avoir un rôle au sein du système hiérarchique régional. Le cas du site de Xiwangcun, dans le xian de Ruicheng, Shanxi, témoigne de cette transition. Sa poterie présente dès lors de simples symboles séparés qui remplacent les dessins complexes précédents. La céramique grise prédomine. Ce qui s'accompagne, sur le site de Zhudingyuan, ville de Lingbao au Henan, d'un déclin dans le nombre de villages et dans les effectifs de leur population.

- 3500-3000 : « Yangshao récent » (ou « tardif) » : avec deux types de cultures. Les cultures du type de Dadiwan, plus à l'ouest encore, sur la rivière Wei : et qui sont des centres régionaux (Dadiwan ayant atteint la taille de 50 ha., Xipo étant un autre centre de ce type de 40 ha.). Par ailleurs on trouve aussi des cités conflictuelles, dans la région de Zhengzhou : le site de Xishan en étant un exemple de 25 ha.

Le site de Dahecun, dans l'Est de la région, présente une séquence complète depuis le pré-Yangshao jusqu'à la culture de Longshan: on parle de « Yangshao récent » pour Dahecun Yangshao phase III, et dire ainsi qu'il s'agit d'une culture du Yangshao tardif.

Les cultures Pré-Yangshao ont cohabité, entre autres, avec la culture de Hemudu (5000-4500) au Sud-Est (autour de Hangzhou, Zhejiang). Les cultures regroupées sous le nom de Yangshao ont cohabité, entre autres, avec la culture de Dawenkou (4300-2400 [13]) vers l'embouchure du fleuve Jaune, la culture de Hongshan (4700-2900) au Nord-Est et celle de Daxi (4500-3000) sur le moyen fleuve Bleu.

D'autres cultures leur ont succédé : Majiayao (3000-2700) à l'Ouest au Gansu, au Qinghai et au Ningxia et la culture de Longshan (3000-2000) du centre de la vallée du fleuve Jaune jusqu'à la mer de Chine orientale.

Culture matérielle

Habitat

- Dans le Yangshao ancien, à Banpo, les habitations sont formées de constructions semi-enterrées, rondes ou rectangulaires, en argile sur des armatures en bois pour les fondations et recouvertes de pisé dans la partie supérieure du mur. D'environ 3 × 5 m, ces maisons possédaient probablement un toit de branchages et de feuillages ou de chaume[14], maintenu par des poteaux droits ou en faisceaux. Chaque habitation possédait un four ou un foyer utilisé pour la cuisine et le chauffage, situé au centre. Les habitants disposaient de nombreuses fosses de stockage[15] ou silos enterrés.

- La fouille très étendue du village de Jiangzhai (20 km à l'Est de Xi'an) a révélé[6] un site occupé sur cinq périodes réparties sur toute la durée de la culture de Yangshao, la dernière étant contemporaine de la période de Longshan. La première période, correspondant au Yangshao ancien, est la mieux préservée. Elle présente un établissement sur 200 000 m2 totalement entouré d'un talus circulaire, avec plusieurs cimetières situés à l'extérieur. Cinq groupes de maisons forment la structure du village. Chaque groupe est composé d'une maison principale, de plusieurs petites maisons et de nombreux silos enterrés, un ou quelques fours, parfois aussi des tombes d'enfants. La plupart des maisons sont en partie souterraines, le sol de l'habitation étant au-dessous du niveau de l'aire extérieure.

- Dans le Yangshao moyen, phase Miaodigou, le site de Xipo[16] (Zhudingyuan area, Lingbao City, Ouest Henan) a une bien plus nombreuse population à l'intérieur de ses 40 ha. Il est toujours entouré de talus et de douves, mais le centre rassemble un groupe de bâtiments, de taille moyenne ou grande, qui ont été construits, sur la durée, sur plusieurs couches de fondation en terre battue. Chaque habitation possédant une entrée longue et étroite, certaines ayant été enduites au sol de pigment rouge cinabre. Le rouge de cinabre trouvé parfois sous forme de grains non encore broyés était utilisé aussi pour des cérémonies funéraires. Des rituels festifs étaient célébrés à proximité des habitations de taille moyenne où l'on a découvert de nombreux reste de porcs d'élevage. Les habitants de ces maisons devaient être en compétition pour le prestige et le statut, et constituer une élite en train de se sélectionner [N 10]. La grande maison (204 m2), dont la réalisation n'avait pu se faire sans la participation de plusieurs villages, était probablement réservée à des assemblées et à des cérémonies ou des rites. Dans le cimetière les tombes ont toutes la même forme mais pas la même taille ni les mêmes dépôts funéraires, mais la taille n'infère pas systématiquement sur son contenu. Deux types de jades, les haches yue et les anneaux huan peuvent appartenir éventuellement à des tombes d'enfant, de femme ou d'homme, et c'est un enfant qui a reçu le plus grand nombre de jades. Cela dit la taille de la tombe correspond, en général, à la richesse du dépôt.

- Dans le Yangshao tardif, le site de Dadiwan [17] s'est étendu sur 50 ha dans la vallée de la rivière Wei, un affluent du fleuve Jaune. Mais ce site était déjà occupé vers 5800. Les habitations de taille moyenne et petite sont apparemment groupées en plusieurs ensembles. On y trouve aussi trois grandes maisons au centre, munies de plusieurs pièces (290 m2) et de dépendances, le tout précédé d'une structure couverte ouvrant sur une grande place. Dans un des grands bâtiments contenant des urnes de stockage les villageois disposaient de récipients gradués. Un grand foyer (D. 2,50 m) laisse supposer que ce bâtiment servait à des fêtes régionales qui donnaient lieu à une forme de redistribution. Les sociétés étaient probablement intégrées à un niveau régional, et ce village y avait un rôle central.

- Dans la région de Zhengzhou, au Henan, le site de Xishan[18] (25 ha.) fait partie d'un ensemble de villages de même type, équidistants, mais qui, au lieu d'être dans un processus d'intégration régionale, sont au contraire dans une rivalité agressive. La violence a laissé des traces dans ce village. Plusieurs fosses contenaient des restes humains en posture de strangulation. Les villageois possédaient des céramiques d'origine lointaine, provenant de la culture de Dawenkou au Shandong et de la culture Qijialing au Hubei. S'agirait-il d'indices de migration ? Le village était enclos par un talus de terre damée.

- Au cours de la période qui suit celle de Miaodigou, la période Xiwangcun (et le type Xiwangcun de céramique), on assiste à un déclin généralisé par endroits tandis que d'autres continuent de prospérer. Par exemple, sur la région [(en) : area] de Zhudingyuan (où se trouve le site précédemment évoqué de Xipo) cité de Lingbao, Ouest Henan, on note un net déclin en nombre d'installations (de 19 à 8) et en termes de taille (de 190 à 60 ha.) [12]. Tandis que d'autres centres prospéraient, comme Yangguanzhai au Shaanxi.

Céramique

Les céramiques sont les témoins les plus nombreux, les mieux conservés de la culture matérielle des populations néolithiques.

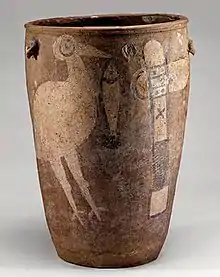

L'analyse des styles de céramique a aidé la distinction des cultures. Les poteries de culture Yangshao ont de nombreuses nuances, la couleur de la terre cuite pouvant être beige, chamois ou rouge (parfois avec un engobe rouge), sur laquelle des motifs en noir ou en brun sombre ont été dessinés. Ces motifs, à Banpo, sont caractérisés par des visages ou des poissons. Le procédé décoratif typique de Miaodigou offre l'association de divers motifs, en aplats aux courbes amples, qui produisent un double effet tapissant de fleurs confondues. Ailleurs des jeux de formes libres dans une large bande peinte au-dessus de la ployure de la panse montrent un dynamisme fondé sur des formes ponctuées et des lignes obliques qui courent tout autour. Quelques pièces exceptionnelles offrent de rares motifs figuratifs disposés en frise et à la stylisation prononcée. C'est le cas d'une urne funéraire, sépulture secondaire : les ossements, d'enfants ou d'adultes, étaient réunis dans ces urnes peintes de figures d'animaux, d'hommes et femmes, de sexes, du soleil et de la lune, de haches. L'une d'elles comporte un ensemble figuratif unique : une cigogne tient en son bec un poisson, une grande hache se dresse à son côté : mais rien ne prouve qu'il s'agisse d'indices de guerre, cette société ne montre aucun signe de différenciation sociale dans les urnes de son cimetière[19]. Dans la phase finale de Yangshao, à Dahecun (v. 3300-3000), on trouve de nombreux motifs non figuratifs jouant avec des surfaces aux courbes tendues, en aplats blanc, noir et rouge, ainsi que des lignes obliques qui créent une dynamique caractéristique. Les formes utilitaires comportent, entre autres, des bols, des jarres (à col étroit et sans épaules), des cruches et des urnes.

Les céramiques étaient bien cuites, vers 900°. Montées au colombin, elles étaient ensuite tournées sur un tour lent pour les plus petites pièces à la fin de la période.

Agriculture

Ce qui caractérise cette époque c'est que sous un climat favorable l'agriculture, surtout le millet des oiseaux et le millet commun (Panicum miliaceum ), est devenue une source importante d'alimentation entrainant un accroissement significatif de la population et des villages de taille plus importante qu'auparavant. La pression croissante de cette population sur les terres les plus riches a amené à leur dispersion sur des régions plus marginales entrainant de nouveaux assemblages de populations néolithiques [21]. Si la culture pré-Yangshao s'était plutôt située sur des piedmonts, l'aire de culture Yangshao se développe dans les plaines[22].

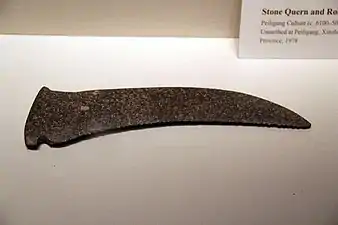

La culture du riz était déjà pratiquée à l'époque pré-Yangshao[N 12] : on a retrouvé du riz domestique à Jiahu, dans la culture de Peiligang [23], avec des sites couvrant, en général, une surface de 30 ha. entourés de fossés et disposant de structures de stockage communes. Les moissons qui s'effectuaient avec des lames soigneusement façonnées à l'époque pré-Yangshao sont effectuées ensuite avec des couteaux de céramique ou de pierre. Les meules ont été utilisées pour la réduction des glands en farine pendant la période pré-Yangshao. Ces meules ont progressivement disparu au Néolithique moyen, en particulier dans la culture Yangshao, sauf dans certaines régions montagneuses où cette stratégie de subsistance s'est encore poursuivie.

Les hommes de Yangshao disposaient de textiles et de vanneries dont on a conservé les empreintes précises sur le fond de certaines poteries. Ils cultivaient le millet, ainsi que le chou chinois, pe-tsaï, avec un outillage en pierre. Ils élevaient des porcs et des chiens, mais la chasse continuait à jouer un rôle prépondérant.

Culture

Société

La société s'est complexifiée, avec des habitats fortifiés et la circulation de produits d'exception comme le jade[24].

- Phase de Banpo : Dans le cadre de l'étude du village de Jiangzhai [6] une proposition d'interprétation, par des archéologues chinois, a fait de ce village un exemple de société matrilinéaire : les cinq groupes de maisons correspondraient à cinq clans. Les maisons principales correspondraient aux familles et les petites (qui comportent aussi les éléments de base d'une habitation) aux foyers des filles et de leurs maris, membres des clans voisins. La population totale du village, dans la première période du village (phase de Banpo) étant de 500 habitants environ. Cette interprétation a été l'objet de discussions, et même en Chine : les anthropologues ayant montré que les sociétés matrilinéaires sont pour le moins rares, dans le monde. Et aujourd'hui, bien que cette idée fasse de nouveau surface, la majorité des archéologues chinois ne la considèrent plus comme indiscutable. On a ainsi pu réinterpréter la répartition des constructions : celles de taille moyenne et les petites auraient pu être des lieux privés, tandis que les plus grandes auraient pu être des sortes de maisons communes. Cette distribution laisse entrevoir une société encore égalitaire[N 13].

- Dans le village de Jiangzhai[25] l'inhumation est collective et correspondrait à des lignages. Les dépôts funéraires étant à peu près semblables on en a déduit que la société restait relativement égalitaire. Mais les femmes adultes et âgées sont exclues de ces inhumations collectives car étant mariées elles viennent d'autres communautés : ce serait là la première manifestation d'une différenciation au sein d'une société encore « égalitaire ». Les enfants sont inhumés dans des jarres, à proximité des habitations. Sur la base d'une analyse des habitats, on a pu en déduire [26] une société segmentée (la famille nucléaire, la maisonnée, les groupes de maisonnées (lignages ou clans) et la communauté villageoise, une distribution typique d'une société tribale.

- Phase Yangshao final : le cas du village de Xipo dans l'Ouest du Henan [6], situé dans une région montrant une forte concentration d'installations avec 35 villages dans un rayon de 350 km2. On y a trouvé plusieurs maisons de grande taille, l'une d'elles de 16 x 15 m. Ceci allait avec quelques tombes de très grande taille et avec un riche mobilier. Ces tombes qui ont nécessité un gros investissement[27] seraient les témoins des premières différenciations sociales. Il semblerait dans l'état actuel des recherches que les petits villages aient été plus ou moins assujettis aux plus importants et que l'on ait commencé à entrer dans une forme de société de « chefferies »[N 14]. On voit aussi apparaitre des zones de rivalités entre petites communautés et des affrontements guerriers.

Religion

Certaines découvertes archéologiques ont laissé supposer la présence de chamanisme, ou son équivalent. À Puyang a été mise au jour une tombe dans laquelle un homme était placé entre deux représentations d'animaux, un dragon chinois (?), à sa gauche, et un tigre, à sa droite, réalisées avec des coquillages[28]. Dans le Baopuzi, ouvrage du troisième siècle de notre ère, il est écrit que les prêtres taoïstes emploient des tigres, des dragons ou des cerfs pour effectuer leurs voyages au ciel, où ils sont censés rencontrer des dieux et des ancêtres. Ces « voyages extatiques » auraient une origine chamanique. Mais l'écart très grand entre les dates des réalisations et les textes ne permettent pas d'en tirer une relation étroite.

Climat et faune

La Chine bénéficiait, entre 6000 et 3000 (du Pré-Yangshao au Yangshao final), d'un climat de 2 à 3 degrés plus chaud et il était plus humide que maintenant [29]. Des forêts de bambous permettaient aux pandas géants de vivre en Chine du Nord. Outre les tigres, les ours noirs et les léopards, les arrière-pays de montagnes et de forêts abritaient des rhinocéros, des éléphants, des macaques, des chacals et des paons, animaux qu'il faut maintenant chercher dans la vallée du Yangzi Jiang. Cette dernière comprenait alors des mangroves.

La phase Banpo (Yangshao ancien, 4500-4000) se situe au moment de l'optimum climatique postglaciaire de Chine du Nord[30].

La fin de cette période est marquée par un épisode d'oscillations climatiques intenses qui ont précédé l'apparition de climat plus froid vers le IIIe millénaire. Ce qui a eu un impact très net sur ces populations avant que n'apparaisse la culture de Longshan[31].

Documentation iconographique : quelques témoins de cultures pré-Yangshao et Yangshao

- Note : Les sites mentionnés ont eu une période de développement intense, ce qui justifie leur mention lors d'une phase de la culture de Yangshao. Mais chaque site a eu aussi plusieurs périodes, avant ou après cette période de développement.

Pré-Yangshao : cultures de Cishan-Peiligang...

Faucille dentée de pierre polie et retaillée pouvant se fixer sur un manche. Culture de Peiligang, Jiaxian, Henan. Musée national de Chine, Pékin

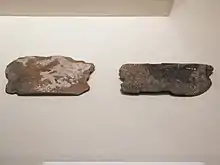

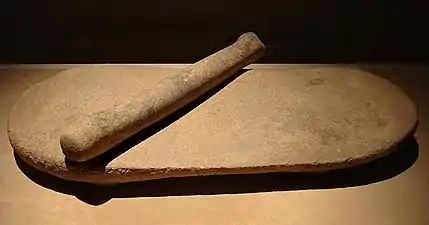

Faucille dentée de pierre polie et retaillée pouvant se fixer sur un manche. Culture de Peiligang, Jiaxian, Henan. Musée national de Chine, Pékin Meule sur 4 pieds et son rouleau broyeur[N 15]. Grès jaune. Culture de Peiligang, Xinzheng, Henan. Musée national de Chine, Pékin

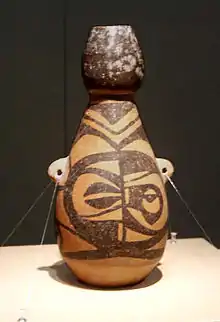

Meule sur 4 pieds et son rouleau broyeur[N 15]. Grès jaune. Culture de Peiligang, Xinzheng, Henan. Musée national de Chine, Pékin Bouteille de type hu, à deux oreilles verticales perforées pour la corde. Culture de Peiligang. Terre cuite rouge à pâte fine lissée. Shanghai Museum

Bouteille de type hu, à deux oreilles verticales perforées pour la corde. Culture de Peiligang. Terre cuite rouge à pâte fine lissée. Shanghai Museum Tripode type ding, décor de tenons en relief. Terre cuite, traces de suie. H. 21,6 cm. Culture de Peiligang. Musée Provincial du Henan, Zhengzhou [32]

Tripode type ding, décor de tenons en relief. Terre cuite, traces de suie. H. 21,6 cm. Culture de Peiligang. Musée Provincial du Henan, Zhengzhou [32] Bol tripode. Terre cuite lissée et lustrée. Culture de Cishan. Hebei. Musée national de Chine

Bol tripode. Terre cuite lissée et lustrée. Culture de Cishan. Hebei. Musée national de Chine Chaudron sur ses supports. Terre cuite à décor géométrique. Culture de Cishan. Hebei. Musée national de Chine

Chaudron sur ses supports. Terre cuite à décor géométrique. Culture de Cishan. Hebei. Musée national de Chine

Yangshao ancien (v. 5000-4000) : sites de Jiangzhai, Banpo, Beishouling (à Baoji), Dadiwan et le cimetière de Yuanjunmiao

Pot à eau [N 16]. Terre cuite peinte H. 15,6 , L 24,8 cm. Site de Beishouling: en 2012, la plus ancienne culture à céramique peinte en Chine. Baoji, Shaanxi. Musée national de Chine

Pot à eau [N 16]. Terre cuite peinte H. 15,6 , L 24,8 cm. Site de Beishouling: en 2012, la plus ancienne culture à céramique peinte en Chine. Baoji, Shaanxi. Musée national de Chine

Bouteille en forme d'amphore à décor cordé[N 17]. Shaanxi, site de Banpo. Yangshao, v. 4800. Terre cuite rosée, montée au colombin. Musée Guimet

Bouteille en forme d'amphore à décor cordé[N 17]. Shaanxi, site de Banpo. Yangshao, v. 4800. Terre cuite rosée, montée au colombin. Musée Guimet

Bouteille aux motifs abstraits. Gansu, Henan ou Shaanxi. Phase Banpo. Terre cuite peinte en noir, H. 50 cm. env. Museum Rietberg, Zurich

Bouteille aux motifs abstraits. Gansu, Henan ou Shaanxi. Phase Banpo. Terre cuite peinte en noir, H. 50 cm. env. Museum Rietberg, Zurich Bassin de type pen. Terre cuite chamois peinte à l’engobe sombre, D. 40 cm. « Masques » et poissons. Culture de Banpo, Site de Banpo, Shaanxi, v. 4500. Musée national de Chine

Bassin de type pen. Terre cuite chamois peinte à l’engobe sombre, D. 40 cm. « Masques » et poissons. Culture de Banpo, Site de Banpo, Shaanxi, v. 4500. Musée national de Chine Bassin de type pen. Terre cuite beige clair à décor peint en forme de poissons. H. 17 cm. Culture de Banpo. Site de Banpo, Shaanxi. Musée national de Chine

Bassin de type pen. Terre cuite beige clair à décor peint en forme de poissons. H. 17 cm. Culture de Banpo. Site de Banpo, Shaanxi. Musée national de Chine

Yangshao moyen (v. 4000-3500), phase de Miaodigou, sites de Yancun (centre et ouest Henan), Xipo (Ouest Henan), Dahecun (Luoyang-Zhengzhou)...

Grand bassin de type pen. Terre cuite rouge décor peint en noir. Culture de Miaodigou, v. 4000. Musée Provincial du Shanxi, Taiyuan

Grand bassin de type pen. Terre cuite rouge décor peint en noir. Culture de Miaodigou, v. 4000. Musée Provincial du Shanxi, Taiyuan Bassin en terre cuite peinte décor de triangles courbes, produisant un effet de feuilles et fleurs, H 12 cm, D 20 cm. Miaodigou. Musée national de Chine[33]

Bassin en terre cuite peinte décor de triangles courbes, produisant un effet de feuilles et fleurs, H 12 cm, D 20 cm. Miaodigou. Musée national de Chine[33] Urne funéraire peinte[34]: cigogne, poisson et hache de pierre. Miaodigou (v. 3900-3000) Yangshao moyen, site de Yancun, Henan. H: 47 cm. Musée national de Chine[35]

Urne funéraire peinte[34]: cigogne, poisson et hache de pierre. Miaodigou (v. 3900-3000) Yangshao moyen, site de Yancun, Henan. H: 47 cm. Musée national de Chine[35] Vase en forme de rapace. Terre cuite grise, Yangshao, type Miaodigou. H. 36 cm. Musée National de Chine

Vase en forme de rapace. Terre cuite grise, Yangshao, type Miaodigou. H. 36 cm. Musée National de Chine

Yangshao final (v. 3500-3000): sites de Dadiwan (Qin'an, Gansu), Xihan (Zhengzhou), Shijia et Dahecun III (Qinwangzhai)

- Un site de la culture de Dadiwan, (Xian de Qin'an, Gansu), a révélé une célèbre bouteille en terre cuite peinte en forme de figure humaine, haute de 31,8 cm[36].

Une tradition locale au même « niveau » culturel que bien d'autres en Chine

Le point de vue actuel [39] relativise la place des cultures de la Plaine centrale au sein des cultures qui lui sont contemporaines. Les découvertes archéologiques semblent démontrer que la tradition culturelle de la Plaine centrale dans le cours moyen du fleuve Jaune, et dans les vallées de la Wei et de la Fen n'a pas été « en avance » sur des cultures « périphériques » pendant la période néolithique. Les tombes de ses élites avec leurs dépôts de jades ou la tradition des grandes maisons ne font pas de Yangshao un cas unique et n'en sont pas les premières manifestations en Chine. Par contre elle est remarquablement bien documentée en raison de l'histoire de la discipline archéologique dans le cadre de l'histoire politique du pays.

Langues sino-tibétaines

Certaines études considèrent que la culture de Yangshao pourrait être à l'origine de la diffusion des langues sino-tibétaines[41] - [40] - [42].

Notes et références

Notes

- Un dessin explicite exprime le montage des deux parties au-dessus du feu dans : Chinese Ceramics. 2010, p. 2. Une marmite et son couvercle : notice 39 in Jeannette Werning et Corinne Debaine-Francfort 1991, p. 106-107. Un objet assez proche de ce tripode, mais aux pieds sectionnés, est décrit dans la notice 54 de: Jeannette Werning et Corinne Debaine-Francfort 1991, p. 114-115

- Ces formes d'époque néolithique sont bien différentes des formes pratiquées plusieurs millénaires plus tard lorsque les récipients de céramiques ont été nommés par catégories, dénominations qui sont cependant d'usage aujourd'hui (sous réserve d'indiquer qu'il s'agit du type suivi du mot chinois)

- Les chasseurs-cueilleurs dont on repère attentivement la présence aux époques antérieures n'ont pas, subitement, disparu. Ces peuples ont probablement entretenu des relations, et peut-être échangé des biens avec les premiers néolithiques mais la recherche n'a, pour l'instant, pas porté la lumière sur cette question.

- Cet article s'appuie en grande partie sur des textes rédigés par des chercheuses et chercheurs d'origine chinoise (Li Liu, Xingcan Chen, Li Feng, Li Xinwei...) qui ont fait leurs études en Chine et au sein des universités américaines et y enseignent, ou eux-mêmes Américains d'origine (Anne P. Underhill...). Tous se réfèrent à la théorie néo-évolutionniste américaine qui est aujourd'hui classique (Julian Stewart, 1955, Theory of Culture Change). Les concepts employés tels que levels of social integration (niveau d'intégration sociale), tribe (tribu, au sens du néo-évolutionnisme, où elle constitue une unité politique), chiefdom (chefferie) (Li Liu 2004, indiqué -par Li Feng 2013, p.30- pages 189-191) sont issus du néo-évolutionnisme américain et réemployés en particulier par l'école qui s'intitule « cultural ecology » (écologie culturelle). Ces concepts ethno-anthropologiques, dont la classification en « sociétés simples » et « sociétés plus ou moins complexes », sont critiquées avec une argumentation précise par Alain Testart dans Avant l'histoire: L'évolution des sociétés, de Lascaux à Carnac, NRF - Éditions Gallimard 2012. (ISBN 978-2-07-013184-6). Pages 52-75.

- Mise à jour janvier 2014. En raison de l'évolution rapide des données les références les plus récentes (2013) sont retenues pour les datations, périodisations, etc.

- Sur le processus de néolithisation on peut consulter : Hypergéo : Domestication, Néolithisation. Article signé Christian Grataloup.

- parfois nommée par des archéologues "nostalgiques" culture ou type « Xiyincun » : Li Xinwei in : Anne P. Underhill 2013, p. 213

- Les maisons principales pourraient être des lieux de réunions de « clans ». Les fours (en bas à droite) et les fosses de stockage (disposées entre les maisons) sont présentés ouverts, ils étaient fermés en période d'utilisation. La maquette montre aussi une zone de culture située au-delà du fossé, les cimetières se trouvant ailleurs dans cette zone.

- Une description de ce type de bouteille, mais à fond pointu, en forme d'amphore dans la culture de Shijia, sur le même territoire géographique que la culture de Banpo, dans : Chinese Ceramics. 2010, p. 54-55. Les deux oreilles étaient percées afin de recevoir deux cordes assemblées à hauteur de panse, le col en forme de pot servait à bloquer une corde passée autour et l'ensemble servait à puiser de l'eau (croquis explicite p. 55).

- Li Xinwei in : Anne P. Underhill 2013, p. 220 et suivantes : la hiérarchie se manifeste aujourd'hui par la plus grande proportion de viande consommée par ces élites, comme on a pu le mesurer en 2010 (p. 224 : d'après Zhang Xueliang, 2010) et par des haches de jade jue. Par ailleurs la céramique peinte à motifs de fleurs s'est répandue sur une vaste surface dans les quatre directions à partir de l'ère de Miaodigou. Ceci a permis de supposer une dispersion de cette culture ou une expansion de la population par migration (p: 225 Wang, Renxiang, 2009 in (zh): Chinese Archaeology (Neolithic volumes) – January 1, 1991). On en retrouve, entre autres dans les tombes de l'élite de Dawenkou, ce qui suppose des échanges entre élites.

- Formés de manière semblable pour un usage, probablement, assez proche. Un objet similaire, du Qujialing final (v. 1700 av. J.-C.), est reproduit et commenté dans : Jeannette Werning et Corinne Debaine-Francfort 1991, p. 124-125. : « Les formes à encoches étaient utilisées avec un lien en cuir ou en corde enroulé autour de la main ». Selon l'auteur certains proposent d'y voir des outils de récoltes des céréales, d'autres un usage plus divers : grattage des peaux, coupe...

- La question de la conservation des grains (ou des récoltes en masse d’une ressource saisonnière quelconque) a été posée, d'une manière plus générale qu'en Chine seulement, par Alain Testart : Les chasseurs-cueilleurs ou l'origine des inégalités, 1982. Référence dans La révolution néolithique en France, 2007 sous la direction de Jean-Paul Demoule, page 11. Car il était nécessaire de disposer de techniques de conservation des grains pour pouvoir procéder à des semailles, la saison venue. Ces techniques n'impliquent pas nécessairement la céramique mais la construction de greniers qui puissent mettre les récoltes à l'abri des rongeurs et au sec.

- Au sens où Brian Hayden emploie cette expression dans : L'homme et l'inégalité : L'invention de la hiérarchie durant la Préhistoire, traduction revue par Sophie A. de Beaune, CNRS Éditions, 2008, p. 14 : « Sociétés égalitaires: sociétés où le partage est largement répandu et où la propriété privée n'est jamais importante, même s'il peut exister des inégalités basées sur l'âge, le sexe, la position familiale et les caractères individuels. ». Cette référence est provisoire. Le terme de « société complexe », critiqué par Alain Testart en 2012, n'est pas indiqué; on parlera pour des cultures ultérieures de société à État, mais ça n'est pas encore le cas ici.

- Ce terme, emprunté au vocabulaire des ethnologues, permet de signifier implicitement l'apparition de sociétés inégalitaires. Ref: Jean-Paul Demoule (dir.) La révolution néolithique en France, 2007. page 22. Les processus à l'œuvre ont été étudiés dans le cadre de la théorie de l'identité sociale en particulier en ce qui concerne les processus de comparaison dans la constitution de l'identité qui amènent à des compétitions entre individus, puis entre groupes. Mais l'expression est critiquée par Alain Testart.

- Pour une archéologie du geste, Sophie Archambault de Beaune, CNRS éditions, 2000. En particulier pages 92 et suivantes. Un objet similaire est décrit dans la notice 19 de: Jeannette Werning et Corinne Debaine-Francfort 1991, p. 90-93. Ce type de meule pouvait servir pour des grains cultivés ou non.

- En forme de « bateau » (?) et à décor de « filet de pêche » (?)

- Notice du Musée Guimet pour une amphore similaire. L'expression « céramique à décor cordé » trouve sa définition dans : Céramique : Vocabulaire technique : Principes d'analyses scientifique, Nicole Blondel (conservateur général du patrimoine). MONUM, Éditions du patrimoine, 2001, p. 197. Le décor cordé permettait une meilleure préhension pour cette amphore qui devait être plongée dans l'eau, puis hissée par une corde en trois brins. Deux d'entre eux étaient noués aux anses et le troisième s'enroulait autour du col. Ref: TSAO Huei Chung in : Chine des origines : Hommage à Lionel Jacob, Musée national des arts asiatiques-Guimet, Réunion des musées nationaux 1994, P.32. Selon Marie-Catherine Rey (conservatrice au Musée Guimet) : « L’on parle de décor cordé car très probablement réalisé à partir d’une matrice en céramique ou en bois enveloppée d’un cordage ou creusée de stries imitant la marque laissée par un cordage (cf. catalogue de l’exposition Chine des origines, musée Guimet, 1994, n° 4) » .

- Le type hu, donné par Chinese Ceramics. 2010, p. 55 (qui donne une description détaillée de ce hu) correspond, en général, à un pot à l'ouverture plus ou moins large, or ici l'ouverture très étroite dans un goulot en forme de champignon (ref :Chinese Ceramics. 2010, p. 55) semble mieux correspondre à celle d'une bouteille (de type ping, si l'on veut), pour laquelle se propose l'exemple donné par : Jeannette Werning et Corinne Debaine-Francfort 1991, p. 120 (notice 64, établie par Corinne Debaine-Francfort), bien que le corps de notre vase soit relativement étroit. Ce type d'objet pose on ne peut mieux l'inadéquation de la terminologie chinoise qui plaque une typologie "classique" sur des formes toutes autres. Sur cette question : Corinne Debaine-Francfort, Du Néolithique à l'Age du Bronze en Chine du Nord-Ouest : la culture de Qijia et ses connexions, Paris, Éditions Recherches sur les Civilisations, , 435 p. (ISBN 2-86538-252-4), page 29.

- Dahecun (Zhengzhou)

Références

- Li Xinwei in : Anne P. Underhill 2013, p. 213

- Corinne DEBAINE-FRANCFORT 1998, p. 27

- Jeannette Werning in : Jeannette Werning et Corinne Debaine-Francfort 1991, p. 13

- Citation extraite de : Jean Guilaine, Caïn, Abel, Ötzi : l'héritage néolithique, Gallimard, 2011, (ISBN 978-2-07-013238-6), page 43

- Jeannette Werning in : Jeannette Werning et Corinne Debaine-Francfort 1991, p. 14

- Li Feng 2013, p. 27

- Li Liu and Xingcan Chen 2012, p. 170.

- Anne P. Underhill 2013, p. 213

- : Article correspondant dans Cultural China, non daté.

- Li Liu and Xingcan Chen 2012, p. 190.

- Li Liu and Xingcan Chen 2012, p. 190-194 : pour la question des phases et de leurs caractéristiques.

- Li Xinwei in : Anne P. Underhill 2013, p. 231

- Chinese Ceramics. 2010, p. 59

- Liu Xujie Les origines de l'architecture chinoise in : L'architecture chinoise, sous la direction de Nancy Steinhardt, Université de Yale 2002. Trad. Philippe Picquier 2005 (ISBN 2-87730-789-1) : Page 12.

- Jeannette Werning in : Jeannette Werning et Corinne Debaine-Francfort 1991, p. 52

- Li Liu and Xingcan Chen 2012, p. 192

- Li Liu and Xingcan Chen 2012, p. 193

- Li Liu and Xingcan Chen 2012, p. 194

- Li Xinwei in : Anne P. Underhill 2013, p. 229. (Ref. Liu 2004, p. 132 : inopérante dans l'argumentation)

- Pour une étude détaillée des formes d'outils et de leurs production, ainsi que des assemblages avec d'autres matériaux voir Outils préhistoriques, 2013, avec dessins à l'appui.

- Li Liu and Xingcan Chen 2012, p. 170

- Li Liu and Xingcan Chen 2012, p. 188-189

- Li Liu, L'émergence de l'agriculture et de la domestication en Chine in :La révolution néolithique dans le monde, Jean-Paul Demoule (dir.), 2010

- Li Liu : La révolution néolithique dans le monde, Jean-Paul Demoule (dir.), 2010, (ISBN 978-2-271-06914-6)

- Li Liu and Xingcan Chen 2012, p. 189-190

- Li Liu and Xingcan Chen 2012, p. 190 : Lee, Yun Kuen, texte présenté en 1993 lors d'un congrès à Saint Louis (Missouri)

- Li Xinwei in Anne P. Underhill 2013, p. 220 et suivantes

- Kwang-Chih Chang, « China on the Eve of the Historical Period », in Loewe and Shaughnessy, The Cambridge History of Ancient China, Cambridge University Press, 1999, 1148 pages, (ISBN 0-521-47030-7), p. 50-52. Autres tirages 2004, 2006, 2007 (ISBN 9780521470308). Cet ensemble est conservé au Musée National de Chine, à Pékin. Une bonne photographie prise par le professeur Gary Lee Todd se trouve sur Picasa à :.

- Jeannette Werning in Jeannette Werning et Corinne Debaine-Francfort 1991, p. 35

- Corinne Debaine-Francfort in : Jeannette Werning et Corinne Debaine-Francfort 1991, p. 51

- : L'alimentation et la santé des changements à la fin du Néolithique chinois: la transition Yangshao / Longshan dans la province de Shaanxi.

- Ref avec notice détaillée: Jeannette Werning et Corinne Debaine-Francfort 1991, p. 90-91. Notice 17, établie par Corinne Debaine-Francfort. : "Ce vase est un exemplaire exceptionnel dans la culture de Cishan-Peiligang."

- Chinese Ceramics. 2010, p. 57 .

- Anne P. Underhill 2013, p. 229

- Bibliographie : Yang Xin, Richard M. Barnhart, Nie Chonghzeng, James Cahill, Lang Shaojun, Wu Hung, :Trois mille ans de peinture chinoise, éditeur: Philippe Piquier, langue: français, lieu: Arles, année :2003, pages: 402, (ISBN 2-87730-667-4). Page 18

- L'image est sur : English.peopledaily.cn. Reproduite dans : Chinese Ceramics. 2010, p. 51.

- Ref avec notice détaillée: Jeannette Werning et Corinne Debaine-Francfort 1991, p. 98-99. Notice 31, établie par Corinne Debaine-Francfort

- Ref avec notice détaillée: Jeannette Werning et Corinne Debaine-Francfort 1991, p. 96-97. Notice 30, établie par Corinne Debaine-Francfort. Cartel du musée : Ce type de tasses jumelles est encore en usage dans certaines ethnies. Dans un couple d'amis ou d'amants chacun des deux y boira afin de sceller une amitié ou une union.

- Li Liu and Xingcan Chen 2012, p. 16

- (en) Laurent Sagart, Guillaume Jacques, Yunfan Lai et Robin J. Ryder, « Dated language phylogenies shed light on the ancestry of Sino-Tibetan », Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 116, no 21, , p. 10317–10322 (ISSN 0027-8424 et 1091-6490, PMID 31061123, DOI 10.1073/pnas.1817972116, lire en ligne, consulté le ).

- (en) Menghan Zhang, Shi Yan, Wuyun Pan et Li Jin, « Phylogenetic evidence for Sino-Tibetan origin in northern China in the Late Neolithic », Nature, vol. 569, , p. 112-115 (DOI 10.1038/s41586-019-1153-z).

- « A subgrouping of the Sino-Tibetan languages: the interaction between language contact, change, and inheritance Graham Thurgood », dans The Sino-Tibetan Languages, Routledge, (ISBN 978-0-203-22105-1, DOI 10.4324/9780203221051-8/subgrouping-sino-tibetan-languages-interaction-language-contact-change-inheritance-graham-thurgood-randy-lapolla-graham-thurgood, lire en ligne)

Bibliographie

Jeannette Werning et Corinne Debaine-Francfort, Au long du fleuve Jaune : premiers villages, premiers vases du Henan : Musée départemental de préhistoire de Solutré, 21 juin - 15 octobre 1991, Solutré, Musée départemental de préhistoire, , 152 p.. Nombreuses ill. noir et blanc.

Jeannette Werning et Corinne Debaine-Francfort, Au long du fleuve Jaune : premiers villages, premiers vases du Henan : Musée départemental de préhistoire de Solutré, 21 juin - 15 octobre 1991, Solutré, Musée départemental de préhistoire, , 152 p.. Nombreuses ill. noir et blanc. Corinne DEBAINE-FRANCFORT, La redécouverte de la Chine ancienne, Paris, Gallimard, coll. « Découvertes Gallimard / Archéologie » (no 360), , 159 p. (ISBN 2-07-053352-2). Autres tirages : 2001, 2003, 2005. (ISBN 978-2-07-039173-8) en 2008. Les 50 premières pages traitent de l'archéologie et de la préhistoire en Chine.

Corinne DEBAINE-FRANCFORT, La redécouverte de la Chine ancienne, Paris, Gallimard, coll. « Découvertes Gallimard / Archéologie » (no 360), , 159 p. (ISBN 2-07-053352-2). Autres tirages : 2001, 2003, 2005. (ISBN 978-2-07-039173-8) en 2008. Les 50 premières pages traitent de l'archéologie et de la préhistoire en Chine. Jean Guilaine (dir.), Premiers paysans dans le monde : naissances des agricultures : Séminaire du Collège de France, Paris, Errance, , 319 p. (ISBN 2-87772-187-6). Avec la participation de Corinne Debaine-Francfort : La néolithisation de la Chine : Où, quand, comment? p. 171-187

Jean Guilaine (dir.), Premiers paysans dans le monde : naissances des agricultures : Séminaire du Collège de France, Paris, Errance, , 319 p. (ISBN 2-87772-187-6). Avec la participation de Corinne Debaine-Francfort : La néolithisation de la Chine : Où, quand, comment? p. 171-187 Olivier Aurenche (dir.) et Jacques Cauvin, Néolithisations : Proche et Moyen Orient, Méditerranée orientale, Nord de l'Afrique, Europe méridionale, Chine, Amérique du Sud : Séminaire organisé à la Maison de l'Orient de 1984 à 1989, Oxford (England), B.A.R., , 332 p. (ISBN 0-86054-657-8). Avec la participation de Corinne Debaine-Francfort : Les grandes étapes de la néolithisation en Chine, de ca. 9000 à 2000 av J.-C. p. 171-187

Olivier Aurenche (dir.) et Jacques Cauvin, Néolithisations : Proche et Moyen Orient, Méditerranée orientale, Nord de l'Afrique, Europe méridionale, Chine, Amérique du Sud : Séminaire organisé à la Maison de l'Orient de 1984 à 1989, Oxford (England), B.A.R., , 332 p. (ISBN 0-86054-657-8). Avec la participation de Corinne Debaine-Francfort : Les grandes étapes de la néolithisation en Chine, de ca. 9000 à 2000 av J.-C. p. 171-187 Danielle Elisseeff, Art et archéologie : la Chine du néolithique à la fin des Cinq Dynasties (960 de notre ère), Paris, École du Louvre, Éditions de la Réunion des Musées Nationaux (Manuels de l'École du Louvre), , 381 p. (ISBN 978-2-7118-5269-7) Ouvrage de référence, bibliographie et Sites Internet.

Danielle Elisseeff, Art et archéologie : la Chine du néolithique à la fin des Cinq Dynasties (960 de notre ère), Paris, École du Louvre, Éditions de la Réunion des Musées Nationaux (Manuels de l'École du Louvre), , 381 p. (ISBN 978-2-7118-5269-7) Ouvrage de référence, bibliographie et Sites Internet. He Li (trad. de l'anglais), La Céramique chinoise, Paris, Éditions de l'amateur / L'aventurine, , 352 p. (ISBN 978-2-85917-246-6 et 2-85917-246-7) parties consacrées à la céramique néolithique : pages 17-25 et 105-107.

He Li (trad. de l'anglais), La Céramique chinoise, Paris, Éditions de l'amateur / L'aventurine, , 352 p. (ISBN 978-2-85917-246-6 et 2-85917-246-7) parties consacrées à la céramique néolithique : pages 17-25 et 105-107. Jean-Luc Piel-Desruisseaux, Outils préhistoriques : du galet taillé au bistouri d'obsidienne, Paris, Dunod, , 320 p. (ISBN 978-2-10-058826-8) première édition 2004 (ISBN 2-10-048486-9), édition 2007 (ISBN 978-2-10-051076-4) (nouvelle présentation).

Jean-Luc Piel-Desruisseaux, Outils préhistoriques : du galet taillé au bistouri d'obsidienne, Paris, Dunod, , 320 p. (ISBN 978-2-10-058826-8) première édition 2004 (ISBN 2-10-048486-9), édition 2007 (ISBN 978-2-10-051076-4) (nouvelle présentation). (en) Anne P. Underhill (dir.), A companion to Chinese archaeology, Chichester, West Sussex ; Malden (Mass.), Wiley-Blackwell, , 640 p. (ISBN 978-1-4443-3529-3) 26 cm , noir et blanc.

(en) Anne P. Underhill (dir.), A companion to Chinese archaeology, Chichester, West Sussex ; Malden (Mass.), Wiley-Blackwell, , 640 p. (ISBN 978-1-4443-3529-3) 26 cm , noir et blanc.- (en) Li Feng, Early China : A Social and Cultural History, Cambridge et New York, Cambridge University Press, , 367 p. (ISBN 978-0-521-89552-1, lire en ligne) 24 cm , noir et blanc.

- (en) Li Liu, The Chinese Neolithic : Trajectories to Early States, Cambridge et New York, Cambridge University Press, , 498 p. (ISBN 978-0-521-64432-7), broché 24 cm , noir et blanc. Madame Li Liu est professeur d'archéologie chinoise à l'Université Stanford, Californie. (Stanford Daily 22/01/2014 : Sa recherche l'a amenée aux origines de l'agriculture chinoise, il y a -12000 ans).

(en) Li Liu et Xingcan Chen, The Archaeology of China : From the Late Paleolithic to the Early Bronze Age, Cambridge et New York, Cambridge University Press, , 330 p. (ISBN 978-0-521-81184-2) 24 cm , noir et blanc.

(en) Li Liu et Xingcan Chen, The Archaeology of China : From the Late Paleolithic to the Early Bronze Age, Cambridge et New York, Cambridge University Press, , 330 p. (ISBN 978-0-521-81184-2) 24 cm , noir et blanc. (en) Li Zhiyan, Virginia L. Bower, and He Li (dir.), Chinese Ceramics : From the Paleolithic Period to the Qing Dynasty, Cambridge et New York, Yale University and Foreign Langage Press, , 687 p. (ISBN 978-0-300-11278-8) 31 cm .

(en) Li Zhiyan, Virginia L. Bower, and He Li (dir.), Chinese Ceramics : From the Paleolithic Period to the Qing Dynasty, Cambridge et New York, Yale University and Foreign Langage Press, , 687 p. (ISBN 978-0-300-11278-8) 31 cm .- Nancy S. Steihardt (dir.) (trad. de l'anglais), L’architecture chinoise, Arles, Philippe Picquier, , 368 p. (ISBN 2-87730-789-1). Liu Xujie : Les origines de l’architecture chinoise, p. 11-19. Éd. orig. : Yale Univ. Press 2002

Sur l'art préhistorique des pétroglyphes :

- Chen, Zhaofu, Découverte de l'art préhistorique en Chine, Paris, A. Michel, , 220 p. (ISBN 2-226-03386-6)

Articles connexes

- Néolithique en Chine

- Céramique chinoise néolithique

- Préhistoire de la Chine

- Géographie de la Chine

- Art chinois

- Liste des cultures néolithiques en Chine

- Époque précédente : Premier néolithique durant l'Holocène moyen (7000-5000 AEC)

- « Pré-Daxi » : Culture de Pengtoushan-Bashidang (v. 7000-5800), et culture de Chengbeixi-Zhichengbei (v. 6500-5000), suivies de la culture du bas Zaoshi (v. 5800-5500)

- « Pré-Hemudu » : Xiaohuangshan (v. 7000-6000) et Kuahuqiao (v. 6000-5000

- 5500-4500 : « pré-Yangshao » : cultures de Laoguantai (avec Baijia-Dadiwan I) (v. 6000-5000) et de Peiligang-Cishan : Peiligang (v. 7000-5000), Cishan-Beifudi (vers 6500-5000)

- Culture de Houli (v. 6500-5500)

- Xinglongwa (6200 – 5200)

- Époque concernée : vers 5500-2900

- Cultures de Hemudu (v. 5500-3300), Majiabang (vers 5000-4000), Songze (vers 4000-3300), Beiyinyangying (vers 4000-3300), Xuejiagang (vers ? -3300)

- Culture de Daxi (v. 5000-3300)

- Culture de Yangshao (v. 4500 - 3000) : « Yangshao ancien » 4500-4000 : Sites de Banpo (v. 4800 à 3600) et Hongang I ; « Yangshao moyen » 4000-3500 : culture de Miaodigou ; « Yangshao récent » 3500-3000 : région de Dadiwan, et région de Zhengzhou

- Cultures de Beixin (v. 5300-4300) - Dawenkou (v. 4300-2400)

- Culture de Hongshan (v. 4700-2900)

- Époque suivante : vers 3400-1900

- Cultures de Qujialing (3400-2500) et Shijiahe (2500-2000)

- Culture de Liangzhu (3300-2000)

- Culture de Majiayao (3300-2000)

- Culture de Longshan (2900-1900)