Culture de Longshan

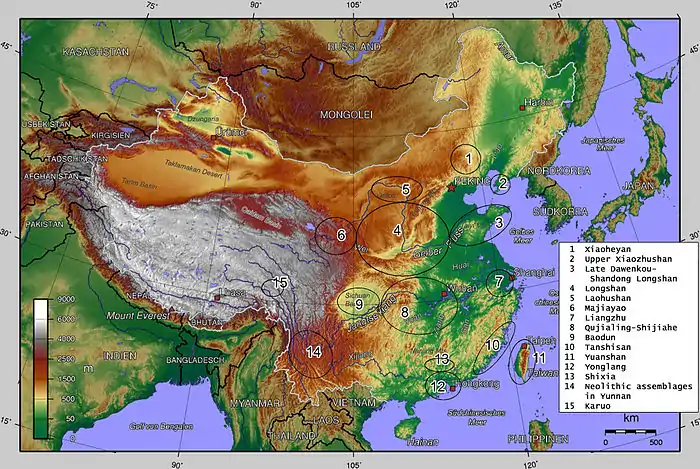

La culture de Longshan (ou mieux : les cultures de Longshan) désigne un groupe de cultures ayant certaines caractéristiques communes, au cours d'une période dite « période Longshan » (3000 - 2000 avant notre ère), au Néolithique récent. Ces cultures se sont développées en deux groupes distincts, sur des chronologies distinctes : l'une au Shandong, au Liaodong, et l'autre dans le bassin inférieur et moyen du Fleuve Jaune, au Henan, Shanxi, Shaanxi, Hebei, Jiangsu et Hubei. La culture de Longshan tire son nom du bourg de Longshan, sur le territoire de la commune de Jinan, au Shandong, où Wu Jinding, 吳金鼎, découvrit en 1928 le site de Chengziya, 城子崖[1]. Cette culture a donné naissance à une belle céramique bien différenciée selon les lieux de production[N 1].

C'est dans la plaine du Fleuve Jaune que se serait constitué le royaume de la présumée dynastie Shang puis de la dynastie Zhou, d'où le très grand investissement sur cette région dont a bénéficié la recherche archéologique chinoise, son objectif ayant été politiquement énoncé en 1997 par Su Bingqi[2] : « L'objectif de l'archéologie moderne chinoise est de construire l'histoire nationale »[N 2]. Mais la recherche récente en Chine s'est plutôt diversifiée en dehors de la Plaine Centrale[3] vers le Nord, l'Ouest proche du Gansu et le Sud, voire le Sud-Ouest, et plaçant la culture de Longshan au sein d'un plus grand nombre de cultures, dont aucune ne peut prétendre à une avance sur les autres, et avec des cultures autres ayant leur propre orientation.

Situation

On distingue deux cultures, assez différenciées[4].

Sur le cours moyen du Fleuve Jaune, faisant suite à la culture de Yangshao (Miaodigou correspondant à la phase moyenne de la culture de Yangshao), Miaodigou II est la phase initiale et Wangwan III la phase tardive[5] de la culture de Longshan dite « du Henan » (3000 - 2000) dans cette région qui est d'une grande diversité en termes de relief et de végétation. Elle couvre le Henan, le Sud du Hebei et du Shanxi, ainsi que le centre du Shaanxi (parfois nommé individuellement Longshan du Hebei, du Shanxi et du Shaanxi[4]).

Le cours inférieur du Fleuve Jaune, souvent appelé région de Haidai, abrite la culture qui succède à la culture de Beixin-Dawenkou tardif (3000 - 2600), la culture de Longshan dite « du Shandong » (2600 - 1900), qui s'est développée dans le Shandong, dans le Henan de l'Est, dans l'Anhui du Nord et dans le Nord du Jiangsu. Cette zone de Haidai voit la culture de Longshan décliner vers 2000.

Chronologie

Longshan n'est pas encore une culture de transition vers l'Âge du bronze. Quelques menus objets de bronze dont on ne connait pas la provenance, dont une cloche, ont été trouvés qui sont parmi les plus anciens produits en Chine, sur le site de Taoisi (2600 - 2000), mais il s'agit plutôt d'essais, apparemment par moulage, qui n'ont pas donné lieu à la mise au point d'une technologie : celle-ci apparait plus à l'Ouest dans la culture de Qijia mais sous une forme différente qui indique qu'elle provient des cultures d'Eurasie, de Sibérie du Sud et d'Asie centrale. Les objets de prestige sont des jades[6]. On assiste dans la culture de Longshan à l’apparition de techniques et de styles (en particulier en céramique) que l’on retrouvera dans la culture d'Erlitou, puis dans celle des Shang. Ce fait, lié à leur proximité géographique, incite la majorité des archéologues chinois ainsi que certains historiens étrangers comme Jacques Gernet à penser que Longshan constitue l’« ancêtre », ou tout au moins l'un des « ancêtres », de la culture d'Erlitou et de la dynastie Shang.

En archéologie, la formule d'« horizon longshanoïde » évoque « un dispositif d'intégration spatiale recoupant un certain nombre de séquences régionales qui a commencé dans le Nord et la vallée du Yangzi Jiang au milieu du quatrième millénaire et qui s'est poursuivi le long de la côte orientale jusqu'à Taïwan et le delta de la Rivière des Perles et ce jusqu'au milieu du troisième millénaire. »[7]

Agriculture et alimentation

Pendant la période Longshan, comme dans la culture plus ancienne de Yangshao, la subsistance des populations repose sur la chasse, la pêche, l’élevage (porcs, chiens, ovins, bovins) et l’agriculture dont les productions se diversifient. Le riz est attesté à côté du millet toujours prédominant. Pendant la période Yangshao, il semble que de meilleurs moyens de production et un climat plus propice aient permis une diversification alimentaire et une augmentation sensible de la population. Cependant, une étude du département d’anthropologie de l’Université du Missouri[8] portant sur des sites du Shaanxi de 5000 à 2000 avant notre ère fait apparaître des différences entre les périodes Yangshao et Longshan. Au cours de la période Yangshao, on décèle peu de carences nutritionnelles et une faible fréquence des anémies. Mais à la fin de cette période, au sein de la culture Shijia, dans une société qui devient inégalitaire et où le climat s'est nettement rafraichi, l'état de santé de la population diminue : on constate une plus grande usure des dents produite par un changement dans l'alimentation. Puis, au début de la période Longshan et dans une société tout à fait inégalitaire, de grandes carences alimentaires ont conduit la population non privilégiée à une alimentation demandant beaucoup plus d’efforts masticatoires ce qui a entrainé une augmentation des caries (caries et hyperostose porotique[9] produites par une anémie sévère) ainsi que de graves troubles osseux entrainant une diminution de la taille des adultes. L'augmentation de la densité de la population et la diminution des rations alimentaires dans cette société inégalitaire sont probablement responsables de cette mauvaise santé généralisée. Mais l'évolution vers une nourriture de meilleure qualité au cours de la période de Longshan a vu ce taux d'usure des dents diminuer. La mauvaise santé de la population a cependant perduré, au moins jusque sous les Zhou de l'Ouest[N 3].

Habitat et société

%252C_Sanliqiao_Culture%252CLongshan._Shaanxian%252C_Henan%252C_1957.jpg.webp)

Cours moyen du Fleuve Jaune

Le cours moyen du Fleuve Jaune correspond au « Longshan du Henan » (2900 - 2000)[10]. Dès le passage de la culture de Yangshao à celle de Longshan la population s'est rapidement accrue. Si l'on dénombre 3500 sites Yangshao (4500 - 3000), on a relevé 4300 sites de la culture de Longshan. Des habitats entourés de murs en terre compactée et de fossés apparaissent. Neuf centres régionaux étant fortifiés au Henan et au Shanxi. Dans la Plaine Centrale, au Henan, ils sont espacés de 50 km.

Au Henan et au Hubei

Correspondant à l'époque de Miaodigou II du Longshan ancien, le village de Zhouli[11], xian de Mengjin, près de Luoyang, est un centre important bien conservé et sert de référence. Ensuite, correspondant au Longshan récent, la culture de Wangwan III a deux centres importants qui servent de référence : Wangwan (20 ha)[12], près de Luoyang, et Wangchenggang (35 ha) près de Dengfeng. D'autres cultures, comme celle de Sanliqiao, ont été identifiées comme faisant partie de ce groupe de culture de Longshan du moyen Fleuve Jaune[13].

Le village de Zhouli, protégé par un fossé de 4 m de large, comporte trois parties : au Nord la zone résidentielle et de stockage, au Sud le cimetière. Les 15 habitations dégagées (entre 3 et 12 m2) sont semi-souterraines, rondes avec un foyer et quelques marches à l'entrée. Le sol est recouvert de sable ou de pierre pulvérisée. À l'Ouest du fossé on a rencontré une cinquantaine de fosses de stockage apparemment collectives. Dans le cimetière on n'a trouvé qu'une seule inhumation collective sur les 70 tombes. Une certaine différenciation sociale est visible : la tombe la plus grande (5 x 4 m.), coffrée de bois, contenait le cercueil de bois ainsi que des objets. Le défunt portait un bel ornement d'ivoire d'éléphant au bras. Cet objet semble provenir d'une zone plus méridionale. Concernant les pratiques religieuses ou rituelles, on a trouvé un grand disque bi de 20 cm dans une des maisons et des objets en céramique ayant la forme de cymbales dans une fosse de stockage. Les plus petites tombes (2 x 1 m.), semblables à celles de Dahecun, ne contenaient que le corps.

Au Shanxi

Un peu plus au Nord, c'est une ville de 300 hectares, Taosi, qui sert de référence pour le néolithique tardif, dans la région du cours moyen du Fleuve jaune.

Au Shanxi dans le bassin de Linfen, la plus célèbre « ville » de la culture de Longshan est Taosi[14], 陶寺, (300 ha), comté de Xiangfen, 襄汾, dans le Sud-Ouest du Shanxi, datée de 2600 à 2000, avec trois phases de 200 ans chacune. Taosi est situé au centre du bassin de Linfen, sur un terrain en pente au Nord des montagnes Chong (Ta'er) qui sont elles-mêmes au centre de ce bassin. Le bassin est entouré par les monts Luliang au Nord et à l'Ouest, Les Zhongtiao au Sud et à l'Est, les monts Emei au Sud-Ouest. Sur leur face opposée au bassin ces montagnes dominent la vallée du Fleuve Jaune. Le bassin est parcouru par des rivières qui se jettent dans ce fleuve. Une partie, enceinte de terre battue, couvrant 56 hectares dans une première phase s'est trouvée agrandie dans la phase suivante pour enclore 289 ha. On y a découvert 1000 tombes, dont neuf tombes de personnages très importants.

La stratification sociale, visible dans la différence des mobiliers funéraires, devient manifeste au cours de cette période. Pour la majorité des tombes qui sont de petite taille, on n'a déposé à côté du défunt que quelques objets ou rien. Tandis que dans moins de 1 % des tombes on peut trouver des centaines d'objets, des chefs-d’œuvre de céramique, des jades, des tambours en peau d'alligator, des artéfacts de bois ou de pierre et des produits exotiques réservés aux rites. Parmi les objets de jade on trouve quantités de tubes cong, de disques bi qui ont le même aspect que ceux produits dans une région aussi lointaine que celle de la culture de Liangzhu, dans le cours inférieur du Yangzi Jiang. Ces familles de l'élite vivaient dans des structures palatiales, séparées du commun par des murs, tandis que le commun vivait dans des habitations à demi enterrées et dans des abris de terre.

Cours inférieur du Fleuve Jaune

Le cours inférieur du Fleuve Jaune abrite le « Longshan du Shandong » (2500 - 2000)[10]. La population croit aussi très nettement durant cette période [15]. Si l'on dénombre 547 sites pour la culture de Dawenkou (4100 - 2600), au Shandong uniquement, on en compte 1492 pour celle de Longshan qui n'a pourtant existé que sur une période bien plus courte (2600 - 1900). On a pu constater, lors de fouilles récentes à grande échelle au Sud-Est du Shandong, qu'un semis de petits établissements s'était multiplié autour de deux grands centres, de 270 à 360 ha. Des centres régionaux de ce type, situés à une distance variant entre 30 et 50 km, sont entourés de murs pour une vingtaine d'entre eux et portent des traces de guerres et de violences contre les humains. Certains de ces centres semblent s'être consacrés à la production de biens, objets et produits d'usage courant, comme des outils de pierre ou du sel (en baie de Bohai), ou des objets de luxe, comme le jade et la céramique « coquille d'œuf ». Le sel, entre autres, apparaît alors comme une marchandise d'échange[N 4].

Lors d'une fouille sur un site de la culture de Dawenkou en phase finale[16], un village bien préservé a révélé plusieurs habitations contenant en très grand nombre de la vaisselle en céramique, ce qui semblerait indiquer que de nombreuses fêtes s'y sont déroulées. Ceci a été rapproché avec le fait constaté en anthropologie que dans les sociétés complexes la fête est une forme de compétition que pratiquent des individus ambitieux afin d'acquérir ou de préserver pouvoir et prestige. La compétition pourrait ici avoir pour origine le contrôle des ressources naturelles destinées au commerce.

Société

La différenciation sociale, que l'on voit à l'œuvre dans le cours moyen du Fleuve Jaune, suppose que l'on s'écarte du modèle social qui prévalait auparavant dans les cultures du Yangshao ancien, très généralement « égalitaires »[N 5] : « Sociétés égalitaires : sociétés où le partage est largement répandu et où la propriété privée n'est jamais importante, même s'il peut exister des inégalités basées sur l'âge, le sexe, la position familiale et les caractères individuels ». Une société comme celle de Zhouli laisse supposer, pour cette tombe plus grande et plus riche que les autres, l'usage de signes et de biens de prestige qui sont des indices de sociétés transégalitaires[17], entre l'égalitarisme et la chefferie clairement stratifiée. Cela se retrouve à une bien plus grande échelle dans la ville de Taosi, avec plusieurs chefs, et où il semble que les petits villages, situés tout autour, aient été plus ou moins assujettis à ce centre important. On a précisément une forme de société de chefferies, ou une société complexe[N 6], et c'est aussi le cas dans le cours inférieur du Fleuve Jaune avec l'émergence, ici comme là, des premières guerres et de leurs traces de violence.

Céramique

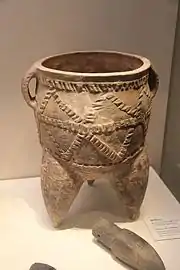

Au Henan et dans le cours moyen du Fleuve Jaune la céramique est faite de terre grise ou grisâtre. Les céramiques utilitaires sont montées au colombin, retouché au tour, avec un décor simple au tampon à motif (en nid d'abeille, ou motif de vannerie...) ou par excision, c'est-à-dire par enlèvement de la matière encore tendre. Cette dernière méthode appliquée à la surface interne d'un mortier le transforme en mortier à sel, dans cette zone qui semble consommer le sel importé de l'Est[N 7]. Dans cette région le tour rapide a été aussi utilisé, la terre étant parfois noire mais on employa aussi le lustrage noir tandis que les modèles de faible épaisseur sont très rares tout comme les décors peints[10].

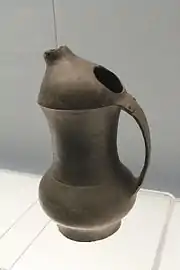

Les céramiques noires de Longshan du Shandong sont particulièrement célèbres. La paroi de ces objets de prestige est mince « comme une coquille d’œuf » et la surface polie. Ces tours de force (en raison de l'extrême fragilité de la terre crue en cours de travail) sont rendus possibles par l'invention du tour rapide[10] et de fours pouvant atteindre une très haute température. Elles ont été produites selon un mode de cuisson « en réduction »[18] c'est-à-dire avec un très faible apport en oxygène, à la différence des céramiques de Yangshao, cuites en oxydation, dans des fours à feu clair. Cette différence de cuisson conduit l'oxyde de fer de la pâte à perdre son oxygène, donnant au corps de la poterie une couleur gris jaunâtre, en contraste avec les poteries de Yangshao à corps rouge (du fait de l'oxydation du fer). La coloration noire lustrée est obtenue par la cuisson à moins de 1 000 °C en atmosphère réductrice ainsi que par la technique de l'enfumage (ajout d'eau et de feuilles mortes créant de la fumée) à la fin de la cuisson. Ce type de poterie ne porte aucun décor peint, mais de nombreuses pièces sont montées ou retouchées au tour[19]. Les poteries claires ou gris jaunâtre sont produites aussi au Shandong dans la culture de Dawenkou, et cette production commune, moins prestigieuse que la céramique fine, s'est poursuivie jusqu'à la disparition de cette culture.

Jarre de terre cuite grise et rosâtre. Décor par impression de tampons à motif de vannerie. Longshan du Henan, type : Wangwan - Meishan (?). Musée Provincial du Henan[20]

Jarre de terre cuite grise et rosâtre. Décor par impression de tampons à motif de vannerie. Longshan du Henan, type : Wangwan - Meishan (?). Musée Provincial du Henan[20] Coupe-égrugeoir (mortier de céramique) à bec pincé. Terre cuite grise tournée. H. 9,3 x D. ouverture 25,8 cm. Longshan du Henan. Musée Provincial du Henan[21]

Coupe-égrugeoir (mortier de céramique) à bec pincé. Terre cuite grise tournée. H. 9,3 x D. ouverture 25,8 cm. Longshan du Henan. Musée Provincial du Henan[21] Terre cuite grise à décor en nervures de feuilles. Motifs excisés : traits verticaux avec un outil plus étroit que pour les traits obliques. Longshan du Henan. Musée provincial du Henan.

Terre cuite grise à décor en nervures de feuilles. Motifs excisés : traits verticaux avec un outil plus étroit que pour les traits obliques. Longshan du Henan. Musée provincial du Henan. Tripode, type jia et un moule de pied, H. ≥ 40 cm. Xi'an 1955. Culture de Keshengzhuang II[N 8], Longshan du Henan au Shaanxi[N 9]. Musée national de Chine, Pékin.

Tripode, type jia et un moule de pied, H. ≥ 40 cm. Xi'an 1955. Culture de Keshengzhuang II[N 8], Longshan du Henan au Shaanxi[N 9]. Musée national de Chine, Pékin..jpg.webp)

Vase à anses, tripode. Terre cuite grise à lustrage noir, décor excisé. H: 20 cm env. Longshan (sans précision) , 2000-1700[22]. Victoria and Albert Museum

Vase à anses, tripode. Terre cuite grise à lustrage noir, décor excisé. H: 20 cm env. Longshan (sans précision) , 2000-1700[22]. Victoria and Albert Museum Pichet de type he. Terre cuite grise fine et lustrée, Longshan du Shandong. Musée de Shanghai. Interprété comme prototype de récipient métallique[23]

Pichet de type he. Terre cuite grise fine et lustrée, Longshan du Shandong. Musée de Shanghai. Interprété comme prototype de récipient métallique[23] Coupe noire « coquille d'œuf » typique de la culture de Longshan du Shandong. Terre cuite grise fine et lustrée, pied creux ajouré. Université de Pékin

Coupe noire « coquille d'œuf » typique de la culture de Longshan du Shandong. Terre cuite grise fine et lustrée, pied creux ajouré. Université de Pékin Jarre à boisson fermentée. Terre cuite noire fine et lustrée, H. 22 cm. Longshan du Shandong. Musée National de Chine [24]

Jarre à boisson fermentée. Terre cuite noire fine et lustrée, H. 22 cm. Longshan du Shandong. Musée National de Chine [24]

Pratiques rituelles, astronomie

La divination par ostéomancie ou scapulomancie, qui connaitra son apogée sous les Shang et durera jusqu’à la veille de l’empire, est déjà pratiquée. C'est une pratique divinatoire fondée sur l'interprétation des craquelures sur les coquilles ou les os d'animaux chauffés au feu. On trouve des pièces portant des signes, mais pas encore d'écriture. Les premiers bronzes apparaissent vers la fin de la période. Un remarquable jeu de clochettes en cuivre[25], sans doute destiné à la musique cérémonielle, a été trouvé à Taosi.

Un groupe de terrasses talussées, sur 1 ha, et des colonnes en pisé de section carrée ont été trouvés sur le site de Taosi[26]. Certains archéologues ont interprété ces restes comme les restes d'un observatoire.

Notes et références

Notes

- Ces formes d'époque néolithique sont bien différentes des formes pratiquées plusieurs millénaires plus tard lorsque les récipients de céramique ont été nommés par catégories, dénominations qui sont cependant d'usage aujourd'hui (sous réserve d'indiquer qu'il s'agit du type suivi du mot chinois).

- Li Liu 2004, p. 1, développé page 5 sqq.. Suivant cette conception de l'histoire les archéologues occidentaux n'ont guère accès au territoire chinois, sinon sur les "marges", en tout cas dans les années 1990 : Ref. : Corinne Debaine-Francfort 1996 : « Avertissement ». et Corinne Debaine-Francfort : La néolithisation de la Chine : Où, quand, comment? p. 171-187, dans : Jean Guilaine (dir.), Premiers paysans dans le monde : naissances des agricultures : Séminaire du Collège de France, Paris, Errance, , 319 p. (ISBN 2-87772-187-6). En conséquence la plupart des publications scientifiques sur l'archéologie chinoise sont le fait d'auteurs chinois.

- Période sur laquelle s'achève l'étude de l'équipe de l'Université du Missouri.

- La coupe-égrugeoir représentée dans la galerie de céramiques, ci-dessus, est très probablement en relation avec ce travail du sel.

- Au sens où Brian Hayden emploie cette expression dans : L'homme et l'inégalité : L'invention de la hiérarchie durant la Préhistoire, traduction revue par Sophie Archambault de Beaune, CNRS Éditions, 2008, p. 14. Cette référence est provisoire.

- Selon le vocabulaire des auteurs cités en référence, de tradition néo-évolutionniste anglo-saxonne, un ensemble de concepts vivement critiqués par Alain Testart : en particulier dans Alain Testart, Avant l'histoire : L'évolution des sociétés de Lascaux à Carnac, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des sciences humaines », , 549 p. (ISBN 978-2-07-013184-6).

- Ce « mortier à sel » est plus précisément un égrugeoir : un « vase dans lequel on réduit en poudre le sel, le sucre, etc. » : Nouveau Larousse Universel, Paris, 1948.

- Ou Kexingzhuang II: objet faisant partie d'un ensemble étudié par Corinne Debaine-Francfort 1996, p. 308 sqq..

- Ancienne dénomination : culture de Keshengzhuang II: Ref: Li Liu 2004, p. 3. S'il faut en croire, en 2014, les Acta Archeologica Sinica de 1994: cette forme serait « héritée du type Huxizhuang de la culture Miaodigou II et présenterait des "signes précurseurs" de la culture de Qijia ». Cette interprétaion semble dépassée : Ref. Corinne Debaine-Francfort 1996, p. 309-310 qui fait précisément remarquer que ce type, jia, ne se trouve pas dans la culture de Qijia, bien que d'autres types céramiques soient semblables.

Références

- Li Liu 2004, p. 1

- Notice sur China Book International, l'archéologue de Archaeology Institute of Chinese Academy of Social Science depuis 1949. Directeur de la Faculté d'Archéologie à l'Université de Pékin de 1952 à 1982.

- Li Liu and Xingcan Chen 2012, p. 15 sqq.

- Li Liu 2004, p. 3

- Anne P. Underhill 2013, p. 238 sqq.

- Li Liu and Xingcan Chen 2012, p. 231-232

- Traduction de : Li Liu 2004, p. 3 qui cite Chang K.C. 1986: Archaeology of Ancient China. Yale University Press, New Haven, p. 238

- (2002) E Pechenkina ; RA Benfer ; Zhijun W., Diet and health changes at the end of the Chinese Neolithic: The Yangshao/Longshan transition in Shaanxi province, , American Journal of Physical Anthropology, 117:15-36. Cette partie de l'article repose sur ce résumé, contextualisé dans le cas de la culture de Longshan cours moyen du Fleuve jaune.

- Les troubles carentiels étudiés en paléopathologie

- Chinese Ceramics. 2010, p. 71

- Anne P. Underhill 2013, p. 239

- Anne P. Underhill 2013, p. 239-250

- Yang Xizhang, Arts Asiatiques 1988 : Article traduit par Alain Thote : Les traditions Longshan du cours moyen du Fleuve jaune.

- Li Liu and Xingcan Chen 2012, p. 223-227 : Étude, carte et plan. Publication détaillée : : HE, Nu : The Longshan Period Site of Taosi in Southern Shanxi Province, in Anne P. Underhill 2013, p. 255-274 Chapitre 13.

- Li Liu and Xingcan Chen 2012, p. 217

- Li Liu and Xingcan Chen 2012, p. 218

- Toujours selon l'usage de Brian Hayden, op. cit.

- Michel Beurdeley : La céramique chinoise, 2005, p. 21 : sur le rapport entre le mode de cuisson et la couleur.

- Danielle Elisseeff 2008, p. 120-121

- Procédé similaire in : Jeannette Werning et Corinne Debaine-Francfort 1991, p. 134 Notice 87

- Jeannette Werning et Corinne Debaine-Francfort 1991, p. 130 , notice détaillée n° 81.

- Selon la notice du V&A museum

- Corinne Debaine-Francfort 1996, p. 321.

- Chinese Ceramics. 2010, p. 77

- Li Liu and Xingcan Chen 2012, p. 225. Une seule clochette est reproduite.

- Li Liu and Xingcan Chen 2012, p. 223-226

Bibliographie

Jeannette Werning et Corinne Debaine-Francfort, Au long du fleuve Jaune : premiers villages, premiers vases du Henan : Musée départemental de préhistoire de Solutré, 21 juin - 15 octobre 1991, Solutré, Musée départemental de préhistoire, , 152 p.. Nombreuses ill. noir et blanc.

Jeannette Werning et Corinne Debaine-Francfort, Au long du fleuve Jaune : premiers villages, premiers vases du Henan : Musée départemental de préhistoire de Solutré, 21 juin - 15 octobre 1991, Solutré, Musée départemental de préhistoire, , 152 p.. Nombreuses ill. noir et blanc. Corinne Debaine-Francfort, Du Néolithique à l'Age du Bronze en Chine du Nord-Ouest : la culture de Qijia et ses connexions, Paris, Éditions Recherches sur les Civilisations, , 435 p. (ISBN 2-86538-252-4). 30 cm, nb. ill. noir et blanc.

Corinne Debaine-Francfort, Du Néolithique à l'Age du Bronze en Chine du Nord-Ouest : la culture de Qijia et ses connexions, Paris, Éditions Recherches sur les Civilisations, , 435 p. (ISBN 2-86538-252-4). 30 cm, nb. ill. noir et blanc. Danielle Elisseeff, Art et archéologie : la Chine du néolithique à la fin des Cinq Dynasties (960 de notre ère), Paris, École du Louvre, Éditions de la Réunion des Musées Nationaux (Manuels de l'École du Louvre), , 381 p. (ISBN 978-2-7118-5269-7) Ouvrage de référence, bibliographie et Sites Internet. Deux céramiques de Longshan : p. 120-121.

Danielle Elisseeff, Art et archéologie : la Chine du néolithique à la fin des Cinq Dynasties (960 de notre ère), Paris, École du Louvre, Éditions de la Réunion des Musées Nationaux (Manuels de l'École du Louvre), , 381 p. (ISBN 978-2-7118-5269-7) Ouvrage de référence, bibliographie et Sites Internet. Deux céramiques de Longshan : p. 120-121.- Chen, Zhaofu, Découverte de l'art préhistorique en Chine, Paris, A. Michel, , 220 p. (ISBN 2-226-03386-6)

(en) Li Liu, The Chinese Neolithic : Trajectories to Early States, Cambridge et New York, Cambridge University Press, , 498 p. (ISBN 978-0-521-64432-7) 24 cm , noir et blanc. Texte basé sur la thèse de l'auteur consacrée à la culture de Longshan, et mise à jour avant 2004.

(en) Li Liu, The Chinese Neolithic : Trajectories to Early States, Cambridge et New York, Cambridge University Press, , 498 p. (ISBN 978-0-521-64432-7) 24 cm , noir et blanc. Texte basé sur la thèse de l'auteur consacrée à la culture de Longshan, et mise à jour avant 2004. (en) Li Liu et Xingcan Chen, The Archaeology of China : From the Late Paleolithic to the Early Bronze Age, Cambridge et New York, Cambridge University Press, , 330 p. (ISBN 978-0-521-81184-2) 24 cm , noir et blanc.

(en) Li Liu et Xingcan Chen, The Archaeology of China : From the Late Paleolithic to the Early Bronze Age, Cambridge et New York, Cambridge University Press, , 330 p. (ISBN 978-0-521-81184-2) 24 cm , noir et blanc. (en) Anne P. Underhill (dir.), A companion to Chinese archaeology, Chichester, West Sussex ; Malden (Mass.), Wiley-Blackwell, , 640 p. (ISBN 978-1-4443-3529-3) 26 cm , noir et blanc.

(en) Anne P. Underhill (dir.), A companion to Chinese archaeology, Chichester, West Sussex ; Malden (Mass.), Wiley-Blackwell, , 640 p. (ISBN 978-1-4443-3529-3) 26 cm , noir et blanc. (en) Li Zhiyan, Virginia L. Bower and He Li (dir.), Chinese Ceramics : From the Paleolithic Period to the Qing Dynasty, Cambridge et New York, Yale University and Foreign Langage Press, , 687 p. (ISBN 978-0-300-11278-8) 31 cm .

(en) Li Zhiyan, Virginia L. Bower and He Li (dir.), Chinese Ceramics : From the Paleolithic Period to the Qing Dynasty, Cambridge et New York, Yale University and Foreign Langage Press, , 687 p. (ISBN 978-0-300-11278-8) 31 cm .