Bronzes chinois

Les bronzes chinois sont universellement admirés comme des chefs-d’œuvre de l'art du bronze, tout particulièrement ceux réalisés au cours des deux premiers millénaires avant notre ère. Les bronzes des dynasties Shang et Zhou, depuis le XVIe siècle et jusqu’à 221 avant notre ère, aux formes et décors étonnants, témoignent de l’esprit créatif et de la remarquable maîtrise technique des bronziers chinois au cours de l’âge du bronze. L'art des dynasties royales de l'Antiquité (1570 - 221 avant notre ère), fondement essentiel de l'art chinois, est en majorité un art du bronze.

Bien que la valeur de ces chefs-d’œuvre ait été reconnue en Chine par les lettrés dès le XIe siècle, les sculpteurs sur pierre ou dans le bronze, n'étaient pas considérés comme « artistes » mais comme artisans dans la Chine ancienne. Il s'agit cependant d'une véritable pratique artistique, reconnue comme telle en Chine comme ailleurs aujourd’hui.

Dès l'époque Shang le bronze est associé aux rites funéraires. La somme de bronze investie dans les vases rituels y est d'ailleurs plus importante que celle des armes, et bien plus que celle employée par les paysans et artisans pour leurs outils : c’est l’indice de la grande valeur attachée, à l’époque des rois, aux pratiques rituelles et à la force protectrice attachée aux rites auxquels ces bronzes participent. Les bronzes, essentiellement des vases rituels, sont réalisés pour les célébrations où les défunts puissants, membres de l'aristocratie, sont invoqués. Leurs formes complexes soulèvent de multiples questions, en particulier le « masque » taotie. Et les fonctions de ces vases ou autres objets restent encore hypothétiques. L’étude des textes postérieurs et des inscriptions visibles sur les vases eux-mêmes, ainsi qu’une approche scientifique des ensembles funéraires sur les lieux de leur découverte permettent aujourd’hui de se faire une représentation assez précise de la raison d’être de ces bronzes et permettent de répondre à certaines questions concernant les cultures de l’âge du bronze qui en faisaient usage. Mais pour les cultures sans écritures qui ont participé à l'invention du bronze et de ses formes, loin du bassin du fleuve Jaune, comme au Gansu entre 2400 et 1900 avant notre ère, il reste encore beaucoup à découvrir. Sur un espace que l'on commence à connaitre pour ces hautes époques et où ces cultures surgissent bien souvent sur cette longue période, comme à Sanxingdui, sous la forme dominante de ces bronzes les spécialistes de toutes les disciplines confrontent leurs découvertes, les connaissances scientifiques actuelles aux anciennes données héritées de la tradition littéraire chinoise. Les historiens chinois travaillent d'abord à partir de traditions textuelles, en particulier les écrits de Sima Qian (145-86 avant notre ère), le fondateur de l’historiographie chinoise. Prenant appui sur cette tradition ils sont tentés de reconnaître la dynastie mythique des Xia dans les bronzes d'Erlitou, étudiés par la communauté scientifique internationale. Produits dans une société sans écriture du bassin du fleuve Jaune et à laquelle rien, pour l'instant, ne permet de reconnaitre la nature du pouvoir il est encore moins possible de lui donner un nom. La dynastie Xia est encore actuellement un mythe.

Certaines pratiques artistiques ne se transforment pas au moment des grands changements politiques. C'est ce qui se passe dans l'art du bronze au moment de la naissance de l'empire (vers 220 avant notre ère). Depuis longtemps le bronze n'est plus uniquement destiné aux rites, il est devenu un signe du pouvoir, un objet de luxe que les vivants utilisent et qui accompagne éventuellement le défunt dans l'au-delà. Le tombeau des riches devient peu à peu la reproduction d'une habitation occupée par des « habitants » de terre cuite ou de bois, les mingqi, et d'objets luxueux, souvent en bronze. À cette époque le bronze révèle clairement le style qui s'impose à la fin des Zhou, pendant la période des Royaumes combattants, et qui se prolonge sous les Han. Utilisé au sein de pratiques somptuaires où les cours rivalisent de luxe c'est son pouvoir d'imiter le textile et le travail du laque au pinceau qui est retenu. Le bronze est alors employé comme un support malléable, orné d'or et d'argent, de pierres semi-précieuses ou cloisonné d'émaux selon des procédés qui confinent à l'orfèvrerie. Ensuite pendant toute la durée de l'empire (221 avant notre ère - 1912 de notre ère) le bronze apparait dans des réalisations, qu'elles soient éléments de parure, miroirs ou statuettes ou sculptures monumentales comme celles déposées dans le mausolée de l'empereur Qin, où la matière d'alliage métallique conserve sa valeur symbolique. Les formes sont toujours des vecteurs de culture : innovation d'un certain naturalisme, persistances des motifs curvilignes, vivants et nerveux, survivances des vases rituels. Ces nouveaux usages du bronze sont liés à de nouvelles formes de pensée, à moins qu'elles n'aient assimilé des formes étrangères alors que la Chine est au contact de l'art des steppes, de l'art gréco-bouddhique venu d'Inde et du Gandhara au début de notre ère et, bien plus tard, au contact de l'art occidental à partir du XVIIIe siècle.

L'art des bronziers chinois s'offre à une histoire de l'art chinois avec des caractères qui lui sont spécifiques et d'autres qu'il partage avec la céramique, la sculpture, la peinture et la calligraphie chinoise et qui n'ont de sens qu'en étant compris au sein de l'histoire de la culture chinoise, mais dont les composantes multiculturelles nettement visibles à l'âge du bronze restent encore fort mal connues.

- Les dates indiquées pour les périodes couvrant le Néolithique et l'Antiquité sont entendues comme antérieures à notre ère, sans qu'il en soit fait mention. Seules sont explicitées les dates proches de notre ère.

- Les reproductions sont rassemblées en début d'article afin de permettre une vision d'ensemble et de percevoir aisément les variations de formes semblables au cours du temps, ainsi que les objets nouveaux.

Prototypes céramiques des premiers bronzes. L’apparition du métal dans les cultures néolithiques

.jpg.webp) Pichet à chauffer les liquides, prototype de la verseuse he (dynastie Shang, Anyang). Terre cuite « blanche » de la culture de Longshan. 2500-2000 avant notre ère. Musée national de Chine, Pékin

Pichet à chauffer les liquides, prototype de la verseuse he (dynastie Shang, Anyang). Terre cuite « blanche » de la culture de Longshan. 2500-2000 avant notre ère. Musée national de Chine, Pékin

Miroir en bronze, vers 2000 avant notre ère. culture de Qijia, Néolithique et âge du bronze (?) (2400-1900), Gansu. Musée National de Chine. Pékin

Miroir en bronze, vers 2000 avant notre ère. culture de Qijia, Néolithique et âge du bronze (?) (2400-1900), Gansu. Musée National de Chine. Pékin

Dynasties royales (1850 - 221 avant notre ère)

| Pouvoir en place | Durée | |

|---|---|---|

| Dynastie mythique des Xia | ||

| Culture d’Erlitou | Vers 1850 – vers 1550 | 300 ans |

| Dynastie Shang |

Vers 1600-1050 Vers 1600-1300 |

550 ans 300 ans |

| Dynastie des Zhou de l'Ouest | 1050-771 | 279 ans |

Dynastie des Zhou de l'Est

|

770 - 256 770 - 476 |

514 ans 294 ans |

Galerie : Les débuts de l'âge du bronze

Vase rituel jue pour chauffer l'alcool, bronze exempt de décor. Culture d'Erlitou. Musée national de Chine, Pékin

Vase rituel jue pour chauffer l'alcool, bronze exempt de décor. Culture d'Erlitou. Musée national de Chine, Pékin Plaque de bronze incrustée de turquoise figurant un masque. Culture d'Erlitou. Sackler Museum, Harvard Art Museums, Cambridge (Massachusetts)

Plaque de bronze incrustée de turquoise figurant un masque. Culture d'Erlitou. Sackler Museum, Harvard Art Museums, Cambridge (Massachusetts)_inlaid_with_cross_pattern._Shanghai_Museum.jpg.webp) Hache d'arme de bronze yue, avec incrustations de turquoise en forme croix. Culture d'Erlitou finale : XVIe siècle (?). Musée de Shanghai

Hache d'arme de bronze yue, avec incrustations de turquoise en forme croix. Culture d'Erlitou finale : XVIe siècle (?). Musée de Shanghai

Galerie : la Période d'Erligang

- Époque de la Période d'Erligang (vers 1600 - vers 1300 avant notre ère)

Vase calice gu pour l'alcool. Bronze. Période d'Erligang (vers 1550 – vers 1300). Musée Cernuschi, Paris

Vase calice gu pour l'alcool. Bronze. Période d'Erligang (vers 1550 – vers 1300). Musée Cernuschi, Paris_with_Mask_LACMA_AC1993.223.1.jpg.webp) Vase jue pour chauffer l'alcool, à décor en forme de masque. Bronze et pierres dures. Période d'Erligang. Musée d'art du comté de Los Angeles LACMA

Vase jue pour chauffer l'alcool, à décor en forme de masque. Bronze et pierres dures. Période d'Erligang. Musée d'art du comté de Los Angeles LACMA Vase jue servant à chauffer l'alcool, avec un motif de masque animal. Début de la période Shang. XVe – XIVe siècle av. J.-C. (?), période d'Erligang. Musée Cernuschi[2]

Vase jue servant à chauffer l'alcool, avec un motif de masque animal. Début de la période Shang. XVe – XIVe siècle av. J.-C. (?), période d'Erligang. Musée Cernuschi[2]

Galerie : l'époque de la Dynastie Shang

- Époque de la Dynastie Shang. Période d’Anyang (vers 1350 - vers 1050 avant notre ère)

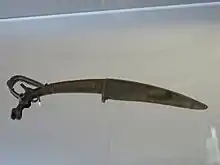

Couteau xiao à tête de bouquetin ibex. Nord ou Nord-Ouest de la Chine trouvé au Shanxi. Bronze. XIIIe – XIe siècle av. J.-C.. Musée Cernuschi[N 2]

Couteau xiao à tête de bouquetin ibex. Nord ou Nord-Ouest de la Chine trouvé au Shanxi. Bronze. XIIIe – XIe siècle av. J.-C.. Musée Cernuschi[N 2]_with_Pig_and_Whorls_LACMA_AC1998.251.11.jpg.webp)

Verseuse à alcool he en forme de rapace. Bronze. Dynastie Shang. Début de la phase d’Anyang, XIIIe – XIIe siècle av. J.-C. . H. 23, 8 cm. Musée Guimet[N 4]

Verseuse à alcool he en forme de rapace. Bronze. Dynastie Shang. Début de la phase d’Anyang, XIIIe – XIIe siècle av. J.-C. . H. 23, 8 cm. Musée Guimet[N 4] Vase calice gu pour l'alcool. Bronze, H. 29,7 cm. XIIe – XIe siècle av. J.-C.. Walters Art Museum, Baltimore

Vase calice gu pour l'alcool. Bronze, H. 29,7 cm. XIIe – XIe siècle av. J.-C.. Walters Art Museum, Baltimore Personnage sur un piédestal. Bronze, loin du territoire Shang, à l'Ouest[3]. Fosse 2, Sanxingdui, Guanhang, Sichuan, vers 1200. Bronze, H. totale 260 cm. Musée de Sanxingdui, Sichuan

Personnage sur un piédestal. Bronze, loin du territoire Shang, à l'Ouest[3]. Fosse 2, Sanxingdui, Guanhang, Sichuan, vers 1200. Bronze, H. totale 260 cm. Musée de Sanxingdui, Sichuan

Jarre hu à boisson fermentée, deux anses pour un cordon. Décor : deux taotie. Bronze, H. 29,8 cm. Shang, v. 1100. British Museum[4]

Jarre hu à boisson fermentée, deux anses pour un cordon. Décor : deux taotie. Bronze, H. 29,8 cm. Shang, v. 1100. British Museum[4] Verseuse guang (ou gong) pour l'alcool. Chine du nord. XIIe siècle av. J.-C. Dynastie Shang. Bronze. Musée Guimet [N 7]

Verseuse guang (ou gong) pour l'alcool. Chine du nord. XIIe siècle av. J.-C. Dynastie Shang. Bronze. Musée Guimet [N 7]

_with_human_faces.jpg.webp)

Galerie : Dynastie Zhou (1050 – 221) : évolution des formes

- Zhou occidentaux (vers 1050 – 771)

Cloche Bo. Bronze, H. 63 cm. Fin de l'époque Shang, début des Zhou occidentaux (vers XIe siècle av. J.-C.). Musée des arts asiatiques de Nice

Cloche Bo. Bronze, H. 63 cm. Fin de l'époque Shang, début des Zhou occidentaux (vers XIe siècle av. J.-C.). Musée des arts asiatiques de Nice Vase lei pour les liquides. Fin XIe – début Xe siècle av. J.-C.. Bronze. H : 49,7 cm [N 8]. Début des Zhou occidentaux. Musée Cernuschi

Vase lei pour les liquides. Fin XIe – début Xe siècle av. J.-C.. Bronze. H : 49,7 cm [N 8]. Début des Zhou occidentaux. Musée Cernuschi Plaque de char de guerre[7] en forme de masque. Zhou occidentaux. Musée Guimet Paris

Plaque de char de guerre[7] en forme de masque. Zhou occidentaux. Musée Guimet Paris

Vase xu pour les offandes de céréales. Propriétaire : Jin Hou Fu (inscription). Bronze, H. 22,2 cm. Shanxi. Fin des Zhou occidentaux. Musée de Shanghai

Vase xu pour les offandes de céréales. Propriétaire : Jin Hou Fu (inscription). Bronze, H. 22,2 cm. Shanxi. Fin des Zhou occidentaux. Musée de Shanghai

- Zhou orientaux (770 – 256) : Période des « Printemps et Automnes » (770-476)

%252C_V_sec._ac..JPG.webp) Hallebarde ge. « Printemps et Automnes », Ve siècle. Museo nazionale d'arte orientale. Rome

Hallebarde ge. « Printemps et Automnes », Ve siècle. Museo nazionale d'arte orientale. Rome Chaudron ding pour les viandes, décor: bandeaux d'écailles et dragons entrelacés. « Printemps et Automnes » final. Musée de Shanghai

Chaudron ding pour les viandes, décor: bandeaux d'écailles et dragons entrelacés. « Printemps et Automnes » final. Musée de Shanghai Bouteille hu pour l'alcool. Bronze incrusté de cuivre: animaux. H. : 39,8 cm. Ve s. Fin des Printemps et Automnes, début des Royaumes combattants. Musée Cernuschi[9]

Bouteille hu pour l'alcool. Bronze incrusté de cuivre: animaux. H. : 39,8 cm. Ve s. Fin des Printemps et Automnes, début des Royaumes combattants. Musée Cernuschi[9] Accessoires en bronze pour l'assemblage de pièces de charpente. « Printemps et Automnes » final. Tombe de Hougudui. Xinyang Museum. Henan

Accessoires en bronze pour l'assemblage de pièces de charpente. « Printemps et Automnes » final. Tombe de Hougudui. Xinyang Museum. Henan Épées de bronze incrustées de turquoise. « Printemps et Automnes » final. Tombe de Hougudui. Xinyang Museum. Henan

Épées de bronze incrustées de turquoise. « Printemps et Automnes » final. Tombe de Hougudui. Xinyang Museum. Henan

- Zhou orientaux (770 – 256) : Période des « Royaumes combattants » (475-221)

Bouteille ou jarre hu pour l'alcool. Henan. « Royaumes combattants ». Bronze avec incrustation de cuivre: batailles mythiques. Musée Cernuschi[N 10].

Bouteille ou jarre hu pour l'alcool. Henan. « Royaumes combattants ». Bronze avec incrustation de cuivre: batailles mythiques. Musée Cernuschi[N 10]. Flamant rose aux andouillers : protecteur de tombe[N 11]. Bronze. « Royaumes combattants »: début. Milieu Ve siècle. Tombe du marquis Yi de Zeng. Musée de la province du Hubei

Flamant rose aux andouillers : protecteur de tombe[N 11]. Bronze. « Royaumes combattants »: début. Milieu Ve siècle. Tombe du marquis Yi de Zeng. Musée de la province du Hubei Orchestre du marquis Yi de Zeng [10]. Bois et bronze, poids total 2 500 kg. Début des « Royaumes combattants ». Wuhan, Musée de la province du Hubei

Orchestre du marquis Yi de Zeng [10]. Bois et bronze, poids total 2 500 kg. Début des « Royaumes combattants ». Wuhan, Musée de la province du Hubei Chaudron, ding, pour cuire les viandes et poissons. Bronze incrusté d'or et d'argent. « Royaumes combattants ». Musée du Liaoning

Chaudron, ding, pour cuire les viandes et poissons. Bronze incrusté d'or et d'argent. « Royaumes combattants ». Musée du Liaoning Fiole, bronze incrusté d'argent. H 31 cm. Période des « Royaumes combattants ». Freer Gallery of Art, Smithsonian Institute. Washington DC

Fiole, bronze incrusté d'argent. H 31 cm. Période des « Royaumes combattants ». Freer Gallery of Art, Smithsonian Institute. Washington DC_with_Spirals_and_Feline_Head_LACMA_AC1998.251.62.jpg.webp) Agrafe de vêtement en bronze incrusté d'argent[11]. Fin de la période des « Royaumes combattants ». Los Angeles County Museum of Art

Agrafe de vêtement en bronze incrusté d'argent[11]. Fin de la période des « Royaumes combattants ». Los Angeles County Museum of Art Revers de miroir. L'idéogramme shan (montagne) est reproduit six fois. « Royaumes combattants ». Musée National de Chine. Pékin [12]

Revers de miroir. L'idéogramme shan (montagne) est reproduit six fois. « Royaumes combattants ». Musée National de Chine. Pékin [12] Hallebarde ge de la fin de la période des « Royaumes combattants ». Musée de Shanghai

Hallebarde ge de la fin de la période des « Royaumes combattants ». Musée de Shanghai

Dynasties royales : Généralités sur les bronzes antiques

Créations et créateurs en trois dimensions

Le bronze, en Chine, a donné lieu à des objets utilitaires dès les premiers temps de l'âge du bronze. Ces premiers objets ont été travaillés avec économie dans l’unique but de correspondre à leur fonction : ce sont tout d’abord (Majiayao, Qijia) des couteaux, haches, des pointes de flèches et des miroirs (de simples disques polis sur une face). Leur forme a évolué, au cours des temps, comme avec le développement des arbalètes depuis la période des « Royaumes combattants », puis sous les Qin et les Han. Mais il a surtout permis de réaliser des objets de prestige pour une élite privilégiée qui faisait déjà travailler le jade. Le jade est un matériau très dur qui nécessite tout autant que le bronze un énorme travail, mais le bronze nécessitait aussi un grand nombre de travailleurs[13]. Ces objets de prestige ont des formes singulières bien différentes de leurs prototypes en céramique. Elles sont composées avec art : que ce soit pour des vases rituels, des objets qui se substituent aux êtres vivants auprès des morts ou des éléments de parure, des éléments de harnachement à incrustations de métaux précieux, des lampes étonnantes et des plats et des miroirs au revers savamment décoré. Dans ces réalisations la fonction initiale est l’occasion d’une invention foisonnante de formes dans les trois dimensions à partir de prototypes dont l’artiste ou l’artisan peut beaucoup s’écarter, s’inspirer de cultures lointaines, trouver des solutions chargées d’humanité ou d’un sens aigu de l’harmonie des formes. Tel récipient, sa forme et son décor, ne relève plus alors des seuls arts décoratifs mais aussi de la sculpture[14].

Leurs créateurs ayant disparu dans l’anonymat, il nous est possible de redécouvrir la raison des commandes de ces singulières créations tridimensionnelles. Pour chacune d’entre elles il est aujourd’hui possible de reconstituer l’univers des formes qui a participé à sa conception, l’écart qu’elle manifeste et éclaircir, si possible, le sens de ses formes, son inscription dans les traditions et la culture.

Le statut de ces créateurs dans les arts en trois dimensions (le bronze, la pierre, la céramique d’art) a longtemps dépendu du regard des lettrés, de leur domination administrative et culturelle qui en a fait de simples artisans, bien loin derrière les peintres amateurs lettrés, seuls à bénéficier d’un statut semblable à celui des artistes modernes [14].

Ouvriers, artisans, artistes … et commanditaires

Dans les territoires qui sont aujourd’hui ceux de la Chine, les cultures néolithiques, en se hiérarchisant, se sont mises à utiliser des matériaux nécessitant un énorme travail collectif réalisé par des ouvriers spécialisés[15] : le jade et le bronze. Ce qui caractérise l'art de la Chine à cette époque c’est la multitude improbable de tels objets, les quantités de bronze produites vu l’extrême difficulté de réaliser des objets si complexes dans ces matériaux avec les moyens de l’époque. En ce qui concerne le bronze, de nombreux corps de métiers étaient nécessaires : ouvriers, artisans et artistes, dont la condition d'esclaves n'est pas prouvée actuellement tout en n'étant pas exclue. La division du travail cependant est probable[16]. Ces corps de métiers ont permis de réaliser l’extraction des minerais puis d’obtenir du métal en lingots. Après leur transport sur plusieurs centaines de kilomètres jusqu’aux grandes cités, d’autres ouvriers étaient chargés de la mise en forme de cette matière première. Un tel investissement renforçait la distinction de ceux qui commandaient à toute cette chaine de travailleurs, les commanditaires aristocrates et prêtres qui pouvaient en apprécier les qualités lumineuses (le bronze poli ayant une belle couleur dorée) ainsi que le poids, les qualités formelles et la signification du décor.

Le bronze permettait de produire les instruments du culte. Lequel était au centre de l'idéologie qui accompagnait au pouvoir toute une aristocratie durant des siècles. À cette élite se trouvaient associés, par leur savoir-faire et leur créativité, les bronziers qui travaillaient dans l'espace des cités-palais de l'époque.

L’apparition du travail du métal : le cuivre et l'or, puis le bronze au Gansu, ensuite au Henan

- Au Gansu :

C’est au Gansu et au Qinghai, qu’actuellement (en 2014) on a retrouvé en quantité appréciable les plus anciens outils métalliques découverts en Chine[17] : haches, couteaux et poinçons, pointes de lances ... S’y ajoutent les premiers miroirs de bronze et les éléments de parure dans divers métaux dont le cuivre et l'or. Ceci entre 2200 et 1600 avant notre ère dans la culture de Qijia, qui effectue, la première, le passage du Néolithique final à l'âge du bronze, probablement dans un premier temps par la voie des échanges de produits avec l'Ouest. En 2008 on y dénombrait 350 sites[18]. D'autres cultures du Néolithique final, du Gansu au Shandong, ont possédé cette métallurgie du cuivre et du bronze, mais dans une bien plus faible mesure[19]. Il est possible que cette découverte soit intervenue par tâtonnements, mais l'apport de cultures nomades venues de l'Ouest est reconnu dans les années 2000 comme la solution la plus probable, témoins archéologiques indiscutables à l'appui[20] : une étude scientifique des dépôts archéologiques de la culture de Qijia et de l'ensemble des cultures du Néolithique final du Nord et du nord-ouest de la Chine[N 12] ainsi que celles du centre de l'Eurasie, en particulier les Seima-Turbino (2100-2000), et cultures d'Andronovo (1900-1600[21]) et de leurs voisines, sont aujourd’hui (dernières publications en 2007 - 2014[22]) reconnues comme les connexions qui ont permis la pratique du bronze en Chine, et d'abord au Nord-Ouest, à leur contact direct. Ces premières étapes dans la métallurgie semblent de l’ordre de l’expérimental[23] avec du cuivre martelé ou fondu. Ensuite les artisans vont inventer des alliages : 60 % de cuivre et au moins 5 % d’étain[N 13], et dans certains cas du plomb ou d’autres éléments afin d’abaisser la température de fusion et permettre une retouche et un traitement de surface plus aisé[24]. Dans la culture de Qijia l’emploi de moules bivalves que l’on pouvait aisément assembler, première forme des moules à section, évinça rapidement la pratique du martelage.

D’abord utilisée pour les outils et les armes avec ces moules en deux parties, cette pratique évolua lorsqu’elle fut appliquée à la réalisation de vases rituels en bronze : le nombre de parties augmenta. Cette technique a été aussi celle des artisans du Henan, qui en firent, quelques siècles plus tard, une pratique qui évolua depuis la période d'Erligang et d'Erlitou, puis les Shang jusqu’aux Han.

- Au Henan :

Le territoire actuel de la Chine possède en effet de grandes quantités de poches de minerais dans le bassin moyen du fleuve Jaune, au Henan et au Shaanxi[N 14]. Les premiers mineurs du Henan y ont trouvé du cuivre, de l’étain et les sites exploitables au début de l’âge du bronze, ici dans la culture d’Erlitou (vers 1700-1500 avant notre ère), sont assez proches les uns des autres dans un rayon de 400 km autour de la future capitale Shang, Anyang[N 15]. Du plomb étant disponible un peu plus loin. Alors que le travail du bronze, vu la rareté de ses composants en Occident, y exigeait des procédés économes de martelage, les rivets et la soudure, cette situation exceptionnelle propre à la Chine a favorisé une utilisation par moulage : la couche de matière y est beaucoup plus épaisse bien que l’on avait connaissance des techniques plus économes en minerais[25]. Et le décor en surface reproduit, en relief, tout simplement les formes gravées dans l’argile souple du moule : cette technique prolongeait en effet le savoir-faire des céramistes néolithiques en Chine. Ceux-ci étaient bien implantés sur le même territoire depuis plus de deux millénaires et eux aussi bénéficiaient de conditions favorables avec le plus grand plateau de lœss au monde, riche en argile. Le lœss constitue le sous-sol depuis les environs de Lanzhou, au Gansu, jusqu’à Xi’an au Shaanxi [26]. C’est la matière première des moules qu’emploient les bronziers. Travaillée et cuite elle donne les briques des fours et de l’habitat traditionnel en Chine du Nord.

Cela dit il existe aussi d’autres sites, sur le territoire de la Chine actuelle, où se sont développés une céramique de qualité et des lieux de production de bronze à des époques anciennes, mais la région d’Anyang, considérée pour des raisons culturelles et idéologiques comme « le berceau de la Chine », a fait l’objet, pendant longtemps, d’études bien plus poussées que dans le reste de la Chine actuelle. En conséquence on y a trouvé un plus grand nombre de sites anciens, mais le minerai de cuivre se trouve en de très nombreux autres lieux aussi[27]. Enfin, la céramique a produit les premières formes des vases rituels, instruments du culte des ancêtres (de l’aristocratie), qui allaient être transposés dans le bronze.

Modèles céramiques

L'antériorité des formes en céramique utilisées ensuite pour réaliser des bronzes est avérée[28]. Mais le terme « prototype » doit être précisé : il ne s'agit pas de formes réalisées « en vue » d'une transposition dans le bronze, ce sont des formes en céramique, antérieures à l'âge du bronze, qui ont perduré et ont été transposées en bronze. Ces « prototypes » ont été interprétés dans le bronze en affinant leur silhouette et avec des motifs gravés dans la surface des moules qui apparaissent maintenant en léger relief dans les premiers bronzes. Les éléments en hauts reliefs, qui apparaissent ensuite, semblent avoir été impossibles en céramique, à cette époque. Le savoir-faire des céramistes et l'abondance des matériaux a pu favoriser un travail du bronze par moulage dans des moules en céramique.

Pratique du moulage des vases rituels en bronze

Cette pratique est spécifique aux vases ayant des formes complexes, elle diffère pour les armes qui sont coulées dans de simples moules en deux parties. La méthode la plus simple consiste en huit étapes [29] :

- réaliser le noyau en terre réfractaire afin qu’il puisse se démouler aisément, éventuellement appliquer un démoulant ;

- réaliser les divisions qui sépareront les parties, en général le moule est en trois ou quatre parties ;

- poser les divisions en recouvrant le noyau d’une épaisse couche d’argile et laisser sécher ;

- déposer les différentes parties avant complet durcissement et les décorer en gravant l’argile (méplat) ou avec des éléments en faible relief ;

- Reconstituer l’ensemble à l’envers, en laissant un faible espace entre le moule externe et le noyau ;

- Couler le bronze dans cet espace: cela nécessite beaucoup de matière mais donne une grande précision, assez rapidement ;

- Au démoulage, il est souvent nécessaire de briser le moule externe ;

- Après avoir ébarbé les lignes de joint il reste à polir le bronze qui possède alors un aspect jaune clair brillant.

Cette méthode permet de faibles reliefs. Pour obtenir des hauts reliefs, comme une anse, les bronziers antiques réalisaient d’abord la forme principale à partir de moules qui laissaient la future partie de l’assemblage évidée, en réserve. Après démoulage on plaçait la partie démoulée dans un second moule pour fondre la partie en relief directement à son emplacement définitif. On coulait une seconde fois pour effectuer l’assemblage et la partie en relief et il pouvait se produire des coulures, à l’intérieur de la pièce, quand le bronze débordait par le vide laissé en réserve. C’est la méthode de fonte en coulées successives [30]. Dans certains cas les parties en relief pouvaient être coulées dans des petits moules insérés à l’intérieur des grands ce qui avait l’avantage d’éviter les bulles d’air dans des parties pour lesquelles on n’employait pas d’évents à cette époque en raison de la difficulté des travaux de reprise à froid.

Au VIe siècle avant notre ère la fonte à cire perdue permet de simplifier la solution précédente pour des parties en très haut relief, en très forte saillie sur la forme principale, mais en utilisant des évents dissimulés dans les parties invisibles d’une table de bronze, par exemple. Pour des pièces peu communes, donc. C’est aussi à cette époque qu’apparaissent les éléments sans relief, de l’incrustation de cuivre, d’or et d’argent dans le bronze. Avec le jeu de ces couleurs clinquantes, et parfois des pierres colorées comme la malachite et la turquoise. Enfin les bronziers emploient des petites matrices qu’ils impriment, en motif tapissant, sur des bandelettes, insérées ensuite à l’intérieur du moule externe. Le moule est cuit avant la coulée du bronze, il est toujours brisé. Ces effets très décoratifs correspondent à la montée d’une société qui s’entoure, de son vivant, d’objets de prestige dans une rivalité entre les cours, à la fin de la dynastie Zhou.

Identification

Les idéogrammes qui apparaissent sur les bronzes à l'époque tardive des Shang et au cours des « Printemps et Automnes », indiquent, au minimum, le nom du clan auquel appartient le propriétaire de la pièce. Ce nom, suivi du type de vase, servent à identifier les pièces dans les musées de Chine. Ainsi Xi You désigne le vase de type you du clan Xi [31]. Ailleurs les quatre idéogrammes ya qi fu yi, sur un zun, (Ya Qi Fu Yi Zun), précisent que ce zun appartenait à un certain Yaqi et était utilisé au cours des cérémonies en l'honneur de l'ancêtre Fuyi[32]. Une cuve à eau jian de la période tardive des « Printemps et Automnes » porte quatorze idéogrammes. Le récipient est identifié comme étant Wu Wang Fu Chai Jian. On en déduit que cette cuve appartenait au roi de Wu, Fu Chai[33].

Dynasties royales : Formes, fonctions et décors

Sous les Shang et les Zhou l'usage des bronzes participe du contexte rituel et guerrier de cette époque mouvementée. Les bronzes sont les signes de la puissance de la dynastie et, à partir des Zhou, ils renforcent l'image de la légitimité du souverain et de son clan, le rang de chacun[N 16] et leurs liens avec le Ciel[34].

- Inscriptions

Les premières inscriptions se limitent à nommer le donateur, la personne qui a fait exécuter le bronze, et le dédicataire, le défunt à qui est dédié le bronze pour les rites liés au culte de cet ancêtre. Parfois l'inscription fait aussi allusion au bénéficiaire, la personne vivante qui bénéficie du bronze offert par le donateur[N 17]. Une inscription exceptionnelle, du IXe siècle (Zhou occidentaux), fait allusion à un mariage[35]. L'inscription permet de s'approcher de cette société où la mariée, du clan royal, et son époux offrent des présents en remerciement des vases rituels offerts par le roi et convoyés par ce qui semble être une femme occupant de hautes fonctions au gynécée royal. C'est cette personne qui a fait réaliser le bronze destiné aux rites pour ses propres ancêtres. Cette femme appartiendrait au clan dont la famille royale Zhou constitue le lignage[N 18] le plus ancien.

- Une boisson fermentée

Sous les dynasties Shang, plus que jamais[N 19], les vases à boisson fermentée sont d'un grand nombre et d'une grande variété. La nature de ces boissons n’est pas connue précisément : on emploie habituellement l’expression de « boissons fermentées » pour un « alcool » obtenu par fermentation d'un moût de céréales. Le terme le plus juste pourrait-être « bière », mais d'un type plus sucré que celle que nous connaissons et sans amertume, servie chaude[36], et pouvant être aromatisées avec des plantes ou du poivre[37].

- Armes

Si les relations entre les formes des vases sous les dynasties royales[38] et les découvertes de Sanxingdui[39] ont bien été étudiées dans des ouvrages accessibles, la documentation sur les armes est bien plus rare pour cette période[N 20].

Les types de vases

Les archéologues de l'époque des Song ont défini trois types[N 21] : les vases pour la boisson, ceux destinés aux aliments et ceux réservés à l'eau. Aujourd'hui, si l'on garde cette classification c'est avec de nombreuses réserves. Les noms actuels sont largement une convention moderne. Les usages de certains vases ont pu varier dans le temps et dans l'espace.

1. Vases pour les bières : jue, jiao, jia, gu, zhi, zun, you, hu, lei, pou, yi

2. Vases pour les offrandes de nourriture : li, ding, yan, gui, yu, pen, xu, fu, dou, dui

Les débuts de l’âge du bronze

Erlitou, puis Erligang au début des Shang dans le bassin du fleuve Jaune.

- Erlitou

Dans une période initiale nous venons de voir que le bronze, matériaux travaillé selon différents procédés, apparait en plusieurs points distants les uns des autres, mais, dans l'état actuel de nos connaissances, tout d'abord au Gansu entre 2400 et 1900 avant notre ère dans la culture néolithique de Qijia. L’âge du bronze, en tant que tel, débute quelque deux mille ans avant notre ère dans le bassin du fleuve Jaune[40] et « dans des cultures situées ailleurs, mais ne le cédant en rien aux créations artistiques, aux innovations techniques de la Plaine Centrale » [41] avec une production abondante d’objets présentant une mise en œuvre complexe, par moulage, et valorisés par un décor et une recherche dans la forme. L'historiographie a retenu en particulier, dans le bassin du fleuve Jaune, la culture qui fleurit aux abords des palais d’Erlitou entre 1700 et 1500, près de l'actuelle Luoyang. La culture d'Erlitou (v. 1900/1800 - 1500) témoigne d'une société antérieure à la société Shang[42]. Les rares récipients pour cuire les aliments (ding) qui ont été trouvés sur ce site peuvent avoir servi de nombreuses fois, au point de porter des traces d'anciennes réparations. Ces vases ont donc servi à des célébrations rituelles avant d'être inhumé à côté d'un membre puissant du clan royal, dans son tombeau. Dans ce contexte le défunt est supposé être entouré des vases qui vont lui permettre de célébrer dans l'au-delà les rites destinés à ses propres ancêtres.

Deux faits caractérisent ces premiers bronzes sur le territoire actuel de la Chine, malgré leurs différences nettement contrastées[41] entre le « centre », l'Ouest, l'Est, le Nord et le Sud. Tout d'abord les vases sont tous coulés dans des moules en plusieurs parties. D'autre part, qu'il s'agisse des ding, pour cuire les aliments, ou des vases jue, utilisés pour chauffer l'alcool (les boissons fermentées étant légèrement chauffées), ils ressemblent toujours à leurs prototypes en céramique datant de la période précédente. Les formes ainsi transposées d'une matière et d'une « technique » à une autre ont subi quelques modifications. Elles sont plus fines et peuvent porter des décors en léger relief. Ces reliefs correspondent à l'empreinte de la gravure exécutée dans le moule externe ; un moule interne étant nécessaire pour obtenir le volume creux de ces récipients. Les premiers exemples de masque taotie apparaissent dans ces reliefs « décoratifs », ou avec une fonction que nous ignorons, sur les bronzes des XVe et XIVe siècles.

- Erligang

La période, entre la fin du néolithique et les premiers temps des Shang, est dénommée période d'Erligang (XVIe – XIVe siècles avant notre ère), du nom du premier site découvert à 150 km au Nord-Est de Zhengzhou[41]. Elle est considérée, en Chine, comme devant être identifiée à la période de la dynastie mythique des Xia. Les prototypes céramiques de vases rituels y trouvent toujours leurs équivalents dans le bronze. Le décor est réduit à un bandeau composé de points et de lignes obliques se terminant par l'esquisse d'une volute que l'on peut interpréter comme l'évocation d'un nuage. Le motif du nuage est récurrent dans les arts en Chine [43]. Dans la période d'Erligang le moulage en plusieurs parties est bien maitrisé et le bandeau s'enrichit de plusieurs effets graphiques. Des tracés où apparaissent les premières formes de masque (sur les calices gu[44]) ou bien, sur les chaudrons (fang ding). Et des jeux graphiques avec des « têtes de clous » (ou plutôt des cabochons) disposés régulièrement et environnés d'un décor symétrique évoquant des yeux et un faciès, au centre des « faces » et sur les « angles » du récipient[45].

- Hors du territoire où se développe la dynastie Shang, à l'époque d'Erligang, une culture du bronze[46], parmi d'autres, s'est développée au Jiangxi, sur la rive droite du fleuve Yangzi, à Xin'gan, et s'est poursuivie à l'époque des Shang vers 1200 avant notre ère. Les bronzes se distinguent par des représentations d'animaux au naturalisme stylisé. Les ding (pour cuire les aliments) sont nombreux dans cette région alors que dans le bassin du fleuve Jaune ce sont les vases à alcool qui dominent. À l'époque d'Anyang des Shang, au XIIe siècle, ils ont des pieds réalisés dans de hautes lames de bronze décorées d'oiseaux ou de dragons stylisés[N 22]. Certains des récipients de ce type ont été rassemblés par la reine Fu Hao à Anyang, épouse du roi Wu Ding des Shang (règne vers 1324-1266 av. J.-C.). Cette sépulture contenait un véritable trésor de bronzes travaillés avec art et témoignait d'une véritable « passion » pour la recherche de pièces rares, précieuses voire exotiques, dont ce ding aux formes étranges[47].

Les Shang de la phase d'Anyang

- Bronze au Henan

Le Henan est le berceau des Shang. Du XIIIe au XIe siècle, au cours de cette période de stabilité, l'art du bronze atteignit un sommet et la gamme des modèles produits n'a jamais plus été aussi large[48]. Pour ce qui concerne la vaisselle funéraire, les quantités de bronzes, le nombre dans chaque type sont des signes du rang des personnages concernés : les vivants comme les morts[49].

- Formes et fonctions

_with_inscription._Late_Shang._Toulon_Asian_Arts_Museum.jpeg.webp)

La plus grande partie des vases rituels, en bronze, est liée à l'usage d'une boisson alcoolisée tiédie, probablement une forme ancienne de huangjiu, très éloignée de notre vin mais très proche du saké japonais. Ces récipients sont utilisés lors des funérailles de la haute aristocratie et ensuite déposés dans la tombe. La typologie des formes se constitue, les variations à l'intérieur de chaque type se réduisent au cours de la période d'Anyang. Chaque bronze porte des inscriptions à l'intérieur à partir de la période d'Anyang : elles sont réduites au nom du clan du propriétaire, ou son lignage, et à sa fonction et au nom de l'ancêtre à qui il est dédié[51].

Hors du territoire des Shang, au Sud, des récipients en forme d'animaux voient le jour, comme le célèbre éléphant du musée Guimet[N 23], tandis qu'au Sichuan, au Sud-Ouest des Shang, d'autres pratiques rituelles sont associées à des objets d'un style totalement différent : à Sanxingdui la figuration des êtres y est très stylisée, les formes anguleuses, et l'or apparait souvent alors qu'il est presqu'ignoré dans le pays Shang.

- Décors : leiwen et taotie

Les spires ( leiwen, « motifs du tonnerre »), en spirales inversées assemblées par paires et disposées en bandes, sont utilisées comme éléments de « remplissage » ou de « fond » de faible épaisseur par rapport aux formes, en relief : masques de taotie et motifs de dragons, ou autres animaux réels ou imaginaires qui prolifèrent à cette époque dans le décor des bronzes. Le motif du taotie (de face ou de profil) et ces « motifs du tonnerre » permettent de composer des frises avec des saillies correspondant à la jointure de deux parties de moules : une barre verticale divisant le masque du taotie, vu de face, en deux parties symétriques[N 24]. Le taotie est composé de divers éléments de faciès d'animaux, sans que leur forme et leur origine soient bien fixés, ce qui permet de nombreuses variations.

Les Zhou de l'Ouest

- Formes et fonctions

Les textes apparaissent avec une nouvelle fonction principale : celle de communiquer les hauts faits politiques et sociaux du propriétaire du vase. La "réforme rituelle" de la période se confirme ici dans les nouvelles fonctions des vases : le fait que les vases tendent à devenir des marqueurs du rang social des défunts des tombes dans lesquels ils sont entreposés, sans doute suivant des lois somptuaires[52]. Ils peuvent comporter des centaines de caractères[53]. Ils nous renseignent sur les changements qui se sont opérés depuis les Shang. La nouvelle dynastie a réparti le territoire du bassin du fleuve Jaune, après sa conquête, à de nouveaux dignitaires issus de la famille des conquérants. Les rituels sont donc destinés à des ancêtres communs à toute cette aristocratie, ils se répandent dans les provinces et forment peu à peu le ciment de l'unité chinoise[54]. Les textes vont de l'inventaire des dépôts dans la tombe à des textes relatifs au passage dans l'autre monde, l'éloge du défunt, ses fonctions, ses territoires, ses procès et ses guerres. Mais on trouve aussi des écrits relatifs à la divination qui concernent les vivants, à côté de lois, de documents médicaux ou des traités de stratégie. Jessica Rawson[55] propose que les ancêtres étaient censés lire[N 25] l'inscription en recevant les offrandes du rituel. Et les vases étant déposés, pendant un temps, dans le temple des ancêtres, les inscriptions s'adressaient aussi aux générations futures. La gloire des descendants devant se réfléchir au bénéfice des défunts, lesquels gagnaient ainsi en influence dans le royaume des morts pour protéger les vivants.

L'alcool étant alors considéré comme ayant précipité la défaite des Shang, ce sont les récipients dédiés à la nourriture qui deviennent les plus nombreux dans les dépôts et qui prennent les formes les plus variées.

- Décors

Les éléments figuratifs : taotie et autres animaux réels on imaginaires sont moins nombreux, stylisés, les dragons se font plus nombreux. Tous se fondent plus ou moins dans le décor, composé en majorité de grandes spires carrées leiwen, de grandes ondes et de formes géométrisées qui renforcent l'expression de la forme. Ainsi le ding se fait plus rond, il le deviendra encore plus pendant la période des « Printemps et Automnes ». Le fanding : plus parallélépipède, avec un rectangle réservé de tout décor sur ses faces. Le gui, récipient relativement long et plat voit ses flancs se couvrir de cannelures horizontales profondes et reçoit un couvercle de forme rectangulaire. Sous sa forme arrondie il est nommé xu, sous sa forme en trapèze : fu[56].

Les Zhou de l'Est

- Formes, fonctions et décors

Les rois Zhou ont été contraints de quitter la terre de l’Ouest, leur capitale avec les temples dédiés à leurs ancêtres : ils perdent progressivement toute légitimité aux yeux des princes. Ceux-ci pensent le territoire qui leur avait été attribué par les rois Zhou comme étant leur pays, sur lequel ils sont les seuls à pouvoir exercer une autorité. Ils en font des états autonomes, rivaux jusque dans les objets des rituels et leurs objets quotidiens en bronze, dans le luxe de leurs « palais »[57].

Dans cette compétition à laquelle se livrent les cours vassales des Zhou orientaux, durant les « Printemps et Automnes », puis avec une plus grande violence à la période des « Royaumes combattants », les bronzes sont devenus des objets de luxe à usage domestique pour cette nouvelle élite politique. Une étude comparative avec les procédés en usage dans les pays voisins montre que l’imitation s’est aussi portée vers des modèles étrangers. Les continuelles incursions des nomades ont été décisives dans l’évolution des pratiques guerrières : la cavalerie, l’épée, le pantalon et la monte à califourchon comme le tir à l’arc à cheval vont être adoptés dans la Chine des Royaumes combattants[58]. Vers 550 avant notre ère l’art animalier des nomades scytho-sibériens semble être le modèle pour les bronziers[59]. Un art qui se joue des scènes de prédation, des hordes d’animaux sauvages, des êtres hybrides et des purs jeux graphiques de couleurs par application de cuir ou de feutre découpés. Ces effets et ces motifs venus de l’art des steppes[60] ou des laques du royaume de Chu, au Sud du Yangzi, se trouvent transposés en Chine du Henan[61] dans un travail d'orfèvrerie : sur les bronzes à incrustation de cuivre, en plaques découpées là encore. La demande augmentant de nouveaux objets domestiques apparaissent, avec des incrustations plus précieuses. Les agrafes de bronze à incrustations se multiplient avec une grande variété de formes et d’ornements qui témoignent ici encore de l’influence de l’art « barbare »[60] des steppes mais avec le décor géométrique qui fait suite aux scènes de guerre et de « chasses mythiques ». Des poids de bronze, incrustés d'or, pour maintenir tendues les nattes au sol, sont l'occasion de purs jeux graphiques où la spire domine: motifs de nuages ou d'animaux s'entre-dévorant en arabesques quasi abstraites. Les matières les plus chargées d'effets somptueux, les motifs qui se prêtent à l'accumulation comme les entrelacs de dragons deviennent les nouveaux signes ostentatoires du pouvoir. Les vêtements de soie brodée et les objets laqués de motifs peints sont donnés en modèles aux bronziers. Tout effet de relief disparait au profit de motifs tapissant. Ce que retient l'époque c'est la possibilité donnée au bronze d'imiter les autres formes et les autres matières : même les matières moins luxueuses comme la vannerie peuvent servir de modèle[62]. De nouvelles formes apparaissent aussi : l'homme au combat sur les vases aux incrustations de cuivre. Dans un registre plus pacifique, on trouve enfin les premières figures humaines, bien humaines, dans certaines statuettes où l'homme se fait serviteur, porteur de lampe ou assemblée de joueurs d'échecs animés d’émotions les plus joyeuses. Dans ces petits bronzes les attitudes expressives retiennent l'essentiel, la reproduction détaillée n'étant pas le propos. C'est dans cet esprit, dans ce style, qu'il faut situer l'apparition des premiers mingqi, qui sont des substituts : des objets, ou des êtres traditionnellement immolés pour accompagner le défunt ou la défunte, et qui sont à cette époque parfois en bois peint, en tissus ou fibres, et en terre cuite[63]. Une nouvelle représentation de la mort et de la vie voient le jour alors, incarnées dans ces substituts.

L'usage rituel des cloches (dépourvues de battant mais suspendues et que l'on heurte) présentes dans certaines tombes Shang, a pris avec le temps une importance telle que l'on peut les composer en carillons de plus en plus sophistiqués sous les Zhou occidentaux. Le seuil est franchi vers 850 avant notre ère[64]. Une transformation des rituels se serait produite à cette époque. Le carillon monumental de soixante-cinq cloches qui a été découvert dans la tombe du marquis Yi de Zeng (milieu du Ve siècle) en est l'exemplaire le plus perfectionné. Il était complété par un second carillon fait de pierres sonores, deux tambours, des flûtes et des instruments à cordes[10].

- Bronze et fer - bois et pierre

Les armes deviennent l'enjeu majeur. Leur mise en forme, leur taille, leur poids et les alliages sont l'objet d'un travail intense et de grande ampleur. L'armement devient essentiel, et les dépôts funéraires nous évoquent autant le luxe de la vie privée que les métamorphoses des armes. Mais, en Chine, le fer ne prend pas rapidement le pas sur le bronze. La découverte du fer au VIIIe siècle n'a pas eu, en Chine, l'impact qu'elle a eu ailleurs. Pour reprendre la formule d'Alain Thote[41] : « le prestige du bronze était tel que le fer ne pouvait lutter, si l'on peut dire, à armes égales, pour le concurrencer ». Encore au Ve siècle le bronze reste une matière précieuse et convoitée par une aristocratie fortunée[65] mais il permet aussi de couler les innombrables pointes de flèches des fantassins, qui sont d'abord des archers, et d'importantes quantités de lames ge, qui arment les soldats des chars de combat. Le terme ji apparait à la fin de cette époque pour désigner une nouvelle arme, la hallebarde en fer[66]. Les épées de fer, courtes, sont encore très rares à la fin des Printemps et Automnes[67]. Elles dérivent du poignard introduit par les Zhou de l'Ouest depuis la périphérie du monde chinois, du Nord et du Sud. Les épées de bronze s'allongent au cours des Royaumes combattants, elles restent l'arme la mieux adaptée au corps à corps au sein des troupes à très gros effectifs qui se multiplient au cours de cette période. Dans le domaine civil, jusqu'à la fin de l'époque des « Royaumes combattants » les paysans ont continué d'utiliser des outils de bois (bêche, fourche …) ou de pierre. Le fer n'est intervenu dans ces outils que pour des parties seulement, comme l'extrémité d'une bêche, d'une pelle[68].

La Chine impériale (221 avant notre ère - 1912 de notre ère)

| Pouvoir en place | Durée | |

|---|---|---|

| Dynastie Qin Premier Empereur, Qin Shihuangdi | 221 - 206 avant notre ère | 15 ans |

| Dynastie des Han occidentaux ou antérieurs | 206 avant notre ère - 9 de notre ère] | 215 ans |

| Dynastie Xin usurpation de Wang Mang | 9 - 23 | 14 ans |

| Dynastie des Han orientaux ou postérieurs | 25 - 220 | 195 ans |

| Trois Royaumes[N 26] | 220 - 260 | 40 ans |

| Dynastie des Jin occidentaux ou Jin antérieurs | 265 - 316 | 51 ans |

| Dynastie des Jin orientaux Chine du Sud | 317 - 420 | 103 ans |

| les Seize Royaumes Chine du Nord | 304 - 439 | 135 ans |

| Dynasties du Nord et du Sud | 420 - 589 | 169 ans |

| Dynastie Sui | 581 - 618 | 37 ans |

| Dynastie Tang | 618 - 907 | 289 ans |

| Période des cinq dynasties et des dix royaumes | 907 - 960 | 53 ans |

| Dynastie des Song du Nord | 960 - 1127 | 167 ans |

| Dynastie des Song du Sud | 1135 - 1279 | 144 ans |

| (royaume des Khitans : Dynastie Liao) | 916 - 1125 | 209 ans |

| (Chine du Nord, Jurchen : Dynastie Jin) | 1115 - 1234 | 119 ans |

| Dynastie Yuan | 1279 - 1368 | 89 ans |

| Dynastie Ming | 1368 - 1644 | 276 ans |

| Dynastie Qing | 1644 - 1912 | 268 ans |

De la dynastie Qin à la dynastie Han (221 avant notre ère – 220 de notre ère)

Reproduction à l'échelle 1/2 d'un « char de tranquillité » du premier empereur(?)[69]). Bronze doré. Char no 2. Musée du mausolée de l'empereur Qin Shihuang, Xi'an.

Reproduction à l'échelle 1/2 d'un « char de tranquillité » du premier empereur(?)[69]). Bronze doré. Char no 2. Musée du mausolée de l'empereur Qin Shihuang, Xi'an.

_LACMA_AC1998.251.26.jpg.webp) Gâchette d'arbalète. Bronze. Han occidentaux. Los Angeles County Museum of Art.

Gâchette d'arbalète. Bronze. Han occidentaux. Los Angeles County Museum of Art.

Lampe du palais Changxin ou servante à la lampe. Antérieur à 150 av. J.-C. Bronze doré. h 48 cm. Musée provincial du Hebei

Lampe du palais Changxin ou servante à la lampe. Antérieur à 150 av. J.-C. Bronze doré. h 48 cm. Musée provincial du Hebei Ornement de chanfrein (cheval). Bronze et feuille d'or. Motifs de bon augure et animaux représentant les directions de l'espace. Han occidentaux. IIe siècle avant notre ère. Musée Guimet.

Ornement de chanfrein (cheval). Bronze et feuille d'or. Motifs de bon augure et animaux représentant les directions de l'espace. Han occidentaux. IIe siècle avant notre ère. Musée Guimet. Jarre à alcool, incrustations d'argent et d'or. Han occidentaux. Victoria and Albert Museum, Londres.

Jarre à alcool, incrustations d'argent et d'or. Han occidentaux. Victoria and Albert Museum, Londres.

Dos de miroir à décor de TLV. Début des Han orientaux. Bronze diam : 15,5 cm. Musée Labit, Toulouse.

Dos de miroir à décor de TLV. Début des Han orientaux. Bronze diam : 15,5 cm. Musée Labit, Toulouse. Coffret à figures du royaume de Dian non intégré à l'Empire, site de Shizhaishan, Jinning, Yunnan. Han occidentaux. Musée national de Chine, Pékin.

Coffret à figures du royaume de Dian non intégré à l'Empire, site de Shizhaishan, Jinning, Yunnan. Han occidentaux. Musée national de Chine, Pékin. Zun en forme de rhinocéros. Han occidentaux. Musée national de Chine, Pékin.

Zun en forme de rhinocéros. Han occidentaux. Musée national de Chine, Pékin.

La célèbre armée de terre cuite du premier empereur Qin Shihuang a été déposée dans trois fosses à proximité du tombeau [70]. Dans un autre lieu, situé à proximité de la première enceinte du tumulus, les fouilles ont révélé deux chars et leurs quadriges, à l’échelle ½, en bronze peint. Les bêtes et les conducteurs étant peints en blanc de céruse, les chars peints de couleurs chatoyantes[71]. Cet ensemble exceptionnel est la preuve, pour cette époque, de la parfaite maîtrise des jeux d’échelle et de leur emploi à des fins symboliques, tout comme d’une aisance étonnante dans la réalisation de figures réalistes pour l’homme, le cheval et tout le matériel quotidien ainsi reproduits dans cette grande statuaire de bronze. Le char d’apparat en bronze est couvert d’un dais circulaire tendu par des baleines, au-dessus de la caisse de section carré. Ces formes, cercle sur carré, évoquent de manière symbolique la Terre et le Ciel, pour ce char qui semble être celui de l’empereur lui-même, placé de ce fait entre Terre et Ciel.

La statuaire naturaliste se retrouve sous les Han Occidentaux avec une superbe « servante à la lampe » en bronze doré, déposée dans la sépulture de la princesse Dou Wan. Dans le même temps, la lampe en forme de phénix provenant du Guanxi se joue de la stylisation la plus grande et de la fonction pour créer une forme pleine d'humour, qui n'est pas rare à cette époque pour ce genre d'objet. La dorure remplace les effets d’incrustation qui morcelaient l’unité de la forme à l’époque des Royaumes combattants [72], fragmentaient la forme avec des effets polychromes spectaculaires. Le bronze doré souligne l’unité de forme comme avec cette « servante à la lampe », mais la stylisation cohérente produit le même effet. La lampe est l’un de ces nombreux objet d’usage quotidien à la cour. Ceux-ci peuvent être déposés dans la dernière demeure des membres de l’aristocratie à côté d’objets conçus pour leur destination funéraire (mingqi) et qui sont souvent dans des matériaux beaucoup moins luxueux. Déjà, à la fin de l’époque précédente ces nouveaux usages étaient apparus. Ils se retrouvent à l’époque des Han. De multiples substituts, mingqi de céramique, de bois ou de bronze[73], se multiplient en très grand nombre dans les sépultures. Ils se substituent aux objets funéraires et surtout aux hommes et animaux anciennement immolés dans le tombeau des Shang et des Zhou et les représentent sous terre, en terre cuite ou en bois pour ce qui est des êtres vivants, et pour ce qui concerne les vases de bronze on emploie parfois un alliage de bronze très pauvre en étain, moins coûteux, qui aurait pu se déformer s’il avait été utilisé. Leur usage par les morts-esprits semble donc exclu par les intellectuels de cette époque qui ont désacralisé [74] peu à peu les bronzes en en faisant, depuis la fin des Zhou, de simples symboles de pouvoir et de rang, tandis que les rites se pratiquaient dorénavant hors du contexte royal, dans le simple culte des ancêtres familiaux. Dans ce mouvement les sépultures sont devenues de petites demeures pour les morts, en bois ou en pierres et briques, dans certains cas munies de tuiles. Parfois il s’agit de palais en réduction à la fin des Han occidentaux[75]. Dans le mobilier Han on trouve aussi de très nombreux miroirs de bronze embellis d’inscriptions. Certains portent de mystérieux signes en TLV, dont un exemplaire qui ses dégage sur fond « d’Immortels qui ne connaissent pas la vieillesse » [76], s’il faut en croire l’inscription. Quatre dragons couvrent le fond de cet autre miroir qui porte un souhait en quatre caractères : « Puissiez-vous être heureux toujours et à jamais » [77]. Ces miroirs, avec leurs qualités plastiques et leurs inscriptions sont de véritables œuvres d'art, reconnues comme telles par les lettrés de la dynastie Song

Des « Trois Royaumes » (220–265) et Tang (618–907) aux Cinq Dynasties (907–960)

Buddha assis[N 28]. Daté 338. Bronze doré, H 40 cm. San Francisco, The Asian Museum of Art

Buddha assis[N 28]. Daté 338. Bronze doré, H 40 cm. San Francisco, The Asian Museum of Art Les deux Buddha: Shâkyamuni et Prabhûtaratna. Hebei, dynastie Wei du Nord (386-534), daté 518. Bronze doré, H. 26 cm[N 29]. Musée Guimet

Les deux Buddha: Shâkyamuni et Prabhûtaratna. Hebei, dynastie Wei du Nord (386-534), daté 518. Bronze doré, H. 26 cm[N 29]. Musée Guimet Autel dédié à Maitreya. Bronze doré, daté 524. Vue partielle. Dynastie des Wei du Nord (386-534). The Metropolitan Museum of Art, New York[78]

Autel dédié à Maitreya. Bronze doré, daté 524. Vue partielle. Dynastie des Wei du Nord (386-534). The Metropolitan Museum of Art, New York[78]%252C_Asian_Art_Museum_(6016444483).jpg.webp) Deux figures du bodhisattva Avalokitesvara, légèrement féminisé ( Guanyin chinois). Vers 650. Bronze doré. San Francisco, The Asian Museum of Art

Deux figures du bodhisattva Avalokitesvara, légèrement féminisé ( Guanyin chinois). Vers 650. Bronze doré. San Francisco, The Asian Museum of Art Avalokitesvara « à la branche de saule ». Chine du Nord, dynastie Tang (618-907), première moitié du VIIIe siècle, bronze doré, H. 45 cm. Musée Guimet.

Avalokitesvara « à la branche de saule ». Chine du Nord, dynastie Tang (618-907), première moitié du VIIIe siècle, bronze doré, H. 45 cm. Musée Guimet.%252C_Asian_Art_Museum_(6016444771).jpg.webp)

Miroir Tang, 700-750. Dragon et nuages. Bronze D. 21.5 cm. Freer and Sackler Galleries, Washington DC

Miroir Tang, 700-750. Dragon et nuages. Bronze D. 21.5 cm. Freer and Sackler Galleries, Washington DC

L’or est resté, sous les Han orientaux, un métal rare et le signe de la très grande richesse d’une élite souvent corrompue et dispendieuse. Dans cette époque, terriblement éprouvée par les guerres et les désastres, le bouddhisme s’est lentement répandu sous la dynastie Han, et surtout ensuite au cours des premiers siècles de notre ère. L’or est le matériau privilégié du mobilier liturgique du bouddhisme jusqu’à aujourd’hui : son éclat vient recouvrir les premières statues, toujours en bronze doré, de Bodhisattva en abhaya-mudrā et de Bouddha assis en méditation ou en position d'enseignement. Les premières représentations de Buddha, au IVe siècle, s’inspirent de modèles importés du Gandhara et le l’art gréco-bouddhique. Plus tard, au VIe siècle, le Buddha Sakyamuni et Maitreya sont figurés dans une mandorle bordée de nuées déchiquetées[N 31], souvent ajourée. Puis dès le VIIe siècle se multiplient les bronzes dorés représentant Avalokitesvara/Guanyin, paré de riches vêtements. Ses drapés s’assouplissent et se développent dans un vol de rubans, suivant un goût propre à l’art chinois, toujours vivant à notre époque.

Déposé sous la dynastie des Tang sous la pagode du monastère du Famensi, au Nord-Ouest de Xi'an, le trésor comporte un exceptionnel reliquaire en bronze doré reproduisant une pagode de cette époque avec la précision d'une maquette d'architecture[79].

Des Liao (916 - 1125) et Song (960 – 1279) aux Qing (1644 - 1912)

Buddha Amitabha aux quarante huit vœux. Bronze doré. Liao, Xe – XIe siècle. Nelson-Atkins Museum of Art

Buddha Amitabha aux quarante huit vœux. Bronze doré. Liao, Xe – XIe siècle. Nelson-Atkins Museum of Art._Mus%C3%A9e_Cernuschi.jpg.webp) Parure funéraire masculine. Bronze et argent doré, H 24,1 cm : masque, H 23,7 cm : coiffe. Chine du Nord, Mongolie intérieure ? Début XIIe s. Liao. Musée Cernuschi[80]

Parure funéraire masculine. Bronze et argent doré, H 24,1 cm : masque, H 23,7 cm : coiffe. Chine du Nord, Mongolie intérieure ? Début XIIe s. Liao. Musée Cernuschi[80] Vase d'autel en forme de vase antique hu. Ming, XVe – XVIe siècle. Bronze patiné. British Museum, Londres

Vase d'autel en forme de vase antique hu. Ming, XVe – XVIe siècle. Bronze patiné. British Museum, Londres Avalokitesvara (Guanyin) aux dix-huit bras. Bronze. Ming, XVIe siècle. Ethnologisches Museum, Berlin

Avalokitesvara (Guanyin) aux dix-huit bras. Bronze. Ming, XVIe siècle. Ethnologisches Museum, Berlin Pot à vin. Bronze doré et émaux cloisonnés, H. 27 cm. Création imaginée d'après un prototype d'époque Zhou. 1750-1800, dynastie Qing. Walters Art Museum, Baltimore

Pot à vin. Bronze doré et émaux cloisonnés, H. 27 cm. Création imaginée d'après un prototype d'époque Zhou. 1750-1800, dynastie Qing. Walters Art Museum, Baltimore

La dynastie Liao[N 32], sur un territoire voisin des Tang et fortement sinisé, a produit un art du bronze qui reflète l'influence de la culture des Tang chez les Qidan, pour partie convertis au bouddhisme, et donc à la crémation, mais pratiquant, à côté, l'inhumation dans des sépultures inspirées de la yourte[81]. Avec des pratiques funéraires propres à leur culture, ils font réaliser de splendides parures de bronze doré munies de masques aux yeux clos.

La dynastie Song[N 33] est la grande époque des lettrés collectionneurs de bronzes rituels anciens afin de conforter les fondements de l'État impérial. C'est aussi une époque peu documentée sur la question des bronzes produits, lacune que vient combler des études récentes. L’empereur Huizong (1101-1126) aurait réuni jusqu’à dix mille vases anciens ou copies. De nombreux catalogues des anciens bronzes, établis à cette époque, en ont décrit les formes avec un luxe de détails. L'un de ces catalogues imprimés utilisant l’image de planches gravées en xylographie, fut établi en 1092 : le kao gu tu[N 34]. Cet ouvrage ainsi qu’un autre comptant jusqu’à huit cent quarante pièces ont été réimprimés plusieurs fois à l’époque Ming [82]. À partir de la dynastie Song l'intérêt pour l'Antiquité dans le milieu des fonctionnaires lettrés et le goût de la collection qu'ils entretiennent, « sont liés d'une manière intrinsèque à la structure nouvelle de l'État » [83]. Ces modèles sont suivis ou actualisés. La nature des vases rituels ayant profondément changé depuis l'Antiquité, la réintroduction d'une très grande pureté dans le rite remplace le déploiement de luxe : les ustensiles faits de matériaux périssables sont jetés après usage, la vannerie trouve sa transposition en bronze, la pratique de la cire perdue permet de nouvelles subtilités de formes dont l'imitation de la vannerie sous les Ming, et la terre cuite se métamorphose en porcelaine plutôt qu'en bronze [84].

Sous la dynastie Qing l'empereur Qianlong (r. 1736-1795) reprend et poursuit la tradition de publication des catalogues de bronzes anciens. Sous cette dynastie, en quête de légitimité car d'origine « étrangère », les collections n'ont cessé de s'enrichir et les lettrés de poursuivre leurs recherches afin de tenter de trouver des solutions aux problèmes d'alors dans des formules venues du passé[85].

C'est aussi la grande époque, jusqu'au XIXe siècle, des imitations, non seulement des formes des vases antiques et de leurs ornements mais aussi de leurs patines[N 35]. La diffusion des catalogues illustrés de gravures sur bois permet d'expliquer certaines métamorphoses que subissent les originaux antiques dans les imitations dont elles sont l'objet : les gravures n'ayant pas respecté rigoureusement les formes initiales, la reprise de ces modèles par le truchement de l'image entraine une vague de formes similaires éloignée des originaux. Cependant la qualité reste souvent exceptionnelle avec un archaïsme méticuleux, mais interprété, dans les décors et les patines. Et pourtant on trouve aussi des formes nouvelles, ainsi la tendance naturaliste qui trouve son origine dans la statuaire grandeur nature avec d'autres matériaux durant l'époque Song se prolonge longtemps, en bronze, sous forme de statuettes expressives et vivantes[N 36]

La production de bronzes aux émaux cloisonnés[86] donne l'occasion de recréations totalement imaginaires sous les Qing. En Chine le cloisonné se réalise sur une forme coulée en cuivre ou en bronze. On fixe les cloisons qui dessinent les motifs. Les émaux, posés dans les zones limitées par les cloisons, sont fondus à basse température, vers 800 °C. en plusieurs fois pour obtenir une surface unie et lisse. Puis les cloisons sont rabotées et soigneusement arasées. Les bords étant souvent dorés. Bien que cette technique, d'origine étrangère, ait d'abord paru vulgaire elle fut bientôt appréciée puis amenée à la perfection sous le règne de Xuande (1426-1435) des Ming. Certains de ces cloisonnés s'inspirent de vases antiques, dans les formes, les motifs et les couleurs. D'autres se réfèrent à des porcelaines ou des laques contemporains. La technique du cloisonné est d'ailleurs similaire à celle des porcelaines fahua. Par contre la porcelaine doucai, apparue peu après les premiers cloisonnés en est dérivée. Sous les Qing, certains cloisonnés peuvent avoir des éléments en bronze doré ce qui renforce leur côté séduisant, employés lors de rituels grandioses. La technique des émaux peints[87], inventée à Limoges au XVe siècle, a été introduite en Chine sur la porcelaine durant le règne de Kangxi (1662-1722). Ces émaux appelés « famille rose » sur porcelaine furent plutôt appliqués sur cuivre que sur bronze, avec les mêmes effets de modelé et de perspective qu'en occident lorsqu'ils étaient destinés à l'exportation.

Notes et références

Notes

- « Notice du musée Cernuschi »

- Ce type de couteau issu d'un moule bivalve, provenant probablement d'une tombe Shang du Shanxi, à tête d'animal, était populaire dans le Nord et le Nord-Ouest de la périphérie de la Chine. Il était probablement importé dans le royaume Shang : Rawson 2007, p. 55, par l'intermédiaire ou réalisé par des "imitateurs" locaux des cultures Qijia ou de Siba depuis des modèles des steppes. Il est d'ailleurs très semblable aux couteaux de bronze de la culture de Karasuk, en Sibérie du sud-ouest : Engel et Cheishvili 2012, p. 122 et suivantes, et : Li Liu and Xingcan Chen 2012, p. 329 et suivantes, 345 et suivantes.

- Le terme de "hallebarde" pour le ge est inexact du point de vue scientifique : on devrait écrire "arme-crochet" (goubing). Cette arme évolue et quand le fer remplace le bronze il est remplacé par la "hallebarde" (ji). Ref : Flora Blanchon et al. 1999, p. 71.

- Notice : Musée Guimet : Collection : Verseuse…

- Robert Bagley in : Gilles Béguin, Ma Chengyuan (dir.) 1998, p. 64 et 87 : Le taotie, avec ses yeux ronds, ses cornes et ses oreilles en faible relief, apparait au centre de ce vase de section ovale. Cette forme peu commune a permis de dégager une large surface où inscrire ce masque fascinant. L'anse est décorée sur le dessus de serpents stylisés, elle se termine par deux têtes de dragons en ronde-bosse.

- Vase you pour les boissons fermentées appartenant au clan Yuefu. Cette hauteur étant indiqué comme très proche de la pièce reproduite au no 16 du catalogue Rites et festins de la Chine antique : Bronzes du musée de Shanghai. Musée Cernuschi 1998. : H. 32,8 cm.

- Exemplaire semblable à celui du Musée de Shanghai :File:Fu Yi, gong. Late Shang. Shanghai Museum.jpg. La tête présente des oreilles de lapin et des cornes de girafe, et l'échine ressemble à un petit dragon en haut relief. L'arrière du couvercle présente un motif de tête de buffle, tout comme l'anse. Le corps présente des motifs de phénix, et la base ovale des motifs de serres de phénix. « Objet similaire au Musée de Shanghai, notice en anglais ». Ce type de vase est présenté par Antoine Gournay, dans : Gilles Béguin, Ma Chengyuan (dir.) 1998, p. 53 comme étant utilisé à partir des Shang d’Anyang pour les ablutions.

- Notice du Musée Cernuschi rédigée par Gilles Béguin

- « Notice du Musée Cernuschi rédigée par Gilles Béguin »

- Scènes de chasse ou de bataille entre des humains et des êtres fantastiques ou hybrides, sur trois registres différenciés. Prise de vue montrant la couture : le raccord entre les deux parties du moule. Ce vase est très semblable au no 110 in :Olivier de Bernon 2013, p. 174.

- Il s'agit très probablement d'un « animal protecteur de tombeaux » : zhenmushou (cf: Danielle Elisseeff 2011, p. 49-51), de même nature que celui du musée Guimet: reproduit au no 16, en fin d'ouvrage.

- Partie correspondante dans l'article Préhistoire de la Chine

- Dans la première période de la culture de Qijia ce sont surtout des cuivres, mais on trouve déjà des alliages divers : l'étain abaisse le point de fusion et donne sa solidité à l'alliage : in Introduction de Michel Maucuer 2013, p. 13).

- Huei Chung Tsao in : Chang Lin-Sheng et al.1998, p. 89. Son propos relève de cette méthodologie chinoise traditionaliste que combattent Corinne Debaine-Francfort et la communauté des archéologues-sinologues hors de Chine. (ref : Sophia – Karin Psarras : voir Lien externe).

- La distance entre les deux centres, Erlitou (Zhaizhen, Luoyang, Henan, Chine) et Anyang, est d’environ 250 km.

- Deux tableaux, pour la dynastie des Zhou, sont proposés par : Gilles Béguin, Ma Chengyuan (dir.) 1998, p. 104, qui exposent cette hiérarchie en nombre de din, de gui et de carillons en fonction du rang. Rawson 2007, p. 348-351 en propose une version illustrée, étendue à tous les vases rituels seuls, en fonction de quelques trouvailles exemplaires depuis les Shang jusqu'à la tombe du marquis Yi de Zeng, vers 433.

- Lothar von Falkenhausen et Alain Thote, dans : Gilles Béguin, Ma Chengyuan (dir.) 1998, p. 169. Les inscriptions des vases de l'exposition y sont traduites et expliquées, ce qui est tout à fait exceptionnel dans un catalogue.

- Wiktionnaire: définition de « lignage ».

- La culture de Peiligang a su produire, à Jiahu, des récipients destinés à recevoir des boissons fermentées à base de riz, de miel, de baies d'aubépine et/ou de grains de raisin : (en) « The Wonders That Were Jiahu The World’s Earliest Fermented Beverage », sur Penn Museum, 2004-2005 (consulté le ) article signé de Patrick E. McGovern, du Biomolecular Archaeology Project

- On dispose de travaux d'un accès plus aisé pour la période suivante, celle qui précède l'unification de l'empire, en raison des publications sur le mausolée de l'empereur Qin et sur la période qui l'a immédiatement précédé. Par exemple : Ciarla et de Luca 2005.

- Antoine Gournay pour cette partie, dans : Gilles Béguin, Ma Chengyuan (dir.) 1998, p. 45 - 54. Un tableau de croquis présente une typologie simplifiée des principales formes de bronzes archaïques, dans Danielle Elisseeff 2008, p. 369. Dans : Olivier de Bernon 2013, p. 8-9 : Tableau des types en bronze et de leurs prototypes en céramique.

- Tripode ding, d'origine non précisée, du musée de Shanghai

- le zun Camondo : vase à conserver l'alcool en forme d'éléphant, au musée Guimet

- La couture à ébarber, après le démoulage, est ainsi masquée dans cette barre verticale en relief

- Mais Danielle Elisseeff oppose que personne n'est en mesure d'assurer que le défunt savait lire ! in : Danielle Elisseeff 2008, p. 62

- On nomme aussi la période allant de 222 à 589 la Période des Six Dynasties.

- Les pièces, produites en série à l'identique exact, étaient échangées rapidement si nécessaire. Les traits étaient revêtus de chrome, antioxydant : in : Ciarla et de Luca 2005, p. 221 et 230

- L'une des plus anciennes figurations de Buddha en Chine. Référence : Béguin 2009, p. 281 : Avec les mains croisées sur la poitrine dans une réinterprétation de la dhyāna mudrā le sculpteur s'inspire manifestement d'un modèle du Gandhara. Le traitement du drapé que l'on trouve dans cet art gréco-bouddhique des origines a subi une stylisation bien que les plis réguliers, tout comme la courbure du visage, les mèches naturalistes de la coiffure, le chignon rond et le nez droit […] sont autant d’éléments d'origine occidentale. Notice du musée de San Francisco :

- : notice dans la base Joconde, Portail des collections des musées de France. Ce bronze représente l'apparition du Buddha Prabhûtaratna, qui est entré dans le Nirvana complet, dans son stūpa, lors de la prédication du Sūtra du Lotus par le Buddha Shâkyamuni (le Buddha historique). Devant le socle: brûle-parfum tenu par un génie. Au-dessus: deux moines en adoration.

- Proche de Bodhisattva Avalokitesvara (Guanyin), Royaume de Dali, XIIe siècle, cuivre à l'arsenic et doré, H 49 cm

- Nuées déchiquetées : Béguin 2009, p. 294. Ce texte fait aussi allusion à la célèbre représentation de Śākyamuni et Prabhutāratna, bronze du Musée Guimet daté 518, qui est visible à la page de la conférence du Musée Cernuschi : (Fig. 5) « La sculpture chinoise du IIe au VIe siècle »

- Les bronzes dorés, en particulier les masques funéraires sont étudiés dans : Monique Crick et Helen Loveday, L'or des steppes. Arts somptuaires de la dynastie Liao, 5 continents éditions, 2007, (ISBN 978-88-7439-360-2)

- Une étude approfondie des bronzes, de leurs imitations (p.22), et de leurs patines a été effectuée par Michel Maucuer dans Bronzes de la Chine impériale : Des Song aux Qing, Musée Cernuschi, 2013, (ISBN 275960182X et 978-2759601820) en particulier dans la partie intitulée La couleur de l'antique, pp. 52-61.

- exemplaire de 1752 à consulter de droite à gauche sur archive.org

- Un auteur du XIIIe siècle est cité dans : Soame Jenyns et William Watson 1980, p. 63, qui décrit en détail les opérations pour obtenir différentes patines « antiques ».

- Page du blog d'Alain R. Truong sur cette exposition Bronzes de la Chine impériale... avec de superbes reproductions et un résumé particulièrement efficace.

Références

- Danielle Elisseeff 2008, p. 160

- Gilles Béguin, Ma Chengyuan (dir.) 1998, p. 68

- Danielle Elisseeff 2008, p. 158-159

- Semblable au no 10 dans Gilles Béguin, Ma Chengyuan (dir.) 1998, p. 76-77, avec une notice détaillée et au bronze des Freer and Sackler Galleries

- Semblable à la hache rituelle du Museum für Ostasiatische Kunst, Berlin reproduit dans : Gabriele Fahr-Becker (dir.), Les Arts de l'Asie orientale. tome 1, Cologne, Könemann, , 406 p. (ISBN 3-8290-1743-X), page 40.

- Danielle Elisseeff 2008, p. 160-161

- Ciarla et de Luca 2005, p. 34 : « élément à la fois décoratif et symbolique de la caisse des chars. »

- Danielle Elisseeff 2008, p. 162. Par ailleurs Antoine Gournay évoque dans : Gilles Béguin, Ma Chengyuan (dir.) 1998, p. 47, que ces vases « prennent peut-être la forme de bêtes sacrificielles [le bovidé (?)] ou considérées comme sacrées » [d’où la présence du tigre ( ?), animal sacré, symbole d’une direction de l’espace] .

- Musée Cernuschi : Collection : Bouteille…

- Danielle Elisseeff 2008, p. 180-181

- Notice du Musée Guimet pour un objet similaire .

- Gabriele Fahr-Becker (dir.), Les Arts de l'Asie orientale. tome 1, Cologne, Könemann, , 406 p. (ISBN 3-8290-1743-X) : Page 54.

- Rawson 2007, p. 44 sq.

- Danielle Elisseeff 2007, p. 96

- Rawson 2007, p. 50

- Danielle Elisseeff 2008, p. 46 et Gilles Béguin, Ma Chengyuan (dir.) 1998, p. 44 : à l’époque des Shang comme à celle des « Royaumes combattants ».

- Li Liu and Xingcan Chen 2012, p. 329

- Danielle Elisseeff 2008, p. 37.

- Sophia-Karin Psarras, in Persée 1996 : Sur une culture chinoise du Néolithique : Corinne Debaine- Francfort, Du Néolithique à l'âge du bronze en Chine du Nord-Ouest : la culture de Qijia et ses connexions.

- Li Liu and Xingcan Chen 2012, p. 330

- Mais les dates restent problématiques selon que l'on prend dans ce groupe de cultures telle ou telle autre. Voir l'article : culture d'Andronovo

- The Urals and Western Siberia, 2014

- Corinne Debaine-Francfort, 1995, Du Néolithique à l’âge du bronze en Chine du Nord-Ouest. La culture de Qijia et ses connexions. Paris, Éditions Recherche sur les civilisations. p. 319 sq. Il existe une présentation de cette recherche sur Persée

- Danielle Elisseeff 2007, p. 110.

- Robert Bagley in : Gilles Béguin, Ma Chengyuan (dir.) 1998, p. 37

- Danielle Elisseeff 2008, p. 22.

- Cf. carte in : Chang Lin-Sheng et al.1998, p. 89.

- Trésors de la Chine ancienne. Bronzes rituels de la collection Meiyintang , 2013, p. 8-9 : Tableau des formes en bronze et de leurs prototypes en céramique.

- Danielle Elisseeff 2008, p. 46-47

- Robert Bagley in : Gilles Béguin, Ma Chengyuan (dir.) 1998, p. 38-40

- Chengyuan et Peifen 1988, p. 92

- Chengyuan et Peifen 1988, p. 86

- Chengyuan et Peifen 1988, p. 158

- Trésors de la Chine ancienne. Bronzes rituels de la collection Meiyintang , 2013, p. 44

- Lothar von Falkenhausen et Alain Thote, dans : Gilles Béguin, Ma Chengyuan (dir.) 1998, p. 173-174

- Antoine Gournay in : Gilles Béguin, Ma Chengyuan (dir.) 1998, p. 45 (encadré)

- Michèle Pirazzoli-t'Serstevens, note 10, p. 25 in : Éric Lefebvre (dir.) et Huei-chung Tsao, Splendeur des Han : Essor de l'Empire Céleste, Paris, Flammarion et Musée national des arts asiatiques-Guimet, , 254 p. (ISBN 978-2-08-134884-4) : éditions Flammarion, et (ISBN 979-10-90262-18-8) : Musée national des arts asiatiques-Guimet.

- Antoine Gournay Formes et fonctions in : Gilles Béguin, Ma Chengyuan (dir.) 1998, p. 45 sq.

- Alain Thote 2003

- Marie-Catherine Rey in : Olivier de Bernon 2013, p. 19.

- Alain Thote in : Gilles Béguin, Ma Chengyuan (dir.) 1998, p. 34

- Li Feng 2013, p. 47

- Musée de Shanghai 2005, p. 10, et Gilles Béguin, Ma Chengyuan (dir.) 1998, p. 66

- Gilles Béguin, Ma Chengyuan (dir.) 1998, p. 67

- Danielle Elisseeff 2008, p. 137

- Danielle Elisseeff 2008, p. 154-155

- Danielle Elisseeff 2008, p. 139

- Musée de Shanghai 2005, p. 15

- Rawson 2007, p. 347-353 et 56 sq.

- Notice détaillée sur le Blog du Musée.

- Danielle Elisseeff 2008, p. 49

- Trésors de la Chine ancienne. Bronzes rituels de la collection Meiyintang , 2013, p. 92

- Danielle Elisseeff 2008, p. 164-165

- Danielle Elisseeff 2008, p. 52

- Rawson 2007, p. 62

- Olivier de Bernon 2013, p. 92

- Alain Thote in : Gilles Béguin, Ma Chengyuan (dir.) 1998, p. 133

- Catherine Delacour 2001, p. 21

- Alain Thote in : Gilles Béguin, Ma Chengyuan (dir.) 1998, p. 139

- Catherine Delacour 2001, p. 23

- Sublimes matières, 2014, p. 31-32

- Olivier de Bernon 2013, p. 171 et page 179

- Le petit peuple des tombes, 2010, p. 9-10

- Antoine Gournay in : Gilles Béguin, Ma Chengyuan (dir.) 1998, p. 54

- Gilles Béguin, Ma Chengyuan (dir.) 1998, p. 1

- Flora Blanchon et al. 1999, p. 71.

- Danielle Elisseeff 2007, p. 177

- Danielle Elisseeff 2007, p. 61

- Ciarla et de Luca 2005, p. 145

- Flora Blanchon et al. 1999, p. 64

- Flora Blanchon et al. 1999, p. 49

- Catherine Delacour 2001, p. 27

- Flora Blanchon et al. 1999, p. 269

- Catherine Delacour 2001, p. 19

- Flora Blanchon et al. 1999, p. 236

- Catherine Delacour 2001, p. 224

- Catherine Delacour 2001, p. 212

- Notice du musée

- Danielle Elisseeff 2008, p. 272-273 : notice 79. Œuvre conservée à Fufeng (Shaanxi), au musée du Famensi.