Sūtra du Lotus

Le Sūtra du Lotus est l'un des plus importants sūtra dans le bouddhisme mahāyāna. Le titre complet est, en sanskrit, सद्धर्मपुण्डरीकसूत्र (Saddharmapuṇḍarīkasūtra) soit« Sūtra du Lotus blanc du vrai Dharma »[1] - [2]. On connaît en fait ce sûtra par sa version sanskrite ainsi que par différentes traductions en chinois.

Il s'agit d'un sūtra très populaire en Chine et au Japon. Certaines de ses parties comptent peut-être parmi les plus anciens sūtra du mahāyāna[1]. Il occupe une place centrale dans plusieurs écoles du courant mahāyāna, et c'est sur la base de ce sūtra que furent fondées les écoles Tiantai en Chine, ainsi que Tendai et Nichiren au Japon. L'universitaire britannique Paul Williams (en) affirme que « pour de nombreux bouddhistes d'Asie du Sud-Est et depuis des temps très anciens, le Sūtra du Lotus contient l'enseignement final du Bouddha, complet, et suffisant pour le salut[3]. »

Le sūtra se présente comme une manifestation du plus haut degré d’enseignement du Bouddha, l’ekayāna (en), « véhicule unique » (au sens d'ultime[1]), dans lequel sont subsumés les autres yāna (« véhicules »), à savoir le véhicule des auditeurs (shrāvakayāna), celui des bouddhas par eux-mêmes » (pratyekabuddhayāna) et celui des boddhisattva (bodhisattvayāna)[2]. La notion de moyens habiles ou opportuns (upāya), y joue un rôle important, et une grande emphase est mise sur la dévotion, qui, assure le sūtra, peut mener à l'éveil aussi bien que l’ascèse traditionnelle, en particulier durant la période de déclin du bouddhisme.

Titre

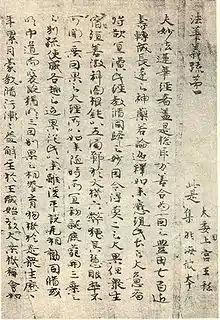

Le titre du sūtra peut légèrement varier selon les traductions, et selon qu'il est abrégé ou non. On a donc, en sanskrit, सद्धर्मपुण्डरीकसूत्र Saddharmapuṇḍarīkasūtra. En chinois, il a existé six traductions, dont trois seulement sont arrivées jusqu'à nous[4]. Mentionnons les deux premières : Zhengfahuajing (正法華經), — Livre du Lotus de la Loi correcte — dans la traduction de Dharmaraksha (en) en , et Miàofǎ Liánhuā Jīng (妙法蓮華經) — Sûtra de la Fleur de Lotus de la Loi sublime[5] — dans la traduction de Kumarajiva en , la plus populaire[2] — titre souvent abrégé en Fǎhuā Jīng (法華經) — Sutra de la Fleur de la Loi[5] —, et une troisième traduction en 601, due à Dharmagupta[6]. En caractères kanji japonais, on a Myōhō-Renge-Kyō (妙法蓮華経)[7] (anciennement abrégé en Hokkekyō) ; en coréen Myobeop Yeonhwa Kyong ; en vietnamien Kinh Diệu Pháp Liên Hoa.

Dans sa première traduction en langue européenne, due à Eugène Burnouf et publiée en 1852[2], le titre retenu est « Lotus de la Bonne Loi[8] ». Quant à Sūtra du Lotus, il s'agit du titre donné dans une ancienne traduction en anglais, et qui reste encore utilisé[5].

On trouve d'autres traductions du titre en français[9] : Sūtra du lotus blanc du dharma sublime ; Sūtra du lotus de la loi merveilleuse ; Sūtra du lotus du dharma merveilleux ; Sūtra du lotus du noble dharma ; Sūtra du lotus du vrai dharma.

Le titre de Kumarajiva

Jean-Noël Robert relève[10] que le sanskrit saddharma, rendu en « bonne Loi » par Burnouf, est traduit « Loi correcte » par Dharmaraksha, ce qui correspond très bien au sens du premier mot sad : « réel, vrai, juste, bon ». En revanche, la version de Kumarajiva est plus délicate à traduire. Le terme miao est un mot très chargé dans la littérature chinoise. Il s'écrit avec la clé indiquant « Femme » ou « Mystère », déjà utilisé dans le Tao Te King où il véhicule l'idée du beau, du mystérieux, du sublime et du subtil. J.N. Robert poursuit en précisant[10] que le choix de ce mot (alors même que le plus souvent on a continué à utiliser « Loi correcte ») a été est une « réussite indéniable » du traducteur, qui « donne au Lotus une tonalité originale dans l'ensemble de la littérature bouddhique traduite ».

Histoire du texte

Dans la tradition bouddhiste

Le Sūtra du Lotus se présente comme un enseignement prodigué par le Bouddha à la fin de sa vie terrestre, à Rajagriha, au Pic des Vautours (ou Pic sacré de l'Aigle[11]) où furent donnés selon la tradition chinoise tous les enseignements mahāyāna. Cet enseignement, trop difficile pour les gens de l’époque, devait être révélé plus tard. C’est ainsi que le Sûtra du Lotus aurait été conservé dans le monde des Nâgas jusqu’à l’époque du quatrième concile. Selon la pensée mahāyāna, l’enseignement provient du bouddha éternel dont le Bouddha historique est la manifestation ; ses trois corps (dharmakaya, nirmanakaya et sambhogakaya) n’étant pas des entités séparées mais des expressions de l'unique ainsité (tathāta).

Selon la recherche académique

La composition du texte, réalisée en plusieurs étapes, s'étagerait entre le Ier siècle av. J.-C. et le milieu du Ier siècle apr. J.-C., soit plusieurs siècles après la mort du Bouddha[12]. Selon le traducteur Burton Watson, il pourrait, à l'origine, avoir été écrit dans un dialecte prâkrit avant d'être traduit en sanskrit plus tard afin qu'il gagne ainsi une plus grande respectabilité[13]. Jan Nattier[14] a d’ailleurs avancé que ce serait le cas pour presque tous les sûtras parvenus en Chine avant le IVe siècle. Des fragments en sanskrit d’une version d’Asie centrale, indépendante de la version chinoise, ont été retrouvés dans les années 1990[15]. Des versions sanskrites tardives ont été retrouvées au Gilgit (VIe siècle) et au Népal (XIIe siècle)[1].

En chinois

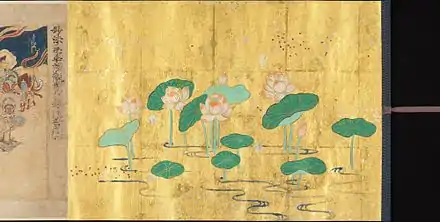

Bien qu'il y ait probablement eu plusieurs traductions en chinois, on a gardé la trace de seulement six d'entre elles, dont trois ont été conservées. Il fut d'abord traduit par Dharmaraksha (en) en 286 avant d'être retraduit 妙法蓮華経 (Miàofǎ Liánhuā Jīng) en huit rouleaux (ou fascicules), chacun comprenant deux à cinq chapitres, par Kumārajīva en 406, version considérée comme définitive[1]. La plus ancienne édition illustrée de ce soutra, datée de 868, a été retrouvée en Chine à Dunhuang.

En tibétain

Le sūtra est traduit en tibétain au IXe siècle, par le pandit indien Surendra, assistant le traducteur Yéshé Dé (it)[1].

En français et anglais

La première traduction en français a été réalisée en 1840, mais publiée en 1852, par Eugène Burnouf (Le Lotus de la Bonne Loi), à partir d'une version sanskrite primitive postérieure aux versions chinoises[16]. Il fut le premier à le traduire dans une langue occidentale. En 1997, Jean-Noël Robert traduit la version chinoise de Kumarajiva.

La première traduction anglaise date, elle, de 1884 et elle est due à Johan Hendrik Caspar Kern, toujours à partir du texte sanskrit[17]. On doit d'autres traductions anglaises, à partir du chinois, à Leon Hurvitz, Burton Watson à côté d'autres traducteurs[18].

Nombre de chapitres composant le sūtra

Le Sūtra du Lotus se compose dans la version sanskrite et tibétaine, de vingt-sept chapitres[1]. Il y a vingt-huit chapitres répartis en huit volumes dans la version chinoise de Kumārajīva — utilisée ici, en chinois 妙法蓮華経 (Miàofǎ Liánhuā Jīng — du fait de l'ajout d'un chapitre à part sur Devadatta et la fille du Roi-dragon Sāgara (en) (le douzième), qui était intégré au chapitre 11 de la version sanskrite[1]. Le titre de ces chapitres varie selon les traducteurs[note 1].

Transmissions et influences

Zhiyi (538–597), fondateur du courant T'ien-t'ai chinois, le mit au centre de son enseignement et en fit l’un des sûtras les plus populaires de Chine. Des fragments parvinrent assez tôt au Japon. Selon le Nihon Shoki, le prince Shotoku (574-622) en était un fervent lecteur ; une copie partielle datant de 615 lui est attribuée par la tradition, quoique les spécialistes soient partagés sur cette attribution. On a suggéré que ce sûtra aurait inspiré la constitution reflétant les idéaux bouddhistes que Shotoku fit promulguer.

Parti étudier le bouddhisme en Chine, Saicho (767-822) en rapporta un exemplaire complet au Japon ; il devint alors le texte principal de l’influente école Tendai (nom japonais de l'école T'ien-t'ai / Tiantai) et influença également le courant Jodo.

Dôgen (1200-1253), fondateur de l'école zen sôtô au Japon mais ancien moine de l'école Tendai, avait une grande estime pour ce texte. Il écrit dans le Shôbôgenzô : « Parmi tous les sûtra prêchés par le grand maître, le vénérable des Shâkya, le Sûtra du Lotus est leur grand-roi et leur grand-maître. Les autres sûtra et dharma sont tous comme ses sujets ou ses enfants. L'enseignement contenu dans le Sûtra du Lotus représente la vérité, les autres sûtra ne rendent tous que des expédients et ne reflètent pas l'intention originelle du Bouddha. Doit-on prendre les autres sûtra et les comparer au Lotus afin de le circonscrire ? S'il n'y avait cette force et ces mérites dans le Lotus, il n'y aurait pas d'autre sûtra ; tous les autres sûtra ne font qu'introduire au Lotus. » (Shôbôgenzô kie buppôsôbô, « Prendre refuge dans les trois trésors »)[20].

Dans l'école zen japonaise, deux chapitres sont privilégiés, le seizième, « La longévité de l'Ainsi-Venu » et le vingt-cinquième, « La porte universelle du bodhisattva qui considère les voix du Monde » (japonais : Kanzeon bosatsu fumonbon), ce dernier circulant à part sous le titre Kannongyô, « sutra de Kannon »[21], utilisé également par les écoles Tendai et Shingon[22].

Toujours au XIIIe siècle, le moine Nichiren (« Soleil-Lotus ») fonde en une nouvelle branche du bouddhisme japonais qui renforce l’importance de ce sûtra tout en lui donnant une interprétation particulière : il le considère comme le seul enseignement correct à propager à l’époque actuelle de la Fin de la Loi (Mappō). Son étude approfondie des commentaires du Maître Tiantai Zhiyi et de Zhang'an Guanding (en) (appelé aussi Zhangan ou Guàndǐng 灌頂 : 561-632), son disciple et successeur, lui apporte la confirmation que le titre du Sûtra du Lotus rassemble l'enseignement de l’ensemble du texte et possède la même puissance salvatrice, « la graine qui permet d’atteindre la bouddhéité » en cette vie-ci. Ainsi il fait de la récitation de ce titre (Daimoku) , Nam-myōhō-renge-kyō (Dévotion au Sûtra du Lotus de la Loi merveilleuse), un rituel essentiel[23] - [24]. Des extraits du Sūtra sont récités quotidiennement par les pratiquants des différentes écoles du courant Nichiren.

Doctrine et interprétations

Texte mahāyāna, le Sûtra du Lotus envisage un « bouddha éternel »[25] considéré sous trois aspects ou « Trois Corps » : le « Corps du Dharma ou de la Loi » et ses émanations perceptibles : le « Corps de félicité ou de rétribution », qui désigne la sagesse, et du « Corps d’émancipation ou de manifestation » exprimant les actions bienveillantes d’un bouddha pour sauver les êtres vivants et la forme physique qu’il emprunte dans ce but ; celui qui prodigue cet enseignement (au chapitre XVI[26]) est le Bouddha historique doté de ces trois aspects ou dimensions de la réalité absolue ou ultime.

Pour la première fois, le terme mahāyāna — « grand véhicule » — est qualifié de voie plus efficace que celles de l’auditeur et du pratyekabuddha qui ressortissent au hīnayāna, « petit véhicule » — à quoi s'ajoute l'apparition de la notion d’ekayāna — « véhicule unique » — qui subsume les deux autres, dont il se veut l’expression[27].

Le Sūtra affirme que les mérites accumulés peuvent être transférés et confirme le credo mahāyāna qui veut que chacun peut prétendre atteindre l'état de bouddha[28]. Il apporte des précisions sur la voie du bodhisattva, développant en particulier le don d’upaya qui permet de trouver les « moyens habiles (opportuns) » de guider les êtres sur la bonne voie, celle de la sagesse du Bouddha. Il insiste également sur la force des vœux et particulièrement du grand vœu de Kōsen-rufu (chapitre XXIII).

Cet ouvrage met l'accent sur la puissance de la dévotion, particulièrement utile dans le contexte de la période appelée mappō qui est vue comme celle du déclin du bouddhisme du fait de l’accroissement constant des Trois poisons après la disparition du Bouddha et au cours de laquelle il est de plus en plus difficile de mettre en œuvre les pratiques ascétiques et méditatives du bouddhisme originel.

Si les terres pures d’Amitābha et de Bhaisajyaguru[29] y sont juste mentionnées, en revanche le chapitre XXV est entièrement consacré aux mérites liés à la récitation du nom du bodhisattva de la compassion Avalokiteśvara, la récitation de ce chapitre faisant partie des liturgies quotidiennes du zen et du bouddhisme shingon.

École Tiantai/Tendai

Zhiyi, maître de l'école Tiantai considère que le Sūtra aux sens infinis (Muryogi Kyō en japonais) et le Sūtra de la méditation sur la dignité de celui qui cherche l'illumination (Fugen Kyō en japonais) seraient le prologue et l’épilogue du Sûtra du Lotus[30] circulant indépendamment[31]. L’ensemble, le Sūtra du Lotus avec ces deux sûtras, est appelé le « Triple Sūtra du Lotus ».

Zhiyi[32], de même que Nichiren par la suite, se réfèrent à la subdivision faite entre “les deux moitiés du sūtra”[33] - [34] : la deuxième moitié contient l'enseignement essentiel du Bouddha[35], honmon (本門), associé à l'éveil originel hongaku ; c'est « la porte menant à notre vertu originelle »[36] - [37]. Par opposition, l'enseignement théorique[38] et provisoire, [shakumon (迹門), associé à l'éveil acquis, shikaku, désigne une pratique d'acquisition de mérites pour traiter les symptômes nés de l'obscurité fondamentale (avidyā[note 2]). Dans ces expressions, « hon » (本) se réfère à la source ou l'origine alors que « shaku » ((迹) signifie trace ou empreinte[note 3] - [39].

Bouddhisme de Nichiren

Tandis que l'école Tiantai présente les quatorze derniers chapitres comme l’« enseignement essentiel » du Sūtra du Lotus, Nichiren utilise aussi l'expression pour désigner l’enseignement ultime contenu dans le chapitre XVI, Nam-myōhō-renge-kyō, qu'il recommande d'utiliser en cette période de Fin de la Loi[40]. Nichiren explique : « l’enseignement de Shakyamuni est celui de la récolte et mon enseignement est celui de l’ensemencement. Le cœur de l’enseignement [de Shakyamuni] est composé d’un chapitre et de deux moitiés, alors que le cœur de mon enseignement ne comprend que les cinq caractères du Daimoku. »

Nichiren considère le Sūtra du Lotus comme l'héritage ultime du Bouddha enseigné pendant les huit dernières années de sa vie car il révèle notamment l’objet de respect fondamental (Gohonzon) dans les chapitres XV (“Surgir de terre”) à XXII (“Transmission”)[41].

Le kōsen-rufu mondial[42] prend sa source dans le chapitre XXIII du Sūtra : « Quand je serai entré dans l'état d'extinction dans la dernière période de cinq cents ans, il te faudra le propager largement en terres étrangères, et à travers tout le Jambuvipa, sans le laisser jamais disparaître. » [43] ainsi que dans les commentaires du Grand Maître Tiantai Zhiyi : « Dans la cinquième période de cinq cents ans, la voie mystique se répandra et apportera des bienfaits à l’humanité pour longtemps à l’avenir. »[44] - [45]en établissant que le Gohonzon doit apparaître deux mille ans après la disparition du Bouddha, au cours des cinq cents premières années de la période de la Fin de la Loi, Mappō.

Nichiren va donc expliquer en quoi consiste cet objet de vénération transmis par Shakyamuni à « la grande multitude » des bodhisattvas qui apparaissent au chapitre XV “Surgir de terre”[46] : reprenant le schéma de la Cérémonie dans les airs décrite dans le chapitre XI, il inscrit, en caractères japonais kanji, chinois et siddham, les noms de personnages cités dans le Sūtra, de personnages historiques ou alégoriques, de dieux et divinités du panthéon bouddhiste japonais, c’est-à-dire des archétypes permettant de représenter les dix états de vie décrits par Zhiyi : l’état de bouddha et les neuf autres états de vie que possède tout être humain[47] entourant le Daimoku qui se trouve au centre. Cet objet de culte sous la forme d’un mandala concrétise Nam-myōhō-renge-kyō et rend accessible à tous le principe d’inséparabilité de la Loi (Dharma) et du Bouddha.

Résumé

Le Sūtra du Lotus met en scène le Bouddha historique, comme dans une pièce de théâtre dont la scène serait l'univers. Autour du Bouddha, s’est réunie une assemblée sur le pic sacré de l’Aigle, à Rajagriha, la capitale du royaume de Magadha, dans l’Inde ancienne. C’est l'endroit où furent donnés les enseignements de la deuxième mise en mouvement de la roue du Dharma.

Chapitres 1 à 10

Autour du bouddha Shakyamuni, à Rajagriha, une assemblée extraordinaire est réunie sur le pic sacré de l’Aigle.

Chapitre 1. Prologue (ou Introduction)

Le vaste auditoire est composé des principaux disciples connus de tous, de bodhisattvas et mahasattvas, des quatre sortes de croyants[note 4], « des personnes, certaines encore en train d’apprendre, d’autres ayant terminé leur étude[48] », d’êtres humains et non humains, huit rois dragons, yaksha, quatre rois gandharva, quatre rois garuda, quatre rois kimnara, quatre rois asura, mahoraga (en)[49], êtres célestes, divinités et fils de divinités... Après certains présages prodigieux, le bodhisattva Manjusri annonce au bodhisattva Maitreya que le Bouddha, en méditation profonde (samādhi) après avoir enseigné le Sūtra aux Significations infinies, va exposer son ultime enseignement. Il déclare en avoir la connaissance car le Dharma, « le sens de la véritable entité de tous les phénomènes[50] » avait été énoncé lors d’une de ses vies antérieures.

Chapitre 2. Moyens opportuns ou salvifiques

Gautama, quittant sereinement son samadhi, annonce à Shariputra que la venue de tous les bouddhas a pour but d'éveiller la sagesse (prajñā) en chaque être vivant afin de permettre à tous d'atteindre l'éveil (bodhi). Il déclare que la sagesse des bouddhas est « infiniment profonde et incommensurable[51] », que le Dharma primordial est difficile à appréhender, et qu'en conséquence il a donné des enseignements provisoires aux auditeurs (shravaka) et aux pratyekabuddha ; mais il n'existe qu'un seul véhicule (ekayāna (en)) menant à l'éveil parfait[1] : « J'ai eu recours à la puissance de mes expédients salvifiques [upāya] pour faire montre de l'enseignement des trois véhicules ; l'ensemble des vénérés du monde, eux, ne prêchent tous que la voie du véhicule unique. À présent, cette grande multitude doit se débarrasser des doutes et des égarements ; le propos des éveillés est sans divergence : il n'est qu'un seul et non pas deux véhicules[52]. » Le principe clarifiant les facteurs communs à toute vie est alors énoncé[note 5].

Chapitre 3. La prophétie de l'Éveil futur de Śāriputra et la parabole de la maison en feu

« Même toi, Shariputra, tu n’as pu en ce qui concerne ce sūtra, y accéder que grâce à ta foi[53] ». La cause de la souffrance trouve sa racine dans l’avidité et le désir ; pour sauver les êtres vivants et les libérer de la naissance, de la vieillesse, de la maladie et de la mort, la sagesse de l’Ainsi-venu s’exprime par analogies et paraboles ; tous n’étant pas capables de la recevoir, les bouddhas « établissent des distinctions dans le véhicule unique du Bouddha et le prêchent comme s’il y en avait trois ». Dans cette allégorie, le Bouddha est un homme fortuné dont les enfants jouent dans une maison en feu sans avoir conscience de l’incendie. Pour les faire échapper au péril, il leur promet des jouets merveilleux et leur offre finalement à chacun un chariot plus magnifique encore que ceux qu’il leur avait promis. Les enfants sont d’autant plus réjouis qu’ils obtiennent « ce qu’ils n’avaient eu auparavant et à quoi ils ne se seraient même jamais attendus[54]. » Le véhicule suprême est le Sūtra du Lotus, véhicule unique et véritable intention du Bouddha, qui remplace les enseignements provisoires exposant les voies différentes attribuées aux Auditeurs, aux Éveillés par eux-mêmes et aux bodhisattvas.

Chapitre 4. La foi et la compréhension

Mahākāśyapa et trois autres disciples âgés, « forts d’une vie de sagesse », sont transportés d’allégresse en entendant l’Honoré du monde prédire que Shariputra parviendrait à l’anuttara-samyak-sambodhi. Ils emploient la parabole de l’homme riche et de son fils pauvre pour mieux se faire comprendre[55]. Dans son enfance, le fils d’un homme riche s’est enfui de la maison de son père qui l’a recherché vainement des années durant avant de s’installer dans une nouvelle demeure où le fils appauvri va arriver un jour par hasard. L’homme riche déborde de joie en reconnaissant son fils ; sans lui révéler qui il est, il l’accueille et lui offre un travail. Le fils accepte de s’occuper des plus basses besognes tandis que son père, pendant plusieurs années, revêt des haillons et s’enduit le corps de boue pour travailler avec lui et s’en rapprocher. L’homme riche, sentant venir la fin de sa vie, dévoile la vérité à son entourage et son intention de léguer toutes ses richesses à ce serviteur qui est véritablement son fils. Ce dernier est stupéfait d’entendre cela et déborde de joie. De la même façon le Bouddha amène ses disciples, tels ses enfants, à un enseignement plus élevé qu’aux enseignements provisoires auxquels ils s’étaient attachés.

Chapitre 5. La parabole des herbes médicinales

Par une nouvelle parabole, le Bouddha illustre la notion d’unité dans la diversité car son enseignement procure des bienfaits à tous les êtres, quelles que soient leurs capacités et leur personnalité : les « trois sortes d’herbes médicinales et deux sortes d’arbres » évoquent la diversité de la flore. Les herbes et les arbres poussent dans le même sol et sont arrosés par la même pluie, toutefois la façon dont ils poussent et se développent varie en fonctions de leurs qualités propres[56]. Ainsi les êtres, aussi divers soient-ils, reçoivent le même enseignement, mais chacun en profite selon ses besoins et capacités[1].

Chapitre 6. La prophétie de l’Éveil délivrée à quatre disciples

Le Bouddha déclare à la grande assemblée en prose puis en vers que Mahākāśyapa, dans son incarnation finale, deviendra un bouddha sous le nom de Raśmiprabhāsa[57] (Lumière-rayonnante). Suivent la prophétie de l'Éveil de Subhūti sous le nom de Śaśiketu[58] (Splendeur-de-lune), puis de Mahākātyāyana sous le nom de Jāmbūnadaprabhāsa[59] (Lumière-d’or) et de Maudgalyāyana qu’on appellera Tamālapatracandanagandha[60] (Parfum-de-bois-de-santal-et-de-feuilles-de-laurier). Pour conclure il dit : « Mes divers disciples, tous également dotés de dignité et de vertu sont au nombre de cinq cents, chacun d’entre eux recevra une prophétie semblable[61] »

Chapitre 7. La parabole de la ville illusoire

Shakyamuni se souvient d’un bouddha d’un très lointain passé. Avant d’abandonner la vie familiale, il avait eu seize fils. Quand ils ont entendu que leur père avait atteint l’Éveil parfait, l'anuttara-samyak-sambodhi, ils ont tout quitté pour le rejoindre, suivis par leurs mères et rejoints par leur grand-père, une centaine de ses ministres et un très grand nombre de ses sujets, afin de lui rendre hommage. Ils l’exhortent à exposer le Dharma. Des présages prodigieux s’étaient manifestés dans les dix directions[note 6]. Ainsi alertés, des rois viennent voir cet Ainsi-venu assis sur son trône de lion, sous un l'arbre de la Bodhi. Tous lui enjoignent de « sauver les êtres vivants et d’ouvrir la voie vers le nirvana[62] ». L’Ainsi-venu ne fait dans un premier temps qu’acquiescer en silence, mais après de multiples offrandes, inclinations et louanges, il accède à leur demande et fait tourner la Roue de la Loi, il énonce les Quatre nobles vérités puis il décrit les grandes lignes de la chaîne de causalité à douze maillons. Une multitude d’êtres vivants peuvent alors libérer leur esprit des impuretés. Les seize jeunes princes deviennent shramanera et lui demandent de prêcher l’anuttara-samyak-sambodhi afin de l’étudier et de la mettre en pratique. Le bouddha prêche ainsi le Sûtra du Grand Véhicule intitulé le Lotus de la Loi merveilleuse. Les seize bodhisattvas shramanera prennent le relais et l’enseignent largement.

Afin d’expliquer que le Bouddha guide les êtres humains grâce à des moyens habiles, il emploie cette parabole : un groupe de gens avance sur une route escarpée à la recherche de trésors. À mi-chemin, effrayés et découragés, ils veulent faire demi-tour. Pour qu’ils ne renoncent pas aux trésors, leur guide, empreint de sagesse, fait apparaître une cité illusoire en se servant de ses pouvoirs surnaturels. Il les encourage à continuer en leur disant que cette ville est toute proche et qu’il sera possible d’y faire halte pour s’y reposer. Le guide fait disparaître la cité illusoire une fois qu’ils ne ressentent plus ni frayeur ni fatigue, et leur annonce que la terre aux trésors, leur véritable destination, n’est plus très loin. Le guide représente les bouddhas, le groupe de personnes représente tous les êtres vivants, la cité illusoire représente les enseignements provisoires. La terre aux trésors n’est autre que l’Éveil suprême, insurpassable[63] pour lequel il faut « fournir des efforts diligents[64]. »

Chapitre 8. La prophétie de l’Éveil de Pūrṇa et de 500 disciples

Pūrṇa ayant entendu tout ce qui précède, l’esprit purifié, ressent une envie de danser et d’exprimer son admiration. Shakyamuni fait l’éloge de ses divers mérites, passés et présents, et prophétise qu’il deviendra un bouddha connu sous le nom de Dharmaprabhāsa[65] ; puis, percevant la pensée de mille deux cents arhat qui souhaitaient recevoir une prophétie d’illumination dit qu’il allait la leur délivrer : cinq cents d’entre eux dont le moine Kaundinya deviendront des bouddhas désignés du même nom de Samantaprabhāsa[66] (Splendeur-universelle[67]). Tous éprouvent beaucoup de joie et regrettent leur comportement passé : maintenant capables de parvenir à la sagesse de l’Ainsi-venu, ils étaient pourtant prêts à se contenter d’une sagesse insignifiante. Ils évoquent l’histoire de cet homme pauvre qui, s’étant rendu chez un ami et ayant trop bu, s’endort. L’ami fortuné doit partir pour ses affaires mais avant de quitter la maison, il prend un joyau d’une valeur inestimable et le coud dans la doublure du vêtement de son ami endormi. Celui-ci ne se rend compte de rien et, à son réveil, il reprend sa vie d’errance. Quand, par hasard, ils se rencontrent à nouveau, l’ami fortuné est surpris d’apprendre que son ami est toujours pauvre ; il lui montre le joyau de grand prix cousu dans la doublure du vêtement et l’invite à mener désormais un vie libre de tout souci. Ainsi Ajnata Kaundinya et les autres, n’ayant « obtenu qu’une petite part de nirvana[68] », la pensaient suffisante et ne cherchaient pas davantage alors que, lorsqu’il était un bodhisattva, Shakyamuni les instruisait et les convertissait en leur « insufflant la détermination de rechercher la sagesse omnisciente. »[69] - [70]

Chapitre 9. La prophétie de l'Éveil d'Ānanda et de Rāhula

Ānanda et Rāhula demandent au Bouddha de recevoir une prophétie d’illumination et « deux mille personnes parmi les disciples auditeurs, tant novices que confirmés[71] » réitèrent ce vœu. Le Bouddha annonce aux moines qu’Ananda, en tant que gardien de la Loi parviendra à l’illumination correcte. Au sein de l’assemblée, huit mille bodhisattvas décident qu’ils doivent aussi atteindre l’illumination, et percevant leur pensée, Shakyamuni leur explique qu’Ananda et lui avaient résolu au même moment de parvenir à l’anuttara-samyak-sambodhi. Lui-même, redoublant d’effort, y est parvenu, et Ananda heureux de ses vastes connaissances garde et gardera les resserres du Dharma. Quant à Rahula, son fils aîné lorsqu’il était prince héritier, « il reçoit le Dharma et il est [s]on fils au sein du Dharma : dans ses existences futures, il verra d’innombrables millions de bouddhas. En tant que leur fils aîné à tous, d’un cœur résolu, il sera en quête de la voie du Bouddha[72] ». Il prédit ensuite à Ananda que les deux mille novices et disciples confirmés réussiront tous en même temps à devenir des bouddhas appelés du même nom, Ratnaketurāja[73] (Roi-de-la-splendeur-des-pierres-précieuses[74]).

Chapitre 10. Ceux qui enseignent le Dharma

Tout au long de ce chapitre, Shakyamuni, en tant que maître du Dharma, expose les mérites liés à l’annonce de ce sūtra. Il s’adresse au bodhisattva Bhaiṣajyarāja (en) (« Roi de la médecine[note 7] ») et à travers lui aux quatre-vingt mille grands personnages humains et non humains qui composent l’assemblée, afin d’honorer et de faire l’éloge de celles et ceux qui, après son entrée dans l’extinction, partageront ce sūtra et le transmettront même partiellement. Il leur délivre la prophétie de l’atteinte de l’anuttara-samyak-sambodhi de même qu’à celles et ceux qui vénèrent le Sūtra du Lotus avec autant de respect que s’il s’agissait du Bouddha, et qui lisent, récitent exposent ou copient ne serait-ce qu'une stance.

Quiconque est capable d’écouter, de comprendre, de réfléchir et de pratiquer ce sūtra est semblable à une personne dévorée par la soif qui creuse un trou dans l’espoir de trouver de l’eau. Sans cesser ses efforts, elle verra peu à peu la terre s’humidifier et, trouvant de la boue, saura nécessairement que son but est proche. La voie des bodhisattvas est identique : le Bouddha leur ouvre la porte de l’Éveil grâce à ce sūtra qui montre l’aspect de la véritable réalité. Ils doivent alors entrer dans la salle de l’Ainsi-venu qui est grande miséricorde et compassion, revêtir la tunique de l’Ainsi-venu faite de douceur et de patience et s’asseoir sur le siège de l’Ainsi-venu qui est vacuité de tous les phénomènes[75]. Ainsi, en affrontant sans crainte quelque assemblée que ce soit, ils pourront exposer largement le sūtra, car le Bouddha les assure de son soutien et de sa protection en tout lieu et à tout instant.

Chapitres 11 à 22

Dans cette partie du sūtra, les chapitres décrivent la « Cérémonie dans les Airs » où tous les participants sont suspendus dans les airs, au-dessus du monde saha, créant en quelque sorte un “deuxième lieu” de réunion de l’assemblée.

Pour l’essentiel, elle révèle l’illumination originelle du Bouddha dans le très lointain passé et la transmission de l’essence de ce sūtra aux “bodhisattvas sortis de la terre” en tant qu’enseignement unique du « Mahāyāna définitif »[note 8], le distinguant du bouddhisme mahāyāna et des autres branches du bouddhisme.

Chapitre 11. La vision du stūpa en précieux joyaux

Alors que Shakyamuni prêche, une tour magnifique ornée des sept sortes de joyaux (or, argent, lapis-lazuli, nacre, agate, perle, et cornaline) émerge de terre et reste suspendue à mi-hauteur dans les airs. Dans cette tour, le bouddha Prabhūtaratna (en) (Maints-trésors[note 9]), vient témoigner de l’authenticité de cet enseignement en disant : « Tout ce que vous venez d’exposer est la pure vérité[76]. » Il invite Shakyamuni à entrer dans la Tour, (tahōtō ou stūpa) pour s’asseoir à côté de lui : sont alors réunies la “sagesse subjective” du Bouddha et la “réalité objective”.

Chapitre 12. La prophétie de l'Éveil de Devadatta

Le Bouddha s’adresse à la grande assemblée afin de dire qu’il est toujours apparu, aux cours de nombreux kalpas, comme le souverain d’un royaume qui avait fait vœu de rechercher la bodhi inégalée en n’épargnant ni sa vie ni sa personne. À l’origine, il promit sa reconnaissance à qui pourrait lui exposer le Dharma. Devadatta, sous la forme d'un sage, se présenta en tant qu'ami, et le lui transmit sous la forme du sūtra, contre la promesse de ne jamais lui désobéir. Le Bouddha prophétise ensuite à l'assemblée que Devadatta atteindra l'éveil sous le nom de Devarāja. Le bodhisattva Prajñākūṭa[77], l’un des disciples de Prabhūtaratna (en), propose de retourner dans sa terre d’origine. Toutefois le Bouddha l’adresse auparavant vers Manjusri qui surgit alors de l'océan et lui parle de la fille du roi-dragon Sāgara (en) : âgée de huit ans, elle a appréhendé le sens véritable des enseignements, est dotée de compassion, et capable d'atteindre l'état du bouddha parfait. Elle apparaît et confirme qu'elle a acquis la bodhi et que le Bouddha peut en être témoin, tandis que Shariputra est dubitatif car selon lui une femme ne peut atteindre ce état. La fille de Sāgara prend alors les traits masculins d'un bodhisattva, puis se transforme en un bouddha parfaitement accompli.

Chapitre 13. L'exhortation à sauvegarder le sūtra en dépit des persécutions

Spontanément, les deux bodhisattvas et mahasattvas Bhaiṣajyarāja (en) (Roi-de-la-Médecine) et Mahāpratibhāna[78] (Grande-sagacité), accompagnés de très nombreux autres rassurent le Bouddha sur la pérennité de l’enseignement du sūtra dans l’époque à venir jugée mauvaise car les gens, de plus en plus sujets aux trois poisons, « auront de moins en moins de bonnes racines. Beaucoup d’entre eux seront extrêmement arrogants et avides de profit, ce qui les éloignera encore de la délivrance[79] ». Cinq cents arhat ayant reçu la prophétie d’illumination et nombre de personnes l’assurent également de la large transmission du sūtra. À son tour, la tante maternelle du Bouddha, la nonne Gautami Prajapati et les nonnes qui l’accompagnent, dans un même élan, se lèvent en joignant les mains sans le quitter du regard, puis Yaśodharā (Bhaddakaccana), la mère de Rahula et sœur de Devadatta, reçoivent la prophétie de devenir des bouddhas. Stimulés par le Bouddha qui exhorte tous les êtres à adopter les enseignements du sūtra en tout temps, même et surtout dans les époques à venir dominées par la peur et le mal, une multitude de disciples se disent prêts à être confrontés aux opposants ou ennemis de la propagation du sūtra[note 10], au risque d’être insultés, maudits ou attaqués au bâton ou au sabre, voire « bannis, encore et encore[80]. »

Chapitre 14. La pratique facile des quatre méthodes

Shakyamuni expose les quatre méthodes ou règles de conduite que doivent suivre les mahâsattvas bodhisattvas. Ensuite, toutefois, pour expliquer que le temps est venu de prêcher l’enseignement le plus élevé, il utilise “la parabole du joyau sans prix dans la coiffe” : un grand roi qui règne avec justice (le Bouddha), récompense ses soldats ayant prouvé leur vaillance avec différentes sortes de trésors (les enseignements prêchés avant ce sūtra). Il conserve cependant un précieux joyau (le sūtra) qu’il dissimule dans sa coiffe et ce n’est qu’au plus valeureux qu’il offre ce joyau[81] : le Bouddha a exposé de nombreux enseignements pour développer les capacités de ses disciples, tout en leur dissimulant l’enseignement suprême, jusqu’à ce qu’ils soient prêts à le recevoir.

Chapitre 15. Les bodhisattvas surgis de terre

Les bodhisattvas et mahasattvas venus des terres d’autres directions qui demandent au Bouddha de transmettre le sūtra après son extinction s’entendent répondre que ce ne sera pas nécessaire parce que, dans ce monde saha[82], ceux qui se chargeront de cette mission de protéger le Sūtra du Lotus et ses pratiquants sont déjà extrêmement nombreux et au même instant des multitudes innombrables de bodhisattvas surgissent de terre[83] Parmi eux, quatre se distinguent[84]: Viśiṣṭacāritra (en)[note 11], Anantacāritra (en)[note 12], Viśuddhacāritra (en)[note 13] et Supratiṣṭhitacāritra (en)[note 14]. Interloqués, le bodhisattva Maitreya et d’autres demandent d’où proviennent cette multitude innombrable de bodhisattvas sortis de la terre. Le Bouddha répond que, depuis le plus lointain passé, il les a tous instruits, convertis et guidés après avoir atteint l’Éveil[85].

Chapitre 16. La durée de la vie de l’Ainsi-venu

La partie en prose raconte la parabole de l'excellent médecin dont les enfants souffrent après avoir absorbé une boisson empoisonnée. Il leur concocte « un remède extrêmement efficace, de couleur, de saveur et odeur excellentes[86] ». Certains le prennent aussitôt mais ceux chez qui le poison a déjà fait des ravages ont l’esprit égaré et refusent de le prendre. Usant d’un moyen opportun, il leur laisse le bon remède en évidence en disant : « Je laisse ce bon médicament ici. Vous devriez le prendre. » Après quoi les quitte pour aller dans un autre pays. Le père envoie ensuite un messager annonçant sa mort. Le chagrin leur fait retrouver leur bon sens, ils reconnaissent les qualités du remède, le prennent et guérissent totalement. Alors leur père revient pour être de nouveau auprès d’eux... Et l'Honoré du monde pose la question à l'assemblée : « Ce médecin expérimenté s’est-il rendu coupable de mensonge ? ». L’assemblée ayant répondu par la négative, le Bouddha fait le parallèle avec lui-même : il a atteint la bouddhéité depuis d’innombrables kalpas. Cependant, il se sert du pouvoir des moyens opportuns et dit qu’il va bientôt passer en extinction... Et personne ne peut affirmer qu’il soit “coupable de mensonge ou de fausseté.” Pour confirmer son vœu initial d’ouvrir à tous la voie de la sagesse, dans ses dernières phrases en vers, le Bouddha explique qu’il peut apparaître à tout moment pour prêcher la Loi et qu’il s’interroge constamment : « Comment puis-je permettre aux êtres vivants d’accéder à la voie inégalée et d’acquérir rapidement le corps d’un bouddha[87] ? » Les trois chapitres suivants développent les bienfaits et mérites acquis en propageant le Dharma.

Chapitre 17. Distinctions des mérites de ceux qui propagent le sūtra

Se levant de son siège, le bodhisattva Maitreya commente : « Le Bouddha prêche une Loi qui rarement se rencontre, jamais entendue dans les temps anciens. L’Honoré du monde possède de grands pouvoirs, sa durée de vie ne peut se mesurer[88]. » Il reprend ensuite la description de toutes les possibilités de bienfaits obtenus par celles et ceux à qui le Bouddha a transmis le sūtra. Shakyamuni affirme enfin que la pratique, la transmission et les offrandes aux rouleaux de ce sūtra exonère de toute autre offrande : « ils n’ont alors pas besoin d’édifier des stûpas ou des temples ni de faire construire des bâtiments pour les moines ou de faire des offrandes à la communauté des moines[89]. »

Chapitre 18. Les mérites à se réjouir à l'audition du sūtra

En réponse au boddhisattva Maitreya sur les bienfaits de la joie ressentie en entendant ce sūtra, le Bouddha explique la propagation de l’enseignement qui se transmet d’une personne à l’autre. La foi dans l’enseignement du sūtra et sa pratique apportent de nombreux mérites et « des bienfaits plus importants que ne peuvent décrire analogies et paraboles[90] » conduisant à de bonnes renaissances.

Chapitre 19. Les mérites du maître du Dharma

Il est rendu compte des mérites ou bienfaits obtenus par celui ou celle qui enseigne la Loi (Dharma) : les hommes et les femmes qui acceptent et observent ce sūtra, le récitent, l'expliquent, le prêchent ou le transcrivent. Le Bouddha loue leurs mérites et assure qu’ils seront capables de purifier les six facultés dont ils sont dotés et qui sont liées à la vue, l’ouïe, l’odorat, le goût, le toucher, et l’esprit. « Tant qu’ils garderont ce sūtra, ils demeureront en toute sécurité dans une terre exceptionnelle, appréciés, aimés et révérés de tous les êtres vivants, sachant employer mille et dix mille sortes de mots habiles et appropriés pour faire des distinctions, exposer et prêcher, parce qu’ils gardent le Sūtra du Lotus[91]. »

Chapitre 20. Le bodhisattva Sadāparibhūta

La vie du bodhisattva Sadāparibhūta[note 15] est citée en modèle : dans le lointain passé, ce bodhisattva, quand il rencontrait quelqu’un, quelle que soit la personne en face de lui, joignait les mains, s'inclinait et disait en substance : « J’éprouve envers vous un profond respect. Je n’oserais jamais avec arrogance ni vous mépriser. Pourquoi cela ? Parce qu’en pratiquant la voie du bodhisattva vous parviendrez tous à la bouddhéité[92]. » Pourtant les gens s’indignaient de l’entendre prophétiser sans la moindre autorité pour le faire ; pour cela, ils l’insultaient et allaient même jusqu’à lui donner des coups ou le chasser en lui lançant des pierres. Il persistait malgré tout et continuait à s’incliner devant les autres. Quand il fut sur le point de mourir, il entendit prêcher le Sūtra du Lotus et sa longévité en fut grandement accrue. Par la suite, lui aussi commença à enseigner le sūtra et ceux qui l’avaient autrefois persécuté devinrent spontanément ses disciples. Finalement, le Bouddha Shakyamuni révèle que Sadāparibhūta était une de ses incarnations précédentes.

Chapitre 21. Les pouvoirs surnaturels de l’Ainsi-venu

La multitude de bodhisattvas surgis de la terre annoncent au Bouddha qu’ils enseigneront ce sūtra au loin et en tous lieux après son entrée dans l’extinction car ils sont « désireux d’obtenir la grande Loi, véritable et pure, de l’accepter, la garder, la lire, la réciter, l’expliquer, la prêcher, la transcrire et lui faire des offrandes[93] ». Alors, Shakyamuni et les autres bouddhas dans les dix directions manifestent leurs pouvoirs surnaturels. Le Bouddha déclare que tous ses secrets fondamentaux et que tous les sujets les plus essentiels sont révélés et clairement exposés dans le sūtra, c’est pourquoi il faut le pratiquer tel qu’il l’a enseigné. Il conclut qu’après son entrée dans l’extinction, quiconque, réalisant tous les bienfaits qu’il sera possible d’obtenir, devrait accepter et garder ce sūtra pour atteindre, sans doute aucun, l'état de Bouddha.

Chapitre 22. La transmission du Dharma

Le bouddha Shakyamuni transmet aux innombrables bodhisattvas et mahasattvas « cette Loi si difficile à atteindre de l’anuttara-samyak-sambodhi[94] ». Le Bouddha leur enjoint en contrepartie à étudier et à propager le Sūtra du Lotus pour que d’autres puissent l’entendre et le comprendre. Tous sont saisis de joie et, par trois fois, ils assurent le Bouddha de n’avoir aucune inquiétude car ils s’engagent à mener à bien toutes ces tâches. Shakyamuni, dans l’allégresse générale, fait alors retourner chacun, ainsi que la Tour aux trésors, à son lieu d’origine.

Ce chapitre est le dernier de la plus ancienne version sanskrite[1]. Les chapitres 23 à 28, dédiés à l’œuvre de bodhisattvas particuliers, ayant été insérés plus tard[95].

Chapitres 23 à 28

Retour à la grande assemblée au lieu de réunion initial, le pic sacré de l’Aigle.

Chapitre 23. Les actes antérieurs du bodhisattva Bhaiṣajyarāja

Interrogé à propos du bodhisattva Bhaiṣajyarāja (en) (Roi-de-la-médecine), le Bouddha raconte la manière dont ce bodhisattva fit, à plusieurs reprises dans ses existences passées, des offrandes au bouddha qui lui avait enseigné le sūtra lui permettant ainsi d’acquérir toutes sortes de sagesses profondes (samadhi) et notamment la capacité « de se manifester sous toutes les formes physiques[96] ». Elles culminèrent avec l’offrande de son propre corps ; en conséquence de quoi le bouddha lui confia la Loi du Bouddha, mais aussi les bodhisattvas et leurs grands disciples et tous les êtres ; il lui demanda de préparer son parinirvana et il lui confia également les reliques de son corps. Le bodhisattva s’acquitta pleinement de sa mission puis, prenant à témoin tous ceux que ce bouddha avait instruits et convertis, il fit le vœu d’obtenir lui-même le corps d’un bouddha : il se brûla les deux bras « qui réapparurent d’eux-mêmes, comme ils étaient auparavant. Cela se produisit parce que les mérites et la sagesse de ce bodhisattva étaient aussi profonds que multiples[97] ». Shakyamuni conclut que la façon de faire qui procure le plus grand nombre de bienfaits est d’écouter et de réciter le Sūtra du Lotus, « le plus important de tous les enseignements, le roi des sūtras [grâce auquel] tous les êtres vivants peuvent se libérer de la souffrance et des tourments. Ce sūtra peut leur apporter de grands bienfaits, réaliser leurs désirs[98] » et, à l’aide de nombreuses comparaisons, il certifie que ce sūtra peut leur permettre de se libérer de toute détresse, douleur ou maladie.

Chapitre 24. Le bodhisattva Gadgadasvara

Averti de l’Éveil de Shakyamuni, le bodhisattva Gadgadasvara[note 16], dans un autre monde, ayant auparavant planté de nombreuses racines de vertu et acquis toutes sortes de samadhi, dit au bouddha de son monde qu’il devait se rendre « dans le monde saha pour rencontrer le bouddha Shakyamuni, lui rendre hommage, le servir et lui faire des offrandes, et pour voir le bodhisattva Manjusri, prince du Dharma, le bodhisattva Roi-de-la-Médecine[99] » et d’autres aussi. Ce bouddha l’encouragea en l’avertissant que même si ce monde saha pouvait être empli d’impuretés, de souillures et d’immondices et que même si, en comparaison avec son propre corps, Shakyamuni et ses disciples pouvaient lui paraître de nature chétive, il ne devait jamais considérer cette terre avec mépris ni déduire que les êtres qui la peuplent seraient médiocres ou inférieurs. Ce bodhisattva ayant transmis ses hommages et ses offrandes à Shakyamuni et à Maints-Trésors dans sa tour, le Bouddha conta son passé méritoire et ses très nombreuses offrandes musicales au bouddha Meghadundubhisvararāja[100][note 17], accumulant ainsi la capacité de sauver et de protéger les divers êtres vivants de ce monde saha — et dans tous les autres mondes des dix directions — en se manifestant sous diverses formes et en permettant à chacun de parvenir à la compréhension appropriée. Après avoir achevé ses offrandes à Shakyamuni et à la tour du bouddha Maints-Trésors, ce bodhisattva retourna dans sa terre d’origine.

Chapitre 25. La porte universelle du bodhisattva Avalokiteśvara[102]

Interrogé sur le nom du bodhisattva Avalokiteśvara[note 18], le Bouddha explique longuement que, sur toutes les terres des dix directions cosmiques, ce bodhisattva est capable d'entendre les appels de toute personne qui souffre et ne manque pas d’y répondre. L'invocation ou le souvenir de son nom délivre quiconque de ses tourments ou de quelque situation périlleuse dans laquelle il se trouve. Il est aussi appelé Abhayaṃdada[103], celui qui donne la sécurité, qui protège du danger. « Si des êtres vivants font preuve de respect envers lui et [lui] rendent hommage, leur bonne fortune ne sera ni vaine ni éphémère[104]. » Ce bodhisattva « fait preuve de considération véritable, de considération pure, de la considération de la grande sagesse qui englobe tout, de la considération de la pitié, de la considération de la compassion[105] ». Invoquer son nom ou penser à son pouvoir est semblable à une porte universelle qui s’ouvre pour tout un chacun sur de nombreux bienfaits de toutes sortes.

Chapitre 26. Les dhāraṇī

Hārītī[note 19], accompagnée de ses dix filles rakshasa prêtent serment de protéger et défendre ceux qui pratiquent ce sūtra et avant elles, avec le même esprit, de nombreux bodhisattvas ont offert des formules sacrées (dhāraṇī). « Quiconque attaque ou blesse ces maîtres de la Loi, aura attaqué ou blessé des bouddhas[107]. ».

Chapitre 27. Les actes antérieurs du bodhisattva Śubhavyūha

Le Boudhha raconte la conversion de ce roi Śubhavyūha [note 20] par ses deux fils ayant chacun obtenu les samadhi du bodhisattva et les ayant pleinement maîtrisés. Quand le bouddha de cette époque commença à prêcher le Sūtra du Lotus, ils ont supplié leur mère d’aller l’écouter. Elle leur conseilla de persuader plutôt leur père qui accordait sa foi à des doctrines non bouddhiques et était aussi attaché à la Loi brahmanique. Pour l’inciter à les accompagner, ils manifestèrent par le pouvoir des moyens opportuns toutes sortes de prodiges dans le seul but de purifier l’esprit de leur royal père. Ils ont obtenu ce qu’ils désiraient du fait de leur grande bonne fortune dans leurs vies antérieures « parce que rencontrer le Bouddha est chose aussi difficile que de voir une fleur udumbara, aussi improbable que pour une tortue borgne de trouver un bois flottant avec un trou au milieu[108] ». Shakyamuni révèle alors que ces deux fils sont respectivement le bodhisattva Bhaiṣajyarāja (en), Roi-de-la-médecine, et le bodhisattva Bhaiṣajyarājasamudgata[109].

Chapitre 28. Les encouragements du bodhisattva Samantabhadra

Le bodhisattva Samantabhadra[note 21] rejoint Shakyamuni sur le pic sacré de l’Aigle. À son arrivée sur le mont Gridhrakuta dans le monde, il demande à recevoir l’enseignement du sūtra afin de pouvoir le protéger ainsi que ses pratiquants dans la dernière période de cinq cents ans qui suivra l’extinction du Bouddha. Celui-ci accepte et répond par un éloge car il le sait capable de garder et de prêter assistance au sūtra permettant ainsi à de nombreux êtres vivants d’obtenir la paix et le bonheur, tout en méritant un grand respect : « si tu vois une personne qui accepte et garde ce sūtra, tu devras te lever et la saluer de très loin, en lui montrant autant de respect que s’il s’agissait d’un bouddha[112]. »

Bibliographie

Texte

- Le Lotus de la Bonne Loi, traduit du sanskrit par Eugène Burnouf, accompagné d'un commentaire et de vingt et un mémoires relatifs au bouddhisme, Préface de Sylvain Lévi, Paris, Imprimerie Nationale, 1852, 901 p. Réédition : Paris, Adrien Maisonneuve, 1973. [lire en ligne (page consultée le 27 août 2022)]

- (en) Scripture of the Lotus Blossom of the Fine Dharma, traduit du chinois de Kumārajīva par Leon Hurvitz, New York, Columbia University Press, 2009 [1976], 464 p.[113].

- (en) The Lotus Sutra, traduit du chinois de Kumārajīva par Burton Watson, New York, Columbia University Press, 1993, xxix, 352 p.[114].

- Le Sûtra du Lotus, version française de la traduction anglaise du chinois de Kumārajīva par Burton Watson, Paris, Les Indes savantes, 2007, 320 p. (ISBN 978-2-84654-180-0).

- Le Sûtra du Lotus, Suivi du Livre des sens incomparables et du Livre de la contemplation de Sage-Universel, traduit du chinois de Kumārajīva par Jean-Noël Robert, Paris, Fayard, 1997, 480 p. (ISBN 978-2-213-59857-4)

Ouvrages

- Bernard Frank (Résumé du Sûtra du Lotus), « Thèmes religieux dans les rouleaux illustrés », dans Annuaire du Collège de France 1992-1993, Résumé des cours et travaux, Paris, Collège de France, , p. 717-741.

- Bernard Frank, Dieux et Bouddhas au Japon, Paris, Odile Jacob, , 463 p. (ISBN 978-2-7381-0824-1, présentation en ligne)

- Bertrand Rossignol, La Tradition du Sûtra du Lotus, Paris, Les Indes savantes, , 150 p. (ISBN 978-2-846-54535-8)

- Sylvie Servan-Schreiber et Marc Albert, Le Sûtra du Lotus, Paris, Les Indes savantes, , 323 p. (ISBN 978-2-84654-180-0).

- Institut de philosophie orientale et ACSBN, Sūtras bouddhiques : un héritage spirituel universel, Paris, Les Indes savantes, , 228 p. (ISBN 978-2-84654-445-0).

.

.

Articles et chapitres d'ouvrage

- Philippe Cornu, « Sûtra du Lotus », dans Dictionnaire encyclopédique du bouddhisme, Paris, Seuil, , 949 p. (ISBN 978-2-020-82273-2), p. 585-588

- Kyong-Kon Kim, « La première traduction coréenne du Sūtra du Lotus (1463) », Revue de l’histoire des religions, , p. 425-465 (lire en ligne, consulté le )

- Joseph O'Leary, Philosophie occidentale et concepts bouddhistes, Paris, PUF, coll. « Collection de métaphysique - Chaire Étienne Gilson », , 165 p. (ISBN 978-2-13-059309-6), « Les expédients salvifiques: Le Soutra du Lotus », p. 149-164.

- Jean-Noël Robert, « Préface / Glossaire », dans Le Sûtra du Lotus, Paris, Fayard, (1re éd. 1997), 480 p. (ISBN 978-2-213-59857-4), p. 9-40 / 455-480.

- Jean-Noël Robert, « Cinq et cinq font-ils dix? La double liste des Dix Ainsités du Sûtra du Lotus », dans Jacqueline Pigeot et Hartmut O. Rotermund (Dir.), Le vase de béryl : Études sur le Japon et la Chine en hommage à Bernard Frank, Arles, Philippe Picquier, , 638 p. (ISBN 978-2-877-30303-3), p. 35-45.

- Rossella Marangoni (trad. de l'italien par Todaro Tradito), Le Zen : Fondements, courants, pratiques, Paris, Hazan, coll. « Guide des arts », , 334 p. (ISBN 978-2-7541-0343-5, BNF 41406495), « Sûtra du Lotus », p. 31–35

Ouvrages

- (en) Michael Pye, Skilful Means : A concept in Mahayana Buddhism, London, Gerald Duckworth & Co. Ltd., (ISBN 0-7156-1266-2). 2nd edition: Routledge 2003.

- (en) George J. Tanabe et Willa Jane Tanabe, The Lotus Sutra in Japanese Culture, University of Hawai Press, (ISBN 978-0-5852-9587-9, OCLC 45727495)

- (en) Sangharakshita, The Drama of Cosmic Enlightenment : Parables, Myths, and Symbols of the White Lotus Sutra, Windhorse Publications, (ISBN 978-0904766592)

- Shinjo Suguro, Introduction to the Lotus Sutra, Jain Publishing Company, (ISBN 0-8757-3078-7)

- (en) Yoshiro Tamura (trad. du japonais et introduction par Gene Reeves), Introduction to Lotus Sutra, Somerville (MA), Wisdom Publication, , 210 p. (ISBN 978-1-61429-080-3).

- (en) Bunsaku Kurata et Yoshirō Tamura (trad. Edna B. Crawford), Art of the Lotus Sutra : Japanese masterpieces, Tokyo, Kōsei Publications, (ISBN 978-0-8248-1198-3)

- (en) Donald S. Lopez Jr., The Lotus Sûtra, Princeton, Princeton University Press, , 266 p. (ISBN 978-0-691-15220-2)

- (en) Donald S. Lopez Jr. et Jacqueline I. Stone, Two Buddhas Seated Side by Side. A Guide to the Lotus Sûtra, Princeton, Princeton University Press, , xiii - 296 (ISBN 978-0-691-15220-2)

Articles et chapitres d'ouvrage

- (en) Jacqueline I. Stone, « Lotus sutra (Saddharmapundarika Sutra) », dans Robert E. Buswell Jr., Encyclopedia of Buddhism, New York, Macmillan, , 981 p. (ISBN 978-0-415-31414-5), p. 471-477.

- (en) Robert E. Buswell Jr. et Donald S. Lopez Jr., The Princeton Dictionary of Buddhism, Princeton, Princeton University Press, , 1265 p. (ISBN 978-0-691-15786-3, lire en ligne), « Saddharmapundarika Sutra », p. 729-730.

Notes et références

Notes

- Les traductions conservent généralement les noms des bodhisattvas, le sinologue Burton Watson a pris le parti de traduire leur nom comme étant leurs fonctions respectives. Pour la traduction française éditée aux Indes savantes en , la sinologue Sylvie Servan-Schreiber et Marc Albert ont respecté ce choix.

- sanskrit IAST ; devanāgarī : अविद्या ; pāli : avijjā ; chinois : wúmíng 无明 ; tibétain : ma rig pa ; japonais : mumyō 無明

- Dans le Sūtra du Lotus les 14 premiers chapitres sont considérés comme “la porte de la trace” et les 14 chapitres suivants comme “la porte de la source”. Les concepts pali les plus proches seraient abhi (supérieur) et sankhata (fabriqué, produit). De même que dans la distinction “"Hongaku, 本覚 / Shikaku, 始覚"”, qui est un concept proche du précédent : "Kaku" (覚) signifie “quitter l'illusion”, s'éveiller. Dans ce contexte, "hon" (本) signifie “originel” au sens d'inné, inhérent, authentique, non-acquis, non-produit, non-manifeste et s'applique aux vertus possédées naturellement, qui ne sont pas surajoutées (des talents innés). "Shi" (始) signifie littéralement “commencer”, “entrer dans”. Dans ce contexte, "shi" indique un point de départ et traduit l'accès à la bouddhéité, la prise de conscience de l'Éveil, la maîtrise d'une stratégie. En d'autres termes, "shi" s'applique à des mérites acquis plutôt qu'à une capacité innée. Le Pabhassara Sutta (Pabhassara citta (en)) explique que la citta, “l'intelligence du coeur” (la spiritualité) est originellement pure et lumineuse mais devient souillée

- Les quatre sortes de croyants sont les moines, les nonnes, les croyants et les croyantes laïques.

- Les dix facteurs de vie dans chacun des dix états (systématisés par Zhiyi) sont énumérés comme suit dans le chapitre “Moyens opportuns” du Sūtra du Lotus : apparence, nature, entité, pouvoir, influence, cause inhérente, relation, effet latent, effet manifeste et leur cohérence du début jusqu’à la fin. Ce dernier facteur est celui qui unifie, en instaurant une cohérence entre les neuf précédents facteurs, du début à la fin.

- Les dix directions cosmiques : nord, sud, est, ouest, les quatre directions intermédiaires (nord-ouest, nord-est, sud-ouest, sud-est) auxquelles s’ajoutent le zénith et le nadir.

- Bhaiṣajyarāja, भैषज्यराज en sanskrit, est traduit par : Roi de la Médecine ; en : Medicine King ; jap : Yakuō (bosatsu) ; tibétain : Sman gyi rgyal po ; zh trad.: 藥王, simpl.: 药王 ; pinyin : yào wáng ; viet : Dược Vương Bồ Tát.

- Le Daijōgi Shō (Concepts bouddhiques vus à la lumière du Mahayana) écrit par Ching-ying Hui-yuan (appelé aussi Houei-yuan ou Huiyuan II : 523-592), dit qu’il existe deux sortes de Mahayana, le définitif et le provisoire, différenciant ainsi, d’une part, les enseignements “provisoires”, enseignements exposés temporairement comme moyens pour instruire les gens et élever leur degré de compréhension et, d’autre part, l’affirmation pure et simple de l’Éveil de Shakyamuni, exposée sans tenir compte des capacités des auditeurs. Quant à Zhiyi, dans Sens profond du Sūtra du Lotus ou Hōkke Genji, il développe une classification des enseignements du Bouddha en cinq périodes : il appelle « Mahayana provisoire » les sūtras des périodes Kegon, Hōdō et Hannya, et « Mahayana définitif » ceux des périodes Hokke-Nehan comprenant le Sūtra du Lotus et le Sūtra du Nirvana.

- Prabhūtaratna, sk : प्रभूतरत्न ; chinois traditionnel : 多寶 ; chinois simplifié : 多宝 ; pinyin: duō bǎo ; japonais : 多宝如来 Ta takara nyorai ou Tahō nyorai, traduit en anglais par “Abundant Treasures” ou “Many Treasures” et en français “Maints-Trésors” (en japonais, son nom fait référence à tahōtō). Il est le Bouddha apparu pour attester la validité et la rectitude des enseignements de Shakyamuni dans le Sūtra du Lotus et le Samantabhadra Meditation Sutra (en).

- Trois sortes d’opposants à la propagation du Sūtra du Lotus : des personnes laïques ignorantes, des religieux orgueilleux et présomptueux qui calomnient et dénigrent ceux qui transmettent ce sūtra, et de prétendus sages qui utiliseront les autorités pour nuire aux enseignants et pratiquants du sūtra.

- sk : विशिष्टचारित्र ; jp : 上行菩薩, Jōgyō Bosatsu ; en : Bodhisattva Superior Conduct ; fr : bodhisattva Conduite-supérieure ou Pratiques-supérieures

- sk : अनन्तचारित्र ; jp: 無辺行菩薩, Muhengyō Bosatsu ; en : Bodhisattva Boundless Conduct ; fr : bodhisattva Conduite-sans-limite, ou Pratiques-sans-limites

- sk : विशुद्धचारित्र ; jp: 浄行菩薩, Jyōgyō Bosatsu ; en : Bodhisattva Pure Conduct ; fr : bodhisattva Conduite-pure, ou Pratiques-pures

- sk : सुप्रतिष्ठितचारित्र ; jp: 安立行菩薩, Anryūgyo Bosatsu ; en : Bodhisattva Firm Conduct ; fr : Conduite-fermement-étabie, ou Pratiques-fermement-établies

- zh : 常不輕菩薩 cháng bù qīng púsà ; jp: Fukyō ou Jōkufyō Bosatsu ; en : Never Disparaging Bodhisattva ; fr : le bodhisattva Jamais-méprisant

- jp : Myoon bosatsu : 観世音菩, en : Bodhisattva Wonderful Sound ; fr : bodhisattva Son-merveilleux

- sk : Meghadundubhisvararāja ; jp : Unraionnō-butsu ; en : Bouddha Cloud-Thunder-Sound-King[101] ; fr : bouddha Roi-du-son-du-tonnerre-et-des-nuages

- sanskrit : अवलोकितेश्वर ; devenu Guanyin zh : 观音 ; jp: Kannon, 観音, ou Kanzeon ; fr : Sensible-aux-sons-du-monde

- sk : हारीती, Harītī ; ou jp : 鬼子母神 ; fr : Kishimojin, la Mère-des-Enfants-démons[106]

- jp : Myoshogon-no 妙荘嚴王, en : King Wonderful Adornment ; fr : roi Merveilleux-Ornement

- jp : 普賢, Fugen ; zh : Pǔxián, 普賢 ; fr : Sagesse-universelle ou « Tout vertueux[110] », « Partout généreux[111] »

Références

- Philippe Cornu, Dictionnaire encyclopédique du bouddhisme [détail des éditions].

- The Princeton Dictionary of Buddhism 2014.

- (en) Paul Williams, Mahāyāna Buddhism : The Doctrinal Foundations,, London - New York, Routledge, 1989, 2nd edition, 438 p. (ISBN 978-0-415-35653-4, lire en ligne), p. 149

- Robert 2008, p. 15.

- (en) Graham Lock et Gary S. Linebarger, Chinese Buddhist Texts : An Introductory Reader, London - New York, Routledge, , 176 p. (ISBN 978-1-317-35794-0, lire en ligne), p. 92

- Kyong-Kon Kim, « La première traduction coréenne du Sūtra du Lotus (1463) », Revue de l’histoire des religions, no 3, , p. 425-465 (lire en ligne)

- Référencé dans le Taisho : vol. 9, no 262

- « Le Lotus de la Bonne Loi », sur archive.org

- « Le Lotus de la Bonne Loi », sur data.bnf.fr (consulté le )

- Robert 2008, p. 20.

- Sylvie Servan-Schreiber Marc Albert, SdL-I, “Introduction”, 25 et SdL-XVI, “La durée de la vie de l’Ainsi-venu”, 221-222.

- (en) Paul Williams, Mahāyāna Buddhism: the doctrinal foundations, Routledge, 1989, p. 142. (ISBN 9780415356534).

- (en) Burton Watson (trad.), The Lotus Sutra, New York, 1993, Columbia University Press, p. IX.

- (en) Jan Nattier, A Guide to the Earliest Chinese Buddhist Translations, Bibliotheca Philologica et Philosophica Buddhica X, IRIABS, Tokyo, 2008.

- Matsuda Kazunobu, New Sanskrit Fragments of the Saddharmapu.n.dariikasuutra in the Schoyen Collection, Norway, The Journal of Oriental Studies, vol. 10, 2000, p. 97-108.

- Akira Yuyama: Eugene Burnouf: The Background to his Research into the Lotus Sutra, Bibliotheca Philologica et Philosophica Buddhica, Vol. III, The International Research Institute for Advanced Buddhology, Tokyo 1998, p. 61-77, (2000). (ISBN 4-9980622-2-0) Internet Archive

- Kern, H. (tr.). Saddharma Pundarîka or the Lotus of the True Law. Sacred Books of the East, Vol. XXI, Clarendon Press, Oxford 1884.

- Hurvitz, Leon (trad). Scripture of the Lotus Blossom of the Fine Dharma: The Lotus Sutra, Columbia University Press, New York 1976.

- « Portable Buddhist Shrine », Walters Art Museum

- Cité par Éric Rommeluère, Hokkekyo le sutra du lotus dans le zen, www.zen-occidental.net (Consulté le 13 juin 2020)

- (en) Earl Roy Miner et Robert E. Morrell, The Princeton Companion to Classical Japanese Literature, Princeton University Press, , 570 p. (ISBN 978-0-691-00825-7, lire en ligne), p. 383

- Bernard Frank, Dieux et bouddhas au Japon, Odile Jacob, , 462 p. (ISBN 978-2-7381-0824-1, lire en ligne), p. 382

- « La pratique du bouddhisme de Nichiren », sur soka-bouddhisme.fr (consulté le )

- « Biographie de Nichiren », sur soka-bouddhisme.fr (consulté le )

- ou « véritable bouddha » : sokanet.jp (trad. SGi-USA), « Glossaire », (consulté le )

- « Depuis que j’ai atteint la bouddhéité/ un nombre incalculable de kalpas s’est écoulé,/ des centaines, des milliers, des dizaines de milliers, des millions et des milliards d’asamkhya./ Constamment j’ai prêché la Loi, instruisant et convertissant/ d’innombrables millions d’êtres vivants,/ les faisant accéder à la voie du Bouddha,/ tout cela d’innombrables kalpas durant./ Pour sauver les êtres vivants,/ je parais entrer au nirvana, mais ce n’est qu’un moyen opportun,/ en vérité je n’entre pas dans l’extinction./ Je suis toujours ici à prêcher la Loi. » (SdL-XVI, La durée de la vie de l’Ainsi-venu, 221)

- Sylvie Servan-Schreiber et Marc Albert 2007, SdL-II, Moyens opportuns, 50-51-53-55-56-59-63-64 et SdL-III, Analogie et paraboles, 65 à 93.

- Dans le Sûtra du Lotus, Shakyamuni déclare qu’il émet depuis longtemps le vœu de « rendre toutes personnes égales à moi-même, sans distinction entre nous » (« À l’origine j’ai fait un vœu, / dans l’espoir de rendre toutes personnes / égales à moi-même, sans aucune distinction entre nous. / Ce que je souhaitais depuis si longtemps / est maintenant accompli. » SdL-II, 54).

- Sous son nom de Yakushi Nyorai, il fait l’objet d’un culte important au Japon depuis le VIIe siècle où il a supplanté Akṣobhya (Ashuku). Situé à l'est il représente plutôt le soleil levant, la vie, tandis qu'Amida qui se trouve à l'ouest est relié au soleil couchant et au monde des morts : Louis Frédéric, Le Japon : dictionnaire et civilisation, Paris, Éditions Robert Laffont, coll. « Bouquins », , 1419 p. (ISBN 978-2-221-06764-2 et 2221067649, OCLC 36327575), p. 1201.

- Jean-Noël Robert, Le Sûtra du Lotus, suivi du Livre des sens incomparables et du Livre de la contemplation de Sage-Universel, Fayard, , 486 p. (ISBN 2213598576, EAN 978-2213598574).

- Zhiyi, le Grand Maître Tiantai, est l’auteur de trois ouvrages se rapportant au Sûtra du Lotus : Le Sens profond du Sūtra du Lotus : 法华 玄義 (zh : Fahua xuanyi, jp : Hōkke Genji) abrégé de : 妙法蓮華經 玄義 (zh : Miàofǎliánhuājīng xuán yì ; jp : Myōhōrengekyō Gengi), T.D. 1716, 33.618-815 ;

Le Commentaire textuel du Sūtra du Lotus : 法华 文句 (jp : Hōkke Mongu), abrégé de : 妙法蓮華經 文句 (zh : Miàofǎliánhuājīng wénjù ; jp : Myōhōrengekyō Mongu), T.D. 1718] ;

La Grande Concentration et Pénétration : 摩訶 止觀 (zh : Móhē Zhǐguān ; jp : Maka Shikan), T.D. (1911)], traité de méditation écrit en 594. - (en) Robert E. Buswell Jr. (en) et Donald S.Lopez Jr., The Princeton Dictionary of Buddhism, Princeton University Press, (ISBN 978-1-4008-4805-8, lire en ligne), notice « honmon ».

- « La réalité ultime de tous les phénomènes », sur soka-bouddhisme.fr (consulté le ).

- Bertrand Rossignol, La Tradition du Sûtra du Lotus, Paris, Les Indes savantes, (ISBN 978-2-84654-535-8).

- « Enseignement essentiel », sur nichirenlibrary.org (consulté le ).

- « l’atteinte de la bouddhéité dans le passé infiniment lointain », sur soka-bouddhime.fr (consulté le ).

- « L’atteinte de la bouddhéité par le Bouddha dans le lointain passé », sur soka-bouddhisme.fr (consulté le ).

- « Enseignement théorique », sur nichirenlibrary.org (consulté le ).

- « hon-shaku », sur nichiren-etude.net (consulté le ).

- Nichiren, « ÉCRIT 39, L’objet de vénération pour observer l’esprit », sur nichirenlibrary.org (consulté le ), p. 374

- Nichiren, « ÉCRIT 101, La composition du Gohonzon », sur nichirenlibrary.org (consulté le ), p. 838

- « Kosen-rufu, la paix mondiale », sur soka bouddhisme.fr (consulté le )

- Sylvie Servan-Schreiber et Marc Albert 2007, SdL-XXIII, “Les actes antérieurs du bodhisattva Roi-de-la-Médecine”, p. 272-274.

- Lettres et traités de Nichiren Daishonin. Volume I, ACEP, , 370 p. (ISBN 2-9507206-0-9), p 119, Sur les prédictions du Bouddha, note 3

- Hokke mongu : 法華文句 : Commentaire textuel du Sūtra du Lotus

- Nichiren, « ÉCRITS: 39, L’objet de vénération pour observer l’esprit », sur www.nichirenlibrary.org/fr (consulté le ), p. 371

- « L’état de vie est le plus important », sur soka-bouddhisme.fr (consulté le )

- Sylvie Servan-Schreiber et Marc Albert 2007, SdL-I, “Introduction”, p. 25.

- Sylvie Servan-Schreiber et Marc Albert 2007, SdL-I, p. 26-27.

- Sylvie Servan-Schreiber et Marc Albert 2007, SdL-I, p. 39.

- Sylvie Servan-Schreiber et Marc Albert 2007, SdL-II, “Moyens opportuns”, p. 43.

- Trad. Jean-Noël Robert, cité par Philippe Cornu, Dictionnaire encyclopédique du bouddhisme [détail des éditions]

- Sylvie Servan-Schreiber et Marc Albert 2007, SdL-III, “Analogies et paraboles”, p. 87.

- Sylvie Servan-Schreiber et Marc Albert 2007, SdL-III, p. 74.

- Sylvie Servan-Schreiber et Marc Albert 2007, SdL-IV, “Croire et comprendre”, p. 95-108.

- Institut de philosophie orientale et ACSBN 2016, p. 211

- (en) « Rashmiprabhasa, Raśmiprabhāsa: 2 definitions », sur www.wisdomlib.org, (consulté le )

- (en) « Shashiketu, Śaśiketu: 2 definitions », sur www.wisdomlib.org, (consulté le )

- (en) « Jambunadaprabhasa, Jāmbūnadaprabhāsa: 1 definition », sur www.wisdomlib.org, (consulté le )

- (en) The Lotus Sutra, « Prediction [Chapter VI] », sur www.wisdomlib.org, (consulté le )

- Sylvie Servan-Schreiber et Marc Albert 2007, SdL-VI, “La prophétie délivrée”, p. 117-124.

- Sylvie Servan-Schreiber et Marc Albert 2007, SdL-VII, “La parabole de la cité illusoire”, p. 130

- Institut de philosophie orientale et ACSBN 2016, p. 213

- Sylvie Servan-Schreiber et Marc Albert 2007, SdL-VII, p. 146

- (en) « Dharmaprabhasa, Dharmaprabhāsa: 2 definitions », sur www.wisdomlib.org, (consulté le )

- (en) « Samantaprabhasa, Samantaprabhāsa: 2 definitions », sur www.wisdomlib.org, (consulté le )

- (es) Dr Fernando Tola, Sūtra del Loto de la Verdadera Doctrina : Saddharmapuṇḍarīkasūtra, Fundación Bodhiyana, , 681 p. (ISBN 978-0-578-04576-4, lire en ligne), p. 314

- Sylvie Servan-Schreiber et Marc Albert 2007, SdL-VIII, “Prophétie de l’illumination à cinq cents disciples”, p. 154

- Institut de philosophie orientale et ACSBN 2016, p. 214-215

- Sylvie Servan-Schreiber et Marc Albert 2007, SdL-VIII, p. 151-156

- Sylvie Servan-Schreiber et Marc Albert 2007, SdL-IX, “Prophétie aux novices et aux diciples confirmés”, p. 157.

- Sylvie Servan-Schreiber et Marc Albert 2007, SdL-IX, p. 160.

- (en) « Ratnaketuraja, Ratnaketurāja: 1 definition », sur www.wisdomlib.org, (consulté le )

- (es) Dr Fernando Tola, Sūtra del Loto de la Verdadera Doctrina : Saddharmapuṇḍarīkasūtra, Fundación Bodhiyana, , 681 p. (ISBN 978-0-578-04576-4, lire en ligne), p. 331

- Sylvie Servan-Schreiber et Marc Albert 2007, SdL-X, “Le maître de la Loi”, p. 169.

- Institut de philosophie orientale et ACSBN 2016, p. 216-217

- « Prajnakuta, Prajñākūṭa: 3 definitions », sur www.wisdomlib.org, (consulté le )

- « Mahapratibhana, Mahāpratibhāna: 2 definitions », sur www.wisdomlib.org, (consulté le )

- Sylvie Servan-Schreiber et Marc Albert 2007, SdL-XIII, “Exhortation à la persévérance”, p. 187.

- Sylvie Servan-Schreiber et Marc Albert 2007, SdL-XIII, p. 191.

- Institut de philosophie orientale et ACSBN 2016, p. 219

- Soka Gakkai, « Bibliothèque du bouddhisme de Nichiren », sur nichirenlibrary.org (consulté le )

- Les “bodhisattvas surgis de terre”, appelés aussi “bodhisattvas sortis de la terre” ou “Bodhisattvas de la Terre” (Bodhisattvas of the Earth (en))

- (en) Donald S. Lopez Jr et Jacqueline I. Stone, Two Buddhas Seated Side by Side : A Guide to the Lotus Sūtra, Princeton University Press, , 312 p. (ISBN 978-0-691-18980-2, lire en ligne), p. 174.

- Sylvie Servan-Schreiber et Marc Albert 2007, SdL-XV, “Surgir de terre”, p. 214-216.

- Sylvie Servan-Schreiber et Marc Albert 2007, SdL-XVI, “La durée de la vie de l’Ainsi-venu”, p. 219-220.

- Sylvie Servan-Schreiber et Marc Albert 2007, SdL-XVI, p. 223.

- Sylvie Servan-Schreiber et Marc Albert 2007, SdL-XVII, “Distinctions des bienfaits”, p. 226.

- Sylvie Servan-Schreiber et Marc Albert 2007, SdL-XVII, p. 232.

- Sylvie Servan-Schreiber et Marc Albert 2007, SdL-XVIII, “Les bienfaits de la joie ressentie”, p. 238.

- Sylvie Servan-Schreiber et Marc Albert 2007, SdL-XIX, “Les bienfaits du maître de la Loi”, p. 253.

- Institut de philosophie orientale et ACSBN 2016, p. 223

- Sylvie Servan-Schreiber et Marc Albert 2007, SdL-XXI, “Les pouvoirs surnaturels de l’Ainsi-venu”, p. 261.

- Sylvie Servan-Schreiber et Marc Albert 2007, SdL-XXII, “Transmission”, p. 265.

- (en) Ryodo Shioiri, The Meaning of the Formation and Structure of the Lotus Sutra, University of Hawaii Press, (ISBN 978-0-8248-1198-3), p. 29

- Sylvie Servan-Schreiber et Marc Albert 2007, SdL-XXIII, “Les actes antérieurs du bodhisattva Roi-de-la-Médecine”, p. 268.

- Sylvie Servan-Schreiber et Marc Albert 2007, SdL-XXIII, p. 271.

- Sylvie Servan-Schreiber et Marc Albert 2007, SdL-XXIII, p. 272.

- Sylvie Servan-Schreiber et Marc Albert 2007, SdL-XXIV, “Le bodhisattva Son-merveilleux”, p. 276.

- « Meghadundubhisvararaja, Meghadundubhisvararāja: 2 definitions », sur www.wisdomlib.org, (consulté le )

- The Lotus Sutra, traduit du chinois de Kumārajīva par Burton Watson, New York, Columbia University Press, 1993

- (skt : Samantamukha-parivarta XXIV) in (en) Shakyamuni et Kumarajiva (trad. Tsugunari Kubo et Akira Yuyama), The Lotus Sutra, Revised Second Edition : Taishō 262. Volume 9, , 362 p. (ISBN 978-1-886439-39-9)

- « Abhayamdada, Abhayaṃdada: 3 definitions », sur www.wisdomlib.org, (consulté le )

- Sylvie Servan-Schreiber et Marc Albert 2007, SdL-XXV, “La porte universelle du bodhisattva Sensible-aux-sons-du-monde”, p. 282.

- Sylvie Servan-Schreiber et Marc Albert 2007, SdL-XXV, p. 286.

- https://www.nichirenlibrary.org/fr/wnd-1/Glossary/M#Mère-des-Enfants-Démons

- Sylvie Servan-Schreiber et Marc Albert 2007, SdL-XXVI, “Dharani”, p. 291.

- Sylvie Servan-Schreiber et Marc Albert 2007, SdL-XXVII, “Les actes antérieurs du roi Merveilleux-Ornement”, p. 295.

- « Bhaishajyarajasamudgata, Bhaiṣajyarājasamudgata: 1 definition », sur www.wisdomlib.org, (consulté le )

- Cyrille J.-D. Javary, Les Trois Sagesses chinoises : Taoïsme, confucianisme, bouddhisme, Albin Michel, , 256 p. (ISBN 978-2-226-22222-0, lire en ligne), p. 163

- Gérard Huet, Dictionnaire Héritage du Sanscrit (lire en ligne)

- Sylvie Servan-Schreiber et Marc Albert 2007, SdL-XXVIII, “Les encouragements du bodhisattva Sagesse-universelle”, p. 303.

- Costantino Moretti, « Leon Hurvitz, Scripture of the Lotus Blossom of the Fine Dharma (The Lotus Sutra), 2009 » (compte-rendu), Études chinoises 漢學研究, vol. 29, no 1, , p. 439–441 (lire en ligne, consulté le )

- William E. Deal, « Review of The Lotus Sutra », China Review International, vol. 3, no 2, , p. 559–564 (ISSN 1069-5834, lire en ligne, consulté le )

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Manuscrits du Sûtra du Lotus à la Bibliothèque Nationale de France :

- Guanyin jing yi juan. Sûtra de Guanyin en un chapitre juan 7, pin XXV du Miaofa lianhua jing, Sûtra du lotus (traducteur : Kumarajiva). Rouleau bouddhique du Xe siècle destiné à la conversion

- Sûtra de Guanyin, juan 7, pin XXV du Miaofa lianhua jing, 25e chapitre du Sûtra du lotus (traducteur : Kumarajiva). Dynastie des Tang, non daté, VIIIe siècle, fragment de rouleau

- Sûtra du Lotus de la Bonne Loi Sûtra du lotus, copie impériale datée de 675

- Bouddhisme et calligraphie

- Traduction adaptée à partir de la version de Jean-Noël Robert sur nichiren-etudes.net