Culture de Daxi

La culture de Daxi (chinois : 大溪文化 ; pinyin : Dàxī wénhuà ) est une culture néolithique chinoise, datée d'environ 5000 à [1], qui s'est développée dans la région des Trois Gorges, sur le cours moyen du fleuve Yangzi, en Chine centrale et méridionale. Elle pourrait avoir été la source de la culture de Qujialing-Shijiahe[N 1] (3000 - 2100), qui fut contemporaine de la dernière phase de la culture de Yangshao et surtout de la culture de Longshan.

Terre cuite rouge, Hauteur 19,2 cm

Site de Daxi. Musée National de Chine

| Lieu éponyme | Daxi, xian de Wushan (Chongqing) |

|---|

| Répartition géographique | Chine centrale et méridionale |

|---|---|

| Période | Néolithique |

| Chronologie | 5000 - |

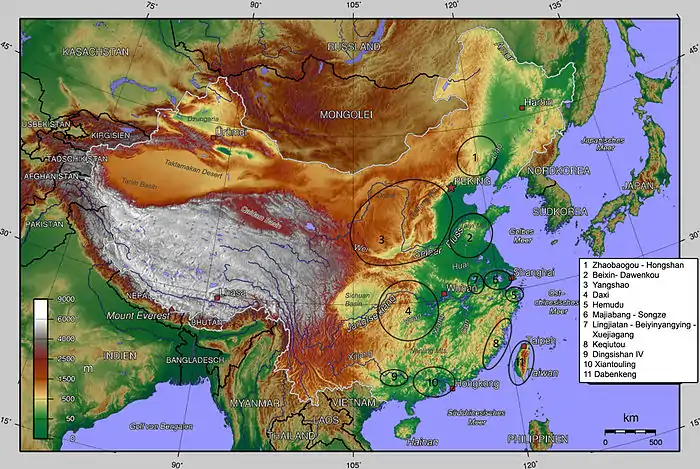

Extension géographique

Cette culture a été découverte sur le site éponyme de Daxi, dans le xian de Wushan (Chongqing), à l'entrée de la gorge Wu, la deuxième des Trois Gorges[3]. Elle recouvre en fait une région très étendue qui comprend les Trois Gorges, la plaine de Jianghan (entre Yangzi et Han) et la région du lac Dongting, au Hunan. On a pu ainsi fragmenter cette vaste surface en plusieurs entités, dont la culture du Guanmiaoshan au Nord, et la culture de Tangjiagang au Sud, laquelle est en relation avec des cultures prénéolithiques réunies sous le nom de culture de Pengtoushan. La plaine de Liyang, au Hunan, qui était traversée par de nombreux cours d'eau, a livré quarante-six sites, quand la culture précédente du bas Zaoshi (vers 5800 - 5500), dans la même région, n'en avait compté que dix-sept.

Habitat

Plusieurs centaines de sites ont été découverts dont la taille varie entre 5 et 15 ha[4]. Certains villages étaient entourés de fossés, dans la tradition du site de Bashidang, où ces fossés auraient servi au drainage du terrain pendant la saison des pluies.

Le site de Chengtoushan (en)[5], entouré d'un fossé de drainage dès sa fondation vers 4500, est aussi rapidement protégé par un mur et un fossé profond. Sa superficie couvre 8 ha vers 4000. Datant des premiers temps de son occupation le site comporte les premières rizières connues à ce jour en Chine (2012).

Dans la partie enclose on a retrouvé des restes d'habitations, des tombes et des fours, ainsi qu'un autel destiné aux sacrifices d'environ 200 m2, avec un sol nettoyé, constitué d'une terre jaune.

L'enclos pouvait avoir aussi bien une fonction défensive qu'être une simple protection contre les inondations.

Sépultures

De nombreuses fosses étaient disposées autour de l'autel et contenaient des squelettes humains, de l'argile cuite, des cendres, des poteries et des os d'animaux ou du riz. Alors que la plupart des tombes ne contenaient aucun dépôt funéraire ou seulement quelques céramiques, une tombe était occupée par un adulte mâle, sur lequel on avait dispersé du cinabre, et deux ornements de jade l'accompagnaient, ainsi que 27 poteries et un crâne d'enfant. On peut en conclure que les populations pratiquaient des rites sophistiqués qui ont laissé des traces jusqu'à aujourd'hui, et qu'une différenciation sociale y était particulièrement marquée.

Agriculture

Avec le riz d'autres plantes étaient comestibles, parmi lesquelles on rencontre la mâcre nageante (ou châtaigne d'eau), la Coix lacryma-jobi (l’Herbe à chapelets, Larmille ou, Larme-de-Job), l'Euryale ferox (ou nénuphar épineux), la Perilla pourpre [N 2], la courge cireuse, les châtaignes, les pêches et les prunes, etc. Si tous ces végétaux n'étaient pas domestiqués leur variété est attestée et permettait de varier les goûts d'un régime alimentaire peut-être trop homogène s'il n'avait comporté que du riz. D'ailleurs les restes de faune témoignent de la consommation d'une vingtaine d'espèces, et le porc était définitivement domestiqué.

La population s'est accrue considérablement grâce à cette alimentation plus abondante. Cette expansion démographique a pu entrainer une migration vers le sud. Certains archéologues, remarquant des similitudes dans la céramique peinte et dans les céramiques blanches, supposent qu'il y aurait eu concurrence avec les cultures du delta de la Rivière des Perles (jusqu'à Hong Kong, Macao et les iles) attribuable à la diffusion de la culture de Daxi[6].

Les formes : outils, céramique

Outils

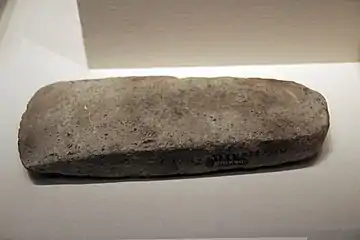

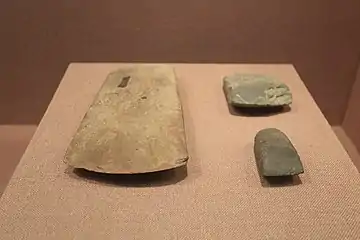

Les outils de pierre sont en général des pierres polies. Parmi les pierres taillées on trouve en général des galets aménagés, et des grattoirs.

Céramique

La céramique la plus courante est rouge, parfois décorée de motifs noirs. Les dégraissants[N 3] les plus utilisés étaient tout simplement le sable ou des fibres végétales. Les terres cuites de couleur noire sont devenues plus nombreuses avec le temps, et quelques poteries blanches de forme élégante ont été trouvées sur les sites de Tangjiagang et Gaomiao au Hunan[7].

Hache de pierre polie. Culture de Daxi au Hubei. Musée National de Chine, Pékin

Hache de pierre polie. Culture de Daxi au Hubei. Musée National de Chine, Pékin

Notes et références

Notes

- Cette datation, proposée par ZHANG Chi in : Anne P. Underhill 2013, p. 511, exclut sa phase ultime, marquée par un déclin rapide de la population et une similitude très grande avec la culture de Longshan.

- C'est un colorant alimentaire qui peut servir à la conservation des aliments. L'huile fournie par les graines est riche en oméga-3.

- : La terre et le dégraissant, en particulier dans les cultures néolithiques.

Références

- ZHANG Chi in : Anne P. Underhill 2013, p. 510, signale l'autre terme employé pour désigner cette culture : « Daixi », et donne une fourchette plus restreinte : 4300 - 3300. Cet article traite de la culture de Qujialing-Shijiahe.

- Li Liu and Xingcan Chen 2012, p. 170.

- Li Liu and Xingcan Chen 2012, p. 198. Une carte des sites du néolithique moyen en Chine du Sud

- Li Liu and Xingcan Chen 2012, p. 198.

- Li Liu and Xingcan Chen 2012, p. 199-200

- Li Liu and Xingcan Chen 2012, p. 200

- Li Liu and Xingcan Chen 2012, p. 198, qui en donne des reproductions : dessins et photographies en noir et blanc.

- Voir le lien externe correspondant :Research on the Diaolongbei Neolithic Site

Bibliographie

- Jeannette Werning et Corinne Debaine-Francfort, Au long du fleuve Jaune : premiers villages, premiers vases du Henan : Musée départemental de préhistoire de Solutré, 21 juin - 15 octobre 1991, Solutré, Musée départemental de préhistoire, , 152 p.. Nombreuses ill. noir et blanc.

- Jean Guilaine (dir.), Premiers paysans dans le monde : naissances des agricultures : Séminaire du Collège de France, Paris, Errance, , 319 p. (ISBN 2-87772-187-6). Avec la participation de Corinne Debaine-Francfort : La néolithisation de la Chine : Où, quand, comment? p. 171-187

- Olivier Aurenche (dir.) et Jacques Cauvin, Néolithisations : Proche et Moyen Orient, Méditerranée orientale, Nord de l'Afrique, Europe méridionale, Chine, Amérique du Sud : Séminaire organisé à la Maison de l'Orient de 1984 à 1989, Oxford (England), B.A.R., , 332 p. (ISBN 0-86054-657-8). Avec la participation de Corinne Debaine-Francfort : Les grandes étapes de la néolithisation en Chine, de ca. 9000 à 2000 av J.-C. p. 171-187

- Danielle Elisseeff, Art et archéologie : la Chine du néolithique à la fin des Cinq Dynasties (960 de notre ère), Paris, École du Louvre, Éditions de la Réunion des Musées Nationaux (Manuels de l'École du Louvre), , 381 p. (ISBN 978-2-7118-5269-7) Ouvrage de référence, bibliographie et Sites Internet.

- He Li (trad. de l'anglais), La Céramique chinoise, Paris, Éditions de l'amateur / L'aventurine, , 352 p. (ISBN 978-2-85917-246-6 et 2-85917-246-7) parties consacrées à la céramique néolithique : pages 17-25 et 105-107.

- (en) Anne P. Underhill (dir.), A companion to Chinese archaeology, Chichester, West Sussex ; Malden (Mass.), Wiley-Blackwell, , 640 p. (ISBN 978-1-4443-3529-3) 26 cm , noir et blanc.

- (en) Li Feng, Early China : A Social and Cultural History, Cambridge et New York, Cambridge University Press, , 367 p. (ISBN 978-0-521-89552-1, lire en ligne) 24 cm , noir et blanc.

- (en) Li Liu, The Chinese Neolithic : Trajectories to Early States, Cambridge et New York, Cambridge University Press, , 498 p. (ISBN 978-0-521-64432-7) 24 cm, noir et blanc. Madame Li Liu est professeur d'archéologie chinoise à l'Université Stanford, Californie. (Stanford Daily 22/01/2014 : Sa recherche l'a amenée aux origines de l'agriculture chinoise, il y a -12000 ans).

(en) Li Liu et Xingcan Chen, The Archaeology of China : From the Late Paleolithic to the Early Bronze Age, Cambridge et New York, Cambridge University Press, , 330 p. (ISBN 978-0-521-81184-2) 24 cm , noir et blanc.

(en) Li Liu et Xingcan Chen, The Archaeology of China : From the Late Paleolithic to the Early Bronze Age, Cambridge et New York, Cambridge University Press, , 330 p. (ISBN 978-0-521-81184-2) 24 cm , noir et blanc.- (en) Li Zhiyan, Virginia L. Bower, and He Li (dir.), Chinese Ceramics : From the Paleolithic Period to the Qing Dynasty, Cambridge et New York, Yale University and Foreign Langage Press, , 687 p. (ISBN 978-0-300-11278-8) 31 cm .