Cinabre

Le cinabre est une espèce minérale composée de sulfure de mercure(II) de formule HgS. Il a été décrit pour la première fois par le philosophe de la Grèce antique Théophraste (c. -371, -288), dans son ouvrage de minéralogie Sur les pierres[4] (Περὶ λίθων, Peri lithon).

| Cinabre Catégorie II : sulfures et sulfosels[1] | |

Cinabre sur dolomite - Hunan, Chine. | |

| Général | |

|---|---|

| Nom IUPAC | Sulfure de mercure(II) |

| Numéro CAS | |

| Classe de Strunz | 2.CD.15a

|

| Classe de Dana | 02.08.14.01

|

| Formule chimique | HgS [Polymorphes] |

| Identification | |

| Masse formulaire[2] | 232,66 ± 0,03 uma Hg 86,22 %, S 13,78 %, |

| Couleur | rouge carmin à rouge brique |

| Classe cristalline et groupe d'espace | trapézoèdre |

| Système cristallin | trigonal |

| Réseau de Bravais | hexagonal primitif (hP) |

| Clivage | parfait à {1010} |

| Échelle de Mohs | 2,5 |

| Trait | rouge vif |

| Éclat | submétallique[3] |

| Propriétés optiques | |

| Indice de réfraction | ω=2,905 ε=3,256 |

| Biréfringence | Δ=0,351 ; biaxe positif |

| Transparence | opaque |

| Propriétés chimiques | |

| Densité | 8,0 - 8,2 |

| Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. | |

Le cinabre (α-HgS) est le minerai de mercure le plus répandu et le plus exploité. Lors des derniers millénaires, le cinabre présent dans les gisements a été utilisé soit comme pigment, après extraction dans une veine pure, soit pour en extraire le mercure par décomposition thermique. Parfois même le mercure coule des zones de réduction superficielle des gisements de cinabre.

Le vermillon, de même formule chimique que le cinabre, est un pigment minéral artificiel produit par synthèse, favorisé par un milieu alcalin.

Historique et appellations

Le cinabre est attesté depuis le Néolithique pour son usage comme pigment dans les fresques murales et les cérémonies religieuses. Ce minéral porte le nom grec de κιννάβαρι (kinnabari) et latin de cinnabaris.

Son usage ancien est également attesté en Chine, la dynastie Shang (1570-1045 av. J.-C.) l'utilisant lors des divinations pour faire apparaître les craquelures sur les carapaces de tortue (scapulomancie) , afin de les interpréter.

Le philosophe et botaniste grec Théophraste (c. -371, -288) mentionne des mines de cinabre en Espagne, en Colchide et une près d’Éphèse (Le Livre des pierres[4]) où le cinabre est extrait d'un minerai sableux.

Appellations anciennes

Dans l'Antiquité, les termes grecs et latins désignant le minerai α-HgS ont changé de sens :

- en grec ancien[5], trois phases :

- κιννάβαρι (kinnabari) est utilisé par Théophraste (-371 ; -288),

- μινιον (minion) par Dioscoride (25-90),

- κιννάβαρι (kinnabari) de nouveau par Galien (129-216) et les alchimistes grecs ;

- en latin, minium est adopté par Pline (23-79), car les Romains n'ont pas repris l'ancien nom grec du cinabre (κιννάβαρι), préférant minium[5]. Dans les langues modernes, le minium ne désigne plus le cinabre (HgS), mais un tétraoxyde de plomb (Pb3O4), connu de Pline sous le nom de secundarium minium, « cinabre de seconde qualité ». Du temps de Dioscoride et de Pline, cinnabaris, dérivé de κιννάβαρι, désigne une substance qui n'est pas le cinabre, mais une résine rouge d'arbre, comme celle du dragonnier de Socotra ou du dragonnier des Canaries (Dracaena draco) ou du rotang (Daemonorops draco) nommée « sang-dragon » ;

- en chinois : 朱砂 (zh) (dānshā 丹砂), 朱砂 (zhūshā) ;

- en persan : شنگرف (shangarf), arabisé en زنجفرة zinjifrah ;

- en sanskrit : रसगर्भ rasagarbha.

Caractéristiques physico-chimiques

Critères d'identification

La couleur de la trace des minéraux peut aussi servir à l’identification sommaire des pigments. Il s’agit de réaliser sur une tablette de porcelaine dure une trace du minéral par friction et d’en observer la couleur. Beaucoup de minéraux ont une trace incolore, certains ont des traces de couleurs caractéristiques. Les traces roses à rouge-brun peuvent indiquer la présence de cinabre, de cuprite ou encore d’hématite.

Le mercure en petites quantités peut être détecté par la spectrométrie ou grâce aux précipités de Hg₂Cl₂ et HgS. On considère que si des composés du mercure sont chauffés dans un tube avec de la soude, il y a formation d’un miroir gris de mercure qui se condense sur les parois froides.

Les méthodes spectrométriques permettent l’identification du cinabre. La spectroscopie Raman est une méthode optique qui analyse sans contact les pierres (semi) précieuses, les pigments, les verres et les céramiques. Elle ne nécessite pas de prélèvement d’échantillon. Et grâce à leur source laser incorporée, les dernières générations de spectromètres sont transportables au cœur des musées. L’identification des objets peut se faire in situ. De plus, cette identification moléculaire permet de différencier sans ambiguïté des composés proches, de même composition élémentaire.

Pour identifier la structure cristalline, la sonde nucléaire PIXE (Particle Induced X-ray Emission) distingue les formes hexagonale et cubique.

Polymorphisme de HgS

HgS présente un polymorphisme :

- α-HgS, cinabre/vermillon

- α'-HgS, sulfure de mercure amorphe

- β-HgS, métacinabre (noir)

- γ-HgS, hypercinabre

Les propriétés chimiques du sulfure noir et du sulfure rouge de mercure sont sensiblement les mêmes, cependant, le sulfure noir réagit plus que le rouge. Cinabre, vermillon ou métacinabre sont considérés généralement comme presque insolubles dans l’eau, les solvants organiques et les acides minéraux dilués.

Altération chromatique

L’assombrissement, jusqu’à devenir gris-noir, de la couleur écarlate du cinabre (α-HgS) sous l'influence de l’irradiation solaire, constitue une importante problématique de conservation des peintures murales depuis l’antiquité et représente toujours un casse-tête générateur de polémiques. Vitruve explique dans son traité d'architecture que : « Lorsqu’il est employé dans les appartements dont les enduits sont à couvert, le cinabre conserve sa couleur sans altération ; mais dans les lieux exposés à l’air, comme les péristyles, les exèdres, et quelques autres endroits semblables où peuvent pénétrer les rayons du soleil et l’éclat de la lune, il s’altère, il perd la vivacité de sa couleur, il se noircit aussitôt qu’il en est frappé[6]». Il indique que de la cire punique[7] aurait été appliquée sur les peintures murales pour empêcher que la lumière de la lune et les rayons du soleil n’en enlèvent la couleur ; mais certains facteurs associés accélèrent ce changement chromatique, comme une grande humidité associée à une atmosphère fortement polluée. Seule la surface est dégradée ; si on la gratte, on aperçoit à nouveau la couleur rouge. Cette dégradation spécifique au cinabre rouge permet aussi son identification.

Actuellement, le noircissement des fresques de la villa des Mystères à Pompéi en est la parfaite illustration. Le nettoyage au laser de peintures murales contenant du cinabre est déconseillé en raison de l’altération chromatique qui en résulte.

Toxicologie

La présence de mercure libre dans le minerai de cinabre lui confère une toxicité indéniable. Pline l’Ancien considère cette substance comme un poison et déclare aventureux tout ce que l’on rapporte sur son emploi en médecine ; il précise que l’on doit éviter qu’il pénètre dans les viscères ou touche une plaie[8]. Pline écrit du cinnabaris (le sang-dragon) : « le cinnabaris est excellent comme contre-poison et comme remède. Qu'arrive-t-il ? Nos médecins y substituent le minium [HgS] qui est un véritable poison, comme nous le démontrerons plus tard… »

Les taoïstes chinois l'utilisaient comme drogue d'immortalité, d'où des empoisonnements mercuriels. Le plus fameux est celui du premier empereur Qin Shi Huang en 210 av. J.-C. [9].

Dans la mesure où le cinabre est pulvérulent ou se présente sous forme de poudre, des mesures strictes de protection sont vivement recommandées.

Propriétés physiques

La formule suivante donne une approximation de la pression de vapeur saturante du cinabre :

- ln P* = 8,765 - 3533/T

P* étant exprimée en kilopascals et la température T en kelvins.

Le sulfure de mercure HgS est le minerai de mercure le plus important. Il est utilisé pour la fabrication du mercure et comme pigment. Le cinabre contient environ 86,2 % de mercure. On obtient le mercure par grillage du cinabre. Pour l’extraction du métal, le minerai pulvérulent descend dans un four à 700 °C où l’on envoie de l’air. La réaction suivante se produit :

- HgS + O2 → Hg + SO2,

au-delà de 737 °C, le cinabre se décompose en

- HgS → Hg + S.

Le mercure s'obtient par pyrométallurgie : à pression atmosphérique, le cinabre se sublime à 583 °C (856 K) et se décompose en mercure liquide et en vapeur de soufre.

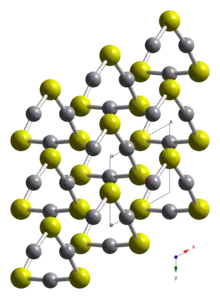

On distingue trois formes cristallines :

- le cinabre trigonal rouge, groupe d'espace P3121 ou P3221 (no 154), structure B9 en notation Strukturbericht, plus stable à des températures de moins de 350 °C (Barnett et al., 2001, p. 1499.) ;

- le métacinabre cubique, groupe d'espace F43m, de couleur noire ;

- l’hypercinabre (γ-HgS), mis en évidence par Potter et Barnes en 1978. Son nom est lié au fait que sa zone de stabilité s’étend à des températures plus hautes que celles du cinabre et du métacinabre.

Gîtes et gisements

Le cinabre, sous sa forme native, est la variété la plus abondante de sulfure de mercure et se trouve dans des terrains divers : primaires, secondaires, tertiaires. Il peut être concentré en filons plus ou moins épais, comme dans les flancs de l’ancien volcan du mont Amiata en Toscane, à Almaden en Espagne ou dispersé dans des couches dites « métalliques » comme à Idrija (Slovénie), à Luby (district de Cheb), de même qu'en Amérique du Sud (Santa Bárbara, Pérou ; site fermé). Il est plus abondant dans les roches sédimentaires que dans les roches ignées. Les dépôts se trouvent habituellement à moins de 300 mètres de profondeur. Il contient souvent, dans sa forme native, des inclusions d’antimoine, d’arsenic, de bitume, de sélénium, de sulfure de fer, de sulfate de calcium ou de baryum, de plomb ou de zinc, et il renferme du mercure libre (Biester et al., 1999, p. 195-197.).

Utilisations

Utilisation comme pigment

La couleur du cinabre est intense, même réduit en poudre ; on l’a donc utilisé comme colorant rouge vermillon.

La couleur du cinabre varie de cannelle au rouge écarlate en passant par le rouge brique, ce qui explique que le cinabre ait été utilisé comme pigment, principalement dans la peinture et les encres d’imprimerie[10], mais également comme colorant alimentaire traditionnel. Comme il permettait d’obtenir la couleur pourpre, couleur impériale par excellence, le cinabre était très important dans l’Empire byzantin, où il permettait d’authentifier les actes de la chancellerie impériale à l’encre pourpre. Dans les civilisations antiques, le cinabre était fondu dans un creuset et servait à obtenir une couleur rouge utilisée sur des tissus par exemple.

L'emploi de cinabre comme pigment de prestige est également attestée dans les civilisation inca[11] et Maya.

Utilisation thérapeutique

Le cinabre est connu et utilisé depuis l'antiquité en médecine (Pline l'Ancien, Histoire naturelle, XXXIII, qui considérait cette substance comme un poison).

Il a été utilisé pour le traitement de la syphilis, ou on le prescrivait, dans les années 1820, aux femmes enceintes, par fumigation (Archives générales de médecine, Imp. De Vaugirard, 1914, p. 436.). Il était prescrit en pommade pour les maladies cutanées (Louis Mialhe, Traité de l’art de formuler, éd. Fortin, Masson, 1845, p. 150.).

On trouve aussi le cinabre dans la composition de remèdes pour le traitement externe du cancer, comme la pâte inventée par le chirurgien Jean Baseilhac, dite « poudre du frère Côme », composée d’arsenic blanc, de cendres brûlées de semelles de souliers, de sang-dragon, de cinabre et d’eau (Hermann Lebert, Traité pratique des maladies cancéreuses et des affections curables confondues avec le cancer, éd. Baillière, 1851, p. 645.). L'utilisation de cette pâte arsenicale est aussi prônée par le chirurgien Joseph Souberbielle, (neveu de Jean Baseilhac), dans le traitement des ulcères du visage[12].

Le cinabre est utilisé comme remède depuis des temps anciens en Asie[13]. Les ascètes chinois consommaient le quartz et d’autres minéraux, jade, or et cinabre qui, insolubles, étaient censés rendre leur corps dur comme de la pierre. Après broyage, elles étaient prises oralement.

Une autre théorie considérait le sang comme l’âme et sa couleur comme le principe actif ou le concentré de l’âme. Les substances rouges étaient considérées comme riches en concentré vital et pouvaient fournir à leur consommateur des substances vitales. Consommer l’ocre rouge permettait donc de remplacer des pertes de sang et de favoriser une longue vie. Le cinabre ayant la teinte exacte du sang était considéré comme supérieur au minium (un « médicament » asiatique à base de plomb encore plus toxique que le cinabre). Si l’or, pensait-on, préservait le corps, le cinabre prolongeait la vie.

En médecine chinoise, appelé Zhu Sha, le cinabre est utilisé pour calmer l’esprit, apaiser le cœur, clarifier la chaleur.

Le cinabre est toujours utilisé en médecine homéopathique (sous l'appellation Cinnabaris), où la dilution permettrait d’éliminer les risques de toxicité inhérents à la présence de mercure. Cinnabaris est censé être un remède dans les affections dermatologiques, vénériennes et de la sphère ORL[14].

Cet usage persistant du cinabre ne repose sur aucune efficacité dans quelque indication que ce soit. La médecine moderne ne l'utilise plus depuis que la preuve de sa toxicité, supérieure à tout éventuel bénéfice, a été clairement établie.

Alchimie

Les Taoïstes utilisaient le cinabre comme une drogue afin d’accéder à un état de bien-être. Il était réputé comme la substance naturelle la plus performante pour obtenir l’immortalité ou, du moins, prolonger la vie et la jeunesse. On savait même l’obtenir à partir du soufre, du salpêtre et du mercure. Dans la théorie mystique chinoise du qi, le « champ de cinabre » (dantian) est un point situé dans le bas-ventre et où se concentre l’énergie vitale.

Certains alchimistes affirmèrent qu’il était possible de le transformer en or, mais toutes les expériences t tentées échouèrent.

Vers 500 av. J.-C., l’or et le cinabre sont chauffés ensemble pour créer un amalgame. Le cinabre délivrait alors le mercure en se décomposant avec la chaleur. On ne connaissait pas d’autre mode opératoire pour créer le « rouge-or ». Les expérimentations avec le cinabre ont permis de découvrir la technique de sublimation. Il fut établi que le cinabre était constitué de soufre et de mercure. Le soufre, le mercure et l’or sujet à la sublimation donnèrent le produit requis. « L’or-cinabre » était un produit sublimable. Il était censé mener à l’immortalité pour les Chinois.

Cette substance est toujours fabriquée en Inde de nos jours et est appelée Makaradhvaja. Même Newton préparait du cinabre et le prenait oralement pour acquérir plus de virilité. Spargo et Pounds ont trouvé que les cheveux de Newton présentaient des concentrations inhabituellement élevées de plomb, d’antimoine et de mercure.

Histoire

Le cinabre est employé comme pigment pour teinter des céramiques, des fresques murales et lors de cérémonies religieuses, dès la période Néolithique. Les plus anciens témoignages archéologiques[15] se trouvent en Turquie (Çatalhöyük, -7000, -8000), en Espagne (mine Casa Montero et tombes de La Pijota et de Montelirio, -5300[16]), puis en Chine (culture de Yangshao -4000, -3500 et début de l’Âge du bronze dans la culture d'Erlitou[17])

En Provence, vers 3700 avant J.-C. le cinabre a servi à enduire de petites statues-menhirs néolithiques, probablement funéraires[18].

Les Chinois utilisaient le cinabre il y a 3 600 ans comme pigment pour les poteries ou comme encre. Ils auraient été les premiers, à avoir fabriqué le vermillon, au début de notre ère. Dans l’Égypte des Ptolémées (IVe – Ier siècles) apparaît la pratique de la crémation des morts : sur certains fragments d’os brûlés se trouve une couleur rouge, du cinabre intentionnellement déposé.

Vers 300 av. J.-C., Théophraste, philosophe et savant grec, évoque dans le Livre des pierres[4] les mines de cinabre d’Almadén en Espagne, en Colchide et près d’Éphèse où le cinabre est extrait d'un minerai sableux.

Les mines du Mont Amiata en Italie sont également connues depuis l’Antiquité.

Au premier siècle, Dioscoride consacre une notice de sa pharmacopée, Materia medica[19] (V, 94), au cinabre venant de Libye et utilisé en pharmacologie et en peinture, et la notice V, 95 au mercure (‘’hydrargyros’’ ὑδραργυρος) dont il indique le procédé d’extraction :

« …on pose sur une écuelle d’argile une coquille de fer contenant du cinabre, on y ajoute un ‘’ambix’’ [coupe retournée], on lute avec de la terre glaise, puis on chauffe par-dessous avec des charbons. La vapeur qui adhère à l’’’ambix’’, une fois raclée, devient du mercure »

(trad. M. Mertens[20].)

Cette description d'un appareil servant à faire des sublimations est l'ancêtre des alambics. L'emprunt du terme grec ambix en langue arabe donnera al-'anbīq (avec le pronom) qui après passage par le latin médiéval donnera en français « alambic ».

Dans l’Antiquité le cinabre était un pigment généralement réservé à l’élite. Rome en fait un monopole d’État et une loi en fixe le prix de vente. Pline le mentionne sous l'appellation de minium dans les livres XXXIII et XXXV de son Histoire Naturelle. Vitruve, au Ier siècle av. J.-C., décrit l'utilisation du cinabre en peinture (De Architectura, VII). Zosime de Panopolis, savant et alchimiste grec, né en Égypte, aurait, au IIIe siècle de notre ère, mentionné que le cinabre était composé de mercure et de soufre. L’alchimiste Geber ou Jabir Ibn Hayyan, né en Iran en 721, explique que le mercure et le soufre, peuvent, avec la chaleur, se combiner en cinabre.

Au Moyen Âge, en Orient, les documents les plus importants étaient signés avec une encre à base de cinabre (à Byzance, l’empereur seul pouvait l’employer) tandis qu’en Occident (au XIIe ou XIIIe siècle), certaines enluminures étaient réalisées à l'aide d’une encre à base de cinabre et de sanguine. Les artistes de l’époque prenaient soin d’isoler cette substance trop réactive aux autres pigments à l’aide de vernis et de la protéger des rayons solaires en posant par-dessus des glacis (garance). Des recettes médiévales évoquent l’adjonction de cérumen, car cette cire possède des propriétés fongicides. Le moine Théophile, au XIIe siècle, explique que le mélange à parts égales de soufre et de mercure était disposé dans un contenant en verre fermé avec de l'argile qui était chauffé jusqu’à la formation du pigment. Cennino Cennini, vers 1390, dans son Livre de l’art, mentionne également ce pigment.

Le filon d'Idrija, dans l'actuelle Slovénie, est découvert en 1490. Huancavelica, au Pérou, est découvert en 1564. Au début du XVIe siècle, la mine d'Idrija se développe sous le contrôle de la République de Venise qui commercialise le mercure partout en Europe centrale, en Méditerranée orientale et en Flandre. La puissante dynastie commerciale des Fugger, originaire de sud de l'Allemagne, acquiert une position dominante dans les mines de métaux non-ferreux en Europe, grâce à un accord avec la maison régnante des Habsbourg. Almadén faisait partie de cette entité, et l'extraction du mercure y est relancée en 1550 environ. La raison en est l'extraction des métaux précieux, à partir de gisements d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale, une des principales motivations de l'expansion coloniale espagnole. Un test d'amalgamation initial pour l'extraction de l'argent est probablement réalisé à Venise en 1507. Alors que l'exploitation dans les Andes entraîne la découverte des dépôts de mercure à Huancavelica, la Nouvelle-Espagne a dû importer massivement du mercure des mines européennes[21]. Le Patrimoine du mercure. Almadén et Idrija rend compte de la contribution importante à l'histoire de l'humanité fournie par l'exploitation ces deux sites.

En 1527, Paracelse prescrit le mercure et son oxyde comme médicament dans des onguents pour soigner la syphilis.

En 1797, Constantin Kirchhoff découvre un procédé pour la production du cinabre (sulfure de mercure) par voie humide[22].

Galerie

Espagne < 3 cm

Espagne < 3 cm États-Unis, 1 × 0,7 × 0,7 cm.

États-Unis, 1 × 0,7 × 0,7 cm. Chine, 3,2 × 2,3 × 1,9 cm, cristal : 1,3 cm.

Chine, 3,2 × 2,3 × 1,9 cm, cristal : 1,3 cm. Cinabre sur dolomite, Chine, 3,4 × 3 × 1,8 cm.

Cinabre sur dolomite, Chine, 3,4 × 3 × 1,8 cm.

Notes et références

- La classification des minéraux choisie est celle de Strunz, à l'exception des polymorphes de la silice, qui sont classés parmi les silicates.

- Masse molaire calculée d’après « Atomic weights of the elements 2007 », sur www.chem.qmul.ac.uk.

- Encyclopédie des minéraux, sous la direction d'Allan Woolle.

- Theophraste, Le Livre des pierres, 66.

- Jean Trinquier, « Cinnabaris et “sang-dragon” : le “cinabre” des Anciens entre minéral, végétal et animal », Revue archéologique, vol. 2, no 56, , p. 305-346 (lire en ligne).

- Vitruve, De Architectura, VII

- La cire punique (ou cire saponifiée) est une cire d'abeille sans résidus, blanchie sans chlore, associée à de la potasse et de l’eau.

- Pline l'Ancien, Histoire naturelle, XXXIII; 42.

- Frédéric Obringer, L'aconit et l'orpiment, Fayard,

- La couleur des premiers timbres de France : le Un franc vermillon, puis les timbres de couleur orange sont issus de telles encres.

- CNRS, « Les couleurs de l’idole de Pachacamac, dieu Inca, enfin révélées », sur cnrs.fr, (consulté le ).

- Revue médicale française et étrangère : journal des progrès de la médecine hippocratique, Volume 2 page 203, Gabon et Cie, 1836, sur le site books.google.fr, consulté le 29 mars 2015

- Résumé sommaire traduit de l’anglais, pour l’original consulter S. Mahdhihassan, 1987.

- Fiche du cinnabaris sur homéopathie.com

- K. Krist Hirst, « Cinnabar - The Ancient Pigment of Mercury » (consulté le )

- Consuegra S, Díaz-del-Río P, Hunt Ortiz MA, Hurtado V, and Montero Ruiz I., « Neolithic and Chalcolithic--VI to III millennia BC--use of cinnabar (HgS) in the Iberian Peninsula: analytical identification and lead isotope data for an early mineral exploitation of the Almadén (Ciudad Real, Spain) mining district », dans J. E. Ortiz, O. Puche, I. Rábano and L. F. Mazadiego (eds.), History of Research in Mineral Resources., Madrid, Instituto Geológico y Minero de España,

- Li Liu, The Chinese Neolithic: Trajectories to Early States, Cambridge University Press, (lire en ligne)

- Masson Mourey, D'Anna, Reggio, Bellot-Gurlet, Van Willigen et Paris, « Les stèles anthropomorphes de La Bastidonne (Trets, Bouches-du-Rhône) et leur contexte du Néolithique moyen », Bulletin de la Société préhistorique française, , p. 273-302 (lire en ligne)

- (en) Pedanius Dioscorides of Anazarbus, De materia medica (translated by Lily Y. Beck), Olms - Weidmann, , 630 p.

- Michèle Mertens, « Introduction historique », dans Zosime de Panopolis, LES ALCHIMISTES GRECS Mémoires authentiques (textes établi et traduit par Michèle Mertens), Paris, Les Belles Lettres, (ISBN 2-251-00448-3)

- (fr + en) ICOMOS, Évaluation des Organisations consultatives : Patrimoine du mercure. Almadén et Idrija (Slovénie, Espagne). no 1313 rev, , 34 p. (lire en ligne) [PDF]

- Annales de Crell, 1797, I, 480

Bibliographie

- P. Vandenabeele, S. Bodé, A. Alonso, L. Moens, Raman spectroscopic analysis of the Maya wall peintings in Ek'Balam, Mexico, in, Spectrochimica Acta Part A 61 (2005) 2349-2356.

- M. Svensson, B. Allard, A. Düker, Formation of HgS-mixing HgO or elemental Hg with S, FeS or FeS₂, in, Sciences of the Environnement 368 (2006) 418-423.

- M. Svensson, B. Allard, A. Düker, Formation of cinnabar-estimation of favourable conditions in a proposed Swedish repository, in, Journal of Hazardous Materials B136 (2006) 830-836.

- G. A. Mazzocchin, F. Agnoli, M. Salvadori, Analysis of Roman age Wall painting found in Pordenone, Trieste and Montegrotto, in, Talanta 64 (2004) 732-741.

- J. S. Waples, K. L. Nagy, G. R. Aiken, J. N. Ryan, Dissolution of cinnabar (HgS) in the presence of natural organic matter, in, doi:10.1016/j.gca.2004.09.029.

- R. J. Gettens, R. L. Feller, W. T. Chase, Vermilion and Cinnabar, in, Studies in Conservation, Vol. 17, No. 2 (mai 1972), 45-69.

- S. Mahdihassan, History of cinnabar as drug, the natural substance and the synthetic product, in, Indian Journal of History of Sciences, 22(1): 63-70 (1987).

- T. Stratoudaki, A. Manousaki, K. Melesanaki, V. Zafiropulos and G. Orial, Study on The discolouration of pigments induced by laser irradiation, in, Rev. Met. Paris, no 9 (septembre 2001), p. 795-801.

- J. K. McCormack, The darkening of cinnabar in sunlight, in, Mineralium Deposita (2000) 35: 796-798.

- Barone G., Di Bella M., Mastelloni M.A., Mazzoleni P., Quartieri S., Raneri S., Sabatino G., Vailati C., Pottery production of the pittore di lipari: chemical and mineralogical analysis of the pigments, in 2 end European Mineralogical Conference, emc2016 “Minerals, fluids and rocks: alphabet and words of planet earth”, Rimini, 11-15 sett. 2016, p. 716

- Pline l’Ancien, Histoire Naturelle, Livre XXXIII et XXXV:

- Vitruve, De l'architecture, Livre VII:

- ScienceDirect : articles diverses sur le cinabre :

- Musée de minéralogie :

- mindat.org - the mineral and locality database:

- The RRUFF™ Database Project :

- American mineralogist Crystal Structure Database :

- Und.edu, Mineral Project Pages: de bonnes images :

- Britannica, 11e édition:

- Cosmetic science :

- The Cinnabar (B9) Structure, site du Center for Computational Materials Science, US Navy