Immortalité

L'immortalité ou la vie prolongée ad libitum implique la notion de forme de vie ou au moins de pensée échappant à la mort, ou de vie après la mort, physique et / ou spirituel des esprits et des âmes (problème corps-esprit), d'ordre naturelle, divine, allégorique, de mémoire, ou autre... Elle est un des thèmes controversés majeurs de toute l'Histoire de l'Humanité, de l'anthropologie, de la médecine, des sciences, de la métaphysique, de la philosophie, de la psychologie, de la mythologie, de la foi religieuse, et des arts, de la littérature, et de la culture…

Historique

Selon les points de vue, croyances, et foi en divers religions, l'immortalité peut concerner l'âme, le corps ou encore les deux. On peut la considérer dans son sens figuré (posthume) ou propre (terrestre). L'origine de ce concept n'est pas certaine.

Les hommes de Cro-magnon[2] et même de Néandertal enterraient leurs morts avec des fleurs ou des outils[3] et la présence d'ocre dans les sépultures des Cro-magnon a été constatée. Même si cette thèse a été exposée, rien ne permet de déterminer si ces objets étaient placés là en pensant à un éventuel au-delà ou bien s'il s'agissait plus simplement de marques posthumes d’affection au même titre que nous fleurissons les tombes de nos morts.

Une des plus anciennes mentions de l'immortalité (amrita) (entre 5000 et 1500 av. J.C.) se trouve dans le 10e mandala du Rig-Véda[4]. Un poème sumérien antérieur traite de la visite du souverain Ur-Nammu aux dieux après sa mort[5]

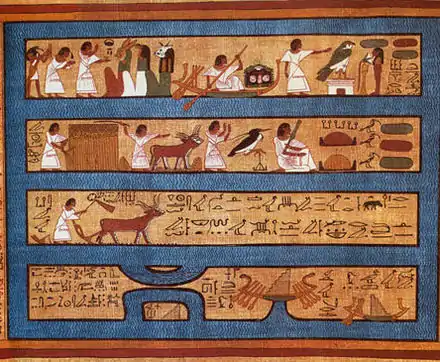

L’Égypte des pharaons avait pour sa part son Osiris, pesant le bien et le mal de la vie du mort pour déterminer où l’orienter. L'immortalité est au départ le lot réservé aux seuls pharaons, censés pouvoir en faire bénéficier des membres de leur entourage[6]. Selon le documentaire d'ARTE en référence, elle finit par être espérée même par les membres du peuple.

Les briques ayant servi à construire la tour de Babel (Etemenanki) - en fait une ziggurat - aux VIe siècle av. J.-C. portent l’inscription suivante, qui était gravée dans leur moule : « J’ai, Nabuchodonosor, fils de Nabopolassar, fait ériger cette tour en hommage au dieu Marduk. Seigneur Mardouk, accorde-nous la vie éternelle »[7]. Dans la même sphère culturelle, l'Épopée de Gilgamesh décrit la quête d'un héros recherchant l'immortalité à la suite de la mort de son ami Enkidu. Il ne l'obtiendra pas, seuls les dieux étant immortels, et sera condamné à mourir lui aussi, et à se coucher dans le sommeil de la mort.

Au IVe siècle av. J.-C., Platon rédige ses propos philosophiques sur l’immortalité de l’âme (cf. Phédon).

D'après le philologue Ernest Renan, la majorité du peuple hébreu adore le Dieu de ses pères sans espérer la moindre récompense dans l’au-delà, ni même l’existence d’un au-delà. S'il n’est certes pas pour autant interdit d’y croire, non plus qu'à une résurrection physique (vision de Daniel[8] Chapitre 12), la religion elle-même ne s'engage pas à ce sujet. L’Ecclésiaste, par exemple, déclare que les morts ne voient rien et ne sentent rien. Les Pharisiens croient cependant plus tard à l'immortalité de l'âme, contrairement aux Sadducéens, selon l'historien Flavius Josèphe. Le livre de Tobie (IIe siècle avant notre ère) évoque une vie après la mort, bien que celui de Job mentionne juste aux épreuves de celui-ci une consolation de son vivant. Si les morts n'espèrent plus en la vie ici-bas, il est jugé concevable de les réveiller et les interroger, puisque le Dieu de l'Ancien Testament interdit explicitement à ses fidèles de le faire.

Le Moyen Âge européen s'aligne sur le symbole de Nicée (premier Credo, établi par le concile de Nicée en 325 - modifié par la suite) qui mentionne « Je crois à la résurrection de la chair ». Cette affirmation de Nicée innovait par rapport à la religion gréco-romaine promettant tout au plus une existence posthume chez Pluton (Hadès), qui ne laissait en principe aucun membre de ses effectifs revenir sur Terre. Seuls avaient le droit de le faire ses « visiteurs occasionnels » (Orphée, Télémaque) et, six mois par an, son épouse Proserpine (Perséphone).

Au XIXe siècle, le spiritisme développe une doctrine uniquement basée sur l'immortalité de l'Esprit et affirme communiquer avec les esprits des morts. Si Bertrand Russell ne rejette pas a priori ce phénomène, il rappelle cependant[9] que même vérifié, il « indiquerait que nous survivons, mais en aucun cas que nous survivons éternellement ». Il y ajoute deux autres restrictions, l'une tenant à notre difficulté de témoigner objectivement lorsque de puissants affects sont en jeu, l'autre à la nécessité de protocoles définis pour valider l'éventuel phénomène de survie de la personnalité après l'arrêt des fonctions vitales du corps, qu'il estime à titre personnel peu plausible.

Immortalité de l'âme et traditions religieuses

Dans l'Antiquité

Au moins depuis l'Égypte des pharaons, de nombreuses religions envisagent une vie post-mortem dont les conditions dépendraient d'un jugement divin, et qui compenserait les injustices commises ou subies pendant la vie terrestre. Il n'existe à ce jour pas d'élément scientifique permettant de confirmer, ni même de supposer la possibilité d'une subsistance de la vie après la destruction du cerveau, hormis dans le sens très particulier, sans idée de survie personnelle, de vie "dans la mémoire de ses proches".

Dans le bouddhisme

Le bouddhisme envisage un cycle de naissance, de mort et de re-naissance agissant en fonction des actions d'un individu. Ce cycle (saṃsāra) étant jugé pénible, lassant et ne menant à rien, le sage vise à s'en extraire pour rejoindre le nirvana, qui est l'état de non-besoin (Le Livre tibétain de la vie et de la mort, ouvrage de synthèse du Lama Tibetin Sogyal Rinpoché, de 1992)

Le Dalaï Lama expliqua cependant simplement dans une interview au Figaro dans les années 1990 que « si la science venait à démontrer que la réincarnation est impossible », alors le bouddhisme abandonnerait tout simplement cette croyance"[10].

Dans le taoïsme

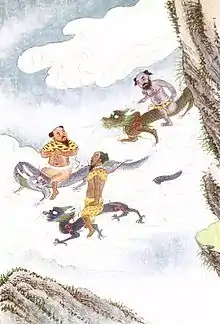

L'aspirant taoïste a parfois été décrit dans l'Antiquité, comme un « homme accompli » (zhenren 真人) qui au terme d'exercices spirituels et physiques, subissait une mutation, devenait léger au point de pouvoir s'élever dans les nuages et y chevaucher les dragons. Ge Hong au IVe siècle, défendra l'idée que l'accomplissement de l'immortalité demande de « nourrir le principe vital » yangsheng 养生 (pratiques gymniques, techniques diététiques, respiratoires, etc.) mais surtout de la fabrication et de la prise d'un élixir d'immortalité.

- « Ceux qui autrefois devenaient Immortels voyaient parfois des ailes pousser sur leur corps. Ils se métamorphosaient et s’envolaient, abandonnant ce qu’ils avaient d’humains et prenant une nouvelle forme » (Baopuzi, chap.3, traduction de Che[11]).

D'une manière assez unique dans l'histoire des religions, l'idéal du zhenren ou du xian 仙 (immortel) a associé la libération spirituelle et l'immortalité physique.

Religion abrahamique (judaïsme, christianisme, islam)

Dans la religion abrahamique, le péché originel du Livre de la Genèse est la cause de l'épreuve de mort infligé par Dieu à l'Humanité, puis du salut théologique conditionnel des âmes, selon l'épisode de la Guerre des anges de l'Apocalypse (allégorie symbolique de la victoire finale, à la fin du monde, du Bien (religion) sur le Mal, et de l’instauration pour l'Éternité du Royaume de Dieu dans l'Univers).

Dans le christianisme

Le christianisme introduit un concept de vie après la mort différent : la résurrection des corps, en harmonie d'ailleurs avec la vision d'Ezéchiel d'hommes se reconstituant à partir de leurs ossements. À la différence du platonisme, le christianisme ne semble pas s'intéresser spécialement à une âme séparée du corps : c'est bien la reconstitution du corps que la doctrine promet à ses croyants méritants, inscrite dans le Credo qui en résume les points fondamentaux.

La séquence post-mortem est complexe : jugement particulier, jugement dernier, paradis, enfer, purgatoire introduit par la suite en considération des fautes vénielles ne méritant pas un châtiment éternel, mais devant néanmoins être expiées, limbes pour les enfants morts sans baptême (Pélage refusera de les admettre et sera excommunié, Benoît XVI les supprimera cependant du dogme), et enfin résurrection.

Dans l'islam

Le paradis musulman de l'Islam de la Religion abrahamique (Jannah) est décrit comme un lieu agréable (3.15 « Pour les pieux, il y a, auprès de leur Seigneur, des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement »; 29.58 « ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, Nous les installerons certes à l´étage dans le Paradis sous lequel coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement ». 47.15. « Voici l'image du Paradis promis aux croyants : il y coulera des ruisseaux à l'eau toujours pure et limpide, des ruisseaux de lait à la saveur inaltérable, des ruisseaux d'un vin délicieux à boire, des ruisseaux d'un miel pur et distillé »).

L'enfer est décrit comme un lieu de torture (« ceux qui ne croient pas à Nos versets, Nous les brûlerons bientôt dans le feu. Chaque fois que leurs peaux auront été consumées, Nous leur donnerons d'autres peaux en échange afin qu'ils goûtent au châtiment » [Coran 4:56], mais s'apparente toutefois aussi au purgatoire chrétien, car Allah est mentionné comme en tirant qui il veut quand il le juge bon.

Immortalité du corps, perception contemporaine

Observation dans le règne animal

Les formes biologiques ont des limites que l'homme rêve de dépasser par des interventions médicales, ou d'ingénierie, ou encore un rajeunissement cellulaire[13] ou reprogrammation cellulaire[14] - [15].

Une sélection naturelle a développé une immortalité biologique chez au moins une espèce, la méduse Turritopsis nutricula[16]. Il existe en effet des êtres vivants dont la structure biologique très simple et le mode de reproduction particulier, permettent de les considérer comme immortels. Du plus simple au plus complexe incluant les bactéries, certains types de levures, l'Hydre et certaines méduses très primitives comme Turritopsis nutricula ou Turritopsis dohrnii qui est actuellement le seul être pluricellulaire connu ayant un cycle de vie réversible.

Cas particuliers : l'être pluricellulaire animalier le plus résistant à toute forme de destruction extérieure terrestre ou non est pour l'instant considéré comme étant le tardigrade, embranchement d'espèce à part entière. Les arbres les plus vieux du monde peuvent espérer vivre quant à eux durant cinq millénaires individuellement. L'animal le plus âgé dépasse les 400 années, certains reptiles les 190. L'être humain a officiellement dépassé les 120 ans de longévité en 1995 avec Jeanne Calment. Enfin, certains animaux atteints de néoténie (ou syndrome de Peter Pan) meurent sans avoir physiologiquement vieilli, tel l'axolotl, le phénomène inverse se traduisant par une progéria).

Turritopsis nutricula échapperait au processus de vieillissement habituel des cellules, et inverserait même son processus de croissance (ce qui est concevable, la structure d'une méduse étant bien moins complexe que celle d'un vertébré)

« Évoluant souvent en eaux profondes, et puisqu’elles ne peuvent peu ou pas mourir, ces méduses sont en train de développer leur présence dans les eaux du monde entier, et non plus seulement dans les eaux des Caraïbes où elles étaient à l’origine. Et le Docteur Maria Miglietta de l’institut marin tropical de Smithsonien d’expliquer « Nous assistons à une invasion silencieuse mondiale »[17].

Perspectives pour le genre humain

Dans un livre nommé La Mort de la mort, le docteur Laurent Alexandre, fondateur du site Doctissimo, attire l'attention sur l'effondrement du coût du séquençage génétique chez l'homme, bien plus rapide que par exemple les progrès dus à la loi de Moore, et qui devrait permettre des actions préventives précoces (en 2013, l'actrice Angelina Jolie demanda une mammectomie alors qu'elle n'avait pas de cancer du sein[18], en raison d'un risque suggéré par son gène BRCA 1), et efficaces. Selon lui, « la perspective d’une espérance de vie de 200 ans à la fin de ce siècle est peut-être une hypothèse conservatrice », voire « le premier homme qui vivra 1 000 ans est peut-être déjà né ! »[19], ce qui rapproche sa position de celle d'Aubrey de Grey. S'il ne s'agit pas encore à proprement parler d'immortalité, les progrès prévisibles de la médecine pendant de telles périodes peuvent la laisser espérer, en tout cas techniquement.

Il existe une maladie génétique rare pour qui le corps ne semble pas vieillir au même rythme, à l'inverse de la progéria. Les médecins, qui n'ont pas encore inventé de nom pour ce syndrome, parlent d'immortalité biologique. Chez quatre cas recensés dans le monde, leur processus de sénescence est ralenti avec un développement près de cinq fois plus long que pour une personne normale[20].

L'immortalité dans la littérature et la recherche

Alexis Carrel

.jpg.webp)

Le prix Nobel de médecine 1912 Alexis Carrel réussit à maintenir vivant in vitro un cœur de poulet pendant une durée dont les estimations varient, selon les sources, de 28 ans à 37 ans[21]. Or la durée de vie typique d'une poule est de 5 ans. Cette expérience a amené à se demander si la longévité d'un organisme n'était vraiment limitée que par celle de ses composants ou s'il fallait rechercher une autre cause, interne, au processus de mortalité. Cependant aucun scientifique n'a pu reproduire totalement son expérience, et il a été démontré depuis par le biologiste Leonard Hayflick que les cellules d'origine mourraient effectivement après le début de la mise en culture, et que Carrel en ajoutait (intentionnellement ou non) en les nourrissant avec une préparation à base de tissus broyés[22].

Jean Rostand

Le biologiste Jean Rostand (1894-1977) déclare dans une interview que « nous ne savons pas si l’homme est une fleur ou une chaise » et s’explique de ce propos provocateur : la chaise est potentiellement éternelle dès lors qu’elle est traitée avec soin et réparée régulièrement. La fleur, au contraire, porte déjà en elle le programme de sa propre destruction. Dans les deux cas, les hommes peuvent espérer découvrir un jour l’immortalité physique : un entretien est en général simple affaire de technique et de discipline ; un programme, lui, peut sans doute s’altérer au niveau du gène. Pour Rostand, « le plus urgent est d’y voir plus clair afin de savoir dans laquelle des deux directions travailler ».

Au soir de sa vie, Rostand se dira persuadé que « si l’on avait consacré aux recherches en biologie toutes les sommes consacrées aux budgets militaires de tous les pays, la question de l’immortalité ou au moins de la jouvence éternelle serait déjà réglée ».

Limite de Hayflick

En 1961, le biologiste Leonard Hayflick découvre que certaines cellules spécialisées ne semblent pouvoir se diviser qu’environ cinquante fois successivement. Mieux : si elles se divisent trente fois, puis qu'elles sont ensuite mises au repos pendant un temps important avant reprise des divisions, celles-ci seront limitées à vingt : ces cellules semblent donc posséder une sorte de compte à rebours interne. Ses pairs lui donnent le nom de limite de Hayflick. Il est par la suite découvert que cette limite est due à une reproduction incomplète des extrémités du brin d’ADN (télomères). Or cette reproduction est complète en ce qui concerne les cellules sexuelles. Des agents inhibant ces télomérases sont découverts. Toutefois, en rendant des cellules immortelles, il faut prendre garde à ne pas en faire des cellules cancéreuses (voir Henrietta Lacks et sa Lignée cellulaire HeLa de « cellules immortelles »). Par ailleurs se pose le problème de traiter la totalité des cellules d’un organisme vivant.

Robert Ettinger

En 1964, Robert Ettinger publie son livre intitulé L’homme est-il immortel ?. Ce livre[23] contient quatorze expériences de pensée sur le thème de l’identité. Sa préoccupation est de cerner quelles sont les transformations d’un individu qui nous paraissent acceptables (cryogénisation comprise) pour considérer qu’il est toujours lui-même. La question se pose avec une acuité plus grande encore si une copie à distance d’un individu est créée (expérience de pensée) : « peut-on alors sans problème de conscience détruire l’original et considérer que l’individu a simplement été téléporté ? »

Les idées d'Ettinger ont donné naissance à des sociétés assurant la conservation d'organismes - parfois de simples cerveaux - humains par la cryogénie. Un article de 1986 des professeurs Goldanskii et Vitalii[24], laisse craindre toutefois que même à la température de l'azote liquide des réactions chimiques par effet tunnel continuent à se produire au fil des mois, endommageant de plus en plus les organismes concernés.

Gamow et Hofstadter

Dans M. Tompkins s’explore lui-même (ouvrage non réédité), le physicien George Gamow s’interroge sur la question de savoir où est localisé le « moi » dans un individu. Il imagine par la pensée une population de clones à l’esprit conservé vierge (peu importe comment) et dans lesquels il pourrait être transféré par un procédé donné toutes les connaissances et habitudes d’un individu ainsi que ses goûts. Une fois l’esprit transféré dans le nouvel individu « peut-on considérer que la personne « a changé de corps » et simplement se débarrasser de l’ancien ? » Il est difficile de répondre à cette question, voisine de la précédente.

Douglas Hofstadter et Daniel Dennett, passionnés par cette question de la cognition et de l’identité, décident pour établir une sorte d’état de l’art de créer une compilation des plus intéressants articles, d’après eux, écrits sur le sujet. Ce sera The mind’s I, traduit en français sous le nom "Vues de l’esprit". Beaucoup d’expériences de pensée, dont une qui permet de penser que le "moi" peut fort bien être "délocalisé en plusieurs endroits" si les communications suivent (« Where am I? ») (voir aussi l’article noosphère).

Gordon Bell et le projet Mylifebits

Dans l'immédiat, Gordon Bell estime qu'il doit être possible de stocker une très grande partie du vécu d'une personne sur un ou plusieurs téraoctets, et y avoir accès de façon directe par le procédé d'hyperliens imaginé par Vannevar Bush. Il s'agit surtout ici d'une mémoire auxiliaire et en principe parfaite, mais si la mémoire constitue le fondement de l'identité, alors peut-être y aurait-il dans cette sorte de backup de quoi reconstituer de façon au moins virtuelle un individu. Achevé en 2007, ce projet MyLifeBits de recherche a été financé par la société Microsoft[25]. Le résultat de cette expérience est relaté dans le livre de Jim Gemmel et Gordon Bell intitulé Total Recall publié en janvier 2011 chez Flammarion[26]. Sur cette base, les transhumanistes envisagent le téléchargement de la personnalité d'un individu sur un support numérique non biologique grâce au « mind up-loading »[27].

Cette approche est controversée du fait qu'elle ne tient pas compte de la réalité du "Moi" psychologique. À savoir, si la copie est faite d'un original à un duplicata, lequel des deux abritera le "Moi" original. En bref, si on fait plusieurs copies de moi, dans laquelle de ces copies je continuerai à exister ? Chacune de ces copies ne serait peut-être qu'une nouvelle copie de moi-même avec mon histoire et ma mémoire croyant chacune d'elles continuer ma vie ?

Kurzweil

Kurzweil[28] reprend l'exemple de substitution progressive également exposé par Bruno Marchal[29] dans sa thèse :

- Si UN neurone est remplacé par son équivalent fonctionnel, le comportement de l'individu va être en tous points semblable.

- En les remplaçant tous un par un, le résultat serait un individu complet, identique fonctionnellement au précédent, sous forme électronique. Pour Kurzweil, telle est la voie par laquelle l'homme a le plus de chances d'atteindre, sinon à l'immortalité, du moins à une espérance de prolongation de sa vie consciente d'un facteur 10, voire 100… tant que la stabilité politique et économique, et surtout l'approvisionnement en énergie, permettent d'assurer la maintenance des machines et d'acquitter leur facture d'électricité. Ce thème est repris par l'auteur Greg Egan dans son roman La Cité des permutants (Permutation City).

Sur le plan pratique, le problème se présente pour Kurzweil en trois phases :

- Il faut dans un premier temps radiographier le cerveau non pas avec une résolution du dixième de millimètre comme le permettent les procédés d’imagerie médicale par résonance magnétique nucléaire, mais bel et bien aller chercher l’information sur chaque cellule là où elle se trouve. Kurzweil rappelle qu’il y a quelque chose « qui passe partout » dans le cerveau : le flux sanguin. Son pari raisonné est que quelques millions de microscopiques machines issues de la nanotechnologie pourraient partir à la découverte du terrain, transmettre immédiatement l’information (qu’elles ne pourraient stocker), et celle-ci être collationnée par ordinateur.

- Le processus ne saurait être instantané, et il se peut qu'il ne soit pas complet. Nous ne savons pas quelle durée aurait un scan (probablement entre quelques dizaines d’heures et quelques années), et dans l’intervalle nos opinions sur une quantité de sujets auraient changé, ainsi que notre « moi ». Kurzweil ne s’inquiète pas outre mesure de la question : au cours d’une nuit de sommeil, notre « moi » change légèrement aussi[30], sans que nous nous en angoissions particulièrement (excepté les très jeunes enfants, alors en pleine phase d’apprentissage); par ailleurs il nous arrive au cours de notre vie d’oublier quelques connaissances anciennes ou récentes sans grand dommage pour notre intégrité mentale.

- Plus complexe sera la reconstitution de l’état mental scanné (avec de très fortes redondances puisqu’un endroit sera analysé au cours du temps par des quantités de microcapteurs), la représentation de chaque neurone et cellule gliale, et enfin la gravure du tout dans le silicium ou sa reconstitution sur des machines de traitement de l’information d’un type ou d’un autre. Toutefois cette troisième phase peut se faire attendre si besoin plusieurs décennies, les deux premières seules ayant à être réalisées du vivant de l’intéressé.

Il est important de se rappeler que tout cela reste pour le moment spéculatif, en d’autres termes théoriquement envisageable, mais nullement certain.

La société Imagination engines[31](start-up créée par des anciens du Massachusetts Institute of Technology - MIT) affirme travailler sur un projet de ce genre nommé "InItsImage"[32] qui est détaillé sur son site.

En 2015, Kurzweil affine sa prévision et annonce l'immortalité pour la fin du siècle en expliquant pourquoi[33]. Toutefois Rupert Sheldrake craint que ces idées ne soient à tort fondées sur un concept de localité classique, que justement la physique dément dans certains cas[34] comme l'expérience d'Alain Aspect.

Étienne-Émile Baulieu et la DHEA

Spécialiste des hormones stéroïdes, il est mondialement connu pour la mise au point en 1981 de l'anti-progestérone RU 486, ou pilule abortive.

Mais il est également connu, dès 1963, pour ses travaux sur la DHEA sécrétée par les glandes surrénales, et a mis en évidence certaines de ses propriétés, notamment par rapport à certains aspects secondaires du vieillissement (amélioration cutanée, augmentation de la densité osseuse et de la libido chez la femme ménopausée).

La DHEA est un androgène qui est réputé pour ses effets anti-vieillissement. L'efficacité de la DHEA reste controversée. Elle a été établie le plus souvent grâce à des études animales ou des études effectuées par comparaison avec un placebo (notamment l'étude DHEAge). La DHEA n'est actuellement (2011) pas en vente libre en France, les autorités sanitaires Française (AFSSAPS) ayant décidé de poursuivre son évaluation avant de donner son autorisation de mise sur le marché. Il est en revanche possible de se la procurer par prescription médicale ou sur Internet dans des pays comme les États-Unis (sans garantie de pureté) où elle est commercialisée depuis les années 1990 en tant que simple complément alimentaire.

Aubrey de Grey

Le projet SENS (Strategies for Engineered Negligible Senescence (2002))[35] a pour but l'extension radicale de l'espérance de vie humaine (et de la jeunesse) au moyen de procédures médicales créées afin de contrer les dysfonctionnements de l'organisme.

Par exemple le sous-projet ambitieux et novateur WILT prévoit de bloquer la réparation des télomères dans l'organisme en interdisant la synthèse de télomérase (afin de rendre le cancer impossible) tout en repeuplant périodiquement l'organisme à l'aide de cellules souches saines (les télomères de ces cellules souches étant intacts, la limite de Hayflick n'est plus un problème).

La stratégie de financement repose sur le Methuselah Mouse Prize (prix de la Souris Mathusalem). William Haseltine, le pionnier du séquençage du génome humain, a déclaré à ce sujet : « Il n'y a aucun effort comparable à celui-ci, et il a déjà significativement contribué à la prise de conscience que la médecine régénérative est une réalité très proche, pas une hypothèse ».

Médecine régénérative

Dans une approche totalement opposée aux transplantations d'organes, la médecine régénérative cherche à utiliser des cellules souches pour régénérer des organes in situ idéalement dans un parfait état de fraîcheur. Des progrès en ce sens ont été récompensés par un prix Nobel de médecine à Shinya Yamanaka et John Gurdon en 2012[36].

Professeur Christophe de Jaeger

Le professeur de Jaeger, médecin gériatre spécialisé dans la longévité humaine[37] a présenté à TEDx Montpellier 2013 un exposé synthétisant l'état de l'art sur le vieillissement, sa prévention, et l'immortalité cellulaire non cancéreuse[38], nommé « Nous ne sommes pas faits pour mourir ». Il y explore aussi les aspects familiaux, sociétaux et internationaux de l'arrêt ou du ralentissement du vieillissement.

Points de vue et citations

- Paul Valéry estime dans Tel Quel que « de même que les hommes ont besoin de changer de vêtements, les idées ont besoin de changer d'hommes » : le renouvellement des générations évite à son avis que la société ne se sclérose.

- Georges Wolinski, dans un épisode de La Vie compliquée de Georges le tueur, répond indirectement aux préoccupations d'immortalité de Cavanna en expliquant qu'« un immortel remet éternellement au lendemain ce qu'il n'a pas envie de faire », et que donc c'est dans l'ensemble la certitude (ou presque) de la mort qui pousse l'homme à agir.

- Robert Ettinger mentionne l'avis généreux des personnes qui refusent l'immortalité parce qu'il faut faire de la place aux générations futures, tout en trouvant cette philanthropie suspecte quand elle émane de personnes « qui ne donnent même pas aux œuvres de charité le 1 % déductible de leur revenu ».

- Albert Camus dans La Peste estime que « […] puisque l'ordre du monde est réglé par la mort, peut-être vaut-il mieux pour Dieu qu'on ne croie pas en lui et qu'on lutte de toutes ses forces contre la mort, sans lever les yeux vers ce ciel où il se tait ».

- Ernest Renan, érudit à la fois des cultures religieuse et positiviste, se hasarde à une synthèse possible : « L'infinité de l'avenir noie bien des difficultés. Si Dieu existe, il doit être bon, et il finira par être juste. L'homme serait ainsi immortel dans l'infini, à l'infini. Les deux grands postulats de la vie humaine, Dieu et l'immortalité de l'âme, gratuits au point de vue du fini où nous vivons, sont peut-être vrais à la limite de l'infini »[39].

- Citations diverses sur l'immortalité

Dans la culture populaire

Personnalités et lieux historiques

- Mathusalem

- Nicolas Flamel et Dame Pernelle

- Le comte de Saint-Germain

- Qin Shi Huang

- Lazare (personnage du Nouveau Testament) (retour à la vie)

- Machines anatomiques de Raimondo di Sangro (travaux sur le retour à la vie ; de Saint-Germain prétendait l'avoir un temps côtoyé)

- Espace François-Mitterrand de Château-Chinon dans le Morvan. Lieu de mémoire du Président de la République française François Mitterrand (1916-1996), avec « Crypte Laser, salle des Échanges », sculpture allégorique en métal pour symboliser la domination de l'Esprit sur la Matière

Contes populaires

- La Voix de la Mort, conte roumain

Littérature

- 1845 : Eugène Sue : Le Juif errant : l’immortalité peut-elle être une calamité pour qui en est doté ? Cette idée sera reprise dans Highlander.

- 1862 : Edmond About, L’Homme à l’oreille cassée : la réanimation sous le Second Empire d’un grognard gelé pendant la retraite de Russie, et quelques problèmes afférents.

- 1891 : Oscar Wilde, Le Portrait de Dorian Gray (The Picture of Dorian Gray) : dans l'Angleterre victorienne, un homme conserve sa jeunesse tandis que son portrait vieillit à sa place.

- 1897 : Bram Stoker, Dracula : Personnage historique rendu immortel par une malédiction.

- 1939 : Aldous Huxley, Jouvence (After Many Summer), essai sur la jeunesse éternelle.

- 1946 : Simone de Beauvoir, Tous les hommes sont mortels : roman sur un homme, le comte Fosca qui, une fois devenu immortel, se rend compte à ses dépens que l'immortalité tue… l'esprit, la volonté, l'amour, l'envie de vivre…

- 1947 : Jorge Luis Borges, L'immortel : une nouvelle sur la vanité de la quête de l'immortalité puisque le moteur qui motive chacun de nous est de se savoir mortel. Un Romain qui a servi dans les armées de César trouve un fleuve qui lui donne l'immortalité, puis passera des siècles à chercher le ruisseau qui pourra le rendre à nouveau mortel.

- 1976 : François Cavanna, Stop-crève : essai sur l’absence officielle d’intérêt des pouvoirs publics sur le sujet.

- 1976 : Anne Rice, Entretien avec un vampire.

- 2005 : Nick Bostrom, La Fable du Dragon Tyran : les habitants d'un royaume décident de s'unir pour vaincre un Dragon Tyran, métaphore du vieillissement et de la mort inéluctable

- 2005 : Michel Houellebecq, La Possibilité d'une île : il aborde le sujet du clonage et de la création artificielle d'une nouvelle espèce tout en poursuivant la réflexion de l'auteur sur la société contemporaine, en particulier sur les relations entre les hommes et les femmes.

- 2005 : Stephenie Meyer, Twilight.

- 2007 : Dans Harry Potter et les Reliques de la Mort, si quelqu'un réunit les reliques de la mort il deviendra le maître de la mort, ce qui signifie une immortalité ou plutôt une invulnérabilité .

- 2009 : Herbot Lothey, Guide pratique de l'immortalité, trucs infaillibles et histoires vraies pour passer à coup sûr à la postérité, Pearson, Paris 2009.

Science-fiction

- 1950 : A. E. van Vogt, La Maison éternelle : Éviter le vieillissement en se protégeant des radiations cosmiques, sources de mutations.

- 1951 : A. E. van Vogt, Les Armureries d'Isher : le seul système politique stable serait un empire et un contre-pouvoir invincible, cet équilibre a été mis en place par un héro sage, mais surtout immortel.

- 1956 : John Wyndham, L'Herbe à vivre (The seeds of time) : sur quel critère éthique décider de consommer, ou au contraire de conserver pour en augmenter le nombre, une espèce végétale rare bloquant net le processus de vieillissement ?

- 1963 : Vladimir Volkoff, Métro pour l'enfer : survivre éternellement… mais à quel prix !

- années 1960 : « L'Immortel de Delos », et ses « activateurs cellulaires », délivrés à Perry Rhodan, Reginald Bull et autre Atlan…

- 1963 : Clifford D. Simak, Au carrefour des étoiles : le personnage Enoch Wallace semble être immortel ; ce qui déclenche l'enquête d'un agent des renseignements.

- 1967 : Clifford D. Simak, Eterna : La cryogénation d’Ettinger devenue un mode de vie, le but d’une existence, le graal de tout un chacun.

- 1969 : Norman Spinrad, Jack Barron et l'éternité : Aspects sociologiques d’un chantage à l’immortalité.

- 1973 : René Barjavel, Le Grand Secret : Jeanne et Roland s'aiment mais un jour Roland disparaît subitement. Jeanne découvrira qu'il se trouve sur une île sous haute surveillance où se trouvent seulement un groupe d'humains atteints d'un virus hautement contagieux rendant immortel.

- 1974 : Philippe Curval, L'Homme à rebours : Sur Terre X, opposition entre Immortels et Mystiques qui préfèrent la finitude "absurde" de l'"animal".

- 1978 : David Rorvik, À Son image : un dirigeant de multinationale, qui n’est pas sans rappeler Thomas J. Watson, se fait cloner pour avoir un fils à son image; son clone est-il « lui »?

- 1989 : Joe Haldeman, Immortalité à vendre: Au XXIe siècle Stilemenan Enterprise vend l'immortalité par tranche de 10 ans…

- 1995 : Greg Egan, La Cité des permutants : Paul Durham propose à quelques milliardaires du XXIe siècle de vivre éternellement grâce à des Copies informatiques d’eux-mêmes. Titre original : Permutation city. 1996 pour la traduction.

- 2007 : Raymond Khoury, Eternalis: Une quête sanglante de l'immortalité autour de l'Ouroboros.

- 2018 : Jérémy Lasseaux, Ab origine fidelis, dans la nouvelle "Tempus edax rerum" : Vivien voit d'abord son immortalité comme un avantage puis comme une malédiction.

Cinéma, télévision et animation

.jpg.webp)

.jpg.webp)

Films

- Hibernatus, 1969.

- Zardoz, 1974.

- Les films Highlander (1986), Highlander 3 (1995), et Highlander: Endgame (2000).

- Harry Potter à l'école des sorciers de Chris Columbus, 2001 (Pierre philosophale de vie éternelle).

- Indiana Jones et la Dernière Croisade, 1989 (la vie éternelle par le Graal).

- Immortel, ad vitam, 2004.

- Renaissance, 2006.

- The Fountain, 2006.

- The Man from Earth, 2007 : un homme vieux de 14 000 ans révèle cette vie éternelle à un groupe d'amis.

- Twilight, 2009

- Mr. Nobody, 2009.

Documentaire

- Flight from Death (en), de Patrick Shen à partir des travaux d'Ernest Becker, 2006.

Séries télévisées

- Série télévisée Highlander (1992/1998).

- Ad Vitam, la société entière peut rajeunir indéfiniment (2018).

- Angel personnage des séries Buffy contre les vampires et Angel.

- Le capitaine Jack Harkness est un personnage de la série télévisée britannique Doctor Who, et le personnage central de son spin-off Torchwood. Le personnage apparaît pour la première fois lors de la saison 1 de la nouvelle série de Doctor Who, dans le double épisode formé par Drôle de mort et Le Docteur danse. Il est alors un voyageur temporel en provenance du 51e siècle, qui devient un compagnon du neuvième Docteur aux côtés de Rose Tyler. Après sa mort et sa résurrection dans l'ultime épisode de la saison qui le rend immortel, le Docteur le laisse seul sur le Satellite 5. En 2006, il devient le personnage central de la série spin-off Torchwood, où il dirige une équipe de l'organisation éponyme de la série centrée à Cardiff pour combattre la menace alien.

- Ashildr Einarrsdottir, Ashildr ou simplement surnommée « Moi », est un personnage de la neuvième saison de la série Doctor Who. 2015. C'est une jeune viking elle mène une vie tranquille dans un petit village avec son père. Elle est rendue immortelle par le Doctor lui-même à la suite de sa mort prématurée en sauvant son village d'une attaque alien. Le Doctor décide de tout tenter pour la sauver en lui incorporant un kit d'immortalité alien dans le corps, ce qui la ressuscite. Le Docteur, inquiet, lui donne un deuxième kit avant de partir pour qu'elle puisse le donner à la personne qu'elle aimera le plus, car elle est devenue immortelle. Dans la dernière scène de l'épisode, le temps passant Ashildr se rend compte de l'horreur de l'immortalité, et vouera une haine tenace au Doctor.

- Damon Salvatore et Stefan Salvatore, personnages de la série Vampire Diaries.

- Helen Magnus et Nikola Tesla, personnages de la série Sanctuary.

- Claire Bennet et Sylar de la série Heroes, 2005.

- Nathan de la série Misfits, 2009. Alors que le reste des Misfits découvrent leurs pouvoirs le lendemain de la tempête, celui de Nathan ne lui est révélé que beaucoup plus tard. Nathan passe beaucoup de temps dès le début à essayer de comprendre quel est son pouvoir, mais prétend avoir renoncé dans le premier season finale. Dans le dernier épisode de la saison 1, son pouvoir se révèle être celui de l'immortalité.

- Kenneth McCormick, dit Kenny (parfois orthographié McKormick), est un protagoniste de la série télévisée South Park. connu pour les célèbres phrases « Oh mon Dieu, ils ont tué Kenny ! » et « Espèces d'enfoirés ! » — avant d'être ressuscité à chaque l'épisodes suivant, sans réelle explication, et sans que personne semble se souvenir de son décès.

- Baccano!, anime japonais racontant les épopées, dans les années 1930 de l'Amérique mafieuse, de divers personnages, dont certains deviennent immortels à la suite de l'ingestion d'un élixir ou le sont depuis plusieurs siècles déjà.

- Ajin, Dans un futur proche, sont découverts dans le monde des Ajin, des êtres humains immortels, très rares et donc traqués par les gouvernements afin de les étudier. Après qu'il est mort dans un accident de voiture, Ken Nagai ressuscite et découvre être lui aussi un ajin, obligé de fuir s'il ne veut pas finir en sujet expériences inhumaines.

- Forever, série télévisée américaine créée par Matt Miller, diffusée depuis le . Le Dr Henry Morgan est immortel. Âgé de plus de 200 ans, il considère sa condition comme une malédiction. À chaque fois qu'il meurt, il renaît dans l'eau et nu, ce qui ne manque pas de lui poser quelques problèmes.

- New Amsterdam, série télévisée américaine en huit épisodes de 43 minutes créée par Allan Coeb et Christian Taylor et diffusée entre le 4 mars 2008 et le 14 avril 2008 sur le réseau FOX. John Amsterdam, inspecteur de la brigade criminelle de New York redeviendra mortel que lorsqu'il aura trouvé son véritable amour. Il est né Johann van der Zee le à Amsterdam, aux Pays-Bas. Amsterdam n'est que le dernier des noms que John a utilisé, il en change toutes les décennies.

- L'Ère des Cristaux, anime japonais adapté du manga d'Haruko Ichikawa, dont les personnages sont des êtres fait de pierres précieuses ,ne pouvant pas vieillir et dont les morceaux peuvent être recollés une fois brisés.

- Naruto Shippuden, anime japonais adapté du manga Naruto de Masashi Kishimoto, dont plusieurs personnages sont immortels comme Hidan et Kakuzu (le premier pratiquant des rituels le rendant immortel et le second via l'absorption du coeur de ses adversaires, rallongeant son espérance de vie). Mais également via la technique de l'Edo tensei qui permet à son utilisateur de ramener un mort à la vie en conférant l'immortalité à la personne ressuscitée.

- Dans le manga et l'anime Fullmetal Achemist, Van Hohenheim le père des héros Ed et Al devient immortel ainsi que le petit être de la fiole après avoir contribué à créer un cercle de transmutation apportant la vie éternelle via le sacrifice de nombreuses personnes. Il en résulte que Hohenheim devient une pierre philosophale vivante tandis que l'homonculus obtient un corps physique basé sur l'apparence de Hohenheim.

Par thèmes

- Arrêt du vieillissement

- Peter Pan, plusieurs films depuis 1924.

- L'Homme qui trompait la mort, 1959.

- Le Tambour, 1979.

- Le Grand Secret : Jeanne et Roland s'aiment mais un jour Roland disparaît subitement. Jeanne découvrira qu'il se trouve sur une île sous haute surveillance où se trouvent seulement un groupe d'humains atteints d'un virus hautement contagieux rendant immortel. 1989.

- Time Out, 2011.

- Avatar : La voie de l'eau : les Humains exploitent une nouvelle ressource que sont les enzymes cérébrales de tulkuns et qui stoppent net le vieillissement.

- Rajeunissement

- La Beauté du diable, 1950 (mythe de Faust).

- Cocoon, 1985, et Cocoon, le retour, 1988.

- L'Homme sans âge, 2007.

- Pirates des Caraïbes : La Fontaine de jouvence, 2011.

- Retour à la vie

- Frankenstein ou le Prométhée moderne et ses multiples déclinaisons cinématographiques.

Bandes-dessinées

- 1962 : Alberto Breccia, Mort Cinder,

- 1980 : Enki Bilal, La Foire aux immortels, éd. Dargaud (et 2 tomes suivants)

- 2007 : Richard Marazano et Jean-Michel Ponzio, Genetiks : un ingénieur généticien est plongé au cœur d'un complot organisé par un grand laboratoire pharmaceutique qui travaille en secret à l'élaboration d'un projet d'immortalité génétique.

Jeu vidéo

- Dans Planescape: Torment, sorti en 1999, le héros, immortel, est à la recherche de sa mortalité qui lui a été volée.

- Lost Odyssey, 2006.

- Dans Rise of the Tomb Raider (2015), Lara Croft cherche un artefact conférant l'immortalité à la personne qui le regarde. On peut mourir mais après la mort on vient à ressuscité, en outre on peut guérir de toutes maladies et de toutes blessures.

- Dans Cyberpunk 2077 (2020), la méga-corporation Arasaka fabrique une bio-puce capable de contenir la conscience d'un individu pour ensuite l'implanter dans un autre corps.

Dans de nombreux jeux, il existe un code de triche permettant de rendre le joueur immortel et ainsi l'aider à terminer le jeu plus facilement.

Bibliographie

- Torah, Bible, Coran…

- Bardo Thödol, et Le Livre tibétain de la vie et de la mort (ouvrage de synthèse du Lama Tibetin Sogyal Rinpoché, de 1992).

- (en) Brian Stableford, « The Immortal », dans S.T. Joshi (dir.), Icons of Horror and the Supernatural : An Encyclopedia of Our Worst Nightmares, vol. 1, Westport (Connecticut) / Londres, Greenwood Press, , 796 p. (ISBN 978-0-313-33780-2 et 0-313-33781-0), p. 307-340.

Notes et références

- w.ina.fr/video/I00013168/discours-hommage-d-andre-malraux-a-jean-moulin-video.html

- Ouest-France, « Une - Edition du soir Ouest-France - 31/10/2018 », sur Ouest-France (consulté le ).

- Avec des instruments de musique uniquement chez Néandertal

- Extrait du Rig Veda

- « 8. The Sumerians - Fall of the First Cities » [vidéo], sur YouTube (consulté le ).

- Le crépuscule des civilisations - Documentaire ARTE

- C.W. Ceram, Des dieux, des tombeaux, des savants, (ISBN 978-2268010502)

- « Un grand nombre de ceux qui dorment au pays de la poussière s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour l'horreur éternelle. Les doctes resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui ont enseigné la justice à un grand nombre, comme les étoiles, pour l'éternité. » (Daniel 12, 2-3).

- Bertrand Russell, Science et Religion, Folio Essais, 1971 (ISBN 978-2-07-032517-7), page 102

- En expliquant avec bonne humeur que sa profonde différence de caractère avec le précédent Dalaï Lama s'expliquerait ainsi fort bien, mais qu'il préférait pour le moment y voir une manifestation de l'humour cosmique

- traduit du chinois, présenté et annoté par Philippe Che, La Voie des Divins Immortels Les chapitres discursifs du Baopuzi neipian par Ge Hong, nrf, Gallimard, , 227 p.

- (en) Marshall Fredericks, GCVM History and Mission, Greater Cleveland Veteran's Memorial, Inc., (lire en ligne)

- Sciences et Avenir, « Rajeunissement cellulaire », sur Sciences et Avenir, (consulté le ).

- « Le blob, l’extra-média », sur universcience.fr (consulté le ).

- John Gurdon et Shinya Yamanaka prix Lasker 2009 pour leurs travaux de reprogrammation cellulaire - La Recherche

- (en) Gilbert =Scott F., « Cheating Death: The Immortal Life Cycle of Turritopsis », (consulté le )

- « Une méduse serait le seul animal immortel », (consulté le )

- « États-Unis : en prévention du cancer, Angelina Jolie s'est fait retirer les deux seins », sur Rfi.fr, (consulté le ).

- http://www.medfut.org/livres/361/

- (en) Susan Donaldson James, « 8-Year-Old Never Ages, Could Reveal 'Biological Immortality' », sur ABC News,

- À partir de 1912 d'après cette source, qui précise que l'expérience aurait été arrêtée en 1946, c'est-à-dire deux ans après la mort de Carrell lui-même

- La vie immortelle d'Henrietta Lacks, Rebecca Skllot, Ed. Calman-Levy p. 81

- Robert Ettinger, L'homme est-il immortel ?, Denoël, 1964 (préface de Jean Rostand)

- Quantum Chemical Reactions in the Deep Cold, Scientific American, 254:46, février 1986.

- Projet Mylifebits

- (en) Bell, Gordon; Gemmell, Jim (2009). Total Recall: How the E-Memory Revolution Will Change Everything. Penguin Group. (ISBN 9780525951346).

- Catherine Ducruet, Rendre l'esprit éternel, Les Échos, 19 mai 2011, p. 2

- Page Kurzweil AI

- IRIDIA. Repris dans cet article plus récent : http://iridia.ulb.ac.be/~marchal/publications/M&PI_15-MAI-91.pdf

- Le bon sens populaire l'avait constaté de longue date avec un proverbe comme La nuit porte conseil

- http://www.initsimage.org/home.htm

- « Et maintenant, Google annonce l’immortalité pour la fin du siècle », sur Atlantico.fr (consulté le ).

- « Rupert Sheldrake - The Science Delusion BANNED TED TALK » [vidéo], sur YouTube (consulté le ).

- site officiel

- « Leur recherche sur la transformation des cellules adultes en cellules souches susceptibles de régénérer les tissus de l'organisme pourrait bouleverser tout le domaine thérapeutique pour les maladies liées au vieillissement, du cancer, à l'infarctus, en passant par le diabète et la maladie de Parkinson. «Leurs découvertes ont révolutionné notre compréhension de la manière dont les cellules et les organismes se développent», écrit le comité Nobel » : http://sante.lefigaro.fr/actualite/2012/10/08/19251-nobel-medecine-cellules-souches-lhonneur

- président de la société française de médecine et physiologie de la longévité, vice-président pour l’Europe de la World Society Interdisciplinary Anti-Aging Medicine, rédacteur en chef de la revue « Médecine et Longévité »

- « Nous ne sommes pas fait pour mourir : Prof. Christophe De Jaeger at TEDxMontpellier » [vidéo], sur YouTube (consulté le ).

- Ernest Renan, Dialogues philosophiques, réédition de 1925, p. 72

Voir aussi

Articles connexes

- Âges de la vie - Jeunesse éternelle

- Éternité - Vie éternelle - Immortel taoïste

- Expérience de mort imminente - Mythe d'Er le Pamphylien

- Immortalité biologique - Problème corps-esprit - Prix de la Souris Mathusalem

- Élixir de longue vie - Fontaine de jouvence - Prolongation de la durée de vie humaine

- Voir aussi la catégorie : Immortel de fiction

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Ressource relative à la recherche :

- Ressource relative à la bande dessinée :

- (en) Comic Vine