Culture de Hemudu

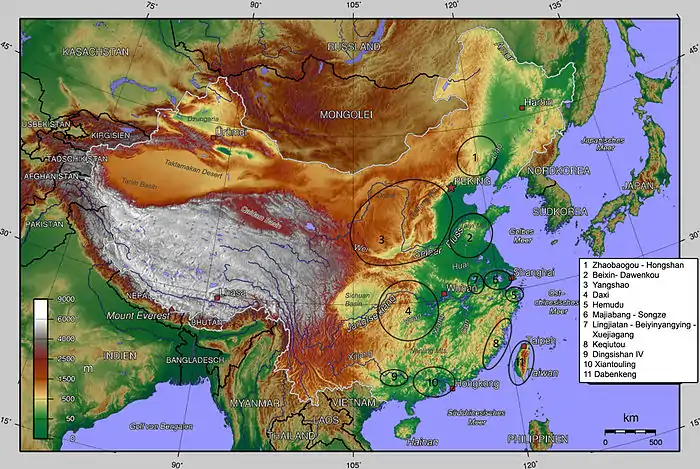

La culture de Hemudu[N 1] (vers 5500-3300 avant l'ère commune AEC[1]), lors de la Préhistoire de la Chine, non loin de l'embouchure du Yangzi, et précisément au sud de la baie de Hangzhou, côtoie les cultures de Majiabang (vers 5000-4000) et Songze (vers 4000-3300) dans la région du lac Tai, et les cultures de Beiyinyangying (vers 4000-3300) et Xuejiagang (vers ? -3300) situées plus à l'Ouest de cette région[2]. La culture de Hemudu est plus exactement située au sud de la baie de Hangzhou, dans le Jiangnan, près de la ville actuelle de Yuyao, au Zhejiang, en Chine. Le site de Hemudu a été découvert en 1973.

Historique des découvertes, localisation, périodisation, cultures

La découverte : Cette culture est ainsi nommée après la découverte en 1973 du site de Hemudu, à 22 km au Nord-Ouest de Ningbo au Sud de la baie de Hangzhou. Il a été fouillé intensément jusqu’en 1978[4]. Si des progrès notables avaient été faits dans les années 1950 et 60 pour la reconstitution du passé archéologique du Zhejiang ceci ne concernait que le Nord de Hangzhou, avec les sites de Majiabang (zh), Laoheshan, Qianshanyang, Qiucheng et Shuitianfan. Les premières découvertes concernant Hemudu ont eu lieu à l'Ouest de la préfecture de Ningbo, des petits villages dans le comté de Yuyao [5]. Le site de Hemudu s'est révélé être le meilleur parce que le plus riche en informations, dans tous les domaines, sur une civilisation de plus de 5000 ans du Sud-Est de la Chine. L'habitat lacustre, sur pilotis a énormément surpris, alors, en raison de son extrême différence avec l'habitat en terre de la Chine du Nord, qui semblait, dans la Plaine centrale, l'origine et le centre de la culture chinoise. Le site de Tianluoshan a été découvert en 2001, seulement[6].

Localisation : La culture de Hemudu est la plus célèbre des cultures du néolithique moyen dans la région du bas Yangzi. Le site de Hemudu (v. 5500-3300) se trouve dans la plaine de Ningshao, au Nord des monts Siming[N 2]. C'est une région de collines basses et de plaines, et elles drainent les eaux qui viennent grossir le Yaojiang. D'autres sites de Hemudu ont été aussi découverts sur les îles de Zhoushan.

Paléo-environnement : C'est sous un climat bien plus chaud qu'aujourd'hui, subtropical humide, semblable à celui du Guangdong actuel, que les populations de Hemudu trouvaient autour d'elles une faune abondante et diversifiée, des monts couverts de forêts de feuillus et d'épineux. Le site du village de Hemudu se trouvait à 10 kilomètres de la côte. Et le niveau de la mer était de 4 m inférieur à l'actuel. La pêche pouvait apporter des poissons de mer et toutes les ressources de la mer. Mais dans les environs se rencontraient aussi des mares, des marais et des lacs à la faune et à la flore spécifiques[7].

Cultures voisines : Les cultures voisines sont celles de Majiabang (en) (v. 5000-4000) et Songze (en) (v. 4000-3300) dans la région du lac Tai, au Nord, les cultures de Beiyinyangying (v. 4000-3300) et Xuejiagang (v. ?- 3300) dans la zone Ouest de cette région. Ces cultures qui sont, sensiblement contemporaines entre elles ont été immédiatement précédées par la culture de Kuahukiao (6000-5000) à l'Ouest de Hemudu [5].

Périodisation : La culture de Hemudu ancienne a été elle-même précédée par les cultures associées Xiaohuangshan (v. 7000-6000) - Kuahuqiao (v. 6000-5000)[8] avec de premières céramiques dans cette région et des traces de riz, parmi de nombreuses autres sources de subsistance, ces deux cultures appartiennent aux débuts du processus de Néolithisation en Chine. La culture de Hemudu a été divisée en 4 périodes : Période I (v. 5050-4550), Période II (v. 4550-4050), Période III (v. 4050-3550), Période IV (v. 3550-3350) [9]. La Période I a livré d'importantes quantités d'objets en os, en bois de cerf et en ivoire, avec de nombreux objets de bois et de pierre, ainsi que des céramiques variées. L'os est ce qui est le plus utilisé et travaillé de manière sommaire. On trouve divers ornements corporels en fluorite et en « pseudo-jade » . La céramique est souvent noire avec des inclusions de charbon, mais on en trouve aussi avec des inclusions de sable. Les parois étant d'épaisseur inégale, et la cuisson ne dépasse guère les 800°. Les décors restent simples : par impression, incision, ou autre. Les maisons sur pilotis portent souvent la marque de la maîtrise de l'assemblage par tenon et mortaise. Il y a moins d'objets de pierre, os, bois et de céramique aux Périodes II et III. La céramique est plus généralement grise et souvent montée au colombin avec une texture assez rude. Si la cuisson est plus élevée en température, les modes de décoration restent les mêmes. La technique du percement de la pierre est bien maîtrisée. La Période IV a livré le matériel le moins abondant. Il n'y a plus trace de réalisation en bois. Les uniques objets sont de pierre et de céramique. La plupart des ornements sont de fluorite et de pyrophyllite. Les outils de pierre habituellement entièrement polies, ont des formes élaborées et ciselées. La céramique rouge et grise d'une pâte grossière est la moins commune. La céramique était habituellement cuite à assez haute température, fine et solide. Bien que montées à la main, certaines d'entre elles portent la trace de l'utilisation d'un tour lent. Mais il faut remarquer que certaines ont été réalisées avec un tour rapide et elles ont des formes assez standardisées. Le pied, les supports deviennent le lieu de décorations et le tripode se rencontre plus souvent. Le plus ancien objet laqué au monde (en 2012), un bol, y a été découvert.

Hemudu : De la néolithisation au néolithique, sur une très longue période

Située sur des zones côtières, en particulier au long du fleuve Yaojiang, deux grands sites lacustres Hemudu ont été dégagés offrant plusieurs mètres de dépôts. Ces dépôts sont riches en pilotis qui ont servi de fondations d'un habitat lacustre construit en partie par assemblages avec tenons et mortaises. Mais l'abondance du dépôt nous renseigne aussi sur la faune, la flore et les restes de l'activité humaine. La population qui y vivait est caractérisée par des traits à la fois mongoloïdes et australo-négroïdes, probablement liés à d'anciens peuplements des îles du Pacifique[10]. Certains archéologues la considèrent aujourd'hui comme une source des langues proto-Austronésiennes[11].

La culture du riz domestique s'y est établie sur une longue durée. En 2012 les tout premiers champs de riz (du monde) restent ceux découverts à Tianluoshan (5000-4500)[12], un site voisin du site de Hemudu, toujours à Yuyao. Et des vestiges de l’utilisation de riz cultivé ont été découverts à Pengtoushan (v. 6000)[10] au Hunan. Il faut bien prendre en compte que le riz sauvage a été ponctuellement consommé depuis une époque bien plus ancienne : au tout début du processus de néolithisation, dans un contexte qui reste celui du Paléolithique final on a découvert quelques traces de riz associés aux plus anciens restes d’une céramique : à Yuchanyan (16100-14500)[13]. Le processus de mise en culture du riz sauvage a été très long, le désherbage étant la première étape au cours d'une période chaude et humide. Pour ce qui est des cultures précédant celle de Hemudu on peut avancer que les premières cultures se faisaient par drainage. Elles ont été suivies par des champs irrigués au Zhejiang vers 4000 AEC sur le site de Kuahuqiao (6000-5500), dans le delta, avec des canaux d'irrigation et des puits, et sur le site de Tianluoshan (5000-3000 AEC), avec des rizières datées v. 4500 [N 3] : du riz cultivé et en cours de domestication ou, plus probablement ici, déjà domestiqué[N 4].

Mais bien que cette culture du riz ait été pratiquée à Hemudu elle n’a pas été la source principale de nourriture. La culture du riz a été réalisée sur brulis[14] et avec une terre travaillée à la bêche[15] (ou à la houe[10]) : de grands os plats aménagés et liés à un manche court ce qui leur aurait permis de cultiver le riz en champs inondés. Cependant les habitants de Hemudu se sont alimentés en grande partie avec des produits de la nature, non domestiqués qu'ils trouvaient en abondance sur place. Des légumes et des fruits : glands[N 5], châtaignes d'eau[N 6], jujube sauvage, qian shi (Les graines mûres de la plante annuelle Euryale ferox ou nénuphar épineux), et l’herbe à chapelets... Quant aux animaux chassés ils proviennent des rives elles-mêmes: oiseaux, poissons, coquillages et tortues, certains provenant de toute évidence de la pêche en mer. Enfin plusieurs espères de daims étaient chassées, mais on élevait aussi chiens et porcs. On a trouvé les restes d'un buffle d'eau (plus exactement Babulus mephistopheles) mais il s'est avéré être d'une espèce non encore domestiquée. Ce régime alimentaire était aussi celui des habitants contemporains du moyen Yangzi : connus sous la dénomination de culture de Daxi.

L'artisanat était bien développé comme en témoignent les jades trouvés sur divers sites[14] . On a même retrouvé des restes (à vrai dire en mauvais état) témoignant de la première pratique de la laque colorée sur bois[16]. Les céramiques étaient majoritairement noires ou grises : une espèce de terre cuite noire, faite de pâte molle contenant de la poudre de charbon pulvérisée[16] ou durcie par la présence de ces composants ou de fibres. Durant la période Songze le tour à la roue lente, qui prévalait, a permis des formes bien plus contrôlées. Les terres rouges ou noires étant plus courantes que les grises et celles, rouges, à inclusions sablonneuses.

Ce devait être une société plutôt égalitaire, car de bien faibles différences se manifestent dans les dépôts funéraires. Mais l'emploi de dépôts funéraires en jade dans quelques tombes richement dotées laisse supposer l'émergence d'une élite[14].

Le groupe « Majiabang-Songze »

Le site éponyme de la culture de Majiabang est situé dans le district de Jianxing, Zhejiang, au fond de la baie de Hangzhou et sur la rive Nord. Elle s'est étendue, entre 5000 et 4000, du Lac Tai, et vers le sud jusqu'au fleuve Qiantang[N 7] et la zone de Changzhou[17]. Les principales céréales cultivées étant le riz sous les deux formes : le riz long et le riz rond non glutineux. Pêche et chasse assurant un complément alimentaire important.

La culture de Songze tient sa dénomination d'une région située dans la banlieue Ouest de Shanghai, dans le district de Qingpu. Elle s'est développée aux environs de 4000-3000. Et cette culture s'est plutôt manifestée dans la région autour du lac Tai, Jiangsu. Mais de claires différences sociales sont apparues lors de fouilles récentes dans la culture de Songze, sur un site daté d'environ 3800 AEC. Sur ce site le cimetière de l'Ouest, à la différence de celui de l'Est bien plus modeste mais avec 140 tombes, ne comptait plus ici que 9 grandes tombes, chacune comportant une trentaine d'objets funéraires[18].

La culture de Liangzhu (3300-2000) a fait suite à ces différentes cultures dans une région approximativement identique, autour du lac Tai.

Objets de la culture de Hemudu

Natte tressée à la main. Culture de Hemudu. Découvert au Zhejiang en 1974. Musée National de Chine, Pékin

Natte tressée à la main. Culture de Hemudu. Découvert au Zhejiang en 1974. Musée National de Chine, Pékin Omoplate aménagée en partie plate d'une bêche. Hemudu, Yuyao, Zhejiang, 1973. Musée National de Chine, Pékin

Omoplate aménagée en partie plate d'une bêche. Hemudu, Yuyao, Zhejiang, 1973. Musée National de Chine, Pékin_in_Zhejiang_Museum.JPG.webp) Élément de vaisselle en ivoire incisé de deux oiseaux affrontés, « face au soleil »[19]. Hemudu, Yuyao. Musée du Zhejiang

Élément de vaisselle en ivoire incisé de deux oiseaux affrontés, « face au soleil »[19]. Hemudu, Yuyao. Musée du Zhejiang Ivoire, en forme de pagaie ornée d'éléments multiples dont une tête d'oiseau[N 8] Hemudu, Yuyao en 1977. Musée National de Chine

Ivoire, en forme de pagaie ornée d'éléments multiples dont une tête d'oiseau[N 8] Hemudu, Yuyao en 1977. Musée National de Chine Jarre à deux anses. Terre cuite noircie par un bain de charbon pulvérisé. Hemudu, vers 4800. Musée de Shanghai.

Jarre à deux anses. Terre cuite noircie par un bain de charbon pulvérisé. Hemudu, vers 4800. Musée de Shanghai. Chaudron de terre cuite noircie par un bain de charbon pulvérisé. Avec une large ouverture et un fond plat. Culture de Hemudu. Musée de Shanghai[20]

Chaudron de terre cuite noircie par un bain de charbon pulvérisé. Avec une large ouverture et un fond plat. Culture de Hemudu. Musée de Shanghai[20] Chaudron de terre cuite noire. Hemudu, Yuyao, Zhejiang, 1973. Musée National de Chine, Pékin

Chaudron de terre cuite noire. Hemudu, Yuyao, Zhejiang, 1973. Musée National de Chine, Pékin_in_Zhejiang_Museum.JPG.webp) Réchaud en terre cuite et son chaudron. Hemudu. Musée du Zhejiang

Réchaud en terre cuite et son chaudron. Hemudu. Musée du Zhejiang_in_Zhejiang_Museum.JPG.webp) Bol laqué de rouge (actuellement -en 2012- le plus ancien objet laqué). Musée du Zhejiang

Bol laqué de rouge (actuellement -en 2012- le plus ancien objet laqué). Musée du Zhejiang Statuette de terre cuite d'un petit cochon. Hemudu, découvert en 1974. Musée National de Chine

Statuette de terre cuite d'un petit cochon. Hemudu, découvert en 1974. Musée National de Chine Sifflets en os. Hemudu, découverts en 1974. Musée National de Chine

Sifflets en os. Hemudu, découverts en 1974. Musée National de Chine

Objets des cultures voisines : Beiyinyangying, Majiabang et Songze

%252C_Majiabang_Culture%252C_5th-4th_millennium_BC.jpg.webp) Anneau de jade fendu (de type jue). Culture de Majiabang (v. 5000-4000). Musée de Shanghai

Anneau de jade fendu (de type jue). Culture de Majiabang (v. 5000-4000). Musée de Shanghai_-_DSCN8233BB.jpg.webp) Pichet tripode. Terre cuite claire. Songze (v. 4000-3300). Musée de Shanghai

Pichet tripode. Terre cuite claire. Songze (v. 4000-3300). Musée de Shanghai Jarre à couvercle, terre cuite noire à décor incisé de végétaux entrelacés. H. 26 cm. Culture de Songze (v. 4000-3300), district de Qingpu (Shanghai). Musée de Shanghai[21]

Jarre à couvercle, terre cuite noire à décor incisé de végétaux entrelacés. H. 26 cm. Culture de Songze (v. 4000-3300), district de Qingpu (Shanghai). Musée de Shanghai[21] Coupe de type dou à pied ajouré. Terre cuite noire lustrée et lissée, entièrement ou partiellement tournée. Songze semblable à Qujialing final, v. 2700[N 9]. Musée de Shanghai

Coupe de type dou à pied ajouré. Terre cuite noire lustrée et lissée, entièrement ou partiellement tournée. Songze semblable à Qujialing final, v. 2700[N 9]. Musée de Shanghai

Notes

- 河姆渡文化 hemudu wenhua

- Carte de la région du Siming Shan sur Travelingluck.com

- Ainsi que sur le site de Chengtoushan, v. 4500, au Hunan, où il serait probablement du riz domestiqué aussi : Shelach 2015, p. 117

- Shelach 2015, p. 117 et (en) « Rice fields and modes of rice cultivation between 5000 and 2500 BC in east China », sur ResearchGate, (consulté le ) : ... « rice was cultivated and was undergoing the domestication process » .

- Il est significatif, à Kuahuqiao, sur l'un des premiers sites de production de riz, probablement domestiqué, de trouver des greniers remplis de glands : Shelach 2015, p. 119.

- Cuite immédiatement ou bien séchée, et elle se conserve plus d'un an pour être préparée ultérieurement.

- Le Qiantang est célèbre pour son mascaret : (en) « Qiangtang River Tidal Bore in Hangzhou China » [vidéo], sur youtube.com, apparemment orthographié ici « Qiangtang ».

- C'est l'extrémité qui peut faire de cet objet un « hybride d'oiseau ». Ceci évoque la tradition du "phénix" dans la culture chinoise ultérieure.

- Un objet similaire est décrit dans la notice 67 de: Jeannette Werning et Corinne Debaine-Francfort 1991, p. 122-123: Culture Qujialing final.

Références

- Li Liu and Xingcan Chen 2012, p. 200 et pour les datations suivantes. Mais ces dates restent approximatives. SUN Guoping in : Anne P. Underhill 2013, p. 555 propose : vers 5050-3050 AEC.

- inf.news/zh-cn/, « 河姆渡文化(公元前5000年-前4000年) » (consulté le )

- Li Liu and Xingcan Chen 2012, p. 170.

- Corinne Debaine-Francfort 1998, p. 46

- SUN Guoping in : Anne P. Underhill 2013, p. 556

- SUN Guoping in : Anne P. Underhill 2013, p. 567

- SUN Guoping in : Anne P. Underhill 2013, p. 561

- Li Liu and Xingcan Chen 2012, p. 158.

- SUN Guoping in : Anne P. Underhill 2013, p. 557-561

- Corinne Debaine-Francfort 1998, p. 47

- « The Bernice Pauahi Bishop Museum »

- Tianluoshan (Zhejiang Province, China) : archaeology.about.com. et (en) « Publications of the Early Rice Project », sur University College London, mise à jour (consulté le ) et Excavations at Tianluoshan Neolithic site in Zhejiang Province, China : UCL ]. Et : Li Liu and Xingcan Chen 2012, p. 202. Tianluoshan et Hemudu sont deux sites gorgés d'eau situés à 7 km l'un de l'autre, de part et d'autre du Yaojing.

- Li Liu (dir.), « L’émergence de l’agriculture et de la domestication en Chine », dans La révolution néolithique dans le monde, Inrap, CNRS Éditions, (ISBN 978-2-271-06914-6, lire en ligne), p. 67.

- Li Liu and Xingcan Chen 2012, p. 202.

- Selon la reproduction no 4 dans Li Liu and Xingcan Chen 2012, p. 203.

- He Li 1998, p. 25

- Chinese Ceramics. 2010, p. 82

- Li Liu and Xingcan Chen 2012, p. 203.

- Cette interprétation est reprise sous cette forme dans : SUN Guoping in : Anne P. Underhill 2013, p. 566

- Chinese Ceramics. 2010, p. 82-83.

- Chinese Ceramics. 2010, p. 83-84.

Bibliographie

- Olivier Aurenche (dir.) et Jacques Cauvin, Néolithisations : Proche et Moyen Orient, Méditerranée orientale, Nord de l'Afrique, Europe méridionale, Chine, Amérique du Sud : Séminaire organisé à la Maison de l'Orient de 1984 à 1989, Oxford (England), B.A.R., , 332 p. (ISBN 0-86054-657-8). Avec la participation de Corinne Debaine-Francfort : Les grandes étapes de la néolithisation en Chine, de ca. 9000 à 2000 av J.-C. p. 171-187

Corinne Debaine-Francfort, La redécouverte de la Chine ancienne, Paris, Gallimard, coll. « Découvertes Gallimard / Archéologie » (no 360), , 159 p. (ISBN 2-07-053352-2). Autres tirages : 2001, 2003, 2005. (ISBN 978-2-070-39173-8) en 2008.

Corinne Debaine-Francfort, La redécouverte de la Chine ancienne, Paris, Gallimard, coll. « Découvertes Gallimard / Archéologie » (no 360), , 159 p. (ISBN 2-07-053352-2). Autres tirages : 2001, 2003, 2005. (ISBN 978-2-070-39173-8) en 2008.- Danielle Elisseeff, Art et archéologie : la Chine du néolithique à la fin des Cinq Dynasties (960 de notre ère), Paris, École du Louvre, Éditions de la Réunion des Musées Nationaux (Manuels de l'École du Louvre), , 381 p. (ISBN 978-2-7118-5269-7) Ouvrage de référence, bibliographie et Sites Internet.

- Jean Guilaine (dir.), Premiers paysans dans le monde : naissances des agricultures : Séminaire du Collège de France, Paris, Errance, , 319 p. (ISBN 2-87772-187-6). Avec la participation de Corinne Debaine-Francfort : La néolithisation de la Chine : Où, quand, comment? p. 171-187

He Li (trad. de l'anglais), La Céramique chinoise, Paris, Éditions de l'amateur / L'aventurine, , 352 p. (ISBN 2-85917-246-7) parties consacrées à la céramique néolithique : pages 17-25 et 105-107. Première édition, The Asian Art Museum of San Francisco, 1996.

He Li (trad. de l'anglais), La Céramique chinoise, Paris, Éditions de l'amateur / L'aventurine, , 352 p. (ISBN 2-85917-246-7) parties consacrées à la céramique néolithique : pages 17-25 et 105-107. Première édition, The Asian Art Museum of San Francisco, 1996.- (en) Li Feng, Early China : A Social and Cultural History, Cambridge et New York, Cambridge University Press, , 367 p. (ISBN 978-0-521-89552-1, lire en ligne) 24 cm , noir et blanc.

- (en) Li Liu, The Chinese Neolithic : Trajectories to Early States, Cambridge et New York, Cambridge University Press, , 498 p. (ISBN 978-0-521-64432-7) 24 cm , noir et blanc. Madame Li Liu est professeur d'archéologie chinoise à l'Université Stanford, Californie. (Stanford Daily 22/01/2014 : Sa recherche l'a amenée aux origines de l'agriculture chinoise, il y a -12000 ans).

(en) Li Liu et Xingcan Chen, The Archaeology of China : From the Late Paleolithic to the Early Bronze Age, Cambridge et New York, Cambridge University Press, , 330 p. (ISBN 978-0-521-81184-2) 24 cm , noir et blanc.

(en) Li Liu et Xingcan Chen, The Archaeology of China : From the Late Paleolithic to the Early Bronze Age, Cambridge et New York, Cambridge University Press, , 330 p. (ISBN 978-0-521-81184-2) 24 cm , noir et blanc. (en) Li Zhiyan, Virginia L. Bower, and He Li (dir.), Chinese Ceramics : From the Paleolithic Period to the Qing Dynasty, Cambridge et New York, Yale University and Foreign Langage Press, , 687 p. (ISBN 978-0-300-11278-8) 31 cm .

(en) Li Zhiyan, Virginia L. Bower, and He Li (dir.), Chinese Ceramics : From the Paleolithic Period to the Qing Dynasty, Cambridge et New York, Yale University and Foreign Langage Press, , 687 p. (ISBN 978-0-300-11278-8) 31 cm .- Gideon Shelach-Lavi, The Archaeology of Early China : From Prehistory to the Han Dynasty, USA, Cambridge University Press, , 373 p. (ISBN 978-0-521-14525-1)

(collé) ; (ISBN 978-0-521-19689-5) (relié)

(collé) ; (ISBN 978-0-521-19689-5) (relié) - Nancy S. Steihardt (dir.) (trad. de l'anglais), L’architecture chinoise, Arles, Philippe Picquier, , 368 p. (ISBN 2-87730-789-1). Liu Xujie : Les origines de l’architecture chinoise, p. 11-19. Éd. orig. : Yale Univ. Press 2002, (photo coul. du site p. 14)

(en) Anne P. Underhill (dir.), A companion to Chinese archaeology, Chichester, West Sussex ; Malden (Mass.), Wiley-Blackwell, , 640 p. (ISBN 978-1-4443-3529-3) 26 cm , noir et blanc.

(en) Anne P. Underhill (dir.), A companion to Chinese archaeology, Chichester, West Sussex ; Malden (Mass.), Wiley-Blackwell, , 640 p. (ISBN 978-1-4443-3529-3) 26 cm , noir et blanc.- Jeannette Werning et Corinne Debaine-Francfort, Au long du fleuve Jaune : premiers villages, premiers vases du Henan : Musée départemental de préhistoire de Solutré, 21 juin - 15 octobre 1991, Solutré, Musée départemental de préhistoire, , 152 p. (ISBN 978-2-908159-02-8). Nombreuses ill. noir et blanc.

Sur l'art préhistorique des pétroglyphes :

- CHEN, Zhaofu, Découverte de l'art préhistorique en Chine, Paris, A. Michel, , 220 p. (ISBN 2-226-03386-6)

Annexes

Articles connexes

Époque précédente : Premier néolithique durant l'Holocène moyen (7000-5000 AEC)

- « Pré-Daxi » : Culture de Pengtoushan-Bashidang (v. 7000-5800) , suivi de la culture du bas Zaoshi (v. 5800-5500)

- « Pré-Hemudu » : Xiaohuangshan (v. 7000-6000) et Kuahuqiao (v. 6000-5000

- 5500-4500 : « pré-Yangshao » : cultures de Laoguantai (avec Baijia-Dadiwan I) (v. 6000-5000) et de Peiligang-Cishan : Peiligang (v. 7000-5000), Cishan-Beifudi (vers 6500-5000)

- Culture de Houli (v. 6500-5500)

- Xinglongwa (6200 – 5200)

Époque concernée : vers 5500-2900

- Culture de Hemudu (v. 5500-3300), Majiabang (vers 5000-4000), Songze (vers 4000-3300), Beiyinyangying (vers 4000-3300), Xuejiagang (vers ? -3300)

- Culture de Yangshao (4500 - 3000) : « Yangshao ancien » 4500-4000 : Sites de Banpo (4800 à 3600) et Hongang I ; « Yangshao moyen » 4000-3500 : culture de Miaodigou ; « Yangshao récent » 3500-3000 : région de Dadiwan, et région de Zhengzhou

- Cultures de Beixin (v. 5300-4300) - Dawenkou (4300-2400)

- Culture de Hongshan (4700-2900)

Époque suivante : vers 3400-1900

- Cultures de Qujialing (3400-2500) et Shijiahe (2500-2000)

- Culture de Liangzhu (3300-2000)

- Culture de Majiayao (3300-2000)

- Culture de Longshan (2900-1900)

Liens externes

- (en) Hemudu Cultural Relics Site

- (en) Hemudu culture : Hemudu Site Museum