Culture de Peiligang

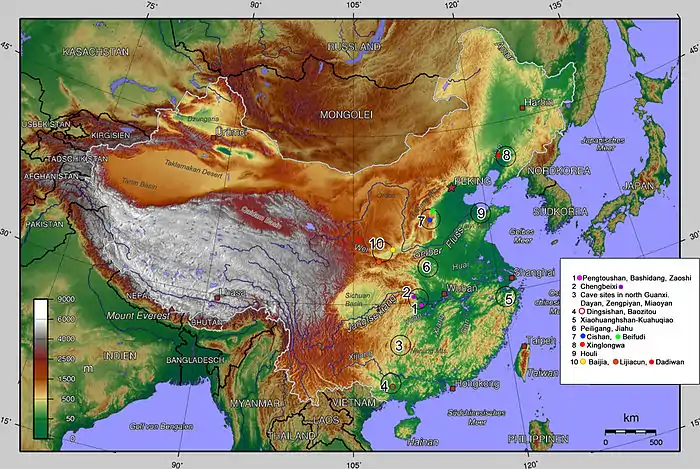

La culture de Peiligang (chinois : 裴李崗文化 ; pinyin : ) est une culture archéologique de la période de néolithisation (7000 - ) de la Chine[2]. Plus de 120 sites découverts dans le bassin du fleuve Jaune, en Chine, sont rattachés à cette culture. Elle présente de fortes similitudes avec la culture de Cishan, si bien qu'elles sont parfois considérées comme un ensemble culturel unique : Cishan-Peiligang. Elles ont été précédées par une longue période prénéolithique, dispersée et sans continuité, de chasseurs et cueilleurs de céréales sauvages semi-sédentarisés. La culture de Peiligang, en complément de la chasse et de la cueillette, a commencé à pratiquer la culture du millet des oiseaux[3]. C'est le lieu de la première domestication connue du millet conjointement avec la culture de Cishan.

| Lieu éponyme | Peiligang (Henan) |

|---|

| Répartition géographique | Cours moyen du fleuve Jaune |

|---|---|

| Période | Néolithisation |

| Chronologie | 7000 à |

Objets typiques

Historique

Le site de Peiligang, près de Xinzheng, dans le Henan, a été découvert en 1976[5]. De nombreux autres sites ont été découverts par la suite. Jiahu, découvert en 1962, est aujourd'hui considéré comme le plus grand site relevant de la culture de Peiligang. Les premières céramiques relevant de cette culture ont été mises au jour en 1962 dans le Henan[6]

Aire géographique

Les sites de la culture de Peiligang sont dispersés sur une vaste surface de plaines vallonnées environnant le cours moyen du fleuve Jaune, dans la région centrale du Henan, autour de Zhengzhou, et vers le Sud presque jusqu'au Huai He.

Chronologie

Selon les datations par le carbone 14, la culture de Peiligang a existé d'environ 7000 à [7].

Habitat

Les villages couvrent entre quelques centaines de mètres carrés et quelques hectares. Sur la plaine alluviale les installations sont relativement plus grandes, comme celle de Jiahu (5 ha) à Wuyang et Tanghu (30 ha) sur Xinzheng, qui ont dû être occupées toute l'année.

En fonction de leur environnement, on peut distinguer les traces de villages entre les collines, petits et avec de bien rares dépôts, ou dans les plaines, plus étendus avec des restes plus riches et plus complexes. Ce pourrait être le signe de différents modes de subsistance et de résidence, avec des campements saisonniers sur les collines, et d'éventuelles différences en termes de « complexité » ou de « hiérarchie » sociale embryonnaire[N 1].

Mode de subsistance

De récentes fouilles effectuées sur le site de Jiahu (à Wuyang) montrent que les pratiques de chasse, pêche et cueillette ont longtemps prévalu avant que la production agricole ne prenne une certaine importance, au cours des 1 500 ans pendant lesquels ce lieu a été occupé[8].

Les restes d'animaux permettent de se faire une idée du cadre naturel dans lequel s'est développée la culture de Peiligang. De nombreuses traces de bovins, de cerfs et d'ovins semblent indiquer l'existence de nombreuses espèces disponibles pour la chasse. Les restes d'animaux aquatiques, poissons, alligators, moules d'eau douce, montrent la richesse des cours d'eau et des marais. Le climat semble avoir été à peu près le même qu'aujourd'hui[9]. La flore était tout aussi riche : glands, noix, noisettes, jujube, prunes et châtaignes d'eau[N 2]. Tandis que la chasse et la cueillette apportaient à cette économie de prédation l'essentiel des ressources alimentaires, on y a élevé aussi des porcs et des chiens, les seuls animaux d'élevage[8].

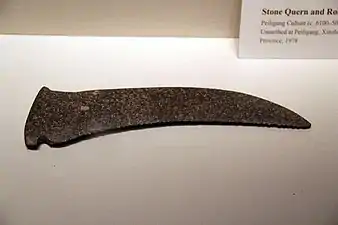

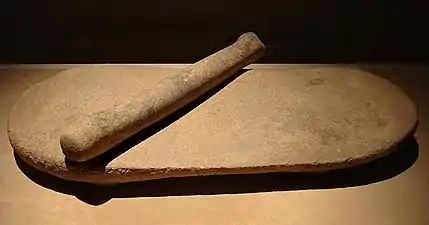

On a trouvé sur les sites de Peiligang de nombreuses faucilles denticulées et des meules de pierre et leur rouleau broyeur, et ces meules représentent entre 14 % et 39 % des outils[10]. Cependant les faucilles ont pu être utilisées aussi bien pour couper des céréales que d'autres plantes, et des analyses faites sur des restes déposés sur les meules montrent que celles-ci étaient surtout utilisées pour écraser des glands, et dans une moindre proportion des grains de soja, des tubercules et du millet[11].

On a longtemps considéré que Peiligang avait atteint un haut niveau d'agriculture, mais les relevés archéologiques montrent aujourd’hui que ces populations ont pratiqué un large spectre d'approvisionnement dans lequel la production agricole ne représente qu'une faible part de l'ensemble[8], bien qu'elle ait été en progression constante sur la période.

La culture de Peiligang est caractérisée par de très anciens témoignages de culture du millet. Mais le site de Shangshan (9400 - ), dans la plaine alluviale située en amont du fleuve Puyang (en) montre des chasseurs-cueilleurs pratiquant une céramique primitive, poreuse et cuite à basse température, et consommant du riz sauvage ou en cours de domestication. « Les chasseurs-cueilleurs du début de l'Holocène s'étaient lancés dans l'exploitation intensive de noix et de céréales (riz sauvage et millet) »[12]. Le riz, identifié comme étant domestiqué, ne représente alors que 10 % des résidus végétaux, ce qui suggère que les habitants de la culture de Peiligang se sont surtout nourris de plantes sauvages[13].

Céramique

Avec celle de Cishan (Chine) et celles de Hassuna et Samarra en Mésopotamie, c'est l'une des premières cultures ayant produit une céramique de grande qualité.

Des céramiques grossières ont été produites très tôt en Chine par des populations de chasseurs cueilleurs du Paléolithique récent, en Chine du Sud dans la grotte de Yuchanyan (Hunan), dans celle de Zengpiyan (Guangxi) et dans celle de Xianren. Datées de 17 000 à 16 000 ans avant le présent (AP), ce sont peut-être les plus anciennes poteries connues dans le monde, légèrement antérieures aux premières poteries du Japon, trouvées sur les sites de Simomouchi et d'Odai Yamamoto et datées d'environ 15 000 ans AP[14]. Toutefois, des tessons de poterie de la grotte de Xianren auraient été datés de 19 000 à 20 000 ans AP[15].

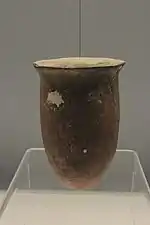

La poterie de Peiligang, variée, permet la cuisson et offre divers plats ou jarres pour la conservation des aliments. Certains tiennent sur trois petits pieds, comme les tripodes traditionnels en Chine. Les céramiques sont de deux types : la poterie ordinaire et celle à grain sableux[16]. Ces différences tiennent autant à des modes de vie différents qu'aux techniques en usage pour la création d'objets d'utilité courante. Les pièces à consistance sableuse servaient à la cuisson, tandis que les terres cuites ordinaires servaient aux autres usages. Toutes ces pièces étaient plus ou moins poreuses et fragiles. La teinte rouge pouvait avoir des nuances orange et ocre, quelques-unes étant grises. Sur le site de Jiahu, des jarres à col assez large semblent avoir contenu des boissons fermentées à base de riz, de miel, de baies d'aubépine et/ou de grains de raisin[17].

On trouve aussi des outils de pierre taillée et de pierre polie[18].

Jiahu

Habitat

Le site de Jiahu, occupé sur la longue durée, de 7000 à , a livré 45 maisons, de nombreuses fosses de stockage, quelques fours et des cimetières. Tout étant assez rapproché, les installations nouvelles sont construites sur d'anciens emplacements. Les maisons, les silos enterrés et les cimetières constituent des zones de regroupement qui témoignent d'une grande constance dans l'organisation spatiale. La majorité des habitations ne dépassent guère les 10 m2. Elles sont la plupart du temps rondes et semi-enterrées. Leur sol comporte d'épaisses couches de dépôts : tessons, outils usagés et restes de faune et de flore. L'interprétation de ces restes semble montrer une population qui continue de pratiquer d'anciennes coutumes de vie itinérante tout en donnant des signes d'une adaptation partielle à la vie sédentaire[13]. L’ensemble des restes d'objets impliqués dans une pratique de production agricole représente seulement 6,8 % de l'ensemble des objets façonnés et utilisés au début de l'installation et cette proportion s'élève à 53,4 % lors de la phase finale. Tandis qu'une part importante de la population continuait à pratiquer chasse et collecte, la part du travail de production liée à la vie sédentaire n'a fait que croitre. La santé physique de la population a baissé, ce qui semble indiquer une réduction de la diversité alimentaire causée par la pratique agricole et la vie sédentaire[19].

Sépultures

Les archéologues pensent que les communautés Peiligang étaient assez égalitaires, avec une « organisation politique » embryonnaire. Les différences entre les tombes et leurs dépôts restent peu importantes, bien que certaines tombes aient contenu des instruments de musique et ces singulières carapaces de tortue, tortues néanmoins d’une espèce commune à cette époque et en ce lieu[19]. Cependant, il est à noter que les tombes contenant des meules étaient systématiquement des tombes de femmes, tandis que les tombes contenant de grandes quantités d’articles de chasse et de pêche étaient habituellement des tombes d’hommes. Les tombes à objets rituels (carapaces de tortues et flutes) étaient généralement plus grandes et plus riches en dépôts divers. Dans cette société globalement égalitaire, certains étaient attachés à des fonctions spécifiques et peut-être considérés avec un statut spécial.

Carapaces de tortues

Les tombes tardives du site de Jiahu contenaient des objets remarquables : des carapaces de tortues perforées, avec par exemple 7 perforations dans la partie supérieure et plusieurs dans la partie inférieure conservée. D'autres portaient des marques incisées. Ce pourrait être des offrandes funéraires, typiques de la culture de Beixin-Dawenkou, située à l'est de Peiligang[20]. Des carapaces identiques associées à environ 10 petits cailloux ont été déposées de chaque côté du défunt dans une tombe du site de Dawenkou. Certains ont interprété ces carapaces comme des « hochets » (ou crécelles)[19].

Certaines écailles de tortues comportent des incisions identifiables comme des signes[19]. Elles datent du VIe millénaire av. J.-C. Il ne s'agit pas d'une écriture proprement dite mais de signes indéchiffrés. Les inscriptions sur os de tortues bien plus tardives destinées à la divination datent de la fin de la dynastie Shang, à la fin du IIe millénaire av. J.-C.[21].

Flutes en os

Des flutes en os datant du VIIe millénaire av. J.-C. et comportant sept trous[22], découvertes sur le site de Jiahu[23], figurent parmi les plus anciens instruments à notes multiples connus en Chine. Leur complexité est d'autant plus importante qu'elles sont plus récentes. L'une d'elles comporte huit trous et peut jouer une gamme musicale complète[24].

Galerie

Faucille dentée de pierre polie et retaillée pouvant se fixer sur un manche. Culture de Peiligang, Jiaxian, Henan. Musée national de Chine, Pékin

Faucille dentée de pierre polie et retaillée pouvant se fixer sur un manche. Culture de Peiligang, Jiaxian, Henan. Musée national de Chine, Pékin Meule sur 4 pieds et son rouleau broyeur, servant de molette[N 3]. Grès jaune. Culture de Peiligang, Xinzheng, Henan. Musée national de Chine, Pékin

Meule sur 4 pieds et son rouleau broyeur, servant de molette[N 3]. Grès jaune. Culture de Peiligang, Xinzheng, Henan. Musée national de Chine, Pékin Petite jarre tripode. Terre cuite claire. Xinzheng, Henan, en 1978. Musée National de Chine, Pékin

Petite jarre tripode. Terre cuite claire. Xinzheng, Henan, en 1978. Musée National de Chine, Pékin Tripode type ding, décor de tenons en relief. Terre cuite, traces de suie. H. 21,6 cm. Culture de Peiligang. Musée Provincial du Henan, Zhengzhou[27]

Tripode type ding, décor de tenons en relief. Terre cuite, traces de suie. H. 21,6 cm. Culture de Peiligang. Musée Provincial du Henan, Zhengzhou[27] Petite jarre en terre cuite rouge à panse profonde. Culture de Peiligang. Musée de Shanghai

Petite jarre en terre cuite rouge à panse profonde. Culture de Peiligang. Musée de Shanghai

Notes et références

Notes

- Ces termes de « complexité » et « hiérarchie » sociale, ainsi que le terme de « chefferie », qui sont employés dans Li Liu and Xingcan Chen 2012, p. 144 et dans l'ensemble de l'ouvrage, caractéristiques des anthropologues néo-évolutionnistes américains, dont Julian Steward, sont vivement critiqués par Alain Testart dans Éléments de classification des sociétés, éditions Errance 2005, et dans Avant l'histoire : L'évolution des sociétés de Lascaux à Carnac, Gallimard, Bibliothèque des sciences humaines, 2012 (en particulier p.54 et suivantes). Le rapport des chasseurs-cueilleurs aux autres sociétés y est étudié, selon que ceux-ci relèvent des anciennes conditions, à partir du Paléolithique lorsque la mobilité ou la semi-sédentarité était adaptée à la faune et à la flore, ou selon qu'il s'agisse des petits groupes de l'époque moderne, enclavés, contraints à une stratégie de fuite pour survivre, ces deux périodes et contextes ne peuvent être assimilés. Par ailleurs les sociétés de chasseurs-cueilleurs modernes, leurs structures sociales, le droit qui s'y applique, n'en sont pas moins "complexes" que les autres, l'auteur le démontre et en tire de nombreuses conclusions.

- Cuite immédiatement ou bien séchée, elle se conserve plus d'un an pour être consommée ultérieurement.

- Pour une archéologie du geste : broyer, moudre, piler : des premiers chasseurs aux premiers agriculteurs , Sophie Archambault de Beaune, CNRS éditions, 2000 (231 p.-VIII p. de pl.), (ISBN 2-271-05810-4). En particulier pages 92 et suivantes. Un objet similaire est décrit dans la notice 19 de: Jeannette Werning et Corinne Debaine-Francfort 1991, p. 90-93. Ce type de meule pouvait servir pour des grains cultivés ou non. En archéologie : au Néolithique, la molette est un outil de mouture en pierre, utilisé pour écraser les céréales, les glands et les plantes en général, sur une meule. La molette est alors l'outil actif (manipulé à une ou deux mains suivant sa taille) et la meule est la partie dormante du système.

Références

- Chinese Ceramics 2010, p. 40

- LI Liu, in Jean Paul Demoule 2009

- (en) Earliest domestication of common millet (Panicum miliaceum) in East Asia extended to 10,000 years ago, Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 5 mai 2009, 106(18), p.7367–7372

- Li Liu and Xingcan Chen 2012, p. 123-168

- He Li, La Céramique chinoise, 2006, p. 19

- Chinese Ceramics 2010, p. 39

- Li Liu and Xingcan Chen 2012, p. 141, qui présente une carte des principaux sites en question, p. 142

- Li Liu and Xingcan Chen 2012, p. 144

- Zhang Juzhong, Huanjing yu Peiligang wenhua, cité par David Keightley, « The Environment of Ancient China », in Loewe et Saughnessy, The Cambridge History of Ancient China, Cambridge University Press, 1999, p. 34

- Li Liu and Xingcan Chen 2012, p. 143

- Li Liu and Xingcan Chen 2012, p. 144 qui se réfère à : Li LIU et al, 2010, "What did grinding stones grind?", Antiquity 84, p.816-833

- Li Liu, L'émergence de l'agriculture et de la domestication en Chine, in La révolution néolithique dans le monde, Jean-Paul Demoule (dir.), 2010

- Li Liu and Xingcan Chen 2012, p. 146

- Jean Guilaine, Caïn, Abel, Ôtzi : L'héritage néolithique, Gallimard, 2011, p.149

- « Archéologie : la plus vieille poterie du monde aurait 20.000 ans », sur futura-sciences.com, (consulté le )

- Chinese Ceramics. 2010, p. 39-40

- (en) Patrick E. McGovern, du Biomolecular Archaeology Project, « The Wonders That Were Jiahu The World’s Earliest Fermented Beverage », sur Penn Museum, 2004-2005 (consulté le )

- Li Liu and Xingcan Chen 2012, p. 141-143

- Li Liu and Xingcan Chen 2012, p. 147

- Corinne Debaine-Francfort, in Jeannette Werning et Corinne Debaine-Francfort 1991, p. 86-87, qui développe cette interférence entre des cultures dont la phase ultime de Peiligang pourrait avoir été contemporaine d'une des phases de Dawenkou.

- Li Liu and Xingcan Chen 2012, p. 147 et Xueqin Li, Harbottle Garman, Juzhong Zhan et Changsui Wang, « The earliest writing? Sign use in the seventh millennium BC at Jiahu, Henan Province, China », Antiquity, 2003, vol. 77, no 295, p. 31-44

- Corinne Debaine-Francfort, in Jeannette Werning et Corinne Debaine-Francfort 1991, p. 86-87

- Page du Metropolitan Museum of Art : Heilbrunn Timeline of Art History sur les flutes de Jiahu

- Juzhong Zhang, Xinghua Xiao et Yun Kuen Lee, « The early development of music. Analysis of the Jiahu bone flutes », Antiquity, 2004, vol. 78, no 302, p. 769-778

- (en) Yuxuan Gong, Li Li, Decai Gong , Hao Yin, Juzhong Zhang, « Biomolecular Evidence of Silk from 8,500 Years Ago », PLOS one, (lire en ligne, consulté le ). Signalé par Archéologia, n° 551, février 2017, p.19

- Pour une étude détaillée des formes d'outils et de leur production, ainsi que des assemblages avec d'autres matériaux voir Outils préhistoriques, 2013, avec dessins à l'appui.

- Ref avec notice détaillée: Jeannette Werning et Corinne Debaine-Francfort 1991, p. 90-91. Notice 17, établie par Corinne Debaine-Francfort. : "Ce vase est un exemplaire exceptionnel dans la culture de Cishan-Peiligang.". Voir aussi :Chinese Ceramics. 2010, p. 40.

Bibliographie

Jean Paul Demoule (dir.), La révolution néolithique dans le monde : Séminaire du Collège de France, Paris, CNRS éditions, , 488 p. (ISBN 978-2-271-06914-6). Avec la participation de LI Liu: L'émergence de l'agriculture et de la domestication en Chine p.

Jean Paul Demoule (dir.), La révolution néolithique dans le monde : Séminaire du Collège de France, Paris, CNRS éditions, , 488 p. (ISBN 978-2-271-06914-6). Avec la participation de LI Liu: L'émergence de l'agriculture et de la domestication en Chine p.  Jeannette Werning et Corinne Debaine-Francfort, Au long du fleuve Jaune : premiers villages, premiers vases du Henan : Musée départemental de préhistoire de Solutré, 21 juin - 15 octobre 1991, Solutré, Musée départemental de préhistoire, , 152 p.. Nombreuses ill. noir et blanc.

Jeannette Werning et Corinne Debaine-Francfort, Au long du fleuve Jaune : premiers villages, premiers vases du Henan : Musée départemental de préhistoire de Solutré, 21 juin - 15 octobre 1991, Solutré, Musée départemental de préhistoire, , 152 p.. Nombreuses ill. noir et blanc. Jean Guilaine (dir.), Premiers paysans dans le monde : naissances des agricultures : Séminaire du Collège de France, Paris, Errance, , 319 p. (ISBN 2-87772-187-6). Avec la participation de Corinne Debaine-Francfort : La néolithisation de la Chine : Où, quand, comment? p. 171-187

Jean Guilaine (dir.), Premiers paysans dans le monde : naissances des agricultures : Séminaire du Collège de France, Paris, Errance, , 319 p. (ISBN 2-87772-187-6). Avec la participation de Corinne Debaine-Francfort : La néolithisation de la Chine : Où, quand, comment? p. 171-187 Olivier Aurenche (dir.) et Jacques Cauvin, Néolithisations : Proche et Moyen Orient, Méditerranée orientale, Nord de l'Afrique, Europe méridionale, Chine, Amérique du Sud : Séminaire organisé à la Maison de l'Orient de 1984 à 1989, Oxford (England), B.A.R., , 332 p. (ISBN 0-86054-657-8). Avec la participation de Corinne Debaine-Francfort : Les grandes étapes de la néolithisation en Chine, de ca. 9000 à 2000 av J.-C. p. 171-187

Olivier Aurenche (dir.) et Jacques Cauvin, Néolithisations : Proche et Moyen Orient, Méditerranée orientale, Nord de l'Afrique, Europe méridionale, Chine, Amérique du Sud : Séminaire organisé à la Maison de l'Orient de 1984 à 1989, Oxford (England), B.A.R., , 332 p. (ISBN 0-86054-657-8). Avec la participation de Corinne Debaine-Francfort : Les grandes étapes de la néolithisation en Chine, de ca. 9000 à 2000 av J.-C. p. 171-187- (en) Li Feng, Early China : A Social and Cultural History, Cambridge et New York, Cambridge University Press, , 367 p. (ISBN 978-0-521-89552-1, lire en ligne) 24 cm , noir et blanc.

(en) Li Liu, The Chinese Neolithic : Trajectories to Early States, Cambridge et New York, Cambridge University Press, , 498 p. (ISBN 978-0-521-64432-7) 24 cm , noir et blanc. Madame Li Liu est professeur d'archéologie chinoise à l'Université Stanford, Californie. (Stanford Daily 22/01/2014 : Sa recherche l'a amenée aux origines de l'agriculture chinoise, il y a -12000 ans).

(en) Li Liu, The Chinese Neolithic : Trajectories to Early States, Cambridge et New York, Cambridge University Press, , 498 p. (ISBN 978-0-521-64432-7) 24 cm , noir et blanc. Madame Li Liu est professeur d'archéologie chinoise à l'Université Stanford, Californie. (Stanford Daily 22/01/2014 : Sa recherche l'a amenée aux origines de l'agriculture chinoise, il y a -12000 ans). (en) Li Liu et Xingcan Chen, The Archaeology of China : From the Late Paleolithic to the Early Bronze Age, Cambridge et New York, Cambridge University Press, , 330 p. (ISBN 978-0-521-81184-2) 24 cm , noir et blanc.

(en) Li Liu et Xingcan Chen, The Archaeology of China : From the Late Paleolithic to the Early Bronze Age, Cambridge et New York, Cambridge University Press, , 330 p. (ISBN 978-0-521-81184-2) 24 cm , noir et blanc. Jean-Luc Piel-Desruisseaux, Outils préhistoriques : du galet taillé au bistouri d'obsidienne, Paris, Dunod, , 320 p. (ISBN 978-2-10-058826-8) première édition 2004 (ISBN 2-10-048486-9), édition 2007 (ISBN 978-2-10-051076-4) (nouvelle présentation).

Jean-Luc Piel-Desruisseaux, Outils préhistoriques : du galet taillé au bistouri d'obsidienne, Paris, Dunod, , 320 p. (ISBN 978-2-10-058826-8) première édition 2004 (ISBN 2-10-048486-9), édition 2007 (ISBN 978-2-10-051076-4) (nouvelle présentation). (en) Anne P. Underhill (dir.), A companion to Chinese archaeology, Chichester, West Sussex ; Malden (Mass.), Wiley-Blackwell, , 640 p. (ISBN 978-1-4443-3529-3) 26 cm , noir et blanc.

(en) Anne P. Underhill (dir.), A companion to Chinese archaeology, Chichester, West Sussex ; Malden (Mass.), Wiley-Blackwell, , 640 p. (ISBN 978-1-4443-3529-3) 26 cm , noir et blanc. (en) Li Zhiyan, Virginia L. Bower, and He Li (dir.), Chinese Ceramics : From the Paleolithic Period to the Qing Dynasty, Cambridge et New York, Yale University and Foreign Langage Press, , 687 p. (ISBN 978-0-300-11278-8) 31 cm .

(en) Li Zhiyan, Virginia L. Bower, and He Li (dir.), Chinese Ceramics : From the Paleolithic Period to the Qing Dynasty, Cambridge et New York, Yale University and Foreign Langage Press, , 687 p. (ISBN 978-0-300-11278-8) 31 cm .