VIe millénaire av. J.-C.

Le VIe millénaire av. J.-C. a débuté le 1er janvier 6000 av. J.-C. et s’est achevé le 31 décembre 5001 av. J.-C. dans le calendrier julien proleptique.

../.. | VIIe millénaire av. J.-C. | VIe millénaire av. J.-C. | Ve millénaire av. J.-C. | ../..

Évènements

- 6050-3050 av. J.-C. : altithermal, ou optimum climatique holocène. Climat aride en Amérique du Nord mais plus humide en Europe avec des températures moyennes de 1° supérieures aux actuelles[1].

- 5509 av. J.-C. : année de la création du monde selon le version des Septante de la Bible, origine du calendrier byzantin.

Afrique

- 6000/5500-2000 av. J.-C. : nouvelle phase humide à l’Holocène moyen en Afrique occidentale. Le lac Tchad est à sa plus grande extension entre 6500 et 4300 av. J.-C.[2].

- 5800–4500 av. J.-C. : premières traces d'élevage bovin au Niger à Adrar Bous dans le Ténéré et à Arlit près de l'Aïr vers 5400 av. J.-C. La culture ténéréenne se développe dans l'Aïr et le Ténéré de 5700– à 3350–[3].

- 5650 av. J.-C. : l’élevage de la chèvre est attesté sur le site de Haua Fteah, en Libye[4]. Des moutons et des chèvres ont été trouvés en grand nombre à partir de 5906-4910 av. J.-C. à Capelétti dans le nord-est algérien (culture capsienne) dans une grotte à 1540 mètres d’altitude occupée pendant l’estive et associée à un système de transhumance[5]. Des moutons à El Khril, près de Tanger, ont été découverts associés à de la céramique cardiale[6] (nord du Maroc, v. 5500 av. J.-C.).

- 5500-4950 av. J.-C. : premières traces de bœuf domestique à Bouh Behl en Algérie, au sud de la sebkha d'Ouargla[3].

- 5500-4250 av. J.-C. : néolithique final en Haute-Égypte (Nabta Playa). Maximum de l’aridité de l’Holocène moyen. Poterie à lèvre noire réduite originaire de la vallée du Nil. Importantes constructions mégalithiques : alignements de menhirs, cercle de pierres, monolithes enterrés, sépultures de bovidés sous tumulus, etc.[7].

- 5500 av. J.-C. : néolithique du Fayoum en Égypte. Une période semi-aride entre 6000 et 4500 av. J.-C. transforme les steppes en désert et rend habitable la vallée du Nil[8]. Les chasseurs des steppes descendent vers le fleuve, se fixent sur les terres cultivables et s’unissent aux pasteurs et aux pêcheurs. Agriculture (blé, orge, lin), élevage, sédentarisation. Premiers villages au Fayoum et en Haute-Égypte : huttes rondes aux murs de terre argileuse mêlée de morceaux de calcaires et revêtus de roseaux ou de paille. Poterie de grès, pierre polie. Sépultures : corps inhumés en position fœtale, offrandes (céréales, œufs d’autruches, poissons, perles, plumes, fleurs). Les fosses sont recouvertes de pierres calcaires formant un léger tertre. Petits objets de cuivre martelé et poteries découvertes à Badari, en Haute-Égypte. Dans la nécropole du village, à côté des restes humains, reposent des chacals, des gazelles, des taureaux et des béliers enveloppés dans des étoffes ou des nattes, témoignage d’un culte d’animaux sacrés[9].

- 5400–5000 av. J.-C. : en Égypte, les premiers habitats structurés repérables apparaissent en bordure du delta et de la vallée du Nil dans la dernière partie du VIe et au début du Ve millénaire. Le plus ancien site-témoin d’une réelle sédentarisation est Mérimdé Beni Salamé (5400, ), au sud-ouest du delta[8].

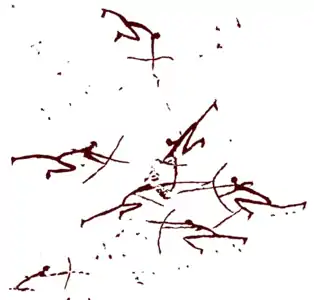

Peinture rupestre des montagnes du Tassili n'Ajjer, période bovidienne.

- 5210-4720 av. J.-C. : présence de bétail pleinement domestique attestée dans l’abri de Wa-n-Muhjâj dans l’Akukas, au Sahara[10]. Début de la civilisation néolithique de pasteurs de Bovidés dans le Tibesti et l’Ennedi (Tchad) et de pêcheurs au sud du Tibesti (harpons en os de l' Azawad). Les pasteurs seraient venus de l’est. Ils avancent en suivant les grands lacs, puis les zones alors humides du lac Tchad et de la boucle du Niger. Début probable de la représentation de bétail domestique sur les fresques rupestres du Sahara (école du « bovidien ancien »). L’agriculture apparaît à une date indéterminée : le mil à l'ouest du lac Tchad, le sorgho plus à l’est. Elle se généralise après 2000 av. J.-C.[11].

Amérique

- 6000-2000 av. J.-C. : les progrès du chêne et du pin au détriment des autres conifères au Minnesota indiquent un climat plus chaud de 1 à 2 °C et un peu plus sec qu’au cours du présent millénaire (altithermal ou hypsithermal)[12]. Les glaciers d’Alaska sont plus petits qu’actuellement entre 7100 et 2200 av. J.-C.[13].

- 6000-4000 av. J.-C. : restes de nourriture animale et végétale retrouvée dans les abris sous roche du Brésil et du Venezuela. Importants amas coquilliers découvert sur l’Amazone et l’Orénoque, ainsi que sur la côte guyanaise[14].

Réplique de peintures rupestres de la Sierra de San Francisco au Musée National d'Anthropologie.

- Vers 5500 av. J.-C. :

- tumulus de L'Anse Amour, appartenant à la culture archaïque maritime, est le plus vieux monument funéraire d'Amérique du Nord[15]. Premiers signes de présence humaine sur l’île de Terre-Neuve et au Labrador. Des têtes de harpons en os de caribou datées 7530 ± 140 avant le présent attestent de la chasse aux cétacés[16].

- peintures rupestres de la cueva San Borjita en Basse Californie au Mexique (Baja California), datées de 7 500 ans avant le présent[17]. De nombreuses peintures rupestres au style original y ont été mises au jour à partir des années 1950, témoignant d’une culture organisée, pratiquant peut-être l’agriculture et l’élevage, vivant dans des villages et maîtrisant l’art de la fresque (« El Gran Mural », la culture de la grande peinture murale).

- Vers 5500-5000 av. J.-C. : présence de céramique dans les sites de Pedra Pintada et de Taperinha près de Santarém au Brésil[18]. Ce sont des bols et des jarres utilisés par des sociétés semi-nomades pour la cuissons et la consommation des coquillages et des poissons récoltés le long des cours d'eau[19].

- Vers 5470 av. J.-C. : l'élevage du cobaye (cuy) dans des clapiers ou des enclos est attesté dans la région d'Ayacucho dans les Andes centrales (grotte de Puente)[20].

- 5200-3400 ans av. J.-C. : complexe culturel précéramique Coxcatlan de la vallée de Tehuacán, au Mexique. Chasse et cueillette. Au cours des siècles, une part croissante de l’alimentation provient de plantes cultivées : maïs, courge, piment, haricot, amarante[21].

Asie et Pacifique

- 6000 av. J.-C. : début du développement de l'agriculture dans la vallée du Fleuve Jaune, dans la plaine centrale en Chine septentrionale. Le riz, le millet, les choux sont cultivés, les chiens et les porcs sont élevés pour la nourriture, les jujubes, les prunes et les noisettes sont cueillies, les maisons ont des murs de torchis, des toits, des foyers et des silos creusés pour le stockage des grains (site de Banpo)[22].

Chasse à la baleine sur les gravures de Bangudae.

- 6000-1300 av. J.-C. : période de la céramique Chulmun en Corée[23]. La pêche abondante suffit à sédentariser une population sans nécessité de développer l'agriculture. Le complément est fourni par les activités traditionnelles de chasse et de cueillette. La céramique apparaît à cette époque. Les pétroglyphes du site d’art rupestre de Bangudae, dans la région d’Ulsan, en Corée du sud, datés de 6000 à 1000 ans av. J.-C., constitue la plus ancienne représentation de chasse à la baleine connue[24].

- Vers 6000-4000 av. J.-C. :

- culture néolithique acéramique de Hissar sur les piémonts du Tadjikistan méridional (sites de Tutkaul, de Saj-Sajëd et de Kangurttut) ; elle poursuit les traditions lithiques des chasseurs-cueilleurs mésolithiques, mais commence à pratiquer l’élevage (ovins, caprins, bovins) et probablement une agriculture sèche (broyeurs et meules). L’habitat est organisé autour de grandes structures circulaires pavées de galets fracturés ou brûlés et de fosses de dépotoirs ou de stockage[25].

- culture d’Atbasar dans le nord et le centre du Kazakhstan, dominée par la prédation des chevaux sauvages (equus ferus), pratique qui évolue vers une économie pastorale incluant des bovins, des moutons et des chèvres ; les cultures chalcolithiques de Botaï et de Tersek lui succèdent à partir de [26]

- 5500-2400 av. J.-C. : culture de Kel'teminar (en)[27] ; des chasseurs-cueilleurs occupent le désert du Kyzylkoum, alors arrosé, en Ouzbékistan ; ils habitent des huttes, vivent de pêche et de chasse (chameaux, hémiones, gazelles) et connaissent la poterie. L'aridification progressive de la région les conduits a se sédentariser et élever des bovins[28].

- 5500-4800 av. J.-C. : période néolithique céramique de Mehrgarh II au Pakistan[29]. Les communautés de la plaine de Kachi au Baloutchistan prospèrent. les villages sont construits de briques crues, les artisans fabriquent des microlithes, des haches polies, des meules et des outils en os. Les premiers signes de développement de la céramique remontent au début du millénaire. Il s’agit d’abord de récipients produits en faible quantités, dans une argile mêlée de paille, façonnés à l’aide de paniers servant d’armature. Cette poterie remplace les paniers enduits de bitumes dont on a retrouvé de nombreuses traces dans les tombes. L’économie agricole se développe. La partie centrale se couvre de bâtiments-silo en brique crue, divisés en caissons ou en compartiments symétriques. Certains ont été conservés sur plus de trois mètres de hauteur. Les installations domestiques et artisanales occupent de vastes espaces ouverts autour des silos et ne s’organisent pas encore en unité d’habitation familiale, ce qui suggère une organisation sociale collective. Apparition des premières figurines en argile crue de taureaux portant une bosse sur le dos, associées à des statuettes féminines stylisées présentes dès le début du néolithique de Mehrgarh. Des routes commerciales existent avec les territoires de l'Iran actuel et du Badakhshan au Nord-Est de l’Afghanistan actuel, d’où sont importés des lapis-lazuli, des coquillages marins et des turquoises.

- 5300-4300 av. J.-C. : culture néolithique de Beixin dans le cours inférieur du fleuve Jaune en Chine[30].

- Vers 5200–4500 av. J.-C. : culture néolithique de Zhaobaogou au nord-est de la Chine[31].

Proche-Orient

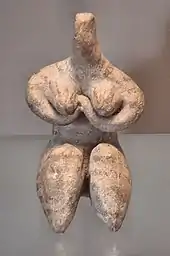

Figure féminine stylisé de Samarra, VIe millénaire av. J.-C.

La « Dame aux fauves » statuette de terre cuite, 20 cm, vers 6000-, Çatal Höyük (musée des civilisations anatoliennes, Ankara).

- Vers 6000 av. J.-C. :

- premier système d’irrigation connu à Choga Mami (Irak), site de la culture de Samarra[32].

- découverte de jarres contenant vraisemblablement du vin sur le site de Shulaveris-Gora, dans les collines au sud de Tbilissi en Géorgie, appartenant à la culture de Shulaveri-Shomu[33].

- 6000-5200 av. J.-C. : culture de Sialk I au sud de Téhéran[34] : chasse, agriculture, élevage, artisanat, céramique peinte.

- 5800-5400 av. J.-C. : néolithique moyen (période VII)[8].

- Obeid 2 ou culture d’Hajji Mohammed en Mésopotamie méridionale[8]. La céramique s’enrichit de formes nouvelles (jarres plus grandes, vases-tortue). Les formes matérielles de cette culture se répandent dans trois directions : le long des rives du golfe jusqu’au Qatar, dans le Khouzistan voisin et vers le nord dans le Hamrin (région de Mandali) et à Tépé Gawa où l’on voit dans les niveaux anciens des particularités d’El-Obeïd se mélanger à celles de Tell Halaf ou de Samarra. Culture de céréales et légumineuses. Élevage de moutons, chèvres, ânes, porcs, bovins et chiens. La poterie est importée ou copiée de l’Anatolie orientale à la Méditerranée, jusqu’en Iran occidental et en Transcaucasie[8].

- Halaf récent : la civilisation paysanne de Tell Halaf en Syrie du Nord (périodes 5 à 8), s’étend d’Alep à la future Assyrie. Cette culture n’est pas originaire de Mésopotamie (sûrement liée avec l’Anatolie) et se distingue par la qualité de sa céramique et une grande importance de l’obsidienne dans l’outillage. Rues pavées, maisons rectangulaires ou rondes (tholoi), souvent de petite taille. Amulettes de terre cuites (têtes de taureau, doubles haches), figurines de femmes assises ou de colombes. Très belle céramique vitrifiée, aux parois fines, aux formes variés et aux motifs rouges, puis polychromes (noir, rouge, blanc) : triangles, carrés, damiers, croix, festons, cercles, fleurs, oiseaux, gazelles couchées, guépards. Usage funéraire de crânes conservés dans des vases aux côtés de l’inhumation classique. Apparition de la métallurgie du cuivre et du plomb[8]. Civilisation paysanne à Tell Arpachiyah, près de Mossoul (province de Ninive, Irak) pendant les époques d’Halaf et d’Obeïd.

- Susiana archaïque III dans le Zagros[8].

- 5400-5000 av. J.-C. : des jarres, découvertes sur le site de Hajji Firuz Tepe, au nord-ouest des monts Zagros, en Iran, contenaient un mélange d'acide tartrique et de résine de térébinthe. Ce serait le vin et le procédé de vinification les plus anciennement attestés[35].

- 5400-5000 av. J.-C. : néolithique récent (période VIII)[8].

- La civilisation d’El Obeid (près de Ur) se répand de là jusqu’à la Haute Mésopotamie et la Méditerranée (Ras Shamra) de 5600 à El Obeid : pêche, élevage (bovidés). Commerce avec le nord de la Mésopotamie (obsidienne, or, bois et pierre contre les surplus de céréales, de laine et de peaux) et l’Inde (amazonite). Systèmes complexes de drainage et d’assainissement des sols marécageux de basse Mésopotamie[8].

- Susiana moyen dans le Zagros[8].

- 5400-3500 av. J.-C. : chalcolithique en Anatolie. Des agglomérations apparaissent dans la vallée du Méandre (Beycesultan) et sur les rives du Bosphore. Le plateau central anatolien commence à se peupler. En Cilicie, la céramique brune et noire, faite à la main, est en partie remplacée par des céramiques peintes inspirées des poteries de Halaf et d’El Obeid[36].

- 5200-4600 av. J.-C. : transition vers le chalcolithique en Iran. Apparition de la métallurgie sur le niveau II du site de Sialk près de Kashan[37].

Europe

Expansion néolithique en Europe

La colonisation néolithique de l’Europe s’opère progressivement d’est en ouest entre 6500 et , par deux routes : par les Balkans, le bassin du Danube et l’Europe tempérée, de la mer Noire à l’Atlantique (culture rubanée) ; par les rives de la Méditerranée, également jusqu’à l’Atlantique, par la péninsule Ibérique et la vallée de la Garonne (complexe impresso-cardial)[28].

- Vers 6000 av. J.-C. : à la suite de l'engloutissement du Doggerland, la Grande-Bretagne devient une île. La mer du Nord sépare celle-ci de l'Europe continentale[38].

.jpg.webp)

Jarre retrouvée à Sesklo, daté vers 5300 av. J.-C.

- 6000-5500 av. J.-C. : néolithique moyen dans la péninsule balkanique, représenté par le site de Sesklo en Thessalie. Le village est constitué de maisons rectangulaires en briques crues de deux pièces à piliers centraux et mur en pisés à base de pierre, groupés sur une acropole autour d’un bâtiment principal en « mégaron ». Culture du blé et de l'orge, élevage de moutons et de chèvres, présence de bétail, de porcs et de chiens. La céramique se diversifie (écuelles, bouteilles, cylindres) et la facture s'améliore (anses). Les décors peints en rouge sur fond blanc (zigzags, flammes, chevrons) rappellent les céramiques anatoliennes contemporaines (Hacilar (en)). Présence de figurines féminines assises, de statuettes masculines et des représentations de maisons en terre cuite[39].

- 6000-5000 av. J.-C. : culture de Starčevo, du nom d'un site archéologique de Serbie près de Belgrade, première culture néolithique véritable en Europe centrale, associée avec celles de Körös-Criş en Hongrie et en Roumanie et de Karanovo en Bulgarie. Des maisons rectangulaires en bois, argile et plâtre sont installées en sur des « tells » dans un environnement humide et forestier. Élevage de la chèvre, du mouton, des bœufs et des porcs. Culture de l’engrain et du millet. Chasse et pêche. Céramique peinte blanc sur rouge, puis foncé sur clair, de motifs linéaires, spirale, hachures, parfois incisée ou décorée à la barbotine (coupes hémisphériques à pied cylindrique, vases cylindriques). Lames de faucilles, grattoirs, herminettes et meules en pierre. Obsidienne de Mélos puis des Carpates, parures de spondyles de la mer Égée, cachet en relief, figurines féminines en terre cuite, vases anthopomorphes[39].

- 6000-5600 av. J.-C. : la culture de la céramique imprimée (décors des poteries constitués de motifs imprimés), originaire du Levant, est attesté sur le site néolithique de Sidari à Corfou vers 6000 av. J.-C., en Dalmatie (Crvena Stijena, l'Abri Rouge, au Monténégro), puis se développe sur la côte adriatique italienne (6000-5900 av. J.-C.) en Sicile et en Méditerranée occidentale (6000-), sur les côtes du sud de la France jusqu’à l’Espagne. Elle évolue vers des styles régionaux : culture de Guadone, vers 5800-5700 av. J.-C. et Lagnano da Piede dans les Pouilles, culture de Stentinello en Calabre et en Sicile, Cardial « franco-ibérique » vers 5500 av. J.-C.[40] - [41].

Sépulture de Téviec

- 6000-3900 av. J.-C. : nécropoles mésolithiques de Téviec (5500-4500 av. J.-C.) et de Hœdic (6000-3900 av. J.-C.), conservées avec des outils en silex (microlithes) et des objets en os et en bois de cervidés dans des amas coquilliers des îles du Morbihan. Les morbihannais du mésolithique sont plus graciles que les hommes du paléolithique, de plus faible stature (1,59 m pour les hommes, 1,51 pour les femmes)[42]. Certains squelettes de Téviec, datés entre 5600 et 5300 av. J.-C., porteraient des traces de mort violente.

- 6000-4000 av. J.-C. : néolithique ancien en Sardaigne. Sites de Su Carroppu dans le Sud, Filiestru, grotte verte d’Alghero dans le Nord. Céramique cardiale et outillage lithique en silex et en obsidienne[43]. En Corse le début du néolithique ancien est à situer vers 5900-5800 av. J.-C.[44]. Basi, dans la vallée du Taravo livre une abondante céramique cardiale datée de La nourriture carnée est issue presque exclusivement de l’élevage[6].

- Vers 6000-5000 av. J.-C. : scènes de guerre représentées dans les peintures du Levant espagnol[45], peintures rupestres néolithiques retrouvées dans 758 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, dans les montagnes, non loin de côte méditerranéenne, datées du mésolithique au chalcolithique (10 000 à 3500 av. J.-C.). Ces représentations figuratives de petite taille montrent des scènes de chasse, de guerre ou de la vie quotidienne[46].

Pirogue mésolithique de Noyen-sur-Seine.

- Vers 5960 av. J.-C. : pirogue mésolithique de Noyen-sur-Seine, monoxyle fabriqué dans un tronc de pin long de 4,05 mètres et large de 55 centimètres, daté au radiocarbone de 7 960 ± 100 ans avant le présent. Le site de tourbières a révélé une importante série de vanneries, dont des nasses de pêche[47].

- Vers 5840 av. J.-C. (vers 8100 ± 250 avant le présent[48]) : un tsunami généré par un glissement de terrain sous-marin massif, le deuxième glissement de Storegga, sur le talus continental à l'ouest de la Norvège ravage les côtes écossaises (destruction de l'établissement mésolithique d'Inverness) et achève de submerger le Doggerland[38].

- 5800-5700 av. J.-C. : apogée de la transgression flandrienne en mer du Nord (niveau de la mer à + 7 mètres)[49]. La première transgression marine dunkerquienne conduit à l'occupation de la plaine flamande par les eaux. Elle est suivie au Ier siècle par une régression marine[50].

- 5800-2000 av. J.-C. : occupation néolithique de l'abri Pendimoun à Castellar, dans les Alpes-Maritimes. Des tessons de céramiques imprimées sont datées de 5800-5600 av. J.-C., associés à des ossements de faune domestique et chassée, de coquillages marins, de glands carbonisés, de céréales cultivées et transformées (blé amidonnier et orge). L'occupation se poursuit de façon plus ponctuelle au Cardial vers 5600-5200/5000 av. J.-C., puis pendant la phase formative de la culture des Vases à Bouche carrée entre 5200 et [51]. Les fouilles ont révélé quatre sépultures d'adultes en position fléchie. L'une d'entre elles porte la trace d'un des cas les plus anciens de trépanation parfaitement cicatrisée. Un autre squelette présente sur le crâne un orifice créé par un impact violent, cause vraisemblable du décès[52].

- Vers 5700-5600 av. J.-C. : les sites de Pont de Roque-Haute et de Peiro-Signado à Portiragnes, une des plus anciennes implantations néolithiques du Sud de la France, livrent des céramiques imprimées et des obsidiennes provenant de Palmarola et de Sardaigne[53].

- 5700-4200 av. J.-C. : culture Dniepr-Donets, mésolithique de la steppe pontique, au nord de la mer Noire et de la mer d'Azov[27].

- Vers 5600 av. J.-C. : la mer du Nord rejoint la Baltique[49].

- 5500-4500 av. J.-C. : néolithique récent dans la péninsule balkanique, représenté par le site de Dimíni en Thessalie. Le village est installé sur une acropole fortifiée autour d'un mégaron. Les soubassements des habitations sont en pierre et les murs en briques crues. Le commerce se développe et l'agriculture devient plus intensive et structurée. La céramique à décor noir sur fond rouge comprend des vases-support et des bouteilles carénées. Une poterie monochrome évoque celle de Vinča, en Serbie. Présence de figurines féminines assises portant un enfant[39].

Céramique linéaire, vers

- 5500-4900 av. J.-C. : la civilisation néolithique dite de la « céramique linéaire ou rubanée » née en Hongrie et en Slovaquie se propage en quelques siècles en suivant le cours du Danube de la mer Noire à l’est à l’Atlantique à l’ouest (), des Alpes au sud à la Baltique au nord[54]. Les peuples du rubané s’installent exclusivement sur les lœss (limons éoliens très fertiles déposés par les vents lors de la dernière glaciation). Ils occupent des villages constitués de longues maisons qui servent d’habitation, d’étable et de greniers. Agriculture sur brûlis des céréales (engrain, amidonnier, orge) et des légumes (lentilles et pois). Élevage porcin et du gros bétail. Les hommes de cette civilisation côtoient les derniers chasseurs du Mésolithique[39].

- Vers 5500-4000 av. J.-C. : cultures Nøstvet et Lihult, cultures du mésolithique tardif à l’est de la Norvège et l’ouest de la Suède[55].

- Vers 5500-3300 av. J.-C. : phase camunienne des gravures rupestres du Val Camonica, dans la province de Brescia, dans le Nord de l'Italie (périodes I et II). Le style des pétroglyphes change radicalement avec l’arrivée d’une population néolithique d’agriculteur et d’éleveurs. Les sujets principaux des représentations ne sont plus les animaux sauvages des chasseurs du mésolithiques, mais des représentations humaines stylisées, des animaux domestiques (chiens, bœufs et chèvres), des charrues dans les dernières phases de la période II[56].

- 5500-5200 av. J.-C. : production de bracelets en pierre (calcaire dur et marbre) du cardial moyen dans le Sud de la France (Courthézon, Fontbrégoua à Salernes)[57].

- Vers 5400-5300 av. J.-C. : première exploitation des mines de cuivre de Rudna Glava en Serbie (culture de Vinča), où des puits de plus de 20 mètres suivent les filons de malachite (fin vers 4700-)[58].

- Vers 5400-5200 av. J.-C. : colonisation de l'archipel de Malte par des agriculteurs de la culture de Stentinello, en Sicile. Phase de Għar Dalam (5200-4500 av. J.-C.)[59]. Culture des céréales, élevage de bovins, chèvres, moutons et porc. Habitat dans des grottes (Għar Dalam) ou des maisons de pierre (gros mur et reste d'une cabane ovale à Skorba). Silex importé de Sicile, obsidienne de Pantelleria ou de Lipari. Poterie retrouvée très fragmentée, ornée de figures géométriques (bandes horizontales, chevrons, zigzags, guirlandes), anses de vases surmontées de têtes de bovins[60].

- 5350-3150 av. J.-C. : concheiros de Muge ; amas coquilliers mésolithiques au Portugal, datés entre 7350 et 5150 avant le présent. Le site livre une industrie microlithique, des galets de quartzite, des meules, pointes en os et haches de bois de cerf, et 230 sépultures individuelles[61].

Céramique de Vinča.

Une des tablettes de Tărtăria, datée de 5500-5300 av. J.-C. et associée à la culture de Vinča, découverte en 1961.

- 5300-4000 av. J.-C. : civilisation néolithique de Vinča du nom d'un site archéologique de Serbie, hériter de la culture de Starčevo, dans l'ouest et le nord des Balkans. Les villages sont construits sur des « tells » formés par les occupations successives, dominant des terres fertilles. Les maisons sont quadrangulaires en argile, torchis et enduit mural. Les différences sociales sont plus accusées, d'après les tailles variées des maisons dont certaines sont nanties d'un porche. L'agriculture domine (blé, pois, lentilles). L'élevage est centré sur les bovidés, la pêche est importante alors que la chasse est devenue secondaire. La céramique, de teinte lustrée noire, à fonds plats, avec pieds ou sur trépied à décor incisé (chevrons, damiers, spirales, méandres, cannelures, zigzags), rappelle les productions anatoliennes de Can Hasan, près de Konya. L’art fournit de très belles statuettes féminines en céramiques. La découverte des tablettes d'argile cuite de Tărtăria, en Roumanie, gravées de signes, suggère l'existence d'une proto-écriture. Les sépultures sont aménagées en fosses collectives. Les morts sont enterrés en position fœtale. Nombreux objets de parures (coquillages, amulettes, perles en faïence importées). Un culte institué apparait : autels, bucranes, statuettes de divinités du temple de Parta, en Roumanie[39].

- 5300-4950 av. J.-C. : le site archéologique d’Herxheim, dans le sud de la Rhénanie-Palatinat, en Allemagne, appartenant à la culture rubanée, livre les traces de pratiques rituelles cannibales. Dans les fosses entourant le village sont enterrés les fragments osseux humains portant des traces de découpe et de fracturation des os (environ 400 à 450 individus), des ossements d’animaux, des poteries, des outils d'os ou de pierre et de rares objets de parures. Un millier de personnes de tous âges et pour certaines venant de régions éloignées de plusieurs centaines de kilomètres auraient été inhumées sur le site en moins d’un demi-siècle à la suite de rituels codifiés. Il pourrait s’agir de raids guerriers qui auraient ramené des prisonniers pour les exécuter et les consommer, ou de personnes se rendant volontairement à Herxheim pour participer à ces cérémonies, y compris à leurs dépens[62].

Pot en argile de la culture d'Ertebølle.

- 5300-3950 av. J.-C. : civilisation d’Ertebøle sur les côtes danoises, en Suède et dans le nord de l'Allemagne[63]. Le grand gibier a été décimé. L’homme se nourrit de baies sauvages, de pêche et de coquillages (kokkenmodding : débris de cuisine) et produit des céramiques. Elle fait partie du mésolithique tardif, comme la culture de Swifterbant (en) aux Pays-Bas, la culture de Zedmar dans le Nord-Est de la Pologne, la culture de Narva dans les Pays baltes, qui se développent entre 5300 et alors que progressent les agriculteurs éleveurs du rubané[64].

- 5250-4550 av. J.-C. : culture de Hamangia sur la côte ouest de la mer Noire[65].

- Vers 5100 av. J.-C. : un puits est construit par des peuples de la culture rubanée avec d’énormes plaques de bois, à Erkelenz-Kückhoven (de) dans le nord-ouest de l’Allemagne[66].

Notes et références

- Murielle Meurisse-Fort, Enregistrement haute résolution des massifs dunaires : Manche, mer du Nord et Atlantique : le rôle des tempêtes, Paris, Éditions Publibook, , 306 p. (ISBN 978-2-7483-4584-1, présentation en ligne)

- Sylvain Ozainne, Un néolithique ouest-africain : cadre chrono-culturel, économique et environnemental de l'Holocène récent en pays dogon (Mali), Francfort-sur-le-Main, Africa Magna Verlag, , 259 p. (ISBN 978-3-937248-33-2, présentation en ligne)

- Annabelle Gallin, Les styles céramiques de Kobadi : analyse comparative et implications chronoculturelles au néolithique récent du Sahel malien, vol. 1, Francfort, Africa Magna Verlag, , 319 p. (ISBN 978-3-937248-24-0, présentation en ligne)

- John B. Thornes et John Wainwright, Environmental Issues in the Mediterranean : Processes and Perspectives from the Past and Present, Routledge, , 512 p. (ISBN 978-1-134-72985-2, présentation en ligne)

- C. Roubet, « Khanguet Si Mohamed Tahar (Aurès) site néolithique. Aux origines du pastoralisme berbère », Encyclopédie berbère, vol. 27, , p. 4205-4228 (présentation en ligne)

- Jean-Louis Vernet, Premières communautés paysannes en Méditerranée occidentale : Actes du Colloque international du CNRS (Montpellier, 26-29 avril 1983), CNRS Éditions, (ISBN 978-2-271-07866-7, présentation en ligne)

- Alain Gallay, « Sociétés et rites funéraires : le Nil moyen (Soudan) du Néolithique à l’Islamisation », Varia, no 12, , p. 43-80 (présentation en ligne)

- Jean-Claude Margueron, Le Proche-Orient et l'Égypte antiques, Hachette Éducation technique, , 416 p. (ISBN 978-2-01-140096-3, présentation en ligne)

- Nicolas Grimal, Histoire de l’Égypte ancienne, Fayard, , 602 p. (ISBN 978-2-213-64001-3, présentation en ligne)

- Jean-Loïc Le Quellec, Périodisation et chronologie des images rupestres du Sahara central, Préhistoires méditerranéennes, 2013 (4).

- Vers une gestion durable des plaines d'inondation sahéliennes, IUCN, (ISBN 978-2-8317-0494-4, présentation en ligne)

- The Wisconsin Archeologist, Wisconsin Archeological Society, (présentation en ligne)

- Meteorological and Geoastrophysical Abstracts, vol. 19, American Meteorological Society, (présentation en ligne)

- Harper Collins atlas of archaeology, Borders Press in association with Harper CollinsPublishers, (ISBN 978-0-7230-1005-0, présentation en ligne)

- Encyclopaedia Universalis, op. cit, p. 206.

- Serge Jaumain et Marc Maufort, Les masques de la diversité canadienne, Rodopi, , 275 p. (ISBN 978-90-5183-879-4, présentation en ligne)

- Michael Dear, Why Walls Won't Work : Repairing the US-Mexico Divide, Oxford University Press, , 270 p. (ISBN 978-0-19-989798-8, présentation en ligne)

- Précolombiens d’Amérique du Sud, Encyclopaedia Universalis, (ISBN 978-2-85229-758-6, présentation en ligne)

- Jean-Paul Demoule, Dominique Garcia, Alain Schnapp, op. cit, p. 172.

- Helaine Silverman et William Isbell, Handbook of South American Archaeology, Springer Science & Business Media, , 1192 p. (ISBN 978-0-387-75228-0, présentation en ligne)

- Guy Lasserre, « Du maïs sauvage au maïs cultivé : les découvertes de Tehuacan (Mexique) », Les Cahiers d'Outre-Mer, vol. 17, no 67, , p. 314-324 (présentation en ligne)

- Harper Collins atlas of archaeology, Borders Press in association with Harper Collins Publishers, (ISBN 978-0-7230-1005-0, présentation en ligne)

- (en) Brian M. Fagan et Chalrotte Beck, The Oxford Companion to Archeology, New York/Oxford, Oxford University Press, , 844 p. (ISBN 0-19-507618-4 et 9780195076189, présentation en ligne), « Ships and seafaring », p. 329.

- Caspar Henderson, The Book of Barely Imagined Beings : A 21st Century Bestiary, University of Chicago Press, , 448 p. (ISBN 978-0-226-04470-5, présentation en ligne)

- Jean-Paul Demoule, Dominique Garcia, Alain Schnapp, op. cit, p. 198.

- Umberto Albarella, Mauro Rizzetto, Hannah Russ, Kim Vickers, Sarah Viner-Daniels, The Oxford Handbook of Zooarchaeology, Oxford University Press, (ISBN 978-0-19-150999-5, présentation en ligne)

- (en) Christoph Baumer, The History of Central Asia : The Age of the Steppe Warriors, vol. 1, Londres, I.B.Tauris, , 372 p. (ISBN 978-1-78076-060-5, présentation en ligne)

- Jean-Paul Demoule, Dominique Garcia, Alain Schnapp, Une histoire des civilisations : comment l'archéologie bouleverse nos connaissances, Paris, Éditions La Découverte, , 601 p. (ISBN 978-2-7071-8878-6, présentation en ligne), p. 169

- Barbara A. West, Encyclopedia of the Peoples of Asia and Oceania, Infobase Publishing, , 1025 p. (ISBN 978-1-4381-1913-7, présentation en ligne)

- (en) Li Liu et Xingcan Chen, The archaeology of China : from the late paleolithic to the early bronze age, Cambridge, Cambridge University Press, (ISBN 978-0-521-64310-8, présentation en ligne)

- (en) Li Liu et Xingcan Chen, The archaeology of China : from the late paleolithic to the early bronze age, Cambridge, Cambridge University Press, (ISBN 978-0-521-64310-8, présentation en ligne)

- Brian M. Fagan et Chris Scarre, Ancient Civilizations, Routledge, , 536 p. (ISBN 978-1-317-29607-2, présentation en ligne)

- Patrick E. McGovern, Ancient Wine : The Search for the Origins of Viniculture, Princeton University Press, , 392 p. (ISBN 978-1-4008-4953-6, présentation en ligne)

- Roger Matthews et Hassan Fazeli Nashli, The Neolithisation of Iran, Oxbow Books, , 272 p. (ISBN 978-1-78297-193-1, présentation en ligne)

- Claire Arnold, Écologie de la vigne sauvage, Vitis vinifera L. ssp. sylvestris (Gmelin) Hegi, dans les forêts alluviales et colluviales d'Europe, vdf Hochschulverlag AG, , 289 p. (ISBN 978-3-7281-2890-4, présentation en ligne)

- Georges Roux, La Mésopotamie, Seuil, , 600 p. (ISBN 978-2-02-008632-5, présentation en ligne)

- Paul Sillitoe, Sustainable Development : An Appraisal from the Gulf Region, Berghahn Books, (ISBN 978-1-78238-372-7, présentation en ligne)

- Timothy Darvill, Prehistoric Britain, Routledge, , 416 p. (ISBN 978-1-136-97303-1, présentation en ligne)

- Marcel Otte, La protohistoire, Bruxelles/Paris, De Boeck Supérieur, , 382 p. (ISBN 978-2-8041-5923-8, présentation en ligne)

- Jean Guilaine, Les Chemins de la Protohistoire : Quand l'Occident s'éveillait (7000-2000 avant notre ère), Odile Jacob, , 256 p. (ISBN 978-2-7381-3963-4, présentation en ligne)

- Corinne Julien, Histoire de l'humanité, vol. 1, UNESCO, , 1658 p. (ISBN 978-92-3-202810-5, présentation en ligne)

- Jean-Pierre Mohen, Pierres vives de la préhistoire : Dolmens et menhirs, Paris, Odile Jacob, , 288 p. (ISBN 978-2-7381-2307-7 et 2-7381-2307-4, présentation en ligne), p. 154.

- Jeannine Léon Leurquin, Atlas préhistorique et protohistorique de la Sardaigne, vol. 5, L'Harmattan, (ISBN 978-2-7384-5524-6, présentation en ligne)

- André D'Anna, Henri Marchesi, Pascal Tramoni, Christophe Gilabert, Frédéric Demouche, « Renaghju (Sartène, Corse-du-Sud), un habitat de plein-air néolithique ancien en Corse », Bulletin de la Société préhistorique française, vol. 98, no 3, , p. 431-444 (présentation en ligne)

- Jean-Pierre Mohen, Les Rites de l'au-delà, Odile Jacob, , 329 p. (ISBN 978-2-7381-0324-6, présentation en ligne)

- « Art rupestre du bassin méditerranéen de la péninsule Ibérique », sur UNESCO

- Fédération des sociétés historiques et archéologiques de Paris et de l'Île-de-France, vol. 45, Librairie C. Klincksieck, (présentation en ligne)

- Vasilios Lykousis, Dimitris Sakellariou et Jacques Locat, Submarine Mass Movements and Their Consequences : 3rd International Symposium, Springer Science & Business Media, , 424 p. (ISBN 978-1-4020-6512-5, présentation en ligne)

- Nicolas Cauwe, Pavel Dolukhanov, Pavel Kozlowzki, Paul-Louis Van Berg, Le Néolithique en Europe, Armand Colin, , 384 p. (ISBN 978-2-200-24241-1, présentation en ligne)

- Claude Gauvard, La France au Moyen Âge du Ve au XVe siècle, Presses universitaires de France, (ISBN 978-2-13-063136-1, présentation en ligne)

- Janet Battentier, Stéphanie Thiébault, Didier Binder, Isabelle Théry-Pariso, Alain Carré and Claire Delhon, « L’abri Pendimoun (Castellar, Alpes-maritimes) : nouvelles données sur l’évolution du couvert forestier et l’exploitation du milieu au néolithique (5 800-2 000 ans cal. BCE) », Quaternaire, vol. 26, no 4, (présentation en ligne)

- Xavier Delestre, Cent ans d'archéologie en Provence-Alpes-Côte d'Azur, Paris/Aix-en-Provence, Editions du patrimoine Centre des monuments nationaux, , 199 p. (ISBN 978-2-7449-0779-1, présentation en ligne)

- François Briois, Claire Manen, Bernard Gratuze, « Nouveaux résultats sur l’origine des obsidiennes de Peiro Signado à Portiragnes (Hérault) », Bulletin de la Société préhistorique française, vol. 106, no 4, , p. 809-811 (présentation en ligne, lire en ligne

)

) - Jean-Paul Demoule, Les dix millénaires oubliés qui ont fait l'Histoire, Fayard, , 320 p. (ISBN 978-2-213-67923-5, présentation en ligne)

- Theron Douglas Price, Ancient Scandinavia : An Archaeological History from the First Humans to the Vikings, Oxford University Press, , 560 p. (ISBN 978-0-19-023197-2, présentation en ligne)

- Emmanuel Anati, « The Way of Life Recorded in the Rock Art of Valcamonica », sur Underslös museum

- Christian Jeunesse, « Les anneaux-disques irréguliers du Sud de la plaine du Rhin supérieur et la question des bracelets en pierre du Néolithique danubien », Cahiers alsaciens d’archéologie d’art et d’histoire, Société pour la conservation des monuments historiques d’Alsace, vol. XXXVIII, , .5-34 (présentation en ligne)

- (en) William O'Brien, Prehistoric Copper Mining in Europe : 5500-500 BC, New York (N.Y.), Oxford University Press, , 345 p. (ISBN 978-0-19-960565-1, présentation en ligne)

- (en) Claudia Sagona, The Archaeology of Malta : from the Neolithic through the Roman period, New York, NY, Cambridge University Press, (ISBN 978-1-107-00669-0, présentation en ligne)

- Nicolas Cauwe, op. cit, p. 112.

- Barbara Ann Kipfer, Encyclopedic Dictionary of Archaeology, Springer Science & Business Media, , 708 p. (ISBN 978-1-4757-5133-8, présentation en ligne)

- Rose-Marie Arbogast, « Pratiques de cannibalisme à Herxheim au cours du Néolithique ancien », sur CNRS,

- Njord Kane, The Vikings : The Story of a People, Spangenhelm Publishing, , 284 p. (ISBN 978-1-943066-16-2, présentation en ligne)

- Jean-Paul Demoule, Dominique Garcia, Alain Schnapp, op. cit, p. 240.

- K. Alfons Knauth, Subha Chakraborty Dasgupta, Figures of Transcontinental Multilingualism, LIT Verlag Münster, , 314 p. (ISBN 978-3-643-90953-4, présentation en ligne)

- Ferran Antolín, Local, intensive and diverse? : Early farmers and plant economy in the North-East of the Iberian Peninsula (5500-2300 cal BC), Barkhuis, (ISBN 978-94-92444-31-8, présentation en ligne)

Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.