Tell Halaf

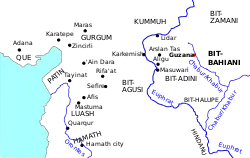

Tell Halaf (en arabe : تل حلف, tall ḥalaf), ou simplement Halaf, est un site archéologique du Néolithique et de l'Âge du fer qui se trouve en Syrie du Nord, dans le gouvernorat d'Hassaké. Actif entre le VIe et le IVe millénaire av. J.-C. (périodes 5 à 8), il a donné son nom à la culture de Halaf. Il connait ensuite une autre importante phase d'occupation à compter du Xe siècle av. J.-C., période durant laquelle la ville, appelée Guzana, est la capitale d'un royaume araméen, Bit-Bahiani, puis, après sa conquête, d'une province assyrienne.

| Tell Halaf تل حلف (ar) | ||

Le site archéologique de Tell Halaf | ||

| Localisation | ||

|---|---|---|

| Pays | ||

| Gouvernorat | Hassaké | |

| Coordonnées | 36° 49′ 36″ nord, 40° 02′ 23″ est | |

| Géolocalisation sur la carte : Syrie

| ||

| Histoire | ||

| Époque | Néolithique, Âge du fer | |

.jpg.webp)

Historique

En 1911 et 1912, l'archéologue allemand Max von Oppenheim met au jour à Tell Halaf les principales structures d'une cité araméenne du Xe siècle av. J.-C., comprenant deux palais, dont l'un est orné de statues et de reliefs en basalte, ainsi que des fortifications et des chambres funéraires contenant des sculptures et des offrandes[1].

Culture de Halaf

Il s'est développé à Tell Halaf et dans le Nord de la Syrie une société paysanne maitrisant la poterie à partir de , s’étendant d’Alep à la future Assyrie. Cette culture n’est apparemment pas originaire de Mésopotamie, mais plus probablement d’Anatolie.

La culture de Halaf progresse rapidement : elle succède à la culture de Hassuna en Assyrie, se répand en Anatolie méridionale, atteint les monts Zagros, la Mésopotamie méridionale (céramique dite d’Hajji Mohammed), la vallée de l’Euphrate à Baghouz, la Syrie du Nord-Ouest où elle atteint la Méditerranée. Cette expansion pourrait être liée au commerce de l’obsidienne. Une mobilité plus grande semble néanmoins caractériser les populations du Proche-Orient au VIIe millénaire av. J.-C., peut-être en rapport avec un nomadisme lié à l’essor d’un élevage transhumant. Il est aussi envisageable que des centres de production de céramique aient cherché à la diffuser en utilisant ces nomades.

Le site d’Arpachiyah, dans le Sinjar, en Irak (périodes 6, 7 et 9), fournit plus de renseignements sur les aspects matériels et l’évolution de cette culture, en particulier l’emploi fréquent, mais non systématique, d’un édifice circulaire vouté déjà observé dans la culture de Hassuna.

Céramique

La culture de Halaf se distingue par la qualité de sa céramique : des vases de forme carénée et à large col sont recouverts de motifs figuratifs (êtres humains ou animaux, bucranes, reptiles, scorpions, panthères, oiseaux) ou géométriques, peints en noir ou rouge, une organisation en métope étant fréquente. Aux phases moyennes et récentes de Halaf, l’évolution se fera dans le sens d’une polychromie poussée (rouge, brun et blanc sur fond clair) et d’un gout plus prononcé pour les motifs floraux et géométriques.

Notes et références

- Vincent Blanchard, "Tell Halaf - Histoire tumultueuse d'une collection", in Grande Galerie - Le Journal du Louvre, Printemps 2019, n° 47

Annexes

Bibliographie

- Abd el-Mesih Baghdo, Lutz Martin, Mirko Novák, Winfried Orthmann, Ausgrabungen auf dem Tell Halaf in Nordost-Syrien. Vorbericht über die erste und zweite Grabungskampagne, Harrasowitz, Wiesbaden 2009, (ISBN 978-3-447-06068-4)

- Winfried Orthmann, Die aramäisch-assyrische Stadt Guzana. Ein Rückblick auf die Ausgrabungen Max von Oppenheims in Tell Halaf, Schriften der Max Freiherr von Oppenheim-Stiftung. H. 15. Harrassowitz, Wiesbaden 2005, (ISBN 3-447-05106-X)

- U. Dubiel – L. Martin, Stier aus Aleppo in Berlin. Bildwerke vom Tell Halaf (Syrien) werden restauriert, Antike Welt 3/2004, 40-43.

- G. Teichmann und G. Völger (dir.), Faszination Orient. Max Freiherr von Oppenheim. Forscherm Sammler, Diplomat (Cologne, Max Freiherr von Oppenheim-Stiftung 2003).

- Nadja Cholidis, Lutz Martin, Kopf hoch! Mut hoch! und Humor hoch! Der Tell Halaf und sein Ausgräber Max Freiherr von Oppenheim, Éditeur Philipp von Zabern, 2002, (ISBN 3-8053-2853-2)

- Bob Becking, The fall of Samaria : an historical and archeological study, 64-69, Leiden 1992

- Gabriele Elsen, Mirko Novak, Der Tall Halāf und das Tall Halāf-Museum, in : Das Altertum 40 (1994) 115-126.

- Mirko Novak, Die Religionspolitik der aramäischen Fürstentümer im 1. Jt. v. Chr., in : M. Hutter, S. Hutter-Braunsar (dir.), Offizielle Religion, lokale Kulte und individuelle Religion, Alter Orient und Altes Testament 318, 319–346, Munster 2004.

- Johannes Friedrich, G. Rudolf Meyer, Arthur Ungnad et al., Die Inschriften vom Tell Halaf, Beiheft 6 zu: Archiv für Orientforschung 1940, reprint : Osnabrück 1967

- Max von Oppenheim, Der Tell Halaf. Eine neue Kultur im ältesten Mesopotamien, F. A. Brockhaus, Leipzig 1931 (de Gruyter, Berlin 1966.), version française Tell Halaf. Une civilisation retrouvée en Mésopotamie, Payot, 1939.

- A. Dornauer, Das Archiv des assyrischen Statthalters Mannu-kī-Aššūr von Gūzāna/Tall Ḥalaf, Harrasowitz, Wiesbaden, 2014

Liens externes

- The History of the Ancient Near East Electronic Compendium

- Halaf culture

- http://www.tell-halaf-projekt.de/

- http://www.uni-tuebingen.de/uni/qvo/highlights/h44-tell-halaf.html

- Photographies

- Antiquité orientale mésopotamie site officiel du louvre, figurine féminine de Halaf

- (en) Karen Radner, « Neo-Assyrian Archival Texts from Guzana », sur Neo-Assyrian Archival Texts from Guzana, The ATAE/Guzana Project, a sub-project of MOCCI, (consulté le )