Transhumance

La transhumance est la migration périodique du bétail (bovidés, cervidés, équidés et ovins) entre les pâturages d'hiver et les pâturages d'été. Elle a pour objectif l'engraissement du troupeau mais aussi sa reproduction. Elle se pratique sur tous les continents. Cette « forme de nomadisme assagi » (Fernand Braudel), qui remonte au moins à 4 000 ans, connaît un déclin progressif en Occident au XXe siècle. La pratique de la transhumance a été inscrite à l'Inventaire du patrimoine culturel immatériel français en 2020.

La transhumance est généralement considérée comme un système différent du pastoralisme nomade, où le parcours est irrégulier, où l'intégralité du troupeau se déplace et où tout le groupe social suit les troupeaux, néanmoins les pasteurs nomades peuvent aussi suivre des parcours réguliers assimilables à la transhumance.

La transhumance, déplacement saisonnier de troupeaux le long des routes migratoires en Méditerranée et dans les Alpes, a été inscrite sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en [1].

Le terme de transhumance s'applique aussi au transport d'essaims d'abeilles d'une région florale à une autre.

Les types de transhumance

La transhumance verticale voit les troupeaux passer de la plaine (en hiver) à la montagne (en été). Cette transhumance s'effectue sur des distances réduites. C'est la principale forme de transhumance en France. La transhumance horizontale voit le troupeau changer de région pour profiter d'un climat plus favorable, sans forcément changer d'altitude. Cette transhumance peut se produire sur des distances pouvant atteindre plusieurs centaines de kilomètres[2].

On distingue deux types de transhumance verticale[3] :

- La transhumance estivale (ou transhumance normale), qui est la montée dans les pâturages d'altitude (appelés alpages dans les Alpes francophones, montagnes dans le Massif central, estives dans les Pyrénées francophones, chaumes dans les Vosges) des troupeaux originaires des basses plaines. Dans le Valais et en Vallée d'Aoste on parle d'inalpe, en Suisse romande on parle de poya.

- La transhumance hivernale (ou transhumance inverse), qui est le fait de troupeaux d'altitude, lesquels, l'hiver venu, fuient les rigueurs du climat montagnard en descendant vers les plaines tempérées. En Suisse romande et en Vallée d'Aoste, on parle de désalpe.

L'expression de "transhumance double" est utilisée dans les cas où des élevages situés en moyenne montagne exploitent alternativement des pâturages situés plus bas et plus haut. Les termes estivage et hivernage sont préférés lorsque les déplacements se produisent sur des distances courtes, vers des pâturages situés dans la montagne proche[4].

En Europe, l'estive dure en général de fin mai à mi-octobre. En Afrique de l'Ouest, les troupeaux se dirigent vers le sud pendant la saison sèche et retournent vers le nord pendant la saison humide[5].

Les systèmes agraires pratiquant la transhumance se caractérisent par l'existence d'une exploitation agricole fixe, où se trouvent les champs cultivés, et souvent, dans les zones tempérées, des prés de fauche destinés à la production de foin. Une partie du groupe familial continue de résider sur l'exploitation agricole pendant la période de transhumance. Une partie du troupeau (femelles en lactation, animaux affaiblis, animaux de trait...) peut également rester sur l'exploitation. L'amélioration des moyens de transport des troupeaux à l'époque moderne (train, camion) tend à réduire la proportion du troupeau qui ne part pas en transhumance[5].

Les bergers qui accompagnent le troupeau peuvent être ses propriétaires-éleveurs, mais également des bergers salariés, des esclaves (dans l'Empire romain)[6] ou des "entrepreneurs" qui prennent à bail le troupeau pour la durée de la transhumance (cas du Latium médiéval)[7].

L'organisation de la transhumance demande des formes d'organisation sociale complexe pour maintenir ouvert les parcours permettant d'accéder aux pâturages, garantir l'accessibilité aux pâturages de destination, empêcher le surpâturage et régler les conflits, qu'ils interviennent entre transhumants ou au contraire entre les transhumants et les sédentaires. Elles peuvent faire intervenir une organisation étatique (par exemple, Dogana delle pecore dans le Royaume de Naples, Mesta en Castille) et/ou une gestion collective des pâturages par les éleveurs, sous la forme de biens communs[6] - [8].

Transhumance en France

Les pratiques et savoir-faire de la transhumance en France *

| |

| Domaine | Savoir-faire |

|---|---|

| Lieu d'inventaire | Pyrénées |

| * Descriptif officiel Ministère de la Culture (France) | |

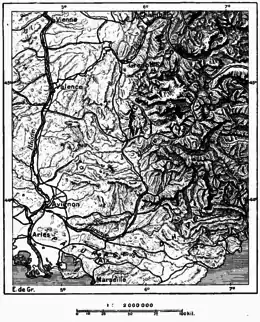

Provence et Languedoc

.JPG.webp)

La question des origines de la transhumance en Provence et en Languedoc mobilise les historiens et les archéologues. Les grands déplacements de troupeaux de la plaine à la montagne avaient probablement disparu durant le haut Moyen Âge, faute des conditions politiques (organisation territoriale et sécurité des chemins) et économiques (marchés pour écouler les produits des troupeaux) nécessaires à de telles entreprises.

La découverte dans les années 1990 dans la plaine de la Crau de fondations de nombreuses bergeries datant de l'époque romaine et de l'âge du Fer a laissé penser que déjà dans l'Antiquité des troupeaux d'ovins transhumaient. Mais Pline l'Ancien affirmait que dans "les Plaines-de-pierre" de la province Narbonnaise les moutons "par milliers convergent depuis des régions lointaines pour brouter", ce qui ne correspond pas à une transhumance estivale. Surtout, les prospections archéologiques et les études paléo-environnementales conduites sur l'occupation de la haute montagne dans les années 2000 dans les Hautes Alpes ne montrent pas d'augmentation de l'impact des troupeaux à l'époque romaine (Leveau 2006, 2016).

Le balancement des troupeaux se remet en place dès avant le XIIe siècle à l'initiative des communautés montagnardes, qui ne peuvent nourrir en bergerie des troupeaux importants durant les longs hivers, et vont chercher l'herbe des plaines. Les grands monastères (abbaye Saint-Victor de Marseille, abbaye Notre-Dame de Boscodon…), les imitent dès le XIIIe siècle en mettant en valeur leurs possessions dans le haut comme dans le bas pays, imités, à partir du XIVe siècle par les grandes familles nobles. Il s'agit alors d'une transhumance de la plaine à la montagne, avec des troupeaux de mille bêtes et plus.

Les archives du Comté de Nice font état de contrats passés au début du XIVe siècle, entre des montagnards et des éleveurs de basse Provence. Les premiers ayant rapporté au pays les troupeaux des seconds. C’est à partir de 1325 que l’on voit des éleveurs envoyer en commun de gros troupeaux (de près de 2000 têtes) vers les pâturages de haute montagne. Dans un premier temps, cette transhumance sera perçue par beaucoup comme de la concurrence pour les élevages de montagne (Musset, 1986). Dans Sociétés paysannes, Henri Mendras citait ce conflit de pouvoir comme illustration d'un processus d'installation d'un équilibre entre ressources naturelles et exigences sociales (Mendras, 1976).

De nombreux actes notariaux parus après 1380 témoignent de ce mode de transhumance. Au XVe siècle, la grande transhumance, réservée au siècle précédent aux troupeaux des grandes familles et des éleveurs riches, se démocratise. L’estivage des moutons devient massif. À partir de 1450 chaque année entre 40 000 et 50 000 moutons quittent Aix-en-Provence et ses alentours pour les alpages (Leydet, 1982). À partir de là, la grande transhumance ne cessera de s’étendre vers le nord.

La grande transhumance ne se résume plus alors à un acte de circulation, elle devient un véritable circuit commercial, qui se traduit par une sorte de « marchandisation » des estives. Le plus souvent, les éleveurs provençaux traitent avec des intermédiaires qui jouent un rôle très important dans le « marché de l’estive ». Ce sont eux qui acheminent les troupeaux vers les alpages. Ce sont eux également qui assurent la police des transhumances. Ils se mettent à la tête du rassemblement de plusieurs dizaines de milliers de moutons qu’ils prennent en charge jusqu’aux alpages. On assiste ainsi, à l’émergence de professionnels de la transhumance qui à certaines périodes jouiront d’un quasi-monopole de l’activité (Coulet, 1986).

Depuis le XIXe siècle

À la fin du XVIIIe siècle, la race Mérinos d’Arles (croisement du Mérinos espagnol avec la race Cravenne), très adaptée à une existence rustique, apparaît en France, la production ovine s’améliore.

Au XIXe siècle, le pastoralisme et la grande transhumance sont très importants. La rentabilité faible est contrebalancée par des troupeaux de grands effectifs. 400 000 moutons transhument de basse Provence vers les hautes vallées des Alpes du Sud. La Crau et la Camargue, dont les sols sont pauvres, offrent de nombreux parcours loués à bas prix. Dans les garrigues de Montpellier, céréaliculture et élevages extensifs de moutons sont associés.

Les grands transhumants ont des phases de progression et de régression, liées, jusqu’au XIXe siècle, à la demande en laine.

Dans l’intervalle des XIXe et XXe siècles, on distingue, en France, trois périodes principales. Autour de 1850, la France atteint un pic démographique et l’élevage de mouton connaît un maximum.

Après 1860, alors que la laine est le principal produit de l’élevage ovin, la suppression des droits de douane entraîne la chute du cours de la laine. En même temps l’urbanisation croissante induit une plus forte demande de production de viande. Ces deux phénomènes conduisent à une conversion de la production vers celle de la viande et à un fort recul de la production ovine (Coste, 1986).

Les gros propriétaires terriens réduisent les effectifs et se tournent vers d’autres cultures (notamment la vigne). De 1852 à 1955, le nombre de brebis mères passe de plus de 33 millions à seulement 8 millions. Les plaines arides de la Crau sont mises en valeur grâce au drainage, au colmatage, et à l’irrigation rendue possible par la dérivation des eaux de la Durance. La création de prairies et la construction de bergeries dans la Crau, rendent les éleveurs plus dépendants des propriétaires terriens.

Au lendemain de la Seconde Gerre mondiale les troupeaux du bas Languedoc sont rejetés sur les garrigues et pratiquent des transhumances courtes vers les Cévennes et les causses comme le Larzac. La production de coureurs ou broutards (agneaux nourris au lait maternel et à l’herbe) chute et l’engraissement d’agneaux en bergerie devient privilégié. Cependant la transhumance se maintient en basse Provence. En 1954, 350 000 moutons estivent dans les Alpes, dont trois cinquièmes originaires de Crau et de Camargue. Le transport par bétaillères se généralise.

Entre 1870 et 1930, malgré la consommation croissante de viande, le cheptel français diminue de moitié. Son niveau minimum est atteint en 1950.

Depuis 1950, cependant, la concurrence sur les terres s’accroît (lotissements, camps militaires, vergers, vignobles, stations de ski, etc.) avec pour conséquence un certain recul de l’agriculture, libérant ainsi de nombreux parcours pour les ovins. En 1935, un troupeau sur dix transhumait encore (soit un million de bêtes). En 1960 seules 600 000 bêtes prennent encore la route, 350 000 vers les Alpes, 200 000 vers les Pyrénées et 50 000 vers le Massif central.

Les années 1960 et 1970 voient une politique productiviste (Mendras 1984 ; Duby, 1977). Entre 1955 et 1980, le nombre de brebis mères passe de 6 millions à 8 millions et la production de viande d’agneau progresse de 60 %. La consommation de viande, qui double pendant cette période, était alors assurée à 80 % par la production française. Une forte spécialisation des espaces conduit à la création de bassins de production, ce qui rend les régions tributaires des firmes qui encadrent la production, imposant leur recherche de régularité et des coûts de production moindres (Mendras, 1984).

Partout, la longueur des transhumances diminue et l’élevage tend à une sédentarisation incitée par les pouvoirs publics. C’est la transhumance hivernale descendante qui décline le plus vite. Les bergers abandonnent les déplacements lointains vers les plaines qui sont occupées par d’autres cultures et ils cherchent à augmenter le pâturage dans les régions alpines et préalpines.

À partir de 1982, l’élevage ovin est à nouveau en recul. Dans les années 1980, le marché français de la viande s’ouvre encore, notamment grâce aux améliorations du transport frigorifique. Les importations à bas prix affectent fortement l’élevage français. Depuis 1980, le cheptel ne cesse de diminuer. La production régresse fortement et les importations augmentent. C’est une période de renforcement de la concentration et de la spécialisation géographique. Le cheptel perd plus d’un million de têtes en dix ans et la production de viande baisse régulièrement. La consommation est alors satisfaite par un recours massif à l’importation, principalement en provenance du Royaume-Uni, d’Irlande, de Nouvelle-Zélande et d’Australie.

À partir de 1985, alors que la Politique agricole commune (PAC) européenne incitait à la réduction des coûts de structure, la relative défaite des systèmes intensifs d’élevage ovin conduit à un retour au modèle extensif. Extensif, mais centralisé (12 % du cheptel national est regroupé en Provence) et fortement spécialisé. Lorsque les exploitations se diversifient, c’est presque exclusivement pour adjoindre à l’élevage, la culture du foin complémentaire. Dans nombre de cas, la culture du foin supplante d’ailleurs la production ovine en termes de revenu pour l’exploitation.

Sources :

- Coulet & Coste In : Musset D. (dir.) (1986), Histoire et actualité de la transhumance en Provence, Les Alpes de Lumière, no 95-96, Mane, 1986.

- Coulet & Coste In : Duclos, J.-Cl., et Pitte, A. (dir.) (1994), L'homme et le mouton dans l'espace de la transhumance, Musée dauphinois et Glénat, Grenoble.

- Mendras, H., Sociétés paysannes. Éléments pour une théorie de la paysannerie, A. Colin, Paris, 1976.

- Leydet, J.-L., La transhumance dans le pays d’Aix d’après les registres des notaires aixois de la deuxième moitié du XVe siècle, mémoire de Maîtrise, Aix-en-Provence, 1982.

Transhumance en Iran

En Iran, dans les monts Zagros, l'ethnie bakhtiari pratique toujours, pour une partie de sa population, un mode de vie nomade pastoral, à transhumance bi-annuelle, nommé Kouch-e ashayeri (persan : کوچ عشایری), dicté par les conditions climatiques rudes (hivers rigoureux sur le flanc est des montagnes, étés chauds et secs sur le flanc ouest). Ces déplacements saisonniers de l'hivernage vers l'estivage (entre les mois d'avril et de mai) et de l'estivage vers l'hivernage (entre les mois d'octobre et de novembre), peuvent couvrir des distances allant jusqu'à 300 km et durer de quelques jours à plusieurs semaines. Ces déplacements en famille avec le bétail s'effectuent à pied et à dos d'animaux (ânes, mulets, chevaux) et nécessitent de passer des cols de montagne enneigés à plus de 3 000 m d'altitude[9] dans les monts Zagros et en particulier le massif de Zard Kuh.

Transhumance en Italie

La transhumance en Sardaigne s'est perpétuée comme pratique d'élevage ovin pendant des siècles, notamment dans les villages de la "Barbagia". Cette île de la Méditerranée est la première par le nombre d'animaux en libre pacage. Elle a été étudiée par l'universitaire français, Maurice Le Lannou[10] et a inspiré des séjours de randonnée en Sardaigne qui s'y intéressent de près. Le phénomène est particulièrement observé dans les villages de Villagrande et Arzana.

La transhumance des éleveurs de moutons et de chèvres des Abruzzes, effectuée en hiver vers la plaine du Tavoliere, dans les Pouilles, est attestée depuis le IIe siècle av. J.-C. Cette transhumance, qui peut atteindre une distance de 100 km, a reposé pendant longtemps sur une implication active de l'État pour maintenir le réseau de routes et de pâturages relais, nécessaires à la nourriture des animaux pendant le trajet, et garantir la disponibilité des pâturages d'hiver à l'arrivée.

Les Samnites ont probablement contribué à poser les bases de ce système, puis l'Empire romain a contribué à développer le réseau routier, tout en instituant des taxes sur les troupeaux qui transitaient. Durant le moyen âge, l'affaiblissement des autorités étatiques a conduit à une régression de la transhumance. À partir du XVe siècle, le Royaume de Naples s'implique à nouveau dans l'organisation de la transhumance. Des pâturages appartenant au domaine royal sont mis à disposition des éleveurs dans les Pouilles, des routes bordées de pâturages (les tratturi) sont mises en place par une administration (la dogana delle pecore) qui collecte les taxes sur les troupeaux transhumants.

La transhumance est rendue obligatoire pour tous les troupeaux comportant au moins 20 animaux hybrides de mérinos. Après l'unité italienne au XIXe siècle, l'État italien se désengage de l'organisation de la transhumance et les pâturages royaux de la région des Pouilles sont privatisés. La seconde guerre mondiale interrompt la transhumance pour de nombreux éleveurs, suivie par la réforme agraire des années 1950, qui entraîne une intensification de la production de céréales et la diminution des pâturages disponibles. En conséquence, la part des troupeaux qui effectuent une transhumance verticale, limitée aux Abruzzes, augmente. La transhumance à pied est remplacée par la transhumance en train, puis en camion. En 1995, seulement 75 000 animaux, sur les 400 000 chèvres et moutons des Abruzzes, effectuaient la transhumance vers les Pouilles.

La transhumance ne concerne plus que les plus grands troupeaux, la transhumance verticale étant plus rentable pour les petits troupeaux[8].

Intérêt écologique

Quand la transhumance n'est pas le signe d'une surexploitation d'un milieu, elle présente divers intérêts écologiques. Les animaux se déplacent avec des graines et propagules (animales, végétales, microbiennes et fongiques) dans leur toison, sous leurs sabots, dans leur tube digestif. D'un certain point de vue, ils se substituent ainsi — pour partie — aux grands mammifères qui, avant leurs disparitions, jouaient ce rôle de dispersion de propagules et d'entretien de la diversité génétique. Le bétail qui est conduit sur les routes de transhumance (ex : drailles dans le Midi de la France) n'est cependant pas libre d'aller où il veut, ni quand il est arrivé sur le lieu d'estive, ni quand il rentre à son lieu d'hivernage ; les deux systèmes ne sont donc pas tout à fait comparables.

Un « pâturage itinérant » ayant une pression soigneusement ajustée aux capacités du milieu, peut contribuer à l'entretien d'une partie du réseau écologique paneuropéen, et en France à la trame verte promue par le Grenelle de l'Environnement en 2007.

Risques et limites

En zone tempérée, la transhumance de gros troupeaux se déplaçant sur les mêmes chemins dans une grande promiscuité peut être un facteur de risque sanitaire (diffusion de microbes et/ou de parasites) mais, en contrepartie, les déplacements permettent d'éviter le contact permanent avec les mêmes substrats et la proximité des lieux où sont stockés les excréments de l'hiver, plus lents à se décomposer.

Les milieux naturels et les anciens alpages et pâturages ont souvent été fragmentés par des routes, autoroutes, voies ferrées, propriétés privées, ou des cultures. La transhumance des troupeaux doit donc souvent se faire pour partie en camion, ce qui retire aux drailles ou anciennes routes de transhumance une partie de leur vocation d'éventuel corridor biologique.

Les fêtes de la transhumance

France

Depuis la fin des années 1980, la transhumance devient un moment de l'animation des vallées par des fêtes, qui permettent de redécouvrir le terroir mais aussi les métiers du pastoralisme, comme la fête de L'Espérou contrôlée par des jeunes transhumants[11]. Ceci en Alsace[12], dans les Pyrénées, les Alpes[13], en Provence[14] - [15], dans le Massif central (en particulier sur le plateau de l'Aubrac[16] et dans le Cantal[17]), etc. Les pratiques de conduite des troupeaux, qui avaient disparu au profit des transports en camions, revoient le jour.

Les travaux de l'ethnologue Anne-Marie Brisebarre montrent la richesse des réseaux d'entraides des transhumants dans la relance de leur pratique afin de maintenir le fonctionnement de leur système d'élevage en été (les besoins fourragers sont alors couverts à un coût raisonnable), de réhabiliter des produits dits de terroir et de promouvoir les dernières races locales rustiques[18].

Italie

En Vallée d'Aoste, la fin de la saison estivale est marquée par des combats de vaches ou Batailles de reines, comme dans les régions alpines limitrophes (Valais et Pays de Savoie). La race concernée est la Valdostaine pie noire (ou Pi nèira, en patois valdôtain). La reine du lait (ou Reina di lacë), c'est-à-dire la vache la plus productive, est décorée d'un bouquet de fleurs (ou bosquet) sur les cornes. La finale régionale a lieu dans l'arène de la Croix-Noire, à Saint-Christophe.

Depuis l'importation d'animaux de la race d'Hérens par quelques éleveurs passionnés, les combats de reines se sont développés, marquant désormais les périodes de transhumance dans cette région du nord-ouest de l'Italie.

Suisse

En Suisse, la transhumance des troupeaux de bovins concernés par la montée à l’estive est un moment de l'année qui concerne de nombreux éleveurs et c'est l'occasion pour ces derniers de se retrouver dans une ambiance festive. Aujourd'hui encore, la période de la transhumance (inalpe et désalpe) est souvent marquée par des animations locales, qu'il s'agisse de faire revivre les coutumes et traditions ancestrales (culinaires, artisanat, etc.), ou, en Valais, d'assister à des combats de reines spontanés sur les pâturages le jour de la montée des troupeaux de bovins mais aussi pendant toute l’estive.

Les animaux portent des cloches et sonnailles aux colliers de cuir brodé ou autres, selon notamment le rang qu'ils ont gagné lors de compétitions précédent la montée des troupeaux et durant la période d'estive dans le cas des vache d'Hérens, ou tout simplement dans un but décoratif comme pour l'Almabtrieb ou la Poya. Les armaillis et leurs accompagnants portent le costume régional, accompagnés par un ancien char à cheval exhibant des ustensiles en bois ou, s’ils n’en ont plus, un véhicule orné de branches et fleurs de papier.

À Charmey, dans le canton de Fribourg, la désalpe est organisée depuis le 6 octobre 1980 par le groupement des commerçants de Charmey, puis par la Société de développement et l’Office du tourisme. Elle se déroule le dernier samedi de septembre. Mise en scène dans un objectif touristique, elle met en valeur l’alpage, ses produits et le travail des éleveurs. Le passage des troupeaux, soigneusement préparé, est commenté et expliqué au micro par un ancien armailli. Certains éleveurs toutefois ne passent pas par Charmey ou désalpent un autre jour tout en perpétuant une tradition de la désalpe plus intime[19].

Formation professionnelle

La formation de berger transhumant est proposée au Domaine et centre de formation du Merle à Salon-de-Provence (composante de Montpellier SupAgro). Mise en par place en 1930 par l'Union Ovine de France, elle est la plus ancienne de France. S'appuyant sur le référentiel Brevet Professionnel Agricole Travaux de la Production Animale, Élevage de Ruminants (BPA TPA ER) (niveau III), la formation de berger transhumant est une formation qualifiante et diplômante s’articulant sur le cycle de production des ovins transhumants de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur et de l’arc alpin. Elle se déroule sur un an et débouche notamment sur un poste de berger pour la saison d’alpage, la saison d’agnelage, la garde en colline, ou un poste à l’année.

Patrimoine culturel immatériel

La transhumance, déplacement saisonnier de troupeaux le long des routes migratoires en Méditerranée et dans les Alpes *

| |

Bétail au col du Krimmler Tauern (de) (Autriche). | |

| Pays * | |

|---|---|

| Liste | Liste représentative |

| Année d’inscription | 2019 |

| * Descriptif officiel UNESCO | |

La transhumance, déplacement saisonnier de troupeaux le long des routes migratoires en Méditerranée et dans les Alpes, est inscrite sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en [20].

Filmographie

- Hiver nomade, film documentaire suisse réalisé par Manuel von Stürler (2012).

- Transhumance en Aveyron , mini documentaire de 3min10 réalisé par ETSE Edem Prudencio (2019)

Proverbes et dictons

Un proverbe en patois valdôtain définit ainsi la transhumance : Lé vatse, Sèn Bernar lé prèn é Sèn Métsë lé rèn (« Les vaches, Saint Bernard les prend et Saint Michel les rend »). Les troupeaux montent à l'alpage à la Saint Bernard (15 juin) et rentrent à la Saint Michel (29 septembre), jour de la désarpa (la désalpe, en patois) en Vallée d'Aoste.

Notes et références

- Transhumance, Patrimoine culturel immatériel en France, en route vers l'UNESCO

- Laffont Pierre-Yves et Association d'histoire des sociétés rurales (France), Transhumance et estivage en Occident : des origines aux enjeux actuels : actes des XXVIes Journées internationales d'histoire de l'abbaye de Flaran, 9, 10, 11 septembre 2004, Presses universitaires du Mirail, , 415 p. (ISBN 978-2-85816-843-9, OCLC 470628266), p. 405

- Laffont, Pierre-Yves., Association d'histoire des sociétés rurales (France) et Impr. Messages SAS), Transhumance et estivage en Occident : des origines aux enjeux actuels : actes des XXVIes Journées internationales d'histoire de l'abbaye de Flaran, 9, 10, 11 septembre 2004, Presses universitaires du Mirail, , 415 p. (ISBN 978-2-85816-843-9, OCLC 470628266), p. 62

- Barret, Jean-Pierre. et Simbélie, Claudine., Zootechnie générale, Paris, Tec et Doc-Lavoisier, , 318 p. (ISBN 978-2-7430-1401-8, OCLC 800627979)

- Roger Blench, You can't go back. Pastoralists in the new millennium, FAO, 2001,

- La Transhumance dans les pays de la Méditerranée antique, in Transhumance et estivage en Occident : des origines aux enjeux actuels : actes des XXVIes Journées internationales d'histoire de l'abbaye de Flaran, 9, 10, 11 septembre 2004 Ed. PY Laffont, Presses universitaires du Mirail, , 415 p. (ISBN 978-2-85816-843-9, OCLC 470628266)

- J-C Maire Vigueur, « Des brebis et des hommes », Liber Largitorius, Ed. P. Toubert,

- N. Forni, « Herders and common property in evolution : an example from central Italy », Réforme agraire, colonisation et coopératives agricoles, (lire en ligne).

- Jean-Pierre Digard, Une épopée tribale en Iran, p. 39

- Maurice Le Lannou, Patres et paysans de la Sardaigne, 1943.

- P. Laurence, « Les fêtes de la transhumance dans le Midi méditerranéen de la France. Quelles valorisations culturelles ? » In : Transhumance. Relique du passé ou pratique d'avenir ? État des lieux d'un savoir-faire euro-méditerranéen en devenir (Maison de la Transhumance de Saint-Martin-de-Crau, ed.), éditions Cheminements, 2000, p. 297-306

- La transhumance en Alsace, l'organisation des transhumances, les traditions ancestrales de la Vallée de Munster, les repas marcaires dans les différentes fermes auberges, les dégustations de fromages dans les fromageries…

- F. David, F. Pourcel, « Fêtes de la transhumance ». In : Bergers de Crau au-delà de l'image (Conseil général des Bouches-du-Rhône ed.), Museon Arlaten, 2003, p. 73-79

- André Abbe, Henri Bresc et Jean-Paul Ollivier (photogr. André Abbe), Bergers de Provence et du Pays Niçois, Éditions Serre, 1989, 2e édition 1996, 128 p.

- André Abbe (préf. Henri Bresc, photogr. André Abbe, photos pages 22), Souvenirs de Transhumance en Haute Provence, Montpellier, Passadoc, , 72 p. (présentation en ligne)

- Deux fêtes de la transhumance coexistent sur le plateau : une à Aubrac, l'autre au col de Bonnecombe. Les vaches sont en majorité de race Aubrac.

- Fête de l'estive d'Allanche avec les vaches de race Salers.

- Pierre-Yves Laffont, Transhumance et estivage en occident des origines aux enjeux actuels, Presses Universitaires du Mirail, (lire en ligne), p. 377.

- Etat de Fribourg / Staat Freiburg, « Traditions vivantes fribourgeoises : Désalpe », sur fr.ch (consulté le ).

- « Trente cinq nouveaux éléments inscrits sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité », sur UNESCO, (consulté le )

Annexes

Articles connexes

- Almabtrieb : désalpe dans les régions alpines de langue allemande (Allemagne, Autriche, Suisse)

- Alpage

- Pastoralisme

- Poya : nom de la montée à l'alpage dans les Préalpes fribourgeoises (Suisse)

- Aas : la transhumance du bétail dans un village de la Vallée d'Ossau

- Orri : installation d'estive en Ariège et dans les Pyrénées-Orientales

- Estive : période durant laquelle les troupeaux paissent en montagne. Par extension : pâturages d'altitude, habitat d'été des bergers.

- Tratturi : vaste réseau de voies de transhumance dans l'Apennin des Abruzzes (Italie).

- Mesta : association de propriétaires de troupeaux transhumants de Castille (Espagne).

- Dogana delle pecore : autorité qui réglemente la transhumance, pendant presque quatre siècles, dans le royaume de Naples (Italie).

- Sonnailles: cloches accrochées au cou du bétail tout au long de la période de transhumance.

- Transhumance alpine

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- La désalpe en Vallée d'Aoste

- Site officiel des transhumances en Alsace

- Site officiel de l'association Transhumance Tradition à Montauroux (Région Provence-Alpes-Côte d'Azur)

- Désalpe fribourgeoise

- [vidéo] Grèce - L'odyssée des Valaques - #fautpasrever sur YouTube, chaîne de Faut pas rêver, une dhiava (transhumance) de bergers Valaques.

Bibliographie universitaire

- BATICLE, Y., Thèse : L’élevage ovin dans les pays européens de la méditerranée occidentale, Société les Belles Lettres, Paris, 1974.

- BESCHE-COMMENGE B., Le savoir des bergers de Casabède - Textes gascons pastoraux du Haut Salat (Ariège-Pyrénées), Édition : Université de Toulouse-le-Mirail, Toulouse, 1977, collection « Travaux de l'Institut d'études méridionales / Centre de ressources occitanes et méridionales », 150 p.

- BRISEBARRE, A-M., Bergers des Cévennes, Espace sud éditions, Montpellier, 1978.

- DE REPARAZ, G., « La transhumance ovine provençale. Évolution et problèmes actuels », Études et travaux de “Méditerranée”, no 8, 1969.

- DELMARRE, J.-B., Le berger dans la France des villages. Une étude comparée d’ethnologie et de géographie humaine., Éditions du CNRS, Paris, 1970.

- DUBY, G. (dir.), Histoire de la France rurale. Apogée et crise de la civilisation paysanne de 1789 à 1914, Seuil, Paris, 1976.

- DUBY, G. (dir.), Histoire de la France rurale. La fin de la France paysanne depuis 1914, Seuil, Paris, 1977.

- DUBY, G., La fin de la France paysanne, Seuil, 1987.

- GARNIER, J-C. (dir.), Les fêtes de la transhumance dans le Midi méditerranéen et leur développement récent : contextes, enjeux et significations, CNRS-FRAMESPA, ENSA-Montpellier, Montpellier, 1997.

- GERVAIS, M., SERVOLIN, C. & WEIL, J., Une France sans paysans, Seuil, Paris, 1965.

- LAFFONT, P.-Y. (dir.), Transhumance et estivage en occident des origines aux enjeux actuels, XXVIes Journées internationales d'histoire de l'abbaye de Flaran, 2006, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 416 p, 2006.

- LEBAUDY, G. & ALBERA, D., La routo. Sulle vie della transumanza tra le Alpi e il mare, PRIMALPE – Ecomuseo Della Pastorizia, Pontebernardo, 2001.

- LE LANNOU, M, « Patres et paysans de la Sardaigne, 1943 ».

- LEVEAU Ph. Entre le delta du Rhône, la Crau et les Alpes, les séquenciations du temps pastoral et les mouvements des troupeaux à l’époque romaine, dans Laffont P.Y., dir., Transhumance et estivage en Occident des origines aux enjeux actuels, Presses Universitaires du Mirail, Toulouse, 2006, p. 83-96.

- LEVEAU Ph., Approches de la transhumance en Gaule à l'époque romaine, in : Christine Rendu, Carine Calastrenc, Mélanie Le Couédic, Anne Berdoy (dir.), Estives d’Ossau. 7 000 ans de pastoralisme dans les Pyrénées, Éditions Le Pas d’Oiseau, PN des Pyrénées, Laboratoire Framespa (UMR 5136), Toulouse, 2016, p. 205-221.

- MALLEN M., Paroles de berger, analyse de l'évolution d'un métier, entre passion et désillusion, C.E.R.P.A.M., Manosque, 1995.

- PREVOST, F., « La transhumance dans les exploitations ovines d’aujourd’hui en Provence », in Transhumance en Provence, Les Alpes de Lumière, no 95-96, Mane, 1986, p. 69-78.

- RAVIS-GIORDANI G., Bergers corses. Les communautés villageoises du Niolo, Edisud, Aix-en-Provence, 1983.

- RENDU, C., « "Transhumance" : prélude à l'histoire d'un mot voyageur », in P.-Y. Laffont (dir.) - Transhumance et estivage en Occident des origines aux enjeux actuels, 26es Journées Internationales d'Histoire de l'abbaye de Flaran, 9, 10, 11 septembre 2004: 7-30, 2006.

- RIEUTORT, L., Thèse : L'élevage ovin en France : espaces fragiles et dynamique des systèmes agricoles, Centre d'études et de recherches appliquées au Massif Central, Clermont-Ferrand, 1995.

- SCHIPPERS, T., « Le cycle annuel du berger », in Transhumance en Provence, Les Alpes de Lumière, no 95-96, Mane, 1986, p. 63-68.

- TOLLEY, C., Bergers transhumants. Étude d’un aspect de la société pastorale de Provence, D.E.A., université de Provence, Aix-en-Provence, 2002.

- TOLLEY, C., « Formation scolaire ou formation sur le tas chez les bergers de Provence, différenciation des pratiques et conflit de légitimité ? », Sociétés contemporaines, no 55, L’Harmattan, Paris, 2004.

- TRETON, R., « Aux origines de la transhumance entre Méditerranée et Pyrénées : templiers, cisterciens et essor du pastoralisme (XIIe et XIIIe siècles) », dans Arnaud Baudin, Ghislain Brunel et Nicolas Dohrmann (dirs.), L'économie templière en Occident. Patrimoines,commerce, finances, Troyes, 2013, p.337-360.

Bibliographie technique ou littéraire

- ARRIPE, R., Gourette d’hier et d’aujourd’hui, 1994.

- BECKERICH, A., « Le berger est l’âme du troupeau », Revue de l’Élevage, 1970, p. 99-108.

- DAUBENTON, C., Extrait de l’instruction pour les bergers et les propriétaires de troupeaux, Imprimerie Didot Jeune, Paris, an 3e de la République (1re édition 1792).

- DE VAIRAU, P., En Dralha, Los Adralhans, Millau, 1996.

- DEBRIE, J., Le bon berger, Éd. Stock, Etrépilly, 1979.

- DEGOIS, E., Le bon moutonnier, La maison rustique, Paris, 1975.

- DOISNEAU R., La transhumance, 1958.

- ELIAN, J., La vie pastorale, René Julliard, Paris, 1942.

- FABRE, P., Hommes de la Crau, des coussouls aux alpages, Éd. Cheminements en Provence, Les Angles, 1997.

- LABORIE, C., L'appel des drailles, 2004.

- LABORIE, C., Les drailles oubliées, 2005.

- MAISON DE LA TRANSHUMANCE, Transhumance. Relique du passé ou pratique d’avenir, Éd. Cheminements, 2002.

- REYNES, N. & LATOUR, C., Moutons et bergers, Éd. Rustica, Paris, 2000.

- ROUX, L., Odyssée pastorale, Éd. Actes-sud, Arles, 2009.

- O'DONOVAN, A-M., Carnet de route, transhumance de Rocamadour à Luzech, Éd. Edicausse, Arcambal, 2014.