Noyen-sur-Seine

Noyen-sur-Seine est une commune française située dans le département de Seine-et-Marne, en région Île-de-France.

| Noyen-sur-Seine | |||||

La mairie. | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Île-de-France | ||||

| Département | Seine-et-Marne | ||||

| Arrondissement | Provins | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes de la Bassée - Montois | ||||

| Maire Mandat |

André Capmarty 2020-2026 |

||||

| Code postal | 77114 | ||||

| Code commune | 77341 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Noyennais | ||||

| Population municipale |

382 hab. (2020 |

||||

| Densité | 31 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 48° 27′ 06″ nord, 3° 21′ 04″ est | ||||

| Altitude | Min. 55 m Max. 64 m |

||||

| Superficie | 12,24 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Paris (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Provins | ||||

| Législatives | Quatrième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Seine-et-Marne

Géolocalisation sur la carte : Île-de-France

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | noyensurseine.fr | ||||

Géographie

Localisation

Noyen-sur-Seine est à 14 km au sud-est de Longueville, 15 km de Provins, 10 km de Bray-sur-Seine et Nogent-sur-Seine, 25 km de Montereau-Fault-Yonne, 30 km de Sens, 65 km de Melun et 100 km de Paris.

Communes limitrophes

Géologie et relief

Dans la plaine alluviale boisée et marécageuse de la Bassée, la commune est classée en zone de sismicité 1, correspondant à une sismicité très faible[1]. L'altitude varie de 55 mètres à 64 mètres pour le point le plus haut, le centre du bourg se situant à environ 58 mètres d'altitude (mairie)[2].

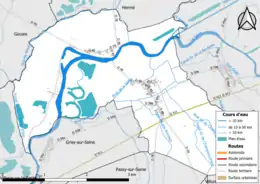

Réseau hydrographique

Le réseau hydrographique de la commune se compose de seize cours d'eau référencés :

- la Seine, fleuve long de 774,76 km[3], anciennes boucles de la Seine, ainsi que :

- un bras de 2,04 km[4] ;

- un bras de 2,87 km[5] ;

- un bras de la Grande Noue d'Hermé, 0,95 km[12] ;

- le Resson, long de 23,71 km[13], affluent de la Seine ;

- le fossé 01 de la Ferme d'Isle, canal non navigable de 1,95 km[14], qui conflue avec la Seine ;

- le canal 01 de la Commune de Villiers-sur-Seine, long de 4,82 km[15] ;

- le canal de Beaulieu, long de 9,11 km[16] ;

- la Grande Noue d’Hermé, longue de 21,61 km[17], affluent du Ruisseau des Méances ;

- le canal 01 de la Bouteille, long de 1,43 km[18], qui conflue avec Le Vieil Orvin.

La longueur totale des cours d'eau sur la commune est de 24,93 km[19].

Gestion des cours d'eau

Afin d’atteindre le bon état des eaux imposé par la Directive-cadre sur l'eau du , plusieurs outils de gestion intégrée s’articulent à différentes échelles : le SDAGE, à l’échelle du bassin hydrographique, et le SAGE, à l’échelle locale. Ce dernier fixe les objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources en eau superficielle et souterraine. Le département de Seine-et-Marne est couvert par six SAGE, au sein du bassin Seine-Normandie[20].

La commune fait partie du SAGE « Bassée Voulzie », en cours d'élaboration en décembre 2020. Le territoire de ce SAGE concerne 144 communes dont 73 en Seine-et-Marne, 50 dans l'Aube, 15 dans la Marne et 6 dans l'Yonne, pour une superficie de 1 710 km2[21]. Le pilotage et l’animation du SAGE sont assurés par Syndicat Mixte Ouvert de l’eau potable, de l’assainissement collectif, de l’assainissement non collectif, des milieux aquatiques et de la démoustication (SDDEA), qualifié de « structure porteuse »[22].

Climat

| Paramètres climatiques pour la commune sur la période 1971-2000 | |

|

- Moyenne annuelle de température : 10,9 °C |

La commune bénéficie d’un « climat océanique dégradé des plaines du Centre et du Nord », selon la typologie des climats en France définie en 2010. Ce type affecte l’ensemble du Bassin parisien avec une extension vers le sud, dont la totalité des communes de Seine-et-Marne[23].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir cette typologie comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent aux données mensuelles sur la normale 1971-2000[24]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-contre[23]. Avec le changement climatique, ces variables ont pu depuis évoluer. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales[25]. Cette évolution peut être constatée sur la station météorologique historique de Météo-France la plus proche, Melun - Villaroche , qui se trouve à 52 km à vol d'oiseau[26], où la température moyenne annuelle évolue de 11,2 °C pour 1981-2010[27] à 11,6 °C pour 1991-2020[28].

Espaces protégés

La protection réglementaire est le mode d’intervention le plus fort pour préserver des espaces naturels remarquables et leur biodiversité associée[29] - [30].

Un espace protégé est présent sur la commune : la réserve naturelle nationale de «La Bassée», d'une superficie de 867 ha, la plus grande d’Île de France. Elle englobe une mosaïque de milieux, étroitement liés à la dynamique de la Seine et des noues, qui abrite un patrimoine naturel d'exception[31] - [32].

Réseau Natura 2000

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen de sites naturels d’intérêt écologique élaboré à partir des Directives « Habitats » et « Oiseaux ». Ce réseau est constitué de Zones spéciales de conservation (ZSC) et de Zones de protection spéciale (ZPS). Dans les zones de ce réseau, les États Membres s'engagent à maintenir dans un état de conservation favorable les types d'habitats et d'espèces concernés, par le biais de mesures réglementaires, administratives ou contractuelles[33].

Un site Natura 2000 a été défini sur la commune au titre de la « directive Habitats »[34] - [Carte 1] :

- la « Bassée », d'une superficie de 1 403 ha, une vaste plaine alluviale de la Seine. Elle abrite la plus grande et l’une des dernières forêts alluviales du Bassin parisien ainsi qu’un ensemble relictuel de prairies humides[35] - [36].

et un au titre de la « directive Oiseaux »[34] :

Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique

L’inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes sur le plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire.

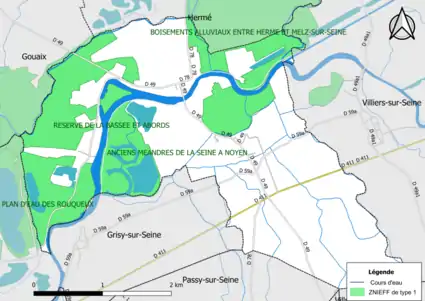

Le territoire communal de Noyen-sur-Seine comprend quatre ZNIEFF de type 1[Note 2] - [39] - [Carte 2] :

- les « anciens méandres de la Seine à Noyen » (104,59 ha)[40] ;

- les « boisements alluviaux entre Herme et Melz-sur-Seine » (939,4 ha), couvrant 4 communes du département[41] ;

- la « Reserve de la Bassée et Abords » (1 062,13 ha), couvrant 8 communes du département[42] ;

- la « Zone humide de la Coupée à Noyen » (52,88 ha)[43] ;

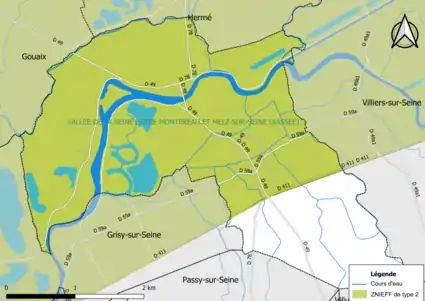

et une ZNIEFF de type 2[Note 3] - [39], la « vallée de la Seine entre Montereau et Melz-sur-Seine (Bassée) » (14 216,75 ha), couvrant 26 communes du département[44].

Carte des ZNIEFF de type 1 de la commune.

Carte des ZNIEFF de type 1 de la commune. Carte des ZNIEFF de type 2 de la commune.

Carte des ZNIEFF de type 2 de la commune.

Urbanisme

Typologie

Noyen-sur-Seine est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 4] - [45] - [46] - [47].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Paris, dont elle est une commune de la couronne[Note 5]. Cette aire regroupe 1 929 communes[48] - [49].

Lieux-dits et écarts

La commune compte 74 lieux-dits administratifs[Note 6] répertoriés consultables ici[50] (source : le fichier Fantoir) dont le Port-Montain, les Perches et le Vezoult.

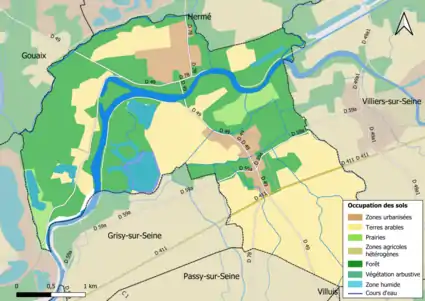

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (50,7 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (51,8 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (43,2 %), forêts (40,4 %), eaux continentales[Note 7] (6,2 %), prairies (4 %), zones agricoles hétérogènes (3,5 %), zones urbanisées (2,7 %)[51].

Parallèlement, L'Institut Paris Région, agence d'urbanisme de la région Île-de-France, a mis en place un inventaire numérique de l'occupation du sol de l'Île-de-France, dénommé le MOS (Mode d'occupation du sol), actualisé régulièrement depuis sa première édition en 1982. Réalisé à partir de photos aériennes, le Mos distingue les espaces naturels, agricoles et forestiers mais aussi les espaces urbains (habitat, infrastructures, équipements, activités économiques, etc.) selon une classification pouvant aller jusqu'à 81 postes, différente de celle de Corine Land Cover[52] - [53] - [Carte 3]. L'Institut met également à disposition des outils permettant de visualiser par photo aérienne l'évolution de l'occupation des sols de la commune entre 1949 et 2018[Carte 4].

Carte des infrastructures et de l'occupation des sols en 2018 (CLC) de la commune.

Carte des infrastructures et de l'occupation des sols en 2018 (CLC) de la commune. Carte orhophotogrammétrique de la commune.

Carte orhophotogrammétrique de la commune.

Planification

La loi SRU du a incité les communes à se regrouper au sein d’un établissement public, pour déterminer les partis d’aménagement de l’espace au sein d’un SCoT, un document d’orientation stratégique des politiques publiques à une grande échelle et à un horizon de 20 ans et s'imposant aux documents d'urbanisme locaux, les PLU (Plan local d'urbanisme). La commune est dans le territoire du SCOT Grand Provinois, dont le projet a été arrêté le , porté par le syndicat mixte d’études et de programmation (SMEP) du Grand Provinois, qui regroupe les Communautés de Communes du Provinois et de Bassée-Montois, soit 82 communes[54].

La commune, en 2019, avait engagé l'élaboration d'un plan local d'urbanisme. Un plan local d'urbanisme intercommunal couvrant le territoire de la communauté de communes de la Bassée - Montois était en élaboration[55] - [56].

Logement

En 2017, le nombre total de logements dans la commune était de 223 dont 99,1 % de maisons (maisons de ville, corps de ferme, pavillons, etc.)[Note 8].

Parmi ces logements, 69,2 % étaient des résidences principales, 28 % des résidences secondaires et 2,8 % des logements vacants.

La part des ménages fiscaux propriétaires de leur résidence principale s'élevait à 82,2 % contre 14,6 % de locataires et 3,2 % logés gratuitement[57].

Voies de communication et transports

- Cars Moreau : lignes 3, 4C, 7, 203.

- ProCars : ligne 11 (Provins - Nogent-sur-Seine).

- Les gares à proximité :

La commune est traversée, au sud, par la Route Départemental D411 (Nogent-Sur-Seine ⇋ Montereau-Fault-Yonne), anciennement N51, déclassée depuis 1972.

Toponymie

Le nom de la localité est mentionné sous les formes Novionum au XIe siècle[58] ; Nojon en 1134[59] ; Beatus Martinus de Noein en 1152[60] ; Noien vers 1201[61] ; Neun vers 1201 (Livre des vassaux) ; Noains et Noan vers 1222 (Livre des vassaux) ; Noien, domus fortis en 1249[62] ; Nouem, Noen et Noien au XIIIe siècle (Livre des fiefs) ; Noen en 1325[63] ; Prior de Noemio vers 1350 (Pouillé) ; Noyen en 1400[64] ; Noion en 1452[65] ; Noem sur Seine en 1648 (Pouillé de Sens).

De l'adjectif gaulois novio « nouveau », accompagné du mot gaulois ó-magos[66]. Le mot gaulois magos a d'abord désigné un simple champ, puis un champ de foire, un marché et enfin le village ou la ville qui se développe autour de ce marché.

Les Gaulois mettaient l'accent tonique sur la dernière voyelle -o- du premier élément : les finales en -ômagos se sont donc transformées en -ômos pour finalement être réduites au simple son -on, -an ou -en.

Politique et administration

Liste des maires

Politique environnementale

La commune a signé un contrat de non-prolifération des produits phytosanitaires. Elle a reçu, en 2020, le Trophée Zéro Phyt'Eau, attribué par le Département de Seine-et-Marne.

Histoire

Deux phases d'occupation humaine

En 1960, Daniel Jalmain découvre par prospection aérienne le site néolithique de Noyen-sur-Seine, un village implanté, d'une superficie de 2,5 ha, dans un méandre de la Seine[68] et protégé par des fortifications, ensemble de fossés en arc de cercle renforcés par des palissades discontinues et une enceinte. Curieusement, les habitats ont été construits de part et d'autre de l'enceinte dans l’espace délimité par les palissades. Les rigoles de fondation et les trous de poteaux des habitations ont été retrouvés. Les habitations semblent avoir été édifiées en rangées selon l'axe des vents dominants, avec une orientation au sud. Des cuvettes de 1 m à 1,50 m de diamètre creusées sur une profondeur de 0,25 m à 0,30 m ont été reconnues comme des aires de combustion. L'ensemble rappelle les habitats sur éperon barré du Centre-Est de la France[69]. Daniel Jalmain découvre ainsi la première enceinte à fossé interrompu de la fin du 5e millénaire avant J.-C. connue dans le Bassin parisien.

Une méthode novatrice et extensive a été mise au point pour décaper la terre arable et dégager précisément tous les vestiges mobiliers du niveau archéologique. Elle combinait l’utilisation contrôlée d’engins mécaniques et l’intervention manuelle de plus en plus fine, avec un outillage diversifié.

On distingue sur ce site deux phases d’occupation qui constituent un système complexe entièrement dégagé et étudié. Une série de palissades a successivement barré, sur 350 mètres, le méandre de la Seine où se trouve l'habitat, isolant ainsi une aire de 7 à 8 hectares pouvant correspondre à l'emplacement du village. Par la suite, les hommes ont édifié une enceinte à fossé interrompu, plus petite, cernant une surface de 2,5 hectares. Les vestiges découverts comprennent des structures de retranchement, entièrement arasée et comblées (fossés, tranchées de palissades...) et des restes d'habitats attestés par les objets abandonnés sur place, formant une couche archéologique juste sous la terre arable.

Le matériel archéologique découvert est riche : galets, outils et éclats de silex, meules, vases en céramiques, ossements d'animaux[69]... L'étude des aires de rebut a permis de reconstituer la faune qui était consommée par les hommes préhistoriques : brochet, anguille, perche et tanche et quelques canards, mais aussi cistude et castor[70].

Deux pirogues et d'autres outils préhistoriques ont été retrouvées : une, préhistorique, du mésolithique[71], qui date, après datation par le carbone 14, de 7960 ± 100 BP soit 7190-6450 av J.C., découverte en 1984 et une carolingienne découverte en 1992. Elle est datée de l'époque carolingienne avec une date d'abattage de l'arbre de 834 ap J.-C (ces deux dernières étant exposées au Musée départemental de Préhistoire d'Île-de-France à Nemours).

Mais de nombreux objets abandonnés

Contrairement aux habitations de type danubien du Néolithique ancien (caractérisées par de grandes maisons de bois et de torchis, reconnaissable à leurs cinq rangées de trous de poteaux), l’habitat de Noyen-sur-Seine n’a laissé que quelques cuvettes, certaines empierrées, pouvant correspondre à des foyers. Ces espaces d’habitat dépourvus de structure posent alors la question de la nature des constructions. Cependant, la bonne préservation du niveau d’occupation, fouillé sur 10 000 m2, a permis une analyse de la dispersion des vestiges et une restitution de l’organisation de l’habitat.

On observe des unités de 10 à 20 m2, comprenant meules et vases de stockage, et d’autres, établies sur des chapes empierrées, n’ayant conservé aucun vestige domestique. Des vases à provisions écrasés sur place, des meules éclatées en petits blocs, sans doute sous l’effet de chocs thermiques, soulèvent l’hypothèse de l’abandon du village.

Mobilier funéraire et statuette rituelle

Certains fossés ont été le siège de «dépôts» intentionnels paraissant relever de pratiques cultuelles : crâne humain, vases en céramique entiers ou cassés sur place, parties de squelettes d'animaux domestiques...

De rares sépultures, celles de deux enfants et d'un adulte, en relation avec les retranchements, sont contemporaines de ces occupations. Les deux enfants sont âgés d’environ huit ans : ils se trouvent l’un dans une fosse allongée, l’autre dans une fosse arrondie ; tous deux sont accompagnés de céramiques et, pour le second, d’une hache en silex. L’adulte, une femme âgée de plus de cinquante ans, a été inhumée à l’emplacement d’une tranchée de palissade, au sommet du remplissage. Elle est également accompagnée de céramiques qui évoquent la fin du Néolithique moyen. On note également la présence d’os humains erratiques dans le fossé du premier retranchement ainsi qu’au sein du niveau d’occupation.

Parmi les nombreux vestiges, des fragments de figurines féminines en plaquettes de céramique, dispersées depuis les lieux d'habitat jusqu'aux aires de «dépôts» (voire dépotoirs), évoquent l'existence d'un culte domestique connu dans tous les sites du Néolithique moyen (5e- 4e millénaire avant J.-C.).

Cette statuette en terre cuite, qui représente une figurine féminine, a été découverte en trois fragments épars sur le site néolithique de Noyen-sur-Seine (Seine-et-Marne).

Un modèle stylisé

Il s’agit d’une figurine féminine de 12,6 cm de haut. Les bras, modelés en haut-relief, sont assez courts et les mains suggérées par de fines incisions. L’objet est incomplet, les jambes et les pieds ne sont pas conservés. La trouvaille, sur ce site, de fragments appartenant à d’autres figurines, laisse supposer que la statuette possédait des jambes fuselées et de très petits pieds.

À l’origine, elle était de couleur brune ; la couleur rouge de la partie médiane (bassin) est due à l’action du feu, après la fracture de la pièce.

L’absence de tête n’est pas due à une cassure. Si tête il y avait, elle ne pouvait être que rapportée : une logette cylindrique de 3,8 cm de long s’enfonce longitudinalement dans le buste. Il est également envisageable qu'un élément quelconque en matière périssable (bois, os…) ait été logé dans cette petite cavité.

Objet usuel ou objet de culte ?

La face postérieure de cette statuette présente des caractères anatomiques peu marqués. Elle évoque la forme d’une spatule ou d'une palette.

D’autres fragments de torses, de bassins ou de jambes, ont été retrouvés sur ce site, la plupart mêlés à des objets de rebut, laissant supposer que ces figurines étaient des objets courants, sans valeur exceptionnelle. Elles pourraient néanmoins relever d'un culte domestique.

Cette petite figurine incarne la maternité et, par conséquent, la fécondité, dans la pure tradition des figurines néolithiques connues dans le Bassin méditerranéen depuis la plus haute Antiquité.

Une culture composite

Dans ce même secteur de la vallée de la Seine, comme dans toutes celles du Bassin parisien, d'autres enceintes sont connues et suggèrent le partage et le contrôle des territoires entre les différentes communautés néolithiques. Mais des habitats ouverts, dépourvus de retranchement, sont également attestés.

Le très abondant mobilier recueilli, céramique et lithique, a permis de définir un faciès culturel original : le groupe de Noyen-sur-Seine, qui rassemble des caractères composites. Certains, issus du fond de Cerny, s’expriment notamment dans une partie de l’industrie sur éclats ; d’autres, matérialisant des influences nord-orientales d’une part, et méridionales d’autre part, portent sur la céramique.

Ce groupe fait donc la synthèse des évolutions culturelles qui marquent le sud-est du Bassin parisien à la fin du 5e millénaire, où se rencontrent les courants méridionaux et orientaux.

Moulage d’une sépulture néolithique

Cette sépulture féminine, néolithique, a été retrouvée à Noyen-sur-Seine (Seine-et-Marne). Son squelette relativement bien conservé a permis d’en réaliser un moulage. La défunte était accompagnée d’offrandes et d’effets personnels.

La sépulture d’une femme âgée

Ce squelette reposait dans une fosse creusée dans une tranchée de palissade qui barre le méandre du site de Noyen-sur-Seine, « le Haut des Nachères » (Seine-et-Marne). Découvert à la base même du labour, ses ossements présentent des fractures qui résultent, pour la plupart, du tassement dû aux engins agricoles.

Il appartient à une femme plutôt âgée. La main, retrouvée sous le crâne, avait probablement glissée sous le poids d’un bracelet. La flexion extrême des deux membres supérieurs et la position insolite du bras droit suggère qu’un traitement particulier a été réservé à la défunte, peut-être un ensevelissement postérieur au décès.

Des offrandes pour l’au-delà

Deux récipients en terre cuite - dont l’un était manifestement brisé dès l’enfouissement - ainsi qu’un poinçon en os avaient été déposés dans la sépulture. Les vases permettent de dater la sépulture du Néolithique moyen (vers 4000 – 3500 avant J.-C).

L’inhumée portait un bracelet de pendeloques en pierre, os et coquillages, peut-être une parure portée de son vivant. Le pendentif en pierre a été façonné dans un fragment de bracelet beaucoup plus ancien, peut-être vieux de plus de 1 000 ans, car datable du Néolithique ancien. Le fragment a été perforé pour l’intégrer au bracelet. La récupération de fragments de bracelets très anciens est fréquente tout au long du Néolithique. Ce geste a probablement une signification dont la nature nous échappe (souci esthétique, acte symbolique ?).

Moyen Âge

Plus près de nous, le château du XVIIIe siècle est encadré par des communs édifiés au XVIe siècle entre 1553 et 1556 par François de Carnavalet, grand écuyer du roi Henri II pour y établir un haras royal.

François de Kernevenoy, seigneur de Noyen, appartenait à l'une des plus nobles familles de Bretagne.

Il avait épousé Jeanne Huraut, fille de Jean, sieur de Veuil et de Jeanne de Raquier.

Le fief de Kernevenoy était situé dans la paroisse, devenue aujourd'hui commune de Quimper-Guézennec, canton de Pontrieux, arrondissement de Guimgamp dans les Côtes-d'Armor. Le surnom de Carnavalet lui a été donné sous le règne de Henri II.

Le roi à cette époque avait 10 000 chevaux ; il mourut en tournoi sur le cheval turc « le malheureux », tué par le capitaine Montgomery. Carnavalet avait dressé « Le Moreau superbe » qui dansait la volte et le futur roi Charles IV se le fit céder contre indemnité royale. Carnavalet fut distingué as hippique et fut nommé écuyer du roi.

Quand il mourut en 1571, son corps fut inhumé en l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, face à l'entrée Est du Louvre actuel mais son cœur fut déposé dans une sépulture face à l'autel en l'église Saint-Blaise-et-Sainte-Vierge de Noyen.

L'église

La construction de l'église doit remonter vers le 11e ou 12e siècle, époque ou la population de Noyen s'est trouvée être assez importante mais à l'origine ce n'était qu'une simple chapelle construite par le seigneur.

En 1567 débute la 2e guerre de religion et les troupes du prince de Condé logent à Sourdun ; Bray et Nogent sont villes huguenotes (protestantes). Un camp de Réformés est établi entre Sens, Bray et Nogent. Les soldats brûlent les églises de Voulton, Villenauxe-la-Petite, Noyen, Courlon ainsi que les châteaux de Vertilly, Courceroy, Lamotte et Noyen.

En tout cas, il faut admettre que cette église existait telle qu'elle est aujourd'hui avant 1571, car on voit dans le chœur une inscription où est inhumé le cœur de Mr Carnavalet, lequel décéda le 18 avril 1571.

Des travaux considérables furent effectués en 1774 pour une somme de 3 875 livres.

Un extrait du registre paroissial en date du 13 octobre 1778 relate que la cloche unique d'un poids de 762 livres et demi étant cassée, elle a été refondue en une cloche de 688 livres et qu'une deuxième de 473 livres et demi lui a été adjointe. Ces cloches ont peut-être été fondues pendant la Révolution car il n'y a plus actuellement qu'une seule cloche.

Quant au presbytère, il a été construit à la veille de la Révolution par Monseigneur Boizot dernier prieur. La commune de Noyen est devenue propriétaire de la totalité à partir du 27 juin 1832.

Équipements et services

Eau et assainissement

L’organisation de la distribution de l’eau potable, de la collecte et du traitement des eaux usées et pluviales relève des communes. La loi NOTRe de 2015 a accru le rôle des EPCI à fiscalité propre en leur transférant cette compétence. Ce transfert devait en principe être effectif au , mais la loi Ferrand-Fesneau du a introduit la possibilité d’un report de ce transfert au [72] - [73].

Assainissement des eaux usées

En 2020, la commune de Noyen-sur-Seine ne dispose pas d'assainissement collectif[74] - [75].

L’assainissement non collectif (ANC) désigne les installations individuelles de traitement des eaux domestiques qui ne sont pas desservies par un réseau public de collecte des eaux usées et qui doivent en conséquence traiter elles-mêmes leurs eaux usées avant de les rejeter dans le milieu naturel[76]. La communauté de communes de la Bassée - Montois (CCBM) assure pour le compte de la commune le service public d'assainissement non collectif (SPANC), qui a pour mission de vérifier la bonne exécution des travaux de réalisation et de réhabilitation, ainsi que le bon fonctionnement et l’entretien des installations[74] - [77].

Eau potable

En 2020, l'alimentation en eau potable est assurée par la commune qui gère le service en régie[74] - [78] - [79].

Les nappes de Beauce et du Champigny sont classées en zone de répartition des eaux (ZRE), signifiant un déséquilibre entre les besoins en eau et la ressource disponible. Le changement climatique est susceptible d’aggraver ce déséquilibre. Ainsi afin de renforcer la garantie d’une distribution d’une eau de qualité en permanence sur le territoire du département, le troisième Plan départemental de l’eau signé, le , contient un plan d’actions afin d’assurer avec priorisation la sécurisation de l’alimentation en eau potable des Seine-et-Marnais. A cette fin a été préparé et publié en décembre 2020 un schéma départemental d’alimentation en eau potable de secours dans lequel huit secteurs prioritaires sont définis. La commune fait partie du secteur Bassée Montois[80].

Population et société

Politique et administration

Dans le canton et l’arrondissement de Provins et la 4e circonscription.

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[81]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[82].

En 2020, la commune comptait 382 habitants[Note 9], en augmentation de 7,91 % par rapport à 2014 (Seine-et-Marne : +3,69 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Loisirs

La commune dispose d'un parc de jeu pour enfant, d'un terrain de tennis - Basketball , d'un terrain de football, d'un terrain de boule, d'un terrain de VTT, des agrès de sports et d'une table de pingpong. La commune dispose aussi de plusieurs Boites à Livres qui couvrent tout le territoire. Il y a aussi un terrain de camping sur le territoire de la commune.

Vie locale

La municipalité a mis en place un conseil municipal des jeunes, élu, qui représente leur génération dans le village.

La commune organise plusieurs manifestations festives (environ une par mois) pour dynamiser le village.

Vie scolaire

Médias

- La commune possède un site internet et un journal communal : Le Carnavalet.

Économie

Revenus de la population et fiscalité

En 2017, le nombre de ménages fiscaux de la commune était de 160, représentant 398 personnes et la médiane du revenu disponible par unité de consommation de 22 580 euros[85].

Emploi

En 2017 , le nombre total d’emplois dans la zone était de 36, occupant 172 actifs résidants.

Le taux d'activité de la population (actifs ayant un emploi) âgée de 15 à 64 ans s'élevait à 68,9 % contre un taux de chômage de 9,8 %.

Les 21,3 % d’inactifs se répartissent de la façon suivante : 7,4 % d’étudiants et stagiaires non rémunérés, 7,4 % de retraités ou préretraités et 6,6 % pour les autres inactifs[86].

Entreprises et commerces

En 2018, le nombre d'établissements actifs était de 21 dont 2 dans l’industrie manufacturière, industries extractives et autres, 5 dans la construction, 3 dans le commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration, 1 dans les activités immobilières, 5 dans les activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien, 4 dans l’administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale et 1 était relatif aux autres activités de services[87].

En 2019, 5 entreprises ont été créées sur le territoire de la commune, dont 4 individuelles.

- La commune dispose d'un boulanger - pâtissier - épicier qui passe tous les matins sauf les lundis et les vendredis, la commune dispose d'un boucher - charcutier - traiteur qui passe le mercredi dans le village, elle dispose aussi d'un dépôt de gaz butane et propane, d'une menuiserie générale, de chambres d'hôtes, d'une agence immobilière, d'un magasin de produits de beauté, d'une tapisserie et d'un cabinet d'infirmières libérales.

- Une industrie de génération de biométhane est sur le territoire de la commune depuis 2018. Il y a plusieurs sablières sur la commune. Plusieurs entreprises agricoles sont implantées sur le territoire. Les commerces de la commune contribuent à son économie.

Agriculture

Noyen-sur-Seine est dans la petite région agricole dénommée la « Bassée » ou « Basse Seine », au sud-est du département[Carte 5]. En 2010, l'orientation technico-économique[Note 10] de l'agriculture sur la commune est diverses cultures (hors céréales et oléoprotéagineux, fleurs et fruits)[88].

Si la productivité agricole de la Seine-et-Marne se situe dans le peloton de tête des départements français, le département enregistre un double phénomène de disparition des terres cultivables (près de 2 000 ha par an dans les années 1980, moins dans les années 2000) et de réduction d'environ 30 % du nombre d'agriculteurs dans les années 2010[89]. Cette tendance se retrouve au niveau de la commune où le nombre d’exploitations est passé de 5 en 1988 à 2 en 2010. Parallèlement, la taille de ces exploitations augmente, passant de 113 ha en 1988 à 312 ha en 2010[88]. Le tableau ci-dessous présente les principales caractéristiques des exploitations agricoles de Noyen-sur-Seine, observées sur une période de 22 ans :

| 1988 | 2000 | 2010 | |

|---|---|---|---|

| Dimension économique[88] - [Note 11] | |||

| Nombre d’exploitations (u) | 5 | 3 | 2 |

| Travail (UTA) | 8 | 9 | 4 |

| Surface agricole utilisée (ha) | 565 | 511 | 623 |

| Cultures[90] | |||

| Terres labourables (ha) | 543 | 490 | s |

| Céréales (ha) | 411 | s | s |

| dont blé tendre (ha) | 185 | 184 | s |

| dont maïs-grain et maïs-semence (ha) | 155 | s | s |

| Tournesol (ha) | 38 | s | |

| Colza et navette (ha) | s | s | s |

| Élevage[88] | |||

| Cheptel (UGBTA[Note 12]) | 1 | 0 | 0 |

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- Le château de Noyen-sur-Seine,

Classé MH (1960, 2009, L'ensemble du château proprement dit ; les douves ; le sol de la cour d'honneur et des parterres en 1960. Les communs du château, en totalité en 2009)[91]. Le château a appartenu auparavant à François de Carnavalet, Grand Écuyer du Roi Henri II de Valois-Angoulême (Maison régnante en France).

Classé MH (1960, 2009, L'ensemble du château proprement dit ; les douves ; le sol de la cour d'honneur et des parterres en 1960. Les communs du château, en totalité en 2009)[91]. Le château a appartenu auparavant à François de Carnavalet, Grand Écuyer du Roi Henri II de Valois-Angoulême (Maison régnante en France).

- Construit au XVIIIe siècle, par la Famille Montchal, sur les restes d'un château du XVIe siècle dont il ne reste que les communs.

- L'église Notre-Dame-de-l 'Assomption,

Classé MH (1976, 1987, L'ensemble de l'église proprement dit ; les tableaux et statuts, l'autel, la clôture du cœur et l'encensoir.) (antérieurement Saint-Blaise et de la Sainte-Vierge), XIIe siècle et XVIe siècle[92] (récemment rénover). Construite antérieurement à 1571, probablement au XIe siècle - XIIe siècle.

Classé MH (1976, 1987, L'ensemble de l'église proprement dit ; les tableaux et statuts, l'autel, la clôture du cœur et l'encensoir.) (antérieurement Saint-Blaise et de la Sainte-Vierge), XIIe siècle et XVIe siècle[92] (récemment rénover). Construite antérieurement à 1571, probablement au XIe siècle - XIIe siècle.

- Au pied de l'autel se trouve une plaque de marbre gravée derrière laquelle est inhumé le cœur de François de Carnavalet, Grand Écuyer du Roi Henri II de Valois-Angoulême (Maison régnante en France)[93].

Inscription en moyen français de la plaque de marbre

"CY GIST LE COEVR DE HAVLT ET PVISSANT SEIGNEVR MESSIRE FRANCOIS DE CARNEVENOY EN SON VIVANT CHEVALIER DE LORDRE DU ROY CONSEILLER EN SES CONSEILS DESTAT ET PRIVE GOVVERNEVR DE MONSEIGNEVR DE DVC DANIOV FILZ ET FRERE DE ROY CHEF DE SON CONSEIL SVPERINTENDANT DE SES MAISOS ET AFFAIRES ET GOVVERNEVR DANIOV BOVRBONNOIS ET FORES LIEVTENANT DE CENT HOMMES DARMES DE LA COMPAIGNE DVDIS DVC DANIOV DE PRESENT ROY DE FRANCE ET DE POLLONGNE LEQVE DECEDA LE 18 IOVR D".

Traduction

"CI-GÎT LE CŒUR DU HAUT ET PUISSANT SEIGNEUR, MESSIRE FRANÇOIS DE KERNEVENOY (dit de Carnavalet) EN SON VIVANT CHEVALIER DE L'ORDRE DU ROI (Ordre de Saint - Michel), CONSEILLER AU CONSEIL D'ÉTAT ET GOUVERNEUR DE MONSEIGNEUR LE DUC D'ANJOU, FRÈRE DU ROI, CHEF DE SON CONSEIL, SURINTENDANT SUR SES MAÏS (Impôts de l’époque) ET SUR SES AFFAIRES ET GOUVERNEUR D'ANJOU DE BOURGOGNE ET LIEUTENANT DE CENT HOMMES D'ARMES DE LA COMPAGNIE DU DUC DANIOV, DU PRÉSENT ROI DE FRANCE ET POLOGNE EST DÉCÉDÉ LE ."

- Le Presbytère, construit à la veille de la Révolution de 1789.

- L'écluse-barrage du Vezoult.

- La réserve Naturelle de la Bassée.

- Le travail du Maréchal-ferrant, ancien appareil servant au ferrage des grands animaux.

- Les pirogues et objets du mésolithique et carolingiens.

- La Mairie datant des années 1880.

Patrimoine naturel

La commune possède un morceau de la Réserve naturelle nationale de la Bassée sur son territoire.

Personnalités liées à la commune

- François de Kernevenoy dit de Carnavalet (1519-1571), ancien propriétaire du château de Noyen-sur-Seine, Grand Écuyer de Roi Henri II de Valois-Angoulême (Roi de France)[93], gouverneur du duc d'Anjou futur roi Henri III de France, Seigneur de Noyen, de Fontaines-Fourches et de Grisy. Il appartenait à l'une des plus nobles familles de Bretagne. Il est le frère de l'Évêque de Tréguier, Claude de Kernevenoy.

- Simon Jules Brévignon (1823-1896).

- Charles Jean Pierre Barentin (1704 - 16 avril 1763), comte de Monchal, Seigneur de Noyen et de Grisy, Brigadier des armées du roi.

- Gérard Lignac (1928-2017), directeur de groupe de presse, PDG du Groupe EBRA, propriétaire du château de Noyen-sur-Seine.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Site de la mairie

- Noyen-sur-Seine sur le site de la CC Bassée-Montois

- « Dossier complet : Commune de Noyen-sur-Seine (77341) », Chiffres détaillés, Insee (consulté en )

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisés par la présence d’espèces, d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du milieu du patrimoine naturel régional ou national.

- Les ZNIEFF de type 2 sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des potentialités biologiques importantes.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Contrairement au hameau ou écart qui est un groupe d’habitations , un lieu-dit n'est pas forcément un lieu habité, il peut être un champ, un carrefour ou un bois...

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- En raison des arrondis, la somme des pourcentages n’est pas toujours égale à 100 %.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- L'orientation technico-économique d'une exploitation est la production dominante de l'exploitation, déterminée selon la contribution de chaque surface ou cheptel à la production brute standard.

- L'indicateur s signifie que la donnée n'est pas diffusée par respect du secret statistique.

- L'Unité gros bétail alimentation totale (UGBTA) est une unité employée pour pouvoir comparer ou agréger des effectifs animaux d’espèces ou de catégories différentes (par exemple, une vache laitière = 1,45 UGBTA, une vache nourrice = 0,9 UGBTA, une truie-mère = 0,45 UGBTA).

- Cartes

- « Sites Natura2000 de Noyen-sur-Seine » sur Géoportail (consulté le 15 janvier 2021)..

- « Zones ZNIEFF de Noyen-sur-Seine » sur Géoportail (consulté le 15 janvier 2021)..

- « Noyen-sur-Seine - Occupation simplifiée 2017 », sur cartoviz.institutparisregion.fr (consulté le ).

- IAU Île-de-France, « Évolution de l'occupation des sols de la commune vue par photo aérienne (1949-2018) », sur cartoviz.institutparisregion.fr (consulté le ).

- [PDF]« Carte des petites régions agricoles en Seine-et-Marne », sur driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

Références

- « Plan séisme consulté le 29 décembre 2020 ».

- « Noyen-sur-Seine » sur Géoportail. Carte IGN classique.

- Sandre, « Fiche cours d'eau - La Seine (----0010) ».

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Bras de la Seine (F2200801) ».

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Bras de la Seine (F2201001) ».

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Canal 01 de Mézières (F2--2302) ».

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Bras 01 du Moulin Hauts Champs (F2202101) ».

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Fossé 01 des Perches (F2202000) ».

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Fossé 01 de Champsouchard (F2201500) ».

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Bras 01 de Champsouchard (F2201201) ».

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Fossé 01 de la Planchotte (F2201000) ».

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Bras de la Grande Noue d'Hermé (F22-0451) ».

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Le Resson (F2150600) ».

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Fossé 01 de la Ferme d'Isle (F2206502) ».

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Canal 01 de la Commune de Villiers-sur-Seine (F2158002) ».

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Canal de Derivation de Beaulieu a Villiers-sur-Seine (F21-4002) ».

- Sandre, « Fiche cours d'eau - La Grande Noue Hermé (F2228000) ».

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Canal 01 de la Bouteille (F2148002) ».

- Site SIGES – Seine-Normandie (Système d’information pour la gestion des eaux souterraines en Seine-Normandie), consulté le 12 juin 2019

- « SAGE dans le département de Seine-et-Marne », sur le site de la préfecture de Seine-et-Marne (consulté le ).

- « SAGE Bassée Voulzie - Documents », sur https://www.gesteau.fr/ (consulté le ).

- « Ile SDDEA et sa régie », sur www.sddea.fr, (consulté le ).

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le ).

- « Définition d’une normale climatologique », sur http://www.meteofrance.fr/ (consulté le ).

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Orthodromie entre Noyen-sur-Seine et Melun-Villaroche », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Melun - Villaroche - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le ).

- « Station météorologique de Melun - Villaroche - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le ).

- « Les différents espaces protégés. », sur http://www.observatoire-biodiversite-centre.fr/ (consulté le ).

- « Liste des espaces protégés sur la commune », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « la Bassée », sur www.reserves-naturelles.org (consulté le ).

- « la réserve naturelle nationale de « La Bassée » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Réseau européen Natura 2000 », sur le site du Ministère de la transition écologique et solidaire (consulté le ).

- « Liste des zones Natura 2000 de la commune de Noyen-sur-Seine », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « La Bassée - ZSC - FR1100798 », sur www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr, (consulté le ).

- « site Natura 2000 FR1100798 - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Bassée et plaines adjacentes - ZPS - FR1112002 », sur www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr, 2 septembre 2019, modifié (consulté le ).

- « site Natura 2000 FR1112002 - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Liste des ZNIEFF de la commune de Noyen-sur-Seine », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF les « anciens méandres de la Seine à Noyen » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF les « boisements alluviaux entre Herme et Melz-sur-Seine » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF la « Reserve de la Bassée et Abords » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF la « Zone humide de la Coupée à Noyen » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF la « vallée de la Seine entre Montereau et Melz-sur-Seine (Bassée) » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Paris », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Liste des lieux-dits français », sur MémorialGenWeb (consulté en ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole) », sur www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr (consulté le ).

- IAU Île-de-France, « Mode d'occupation du sol de l'Île-de-France », sur www.institutparisregion.fr (consulté le ).

- « Nomenclature du MOS en 11 postes », sur www.iau-idf.fr (consulté le ).

- « Le SCOT Grand Provinois », sur www.cc-du-provinois.fr (consulté le ).

- « PLUi de la CC de la Bassée - Montois », sur cc-basseemontois.fr (consulté le ).

- « Etat d'avancement des documents d'urbanisme locaux au 01/11/2019 », sur /www.seine-et-marne.gouv.fr (consulté le ).

- Statistiques officielles de l'Insee, section Logement consulté le 22 septembre 2020

- Henri Stein et Jean Hubert, Dictionnaire topographique du département de la Seine-et-Marne, Paris, (lire en ligne), p. 421.

- Bibl. nat., Baluze 40, fol. 144.

- Quantin, I, p. 503.

- Longnon, I, p. 99.

- Rôles des fiefs, 145.

- Longnon, II, 269.

- Archives nationales, KK 35, fol. 62.

- Archives nationales, P 1781, n° 699 bis.

- Ernest Nègre - 1990 - Toponymie générale de la France - Page 191.

- « Annuaire des communes de Seine-et-Marne », sur um77.fr (Union des maires de Seine-et-Marne) (consulté en ).

- Daniel Mordant, Claude Mordant, L'enceinte néolithique de Noyen-sur-Seine (Seine-et-Marne), Bulletin de la Société préhistorique française, Études et travaux, tome 69, n°2, p.554-569, 1972.

- [Guilaine 1980] Jean Guilaine, La France d'avant la France, Paris, Hachette, , 349 p. (ISBN 978-2-01-011134-1), p. 118-119.

- [Marinval-Vigne et al. 1989] Marie-Christine Marinval-Vigne, Daniel Mordant, Guy Auboire, Anne Augereau, Salvador Bailon, Cécile Dauphin, Georgette Delibrias, Vincent Krier, Philippe Marinval... et Сlaude Mordant, « Noyen-sur-Seine, site stratifié en milieu fluviatile: une étude multidisciplinaire intégrée », Bulletin de la Société préhistorique française, vol. 86, nos 10-12 « hors-série - Du terrain au laboratoire : Pour un meilleur dialogue en archéologie », , p. 370-379 (lire en ligne [sur persee]).

- http://archsubgras.free.fr/pnavancien.html

- « Le service public local de l’eau potable et de l’assainissement. », sur https://www.vie-publique.fr/, (consulté le ).

- « Seine-et-Marne - Assainissement collectif », sur eau.seine-et-marne.fr (consulté le ).

- « Commune de Noyen-sur-Seine - organisation des services d'eau et d'assainissement », sur l'observatoire national des services d'eau et d'assainissement (consulté le ).

- « Fonctionnement des services d'assainissement collectif de Seine-et-Marne - carte arrêtée en février 2020 », sur eau.seine-et-marne.fr (consulté le ).

- « Tout savoir sur l’assainissement non collectif », sur le portail ministériel de l'assainissement non collectif (consulté le ).

- « Le SMAAEP de Crécy_Boutigny et Environs - Services en propre », sur l'observatoire national des services d'eau et d'assainissement (consulté le ).

- « Noyen-sur-Seine - Communes adhérentes et compétences », sur l'observatoire national des services d'eau et d'assainissement (consulté le ).

- « Noyen-sur-Seine - Services et indicateurs », sur l'observatoire national des services d'eau et d'assainissement (consulté le ).

- « Schéma départemental d’alimentation en eau potable de secours de Seine-et-Marne », sur www.seine-et-marne.fr, (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Statistiques officielles de l'Insee, section Revenus et pauvreté des ménages, consulté le 22 septembre 2020

- Statistiques officielles de l'Insee, section «Population active, emploi et chômage au sens du recensement en 2017», consulté le 30 décembre 2020

- Statistiques officielles de l'Insee, section «Démographie des entreprises en 2019», consulté le 30 décembre 2020

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans la commune de Noyen-sur-Seine », sur http://recensement-agricole.agriculture.gouv.fr/ (consulté le ).

- « L'agriculture en Seine-et-Marne », sur www.seine-et-marne.gouv.fr (consulté le ).

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans la commune de Noyen-sur-Seine », sur le site « Agreste » du service de la statistique et de la prospective (SSP) du ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt. (consulté le ).

- « Château de Noyen », notice no PA00087182, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Objets mobiliers classés de l'église », base Palissy, ministère français de la Culture.

- Fiche de François de Kernevenoy sur le site geneanet.org

Mordant C., Mordant D. - L’enceinte néolithique de Noyen-sur-Seine (Seine-et-Marne). Bull. de la Société préhistorique française, T. 69, Études et Travaux, fasc. 2, 1972, p. 554-569.

Mordant C., Mordant D. - Les sépultures néolithiques de Noyen-sur-Seine (Seine-et-Marne). Bull. de la Société préhistorique française, T. 75, no 11-12, 1978, p. 559-578.

Mordant C., Mordant D. - Noyen-sur-Seine : autour d’une figurine féminine. AntiquitésNationales, no 18/19, années 1986/87 (1987), p. 163-169.

Mordant D. - Dix années de recherches à Noyen-sur-Seine (S. et M.). Des sondages à la fouille extensive. Bull. du Groupement archéologique de Seine-et-Marne, no 21, 1980 (1981), p. 7-21.

Mordant D. avec la collaboration de Mordant C. - Noyen-sur-Seine, habitat néolithique de fond de vallée alluviale. I - Étude archéologique. Gallia Préhistoire, T. 20, fasc. 1, 1977, p. 229-269.