Azawad

L'Azawad ou Azawagh, également orthographié Azaouad ou Azaouâd (en tamazight : ⴰⵣⴰⵓⴷ, Azawad[3], de l'origine berbère Azawaɣ), est un territoire presque entièrement désertique situé dans le Nord du Mali recouvrant des zones saharienne et sahélienne, dont les Touaregs réclament l'indépendance, qu'ils ont proclamée en 2012. Le territoire est le plus souvent appelé « Nord du Mali » ou par anglicisme « Nord-Mali ». Le mot azawad est un mot signifiant « zone de pâturage » et dérive du mot tamasheq Azawagh. Le gouvernement du Mali considère le simple emploi de cette dénomination comme séditieux[4] - [5]

| Azawad [1] ⴰⵣⴰⵓⴷ (ber) | |

Drapeau de l'Azawad. | |

.svg.png.webp) L'Azawad, selon le MNLA, en vert, avec le sud du Mali en gris foncé. | |

| Administration | |

|---|---|

| Statut politique | Territoire malien depuis 1960, contrôlé par le MNLA depuis 2011 |

| Capitale | Gao[1](jusqu'au [2]) |

| Gouvernement - Conseil transitoire |

Gouvernement provisoire : Conseil transitoire de l'État de l'Azawad[1], non reconnu Bilal Ag Acherif[1] |

| Démographie | |

| Population | 1 295 000 hab. (2009) |

| Densité | 1,6 hab./km2 |

| Langue(s) | Parlées : touareg, arabe, songhaï, peul, tadaksahak,français |

| Géographie | |

| Coordonnées | 16° 16′ nord, 0° 03′ ouest |

| Superficie | 822 000 km2 |

| Divers | |

| Fuseau horaire | UTC +0, heure d'été non-observée |

| Indicatif téléphonique | 223 |

| Devise | Unité-Justice-Liberté (fr) ⵜⴰⵔⵜⵢⵜ-ⵢⵈⵓⴷ-ⴰⵍⴰⵍⵓ (ber) ﻭﺣﺪﺓ - ﻋﺪﺍﻟﺔ - ﺣﺮﻳﺔ (ar) |

Étymologie

Azawad est un mot d'origine touarègue, utilisé aussi par les arabophones, qui signifierait littéralement « le territoire de transhumance »[6] ou « la terre de transhumance » et qui vient du mot touareg Azawagh. L'appellation touarègue et arabe correspond à peu près à la notion française de « pâturage ». Depuis 1990 et l'utilisation de ce mot pour désigner les régions nord du Mali, les habitants peuvent être appelés les Azawadis (au féminin Azawadies) mais on trouve parfois Azawadiens et Azawadiennes. En tifinagh, l'alphabet traditionnel et historique berbère, « Azawad » s'écrit « ⴰⵣⴰⵓⴷ ».

Géographie

La vallée fossile du Sahara central s'appelle en tamacheq « Azawa » (« le plat ») qui a une superficie de 380 km2, toute comprise dans la seule région de Tombouctou, entre la ville d’Araouane et les salines de Taoudéni.

La délimitation du territoire de l'Azawad n'est pas clairement définie et varie selon les auteurs. La zone de transhumance des Touaregs est située au nord du fleuve Niger, dans son acception la plus réduite, mais certains Touaregs l'étendent également au sud du fleuve.

Mohamed Tiessa-Farma Maïga distingue deux zones, selon que l’on se place d’un point de vue géographique (il s’agit alors de la « bande centrale au relief dunaire et caillouteux située en pleine zone aride au nord de Tombouctou et de la boucle du Niger », soit un désert qui s’étend sur plus de 800 km dont une centaine habitable) et d’un point de vue géopolitique (« tenant essentiellement du discours » et qui couvre alors une zone plus large)[7].

Pour les mouvements de la rébellion touarègue, l’Azawad couvre les trois régions du Nord du Mali : celles de Gao, de Tombouctou et de Kidal et une partie de la région de Mopti voir ville_de Douentza jusqu'à Kona[8].

Climat

Au nord, l'Azawad est bordé par l'Algérie, à l'est par le Niger et à l'ouest par la Mauritanie. L'Azawad est intégralement situé dans le Sahara, mais sa partie sud marque une transition avec la zone sahélienne. Les précipitations annuelles moyennes sont inférieures à 127 mm.

Villes principales

Les principales villes de l'Azawad incluent :

- Tombouctou (54 453 habitants en 2013)[9], située sur le fleuve Niger est une commune du Mali. Elle est surnommée « la ville aux 333 saints » et « la perle du désert ». Son nom viendrait du tamasheq Tin (ou Tim), qui signifie « puits » ou « lieu », et de Bouctou, nom donné à la femme présente à l'arrivée des Touaregs, gardienne d'un puits, et qui désignerait une personne originaire d’Essouk (un peu au nord de Kidal), ce qui donne « le lieu de Bouctou »[10] ;

- Gao (65 919 habitants, d'après la Commission nationale de la coopération décentralisée)[11], fondée au VIIe siècle au temps de l'Empire songhaï, elle fut la capitale de leur empire jusqu'à sa conquête par les Saadiens après la bataille de Tondibi. L'invasion saadienne de 1591 a largement détruit la ville qui recèle toujours des vestiges archéologiques de premier plan tel le tombeau des Askias ;

- Kidal (25 617 habitants), est située à 350 km au nord de Gao au cœur de l'Adrar des Ifoghas. Pendant longtemps cette zone était interdite, du fait de la présence d'un bagne militaire. Kidal connaît un essor très rapide, ce qui entraîne des problèmes d'équipements et de disponibilité de l'eau ;

- Ménaka (20 702 habitants) ;

- Gossi (17 000 habitants), est située à 180 km au sud de Gao au cœur du Gourma.

Cour de la mosquée Djingareyber de Tombouctou.

Cour de la mosquée Djingareyber de Tombouctou. Gao, le tombeau des Askias.

Gao, le tombeau des Askias. La maison des artisans de Kidal.

La maison des artisans de Kidal.

Relief

L'Azawad englobe le massif montagneux de l'Adrar des Ifoghas qui s'étend sur 250 000 km2. Ce massif est jonché d'empilements granitiques sous forme de blocs très érodés. Les vallées y sont larges et peu encaissées. En tamasheq, adrar signifie montagne. Quant au mot ifogha, il vient du clan aristocratique touareg Kel Ifoghas qui exerce depuis plusieurs générations un rôle politique prédominant dans la région.

L'Adrar des Ifoghas est un lieu prisé pour le trek grâce à ses nombreuses gueltas et un important patrimoine de gravures rupestres. Ces gueltas sont des plans d'eau temporaires ou pérennes, sans écoulement apparent (aréisme) : des mares qui subsistent après la crue dans les lits des oueds ou des « piscines naturelles » dans la roche en place[12] - [13] - [14].

Histoire

Berceau des Touaregs

À Essouk, dans l'Adrar des Ifoghas, se trouve un important site de gravures rupestres, daté de 6000 av. J.-C. Devenue une cité caravanière du commerce transsaharien, elle prospère entre le IXe et XIIe siècles, à cette période les migrations de Berbères ont constitué le fond de son peuplement : groupes Lemta et Houara (les paléo-berbères) suivis par d’autres, comme les « pasteurs hamites », les Kel Tadamakat, et ceux venus plus tard d'Oualata ou du Maroc. Dans ce creuset d’Essouk s’est cristallisée et s'est développée la culture touareg avant d’essaimer à l’intérieur du Mali et dans les contrées voisines du Niger et de l’Algérie. Dans cette zone se trouvent de nombreuses gravures anciennes en tifinagh[15].

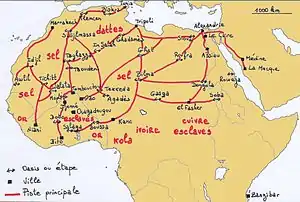

Période d'influence de l'empire du Ghana dans sa composante sud-saharienne

Conquête de Gao et Tombouctou

En 1591, le sultan marocain Ahmed al-Mansur Saadi entend profiter de l'instabilité à la tête de l'Empire songhaï, il mobilise une armée de 30 000 hommes et marche vers Gao. À Tondibi, il affronte et bat l'armée d'Askia Ishaq II, forte de 40 000 hommes. Cette défaite aboutit à la conquête de Gao et de Tombouctou qui deviennent alors le pachalik marocain de Tombouctou et de Gao, les Maghrébins (Maures et Touaregs) parviennent ainsi à s'émanciper de la tutelle songhaï et plus largement de la domination des États ouest-africains précoloniaux.

L'autorité saadienne s'effrite rapidement au début du XVIIe siècle et l'Azawad se retrouve aux mains de divers groupes locaux, les Marocains ne gardant l'autorité que sur quelques villes situées sur les rives du Niger, passant elles-mêmes épisodiquement sous contrôle touareg.

Les Bambaras finissent par s'imposer dans la partie sud, le long du fleuve Niger, alors que les Touaregs finissent par soumettre l'ancien pachalik tout en gardant le contrôle du désert plus au nord. La région de la boucle du Niger passe aux mains des Peuls au début du XIXe siècle puis des Toucouleurs, la partie désertique demeurant sous contrôle ininterrompu des Touaregs jusqu'à la conquête française.

Colonisation française

La pénétration coloniale française se fait en suivant le fleuve Sénégal et le fleuve Niger, depuis l'océan Atlantique en allant vers l’est. Tombouctou est conquise en 1894 et Gao en 1899. Le territoire de l'Azawad est alors intégré au Soudan français qui sera une composante de l'Afrique-Occidentale française. Le [16], les Touaregs et les Maures de l'Azawad demandent à ne pas faire partie du processus d'indépendance ouest-africain à travers une pétition signée par 300 chefs locaux et portée par le cadi de Tombouctou Mohamed Mahmoud Ould Cheikh[16]. La France est alors en pleine crise institutionnelle qui prend fin avec le retour du général de Gaulle le . Cette pétition est portée à la connaissance des autorités françaises par une lettre adressée au général de Gaulle le [16]. Les responsables touaregs et maures soulignent leur incompatibilité avec les sociétés subsahariennes et demandent à être intégrés au Sahara algérien (l'Algérie, contrairement à une colonie comme l'Afrique-Occidentale française, étant assimilée alors à un ensemble de départements français). Cette demande est ignorée par le président français.

Léopold Sédar Senghor et Modibo Keïta seront les artisans de la fédération du Mali, regroupant les colonies françaises du Sénégal, du Soudan français (dont l'Azawad), de la Haute-Volta (futur Burkina Faso) et du Dahomey (futur Bénin). La fédération est créée en janvier 1959, mais dès le mois de mars, le Dahomey et la Haute-Volta se retirent. En mai 1959, de Gaulle reçoit Modibo Keïta et reconnaît l’indépendance de la fédération du Mali, qui sera proclamée le . Durant l’été, des dissensions internes entraînent l’éclatement de la fédération du Mali. Le 20 août 1960, le Sénégal proclame son indépendance. Après l'échec de la fédération du Mali, la république du Mali correspondant à l'ancien Soudan français devient indépendante le , l'Azawad est alors intégré dans ce nouvel État indépendant. L'autorité malienne y remplace l'autorité française.

Rébellions touaregs

À partir de l'indépendance du Mali, l'Azawad est le terrain de nombreux conflits opposant l'armée malienne à ceux qui sont généralement appelés « rebelles touaregs ». Ces derniers réclament l'autodétermination de l'Azawad. En 1963, trois ans après l'indépendance du Mali, éclate la première rébellion touarègue. Elle fut très durement réprimée par l'armée malienne qui alla jusqu'à envoyer ses avions bombardiers mater la révolte[17]. Le pays est alors sous contrôle de Modibo Keïta. Le mouvement fut également très affaibli par les sécheresses des années 1970. En 1990, deux ans après la création du Mouvement populaire de libération de l'Azawad, a lieu une insurrection. Cela aboutit à la signature des accords de Tamanrasset en 1991 et du pacte national en 1992.

En 2006, une nouvelle insurrection a lieu, aboutissant aux accords d'Alger, signés le 4 juillet 2006[18]. L'incapacité de l'État malien à imposer son autorité sur les grands espaces peu densément peuplés de l'Azawad a favorisé le grand-banditisme et les activités terroristes telles AQMI. L'Azawad est progressivement devenue une plateforme de trafics en tous genres, de drogue notamment[19]. Ainsi, le 5 novembre 2009, un vieux cargo Boeing en provenance du Venezuela avait pu atterrir entre Gao et Kidal, rempli de cocaïne[20]. Cette région sert également de base de repli à AQMI, qui finance ses opérations en interceptant une partie du flux de drogue mais aussi au moyen de prises d’otages[21]. Une troisième source de revenus pour AQMI et les autres groupes rebelles basés dans la région du Nord-Mali est constituée de donations de la part de diverses organisations et gouvernements étrangers, dont ceux des États gaziers du golfe Persique. Ainsi, de nombreux médias étrangers ont relevé la présence d’employés d’organisations non-gouvernementales qataries dans l’Azawad en 2012, dans le cadre de vives tensions entre les forces rebelles et le gouvernement malien. Selon Radio France internationale, ces employés auraient apporté une assistance financière, matérielle et logistique aux forces rebelles[22]. Cette assistance proviendrait aussi directement de la part du gouvernement du Qatar. Ainsi, Roland Marchal, chercheur au Centre d'études et de recherches internationales de sciences politiques à Paris, affirme que des forces spéciales qataries se seraient rendues dans l’Azawad en 2012 pour entraîner des recrues des forces rebelles[23].

C'est dans ce contexte d'exaspération azawadie et d'impuissance malienne qu'a lieu l'insurrection de 2012. Début 2012, une nouvelle insurrection est déclenchée par le Mouvement national pour la libération de l'Azawad (MNLA) qui réclame l’indépendance de la zone couvrant intégralement les trois régions du Nord du Mali (celles de Kidal, de Tombouctou et de Gao). Cette insurrection est menée dans un premier temps conjointement puis séparément avec le mouvement salafiste Ansar Dine — qui veut imposer la charia — et l'organisation terroriste Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI). En mars 2012, un coup d'État militaire à Bamako renverse le président malien Amadou Toumani Touré, ce qui précipite la désorganisation de l'armée et aboutit à son désengagement de la zone située au nord du fleuve Niger, à l'occupation du territoire par le MNLA et les mouvements islamiques. Le 6 avril, le MNLA proclame unilatéralement l'indépendance de l'État indépendant de l'Azawad[1]. Cette « prétendue déclaration d'indépendance » a été immédiatement rejetée par l'Union africaine[24] et par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest[25], et l'indépendance de l'Azawad n'est pas reconnue par la communauté internationale[26] - [27].

Le 26 mai 2012, après trois semaines de négociations à Gao, le MNLA annonce sa fusion avec le groupe islamiste Ansar Dine. Les deux mouvements annoncent être parvenus à un accord pour déclarer l'Azawad « État indépendant ». Ils doivent par ailleurs constituer une armée commune chargée de sécuriser le territoire pour le peuple de l'Azawad « dans toute sa diversité ». L'éventuelle soumission des peuples de l'Azawad à l'application de la charia sera incertaine, et si oui dans quels termes juridiques, politiques et sociaux, dans le cadre d'un État déclaré islamique désormais, et non plus laïc. À Gao et Tombouctou, le 25 mai au soir de la signature, l'accord a été accueilli par des tirs en l'air. Ainsi le MNLA et Ansar Dine mettent leurs forces en commun pour former le Conseil transitoire de l'État islamique de l'Azawad[28].

« Le mouvement Ansar Dine et le MNLA proclament leur auto-dissolution dans l'Azawad. Les deux mouvements créent le Conseil transitoire de l'État islamique de l'Azawad », selon le protocole d'accord entre le mouvement indépendantiste et le groupe islamique[29].

Cependant, le 29 mai 2012, le MNLA exprime son désaccord, le document final ayant été modifié après la signature. Le différend porte notamment sur l'ajout à l'insu du MNLA de l'application de la « charia » dans le nouvel Azawad[30]. Le 1er juin, il dénonce l'accord au nom de sa « ligne résolument laïque »[31]. Le 7 juin, le MNLA dévoile le Conseil transitoire de l'État de l'Azawad (CTEA) formé de 28 membres et ayant comme président Bilal Ag Acherif.

L’investiture d’Ibrahim Boubacar Keïta à la présidence du Mali en septembre 2013 a lieu pendant une accalmie temporaire[32]. Le mois suivant, les attaques des groupes rebelles reprennent, et en novembre, deux journalistes français sont enlevés puis égorgés par des membres d’AQMI[33].

En juillet 2014, la France met officiellement fin à l’opération Serval. Elle est remplacée par l’opération Barkhane, qui associe aux forces françaises des soldats mauritaniens, burkinabés, nigériens et tchadiens[34].

Après l’échec d’un nouveau cessez-le-feu en février, un accord de paix est enfin conclu entre les rebelles et le gouvernement malien en mai 2015, à la suite d'une médiation internationale.

En avril 2016, l’explosion d’une mine tue trois soldats de l’armée française. À cette date, 3 500 soldats français sont toujours engagés dans l’Azawad et sa région[35].

Lors d'une Conférence d’entente nationale, organisée du 27 mars au 2 avril 2017 à Bamako, une synthèse des échanges a été établie qui indique, concernant l’Azawad, que ce nom de territoire renvoie à « des réalités culturelles, historiques et géographiques », et ne peut faire l’objet « d’aucune revendication ». Ceci n'a pas suffit à mettre fin à toutes les revendications. En fin d'année 2017, une photo a suscité de multiples réactions sur les réseaux sociaux, réunissant sur le cliché Oumou Touré, ministre de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille, et Aminatou Walet Ag-Bibi, présidente des Femmes de l’Azawad, portant un foulard aux couleurs du MNLA. La photo a été prise à Bamako aux Assises des femmes du Mali pour la paix[36].

Démographie

Selon le recensement de 2009, la région de Gao compte 544 120 habitants, la région de Tombouctou 681 691 habitants, la région de Kidal 67 638 habitants, soit pour les trois régions environ 1,3 million d'habitants[37]. La population appartient à différentes ethnies : Peuls, Songhaïs, Touareg et l'ensemble Maures-Arabes-Berabiches-Kountas.

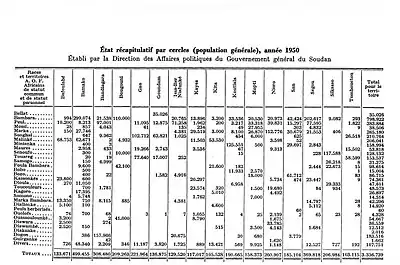

En 1950, la zone était comprise dans l'Afrique-Occidentale française. Le recensement colonial de 1950[38] (diagrammes ci-dessous) montre que Touaregs, Maures et Sonrhaïs constituaient déjà l'écrasante majorité de la population de la zone.

Recensement colonial de 1950.

Recensement colonial de 1950. Recensement de Tombouctou en 1950.

Recensement de Tombouctou en 1950.

Économie

Secteur primaire

- Élevage

Secteur tertiaire

L'Azawad possède deux villes inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO : Tombouctou et Gao. Celui-ci est gravement mis en péril par les destructions systématiques opérées à Tombouctou depuis le par les islamistes du mouvement Ansar Dine, contre les tombeaux des saints musulmans et les mosquées de la ville[39].

L'Adrar des Ifoghas est une région prisée pour le trek mais a beaucoup souffert de la présence d'AQMI.

Il en est de même pour les gravures rupestres proche d'Essouk vieilles de plus de 5 000 ans et pour les ruines médiévales d'Essouk.

Les festivals de musique touarègue tels le Festival d'Essouk et le Festival au désert sont également des atouts important en termes de tourisme culturel.

L'Azawad possède ainsi un potentiel touristique majeur très favorable à son rayonnement culturel mais est victime de la présence de groupes terroristes ainsi que de son image d'instabilité.

Transport

Réseau routier

Le réseau routier de l'Azawad est pour l'essentiel composé de pistes.

Réseau fluvial

Le fleuve Niger est le plus grand fleuve d'Afrique de l'Ouest et le troisième d'Afrique par sa longueur après le Nil et le Congo. L'explication la plus probable est que le nom Niger provienne du touareg Γer n ɣeren (« Fleuve des fleuves ») abrégé en nɣer et qui est en usage le long des rives à Tombouctou. Selon certaines conceptions, le fleuve Niger marque la frontière sud de l'Azawad. Il passe près des villes de Gao et Tombouctou et joue un rôle important pour l'économie du pays.

Transport aérien

- L'aéroport international de Tombouctou (code AITA : TOM, code OACI : GATB), est situé à 3 km au sud de Tombouctou, sur la route entre Tombouctou et Kabara. Il a été inauguré le 15 avril 1961.

- L'aéroport international de Gao (code AITA : GAQ, code OACI : GAGO) est situé à 4 km au sud-est de Gao. Il est également connu sous le nom d'aéroport de Korogoussou.

Culture

Les fondements culturels de l'Azawad sont intimement liés au Sahara et aux étendues désertiques du territoire. Le dromadaire, « vaisseau du désert » tient une place particulière. Les femmes touareg se couvrent rarement le visage, mais le chèche traditionnel des hommes n'en révèle que les yeux. Les Touaregs sont presque exclusivement monogames. Les Touaregs portent traditionnellement une sorte de long vêtement souvent nommé takakat (en étoffe de coton nommé « bazin ») et un chèche, appelé taguelmoust (tagelmust en tamasheq) ou encore « turban ». Le chèche est une grande pièce de tissu qui s’enroule sur la tête pour se protéger des rigueurs climatiques.

Langues

Le sonraï, le peul, l'arabe et le tamasheq sont les langues maternelles de leurs ethnies respectives. Elles prédominent dans la partie des régions de Gao de Kidal et de Tombouctou[40]. Le français et l'arabe sont deux langues utilisées dans l'enseignement et l'administration.

Patrimoine zootechnique

Les conditions désertiques ont conduit à l'apparition d'un patrimoine zootechnique particulièrement adapté à la vie des Touaregs. Cette dernière repose fortement sur le pastoralisme nomade, les animaux d'élevage sont donc l'élément vital de la société touarègue.

La race bovine Azawak est une variété de zébu spécifiquement développée au fil des siècles par les Touaregs. C'est une race mixte productive en viande et en lait. Elle est particulièrement adaptée au milieu aride et est très résistante à la chaleur.

Le dromadaire de race Azawak, est un animal endurant et adapté à la course. C'est une race de couleur claire à l'allure élancée. Ce dromadaire est l'animal mythique de l'Azalaï et des caravanes transsahariennes. Le dromadaire de race Rgueïbi, utilisé par les Maures, plus grand que le dromadaire Azawak, est moins rapide mais très productif en lait.

L'Azawakh, aussi appelé lévrier touareg ou sloughi touareg, est utilisé pour la chasse, sa rapidité lui permettant de se lancer aisément à la poursuite des antilopes et à la capture des oiseaux au vol. Il est également utilisé pour la garde. Léger, très fin, grand et élancé, il peut atteindre des vitesses approchant les 70 km/h. Il a été exporté récemment dans les pays occidentaux pour ses performances dans les cynodromes. Il est reconnu par la Fédération cynologique internationale depuis 1981[41].

Gastronomie

La gastronomie de la région est assez variée mais demeure méconnue. Outre les fruits sauvages et les « recettes de grand-mères » ou de cultivateurs, les plats et mets les plus fameux sont : l’alabadja, le fakohoye, le goussoum, le khamadraza, l’chider ou le done, le gasso, le widjila, l’almarga mafé, le chorba, le goundeye et l’aliwa chez les Touareg, appelé moni ou seri chez les Songhais, etc.

Musique

La musique tient une place importante dans la culture touarègue. Le blues touareg est à l'origine la musique des ishumars, génération de Touaregs ayant subi la sécheresse et l'exil. C'est une musique empreinte de nostalgie (en tamasheq, Assouf). Les précurseurs de ce style musical sont Abdallah ag Oumbadougou au Niger et Ibrahim ag Alhabib, Alhassane ag Touhami et Entayaden au Mali. Ce style musical engagé porte souvent les revendications du peuple touareg pendant la rébellion touarègue des années 1990 ce qui lui a valu d'être interdit par les gouvernements maliens et nigériens. Aujourd'hui, les accords de paix ont été signés et c'est en légendes vivantes qu'ils donnent des concerts dans leur pays, dans le monde entier pour les membres du groupe Tinariwen et pour Abdallah.

Plusieurs festivals ont lieu chaque année dans l'Azawad, dont notamment le Festival d'Essouk appelé également Les Nuits sahariennes d'Essouk, dans la première quinzaine de janvier, et le Festival au désert qui se tient au mois de janvier à Essakane.

Outre la musique ishumar, l'Azawad recèle d'autres musiques ancestrales ou modernes parmi lesquelles les isswat, chalo, holo horey, takamba, tehardante, et la flûte peulh qui réunissent toutes les appartenances sociales et toutes les ethnies.

Des danses sacrées sont pratiquées et beaucoup de musiques traditionnelles disparaissent petit à petit par manque de politique de préservation.

Patrimoine architectural

Le tombeau des Askia, est une structure pyramidale édifiée par l'Empereur du Songhaï Askia Mohamed en 1495[42]. Il est situé à Gao et a été inscrit en 2004 sur la liste du patrimoine mondial[42].

La vieille ville de Tombouctou est classée sur la liste du patrimoine mondial par l'UNESCO, cependant durant premiers jours de juillet 2012, sept des mausolées de la ville jugés impies par des combattants d'Ansar Dine ont été détruits par ces derniers[43] - [44].

Notes et références

- Déclaration d'indépendance de l'État indépendant de l'Azawad.

- Ville reprise par les troupes françaises et maliennes depuis cette date.

- « Mouvement national de libération de l'Azawad », sur Mouvement national de libération de l'Azawad, Mouvement national de libération de l'Azawad (consulté le ).

- Bakary Sogodogo, « Mali : un enseignant « expatrié » sommé de quitter le pays », sur Afrique Acualité, .

- Bokar Sangaré, « Au Mali, un tabou nommé Azawad », Le Monde, 11 décembre 2017.

- « Rebelles touaregs. Pourquoi nous reprenons les armes », Courrier International, – note : Azawad signifie « territoire de la transhumance ».

- Mohamed Tiessa-Farma Maïga, Le Mali : de la sécheresse à la rébellion nomade, éditions L'Harmattan, 1997 (ISBN 2738459846), p. 53-54.

- Voir notamment le Pacte national conclu entre le gouvernement de la République du Mali et les mouvements et fronts unifiés de l'Azawad consacrant le statut particulier du Nord du Mali : « Les dispositions du présent Pacte sont applicables dans le Nord du Mali appelé 6e, 7e et 8e régions par le gouvernement et Azawad par les Mouvements et Fronts unifiés de l’Azawad ». - « Pacte national conclu entre le gouvernement de la République du Mali et les mouvements et fronts unifiés de l'Azawad consacrant le statut particulier du Nord du Mali », sur humacom.typepad.com, (consulté le ).

- « MALI. Le maire de Tombouctou : « Il n'y a plus rien ! » », sur Le Nouvel Observateur.

- « D’où vient le nom de Tombouctou ? », Jeune Afrique, 15 octobre 2006.

- « Appui au développement des capacités de la commune urbaine de Gao dans le cadre de son projet d'assainissement intégré », sur cncd.fr.

- R. Coque, Géomorphologie, Éd. Armand Colin, 1977, p. 211.

- F. Joly, Glossaire de géomorphologie, Éd. Armand Colin, 1997.

- J. Tricart & A. Cailleux, Le Modelé des régions sèches. Traité de géomorphologie. T. IV, éd. SEDES, Paris, 1969, p. 305.

- « Le Tifinagh, la singularité berbère gravée dans le temps », sur Sudestmaroc.com, (consulté le )

- Edmond Bernus, Nomades et commandants : administration et sociétés nomades dans l'ancienne AOF, Éditions Karthala, 1993, page 225 - Lettre du 30 mai 1958 adressé au général de Gaulle par Mohamed Mahmoud Ould Cheikh, cadi de Tombouctou, signé par 300 chefs locaux.

- Institut des Nations unies pour la Recherche sur le Désarmement (UNIDIR) - R. Poulton & I. ag Youssouf , La Paix de Tombouctou : gestion démocratique, développement et construction africaine de la paix, octobre 1998, Nations unies, chapitre 2 : « Crise économique et sociale au Nord Mali », page 28.

- « Dans le Nord du Mali, les Touaregs du MNLA lancent un nouveau défi armé à l'État », lemonde.fr, 25 janvier 2012.

- Une zone immense et incontrôlable aux confins du Sahara

- « Un avion s’écrase au Mali après avoir acheminé de la cocaïne », RFI, 17 novembre 2009.

- « Les sources du financement des bandes armées au Sahel », Compagnie Méditerranéenne d’Analyse et d’Intelligence Stratégique, 2013.

- « Le rôle du Qatar et du Croissant-Rouge qatarien, au nord du Mali, en question », Radio France internationale - Afrique, 2 novembre 2012.

- « Au Mali, le Qatar investit dans le djihadisme », Marianne, 6 juillet 2012.

- « L'Union africaine « rejette totalement » la déclaration d'indépendance du Nord-Mali », lepoint.fr, .

- Déclaration de la commission de la CEDEAO à la suite de la déclaration d'indépendance du nord du Mali par le MNLA.

- « Mali, le MNLA touareg proclame l'indépendance du Nord », Le Nouvel Observateur.

- « Mali, Les Touaregs stoppent leurs opération », Le Figaro.

- RFI, 27 mai 2012 au matin.

- « Mali : le MNLA et Ansar Dine fusionnent », RFI, consulté le 27 mai 2012.

- L'Obs, « Nord du Mali: fusion bloquée entre rébellion touareg et groupe islamiste », L'Obs, (lire en ligne, consulté le ).

- « Mali : le MNLA dénonce l'accord de fusion avec les islamistes d'Ansar Dine », L'Expression, 1er juin 2012.

- « Mali : Ibrahim Boubacar Keïta officiellement président ce mercredi », Radio France internationale, 4 septembre 2013.

- « Des islamistes proches d'Aqmi revendiquent le meurtre des journalistes de RFI », Le Journal du Dimanche, 6 novembre 2013.

- « Avec les soldats de l'opération Barkhane, au cœur de la lutte anti-terroriste au Sahel », France 24, 31 août 2015.

- « Les dates clés de l’intervention française au Mali », La Croix, 13 avril 2016.

- Bokar Sangaré et Bokar Sangaré, « Au Mali, un tabou nommé Azawad », Le Monde, (lire en ligne)

- Résultats provisoires du Recensement général de la population et de l'habitat 2009.

- Viviana Paques, Les Bambara, page 6, Monographies ethnologiques africaines, 15 juin 2005, éditions L'Harmattan (ISBN 9782747586160).

- « Mali : après les mausolées, les islamistes s'en prennent à une mosquée de Tombouctou », article de Libération du 2 juillet 2012.

- Carte de la répartition ethnique du Mali.

- [doc] Le standard officiel de la race sur le site de la Fédération cynologique internationale.

- Tombeau des Askia, site de l'UNESCO.

- « Mali, integralisti distruggono una moschea a Timbuctu », sur La Repubblica, .

- « Destruction des mausolées de Tombouctou : un « crime de guerre » selon la CPI », sur Le Monde, .

Voir aussi

Bibliographie

- Pierre Boilley, Les Touaregs Kel Adagh : dépendances et révoltes : du Soudan français au Mali contemporain, Paris, Karthala, 1999.

- André Bourgeot, Les sociétés touarègues. Nomadisme, identité, résistance, Paris : Karthala, 1995.

- Hélène Claudot-Hawad, Touaregs. Apprivoiser le désert, Paris : Gallimard, 2002 (Collection Découvertes Gallimard ; Cultures et société ; no 418).

- Dominique Casajus, Gens de parole. Langage, poésie et politique en pays touareg, Paris, La Découverte, 2000.

- Jeanne Pottier, Légendes touareg, Fernand Sorlot, Paris, 1943 (préface de René Pottier).

- Issouf ag Maha, Touareg du XXIe siècle, photographies Catherine et Bernard Desjeux éditions Grandvaux, 2006, 200 p. (ISBN 2-909550-44-3).

- Dictionnaire touareg-français, Paris, Imprimerie nationale, 1951-1952 4 tomes (réédition L'Harmattan, 2005).

- Les Rébellions touarègues d'Anne Saint-Girons, Ibis Press éditeur, 2008 et Artelittera en 2011.

- E. Bernus, « Azawad », Encyclopédie berbère, vol. 8, Edisud, 1990, p. 1206-1207.

Articles connexes

- Sonrhaïs

- Touaregs

- Tifinagh

- Berabiches

- Arabo-berbères

- Maghreb

- Tamasheq

- Berbères

- Maures

- Sahara

- Aïr

- Ténéré

- Niger (fleuve)

- Alliance démocratique du 23 mai pour le changement

- Rébellion touarègue

- Ansar Dine

- Mouvement islamique de l'Azawad (MIA)

- Mouvement national pour la libération de l'Azawad (MNLA)

- Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad (HCUA)

- Pachalik de Tombouctou

- Azawagh

- Algérie : wilaya de Tindouf, wilaya de Béchar, wilaya d'Adrar, wilaya de Tamanrasset

Liens externes

- (fr) Mouvement de Libération Nationale de l'Azawad.

- (fr) Voix berbères, blog bien informé.

- (en) Tuareg Information, Arts & Life in Africa (The University of Iowa).

- Le festival d'Anchawadj, dans le Nord du Mali.

- Carte de l'Azawad sur Openstreetmap.

- Article du Figaro (27.05.2012).