Empire du Macina

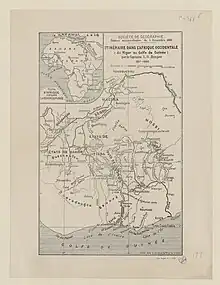

L’empire du Macina (parfois Masina ou Maasina), appelé aussi la Diina, est un empire peul théocratique fondé en 1818 par le marabout peul Sékou Amadou du clan des Barry et qui sera détruit par l'invasion des Toucouleurs sous la conduite d'El Hadj Omar en 1868. Son cœur était le Macina, qui désigne toute la zone inondée du delta intérieur du Niger, c'est-à-dire la zone comprise entre les cercles de Mopti, Ténenkou et Youwarou[1]. Il s’étendait plus largement de Tombouctou au nord, au pays Mossi au sud, de la Mauritanie à l’est à la région de Mopti, et avait Hamdallaye comme capitale.

1818–1862

|

| Statut | Théocratie |

|---|---|

| Capitale | Hamdallaye |

| Langue(s) |

Peul de Maasina Bambara |

| Religion | Islam |

| 1818 | battaille contre les Ardos, alliés du roi de Ségou |

|---|---|

| 1862 | El Hadj Oumar Tall s'empare de Djenné et de Hamdallaye |

| 1818-1845 | Sékou Amadou |

|---|---|

| 1845-1852 | Amadou Sékou (Amadou II) |

| 1852-1862 | Amadou Amadou (Amadou III) |

Entités précédentes :

Entités suivantes :

Histoire

Les Peuls, venus du Fouta Toro, se sont installés dans la région vers la fin du XIVe siècle. Au début du XIXe siècle, les « Satigué Ardos », chefs de clan peuls, de clan Dicko, contrôlent la région.

Sékou Amadou, membre de la confrérie soufie Qadiriyya[2] et exilé à Noukouma après avoir eu un conflit avec les oulémas de Djenné, y livre sa première bataille en 1818 contre les Ardos, alliés au fama (roi) de Ségou. Cette victoire le conduit à déclarer le jihad et à conquérir Djenné un an plus tard en 1819.

Il fonde alors un empire théocratique qu’il nomme Diina (« la religion » en arabe déformé) avec une nouvelle capitale, Hamdallaye (« Dieu soit loué »). Il ordonne que la grande mosquée, construite par le roi Koi Koumboro, soit abandonnée, et en fait édifier une nouvelle. Il développe l’enseignement coranique. La Diina est plus un royaume qu'un véritable empire. Son autorité s'étend des actuelles régions maliennes de Mopti, le nord de la région de Ségou, jusqu'à Tombouctou, avec frontière avec les États mossis au nord du Burkina Faso.

Alors que son fondateur est membre de la Qadiriyya, l'empire est régi par une application rigoureuse de la charia malékite[3] et se montre particulièrement intolérant vis-à-vis des non musulmans[2]. Le cheikh al-Bakkay, chef spirituel de la Qadiriyya et petit-fils de Sidi al-Muḥtar, tentera d'ailleurs en vain de rappeler à Amadou Sekou, fils de Sékou Amadou, les principes de leur tarîqa, à savoir la tolérance et la paix avec les musulmans et les non musulmans[2].

L’économie repose sur l’élevage bovin et ovin. Sékou Amadou impose aux nomades peuls la sédentarisation. Les populations bambaras, soninkées, bwa, dogons, et peuls animistes, sont réduites en esclavage et travaillent dans l’agriculture. Pour développer le commerce, Sékou Amadou uniformise les unités de mesure sur le territoire de l’empire. Les royaumes bambaras de Ségou et du Kaarta, résistants, échappent à l'autorité de la Diina.

En 1844, à la mort de Sékou Amadou, son fils Amadou Sékou puis son petit-fils Ahmadou Ahmadou en 1852 dirigent l'empire.

En 1862, l’empire, encore prospère, est attaqué par l’empereur toucouleur El Hadj Oumar Tall, qui s’empare de Djenné et d’Hamdallaye, et met fin à l'empire du Macina.

Organisation politique

Dans la nouvelle capitale, Hamdallaye (« Dieu soit loué ») siège le conseil de la diina, composé de quarante chefs religieux et militaires, placé sous l'autorité de Sékou Amadou.

Il divise son empire en cinq régions[4] :

- Le Diennéri, entre le Niger et le Bani

- Le Fakala-Kunari qui s’étend de la rive droite du Bani et du Niger jusqu’à Konna au nord et jusqu’au plateau rocheux à l’est

- Le Hayre-Sine qui se trouve dans l’arrière-pays du Kunari et du Fakala

- Le Macina sur la rive gauche du Niger

- Le Nabbe-Dubbe, allant du nord du lac Debo jusqu’à Tombouctou.

Un amiru, qui était un gouverneur qui est aussi chef militaire et représentant de l’empereur au niveau régional, était placé à la tête de chaque région. Il était assisté par un conseil religieux, judiciaire et technique[4].

L'unité politique de base est le village, dirigée par un Jooro si ce dernier un Peul noble, par un Jom Saare si c'est un Peul rimaïbé, par un amiru daaka si c'est un Bozo et enfin par un amiru saare s'il n'est ni Peul, ni Bozo[4]. Plusieurs villages forment un canton, et plusieurs canton une province (leydis).

Problématique pastorale

Dans le delta intérieur du Niger, trois systèmes d’exploitation des ressources naturelles cohabitent, à la fois complémentaire et rivaux : l’agriculture, l’élevage et la pêche[4]. Pour éviter les conflits trop fréquents, l'empire peul du Macina va mettre en place une organisation sociale, politique et économique sophistiquée assurer le chassé-croisé des uns et des autres en fonction de la hauteur de la crue[5] et qui va constituer un legs majeur pour la région[4].

Il organisa la sédentarisation forcée des habitants dans les villages, procéda au découpage de l’espace en territoires agro-pastoraux (leyde) et réglementa l’activité pastorale en établissant des pistes de transhumance et des préséances d’accès aux pâturages[6]. Les pouvoirs de surveillance, de contrôle et de gestion des terres importants sont délégués aux Jooro, propriétaires coutumiers, perçus et reconnus comme les représentants de l’amiru provincial[4].

Le ƴaaral et le degal, les fêtes de transhumance annuelles peules du delta intérieur du Niger, dateraient de la même époque[7].

Les mesures prises à cette époque vont rester les références régissant l’utilisation des terres, de l’eau et des pâturages[7], tout particulièrement le rôle des Jooro comme gestionnaires coutumiers des pâturages. C’est autour de ces maîtres de la terre et des pâturages, véritables « cadastres vivants », que les autres lignages se sont regroupés[6]. Les Jooro touchent la redevance de pâturage (conngi), dont une partie est reversé à la Diina[7].

Notes et références

- Adam Thiam, « Centre du Mali : enjeux et dangers d'une crise négligée », Rapport du Centre pour le dialogue humanitaire, (lire en ligne)

- Hamadou Boly (dir. Eric Geoffroy), Le soufisme au Mali du XIXe siècle à nos jours, Strasbourg, Université de Strasbourg (thèse de doctorat en Langues et littératures étrangères), 2013, 406 p. [fiche sur la BiAA (page consultée le 20 mai 2018)]

- Adam Ba Konaré, « Panorama historique », in Littérature malienne, au carrefour de l'oral et de l'écrit, Notre librairie, n°75-76, juillet-octobre 1984, cité par Véronique Petit, « Migrations et société Dogon », L'Harmattan, 1998, p.18.

- Poudiougou Ibrahima, « A qui appartiennent les terres dans le delta intérieur du Niger : aux notables, à l’Etat ou à Dieu ? », sur researchgate.net/,

- Marie-Laure De Noray, « Delta intérieur du fleuve Niger au Mali – quand la crue fait la loi : l’organisation humaine et le partage des ressources dans une zone inondable à fort contraste. », VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement, no Volume 4 Numéro 3, (ISSN 1492-8442, DOI 10.4000/vertigo.3796, lire en ligne, consulté le )

- Kadidia Nianti Bouaré-Trianneau, « Le riz et le bœuf, agro-pastoralisme et partage de l’espace dans le Delta intérieur du Niger (Mali) », Les Cahiers d’Outre-Mer. Revue de géographie de Bordeaux, vol. 66, no 264, , p. 423–444 (ISSN 0373-5834, DOI 10.4000/com.6993, lire en ligne, consulté le )

- Anaïs Leblon, « Le patrimoine pastoral au prisme de la décentralisation politique. Les fêtes du yaaral et du degal au Mali », Géographie et cultures, no 79, , p. 11–28 (ISSN 1165-0354, DOI 10.4000/gc.362, lire en ligne, consulté le )

Bibliographie

- Amadou Hampâté Bâ et Jacques Daget, L'empire peul du Macina, 1818-1853, Mouton, Paris, La Haye, 1962, 309 p.

- (en) William A. Brown, « Toward a chronology for the Caliphate of Hamdullahi (Māsina) », in Cahiers d'études africaines, 1968, 8 (31), p. 428–434

- (en) Martin Klein, « Slavery and Colonial Rule in French West Africa », Cambridge University Press, 1998 (ISBN 0-521-59678-5).

- Bintou Sanankoua, Un empire peul au XIXe siècle. La Diina du Maasina, éditions Karthala ACCT, Paris, 174 p. (ISBN 978-286537234-8).

- Ismail Traore, Les relations épistolaires entre la famille Kunta de Tombouctou et la Dina du Macina (1818-1864), École normale supérieure, Lyon, 2012 (thèse)

Articles connexes

- Royaumes sahéliens (750-1900)

- Royaume bambara de Ségou (1712-1861)

- Empire toucouleur

- Empire de Sokoto (1804-1903) (peul)

- Royaume du Kénédougou (1845-1898) (sénoufo)

- Empire wassoulou (1878 – 1898) (mandingue)…

- Katiba Macina

- Delta intérieur du Niger

- Qadiriyya