Delta intérieur du Niger

Le delta intérieur du Niger (ou delta central du Niger), partie intermédiaire du fleuve où celui-ci se subdivise en de nombreux bras avant de reprendre un cours normal, est une région naturelle du Mali s'étendant sur 64 000 km2 entre les villes de Djenné et Tombouctou qui constitue la plus grande zone humide de toute l'Afrique de l'Ouest[1]. Elle est communément appelée le Macina[2].

Le delta intérieur du Niger est classé comme « zone humide d’importance internationale » dans le cadre de la convention de Ramsar depuis le 1er février 2004[3].

Géographie

Le delta, qui se situe entre les 4e et 6e degrés Ouest et les 13e et 16e degrés Nord, est une vaste zone d’épandage des eaux du fleuve Niger et son principal affluent le Bani, et est composé d’un réseau d’affluents, de défluents, de lacs et de plaines inondables[4].

Cette aire humide en pleine zone semi-aride s’explique par le blocage naturel du fleuve Niger, dont le débit est diminué par l’évaporation et le cours bloqué par les dunes du nord du Mali où il forme ce Delta[5].

Également traversé par le canal du Sahel, il s'étend sur 390 kilomètres entre Ké-Macina et San au sud à Tombouctou au nord. Le delta est un énorme réseau de canaux, de marécages et de lacs avec le lac Débo en son centre. Il se trouve dans une cuvette plane et sablonneuse située à 250-270 mètres d'altitude environ. Jadis lors d'une période plus humide, il constituait un vaste lac alimenté par le haut Niger.

De nombreux lacs sont présents dans la région : le lac Korientzé, le lac Débo (et Oualado-Débo), le lac Niangay, le lac Do, le lac Garou, le lac Haribongo, le lac Kabara, le lac Tanda, le lac Fati, le lac Horo, le lac Télé, le lac Kamango, et le lac Figuibine.

Chaque année, les crues simultanées des deux grands cours d'eau inondent de vastes surfaces de cet énorme delta. Le niveau de l'eau augmente alors, suivant les crues, de 4,5 à 7 mètres par rapport à l'étiage. Le maximum annuel des surfaces inondées varie entre 35 000 km2 en année humide et 7 000 km2 en année sèche[6]. Après 1970, les surfaces inondées dans le delta couvrent une superficie d’environ 12 000 km² au maximum annuel, soit 50 % de moins qu’avant la sécheresse[4].

Hydrologie

Lors du passage par le delta, à cause de la très faible déclivité du terrain, le fleuve Niger et le Bani perdent près de la moitié de leurs eaux par infiltration et évaporation. Cette dernière est intense dans la région et est estimée entre 2 000 et 2 500 millimètres par an[7].

Le delta connaît quatre phases[4] :

- La décrue (novembre-janvier)

- L'étiage (avril-mai)

- Le début de crue (juin)

- Les hautes eaux (juillet-octobre) (avec un maximum toujours observé entre fin septembre et mi-octobre)

Le niveau de la crue ne dépend pas des précipitations sur la région du delta, mais des régions beaucoup plus humides du haut bassin du Niger en Guinée forestière, dans le nord-ouest de la Côte d’Ivoire et dans le sud du Mali[4].

Le delta a été, jusqu’à aujourd'hui, très peu aménagé par l’homme et son fonctionnement hydrologique est donc encore très naturel. Le site n’a ainsi que très peu subi de modifications notables par la construction d’ouvrages ou par des aménagements, dont la vocation serait de maîtriser la hauteur du fleuve Niger et la superficie d’inondation[8]. Le seul barrage ayant une influence sur le delta est celui de Sélingué (mis en service en 1982) en amont de Bamako, à quelque 600 kilomètres de l’entrée du delta, en fonction depuis 1981[8].

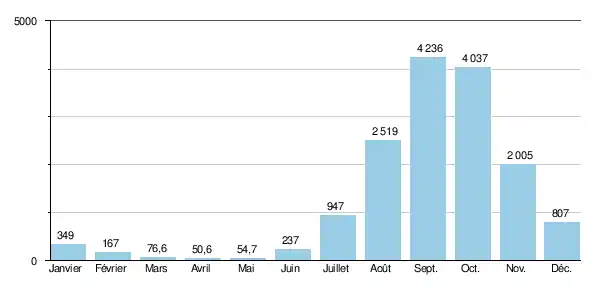

Kirango aval

Le débit du fleuve a été observé pendant 67 ans (1925-1992) à Kirango aval, station située juste en amont du delta[9]. Le débit annuel moyen ou module observé à cet endroit durant cette période a été de 1 290 m3/s pour un bassin versant de plus ou moins 137 000 km2, soit la quasi-totalité de la partie du bassin alimentant le delta.

La lame d'eau écoulée dans cette partie du bassin atteint ainsi le chiffre de 297 millimètres par an.

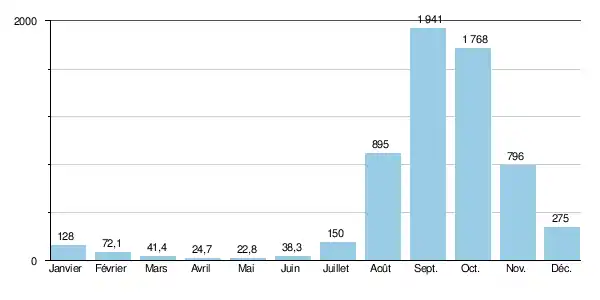

Douna (Bani)

Le débit de la rivière Bani a été observé pendant 63 ans (1922-1984) à Douna, localité située près de la ville de Zinzana, peu avant l'irruption du Bani dans le delta intérieur du Niger, située à plus ou moins 150 kilomètres du confluent avec le Niger à Mopti[10]. Le débit annuel moyen ou module observé à Douna sur cette période était de 513 m3/s pour un bassin versant de plus ou moins 101 600 km2, soit la quasi-totalité du bassin de la rivière alimentant le delta.

La lame d'eau écoulée dans ce bassin atteint ainsi le chiffre de 159 millimètres par an.

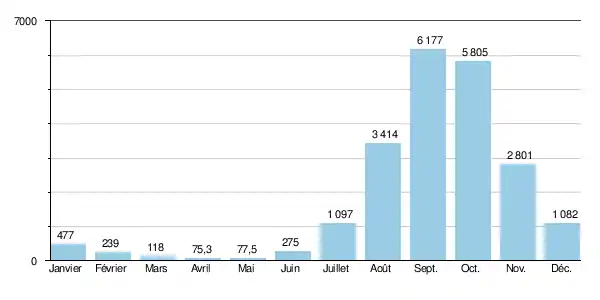

Débits cumulés du Bani et du Niger en amont du Delta

Les débits annuels moyens cumulés des deux cours d'eau observés ainsi de 1922 à 1992 a été de 1 803 m3/s pour un bassin versant de plus ou moins 238 600 km2. Ce débit constitue plus ou moins 90 % des apports moyens en eau du delta intérieur du Niger, le solde étant dû à quelques rares affluents secondaires du Niger dans la zone du delta ainsi qu'aux précipitations locales.

Débits du Niger à Diré en aval du delta

Le débit du fleuve a été observé pendant 67 ans (1924-1992) à Diré, ville située dans la région aval du delta, à quelque 80 kilomètres au sud-ouest de Tombouctou[11]. Le débit annuel moyen ou module observé à cet endroit durant cette période a été de 1 003 m3/s pour un bassin versant de plus ou moins 340 000 km2.

La période de crue maximale en aval du delta se produit avec un retard de deux mois environ par rapport à l'amont (septembre-octobre en amont et novembre-décembre en aval), temps nécessaire pour inonder puis franchir le delta. Il en va de même pour la période d'étiage ou de basses eaux.

La période de pluie maximale (saison des pluies) a lieu en juillet et en août dans l'ensemble du Sahel, donc dans le bassin du Bani comme dans celui du haut Niger. En aval du delta, la crue correspondant à ce maximum des précipitations se produit donc avec quatre mois de retard. En aval du delta, les crues sont largement écrêtées, le delta agissant comme un vaste tampon modérateur. De ce fait, la période de crue y est nettement plus longue. La décrue est lente et s'étale sur de nombreux mois : en mars, au pire de la saison sèche, le fleuve roule encore pas moins de 663 m3/s, alors qu'en amont l'étiage est presque maximal (118 m3/s en mars et 75,3 en avril).

Enfin, environ la moitié des eaux sont perdues lors du passage par le delta. Le débit observé en amont (uniquement les apports du Niger et du Bani) passe de 1 803 m3/s à 1 003 m3/s. En fait, la ville de Diré n'étant pas située complètement en aval du delta, le débit baisse encore nettement entre cette ville et la région de Tombouctou, toujours par infiltration et évaporation. Une perte de débit importante a notamment lieu à la suite de la sortie du lit du Niger des effluents alimentant le système du lac Figuibine (marigots de Kondi, de Tassakane et de Goundam).

Évaporation dans la zone du delta

L'évaporation sur nappe d'eau libre dans la zone du delta a été estimée au niveau des stations hydrologiques de Mopti et de Tombouctou. La différence entre années humides (1962-1966) et sèches (1982-1986) est cependant peu importante, calculée annuellement : les valeurs moyennes seraient de 2 260 mm pour les années humides et de 2 360 mm pour les années sèches.

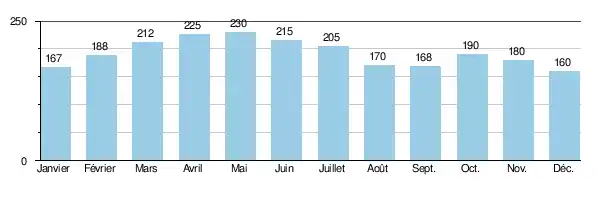

Pluviométrie

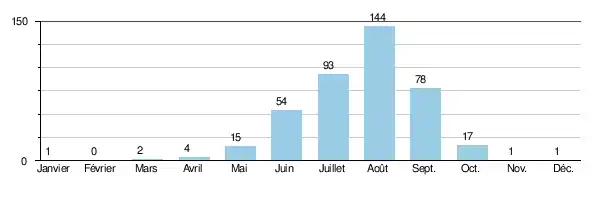

L'importance des pluies décroît du sud vers le nord dans le delta intérieur du Niger. Le cumul annuel des précipitations passe de plus ou moins 550 millimètres à Mopti (confluent du Niger et du Bani) à 320 millimètres à Niafunké. La saison des pluies dure de juin à septembre et la variabilité interannuelle du volume des précipitations est élevée. Les hauteurs moyennes de précipitations mensuelles calculées à partir des observations de neuf stations de la zone du delta (Ké-Macina, San, Ténenkou, Sofara, Mopti, Sah, Saraféré (en), Niafunké et Diré) donnent les résultats suivants : 490 millimètres pour la période humide 1962-66, et 330 mm pour la période sèche 1982-86, soit une moyenne générale, toutes années confondues, de plus ou moins 410 millimètres par an[6] se répartissant mensuellement comme suit :

Biologie

L'intensité de l'ensoleillement combinée avec l'abondance de l'eau et la richesse des sédiments font du delta intérieur du Niger une des écorégions biologiquement les plus productives de la planète. La richesse biologique de la zone du delta est extrêmement importante, aussi bien pour sa flore que pour sa faune. Les pâturages, envahis chaque année par quelque cinq millions de têtes de bétail lors de la saison sèche, offrent une biomasse record : de 5 à 20 tonnes de matière sèche par hectare. Cent-trente espèces de poissons et environ trois cent-cinquante espèces d'oiseaux sont recensées, soit sédentaires, soit des migrateurs interafricain ou paléarctique comme la sarcelle d'été, le canard pilet ou encore le canard souchet.

Flore

En bordure du Delta sont retrouvées les espèces sahéliennes typiques comme l'Acacia albida (appelé balanzan en bambara), l'Acacia seyal, le Guiera senegalensis, le Boscia senegalensis (ou Aizen), le Combretum aculeatum, le Cenchrus biflorus, le Leptadenia pyrotechnica. La savane inondée comporte une série d'espèces liées aux milieux humides : Crataeva religiosa, Andropogon gayanus, Vetiveria nigritiana. Les régions inondées plus de six mois par an, sont le domaine de la formation typique du delta : le borgou constitué d'Echinochloa pyramidalis et d'Echinochloa stagnina. On trouve aussi des forêts inondables d'Acacia kiirki, celles-ci constituant le refuge des hippopotames et des lamantins, aujourd'hui devenus fort peu nombreux.

Graines d'Echinochloa pyramidalis

Graines d'Echinochloa pyramidalis Acacia seyal

Acacia seyal Combretum aculeatum

Combretum aculeatum

Parmi les espèces vulnérables ou menacées d'extinction au niveau du delta, il faut citer le Borassus aethiopium, dont le bois a servi pour la construction de la mosquée de Djenné, le palmier doum d'Égypte, l'Andropogon gayanus, la Vetiveria nigritiana, l'Echinochloa stagnina et l'Echinochloa pyramidalis, l'Acacia albida et plusieurs espèces de Combretum.

Acacia albida (au centre)

Acacia albida (au centre) Borassus aethiopium

Borassus aethiopium

Oiseaux

Le delta intérieur du Niger fait partie des zones humides les plus riches d'Afrique de l'Ouest du point de vue ornithologique et est notamment la plus grande zone d'hivernage de l'Afrique de l'Ouest. On y recense 132 espèces d'oiseaux d'eau. Le delta est aussi un lieu de rassemblement pour les espèces éthiopiennes qui viennent s'y reproduire. Plusieurs espèces vulnérables, menacées ou rares sont présentes dans le delta notamment l'aigrette ardoisée (Egretta ardesiaca), l'ibis sacré (Threskiornis aethiopicus), la spatule d'Afrique (Platalea alba), l'ouette d'Égypte (Alopochen aegyptiacus), l'anserelle naine (Nettapus auritus), le talève sultane (Porphyrio porphyrio), la glaréole grise (Glareola cinerea), la bécassine double (Gallinago media) et la sterne naine (Sterna albifrons). Il en va de même pour des espèces comme le marabout (Leptoptilos crumenuferus) et la grue couronnée (Balearica pavonina) qui se raréfient à la suite notamment du braconnage.

Spatule d'Afrique (Platalea alba)

Spatule d'Afrique (Platalea alba) Ibis sacré (Threskiornis aethiopicus)

Ibis sacré (Threskiornis aethiopicus)_Nilgans%252C_Egyptian_goose%252C_Alopochen_aegytiacus%252C_Ginsheim-Gustavsburg_Altrhein.JPG.webp) Ouette d'Égypte (Alopochen aegyptiacus)

Ouette d'Égypte (Alopochen aegyptiacus)

Parmi les oiseaux d'eau, ont été recensés un nombre important de combattants variés (Philomachus pugnax), de guifettes leucoptères (Chlidonias leucopterus) et de cormorans africains (Phalacrocorax africanus).

_near_Hodal_W_IMG_6498.jpg.webp) Un combattant varié (Philomachus pugnax)

Un combattant varié (Philomachus pugnax) Une guifette leucoptère (Chlidonias leucopterus) en plein vol

Une guifette leucoptère (Chlidonias leucopterus) en plein vol Le cormoran africain (Phalacrocorax africanus)

Le cormoran africain (Phalacrocorax africanus)

Reptiles

Comme dans bien des espaces aquatiques tropicaux, le delta intérieur du Niger possède une faune reptilienne abondante. On remarque particulièrement le python de Seba (Python sebae) et le varan du Nil (Varanus niloticus). Les cobras (dont le Naja haje) et les vipères dont la très dangereuse vipère heurtante (Bitis arietans) sont nombreux sur certains sites. Certains reptiles ont toujours une grande importance économique, tels les varans. D'après les observations de la DNAER (Direction nationale de l'aménagement et de l'équipement rural) datant de 1996, 300 000 à 500 000 varans sont capturés annuellement et les peaux expédiées à Bamako pour y être travaillées ou exportées. Parmi les reptiles devenus rares : le crocodile du Nil (Crocodylus niloticus) et la tortue terrestre sillonnée (Geochelone sulcata). Cette dernière est considérée comme espèce menacée.

Un varan du Nil.

Un varan du Nil. Le python de Seba.

Le python de Seba. Le crocodile du Nil.

Le crocodile du Nil.

Poissons

La Direction Régionale de la Pêche de Mopti (2008) estime qu’environ 130 espèces regroupées en 27 familles peuplent les eaux du delta et au moins 24 de ces espèces de poissons sont endémiques au delta[4].

Se retrouvent plusieurs espèces des genres Alestes (dont l’Alestes baremoze soudaniensis), Bagrus (en) (des poissons-chats dont le Bagrus bayad), Clarias, Citharinus, Heterobranchus (en), Poisson tigre goliath, Lates, Mormyrus, ainsi que le Distichodus rostratus, le Distichodus brevipinnis, le Labeo senegalensis, le Synodontis batensoda, les Tilapia galileo et nilotica.

Population

Cet espace, inondé une partie de l’année, demeure peu densément peuplé[5]. La population du delta intérieur du Niger est ainsi estimée à un million d'habitants en 1998. Elle se répartit entre 500 000 cultivateurs, plus de 300 000 personnes concernées par la pêche et 150 000 impliquées dans l'élevage[1].

Des groupes sociaux différents y cohabitent, caractérisés traditionnellement par des activités spécialisées : pêche, culture du riz semi-nomade (Bozo), navigation commerciale (Somono), élevage bovin transhumant (pasteurs peuls)[5]. On y trouve aussi des populations appartenant aux ethnies songhaï, marka, rimaïbé, dogon et bamana[1].

Les Peuls constituent aujourd’hui le groupe numériquement majoritaire du Delta[5].

Culture

En 2005, l’UNESCO procéda à l’inscription de « l’espace culturel du ƴaaral et du degal », les fêtes de transhumance annuelles peules du delta intérieur du Niger, à la liste des chefs-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de l’humanité sur proposition du ministère malien de la Culture[12]. Le ƴaaral correspond à l’aller de ces traversées (mars – avril) et le degal au retrait des mêmes troupeaux avant la crue et l’inondation du lit majeur du fleuve (août-septembre)[5].

Agriculture

Le Delta, zone inondable exceptionnelle en milieu sahélien, constitue un écosystème exploité par éleveurs, agriculteurs et pêcheurs de manière saisonnière[12]. L’inondation et le retrait des eaux permettent le renouvellement d’une herbe appréciée par les bovins des éleveurs transhumants, mais également la fertilité des sols pour une riziculture de submersion[13].

Élevage

Le delta est fréquenté par un million de bovins et deux millions de petits ruminants chaque année[12].

Pendant la saison des pluies, les troupeaux pâturent à l'extérieur du delta, en zone exondée, à cette époque recouverte de prairies vertes. Peu de temps après la fin de la dernière pluie, l'herbe commence à sécher et les mares disparaissent lentement. En octobre, lorsque la plaine n’est pas inondée, les pasteurs entrent alors avec leurs troupeaux dans les espaces devenus accessibles grâce à la décrue à la recherche d'autres zones exondées pâturables.

Les troupeaux séjournent dans ce qu’on appelle les bourgou, ou pâturages de décrues (« bourgoutières » en français)[14], et y restent pendant la saison sèche. Ces pâturages sont formés de bourgou (Echinoclea stagina), une plante aquatique très convoitée par les éleveurs et leurs troupeaux en période de décrue dans le Delta[5]. Lorsque les pluies reviennent vers mai-juin, les eaux montent[1] dans la plaine du fleuve Niger et les éleveurs font transhumer leurs troupeaux vers le sud, l’est, et le nord du pays, et jusqu’en Mauritanie[14].

La gestion de ces animaux de grande valeur, et leur accès aux plaines inondables du Delta, représentent un enjeu politique majeur[14].

Dans le cadre d'une division ethnico-professionnelle marquée, l’élevage est un domaine traditionnellement réservé aux Peul et dans une moindre mesure aux Rimayɓe[15].

Agriculture

Dans le delta, on produit essentiellement du riz rouge (oryza glaberima), une espèce traditionnelle de riz flottant[8].

L’agriculture est essentiellement pratiquée par des paysans Maraka, Bamana, Dogon, mais aussi Rimayɓe (anciens esclaves des Peuls)[14].

Pêche

Le delta intérieur du Niger possède la pêcherie en eau douce la plus importante d’Afrique occidentale, avec une production annuelle moyenne variant de 40 000 à 120 000 tonnes de poissons[4] selon les années. Il représente 80 à 90 % de la production nationale malienne.

Bien qu’artisanale, la pêche est intensive et suit un rythme saisonnier, avec un fort ralentissement de l’activité aux alentours du pic de crue, au moment où les poissons sont dispersés dans la plaine d’inondation[4].

Cette activité a longtemps été dévolue aux seuls Bozos et Somonos[4].

Sur le plan traditionnel, la gestion et l'administration des pêcheries dans certaines zones est entre les mains d'un « maître des eaux », un dji-tigui, généralement l’homme le plus âgé d'un lignage bozo[13] - [4], qui est aussi le chef de la collectivité bozo. Celle-ci exerce sur la zone un droit d'exploitation intégral et exclusif dans la zone[4] qui contraint au versement de droits pour l'accès territorial à la ressource[15].

Les « maîtres d’eau » ne communiquent pas entre eux et souvent même ne se connaissent pas, chacun gérant l’espace de pêche qui est sous son autorité, sans concertation avec l’amont ou l’aval[4].

Il existe donc un chevauchement entre les règles coutumières régissant la pêche et la loi moderne N° 95-032 du 20 mars 1995. La plupart des pêcheurs préfèrent les règles coutumières parce qu’ils critiquent les permis de pêche et la présence des gardes forestiers, même si le mercantilisme dont font preuve certains « maîtres des eaux » est aussi décrié[4]. Les litiges découlent souvent des mésententes liées à l’attribution ou à la répartition des lieux de captures[4].

La baisse de la pluviométrie a provoqué la réduction des superficies inondées et affecté les débits du fleuve. Les prises ont diminué fortement depuis la sécheresse particulièrement intense des années 1970 et 1980, provoquant la reconversion d'une partie des pêcheurs qui s’est reconvertie dans d’autres activités et la contestation par le reste des règles traditionnelles qui visaient à limiter les prises et à assurer la durabilité de l'exploitation, diminuant encore les stocks[4].

Régulation des activités et gestion des conflits

Il a toujours été nécessaire de réguler attentivement la concurrence entre ces activités, ce qui a été fait de façon complète sous l’empire peul du Macina (1818-1862)[13]. Pêcheurs, éleveurs et agriculteurs exploitent tour à tour eaux et terres pour consommer et exporter les ressources du Delta. Une organisation sociale sophistiquée assure le chassé-croisé des uns et des autres en fonction de la hauteur de la crue[8].

Ainsi quand la plaine est en eau, les pêcheurs investissent les lieux. Quand l’eau se retire, c'est au tour des éleveurs transhumants, d’ethnie peule pour la plupart, de leur succéder aux mêmes endroits. Enfin, sur les îlots de terre ou en bordure de la zone inondable, on trouve quelques villages installés par des sédentaires[8].

La gestion des conflits est ainsi une des caractéristiques principales de la vie sociale du delta[8].

Pour se répartir sans heurts l’exploitation des ressources, éleveurs et pêcheurs ont confié aux « maîtres des terres » (jooro en langue peule) et aux « maîtres des eaux » (dji-tigui en bozo) le soin d’ériger des règles et des arrêtés saisonniers, et de les faire respecter[8].

Depuis les années 1970, les baisses régulières du niveau des crues et la redéfinition des rapports socio-économiques et politiques entre groupes ont ravivé la concurrence entre et au sein des systèmes de production pastorale, halieutique et agricole[12]. Puis, à partir des années 1990, l’État malien a favorisé des investissements, étrangers et nationaux, privés et publics dont les actions bouleversent les usages et les maîtrises foncières[13].

Dans ce contexte, l’État a identifié la résolution des conflits fonciers et la mise en place d’une gestion durable des ressources naturelles comme les deux principaux problèmes à résoudre via le lancement d'un processus de la décentralisation politique en 1991[12]. Le fondement de ces réformes est le retour à une « légitimité communautaire » pour fonder de nouveaux pouvoirs locaux, une forme de re-traditionalisation permettant une union entre le droit « coutumier » et le droit dit « moderne »[13]. Néanmoins, ceci n'a pas empêché le massacre de Tanti-Diolel opposant les communautés villageoises peules de Sossobé et Salsalbé en 1993[5] dans lequel 29 personnes sont mortes pour une bourgoutière d’une superficie d’à peine 2 hectares.

Parallèlement, ces régulations sont perçues dorénavant comme dépassées, voire injustes par une partie de la population, qui tend ainsi à rejeter la légitimité des Jooro, qui incarnent ces anciennes régulations[5].

La difficulté est que si la loi elle-même renvoie au droit coutumier, le propre de la coutume est l’oralité avec des règles qui changent en fonction de l’ethnie, de la localité et bien souvent en fonction de critères impossibles à appréhender de l’extérieur[8], empêchant le développement d'une jurisprudence stable.

Réglementation de l'activité pastorale

La réglementation de l’activité pastorale en établissant des pistes de transhumance et des préséances d’accès aux pâturages date de l'empire peul du Macina[12]. Les pouvoirs de surveillance, de contrôle et de gestion des terres importants étaient délégués aux Jooro (ou dioro), les « maîtres des terres », des Peuls nobles et propriétaires coutumiers[16]. Ils étaient chargés de fixer des règles et des arrêtés saisonniers, au rythme de l’eau, et de les faire respecter[8]. Les Jooro touchent la redevance de pâturage (conngi), dont une partie est reversé à la Diina.

Les mesures prises à cette époque vont rester le socle régissant l’utilisation des terres, de l’eau et des pâturages[12], tout particulièrement le rôle des Jooro comme gestionnaires coutumiers des pâturages.

À l'indépendance, un programme de nationalisation des terres est mis en place qui ignore totalement le rôle des Jooro. L’administration par le biais de la Conférence régionale sur les bourgoutières (dont la cinquantième édition s'est déroulée en 2019[17]) qui rassemble éleveurs, agriculteurs, autorités communales et régionale, a pour but de réguler la transhumance, une période particulièrement sensible, en fixant les dates de traversée des fleuves et des marigots d’entrée dans les bourgoutières[12]. Toutefois, l’administration est obligée de se tourner vers les Jooro dans ses négociations avec le monde pastoral[12],

Avec la décentralisation dans les années 1990, l’État propose de prolonger la réforme de la gestion des bourgoutières[12] et tenter de diminuer le nombre de litiges de plus en plus important sur leur exploitation et portés devant le tribunal de première instance de Mopti[18]. Les collectivités territoriales sont chargées de la gestion des bourgoutières communautaires relevant de leur ressort territorial[12]. On tente également d’institutionnaliser la pratique informelle de redistribution du conngi aux autorités par les Jooro, qui n'a jamais cessé, même pendant la période coloniale, voire de renouer avec l'esprit d'origine plus ou moins mythifié de la Diina comme système de répartition favorable à l’ensemble des populations[12].

La Charte pastorale adoptée en 2001 est destinée à la gestion des ressources naturelles nécessaires à l’alimentation des animaux. Elle affirme notamment l’accès libre et ouvert des pasteurs aux bourgoutières qu’elles soient du delta intérieur du Niger ou contigus à certaines mares rurales, tout en prévoyant un accès prioritaire des animaux de la communauté locale détentrice des droits coutumiers sur la ressource[19]. L’accès à ce type de ressources peut donner lieu à la perception d’une taxe par les collectivités territoriales concernées[19]. La redevance exigée par la coutume est supposée toutefois être purement symbolique et avoir pour but de rappeler à celui qui s’en acquitte que la terre qu’il exploite est la propriété d’autrui[20].

Sur le plan du droit coutumier, il existe deux grandes thèses qui s’affrontent en matière de propriété coutumière des terres de cultures et des pâturages : la thèse du premier occupant et la thèse du dernier conquérant. De nos jours, il est constamment admis la primauté de celle du dernier conquérant[18].

Histoire

Guerre du Mali (2012-)

Avec la guerre du Mali, le calendrier pastoral des départs en transhumance des troupeaux du delta et leur retour a été fortement perturbé par l’insécurité et a favorisé le maintien des troupeaux à l’intérieur des lieux de parcours du delta[16].

La katiba Macina est un groupe armé (katiba) salafiste djihadiste qui apparaît en dans la zone et dont le noyau est implanté dans le delta intérieur du Niger[21]. Elle est affiliée à Ansar Dine, puis au Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans.

Notes et références

- Olivier Barrière et Catherine Barrière, « Un droit à inventer : Foncier et environnement dans le delta intérieur du Niger (Mali) », IRD, (lire en ligne)

- Adam Thiam, « Centre du Mali: Enjeux et Dangers d’une crise négligée », Etude du Centre pour le dialogue humanitaire, (lire en ligne)

- (en) « Delta Intérieur du Niger », sur Service d’information sur les Sites Ramsar (consulté le )

- Sévère Fossi, Bruno Barbier, Yao Télesphore Brou et Amaga Kodio, « Perception sociale de la crue et réponse des pêcheurs à la baisse de l’inondation des plaines dans le Delta Intérieur du Niger, Mali », Territoire en mouvement Revue de géographie et aménagement. Territory in movement Journal of geography and planning, nos 14-15, , p. 55–72 (ISSN 1954-4863, DOI 10.4000/tem.1739, lire en ligne, consulté le )

- Baba Coulibaly et Elisabeth Dorier, « Décentralisation politique, patrimonialisation et arrangements locaux : quand les Jowro s’accrochent aux bourgoutières (Delta intérieur du Niger) », Autrepart, vol. 84, no 4, , p. 73-90 (lire en ligne)

- C. Olivry, horizon.documentation.ird.fr Fonctionnement hydrologique de la cuvette lacustre du Niger et essai de modélisation de l'inondation du Delta intérieur, p. 9 et autres.

- (en) Mamdouh Shahin, Hydrology and water resources of Africa Volume 1

- Marie-Laure de Noray, « Delta intérieur du fleuve Niger au Mali – quand la crue fait la loi : l’organisation humaine et le partage des ressources dans une zone inondable à fort contraste. », VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement, no Volume 4 Numéro 3, (ISSN 1492-8442, DOI 10.4000/vertigo.3796, lire en ligne, consulté le )

- GRDC - Le Niger à Kirango aval

- GRDC - Le Bani à Douna

- GRDC - Le Niger à Dire

- Anaïs Leblon, « Le patrimoine pastoral au prisme de la décentralisation politique. Les fêtes du yaaral et du degal au Mali », Géographie et cultures, no 79, , p. 11–28 (ISSN 1165-0354, DOI 10.4000/gc.362, lire en ligne, consulté le )

- Kadidia Nianti Bouaré-Trianneau, « Le riz et le bœuf, agro-pastoralisme et partage de l’espace dans le Delta intérieur du Niger (Mali) », Les Cahiers d’Outre-Mer. Revue de géographie de Bordeaux, vol. 66, no 264, , p. 423–444 (ISSN 0373-5834, DOI 10.4000/com.6993, lire en ligne, consulté le )

- Marie Brossier, Cédric Jourde et Modibo Ghaly Cissé, « Relations de pouvoir locales, logiques de violence et participation politique en milieu peul (région de Mopti) », Centre FrancoPaix en résolution des conflits et missions de paix, (lire en ligne)

- Eveline Baumann, « Produire et consommer en milieu pêcheur du Delta Central du Niger », Rapport d'étape pour l'atelier du projet "études halieutiques" du Delta central du Niger, (lire en ligne)

- Poudiougou Ibrahima, « A qui appartiennent les terres dans le delta intérieur du Niger : aux notables, à l’Etat ou à Dieu ? », sur researchgate.net/,

- Kader Maïga, « Mopti : Lancement de la 50ème édition de la conférence régionale sur les bourgoutières », AMAP, (lire en ligne)

- Mamadou Makadji, « Mali : Conflits autour des bourgoutières (1) : DANS LES SABLES MOUVANTS DU CHAMP JURIDIQUE », sur Mali Actu (consulté le )

- Amadou Hamath Dia, Sylvia Becerra et Fabrice Gangneron, « Crises climatiques, ruptures politiques et transformations de l’action publique environnementale au Mali », VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement, no Volume 8 Numéro 1, (ISSN 1492-8442, DOI 10.4000/vertigo.1468, lire en ligne, consulté le )

- Mamadou Makadji, « Mali : Conflits autour des bourgoutières (2) : DANS LE LABYRINTHE DES COUTUMES », sur Mali Actu (consulté le )

- « Parler aux jihadistes au centre du Mali : le dialogue est-il possible ? », sur Crisis Group, (consulté le )

Annexes

Articles connexes

Liens externes

- [PDF] Évolution des rôles, fonctions et usages du lac Faguibine selon la variabilité de la ressource hydraulique

- Gestion intégrée des ressources naturelles en zones inondables tropicales - par Didier Orange

- Les systèmes hydrauliques de l'Office du Niger (dont le Canal du Sahel et le Canal du Macina) - plan de la partie amont du delta intérieur du Niger

- [PDF] Changements climatiques récents et modification du régime hydrologique du fleuve Niger à Koulikoro (Mali) L'hydrologie tropicale: géoscience et outil pour le développement, IAHS Publ. (Chevallier P., Pouyaud B., Briquet J.P., Mahe G., Bamba F., Olivry J.C., 1996)

- [PDF] Fiche descriptive sur les zones humides RAMSAR : le delta intérieur du Niger

- La pêche dans le delta intérieur du Niger