Djenné

Djenné est une ville et une commune du Mali, chef-lieu du cercle de Djenné située dans la région de Mopti, à 574 km par la route de la capitale Bamako située à l'ouest. Djenné est à la charnière entre le monde nomade et le monde sédentaire. Elle est située à 130 km de Mopti, et à 500 km par voie fluviale de la ville caravanière de Tombouctou à laquelle elle est liée commercialement.

| Djenné | |

.jpg.webp) Marché et Grande mosquée, Djenné | |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Mopti |

| Cercle | Djenné |

| Maire | Alphamoye Samassé (RPM élu 2019 |

| Démographie | |

| Population | 26 267 hab. (2009) |

| Densité | 97 hab./km2 |

| Population précédent recensement | 19 558 hab. (1998) |

| Taux de croissance annuel moyen | 2.7 % |

| Géographie | |

| Coordonnées | 13° 54′ 21″ nord, 4° 33′ 17″ ouest |

| Altitude | 307 m |

| Superficie | 27 100 ha = 271 km2 |

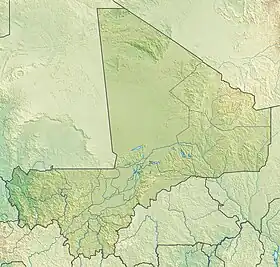

| Localisation | |

Son nom signifie « génie des eaux » en langue bozo.

Géographie

Djenné est construite sur une île de 88 hectares, entre deux bras du Bani, affluent du Niger. Elle est située au bout d'une digue de 23 km qui s'achève sur les bords du Bani. Pour rejoindre la route principale qui relie Bamako à Mopti, il est nécessaire d’emprunter un bac.

Djenné connaît un climat de type sahélien. Les précipitations annuelles sont en moyennes de 400 et 600 mm.

.jpg.webp) Traversée du Bani près de Djenné (2007).

Traversée du Bani près de Djenné (2007). Digue à l'entrée de la ville de Djenné.

Digue à l'entrée de la ville de Djenné.

La ville de Djenné compte 14 196 habitants en 2005 contre 10 275 en 1976[1]. Différentes ethnies sont présentes à Djenné : Sonrhaï, Peuls, Bambaras, Sarakolés, Bozos, Dogons et Mossi.

Villes anciennes de Djenné *

| |

Djenné | |

| Coordonnées | 13° 54′ 21″ nord, 4° 33′ 17″ ouest |

|---|---|

| Pays | |

| Type | Culturel |

| Critères | (iii)(iv) |

| Numéro d’identification |

116 |

| Zone géographique | Afrique ** |

| Année d’inscription | 1988 (12e session) |

| Classement en péril | 2016 |

| * Descriptif officiel UNESCO ** Classification UNESCO |

|

Histoire

La région est occupée au moins à partir du IIIe siècle av. J.-C., comme en témoignent les nombreux sites archéologiques (65 recensés) dans un rayon de 5 km autour de la ville actuelle. Les plus importants sont Kaniana, Tonomba et Djenné-Djenno, découverte par des américains archéologues (M. et Mme Mac Intosch) en 1980, et considérée comme la ville ancienne de Djenné.

L'historien John Iliffe (Les Africains, Histoire d'un continent) cite Djenné comme ville économique au croisement des routes commerciales menant à la savane du nord et à la forêt du sud à la fin au IIIe siècle, donc bien avant l'islamisation de la région. D'après les fouilles des sites archéologiques, les habitants travaillaient le minerai de fer, et avaient construit des habitations en torchis. Les cimetières étaient nombreux, et l'étude de ces tombes montre une organisation sociale peu hiérarchisée.

La ville de Djenné a été construite à proximité de Djenné-Djenno à la fin du IXe siècle par des Bozos. Une légende raconte qu’une jeune fille nommée Tapama Kayantao, devenue Tapama Djenepo, "la martyre de Djénné", fut enfermée vivante dans un tombeau du mur d’enceinte de la ville, à la porte de Kanafa, où la tombe existe toujours, patrimoine mondial de l'humanité, géré par l'UNESCO, afin de protéger la cité et en assurer la prospérité (le génie des eaux qui donne son nom à la cité ferait s'écrouler les maisons de banco et le sacrifice de la demoiselle aurait permis d'ériger la ville).

En 1280, le roi Koi Komboro se convertit à l’islam et fait construire à Djenné sa prestigieuse mosquée. Au XIIIe siècle, la ville est intégrée à l’empire du Mali.

En 1443, elle est conquise par les Touaregs (bien que Djenné semble n'avoir pas connu de domination touareg) puis par l'Empire songhaï en 1470. En 1591, le sultan saadien du Maroc Ahmed el-Mansour s’empare de Djenné. En 1670, Djenné appartient au Royaume bambara de Ségou.

Djenné est conquise par Sékou Amadou (Empire peul du Macina) en 1819, puis par l’Empire toucouleur d’Oumar Tall en 1862 avant d’être prise par les troupes de Louis Archinard en 1893[2] lors de la pénétration coloniale française et intégrée au Soudan français.

Louis-Gustave Binger donne une longue description de la ville dans son récit Du Niger au golfe de Guinée (Hachette, 1892, p. 384-386).

La ville a été au cours de son histoire au cœur de l’expansion de l'islam en Afrique noire : Islam en Afrique.

Djenné a toujours été un carrefour pour le commerce transsaharien. Les marchandises en provenance du nord, notamment les bijoux et le sel gemme, s’échangeaient contre les produits du sud, les noix de cola, l’or et l’ivoire. De nos jours encore, le marché qui se tient chaque lundi est le plus important de la région.

La grande mosquée

Vers 1280, Koi Komboro, roi de Djenné, se convertit à l’islam. Il détruit son palais et y fait construire à la place une grande mosquée.

En 1819, Djenné est annexée à l’Empire peul du Macina de Sékou Amadou qui fait détruire la mosquée pour en construire une nouvelle. En 1906, le gouverneur colonial français William Ponty accepte, à la demande du marabout Almamy Sonfo, de reconstruire à l’identique l’ancienne mosquée du roi Koi Komboro. Les travaux, commencés en octobre 1906, seront terminés le .

La grande mosquée peut accueillir environ 1 000 fidèles. Elle mesure 75 mètres de côté et 20 mètres de hauteur. Son toit est soutenu par 100 piliers. Entièrement réalisée en banco, la mosquée bénéficie chaque année d’un crépissage auquel participent tous les habitants de la ville. C'est le plus grand édifice du monde entièrement construit en banco.

La mosquée est typique de l'architecture soudanaise, qui inspire les maçons bozos, ceux-ci puisent dans les lignes de ce monument l'esprit des nouvelles mosquées.

Architecture

L’architecture spécifique de la ville de Djenné a permis l’inscription en 1988 de cette ville sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.

Les bâtiments sont construits en banco. Des morceaux de bois, les « terrons », traversent les murs. Les maçons appelés barey sont les maîtres incontestés de l’architecture de Djenné.

Le chercheur et architecte Abdoulaye Touré (différent du joueur de foot ball) explique que des éléments en façades représentent les différents éléments de la famille : père, mère et enfants. Ainsi le nombre de pointes correspond au nombre d'enfants.

Les maisons, qui comprennent généralement un étage, peuvent avoir une façade toucouleur (avec un auvent) ou marocaine.

Aujourd’hui, malgré la protection imposée par l’inscription sur la liste du patrimoine mondial, des constructions modernes en ciment dénaturent la vieille ville.

La ville de Djenné se caractérise par son architecture soudanaise. La région est dépourvue de matériaux de construction tels que le bois et la pierre. Les habitants se sont donc naturellement tournés vers la construction en banco, c’est-à-dire en brique de terre crue (il n’y a pas assez de bois non plus pour alimenter un four à briques). Les maisons et autres monuments sont donc construits en briques de terre crue cylindriques, soutenues par des poutres en bois, les terrons, perpendiculaires à la façade. Il faut faire la différence entre deux systèmes de construction en terre crue: le système en djenné-ferey et le système en toubabou-ferey.

La construction en djenné-ferey est le moyen de construction traditionnel ; il consiste à superposer des boules de terre crue encore mouillées, servant à la fois de brique et de liant. La mosquée d’origine était construite selon cette méthode.

Le toubabou-ferey consiste à fabriquer des briques en terre crue séchée (adobe) qui seront liées entre elles par de la terre crue mouillée (boue). Le toubabou-ferey a été introduit au Mali par les occidentaux à la suite du classement de Djenné au patrimoine mondial. Il sert à reconstruire Djenné plus rapidement selon des plans de la ville datant de 1830.

Pour la fabrication des briques, on mélange de la boue avec de la balle de riz ou de la paille. On laisse ensuite fermenter pendant un mois.

La terre devient ainsi dure, épaisse et résistante à la pluie. Enfin, on façonne les briques que l’on laisse sécher au soleil pour pouvoir ensuite construire ce que l’on veut.

On enduit ensuite les façades de boue qui protègera les maisons de la chaleur. Cela forme un crépi qui sera renouvelé chaque année. Pour finir, la façade principale est généralement décorée de symboles, de colonnes et de petites ouvertures.

Les rues du vieux centre bordent d’immenses « carrés » dans lesquels plusieurs familles habitent. Il n’y a souvent qu’une seule porte d’entrée principale, donnant sur la cour centrale dans laquelle chacun peut se trouver. Les toits terrasses privés sont jointifs mais délimités les uns par rapport aux autres. Près de 2000 maisons traditionnelles ont été sauvegardées. Les bâtiments suivent deux styles : le style soudanais et le style néo-soudanais. La base reste la même (un cube à toit terrasse plate, une façade comportant une porte d’entrée et une fenêtre) mais l’extérieur change. On distingue deux types de façades, les façades de type traditionnel (soudanais, ici Toucouleur) et de type marocain (néo-soudanais). Abdoulaye Touré, architecte et docteur en géographie et aménagement de la Sorbonne a travaillé durant 15 ans sur le style architectural de Djenné. Il décrit la façade de base comme suit : « La façade est massive à la base, svelte et légère au sommet. Elle émerge du mur dénudé comme un bas-relief qui, par une ingénieuse combinaison de pilastres verticaux et d'appliques transversales, donne à la construction un air de virilité, de puissance énigmatique ». À Djenné, les façades sont tout un art, réservé aux Bari, les maçons locaux. Quel que soit son genre, elle est symétrique et élaborée soigneusement, riche en significations. Certains pensent que l’architecture de Djenné est due à un homme, architecte d’Andalousie musulmane du XIVe siècle, Es-Saheli. Cette thèse est cependant très discutée car l’architecture djennenké semble antérieure à sa venue et comporte très peu de marques d’influences venues d’Afrique du nord. On parle d’architecture marocaine parce que, quand les premiers explorateurs occidentaux sont arrivés au XIXe siècle, ils ont constaté que les Marocains implantés là vivaient majoritairement dans un genre de maison particulier mais elles ne sont en rien typiquement marocaines (pas de coupole, d’arc, de chapiteau…).

La photo ci-contre nous montre une façade toucouleur. Elle comporte un auvent surplombant la porte d’entrée, soutenu par deux colonnes montant jusqu’au toit. La façade elle-même est encadrée par deux immenses colonnes qui délimitent la maison et en fait un espace vraiment individuel vu de la rue. Elles sont protégées des orages par des pots en argile retournés posés à leur sommet. Les colonnes soutenant l’auvent Elles sont le cadre des décorations réparties sur trois niveaux. Le premier niveau est délimité par le linteau de l’auvent, qui servira d’appui par la suite pour refaire le crépi. Le deuxième niveau est celui des fenêtres (au moins une). Le troisième est orné de pointes qui sont en fait des symboles : elles représentent les enfants de la famille (une pointe pour chaque enfant). Le dernier étage est également troué de petites ouvertures de 20 cm sur 40 donnant sur la terrasse. Au rez-de-chaussée, on trouve généralement un banc d’argile enchâssé dans le mur de chaque côté de la porte d’entrée.

Les maisons marocaines ne disposent pas d’auvent, elles, comme on peut le voir sur cette photo à droite. Elles comptent davantage d’ouvertures que les précédentes, plus larges également, bouchées par des jalousies. On retrouve les colonnes qui encadrent la maison et celle qui entourent la porte, sans linteau cette fois. Il n’y a pas de banc non plus. La façade semble plus lisse que la façade toucouleur.

La ville compte deux autres points d’intérêts : le marché, adossé à la mosquée tous les lundis et le port. Le marché tout d’abord draine la population de tous les petits villages du cercle de Djenné, c’est une véritable attraction. On y trouve tout, de la calebasse aux tissus en passant par les chèvres, le sel gmme et les sacs de mil venus de toute la région sur des pirogues pleines à couler, marchandises plus ou moins lointaines vendues par des peuples hétéroclites. Eleveurs, pêcheurs, agriculteurs, artisans, Peuls, Touaregs et d’autres encore se retrouvent là pour échanger leurs provisions dans un joyeux brouhaha.

Les ports sont aussi très importants. La ville en compte 17, le plus connu étant celui de Bambana où les pirogues venant de Tombouctou faisaient escale. De manière générale, le port est également un lieu névralgique, la pêche étant l’une des principales activités de la population djennenké et la majeure partie des transports se fait par voie fluviale depuis toujours. C’est donc un lieu de vie, de rencontre et de passage très important pour tous.

Démographie

La densité de la population communale au recensement de 2009 atteint 97 habitants/km2 avec 26 267 habitants pour 271 km2[3].

Économie

Le tourisme représente une part importante dans l’économie de Djenné. En 2005, 15 000 touristes ont séjourné dans la ville de Djenné. La recette du tourisme est évaluée à 450 000 000 francs CFA en 2005. Dans le cercle de Djenné, on recense huit établissements de tourisme agréés, tous types confondus, totalisant 256 lits disponibles et générant 57 emplois directs. Le développement du tourisme pose des problèmes en matière de protection du patrimoine culturel et l’environnement. Une réflexion sur le tourisme durable est en cours[7].

Pour l’UNESCO, un rapport rédigé en 1998 a permis d’identifier plusieurs menaces : le délabrement des maisons, les problèmes d’assainissement et les mutations socioculturelles. À la suite de celui-ci, le Centre du patrimoine mondial en février 2005 a fait le point sur les actions de conservation lancées par l’État depuis 1998. Le rapport de mission indique la pertinence et les « résultats positifs » des travaux effectués dans le cadre du Programme de réhabilitation de l’architecture en terre de la ville, ce qui fait de Djenné « une des rares villes du patrimoine mondial avec une unité urbaine et architecturale entièrement en terre ». Le rapport signale également « l’existence d’une pression de développement urbain de plus en plus intense », génératrice de conflits, ce qui a amené le Ministère de la Culture du Mali à souhaiter la libération de « nouvelles zones d’aménagement », notamment « du côté est de la ville où, d’après les études, les sites archéologiques seraient complètement lavés par les allusions ».

En 1995 une étude a également été réalisée par les chefs de la mission culturelle de Djenné (dont nous parlerons plus bas plus en détail) à propos de l’impact du tourisme sur les sites culturels du Mali, financée par l’UNESCO.

En 1996, un atelier de formation des gestionnaires de sites de l’Afrique de l’ouest a également été mis en place par l’UNESCO pour permettre aux populations locales de prendre en pain leurs héritages et de sensibiliser les populations en les responsabilisant et les formant. Dans la même veine le projet Togué fut mis en place par un partenariat entre l’Institut des Sciences Humaines (ISH) du Mali et l’Institut de Bio-archéologie (BAI) de Groningue aux Pays-Bas. Ce projet, allant de 1989 à 1994 avait pour objet de prospecter les sites archéologiques du delta intérieur du Niger. Il eut pour effet une large sensibilisation des populations envers les sites archéologiques répertoriés et le danger que les pillages représentent pour ceux-ci.

En 1998, les Pays-Bas financèrent un système de surveillance des sites archéologiques de Djenné par des agents bénévoles locaux. Malheureusement, des conflits éclatèrent entre les surveillants munis de vélos et les populations locales, habituées à avoir un certain usage des lieux.

Enfin de 1996 à 1997 un projet de sauvegarde et d’aménagement fut mis en place par le World Monument Fund aboutissant entre autres, à la publication d’une brochure pour l’information des visiteurs et l’installation d’un panneau de présentation du site pouvant présager l'installation future d’un musée.

Les pays étrangers eux aussi sont donc intervenus sur le territoire de Djenné pour sa mise en valeur. Il y eut d’autres actions plus concrètes pour la population locale comme le programme de réhabilitation de l’architecture en terre de Djenné, lancé en 1996 dans le cadre de la coopération bilatérale entre le Mali et les Pays‐Bas. Ce programme a permis différents actions telles que la restauration de 98 maisons toucouleur et marocaine grâce à la formation des maçons locaux à la technique traditionnelle du banco ou encore l’installation d’un système pilote pour le traitement des eaux usées, ayant permis de réduire très significativement la stagnation des eaux ménagères. Une évaluation technique de ce système, réalisée en 2003, par la faculté « ʺCivil Engineering and Geosciencesʺ » de Delft (Pays‐Bas) n’a pas constaté de perte de la compacité du sol ni de remontée des eaux usées infiltrées, c’est donc une réussite. Enfin, les affronts de la modernité ont été limités par l’utilisation de terre pour construire une route autour de la ville et le choix de poteaux en teck pour supporter les fils électriques et téléphoniques.

Le Mali fait partie des États africains ayant mis en place une législation et une réglementation importante pour la gestion de son patrimoine culturel. Divers lois et textes ont ainsi été adoptés :

- la loi du , relative à la protection et à la promotion du patrimoine culturel national ;

- le décret du , instituant une Commission Nationale de sauvegarde du patrimoine culturel ;

- le décret portant sur la réglementation des fouilles archéologiques ;

- la loi du , relative à la profession de négociant en biens culturels ;

- le décret du relatif à la réglementation de la prospection, de la commercialisation et de l’exportation des biens culturels ;

- l’arrêté interministériel du réglementant la profession de négociant de biens culturels, de la prospection, la commercialisation et l’exportation des biens culturels ;

- l’arrêté du abrogeant et remplaçant l’arrêté du pour la création et le mode de fonctionnement des commissions régionales et locales de sauvegarde du patrimoine culturel ;

- la décision du inscrivant des biens culturels à l’Inventaire ;

- l’ordonnance du donnant l’approbation de la Convention internationale UNESCO concernant l’importation et le transfert de propriété illicites des biens culturels ;

- le décret du classant les villes anciennes de Tombouctou et Djenné ;

- l’ordonnance du créant les missions culturelles de Bandiagara, de Djenné et de Tombouctou ;

- le décret du fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement des missions culturelles de Bandiagara, Djenné et Tombouctou.

Parmi ces instruments juridiques et administratifs, l’ordonnance du crée une mission culturelle, c’est‐à‐dire un service rattaché à la Direction Nationale du Patrimoine Culturel (DNPC) pour une durée de cinq ans. Ainsi, « les missions culturelles ont pour mission d’assurer la mise en œuvre de la politique nationale en matière de préservation et de mise en valeur du patrimoine culturel dans leur site respectif, classé patrimoine national du Mali et patrimoine mondial de l’organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO). À cet effet, elles sont chargées de :

- inventorier les biens culturels mobiliers et immobiliers présents sur le site ;

- élaborer et mettre en œuvre un plan de conservation, de restauration et de promotion du site ;

- assurer la participation des structures communautaires et des associations culturelles à la gestion du site ;

- exploiter et diffuser les sources écrites et orales de histoire locale ».

La mise en place d’une structure de gestion, la mission culturelle de Djenné (coordonnée par un chef de mission), clarifie son statut et sa mission. Elle a ainsi pu effectuer divers travaux :

- les travaux de restauration/réhabilitation de l’architecture traditionnelle ayant permis de « sauver des centaines de maisons de la ruine et de jeter les jalons d’une démarche de la restauration, de l’entretien et de la valorisation de la ville. Ils ont le mérite de privilégier l’approche participative et le respect des traditions et des savoirs et savoir-faire endogènes ». Les travaux ont consisté en des reconstructions totales ou partielles, des restaurations, des crépissages de façades et de murs intérieurs, des relevés ayant permis d’établir des plans pour certaines maisons ;

- la restauration de plusieurs monuments historiques tels que le tombeau des saints Nabo, la tombe de Tapama Djennépo et la tombe de Maïmouna Soumbounou. Les travaux ont consisté essentiellement en des crépissages de façades, à la reprise et à l’implantation de panneaux signalétiques ;

- l’organisation de brigades villageoises pour la surveillance des sites archéologiques menacés par le pillage systématique de leurs vestiges. La mission culturelle a aussi recruté un gardien pour surveiller le site de Djenné‐Djéno et d’Hambarketolo pendant la journée ;

- l’initiation d’un projet spécifique de conservation physique du site Djenné Djéno, financé par la Fondation américaine World Monument Fund. Ce projet a permis de réaliser un dispositif de lutte contre l’érosion (cordons pierreux et ceinture verte de 3 000 ligneux), des fouilles de sauvetage et la publication d’une brochure sur le site ;

- des actions de sensibilisation des populations à la sauvegarde de éléments constitutifs de l’identité culturelle de la ville de Djenné, à savoir l’architecture en terre et les sites archéologiques. Dans ce cadre, la mission culturelle a entrepris de véhiculer des messages de sensibilisation auprès des populations. Elle a aussi réussi à établir des partenariats avec différents acteurs du développement local, comme l’association Djenné Patrimoine, la corporation de maçons, l’association des guides… Ces groupes, une fois mobilisés autour des objectifs de conservation, sont susceptibles de jouer un rôle essentiel de relais dans la diffusion des messages et le respect des normes établies. Des conférences débats ont été aussi initiées.

La mission culturelle est une structure administrative importante qui a su mener de nombreuses actions à leur terme. Cependant, la ville de Djenné elle-même est elle aussi largement impliquée, en particulier depuis la décentralisation du pouvoir au Mali ayant permis aux djennenké d’élire une administration communale. Le gouvernement du Mali a donc dû agir en mettant en place des travaux d’aménagement et d’assainissement et des dispositifs d’ordre législatif et administratif pour faire régner la paix sociale, en insistant surtout sur l’action de la Mission culturelle qui est l’instrument administratif mis en place pour gérer le bien.

Malheureusement, toutes ces actions ne suffisent pas et peuvent sembler trop éphémères. Prenons par exemple le cordon d’arbre planté autour du site Djéno pour limiter l’érosion éolienne : il est aujourd’hui pratiquement disparu à cause des coupes anarchiques et des pâturages incontrôlés. Certains endroits sont aujourd’hui de véritables dépotoirs et les égouts à ciel ouverts bouchés par les déchets. Malgré la sensibilisation mainte fois recommencée de la population les pillages continuent, même s’ils se font de plus en plus rares. Il s’ensuit une impression générale de faible gérance, les anciennes maisons subissant inexorablement les injures du temps et se dégradant davantage d’une saison à l’autre. Ce mouvement semble inexorable malgré le dispositif juridique et administratif assez imposant mis en place par l’État. Visiblement, la mission culturelle de Djenné doit être renforcée dans ses moyens matériels et professionnels de conservation et de gestion des sites archéologiques mis sous sa responsabilité.

Malgré les travaux réalisés par les archéologues pour extirper les informations essentielles sur les sites étudiés, le visiteur non averti qui fréquente ces sites aujourd’hui « reste sur sa faim ». Cette insatisfaction a été confirmée par les touristes rencontrés dans la ville. Malgré leur exceptionnelle richesse, les sites archéologiques de Djenné souffrent de différents maux :

- absence d’équipement pour l’interprétation et la lisibilité des vestiges (brochure guide, panneau d’information, signalétique, dispositif d’interprétation). Seul Djenné‐Djéno dispose d’un panneau introductif dont les inscriptions ont commencé à être défraîchies. Si de tels équipements étaient réalisés, ils faciliteraient l’organisation des visites non accompagnées et une meilleure compréhension des sites ;

- absence d’équipement de visibilité des sites, notamment les panneaux d’orientation dans la ville et sur les sites parfois organisées en plusieurs zones comme à Djenné‐Djéno ;

- absence de politique rigoureuse de gestion des visiteurs : scolaires, touristes, autorités locales, leaders d’opinion etc. La mission conjointe a remarqué avec surprise que certaines autorités locales ne sont pas sensibilisées à la protection des sites classés, dont la définition reste très vague dans leur esprit. Il est donc important de mener des actions ciblées à l’attention de ces décideurs notamment par rapport aux ressources qui ont érigé Djenné au rang de patrimoine mondial ;

- absence de conception d’un programme d’activités génératrices de revenus pour consolider les revenus actuels de la mission culturelle et des autres acteurs du développement du patrimoine local, afin de mieux assurer la lisibilité, la visibilité, en un mot le développement des sites archéologiques.

Selon diverses enquêtes, la paupérisation des habitants de Djenné affecte notablement la bonne conservation du patrimoine.

Les habitants de Djenné vivent essentiellement du secteur primaire (culture et pisciculture) et sont donc particulièrement dépendants des aléas du climat notamment les inondations. Les sécheresses ont appauvri sérieusement la population ; elles ont aussi déclenché l’exode des populations vers d’autres aires plus propices (Mopti notamment), avec comme conséquence regrettable l’abandon de certaines maisons du tissu urbain de Djenné.

Avec la paupérisation, les travaux d’entretien représentent un investissement encore plus considérable, ce qui pousse les habitants à chercher des solutions techniques durables, au détriment de la structure même du bâtiment (enduits de ciment).

En parallèle, afin d’améliorer le rendement agricole, et en particulier celui du riz, les habitants de Djenné se sont dotés de décortiqueuses, qui réduisent le son de riz en poudre. Malheureusement, le crépi exécuté avec cette poudre est de moins bonne qualité que celui entier, que les femmes mettaient de côté chaque année, après la récolte. Le son de riz entier est devenu donc de plus en plus rare et donc plus coûteux. Cette amélioration technique sur le plan agricole affecte la pratique traditionnelle de crépissage.

Le , le conseil communal de Djenné a décidé conformément aux les textes sur la décentralisation de créer une taxe touristique de 1 000 FCFA par personne, qui sera payée à l’entrée de la ville contre remise d’un ticket imprimé, frappé de l’image de la mosquée de Djenné. Les sommes ainsi dégagées pourraient permettre d’enrichir la ville et de faire des travaux d’assainissement.

Le site de Djenné accueillant environ 40 000 visiteurs par an, plusieurs jeunes à la recherche d’emploi se tournent vers le guidage touristique ou la vente de produits artisanaux. Cependant, des améliorations pourraient être faites dans la gestion des bénéfices issus des activités touristiques.

En effet, il existe, au sein de la population, un manque de compréhension des bénéfices réels du tourisme sur leur vie quotidienne, ainsi qu’une mauvaise perception des contraintes liées à un tourisme non maîtrisé à Djenné. De plus, La gestion et les affectations des fonds issus des droits d’entrée payés par les touristes à l’entrée de la ville, ne sont pas suffisamment clarifiées, et le manque d’organisation gêne la coordination des activités entre les tours opérateurs et les guides professionnels locaux.

Malgré l’existence d’une association des guides de Djenné, les agences de voyages arrivant avec des groupes de touristes continuent de conduire les visites sur le site. D’autre part, il y a un foisonnement de guides amateurs exerçant une activité quasi frauduleuse et donnant aux touristes une information non élaborée (voire fantaisiste) sur le bien. Cette tendance crée, malheureusement, une certaine méfiance chez un grand nombre de touristes.

Parallèlement, certains touristes expriment peu de respect pour l’expression des cultures locales. Cette attitude désolante ne facilite pas l’indispensable communication interculturelle induite par tout voyage un tant soit peu culturel, notamment sur un site classé sur la liste du patrimoine mondial.

Si une réflexion approfondie devrait être lancée sur la question du tourisme et la mise en valeur du bien, il est important que cette réflexion prenne en compte l’actuel besoin prioritaire des Djennenké : vivre pleinement et bénéficier (y compris financièrement) de la conservation de leur patrimoine.

En effet, la désorganisation du tourisme peut avoir de graves conséquences, surtout pour la population. Elle doit être éduquée pour apprendre à prendre conscience de sa force (elle possède une histoire et une ville qui intéresse) et surtout elle doit apprendre à se faire respecter des touristes en se professionnalisant dans le secteur touristique pour pouvoir dégager les meilleurs revenus possibles. Elle pourrait ainsi prétendre à un meilleur niveau de vie. En attendant, le manque d’organisation est criant et lourd de conséquences. Il se traduit par :

- le manque de collaboration formelle entre les agences de voyages d’une part, les guides professionnels locaux et la Mission culturelle d’autre part ;

- la mauvaise appréhension par la population des bénéfices qu’elle tire de l’activité touristique mais également des effets négatifs de ladite activité ;

- le grand nombre de guides amateurs développant une activité dite « informelle » par les guides formés et régulièrement recensés au bureau des guides de Djenné ;

- les pillages de sites archéologiques ;

- le fait que certains touristes ne respectent pas les us et coutumes de la population locale.

Pour y remédier, la mission recommande d’établir un cadre de collaboration entre les opérateurs nationaux/internationaux du tourisme et les acteurs locaux, de sensibiliser et informer les touristes, pour les inciter à adopter un comportement compatible avec les sites et les cultures locales et enfin de prendre en compte les six principes de la Charte Internationale du tourisme culturel comme base éthique et opérationnelle devant guider les actions de mise en valeur.

Ces six principes sont les suivants :

- « offrir des opportunités sérieuses aux membres des communautés d’accueil et aux visiteurs pour expérimenter et comprendre le patrimoine et la culture locale » ;

- gérer le patrimoine de Djenné de « manière durable au profit des générations actuelles et futures » ;

- entreprendre la mise en valeur des ensembles patrimoniaux dans le sens d’assurer aux visiteurs une « expérience enrichissante et agréable » ;

- assurer la participation effective des djennenkés à la conception et à la mise en œuvre des programmes de mise en valeur touristique ;

- assurer une répartition équitable des revenus de l’activité touristique qui doit bénéficier également aux populations locales ;

- intégrer le souci de protection et de promotion du bien dans sa triple composante archéologique, écologique et urbaine dans les programmes de promotion touristiques à élaborer.

Le ont été adoptés deux projets de lois proposés par le ministre de l’Agriculture. Ils ont été élaborés en Azerbaïdjan en juin 2010 par les représentants du gouvernement malien et la Banque Islamique de Développement (BID). La Banque Africaine de Développement (BAD) devra également largement participer. 14,5 milliards de francs CFA ont été ainsi accordés pour financer le projet de développement agricole de Djenné. Ils serviront à mettre en place des aménagements hydro-agricoles, des infrastructures et la mise en place d’un marché réglementé pour pouvoir vendre les produits ainsi dégagés à prix fixe. Plus précisément, la BID s’engage à financer la construction du barrage de Talo (le deuxième plus grand barrage hydro-agricole du Mali)et l’aménagement de ses alentours (voies d’accès, digues…). Parallèlement, 16 030 ha seront aménagés pour l’agriculture irriguée (riz) à Djenné, ainsi que 4 290 ha de bourgoutière réservés à l’élevage. 490 ha seront consacrés à la création de bassins piscicoles.

La répartition des terres se fera donc toujours selon l’usage vernaculaire, en fonction de l’activité de chacun. On ne tend donc pas vers l’uniformisation des activités, mais au contraire vers l’entretien et la pérennisation des habitudes séculaires.

Ces différents aménagements vont permettre d’éloigner le spectre des grandes sécheresses et des famines des années 1973 et 1984. La production de riz va augmenter considérablement par exemple. Le niveau de vie des habitants va donc pouvoir s’améliorer, la croissance pouvant être solidifiée par la mise en place d’infrastructures suffisantes (routes par exemple) qui permettent d’atteindre un degré de modernité nécessaire à un développement intéressant.

Il est précisé dans le projet une donnée qui semble importante pour assurer son bon fonctionnement : l’implication et la prise d’avis des populations locales et des agriculteurs plus particulièrement. En effet, on a pu constater par ailleurs que des tentatives de développement venues de l’extérieur ont échoué, marquées par des lois modernes, citadines, étrangères à celles des populations locales. Cependant, l’inquiétude monte chez les paysans djennenké : si le barrage était mis en place tel quel, le Bani serait complètement asséché durant la saison sèche à Djenné et la crue se verrait retardée de 10-20 jours. Ils demandent donc que le barrage soit fait de telle sorte qu’une retenue soit créée, permettant d’assurer la présence du cours d’eau tout au long de l’année (cela a déjà été fait ailleurs, au barrage de Sélingué).

Pour finir, le barrage génèrera 12 milliards de francs CFA par an de revenus agricoles et non agricoles, ce qui est le gage d’un réel développement de la région et de sa population. Il permettra de créer de nombreux emplois, de sécuriser la gestion des ressources en eau, le désenclavement de la région, la lutte contre les maladies et la réduction de l’exode rural qui est un mal largement répandu en Afrique de l’Ouest. Ce barrage permettra aussi de retrouver le régime deltaïque du fleuve Bani d’avant les grandes sécheresses. La culture du riz sera donc de nouveau possible sur les berges du Bani près de Djenné. Il faudra 6 ans (délai prévu) pour mettre en place tous ces aménagements.

On peut tout de même déjà constater quelques retombées : le président de la République du Mali Amadou Toumani Touré s’est déplacé à Djenné et un éclairage public de 11 kilomètres a été inauguré à cette occasion dans la ville. Cela aura été facilité par l’inauguration récente de la nouvelle centrale thermique au fioul lourd construite non loin de Djenné (pas encore en service), à Kayes. Un lycée, un centre de santé et des logements sociaux sont les prochains chantiers prévus.

Administration

La commune de Djenné, comprend la ville de Djenné et les villages de Ballé, Diabolo, Gomnikouboye, Kamaraga, Kéra, Niala, Velingara, Souala, Syn et Yentéla. Djenné est jumelée avec la ville française de Vitré (Ille-et-Vilaine) depuis 1987.

Le cercle de Djenné comprend les communes de Dandougou Fakala, Dérary, Djenné, Fakala, Femaye, Kewa, Madiama, Nema Badenya Kafo, Niansanarie, Ouro-Ali, Pondori et Togué Mourari.

Politique

| Année | Maire élu | Parti politique |

|---|---|---|

| élections communales Cissé | RPM | |

| 1999 | Bamoye Sory Traoré | Adema-Pasj |

| 2016 décédé en 2019 | Balasiné Yarro | Rassemblement pour le Mali |

| 2019 | Alphamoye Samassé | Rassemblement pour le Mali |

Notes et références

- Communiqué du Conseil des ministres du 3 mai 2006 cité par L’Essor du 4 mai 2006.

- Louis Archinard, Le Soudan en 1893, Havre, , 55 p. (lire en ligne), p. 22-41

- (de) « Mali - Kreise und Gemeinden », sur City Population, (consulté le )

- (de) « Mali », sur City Population, (consulté le )

- « Recensement général de la population et de l'habitat - Population Urbaine (Résultats Provisoires) - 1987 » [PDF], (consulté le ), p. 11

- « Recensement général de la population et de l'habitat - 1987 », (consulté le ), p. 244-245

- Youssouf Doumbia, tourisme à Djenné : choyer la poule aux œufs d’or, L'Essor,

Voir aussi

Bibliographie

- « Djenné d’hier à demain » sous la direction de Joseph Brunet-Jailly, Bamako : Éditions Donniya, 1999.

- « Une cité soudanaise : Djenné, métropole du delta central du Niger » de Charles Monteil, Paris : Éditions anthopos et Institut International Africain, 1971.

- « Investigation socio-économique de la ville de Djenné et ses environs » par l’Institut des sciences humaines de Bamako, 1985

- « Djenné, une ville millénaire au Mali » de R.M.A. Bedaux et J.D. Van Der Waals, 1994

- « Djenné, chef d’œuvre architectural » de Pierre Maas et Geert Mommersteeg, 1992

- Magazines publiés par l’UNESCO « le Patrimoine Mondial »

- "Dans la cité des marabouts" Geert Mommersteeg, Grandvaux (ISBN 978-2-909550-63-3)

- "Djenné ferey, la terre habitée", Albakaye Ousmane Kounta, photographies Marli Shamir, Grandvaux (ISBN 978-2-909550-52-7)

Liens externes

- Djenné sur le site de l’Organisation des villes du patrimoine mondial (OVPM)

- Protection du patrimoine culturel : l’architecture de Djenné, une richesse qui se meurt

- Site de l’association Djenné-Patrimoine

- Site de mémoire d'Afrique, section Djenné

- Site de Djenné sur le site d’Aluka

- Site de l'association ACROTERRE