Sénoufos

Les Sénoufo (ou Siéna, nom qu'ils se donnent, ou encore Sénéfo, Séné, Syénambélé ou Bamana), constituent une population d'Afrique de l'Ouest qui comprend une trentaine de sous-groupes, partagés entre le sud du Mali (principalement dans la région de Sikasso), le Burkina Faso et le nord de la Côte d’Ivoire, où se trouve Korhogo, leur centre principal. Le peuple sénoufo est l'un des plus importants peuples de Côte d’Ivoire dont il représente 9,7 % de la population[4]. Les Sénoufo représentent environ 1 500 000 personnes réparties en plus d’une trentaine de sous-groupes[5]. Chaque sous-groupe à ses propres caractéristiques mais ils partagent plusieurs traits culturels qui en font l’unité : la langue, les patronymes, l’organisation sociale et religieuse.

| |

305 800 (2005)[1] |

|---|---|

| |

2,2 millions (2013)[2] |

| |

2,4 millions (2017)[3] |

| Langues | Langues sénoufo |

|---|---|

| Religions | Islam, Christianisme, Animisme |

| Ethnies liées | Minianka, Niarafolos, Tchébalas, Tagbanas/Tagouanas, Nanfarans, Fodonons, Palakas, Kafibélés, Kadilé (Tengrela), Tèninwérê (Boundiali), Tagba/Tagban (Côte d'Ivoire/Burkina Faso/Mali),Karaboro (Côte d'Ivoire/Burkina Faso) |

La société sénoufo reste dominée par les agriculteurs, qui pratiquent à la fois les cultures vivrières (mil, maïs, riz, igname) et commerciales (arachide, coton)[6].

Ethnonyme

Le mot Sénoufo, qui dérive du mot sénanbèle lui-même composé des mots ségi (champ) et nanbéle (hommes) signifie « ceux qui travaillent au champ »[7].

Lexique des noms: Masculin/Féminin par ordre alphabétique

1er Fils / Fille = ZIE / GNELE

2ème Fils/ Fille = Zana / GNÔH

3ème Fils/ Fille = N’GOLO / GNIRE

4ème Fils/ Fille = BÊH / BARA

5ème Fils/ Fille = DÔH / ZELE

6ème Fils/ Fille = MBAHA / GNAMAN

7ème Fils/ Fille = GNANMAN

8ème Fils/ Fille = SELA[7]

Répartition géographique

En Côte d'Ivoire, les Sénoufo se trouvent autour des villes de Boundiali, Madinani et Séguélon, Tengréla, Korhogo, Ferkessédougou, Katiola, Dabakala.

Au Mali, l’ethnie se trouve dans les villes de Sikasso, Yorosso, Koutiala ou encore à Kati.

Sous-groupes

Les Sénoufo sont subdivisés en une trentaine de groupes parmi lesquels :

- les Pongala dans la sous-préfecture de Kasséré ;

- les Niarafolo (ou Niarafoplo) essentiellement dans le département de Ferkessédougou ;

- les Tchébara (ou Tchébala) dans le département de Korhogo ;

- les Tagouana (ou Tagbana) de Tafiré à Katiola ;

- les Nafanra (ou Nafaga/Nanfaran) dans les sous-préfectures de Karakoro, Napie, Komborodougou, Sinématiali, etc. ;

- les Fodonon (qui dansent le boloye appelée communément danse panthère) à Lataha, Waraniené, Moroviné, Plagbo, Breh ;

- les Gbato à Séguélon et Madinani, Ganaoni et Dianra ;

- les Kafibélé à Sirasso, Dagba, Nafoun et Kanoroba ;

- les Nafana, Kadile, Gbandjé, Fononbelé, Kagnin, Tiembara, Pogabelé dans les départements de Boundiali, Kouto et Tingréla ;

- les Tagbas/Tagbans à Niellé, Pogo (en Côte d'Ivoire) et au sud-ouest du Burkina Faso et au sud-est du Mali ;

- les Palaka ;

- les Kafibélé ;

- les Nanerghé, les Sénar et les Kar (Karaboro) dans la région des Cascades au sud du Burkina Faso ;

- les Minianka ou Mamaala ; ils sont installés dans les cercles de Koutiala et de San, au Mali, au Burkina Faso et, en Côte d'ivoire dans la région de Tingréla.

- les Djimini dans le département de Dabakala. Les Djimini sont subdivisés en plusieurs sous groupes et parlent pour chacun d'eux, un dialecte parfois très distinct de leurs "cousins". Ainsi ils sont essentiellement regroupés en fonction de leur proximité en sous-préfecture dans le département de Dabakala : Dabakala, Bassawa, Boniérédougou, Foumbolo. Ces derniers ont été les premiers occupants des régions du centre-est de la Côte-d'Ivoire. Et ont subi beaucoup d'influence à la suite de l'arrivée des vagues migratoires des Diouala dans un premier temps, et des Akan dans un second lieu.

- les Gouin à Ouangolodougou et Ferkessédougou

Histoire

La première étape de la pénétration du peuple sénoufo en Côte d’Ivoire se déroule du Xe au XVe siècle, et la deuxième au XVIe siècle. Les Sénoufos sont les premiers habitants de l'actuelle Côte d'Ivoire. Les Sénoufos sont avec le groupe des Mandés et les Krous, habitants les plus anciens de leur région respective, de l’actuelle Côte d’Ivoire.

Ces peuples fonctionnent en chefferies et cela s'explique par :

- la croissance démographique, qui a poussé certains peuples, spécialement les Sénoufo, à se déplacer à la recherche de nouvelles terres ;

- le développement du commerce transsaharien qui portait essentiellement sur la cola et l’or ; en particulier, les peuples Mandé, Akan et Krou ;

- l’expansion des grands empires du Soudan a fait fuir certains peuples, soucieux d’échapper aux conquêtes militaires et de garder leur autonomie, leur ordre social et leur ordre religieux. Les Sénoufo étant un peuple éminemment pacifique et travailleur de la terre ont cherché à éviter tous les types des conflits.

On désigne par Siénéfo les premiers occupants du Siéné, région située entre San, à l’est du Mali, et Nouna à la frontière du Burkina avec le Mali. Les Siénéfos seraient installés depuis une époque très ancienne au nord-est de la Côte d’Ivoire, dans le Pays du Sel. Ils arrivèrent probablement au début du deuxième millénaire, en même temps que les Koulango et les Lobi au nord-est de la Côte d’Ivoire.

En fait, les langues de ces trois peuples appartiennent au groupe « Gur »[8], aussi appelées Voltaïque[9]. Ils partagent aussi les mêmes fonds d’institution et de culture, notamment le système matrilinéaire[10]. En effet, le rôle principal est joué par la famille de la mère. Donc, on pourrait penser qu’au début ils avaient quelques types de relations entre eux.

Les Siénéfo furent les premiers à s’installer dans l’espace compris entre le Baoulé (dans l’actuel Mali) et la Volta Noire (dans l’actuel Burkina Faso)[11].

Les ancêtres connus des Sénoufo sont les Pallaka (ou Falafala) et les Myoro qui vivaient de la chasse et la cueillette. Ils étaient installés dans les régions septentrionales du pays Sénoufo actuel. Il y eut aussi des éléments voltaïques descendus à une date reculée de la région comprise entre Banfora, Bougouni et Sikasso.

Les Pallakas avaient pour habitat originel le village de Ténigréra, dans les environs de la ville historique de Kong. Ils étaient considérés comme les maîtres de la terre. Mais sous la pression des immigrants ultérieurs, notamment les Mandé du nord, ils se disperseront dans la région de Ferkessédougou.

Les Myoros étaient initialement installés sur la rive droite du Comoé. Ils étaient des excellents chasseurs et de grands guérisseurs.

Ce sont sans doute, ces deux groupes qui sont supposés avoir eu les premiers contacts avec les fameux « mandébélé »[12] ou petits hommes aux pieds retournés, dont ils héritent les cérémonies initiatiques tels que le « poro ». Ainsi comme des techniques de chasse dont les « dozo » gardent encore jalousement le secret.

Ces ancêtres des actuels Sénoufos menaient une vie quasi-nomade de ramasseurs et de chasseurs. Ils cherchaient un gibier plus abondant et partirent de Koutiala au Mali vers le XIe ou XIIe siècle[13]. Ils émigrèrent peu à peu vers le Pays de la Kola, vers le sud[14] jusqu’à ce qu’ils se trouvent bloqués par les forêts de la zone tropicale.

Cependant, les versions d’origine « maliennes » dont se réclament les grandes familles sénoufo restent à prouver. En fait, ces versions sont pour la plupart dues à des influences culturelles du monde des Mandé, les Malinké. Les familles maraboutiques mandé, installées autour des grands chefs sénoufos, ne pouvaient admettre que leurs maîtres disent venir d’un autre pays que le leur.

Les Sénoufo, pour leur part, grands admirateurs de la culture du monde mandé prétendaient, jusqu’à une date récente, rehausser la grandeur de leurs chefferies en les rattachant aux origines historiques des Mandé du Sahel et des savanes soudano-guinéennes.

Le processus de formation des Sénoufo, processus historique de fusion de groupes divers comprenant des autochtones et des émigrés remonte à la protohistoire et s’achève au cours du premier millénaire de notre ère. C’est du mélange de ces populations que sont issus les Sénoufos actuels.

Cette formation a connu deux grandes phases :

- la création de villages ;

- l’organisation d’un système de bois sacrés hiérarchisés.

Des Sénoufo fondèrent Katiola, puis occupèrent petit à petit tout l’espace compris entre les localités actuelles de Bouna, Prikro, Mankono, Séguéla, Touba et Odienné en Côte d’Ivoire, espace probablement inhabité à l’époque.

Les Sénoufos ont fondé aussi Kong[15], Dabakala, Kanangoro et Boundiali.

Du XIIIe au XIVe siècle naît à son tour Korhogo, qui signifie « héritage » en langue locale. Cette ville est la « capitale » actuelle du pays sénoufo.

Par vagues successives, le peuple occupe un espace géographique immense dont les limites sont grossièrement marquées par les localités actuelles d’Odienné, Touba, Séguéla, Mankono, la zone nord du pays Baoulé, Bondoukou et Bouna.

Le peuplement sénoufo, couvrant un espace géographique relativement étendu, sera peu perturbé par l’implantation mandé, qui sera au contraire coupée en deux par le territoire sénoufo.

Les Mandé se sont implantés autour du XIIIe siècle dans les régions de Kong, Korhogo, Boundiali, Odienné, Dabakala, Bondoukou et Bouna.

À l'origine, les immigrants mandés n’ayant d’autres préoccupations que le commerce sont favorablement accueillis. Ils introduisent dans le pays le tissage et les métiers du cuir.

Par ailleurs, ils s’intègrent à leur nouveau milieu, parlent le sénanri et deviennent même à l’origine de quelques-uns des rituels les plus célèbres du pays sénoufo : le « korobla »[16].

Les emprunts sont réciproques. Outre l’initiation au « korobla », les Sénoufos s’enrichissent également des techniques de quelques autres métiers venus du Mali et acquièrent des nouvelles habitudes alimentaires.

Ainsi, se crée un équilibre culturel favorisant des rapports de bon voisinage qui seront rompus avec l’avènement des derniers arrivants mandingues (Ligbi, Soninké et Dioula) de la première moitié du XVIe siècle pour leurs raisons suivantes :

- économiques : importance de certains centres commerciaux tels que Bobo-Dioulasso, découverte d’un gisement d’or près de Begho, commerce avec le Soudan par les Bas-Bandama. Aussi autour de Kong et en pays Djimini et Lobi ;

- politiques : l’Empire du Mali avait perdu sa puissance, alors quelques chefs guerriers sont venus s’installer dans le territoire habité par les Sénoufo[17] ;

- religieuses : les Malinkés voulaient convertir les Sénoufos à l'islam par force. Mais aussi en recherchant la noix de cola qui était un élément indispensable au moment de donner le nom au nouveau-né, pendant la célébration d'un mariage ou pour toutes autres cérémonies prestigieuses.

Tantôt, ils entretiennent leurs hôtes des principes de la foi musulmane, ou ils se contentaient de mettre à leur disposition leurs connaissances et puissances « spirituelles », leur fabricant des « safy » ou « sèbè » (sorte de talisman pour protéger du mauvais sort).

Quelques fois ils s’adressent au « narigbafolo »[18] pour se donner les garanties d’obtenir plus aisément l’adhésion des autres membres de la communauté s’il parvenait au préalable à la conversion du chef du village.

Ainsi, les Sénoufo vont émigrer dans trois directions principales :

- vers la région de Bobo-Dioulasso au nord-est. Ces Sénoufo sont un mélange culturel de Samogho, Lobi, Tuka, Toussian et Bobo-Dioula. Leur rayon d’influence s’étend toujours à Sikasso et aussi à Bobo-Dioula ;

- vers celle de Bondoukou et de Begho à l'est. Pendant le XVIIIe siècle, des commerçants Dioula s’établirent parmi les Sénoufo du sud parce qu’ils fréquentaient le grouillant et important marché de Katiola. Ils arrivèrent à appartenir aux classes dominantes sénoufo et à en avoir des dirigeants parmi eux ;

- vers le sud entre le Bandama et le Nzi jusqu’à la région de Bouaké. Ces Sénoufo sont un mélange culturel d’immigrants des alentours d’Odienné et Fourou qui depuis des siècles s'étaient mariés avec les groupes du Royaume de Kénédougou, le « Pays de la Lumière » fit établir pendant le IXe siècle Sikasso était son capital. Si bien que, l'islam était la religion officielle. celle ci fut acceptée seulement par l’élite du Royaume et les chefs locaux.

Les Baoulé arrivèrent vers le milieu du XVIIIe siècle. Ils étaient constitués par des groupes Akan différents :

- les Alanguira, issus des Denkyira et arrivés vers 1720. Cette migration arrive à l’immense plateau couvert de savane qui était occupé par des populations éparses de Gouros et de Sénoufos. Donc, ils leur soumettaient et prirent possession du pays ;

- les Assabou, issus d’Asante et arrivés en 1765. Cette migration soumet les Alanguira de Sakassou, les Sénoufo, les Gouro et les Mandé. Ainsi Akoua Bonï instaure le royaume baoulé de Sakassou.

Les Sénoufo qui s’étaient installés à Bouaké ont été repoussés pendant le XVIIIe siècle par les Baoulés, qui se taillent un royaume dans le centre de la Côte d’Ivoire. Donc, ils se sont installés finalement dans le territoire compris entre les fleuves Bandama et le Comoé.

Les sources sont convergentes pour indiquer que l’émigration sénoufo s'est effectuée en plusieurs étapes, probablement clan par clan.

Ces clans étaient remarquablement structurés sur le plain social mais ils ne s’organisaient pas en royaume. Voilà pourquoi on connaît très peu de noms propres de l’histoire sénoufo. Il y a environ une trentaine de sous-groupes sénoufo qui conservent fortement leur identité culturelle.

Les Sénoufo possédaient des armées semblables à ceux du peuple mandingue, principalement composées de fantassins et de cavaliers. Les batailles menées par les royaumes, tara ou les chefferies sénoufos sont de bons exemples.

Tous ces différents sous-groupes sénoufo s’installeront en territoires différents et clairement délimités.

ID MichiGuówàngu

Origines légendaires

Les Sénoufos occupent un territoire qui, selon la légende, était peuplé par les Mandébélés. Les Mandébélés étaient un peuple itinérant, qui vivait de la chasse (en particulier, de la chasse à l’éléphant). Au même temps, il cultivait du mil lorsqu'ils séjournaient pendant quelque temps au même endroit. Ce peuple a eu une influence décisive sur les Sénoufos pour l’agriculture et le système éducatif. En effet, sans abandonner les activités de chasse, les Sénoufos se seraient mis, comme les Mandébélés, à cultiver le mil et auraient fini par se sédentariser.

Par ailleurs, les Mandébélés avaient une langue secrète, le « tiga », qu’ils enseignaient aux enfants. En revanche, ils n’avaient pas accès aux cérémonies initiatiques jusqu’à l'âge adulte.

Ce secret fut alors dévoilé aux Sénoufos. Dès lors, les Mandébélés ne se sentirent plus en sécurité d’autant que les Sénoufos disposaient d’un équipement de chasse supérieur à eux car ils avaient des armes en fer et, ainsi, ils accaparaient tout le gibier. Ainsi, les Mandébélés cherchèrent refuge dans la brousse et disparurent. Depuis, on dit qu’ils vivent dans les arbres et ont la capacité de se rendre invisibles. Ils sont devenus les « génies de la forêt ».

Les Sénoufos profitèrent alors de ce vide pour s’emparer des terres vierges. Leurs migrations s’étalèrent sur trois siècles. Compte tenu des distances, les groupes se séparèrent rapidement et des différences ne tardèrent pas à apparaître entre eux.

Dans cette démarche, ils jugèrent le principe des rites initiatiques utiles à la société et instituèrent le tchologo, puis le poro qui deviendra obligatoire pour tous les Sénoufos au XIVe siècle. Le tchologo est un ensemble d’initiations à la vie en société.

Aujourd’hui, les Mandébélés sont des êtres mythiques qu’on représente par des statuettes de nains aux pieds retournés[19]. Les devins se servent de ces statuettes pour faire leurs cérémonies, ainsi mythologie et histoire se rejoignent.

Chez les Sénoufos, il y a des récits selon lesquels le premier Sénoufo a été créé par Dieu lui-même dans leur habitat actuel pour montrer qu'ils sont des groupes anciens venu de nulle part, autochtones, ils n'ont donc pas de récits de conquête territoriale. Les Sénoufos ont plutôt subi au cours de leur histoire des invasions et déplacements forcés.

Les sous-groupes sénoufos à partir desquels ils se sont constitués demeurent encore inconnus. On peut, néanmoins, les considérer comme les « pré-fohobélé » ou les « proto-fohobélé »[20].

Mythe d'origine du pays sénoufo

Aux temps très anciens, on raconte qu'il y avait un homme, Safazani, qui était un chasseur de serpents. Il tua presque tous les serpents du pays, sauf un énorme boa qui vivait dans la montagne, à côté d'une grosse pierre. Ce serpent possédait une guitare qu'on appelait un kolonko. Un jour, Safazani vint jusque chez le serpent pour le tuer. Ce dernier se mit à jouer du kolonko et chanta :

« Safazani, il ne faut pas me tuer ici, dans la brousse.

Mais Safazani dit :

Je vais quand même te tuer. »

Et il coupa la tête du boa. Malgré cela, le serpent continua quand même à chanter. Safazani alla chercher du bois, coupa le serpent en morceaux et le mit à griller. En train de cuire, le serpent chanta de plus belle. Safazani alla chercher un canari pour y cuisiner les morceaux de serpent grillés. Pendant que les morceaux étaient en train de bouillir dans le canari, ils continuaient leur chant. Une fois complètement cuite, la viande chanta dans l'assiette de Safazani, qui pourtant la mangea. Quand il eut fini de manger, Safazani sentit que son ventre commençait à gonfler. Il fut pris d'une soif énorme et se mit à avaler des litres d'eau. Son ventre continua à grossir, et bientôt il devint gros comme une montagne. Safazani se mit alors à uriner, sans s'arrêter. Cette urine forma des marigots, quand il se soulageait, ses crottes formait des montagnes.

C'est ainsi que finit Safazani, celui qui n'avait pas écouté ce que lui disait le dernier serpent du pays. Cette légende marque le début du pays sénoufo.

Société sénoufo

Les villages sénoufos sont gouvernés par un conseil des anciens.

Initiation

La théologie sénoufo est basée sur la croyance en Koulotiolo (ou « kolochôlô »), dieu puissant, et Katielo, déesse-mère. Chez le peuple sénoufo, Dieu appelé a créé l’homme mais ne l'a pas achevé. Le rite initiatique, appelé le Poro[21] - [22], est destiné à parfaire l’adolescent et en faire un adulte en lui donnant la capacité d'affronter les difficultés sociales.

Cette initiation joue un rôle déterminant dans la vie des Sénoufos. Elle se fait dans les bois sacrés (sinzang) à l'extérieur du village. L’initiation est divisée en plusieurs étapes dont le ‘’Kafôh’’ qui clôture l'initiation.

La société sénoufo est restée très traditionaliste et n'a pas de frontière marquée entre les différentes institutions sociales, économiques et religieuses. Le sentiment religieux imprègne toutes les manifestations sociales. Le Poro, aux mains des vieillards initiés, est une organisation politico-socio-religieuse qui constitue la clé de voûte de toute la vie sociale des Sénoufos.

Les danses traditionnelles, exécutées à chaque cérémonie de la région, sont le N'Goron[23], danse sacrée, et le Boloye, également appelé « danse des hommes panthères » car l'habit du danseur imite fidèlement le pelage de ces félins, et qui est exécuté pour clore les rites initiatiques, particulièrement le Poro.

Organisation sociale

Il existe chez les Sénoufo, comme dans toutes les autres ethnies voisines, trois grandes classes sociales : les nobles ou hommes libres, les hommes de caste et les anciens esclaves.

Les hommes de castes sont les artisans : les forgerons (fonombélé) qui travaillent aussi bien le fer que le bois, et exceptionnellement le cuir (leurs femmes font de la poterie), les lorhos, bijoutiers sur cuivre, les musiciens joueurs professionnels, les koulés, spécialisés dans la fabrication des statues et des masques religieux, qui sont redoutés comme jeteurs de sorts. Les sonons, prêtres des cultes, fabriquent des fétiches et sont les animateurs des cérémonies et des danses auxquelles ils participent.

Dans la gestion coutumière de la terre, le système foncier sénoufo prévoit que la terre ne peut être ni vendue ni échangée. La forme d'appropriation de la terre en vigueur est de type communautaire. Chaque patrilignage et matrilignage propriétaire d'une portion de la terre, au sens traditionnel, exerce un droit d'usage inaliénable. Son accès est accordé par le chef de lignage à tout individu appartenant à la communauté[6].

Patronymes

Nombre de Sénoufo ont en effet troqué leur matronyme, félé, au profit d’un jamu (nom de clan mandé). Cette substitution débuta bien avant la colonisation et s’accéléra durant la période coloniale. L’exemple le plus connu est celui du « grand chef » des Sénoufo de la région de Korhogo, Péléforo Soro, qui devint Gbon Coulibaly. Ce troc obéissait à un système en apparence relativement strict d’équivalences entre noms sénoufo et mandés.

- Patronymes sénoufos des zones de Korhogo, Sinematiali et Ferké (Côte d'Ivoire)

- Tuo/Tuho

- Coulibaly

- Ouattara

- Soro

- Koné/Kondè

- Sanogo

- Sekongo

- Silué

- Yéo/Yé

- Patronymes sénoufos des zones de Boundiali, Kouto, Tingréla (Côte d'Ivoire)

- Sitionon

- Diarrassouba/Diarra

- Ballo/Barro

- Gounougo

- Konaté

- Keo/Kowo

- Koné/Kondè

- Ziao/Zihao

- Soro

- Kamara

- Fofana

- Coulibaly

- Dembélé

- Ouattara

- Berthé

- Dagnogo

- Bamba

- Cissé

- Bakayoko

- Dao/Daho

- Tienwe

- Pan/Kanaté

- Sefon

- Ganon

- Sofonziolo

- Patronymes sénoufos des zones de Kong, Dabakala, Ouangolo, Niéllé et Pogo (Côte d'Ivoire)

- Traoré

- Ouattara

- Coulibaly

- Ballo/Barro

- Konaté

- Sanogo

- Koné/Kondè

- Diabaté

- Soro

- Yéo/Yè

- Patronymes sénoufos des zones de Katiola, Niakara et Tafiré (Côte d'Ivoire)

- Touré

- Ouattara

- Camara

- Sanogo

- Tuo/Tuho

- Horo

- Konaté

- Hili

- Thio

- Bamba

- Koné

- Coulibaly

- Ikongo

- Yieh

- Hala.

- Patronymes sénoufos du Mali

- Bengaly/Bangali

- Béridogo

- Traoré

- Koné/Kondè

- Ballo/Barro

- Konaté

- Ouattara

- Bagayoko

- Dembelé

- Dagnogo

- Coulibaly

- Berthé

- Diamouténé

- Sagadani

- Diourté

- Sessouma

- Bougoudogo

- Patronymes sénoufos du Burkina Faso

- Ouattara

- Traoré

- Ballo/Barro

- Konaté

- Sanogo

- Coulibaly

- Dembélé

- Koné/Kondè

- Dao/Daho

- Sessouma

- Bayo

- Diabaté/Diabagaté

- Bengaly/Bangali

- Soro

Le calao

Le calao est l’oiseau primordial des Sénoufos. il est le protecteur par excellence. On l’appelle « Ségèn ». Son ventre bombé fait de lui un symbole de fécondité et de fertilité. Il représente et évoque la prospérité. Cet oiseau est dans les mythes sénoufos, l’un des cinq premiers animaux apparus sur terre avec le caméléon, la tortue, le serpent et le crocodile. Il transporte les âmes des morts dans l’autre monde et sert généralement dans les rites initiatiques du poro. Au-delà de la fécondité, le calao renferme trois grandes notions qui caractérisent le Sénoufo :

- son dos large signifie qu'il endure beaucoup pour protéger sa postérité, on dira qu’il encaisse beaucoup ;

- son gros ventre est le symbole de celui qui sait beaucoup mais qui ne dit mot. C’est la connaissance, le savoir qui se couvre, qui ne se dévoile pas à vue d’œil ;

- son bec long et pointu représente celui qui parle peu. C’est l’expression de celui qui ne parle que pour s’engager et cet engagement est symbole de détermination.

Art

- Art sénoufo

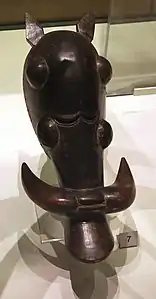

Masque d'ancêtre, kulié, Tervuren, musée royal de l'Afrique centrale.

Masque d'ancêtre, kulié, Tervuren, musée royal de l'Afrique centrale. Masque cimier de la société d'initiation du Kwonro, Korhogo (début du XXe siècle), Paris, musée du quai Branly.

Masque cimier de la société d'initiation du Kwonro, Korhogo (début du XXe siècle), Paris, musée du quai Branly.

Personnalités

- Péléforo Gbon Coulibaly, chef de canton de Korhogo de 1905 à 1962.

- Amadou Gon Coulibaly, ancien Premier ministre ivoirien.

- Guillaume Soro, ancien Premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire[24].

- Soro Solo, né en 1950, journaliste, animateur radio.

Notes et références

- République du Burkina Faso, CEFAN, 21/12/2015

- Mali, CEFAN, 15/02/2018

- Côte d'Ivoire, CEFAN, 24/08/2018

- Corsair, « Savez-vous comment vivent les Sénoufos et les autres peuples du Nord de la Côte d’Ivoire ? », (consulté le )

- Farafina, « L'histoire des peuples de la Côte d'Ivoire : Le peuple sénoufo », sur lebanco.net, (consulté le )

- Youssouf Diallo, « Les Peuls, les Sénoufo et l'État au nord de la Côte d'Ivoire. Problèmes fonciers et gestion du pastoralisme. », Bulletin de l'APAD, no 10, (ISSN 1950-6929, DOI 10.4000/apad.1131, lire en ligne, consulté le ).

- Yannick Lahoua, « Culture : tout savoir sur le peuple Sénoufo », sur ci.opera.news (consulté le ).

- Une appellation d’ordre linguistique.

- À cause du fleuve Volta dont les trois branches (noire, blanche et rouge) arrosent une grande partie de leur domaine.

- Mais les Sénoufos de Boundiali, comme ceux du Mali, sont patrilinéaires, ce que l'on peut attribuer à l'influence Malinké.

- Tiona Ferdinand Ouattara soutient l’autochtonie des Sénoufo face à une majorité d’auteurs. Pour lui, la signification des noms des personnes, les contes étiologiques et les croyances religieuses le prouvent : « Certes, ils ont subi, au cours de leur histoire, quelques soubresauts et quelques déplacements, mais leur autochtonie est certaine. Ils ne sont pas issus d’un seul et même ancêtre. Ils se sont constitués à partir de plusieurs familles. Ils se sont formés d’abord sur un site précis (la région de Kanangonon) avant de se répandre et de conquérir leur pays actuel » (cf. Tiona Ferdinand Ouattara, Histoire des Fohobélé de Côte d’Ivoire. Une population sénoufo inconnue, Paris, Karthala, 1999).

- Fort probablement, il s’agissait des Pygmées.

- En fait, les Sénoufos auraient des habitudes familiales et une variante linguistique semblables à celles des Miniankas du Mali.

- Sous la conduite de Nièkèrè Silué, Kolo Yéo, Tradia Soro, Sourou Soro, Kagouna Soro, Offien Tuo, Tien Soro et de Ndana Soro. Ils auraient séjourné dans la région de Korhogo et dans la région de la montagne Niangbo et ils auraient peuplé, par vagues successives, les régions de Darancolodougou, de Katiola et celles s’étendant jusqu’à Tiébissou et Toumodi, parce qu’ils les auraient trouvées inhabitées.

- Borogo, était originaire de Garango, en Pays Bisa. Il était un guerrier fameux précédé d’une réputation de bravoure. Venant de l’est en compagnie de son fils, Gomélé, il effectue un premier séjour en Pays Tiembara à Franikan, près de Korhogo. Puis il fait son apparition dans la zone de Kong entre les XIe et XIIe siècles. En ce temps-là, Kong était un village-marché comme Tengréla et Bondoukou. Lasiri Gomélé, son fils, s’autoproclamera postérieurement « roi de Kong » mais leur dynastie sera finalement renversée par Sékou Ouattara, appelé par les Kamaghatés, dans les premières années du XVIIIe siècle. Ainsi, les Sénoufos furent repoussés dans le Nöölu où la frontière allait se stabiliser jusqu’au XXe siècle.

- Association d’hommes masqués et habillés d’un costume noir d’une seule pièce. Cette association a été introduite par les « diéli » et adopté par les Tiembara.

- Au nord-ouest, ils repoussent les Sénoufos et s’installent dans les régions d’Odienné, Touba, Séguéla et Mankono. Alors, Vakaba Touré fonde le royaume d’Odienné. Au nord-est, ils repoussent encore les Sénoufos et ils s’installent dans la région de Kong ou Sékou Ouattara fonde le royaume de Kong qui aura un rayon d’expansion jusqu’aux actuels Burkina Faso et Mali.

- Le chef de famille et donc, le personnage le plus influent de la communauté.

- Auparavant, ces statuettes qui représentaient des hommes, étaient interprétées comme des effigies commémoratives d’un chef de groupe sénoufo parce qu’elles portaient un chapeau rouge. Les individus qui accédaient à ce statut s'étaient distingués de leur vivant pour leurs mérites et leurs qualités. Ils étaient donc des personnalités ayant acquis un haut degré de distinction dans une société secrète d'initiation. Mais, aujourd'hui, ces statuettes sont considérées comme des génies-conseilleurs engagés dans la science divinatoire. Ils sont des protecteurs et médiateurs envers le marabout ou le charlatan. Normalement, ils portent une amulette d’origine maraboutique (le génie-homme sur la poitrine et la génie-femme derrière sa tête et accrochée devant). Ces amulettes sont censées de leur protéger contre les ennemis invisibles et de leur prêter des pouvoirs surnaturels. Si les génies sont assis, cela montre leur divinité. Le sculpteur doit être un initié au poro. La statuette est porteuse de la force vitale du défunt, et de la toute puissance du lignage familiale.

- Tiona Ferdinand Ouattara,, Histoire des Fohobélé de Côte d’Ivoire. Une population sénoufo inconnue, Paris, Karthala, , 274 p..

- La société du Poro chez les sénoufos.

- Marianne Lemaire, 2008. « Le doute et la douleur. Initiations et affects en pays sénoufo (Côte d’Ivoire) », Systèmes de pensée en Afrique noire, 18, p. 193-218.

- Les jeunes étaient initiés par le cercle des anciens « Poro » durant sept ans dans un bois sacré. À la fin de cette période, les jeunes dansent le N'Goron et l'apprennent aux jeunes filles de leur génération qui l'utilisent comme une danse d'accueil ou de réjouissance.

- Anna Sylvestre-Treiner, « Côte d’Ivoire : l’affaire de trop pour Guillaume Soro ? », Jeune Afrique, (lire en ligne).

Voir aussi

Bibliographie

- Lanciné Gon Coulibaly, Côte d'Ivoire. Au cœur du bois sacré, Éditions L'Harmattan, 2005, 312 p. (ISBN 9782296387072).

- Sinali Coulibaly, Le paysan senoufo, Nouvelles éditions africaines, Abidjan, Dakar, 1978, 245 p. (ISBN 2-7236-0539-6).

- Maurice Delafosse, Le Peuple siéna ou sénoufo, Paris, P. Geuthner, 1908-1909, 107 p.

- Bohumil Théophile Holas, L'Art sacré sénoufo : ses différentes expressions dans la vie sociale, Nouvelles éditions africaines, 1978, 332 p.

- Bohumil Théophile Holas, Les Sénoufos (y compris les Miniankas), Presses universitaires de France, 1957 ; rééd. L'Harmattan, 2006, 184 p. (ISBN 9782296004481)).

- Jean Jamin, Les Lois du silence. Essai sur la fonction sociale du secret, Paris, François Maspéro, 1977, 134 p. (ISBN 9782707109200).

- Jean-Marie Keletigui, Le Sénoufo face au cosmos, Abidjan, Nouvelle éditions africaines, 1978, 102 p. (ISBN 2-7236-0523-X).

- Albert Kientz, Dieu et les génies. 1. Récits étiologiques senoufo, Paris, SELAF, 1979, 274 p. (ISBN 2-85297-024-4).

- Marianne Lemaire, « Chants de l'agôn, chants du labeur. Travail, musique et rivalité en pays sénoufo (Côte d'Ivoire) », Journal des Africanistes, 1999, no 69 (2), pp. 35-65 (en ligne sur Persée).

- Marianne Lemaire, « Portrait du Sénoufo en travailleur. Les Sénoufo dans l’imaginaire colonial et post-colonial », Ethnologies comparées, printemps 2001, no 2 (en ligne).

- Marianne Lemaire, « Le travail de la souffrance. Parcours biographique du cultivateur sénoufo », Systèmes de pensée en Afrique noire, 2005, no 17, pp. 71-90 (en ligne).

- Marianne Lemaire, « Le doute et la douleur. Initiations et affects en pays sénoufo (Côte d'Ivoire) », Systèmes de pensée en Afrique noire, 2008, no 18, pp. 193-218 (en ligne).

- Marianne Lemaire, Les sillons de la souffrance. Représentations du travail en pays sénoufo (Côte d'Ivoire), Paris, CNRS Éditions/MSH, 2009, 254 p. (ISBN 9782735115457).

- Tiona Ferdinand Ouattara, Histoire des Fohobélé de Côte d'Ivoire. Une population sénoufo inconnue, Éditions Karthala, Paris, 1999, 274 p. (ISBN 2-86537-903-5)

- Bakary Sanogo, Le rôle des cultures commerciales dans l'évolution de la société sénoufo (Sud du Mali), Presses universitaires de Bordeaux, 1989, 278 p. (ISBN 9782905081117).

- Dubois de Prisque, Le fétichisme des Sénoufo de la Région de Korhogo, École nationale de la France d'Outre-mer (Mémoire n°15), Paris, 1952-1953.

- Tiohona Moussa Diarassouba, La statuaire sénoufo dans ses relations avec l'initiation, Université de Paris I, 1978, 193 p.

- T. Bodiel, « La canne coutumière sénoufos », Notes africaines, n° 88, 1960, 14 p.

- Jean Perrigault, L'enfer des noirs. Cannibalisme et fétichisme dans la brousse (Man, Danané, Korhogo), Paris, NRF, 1932, 214 p.

- Moussa Cissé, Couleurs chez les sénoufos de Boundiali, Documents IFAN, s.l., 1945.

- F. Delmotte, Coutumes des populations siémanama de Kong, tapuscrit, Abidjan, Archives nationales, 1919.

- Y. Pierson, Institution coutumière des subdivisions de Korhogo et Boundiali, Abidjan, IFAN, 1961, 37 p.

- Fr. Foatelli, Coutumier civil des sénoufo du canton de Kiembara, manuscrit, Archives administratives du Cercle de Korhogo, 1957.

- R.P.G. Clamens, Dieu d’eau en pays sénoufo, Notes africaines no 60,

- J.M. Keletigui, Le sénoufo face au cosmos, Nouvelles éditions africaines,

- Anita J. Glaze, Art and death in a senufo village, Bloomington, Indiana University Press,

Discographie

- Côte d'Ivoire, Sénoufo. Musiques des funérailles fodonon, enregistrements et texte de Michel de Lannoy, avec la collaboration de Siélé Silué, Paris, Le Chant du monde, CNRS/Musée de l'Homme, 1994, 1 disque compact (68 min 48 s) avec une brochure (52 p.). Enregistrement réalisés à Lataha, Côte d'Ivoire, en 1976 et 1981-1982.

Filmographie

- Les maîtres du nyama : la confrérie des chasseurs sénoufo, film documentaire de Patrick Kersalé, Lyon, Éditions musicales Lugdivine, 2006, 1 h 20 min (DVD).

- Les maîtres du balafon. Fêtes funéraires : La joie de la jeunesse : le bois et la calebasse : Ami, bonne arrivée !, film documentaire de Hugo Zemp, Paris, L'Harmattan, 2010, 3 h 40 min (DVD).

- Les pratiques et expressions culturelles liées au balafon des communautés Sénoufo du Mali, du Burkina Faso et de Côte d’Ivoire, film documentaire, collection « Fonds UNESCO du Patrimoine culturel immatériel de l'humanité », 2012, 17 min 44 s (DVD-Rom).

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- (en) Art Institute of Chicago

- (en) Grove Art Online

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Centre Culturel pour la Recherche et la Promotion de la Culture Senoufo (Sikasso, Mali).

- (en) Senufo Information (Art & Life in Africa, Université de l'Iowa).

- Les Sénoufos au Burkina Faso (site du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme du Burkina Faso).

- « Pierre Knops et l’ancien pays senufo. Étiologie, notes et photos ».