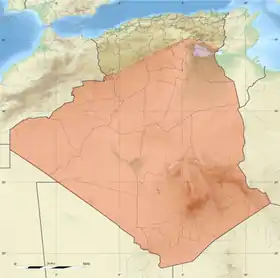

Sahara algérien

Le Sahara algérien (arabe : الصحراء الجزائرية, en tamazight : ⵜⵉⵏⵉⵔⵉ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ, également appelé le Grand Sud algérien) est la partie du Sahara faisant partie du territoire algérien. Cet espace s'est structuré progressivement au cours de l'histoire de l'Algérie[1]. Il est situé dans le sud du pays et couvre près de 90 % de sa superficie. Il abrite en 2018 une population de 3 600 000 habitants, soit 10,5 % de la population algérienne.

| Sahara (ar) الصحراء الجزائرية (ber) ⵜⵉⵏⵉⵔⵉ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ | |

Chameliers dans l'Adrar Ahnet en octobre 2010 | |

| Localisation | |

|---|---|

| Pays | |

| Coordonnées | 27° 19′ nord, 3° 58′ est |

| |

| Altitude | |

| Divers | |

| Précipitations | 25 mm/an |

| Ressources naturelles | Pétrole, manganèse, cuivre, fer, phosphate, uranium, or |

Géographie

Le désert du Sahara couvre près de 90 % du territoire algérien, il est traversé d'« ergs » : de dunes de sable, de « regs » : de terrains caillouteux, ainsi que de massifs volcaniques dans le grand sud[2].

Au nord, l'herbe de la steppe se raréfie lentement tandis que les espèces se modifient jusqu'à faire place au reg. L'erg, le désert de sable ne couvre que le cinquième du Sahara. Le grand erg oriental borde l'oued Righ, une succession d'oasis, s'étire le long de l'oued souterrain. La vallée de la Saoura limite à l'Ouest le grand erg occidental. Entre ces deux grands ergs, se situe la vallée du M'Zab taillée dans un plateau[3].

À ce Sahara du Nord encore parsemé d'oasis s'oppose celui du Sud, dominé par le massif du Hoggar à plus de trois mille mètres d'altitude. De vastes hamadas monotones comme le plateau de Tademaït entre El Goléa et In Salah relient les grandes zones géographiques du Sahara[3].

Le Sahara se caractérise par la faiblesse de ses précipitations, enregistrant moins de 100 mm par an. Il arrive cependant qu'il neige et des inondations viennent parfois ranimer les oueds desséchés depuis la Préhistoire. Le sous-sol regorge d'eau dans la nappe de l'Albien qui s'étend sous une grande partie du Sahara algérien, vestige du climat steppique, qu'a connu la région il y a 10 000 ans[2].

Histoire

Période médiévale et moderne

Les axes transsahariens entre les royaumes médiévaux (Rostémides, Zirides, Hammadides, Zianides...) et les espaces sahéliens (Empire Songhaï, boucle du Niger, pays Haoussa, royaume du Ouaddaï) font que des liens distendus existent, à l'époque, entre le Sahara et ces royaumes au nord. Certaines régions sahariennes basculent alors dans la sphère d’influence de certains royaumes[note 1]. L’intérêt de la région est double, elle occupe une place dans le commerce transsaharien et assure le passage des caravanes de pèlerin. L'espace saharien est alors organisé de manière réticulaire, il n'y a pas de délimitation de territoire, mais un réseau d'axes et de points stratégiques, notamment pour le commerce florissant jusqu'au XVIe siècle[1].

En 1454, El Hadj Slimane Elimer crée le sultanat de Touggourt, qui règne sur la ville et sa région durant quatre siècles, jusqu’à la conquête française (XIXe siècle). Au XVIe siècle, l'établissement de la Régence d'Alger, puissance littorale et maritime, va ouvrir une période d'influence politique faible sur les régions sahariennes et une emprise existante mais assez lâche sur les confédération des Ouled Sidi Cheikh, les nomades des hautes plaines et les principautés guerrières du sud (Touggourt et Aïn Madhi/Laghouat). Et ce, malgré un statut de tributaire de Touggourt et Ouargla depuis l’expédition de Salah Raïs au XVIe siècle. Cependant les liens entre les populations sahariennes et la Régence sont réels ; ainsi les Mozabites et les Biskris fournissent des corporations de métier à la capitale, Alger[1].

Si l'époque de la Régence d'Alger ne voit pas de délimitation précise au sud ; cette frontière va se mettre en place durant la période coloniale. Durant le XIXe siècle, la partie septentrionale du Sahara est conquise. Elle bute sur la résistance touarègue, avec l'échec de la mission Flatters et finit par la conquête du Touat, du Tidikelt, du Gourara et du Hoggar au début du XXe siècle, puis la pacification de Tindouf (1934)[1].

À la suite de la victoire du détachement du corps expéditionnaire français commandé par le lieutenant Georges Guillo Lohan sur la confédération touareg Kel Ahaggar en 1902. Les Territoires du Sud créés en 1902 et placés sous administration militaire deviennent les départements français du Sahara en 1957 jusqu'à 1962, année de l'indépendance de l'Algérie. La délimitation du Sahara algérien fut définie avec la convention de Niamey signée le [1].

Conquête coloniale (1850-1903)

Dès l'année 1879 la région du Sahara, territoire désertique hostile indépendant de la régence d'Alger et placé sous l'autorité de tribus nomades, constitue un centre d'intérêt majeur pour les autorités parisiennes. Les premières missions d'exploration après la conquête de l'Algérie ont lieu de 1857 à 1861 (Henri Duveyrier), en 1880 et 1881 (Paul Flatters), suivis de deux autres en mai et ; date à laquelle le lieutenant Georges Guillo Lohan de la compagnie des Oasis sahariennes parvient à faire reconnaître l'autorité du gouverneur des Territoires du Sud nouvellement créés sur la population indigène[4].

Exploitations du Sahara

Le lobby des hydrocarbures en Algérie (pétrole et gaz) naît au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et est à l'origine de la renégociation des accords d'Évian, connue sous le nom d'accords d'Alger de 1965. Lors de la tractation des accords d'Évian avec le gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA), le président Charles de Gaulle a refusé de reconnaître la souveraineté de la future Algérie sur le Sahara, essayant à la place d'en faire une région autonome, sans succès[5]. L'échec de la treizième réunion, établie dans le cadre de la première conférence d'Évian débutant le , entre Krim Belkacem, principal responsable du GPRA et Louis Joxe, ministre des Affaires algériennes, est directement lié à la question du statut du Sahara[5]. Lors de la conférence de presse consécutive, Belkacem déclare alors :

- « nous nous sommes trouvés en face d'un gouvernement français qui veut bien décoloniser mais à moitié ; c'est-à-dire maintenir l'Algérie sous une domination coloniale à peine déguisée »[5].

Le président de Gaulle avait émis des recommandations à ses délégués[6]. Déjà durant la IVe République un Président du Conseil avait publiquement déclaré :

- « La France est et demeure une grande puissance. Elle mobilisera ses forces pour que se réalise le miracle saharien. De grandes richesses, en charbon, en fer, en pétrole, en gaz naturel, des Territoires du Sud, seront mises en valeur. La Métropole apportera sa technique et ses investissements ; l'Algérie apportera sa main d'œuvre de plus en plus qualifiée et demain ses cadres. La mise en valeur du désert c'est la grande tâche de notre génération »[7].

De fait, l'Histoire lui a donné raison en 1956 avec la découverte par la compagnie française des pétroles Algérie d'importants gisements de pétrole et gaz dans le Sahara nommés respectivement Hassi Messaoud et Hassi R'Mel. Plus tard un Ministre de la Ve République ajoute « la France ne pourrait poursuivre son extension sans l'Afrique et les richesses du sous-sol africain ne pourraient être exploitées sans la France »[5].

Pourtant les affaires pétrolières franco-algériennes ont survécu à la guerre d'Algérie (le FLN ne sabotant pas les installations pétrolières à la suite d'accords avec les sociétés pétrolières françaises avec contrepartie financière, cette thèse étant contestée par Benjamin Stora[8]) et à l'Algérie française grâce à la collaboration conflictuelle entre sociétés pétrolières françaises et le jeune État algérien jusqu'en 1971, année de la nationalisation des installations françaises du Sahara par Houari Boumédiène, président de la nouvelle République algérienne[9].

La Société nationale de recherche et d'exploitation de pétrole en Algérie ou SN REPAL (qui devient par la suite ELF Aquitaine) est créée en 1946 par la IVe République française dans le but de disposer d'un approvisionnement national en pétrole.

En 1949, la Compagnie française des pétroles (ou CFP, renommée Total en 1985) commence son activité dans le Sahara algérien[9]. Le , celle-ci signe un accord préliminaire avec la SN REPAL en prévision du partage des gisements répartis sur un périmètre de 250 000 km2[9]. La Compagnie française des pétroles "Algérie" (C.F.PA.), filiale de la C.F.P., est créée en 1953[9]. Avec 35 % des parts de son capital, l'État français est l'actionnaire majoritaire de la C.F.P.A[9] dont les travaux mettent au jour Hassi Messaoud (« le puits du bonheur ») en 1956. De cette date à 1970, ce seul gisement produit 128 millions de tonnes d'or noir[5].

Complexe militaro-énergétique du Hoggar (1957-1978)

En réponse à la crise de Suez de 1956 qui a mis à jour, à la fois, les limites de la coopération entre Alliés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les prétentions internationales des nouvelles superpuissances États-Unis et Union soviétique, ainsi que le passage au second rang des obsolètes grandes puissances coloniales britannique et française, le gouvernement français décide la création d'un champ d'expérimentation au Sahara en 1957[10]. La France consacre ainsi à sa défense nationale l'exploitation d'un terrain de 108 000 km2 afin d'y mener des expériences[10].

De cette entreprise d'élaboration d'une force de dissuasion atomique au sein des départements français du Sahara (Territoires du Sud) découle la politique énergétique nucléaire de la France. L'exploitation des quatre installations militaires françaises principales, Colomb-Béchar, Hammaguir, Reggane et In Ekker s'achève en 1967. La dernière, B2-Namous, bénéficie d'une couverture civile la Sodéteg, et poursuit ses activités jusqu'en 1978.

Étude du chemin de fer transsaharien (1879-1881)

En 1879, les autorités françaises décident de créer une nouvelle route commerciale par l'établissement d'une ligne de voie ferrée (chemin de fer transsaharien) entre l'Algérie française et le Soudan français, une commission d'étude est nommée par Charles de Freycinet, ministre des Travaux publics[11]. Le lieutenant-colonel Paul Flatters mène une première mission d'exploration dans le Sahara en 1880, suivie d'une seconde en 1881 au cours de laquelle il tombe dans un traquenard, son guide indigène le trahit et les guerriers touaregs lui tendent une embuscade le ; il périt avec son équipe dans le massacre qui s'ensuit[12].

Diplomatie française (1961)

« Le pétrole, c'est la France et uniquement la France, le Sahara algérien est une fiction juridique et nationaliste sans fondement historique. On peut accepter beaucoup de choses, on ne peut pas abandonner le Sahara purement et simplement au F.L.N. » Charles de Gaulle, président de la Ve République française, instructions à la délégation française en [13] - [14] - [6].

Cette instruction du président Charles de Gaulle à sa délégation participante à la première conférence d'Évian en peut se comprendre à la lumière de l'analyse contemporaine de la diplomatie française par la Commission de publication des documents diplomatiques français (Documents diplomatiques français, 1961)[15] :

« L'organisation des Territoires du Sud, comme leur conquête, fut graduelle ainsi que l'établiront l'analyse des textes qui les concernent et l'examen de leur évolution. Les richesses du Sahara, dès 1936 mais surtout depuis 1950 et 1951, ont provoqué les convoitises du colonialisme, et d'abord du colonialisme français : de là, la tentative de distraire de l'Algérie sa partie saharienne au moyen de quelques subterfuges juridiques inopérants et à l'aide de slogans tel que celui de « Dunkerque à Tamanrasset ». »

Indépendance

Cinq installations militaires françaises restent actives au Sahara après l'indépendance de l'Algérie. Quatre d'entre elles sont évacuées en 1967, la dernière, B2-Namous, n'est abandonnée par l'armée française qu'en 1978.

Population

Démographie

Le Sahara algérien compte 3 600 000 habitants selon le recensement de 2008, soit 10,5 % de la population algérienne répartie sur 90 % du territoire national. Toutefois, il a connu un essor démographique exceptionnel depuis l’indépendance du pays, sa population s'est multipliée par 5,4 en 50 ans, en 1954, il ne rassemblait qu'environ 660 000 habitants pour 6,92 %. Cette croissance est alimentée par des taux de natalité plus élevés et des migrations positives, notamment vers, et à proximité, des zones de production d'hydrocarbures[16].

Néanmoins, la répartition de la population et le dynamisme démographique ne sont pas uniformes. La population est surtout concentrée dans le Nord-Est : le Bas-Sahara rassemble plus de la moitié de la population saharienne[16]. Les Ziban, sont la région saharienne la plus peuplée, devant le Souf et Oued Righ. Les marges sahariennes occidentales et méridionales demeurent très peu peuplées. Tandis que les zones les plus dynamiques sont les zones frontalières méridionales, le Piémont saharien central et l'axe méridien Laghouat-Tamanrasset (à l'exception du M'zab), ainsi que certaines villes : Adrar, Tindouf, El Oued. À l'inverse, certaines régions ont connu une croissance beaucoup plus lente, notamment la Saoura, le Gourara, ainsi que le M'zab[16].

La population y est très largement urbanisée, avec 70 % de citadins en 2008 ; en 1954, elle était seulement 22 %, la scolarisation y est massive : plus de 85 % des enfants entre 6 et 15 ans, alors qu'elle était l'exception avant l'Indépendance. Les Sahariens sont très majoritairement actifs dans le secteur tertiaire, dans le passé, ils vivaient essentiellement de l'agriculture[16].

Peuplements

Le nord du Sahara algérien a servi de refuge au début de la période islamique à des populations fuyant les persécutions pour des motifs religieux sectaires. Il a également accueilli des tribus repoussées pour de simples raisons démographiques[17].

Ainsi les Mozabites ibadites, descendants de l'ancien royaume zénète et kharidjite de Tahert détruit au Xe siècle, ont construit des cités dans la vallée du Mzab ; d'autres populations, d'origines nomades, comme les Châamba ou les Rebaïa, se sont adaptées à ce milieu aride. Ils font remonter leur origine à un ancêtre prestigieux pour asseoir leur légitimité dans la région[17]. Les Chaâmba sont des nomades éleveurs vivant entre le Grand erg occidental et le Grand erg oriental[18].

Le Souf a attiré de nombreux nomades aujourd'hui sédentarisés, comme les Rebaïa venus pour beaucoup de Libye, puis les Troud, arrivés à partir du XIVe siècle. Les Châamba, venus plus tard au XVIIIe siècle, sont entrés dans un système d'alliances (çoff) avec d'autres groupes : Makhadma, Beni Thour et Saïd Otba. Ils avaient été attirés dans cette région par l'affleurement de la nappe aquifère qui permet de pratiquer l'agriculture[19].

Dans les régions occidentales : Saoura, Touat, Gourara et Tidikelt ; la société est composée de plusieurs strates : les chorfas (nobles, descendants de la famille du prophète) ; les merabtine (descendants d'un saint) ; les ahrar (personnes libres) représentent les tribus arabes et zénètes ; et les haratins (descendants d'anciens esclaves)[20].

Le Sahara algérien abrite également une partie de la communauté touarègue, dans le Hoggar pour ce qui concerne le pays[21], une population berbère vivant à cheval sur plusieurs États situés entre le Sahara et le Sahel[22].

La colonisation a entrainé la sédentarisation des nomades. Après l'indépendance de l'Algérie, ce processus s'accélère et une nouvelle bourgeoisie commerciale issue de ces anciens nomades se constitue notamment dans les agglomérations de l'ouest saharien[20]. Cette sédentarisation des nomades a contribué à affaiblir les pouvoirs tribaux. Auquel s'ajoutent d'autres facteurs qui ont transformé la société saharienne comme l'installation des migrants venus du Nord et la promotion sociale et politique des anciens harratines, dont l'intégration avait commencé durant la guerre de libération de l'Algérie[20].

Administration

Le Sahara algérien est constitué de dix-neuf wilayas strictement sahariennes, neuf avant la dernier découpage administratif : Adrar, Béchar, Biskra, El Oued, Ghardaïa, Illizi, Ouargla, Tamanrasset et Tindouf ; ainsi qu'une wilaya majoritairement saharienne (Laghouat) et deux autres possèdent au sud des espaces sahariens minoritaires : Djelfa et El Bayadh[1]. Fin 2019, les dix wilayas déléguées créées en 2015, ont été promues au rang de wilayas : Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, Ouled Djellal, Béni Abbès, In Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El M'Ghair et El Meniaa[23].

L'organisation territoriale actuelle du Sahara algérien remonte à la colonisation française. La découverte du pétrole en 1956 a suscité l'intérêt français pour cet espace qui était soumis à une organisation spéciale depuis 1902 par le biais des territoires du Sud. En 1958, une nouvelle organisation territoriale s'est articulée sur la départementalisation de ces territoires[20].

Après l'indépendance, un nouveau découpage administratif a été conçu dans les années 1970 qui conduit à la création de six wilayas : Béchar et Adrar à l’ouest, Ouargla, Biskra et Laghouat à l’est et Tamanrasset dans le grand sud qui se substituent aux deux départements précédents ; la Saoura et les Oasis[20]. Le découpage de 1985, développe le nombre de wilayas de 31 à 48, dont quatre créations au Sahara : Tindouf et Illizi occupant des zones stratégiques sur les frontières (ouest et est), et Ghardaïa et El Oued qui représentent des territoires historiques replacés dans le réseau institutionnel[20].

Notes et références

Notes

- La vallée du Touat et du Gourara passe sous l'influence de Tlemcen jusqu'au XVIe siècle (partagée avec Fès et Sijilmassa) et la vallée de l'Oued Righ (Mzab) dépend du royaume Hammadide (Qal'a et Béjaïa) puis des Almohades et des Hafsides basés à Biskra

Références

- Yaël Kouzmine, Jacques Fontaine, Badr-Eddine Yousfi et Tayeb Otmane, « Étapes de la structuration d'un désert : l'espace saharien algérien entre convoitises économiques, projets politiques et aménagement du territoire », Annales de géographie, vol. n° 670, , p. 659-685 (ISSN 0003-4010, lire en ligne, consulté le )

- Massensen Cherbi, Algérie, Louvain-la-Neuve, De Boeck Supérieur, coll. « Monde arabe - Monde musulman », , 144 p. (ISBN 978-2-8041-9106-1), p. 41-42

- Jean-Pierre Durand et Habib Tengour, L'Algérie et ses populations, FeniXX réédition numérique (Éditions Complexe), coll. « Pays et populations », , 301 p. (ISBN 978-2-87027-095-0), p. 20-21

- « Dossier 2009: Campagne au Sahara (1900-1903) - Ministère de la Défense - ECPAD »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- La Guerre d'Algérie, Yves Courrière & Philippe Monnier, Reganne Films, 1972.

- La Guerre d'Algérie : Des complots du 13 mai à l'indépendance Par Henri Alleg, page 352, Temps actuels, 1981.

- SAHARA: Terre de demain, page 248, Par PIERRE CORNET, Nouvelles Éditions Latines, 1956

- Hocine Malti, Histoire secrète du pétrole algérien, La Découverte, , 358 p..

- Les Accords d'Évian : en conjoncture et en longue durée, Par René Gallissot, Chapitre 6 : Les intérêts pétroliers en Algérie : la Compagnie Française des Pétroles (1953-1965) par Marie-Bénédicte DESJUZEUR, page 59.

- [PDF]Délégation à l'Information et à la Communication de la Défense: Dossier de présentation des essais nucléaires et leur suivi au Sahara, Ministère Français de la Défense, janvier 2007.

- Mission Flatters

- « Campagne de reconnaissance dans le Sahara (1900-1903), Ministère de la Défense »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) - ECPAD

- L'honneur de la guerre, Par Déodat Puy-Montbrun, page 255, Albin Michel, 2002.

- La guerre d'Algérie Tome IV : Les feux du désespoir, Par Yves Courrière, page 383, Fayard, 1971.

- Documents diplomatiques français 1961, Volume 19, Partie 1, Par Commission de publication des documents diplomatiques français, page 831, Imprimerie Nationale, 1997.

- Yaël Kouzmine, « Démographie et urbanisation au Sahara algérien à l’aube du XXIe siècle », Les Cahiers d’EMAM, no 30, (DOI 10.4000/emam.1426)

- Nantet 2013, p. 53.

- Nantet 2013, p. 55.

- Nantet 2013, p. 56.

- Badreddine Yousfi, « Les territoires sahariens en Algérie. Gouvernance, acteurs et recomposition territoriale », L'Année du Maghreb En ligne, 16 | 2017, En ligne depuis 05 Juillet 2017, consulté le 10 Novembre 2019. DOI : 10.4000/anneemaghreb.2951

- L'Algérie et ses populations, op.cité, p.84.

- Massensen Cherbi, Algérie,... op.cité, p.57

- Politique : Conseil des ministres : création de 10 nouvelles wilayas et 44 wilayas déléguées, sur INTERLIGNES MEDIA.

Voir aussi

Géographie et culture

Histoire

Lien externe

- Dossier thématique ECPAD sur la campagne au Sahara (album photos et notice documentaire)

Bibliographie

- Bernard Nantet, Le Sahara : Histoire, guerres et conquêtes, Paris, Tallandier, , 399 p. (ISBN 979-10-210-0239-5)

- Yaël Kouzmine, Le Sahara algérien : Intégration nationale et développement régional, L'Harmattan, , 291 p. (ISBN 978-2-336-00418-1 et 2-336-00418-6, lire en ligne)