Transgression flandrienne

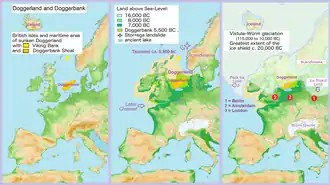

La transgression flandrienne (du nom de la Flandre où elle a eu ses effets les plus visibles) est l'épisode où, depuis le Pléistocène récent, à la fin de la dernière glaciation de Würm, c'est-à-dire il y a environ de 19 000 ans, la glace des inlandsis a fondu et entraîné une remontée planétaire du niveau de la mer (d'environ 100 m) : à cette époque la Manche, puis les Pays-Bas et les Flandres belge et française se sont trouvées envahies par la mer, cet épisode s'étant prolongé à l'Holocène jusqu'au début de l'ère commune. Cette transgression qui voit un réchauffement des eaux océaniques de plus de 10 °C, est dite versilienne en mer Méditerranée, mellahienne au Maroc[1], nouakchottienne dans le golfe de Guinée[2].

Caractéristiques

La transgression, en géologie, est un déplacement de la ligne de rivage vers l'intérieur des terres, due à un affaissement continental ou à une élévation du niveau de la mer ou à une conjonction de ces deux situations (par exemple en période de réchauffement climatique).

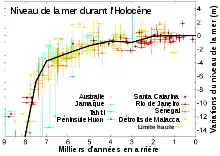

La remontée du niveau marin a été initialement extrêmement rapide (près de 6 mm/an), surtout au début du Boréal, passant de - 45 m vers 8 700 BP à - 15 m vers 8000 BP et - 10 m vers 6000 BP [4].

Toutefois, l'eau n'est pas montée de manière régulière. Il y a eu succession de transgressions et régressions. Au cours de la dernière phase de cette transgression flandrienne, « l'océan est remonté jusqu'à 3,50 m au-dessus du niveau actuel. De 3 000 av. J.-C. jusqu'à notre ère, il régresse à nouveau à deux reprises, vers 2275 av. J.-C. et 960 av. J.-C., pour revenir ensuite à l'état présent[5] ». De plus, la remontée planétaire du niveau de la mer n'est pas uniforme et synchrone. « Il existe des différences d'un endroit à l'autre qui ne sont pas dues seulement à des mouvements tectoniques locaux mais qui s'expliquent surtout par l'hydro-isostasie et l'eustatisme géoïdal[6] ».

Les transgressions provoquées par une élévation de quelques mètres du niveau de la mer par rapport au niveau actuel expliquent le phénomène des plages surélevées, formées parfois de cordons de galets fossilisés, visibles par exemple le long du littoral de la baie d'Audierne où il a été décrit par Pierre-Roland Giot et André Guilcher dès 1946.

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Pierre-Elie Terrenoire, La planète folle (Chapitre intitulé "La transgression flandrienne", extraits, p. 200 à 210) Éditeur : Trédaniel, (ISBN 2-85707-450-6)

- Murielle Meurisse-Fort ; Thèse intitulée Enregistrement haute résolution des massifs dunaires Manche, mer du Nord et Atlantique. Le rôle des tempêtes ; Publibook

Voir aussi

Liens externes

- Paléoécologie quaternaire, University of Portsmouth (en anglais), avec synthèse (en anglais) sur le Flandrien, présentée comme cas d'étude d'une phase interglaciaire.

Notes et références

- E. K. Saaïdi, Géologie du Quaternaire Marocain, SMER, , p. 55.

- Bertrand Millet, Hydrologie et hydrochimie d'un milieu lagunaire tropical : le lac Togo (thèse de doctorat site= horizon.documentation.ird.fr), Paris, Éd. de l'ORSTOM, , 228 p. (ISBN 2-7099-0788-7, lire en ligne), p. 54 (p. 59 du compteur pdf).

- Corinne Beck et Robert Delort, Pour une histoire de l'environnement, CNRS Editions, , p. 63.

- (en) Kurt Lambeck, « Sea-level change along the French Atlantic and Channel coasts since the time of the Last Glacial Maximum », Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, vol. 129, nos 1–2, , p. 1-22 (DOI 10.1016/S0031-0182(96)00061-2).

- François Djindjian, L'archéologie, Armand Colin, , p. 87.

- Roland Paskoff, Les littoraux, Masson, , p. 18.