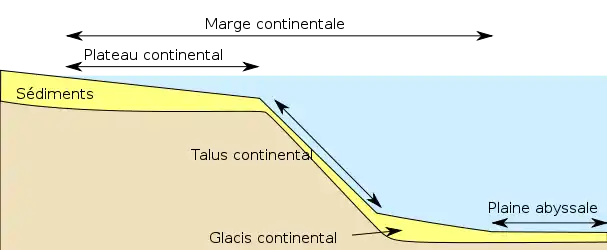

Talus continental

Le talus continental, ou zone bathyale est la zone sous-marine, en pente, qui assure la liaison entre le plateau continental dont la profondeur est d'environ 100 à 200 mètres et la plaine abyssale située généralement entre 3 000 à 5 000 mètres de profondeur (2 000 à 2 500 mètres en Méditerranée). Le talus continental présente un angle de pente généralement compris entre 4 et 5° mais qui peut être nettement plus accentué comme au large de la Côte d'Azur.

| Étage bathyal | |

| Étagement bathymétrique | |

|---|---|

Bathynectes longispina, crabe vivant sur le talus continental. | |

| Étage supérieur | |

| Étage circalittoral | |

| Limite supérieure | Rebord du plateau continental |

| Étage inférieur | |

| Plaine abyssale | |

| Limite inférieure | Glacis continental |

Le talus est l'objet d’une grande instabilité sédimentaire du fait de cette pente, de l'importante dénivellation voire d’une instabilité tectonique (activité sismique) dans le cas des marges actives.

Dépôt de glacis

Les sédiments résultant de l'érosion des continents sont progressivement transportés jusqu'au talus continental. Ils correspondent essentiellement à des vases qui vont former, au pied du talus continental, le glacis continental.

La mise en mouvement de courants gravitaires peut être déclenchée par des séismes (même des microséismes), mais le plus souvent la simple accumulation sédimentaire suffit lorsqu’elle est importante et rapide (situation au large des deltas). Le talus continental peut être profondément entaillé par des canyons sous-marins par exemple au débouché des fleuves. Ces canyons sont un lieu de cheminement privilégié des sédiments qui dévalent alors la pente. Ils se fluidifient par incorporation d’eau et accélèrent jusqu’à des vitesses pouvant atteindre 100 km/h (on compare souvent ces courants à des avalanches de neige poudreuse) pouvant déclencher en retour un tsunami. En arrivant sur le glacis dont la pente est quasi nulle, le courant décélère, s’étale et abandonne au dépôt les particules qu’il contient : un dépôt de turbidite assez mal granoclassé horizontalement et verticalement, en résulte. L'empilement de turbidites forme progressivement un cône sédimentaire appelé éventail abyssal[1].

Notes et références

- Pierre Peycru, Jean-Michel Dupin, Jean-François Fogelgesang, Didier Grandperrin, Cécile Van der Rest, François Cariou, Christiane Perrier, Bernard Augère, Géologie tout-en-un, Dunod, (lire en ligne), p. 180.