Ve millénaire av. J.-C.

Le Ve millénaire av. J.-C. a débuté le 1er janvier 5000 av. J.-C. et s’est achevé le 31 décembre 4001 av. J.-C. dans le calendrier julien proleptique.

VIIe millénaire av. J.-C. | VIe millénaire av. J.-C. | Ve millénaire av. J.-C. | IVe millénaire av. J.-C. | IIIe millénaire av. J.-C.

Le Ve millénaire av. J.-C. fait partie du Néolithique dans une grande partie de l'Ancien Monde. Dans la plupart des régions d'Europe, à l'exception du nord du continent, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, en Asie méridionale et en Chine, les populations vivent d'agriculture et d'élevage.

Évènements

Afrique

Figurine en ivoire d'hippopotame (British Museum, 4000 av. J.-C.),retrouvée dans les tombes des hommes et des femmes de la culture de Badari, première culture identifiable de la Période prédynastique égyptienne.

- 5000-4000 av. J.-C. :

- néolithique de Khartoum en Haute-Nubie[1]. Période humide. Le site de Shaheinab, à 50 km au nord de Khartoum, sur la rive ouest du Nil (4600-3900 av. J.-C.) atteste de l’élevage d’animaux domestiques : bœuf (bos primigenius), mouton (ovis ammon) et chèvre (capra aegagrus). Agriculture possible (sorgho et millet). Présence de nombreuses meules[2].

- culture du Néolithique moyen dans la région de Kerma en Nubie vers 5000-4000 av. J.-C. Élevage. Apparition d’une céramique polie à bord noir[3].

- 5000-4500 av. J.-C. : occupation du site néolithique d’El-Omari (de), village proche d’Helwan, en retrait de la bordure nord-ouest de la vallée du Nil en Égypte[1]. Des installations légères sont associées à des puits-silos de stockage, peu profonds. Plusieurs sortes de blé, d’orge, de seigle, des fèves ainsi que du lin sont cultivés et mis en réserve. L’élevage est semblable à celui de Mérimdé (présence d’ânes domestiques), mais la chasse se limite essentiellement à l’hippopotame, négligeant les volatiles des marais ou la faune de la steppe savanicole. L’âne domestique, attesté pour la première fois en Égypte, permet des contacts avec le Sinaï et la mer Rouge (silex, coquillages, galène).

- 4400-3800 av. J.-C. : culture de Badari du Prédynastique ancien en Égypte, caractérisée par un ensemble de nécropoles, localisées sur une trentaine de kilomètres au sud de la Moyenne-Égypte (Badari, Hemamieh). C’est un centre fort de civilisation, fusionnant des apports multiples du nord-est, du sud et de l’ouest. Le Ouadi Hammamat semble avoir été une voie privilégiée des contacts avec le nord-est, par la mer Rouge. Le site de Tasa, au nord du secteur, paraît plus influencé par les cultures du nord de la vallée[1]. Les Badariens connaissent le cuivre sans doute venu du Sinaï[4]. La plus ancienne preuve de momification a été découverte dans des tombes des sites de Badari et Mostagedda fouillées dans les années 1920, datées des périodes du néolithique et du prédynastique ancien, entre 4500 et 3350 av. J.-C. Des enveloppes textiles imprégnées de résine (au sens large) utilisées pour l’embaumement ont été analysées. L'analyse des momies partielles (arrière de la tête, mâchoires ou mains momifiées) datées de Naqada IIA-C, vers 3600-3400 av. J.-C. découvertes à Hiérakonpolis confirment la présence d’une substance résineuse similaire[5].

Amérique

- 5000 av. J.-C. :

- début de la culture du maïs dans la vallée de Tehuacán (Mexique actuel)[6]. Le site de Guilá Naquitz dans l’État mexicain d’Oaxaca livre des traces les plus anciennes de maïs domestique datées de 4250 av. J.-C. et celui de San Andrés dans l’État de Tabasco des preuves indirecte antérieures à 5000 av. J.-C.[7]. L’agriculture du maïs se serait diffusé dans les haute-terres du Mexique à partir des zones tropicales (site de Xihuatoxtla, vers 6750 av. J.-C.)[8].

- quelques graines d’une variété de courge (Cucurbita texanum) ont été trouvées dans la couche la plus profonde du gisement de Koster, en Illinois, datée de 7000 ans avant le présent[9].

- 5000-4000 av. J.-C. : le site de plein air de Gheo-Shih (Rio de las Jicaras, Oaxaca, au Mexique) réunit pendant la belle saison un groupe de vingt-cinq personnes (macro-bands) qui pratiquent la cueillette des gousses de mezquite et de micocoulier, échangent des matières premières, des objets et du savoir-faire, réalisent des mariages, avant de se séparer en petits groupes familiaux (micro-bands)[10] - [8].

- Vers 5000-2800 av. J.-C. (7000–4800 BP) : début de l'occupation du site archéologique de Keatley Creek (en) en Colombie-Britannique, à l’embouchure du Fraser, sur le territoire traditionnel des peuples St'at'imc. L'économie est basée sur la pêche au saumon. Le site est abandonné vers 900 (1100 BP)[11].

Asie et Pacifique

- 5000-200 av. J.-C. : période Jōmon ancien au Japon (fin en 2500 av. J.-C.)[13].

- 5000-4500 av. J.-C. : premières traces de riz cultivé sur les sites de Non Nok Tha et Ban Chiang au nord de la Thaïlande[14].

L’évolution stylistique des céramiques de Togau montre une simplification des décors en vue d’une production de masse.

- 4800-3500 av. J.-C. : période néolithique céramique de Mehrgarh III au Pakistan[15]. Une nécropole livre des squelettes en position fléchie portant colliers et bracelets de perles, de pierres, de coquillages et dans un cas, de cuivre, associés à des haches de pierre polie, des nucleus, des lames et microlithes. La présence de turquoises et de lapis-lazuli indique des liens avec l’Iran et le Nord de l’Afghanistan. Vers 4300 av. J.-C. (phase de Togau), le nombre de peuplements connus au Baloutchistan et dans les basses terres adjacentes augmente considérablement et ils sont souvent plus important que les précédents. Ces complexes culturels comprennent Periano Ghundai dans la vallée du Zhob, Mundigak dans la région de Kandahar, Faiz Mohammad dans la vallée de la Quetta, Togau dans la région de Sarawan et Sheri Khan Tarakai (en) dans le bassin du Bannu. La céramique de Togau, réalisée au tour, est décorée de frises de caprinés ou d’oiseaux et de motifs géométriques. Ces derniers rappellent ceux créés dans des tissus et des tapis plus récents, ce qui suggère qu’il y a aussi une industrie textile florissante, hypothèse soutenue par la découverte d’un fuseau à Sheri Khan Tarakai[16].

- 4600 av. J.-C. : la construction initiale d’un piège à anguilles du site de Muldoons, au lac Condah, dans le pays des Gunditjmara au sud-ouest de Victoria en Australie, est daté d’au moins 6600 ans cal. avant le présent par un charbon de bois découvert dans les sédiments de remplissage du canal, faisant de ce site l’un des plus anciens complexe d’aquaculture connu au monde. Les niveaux d’eau dans le lac Condah indiquent que les pièges à poissons associés pourraient remonter à 8000 ans BP. Les recherches d’Heather Builth démontrent que le complexe s’étendait sur une centaine de kilomètres carrés. Les aborigènes fumaient les anguilles pour les conserver. Les fouilles ont également révélé la construction de barrages et de dérivations en blocs de basalte datant d’environ 600–800 cal. AP. Un deuxième site démontre qu’un barrage associé à la formation de mares artificielles pour le confinement des anguilles a été ajouté au complexe entre 300 et 500 cal. AP. Le complexe de Muldoons a donc fait l’objet d’un réaménagement progressif et d’un développement important au cours des 800 dernières années[17]. La pêcherie aborigène de Brewarrina, en Nouvelle-Galles du Sud, non datée, couvre 6 hectares et fonctionne toujours[18].

Chine

- 5000-3000 av. J.-C. : néolithique moyen. À la faveur de l’optimum climatique postglaciaire, l’agriculture se développe et devient la source principale de nourriture, ce qui entraine l’augmentation de la population qui passe de un à vingt millions d’habitants du début à la fin du néolithique, l’augmentation de la taille des villages et l’apparition d’une organisation sociale complexe, avec les premiers signes de hiérarchie sociale. La néolithisation s’étend vers les zones périphériques. Certains villages se dotent de bâtiments cérémoniels et de murs d’enceintes. Les tombes et leur mobilier raffiné (objets en jade) trahissent l’émergence d’élites[18].

Poterie illustrant la domestication du porc, culture de Hemudu.

- 5050-3350 av. J.-C. : culture de Hemudu au sud de la baie de Hangzhou, près de l’embouchure du Yangzi Jiang[19]. Dans les vallées moyennes et inférieures du Yangzi Jiang, se distinguent quatre cultures contemporaines de celles de Yangshao et de Dawenkou et d’un niveau technique comparable, mais dont l’économie est basée sur la culture inondée du riz : Hemudu, Majiabang (vers 5000-4000), Songze (vers 4000-3300) et de Beiyinyangying (vers 4000-3300). La domestication du buffle est attestée, de même que celle du chien et du porc. L’outillage en bois l’emporte sur l’outillage en pierre et la construction des maisons implique le recours à des assemblages à tenons et mortaises. Les plus anciennes navettes de tissage ont été découvertes dans le bas Yangzi. Vers la fin du IVe millénaire, la température de cuisson des céramiques atteint 950 à 1 000 degrés.

Jarre de la culture de Yangshao, phase de Banpo, 5000-4000 avant JC, faïence à décor impressionné. Galerie Arthur M. Sackler.

- 5000-3000 av. J.-C. :

- culture néolithique de Yangshao au centre et au Nord-Ouest de la Chine, née dans le bassin moyen du fleuve jaune (phase de Banpo, 5000-4000 av. J.-C.)[20] (sud du Shaanxi, sud-ouest du Shanxi), et qui va lentement se diffuser vers l’est (Henan, sud du Hebei) et vers l’ouest jusqu’au Gansu et au Qinghai. Elle occupe la zone du lœss. Loin d’être homogène, elle se caractérise de façon générale par l’importance de l’économie agricole (millet) combinée avec la chasse, la pêche et la cueillette, un outillage lithique de houes, bêches, couteaux et meules en pierre polie, l’élevage du porc et du chien, et peut-être de bovidés, des poteries peintes ou cordées et des maisons de torchis circulaires semi-souterraines ou de plain pied[18].

- culture néolithique de Daxi sur le cours moyen du Yangzi, dans le sud de la Chine[21].

%252C_amuleto_a_forma_di_figura_seduta_con_testa_bovina%252C_4700-2920_ac_ca.%252C_giada.jpg.webp)

Amulette en forme de personnage assis avec une tête de bovin, culture de Hongshan, vers 4700-2920 av. J.-C.

- Vers 4500–3000 av. J.-C. : culture néolithique de Hongshan, dans la région du fleuve Liao, au nord-est[22], caractérisée par une population dense, une organisation sociale complexe, des constructions monumentales et de nombreux objets rituels en jade. Le site de Niuheliang est composé de seize sanctuaires : esplanades-autels, cairns abritant des sépultures aristocratiques, construction pyramidale. Des restes d’effigies animales et féminines en terre cuite ont été découvertes dans une structure semi-souterraine dite « temple de la déesse », dont un visage grandeur nature avec des yeux de jade qui a pu être reconstitué. La culture de Hongshan disparait vers 3000 av. J.-C., en partie à cause d'un épisode climatique froid et sec. La culture de Xiaoheyan qui lui succède voit l’effondrement de la population et la disparition de la hiérarchie sociale[18].

- 4300-2600 av. J.-C. : la culture néolithique de Dawenkou succède à celle de Beixin sur la péninsule du Shandong et une partie du bassin d’alluvion du fleuve Jaune[23]. Son économie est fondée sur la culture du millet. La forme des vases est plus élaborée et leur décor est fait d’ajours, d’application ou d’impression de vanneries. Ses coutumes funéraires montrent un début de différenciation sociale.

Proche-Orient

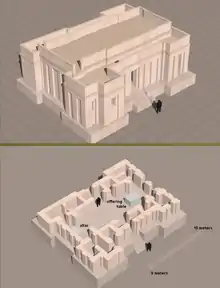

Le temple du niveau VII d'Eridu, édifice monumental de plan tripartite caractéristique du chalcolithique final.

- 5000-4500 av. J.-C. : Énéolithique ancien (période IX)[1] :

- Susiana tardif dans le Zagros[1].

- Obeid 4 en Mésopotamie méridionale et centrale[1]. À la fin de la période d’Obeid apparaissent les premiers exemples de temples à Eridu (niveau VIII-VI) et peut-être à Uruk. L’agriculture irriguée permet de larges concentrations de population. Eridu couvre probablement dix ha avec une population de 4 000 habitants. Premières attestations du lapis-lazuli à la fin de l’époque d’Obeid sur le site de Tepe Gawra[24]. Son utilisation s’étend peu à peu et s’intensifie au début du IIIe millénaire (Ebla, Ur, Kish, Mari, Égypte). Les mines principales de lapis-lazuli utilisés dans l’ensemble du Proche-Orient se trouvent en Afghanistan septentrional, à Badakhshan dans la vallée d’un affluent de l’Amou-Daria. Les pierres transitent au Proche-Orient par deux voix principales : au nord par la Bactriane, le Turkestan, la rive méridionale de la Caspienne et l’Elbourz ; au sud par le Séistan où se trouve le site de Shahr-i Sokhteh, spécialisé dans la taille des pierres avant leur expédition vers le golfe Persique.

- Fondation de Byblos[1].

- Vers 4500-3400 av. J.-C. : culture chalcolithique ghassulienne et de Beer Sheva (sites de Teleilat Ghassul et de Beer Sheva) en Israël[25].

- Vers 4500 av. J.-C. : premières traces de charrue en Mésopotamie méridionale. Premiers usages de la voile[26].

- 4300-4000 av. J.-C. : chalcolithique ancien en Iran (niveau Sialk III)[27].

Europe

- 5400-4700 av. J.-C. : groupe de Villeneuve-Saint-Germain dans le Bassin parisien, en Belgique occidentale (groupe de Blicquy) et en Bretagne, contemporain de la seconde phase de la culture rubanée dont il partage l'architecture en maison longue. Les décors des céramiques (guirlandes), la production de bracelets en pierre et le débitage par pression rattachent ce groupe au Cardial méditerranéen[28].

- 5000-4300 av. J.-C. : production de bracelets en schiste dans le Bassin parisien (groupe de Villeneuve-Saint-Germain, 5000/4900-4700/4600 av. J.-C.), production d'anneaux-disques irréguliers, en pierre ou en terre cuite, dans la région du Rhin supérieur (vers 4800-4500 av. J.-C.), production de bracelets en marbre dans la région de l'Elbe (culture de Rössen et de Grossgartach, 4700-4500 av. J.-C.) ; il pourrait s'agir d'une diffusion d'ouest en est[30].

- 5000-4500 av. J.-C. : culture de Samara sur le cours moyen de la Volga[31].

- Vers 5000-500 av. J.-C. : époque de l’occupation des sites palafittiques préhistoriques autour des Alpes, 111 sites préhistoriques d’habitats lacustres inscrits au patrimoine mondial par l’UNESCO depuis 2011[32].

Crâne d'un homme de 20-30 ans tué dans le massacre de Talheim. Landesmuseum Württemberg, Stuttgart

- Vers 5000 av. J.-C. : massacre de Talheim. Les restes de 34 personnes tuées par mort violente (neuf hommes, sept femmes et deux adultes de sexe indéterminé, tous âgés de 20 à 60 ans, et 16 enfants et adolescents de deux à 20 ans) ont été découverts en 1983 près de Heilbronn, en Allemagne. La plupart des squelettes ont reçu des coups d'herminettes de pierre emmanchées, qui ont fracassé les crânes. Des fragments caractéristiques de la culture rubanée placent les événements au début du Néolithique. Les sites contemporains de Herxheim en Allemagne, ou d'Asparn-Schletz en Basse-Autriche traduisent également des guerres ou des violences internes entre populations[33].

- 4800-4000 av. J.-C. : en Europe centrale, la culture de Lengyel (ouest de la Hongrie, est de l´Autriche, Moravie, Bohême et nord de la Croatie, vers 4800-4600 av. J.-C.[34]), la culture de la céramique décorée au poinçon (Stichbandkeramik), ou culture du Danube moyen (Silésie, Allemagne de l'est et nord de la République tchèque, vers 4600-4400 av. J.-C.[35]) et la culture de Rössen (Allemagne du sud et du centre, dans l'est de la France et au nord de la Suisse, vers 4500-4000 av. J.-C.)[36] succèdent localement à la culture rubanée.

- Vers 4800-4300 av. J.-C. : première exploitation des mines de cuivre de Ai Bunar en Bulgarie[37].

Hache de jadéite de Colomiers – Muséum de Toulouse.

- Vers 4800-3500 av. J.-C. : production de haches de pierre polie en éclogite, omphacite, où jadéite (plus rarement serpentine, amphibolite ou néphrite) dans les Alpes italiennes (mont Viso), faisant l’objet d’un réseau d’échanges à longue distance en Europe occidentale comme objet de prestige. On retrouve ces haches dans toute la France, dans les tombes mégalithiques de Bretagne (tumulus Saint-Michel à Carnac), en Espagne et en Italie, en Allemagne, au Danemark, dans les Îles britanniques jusqu’en Écosse[38].

- 4800-3500 av. J.-C. : culture de Cucuteni-Tripolyé à l’est du Danube, entre les Carpates et le Dniepr[39]. Villages agricoles pouvant compter plus de 150 maisons.

- 4750-3500 av. J.-C. : néolithique récent en Grèce. Colonisation des Cyclades[40].

- Vers 4730-4380 av. J.-C. : construction du plus ancien des alignements du Moulin, alignements mégalithiques situés à Saint-Just en Ille-et-Vilaine[41].

- 4700 av. J.-C. : début de la construction des alignements mégalithiques de Carnac, dans le Morbihan[42]. Première phase de la construction des tumulus de Bougon dans les Deux-Sèvres, caractérisée par des chambres funéraires construites en encorbellement de pierres sèches. Les dalles mégalithiques sont utilisées à partir de 4200 av. J.-C.[43]. Érection des alignements de Kerdruellan sur la commune de Belz, dans le Morbihan. Ils sont volontairement brisé et abattus 2000 ans plus tard[44].

- 4700‑4200 av. J.-C. : fondation du premier centre urbain d'Europe, de 350 habitants, à Solnitsata près de Provadia dans l’est de la Bulgarie, autour d'une production de sel commencée en 5500 av. J.-C. pour conserver les aliments. Il comprend une citadelle fortifiée, une fosse sacrificielle et une nécropole[45].

- 4700-3800 av. J.-C. : culture de Khvalynsk dans la région de la Volga, en Russie[31].

- Vers 4600-4200 av. J.-C. : culture néolithique de Cerny dans le bassin parisien[46]. Le groupe de Cerny ouvre des mines de silex, entoure certains sites de fossés et entre en contact avec les cultures méridionales.

Tombe 43 provenant de la nécropole de Varna avec les plus vieux bijoux en or connus à ce jour.

Musée archéologique de Varna.

Musée archéologique de Varna.

- 4600-4200 av. J.-C. : nécropole de Varna en Bulgarie. Dans une des tombes (n° 43), un homme de 40 à 50 ans a été inhumé avec 990 objets en or, des outils en cuivre, des armes en silex, des bijoux en os, des coquillages et des céramiques[47].

Vue d’ensemble du cairn de Barnenez, le plus grand mausolée mégalithique, daté de 4700 à 4500 av. J.-C., ce qui en fait un des plus vieux monuments d’Europe.

- 4500-3500 av. J.-C. :

- néolithique moyen en Europe occidentale. Développement d’importants réseaux d’échanges qui provoquent la fusion des différentes cultures néolithiques et aboutissent vers 4200 av. J.-C. à la culture Chasséenne de Paris (site de Bercy) à la Provence et l’Italie du Nord (poteries fines, à fond rond)[48] - [49]. Les milieux humides (palafittes) sont occupés en Italie du nord (Molino Casarotto, culture des Vases à Bouche carrée), en Allemagne du sud-est (4300 av. J.-C.) puis en Suisse orientale et centrale. Les mégalithes apparaissent principalement sur la façade atlantique (dolmens à couloir au sud du Portugal et à l’extrême ouest de la France, tumulus géants en Europe du Nord). La fonction des menhirs reste une énigme (cultes astronomiques ?). Mais les dolmens ont un rôle funéraire, religieux (culte des ancêtres), et surtout une fonction communautaire, posant de véritables marques territoriales, telles les cathédrales médiévales. Les sépultures collectives sont adoptées en Europe de l’Ouest (du Ve au début du IIIe millénaire av. J.-C.). Les ressemblances architecturales entre les mégalithes du sud et du nord de l’Europe, de nombreux échanges de poteries et de bijoux impliquent la maîtrise de la navigation sur l’Océan Atlantique, la Manche et la mer du Nord[50].

- du Languedoc à la Slovaquie, à l'ouest et au nord des Alpes, les paysans néolithiques du Chasséen, puis ceux des cultures de Michelsberg, de Münchshöfen et de Munzingen, enterrent leurs morts dans des fosses circulaires, où l’un des défunts est dans une position conventionnelle (décubitus latéral, qui rappelle la position fœtale) tandis que les autres semblent avoir été jetés dans la fosse sans ménagement. Selon l’anthropologue Alain Testart, ce mode d’inhumation dans des tombes multiples pourrait être interprété comme l’existence au Néolithique d’une des premières forme d’esclavage. Des esclaves auraient été tués pour accompagner leur maître dans la mort[51].

- 4500-4000 av. J.-C. : culture chalcolithique de Tiszapolgár dans l’ouest de la Roumanie et la Hongrie[52]. Le cimetière de Tiszapolgár-Basatanya (Hongrie) comporte 156 tombes individuelles, à de rares exceptions près. La quantité et la nature des objets funéraires marquent des distinctions sociales (objet d’or et de cuivre pour les tombes les plus riches, silex et poteries pour les plus pauvres)[53].

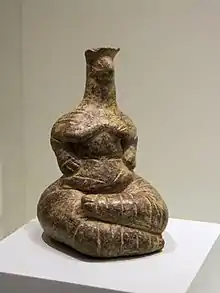

Statuette stéatopyge. Figurine en argile d'une femme accroupie. Néolithique, 5300-3000 av. J.-C.

Pano Chorio, région d'Ierapetra, Crète

Musée archéologique d'Héraklion

Pano Chorio, région d'Ierapetra, Crète

Musée archéologique d'Héraklion

- 4500-4000 av. J.-C. : néolithique moyen en Crète[54].

- 4500-3500 av. J.-C. : culture de Sredny Stog dans les steppes eurasiatiques, sur le cours moyen du Dniepr. Le site de Dereivka en Ukraine (agglomération et cimetière), daté entre 4200 et 3800 av. J.-C., révèle une proportion étonnante d’ossements de chevaux (74 %) comparativement à ceux des bovins (19 %) et des moutons, chèvres et porcs (7 %), ce qui pourrait attester de la domestication du cheval[55]. Les populations du groupe de Sredny Stog vivent dans des établissements permanents faits de vastes maisons rectangulaires à colombages.

- 4400-4300 av. J.-C. : première vague de la civilisation des Kourganes dans les steppes du nord du Caucase, entre la mer Noire et la Caspienne (Kouban). Expansion des Proto-Indo-Européens selon l'hypothèse kourgane formulée par Marija Gimbutas. La civilisation des Kourganes embrasse la culture de Khvalynsk de la moyenne Volga, la culture de Sredny Stog du Dniepr moyen, les cultures de Kemi-Oba, de Mikhaylovka moyen et d'Usatovo ainsi que les cultures contemporaines de la steppe occidentale et de la région de steppe forestière, les cultures Novosvobodna et Maïkop au nord du Caucase et l'ensemble du complexe culturel Yamna de la steppe pontique et caspienne et ses variantes régionales[56]. Ces communautés vivent de l’élevage et de la culture des céréales dans les steppes du sud de la Russie, autour de la mer Noire, au sud de la mer d’Aral et plus à l’est autour de l’Ienisseï. L’élevage, favorisé par d’immenses pâturages, prédomine.

- 4350-3750 av. J.-C.[57] : le site de la grotte de la Fontbrégoua dans le département du Var, en France, a permis de découvrir dans la couche du Néolithique cardial des traces d'anthropophagie[58]. L'analyse des os trouvés dans dix cuvettes aménagées a permis à Jean Courtin de déterminer que trois d'entre elles contenaient des os humains traités comme ceux des animaux. Il s'agit des restes d'une dizaine de personnes brachycéphales, victimes de dolichocéphales, grands et robustes.

Intérieur du cairn de Gavrinis.

- 4300-3700 av. J.-C. : culture néolithique de Michelsberg en Rhénanie, en Belgique et dans Nord-Est de la France[59]. Exploitation par les hommes de Michelsberg des minières néolithiques de silex de Spiennes, en Belgique, de vers 4460/4250 à vers 2900/2660 av. J.-C.[60].

- Vers 4200-3000 av. J.-C. : fréquentation du cairn de Gavrinis dans le Morbihan, caractérisé par les dalles gravées du couloir de la chambre funéraire[43].

- 4200-500 av. J.-C. : gravures rupestres d’Alta, en Laponie[61].

- 4200-2600 av. J.-C. : culture des vases à entonnoir au Danemark, en Scandinavie, au nord des Pays-Bas, de l'Allemagne, de la Pologne et de la Russie[49].

Notes et références

- Jean-Claude Margueron, Le Proche-Orient et l'Égypte antiques, Hachette Éducation Technique, (ISBN 9782011400963, présentation en ligne).

- Fred Wendorf et Romuald Schild, Holocene Settlement of the Egyptian Sahara : The Archaeology of Nabta Playa, vol. 1, Springer Science & Business Media, , 707 p. (ISBN 978-1-4615-0653-9, présentation en ligne).

- Alain Gallay, « Sociétés et rites funéraires : le Nil moyen (Soudan) du Néolithique à l’Islamisation », Varia, no 12, , p. 43-80 (présentation en ligne).

- Sophie Desplancques, L'Égypte ancienne : « Que sais-je ? » n° 247, Presses Universitaires de France, (ISBN 978-2-13-073479-6, présentation en ligne).

- Jana Jones, Thomas F. G. Higham, Ron Oldfield, Terry P. O'Connor, Stephen A. Buckley, « Evidence for Prehistoric Origins of Egyptian Mummification in Late Neolithic Burials », PLOS, (présentation en ligne).

- Guy Lasserre, « Du maïs sauvage au maïs cultivé : les découvertes de Tehuacan (Mexique) », Les Cahiers d'Outre-Mer, vol. 17, no 67, , p. 314-324 (présentation en ligne).

- Dr. Brian Fagan et Nadia Durrani, People of the Earth : An Introduction to World Prehistory, Routledge, , 560 p. (ISBN 978-1-317-34681-4, présentation en ligne).

- Jean-Paul Demoule, Dominique Garcia, Alain Schnapp, op. cit, p. 221.

- André Leroi-Gourhan, José Garanger, La préhistoire dans le monde, Presses Universitaires de France, , 848 p. (ISBN 978-2-13-073824-4, présentation en ligne).

- Richard E. Blanton, Ancient Mesoamerica : A Comparison of Change in Three Regions, CUP Archive, , 300 p. (ISBN 978-0-521-29682-3, présentation en ligne)

- Shahin Dashtgard, Brent Ward, Trials and Tribulations of Life on an Active Subduction Zone : Field Trips in and around Vancouver, Canada, Geological Society of America, (ISBN 9780813700380, présentation en ligne).

- Danièle Lavallée, Michèle Julien, « Un aspect de la préhistoire andine : l'exploitation des camélidés et des cervidés au formatif dans l'abri de Telarmachay, Junin, Pérou », Journal de la société des américanistes, vol. 67, , p. 97-124 (présentation en ligne).

- Jean-Paul Demoule, Pierre-François Souyri, Archéologie et patrimoine au Japon, Les Éditions de la MSH, , 146 p. (ISBN 978-2-7351-1547-1, présentation en ligne).

- Francesca Bray, The Rice Economies : Technology and Development in Asian Societies, University of California Press, , 254 p. (ISBN 978-0-520-08620-3, présentation en ligne).

- Barbara A. West, Encyclopedia of the Peoples of Asia and Oceania, Infobase Publishing, , 1025 p. (ISBN 978-1-4381-1913-7, présentation en ligne)

- (en) Jane McIntosh, The ancient Indus Valley : new perspectives, Santa Barbara, Calif, ABC-CLIO, , 441 p. (ISBN 978-1-57607-907-2 et 1-57607-907-4, présentation en ligne).

- Ian J. McNiven, Joe Crouch, Thomas Richards, Kale Sniderman, Nic Dolby and Gunditj Mirring, « Phased Redevelopment of an Ancient Gunditjmara Fish Trap Over the Past 800 Years: Muldoons Trap Complex, Lake Condah, Southwestern Victoria. », Australian Archaeology, vol. 81, december 2015 , p. 44-58 (présentation en ligne)

- Jean-Paul Demoule, Dominique Garcia, Alain Schnapp, Une histoire des civilisations : comment l'archéologie bouleverse nos connaissances, Paris, Éditions La Découverte, , 601 p. (ISBN 978-2-7071-8878-6, présentation en ligne), p. 202-203.

- Anne P. Underhill, A Companion to Chinese Archaeology, John Wiley & Sons, , 664 p. (ISBN 978-1-118-32578-0, présentation en ligne)

- John S. Major et Constance A. Cook, Ancient China : A History, Taylor & Francis, , 282 p. (ISBN 978-1-317-50366-8, présentation en ligne)

- Li Liu, Xingcan Chen, op. cit, p. 198.

- Li Liu, Xingcan Chen, op. cit, p. 172.

- (en) Li Liu et Xingcan Chen, The archaeology of China : from the late paleolithic to the early bronze age, Cambridge, Cambridge University Press, (ISBN 978-0-521-64310-8, présentation en ligne).

- Jane R. McIntosh, Mesopotamia and the Rise of Civilization : History, Documents, and Key Questions, ABC-CLIO, , 255 p. (ISBN 978-1-4408-3547-6, présentation en ligne).

- Ian Shaw et Robert Jameson, A Dictionary of Archaeology, John Wiley & Sons, , 736 p. (ISBN 978-0-470-75196-1, présentation en ligne).

- Jean Castarède, Luxe et civilisations : histoire mondiale, Paris, Eyrolles, , 303 p. (ISBN 978-2-212-54218-9, présentation en ligne).

- Paul Sillitoe, Sustainable Development : An Appraisal from the Gulf Region, Berghahn Books, (ISBN 978-1-78238-372-7, présentation en ligne).

- Marcel Otte, op. cit, p. 114.

- Marc Azéma et Laurent Brasier, Le beau livre de la préhistoire : De Toumaï à Lascaux 4, Dunod, , 420 p. (ISBN 978-2-10-075789-3, présentation en ligne).

- Christian Jeunesse, « Les anneaux-disques irréguliers du Sud de la plaine du Rhin supérieur et la question des bracelets en pierre du Néolithique danubien », Cahiers alsaciens d’archéologie d’art et d’histoire, Société pour la conservation des monuments historiques d’Alsace, vol. XXXVIII, , .5-34 (présentation en ligne).

- (en) Christoph Baumer, The History of Central Asia : The Age of the Steppe Warriors, vol. 1, Londres, I.B.Tauris, , 372 p. (ISBN 978-1-78076-060-5, présentation en ligne).

- « Sites palafittiques préhistoriques autour des Alpes », sur UNESCO.

- Jean Guilaine et Jean Zammit, Le Sentier de la guerre. Visages de la violence préhistorique : Visages de la violence préhistorique, Le Seuil, , 384 p. (ISBN 978-2-02-130581-4, présentation en ligne).

- Chris Fowler, Jan Harding, Daniela Hofmann, op. cit, p. 766.

- Chris Fowler, Jan Harding et Daniela Hofmann, The Oxford Handbook of Neolithic Europe, OUP Oxford, , 856 p. (ISBN 978-0-19-166689-6, présentation en ligne).

- J. P. Mallory,Douglas Q. Adams, op. cit, p. 489.

- (en) William O'Brien, Prehistoric Copper Mining in Europe : 5500-500 BC, New York (N.Y.), Oxford University Press, , 345 p. (ISBN 978-0-19-960565-1, présentation en ligne).

- Pierre Pétrequin, Anne-Marie Pétrequin, Michel Errera, Olaf Jaime Riveron, Maxence Bailly, Estelle Gauthier, Guido Rossi, « Premiers épisodes de la fabrication des longues haches alpines : ramassage de galets ou choc thermique sur des blocs ? », Bulletin de la Société préhistorique française, vol. 105, no 2, , p. 309-334 (présentation en ligne).

- Nicholas Marquez-Grant, Linda Fibiger, The Routledge Handbook of Archaeological Human Remains and Legislation : An International Guide to Laws and Practice in the Excavation and Treatment of Archaeological Human Remains, Taylor & Francis, , 800 p. (ISBN 978-1-136-87956-2, présentation en ligne).

- Jean-Claude Poursat, La Grèce préclassique : Des origines à la fin du VIe siècle, Points, , 225 p. (ISBN 978-2-7578-4500-4, présentation en ligne).

- Jacques Briard, Maurice Gautier et Gilles Leroux, Les mégalithes de Saint-Just, Éditions Jean-paul Gisserot, , 32 p. (ISBN 978-2-87747-127-5, présentation en ligne).

- Neal Sutton, Buried by the Church, Troubador Publishing Ltd, (ISBN 978-1-78462-671-6, présentation en ligne).

- Jean-Pierre Mohen, Pierres vives de la préhistoire : Dolmens et menhirs, Paris, Odile Jacob, , 288 p. (ISBN 978-2-7381-2307-7 et 2-7381-2307-4, présentation en ligne), p. 37, 102.

- Michel Winock et Olivier Wieviorka, Les lieux de l'histoire de France, Place des éditeurs, , 447 p. (ISBN 978-2-262-07430-2, présentation en ligne).

- Vassil Nikolov, « The prehistoric salt-production and urban center of Provadia-Solnitsata, Northeastern Bulgaria », Méditerranée, no 126, , p. 71-78 (présentation en ligne).

- Hervé Richard, Néolithisation précoce : premières traces d'anthropisation du couvert végétal à partir des données polliniques, Presses Univ. Franche-Comté, , 219 p. (ISBN 978-2-84867-079-9, présentation en ligne).

- Archéologia, vol. 355 à 362, A. Fanton, (présentation en ligne).

- Dictionnaire de la Préhistoire : Les Dictionnaires d'Universalis, Encyclopaedia Universalis, (ISBN 978-2-341-00223-3, présentation en ligne).

- Marcel Otte, La protohistoire, Bruxelles/Paris, De Boeck Supérieur, , 382 p. (ISBN 978-2-8041-5923-8, présentation en ligne).

- Jacques Briard, L'Âge du bronze en Europe barbare : des mégalithes aux Celtes, Éditions des Hespérides, (présentation en ligne).

- Jacques Testart, Christian Jeunesse, Luc Baray, Bruno Boulestin, « Les esclaves des tombes néolithiques », Pour la Science, no 396, , p. 74-80 (présentation en ligne).

- Alisdair Whittle, The Archaeology of People : Dimensions of Neolithic Life, Routledge, , 224 p. (ISBN 978-1-134-40982-2, présentation en ligne).

- Ruth Tringham, Hunters, Fishers and Farmers of Eastern Europe, 6000-3000 B.C., Routledge, , 250 p. (ISBN 978-1-317-59946-3, présentation en ligne).

- John C. McEnroe, Architecture of Minoan Crete : Constructing Identity in the Aegean Bronze Age, University of Texas Press, , 220 p. (ISBN 978-0-292-77839-9, présentation en ligne).

- Sandra L. Olsen, Horses Through Time, Rowman & Littlefield, , 236 p. (ISBN 978-1-57098-382-5, présentation en ligne).

- (en) J. P. Mallory et Douglas Q. Adams, Encyclopedia of Indo-European culture, Taylor & Francis, , 829 p. (ISBN 978-1-884964-98-5, présentation en ligne), p. 651.

- Jan Lichardus et Marion Lichardus-Itten, La protohistoire de l'Europe : Le Néolithique et le Chalcolithique entre la Méditerranée et la mer Baltique, Presses Universitaires de France, , 640 p. (ISBN 978-2-13-080573-1, présentation en ligne).

- Jean-Pierre Mohen, Les rites de l'au-delà, Odile Jacob, , 336 p. (ISBN 978-2-7381-9865-5, présentation en ligne).

- (en) Robert Van de Noort, North Sea Archaeologies : A Maritime Biography, 10,000 BC - AD 1500, Oxford/New York, Oxford University Press, , 282 p. (ISBN 978-0-19-956620-4, présentation en ligne).

- Toussaint M., Collet H. & Jadin I., 2010. « Datations radiocarbone d’ossements humains du site minier néolithique de Spiennes (Mons, Hainaut), première approche ». Notae Praehistoricae 30 : 73-80.

- « Art rupestre d’Alta », sur UNESCO.

Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.