Marija Gimbutas

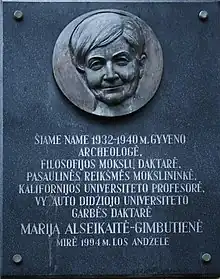

Marija Birutė Gimbutienė, née Alseikaitė, généralement connue sous le nom de Marija Gimbutas, après son mariage avec l'architecte Jurgis Gimbutas, née le à Vilnius en Lituanie et morte le à Los Angeles, en Californie, aux États-Unis, est une archéologue et préhistorienne américaine d'origine lituanienne.

| Professeure |

|---|

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 73 ans) Los Angeles (États-Unis) |

| Sépulture | |

| Nom dans la langue maternelle |

Marija Gimbutienė |

| Nationalité | |

| Formation | |

| Activités | |

| Période d'activité |

à partir de |

| Père |

Danielius Alseika (en) |

| Mère |

Veronika Alseikienė (en) |

| Conjoint |

Jurgis Gimbutas (d) |

| A travaillé pour | |

|---|---|

| Membre de | |

| Distinction |

Biographie

Marija Birutė Alseikaitė, fille de Veronika Janulaitytė-Alseikienė et de Danielius Alseika, naît à Vilnius, la capitale lituanienne[1]. Ses parents faisaient partie de l’intelligentsia : sa mère, après un doctorat en ophtalmologie à l’université de Berlin en 1908, devient la première femme médecin en Lituanie. Son père, après son doctorat en médecine de l’université de Tartu en 1910, travaille en tant que médecin, folkloriste et patron de presse du journal Vilniaus Žodis et de la revue culturelle Vilniaus Šviesa[2]. Ses parents fondent le premier hôpital lituanien à Vilnius en 1918, par la suite devenu un pôle de résistance face à l’occupation polonaise durant la guerre polono-lituanienne. En 1931, les Gimbutas déménagent à Kaunas, sauf son père, toujours dans la résistance, mais qui meurt subitement en 1936.

Études supérieures

Marija commence ses études universitaires en 1938 à l’université Vytautas-Magnus de Kaunas où elle prépare une licence de sciences du langage à la faculté de philologie. Elle se fait transférer en 1939 à l’université de Vilnius afin de préparer sa maîtrise en archéologie sous Jonas Puzinas, avec trois spécialisations dans les domaines de la linguistique, de l’ethnologie et du folklore[3]. Cette période était très mouvementée, surtout au cours de l’occupation soviétique (1940-41), période où Marija intègre la résistance et est obligée de se cacher dans les bois près de Pazaislis. L’invasion de la Lituanie en 1941 par les Allemands et leur offensive contre les Russes en juin permet à Marija de reprendre ses études.

Après son mariage avec l’architecte Jurgis Gimbutas (1941) et l’obtention de sa maîtrise (), le couple et ses deux filles se réfugient à Vienne puis à Innsbruck en Autriche lors de la Seconde Guerre mondiale à la suite de la ré-occupation soviétique de la Lituanie. Elle étudie la linguistique puis l’archéologie et les cultures indo-européennes à Innsbruck puis à Tübingen, en Allemagne, où elle obtient un doctorat en archéologie en 1946. Elle poursuit ses travaux de recherche postdoctorale aux instituts d’archéologie de Tübingen, de Heidelberg et de Munich entre 1946 et 1949.

Archéologue et professeur

Émigrée aux États-Unis, elle est recrutée par l’université Harvard en 1950, où elle est d’abord associée de recherche spécialisée en archéologie européenne orientale, puis elle devient, à la naissance de sa troisième fille, chargée de recherche (research fellow) attachée au Musée Peabody en 1955 et finalement chargée de cours (lecturer) à la faculté d’anthropologie en 1962.

En 1964, elle est titularisée à l’UCLA en qualité de professeure d’archéologie européenne, poste qu’elle occupe jusqu’à sa retraite en 1989. Gimbutas lance en 1971 le périodique Journal of Indo-European Studies (JIES). À partir de 1974-75, elle appartient au comité de patronage de Nouvelle École[4]. Afin de promouvoir l’interdisciplinarité dans les études indo-européennes, elle organise deux congrès qui auront lieu en 1979 à Dubrovnik et en 1989 à Dublin, conduisant finalement à la fondation en 1998 de l’Institut de l’archéomythologie. L’université Vytautas Magnus décerne un doctorat honoris causa à Marija Gimbutas en 1993. Elle meurt quelques mois plus tard, le , à Los Angeles et est inhumée au cimetière Petrašiūnai de Kaunas. Elle laisse une œuvre d’une vingtaine de livres et plus de 300 articles, peu connue en dehors des spécialistes et partiellement traduite en français.

Les manuscrits de Gimbutas sur l’archéologie, la mythologie, le folklore, l’art et la linguistique, ainsi que ceux de son collègue, le mythologiste Joseph Campbell, sont aujourd'hui conservés au campus du Pacifica Graduate Institute (en) de Carpinteria, au sud de Santa Barbara (Californie). Les Gimbutas Archives contiennent une collection de 12 000 photos de figurines sacrées prises par Gimbutas elle-même, ainsi que des fiches sur les cultures néolithiques de l'Europe préhistorique[5].

Travaux

En 1939, entre licence et maîtrise, Marija Gimbutas participe au recueil du folklore biélorusse auprès de quelques milliers de réfugiés, dont le résultat est au moins 5 000 chansons traditionnelles. Pendant ces années de chercheuse à Harvard, elle se concentre sur la traduction de textes de l'Europe orientale.

Tout au long des années 1950 et au début des années 1960, Gimbutas s'impose comme une spécialiste de renommée mondiale de l’âge du bronze en Europe, l’art premier lituanien et la Préhistoire des Baltes et des Slaves, dont son livre, Bronze Age Cultures of Central and Eastern Europe (1965), donne un résumé. Gimbutas réinterprète la préhistoire européenne à la lumière de ses connaissances en linguistique, ethnologie et histoire des religions, remettant en question plusieurs idées reçues relatives aux prémisses de la civilisation européenne.

Professeure à UCLA, Marija Gimbutas organise ou dirige de 1967 à 1980 des fouilles archéologiques de grande importance sur les sites néolithiques dans le sud–est de l’Europe méditerranéenne, notamment à Obre (Bosnie) en 1967-68, à Photolivos (Sitagroï, en Grèce) en 1968-69, à Anza (Macédoine) en 1969-71, à Achilleion (Thessalie) en 1973-75 et à Scaloria (Italie) en 1977-80. Elle ordonne de poursuivre les excavations bien au-delà de ce que les estimations d’alors jugeaient compatibles avec l’antiquité d’un habitat néolithique ; elle mit au jour un grand nombre d’artefacts profanes et cultuels, dont elle s’attacha toute sa carrière à comprendre l’histoire.

En conséquence, elle révèle au monde l’existence d’une civilisation pré-indo-européenne dénommée « culture préhistorique de la déesse », ayant existé à partir du Paléolithique et perduré plus de 25 000 ans. Le langage de la déesse (titre original : The language of the Goddess, 1989), The Civilization of the Goddess (1991), The Gods and Goddesses of Old Europe, 7000 to 3500 BC (1974) comptent parmi ses œuvres majeures, qui lui valent une renommée posthume mondiale. Le langage de la déesse est également le titre d’une exposition qui lui fut consacrée en Allemagne au musée Frauen à Wiesbaden en .

L’hypothèse kourgane

En 1956, M. Gimbutas publie son hypothèse kourgane, fondée sur le rapprochement de la linguistique comparative et des données archéologiques recueillies lors des fouilles des tumulus de la culture kourgane d'Asie centrale, et destinée à lever un certain nombre d'énigmes relatives aux peuples locuteurs du proto-indo-européen (PIE), qu'elle propose d'appeler « kourganes » (c'est-à-dire le peuple des tumulus des steppes) ; il s'agit de proposer une origine et une route de migration des proto-indo-européens vers l’Europe. Cette hypothèse, par le rapprochement entre plusieurs disciplines, exerça un impact considérable sur la science préhistorique.

Marija Gimbutas identifie la culture des kourganes à l’habitat originel des Indo-Européens. Cette culture du Mésolithique, située entre la Volga et les fleuves de l'Oural, se distingue par la domestication précoce du cheval. La mobilité ainsi gagnée aurait créé des groupes de cavaliers combattants et aurait conduit à des formes de société dites patriarcales. Entre -4500 et -3000, les Indo-européens, ce « peuple de cavaliers », auraient pénétré en plusieurs vagues successives dans la région du Dniepr, l’Ouest de l’Ukraine et la Moldavie. Ils auraient transformé la culture de type agricole existante et se seraient établis en tant qu’aristocratie dirigeante, imposant leur langue. Cette conquête de l’Europe par la culture des kourganes serait caractérisée en archéologie par la culture de la céramique cordée et par la Culture des vases à entonnoir.

Féminisme et archéologie

De façon inattendue, Gimbutas connut la faveur du grand public grâce à ses trois derniers livres : Dieux et déesses de l'Europe préhistorique (The Goddesses and Gods of Old Europe, 1974); Le langage de la déesse (1989, thème d'une exposition au musée de Wiesbaden), et La Civilisation de la déesse (The Civilisation of the Goddess, 1991), qui passe en revue ses recherches sur les cultures néolithiques d’Europe : l'habitat, les structures sociales, l’art, la religion et la nature des savoirs.

Dans La Civilisation de la déesse, Gimbutas formalise son analyse des différences entre la société européenne primitive, selon elle de type matriarcal et articulée autour du culte d'une déesse mère (théorie de la religion matriarcale), et la culture patriarcale (ou « androcratique », pour reprendre l’hellénisme de l’auteur) de l’âge du bronze qui finit par la supplanter. Selon son interprétation, les sociétés matriarcales (« gynocentrique », « gylanique » pour reprendre les mots de Gimbutas) étaient pacifiques, révéraient les homosexuels et favorisaient la mise en commun des biens. Les tribus patriarcales des kourganes auraient, en migrant vers l’Europe, imposé aux populations matriarcales indigènes un système hiérarchique guerrier.

Marija Gimbutas préfère appeler ce type de culture matriarcale « matrilocale » parce que les fouilles révèlent des données ne correspondant pas avec ce qu’on appelle généralement « matriarcat », le tout se référant à une hypothétique gynocratie[6]. Elle emploie également le terme de matristique.

Critiques

David Anthony, professeur d’anthropologie au Hartwick College (New York), conteste l'hypothèse d'une généralisation du système matriarcal avant les premières incursions kourganes ; il indique qu'il y avait déjà en Europe des mottes et des armes (voire sans doute un armement), longtemps avant l'arrivée du peuple kourgane[7].

Andrew Fleming, dans un article paru en 1969 et intitulé « The Myth of the Mother Goddess »[8], s'en prend à l'interprétation du symbolisme ornemental proposé par Gimbutas : les spirales, cercles et points marqués sur la pierre polie ne seraient pas des symboles d’yeux ; pas plus que les yeux, les visages et les figurines asexuées ne sont des symboles féminins ; il rejette l'identification de certaines figurines féminines à des effigies de déesse. Les critiques reprochent aussi à Gimbutas d'avoir mis de côté la signification des viatiques trouvés dans les tombes, qui caractérisent un sexisme néolithique assez familier, et mettent en cause l'analyse exclusive qu'elle fait des figurines féminines car les fouilles ont aussi révélé quantité de figurines masculines ou asexuées sur les mêmes sites. Peter Ucko (en) (1968)[9] va même jusqu'à considérer les prétendues idoles de fertilité de Gimbutas comme de simples poupées et jouets du néolithique.

Enfin, les tentatives de déchiffrement de Gimbutas effectuées sur les idéogrammes néolithiques de Vinča, publiées dans Le Langage de la Déesse, ont suscité un profond scepticisme dans le monde universitaire.

Mais Joseph Campbell et Ashley Montagu n'hésitent pas à comparer les recherches de Marija Gimbutas à la découverte de la pierre de Rosette et au déchiffrement des hiéroglyphes égyptiens[10] - [7]. Campbell, qui a préfacé la réédition du Langage de la Déesse peu avant sa mort, a exprimé à de nombreuses reprises combien il regrettait de n'avoir pas connu plus tôt ses études sur les cultures du Néolithique en Europe lorsqu'il écrivit Les masques de Dieu.

Bibliographie

Monographies

- (de) Die Bestattung in Litauen in der vorgeschichtlichen Zeit, thèse de doctorat, Tübingen, H. Laupp, 1946, 250 p.

- (en) The Prehistory of Eastern Europe. Part I: Mesolithic, Neolithic and Copper Age Cultures in Russia and the Baltic Area, Cambridge (Mass.), Peabody Museum, 1956, 241 p.

- (en) Ancient Symbolism in Lithuanian Folk Art, Philadelphie, American Folklore Society, 1958, 169 p.

- (en) The Balts, Londres, Thames and Hudson, , 286 p.

- (en) Bronze Age Cultures in Central and Eastern Europe, La Haye / Londres, Mouton, 1965, 681 p.

- (en) The Slavs, Londres, Thames and Hudson, , 240 p.

- (en) The Gods and Goddesses of Old Europe, 7000 to 3500 BC: Myths, Legends and Cult Images., Londres, Thames and Hudson, , 303 p.

- (it) Grotta Scaloria : Resoconto sulle ricerche del 1980 relative agli scavi del 1979, Manfredonia, Amministrazione comunale, 1981.

- (lt) Baltai priešistoriniais laikais : etnogenezė, materialinė kultūra ir mitologija, Vilnius, Mokslas, 1985, 192 p.

- (en) The Language of the Goddess: Unearthing the Hidden Symbols of Western Civilization, préf. Joseph Campbell, San Francisco, Harper & Row, 1989 ; trad. fr. : Le Langage de la Déesse (préf. Jean Guilaine), éd. des Femmes, , 415 p.

- (en) The Civilization of the Goddess : The World of Old Europe, San Francisco, Harper, , 544 p.

- (de) Die Ethnogenese der europäischen Indogermanen, Innsbruck, Institut für Sprachwissenschaft der Universität Innsbruck, 1992, 313 p.

- (de) Das Ende Alteuropas : Der Einfall von Steppennomaden aus Südrussland und die Indogermanisierung Mitteleuropas, Innsbruck, Institut für Sprachwissenschaft der Universität Innsbruck, 1994, 135 p.

- (en) revue et augmentée par Miriam Robbins Dexter, The Living Goddesses, Berkeley / Los Angeles, University of California Press, 1999, 306 p. [œuvre posthume achevée par M. R. Dexter]

Directions d’ouvrages

- (en) Obre, Neolithic Sites in Bosnia, Sarajevo, A. Archaeologic, 1974.

- (en) Neolithic Macedonia as Reflected by Excavation at Anza, Southeast Yugoslavia, Los Angeles, Institute of Archaeology, University of California, coll. « Monumenta archaeologica » (n° 1), 1976.

- (en) avec Colin Renfrew et Ernestine S. Elster (dirs.), Excavations at Sitagroi: A Prehistoric Village in Northeast Greece, t. I, Los Angeles, Institute of Archaeology, University of California, coll. « Monumenta archaeologica » (n° 13), 1986.

- (en) avec Shan Winn et Daniel Shimabuku (dirs.), Achilleion: a Neolithic settlement in Thessaly, Greece, 6400-5600 B.C., Los Angeles, Institute of Archaeology, University of California, coll. « Monumenta archaeologica » (n° 14), 1989.

Articles

- (en) « On the origin of north Europeans », American Anthropologist, 1952, vol. 54, p. 602–611.

- (en) « The earliest culture history in the northern part of the European USSR: A review article », Proceedings of the Prehistoric Society, 1954, vol. 20, p. 108–115.

- (en) « An ancient art of hunters and fishers », Archaeology, 1955, vol. 8, p. 268–277.

- (en) « The stone age of northeastern Europe », UNESCO Journal of World History, 1956, vol. 3, n° 2, p. 409–453.

- (en) « Culture Change in Europe at the Start of the Second Millennium B.C. A Contribution to the Indo-European Problem », dans Selected Papers of the Fifth International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences. Philadelphia, September 1-9, 1956, sous la dir. de A.F.C. Wallace, Philadelphie, University of Philadelphia Press, 1960, p. 540–552.

- (en) « A survey of the Bronze Age in the southeastern Baltic area », Swiatowit, 1960, vol. 23, p. 389–433.

- (en) « Notes on the Chronology and Expansion of the Pit-grave Culture », dans L’Europe à la fin de l’Age de la pierre, sous la dir. de J. Bohm et S. J. De Laet, Prague, Académie tchécoslovaque des sciences, 1961, p. 193-200.

- (en) « « Timber-graves » in southern Russia, a Pre-Scythian culture », Expedition, 1961, vol. 3, n° 3, p. 14–22.

- (en) « The Indo-Europeans: Archaeological Problems. Review of Les Indo-Européens by P. Bosch-Gimpera », American Anthropologist, 1963, vol. 65, p. 815–836.

- (en) « Introduction: The antiquity of the Daina », dans The Green Linden, sous la dir. de A. Landsbergis et C. Mills, New York, Voyages Press, 1964, p. 11–24.

- (en) « The relative chronology of Neolithic and Chalcolithic cultures in eastern Europe north of the Balkan Peninsula and the Black Sea », dans Chronologies in Old World Archaeology, sous la dir. de R. W. Ehrich, Chicago, University of Chicago Press, 1965, p. 459–502.

- (en) « The Kurgan culture », dans Actes du viie congrès international des sciences préhistoriques, t. I, 1970, p. 483–487.

- (en) « Proto-Indo-European Culture: The Kurgan Culture during the Fifth, Fourth, and Third Millennia B.C. », dans Indo-European and Indo-Europeans. Papers Presented at the Third Indo-European Conference at the University of Pennsylvania, sous la dir. de George Cardona, Henry M. Hoenigswald et Alfred Senn, Philadelphie, University of Pennsylvania Press, 1970, p. 155-197.

- (en) « Excavation at Anza, Macedonia: Further Insight into the civilization of Old Europe, 7000-4000 BC », Archaeology, vol. 25, 1972, p. 112–123.

- (en) « Neolithic cultures of the Balkan Peninsula », dans Aspects of the Balkans: Continuity and Change, Contributions to the International Balkan Conference UCLA (23-28 October 1969), sous la dir. de H. Birnbaum et S. Vryonis, La Haye et Paris, Mouton, 1972, p. 1–40.

- (en) « The beginning of the Bronze Age of Europe and the Indo-Europeans: 3500-2500 BC », Journal of Indo-European Studies, 1973, n° 1, p. 163–214.

- (en) « Old Europe c. 7000–3500 BC: The Earliest European Civilization Before the Infiltration of the Indo-European Peoples », Journal of Indo-European Studies, 1973, n° 1, p. 1–21.

- (en) « Pre-Hellenic and pre-Indo-European goddesses and gods: the Old European pantheon », dans Acta of the 2nd International Colloquium on Aegean Prehistory, Athènes, Ministry of Culture and Sciences, Directorate General of Antiquities, 1973, p. 82–98.

- (en) « The Classification of Old Europe 7000-3500 BC », dans Actes du viiie congrès international des sciences préhistoriques et protohistoriques, t. II : Rapports et co-rapports, Belgrade, Comité national d'organisation, 1973, p. 235–242.

- (en) « The Figurines of Old Europe (6500-3500 B.C.) », dans Valcamonica Symposium 1972 : Actes du symposium international sur les religions de la préhistoire, Capo di Ponte, Centro di Studi preistorici, 1974, p. 85–111.

- (en) « The Mask in Old Europe, 6500-3500 BC », Archaeology, 1974, vol. 27, p. 262–269.

- (en) « An Archaeologist's View of PIE », Journal of Indo-European Studies, 1974, n° 2, p. 289–307

- (en) « The First Wave of Eurasian Steppe Pastoralists into Copper Age Europe », Journal of Indo-European Studies, 1977, n° 5, p. 277-338.

- (en) « In the name of your pupils : In the memory of Professor Dr. Jonas Puzinas », Draugas, , p. 6.

- (en) « The Three Waves of Kurgan People into Old Europe, 4500-2500 BC », Archives suisses d’anthropologie générale, 1979, vol. 43, n° 2, p. 113-137.

- (en) « The Transformation of European and Anatolian Culture 4500-2500 BC and Its Legacy, Part I », Journal of Indo-European Studies, 1980, n° 8, p. 1–230.

- (en) « The Kurgan wave #2 (c.3400-3200 BC) into Europe and the following transformation of culture », Journal of Indo-European Studies, 1980, n° 8, p. 273-315.

- (en) « The Temples of Old Europe », Archaeology, 1980, vol. 33, n° 6, p. 41-50.

- (en) « Preliminary Report on 1979 excavations at Scaloria Cave near Manfredonia, Italy », Dimension sud. Mensile di Politica e Cultura, vol. 2, n° 5, p. 12–13.

- (en) « The Transformation of European and Anatolian Culture 4500-2500 BC and Its Legacy, Part III », Journal of Indo-European Studies, 1981, n° 9, p. 1–175.

- (en) « Old Europe in the Fifth Millennium B.C. The European Situation on the Arrival of Indo-Europeans », dans The Indo-Europeans in the Fourth and Third Millennia BC, sous la dir. d'Edgar C. Polomé, Ann Arbor, Karoma Publishers, 1982, p. 1-60.

- (en) « Women and Culture in Goddess-oriented Old Europe », dans The Politics of Women’s Spirituality, sous la dir. de Charlene Spretnak, New York, Doubleday, 1982, p. 22-31.

- (en) « Vulvas, Breasts, and Buttocks of the Goddess Creatress: Commentary on the Origins of Art », dans The Shape of the Past: Studies in Honor of Franklin D. Murphy, sous la dir. Giorgio Buccellati et Charles Speroni, Los Angeles, UCLA Institute of Archaeology, 1982.

- (en) « Primary and Secondary Homeland of the Indo-Europeans: Comments on Gamkrelidze-Ivanov Articles », Journal of Indo-European Studies, 1985, vol. 13, n° 1-2, p. 185-202.

- (en) « Kurgan Culture and the Horse », critique de l’article « The ‘Kurgan Culture’, Indo-European origins and the domestication of the horse: a reconsideration » par David W. Anthony (du même numéro, aux p. 291-313), Current Anthropology, 1986, vol. 27, n° 4, p. 305-307.

- (en) « Remarks on the ethnogenesis of the Indo-Europeans in Europe », dans Ethnogenese europäischer Völker, sous la dir. de W. Bernhard et A. Kandler-Palsson, Stuttgart – New York, Gustav Fische, 1986, p. 5-19.

- (en) « The Pre-Christian Religion of Lithuania », dans La Cristianizzazione della Lituania, Rome, 1987.

- (en) « A Review of Archaeology and Language by Colin Renfrew », Current Anthropology, , vol. 29, n° 3, p. 453-456.

- (en) « Accounting For a Great Change », critique d'Archaeology and Language par C. Renfrew, London Times Literary Supplement (juin 24-30), 1988, p. 714.

- (en) « The Social Structure of the Old Europe. Part II », Journal of Indo-European Studies, 1990, n° 18, p. 225-284.

- (en) « The Collision of Two Ideologies », dans When Worlds Collide: Indo-Europeans and Pre-Indo-Europeans, sous la dir. de T.L. Markey et A.C. Greppin, Ann Arbor (MI), Kasoma, 1990, p. 171–8.

- (en) « Remarks on D. G. Zanotti's « The Kurgan Model of Indo-European Expansion » », Orpheus: Journal of Indo-Europea, Palaeo-Balkan and Thracian Studies, vol. O, p. 18–23.

- (en) « The Chronologies of Eastern Europe: Neolithic through Early Bronze Age », dans Chronologies in Old World Archaeology, t. I, sous la dir. de R.W. Ehrich, Chicago / Londres, University of Chicago Press, 1992, p. 395-406.

- (en) « The Indo-Europeanization of Europe: the intrusion of steppe pastoralists from south Russia and the transformation of Old Europe », Word, 1993, vol. 44, n° 2, p. 205–222.

Recueil d’articles posthume

- (en) Miriam Robbins Dexter et Karlene Jones-Bley (dir.), The Kurgan culture and the Indo-Europeanization of Europe. Selected articles from 1952 to 1993 by M. Gimbutas, Washington DC, Institute for the Study of Man, coll. « Journal of Indo-European Studies Monograph » (n° 18), 1997.

Études en son honneur

- (en) Susan Nacev Skomal et Edgar C. Polomé (dirs.), Proto-Indo-European: The Archaeology of a Linguistic Problem. Studies in Honor of Marija Gimbutas, Washington, D.C., Institute for the Study of Man, 1987.

- (en) Joan Marler, From the Realm of the Ancestors: An Anthology in Honor of Marija Gimbutas, Manchester, CT, Knowledge, Ideas & Trends, Inc. 1997.

- (en) Miriam Robbins Dexter et Edgar C. Polomé (dirs.), Varia on the Indo-European Past: Papers in Memory of Gimbutas, Marija, Washington, DC, The Institute for the Study of Man, coll. « Journal of Indo-European Studies Monograph » (n° 19), 1997.

Notes et références

- Susan Ware et Stacy Lorraine Braukman, Notable American Women : A Biographical Dictionary Completing the Twentieth Century, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2004 (ISBN 0-674-01488-X).

- Joan Marler, « Marija Gimbutas : Tribute to a Lithuanian Legend », dans Women in Transition: Voices from Lithuania, sous la dir. de Suzanne LaFont, Albany (NY), State University of New York Press, 1998, p. 114.

- Ware et Braukman 2004, p. 234.

- « Liste des membres du comité de patronage de Nouvelle École à l'été 1979 », dans Anne-Marie Duranton-Crabol, Visages de la Nouvelle Droite : le GRECE et son histoire (thèse de doctorat en histoire remaniée), Paris, Presses de la fondation nationale des sciences politiques, (ISBN 2-7246-0561-6), p. 255.

- (en) « The Marija Gimbutas Collection », sur opusarchives.org

- (en) Timothy Insoll, Archaeology, Ritual, Religion, Routledge, (ISBN 0415253128), « 2. History of Research »

- Peter Steinfels (en) (1990) (en) « Idyllic Theory Of Goddesses Creates Storm », New York Times, (lire en ligne)

- Andrew Fleming, « The Myth of the Mother Goddess », in World Archaeology, 1969, t. 1, nº2, pp. 247-261.

- Peter Ucko, Anthropomorphic Figurines of Predynastic Egypt and Neolithic Crete, Institute of Archaeology UCL, 1968.

- Selon l'anthropologue Ashley Montagu, « Marija Gimbutas has given us a veritable Rosetta Stone of the greatest heuristic value for future work in the hermeneutics of archaeology and anthropology. » (en) Joan Marler, « A Vision for the World: The Life and Work of Marija Gimbutas », Comparative Civilizations Review, vol. 33, , p. 2, note 3 : Letter from Ashley Montagu to Joan Marler (1993) (lire en ligne)

Annexes

Articles connexes

- Indo-Européens

- Mouvement de la déesse (en)

- Archéologie du genre

- Margaret Conkey

- Culture lituanienne, Littérature lituanienne

Liens externes

- Ressource relative à la recherche :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- « Lire « Le langage de la déesse »

- (en) Charlene Spretnak, « Anatomy of a Backlash : Concerning the Work of Marija Gimbutas », Journal of Archaeomythology, t. 7, (lire en ligne [PDF])