Blicquy

Blicquy est une section de la ville belge de Leuze-en-Hainaut, située en Région wallonne dans la province de Hainaut.

| Blicquy | |||||

_10-05-2021_14-57-40.jpg.webp) Blicquy, église Saint-Lambert et monument aux morts | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | |||||

| Communauté | |||||

| Province | |||||

| Arrondissement | Tournai-Mouscron | ||||

| Commune | Leuze-en-Hainaut | ||||

| Code postal | 7903 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Blicquysien | ||||

| Population | 741 hab. | ||||

| Densité | 81 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 50° 35′ nord, 3° 41′ est | ||||

| Superficie | 911 ha = 9,11 km2 | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : Belgique

Géolocalisation sur la carte : Belgique

Géolocalisation sur la carte : Région wallonne

Géolocalisation sur la carte : Hainaut

| |||||

Patrimoine

Située sur la chaussée Brunehaut, Blicquy est riche d'un important patrimoine historique.

- Sites gallo-romains de Blicquy-Aubechies.

- Église Saint-Lambert, en briques, construite en 1776. Autel de Saint-Lambert (Renaissance), statue de saint Lambert en bois sculpté et polychrome (XVe siècle). Fonts baptismaux gothiques en pierre bleue[1].

- Plusieurs chapelles, dont la chapelle Notre-Dame des Champs

- Château de la Catoire

Sites gallo-romains de Blicquy-Aubechies

Les sites gallo-romains de Blicquy-Aubechies chevauchent deux communes actuelles : Leuze-en-Hainaut et Beloeil, toutes deux dans la province de Hainaut en Belgique. Ce site est occupé dès la Préhistoire. À la période romaine, une agglomération se développe sur un carrefour routier et un complexe cultuel monumental prend place à 2,5 kilomètres à l’ouest.

Topographie

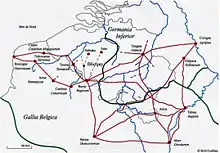

L’occupation gallo-romaine, à la jonction des villages de Blicquy et d’Aubechies, comprend deux pôles de développement : une agglomération routière sur le lieu-dit « Camp Romain » et un complexe cultuel au lieu-dit « Ville d'Anderlecht ». Ces deux implantations se situent dans la civitas des Nerviens, dont la capitale est Bavay (Bagacum) qui se trouve à 39,5 km au sud-ouest. Le cours de l’Escaut, passant par Tournai (Turnacum) plus à l’ouest, constitue la frontière de la civitas avec celle des Ménapiens. L’agglomération comporte des habitations, un quartier artisanal et une nécropole à incinération. Elle se développe près d'un carrefour routier. En effet, la chaussée Brunehaut, qui relie Bavay à Blicquy, se dédouble à cet endroit. Une route se dirige vers le nord-ouest, en direction de l'Escaut et des agglomérations côtières tandis qu'une autre se dirige vers le nord, en direction de Velzeke. Cette agglomération se déploie le long d’un affluent de la Dendre : le Secours de la Dendre. Le site connaît alors une certaine prospérité grâce à la facilité de l'approvisionnement en eau, à la qualité du sol limoneux et, de facto, à la fertilité de la région. Le complexe cultuel gallo-romain se trouve à 2,5 km à l'ouest du premier site et comprend un sanctuaire, un théâtre, un aqueduc, des thermes et un quartier artisanal. Nonobstant l’absence d’éléments naturels susceptibles d'expliquer cette implantation, excepté les sources de la Dendre, le site connaît une longue vie rituelle[2].

Fouilles

Les deux sites sont connus depuis plusieurs siècles. En effet, dès 1783, P. J. Heylen y repéra des monnaies romaines et, en 1848, D. Toilliez, y découvrit des tessons de poterie et des tuiles[3]. À partir des années 1950, les premières données archéologiques sont mises au jour par Léonce Demarez et Marcel Amand. La zone du lieu-dit « Camp Romain », bien que mal connue, révèle des traces d'habitation. Ce site a été fouillé durant les années 1950 et 1960 ; les vestiges mis au jour étaient des fours de potiers et de tuiliers, des puits, une cave, un bas-fourneau et une nécropole à incinération.

Les premières fouilles sur le complexe cultuel de la « Ville d'Anderlecht » en 1953 ont mené durant plusieurs décennies, à une fausse interprétation du site selon laquelle il s'agirait d’une villa gallo-romaine. Le temple gallo-romain de ce site ne sera dévoilé par photographie aérienne qu'en 1976 grâce à des conditions climatiques opportunes. Dès 1978, différentes campagnes amateurs de fouilles gérées par Léonce Demarez, sont entreprises, avec des moyens modestes par le Cercle de Tourisme et de Recherches Archéologiques de Blicquy-Aubechies. En 1993, un plan d'ensemble est enfin dressé et, la même année, la découverte du théâtre par Léonce Demarez, lors de sondages au sud-est du sanctuaire, donne au site une importance nouvelle. En 1994, la Région Wallonne accorde des subsides pour le dégagement et la fouille du théâtre. La fouille dure deux ans ; les archéologues recherchent une vue d'ensemble de ce théâtre et procèdent par un décapage extensif. Cette structure ne conserve aucune élévation et les vestiges archéologiques ont été fortement détériorés par l'érosion et l'agriculture intensive. Les fouilles de ce site révèlent aussi des traces d'habitat, des puits, un atelier de bronziers et un bâtiment avec une pièce sur hypocauste. Un quartier artisanal met en évidence le travail du bronze et de la céramique dans une zone proche du théâtre ; ce quartier est fouillé en 1968 et dans les années 1980.

Agglomération routière

L’agglomération gallo-romaine se développe principalement de part et d’autre de la chaussée romaine. L’état actuel des recherches laisse penser que cette occupation est tout à fait distincte du sanctuaire. Aujourd’hui encore, de nombreuses discussions tentent de déterminer s’il s’agit d’un vicus ou non. En effet, certains spécialistes penchent pour la dénomination de vicus[4], au vu de l’importance du site tant sur son étendue que sur l’importance de sa nécropole. Cependant, d’autres émettent des réserves quant à ce terme. Nous ne disposons à ce jour d’aucun document permettant d’affirmer ou d’infirmer telle ou telle hypothèse[5]. Autour de cette agglomération routière, se situent une dizaine d’édifices, dont la fonction résidentielle n’est que supposée. Ils s’étendent sur les villages de Blicquy, Aubechies, Chapelle-à-Oie, Ormeignies, Ellignies-Saint-Anne et Quevaucamps[6]. Cette disposition reflète la centuriation romaine mise en place par les Romains en province.

Centre artisanal

Le site de production se situe surtout à l’ouest de la chaussée. Sur ce dernier, cinq fours de potiers de forme circulaire sont trouvés ainsi qu’un four de tuiliers. Tout près de ce site, un sondage met en évidence une fosse d’extraction d’argile et, dans les environs de ce quartier, est trouvée en 1965 une statuette du dieu Mars d'une hauteur de 20 cm, aujourd'hui exposée aux Musées royaux d'Art et d'Histoire de Bruxelles[7]. Cette statuette est de moindre qualité en comparaison de celle retrouvée dans l'espace cultuel lors de la campagne de fouilles 1994-1996. Cette autre statuette, d'excellente facture et haute de 20,6 cm[8], est actuellement conservée au Centre d'Interprétation des Cultes et des Croyances Antiques (CICCA) à l'Archéosite et musée d'Aubechies.

Nécropole

Une nécropole à incinération remontant à la période gallo-romaine est située au sud-ouest de la chaussée. Cet ensemble funéraire, fouillé partiellement, comporte environ cinq cents tombes et constitue, dès lors, un des dix sites à fonction sépulcrale les plus importants en Belgique[9]. Parmi ces sépultures, seules quatre-cent-sept sont datables de l’époque romaine[10]. Ces dernières se présentent en types différents et en proportions variables. Ainsi, dans 88,9 % des cas, la tombe est une simple fosse creusée dans le sol. Elle peut être délimitée soit par un coffrage en bois (2,4 %), soit par un caveau en pierres de Basècles ou de Grandglise avec parfois une niche latérale (6,9 %). Enfin, 1,7 % des sépultures sont délimitées par un caveau en pierre ou en tegulae. La majeure partie du matériel archéologique est daté de la deuxième moitié du Ier siècle et du IIe siècle ap. J.-C. Les céramiques présentes dans ces tombes, permettent de dater avec plus de précision l’occupation du site. Ainsi sur les quatre-cent-sept tombes datables, différents types ont été observés : la poterie sigillée (14,75 %) la poterie dite « belge » (66 %), la céramique à enduit rouge-pompéien (18,4 %), la céramique savonneuse (23,5 %), la poterie vernissée (6,6 %) et la poterie dite « de Blicquy (32 %)[11].

Sanctuaire

Une occupation préaugustéenne a été identifiée au sud-ouest du fanum du sanctuaire. Un dépôt humain daté au 14C entre 200 av. J.-C. et 50 av. J.-C., consistant en ossements provenant peut-être d'individus différents (un crâne, un fragment d'omoplate, un humérus, un fémur et sans doute un radius), évoque les pratiques rituelles celtiques. Le dépôt matériel (une poterie fabriquée à la main, potins nerviens et quelques armes miniatures en métal) mis au jour dans la même zone, permet de préciser la datation de cette occupation protohistorique entre 50 av. J.-C. et 30 av. J.-C.[12].

Un peu à l'est du fanum du sanctuaire gallo-romain, ont été retrouvées les fondations en pierres sèches d'un bâtiment quadrangulaire de 6,6 m sur 5,45 m, détérioré par l'installation d'une fosse à offrandes plus tardive (favissa). Les caractéristiques techniques de cette structure prouvent son origine gallo-romaine. L'élévation, purement hypothétique quant à elle, aurait été en matériaux légers comme le bois ou le torchis. L'absence de bâtiment contemporain dans le secteur autorise l'identification de cette structure comme l'édifice principal. Sa situation dans un espace rituel celtique permet de préciser sa fonction cultuelle ; ce temple date de la période augustéenne et de la deuxième moitié du Ier siècle ap. J.-C.[13]. Ce bâtiment constitue donc la première phase de l'occupation gallo-romaine.

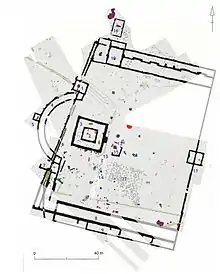

Les vestiges les plus importants correspondent à des réaménagements d'envergure de l'espace cultuel[14] et à une deuxième phase d'occupation gallo-romaine. En dépit de l'érosion, des cultures intensives et de la récupération de matériaux au cours des siècles, la restitution du plan à partir des fondations retrouvées s'est avérée possible. Une enceinte (péribole) trapézoïdale délimite la zone sacrée (téménos) de 85,5 ares. Elle est pourvue, aux côtés nord (81 m) et sud (99 m), de portiques ouverts sur l'intérieur.

Du côté ouest, l'enceinte prend la forme d'un hémicycle composé d'un « mur diamétral de 50 m »[15], avec une pièce de 4 m sur 5 m placée dans l'axe du fanum. Le rôle potentiellement rituel et religieux de cet hémicycle est inconnu à ce jour. Une pièce, au nord-ouest du fanum, sur le tracé du péribole juste à l'extrémité nord de l'hémicycle, comprend un bassin alimenté par un aqueduc souterrain dont le trajet vers le sud est repéré sur 800 m. Cet aménagement semble cheminer vers le village de Tourpes, connu notamment pour ses sources. Il est équipé à intervalles réguliers de chambres de visite dont le parement est en opus vittatum mixtum. Cet appareil de construction romain au noyau de béton, présente ici, une alternance d'assises de moellons de pierre et de briques. Ces petites pièces d'exécution soignée servent à garantir la qualité de l'eau, utilisée probablement dans le cadre des pratiques rituelles. L'aqueduc poursuit sa course vers le nord, pour déboucher dans un bâtiment sur hypocauste, sans doute, les thermes du sanctuaire[16]. Une autre conduite, formée de dalles en céramique aux rebords saillants, reliée à ce même bassin et détectée sur 35 m, s'écarte du sanctuaire par l'ouest.

Dans l'angle nord-ouest du péribole, les solides fondations d'un bâtiment équipées de contrebutées, laissent supposer qu'il s'agissait d'une tour ou d'un pavillon d'angle[16] . À côté, une pièce semble être destinée à la préparation et à la consommation de repas. Cette interprétation se trouve renforcée par la découverte, un peu plus au nord, d'un bâtiment de 7 m sur 11,5 m situé en dehors du téménos à 3 m du péribole. Y ont été décelées aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, trente-et-une structures archéologiques en lien avec la cuisson, notamment des fours. Une fosse centrale a aussi été repérée au cœur de cet espace. Il pourrait s'agir d'un cellier, dont l'utilisation s'arrête au IIe siècle ap. J.-C., comme en témoigne son recoupement par deux fours plus tardifs. Par conséquent, deux phases d'occupation sont admises. Au nord-ouest du bâtiment, dans deux fosses, ont été retrouvées des céramiques à l'usage majoritairement culinaire et des ossements de volailles. L'ensemble de ces découvertes suggère l'emploi de ce bâtiment comme une culina (cuisine), nécessaire à la préparation des repas rituels, et/ou comme un triclinium[17].

Sur le côté est du péribole, un bâtiment composé d'une pièce de part et d'autre de l'enceinte, permet l'accès au sanctuaire. Ce porche monumental est disposé dans le même axe que le fanum (temple) qui est orienté. De ce dernier ne subsistent que les fondations au plan caractéristique des temples gallo-romains. Une pièce centrale, la cella abrite la ou les divinités tutélaires encore inconnues. Cette pièce est entourée par une galerie[18] permettant le rite de circumambulation. Les dimensions respectables de la cella (en moyenne, 9 m sur 9,50 m) et de la galerie (en moyenne, 20 m de long sur chaque côté et entre 4 et 5 m de large), placent cet édifice au rang des plus grands fana présents sur le territoire belge[19]. L'entrée unique du temple se matérialise à l'est par l'empreinte d'un seuil[20]. Devant la façade orientale du fanum, sont dénombrées des fosses dont l'une est identifiée comme une favissa. À proximité, vers l'angle sud du bâtiment, passe un chemin conservé sur 24 m de long et 1,60 m de large et constitué en dalles calcaires. Il est bordé de deux fondations rectangulaires assimilables à des bases de monuments ou de petits autels. Un autre chemin, plus endommagé, a été repéré entre l'entrée du sanctuaire à l'est et le fanum. Une particularité du sanctuaire réside en un ensemble de traces archéologiques en négatif, identifiées comme les emplacements de troncs d'arbre installés artificiellement et qui n'étaient pas destinés à soutenir une structure. L'interprétation des dimensions et de la disposition de ces témoins anthropiques aboutit à un bois sacré (lucus)[21]. Parmi le matériel archéologique le plus significatif retrouvé sur le lieu même du sanctuaire, se comptent environ 500 pièces de monnaie romaines, des fibules allant de la période augustéenne jusqu'au IIIe siècle ap. J.-C., et une soixantaine de pièces de monnaie gauloises datées du Ier siècle ap. J.-C.. Se comptent également de nombreux objets en bronze représentant des divinités romaines telles que Jupiter, Mercure ou Mars.

Le mobilier, ainsi que l'architecture du sanctuaire, permettent de situer la deuxième phase d'occupation gallo-romaine du Ier siècle ap. J.-C. au IIIe siècle ap. J.-C.. Entre le IIe siècle ap. J.-C. et le IIIe siècle ap. J.-C., ce complexe connaît son apogée caractérisée par une prospérité et une extension périphérique. Ce pôle cultuel se développe indépendamment de l'agglomération routière à 2,5 km à l'est. Son implantation, sur un espace chargé d'une tradition religieuse protohistorique, reflète le phénomène de romanisation et s'inscrit dans un programme d'acculturation des autochtones. Il est difficile d'en déterminer le rôle avec exactitude, mais il semble se définir comme un « centre de rencontres ponctuelles religieuses, culturelles et communautaires »[22]. Ces rencontres, qui sont facilitées d'une part, par son implantation centrale dans la cité des Nerviens et par sa proximité avec celle des Ménapiens, et qui, d'autre part, sont stimulées par le théâtre, tendent à le qualifier comme un « sanctuaire de cité » [23]. Sa gestion purement publique, comme l'atteste la présence d'un édifice de spectacle, se déploie à l'échelle de la civitas.

Théâtre

Le théâtre gallo-romain de Blicquy se trouve au sud-est du sanctuaire, il est, pour l’instant, le seul édifice théâtral de cette époque connu en Belgique. Cette structure dont il ne subsiste aucune élévation, présente un diamètre d'environ 70 m et une forme de demi-cercle outrepassé. Les fouilles ont permis de mettre en évidence quelques fondations en moellons et environ 1184 trous de poteaux sur l'ensemble de la cavea et de l'orchestra (voir architecture du théâtre romain). On a estimé à titre d’hypothèse que ce théâtre pouvait accueillir entre cinq et six mille personnes. Son orientation est semblable à celle du sanctuaire : nord-ouest/sud-est. Certaines particularités de ce théâtre peuvent être observées : l'emploi du bois et de la pierre, la réduction du bâtiment de scène et sa forme de demi-cercle outrepassé.

La pierre est utilisée pour supporter la summa cavea (partie supérieure des gradins). Le mur curviligne extérieur qui soutient les gradins est renforcé par des contreforts à intervalles réguliers. Un second mur curviligne à l'intérieur de la structure correspond sans doute à une division horizontale des gradins. Ces deux murs curvilignes sont reliés par onze paires de murs rayonnants. L'utilisation du bois dans ce théâtre répond surtout à des besoins pratiques et économiques : le terrain est plat et aurait donc nécessité une masse imposante de remblais, or les carrières les plus proches se trouvent à dix kilomètres du site. Dans la cavea, des alignements de trous de poteaux ont été repérés et semblent correspondre à l’aménagement des gradins. Aucune limite ne peut être repérée entre la cavea et l’orchestra.

Un mur de refend ferme la cavea et un bâtiment de scène est intégré au centre de cette paroi. Cette scène rectangulaire mesure environ 9 m sur 14 m et est donc relativement petite par rapport à l’ensemble du théâtre.

L'aménagement de ce théâtre est daté du deuxième quart du IIe siècle ap. J.-C. grâce à l'analyse du matériel issu des fosses antérieures au théâtre. En effet, le théâtre a été construit à un endroit qui semblait, au départ, être destiné à une activité agricole ; dès lors, ces fossés sont interprétés comme des marques parcellaires. À la fin du IIe siècle et au début du IIIe siècle ap. J.-C., un quartier artisanal se développe à proximité du théâtre ; il est sûrement dû à l’essor du sanctuaire. Des fosses-dépotoirs liées à cet artisanat prennent place en bordure du théâtre et notamment devant une des entrées attestées. Certains spécialistes pensent donc que ce quartier artisanal marque l'abandon de cet édifice de spectacle.

La forme de cette structure, en demi-cercle outrepassé, et la réduction de la scène sont des caractéristiques des théâtres gallo-romains ; les spécialistes appellent ce genre de structure théâtre-mixte ou théâtre-amphithéâtre. L’utilisation du bois dans ces édifices n’est pas rare : comme le montrent les exemples des théâtres gallo-romains de Basel-August en Suisse, de Nida-Herdderneihm en Allemagne ou encore d’Alésia en France dans le département de la Côte-d'Or.

Cet édifice luxueux en milieu rural, relativement isolé, est étroitement lié au sanctuaire à proximité ; cette association est appelée « sanctuaire de cité »[23] . Le rôle politico-religieux probable de ce théâtre se marque lors des jeux scéniques offerts à l’occasion des fêtes religieuses ; ces dernières sont données en l'honneur de certains dieux ou de l'Empereur[24]. Il est également possible que d'autres événements publics y avaient lieu.

Galerie

Eglise.

Eglise. Vue panoramique.

Vue panoramique. Le cimetière.

Le cimetière. La campagne.

La campagne.

Personnalités liées

- Alexis du Roy de Blicquy (1798-1875), homme politique belge

Notes et références

- Bulletin des commissions royales d'art et d'archéologie, LXIXe année - 1930 (juillet-décembre), Académie Royale de Belgique, Bruxelles, 1930, p. 10-11.

- GILLET, E., PARIDAENS, N. et DEMAREZ, L., 2006, p. 182.

- DE LAET, S.-J., VAN DOORSELAER, A., SPITAELS, P., THOEN, H., 1972, p. 9.

- DE LAET, S.-J., VAN DOORSELAER, A., SPITAELS, P., THOEN, H., 1972, passim. Et plus récemment BRULET, R., dir., 2008, p. 237.

- GILLET, E. et al., 2009, p. 313.

- GILLET, E. et al., 2009, p. 79.

- GILLET, E. et al., 2009, p. 75.

- Gillet, et al., Le sanctuaire de Blicquy "Ville d'Anderlecht". Vol. 1 : Campagnes 1994-1996, Namur, Institut du Patrimoine Wallon, (ISBN 978-2-930466-75-0), p. 106 et p. 108, fig. 31.

- DE LAET, S.-J., VAN DOORSELAER, A., SPITAELS, P., THOEN, H., 1972, p. 18.

- Les renseignements fournis par la fouille de L. Demarez sur les 100 autres tombes ne sont pas fiables et ne peuvent donc faire l’objet d’une étude. Cfr. DE LAET, S.-J., VAN DOORSELAER, A., SPITAELS, P., THOEN, H., 1972, p. 22.

- DE LAET, S.-J., VAN DOORSELAER, A., SPITAELS, P., THOEN, H., 1972, p. 39-66.

- GILLET, E., PARIDAENS, N. et DEMAREZ, L., 2006, p. 188-189.

- GILLET, E., PARIDAENS, N. et DEMAREZ, L., 2006, p. 189-191.

- GILLET, E., PARIDAENS, N. et DEMAREZ, L., 2006, p. 195-196.

- GILLET, E., DEMAREZ, L. et HENTON, A., 1997, p. 307.

- GILLET, E., PARIDAENS, N. et DEMAREZ, L., 2006, p. 200.

- GILLET, E., PARIDAENS, N. et DEMAREZ, L., 2006, p. 205-206.

- Cette galerie est peut-être soutenue par des colonnes mais les auteurs n’en mentionnent pas la découverte de fragments.

- Voir ceux de Matagne-la-Petite, Liberchies, Grobbendonk et Kontich.

- GILLET, E., PARIDAENS, N. et DEMAREZ, L., 2006, p. 196.

- À ce propos, voir BRUNAUX, J.-L., Les religions gauloises, rituels celtiques de la Gaule indépendante, Paris, 1996.

- GILLET, E., DEMAREZ, L. et HENTON, A., 1997, p. 310.

- BRULET, R., dir., 2008, p. 168.

- GILLET, E. et al., 2009, p. 312.

Voir aussi

Bibliographie

- Brulet, R., dir., Les Romains en Wallonie, Paris, 2008.

- De Laet, S.-J., Van Doorselaer, A., Spitaels, P., Thoen, H., La nécropole gallo-romaine de Blicquy (Hainaut, Belgique), Bruges, 1972.

- Gillet, E. et al., Le sanctuaire de Blicquy « ville d'Anderlecht ». 1, Campagnes 1994-1996, les vestiges néolithiques et protohistoriques, le théâtre gallo-romain, le secteur artisanal sud-est, Namur, 2009 (Étude et document, archéologie, 12).

- Gillet, E., Demarez, L. et Henton, A., Leuze-en-Hainaut, Blicquy. Le sanctuaire et le théâtre gallo-romain de la « Ville d’Anderlecht », dans Corbiau, M.-H., dir., Le patrimoine archéologique de Wallonie, Namur, 1997, p. 307-310.

- Gillet, E., Demarez, L., Deroissart, D., Henton, A., Un théâtre gallo-romain à Blicquy dans Archéologia, no 338, 1997, p. 36-42.

- Gillet, E., Paridaens, N. et Demarez, L., Le sanctuaire de Blicquy-« Ville d’Anderlecht » (Prov. Hainaut, Belgique). Itinéraire d’une topographie religieuse dans la cité des Nerviens, dans Dondin-Payre, M. et Raepsaet-Charlier, M.-T., dir., Sanctuaires, pratiques cultuelles et territoires civiques dans l’Occident romain, Bruxelles, 2006.

- Turpin, G., dir., La Préhistoire et la période romaine aux sources de la Dendre, s.l.n.d.[entre 1984 et 1989].