Muséum de Toulouse

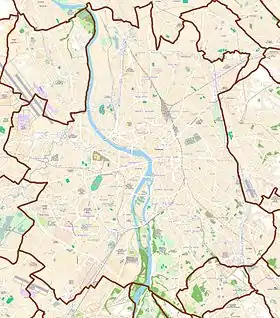

Le muséum de Toulouse est un musée d'histoire naturelle et d'ethnologie situé dans le Jardin des Plantes de Toulouse, quartier de Busca-Montplaisir. Le Muséum d'histoire naturelle de Toulouse (abréviation officielle : MHNT) abrite une collection de plus de deux millions et demi de pièces sur une superficie d'environ 6 000 m2, sans compter les annexes extérieures[2]. Il est le deuxième plus grand de France après le Muséum national d'histoire naturelle (MNHN) de Paris.

| Nom local |

Muséum de Toulouse |

|---|---|

| Type | |

| Ouverture |

, |

| Surface |

6 000 m2 |

| Visiteurs par an |

321 401 (2019)131 868 (2020)[1] |

| Site web |

| Collections |

Histoire naturelle, zoologie, ethnologie |

|---|

| Pays | |

|---|---|

| Commune | |

| Adresse |

35, allée Jules-Guesde 31000 Toulouse |

| Coordonnées |

43° 35′ 39″ N, 1° 26′ 58″ E |

|

|

|

Historique

Occupation du site avant la construction du muséum

Durant les travaux de rénovation du début du XXIe siècle, des fouilles d'archéologie préventives sont réalisées[3]. Elles mettent en évidence une présence gauloise sur le site marquée par des fossés parcellaires, une fosse et une sablière, suivie par une occupation lors du Haut-Empire romain, mise en évidence par une fondation maçonnée d'un bâtiment ainsi que de la présence de mobilier antique dispersé[3].

La découverte principale lors de ces fouilles est celle d'une occupation lors du bas Moyen Âge : une série de constructions, en murs de terre crue, élévations et panneaux de torchis parfois enduits et peints, ainsi que des matériaux incendiés (gonds, serrures, clés) et de nombreuses fosses (puisards, puits, dépotoirs)[3].

Histoire du muséum

En 1796, le naturaliste Philippe-Isidore Picot de Lapeyrouse, obtient du département de la Haute-Garonne les anciens locaux du monastère des Carmes Déchaussés, y installant le jardin botanique et les collections de sciences naturelles de l'Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres. Le lieu est réservé alors à l'usage exclusif des naturalistes qui y professent des cours de botanique.

Le Muséum est créé en 1865 par décision du conseil municipal avec pour mission l’accueil du public, la diffusion des sciences naturelles. Édouard Filhol sera son créateur et donc son premier directeur.

En 1887, à l’occasion de l’Exposition internationale de Toulouse, le jardin botanique est dissocié du Jardin des Plantes et va se transformer jusqu'à la topographie qu'on lui connait maintenant. Il regroupe plusieurs centaines d'espèces de plantes dont de nombreux arbres. Ce jardin, géré par l'université Toulouse 3 - Paul Sabatier, fait partie intégrante du muséum.

Le muséum de Toulouse est le premier musée au monde à ouvrir une galerie de préhistoire : la « galerie des cavernes », grâce à la collaboration d'Émile Cartailhac, Jean-Baptiste Noulet et Eugène Trutat[4].

En 1950, avec 19 salles accessibles au public, le Muséum est devenu un véritable pôle scientifique. Il s'est enrichi entre les deux guerres de nombreux dons : les collections d’ornithologie du Dr Victor Besaucèle (1847-1924), les collections d’ethnologie et de coquillages de Gaston de Roquemaurel (1804-1878) et la collection Dupuy en malacologie.

En 1971, sous l’impulsion de Claudine Sudre, le Muséum se dote d’un service pédagogique et d'une bibliothèque enfantine.

À cause de la découverte de faiblesses dans le bâtiment du muséum, les locaux sont fermés au public en 1997. En 1999, une nouvelle conception de l’établissement est proposée. Le site a été en chantier pendant plusieurs années et se réorganise en plusieurs lieux autour de Toulouse.

Le Muséum aujourd'hui

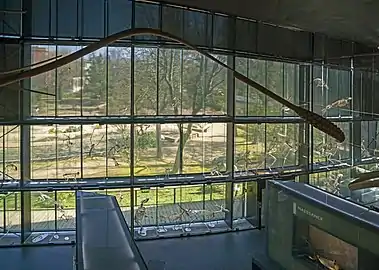

Après dix années de fermeture, le muséum rouvre ses portes en pour les groupes d'enfants constitués (scolaires et centres de loisirs de Toulouse) et le samedi pour tous[5]. C’est ainsi que la superficie du bâtiment est doublée (6 000 m2) en empiétant sur des terrains voisins. La surface dédiée aux expositions est de 3 000 m2 sur trois étages. Le jardin botanique de l’université Paul-Sabatier, d’une superficie de 5 500 m2, fait également partie de la réorganisation des lieux.

Le nouveau muséum est épaulé par une scénographie contemporaine, conçue et réalisée par l’architecte et scénographe Xavier Leroux-Cauche. Le projet qui a été élaboré par l’architecte Jean-Paul Viguier unifie d’un seul geste les trois composantes du programme d’exposition : partie historique, partie moderne et jardin botanique. La ville de Toulouse souhaite faire du muséum un outil d’éducation, de réflexion et de débat sur l’histoire naturelle, l’homme et l’environnement. Son comité scientifique, animé par le professeur Georges Larrouy, fait appel à d'éminents spécialistes français et européens des domaines abordés.

Il s’agit d'une réinvention totale du muséum, aussi bien de son projet intellectuel que de son architecture physique. Centré sur le visiteur, le muséum fait le lien entre les savoirs scientifiques et son appropriation citoyenne. Il propose un itinéraire de prise de conscience des grandes questions de notre temps. Cette ambition oriente l’ensemble de ses expositions, de ses activités, et de ses animations. Le site web du muséum s’inscrit également dans ce sens : il est une vitrine du muséum mais aussi un « autre » lieu du muséum dans lequel les visites sur place peuvent être prolongées et enrichies, les débats et les échanges peuvent être poursuivis.

Le muséum est membre du réseau national des collections naturalistes (RECOLNAT).

Organisation du muséum

Désormais, le muséum d'histoire naturelle devient le Muséum de Toulouse. Cette nouvelle appellation désigne l'ensemble des offres d'expositions et d'animations déployées sur trois sites géographiques[6]:

- le site historique, intitulé le Muséum d'Histoire Naturelle, situé au cœur du Jardin des Plantes de Toulouse constitué :

- des bâtiments rénovés du muséum[7].

- Le Grand Carré (en accès libre) avec la Ketzal Boutik, le restaurant Le Moaï

- Les espaces d'expositions : Terre Active, Classer pour connaître, Ordre du vivant, Ruptures et continuum, Grandes Fonctions, Tableau d'interpellation.

- Le Mur des squelettes En ligne ici

- Dans le cadre de la rénovation du Muséum de Toulouse en 2008, a été créée une immense vitrine courbe de 120 mètres de longueur pour former « une sorte d’immense vague » Cette vitrine–façade a été conçue par l’architecte Jean-Paul Viguier. À l’intérieur y ont été intégrés des squelettes en posture dynamique : l’ensemble a été numérisé puis mis en scène.

- Ces squelettes nettoyés, démontés puis remontés pour leur donner l’attitude dynamique attendue ont été ensuite mis en place dans une paroi de verre. Ils sont désormais visibles de l’intérieur lors de la visite mais aussi de l’extérieur à la tombée la nuit. Nous pouvons voir des prédateurs et des charognards en pleine « chasse ». Des bornes interactives permettent d’identifier les espèces et de comparer les anatomies.

- Champs Libres : espace de débats et de rencontres

- Service Bibliothèque et documentation Muséum de Toulouse

- La bibliothèque Émile Cartailhac. Elle propose 3000 ouvrages de vulgarisation en libre accès, 8000 livres d'étude. 160 abonnements en cours à des revues de vulgarisation et de recherche. La bibliothèque participe au Plan de Conservation Partagée des périodiques mené par le Centre Régional des Lettres.

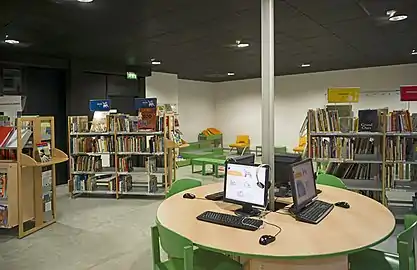

- La Médiathèque Jeunesse Pourquoi pas ? (pour les 3-14 ans). Elle propose sur place 2000 ouvrages (documentaires, fictions et BD), 12 titres de périodiques, 4 postes multimédia.Des activités en périodes scolaires et petites vacances.

- Le Service Bibliothèque et documentation du Muséum est en ligne ici*

- La photothèque conserve notamment des collections photographiques anciennes dont le fonds Eugène Trutat composé de 14 000 plaques de verre, tirages et négatifs papiers[8].

Le Grand Carré, L'éléphant et le Quetzalcoatlus.

Le "Mur des squelettes".

La bibliothèque Émile Cartailhac.

La Médiathèque Jeunesse Pourquoi pas ?

Le jardin botanique Henri Gaussen - La spirale ethnobotanique.

Parc de la Maourine.

- le site de la Maourine à Borderouge, intitulé les Jardins du Muséum, avec :

- l'ombrière (en accès libre) avec le restaurant la Noria

- l'esplanade aux lotus

- les potagers du Monde : exposition vivante illustrant la diversité des plantes alimentaires du monde, organisée en carrés thématisés (potagers d’Asie, carré des Amériques, carré d’Afrique et Méditerranée, carré d’Europe, carré tropical, carré des saveurs, des sucreries, de Bacchus, rizière).

- le sentier oublié : un sentier d’interprétation et l’observatoire des oiseaux.

- la roselière et l'étang de la Maourine

- la passe à poisson du Ramier : un espace d’exposition et un poste d’observation sur les eaux de la Garonne.

Collections

Dans cette section, on présente le contenu de chacune des différentes collections du Muséum de Toulouse.

Expositions permanentes

L'exposition permanente comprend cinq thèmes liés

- Séquence 1 - Sentir la puissance de la Terre.

- Nature du système solaire et sa formation. Nature de la Terre - la tectonique des plaques, activité sismique et volcanique et l'érosion, la pétrologie et la minéralogie.

- Séquence 2 - Faire disparaître les notions de hiérarchie

- La nature de la vie - La biodiversité, classification et organisation.

- Le parcours de cette séquence met en avant le lien entre l'homme et les animaux à travers « L'arbre de la vie phylogénétique » et les différentes installations qui permettent de classer et d'organiser la diversité des espèces. Au début du parcours, sur la droite est proposée une introduction au vivant qui pose les bases de ce que le visiteur a besoin pour bien comprendre les prochaines animations de la séquence : Trier – Ranger – Classer – Reconnaître – Nommer[9].

- Séquence 3 - Se familiariser avec la grande échelle du temps.

- Histoire de la Terre de 3,8 milliards d'années. Introduit le temps, la paléontologie et l'évolution de la vie

- Séquence 4 - Admettre l'évidence

- Les principales fonctions des êtres vivants - alimentation, la respiration, la locomotion, la reproduction, la protection et de la communication.

- Séquence 5 - Inventer l'avenir.

- L'impact de l'activité humaine sur les écosystèmes pression démographique et les ressources naturelles

Botanique

Mauritia flexuosa – Fruit.

Capsicum annuum – Fruit.

Gleditsia triacanthos - bois.

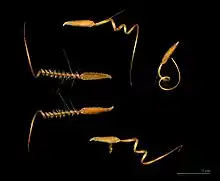

Erodium cicutarium – Graines.

Ethnologie

Les collections d'ethnographie extra- européenne conservées au Muséum de Toulouse comptent 5 000 pièces provenant de quatre zones géographiques principales : Océanie, Afrique, Amérique et Asie.

À l’instar d’autres collections françaises et européennes, la constitution du fonds ancien est fortement liée aux nombreuses missions d'explorations et d’expansion qui se sont multipliées au cours du XIXe siècle, ainsi qu’au passé colonial de la France, tandis que l’enrichissement des collections contemporaines fait l’objet de missions d’études et de collectes de terrain depuis quelques années.

- L'Océanie représente environ 40 % du fonds avec une majorité d'objets provenant de l'aire mélanésienne (Nouvelle-Guinée, Nouvelle-Calédonie, Vanuatu, Îles Salomon, Nouvelle-Irlande, Nouvelle-Bretagne…). Les collections polynésiennes sont également assez importantes (Îles Fiji, Îles Samoa, Îles Tonga, Îles de la Société, Îles Marquises et Île de Pâques). Gaston de Roquemaurel, second de Dumont d'Urville et grand navigateur lui-même est l'un des donateurs les plus importants du Muséum et de la Ville de Toulouse (dès 1841). La collection océanienne du Muséum de Toulouse compte parmi les plus importantes de France.

Collier en poil de roussette. Nouvelle-Calédonie.

Sac à bétel. Nouvelle Guinée.

- L'Afrique représente pour sa part environ 30 % du fond avec des objets provenant principalement des anciennes colonies d'Afrique de l'Ouest (Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire…) et de Madagascar. Ces objets proviennent de missions ethnographiques, de collections personnelles d'administrateurs coloniaux ou de militaires. Les notabilités locales vont en premier lieu alimenter en objets africains les collections ethnographiques du muséum, tel le Général Galliéni qui fit don de sa collection personnelle au Muséum tout à la fin du XIXe siècle. L'une des pièces majeures de la collection africaine est un masque baga « nimba » de Guinée collecté par Henri Labouret dans les années 1930.

Peson à poudre or, Culture Akan.

Peson à poudre or, Culture Akan.

Peson à poudre or, Culture Akan.

Chapeau de berger Soudan français.

Bracelets de cheville. Culture Dan.

Porte sculptée. Madagascar.

- Le fonds américain est en pleine expansion avec les missions de collectes en cours depuis 2010 au Brésil Central auprès des populations amérindiennes (Karajà, culture xinguano…) et représente désormais un peu plus de 20 % des collections. Ce fonds comprend également parmi le fonds ancien un ensemble représentatif de céramiques précolombiennes, un petit ensemble d’Amérique du Nord, ainsi qu’une partie des objets collectés lors de la mission de Cessac.

Panier à couvercle "Warabahu", culture Karajà. _Mask_MHNT.ETH.AC.1732.jpg.webp)

Masque Apyãwa (Tapirape).

- Les collections asiatiques sont les moins nombreuses, mais comptent un ensemble d’objets remarquables provenant du Laos et du Cambodge dont certains collectés par Gaston de Roquemaurel.

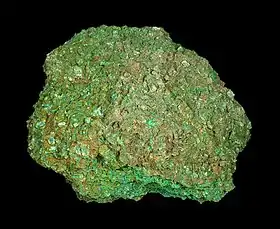

Minéralogie

Célestine - Turkménistan.

Fluorite - France.

Népouite - Nouvelle-Calédonie. .jpg.webp)

Scheelite - Chine.

Sphalérite - Roumanie.

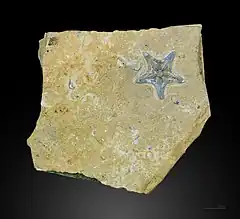

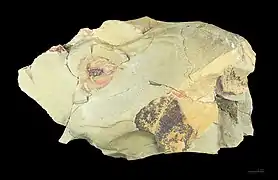

Paléontologie

Les spécimens de la collection de paléontologie se comptent en dizaines de milliers. On peut y trouver des fossiles allant de l'archéen à l'actuel. Leur taille varie de quelques millimètres à quelques mètres pour le Mégacéros par exemple. La collection comporte également un certain nombre de moulages dont certains peuvent mesurer jusqu'à dix mètres de long. Il existe plusieurs holotypes et paratypes.

Invertébrés

Une des plus anciennes formes de vie connues.

Pseudoasaphus Ordovicien.

Ogygopsis canadense.

Furca mauritanica. .jpg.webp)

Marocaster coronatus.

Crioceratites emerici.

Ampullaria Ponderosa.

Vertébrés

Rhinocéros laineux squelette complet.

Rhinocéros laineux crâne.

Whiteia woodwardi.

Préhistoire

Sépulture de Téviec - Mésolithique (6740-5680 avant le présent).

Hache polie en diorite période néolithique – Reims France – Collection d’Alexis Damour.

Hache polie période néolithique – Plagne Haute-Garonne.

Parure en perles de bronze - Holocène.

Zoologie

Entomologie

Sur plusieurs centaines de milliers de spécimens, seuls 1200 sont exposés de façon permanente.

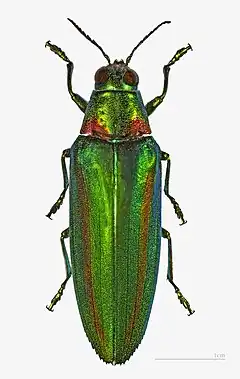

Coléoptères

.jpg.webp)

Cerapterus pilipennis - Zambie.

Chrysochroa rajah thailandica - Chiang Mai, Thaïlande.

Hiperantha testacea

Bupestre de Colombie.

Metaxymorpha gloriosa Bupestre du Nord-Queensland, Australie.

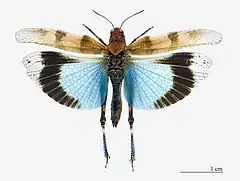

Orthoptères

Oedipoda caerulescens - Etang de la Maourine Toulouse.

Titanacris Albipes - Guyane.

Titanacris picticrus - Guyane.

Titanacris Albipes - À la Duchêne.

Aeolacris caternaulti - Guyane.

Prionolopha serrata.

Ommatoptera pictifolia.

Ornithologie

- La collection d’ornithologie du MHNT s’élève à plus de 30 000 spécimens dont 20 000 œufs et près de 10 000 oiseaux, naturalisés (8 500) ou « mis en peau » (1 500); seuls 480 spécimens font partie de l'exposition permanente.

- Parmi les collections d’oiseaux naturalisés la collection Besaucèle avec ses 5 000 spécimens constitue une des collections historiques les plus importantes en Europe.

Harfang des neiges, la plus ancienne pièce naturalisée (1807).

- La collection d’œufs de Jacques Perrin de Brichambaut (1920-2007) acquise en 2010 par le muséum provient de collectes personnelles, complétées par celles d’ornithologues reconnus comme Guichard, Henri Heim de Balsac et de René de Naurois. Elle comprend toutes les espèces paléarctiques (Europe, Afrique du Nord et Asie), soit environ 1 000 espèces et près de 15 000 œufs, à ce titre elle fait partie des collections d’œufs paléarctiques les plus complètes et les mieux documentées d’Europe.

Œufs de Prinia molleri.

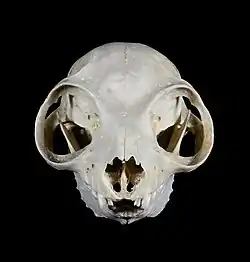

Ostéologie

Type

Le Muséum de Toulouse est dépositaire de nombreux holotypes, en paléontologie, botanique et zoologie.

Photographie

Fonds photographique Eugène Trutat

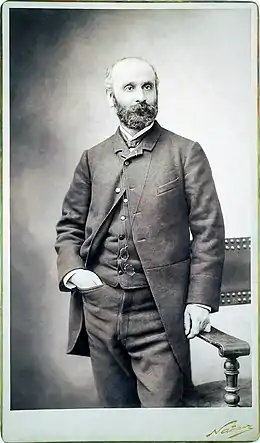

Le fonds Trutat se compose de plus de 20 000 dont plus de 14 000 sont conservées à la photothèque du Muséum. Eugène Trutat (né Charles Louis Eugène Trutat le à Vernon, Eure, France et mort le à Foix, Ariège, France) est un photographe, pyrénéiste, géologue et naturaliste français. Il fut directeur du Muséum d’histoire naturelle de Toulouse.

Eugène Trutat par Nadar.

Eugène Trutat par Nadar. Portraits anthropologiques.

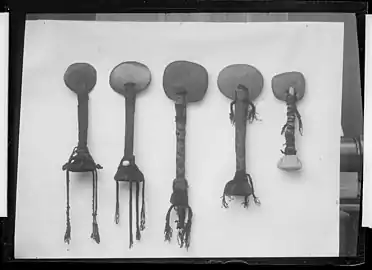

Portraits anthropologiques. Nouvelle-Calédonie, casse-tête disques.

Nouvelle-Calédonie, casse-tête disques. Stéréoscopie : Le Capitole, Toulouse.

Stéréoscopie : Le Capitole, Toulouse..jpg.webp) La Cathédrale d'Albi.

La Cathédrale d'Albi.

Entretien et rénovation des collections

- Le muséum emploie de nombreuses équipes techniques pour l'entretien des pièces, notamment un grand laboratoire de préparation, pour la taxidermie, qui sert également pour le dégagement et l’entretien des pièces de paléontologie et de minéralogie.

- Un éléphant d'Asie du Muséum d'histoire naturelle a été rénové pour la réouverture du muséum. Cet éléphant, nommé Punch, a été donné le par le cirque Pinder. Il était une attraction phare de l'établissement. Il fut naturalisé par Philippe Lacomme qui inventa une procédure de naturalisation qui fait encore de nos jours référence. Elle consiste à réaliser un bâti, garni de liège, qui dessine le contour de l’éléphant. Le tout est démontable en douze pièces. Ensuite la peau de l’animal est placée sur ce bâti une fois remonté dans l’exposition, à l’endroit où le public pourra le découvrir. L'éléphant est actuellement exposé de nouveau dans le hall du muséum[11].

Fréquentation

| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 329 213 | 210 432 | 201 864 | 195 327 | 208 185 | 243 432 | 294 567 | 273 932 | 267 583 | 289 862 |

Divers

Liste des directeurs et conservateurs du muséum

- Philippe-Isidore Picot de Lapeyrouse (1744-1818) qui est à l'origine des premières collections (herbiers, minéraux et fossiles) du muséum.

- 1865-1872 : Édouard Filhol (1814-1883), premier directeur du Muséum et maire de Toulouse de 1867 à 1870 ;

- 1872-1890 : Jean-Baptiste Noulet (1802-1890), directeur du Muséum, préhistorien.

- 1873-1876 : Émile Cartailhac, conservateur-adjoint ; membre de la commission de direction à partir de 1901[12].

- 1890-1900[12] : Eugène Trutat (1840-1910), premier conservateur (1865-1890), directeur du Muséum, naturaliste et photographe.

- 1901-1907 : régime de la Commission technique.

- 1908-1921 : Émile Cartailhac,conservateur[12].

- 1922-1956 : Henri Bégouën, conservateur.

- 1944-1962 : Gaston Astre (1896-1975), naturaliste géologue, paléontologue et malacologue, directeur[13].

- 1962-2000 : Claudine Sudre (1934-2009), conservatrice en chef et directrice.

- 2000-2010 : Jean-François Lapeyre (1946-2010), directeur.

- - : Francis Duranthon (1961-), conservateur en chef et directeur.

Présence du latin au muséum

La visite du muséum se prête également à une exploration du vocabulaire scientifique au moyen du latin [14]. En effet, à côté de son nom usuel, chaque espèce est désignée par deux mots latins, ou latinisés. Ils sont écrits en italique : le premier mot désignant le genre porte une majuscule, le second, spécifique à l’espèce donne des précisions. Pour illustrer ce que signifie le terme « nommer », le Muséum propose ainsi une représentation de l'Asphodèle ramifié entourée des noms vernaculaires ainsi que de son nom scientifique en latin : Asphodelus ramosus. De la même façon, le pigeon ramier (Columba palumbus) est confronté au pigeon des villes (Columba livia) À proximité se trouve un jeu comportant trois rouleaux qui permet d'associer une image, une définition et une étymologie: par exemple le nom quadrumane est expliqué par son étymologie latine : quatuor, quatre et manus, main. Un peu plus loin, l'exemple du lion permet de présenter l'espèce en douze propositions, du plus général au plus particulier : chaque caractère se fonde sur un mot savant, immédiatement expliqué. Par exemple, le terme « carnivore » est précisé par « je me nourris de viande » en raison du radical carn-, issu du latin caro, carnis et du radical vorare, dévorer. De même, « je suis un félidé » est suivi de « mes griffes sont rétractiles comme chez tous les chats » en accord avec le latin feles, is, le chat.

Notes et références

- Fréquentation sur la plate-forme de données ouvertes du ministère de la Culture et de la Communication

- Le Muséum de Toulouse sur le site officiel de l'Office de tourisme de Toulouse

- « Toulouse (Haute-Garonne), Muséum d'Histoire Naturelle : rapport de fouilles », sur dolia.inrap.fr (consulté le )

- Le Muséum de Toulouse et l'invention de la préhistoire, 2010 (ISBN 978-2-906702-18-9).

- Blog du Muséum de Toulouse Blog du Muséum de Toulouse

- « Muséum de Toulouse », Muséum de Toulouse (consulté le )

- Guide découverte Muséum d'histoire naturelle de Toulouse Jardin botanique Henri-Gaussen, 2009 (ISBN 978-2-906702-09-7)

- Muséum de Toulouse, « Muséum Collection Eugène Trutat », sur https://www.youtube.com, (consulté le )

- calameo.com

- Muséum de Toulouse ETH AC MD 88

- Billet de blog L’histoire particulière de Punch, l’éléphant d’Asie

- « Muséum d'histoire naturelle - Présentation », sur tolosana.univ-toulouse.fr (consulté le ).

- Jean-Jacques Amigo, « Astre (Gaston) », dans Nouveau Dictionnaire de biographies roussillonnaises, vol. 3 Sciences de la Vie et de la Terre, Perpignan, Publications de l'olivier, , 915 p. (ISBN 9782908866506)

Voir aussi

Articles connexes

- Émile Cartailhac, créateur de la galerie consacrée à la préhistoire

- Jacques Perrin de Brichambaut, collection d'oologie

- Gaston de Roquemaurel, qui est à l'origine de la collection d'ethnographie

- Musée scientifique

- Photothèque du Museum de Toulouse

Liens externes

- Site officiel

- L'Écho des réserves, espace des collections du muséum de Toulouse

- Ressource relative au tourisme :

.jpg.webp)