Coquille (mollusque)

Une coquille est le squelette externe d'un mollusque. La majorité des mollusques à coquille se trouve dans la classe des gastéropodes comme les escargots, et dans celle des bivalves comme les huîtres. Trois autres classes de mollusques sécrètent systématiquement une coquille : les scaphopodes (dentales), les polyplacophores (ou chitons) et les monoplacophoress. C'est aussi le cas pour la quasi-totalité des céphalopodes, même si elle est parfois réduite et recouverte par le manteau (« os » des seiches ou « plume » des calmars).

Elle n'est absente chez l'adulte que dans un assez petit nombre de cas : certaines limaces, la plupart des opisthobranches, certaines pieuvres[1], ainsi que deux groupes de mollusques atypiques, les solénogastres et les caudofovéates, autrefois regroupés pour cette raison dans la classe des aplacophores.

Une subdivision de la malacologie, l'étude des mollusques, la conchyliologie, est consacrée à l'étude des mollusques à coquille.

Dénomination

Le terme de coquille est issu du latin classique conchylium via le neutre pluriel du latin vulgaire *conchilia[2]. Ce terme est issu du grec ancien κογχύλιον et désignait des enveloppes calcaires dures, que ce soit des coquilles d'œufs ou de mollusques. En français, ce terme s'utilisait même à la fin du XIXe siècle pour la carapace des écrevisses. Aujourd'hui, si ce terme possède des sens plus restreints, les homonymes sont toujours nombreux : voir coquille ![]() . Le nom vernaculaire de certaines espèces utilise directement ce terme comme coquille Saint-Jacques ou coquille papillon ; certaines utilisent des termes directement dérivés comme les coques.

. Le nom vernaculaire de certaines espèces utilise directement ce terme comme coquille Saint-Jacques ou coquille papillon ; certaines utilisent des termes directement dérivés comme les coques.

Isolée de l'animal qui l'a sécrétée, la coquille est communément nommée coquillage.

Constitution

Les mollusques munis de coquille sortent de leur œuf avec leur coquille. Elle croît en même temps que l'animal par ajout de matière à la coquille existante. Leurs formes sont très diverses. On distingue traditionnellement trois types de coquilles : les univalves (en une partie), les bivalves (en deux parties) et les multivalves (en plusieurs parties). Chez certaines espèces univalves, le manteau recouvre complètement la coquille ; c'est le cas chez certains céphalopodes.

La structure

La coquille des mollusques est constituée de carbonate de calcium et de matière organique sécrétés par le manteau de l'organisme. On parle de biominéral ou biocarbonate[3]. La coquille est formée de trois couches différentes. Les deux premières couches assurent la croissance en longueur et en surface de la coquille, la troisième, interne, se dépose à partir de toute la surface du manteau et assure la croissance en épaisseur.

- La couche externe, ou périostracum, est constituée principalement de polysaccharides et de protéines comme la conchyoline. Elle est sécrétée par le bord du manteau. Le périostracum est responsable des ornementations que l'on peut observer sur certaines coquilles.

- L'ostracum est constitué de prismes hexagonaux d'aragonite empilés en colonne perpendiculairement à la surface de la coquille et enchâssés dans des alvéoles formées par la conchyoline. On parle de disposition anticline. L'ostracum est également sécrété par le bord du manteau.

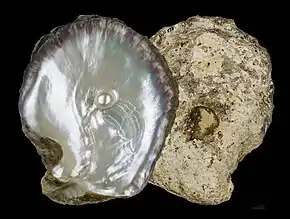

- La couche la plus interne, couche lamelleuse, ou couche de la nacre, peut être elle-même décomposée en deux couches. Petit à petit, les fibres formées par les colonnes d'argonite et de conchyoline passent en disposition péricline, parallèle à la surface interne de la coquille, d'où l'aspect de lamelle. La couche la plus interne est nommée hypostracum. Elle se dépose à partir de toute la surface du manteau et assure une croissance en épaisseur uniforme. C'est la structure des cristaux d'aragonite et de la conchyoline qui est responsable de l'aspect irisé.

La croissance

La coquille de certaines espèces ne croît pas uniformément tout au long de l'année. Des périodes de croissance alternent avec des périodes de stagnation qui sont principalement liées au climat. En effet, la disponibilité en nourriture, particulièrement en calcium, et la température influent directement sur la rapidité de synthèse des coquilles. Il s'ensuit que l'étude des stries de croissance des squelettes peut donner des informations chronologiques (sclérochronologie qui estime l'âge, la période et la durée d'évènements marquants de la vie d'un individu influant notamment sur sa santé) et paléoclimatiques (scléroclimatologie)[4].

La sclérochronologie a permis ainsi de déterminer que certaines espèces ont une très grande longévité, comme la praire d'Islande (qui peut vivre plus de 400 ans) ou la patelle (dont certaines espèces vivent plus d'un siècle)[4].

Les univalves

Même si elles se ressemblent, les coquilles univalves peuvent être très différentes. Trois ordres différents de mollusque peuvent produire ce genre de coquille, comme certains céphalopodes et les gastéropodes, par exemple. Elles sont, comme leur nom l'indique, composées d'une seule structure. Leur forme peut beaucoup varier, être plus ou moins large, ou porter des excroissances diverses. On peut cependant distinguer trois cas différents. Les formes ancestrales des mollusques ont une coquille droite. Avec l'augmentation de taille, la coquille s'enroule et prend une forme spiralée, ce qui rend le mollusque plus compact et mobile. Le mode d'enroulement est d'abord planispiralé (enroulement central symétrique), puis trochospiralé (enroulement sur le côté), ce qui permet de gagner encore en compacité : la torsion de la masse viscérale altérant la symétrie bilatérale, l'enroulement déporté modifie le centre de gravité et rééquilibre les masses, favorisant ainsi la locomotion, notamment lors de la sortie des eaux. Certaines formes plus récentes se caractérisent par une coquille interne réduite. Cette évolution est doute liée à un développement favorisant la mobilité et la célérité plutôt que la protection[5].

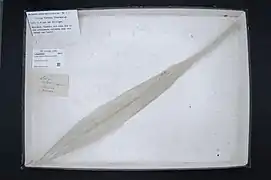

Chez certains céphalopodes comme les seiches de l'ordre des Sepiida, la coquille est réduite à une lame interne. Les patelles et les fissurelles sont en forme de cône, sans spirales. Enfin pour un très grand nombre d'espèces, et plus particulièrement chez les gastéropodes, les coquilles ont un enroulement dextre : la spire quand on la regarde du côté de la pointe, va dans le sens des aiguilles d'une montre. L'enroulement peut être décrit par une spirale logarithmique chez les céphalopodes à coquille ou plusieurs gastéropodes (en raison de la largeur du tour qui croît en même temps que l'animal grossit)[N 1], une spirale hélicoïdale chez d'autres gastéropodes ou un simple bouclier comme chez les patelles, autour de son axe long appelé columelle, et qui forme la colonne centrale. Le haut de cette colonne s'appelle le sommet[6]. Ces animaux peuvent, en cas de danger, se réfugier dans cette coquille protectrice qui contient habituellement et d'une façon permanente les viscères de l'animal. Quelques espèces parmi les gastéropodes peuvent se réfugier complètement dans leur coquille et produire une cloison pour la fermer hermétiquement, comme les Littorina, des bigorneaux. Cette cloison est appelée opercule. L'enroulement senestre est rarissime (environ 1 cas sur 20000 chez l’escargot petit-gris). La génétique de l’orientation n'est en effet pas gouvernée par les lois de Mendel mais par l'effet matrocline (relatif à un individu ayant surtout hérité génétiquement de sa mère) mis en évidence dès 1923 par le généticien Alfred Sturtevant[7] et dû à un seul gène[8]. Pour un escargot d’une espèce habituellement dextre, l'enroulement senestre peut s'avérer un inconvénient (reproduction physiquement difficile, voire impossible avec la forme dextre)[9] ou un avantage (défense contre certains prédateurs, notamment des espèces de crabes spécialement équipés pour attaquer les escargots dextres)[8].

Chez certaines espèces comme les nautiles (jamais chez les gastéropodes) la coquille est cloisonnée. Ce qui veut dire que l'animal ne peut occuper qu'une partie de sa coquille. Chez les coléoïdes, la coquille semble avoir évolué vers une structure interne aussi composée de chitine. Cet organe rigide, lové dans le manteau, dispose d'une forme différente pour chaque espèce de coléoïde. La forme de cette structure permet de déterminer l'espèce d'un spécimen. Ainsi celle des teuthides est plutôt allongée et semi-transparente, elle a l'aspect d'une règle de section circulaire en plastique, elle passe au milieu du corps côté dorsal, entre les nageoires caudales, très différentes des os de seiche des Sepiida par exemple. Cet organe est appelé plume ou gladius.

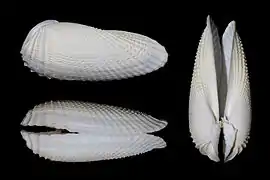

Coquille de spirule (céphalopode)

Coquille de spirule (céphalopode) Coquilles de nautiles (céphalopode)

Coquilles de nautiles (céphalopode)

Pilina unguis, un monoplacophore

Pilina unguis, un monoplacophore

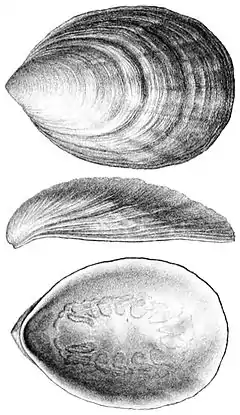

Les bivalves

Les bivalves (classe des Bivalvia) sont des mollusques dont la coquille est constituée de deux parties distinctes et attachées, plus ou moins symétriques, pouvant s'ouvrir ou se refermer. L'exemple classique est celui des moules.

Pharus legumen (Adapedonta)

Pharus legumen (Adapedonta) Trachycardium isocardia (Cardiida)

Trachycardium isocardia (Cardiida)_2013_000.JPG.webp) Codakia orbicularis (Lucinida)

Codakia orbicularis (Lucinida) Cyrtopleura costata (Myida)

Cyrtopleura costata (Myida) Hysteroconcha dione (Venerida)

Hysteroconcha dione (Venerida) Neotrigonia margaritacea (Trigoniida)

Neotrigonia margaritacea (Trigoniida) Anodonta anatina (Unionida)

Anodonta anatina (Unionida) Acila cobboldiae (Nuculoida)

Acila cobboldiae (Nuculoida) Solemya elarraichensis (Solemyoida)

Solemya elarraichensis (Solemyoida).jpg.webp) Arca zebra (Arcida)

Arca zebra (Arcida)

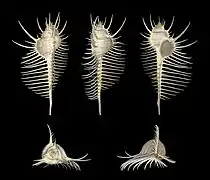

Les multivalves

Il existe très peu d'espèces multivaves, essentiellement les chitons ou « polyplacophores » qui possèdent des pièces de coquille articulées sur leur dos. Bon nombre d'espèces autrefois considérées comme multivalves se sont avérées être des crustacés comme les anatifes et les balanes.

Tonicella lineata, un chiton (polyplacophore)

Tonicella lineata, un chiton (polyplacophore)

Coquilles et l'homme

Coquille et sciences

La présence ou l'absence d'une coquille et son architecture ont une importance notable dans la classification des mollusques, ainsi qu'en témoigne la fréquence des dénominations faisant appel à ce critère dans la taxinomie du groupe. En outre, la connaissance des coquilles fossiles a un réel intérêt pour la datation de certains sites archéologiques. Les coquilles de mollusques sont très durables contrairement aux corps mous de ces animaux. Ils fossilisent facilement. De grandes quantités de coquille, parfois sous forme de sédiments, se trouvent comprimées dans les dépôts calcaires.

La forme des coquilles a depuis longtemps intrigué les scientifiques, parmi lesquels le chanoine MM Moseley, Naumann de Freyberg[10] qui a reconnu que les coquilles des ammonites s'enroulaient selon une spirale logarithmique plus ou moins régulière. Jean-Henri Fabre a aussi été fasciné et s'est interrogé sur la perfection architecturale de la coquille des escargots. Dès le début du XXe siècle, le grand biologiste et mathématicien écossais D'Arcy Wentworth Thompson fut le premier à proposer une formulation mathématique de la forme et de la croissance des coquilles hélico-spirales[11].

Le nombre de valves à longtemps servi comme critère de classification animale. On distinguait notamment les mollusques à la coquille formée en un seul bloc ou univalva, et les mollusques dont la coquille est constituée de deux parties, les bivalva. Seule la classe des bivalves est toujours utilisée en taxonomie. Au sein des gastéropodes, la forme de la coquille et ses couleurs sont toujours utilisées pour définir les taxons.

Coquille en tant que parure ou monnaie d'échange

Tout au long de l'histoire de l'humanité, des coquillages de nombreux types et de différentes espèces ont été utilisés comme parures, dont les Monetaria. Ils sont souvent utilisés ensemble, et percés afin qu'ils puissent être enfilés comme une perle, ou coupés en morceaux de différentes formes. Les coquilles ont été créées ou intégrées dans des pendentifs, des perles, des boutons, des broches, des bagues et des peignes, entre autres… Les coquillages peuvent non seulement être percés et enfilés mais également être travaillés, de façon à leur donner une autre forme que leur forme initiale. C'est le cas particulièrement en Océanie où de nombreuses parures et monnaies sont taillées dans la masse du bénitier géant, aussi dense que le marbre.

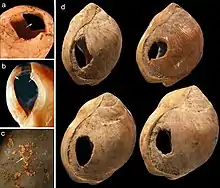

Le plus ancien coquillage découvert percé par l'homme à cette fin, est un coquillage de gastéropode marin de l'espèce Nassarius kraussianus (en), à Blombos en Afrique du Sud. Certains scientifiques estiment que la présence de parure marque le fait que les hominidés qui nous ont précédés étaient conscients de leur apparence et donc d'eux-mêmes, il y a plus de 35 000 ans[12]. Certaines populations du néolithique ont délibérément utilisé des fossiles de coquillage, comme deux Arca senilis, posant des sérieux problèmes de datation. Des parures de coquillages ont été découvertes également dans des sites moins anciens mais au centre des continents, comme en Moravie, en Alsace, en Hongrie, en Asie centrale, démontrant que ces objets servaient lors d'échanges et qu'ils étaient par conséquent considérés comme précieux[13].

L'utilisation des objets organiques a précédé de plusieurs milliers d'années l'apparition de parures fabriquées à partir de minéraux. La culture Moche au Pérou a adoré les animaux et la mer, et a souvent représenté les coquilles dans leur art[14]. Certains peuples amérindiens, ont utilisé des coquilles pour la fabrication d'objets religieux tel que les wampum et les hair pipes[15].

Les populations actuelles dites primitives, comme en Nouvelle-Guinée, se servent encore de ces colliers à la fois comme monnaie d'échange et comme parures. Les populations des civilisations plus industrielles les éliminent pratiquement, à partir de l'introduction du verre, ce qui correspond en occident au Ier millénaire. Des exceptions subsistent comme les maisons décorées de coquillages de la culture swahilie, plus particulièrement à Lamu.

En Occident, les coquilles restent cependant utiles comme matière première, comme le pourpre du murex durant des siècles.

Le peuple amérindien des Pend d'Oreilles doit son nom aux coquillages suspendus à leurs oreilles.

Le spondylus a été utilisé pour la parure depuis la période néolithique. Le biface néolithique trouvé à West Tofts, Norfolk, est taillé autour d'un Spondylus spinosus fossile qui a été placé au centre d'une face[16]. La sépulture néolithique de Cys-la-Commune renfermait aussi des spondyles formant probablement un collier[17].

L'une des sépultures néolithiques de Five Knolls (Dunstable Downs, Angleterre) contenait de nombreux oursins fossiles disposés autour des corps d'une femme et d'un petit enfant. Les oursins fossiles pouvaient aussi être percés pour utilisation en parure.

La Grotte des Pigeons (Maroc) possédait des coquillages perforés paléolitiques, la Grotte de Blombos (Afrique du Sud), des perles en coquillages marins. Les yeux des statues du site néolithique de 'Ain Ghazal sont faits de cauris.

Certains coquillages ont pu servir de cache-sexe, comme le 'Melo amphora' en Papouasie[18].

Coquilles et pollutions

La plupart des coquillages d'eau douce et d'eau de mer sont des filtreurs qui se débarrassent d'une partie des toxiques non dégradables dans leurs excrétas (mucus) et dans leur coquille (plomb notamment, car cet élément chimique est physicochimiquement très proche du calcium). En outre leur coquille est essentiellement faite d'un biominéral (ou biocarbonate) ; calcite et/ou l'aragonite, qui a grandi en enregistrant le rythme jour/nuit et le rythme naturel des marées, des saisons, d'éventuelles tempêtes ou autres phénomènes perturbant (pollutions métalliques par exemple) ; faisant de ces espèces des bioindicateurs et témoins du passé particulièrement précieux pour l'étude du climat et de la pollution marine et aquatique d'eau douce ou saumâtre, même pour un passé lointain[19] ; La coquille des mollusques est pour les scientifiques une archive environnementale pour la zone d'interface eau/sédiment et/ou pour la zone intertidale (pour les espèces vivant dans cette zone) [20], une « mémoire de l'environnement »[21] - [22]. Les isotopes à longue durée de vie piégés dans les coquilles fossiles donnent des indications sur la température, le climat et la paléoécologie du passé lointain.

Dans le cas de la calcite, le CaCO3 est organisé de manière rhomboédrique alors que dans l'aragonite le réseau moléculaire est orthorhombique. Ceci influe sur le type de contaminants que la coquille pourra intégrer au fur et à mesure de sa croissance. Le calcium peut y être en partie remplacé par d'autres éléments tels que le magnésium (Mg), le strontium (Sr) le baryum (Ba), le manganèse (Mn), le cadmium, le plomb, etc. Lors de sa biosynthèse par le mollusque, aux échelles atomiques, l'aragonite accepte des atomes plus gros que ne le fait la calcite car la distance entre le Calcium et les atomes d'oxygène y est plus grande que dans la calcite, laissant ainsi un espace plus important. Ainsi dans l'aragonite, le Ca est plus volontiers remplacé par du Sr ou du Ba alors que dans la calcite des atomes plus petits comme le Mg et de Mn s'insèreront. Ceci explique que les coraux aragonitiques absorbent dans leur squelette cinq fois plus de Sr que la majorité des bivalves calcitiques, et qu'on trouvera jusqu'à cinq fois plus de Mg dans les biominéraux calcitiques que dans leurs homologues aragonitiques. Le plomb est un cas particulier, qui chez la plupart des organismes peut facilement prendre la place du calcium. Toutes les combinaisons calcite/aragonite sont trouvées dans la nature : Ainsi la Coquille Saint-Jacques a une coquille calcitique, alors que celle de l'amande de mer (Glycymeris glycymeris) est aragonitique et que celle la moule est mixte (aragonitique à l'intérieur et calcitique à l'extérieur). Les coquilles lamellées comme celles de l'huître, ou certaine coquilles naturellement plus poreuses (en raison d'un agencement des cristaux minéraux propre à certaines espèces) peuvent en outre adsorber plus polluants que les coquilles lisses. Une petite quantité d'acides aminés et de matière organique (ex : polysaccharide sulfaté[23] - [24] - [25]) est piégée dans la coquille au fur et à mesure de la fabrication par le mollusque.

Concernant les polluants, quatre types de contaminants s'accumulent dans les coquillage : les résidus chimiques indésirables, d'éventuels radionucléides, les pollutions microbiologiques (dont liées aux éventuels dysfonctionnements ou insuffisances des stations d'épuration et aux épandages de lisiers et de fumiers agricoles) et, de plus en plus depuis une vingtaine d'années, les substances toxiques produites par certaines espèces de cyanophycées et micro-algues, qui peuvent provoquer des désordres gastro-intestinaux ou neurologiques, voire des intoxications graves, lorsque les coquillages sont consommés[26]. Ce dernier phénomène a été clairement caractérisé pour la première fois dans les années 1970, les pollutions augmentant de manière importante dans les années 1990, avant de se stabiliser dans les années 2000. Les causes supposées en sont une eutrophisation générale de l'environnement et les eaux de ballast des navires qui ont propagé les algues toxiques sur tout le globe. La pollution locale est un facteur aggravant : l'afflux d'azote, de phosphore, de CO2 et de certains éléments chimiques venu des villes, des exploitations agricoles et des bassins-versants favorise les efflorescences d'algues.

Les coquilles contenant des polluants non dégradables finissent par s'éroder et former des sables coquilliers de plus en plus fins. Les métaux qu'elles contiennent ne sont donc pas définitivement inertés.

En outre, certains oiseaux (c'est un phénomène bien connu chez les poules et aussi observé chez les oies au printemps) ou d'autres animaux mangent spontanément des coquilles de mollusques, sans doute pour en récupérer le calcium qui est plus bioassimilable que celui d'un grit purement minéral afin de produire les coquilles de leurs œufs ou le squelette de leurs fœtus ; Certaines de ces coquilles peuvent notamment être contaminées par le plomb (par exemple les moules et huîtres se détoxiquent de leur plomb en le stockant dans leur coquille, et en zone polluée de grandes quantités de plomb sont aussi trouvés dans les coquilles de gastéropodes terrestres).

Coquillages et puits de carbone

Les sables coquillers et certaines roches en grande partie constituées de coquilles ont dans les paléoenvironnements joué un rôle important en termes de puits de carbone dans le cycle du carbone.

Ce rôle pourrait aujourd'hui être affecté par l'acidification anthropique de l'environnement (pluies acides, acidification des mers, acidification et eutrophisation des eaux douces) qui peut empêcher les larves de certaines espèces de produire leur coquille, ce qui conduit à leur mort.

Les coquilles dans l’art

Photo F. d'Errico (en).

Les origines de l'espèce Homo sapiens sont certainement africaines et remontent à 200 000 ans[27]. La théorie de la « révolution symbolique » (apparition du langage, de l'art et des comportements modernes il y a 40 000 ans) qui s'est imposée au terme d'un siècle d'exploration des origines de l'art préhistorique s'est effondrée, notamment avec la découverte dans les années 2000, de parures réalisées sur coquilles marines de Nassarius gibbosulus (en) et datant du Paléolithique moyen entre −100 000 et −50 000 ans[28]. « Ces coquillages présentent des perforations et des traces d'usure indiquant qu'ils ont été choisis à dessein sur les plages […] afin d'être portés durablement, probablement en colliers ou cousus sur les vêtements »[29]. Ces découvertes étayent ainsi le modèle d'une évolution graduelle en Afrique depuis 200 000 ans, et ne contredisent pas une autre théorie, « à savoir le scénario qui prévoit une origine multiple des cultures symboliques parmi plusieurs populations humaines »[28]. Homo erectus avait déjà gravé il y a 430 000 à 500 000 ans la surface de coquillages découverts sur le site paléontologique de Trinil .

Les coquilles de nautile (Nautilus pompilius) viennent de l’Océan indien et du Pacifique, qui s’ouvrirent aux Européens tout à la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle, avec notamment l’installation de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales. Elles rejoignirent aussitôt les cabinets de curiosités, montées ou non, mais souvent dénaturées : la couche externe (periostracum) de la coquille était souvent enlevée afin de révéler la nacre. Lorsqu’elles étaient confiées à des orfèvres, elles pouvaient subir d’autres mutilations. L'évolution de ces cabinets vers des cabinets d’histoire naturelle a conduit à la conservation par les collectionneurs des coquilles dans leur état naturel.

Les mollusques du genre turbo, parfois appelés « turbans »[30], sont plus petits que le nautile, on en rapportait d’Australie et des Indes orientales. L’opercule calcifié du turbo (en) s’est vendu comme presse-papiers ou cale-porte. D’autres coquilles ont parfois été utilisées, comme les Cypraea (ou porcelaines) voire les valves d'huître ; et d’autres encore, pour leur capacité à être sculptés ou, tout simplement, pour leur nacre. C’est le cas des turbans et des Tectus niloticus (autrefois appelés troques nacriers) venus de l’océan indien ou du Pacifique. Il existe des Syrinx aruanus gravés. Les conques ont été utilisées comme instruments de musique (comme la Charonia lampas vieille de 18 000 ans trouvée, en 1931, dans la grotte de Marsoulas), ou certaines pour la décoration (en particulier Lobatus gigas). Le cauri a servi de monnaie dans diverses parties du monde ainsi que pour orner des objets du quotidien (une bouteille Yoruba au musée du Quai Branly, comme les objets suivants); des bijoux (colliers Yoruba); un glé Wobé et des masques Mandingues, Dogons ou Kubas ; des coiffes Mordve (Russie)...

Le tridacne géant (ou « bénitier ») est souvent utilisé comme bénitier, comme les deux tridacnes offerts à François I par la République de Venise et montés en bénitiers sur des socles de Jean-Baptiste Pigalle dans l’Église Saint-Sulpice de Paris. Le Louvre (Antiquités orientales) possède des fragments de tridacne gravés.

Des coquilles fossilisées ont été sculptées, polies, possédées et échangées dans une grande partie de l'Asie du Sud-Est. Les chefs mélanésiens appréciaient beaucoup ces objets de prestige. En Angleterre, les ammonites étaient appelées « serpentstones » (pierres serpent), on leur peignait ou sculptait parfois une tête de serpent.

Usages

La nacre a souvent été utilisée pour faire des boutons, ou en joaillerie, et dans certains cas pour créer des œuvres d’art, comme un retable présentant des scènes de la Passion, réalisé sans doute à Augsbourg vers 1520. La nacre pouvait être incisée ou gravée, ou colorée. Elle a été également utilisée en incrustation (intarsia) en marqueterie pour orner meubles et objets, notamment au XIXe siècle.

La laque burgautée (incrustée de nacre) a été utilisée pour couvrir de petites pièces de bois ou de porcelaine, en Chine et au Japon, puis en Europe.

Les coquillages sont utilisés depuis l’Antiquité romaine, mais surtout depuis le XVe siècle, pour fabriquer des camées.

Les nautiles et les turbo pouvaient être pourvus de montures en argent, or, vermeil, qui en faisaient des objets d’art précieux. Les montures avaient souvent des thèmes marins (monstres aquatiques, sirènes, tritons…)

Histoire

La mode des nautiles montés s’est répandue très rapidement, dès le début du XVIe siècle, en Allemagne (Augsbourg, Nuremberg), en Angleterre (Partridge), en France…

XVIe siècle

Le retable en nacre déjà mentionné fut probablement fabriqué à Augsbourg vers 1520 (Bode-Museum Berlin : Skulpturensammlung Inv. 1522).

La nef de Burghley, dont la coque est formée par un nautile, fut fabriquée à Paris en 1527-1528 (Victoria and Albert Museum).

Wenzel Jamnitzer (1507-85) s'installa à Nuremberg en 1534, où il fabriqua des vases et des coffrets à bijoux dans le style alors nouveau de la Renaissance italienne, incorporant dans le métal précieux des gemmes, coquillages, coraux, coquilles d’œufs, etc. Sa statuette de Daphné (1550) est surmontée d’une magnifique branche de corail rouge (Musée d’Ecouen). Nautile-coupe en forme de poule. Wenzel Jamnitzer vers 1550-1575). Autriche, Kunsthistorisches Museum, Vienne.

Il eut pour successeurs plusieurs de ses fils et son petit-fils Christoph, et son élève Nikolaus Schmidt (vers 1550/55-1609), également installé à Nuremberg 08-85). Le Trust de la Collection Royale possède de lui un nautile monté daté d’environ 1600. Il est connu pour différentes montures zoomorphes avec nautile.

Le Victoria and Albert Museum montre un nautile monté en coupe datée de 1557-1558 (dont le nautile d’origine est aujourd’hui remplacé par un nautile en argent). Son attribution est incertaine : le musée perçoit une influence anversoise, peut-être celle d’un orfèvre étranger installé à Londres, ou celle d’un anglais comme Affabel Partridge (actif vers 1558, mort en 1576) inspiré par une gravure.

On trouve dans le même musée un turbo monté en coupe couverte fabriquée à Nuremberg au XVIe siècle (863:1, 2-1882). Le musée d’Ecouen en présente un autre (1580-91), également monté en coupe, fabriqué à Nuremberg par Friedrich Hillebrandt (1555-1608), l’un des plus grands orfèvres de son époque. Ce dernier naquit à Ansbach (Bavière) et devint maître orfèvre à Nuremberg en 1580. Ses œuvres, conçues pour les chambres du trésor, combinent des curiosités naturelles à des montures sculptées ingénieuses.

Toujours au même endroit se trouve une coupe due à Jacob Frick, vers 1590-1600. Il s’agit d’un turban gravé sur une monture en argent.

Des années 1590 datent une aiguière composée d’un nautile orné de perles, rubis et turquoises, sur monture en argent doré. (Galleria Palatina, Palais Florence) ; Une paire d’hippocampes dont la queue est formée par un nautile, due à l’Allemand Elias Geyer (mort en 1634) conservée au musée hongrois des arts décoratifs, à Budapest ; Le hollandais Jan Jacobsz van Royesteyn (vers 1549-1604) était actif dans la même période, ainsi que l’Allemand Jorg Ruel.

Le Prinsenhof de Delft présente un nautile monté en coupe, fabriqué à Delft et daté de 1592, attribué à Nicolaes de Grebber fl. 1574-1613.

Les premières grottes artificielles et les premiers nymphées décorés de coquillages et de rocailles datent, pour la France, du milieu du XVIe siècle.

XVIIe siècle

Une autre pièce hollandaise, un nautile avec une monture en argent doré, fut assemblée à Utrecht par Nicolaas van der Kemp en 1613 (Victoria and Albert Museum).

Le Louvre présente une pièce d’Ulricht Ment, un nautile monté en coupe (Augsbourg, vers 1620-1625).

On possède encore de belles pièces de Cornelis van Bellekin (vers 1625-avant 1711) : des nautiles gravés comme celui du Musée du Louvre en bois tourné et bronze doré représentant Bacchus ou Diane au bain ; ou celui du legs Waddesdon Manor au British Museum, que porte un triton[31]. Le nautile a été gravé par Bellekin et la monture est du début du XIXe siècle. Un nautile appuyé sur une branche de corail rouge, attribué à Johann Heinrich Köhler (orfèvre) et Cornelis van Bellekin (graveur sur nacre) est à la Grünes Gewölbe (Dresde).

Au Victoria and Albert Museum se trouvent un vase formé avec un nautile, daté de 1652, probablement fabriqué à Amsterdam, et la « Frewen Cup », un nautile monté et gravé par John Plummer, en Angleterre ou aux Pays-Bas, vers 1650.

Elias Adam (vers 1669-1745), orfèvre à Augsbourg, laisse un turbo gravé et monté en coupe, fabriqué vers 1710/1720. Il fut offert à l’officier de marine hollandais Piet Hein pour avoir arraché un riche butin à la marine espagnole transportant les trésors du Nouveau Monde. Cet objet a été retrouvé récemment par la Galerie J. Kugel (Paris). Un autre nautile (à monture en vermeil, de 1711-15) fit partie de la collection d’Yves St-Laurent.

Lorenz Biller (fl. vers 1664-85), fit pour un nautile une riche monture en argent doré rehaussée de pierres précieuses. L’œuvre est conservée au château de Windsor. L’artiste faisait partie d’une grande famille d’orfèvres qui fournissaient les cours d’Augsbourg, Dresde, Munich et Berlin.

Un certain Paul Solanier (1635–1724) était également maître orfèvre à Augsbourg à la fin du siècle.

On peut admirer au musée de l'Argenterie du palais Pitti (Florence) une aiguière fabriquée en France comportant un nautile gravé en Chine posé sur trois dauphins.

La grotte de Téthys construite pour Louis XIV au château de Versailles en 1666 (détruite en 1684) était ornée d'une multitude de coquillages. Même chose pour le Bosquet des Rocailles, inauguré en 1685 : "La cascade [est] composée de gradins en rocailles et en coquillages..."[32] Les coquillages venaient de la mer Rouge et de l’océan Indien.

XVIIIe siècle

Même si les lignes contournées rappelant les volutes des coquillages avec leurs enroulements furent des motifs privilégiés de la période rocaille au tournant du XVIIIe siècle, la production d’œuvres utilisant de vraies coquilles marqua le pas – avec quelques réussites notables toutefois.

Bernd Quippe, orfèvre (avant 1662 - † 1722) et Balthasar Permoser (1651-1732) fabriquèrent à Berlin vers 1707 un nautile monté en coupe (Staatliche Kunstsammlungen Dresden).

Johann Melchior Dinglinger (26 décembre 1664-6 mars 1731) fut l’un des plus grands orfèvres d’Europe ; il travailla en particulier pour Frédéric-Auguste de Saxe, dit « le Fort ». Ses œuvres sont conservées à la Grünes Gewölbe à Dresde. On retrouve des nautiles montés avec Jean Martin, comme celui du Victoria and Albert Museum (M.281-1921), sans doute fabriqué à Varsovie pour le roi de Pologne Stanislas II. Sa monture comporte des intailles et un camée dans différentes pierres dures.

En revanche, la mode du tabac apporta celle des tabatières, certaines en nacre, notamment à Paris entre 1730 et 1750, dont le Louvre possède une collection : Jean II Gaillard, tabatière 1744-1745 en or, nacre, burgau, coquilles et cornaline (Louvre, réf. OA 2127) ; Michel de Lassus (1720-1772) : tabatière 1748-1749 en or, nacre, burgau et ivoire (Louvre, réf. OA2119) ; Jean Ducroyllay (vers 1708 - après 1776): tabatière 1750 - 1752, en or, nacre, burgau (Louvre, réf. OA 7986). Une autre se trouve au musée de l’Ermitage (Étienne Trenel, 1735-après 1768, tabatière 1749-1750, Paris : nacre, or, os, corail, smalt).

La nacre fut utilisée à la même époque pour beaucoup d’autres objets (manches, petits meubles, etc.)

C’est aussi du XVIIIe siècle que datent les grottes de coquillages (en) tapissées de coquilles et coquillages, que se font construire les artistocrates, comme Pierre Cheremetiev pour le pavillon de la grotte du château de Kouskovo ou Frédéric le grand (1712-86), pour la grotte de Neptune (en) dans le parc du palais de Sanssouci. Frédéric II recourut par ailleurs aux services de Johann Matthias Jansen, connu notamment pour avoir composé des scènes avec personnages en utilisant de petits coquillages.

La chaumière aux coquillages du château de Rambouillet, décorée de marbre, coquillages et nacre, fut édifiée vers 1770-1780.

Edme-François Gersaint a publié plusieurs catalogues de coquilles. Le catalogue de 1736[33] comporte en outre une liste de cabinets de coquillages, en France et en Hollande; un catalogue d'insectes, reptiles et autres animaux ; une liste des noms arbitraires utilisés par les curieux, et des termes "dont on se sert ordinairement". Le "Catalogue d'une collection de coquilles... dont la vente... doit commencer le lundi 21 avril 1749" est celui de la collection de Quentin de Lorangère[34]. La seule illustration montre des hommes dans un cabinet de peintures et estampes. Le catalogue de 1749 [34] est illustré d'une scène dans un cabinet de curiosités d'après Augustin de Saint-Aubin.

XIXe siècle

On fabrique encore quelques coquilles montées au XIXe siècle, par exemple en Inde. Le Victoria and Albert Museum présente une poire à poudre fabriquée à Lahore dans la première partie du siècle ; elle comporte un nautile et des pièces de nacre gravées.

Le même musée abrite une innovation technique : un nautile monté en coupe, œuvre réalisée à Clerkenwell en 1858 par Giovanni Franchi et Fils par électroformage, d’après un original probablement utrechtois dû à un membre de la famille van Vianen. Les pièces électroformées de ce musée ont été achetées pour être mises à la disposition des étudiants.

Une exposition au musée Balaguier a attiré l’attention sur les « Artistes du bagne[35] ». Les œuvres comprennent notamment des coquilles polies, puis sculptées ou gravées du dernier quart du XIXe siècle ; on peut retenir un portrait de Napoléon Bonaparte gravé sur valve d’huître.

Le Mucem présente des pièces de la même époque : deux coquillages gravés de scènes maritimes, un nautile sculpté et gravé orné de médaillons représentant des paysages de Nouvelle-Calédonie. On y voit aussi des pièces de nacre gravées de scènes religieuses, un panache d'éventail (bois et nacre).

Les pièces (meubles, plateaux, etc.) en bois noir (ébène, bois noirci) et décor burgauté (comprenant des incrustations de nacre) sont des classiques du style Second Empire.

Art nouveau

L’Art nouveau, retrouvant des tendances (en) anciennes, se développa à la charnière du XXe siècle au même moment que la sécession viennoise. Gustav Gurschner a laissé une lampe de bureau (vers 1890) comprenant un nautile. Moritz Hacker (de) (1882-1973), également autrichien, a lui aussi laissé notamment des lampes ; l’une d’elles, de 1905, est constituée d’un elfe qui tient en l’air un nautile servant d’abat-jour.

Art populaire, XIXe et XXe siècles

Le développement du tourisme a conduit dès les dernières décennies du XIXe siècle à la commercialisation de bibelots en coquillages ou couverts de coquillages (petits personnages, phares, navires…) Manuel Charpy note que « les souvenirs fabriqués en coquillages deviennent incontournables après 1870 pour les séjours en bord de mer. Dans l’imaginaire bourgeois, ce sont les marins à la morte-saison qui réalisent ces boîtes et bibelots qu’ils vendent ensuite aux touristes. La tradition est sauve et l’industrie dissimulée : se dépayser, c’est aussi voyager dans le temps. »[36].

À l’Exposition universelle de 1855, dans le Palais de l’Industrie, Joseph-Charles Taché mentionne, parmi les objets d’art, « les étonnantes reproductions de monuments en coquillage de M. Hostin d’Etel dans le Morbihan. Il est presque impossible d’imaginer comment cet artiste peut reproduire ainsi par l’agglutination de coquillages tous les détails et jusqu’aux statues de monuments, comme la superbe cathédrale de Toul, par exemple ; de petites statues de moins d’un pouce d’élévation sont formées de l’adhésion pleine d’art de plus de vingt coquillages différents de grandeur et de forme ; on se tromperait si on croyait que ces ouvrages sont de purs enfantillages, rien ne reproduit comme ces œuvres d’art l’effet de ces vastes dentelles gothiques des cathédrales du Moyen Âge, qui seront encore l'admiration des hommes quand beaucoup d'autres choses auront disparu... »[37].

Les coquillages ont également servi à orner le jardin de Rosa Mir créé à Lyon à partir de 1958.

Autres arts

La conque au léopard d'Igbo-Ukwu et le vase cérémoniel en forme de coquille d'escargot (musée national du Nigeria) sont réalisés en bronze au IXe – Xe siècle.

Les portraits composites peints par Arcimboldo, L’eau et L’amiral, comportent plusieurs coquillages. Un coquillage sert de cache-sexe à Neptune dans le tableau de Jan Gossaert, Neptune et Amphitrite (1516). Au XVIIe siècle, Jacques Linard et Paolo Porpora peignent des natures mortes aux coquillages, tandis que Jan van Kessel l’Ancien peint de curieux assemblages anthropomorphes (Collection Frits Lugt).

Pascal-Désir Maisonneuve réalisa, au début du XXe siècle, des figures composées de coquillages marins représentant, avec une acerbe ironie, les grands de ce monde (La reine Victoria, au musée de Villeneuve d'Asq).

Le musée consacré à Mathurin Meheut (1882-1958) expose un tableau représentant des femmes-pagures[38].

Le nautile était tellement précieux qu’il a été souvent représenté en peinture. C’était une spécialité de Willem Kalf (à partir des années 1640). Beaucoup d’objets d’art (en métaux précieux ou pierre dure) imitent la forme du nautile ou d’autres créatures marines : Le Royal Collection Trust possède une spectaculaire soupière en argent doré (1826/7) de John Bridge (1755-1834) : le récipient est en forme de Tridacna surmonté d’un triton soufflant dans une conque ; il repose sur trois hippocampes émergeant d’une base représentant des vagues, avec coraux, coquilles et tortues.

Beaucoup de coquillages furent gravés par Wenceslaus Hollar[39] (1607-1677) et même Rembrandt (un exemplaire daté de 1650 au Louvre (réf. 2411LR).

Également influencée par l’Art Nouveau, la barbotine d’Eichwald ; l’entreprise, dirigée notamment par Bernhard Bloch, fabriquait des pièces en barbotine reprenant des formes de nautiles, entre autres. Voir aussi Amphora et Royal Dux.

La coquille est associée aux représentations de Vénus. Claude Lapaire offre de cette association une étude approfondie[40].

Dans l'iconographie chrétienne, la coquille Saint-Jacques est associée aux pèlerins et d'abord à saint Jacques, saint Michel et saint Roch. Il existe également une légende sur Saint Augustin dans laquelle Augustin aurait regardé un enfant (ou un ange, ou Jésus) en train de tenter de vider la mer dans un trou dans le sable à l'aide d'une coquille, exercice aussi vain que celui, pour Augustin, de tenter de sonder le mystère de la Trinité.

La coquille Saint-Jacques est devenue par la suite un élément décoratif. Elle est utilisée dès la Renaissance en architecture. À Salamanque, la Maison aux Coquilles (Casa de las Conchas) construite à la fin du XVe siècle a une façade décorée d’environ 350 coquilles Saint-Jacques (peut-être postérieures). Le Palais Jacques-Cœur, à Bourges, est décoré de coquilles Saint-Jacques. De nombreux petits objets reprennent la forme de la coquille Saint-Jacques, qu’ils soient anciens (poire à poudre XVIIe ou XVIIIe siècle ; coquilles de baptême ; flacons) ou récents (porte-savon, vide-poche, cendriers en différentes matières, précieuses ou non).

La coquille Saint-Jacques et d’autres types de coquilles apparaissent aussi dans l’ornementation du mobilier, dans le style Renaissance puis sur les sièges de style Louis XIV et de la période rococo : style Régence (coquilles et motifs rocaille) et style Louis XV (rocaille tourmentée). Le motif rocaille réapparut dans le style Napoléon III.

Notes et références

Notes

- Chez ces gastéropodes, la coquille « peut s'approcher, sur une certaine longueur de son parcours d'une spirale d'Archimède, lorsque l'animal, ayant atteint l'âge adulte, continue cependant d'accroître sa coquille ». Cf Jean Piveteau, Traité de paléontologie, Masson, , p. 369.

Références

- « pieuvre ou poulpe », sur larousse.fr, (consulté le ).

- Informations lexicographiques et étymologiques de « coquille » dans le Trésor de la langue française informatisé, sur le site du Centre national de ressources textuelles et lexicales

- Claire E Lazareth, « De quoi est faite une coquille ? Dossier - La coquille des mollusques : mémoire de l'environnement », sur futura-sciences.com, (consulté le ).

- Alain Foucault, Climatologie et paléoclimatologie, Dunod, (présentation en ligne), p. 156.

- (en) John A. Chamberlain Jr., « Hydromechanical design of fossil cephalopods », dans M.R. House et J.R. Senior, The Ammonoidea, Londres, Academic Press, coll. « Systematics Association » (no 18), (lire en ligne), p. 289–336.

- Geneviève Termier et Henri Termier, Généralités sur les invertébrés fossiles, Hermann, , p. 51.

- (en) María de Issekutz Wolsky et Alexander Wolsky, The mechanism of evolution, S. Karger, , p. 41.

- (en) Angus Davison, Satoshi Chiba, Nicholas H Barton et Bryan Clarke, « Speciation and Gene Flow between Snails of Opposite Chirality », PLOS Biology, vol. 3, no 9, (DOI 10.1371/journal.pbio.0030282).

- (en) G. Dietl et J. Hendricks, « Crab scars reveal survival advantage of left-handed snails », Biology Letters, vol. 2, no 3, , p. 439-442 (résumé).

- Dessalines d'Orbigny, 1840, p. 387

- J.B. Roux, « La coquille des mollusques »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), 2005.

- « Découverte de très anciens bijoux »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur cnrs.fr.

- « Les perles de coquillages », sur paruresethniques.com.

- Katherine Berrin et Musée des beaux-arts de San Francisco (Fine Arts Museums of San Francisco), The Spirit of Ancient Peru: Treasures from the Museo Arqueológico Rafael Larco Herrera [« L'esprit du Vieux Pérou : trésors du musée archéologique Rafael Larco Herrera »], New York, Thames and Hudson, . Larco Museum

- John C. Ewers, « Hair Pipes in Plains Indian Adornment », Bureau of American Ethnology Bulletin, Washington, United States Government Printing Office, no 164, , p. 29-85 (lire en ligne, consulté le ).

- Museum of Archaeology and Anthropology, University of Cambridge, https://collections.maa.cam.ac.uk/objects/450987/

- « Une exceptionnelle tombe féminine du Néolithique ancien à Cys-la-Commune (Aisne) », sur musee-archeologienationale.fr (consulté le ).

- http://collections.museenouvellecaledonie.nc/fr/search-notice/detail/mnc-96-1-2-cach-4fbb4

- Rhoads D. C. & Pannella G. (1970) The use of molluscan shell growth patterns in ecology and paleoecology. Lethaia, 3 (2), 143-161.

- Richardson C. A. (2001) Molluscs as archives of environmental changes. In: Oceanography and Marine Biology: an annual Review, Vol. 39, R. N. Gibson, M. Barnes, et R. J. A. Atkinson, eds., Taylor & Francis, London, 103-164.

- Lazareth, C. E. (2006). La coquille des mollusques: mémoire de l'environnement., par C.E Lazareth, Chercheur IRD - Paléotropique |Futura sciences|18/09/2006 .

- Lutz R. A. & Rhoads D. C. (1980) Growth patterns within the molluscan shell, an overview. In: Skeletal growth of aquatic organisms: biological records of environmental change, Vol. 1, D. C. Rhoads et R. A. Lutz, eds., Plenum Press, New York and London, 203-255.

- Wada K. (1980) Initiation of mineralization in bivalve molluscs. In: The mechanisms of biomineralization in animals and plants, M. Omori et N. Watabe, eds., Tokai University Press, Tokyo, 79-92.

- Levi-Kalisman Y., Falini G., Addadi L. & Weiner S. (2001) Structure of the Nacreous Organic Matrix of a Bivalve Mollusk Shell Examined in the Hydrated State Using Cryo-TEM. Journal of Structural Biology, 135 (1), 8-17.

- Lasne G. (2004) Microstructure et croissance de coquilles de Protohaca thaca (lamellibranche, vénéridé) du Pérou et du Chili: enregistrement des variations saisonnières à interannuelles des conditions océanographiques littorales. Master, Bordeaux I, 30 pp

- « La pollution des mers manifestée par les coquillages », sur Infos eau, (consulté le ).

- Pascal Picq, « L'humain à l'aube de l'humanité », dans Qu'est ce que l'humain ?, p. 64.

- Marian Vanhaeren et Francesco d'Errico (en), « L'émergence du corps paré », Civilisations, vol. 59, no 2, , p. 59-86 (DOI 10.4000/civilisations.2589).

- Marc Azéma et Laurent Brasier, Le Beau Livre de la préhistoire : De Toumaï à Lascaux 4, Dunod, , 400 p. (présentation en ligne), p. 70.

- Marc Damerval et Dominique Damerval, Coquillages des Petites Antilles, éditions du Latanier, , p. 132.

- (en) « Triton with a nautilus shell (coll. William Beckford, re-découvert en 2000 par un curateur de la collection Waddesdon) », sur collection.waddesdon.org.uk (consulté le ).

- Le parc et les grandes eaux de Versailles, Paris, L. Hachette, coll. « Guides cicérone », (lire en ligne), p. 21-22.

- « BnF Catalogue général », sur bnf.fr, A Paris, chez Flahault, au Palais, galerie des Prisonniers. Prault fils, quay de Conty, à la Charité. M. DCC. XXXVI. Avec approbation & privilege, (consulté le ).

- « BnF Catalogue général », sur bnf.fr, A Paris, chez P. Prault, quay de Gêvres, au Paradis. Jacques Barrois, quay des Augustins, à la Ville de Nevers. M.DCC.XLIX. Avec approbation & privilege du Roy., (consulté le ).

- « Exposition : « Les artistes du bagne. Chefs-d’œuvre de la débrouille 1748-1953 » », sur criminocorpus.org (consulté le ).

- « Tréfonds et lointains à demeure. Collections de coquillages et souvenirs dans les appartements au XIXe siècle », Techniques et culture, Maison des sciences de l'homme, no 59 « Itinéraires de coquillages », (lire en ligne, consulté le ).

- Joseph-Charles Taché, Le Canada et l’Exposition universelle de 1855, Toronto , presses à vapeur de John Lovell, , 477 p. (lire en ligne), 253. Cité par Charpy 2012, paragr. 47.

- « Musée Mathurin Méheut », sur Musée Mathurin Méheut (consulté le ).

- « The Wenceslaus Hollar collection », sur hollar.library.utoronto.ca (consulté le ). (taper : shell)

- « Étude : Vénus dans une coquille, deux statuettes de James Pradier, sources et postérité - Forum Pradier », sur jamespradier.com (consulté le ).

- « Les nautiles dans les collections du Rijksmuseum (quelques photos et descriptions) », sur rijksmuseum.nl (consulté le ).

- (en) « Les nautiles dans les collections du British Museum (photos et descriptions) », sur britishmuseum.org (consulté le ).

Voir aussi

Bibliographie

- Alcide Dessalines d'Orbigny, Gustave Honoré Cotteau et Gaston Saporta, Paléontologie française : description des mollusques et rayonnés fossiles, G. Masson, , 665 p. (lire en ligne)

- D'Arcy Wentworth Thompson, Forme et croissance, Seuil, coll. « Sources du savoir », , 334 p. (ISBN 978-2-02-012609-0), version abrégée de On growth and form, Cambridge, Cambridge University Press, 1917 et 1942, 2 vol.

- Hans Meinhardt, P. Prusinkiewicz et Deborah R. Fowler, The Algorithmic Beauty of Sea Shells, Springer, , 236 p. (ISBN 978-3-540-44010-9, présentation en ligne).

- Elsa Faugère et Ingrid Sénépart, Itinéraires de coquillages, Maison des sciences de l'homme, coll. « Techniques et culture » (no 59), , 368 p. (ISBN 978-2-7351-1534-1, présentation en ligne).

- Georges Chauvin, Les coquillages de nos côtes, Jean-Paul Gisserot, , 32 p. (ISBN 978-2-87747-341-5, lire en ligne).

Articles connexes

Liens externes

- Ressource relative à la santé :

- Voir un schéma détaillé du coquillage

- La coquille des mollusques

- « Coquille », Le monde du vivant, cosmovision

- « Coquille », Glossaire, IFREMER