Cabinet de curiosités

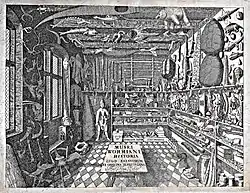

Les cabinets de curiosités[1] sont des pièces, ou parfois des meubles, où sont entreposées et exposées des « choses rares, nouvelles, singulières », pour reprendre la définition du Littré : on y trouve un mélange hétéroclite comprenant :

- naturalia, objets d'histoire naturelle des trois règnes :

- minéral (pierres précieuses, fossiles, pierres étranges comme les héliotropes, les fulgurites ou pierres de foudre (découvertes pour la première fois au XVIIe siècle)[alpha 1] et bien d’autres objets qui intéressaient depuis longtemps les alchimistes)

- animal (animaux empaillés, insectes séchés, coquillages, squelettes, carapaces, cornes, dents, défenses)

- végétal (herbiers, herbiers peints, florilèges)

- artificialia

- objets créés par l'homme : objets archéologiques, antiquités, médailles, œuvres d'art, armes, objets de vitrine (boîtes, tabatières, petits flacons)

- modifiés : objets d’art, tels les peintures sur pierre, pièces en pierres fines ou précieuses (camées, intailles), en cristal de roche, ivoire, ambre, nautiles montés en hanap, œufs d’autruche, etc.

- scientifica (instruments scientifiques, automates, zograscopes, etc.)

- exotica (plantes, animaux exotiques, objets ethnographiques)

%252C_A_Collector's_Cabinet_(1625).jpg.webp)

L’une de leurs fonctions était de faire découvrir le monde, y compris lointain (dans le temps et l’espace), de mieux le comprendre, ou de confirmer des croyances de l'époque (on pouvait y voir des restes d'animaux mythiques, des cornes de licorne, l’Agneau tartare, mi-animal, mi-végétal, ou des racines de Baara[2]).

L'édition de catalogues qui en faisaient l'inventaire souvent illustré, permettait d'en diffuser le contenu auprès des savants européens[3].

Histoire

Naissance

Les cabinets de curiosités marquèrent une étape vers une appréhension plus scientifique du monde. Apparus à la Renaissance en Europe (studiolo en italien, Wunderkammer en allemand), leurs collections, souvent ouvertes à la visite, formèrent par la suite le noyau des musées, muséums et jardins botaniques qui les remplacèrent peu à peu. Ainsi, l’Ashmolean Museum d’Oxford ouvrit en 1683, présentant les collections des cabinets des Tradescant, père et fils, et celles d’Elias Ashmole. Celui-ci établit clairement le lien entre les collections de spécimens et la connaissance scientifique : « Parce que la connaissance de la Nature est très nécessaire à la vie humaine, à la santé et aux conditions qui la permettent, et parce que cette connaissance ne se peut si bien trouver et ne peut être si utilement atteinte sans connaître et approfondir l’histoire naturelle ; et qu’à cette fin il est indispensable d’examiner des spécimens, en particulier ceux qui sont d’une constitution extraordinaire, ou utiles en médecine, ou qui peuvent être mis au service de l’industrie ou du commerce : moi, Elias Ashmole, par passion pour cette branche du Savoir pour laquelle j’ai éprouvé le plus vif plaisir, ce qui reste encore vrai aujourd’hui ; cause pour laquelle j’ai aussi amassé une grande variété de corps composés et de corps simples, et en ai fait don à l’université d’Oxford […] » (Statutes Orders & Rules, for the Ashmolean Museum, in the University of Oxford)[alpha 2]

De même, à Londres, la Royal Society (fondée en 1660) avait commencé à se constituer une collection en achetant le cabinet de « raretés naturelles » de Robert Hubert. C’est en 1669 qu’elle prit la décision de compléter ses collections de manière plus systématique en commençant à réunir un herbier exhaustif des îles britanniques. Au début du XVIIIe siècle, le prince électeur de Saxe Frédéric Auguste I, dit Auguste le Fort, transforma les salles de son trésor, le Grünes Gewölbe, en musée public. Enfin, alors que le jardin botanique de Pise existait déjà depuis 1544, il fut imité à la fin du siècle, puis au début du suivant, au jardin botanique de l'université de Strasbourg, au jardin des plantes de Montpellier, puis au jardin royal des plantes médicinales de Paris.

Cabinets de curiosités célèbres

Ces cabinets pouvaient être prestigieux.

- C'était le cas des studioli italiens des d’Este (le Studiolo de Belfiore date de 1447), ceux des Montefeltro vers la fin du siècle, des Médicis au siècle suivant, sans oublier ceux des familles Gonzague, Farnese, ou Sforza.

- Le Cabinet d’art et de merveilles ("Kunst- und Wunderkammer") de Archiduc Ferdinand II. (Tyrol) (1529-1595) dans le château d’Ambras, Innsbruck en Autriche. Un des plus riches et célèbres et la seule Kunstkammer de la Renaissance qui s’y trouve toujours au bâtiment original[4] - [5]. Le château d’Ambras est par conséquent le plus ancien musée du monde.

- Le cabinet de Rodolphe II de Habsbourg au château de Prague fut l’autre des plus riches et célèbres, à voir aujourd'hui dans le Kunstkammer du Kunsthistorisches Museum Wien, Autriche.

- Le Cabinet de merveilles Grünes Gewölbe (« la Voûte verte ») d’Auguste le Fort, au Château de la Résidence de Dresde, Allemagne, mis en place entre 1723 et 1729., qui remonte à l'origine au Maurice de Saxe (1521-1553).

- Frédéric III (1452-1486) et son fils Maximilien Ier (1459-1519) avaient le leur[6]. En effet des Schatzkammern (trésors médiévaux) et pas encore de Kunstkammern (Cabinets de curiosités de la Renaissance et du baroque).

- En France, Charles V (1337-1380) fut collectionneur, le duc Jean Ier de Berry (1340-1416) fut amateur d'œuvres d'art et bibliophile.

- François Ier (1494-1547) eut un cabinet à Fontainebleau. Il fit d’André Thevet son cosmographe. Celui-ci, en rentrant du Brésil, écrivit Les Singularités de la France Antarctique (1557) comportant une description de différentes plantes et plus de quarante gravures (flore, faune, rituels des Tupinamba). Henri IV (1553-1610) eut un cabinet des singularités au palais des Tuileries, et un autre à Fontainebleau. Jean Mocquet lui rapporta notamment de ses voyages de nombreuses plantes exotiques qui, si elles avaient résisté au voyage, étaient replantées dans le jardin du Louvre. Il introduisit en France le goût de la botanique exotique.

- De Gaston d’Orléans (1608-1660), frère de Louis XIII, Bonnaffé nota que « Relégué à Blois, le Duc … forma dans ses jardins un musée de plantes vivaces indigènes et exotiques. Le tout fut légué à Louis XIV, et réparti plus tard entre le Louvre et le Jardin du roi[7] ». On connaît précisément les plantes qu’il cultivait et l’évolution de son jardin grâce aux catalogues[8] rédigés par ses botanistes Abel Brunier, puis Robert Morison. En outre, Gaston d’Orléans fit venir des peintres de fleurs à Blois. Daniel Rabel pourrait être le premier d’entre eux, en 1631 et 1632. Le plus célèbre, qui fut ensuite peintre en miniature de Louis XIV, est Nicolas Robert. Rabel et Robert ont notamment laissé des peintures de tulipes, en pleine période de tulipomanie.

- Les intailles, camées, médailles (et sculptures antiques ?) du cabinet de Gaston d’Orléans sont aujourd’hui au département des Monnaies, Médailles et Antiques de la Bibliothèque nationale de France) ; les livres à la Bibliothèque nationale ; et les vélins de Nicolas Robert dans la collection des vélins du roi au Muséum national d'histoire naturelle.

- On possède une description précise du contenu du cabinet de Louis-Pierre-Maximilien de Béthune, duc de Sully (1685-1761)[9].

- La passion des plantes exotiques se prolongea jusqu’au début du XIXe siècle avec Joséphine de Beauharnais (1763-1814), qui fit de la Petite Malmaison un jardin d'acclimatation comprenant une grande serre chaude. Elle apporta également son soutien actif aux peintres de plantes et d’animaux. Pierre-Joseph Redouté fut son peintre officiel, après avoir été celui de Marie-Antoinette.

- Il n’y eut pas de collectionneurs de rang aussi éminent au Royaume-Uni. Néanmoins, le baronnet Hans Sloane (1660-1753), naturaliste, racheta de nombreux cabinets privés et constitua une riche collection de plantes qui fut mise à la disposition de John Ray avant d’être offerte à la nation afin d’être présentée au public (British Museum, 1759, puis Musée d'histoire naturelle de Londres, 1881).

Edmond Bonnaffé note que « En effet, à côté des grandes seigneurs de Paris et des villes principales, adorateurs exclusifs du grand art, se formait une armée d'hommes modestes et clairvoyants qui recueillaient, petit à petit, les miettes de la curiosité. C'étaient des médecins, des chanoines, des apothicaires…[10] » Sans abandonner tout projet d’éblouir le public par le faste des œuvres d’art présentées ou de l’étonner par la présentation d’objets insolites, voire monstrueux, les propriétaires aux moyens plus modestes constituèrent bien souvent des cabinets d’histoire naturelle qui eurent souvent une influence scientifique, en partie grâce à la publication de leurs catalogues illustrés.

Parmi les cabinets contenant des « miettes de curiosités », on peut mentionner :

- Le fils d’André Tiraqueau, Michel, possédait à Fontenay-le-Comte un cabinet décrit en vers[alpha 3], en 1566, par son neveu, André de Rivaudeau, le rival de Ronsard :

Mais un autre dira le merveilleux ouvrage

Lequel tu as receu d’Apollon en partage.

Ce grand livre où tu fais à ton divin Ogard

Les faitz de la Nature imiter par son art.

Ou au plus pres du vif il te peint cinq cens plantes,

Que dans ton Bel-esbat nees tu luy presentes.

- Michel Tiraqueau possédait donc un herbier peint de 500 plantes[11].

- Bernard Palissy posséda un cabinet qu’il mentionne dans sa dédicace au « Sire Anthoine de Ponts » au début de Discours admirables de la nature des eaux et fontaines … (1580)[alpha 4] : il l’avait constitué afin de réunir des preuves des faits qu’il défendait au sujet notamment des fossiles, qui étaient, selon lui, des débris d’animaux. On peut noter aussi qu’il oppose son approche en contact direct avec la réalité étudiée à celle des « philosophes » reconnus qui trouvaient leur science dans des livres écrits en latin.

- Paul Contant. (1562-1629) possédait un jardin botanique avec un cabinet d’histoire naturelle. En 1609, il publia un poème intitulé Le Jardin, et Cabinet poétique. Il y évoque les plantes qu’il cultive, les plus prisées par les collectionneurs, et chante leurs avantages. En outre, il chante plusieurs animaux qu'il collectionne aussi. Le poème est accompagné de gravures et d’un index. Contant possède en outre de riches herbiers de plantes exotiques.

- Le médecin suisse Félix Platter (1536-1614) avait un cabinet d'histoire naturelle, un herbier (en partie conservé à l'Université de Berne) et une collection d'instruments de musique. C'est probablement par l'intermédiaire de Guillaume Rondelet (1507-66) dont il suivit les cours à Montpellier qu'il apprit la technique de séchage des plantes mise au point en Italie par le médecin et botaniste Luca Ghini (1490-1556).

- Le Danois Ole Worm (1588-1654) posséda un cabinet d’histoire naturelle comportant également des pièces ethnographiques. Un inventaire (Museum Wormianum) illustré de gravures fut publié en 1655. Il utilisa ses collections comme point de départ pour ses explorations en philosophie naturelle. Il en eut également une approche empirique qui le conduisit à nier l’existence des licornes et à établir que leurs cornes devaient être attribuées aux narvals, même si, sur d’autres points, il a continué à croire à des faits dont l’inexactitude a fini par être prouvée. Après sa mort ses collections furent intégrées à celles de Frédéric III, roi du Danemark.

- Nicolas-Claude Fabri de Peiresc (1580-1637) possédait un cabinet et un jardin d’acclimatation à Aix-en-Provence. On en possède encore deux inventaires, et plusieurs dessins d’objets d’art.

- Le Cabinet du roi (classé ici parce qu’il ne comprenait pas d’œuvres d’art fastueuses, conservées ailleurs) fut créé en 1633 au Jardin du roi, qui devint ensuite le Jardin des plantes de Paris. Le cabinet fut agrandi et enrichi par Buffon, qui dirigea la publication de l’Histoire Naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet du Roi. Les collections du cabinet sont à la base des collections actuelles du Muséum national d'histoire naturelle et du musée de l'Homme, à Paris.

- Athanasius Kircher (1602-1680) constitua le musée Kircher créé en 1651 après le don d’un cabinet de curiosités. Le musée a disparu, mais il reste deux catalogues illustrés.

- Le père Claude Du Molinet (1620-1687) fut responsable de la bibliothèque de l’abbaye Sainte-Geneviève de Paris à partir de 1662, dans laquelle il créa un cabinet. Collectionneur de médailles, il constitua un cabinet divisé en deux parties: l'Histoire ancienne, regroupant les objets des civilisations grecques, romaines ou égyptiennes, et l'Histoire naturelle, où il rassembla les vestiges des animaux les plus étranges[12].

- Georg Everhard Rumphius (1627-1702) eut un cabinet dont le catalogue illustré (D'Amboinsche Rariteitkamer) parut en 1705.

- Frederik Ruysch (1638-1731), constitua un cabinet de curiosités anatomiques acquis par Pierre le Grand et qui est, en partie, à l'origine du Musée d'ethnographie et d'anthropologie de l'Académie des sciences de Russie, avec les collections d’Albertus Seba (1665-1736), qui publia à partir de 1734 un Thesaurus comportant plusieurs centaines de gravures animalières (à voir à la Bibliothèque royale de La Hague).

- René-Antoine Ferchault de Réaumur (1683-1757) assembla le plus grand cabinet de France, surtout consacré aux espèces animales, en particulier à l’ornithologie. À la mort de Réaumur, Buffon réussit à obtenir ses collections et à les intégrer dans le cabinet du roi.

- Le cabinet de curiosités de Joseph Bonnier de La Mosson (1702-1744), dans l'hôtel du Lude, au 58 rue Saint-Dominique, à Paris, était exemplaire en ce qu’il était très structuré. Les différentes parties du cabinet s'intéressaient chacune à un domaine particulier: l'anatomie, la chimie, la pharmacie, les drogues, la mécanique, les mathématiques ou encore les outils propres à différents arts et métiers. Enfin, il comprenait 3 cabinets d'Histoire Naturelle[13]. Par ailleurs, on pouvait y voir un coquillier, meuble servant à ranger et présenter des coquilles (de mollusques). Une partie des armoires se trouve aujourd’hui à la médiathèque du Museum[14].

- Vers 1760, James Darcy Lever (1728-1788) commença à amasser une immense collection. Il acheta le cabinet de Johann Reinhold Forster (1729-1798) quand celui-ci, privé du soutien du gouvernement, fut ruiné. En 1774, il ouvrit musée à Londres, mais fut à son tour ruiné et ses collections dispersées dans l’indifférence du gouvernement. À la même époque, Joseph Banks (1743-1820) développait aux Jardins botaniques royaux de Kew la culture des plantes indigènes et exotiques utiles au progrès économique.

- Le médecin et naturaliste alsacien Jean Hermann (1738-1800) créa à partir de 1768, à Strasbourg, un cabinet d'histoire naturelle riche d'un grand nombre d’animaux naturalisés et de plantes séchées. Ses collections et sa bibliothèque, riche de 20 000 volumes, sont à l'origine du Musée de minéralogie de Strasbourg et du Musée zoologique de la ville de Strasbourg, où son cabinet d'histoire naturelle a été recréé. Hermann dirigeait en outre le jardin botanique.

- La curiosité est en essor constant durant le XVIIe siècle, et son commerce atteint son apogée dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, 42 catalogues de cabinets étant imprimés par an. Néanmoins, la curiosité est étouffée par la révolution française. En effet, elle existait principalement à travers de riches cabinets, dont les propriétaires ont fui la France. La curiosité s'était déjà replié autour de Port-Royal, quartier apprécié des brocanteurs, mais ne subsiste désormais qu'en marge de la capitale, chez les grandes fortunes de la Restauration. Elle ne reprendra son essor qu'au milieu du siècle suivant, mais avec beaucoup moins d'aplomb[15].

- Le premier museum de Cherbourg, ouvert en 1832 et devenu plus tard Muséum Emmanuel-Liais, fut conçu autour des collections du cabinet d’un savant local, enrichies d’objets légués par les grandes familles locales, et des collections de savants normands ou ayant des attaches normandes réunis au sein de la Société nationale des sciences naturelles et mathématiques de Cherbourg tels que Louis Corbière et Emmanuel Liais. Liais avait dans sa propriété un jardin botanique (fondé en 1878).

- Aux XXe et XXIe siècles, un intérêt nouveau se manifeste pour les cabinets de curiosités, de la part d’artistes comme André Breton[16] ou Christophe Conan (Nature vivante)[17]: « Animaux des abysses » est exposé au musée de Vernon. Des expositions sont organisées dans l’ancien cabinet du château de La Roche-Guyon et dans les salles du château d’Oiron.

Évolution

Les cabinets de curiosités apparus au XVIe siècle évoluent pour devenir, au XVIIIe siècle, des « cabinets d’histoire naturelle » ; ces derniers sont considérés comme les ancêtres des musées d'histoire naturelle modernes[18]. Le cabinet de curiosités présente dans le désordre des pièces des règnes animal, végétal et minéral ; l'objectif est de montrer la diversité du monde. Dans le cabinet d'histoire naturelle, en revanche, les collections sont structurées, et suivent une classification scientifique ; elles se spécialisent aussi ; apparaissent ainsi par exemple des collections de fossiles, d'où sont exclus les spécimens d'espèces de la période historique[18]. Cette évolution est en rapport avec les progrès de la science. Les notions de genre et d'espèce sont mieux définies par Carl von Linné, l'histoire de la Terre et des fossiles fait l'objet de tentatives d'explication rationnelles[18].

Critique des cabinets de curiosités

L'un des premiers critiques fut l’épigrammiste néerlandais Roemer Visscher qui nota au-dessus d'une gravure (la quatrième de l'ouvrage) représentant des coquilles qu'« Il est étrange de voir pour quelles choses un fou dépense son argent[19]. »

Descartes

Dans Règles pour la direction de l’esprit (1628), parlant des écoles, dont l’enseignement est mal conçu, Descartes énonce la règle IV :

« Les hommes sont poussés par une curiosité si aveugle, que souvent ils dirigent leur esprit dans des voies inconnues, sans aucun espoir fondé, mais seulement pour essayer si ce qu’ils cherchent n’y serait pas ; à peu près comme celui qui, dans l’ardeur insensée de découvrir un trésor, parcourrait perpétuellement tous les lieux pour voir si quelque voyageur n’y en a pas laissé un… »

Il en déduit la nécessité d’une méthode.

La Bruyère

Jean de La Bruyère consacre le chapitre ‘De la mode’ dans ses Caractères (1688) aux amateurs de curiosités (amateurs de fleurs qui se pâment devant une tulipe, propriétaires de cabinets de curiosités : il présente la curiosité comme une mode et une passion dévorante, ridicule et vaine, et conclut : « Que deviendront ces modes quand le temps même aura disparu ? La vertu seule, si peu à la mode, va au-delà des temps. »

Furetière

Dans son Dictionnaire Universel de 1690, Antoine Furetière oppose les curieux et les savants :

« CURIEUX… se dit en bonne part de celui qui a le désir d’apprendre, de voir les bonnes choses, les merveilles de l’art et de la nature. … ‘Curieux’, se dit aussi de celui qui amasse des choses rares, singulières, excellentes, ou qu'il regarde comme telles ; car tous les curieux ne sont pas connaisseurs… »

Il laisse entendre que les curieux pratiquent un amalgame entre sciences réelles et fausses sciences :

« On appelle les Sciences curieuses celles qui sont connues de peu de personnes, qui ont des secrets particuliers, comme la Chimie, une partie de l’optique qui fait voir des choses extraordinaires avec des miroirs et des lunettes ; & plusieurs vaines sciences où l’on pense voir l’avenir, comme l’Astrologie Judiciaire, la Chiromance, la Géomance, et même on y joint la Cabale, la Magie, &c. »

Buffon

Dans L’Histoire naturelle, premier discours, ‘Théorie de la terre’, 1749, Buffon souligne l’intérêt qu’il y a à réunir des collections d’objets, mais souligne la nécessité d’échapper à l’étonnement et de s’élever du particulier au général :

« … il y a une espèce de force de génie & de courage d’esprit à pouvoir envisager, sans s’étonner, la Nature dans la multitude innombrable de ses productions, & à se croire capable de les comprendre & de les comparer ; il y a une espèce de goût à les aimer, plus grand que le goût qui n’a pour but que des objets particuliers ; & l’on peut dire que l’amour de l’étude de la Nature suppose dans l’esprit deux qualités qui paroissent opposées, les grandes vûes d’un génie ardent qui embrasse tout d’un coup d’œil, & les petites attentions d’un instinct laborieux qui ne s’attache qu’à un seul point. »

« Le premier obstacle qui se présente dans l’étude de l’Histoire Naturelle, vient de cette grande multitude d’objets ; mais la variété de ces mêmes objets, & la difficulté de rassembler les productions des différens climats, forment un autre obstacle à l’avancement de nos connoissances, qui paroît invincible, & qu’en effet le travail seul ne peut surmonter ; ce n’est qu’à force de temps, de soins, de dépenses, & souvent par des hasards heureux, qu’on peut se procurer des individus bien conservez de chaque espèce d’animaux, de plantes ou de minéraux, & former une collection bien rangée de tous les ouvrages de la Nature. (p. 4-5) »

« Mais lorsqu’on est parvenu à rassembler des échantillons de tout ce qui peuple l’Univers, lorsqu’après bien des peines on a mis dans un même lieu des modèles de tout ce qui se trouve répandu avec profusion sur la terre, & qu’on jette pour la première fois les yeux sur ce magasin rempli de choses diverses, nouvelles & étrangères, la première sensation qui en résulte, est un étonnement mêlé d’admiration, & la première réflexion qui suit, est un retour humiliant sur nous-mêmes. On ne s’imagine pas qu’on puisse avec le temps parvenir au point de reconnoître tous ces différens objets, qu’on puisse parvenir non seulement à les reconnoître par la forme, mais encore à sçavoir tout ce qui a rapport à la naissance, la production, l’organisation, les usages, en un mot à l’histoire de chaque chose en particulier : cependant, en se familiarisant avec ces mêmes objets, en les voyant souvent, &, pour ainsi dire, sans dessein, ils forment peu à peu des impressions durables, qui bien tôt se lient dans notre esprit par des rapports fixes & invariables ; & de-là nous nous élevons à des vûes plus générales, par lesquelles nous pouvons embrasser à la fois plusieurs objets différens ; & c’est alors qu’on est en état d’étudier avec ordre, de réfléchir avec fruit, & de se frayer des routes pour arriver à des découvertes utiles. » (p. 5-6) »

Il montre qu’il est indispensable d’adopter une bonne méthode dont les défauts éventuels seraient limités par « La description exacte & l’histoire fidèle de chaque chose [qui] est, comme nous l’avons dit, le seul but qu’on doive se proposer d’abord. (p. 29) :

« … l’inconvénient est de … vouloir soûmettre à des loix arbitraires les loix de la Nature, de vouloir la diviser dans des points où elle est indivisible, & de vouloir mesurer ses forces par notre foible imagination. Un autre inconvénient qui n’est pas moins grand, & qui est le contraire du premier, c’est de s’assujétir à des méthodes trop particulières, de vouloir juger du tout par une seule partie, de réduire la Nature à de petits systèmes qui lui sont étrangers, & de ses ouvrages immenses en former arbitrairement autant d’assemblages détachez ; enfin de rendre, en multipliant les noms & les représentations, la langue de la science plus difficile que la Science elle-même. »

« … Cependant on a dit, & on dit tous les jours des choses aussi peu fondées, & on bâtit des systèmes sur des faits incertains, dont l’examen n’a jamais été fait, & qui ne servent qu’à montrer le penchant qu’ont les hommes à vouloir trouver de la ressemblance dans les objets les plus différens, de la régularité où il ne règne que de la variété, & de l’ordre dans les choses qu’ils n’aperçoivent que confusément. » (p. 9-10) »

Il se moque ainsi de telle méthode imposant d'« aller le microscope à la main, pour reconnoître un arbre ou une plante ; la grandeur, la figure, le port extérieur, les feuilles, toutes les parties apparentes ne servent plus à rien, il n’y a que les étamines, & si l’on ne peut pas voir les étamines, on ne sçait rien, on n’a rien vû. Ce grand arbre que vous apercevez, n’est peut-être qu’une pimprenelle… » (p. 19) Il conclut en soulignant la complémentarité de l’approche méthodique et de la description simple et sans apprêt des objets d’étude :

« Il résulte de tout ce que nous venons d’exposer, qu’il y a dans l’étude de l’Histoire Naturelle deux écueils également dangereux, le premier, de n’avoir aucune méthode, & le second, de vouloir tout rapporter à un système particulier. … la plupart de ceux qui, sans aucune étude précédente de l’Histoire Naturelle, veulent avoir des cabinets de ce genre, sont de ces personnes aisées, peu occupées, qui cherchent à s’amuser, & regardent comme un mérite d’être mises au rang des curieux ; ces gens-là commencent par acheter, sans choix, tout ce qui leur frappe les yeux ; ils ont l’air de desirer avec passion les choses qu’on leur dit être rares & extraordinaires, il les estiment au prix qu’ils les ont acquises, ils arrangent le tout avec complaisance, ou l’entassent avec confusion, & finissent bien tôt par se dégoûter : d’autres au contraire, & ce sont les plus sçavans, après s’être remplis la tête de noms, de phrases, de méthodes particulières, viennent à en adopter quelqu’une, ou s’occupent à en faire une nouvelle, & travaillant ainsi toute leur vie sur une même ligne & dans une fausse direction, & voulant tout ramener à leur point de vûe particulier, ils se rétrécissent l’esprit, cessent de voir les objets tels qu’ils sont, & finissent par embarrasser la science & la charger du poids étranger de toutes leurs idées. On ne doit donc pas regarder les méthodes que les Auteurs nous ont données sur l’Histoire Naturelle en général, ou sur quelques-unes de ses parties, comme les fondemens de la science, & on ne doit s’en servir que comme de signes dont on est convenu pour s’entendre. (p. 22-23))… C’est ici le principal but qu’on doive se proposer : on peut se servir d’une méthode déjà faite comme d’une commodité pour étudier, on doit la regarder comme une facilité pour s’entendre ; mais le seul & vrai moyen d’avancer la science, est de travailler à la description & à l’histoire des différentes choses qui en font l’objet. » (p. 24-25) »

Lamarck

Le Nouveau dictionnaire d'histoire naturelle[20], appliquée aux arts, à l'agriculture, à l'économie rurale et domestique, à la médecine, etc. Par une société de naturalistes et d'agriculteurs, Volume 7, 1817 (deuxième édition) fut publié par Jean-François Deterville[alpha 5].

L’article « conchyliologie » de l’édition de 1817, apparemment confié à Jean-Baptiste Lamarck, est une profonde révision de l'article de la première édition[21], écrit par un autre auteur qui ne faisait aucune référence aux propriétaires de cabinets. Lamarck en parle assez longuement, mêlant louanges et, surtout, réprobation. Il note que c’est grâce aux collectionneurs que les scientifiques ont pu voir beaucoup de coquilles, et même des spécimens rares :

« … les coquilles sont devenues un objet de commerce, et un sujet de spéculation pour les négocians voyageurs ; le prix extrêmement élevé par les amateurs, de celles qui sont très-rares, soit par leur espèce, soit dans leur volume et la vivacité de leurs couleurs, y ayant donné lieu. En cela, les naturalistes y ont beaucoup gagné ; car ils en ont eu l'occasion d'en observer un grand nombre, dont, sans cette cause, ils eussent probablement ignoré l'existence. » (p. 414) »

Toutefois, les cabinets avaient pour objet « l'amusement des personnes oisives » (p. 413) qui « se born[aient] à rassembler et placer avec symétrie dans des armoires, des coquilles choisies d'après leur éclat et leur beauté » (p. 414), et non le progrès de la science : « A la vérité, pendant long-temps, la conchyliologie n'a été qu'un vain objet d'amusement, qu'un sujet d'ostentation et même de luxe ; en sorte que les collections dont elle étoit le but, ne produisoient guère dans l'esprit des propriétaires ou de ceux qui les considéroient, qu'une stérile admiration, soit de la multiplicité et de la singularité des formes des coquilles, soit de la variété presque infinie, et de la vivacité de leurs couleurs. » (p. 413) Le contenu des collections était aussi impropre à favoriser la science : le choix des spécimens était guidé par leur esthétique ou leur originalité :

« Autrefois, pour former ces collections, on ne donnoit d'attention qu'aux coquilles d'un beau volume, d'une forme élégante ou piquante par sa singularité ; on choisissoit surtout celles qui sont ornées des couleurs les plus éclatantes. (…) Quant aux coquilles petites et sans éclat, on les négligeoit, on les rejetoit avec mépris, et l'on ne daignoit pas leur donner place parmi les autres… (p. 414) »

Autre inconvénient : les coquilles étaient souvent dénaturées, « mutilées par l'art » :

« Le plus souvent, pour mettre à découvert la belle nacre dont la plupart des coquilles sont formées, on les mutiloit, on les limoit, on les usoit, enfin on les polissoit après en avoir fait disparoître les stries, les écailles, les tubercules, les pointes, et tout ce qui pouvoit servir à les caractériser spécialement. » (p. 414) »

Lamarck note plus bas que cet inconvénient majeur a désormais disparu, et que les collections se font plus scientifiques :

« Depuis quelques années, les choses ont beaucoup changé à cet égard. On s'est enfin aperçu que l'étude bien entendue des coquilles pouvoit avoir un but utile, et devoit contribuer réellement aux progrès de l'histoire naturelle ; on a senti qu'une collection suivie de ces objets, dans un état convenable, pouvoit favoriser singulièrement cette étude. Dès lors, (…) on a entrepris de former des suites complètes de tout ce que la nature nous offre en ce genre, estimant également les objets, indépendamment de leur taille et des couleurs plus ou moins brillantes dont ils peuvent être ornés. » (p. 414) »

Les collections des amateurs de curiosités ont donc, malgré leur défauts, été utiles à la science, et été modifiées par les exigences scientifiques.

Critiques au XXe siècle

On peut mentionner notamment Michel Foucault dans Les Mots et les Choses, 1966 ; Krzysztof Pomian, Collectionneurs, amateurs et curieux. Paris-Venise, XVIe – XVIIIe siècle, Gallimard, Paris 1987 ; et Antoine Schnapper : compte-rendu par Olivier Bonfait dans « XVIIe siècle : bulletin de la Société d'étude du XVIIe siècle », octobre 1989 (sur Gallica).

Représentations de cabinets

Le musée du Louvre possède un tableau d’Anne Vallayer-Coster, Panaches de mer, lithophytes et coquilles (1769), et plusieurs d'Alexandre Isidore Leroy de Barde, représentant peut-être le cabinet dont il était propriétaire. Frans Francken II a représenté à plusieurs reprises des cabinets de curiosités.

Notes et références

Notes

- « Sous le nom de pierres à [ou : de] tonnerre on comprend, en pays gallot, les haches ou les couteaux polis de main d'homme, et aussi certains cailloux ronds ou oblongs qu'on trouve dans les champs, et que les paysans croient être tombés du ciel au moment des orages. » Pierre Saintyves (1870-1935), Pierres magiques, bétyles, haches-amulettes et pierres de foudre : traditions savantes et traditions populaires, 1936 p. 118. Même information chez Antoine Joseph Dezallier d’Argenville : « Ceraunia, chelonistes, brontia, ovum anguinum, ombria, sont appelées communément Pierres de foudre, sur ce que les Anciens ont crû qu'elles tombaient avec le tonnerre. Ces Pierres ont été figurées de la main des hommes, qui avant l'usage du fer, en faisoient des armes, des haches, des marteaux, des couteaux, des flèches & des coins : on les nomme encore Cunei mallei. » L'Histoire naturelle éclaircie dans une de ses parties principales : l'oryctologie, qui traite des terres, des pierres, des métaux, des minéraux, et autres fossiles, 1755, p. 302-303.

- « Because the knowledge of Nature is very necessarie to humaine life, health and the conveniences thereof, and because that knowledge cannot be soe well and usefully attain'd, except the history of Nature be knowne and considered ; and to this, is requisite the inspection of Particulars, especially those as are extraordinary in their Fabrick, or usefull in Medicine or applied to Manufacture or Trade : I Elias Ashmole, out of my affection to this sort of Learning, wherein myselfe have taken, and still doe take the greatest delight ; for which cause also, I have amass'd together great variety of naturall Concretes and Bodies, and bestowed them on the University of Oxford […] ».

- Hymne de Marie Tiraqueau.

- Œuvres complètes avec des notes et une notice historique par P. A. Cap, Paris: Dubochet et Cie, 1844, p. 130 : « Tels liures pernicieux [ceux des alchimistes] m'ont causé gratter le terre l’espace de quarante ans, et foüiller les entrailles d'icelle, à fin de connoistre les choses qu’elle produit dans soy, et par tel moyen i’ay trouué grace deuant Dieu, qui m’a fait connoistre des secrets qui ont esté iusques à present inconnuz aux hommes, voire aux plus doctes, comme l'on pourra connoistre par mes escrits contenuz en ce liure, ie sçay bien qu'aucuns se moqueront, en disant qu’il est impossible qu’vn homme destitué de la langue Latine puisse auoir intelligence des choses naturelles; et diront que c’est à moy vne grande temerité d’escrire contre l'opinion de tant de Philosophes fameux et anciens, lesquels ont escrit des effects naturels, et rempli toute la terre de sagesse. Ie sçay aussi qu’autres iugeront selon l'exterieur, disans que ie ne suis qu'un pauure artisan : et par tels propos voudront faire trouuer mauuais mes escrits. A la verité il y a des choses en mon liure qui seront difficiles à croire aux ignorans. Nonobstant toutes ces considerations, ie n’ay laissé de poursuyure mon entreprise, et pour couper broche à toutes calomnies et embusches, i'ay dressé vn cabinet auquel i’ay mis plusieurs choses admirables et monstrueuses, que i'ay tirees de la matrice de la terre, lesquelles rendent tesmoignage certain de ce que ie dis, et ne se trouuera homme qui ne soit contraint confesser iceux veritables, apres qu’il aura veu les choses que i’ay préparees en mon cabinet, pour rendre certains tous ceux qui ne voudroyent autrement adiouster foy à mes escrits. S'il venoit d’auenture quelque grosse teste, qui voulut ignorer les preuues mises en mon cabinet, ie ne demanderois autre iugement que le vostre, lequel est suffisant pour conuaincre et renuerser toutes les opinions de ceux qui y voudroyent contredire. » .

- Imprimeur libraire né à Grainville-sur-Odon (15-04-1766 - 02-10-1842), il publia notamment : Histoire naturelle de Buffon (An VII-An XI = 1803) ; Nouveau Dictionnaire d’histoire naturelle, appliquée aux arts, an XI-1803 - an XII-1804, 24 vol. in-8° ; Nouveau Dictionnaire d’histoire naturelle, 1816-17. Voir Jean-Paul Fontaine, dit Le Bibliophile Rhemus, « La Réussite discrète de Jean-François Deterville (1766-1842), ami de Bernardin de Saint-Pierre », sur Histoire de la Bibliophilie, (consulté le ).

Références

- https://curiositas.org : Les cabinets de curiosités en Europe.

- Jean Céard, « De la racine de Baara et de quelques autres plantes merveilleuses à la Renaissance », sur curiositas.org (consulté le ).

- Christine Davenne, Modernité du cabinet de curiosités, Éditions L'Harmattan, 2004, p. 172.

- Kunst- und Wunderkammer - Schloss Ambras Innsbruck.

- Chamber of Art and Curiosities, Ambras Castle.

- « La Schatzkammer de Maximilien Ier d’Autriche » (consulté le )

- Bonnaffé p. 93.

- « Cabinet de D’Orléans, Gaston (duc) » (consulté le )

- https://curiositas.org/cabinet/curios296.

- Edmond Bonnaffé, Les collectionneurs de l'ancienne France, 1873, p. 41.

- « Cabinet de Tiraqueau, Michel », sur curiositas.org (consulté le ).

- Claude (1620-1687) Auteur du texte Du Molinet, Le cabinet de la bibliotheque de Sainte Genevieve . Divisé en deux parties… Par le R. P. Claude du Molinet, chanoine régulier de la Congrégation de France, (lire en ligne sur Gallica).

- Edme-François (1696?-1750) Auteur du texte Gersaint, Catalogue raisonné d'une collection considérable de diverses curiosités en tous genres contenuës dans les cabinets de feu M. Bonnier de La Mosson ,… Par E.-F. Gersaint, (lire en ligne).

- « Le Cabinet Bonnier de La Mosson », sur Muséum national d’histoire naturelle (consulté le ).

- Edmond (1825-1903) Auteur du texte Bonnaffé, Le Commerce de la curiosité / Edmond Bonnaffé, (lire en ligne).

- (en) Didier Ottinger, « The Wall : Various Objects », sur andrebreton.fr (consulté le ).

- « Collection Nature Vivante », sur christopheconan.com (consulté le ).

- « Exposition - "De la curiosité à la science, les fossiles et les cabinets d'histoire naturelle au XVIIIe siècle." », sur ouest-paleo.net.

- « Tis misselijck waer een geck zijn gelt aen leyt. » (Sinnepoppen, 1614). La cinquième gravure, consacrée aux tulipes, provoque ce commentaire : « Een dwaes en zijn gelt zijn haestghescheyden ».

- Nouveau dictionnaire d'histoire naturelle, appliquée aux arts, à l'agriculture, à l'économie rurale et domestique, à la médecine, etc., t. 7, Paris, Deterville, , 582 p., 21 cm (OCLC 271100447, lire en ligne), p. 413.

- Nouveau dictionnaire d'histoire naturelle, appliquée aux arts, principalement à l'agriculture et à l'économie rurale et domestique, 1803-1804 (1re édition), t. 6, p. 111ff.

Bibliographie

- Christine Davenne, Modernité du Cabinet de Curiosités, Paris, L'Harmattan, , 299 p. (ISBN 978-2-74755-860-0, OCLC 475134898).

- Christine Davenne et Christine Fleurent, Cabinets de curiosités : la passion de la collection, Paris, La Martinière, , 225 p., 32 cm (ISBN 978-2-7324-4663-9, OCLC 830145045).

- Patricia Falguières, Les Chambres des merveilles, Paris, Bayard-Centurion, coll. « Le rayon des curiosités », , 140 p., 18 cm (ISBN 978-2-22747-094-1, OCLC 51767826).

- (en) Arthur Grant MacGregor et Oliver Richard Impey, The origins of museums : the cabinet of curiosities in sixteenth and seventeenth century Europe, New York, Ursus Press, , xx-431, 29 cm (ISBN 9781842321324, OCLC 1137352570).

- Capucine Lemaître et Hervé Ronné, Cabinets de curiosités & collections insolites, Paris, Éditions Ouest-France, , 192 p., 30 cm (ISBN 978-2-73738-320-5, OCLC 1134409370, lire en ligne).

- Camille Noé Marcoux (mémoire master en histoire de l'art moderne), Objets d'échanges et regards croisés, entre l'Afrique de la Côte-de-l'Or et l'Europe des Curiosités (XVIe – XVIIIe siècle), Clermont-Ferrand, Université Blaise Pascal, , 132 p.

- Myriam Marrache-Gouraud,Pierre Martin, Dominique Moncond'Huy et Géraldine Garcia (sous la direction de), La licorne et le bézoard : Une histoire des cabinets de curiosités, catalogue de l'exposition du Musée Sainte-Croix à Poitiers, Gourcuff Gradenigo, 2013 (ISBN 978-2-35340-161-1).

- Pierre Martin et Dominique Moncond'Huy, Curiosité et cabinets de curiosités, Neuilly, Atlande, , 202 p., 18 cm (ISBN 978-2-35030-000-9, OCLC 57056964).

- Patrick Mauriès, Cabinets de curiosités, Paris, Gallimard, , 259 p., 31 cm (ISBN 978-2-07011-738-3, OCLC 50866095, lire en ligne).

- Krzysztof Pomian, Collectionneurs, amateurs et curieux. Paris, Venise : XVIe – XVIIIe siècle, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des Histoires », , 376 p. (ISBN 978-2-07-070890-1).

- Antoine Schnapper, Le géant, la licorne et la tulipe ; collections et collectionneurs dans la France du XVIIe siècle. I. Histoire et histoire naturelle, Flammarion, collection « Art, Histoire, Société », 1988, 415 pages, (ISBN 978-2-08012-802-7). Rééd. en poche, revue et complétée à partir des notes de l'auteur : Le géant, la licorne et la tulipe. Les cabinets de curiosités en France au XVIIe siècle, Flammarion, coll. « Champs Arts », 2012, 768 p. (ISBN 978-2-0812-8263-6).

- Julius von Schlosser (préf. et postface de Patricia Falguières), Les Cabinets d'art et de merveilles de la Renaissance tardive : une contribution à l’histoire du collectionnisme, Paris, Macula, coll. « La littérature artistique », , 372 p. (ISBN 978-2-86589-073-6).

- Massimo Listri, Cabinet of curiosities, Cologne, Taschen, , 355 p., 40 cm (ISBN 978-3-83654-035-3, OCLC 1163869762).

Voir aussi

Articles connexes

- Cabinet de curiosités (genre pictural)

- Cabinet minéralogique

- Glyptique

- La peinture à l'huile sur pierre

- Tulipomanie

- Jardin botanique et jardin d'acclimatation

- Illustration botanique

- Coquille

- Automate d'art

- Taxidermie

- Cabinet de curiosités de Joseph Bonnier de La Mosson

- Cabinet d'Histoire naturelle, Galerie de Botanique, Galerie d'Entomologie

Littérature

- Douglas Preston & Lincoln Child, La chambre des curiosités, J'ai lu, 2005, (ISBN 9782290339435)

- Céline Maltère, Le Cabinet du Diable, La Clef d'Argent, 2016 (à propos du collectionneur Louis Mantin)

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Curiositas, site très complet créé par des chercheurs de l'Université de Poitiers